١٦ يناير ٢٠٢٦

١٦ يناير ٢٠٢٦

في ظل التطورات الميدانية المتسارعة شرق حلب، تتزايد المؤشرات على أن القرار داخل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لم يعد بيد قياداتها المحلية، بل يخضع لتوجيه مباشر من كوادر حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذين باتوا يمسكون بمفاصل القرار السياسي والعسكري للتنظيم، ويقودونه بعيدًا عن أي توافق وطني محتمل مع الحكومة السورية.

حضور متزايد لقيادات PKK

خلال الأيام الماضية، رصدت هيئة العمليات العسكرية في الجيش العربي السوري تحركات لعناصر من حزب العمال الكردستاني داخل المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، لا سيما في دير حافر ومسكنة ومحيط الطبقة، كدت الهيئة وصول المدعو باهوز أردال، أحد أبرز قادة PKK القادمين من جبال قنديل، إلى منطقة الطبقة، للإشراف على إدارة العمليات العسكرية هناك بالتنسيق مع "قسد"، في خطوة تؤكد تغلغل قيادات الحزب داخل البنية القيادية للتنظيم.

اتفاق العاشر من آذار: رهينة بيد الخارج

يأتي هذا التصعيد في وقت كانت فيه الوساطات الدولية تعمل لإحياء اتفاق العاشر من آذار، الذي يُفترض أن يُشكّل إطارًا لتفاهم شامل بين الحكومة السورية "قسد" بشأن آليات الدمج، وتوحيد الإدارة، وحلّ الملفات الأمنية والسياسية العالقة.

ورغم إعلان عدد من قيادات "قسد" مراراً التزامهم بمسار الاتفاق، فإن الوقائع على الأرض، والامتناع عن تنفيذ بنوده، يكشفان عن رغبة حقيقية في التعطيل، لا سيما من قبل قيادات PKK التي تخشى خسارة نفوذها في حال تم التوصل لاتفاق مع دمشق.

مراوغة سياسية... لا نية حقيقية للتنفيذ

خطاب "قسد" الإعلامي المعلن يتحدث عن "إعادة تموضع" و"الالتزام بالحوار"، في حين تؤكد الوقائع الميدانية أن الحزب الموجّه للتنظيم يسعى إلى إطالة أمد التوتر، واستخدام الورقة الكردية للمساومة السياسية، سواء في مواجهة الدولة السورية أو في حساباته الإقليمية الخاصة، خصوصاً مع استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي المشروط لبقاء التنظيم كقوة أمر واقع.

وكان مظلوم عبدي، القائد العام لقسد، قد أعلن في بيان رسمي أن قواته ستنسحب من مناطق التماس شرق حلب صباح السبت، في خطوة وُصفت بأنها "إعادة تموضع" نحو مناطق شرق الفرات، استجابةً لوساطات دولية، لكن مصادر عسكرية سورية أكدت أن ما جرى هو نتيجة لضربات مركزة على مواقع قسد، دفعت قياداتها للانسحاب التكتيكي، مع استمرار محاولة ترويج الخطوة على أنها تعبير عن "حسن نية" ضمن مسار اتفاق آذار.

تساؤلات حول استقلالية مظلوم عبدي

وسط هذا المشهد، يبرز تساؤل محوري: هل يمتلك مظلوم عبدي فعلياً القدرة على مقاومة الضغوط القادمة من جبال قنديل؟ وهل يستطيع فرض قرار مستقل داخل "قسد" بعيداً عن إرادة قادة حزب العمال الكردستاني؟ وهل سيسمح له نفوذ "PKK" باتخاذ خطوات جادة باتجاه تنفيذ اتفاق آذار مع الحكومة السورية؟

ما يبدو حتى اللحظة هو أن القائد العام لـ"قسد" محاط بمعادلات معقدة ومصالح متشابكة، تحدّ من هامش المناورة السياسي لديه، وتجعل أي محاولة للخروج من هيمنة قنديل محفوفة بالمخاطر الداخلية، لا سيما أن العديد من مواقع القرار العسكري والأمني داخل "قسد" باتت عملياً بيد عناصر وافدة من PKK.

موقف دمشق: لا مكان للمراوغة

في المقابل، تؤكد الدولة السورية التزامها الكامل بالحوار المسؤول الذي يهدف إلى إعادة دمج جميع المكونات الوطنية في إطار الدولة الواحدة، لكنها في الوقت ذاته ترفض أي محاولة لاستغلال الوضع أو فرض أجندات خارجية تحت عناوين زائفة،وتُحمّل دمشق قيادة قسد وحلفاءه من فلول النظام المخلوع وقيادات PKK، المسؤولية الكاملة عن إجهاض الاتفاق، ومفاقمة معاناة المدنيين، واستخدامهم كدروع بشرية.

خلاصة

ما لم تُفكك الهيمنة التنظيمية لـ"PKK" داخل "قسد"، وما لم يمتلك مظلوم عبدي الجرأة على كسر هذه التبعية، فإن آفاق الحل السياسي ستبقى رهينة حسابات لا تمثل المصلحة الوطنية، وتُبقي المنطقة عرضة للتصعيد والانقسام، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار والحوار أكثر من أي وقت مضى.

١٦ يناير ٢٠٢٦

١٦ يناير ٢٠٢٦

أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الجمعة المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتثبيت الحقوق الثقافية والمدنية للمواطنين السوريين من المكون الكردي، وهو ما يمثل ضربة موجعة لمزاعم تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي طالما تبنّت قضية الكرد لتحقيق مشاريع انفصالية ومكاسب سياسية على حساب وحدة البلاد.

وجاء المرسوم، الذي استند إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ليضع حدّاً للاستغلال السياسي للهوية الكردية، مؤكداً أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من النسيج الوطني، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.

ويؤكد المرسوم على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم، ضمن إطار السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية.

من أبرز ما نصّ عليه المرسوم:

• اعتماد اللغة الكردية كلغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة كبيرة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو في النشاطات الثقافية والتعليمية.

• إلغاء جميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وهو إجراء طال انتظاره وأنهى حالة التمييز القانوني التي عاشها الكثير من أبناء المجتمع الكردي.

• منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.

• اعتبار عيد النوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية، باعتباره عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي بين مختلف مكوّنات المجتمع السوري.

تأتي هذه الخطوة الرئاسية في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وأمنية، وتؤكد دور الدولة السوريّة في تعزيز السيادة الوطنية وقطع الطريق على محاولات الاستغلال الانفصالي للهوية الكردية، وتعيد القضية إلى سياقها الوطني الشامل، بعيداً عن مشاريع التفتيت والتقسيم.

ترسّخ قرارات الشرع نموذجاً جديداً في التعاطي مع القضايا الثقافية واللغوية في سوريا، وتضع حداً للمواقف غير الوطنية التي كانت تستغل ملف المكوّن الكردي لأغراض سياسية ضيقة، في رسالة واضحة بأن الهوية الوطنية السورية هي الأصل، وأن جميع مكوّنات الشعب السوري تُعزّز هذه الوحدة ولا تُقسّمها.

إسقاط ورقة "الشرعية الأخلاقية" من يد قسد

لطالما استخدمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الورقة الكردية كذريعة لتبرير مشاريعها الانفصالية، وفرض سلطة الأمر الواقع في مناطق الشمال والشرق السوري، روجت لنفسها كـ"حامية لحقوق الكرد"، بينما مارست التمييز ضد مكونات أخرى، وامتنعت عن الحوار الجاد مع الدولة السورية، وسعت لتحويل الخصوصية الثقافية الكردية إلى مشروع انفصال سياسي.

المرسوم الجديد يضرب هذه السردية في الصميم، حيث لم يعد هناك ما يبرر استمرار "قسد" في احتكار التمثيل الكردي أو فرض مشاريع سياسية غير وطنية، فالدولة السورية اليوم تعترف بالكرد، وتُقر بحقوقهم في الإطار الوطني الجامع، وتفتح الباب أمام اندماج حقيقي، قائم على الشراكة والمساواة.

رسالة سياسية ومجتمعية

قرار الرئيس الشرع يعكس إرادة سياسية واضحة لتوحيد المجتمع السوري، على قاعدة الاعتراف المتبادل والاحترام المتكافئ بين مكوّناته. وهو في الوقت نفسه رسالة للمجتمع الدولي، مفادها أن دمشق ليست فقط قادرة على الإصلاح الداخلي، بل سبّاقة إلى ذلك حين يرتبط بوحدة البلاد وتماسكها الاجتماعي.

كما يحمل القرار دلالات إنسانية، بإنهائه أحد أبرز الملفات الحقوقية الشائكة في سوريا، المتمثل في قضية مكتومي القيد، الذين عاشوا لعقود بلا أوراق رسمية، ولا اعتراف قانوني، رغم أنهم وُلدوا على الأرض السورية وينتمون إليها.

نحو عقد وطني جديد

بهذا المرسوم، تكون الدولة السورية قد خطت خطوة كبيرة باتجاه تجديد عقدها الوطني، وتأكيد أن المواطنة لا تقوم على الإنكار أو الإقصاء، بل على الاعتراف والاندماج. وإذا ما أُتبعت هذه الخطوة بإجراءات تنفيذية ومؤسساتية جادة، فإنها ستمثل تحولاً حقيقياً نحو سوريا جديدة، تنبذ الانقسام وتحتفي بالتنوع.

يشكل المرسوم لحظة فارقة، تُسحب فيها ورقة المتاجرة بالهوية الكردية من يد "قسد"، وتُعاد إلى أصحابها الحقيقيين، ضمن دولة تفتح ذراعيها لكل أبنائها، وتبني مستقبلها على التعدد لا التشرذم.

١٤ يناير ٢٠٢٦

١٤ يناير ٢٠٢٦

في قرار أثار موجة من الجدل، أعلنت قناة «شمس» الكردية الناطقة بالعربية عدم بث مقابلة مسجّلة مع الرئيس أحمد الشرع، مؤكدة أن ذلك جاء بعد تقييم مهني لمحتوى اللقاء وتداعياته السياسية المحتملة.

وقد برّرت القناة هذا القرار بـ«الحرص على التهدئة وتفادي التصعيد»، بينما كشف مصدر أمني كردي عن تهديدات باستهداف مقرها إذا بُثّت المقابلة، ما يفتح الباب أمام قراءة أعمق لأبعاد هذا القرار وآثاره على الساحة الإعلامية والسياسية.

القرار، مهما كانت مبرراته، يطرح أكثر من سؤال حول دور الإعلام كمنصة للحوار وتبادل الأفكار، لا كأداة للتقييد والإقصاء، وقد جاءت تبريرات القناة – التي ربطت القرار بالحرص على التهدئة – في سياق يبدو فيه الإعلام شريكاً في عملية رقابية غير معلنة على خطاب الضيف، بدل أن يكون مساحة للسؤال والاجتهاد والمواجهة الفكرية.

من الملاحظ أن بعض المراقبين رأوا في المقابلة فرصة نادرة، ربما أولى من نوعها، أن يُعبّر الرئيس الشرع بصراحة عن رؤيته تجاه قضية الكرد والمسار السوري بشكل عام، بالنسبة لهم، لقدّم الرئيس من خلال قناة حديثة مثل «شمس» رسالة تؤكد إرادة السياسي في مخاطبة شريحة حضارية ولغوية وثقافية بعينها، وليس عبر المنابر التقليدية فقط، وهذا يضعنا أمام نقطة مهمة: الإعلام ليس ملكاً لمنبر معين، ولا يحتكر صدى خطاب طرف واحد، وإذا كان الرئيس الشرع يرى في «شمس» منبراً مناسباً، فإن ذلك لم يكن بلا دلالة أو حسابات سياسية.

مواجهات الماضي والآثار التي خلفتها ميليشيا «قسد» وانتهاكاتها في مناطق سورية عدّة قد أثارت مشاعر شديدة في الشارع الكردي والعربي على حدٍ سواء، وقد جاء حديث الرئيس الشرع في المقابلة – كما نقل بعض المحللين – بوصفه صوتاً ينطلق من جرح تاريخي وألم سياسي حقيقي، وليس مهماً ما إذا كان الخطاب ناعمًا أو قاسياً؛ المهم أنه محاولة لتقديم رؤية صريحة في لحظة مفصلية.

منع بث المقابلة يعكس، في جانب منه، نوعاً من الرقابة الذاتية أو الخارجية على الرسائل السياسية في الإعلام الكردي، ما يُبرز سؤالاً أخلاقياً ومهنياً: هل يكون دور قناة إعلامية هو فقط تسويق خطابات تروق لقاعدة جماهيرية معينة، أم أنها يجب أن تكون منصة للتنوّع والتعدد، حتى لو كان الخطاب المختلف يؤدي إلى توتر مؤقت في المشاعر؟

ولا يمكن تجاهل ما ذهب إليه البعض من أن قرار الحجب يصبّ في خانة الانحياز الإعلامي ويعكس قناعة قناة بدليل ما قد يثيره الحديث من ردود أفعال، وهو ما يجعل البعض يربط القرار بتوجهات أيديولوجية أكثر منه تبني موقف مهني مهني محايد، وهذا يدفعنا إلى التساؤل: هل أصبحت بعض وسائل الإعلام جزءاً من البروباغندا التنظيمية أو المؤسسية، بدل أن تكون جسرًا للحوار والتفاهم؟

في المقابل، ليس من المقبول أن تُستخدم التهديدات الأمنية كذريعة لإسكات خطاب سياسي أو إعلامي؛ فالإعلام في أصله يجب أن يقف أمام التحديات، لا أن يتراجع أمامها، خصوصاً في بيئة انفجارات سياسية ومفارقات اجتماعية متعددة كما هو واقعنا السوري.

كان من الممكن أن تستفيد «شمس» من فرصة المقابلة ليس فقط لبث خطاب الرئيس الشرع، بل أيضاً لاستضافة وجهات نظر متناظرة أو مقابلة مقابلة مع ممثلين عن الطرف الآخر، ما يعيد تعريف الإعلام كمنبر للحوار العلمي والسياسي، لا مجرد منصة لإعادة إنتاج وجهات نظر أحادية.

الفشل في نقل هذا الخطاب أو منعه يعكس أيضاً مأزقاً في الخطاب الكردي ذاته، الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الانفتاح على الآخر، والاستماع إليه، بعيداً عن حمى الصراع التنظيمي والسياسي. فالحوار لا يبدأ إلا بالاستماع، والاستماع لا يحدث إلا عندما تُفتح منصات الإعلام أمام جميع الأصوات.

في المحصلة، القرار الإعلامي الأخير يكشف عن توتر في وظيفة الإعلام بين المهنية والمسؤولية الاجتماعية من جهة، والانحياز والتحيّز من جهة أخرى، ومن شأن هذا التوتر أن يعيد فتح النقاش حول دور الوسيلة الإعلامية في بيئة سياسية معقّدة كالسورية: هل هي مرآة تعكس الواقع بكل تناقضاته، أم أنها أداة لتصفية حسابات سياسية تحت غطاء مهني؟

القرار ليس محايداً؛ فهو يضع الإعلام في مفترق طرق: إما أن يظل محتكراً لخطاب معين، أو أن يكون فعلاً منصة للحوار المفتوح بين جميع الأطراف، وهو ما يحتاجه المجتمع السوري في هذه المرحلة الدقيقة من التاريخ.

١٣ يناير ٢٠٢٦

١٣ يناير ٢٠٢٦

لم يكن نفاق الخطاب السياسي لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” طارئًا أو مرتبطًا بمرحلة ما بعد سقوط النظام السوري البائد، بل هو سلوك متجذّر في ممارسات قيادتها، سبق سقوط الأسد واستمر بعده، ويتكرر كلما اصطدمت شعاراتها بالتهديدات المحيطة بها، وكلما وُضعت قيادتها أمام الاستحقاقات والقرارات.

قبل سقوط النظام، اعتادت قسد التفاوض مع دمشق من موقع الضعف، مطالِبة بالقليل، وقابلة بأقل منه في كثير من الأحيان.

فكلما شعرت قيادتها بتهديد محدق، كما حدث مرارًا خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش التركي شمال سوريا، كانت تسارع إلى أبواب دمشق، لا للمطالبة بحقوق سياسية أو صيغة حكم، بل للطلب من النظام البائد أن يتدخل سياسيًا وعسكريًا، وأن “يدافع عن البلاد” في مواجهة تركيا، في مفارقة تختصر حجم التناقض بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية.

وفي هذا السياق، لم يكن خافيًا أن قسد أبدت استعدادًا للانخراط في جيش الأسد مقابل دخول النظام الحرب إلى جانبها ضد تركيا، ولولا تحفظ موسكو حينها وخشيتها من تدهور علاقاتها مع أنقرة، لكانت قسد اليوم جزءًا معلنًا من جيش النظام، لا مشروعًا “تحرريًا” كما رُوّج لها.

الفارق الوحيد بين الأمس واليوم أن الوثائق باتت أكثر وضوحًا، والتصريحات أكثر مباشرة، وأن هامش المناورة أمام الرأي العام لم يعد واسعًا كما كان.

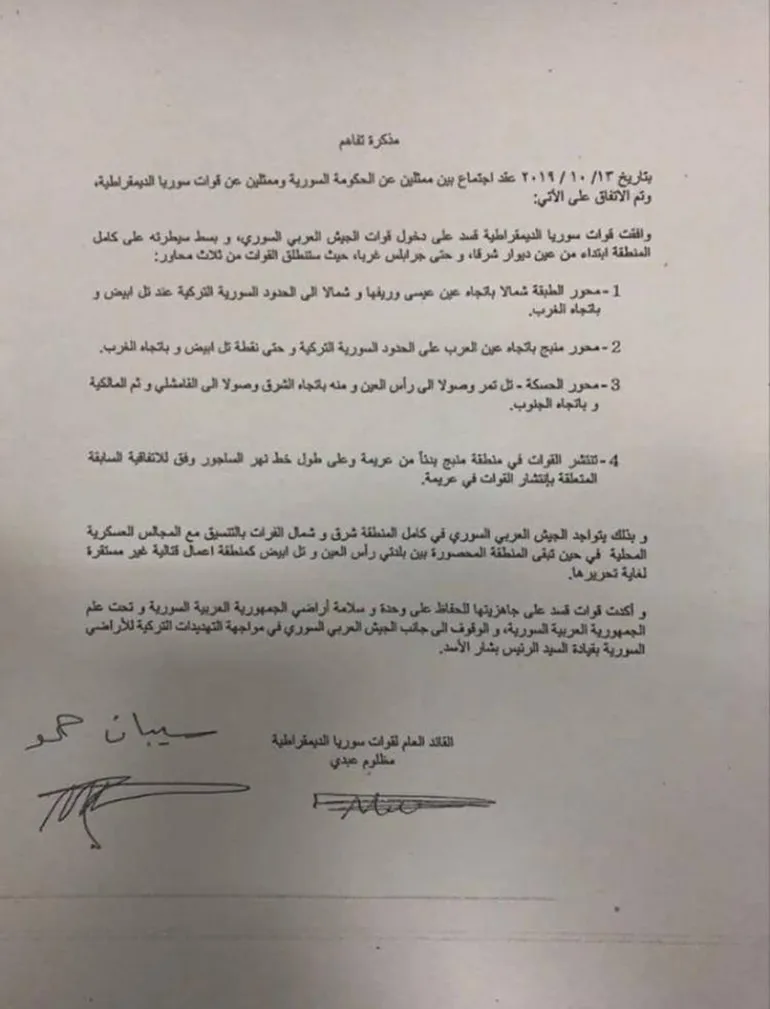

في عام 2019، وقّعت قيادة قسد، ممثلة بمظلوم عبدي وسيبان حمو، على مذكرة تفاهم تقبل صراحة بانتشار قوات الجيش العربي السوري على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، وتؤكد الالتزام بوحدة الأراضي السورية والعمل تحت راية الجمهورية العربية السورية.

لم تتضمن الوثيقة أي ذكر لروجآفا، ولا للحكم الذاتي، ولا لأي توصيف قومي خاص، بل جاءت نصًا عمليًا أسقط، دفعة واحدة، الخطاب الذي جرى تسويقه طويلًا عن مشروع بديل للدولة السورية وهويتها.

يومها، لم يُسمع صوت احتجاج من القيادات الكردية ولا من الإعلاميين الذين يرفعون اليوم رايات “الخصوصية” و”المكتسبات التاريخية” و”الهوية القومية”. صمتوا تمامًا، ولم يطالبوا حتى بجزء يسير مما يطالبون به اليوم من حكم ذاتي، وجيش مستقل، وإدارة منفصلة، وهي مطالب تتجاوز الحقوق المشروعة، وتمهّد فعليًا لمشروع انفصالي مؤجل.

والمفارقة الأوضح أن غالبية مناطق شرق سوريا ذات أغلبية عربية، ما يطرح سؤالًا جوهريًا تتجاهله قسد عمدًا: كيف يستقيم، سياسيًا أو أخلاقيًا، أن تحكم قيادة ذات طابع قومي منطقة يغلب عليها العرب، ثم تروّج لمشروع دولة كردية تحت مسمى “روجآفا – غرب كردستان”؟

بعد سقوط النظام البائد، تغيّر السياق بالكامل، وتغيّرت طبيعة العرض. الدولة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لم تطرح على قسد مجرد ترتيبات أمنية أو عودة شكلية لسلطة مركزية، بل قدّمت اتفاقًا سياسيًا يتضمن اعترافًا صريحًا بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل، وضمان حقوق المواطنة، والمشاركة السياسية، ودمج المؤسسات، ووقف إطلاق النار، وفتح باب الوساطة مع تركيا، وهي تنازلات لم يكن النظام السابق ليقترب منها أصلًا. ومع ذلك، قوبل هذا العرض بالتلكؤ والمماطلة، بما لا يمكن تفسيره بذريعة الخوف أو انعدام الثقة وحدهما.

أحداث الشيخ مقصود والأشرفية في حلب جاءت لتعرّي هذا التناقض بأوضح صوره. فبينما كانت الدولة تتحدث عن تنفيذ الاتفاق وإنهاء الجيوب المسلحة داخل المدن، قدّمت قسد روايات متضاربة، وأنكرت بداية وجودها العسكري في حلب، وادّعت أن الموجودين مجرد عناصر أمن بأسلحة خفيفة. غير أن الوقائع الميدانية سرعان ما كشفت زيف هذا الخطاب، مع سقوط قتلى من قيادات قسد، والعثور على دبابات وعربات مدرعة وأسلحة ثقيلة، إضافة إلى شبكة أنفاق أُعدّت لمعركة طويلة الأمد.

وحين شعرت قسد بفقدان سيطرتها على الحيين، لجأت إلى سلوك انتقامي عبثي، تمثل في استهداف مواقع حكومية ومدنية بالقذائف والمسيرات، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، في سلوك يعكس منطق الميليشيا لا منطق الشراكة.

تصريح وزير الخارجية أسعد الشيباني لمجلة “المجلة” جاء ليضع النقاط على الحروف. حين قال إن الحكومة السورية ذهبت إلى أقصى ما يمكن في التسهيلات، وإنها عرضت ما لم يكن نظام الأسد ليمنحه حتى بنسبة عشرين في المئة، لم يكن يطلق خطابًا دعائيًا، بل كان يقدّم مقارنة سياسية قاسية بين مرحلتين: قسد قبلت سابقًا بأقل بكثير، وتحت سلطة نظام إجرامي، ومن دون أي ضمانات، لكنها تتردد اليوم أمام عرض أوسع وأكثر احترامًا، ومدعومًا بضمانات دولية، بينها الولايات المتحدة وتركيا.

الخلاصة أن المشكلة لم تكن يومًا في “ما يُعرض” على قسد، بل في القرار الذي لا تريد قيادتها اتخاذه. فقراراتها لم تعد تصدر من قياداتها السورية بقدر ما تُصاغ في جبال قنديل، وفق حسابات حزب العمال الكردستاني، لا وفق مصلحة السوريين.

الشعارات القومية التي رُفعت طويلًا سقطت عمليًا عام 2019 مع توقيع وثيقة أسقطت كل الادعاءات السابقة، وتسقط اليوم مجددًا مع تحوّل فلول النظام البائد إلى جزء فاعل في تنظيم قسد، فمن المؤكد أن المئات من الفلول انتقلوا إلى مناطق سيطرة قسد بعد سقوط النظام البائد، وباتوا الآن جزءا أساسيا وبدعم أمريكي ماليا وعسكريا من قوات قسد، ولك أن تتخيل أن واشنطن باتت تدعم قوات الأسد وإن بطريقة غير مباشرة.

وفي النهاية، ما يُسوّق له خطاب قسد عن “الدمج” لا يتجاوز كونه محاولة لفرض جيش داخل جيش، وكيان داخل كيان، بما يفتح الباب مستقبلًا لتهديد الاستقرار والانقلاب العسكري على الدولة، وإعادة إنتاج نموذج الاستبداد بمسميات جديدة.

هذه ليست دعوة للإقصاء، ولا قراءة عدائية، بل توصيف لوقائع سياسية وعسكرية موثقة. فمن يريد أن يكون جزءًا من الدولة، لا يمكنه أن يبقى أسير شعارات بالية تسقط عند أول امتحان، ولا أن يكون مرآة لإملاءات المجرمين في جبال قنديل، بدل أن يكون تعبيرًا حقيقيًا عن المكوّن الكردي السوري العريق وتطلعاته الوطنية.

١٠ يناير ٢٠٢٦

١٠ يناير ٢٠٢٦

لم يكن الانهيار العسكري الذي مُنيت به ميليشيا "قسد" في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب سوى نتيجة طبيعية لتصدع أعمق وأخطر: الحاضنة الشعبية الكردية نفسها لفظت هذا التنظيم، وأسقطت عن قياداته ورقة التوت الأخيرة التي لطالما تذرّعوا بها... "نحن ممثلو الشعب الكردي".

الخروج الجماعي... الموقف أبلغ من أي بيان

مع بدء العملية العسكرية للجيش السوري في حي الشيخ مقصود، لم يكن سكان الحي من الكرد والسريان ورقة ضغط كما أرادت "قسد"، بل كانوا في مقدمة من غادروا الأحياء، هاربين من سطوة الميليشيا، ومفضلين مناطق سيطرة الدولة، التي وفرت لهم المأوى والأمان، على البقاء تحت نيران التنظيم الذي زعم تمثيلهم والدفاع عنهم.

هذا النزوحكان بمثابة تعبير واضح عن سقوط ادّعاءات "قسد" حول حمايتها للأقليات، خاصة الكرد، الذين عانوا لسنوات من قمع داخلي، وتجنيد إجباري، وتضييق اقتصادي وخدمي في مناطقهم بحلب، تحت شعارات براقة تخفي حقيقة مشروع انفصالي لا يشبههم ولا يعبر عنهم.

ادعاء التمثيل يتهاوى أمام مشهد الواقع

لسنوات، استخدمت "قسد" حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كقاعدة عسكرية ومساومة سياسية، مدعية أنها تمثل الكرد وتحمي وجودهم، لكن واقع الحال أثبت عكس ذلك، فالمكوّن الكردي في حلب لم يجد في وجود "قسد" أمناً ولا حرية، بل وجد عسكرة للحياة، واستغلالاً لمعاناته لتغذية مشروع لا وطن له ولا مستقبل.

فرار السكان إلى مناطق الدولة، ورفضهم البقاء تحت سلطة "قسد"، أجهض بشكل عملي سردية "الحماية للكرد"، وكشف أن ما كانت تقوم به الميليشيا لم يكن حماية بل احتلالاً داخلياً لمناطق شعب لم يفوّضها تمثيله يوماً.

الجيش يفرض الاستقرار... والدولة تكسب الجولة الأخلاقية

مع دخول وحدات الجيش العربي السوري، ومن بعدها الأمن الداخلي، إلى الأحياء المذكورة، بدأ وجه حلب الحقيقي في الظهور مجدداً، مدينة لجميع أبنائها، دون ميليشيات أو مشاريع تقسيم، حيث بادرت الدولة إلى فتح قنوات التنسيق لعودة النازحين بشكل منظم وآمن، وإعادة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.

الأهم من ذلك، أن الدولة لم تتعامل بثأرية مع سكان تلك المناطق، بل فتحت الأبواب أمام من ضلّ طريقه للعودة، وهو ما شكل فارقاً أخلاقياً وسياسياً بين الدولة التي تحمي، و"قسد" التي تتاجر بالخوف وتزرع الفوضى.

الخاتمة: نهاية كذبة كبرى... وبداية مرحلة جديدة

لقد سقطت في حلب كذبة "قسد تحمي الكرد"، وسقط معها مشروع اختطاف الهويات المحلية لأهداف مرتهنة للخارج، وما جرى في الشيخ مقصود والأشرفية ليس مجرد انتصار عسكري، بل انتصار اجتماعي – سياسي أوسع، أعاد تصويب البوصلة: الكرد جزء أصيل من الدولة السورية، لا يحتاجون لحمايات زائفة، بل لإطار وطني عادل يضمن لهم حقوقهم، لا ميليشيا تستغلهم وتزجّ بهم في مشاريع التقسيم والانفصال.

وما بعد حلب... هو وقت شرقي الفرات.

١٠ يناير ٢٠٢٦

١٠ يناير ٢٠٢٦

مع الإعلان الرسمي عن إنهاء وجود ميليشيا "قسد" في مدينة حلب، وإتمام الجيش العربي السوري تمشيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تطوي المدينة صفحة دامية من التوتر الأمني والابتزاز السياسي، لطالما مثّلها وجود تلك الميليشيا المسلحة في قلب النسيج الحلبي.

طوال سنوات، لعبت "قسد" دوراً تخريبياً ممنهجاً في تقويض استقرار المدينة، متخذة من الأحياء ذات الغالبية الكردية واجهة "لحماية مدنية" مزعومة، لكنها في الحقيقة تحوّلت إلى غطاء لسلوكيات عسكرية متمردة، واستهداف متكرّر للمدنيين ولقوافل الإمداد والطرقات الرابطة بين أحياء المدينة.

الدم الكردي وسيلة ضغط... لا قضية

لا يمكن تجاهل أن "قسد" عمدت إلى استغلال المكوّن الكردي في حلب، واستخدمته كورقة سياسية تفاوضية لا أكثر، فتارةً تحتمي به لتبرير وجودها، وتارة أخرى تتركه يواجه ويلات المعارك والقصف نتيجة تعنّت قياداتها المرتبطة بأجندات خارجية، تتاجر بمعاناة المدنيين من أجل مكاسب ضيقة، في إطار مشروع انفصالي لا يمثل حتى غالبية الأكراد السوريين.

وعلى امتداد السنوات الماضية، لم يكن الأهالي في الشيخ مقصود والأشرفية بمنأى عن الاستهداف، بل كانوا ضحايا مباشرين لممارسات "قسد"، سواء عبر التجنيد الإجباري، أو منع مرور المواد الأساسية، أو من خلال عمليات التصفية الداخلية التي طالت المعارضين داخل المكوّن نفسه.

من سلاح الداخل إلى أوراق الخارج

اعتمدت "قسد" طوال وجودها في حلب على استخدام موقعها الجغرافي كورقة ضغط دائمة على الدولة السورية، حيث ربطت انسحابها أو تهدئتها بمفاوضات سياسية أو عسكرية تجري على جبهات بعيدة شرقاً، وتحديداً في مناطق شرق الفرات، محاولة فرض شروط على دمشق بالتوازي مع الدعم الأميركي لها هناك.

لكن الجيش العربي السوري، وبهدوء محسوب، كان يُراكم المعطيات ويُمهّد لاستعادة السيادة، دون انزلاق إلى معارك عبثية، ومع تعثّر كل محاولات التسوية من جانب "قسد"، تم اتخاذ القرار بالحسم، فجاء التقدم السريع في الأشرفية والشيخ مقصود، لينهي الوجود العسكري للميليشيا، ويعيد السيادة والهدوء إلى أحياء عانت كثيراً تحت سطوة السلاح.

أهمية الحسم في حلب... والأنظار إلى شرق الفرات

إن إنهاء ملف "قسد" في حلب لا يُعد فقط نصراً عسكرياً، بل يحمل دلالة استراتيجية كبرى: الدولة السورية لن تقبل بأي وجود متمرد خارج مؤسساتها، في أي منطقة من البلاد، ومهما اختلفت الذرائع. كما أن استعادة حلب تعني تحرير العاصمة الاقتصادية من حالة اختناق أمني وسياسي دام لسنوات.

مع انتهاء هذا الملف، تتجه الأنظار اليوم إلى شرق الفرات، حيث تتمركز "قسد" بدعم أميركي مباشر، ويُنتظر أن تؤدي تجربة حلب إلى إحداث شرخ داخلي داخل الميليشيا، بين من يريد تسوية تحفظ ما تبقى من نفوذه، ومن لا يزال يراهن على الدعم الدولي كضمانة وهمية لمشروع لم يعد قابلاً للحياة.

أثبتت الدولة السورية مجدداً أن خيارها هو استعادة كل شبر من الجغرافيا الوطنية، بالحسم أو بالحوار، لكنها لن تقبل بوجود كيانات مسلّحة متماهية مع أجندات خارجية، وحلب اليوم، وهي تستعيد تنفّسها بلا "قسد"، ترسل رسالة إلى باقي المدن: زمن الفوضى انتهى، والسيادة لا تقبل الشراكة.

٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥

٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥

إن لكل مملكة استبداد علائق وتوابع تطفو على السطح بعد زوالها، فلا يمكن الحديث عن استبداد النظام البائد بمعزل عن العوامل التي سهّلت صناعته واستحكامه، ولأن حدث التحرير ليس مجرد انتقال سياسي مفصول عن سياقاته الأخرى، وحتى يكون نموذجًا متكاملًا فلا بدّ من اشتباكه مع الواقع الاجتماعي بعد فضّ اشتباكه العسكري. هنا يبرز سؤال محوريّ: هل انتهى الاستبداد السياسي ليحلّ مكانه فصل جديد من فصوله عنوانه الاستبداد المجتمعيّ؟ وهل نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة؟

فلول الموروثات والأفكار.. إرث يستوجب النبذ

بعد التحرير جرى حديث تداولته الأوساط الثورية حول أولى موجبات الاستقرار والتي تتمثل بعزل ونبذ فلول النظام ممن علا صوت تحريضهم وإسنادهم للإجرام، لكن ومن زاوية تأمل، أليس من الاتساق أيضًا نبذ الكثير من الأفكار الموروثة بوصفها إجرامًا صامتًا لا صوت له؟

إن للاستبداد نزعة تمددية لا تنفذ إن لم تجد ثغرة القبول المبدئي وقاعدة فكرية هشة واستعدادًا مجتمعيًا لها، ومع زوال النظام البائد الذي اعتمد سياستي التخويف والتجهيل كدعّامتين لإطالة أمده، كان لزامًا أن تبيد معه كل مقومات الاستبداد، ولا تكون أي رحلة اجتثاث ظلم ممتد بلا آلام وأعراض انسحابية، خصوصًا بعد سنوات طويلة من الإمعان في الفساد وصنوف الكوارث المركبة التي طرأت على الإنسان حتى تشظّت إنسانيته، ثم إن الفراغ الذي يعقب الظلم يُسلّمنا إلى مخيال المجهول: ما البديل؟ هل للظلم بديل حقًا؟

وعلى افتراض أن العامل الأخلاقي في أي أزمة إنسانية الأصل فيه ألا يغيّبه أي ظرف مهما بلغت قسوته، إلا أنه قد ينحسر في ظل منظومة قمعية كالتي سلفت، وبسقوط هذه المنظومة تسقط معها كل الأعذار، غير أن التعافي أمر ليس بالسهل السريع، إنما هو رحلة شاقة وطويلة تتطلب استنهاض وتضافر كافة الجهود.

حريّ بالإنسان الحر والراكب في رحلة الإعمار تفعيل وازع الوعي الذاتي لاستدماج منهجيات تفكير جديدة تناسب واقعه الجديد، كتعوّد الجماعة مقابل الفردية المطلقة، وتمكين المهمّش مقابل لغة الإقصاء، وإحلال الاندماج بدل المناطقية، وتشجيع التغيير مقابل غلبة الترهيب، وإعمال التفكير النقدي بدل تسرّع الانسياق، وتعلّم آليات التعافي مقابل عقلية المظلومية.

سلطات غير مرئية

إن داخل كل مجتمع سلطة عميقة حاكمة تنضوي تحت الأسرة، وكون الأسرة أهم مساحات الاختبار لأي تغيير جذري، فهي تشكّل عامل خطر كونها تكرّس ضمنيًا لأي استبداد لاحق، فمحيط التنشئة إذا اعتمد التسلّط الأبوي كمرتكز تربوي فإنه يؤسس لتسلّط مبكّر أوسع في الأفق البعيد.

وفي تلكم المحيطات محاكم علاقات إنسانية بها قضايا ومظالم تبقى معلّقة أو طيّ الكتمان، تتسرّب آثارها بالتعاملات اليومية وتُطبَّع مع مرور الزمن إلى أن تصبح مألوفة في كافة أشكال الحياة.

يرى الاستبداد الاجتماعي كأداة استغلال للسلطة تستخدمها فئة معينة في أي تشكيلة بشرية ضد فئة أخرى في غير وجه حق دون رقيب أو حسيب، ولأن عملية الإصلاح عملية تراكمية وجماعية بالضرورة تشترك فيها كل مكونات المجتمع، فالرقابة والمحاسبة أفعال تتدرج وتتبادل تباعًا من الأفراد على أنفسهم، ومن النخب على من يؤثرون بهم، ومن الإعلام على من يصيغون خطابه، ومن المؤسسات الدينية على من يتحدثون بلسانها، ومن مؤسسات المجتمع المدني على من ينشطون فيها.

المرأة وتد العدالة الاجتماعية

في معرض إجابته عن سؤال حول ضمان حقوق المرأة السورية أمام منتدى الدوحة قالها الرئيس السوري أحمد الشرع ممازحًا: “ليس هناك خوف على المرأة السورية، خافوا قليلًا على الرجل السوري”.

عندما نأتي على ذكر المرأة في الثورة يجب أن نذكر مرورها بثورتين: ثورة على الاستبداد السياسي، وثورة على الاستبداد الاجتماعي.

إن الثورة فجّرت في المرأة السورية طاقات كامنة لم يسبق لها أن تظهر تحت أي ظرف آخر، ومنحتها تجربة ذاتية زاخرة بالبطولة والتضحيات ومواجهة التحديات.

إن الانتقال من قيم مفروضة إلى قيم مختارة، يحتاج شجاعة المراجعة وإعادة التمثّل، فليس من المعقول إعادة تدوير أساليب حقبة الماضي بأن تُفرَّغ الشعارات من مضمونها فتتحول إلى تناقضات أول ما تُطبَّق تكون على المرأة، ولم يعد مقبولًا حرمانها في بعض الأوساط من تولي زمام السيطرة والمسؤولية على مساحات طبيعية في الحياة الأصل فيها أنها تبادلها التأثير والتأثر، وفي تحقق ذلك تُدفع لأن تتطرف وتستبد في مساحتها الوحيدة المشروعة، هذه المساحة التي قولبها فيها المجتمع وضيّق عليها خياراتها وحاصرها في اختياراتها لمسوّغات كثيرة لا يسع المجال ذكرها هنا، في حين أن المرأة السورية اليوم بات لها دور أساسي تكاملي في صياغة عمليتي السلام والبناء، وهذا منوط بإنصافها وتمكينها وتصديرها.

ليس ملف المرأة وحده من يحتاج مساءلة ومكاشفة من المجتمع والحكومة على حدّ سواء، هناك الكثير من القضايا التي تنتظر هممًا صادقة تسعى في مناكبها.

مسؤولية الدولة في رعاية المسار الاجتماعي الجديد

يجب على الدولة أن تتبنى استراتيجية جرد وتجريد على خط الإنتاج الفكري، باعتبار نجاح تجربتها الحديثة مرهونًا بأي عملية استثمار في رفع الوعي الجمعيّ. لأن نواة أي تغيير حقيقي تبدأ من كينونة الإنسان نفسه مرورًا وتوسّعًا بدوائر تحيطه وصولًا إلى السلطة التي منحها شرعية إدارة شؤونه، فالوعي هو مبتدأ ومنتهى هذه العملية، لذا تأتي مسؤولية إرساء قوانين أو التعديل عليها في إطار حماية الأفراد لا نيابة عن وعيهم أولوية قصوى، ثم اعتماد الإعلام والتعليم كأدوات وظيفية لتيسير هذه المرحلة البنائية.

إرادة تغيير وفرصة تاريخية للتأثير

إن إعادة تنصيب برمجة اجتماعية جديدة قائمة على التكافل والصلابة المجتمعية هو من الأهمية بمكان، إذ إنه جذوة لإشعال مخيال عربي وعالمي جديد يليق بسوريا وشعبها، بعد حالة المسخ القسري التي أصابتهما طيلة تولي النظام البائد سدّة الحكم، ويبقى جوهر سؤال المصارحة لأنفسنا:

ماذا نصادق من موروثنا في العقود السابقة، وماذا نفارق منه؟

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

يحمل البيان الأخير الصادر عن الشيخ حكمت سلمان الهجري مزيجًا لافتًا من لغة الحسم والتهديد من جهة، ومحاولات التثبيت والضبط الداخلي من جهة أخرى، في خطاب يبدو موجّهًا إلى أكثر من جمهور، لكنه يركّز بشكل واضح على البيئة الداخلية في محافظة السويداء.

فعلى المستوى الظاهري، يتبنى الخطاب نبرة عالية السقف، تقوم على مفردات مثل “الاستقلال”، و”تقرير المصير”، و”الدفاع عن الوجود”، وهي مفردات تُستخدم عادة في سياقات الصراع الوجودي أو المواجهة مع أخطار خارجية كبرى.

غير أن التدقيق في بنية الخطاب وتسلسل أفكاره يكشف أن القسم الأكبر منه موجّه لضبط السلوك الداخلي أكثر من كونه رسالة ردع للخصوم الخارجيين.

مركزية “القيادة” وضبط الاختلاف

من أبرز سمات البيان الإلحاح المتكرر على مفاهيم مثل توحيد التوجه، والثقة بالقيادة، ورفض أي مسار مغاير لما يُقدَّم على أنه “إرادة الأهل”. هذا النوع من اللغة لا يكتفي بالدعوة إلى وحدة الصف، بل يتجاوزها إلى رسم حدود صارمة لما هو مقبول وغير مقبول داخل الجماعة.

ويلاحظ أن الخطاب لا يفتح مجالًا واضحًا للاختلاف أو النقاش الداخلي، بل يقدّم التمايز في الرأي بوصفه تهديدًا محتملًا، ما يوحي بوجود قلق من تراجع الانضباط أو من بروز أصوات لا تتماشى مع الخط السياسي المطروح.

غموض الاتهام واتساع دائرته

يستخدم البيان مفردات شديدة مثل “الخيانة”، و”الظلام”، و”الإرهاب”، من دون تقديم تعريف دقيق أو محدد لهذه المصطلحات. هذا الغموض يجعل الاتهام مفتوحًا على تأويلات متعددة، ويمنح الخطاب قدرة واسعة على إدراج فئات مختلفة ضمن خانة العداء، سواء كانوا معارضين سياسيين، أو منتقدين، أو حتى متحفظين.

في الخطاب السياسي، غالبًا ما يُستخدم هذا الأسلوب عندما تسعى القيادة إلى خلق حالة ردع داخلي، حيث يصبح الخوف من الوصم أقوى من الرغبة في التعبير أو الاعتراض.

وفي هذا السياق، يرى معارضون للهجري أن خطابه لا يقتصر على التحذير اللفظي، بل يتقاطع مع واقع أمني تُتَّهم فيه مجموعات مسلحة محسوبة عليه بفرض توجهاتها بالقوة، عبر الترهيب وإسكات أي صوت مخالف. ويقول هؤلاء إن مساحة الاعتراض داخل السويداء باتت شديدة الضيق، إذ يُنظر إلى أي نقد، حتى لو جاء بدافع التصويب أو التحذير من الانزلاق، بوصفه تهديدًا يجب إخماده.

ووفق شهادات محلية، فإن هذا المناخ القائم على التخويف أسهم في إخراس أصوات معارضة، عبر التهديد أو الاستهداف المباشر، ما عمّق منسوب الخوف الداخلي ورسّخ منطق القوة بدل الحوار.

سحب الشرعية الاجتماعية

اللافت أيضًا استخدام عبارات تشير إلى نزع الانتماء عن بعض الأفراد، من خلال توصيفهم بأنهم “غير جديرين” بالمجتمع أو بالهوية الجماعية. هذه اللغة لا تتوقف عند حدود النقد السياسي، بل تمس البنية الاجتماعية ذاتها، إذ تحوّل الانتماء من رابطة جامعة إلى أداة ضبط وعقاب.

وفي مجتمعات تقوم على الروابط التقليدية والدينية، يحمل هذا النوع من الخطاب وزنًا كبيرًا، لأنه لا يعاقب الفرد سياسيًا فحسب، بل يعزله رمزيًا واجتماعيًا.

القلق الداخلي وانعكاسه في الوقائع الميدانية

ولا يمكن فصل نبرة القلق التي تطغى على خطاب الهجري عن التطورات الأمنية والاجتماعية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرًا. فقد تزامن البيان مع سلسلة أحداث داخلية دامية، شملت حوادث إطلاق نار أودت بحياة مدنيين، وعمليات قتل طالت شخصيات دينية واجتماعية معروفة، إضافة إلى تقارير عن اعتقالات وتصفيات في سياق خلافات داخلية.

كما برزت شهادات محلية تتحدث عن تهجير قسري وتضييق على عائلات ومجموعات بعينها، وسط تصاعد الاتهامات لمجموعات مسلحة بفرض واقع أمني بالقوة. هذه الوقائع، بما تحمله من صدمة اجتماعية وتوتر داخلي، تفسّر إلى حد كبير تركيز الخطاب على مفردات مثل “الانضباط”، و”عدم المزاودة”، و”من خاننا ليس منا”.

وفي السياق نفسه، تتقاطع نبرة التحذير التي استخدمها الهجري في حديثه عن سرقة المساعدات مع شكاوى متكررة من أهالي السويداء وناشطين محليين، تحدثوا عن عدم وصول المساعدات الحكومية أو المقدّمة من منظمات دولية إلى مستحقيها.

ووفق هذه الشهادات، تُتَّهم مجموعات مسلحة موالية للهجري بالاستيلاء على تلك المساعدات وإعادة توزيعها على مقربين منها، أو طرحها للبيع في البسطات والمحلات التجارية.

ويعكس هذا الملف تحديدًا أحد أوجه التصدّع الداخلي، حيث يتحول الخلل المعيشي إلى عامل إضافي لتآكل الثقة، ويضعف قدرة الخطاب التحذيري على إقناع الشارع، حتى عندما يتضمن إدانة صريحة لهذه الممارسات.

ويبدو أن هذه اللغة لا تأتي في سياق مواجهة تهديد خارجي فحسب، بل تعكس محاولة لاحتواء حالة تشقق داخلي آخذة في الاتساع، وإعادة ضبط المشهد الاجتماعي، ومنع انتقال الاعتراض من الهامش إلى العلن.

هواجس الخارج وحدود الرهان الإقليمي

يمكن قراءة خطاب الهجري بوصفه محاولة لإعادة رسم خطوط الولاء والشرعية داخل مجتمع يعيش توترًا سياسيًا واجتماعيًا متصاعدًا. فبينما يرفع البيان شعارات كبرى تتعلق بالسيادة وتقرير المصير، فإن لغته وتفاصيله تشير إلى انشغال واضح بإدارة الداخل، وضبط الاختلاف، ومنع تآكل النفوذ أو تشكل مسارات بديلة.

وفي هذا السياق، يبدو الخطاب انعكاسًا لمرحلة حساسة تختلط فيها مخاوف الانقسام الداخلي مع هواجس خارجية لا تقل حضورًا في صياغة البيان.

إذ يلفت مراقبون إلى أن الإشادة العلنية التي خصّ بها الهجري إسرائيل، حكومةً وشعبًا، لا يمكن قراءتها بمعزل عن قلق متزايد من فقدان الغطاء أو الدعم الإقليمي، أو من احتمال الاستغناء عنه في حال تغيّر موازين المصالح.

ويشير هؤلاء إلى أن هذا الشكر العلني، بصيغته المباشرة، يوحي بمحاولة تثبيت موقع أو تجديد رسالة ولاء في لحظة يشعر فيها صاحب الخطاب بأن أوراقه باتت مكشوفة، خاصة مع تصاعد الاتهامات الداخلية بالفساد، وبتورط مجموعات مسلحة محسوبة عليه في انتهاكات طالت المدنيين وملفات المساعدات.

وفي ظل هذا المشهد، تتشابك مخاوف الهجري من الداخل مع مخاوفه من الخارج، سواء من عودة نفوذ الحكومة السورية أو من تبدّل حسابات الأطراف الإقليمية، ما يفسّر سعي الخطاب إلى مخاطبة أكثر من جهة في آن واحد، بلغة تجمع بين التهديد في الداخل والتودد في الخارج.

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

يمثّل إلغاء قانون “قيصر” للعقوبات الأميركية، بعد عام واحد فقط من سقوط نظام الأسد البائد، لحظة تاريخية في مسيرة سوريا الجديدة، فهو لا يقتصر على إزالة بند قانوني من سجل العقوبات فحسب، بل يشكل انطلاقة نحو تحول اقتصادي سياسي عميق يمكن أن يعيد دمشق إلى رقعة الاستقرار الإقليمي والدولي، ويمنحها قدرة غير مسبوقة على التنفّس التجاري والمالي بعد سنوات من العزل والحصار.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي تضمن مادة تُلغي قانون “قيصر” بشكل كامل، وبصورة غير مشروطة، دون أي إمكانية لإعادة فرض العقوبات في المستقبل تلقائياً، ما يجعل هذا الإجراء تحولاً نوعياً في الموقف الأميركي تجاه سوريا. وتجسيداً لهذا الانعطاف، بذلت الحكومة السورية جهوداً دبلوماسية مكثفة في واشنطن وعواصم أخرى، بدعم من الجالية السورية ومنظمات أميركية ودول صديقة، أسهمت في دفع هذا التوجه.

إلغاء قانون “قيصر” ينقل سوريا من موقع الدولة المعاقَبة قضائياً إلى موقع الفاعل المحتمل في الاقتصاد العالمي، ما يتطلب من دمشق إعداد نفسها جيداً لاستثمار هذه الفرصة في إطار إصلاحي حقيقي يشمل السياسات المالية والاقتصادية والحوكمة.

من أداة خنق اقتصادي إلى نافذة تنفس مالي

على مدار سنوات الحرب، شكّل قانون “قيصر” أداة رئيسية للضغط الاقتصادي، ليس فقط على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، بل على الاقتصاد السوري ككل. جعل القانون التعامل مع المصارف السورية مخاطرة قانونية، ما أدى إلى انسحاب البنوك المراسلة، وانحسار القدرة على الحصول على العملة الصعبة، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتعطيل التجارة الرسمية.

ومع سقوط النظام السابق وتعليق العمل بالقانون بشكل موقت، دخلت البلاد في ما يمكن تسميته “تعليق العقوبة”، لكنها بقيت محاصرة جزئياً. أما الإلغاء النهائي لقانون “قيصر”، فينقل البلاد إلى مرحلة اقتصادية جديدة تتجاوز اقتصاد الهوامش والتحويلات غير الرسمية، نحو اقتصاد قادر على الانفتاح التدريجي على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي والمنظمات المالية العالمية.

أبعاد إلغاء “قيصر” الاقتصادية لسوريا الجديدة

إعادة فتح القنوات المصرفية والمالية

رفع العقوبات يتيح للمصرف المركزي والبنوك السورية استعادة علاقات المراسلة مع البنوك الإقليمية والدولية، مما يُمكّن سوريا من استعادة الجسور المالية الرسمية، فتح الاعتمادات المستندية، تسهيل التحويلات المالية، وتمويل التجارة والاستيراد والتصدير كلها عوامل أساسية لإعادة “النبض المالي” للاقتصاد السوري. كما يمكن أن يُسهم ذلك في إعادة الثقة بالنظام المصرفي، خصوصاً إذا ترافق مع إصلاحات جادة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعادة الثقة بالنظام المصرفي

إعادة بناء الثقة تعدّ خطوة أساسية لاستقرار سعر الصرف، وتقليل هوامش المضاربة التي تضعف قيمة الليرة السورية، ما يشجع أيضاً السوريين في الداخل والشتات على إعادة جزء من مدّخراتهم إلى القنوات القانونية، ما يعزز السيولة ويُقَوّي الاقتصاد الرسمي.

تحريك الاستثمار وإعادة الإعمار

دُمّرت البنية التحتية في سوريا بشكل واسع خلال سنوات الحرب، ومن قانون “قيصر” كان أحد العقبات الأساسية أمام دخول الشركات الدولية إلى السوق السورية، حتى في القطاعات غير الخاضعة صراحة للعقوبات، مع إزالة هذا الحاجز القانوني، تزداد واقعية تدفّق الاستثمارات، خصوصاً من دول الخليج وتركيا وأوروبا في مجالات الطاقة، الكهرباء، الإسكان، النقل، الزراعة والصناعات الغذائية، ما يمكن أن يخلق فرص عمل واسعة ويسهم في التخفيف من مستويات البطالة والفقر.

دعم الليرة السورية وتخفيف أعباء المعيشة

ساهم قانون “قيصر” عملياً في تضييق القدرة على جلب العملة الصعبة عبر الطرق الرسمية، ما انعكس سلباً على سعر صرف الليرة، وأدى إلى تضخّم شديد وزيادة حادة في كلفة المعيشة. ومع التحسن التدريجي في النشاط التصديري، واستعادة جزء من الحركة الاستثمارية، يمكن أن يعود القطع الأجنبي إلى الدورة الاقتصادية الرسمية، ما قد يساعد في استقرار الأسعار ورفع القدرة الشرائية، خاصة إذا صاحبه سياسات نقدية رشيدة وضبط للعجز المالي.

إعادة اندماج سوريا في سلاسل التوريد العالمية

أُجبرت سوريا على الاعتماد على سلاسل توريد معقدة ومكلفة خلال عقود العقوبات والحرب، ما زاد كلفة الاستيراد وأضعف التنافسية. إلغاء القيد القانوني يمكن أن يعيد البلاد تدريجياً إلى موقعها الطبيعي كحلقة وصل بين أسواق الخليج وتركيا والعراق والأردن والبحر المتوسط، ما يخفض كلفة المواد الخام والآلات ويُعزز الإنتاج المحلي.

المكاسب السياسية والرمزية لإلغاء العقوبات

لا يمكن فصل إلغاء قانون “قيصر” عن السياق السياسي الأوسع. من الناحية الرمزية، يمثل القرار اعترافاً أميركياً واضحاً بأن سوريا الجديدة ليست امتداداً لنظام الأسد السابق الذي عزل البلاد، بل يمكن اعتبارها شريكاً محتملاً في استقرار المنطقة، بعد تنفيذها أنها قادرة على الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة الإرهاب، وحماية الأقليات، وملاحقة الجرائم التي ارتُكبت في حقبة النظام السابق.

هذا الاعتراف يُرسِل رسائل قوية إلى العواصم الأوروبية والخليجية بأن “الوقت قد حان للانخراط الفاعل” في إعادة إعمار سوريا. وقد يقلل هذا الموقف الأميركي العقبات السياسية التي كانت تحول دون المشاركة الاستثمارية في البلد.

لحظة اختبار لإرادة السوريين

الفرصة اليوم أكبر مما كانت عليه خلال العقود الماضية. سوريا لم تعد مجرد ساحة صراع، ولا دولة معزولة، بل أصبحت دولة تسعى للاستقرار والاندماج الدولي. ونجاحها في استثمار هذه اللحظة لابد أن يكون ثمرة تعاون بين الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمجتمع الدولي، لتشكيل اقتصاد متعافٍ، يضمن حقوق المواطنين ويعيد البلاد إلى مسار التقدم والتنمية.

١٧ ديسمبر ٢٠٢٥

١٧ ديسمبر ٢٠٢٥

إن شكوى الأدواء في الجسد السوري مالها حصر ولا انتهاء، وكل عضو فيه طاله من الظلم والفساد وقهر الاستبداد على امتداد السنوات التي عصفت به، إلى أن جاء حدث التحرير بسيل أفراحه العارم ليصبّه على هذا الشعب، بيد أن الصعوبات قدر محتوم على الإنسان السوري يرافقه أينما كان موقعه الجغرافيّ، إذ تبدّى سؤال طارئ في كل بيت سوري “متى العودة؟”، ولأن فعل العودة ليس إجراءً بسيطًا أو خيارًا مُرفّهًا يُقاس بعبور الحدود، تلك التي لا تزال تلقي بويلاتها على السوريين بين أوضاع لم تُسوَّى وشمل لم يكتمل، يبقى الاستقرار هدفًا صعبًا لم تُصِبه حتى سهام التحرير.

من السفر إجبارًا إلى السفر اضطرارًا.. عائلات مرهونة

بعد التحرير وزوال الظرف الأمني العصيب المتمثل بسقوط نظام الأسد الذي لطالما أجبر السوريين منذ عقود على الهجرة واللجوء والنزوح، صار المحدد الناظم لحركة العائلة هو العامل الاقتصادي، وبصرف النظر عن وجهة محددة فإن الواقع الاقتصادي المقروء في شتّى بلاد التواجد السوري مرتبك، فضلًا عن الأوضاع القانونية المتذبذبة عقب زوال النظام البائد. وكان لكل ذلك دور في تقسيم العوائل إلى (مكانين)، ربّ أسرة يتحرك مع الفرصة الأصلح وعائلة تثبت مؤقتًا في مكانها الحالي بلا يقين زمني.

إن هذا الشكل الحالي من التباعد الأسريّ ليس جديدًا على كثير من السوريين في حين أنه كذلك على بعضهم الآخر. وفي تحديدي للفظ مكانين وليس بلدين غاية، حيث إن من يشغلون مناصب في الحكومة الجديدة أنفسهم يمرّون بالظرف عينه داخل سوريا، ممن حملهم دورهم على التواجد في محافظة وترك عوائلهم في محافظة أخرى.

عوائل شكّلها المنفى

سنوات أمضى فيها السوريون أعمارهم أفرادًا وعائلات يحاولون بناء سكن ومستقرّ لهم متعالين على كل العوائق والتحديات التي أحاطت بهم في منافيهم، لتقطع لحظة التحرير دابر محاولاتهم بنداءٍ عاطفي وأخلاقي عنوانه “العودة للمشاركة في البناء”، وتضعهم في حلٍّ من أمرهم ما بين آمال في بدايات جديدة تعتريها مخاوف ومجازفات كثيرة على أرض وطنهم، وبين ضمان معيشة جزئيّ وانتماء اضطراريّ على أراضٍ كانت يومًا ما أوطانًا بديلة لهم وبدأت تضطرب من تحت أقدامهم.

فهل يضحّون بمكتسباتهم ويختارون العودة على تبعاتها؟ أم يُكملون الاغتراب المعلّق حتى انقضاء المنفعة؟

هنا برز ما يُسمّى بالزيارات الاستطلاعية والعودة غير الكاملة، متمثلة بربّ الأسرة أو فرد ينوب عن العائلة، فيكون العين الفاحصة والمقدّرة لقرار الانتقال الكامل لباقي أفراد العائلة من عدمه. وغالبًا ما يحول دون هذا الانتقال المكتمل الظرف التعليمي للأبناء ومشاكل التأقلم في حين العودة، أو عدم القدرة على تأمين مكان إقامة بسبب غلاء الإيجارات مقارنة بالدخل القليل الذي لا يتناسب مع المصاريف الأخرى، أو الظرف الأمني المتقلّب نسبيًّا، أو غير ذلك مما يتعلق بانتظار استكمال وثائق رسمية كتحصيل جنسيات دول اللجوء أو استصدار إقامات لحرية التنقل الدائم.

حنين مؤجّل وواقع معجّل

بقدر عمق ارتباط السوريين بوطنهم واجتماعهم على ذاكرة واحدة بقدر ما حُرموا طويلًا من رفاهية التعبير عنه والتغنّي به، حتى إن منهم من تناساه حتى نسيه تمامًا، لكن ذلك لم يمنعهم من تعميق جذوره في فروعهم حتى يُورق في أبنائهم، فتجدهم في أحلك الظروف وأبعدها عن الممكن يحكون لهم عنه رغم أنهم يستوطنون غيره، واليوم بعد أن استعاد السوريون وطنهم بات تأجيل العواطف أمرًا ثقيلًا عليهم.

إضافة إلى ثقل انقسام العائلة الواحدة بين محطتين، محطة عمل الأب المعيل ومحطة استقرار باقي العائلة، وبين كليهما مسافات يقطعها الانتظار، تاركًا وراءه الأطفال يقاسون تواتر غياب الأب الطويل عنهم، وأبًا تعبره الوحشة ويعتاد الانفراد.

فضلًا عن الأعباء الإضافية على الزوجات بين دوري الأم والأب، وتجلّي شكل جديد للعلاقات الزوجية أشبه بالعلاقة عن بُعد.

هل نعيد إنتاج منطق الهجرة بعد التحرير؟

بين شعور الذنب لدى المسافر وشعور الانتظار لدى العائلة، متى يكون الاجتماع؟

كيف يُفاضل الإنسان بين رغبته في العودة والمساهمة في إعادة البناء وبين السفر؟

وفي غربة البلد الواحد كيف تتحسن الأوضاع وتوائم الفرص ظروف أصحابها؟

أسئلة كثيرة تشغل أذهان السوريين بلا أفق واضح وبسيناريوهات لا تنتهي، وبكلفة غياب ممتدة أصلًا.

تخبرني إحدى معارفي عن نيتهم الانتقال إلى سوريا كعائلة (أب وأم وطفلان) بسبب ظرف العمل الصعب في تركيا، حيث يبقى أحدهم في مدينة والآخر في مدينة أخرى.

وتذكر لي أخرى عن سفر زوجها الدوري مرة كل شهر منذ التحرير لتصفية أعماله بعد تراجع أعداد السوريين الملحوظ وتهيئة أوضاعهم في سوريا للانتقال واستقبال مولودهم الأول هناك.

إحدى العوائل تواجه إلى جانب مشكلة ظرف العمل مشكلة تدريس أبنائها في الجامعات السورية وما يتبع ذلك من إجراءات.

إعادة توطيد مفهوم الحياة المشتركة

ربما هذا نذير إفاقة جماعية حقيقية يخبرنا أن أكثر ما يحتاجه السوريون بعد توالي نكباتهم أن يلتقطوا أنفاسهم معًا، كعائلات طوتها سنوات الفراق الطويلة، وكجماعات مزقها تلاطم الأدلجة، إن الانطلاق من هذا المفهوم من كل بيت سوري باعتباره خط الدفاع الأول عن سوريا الحرة الجديدة لهو التزام صارم بمعنى الانتماء على الأرض الواحدة، وغرس لتجديد معنى التعايش بين أبناء سوريا جميعهم على تنوع خلفياتهم ومعتقداتهم.

١١ ديسمبر ٢٠٢٥

١١ ديسمبر ٢٠٢٥

تزامن عرض المقاطع المصوّرة المقتطعة من التحقيق مع وسيم الأسد، ابن عم المخلوع بشار الأسد والمتورّط في انتهاكات جسيمة بحق السوريين، مع الإعلان عن تسلّم فريد المذهان المعروف باسم "قيصر" الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

المذهان الذي عُرف بشجاعته حين خاطر بحياته وسرّب صور آلاف المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، ليُعرف عالمياً باسم “قيصر”. هذا التزامن بين سقوط أحد رموز القمع وصعود صاحب موقف أخلاقي نبيل إلى منصة التكريم يقدّم مثالاً صارخاً على أن الموقف الأخلاقي هو من يرسم النهاية.

منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس عام 2011، تباينت المواقف داخل البلاد وانقسمت إلى ثلاث اتجاهات واضحة. فهناك من اختار الحياد وفضّل التزام الصمت من دون تعليق على ما يجري.

وفي المقابل برزت فئة أعلنت موقفها المعارض للنظام بكل صراحة، فانتقدت سياساته القمعية، وشاركت في المظاهرات والفعاليات المطالبة بالحرية. وعلى الجانب الآخر، اصطفّ أشخاص إلى جانب الأسد، وأيدوا انتهاكاته وجرائمه ضد السوريين.

أوهم بشار الأسد مواليه بأن السلطة ستبقى في يد آل الأسد إلى الأبد، تماماً كما كان يفعل والده سابقاً حين قدّم نفسه بوصفه القائد الخالد وصاحب الحق المطلق في الحكم. هذا الخطاب رسّخ لدى كثيرين قناعة بأن النظام غير قابل للسقوط، فاندفع آلاف الأشخاص إلى التورّط في الانتهاكات دعماً له. فمنهم من شارك بالسلاح والقمع المباشر، ومنهم من وفّر له الغطاء الإعلامي والدعائي.

وفي المقابل، دفع المعارضون للنظام ثمن مواقفهم المناهضة للأسد وكلمة الحق التي تمسّكوا بها، فعانوا من النزوح والقصف والدمار وسلب الحقوق غيرها من الظروف القاسية التي شهدها السوريين طوال سنوات الثورة.

لكن الباطل لا يدوم، والحق لا بد أن ينتصر مهما طال الزمن. ومن اختار الوقوف إلى جانب الظلم وتورّط في انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، كان عليه أن يدفع ضريبة خياره في النهاية. فقد انتهى المطاف بكثير منهم خلف القضبان، يرتدون البدلات المخططة، وتطاردهم دعوات السوريين المظلومين، وينتظرون مصيراً مظلماً.

أمّا الذين اصطفّوا إلى جانب الحق، فصمدوا مع الثورة في أحلك ظروفها، وبقوا أوفياء لقيم الحرية والكرامة، فحظوا بمحبة السوريين وتقديرهم، وتحولوا إلى رموز أخلاقية وشخصيات خالدة في ذاكرة الأهالي، تقديراً لمواقفهم وشجاعتهم، وصار يمشون في كافة أنحاء البلاد مرفوعي الرأس.

ختاماً، فإن الفارق بين فريد المذهان الذي تحوّل إلى رمز وتكرّم، وحظي بمحبة ملايين السوريين، وبين وسيم الأسد الذي يقف اليوم مذلولاً أمام قاضي التحقيق محاولاً إنكار الجرائم المنسوبة إليه، يؤكد أن من يقف مع الحق هو من ينتصر في النهاية، وأن من يختار الوقوف مع الباطل سيدفع الثمن غالياً على كل المستويات. وهكذا يتبيّن أن الموقف الأخلاقي هو وحده الذي يرسم النهاية الحقيقية لكل مسار.

٤ ديسمبر ٢٠٢٥

٤ ديسمبر ٢٠٢٥

في حدث يعدّ نقطة تحوّل في موقع سوريا على خريطة العلاقات الدولية، وصل وفد كامل من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى دمشق، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، وتأتي في توقيت لافت يرتبط بمرور عام كامل على التحرير، وبمستجدات سياسية واقتصادية أبرزها رفع جزء من العقوبات الدولية عن القيادة السورية الجديدة، وفي مقدمتها الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.

هذه الزيارة تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية عميقة، تؤسس لمرحلة جديدة كاملة من العلاقة بين سوريا والمجتمع الدولي، وتعيد ترسيم دور دمشق في الإقليم والعالم.

أولاً: سورية تدخل عامها الأول من السيادة الكاملة بعد التحرير

تزامن الزيارة مع الذكرى السنوية الأولى للتحرير لم يكن مصادفة، بل رسالة واضحة مفادها أن سوريا أصبحت دولة مستقرة تتعافى من آثار الحرب، وتعيد بناء مؤسساتها على أسس جديدة تتسم بالشفافية والحوكمة والانفتاح.

ويشير توقيت الزيارة إلى اعتراف متزايد بأن سوريا تجاوزت مرحلة "إدارة الأزمة" ودخلت في مرحلة "إدارة الدولة"، فالاستقرار الأمني النسبي، وعودة المؤسسات للعمل، وبدء مشاريع إعادة الإعمار، جميعها عوامل جعلت سوريا تُقدَّم اليوم كـ"نموذج دولة خارجة بنجاح من صراع طويل".

ثانياً: إجماع دولي استثنائي… وسابقة منذ أربعة عشر عاماً

للمرة الأولى منذ عام 2011، يتفق أعضاء مجلس الأمن —الدائمون وغير الدائمين— على زيارة مشتركة إلى دمشق، وهذا الإجماع يعكس "اعترافاً بشرعية المؤسسات السورية الجديدة، وإدراكاً بأن البلاد تسير نحو استقرار دائم، واستعداداً دولياً للتعامل مع سوريا كدولة ذات سيادة لا كملف أمني.

كما أن خلافات الدول الكبرى حول سوريا، والتي عطلت المجلس طوال سنوات، تراجعت اليوم لمصلحة رؤية جديدة مفادها: سوريا باتت مستقرة بما يكفي لفتح صفحة سياسية جديدة.

ثالثاً: محاولة أممية لاستعادة ثقة السوريين

خلال سنوات الحرب، فقد السوريون الثقة بمجلس الأمن نتيجة عجزه عن وقف الجرائم والانتهاكات.

لكن الزيارة الحالية تمنح المجلس فرصة مهمة لـ (إعادة بناء الثقة المفقودة، فهم الواقع السوري بعيداً عن تقارير القاعات المغلقة، والتواصل المباشر مع القيادة السورية الجديدة، وإظهار احترام السيادة السورية بعد سنوات من التجاهل الدولي)، هذه النقلة من "مجلس أمن يراقب سوريا" إلى "مجلس أمن يزور سوريا" تحمل رمزية سياسية كبيرة.

رابعاً: رسالة مباشرة بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير

تأتي الزيارة بعد أيام قليلة من الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية، في لحظة حساسة أمنياً، ويمكن قراءة الزيارة كرسالة دولية واضحة هي (التمسك بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض الاعتداءات الخارجية أيّاً كان مصدرها، ودعم الاستقرار الداخلي، والاعتراف بأن سوريا ليست ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية)، كما أن الوجود الأممي في دمشق بهذا التوقيت يشكّل مظلة سياسية معنوية للدولة السورية في مواجهة أي تهديد خارجي.

خامساً: سوريا تنتقل من مسار الحرب إلى مسار التعافي

تؤكد الزيارة أن سوريا تتقدم نحو مرحلة إعادة الإعمار الشامل، حيث تتركز أولويات الدولة على "إعادة بناء البنية التحتية المنهكة، وإعادة الخدمات الأساسية، وتأهيل الاقتصاد الوطني، وعودة النازحين والمهجرين، وإصلاح المؤسسات الأمنية والإدارية"، فما يجري اليوم يضع سوريا على مسار التنمية بعد أكثر من عقد من الحرب.

سادساً: سوريا لم تعد ملفاً مطروحاً على طاولة الأزمات الدولية

واحدة من أهم دلالات الزيارة أن سوريا خرجت من دائرة الانهيار الأمني والسياسي التي كانت تفرض نقاشات مستمرة داخل مجلس الأمن.

اليوم: تقلصت الحاجة إلى الاجتماعات الطارئة حول سوريا، وتحوّلت الدولة من "أزمة دولية" إلى "دولة مستقرة تتفاعل مع الأمم المتحدة"، وباتت دمشق طرفاً فاعلاً لا موضوعاً للتجاذبات، فاستقبال مجلس الأمن فوق الأراضي السورية هو اعتراف عملي بأن السيادة السورية باتت كاملة وأن البلاد تستعيد دورها الطبيعي كدولة مستقلة كاملة الأهلية.

سابعاً: بداية مرحلة جديدة في علاقة سوريا بالأمم المتحدة

الزيارة تعكس تحولاً عميقاً في علاقة دمشق بالمؤسسات الدولية، من علاقة توتر ومراقبة، إلى علاقة شراكة واحترام، وتفتح الزيارة الباب أمام: مشاركة أممية في برامج التعافي المبكر، ومشاريع إعادة الإعمار، ودعم المؤسسات الإدارية والقانونية، وبرامج دعم العودة الآمنة للنازحين، وتعاون اقتصادي وخدمي طويل الأمد، وهذه العلاقة الجديدة تقوم على التنسيق وليس الإملاء.

ثامناً: ترسيخ مبادئ السيادة ووحدة الأراضي

تؤكد سوريا الجديدة على أن الحلول لا يجب أن تُفرض من الخارج، وأن ملكية القرار الوطني بيد السوريين فقط، وهو ما يعترف به المجتمع الدولي اليوم بصورة أوضح من أي وقت مضى.

الزيارة بحد ذاتها تمثل اعترافاً أممياً بوضوح: بسيادة الدولة السورية، وحدة أراضيها، وحقها في إدارة شؤونها الداخلية دون تدخل.

تاسعاً: اعتراف مباشر بصمود الشعب السوري

لا تغيب الرسائل المرتبطة بالشعب السوري عن المشهد، فالوفود تدرك تماماً أن صمود السوريين ــ رغم كل الظروف ــ هو ما أعاد البلاد إلى موقعها الطبيعي، وتحمل الزيارة دلالة تقدير دولي لـ: الإرادة الشعبية، قوة المجتمع، وشرعية المشروع الوطني الجديد.

خلاصة المشهد

الزيارة التاريخية لمجلس الأمن إلى دمشق تمثل إعلان دولي جديد مفاده أن سوريا استعادت سيادتها، وفرضت استقرارها، وعادت لاعباً شرعياً في المجتمع الدولي، وسوريا الجديدة — بقيادتها ومؤسساتها وشعبها — تدخل اليوم مرحلة سياسية مختلفة، تُبنى فيها العلاقات على الاحترام المتبادل، لا على الضغوط، وعلى الشراكة، لا على الإملاء.