١ ديسمبر ٢٠٢٥

١ ديسمبر ٢٠٢٥

تلعب البيئة الأسرية دوراً حاسماً في تشكيل المسار الدراسي للطالب، سواء بدفعه نحو التفوق والنجاح، أو إلى التراجع والرسوب. فالمكان الذي يقضي فيه الطالب معظم ساعات يومه ليس مجرد فضاء للعيش، بل هو الحاضنة الأولى التي يستمد منها الأمان النفسي، والدعم العاطفي، ونمط الحياة الذي ينعكس مباشرة على جهده الأكاديمي وقدرته على التركيز والاستيعاب.

البيئة الإيجابية والأخرى السلبية

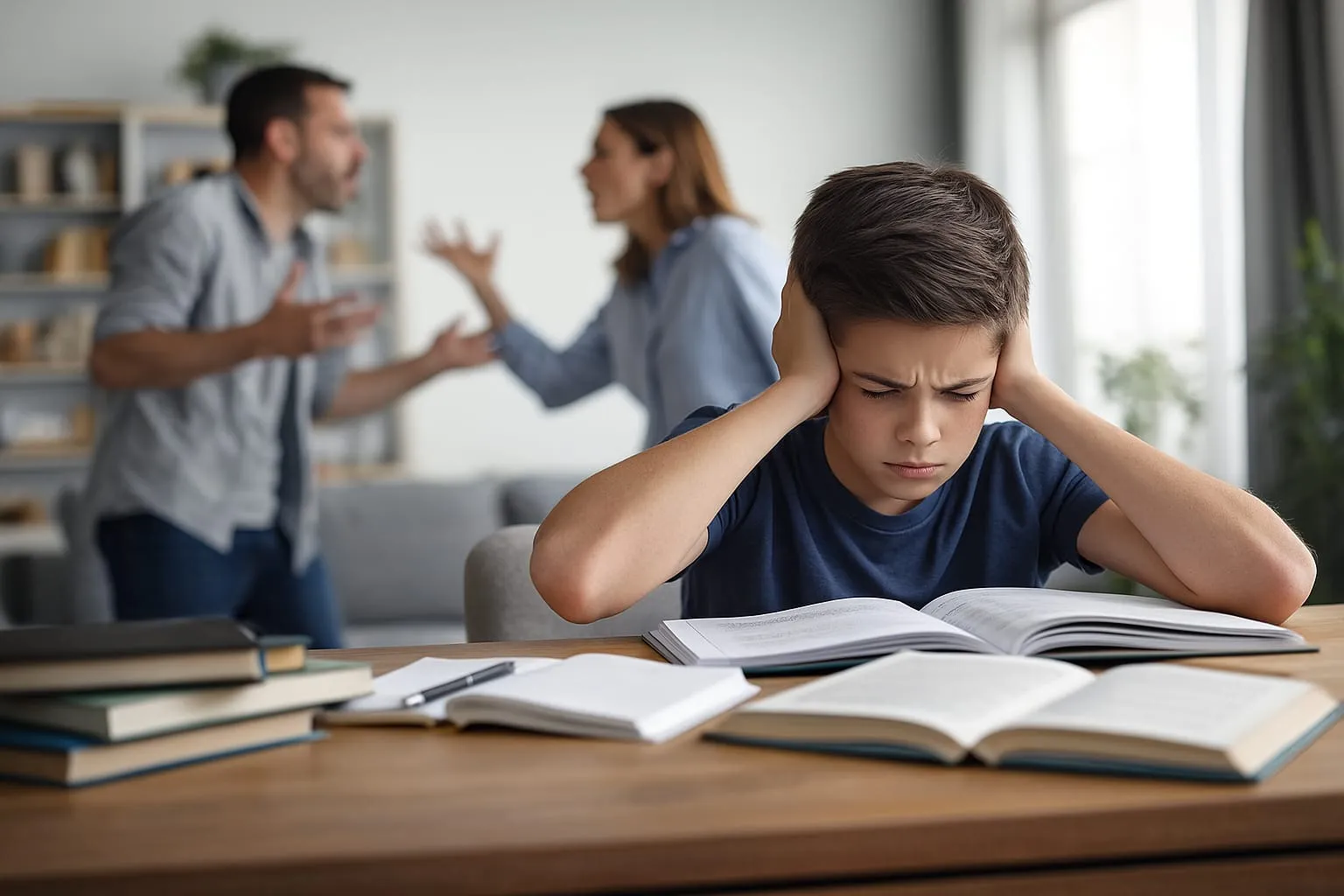

وتبرز في هذا السياق صورتان متناقضتان للبيئة الأسرية التي يعيش فيها الطالب: إحداهما إيجابية داعمة، والأخرى سلبية ومُرهِقة. ففي النموذج الأول، يسود الهدوء داخل الأسرة، وتتوافر فيها قدرة واضحة على تنظيم الوقت وإدارة شؤون اليوم.

كما يقدّم الأبوان دعماً أكاديمياً وعاطفياً لأبنائهم، ويحرصان على ألا تنعكس خلافاتهما – إن وُجدت – على الطالب. هذه العناصر مجتمعة تُوفّر للابن شعوراً بالأمان النفسي، وتُساعده على التركيز في دراسته والارتقاء بمستواه التعليمي.

أما البيئة الأسرية السلبية، فغالباً ما تتسم بأجواء مشحونة بالخلافات، يطغى عليها التوتر، والصراخ، والمشاحنات المتكررة. يغيب عنها التنظيم، وتختفي فيها المسؤولية المشتركة تجاه الواجبات الأسرية، الأمر الذي ينعكس بقوة على الطالب، ويؤثر على استقراره النفسي، ويدفعه إلى التراجع في دراسته.

تأثير الخلافات الأسرية على الدراسة

وتروي رحاب مصطفى، مدرسة لغة عربية، لشبكة شام الإخبارية، جانباً من خبرتها اليومية مع الطالبات، مشيرة إلى أنها غالباً ما تصادف طالبات غير قادرات على متابعة دروسهن بالشكل المطلوب؛ دفاترهن غير مرتّبة، ويواجهن صعوبة في الحفظ والمذاكرة، وتغيب عنهن روح المبادرة داخل الصف.

وتوضح أنها حين تتحدث معهن بشكل فردي بعيداً عن ضغط الحصة، يتبيّن لها في الغالب أن هؤلاء الطالبات يعشن في بيوت مضطربة، مليئة بالخلافات والمشاحنات، أو يعانين من تبعات انفصال الوالدين.

وتضيف رحاب أن هذه الخلفيات الأسرية تترك أثراً مباشراً على نفسية الطلبة واستعدادهم للتعلّم، مؤكدة أن “الطالب لا يأتي إلى المدرسة وحده، بل يأتي محمّلاً بأعباء البيت كلّها”.

تراجع التركيز وضعف الثقة

كما تؤكد الدراسات أن الحالة النفسية للطالب تؤثر بشكل مباشر على تحصيله التعليمي. فالتوتر والخلافات الأسرية تؤدي إلى تراجع تركيز الطالب أثناء الدراسة، وضعف مشاركته في الصف. ويعاني من شعور مستمر بعدم الأمان، ما ينعكس سلباً على ثقته بنفسه ويجعله يشعر بالخجل أمام زملائه، خاصة في حال علمهم بخلافات والديه المستمرة.

حلول ما بين الدعم النفسي والتواصل الهادئ

ختاماً، قدمت الدراسات عدة توصيات عملية لمعالجة آثار البيئة الأسرية السلبية على الطلاب، منها تعزيز الدعم النفسي داخل الأسرة عبر التواصل الهادئ والحوار المفتوح، وإشراك الأسرة في متابعة الدراسة والواجبات، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للطلاب عند الحاجة، بالإضافة إلى أهمية وجود مستشارين نفسيين في المدارس لمتابعة الطلاب وتقديم الدعم المناسب لهم.

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

من الطبيعي أن يلاحظ الأهالي أن أبناءهم يميلون إلى شخصيات معينة، سواء كانت تاريخية أو فنية أو سياسية، فيقلّدون سلوكها، ويعلقون صورها، ويتبادلون عباراتٍ منسوبة إليها على أنها حكم وأقوال مأثورة. وقد يصل إعجابهم بهذه الشخصيات إلى درجة يجعلونها قدوة في حياتهم، فتؤثر تأثيراً كبيراً في سلوكهم وقيمهم ومبادئهم.

التأثير السلبي

ويشير مراقبون إلى أن التأثير يصبح سلبياً عندما ينجذب الأبناء إلى أشخاص لا تنسجم سلوكياتهم مع العادات والتقاليد المجتمعية، أو ممن ينخرطون في تصرفات مخالفة للقانون، ويمارسون أفعالاً تتعارض مع قيم المجتمع وأصول الدين. الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود قدوة حسنة في حياة الأبناء، تغرس فيهم القيم السليمة.

كيف يزرع الأهالي القدوة الحسنة في حياة ابنائهم ؟

يشير التربويون إلى أن العائلة بإمكانها زرع القدوة الحسنة في حياة أبنائهم بعدة طرق، أهمها أن يكونوا هم أنفسهم مثالاً حياً للقدوة من خلال التصرف بأمانة وصدق في جميع المواقف، فالأبناء يقلدون والديهم بشكل طبيعي.

الاقتداء بالشخصيات العظيمة

كما يمكن للأهالي تحديد الشخصيات الإيجابية التي يمكن للأبناء متابعتها والتعلم منها، مثل النبي ﷺ، الصحابة، المقاتلين الشجعان، النبلاء، والكرماء، مع محاولة إبعادهم عن التأثر بالشخصيات التي لا تتوافق مع العادات والتقاليد المجتمعية.

ويُستحسن مكافأة الأبناء والتقدير عند الاقتداء بالسلوك الصحيح، ومدحهم عند التصرف بطريقة إيجابية لتعزيز استمرارهم في هذا السلوك. كما ينبغي مراقبة ما يشاهده الأبناء، سواء كانوا أطفالاً أو مراهقين، على التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولة حمايتهم من المحتوى السلبي الذي قد يؤثر على قيمهم وسلوكهم.

أثر القدوة الحسنة في حياة الأبناء

تسهم القدوة الحسنة في حياة الأبناء في إحداث العديد من الآثار الإيجابية، من أهمها بناء شخصية متوازنة وقوية، وتعلُّم الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات. كما يكتسب الأبناء الأخلاق والقيم النبيلة كالصدق والأمانة والاحترام والتعاون وغيرها.

إضافة إلى ذلك، تساعد القدوة الجيدة الأبناء على تجنّب السلوكيات السلبية، والابتعاد عن الانحراف والعنف والكذب وسائر التصرفات الخاطئة. ومن الآثار المهمة أيضاً تعزيز فرص النجاح والتفوق في الدراسة والحياة، إلى جانب الالتزام بمبادئ الدين والأخلاق بصورة أعمق وأقوى.

ختاماً، تلعب القدوة الحسنة دوراً مهماً في بناء شخصية الأبناء، فهي تُنمِّي القيم الإيجابية وتبعدهم عن السلوكيات الخاطئة، بينما تؤدي القدوة السيئة إلى نتائج عكسية. لذلك يجب على الأهالي الحرص على توجيه أبنائهم نحو الشخصيات الإيجابية والعظيمة ذات الأثر المميز.

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

تعاني كثير من الأمهات في سوريا من اعتماد أبنائهن الكامل عليهن في الدراسة، فعند عودتهم من المدرسة إلى المنزل، يطلبون من الأم شرح كافة المعلومات التي لم يفهموها، وحلّ الفروض والواجبات، مما يجبر الأم على مراجعة الدروس وفهمها بنفسها حتى تتمكن من ذلك.

هذه الاتكالية المفرطة تثقل كاهلها، وتجعل وقتها مشغولاً بالكامل، وتُحملها أعباءً إضافية إلى جانب واجباتها والتزاماتها، في الوقت ذاته يصعب على الأطفال اكتساب مهارات الاعتماد على الذات، ويفقدون قدرتهم على إنجاز الواجبات بأنفسهم.

فقدان الطفل الطالب لثقته بنفسه

يؤكد تربويون أن اعتماد الطلاب المفرط على عائلاتهم يؤدي إلى العديد من التداعيات السلبية عليهم، فغياب الاستقلالية والتكاسل الزائد يفقده مهارة الاتكال على نفسه، ويضعف قدرته على التفكير النقدي مستقبلاً وحلّ المشكلات.

كما تنخفض ثقته بنفسه عند مواجهة تحديات جديدة، سواء في المدرسة أو في أي موقف آخر يفتقد فيه دعم والديه، خاصة أنهم لن يكونوا معه دوماً سواء خلال الامتحان أو المذاكرة. ومع مرور الوقت، يتحول هذا الاعتماد إلى عادة اتكالية قد تستمر حتى المراحل التعليمية اللاحقة.

معاناة الأمهات من الضغوط والمسؤوليات المتراكمة

كما يؤدي الاعتماد المطلق للطلاب على أمهاتهم إلى زيادة المسؤوليات المُلقاة على عاتقهن، مثل الطبخ والتنظيف والإطعام والترتيب والغسيل. والأمر يصبح أصعب بالنسبة للمرأة العاملة والموظفة.

وتعاني النسوة من الضغوط النفسية والإرهاق نتيجة الالتزام بهذه المهام، إضافة إلى متابعة دراسة الأطفال وحلّ واجباتهم، كل ذلك يؤثر على حياتها الشخصية، ويجعل وقتها مضغوطاً، ويزيد شعورها بالمسؤولية المفرطة تجاه أبنائها.

ضرورة تسجيع الأهالي أبنائهم على الاستقلالية

يقترح التربويون مجموعة من الحلول للتعامل مع اعتماد الأبناء المفرط على والديهم في إنجاز المهام الدراسية، وتشمل هذه الحلول تشجيع الأهالي أبنائهم على الاعتماد على الذات بشكل تدريجي، وتوزيع المسؤوليات بوضوح، مثل جعل الطفل مسؤولاً عن جزء من واجباته، وتقديم الدعم لهم بدلاً من حلّها نيابة عنهم.

كما يُنصح بتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال المكافآت الرمزية وكلمات التشجيع والمدح عند قيامهم بالواجب بمجهودهم الخاص وبدون مساعدة والديهم.

ختاماً، اعتماد الأبناء المفرط على والديهم في حلّ الواجبات والمهام المدرسية يثقل كاهل الأهل، ويُعيق تطور شخصية الطفل واستقلاليته. لذلك، من الضروري تعليم الأطفال تحمل المسؤولية تدريجياً وتشجيعهم على إنجاز مهامهم بأنفسهم، لتعزيز قدراتهم وثقتهم بأنفسهم.

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

تعاني الأمهات غالباً من قيام أطفالهن بقضم الأظافر في السنوات الأولى من العمر، ويواجهن صعوبة في مساعدتهم على الاقلاع عن هذه العادة، خاصة عندما تكون مرتبطة بعوامل نفسية أو سلوكية تؤثر على الطفل، مما يجعل الأم بحاجة إلى صبر ومتابعة مستمرة حتى يتمكن الطفل من التخلي عنها تدريجياً.

الأسباب النفسية والسلوكية لقضم الأظافر لدى الأطفال

وبحسب أخصائيي علم النفس التربوي، تعود أسباب عادة قضم الأظافر لدى الأطفال إلى عدة عوامل، منها شعور الطفل بالتوتر أو القلق نتيجة مروره بمواقف تثير الخوف أو الانزعاج، مثل مشكلة أسرية، ضغط دراسي، أو التعرض لموقف مخيف.

كما قد تظهر هذه العادة عند شعور الطفل بالملل أو الفراغ، حيث يبحث عن وسيلة لإشغال نفسه. وأحياناً يكون التقليد سبباً في ظهور هذه العادة، إذ يتأثر الطفل بأحد أفراد العائلة الذي يقوم بهذا السلوك، فيميل إلى تقليده، خاصة أن الأطفال بطبيعتهم يميلون لتقليد ما يرونه أمامهم.

عواقب عادة قضم الأظافر لدى الأطفال

وتؤدي هذه العادة إلى العديد من الآثار السلبية على الصعيدين الجسدي والنفسي، وبحسب الأطباء، فإنها تتسبب في تضرر الأظافر والجلد المحيط بها، مما يزيد خطر الإصابة بالالتهابات، وتؤدي إلى انتقال الجراثيم والبكتيريا إلى الفم، مما يسبب بعض الأمراض.

ومن الناحية النفسية، يؤدي هذا السلوك إلى زيادة القلق والتوتر لدى الطفل، كما يؤثر على ثقته بنفسه، خاصة إذا لاحظه أقرانه وسخروا منه. وقد تتحول العادة إلى تصرف مزمن يصعب التخلص منه إذا لم يتم التعامل معه مبكراً.

توصيات الأخصائيين

ينصح الأخصائيون الأمهات بمراقبة أبنائهن وتحديد الأسباب التي تجعل الأطفال يقومون بهذا السلوك، ومساعدتهم على التخلص من هذه العادة، واستخدام كلمات التشجيع والمكافآت الرمزية، وتجنب الصراخ أو العقاب القاسي أو الأساليب القسرية لإجبار الأطفال على التوقف.

ختاماً، تعد عادة قضم الأظافر من السلوكيات السلبية التي قد يقوم بها الأطفال، نتيجة عوامل مرتبطة بالتوتر أو الملل أو الخوف. لذلك ينصح الأخصائيون الأمهات بضرورة تحديد المؤثرات النفسية التي تدفع الطفل للقيام بهذه العادة، ومساعدته على الإقلاع عنها بصبر، بعيداً عن التعنيف أو التوبيخ.

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

يميل الطلاب في أغلب الأحيان إلى المعلم الذي يبتسم في وجوههم، ويتعامل معهم بأسلوب لطيف وحسن، بعيد عن التأنيب والتوبيخ. حيث أن حصته تصبح مساحة للتعلم والنشاط والمرح، فيتعامل مع أخطائهم بهدوء ورحمة، فيشعر الطالب بالأمان والحماس للتعلم.

في المقابل، ينفر الطلاب من المعلم القاسي الجاف، وعاقد الحاجبين، حيث لا يرى في الدرس سوى معلومات صلبة، لا يفتح باب الحوار ولا يمنح فرصة للتفاعل، فيتحول الدرس معه إلى لحظات ثقيلة يعدّ الطالب دقائقها منتظراً انتهائها.

أسباب ميول الطلاب للتعامل اللطيف

ويؤكد طلاب التقينا بهم أنهم يميلون إلى المعلم المبتسم ذي التعامل اللطيف؛ لأنهم يشعرون بالأمان عند التعامل معه، كما أن سلوكه يفتح باب الثقة بينهم وبينه، فلا يشعرون بالخوف عند تصحيح ما يرتكبونه من أخطاء أثناء حلّ التمارين أو الواجبات، لأنهم يدركون أن معلمهم بتفهم ظروفهم ويساعدهم للوصل إلى مستوى أفضل.

ويشير تربويون إلى أن أن السلوك الإيجابي للمعلم ينعكس بشكل واضح على فهم الطلاب للمادة، إذ يزداد استيعابهم واهتمامهم بالدرس، كما يحرصون على حلّ الواجبات ويقبلون على الحصة بحماس ورغبة في التعلم. فالمعلم الذي يتعامل بلطف ويشجع طلابه يخلق بيئة صفية تدفعهم إلى المشاركة بثقة، وطرح الأسئلة دون خوف أو تردد.

خوف الطلاب من المعلم القاسي

في المقابل، تؤدي قسوة المعلم وجفاف أسلوبه إلى شعور الطلاب بالتوتر والخوف داخل الصف، مما يسبب تشتتاً وضعفاً في الاستيعاب. ويفضل كثير من الطلاب في هذه الحالة عدم المشاركة خشية تقديم إجابة خاطئة يتلقون بعدها نظرة قاسية أو كلمة جارحة. وربما يصل الأمر إلى كره المادة نفسها.

ضرورة التعامل مع الطلاب باحترام

لذلك، يُوصي التربويون المعلمين بالتعامل مع الطلاب بقدر عالٍ من اللطف والاحترام، مؤكدين أن تصحيح الأخطاء ينبغي أن يتم بهدوء، لأن الخطأ ليس عيباً، بل خطوة طبيعية في طريق الفهم والتعلم. كما يشددون على أهمية تشجيع كل محاولة يقوم بها الطالب؛ والثناء على كل تقدم وإن كان بسيطاً.

المرونة مفتاح النجاح

ويؤكد المختصون أن المرونة في التعامل تعدّ مفتاحاً أساسياً لنجاح العملية التعليمية، داعين إلى إدخال قدر من المتعة في الحصة، عبر نشاط قصير، أو سؤال طريف، أو مثال من الحياة اليومية، بما يحوّل المعلومة من مادة جامدة إلى تجربة حية قريبة من الطلاب. كذلك يلفتون إلى ضرورة الإصغاء للطلاب وتقدير مشاعرهم، وتحويل الصف إلى مساحة آمنة، يشعر فيها الطالب بالطمأنينة والقدرة على التعبير دون خوف أو تردد.

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

تعدّ الأمومة من أروع المراحل التي تمر بها النساء، وينتظرنها بلهفة وحب. إلا أن الظروف القاسية التي شهدتها سوريا طوال 14 عاماً جعلت هذه المرحلة مليئة بالأعباء، ولم تعد مقتصرة على الحمل وولادة الطفل وتربيته، بل أصبحت تحدياً حقيقياً في ظل الحرب والنزوح والفقر.

تتلقى النساء العديد من النصائح عند الإقبال على الأمومة، منها ما يتعلق بصحتهن ومنها بما يخص سلامة الجنين، إلا أن الكثير من هذه الإرشادات يبقى نظرياً عند العجز عن تطبيقه بسبب الظروف النفسية والمعيشية والاقتصادية والصحية.

الرضاعة الطبيعية بين الواقع والأزمة

ومن الإرشادات التي بات من الصعب تطبيقها، أو لم تعد خياراً متاحاً، الرضاعة الطبيعية، إذ تراجعت معدلاتها في سوريا خلال الفترات الأخيرة، مما جعل الأطفال معرضين لخطر الإصابة بسوء التغذية، وفق تقارير أممية حديثة.

وصار الأطفال بحاجة إلى الحليب الصناعي المتوفر في آلاف الصيدليات، لكن ثمنه لا يتناسب مع قدرات العائلات، خاصة تلك التي تعاني فقراً مدقعاً، ليضاف عبء جديد إلى قائمة الاحتياجات الأساسية.

60% من الأطفال محرومون من فوائد الرضاعة الطبيعية

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من خلال تقرير صدر بمناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي، في 3 آب/أغسطس 2025، إلى أن 60% من الأطفال في سوريا لا يحصلون على الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية.

وأضافت، أن أربعة من كل عشرة أطفال في سوريا يرضعون طبيعياً في الأشهر الستة الأولى، بينما نسبة الأطفال الذين يتابعون الرضاعة حتى عمر السنتين لا تتجاوز 35%.

وأكدت "يونيسف" أن سوء التغذية أصبح يشكل تهديداً بالغ الخطورة على الأطفال السوريين، حيث يعاني طفل من كل أربعة دون سن الخامسة من قصر القامة بسبب سوء التغذية المزمن، بينما يعاني 5.8% من الأطفال من الهزال الشديد، ما يعرّض حياتهم لخطر مباشر.

شهادات من أرض الواقع

تقول جنان العمر، مواطنة من ريف حماة الشمالي: "تزوجت وأنجبت أطفالي الثلاثة خلال سنوات النزوح. عانيت من الفقر، فلم أكن أتغذى جيداً خلال الحمل وحتى بعد الولادة، ولم يكن حليبي كافياً لتغذية الوليد، فاضطررت إلى استخدام الحليب الصناعي، لنواجه نفقات أخرى، ونضطر لاستدانة المال من الآخرين".

وتروي أحلام الحسين، سيدة نازحة من ريف إدلب الجنوبي، "حصلت معي العديد من القصص امأساوية مؤخراً، توفي والدي بسبب القصف، وسافرت أمي إلى تركيا، وبقيت وحيدة مع زوجي، عندما أنجبت طفلتي رؤى لم تكن تشبع من حليبي، وأخبرني الطبيب أنها بحاجة لحليب صناعي".

تتابع: "كنت أمضي وقتي بالتنقل بين الصيدليات عساني أجد عبوة حليب رخيصة تتناسب مع النقود المتوفرة معي، إلا أنها جميعها غالية الثمن، مما جلعني أشتري في أسبوع وأمتنع عن الشراء في أسبوع آخر، وكلما بكت ابنتي من الجوع، كنت أشعر بالأسى عليها، وبتأنيب الضمير لأنني ولدتها ضمن هذه الظروف".

يؤكد مراقبون أن هذه المشكلة تحتاج إلى تعزيز الدعم الغذائي للأمهات والأطفال من قبل المنظمات الإنسانية عبر توفير الحليب الصناعي المدعوم، وإنشاء مراكز صحية تقدم خدمات مجانية، وتوزيع طرود غذائية ومكملات، إلى جانب تشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال حملات توعية.

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

القراءة والمطالعة من أسمى الهوايات وأجملها، فهي تفتح لصاحبها أبواب المعرفة، وتوسّع آفاقه الفكرية، وتمكّنه من مواكبة كل جديد في ميادين العلم والحياة. كما تمنحه مهارات ومعارف تساعده في مسيرته الدراسية والعملية والمهنية، ليحصد آثارها الإيجابية في المستقبل بصورة مميزة وجميلة.

دور الأهالي في غرس حب القراءة في نفوس أولادهم

ويؤكد الأخصائيون التربويون أن للأهالي دوراً كبيراً في غرس حب القراءة في نفوس أبنائهم منذ السنوات الأولى، وذلك من خلال تشجيعهم المستمر، والحديث معهم عن فوائد المعرفة وأثرها، وتوفير الكتب المناسبة لأعمارهم بشكلٍ تدريجي، حتى يعتاد الأطفال على المطالعة ويحبّوها ويتعلقوا بها مع مرور الوقت.

أساليب تربوية لتعزيز عادة القراءة منذ الصغر

يؤكد الخبراء أن الأطفال يميلون إلى تقليد والديهم، فإذا شاهدوا الوالدين يقرؤون الكتب أمامهم، فسيتشجعون للقيام بذات الأمر. كما ينصحون الأهالي بتخصيص وقت يومي للقراءة، وزيادته بشكل تدريجي، واختيار الكتب التي تتناسب مع عمر الطفل ووعيه وفهمه، وشرح التفاصيل أو المفردات التي قد لا يفهمها.

ومن الطرق الأخرى المهمة، اصطحاب الأب طفله إلى المكتبات أو المتاجر ليختار الكتب بنفسه، مما يزيد حماسه للمطالعة. كما يمكن تقديم المكافآت البسيطة، وقول كلمات التشجيع لتعزيز عادة القراءة بشكل إيجابي، إلى جانب دمج الاطلاع بالأنشطة اليومية كي يعتاد عليها الطفل.

كيف يؤثر عدم القراءة على مهارات الطفل وفرصه المستقبلية؟

ويشير الأخصائيون إلى أن عدم قيام الطفل بالمطالعة يترك آثاراً سلبية على مستقبله، إذ قد يعاني فيما بعد من ضعف في مهارات التواصل والتعبير، وصعوبة في إيصال أفكاره في الدراسة والعمل، كما قد يجد تحديات في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، لأن عقله لم يعتد على البحث والتعلم المستمر.

وإضافة إلى ذلك، قد تكون فرصه الوظيفية محدودة مقارنة بأشخاص يمتلكون ثقافة واسعة، وقد يعاني أيضاً من ضعف في الثقة بالنفس عند مواجهة مواقف تحتاج إلى معرفة أو نقاش، ويصبح أكثر عرضة للتأثر بالأفكار الخاطئة أو الإشاعات بسبب نقص الخلفية المعرفية التي تساعده على التمييز والحكم السليم.

خلاصة القول، إن المطالعة تُعدّ أمراً بالغ الأهمية، فهي تُسهم في تنمية مهارات الطفل وتوسيع معارفه. ومن هنا يأتي دور الأهل في تشجيع أبنائهم عليها، ومساندتهم في اختيار الكتب المناسبة لمرحلتهم العمرية، لضمان تكوين جيل واعٍ يمتلك المعرفة والقدرة على النجاح في المستقبل.

١٤ أكتوبر ٢٠٢٥

١٤ أكتوبر ٢٠٢٥

حان موسم قِطاف الزيتون في سوريا، وبدأت العائلات تجمع ثماره بسعادة، متمنية أن تُحظى بموسم خير يمدّها بالأرباح والمؤونة. وبينما تفضّل بعض الأسر القطف بأنفسها دون الاستعانة بأحد، يلجأ آخرون، ولا سيما أصحاب الأراضي الواسعة، إلى تشغيل عمّال وعاملات لمساعدتهم في جني المحصول.

عاملات موسم الزيتون

يشكّل موسم قِطاف الزيتون فرصة عمل جيدة، خصوصاً للسيدات اللواتي لا يمتلكن فرصاً ثابتة أو شهادات تؤهلهنّ لوظائف أفضل. فيعملن بالقطاف مقابل أجر يومي يُتفق عليه مع أصحاب الأراضي، ويبدأن يومهن منذ الصباح الباكر ويواصلن العمل حتى العصر أو المغرب، وفقاً للاتفاق مع رب العمل.

تروي أم محمود، وهي سيدة خمسينية من ريف إدلب: "أعمل أنا وبناتي بقِطاف الزيتون في كل موسم تقريباً، ونستفيد من أجرتنا اليومية. وأحياناً يمنحنا أصحاب الأراضي كمية من الزيت أو الزيتون إضافةً إلى الأجر، وهذا يساعدنا كثيراً، خاصة أنني أعمل لأساعد زوجي في مصروف البيت".

صعوبة الوضع المعيشي

بحسب نساء يعملن في هذا المجال، فإن أغلبهنّ يرجعن سبب عملهن في قِطاف الزيتون، رغم ساعات العمل الطويلة والأجور الزهيدة مقارنةً بالجهد المبذول، إلى الفقر المدقع وغياب فرص العمل البديلة والحاجة الماسّة إلى المال.

تعب جسدي وضغط نفسي

تؤكد العاملات أنهن يعانين من مشقة جسدية بسبب ساعات العمل الطويلة، وما يرافقها من آلام في الظهر والرقبة والكتفين. كما تقلّ فرص حصولهن على استراحة خلال اليوم، خاصة أنهن يعدن بعد انتهاء القطاف إلى واجبات المنزل والأسرة، ما يفاقم شعورهن بالإرهاق الجسدي والنفسي.

مخاطر صحية

ولا تتوقف التداعيات التي تتعرض لها النساء خلال عملية قطاف الزيتون عند حدود التعب الجسدي والضغط النفسي، فهن معرضات أيضاً للدغات الحشرات أو الخدوش الناتجة عن الأشجار، إضافةً إلى خطر السقوط منها وما قد يسببه من كسور أو رضوض.

وتُظهر شهادات ميدانية أن العديد من العاملات تعاني من مشاكل في المفاصل والعضلات نتيجة تكرار العمل السنوي، خصوصاً اللواتي يقضين فترات طويلة ويقمن بمهام شاقة في الأراضي الزراعية.

غياب التعويض في حال التعرض لإصابة

علاوة على ذلك، تعاني العاملات في المهن الزراعية من غياب التأمين الصحي والدعم الطبي المباشر عند تعرضهن للإصابات، سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة. فهذه الأعمال تُصنّف ضمن نطاق العمل الخاص، ما يحرمهن من أي تعويض.

العاملات بحاجة للدعم الإنساني

تؤكد ناشطات حقوقيات في سوريا أن العاملات المياومات بحاجة إلى دعم من المنظمات لتوفير تدريبات مهنية وفرص عمل بديلة تضمن لهن أجوراً أفضل وتحفظ حقوقهن، فالكثير منهن يقبلن الأعمال الشاقة بالرغم من أجورها الزهيدة وساعاتها الطويلة نتيجة الظروف المعيشية القاسية.

ختاماً، تجد كثير من السيدات اللواتي يعانين من ظروف اقتصادية قاسية في موسم الزيتون فرصة لجمع المال وتأمين مؤونة أسرهن، إلا أنهن في المقابل يعرّضن أنفسهن لمخاطر جسدية متكررة في ظل غياب التعويضات عند التعرض لإصابة، ما يبرز الحاجة إلى مبادرات توفر لهن عملاً أكثر أماناً واستقراراً.

٩ أكتوبر ٢٠٢٥

٩ أكتوبر ٢٠٢٥

تروي قصة "أم محمد"، السيدة السورية المنحدرة من دير الزور، جانباً مؤلماً من معاناة آلاف السوريات اللواتي فقدن أزواجهن خلال سنوات الحرب، ووجدن أنفسهن وحيدات يواجهن أعباء الحياة وقسوتها، فالحرب خطفت منها زوجها وبدّلت حياتها بالكامل، لتصبح الغصة والحزن جزءاً من يومها، لا يفارقها أينما ذهبت.

منذ أن اقتحمت قوات النظام البائد منزلها واعتقلت زوجها، لم تره أم محمد مجدداً، حتى تعرّفت عليه لاحقاً في مقطع مصوّر يوثّق "مجزرة التضامن"، ظهر فيه الضابط أمجد يوسف وهو يُعدم المدنيين بدمٍ بارد. تقول إنها لم تستطع نسيان ملامح زوجها في الفيديو، ولا لحظة سقوطه بين الضحايا.

كانت أم محمد حاملاً في شهرها الثامن عندما اعتُقل زوجها. وبعد ولادة ابنها محمد، حاول المحيطون بها إخفاء الحقيقة عنه، لكن الصبي اكتشف بنفسه المشهد القاسي حين شاهد المقطع المصوّر المنتشر على مواقع التواصل، فعرف أن والده كان بين الذين أُعدموا، ودخل بعدها في صدمة شديدة استدعت نقله إلى المستشفى.

منذ ذلك الوقت، تحرص أم محمد على زيارة مكان المجزرة باستمرار، المكان الذي دُفن فيه زوجها بين الضحايا. تجلس هناك مع ابنها وتقول له بهدوء: "هنا دُفن والدك"، محاولة أن تزرع في قلبه شيئاً من الصبر على الفقد.

تعيش أم محمد اليوم في مبنى مهجور لا تتوافر فيه أبسط مقومات الحياة؛ بلا كهرباء ولا ماء، تحت وطأة فقر مدقع وضيق حال. تروي أنها في بعض الليالي تفكر بأنها لم تعد قادرة على الاحتمال، وأنها كانت على وشك إحراق نفسها وابنها من شدة اليأس، قبل أن تعود لتتشبث بالأمل. كل ما تتمناه اليوم هو أن تُستخرج جثث الضحايا من الحفرة الجماعية، وتُعاد دفنها في قبور تحمل أسماء أصحابها، لتجد مكاناً واضحاً تزور فيه زوجها وتترحّم عليه.

مجزرة حي التضامن، التي وقعت في نيسان/أبريل 2013، تُعد من أبشع الجرائم الموثقة في سوريا. إذ نفذت عناصر من شعبة المخابرات العسكرية (الفرع 227) عملية إعدام جماعي بحق ما لا يقل عن 41 مدنياً من سكان الحي، رمياً بالرصاص، قبل أن تُلقى جثثهم في حفرة ويُشعل فيها النار.

وفي عام 2022، ظهرت لقطات مصوّرة مسرّبة توثّق الجريمة بالكامل، ما أحدث صدمة واسعة وأعاد تسليط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ سوريا الحديث، وأثار مطالبات حقوقية ودولية بمحاسبة المسؤولين عنها.

قصة أم محمد ليست سوى نموذج واحد من حكايات لا تنتهي لنساء فقدن أزواجهن في الحرب، وما زلن ينتظرن العدالة، بين ذاكرة الفقد وضيق العيش وأملٍ لا ينطفئ في أن تُفتح القبور وتُقال الحقيقة.

٦ أكتوبر ٢٠٢٥

٦ أكتوبر ٢٠٢٥

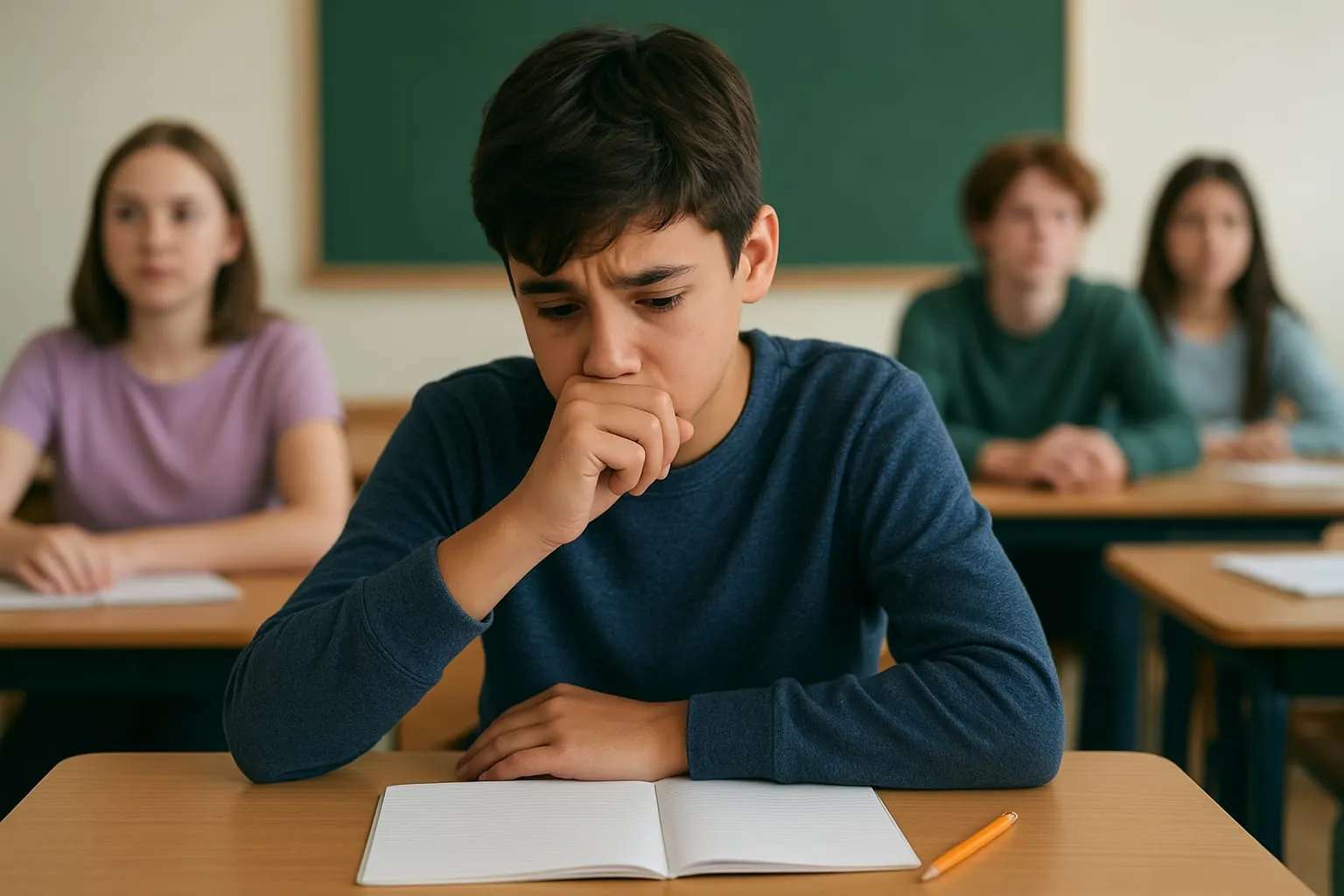

في كل صف دراسي، يلاحظ المعلم وجود طلاب يتمتعون بالذكاء والقدرة على الفهم، لكنهم يفضلون الصمت على المشاركة أو طرح الأسئلة. هؤلاء ليسوا أقل قدرة من زملائهم، بل يعانون من الخجل الذي يحول بينهم وبين التفاعل الطبيعي في البيئة الصفية، ما يؤدي إلى تراجع أدائهم الدراسي وتقييد إمكاناتهم.

أسباب نفسية وأسرية

تختلف أسباب الخجل من طالب لآخر، فبعضهم يمتلك طبيعة شخصية خجولة منذ الصغر، بينما يتأثر آخرون بأسلوب التربية داخل الأسرة. فالأهل الذين يعتمدون أسلوب القسوة أو النقد المستمر، أو يكثرون من المقارنات بين أبنائهم والآخرين، يزرعون في الطفل شعوراً بالدونية وفقدان الثقة بالنفس، فينشأ متردداً خائفاً من ارتكاب الأخطاء أمام الآخرين.

تجارب محرجة وتعامل مدرسي غير داعم

وفي حالات أخرى، يكون الخجل ناتجاً عن تجارب محرجة سابقة داخل الصف، مثل تعرّض الطالب للسخرية بعد إجابة خاطئة أو طرح سؤال بسيط، ما يجعله يختار الصمت تجنباً للإحراج. كما أن بعض الطلاب يعانون من مشاكل في النطق أو بطء الكلام أو التأتأة، مما يزيد من قلقهم وخوفهم من التنمر.

ويؤكد مربّون أن البيئة المدرسية تلعب دوراً حاسماً، فحين يكون المعلم قاسياً في ملاحظاته أو يستخدم أسلوب التهكم والانتقاد، يتراجع الطلاب الخجولون أكثر، ويغيب تفاعلهم كلياً عن المشهد الدراسي.

انعكاسات سلبية على الأسرة والمعلم

تنعكس مشكلة الخجل سلباً ليس فقط على الطالب، بل أيضاً على أسرته التي تشعر بالقلق تجاه مستقبله الأكاديمي والاجتماعي، وعلى المعلم الذي يجد صعوبة في تقييم مستواه الحقيقي. كما يحدّ خجل بعض الطلاب من فعالية الحصة الدراسية ويجعل تشجيعهم على المشاركة تحدياً دائماً.

كيف يمكن مساعدة الطالب الخجول؟

يرى خبراء التعليم أن المعلم هو المفتاح الأول لتجاوز هذه العقبة، من خلال خلق بيئة صفية آمنة خالية من السخرية، وتشجيع الطلاب تدريجياً على التحدث والمشاركة. يمكن البدء بتكليف الطالب الخجول بمهام بسيطة، كقراءة فقرة قصيرة أو كتابة ملاحظة على اللوح، مع الحرص على الثناء على كل خطوة إيجابية يقوم بها.

كما يشدد التربويون على أهمية الدور الأسري في دعم الطالب، عبر تعزيز ثقته بنفسه داخل المنزل، وتشجيعه على الحوار والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والجماعية التي تساعده على التفاعل بثقة. وينصح الأخصائيون بتجنّب النقد أو المقارنة مع الآخرين، والتركيز على نقاط القوة الصغيرة التي يحققها الطفل، لأنها تُعدّ قاعدة لبناء تقديره الذاتي.

يبقى الخجل في الصف مشكلة تربوية تحتاج إلى تعاون حقيقي بين الأسرة والمدرسة. فحين يجد الطالب تفهماً وتشجيعاً من معلمه ودعماً من أسرته، يبدأ تدريجياً في تجاوز مخاوفه والانخراط في العملية التعليمية بثقة، ليصبح فاعلاً في صفه ومؤمناً بقدراته مثل أي طالب آخر.

٤ أكتوبر ٢٠٢٥

٤ أكتوبر ٢٠٢٥

يواصل السوريون المغتربون عن بلادهم العودة إلى سوريا بعد سنوات طويلة من الهجرة. فقد اضطر الكثيرون لمغادرة وطنهم بسبب الحرب وما شهدوه من قصف واعتقالات وتدمير للمنازل والممتلكات على يد نظام الأسد، مما أجبرهم على البحث عن ملاذ آمن خارج البلاد.

عودة ترافقها غصة

وتختلف مشاعر العائدين إلى ديارهم؛ فبعضهم يشعر بسعادة غامرة، خاصة أن هذه اللحظة كانت منتظرة لآلاف السوريين الذين حلموا بالعودة إلى وطنهم. بينما يشعر آخرون بالحزن وغصة في القلب، إذ توجد أشياء لا يمكنهم إعادتها معهم، مثل قبور الأحبة، والأصدقاء الذين تعرفوا عليهم في بلد اللجوء، وغيرها.

أم تودع قبور أولادها

وفي هذا السياق، تبرز قصة سيدة سورية انتشر لها مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تودع أبناءها الثلاثة الذين توفوا بسبب الزلزال عام 2023.

جلست بجانب قبورهم، تنادي بأسمائهم—مؤمن، ماريا، وحمودة—وهي تعبر عن حرقة قلبها وحزنها العميق لفراقهم. وأخبرت أبناءها بأنها ستعود إلى سوريا، لكنها حزينة لأنها ستتركهم خلفها. وقد كان المقطع مؤثراً جداً، غنياً بالدموع وبالحسرة، ومليئاً بمشاعر الحزن العميق التي شعر بها كل من شاهدوه.

الكثير من السوريين يحملون نفس المعاناة

تفاعل المتابعون على منصات التواصل الاجتماعي مع الفيديو مؤكدين أنه يحمل كمية هائلة من الألم التي تعيشها العديد من الأمهات السورية. وأشاروا إلى أن المشهد موجع للقلب ومبكٍ، مشيرين إلى أن الكثير من السوريين يعيشون معاناة مشابهة.

وذلك ينطبق على أولئك الذين قضى أحد أقاربهم أو أبنائهم أو أحد أفراد عائلتهم أثناء وجودهم في بلاد المهجر، وتم دفنهم هناك، ثم اضطر أفراد العائلة للعودة إلى سوريا ليواجهوا نفس الحزن والفقد، الذي عاشته تلك السيدة.

ختاماً، تُظهر قصة وداع هذه المرأة لقبور أبنائها حجم الألم الذي يعانيه السوريون العائدون، وتبرز أن العودة إلى الوطن ليست سهلة دائماً، فهي مليئة بالحزن والحنين إلى من فُقدوا وإلى الأيام والذكريات التي تركوها خلفهم.

٢٥ يوليو ٢٠٢٥

٢٥ يوليو ٢٠٢٥

لا يزال شبح المقابر الجماعية يلاحق السوريين بعد سقوط النظام البائد الذي ابتكر فكرتها ونفذها خلال حرب استمرت 14 عاماً. فأخفى من خلالها آلاف الجثث عن ذويها، متستراً على جرائمه، وممارساً انتقامه من معارضيه حتى بعد مماتهم. ليترك عوائلهم في انتظار قاتل، لا تعرف مصائر أبنائها المفقودين، فتعيش على ألم الفقدان والغموض.

بعد تحرير عدة مناطق في سوريا، كشف النقاب عن مقابر جماعية في إدلب وحمص وحماة ودير الزور وغيرها من المناطق التي شهدت صراعات دامية. ورغم سقوط نظام آل الأسد، لم تتعافَ سوريا من هذا الجرح العميق. مع أحداث السويداء، عاد كابوس المقابر الجماعية ليتصدر المشهد، مفتتحاً جرحاً غائراً في القلوب يصعب اندماله.

شهدت مدينة السويداء، جنوب سوريا، اشتباكات مسلحة أودت بحياة العشرات، حيث تراكمت الجثث في المشفى الوطني وسط ظروف كارثية. ووفقاً لمصادر محلية، دُفنت هذه الجثث في مقابر جماعية دون توثيق، مما أثار غضباً عارماً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الواقع. وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الطريقة في الدفن تعيق العدالة بإخفاء معالم الجرائم، مفاقمةً جرح السوريين الغائر.

على الصعيد الإنساني، تتكرر مأساة المقابر الجماعية التي عانى منها السوريون في ظل النظام البائد. خلال الأحداث الأخيرة في السويداء، فُقد عشرات الشباب من قوات الأمن العام والمدنيين، وبقيت عوائلهم حتى الآن في غياب تام للمعلومات عن مصيرهم.

ودفن الموتى في مقابر جماعية، خاصة دون توثيق أو إشراك العائلات، كما حدث في السويداء، يترك آثاراً نفسية واجتماعية مدمرة على أهالي الضحايا وذويهم. أبرزها:

عدم معرفة مصير الأحباء (حياة أو موت)، يجعلهم يعيشون على قيد الانتظار القاتل ما بين الأمل واليأس، هذا الغموض يؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق المزمن، الاكتئاب، أو اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

إضافة إلى ما سبق، حُرمت العائلات في السويداء من دفن أبنائها وفق العادات والتقاليد، ومن إقامة جنازات تليق بهم أو وداعهم الأخير. هذا الحرمان يُعد انتهاكاً للقيم الاجتماعية والثقافية، مما يعمق شعورهم بالظلم. كما لم يتسنَ للأهالي دفن أحبائهم في قبور خاصة يمكن زيارتها.

كما ينعكس الأثر السلبي على العائلات، التي قد تنشغل بالبحث عن مصير المفقود، مما يؤدي إلى إهمال الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع المتردية في سوريا، وذلك ما حصل مع عشرات الأسر خلال الحرب المندلعة في البلاد.

خصصت وزارة الداخلية السورية حسابات على واتساب وتليغرام للإبلاغ عن المفقودين خلال أحداث السويداء في يوليو 2025، داعيةً الأهالي إلى تقديم تفاصيل دقيقة عن المفقودين، تشمل الصورة الشخصية، بيانات الهوية، وآخر مكان تواجدوا فيه. ومع ذلك، أعرب العديد من الأهالي عن قلقهم من إطالة عملية البحث أو عدم التوصل إلى نتائج، كما حدث في مآسي سابقة.

يقترح ناشطون وحقوقيون إجراء فحوصات الحمض النووي لتوثيق الجثث وإعادة دفنها في قبور فردية، لتمكين العائلات من وداع أحبائهم وإتمام طقوس الحداد. كما يدعون إلى تقديم دعم نفسي للعائلات من خلال منظمات محلية ودولية لتخفيف آثار الخسارة الغامضة. وفي ظل تكرار مأساة المقابر الجماعية في السويداء، يبقى الأمل معلقاً على تحقيقات دولية شفافة تكشف مصير المفقودين، وتضمن العدالة للضحايا.