٨ أغسطس ٢٠١٨

٨ أغسطس ٢٠١٨

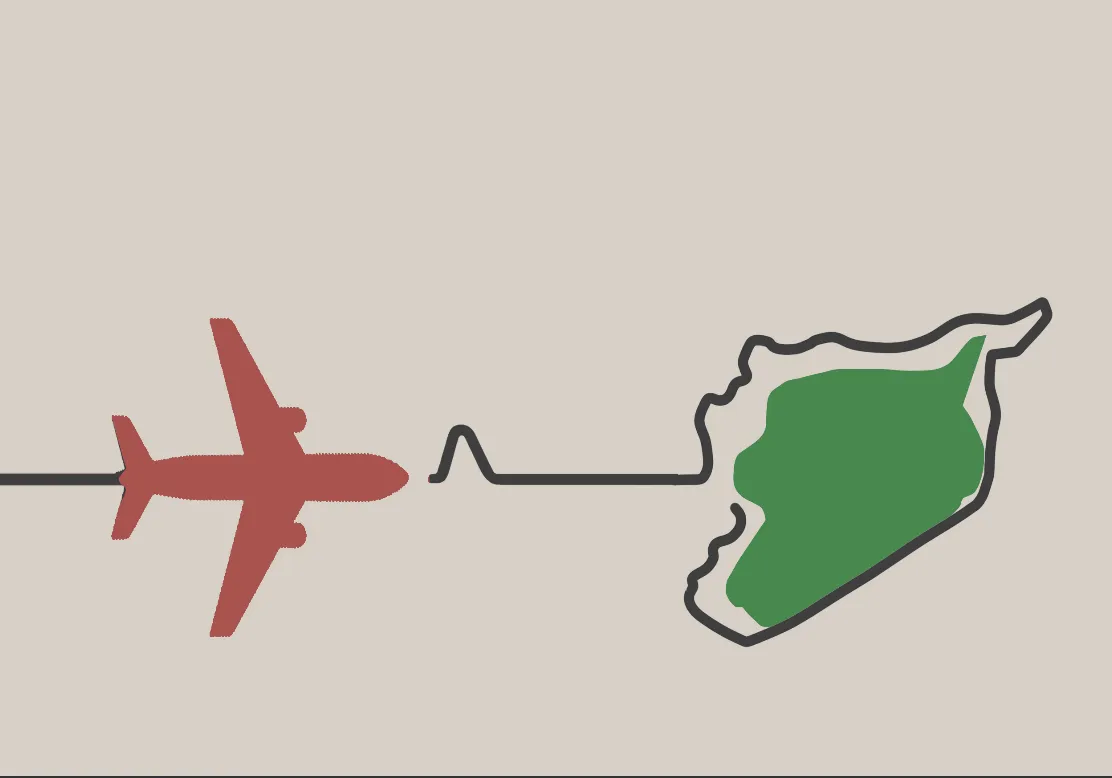

لم يعد الحوار الأميركي ـ الإيراني محظوراً. في الواقع، لم يكن كذلك إطلاقاً. تحالف الثمانينيات أو "إيران كونترا" بين إيران والولايات المتحدة ضد العراق مؤرّخ تاريخياً، وتصادمهما في أحيان كثيرة لم يؤدِّ لا إلى إسقاط النظام الإيراني، ولا إلى إطاحة "الاستكبار الأميركي". لكن الأميركيين دائماً ما كانوا متقدّمين بخطوة على الإيرانيين، وحالياً باتوا يتقدّمون بخطوات في سياق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. لم تعد إيران في موقع قوي، وحتى أنها باتت أضعف من ذي قبل. في سورية، تراجعت إلى مسافة 85 كيلومتراً عن الحدود السورية مع فلسطين المحتلة. في اليمن، تصارع للحفاظ، عبر حلفائها الحوثيين، على منطقة الحديدة. في العراق، لم تفز بما كانت تظن أنها ستفوز به في الانتخابات العراقية، كما أن تظاهرات الجنوب أثّرت سلباً عليها.

قبلت إيران الحوار مع الأميركيين، فموقف المساعد الأول للشؤون الدولية لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، واضحٌ في هذا الصدد، إذ ذكر في تغريدة على "تويتر" أن "التفاوض مع الولايات المتحدة لم يكن محرّماً أو محظوراً أبداً"، معتبراً أن "المشكلة ليست بالحوار، وإنما بالسلوك العدائي، وبانتهاك التعهدات، وبالجرائم المرتكبة". كما أن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، علي نجفي خوشرودي، اعتبر أنه "إذا كانت المفاوضات ضمن إطار يحفظ العزّة والمصلحة والحكمة، التي يؤكد عليها المرشد الأعلى (علي خامنئي)، وإذا ما قدّمت واشنطن اعتذاراً، ووضعت سياساتها العدائية جانباً، وعادت إلى الاتفاق النووي، والتزمت ببنوده، فمن الممكن القبول بالحوار".

تريد إيران الحوار، حتى أنها مرّرت رسالة سورية في هذا السياق، فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، يوم السبت، أنّ "وجود المستشارين الإيرانيين في سورية يأتي بناءً على طلب من حكومة دمشق، وسيبقون هناك ما دامت هذه الحكومة تريد ذلك"، قائلاً إنه "حين تشعر طهران بأن الوضع في سورية وصل إلى استقرار نسبي، وأن الحرب على الإرهاب انتهت، وأن الإنجازات تحققت، فمن الممكن حينها تقليص الوجود في سورية، أو الخروج منها". وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء خاص أجراه قاسمي مع موقع "بانا" الإيراني. وأضاف "أن تدخل إيران في سورية لم يأت بناءً على طلب دولةٍ أخرى، فلن نتركها وفقاً لمطلب دولة ثانية"، في إشارة منه إلى التطوّرات الأخيرة المتعلقة بالحديث الروسي الإسرائيلي عن الوجود الإيراني في الجنوب السوري.

وبالإضافة إلى قرار الحوثيين وقف العمليات العسكرية في منطقة الحديدة أخيراً، فإن الإيرانيين أرادوا إظهار قبولهم بالحوار مع الأميركيين، على وقع تظاهراتٍ اجتماعيةٍ في طهران، ومشهد وأصفهان، في ظلّ التدهور الاقتصادي غير المسبوق، والتراجع المقلق للعملة المحلية، مع بدء حزمة العقوبات الأميركية الجديدة اليوم الاثنين. تخشى إيران من أن التأخر في الحوار سيجعلها في موقعٍ أضعف تجاه الأميركيين، والتعويل على أوروبا والصين وروسيا لإنجاد اقتصادهم، والوقوف بوجه الأميركي أمر غير مطروح. الجميع تقريباً، لا يريد إيران قوية. يريدها دولة أخرى وغير قطبية، على الرغم من موقعها الجيوبوليتيكي على طريق الحرير. لا أحد يرغب في رؤية مجموعة من الجنود المؤمنين بشعار "الموت لأميركا" يحكمون ضمن عالم متعدّد الأقطاب. كانت كوريا الشمالية عقبة وانتهى الأمر. ولن يختلف مصير إيران عن مصير كوريا الشمالية.

أمام إيران عملياً ثلاثة أشهر لبدء الحوار مع الأميركي، قبل فرض العقوبات الجديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، والمرتبطة بالنفط، وهو ما سيؤلم الاقتصاد الإيراني كثيراً. لا يريد الأميركيون إسقاط النظام. هم واضحون في هذا الصدد. لا أحد يرغب في رؤية جحافل من اللاجئين الإيرانيين إلى تركيا وأوروبا، لكن الأميركي لن يرغب بأقلّ من أن تكون إيران جزءاً من حيّزه الجغرافي الواسع، وتطلع إلى وسط آسيا، لا عدواً له.

٨ أغسطس ٢٠١٨

٨ أغسطس ٢٠١٨

لم يخطر في بالي سوى بيت شعر بول سيلان هذا، عندما قرأت أخبار توزيع النظام السوري، بكل برود واستهتار ويقين عميق بالإفلات من العقاب، أسماء مئات، إن لم يكن آلاف الشبان الذين قضوا في سجونه على مدار سني الثورة: الموت سيد من ألمانيا عينُه زرقاء.

حضور الشعريِّ في حالةٍ كثيفة الألم كهذه حتمي على ما يبدو. فماذا يمكن أن يقال حيال هذه الميتات المجهولة، حيال كل هذه الأسماء التي كانت لها وجوه وسير حياة يومية معلومة، وصارت أرقاماً أو تبليغات رسمية؟

يتحدّثون عن آلاف الأسماء التي انقطع خبرها وصارت أثراً بعد عين! يتحدّثون عن مجزرة عملت في صمت مطبق، وراء القضبان، وجدران الإسمنت، وفي الأقبية العميقة، سنين عديدة.

كيف يمكن لخبرٍ كهذا أن يثير ما يظنّ النشطاء السوريون أن يثيره في فضاء العالم المشبع بالنفاق، المستسلم، بلا أدنى مقاومة، لإرادة "الأيدي الإلهية" التي ترتفع، كقضاءٍ لا رادَّ له، تحت قبة مجلس الأمن الدولي، لتحمي الجريمة باعتبارها حقاً سيادياً؟ ما لا نلاحظه، أو نفعل ونعجز عن حرف مساره، أن كثرة الموت تزري بالموت، وتجعله أقل، وأن التكرار لا يعني مزيداً من تركيز الحقائق. كلا. الأمر مقلوب. وهذا ما يعرفه المجرمون، فالمثل السائر يقول إن سرقتَ فاسرق جملاً. إن قتلت فكثِّر، لأن فعلتك، يستحيل، حينها، تعدادُها وحصرها، فالدم يتوزّع في جهاتٍ ومسارب، ولا يعود له مُطالب. من يطالب بدم مجزرة؟ من في وسعه تبيَن وجوه الراقدين في قبور جماعية، وردَّ حقوقهم الفردية؟

لكي يكون الموت موتاً، وقابلاً لرد فعل إنساني وقانوني، عليه أن يكون فردياً، ومتعيّناً. وهذا يعني تحويل أسماء القتلى إلى وجوه وقصص ملموسة. غير ذلك ليس للموت كلفة، وهذا ما يعرفه نظام عائلة الأسد، ومارسه ونجح فيه، وأفلت كل مرةٍ من دفع الثمن. يعرف هذا النظام أنه لكي لا يكون لفعلته حساب عليه أن يدفعها خارج المتوقع والمتعارف عليه، حتى لتصبح عمل كائنات قادمةٍ من الفضاء الخارجي، لا يمكن التكهن بأفعالها، لأن لا مرجع لها، في تجاربنا وأذهاننا، ولا قياس.

التقط بعض النشطاء السوريين بعداً غير معهودٍ في سياسة السجن والإخفاء والتعذيب وهدر الكرامة البشرية التي سنَّها نظام عائلة الأسد دستوراً مُعلناً له، فإذا كانت صور العقاب وأشكاله التي تطاول المعترضين على النظام (أيِّ نظام في العالم حتى عند وحشيات القرن العشرين الثلاث: النازية والفاشية والستالينية) تبقى، غالباً، في حيز وسائل الإخضاع والسيطرة. بيد أن نظام عائلة الأسد أحدث تحوّلاً فريداً على هذه "السياسة" لفهم ما لا يُفهم. فكيف يمكن فهم إرساله برقيات، رسائل، أو نصوص هاتفية لآلاف العائلات، تفيدها بموت أبنائها وأقاربها المباشرين في السجون: سكتات قلبية؟ لكن ليس تحت التعذيب؟!

لقد بيّنت الحرب في سورية أن نظام عائلة الأسد ليس سوى جهاز أمني كبير بمئة جسد ووجه. كادت الحرب تقتلع النظام من جذوره، وخرجت معظم مناطق سورية من سيطرته، وكادت البلاد تتفكّك أجزاء، لكنَّ شيئاً واحداً ظل يعمل في كفاءةٍ طول الوقت: جهازه الأمني. هذا هو سرّ النظام السوري (الأسدي بالأحرى) ولا شيء غيره. ولا ضرورة للتذكير أن "حلفاءه" الذين مكَّنوه من "البقاء" حتى الآن لم يرهق كاهلهم على هذا الصعيد، فهنا اختصاصه، وبهذا هو قادرٌ على تقديم خدمةٍ حتى لرجل "كي جي بي" في موسكو. عندما تنكشف "الدولة" عن لا شيء سوى جهاز أمني، فهذا يعني أننا كنّا دائماً حيال عصابة وفرق موت صنعت "دولة" من عظام معارضيها. يعود صوت بول سيلان الفردي، ما بعد المحرقة، ليطلّ على دخان المحرقة السورية، ويتقمّصني: الموت سيدٌ من دمشق، مُكمَّمٌ بقناع غاز، على صدره تشعُّ محاجر القتلى بأضواء الفسفور.

٧ أغسطس ٢٠١٨

٧ أغسطس ٢٠١٨

بدعوةٍ من النظام السوري في دمشق، عُقد أخيرًا اجتماع بين وفدٍ من "مجلس سوريا الديموقراطية" (الكردي) والحكومة السورية، كان هدفه، كما قالت المصادر الكردية، وضع الأُسس التي تمهد لحواراتٍ أوسع وأشمل، ولحل كل المشكلات العالقة، و"تسهيل دخول الجيش السوري إلى المناطق ذات الغالبية الكردية، وإعادة مؤسسات الدولة إليها في مقابل اعتراف الدستور المقبل بالمكون الكردي.. ومنحه حقوقه الثقافية"، كما قالت أجواء دمشق.

في المحصلة، ها هو "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي هو امتداد لـ"قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) وحزب الاتحاد الديموقراطي، وكلها تنظيمات تنسق مع حزب العمال الكردستاني، الإرهابي كما تراه أنقرة، والذي استبعد عن أكثر من طاولة حوار ومؤتمر إقليمي ودولي، بطلب من تركيا، يجلس اليوم مع النظام، فكيف ستتصرف أنقرة، وما هي حصتها في كل هذه التطورات؟

مطالب النظام السوري واقتراحاته التي قدمها قبل أسبوع إلى الوفد الكردي الذي يمثل "قوات سورية الديمقراطية" المفاوض في دمشق تكاد تلتقي كلها عند حقيقة إمساكه بخيوط الملف السوري في الداخل والخارج، شاء بعضُهم أم رفض. تسليم شرق سورية وشمال شرقها إلى النظام، ورفع العلم السوري ليكون الرمز الوحيد، وإلغاء الاتفاقيات والتفاهمات الموجودة بين الأكراد والقوى الغربية بشكل تدريجي، وتخلي "حزب الاتحاد الديموقراطي" عن فكرة الجيش الحدودي ومشروع الفيدرالية في مقابل نقاش مسالة اللامركزية الإدارية في سورية، مبادئ وأسس قد يقبل بها أي سوري يبحث عن إخراج بلاده من المستنقع.

الرئيس المشارك الأسبق لحزب الاتحاد الوطني (الكردي) السوري، صالح مسلم، يقول إن قرار التوجه إلى دمشق خيار ذاتي، لا دخل لأحد فيه، لكن الجميع يعرف أن المفاوض الكردي هناك كان يستقوي بموسكو وطهران، ويستفيد من تراجع نفوذ تأثير العواصم الإقليمية والغربية، وتفكّك قوى المعارضة السورية وتشتتها، وانشغال أنقرة بملفي إدلب ومنبج وبأزمة التوتر التركي الأميركي أخيرا. لا بل هو كان يفاوض النظام نيابةً عن واشنطن، وفي إطار تفاهمات روسية أميركية تمت في قمة هلسنكي.

ما جمع النظام والسوريين الأكراد حول طاولة واحدة هو إبلاغ موسكو أنقرة أنها لن تطلق يدها في إدلب وتل رفعت من دون مقابل، وأن الثمن على الأقل سيكون مساعدتها في الوصول إلى ما تريده، لناحية عدم عرقلة مشروعها في المفاوضات المباشرة السورية - السورية، وحماية دور النظام في المرحلة الانتقالية السياسية والدستورية، ثم قبول الصيغة التي ستقترحها موسكو حول إشراك "قوات سورية الديمقراطية" في صناعة المشهد السياسي الجديد، ما دامت تصرّ على موقع هذه القوات ودورها في تحرير سورية من جماعات "داعش" الإرهابية، لكن ما ساهم في صناعة المشهد أيضا في دمشق هو الولايات المتحدة الأميركية التي قبلت الاكتفاء بشرط حماية مصالح الحليف المحلي الكردي في سورية، ومحاصرة النفوذ التركي والإيراني، في مقابل تعهدات قدمها بوتين لترامب في هلسنكي، قادت إلى ترك روسيا تتحرّك كما تشاء في الجغرافيا السورية؟

نجحت موسكو أيضا في إقناع الأتراك بقبول ما تقوله هي إنّ المرحلة الانتقالية لا بد أن تأخذ في الاعتبار وجود الأسد أمام الطاولة، من دون أية تحديدات زمنية، وأن ترى قوات سورية الديمقراطية أمام هذه الطاولة لاحقا جنبا إلى جنب، مع بقية فصائل المعارضة السورية، وكان الثمن، كما يبدو، تعهدا روسيا لتركيا بعدم قيام الدولة الكردية المستقلة على حدودها الجنوبية، في مقابل عدم عرقلة (أو رفض) أنقرة للحوار بين النظام والمجموعات الكردية.

هل يعتبر الموقف الإسرائيلي أخيرا، ضرورة الحوار مع النظام في جنوب سورية والمناطق الحدودية، وكذا تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن استعداده للاجتماع مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، من دون شروط مسبقة، لبحث سبل تحسين العلاقات، رسائل موجهة إلى أنقرة، قبل أن تكون موجهة إلى النظام أو إلى طهران نفسها حول انطلاق المرحلة الجديدة في ملف الأزمة السورية التي تأخذ المتغيرات السياسية والميدانية بالاعتبار؟

قد تتمسّك أنقرة في رفض التطبيع السياسي مع دمشق، لكنها قد تبدي ليونةً أكبر في قبول فتح خطوط الاتصال بين النظام والقوى الكردية، وربما لاحقا بين دمشق وقوى معتدلة في المعارضة السورية المقرّبة منها، إذا ما شعرت أن ما تريده في الملف السوري قد ينجح عبر هذا السيناريو.

وقد قال الرئيس المشارك لحركة المجتمع الديموقراطي، آلدار خليل، قبل أيام، "لا نرى أننا بعيدون عن أن نكون طرفاً أكثر تأثيراً في إدلب، من خلال دعمنا اجتثاث الإرهاب هناك، والمساهمة في الحد من الدور التركي، وإفشال مخططات أردوغان في إطالة أمد الحرب، وتحقيق أهدافه في عفرين". في المقابل، هناك ما ردّدته القيادات السياسية التركية مراتٍ حول أن أنقرة تريد تشكيل مناطق آمنة للسوريين، من أجل عودة مزيد من اللاجئين إلى بلادهم، عند الانتهاء من تطهير عفرين، والانتقال إلى المراحل الأخرى لخريطة طريق منبج، لكن أردوغان نفسه قال إن التطورات في سورية، سواء في منطقة تل رفعت أو منبج، "لا تسير حاليّا في الاتجاه المطلوب"، فهل هذا ما يدفع المجموعات الكردية للإعلان أنها جاهزة لتسليم المدن الواقعة تحت سيطرتها إلى دمشق، لسحب مبرّرات التدخل التركي في شمال سورية؟ المستفيد من ذلك كله سيكون مرة أخرى النظام في دمشق، وهو ما يعرفه أكثر من طرف، تتقدّمهم أنقرة.

وقد أعلنت تركيا أن أية عملية عسكرية ينفذها النظام في إدلب ستفسّرها أنها تتم بقرار روسي إيراني، لتهديد الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة تحت سقف تفاهمات أستانة، لكن "قوات سورية الديمقراطية" أعلنت استعدادها للتوقف عن المطالبة بالنظام الفيدرالي، والعودة إلى التركيز على النظام اللامركزي، وإشعال الضوء الأخضر أمام عملية عسكرية مشتركة، تجمع قوات النظام والوحدات الكردية في إدلب ضد مجموعات جبهة النصرة هناك. ألن يفسّر تركيّاً على أنه محاولة محاصرة للنفوذ والدور التركيين، يقف من خلفها أكثر من لاعب محلي وإقليمي؟

هل ما نشر في الإعلام التركي، قبل أيام، عن وجود مفاوضات تركية روسية بشأن تسليم مدينة حلب للأتراك، لتولي ملف إعادة إعمارها وتسهيل عودة مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى أراضيهم، ثم ربطه بمشروع تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق نفوذ، هو عملية رد تحيّة تركية على التقارب الأميركي الروسي والكردي السوري مع النظام، والغزل المتزايد بين تل أبيب وأطراف عديدة.

التقارب بين النظام وقيادات "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي يعني أن أميركا تريد في منبج كسب عامل الوقت في مفاوضاتها مع أنقرة لمعرفة مسار الأمور في المباحثات بين دمشق و"قوات سورية الديمقراطية"، ولتحدّد، على ضوء ذلك، موقفها في شرق الفرات، وشكل خريطة التفاهمات مع تركيا، لكنه يعني أيضا أن أنقرة ستعيد ترتيب أولوياتها هي الأخرى في مسائل موقفها من دمشق.

بقي أنه إذا ما شعرت واشنطن أن أنقرة تتصلب في مطالبها ومواقفها السورية، وأنها تريد أن تلعب الورقة الإيرانية ضدها، فهي ستذهب مباشرة إلى طهران للحوار معها، بدل منح تركيا مثل هذه الفرصة والورقة. هل ما أعلنه ترامب أخيرا عن استعداد بلاده للحوار المباشر مع طهران، وإطلاق عملية التصعيد مع أنقرة، مقدّمة لهذا التحول في الموقف الأميركي؟ وتدرك أنقرة التي أفشلت خطة حرس الحدود الأميركية في شمال سورية، وحاصرت واشنطن في منبج، وتقدمت ميدانيا في إدلب، يراد لها أن تدفع، عاجلا أم آجلا، ثمن ذلك. والتقارب بين النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" الذي شجعت الإدارة الأميركية عليه، ودخلت في عملية تفاهمات بشأنه مع موسكو، من دون أي تردد، هو جزء من الثمن الهادف إلى إضعاف تركيا وعزلها أكثر فأكثر في سورية.

٧ أغسطس ٢٠١٨

٧ أغسطس ٢٠١٨

ثمة تصاعد واضح في الحديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، ولعل الأبرز في هذا الجانب إطلاق موسكو الخطة الروسية لإعادة اللاجئين، والتي تزامنت مع أحاديث أردنية ولبنانية وتركية، صدرت عن رسميين وكتاب ومتابعين للقضية السورية، توافقوا على قول، إن قضية اللاجئين في البلدان الثلاثة، ينبغي أن توضع في مسار الحل. بل إن البلدان الثلاثة وأطرافاً أخرى، وضعت خططاً وتصورات للمضي في هذا الطريق بما يتناسب مع موقعها في الصراع السوري، وظروفها الداخلية / الخارجية، ورؤيتها لحل قضية اللاجئين السوريين فيها.

ولعل الأهم من الأقوال والتصريحات، ملاحظة أن عمليات إعادة مجموعات من اللاجئين، بدأت بشكل محدود، كما هو الحال في لبنان الذي سلم الملف لحزب الله، وأخرى، يمكن أن تبدأ على نطاق واسع من جانب تركيا، فيما يستعد الأردن لبدء عملية واسعة لإعادة المقيمين على أراضيه بعد استكماله حيثيات تتصل بعودة اللاجئين.

ويشكل اللاجئون في البلدان الثلاثة، القسم الأكبر من اللاجئين السوريين. ففي تركيا قارب عدد اللاجئين الأربعة ملايين، وفي الأردن ولبنان، يقترب العدد في كل منهما من مليون، ليصل المجموع في الثلاثة قرابة ستة ملايين نسمة، يشكلون غالبية اللاجئين السوريين في العالم، مما يعني أن مصيرهم سيحدد المسار العام في القضية.

وإذا كانت عودة اللاجئين، تشكل طموحاً وهدفاً لغالبية السوريين، وهي حق إنساني لا ينبغي التساهل فيه، فهي من جهة أخرى، تمثل مخرجاً من الظروف غير الإنسانية والمعاشية الصعبة، التي يعيشها أغلب اللاجئين، وخصوصاً في لبنان والأردن.

وتمثل القضية بالنسبة للبلدان الثلاثة، عملية مرتبطة بأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتصلة بأهدافها ومصالحها، وفي البلدان الثلاثة، يشكل اللاجئون نسبة ملموسة من السكان (لبنان نحو 1 من 7، والأردن نحو 1 من 10، وتركيا نحو 4 من 100)، ويعاني لبنان والأردن من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، يفرضها وجود اللاجئين، فيما تبدو تداعيات القضية في تركيا مختلفة، الأبرز فيها تداعيات سياسية، تتعلق بالصراع السياسي والثقافي حول القضية السورية في الداخل التركي، مما يجعل عودتهم إلى بلدهم أمراً مطروحاً، وإن بدرجات متفاوتة، لكن المتفق عليه في موقف البلدان الثلاثة رغبتهم في إنهاء الملف بصورة ما.

أما عودة اللاجئين بالنسبة لنظام الأسد، فإنها متصلة بإعادة هندسة الخريطة الديموغرافية من الناحيتين الأمنية والسياسية. فالنظام الذي طرد ملايين السوريين أو دفعهم للخروج من بلدهم تحت القتل والاعتقال، لا يمكن أن يكون حريصاً على عودتهم إلا بإخضاعهم وفق شروط وأبرزها العودة إلى حظيرة النظام، والقبول بفكرة استمراره والموافقة على سياساته، كما تبدت في السنوات الماضية خاصة في ظل غياب أي موقف دولي، يجبره على إعادتهم دون شروط.

وكما هو واضح، فإن القضية محاطة بتناقضات واختلافات، مما يجعلها خارج الملفات الساخنة في القضية السورية، دون أن يعني ذلك تجاوزها، وهذا سيعطي للنظام فرصة أكبر لتكريس فهمه وخطته في إعادة اللاجئين، أو القسم المحتمل عودته منهم، لا سيما في ظل هامشية موقف الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وضعف أو عدم مبالاة مواقف الدول الغربية بالموضوع.

وبخلاف الإطار السياسي الذي يفرضه النظام للتعامل مع عودة اللاجئين إلى سوريا، فإن الواقع الميداني / العملي، يضيف صعوبات أخرى لعودة اللاجئين. حيث أغلب المناطق التي ستتم العودة إليها مناطق مدمرة كلياً أو بشكل كبير، مما يعني عدم جاهزيتها لاستقبال العائدين لا في الإسكان ولا في البنى التحتية، كما أن معظم المناطق تسيطر عليها قوات معادية للاجئين ومعبأة ضدهم من القوات الإيرانية والميليشيات الطائفية بالإضافة إلى الشبيحة، مما سيعرض العائدين للقتل والاعتقال وللاضطهاد والابتزاز في الحد الأدنى.

إن عودة اللاجئين إلى سوريا، ليست قضية إنسانية وحقوقية فقط، بل هي قضية سياسية أيضاً مرتبطة بطبيعة الحل الذي ستؤول إليه القضية السورية، وخصوصاً فيما يتعلق بطبيعة النظام القائم وسياساته، الذي لا ينظر إلى العائدين بوصفهم أعداء أو خصوماً، وإنما مواطنون يعودون إلى بلدهم وبيوتهم وأرضهم، ويستحقون كل المساعدة والدعم، وكل كلام خارج هذا الإطار أو إجراءات، لن يؤدي إلى حل للقضية، بل سيجعلها أصعب ويزيد تعقيداتها على نحو ما تتضمنه الخطة الروسية ذات الطبيعة الدعاوية والانتقائية، أو تكليف حزب الله اللبناني بملف العائدين السوريين من لبنان بما يتناسب وموقفه منهم، وفي الحالتين، فإن الخطة الروسية، وما يقوم به حزب الله، يصبان في خدمة سياسة نظام الأسد وسياسة إعادة رسم الديموغرافية السورية من الناحيتين الأمنية والسياسية وفق مصالحه وسياساته.

٧ أغسطس ٢٠١٨

٧ أغسطس ٢٠١٨

يبحث الروس عن دعم مالي غربي وخليجي لإعادة الإعمار في سورية. ويقفزون ببحثهم عن الاشتراطات التي وضعها الغرب، لتقديم عونه المالي، وتتوقف على نوع الحل السياسي الذي تريد موسكو الوصول إليه، ويرجّح أن يكون بدون بشار الأسد، فإن لم يرحل في بدايته كان رحيله مسألةً من غير الجائز أن تتخطّى نهاية ولايته عام 2021.

هل يطلب الروس الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لأنهم توصلوا إلى تفاهم دولي مع أميركا بشأن الحل، ويريدون كسب الوقت، والبدء بإعادة إعمار البيوت التي دمّرتها طائراتهم على رؤوس ساكنيها، كي لا يرى العالم حجم الجريمة التي ارتكبوها ضد الآمنين، قبل أن ترحلهم عصابات الأسدية عنها؟ أم أنهم قرّروا إعادة الإعمار التزاما بسياساتهم التي انتهكت مسار الحل الذي أقرّته وثيقة جنيف، والقرارات الدولية للحل، وأخذت بمساراتٍ لم تقرّرها التوافقات الدولية أو منظمة الأمم المتحدة، ألغت "الهيئة الحاكمة الانتقالية" و"الانتقال الديمقراطي"، لأن تأسيس الأولى والشروع بالثاني يطيح الأسدية، أشخاصا ونظاما، وشنّت لإلغائهما أو تعطيلهما حربا تنتهك القانون الدولي والإنساني، من دون تفويضٍ من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، استخدمت فيها أسلحة فتاكة ممنوعة دوليا ضد ملايين الآمنين، بعد أن قامت بغزو من النمط الاستعماري لسورية، سوّغته بطلب مزعوم من رئيس مزعوم، فقد شرعيته بجميع معايير الوطنية والإنسانية، بما ارتكبه من جرائم جماعية ضد مصدر شرعية أي حاكم أو دولة: الشعب السوري الذي استحق الإبادة بيد موسكو، لأنه طالب بحريته، بعد استعباد سياسي دام قرابة ستة عقود.

هل ستتقيد روسيا برؤيتها لإخراج الشعوب من أوضاع تستوجب الثورات، بواسطة إصلاحات تقوم بها الحكومات؟ وأي حكومة هي التي ستقوم بالإصلاح، في حال صدق الروس، وكان هناك إصلاح؟ هل هي حكومة الذي قتل مليونا من السوريين، وشقّهم إلى معسكرين، وظيفة أحدهما إبادة الآخر؟ أم هي حكومة الانتقال الديمقراطي التي ألزمتها وثيقة جنيف بإصدار دستور يرسم ملامح دولته؟ أم هي أخيرا الحكومة التي ستنفذ التزامات الأسدية بوضع سورية تحت إشرافهم وإلحاقها بهم، وإن لم يكن الأسد على رأسها؟ إذا كان المعيار الذي سيعتمده الروس هو قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يحبونه، فإنهم سيرغمون على قبول حكومةٍ لا تتبع لاستعمارهم أو تخضع له، تنجز إصلاحا يطيح الأسدية نظاما وعصابات، لأنهم لن يحصلوا بدونها على تمويلٍ لإعادة الإعمار التي يستبعد أيضا أن تتم بإشرافهم، أو يكون لهم الإسهام الأكبر في تنفيذها. ماذا سيختار الكرملين لمواجهة ورطة خصمه فيها، ليس المعارضة السورية المتهالكة، بل هو واشنطن التي تقصر سياساتها الدولية، بعد انتخاب ترامب على سلب الدول الأخرى أموالها؟

هل ستسعى روسيا، هذه المرة أيضا، إلى تطبيق الخطة التي سارت عليها بعد عام 2012، وقامت على خلط الأوراق والأولويات، والتلاعب بقرارات المجتمع الدولي؟ وهل تمهد اليوم أيضا لتقديم إعادة الإعمار على الحل الذي يفترض أن يسبقها، استغلالا لرغبة السوريين السياسية في العودة إلى وطنهم، ولابتزاز العالم ماليا والتهرّب من مسؤوليات السلام، بعد أن تقيدت بنسبة مائة بالمائة بالتزامات الحرب.

تطرح موسكو قضايا ما بعد السلام كأنها قضايا روسية، ليست سورية، ولا تعني السوريين. في هذه الأثناء، يرجوها من تحتقره وتستخف به في كل لقاء يجمعه ب "قيصرها" أن يحتل جيشها سورية إلى فترة غير محدّدة، بما أن مصيره يتوقف على تفاهم دولي وكلمة منها، بعد أن ذبح نفسه باليد الآثمة التي ذبح بها شعبه.

٧ أغسطس ٢٠١٨

٧ أغسطس ٢٠١٨

ما الذي يجري في إيران؟ ما الذي يجري في العراق؟ ما الذي يجري في سوريا؟ ما انعكاس ذلك على لبنان حيث تضع بعض القوى المتمسّكة بحلف الأقلّيات، الذي لا يساعد إلّا في تهجير الأقلّيات، كل العراقيل الممكنة من أجل منع الرئيس سعد الحريري من تشكيل حكومة وفاقية؟

تستطيع مثل هذه الحكومة الوفاقية الاستفادة، في حال استوفت شروطا معيّنة، من المساعدات الدولية المخصصة للبلد والقيام بالحدّ الأدنى من الإصلاحات المطلوبة. لكنّ الواضح أن هناك في لبنان من يراهن على انتصار إيراني في سوريا والعراق، وحتّى في اليمن، في وقت صار مثل هذا الانتصار أقرب إلى وهم من أيّ شيء آخر.

كل ما يمكن قوله ردّا على هذه الأسئلة أن تجربة “الجمهورية الإسلامية” التي يحكمها “الوليّ الفقيه” دخلت مرحلة حرجة تشبه إلى حدّ كبير مرحلة ما بعد وصول ميخائيل غورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفياتي في العام 1985. ما أدّى إلى تفكّك الاتحاد السوفياتي في نهاية المطاف هو غياب القاعدة الاقتصادية التي يمكن أن تبنى عليها قوّة عسكرية وسياسية امبريالية ترجمتها على أرض الواقع الهيمنة على دول معيّنة في أنحاء مختلفة من العالم.

يمكن لهذه المرحلة الإيرانية أن تدوم طويلا. لكنّ الواضح أن الشعب الإيراني لا يمكنه العيش إلى ما لا نهاية في ظلّ أزمة اقتصادية ونظام في حال هروب مستمرة إلى الخارج.

ما الذي تفعله إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟ ليس لدى النظام الإيراني ما يقدّمه سوى نشر البؤس وإثارة الغرائز المذهبية. أدّى كلّ ما فعله النظام في سوريا، حيث استثمر عشرات مليارات الدولارات من أجل إنقاذ بشّار الأسد وبعث إليه بعشرات العناصر المسلّحة المنتمية إلى ميليشيات مذهبية، إلى مشاركة قوات روسية في عملية لا هدف لها سوى المحافظة على أمن إسرائيل على جبهة الجولان.

هناك للمرّة الأولى منذ أواخر العام 2011، وهو العام الذي اندلعت فيه الثورة الشعبية في سوريا، عودة للمراقبين الدوليين إلى خط وقف النار في الجولان. هناك دوريات للقوة الدولية في المنطقة العازلة. كلّ ما حصل هو عودة إلى اتفاق فكّ الاشتباك للعام 1974 الذي توصلت إليه إسرائيل مع سوريا بوساطة قام بها “العزيز” هنري كيسينجر. يا لها من مفارقة.

تتولى هذه الأيّام قوات من الشرطة العسكرية الروسية إعادة المراقبين الدوليين إلى مواقعهم التي كانوا فيها والتي اضطروا إلى مغادرتها بعد تعرّضهم لمضايقات ابتداء من أواخر العام 2011 ثمّ في 2012. ما لبثت قوة المراقبين الدوليين في الجولان أن جمّدت نشاطها في 2014.

تلعب روسيا في العام 2018 في الجولان الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في العام 1974. تنتقم روسيا أخيرا من استبعادها عن القرار الذي كان وراءه وقتذاك كيسينجر. الفارق أنّ اتفاق فك الاشتباك للعام 1974 كان يمكن أن يؤدي إلى اتفاقات أخرى تتوج بخروج إسرائيل من الجولان.

أمّا الاتفاق في شأن إحياء اتفاق 1974 فهو تمهيد للبحث عن الصيغة التي ستسمح لإسرائيل بضمّ الجولان نهائيا. يحدث ذلك على الرغم من أن البيان الصادر عن قمة هلسنكي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في السادس عشر من تمّوز – يوليو الماضي أشار إلى أن الهدف في النهاية هو الوصول إلى تطبيق القرار الرقم 338 الصادر عن مجلس الأمن بعد حرب 1973 والذي يدعو إلى تطبيق القرار 242 الذي في أساسه مبدأ الأرض في مقابل السلام.

تدفع سوريا حاليا ثمن رفض حافظ الأسد كل العروض التي قدّمت إليه وتفويته كلّ الفرص التي كان يمكن أن يستعيد من خلالها الأرض المحتلة في العام 1967. كان همّه الدائم المتاجرة بالجولان وليس إزالة الاحتلال. كان همّه الفعلي محصورا في كيفية وضع اليد على منظمة التحرير الفلسطينية وإغراقها في حرب لبنان وابتزاز العراق حيث كان البعث الآخر بقيادة أحمد حسن البكر ثمّ صدّام حسين لا يعرف كثيرا عن المناورات السياسية وكيفية التعاطي مع موازين القوى الإقليمية والدولية.

انتهت إيران في سوريا على بعد مئة كيلومتر من الجولان بعدما ربطت وجودها في دمشق بشخص بشّار الأسد المعجب أشدّ الإعجاب بـ”حزب الله” وتجربته وكلّ الخراب والدمار الذي ألحقه بلبنان، خصوصا بالمجتمع الشيعي الذي عمل الحزب بنجاح على تغيير طبيعته.

لا خبز لإيران في سوريا التي صار خيارها بين الابتعاد عن الجولان وربّما عن سوريا كلّها… وتلقي الضربات الإسرائيلية في ظل موافقة روسية على ذلك. قد تنجح روسيا في تحقيق ما تصبو إليه في سوريا بعد إخراجها إيران من دمشق، كما قد تفشل في ذلك.

الثابت أن تجربتها مع دروز سوريا لا تشجّع على تغليب النجاح على الفشل. ظهر بوضوح أن روسيا لا تعرف الكثير عن سوريا وعن بشّار الأسد وعلاقة أجهزته بـ”داعش” بالتفاهم مع إيران. لكن قرار النظام السوري، صار في الوقت الراهن قرارا روسيا. لم يعد أمام بشّار الأسد سوى القبول بالمطلوب منه إسرائيليًّا وروسيًّا في حال قرّر البقاء في دمشق بعيدا عن الحبيب الإيراني.

لا خبز أيضا لإيران في العراق. أخذت إيران كل ما تستطيعه من العراق، الذي جفّ ضرعه، بضوء أخضر أميركي. لكنّ العراقيين يظهرون كلّ يوم أن وجودهم في دولة فاشلة والعيش في ظلّ نظام لا مستقبل له لا يلغيان أن إيران تبقى إيران والعراق يظلّ العراق.

هناك فشل إيراني على الصعيد الداخلي وفشل كبير في سوريا ومحاولات يائسة لتلافي الفشل في العراق. هل في استطاعة إيران ممارسة دور القوّة المهيمنة إقليميا وأن تعتبر لبنان مجرّد جرم يدور في فلكها؟

الجواب أن إيران تحاول تغطية تراجعها في المنطقة عن طريق ضغوط تمارس في لبنان من أجل تشكيل حكومة تكون بامرتها. الأكيد أن سعد الحريري لا يمكن أن يلعب الدور المطلوب منه أن يلعبه.

ففي منطقة تتغيّر فيها موازين القوى بسرعة رهيبة، ليس مفروضا أن يدفع لبنان أي ثمن من أيّ نوع كان. ليس مطلوبا منه على وجه الخصوص دفع ثمن الفشل في إقامة حلف الأقلّيات الذي كان خيارا إيرانيا والذي دفع طهران إلى الدفاع المستميت عن بشّار الأسد.

ليس طبيعيا أن يدفع لبنان ثمن إحياء اتفاق 1974 في الجولان وليس ثمن الاتفاق الروسي – الإسرائيلي على إبعاد إيران مئة كيلومتر أو أكثر عن الجولان ولا ثمن رفض العراقيين أن يكون بلدهم مستعمرة إيرانية.

لا يستطيع لبنان في أي شكل أن يكون جائزة ترضية لإيران التي باتت مشكلتها في عجز النظام عن إقامة اقتصاد قابل للحياة يشكل السند لمشروع توسّعي قائم على إثارة الغرائز المذهبية لا أكثر ولا أقلّ…

٦ أغسطس ٢٠١٨

٦ أغسطس ٢٠١٨

لم يبق في سورية من مناطق خفض التصعيد الذي أُعلن في مؤتمر سوتشي التاسع سوى محافظة إدلب، فقد سقط كل ما عداها في يد النظام، عبر سيناريو عسكري وتهجيري، يبدأ بقصف الطيران الروسي المستشفيات ومستودعات تخزين الأغذية والأدوية، مترافقاً مع حملة إعلامية مركّزة، عبر أجهزة النظام وبمساعدة الإعلام الروسي، تأتي بعدها مفاوضات المصالحة، مؤذنةً لمواسم الهجرة إلى الشمال بالبدء، ومخليةً الأرض مع مَنْ بقي من السكان للنظام الأمني والإعلامي، ليطلق حملات الدعاية تحت مسمّى العودة إلى حضن الوطن.

تبدو إدلب، في سوتشي العاشر، بنداً مهماً، فالنقاش الأساسي يحصل بين تركيا وروسيا وإيران، فيما تقدّم الوفود السورية من الطرفين حضوراً شرفياً بالتقاط الصور تحت الإعلان الكبير المكتوب بثلاث لغات، تاركةً لمن يقدر على القراءة ما بين السطور تفسير البيان النهائي الذي صدر بلغة عامة، مؤكداً على ما أكده في الرحلة الطويلة لمؤتمرات السلام السورية التي تُعَدُّ بالعشرات، قاطعةً مسافات النار والمعارك والموت، من دون التقدّم في السياسة خطوة واحدة، فيما تكبر الأرض وتصغر تحت أقدام المقاتلين من الطرفين، أو جيوش الدول الضامنة.

لم يتحدّث البيان عن أي هجوم على إدلب، لكنه قال إن أطراف الضمان الثلاثة ناقشت الوضع على الأرض، وهضمت كل التغيرات التي حدثت في الفترات الأخيرة، واتفقت على متابعة التنسيق على ضوء اتفاقاتها. وعقب الاجتماع، قال المندوب الروسي إنه لا توجد نياتٌ للهجوم على إدلب. نحن بحاجة هنا أن نكون على دراية بعِلْم "لغة الجسد"، لمعرفة صدقية تطبيق هذه العبارة، وسكان إدلب حالياً الذين يفوق عددهم مليونين ونصف نسمة في حيرةٍ من أمرهم، فهم لا يستطيعون الهجرة إلى أي مكان آخر، وفي الوقت نفسه، لا يريدون العودة إلى حضن بارد وبغيض، كالذي سيعرضه عليهم النظام، لكنهم يتابعون عمليات النظام المتلاحقة أخيرا، والتي مسح فيها البقع الخضراء (الممثلة مناطق سيطرة المعارضة) من على خريطة الصراع في سورية، وحولها إلى نقاط حمراء، عقب مؤتمر سوتشي التاسع.

لا يبدو أن مسألة إدلب هي الوحيدة التي نوقشت في الاجتماع الثلاثي، فهناك القلق الإسرائيلي الذي ينعكس على شكل هجمات متزايدة على الأهداف الإيرانية في سورية، مع اتساع الرقعة التي يسيطر عليها النظام، فانتصارات النظام فيها ترسيخ للوجود الإيراني، وهذا يبعث قلقاً إسرائيلياً تعبر عنه على شكل هجمات جوية، لكن مبعوث روسية إلى سورية، ألكسندر لافرنتيف، أقرّ بأن اتفاقاً قد عقد بالفعل مع إيران، لتبقى بعيدة عن الخط الساخن للجولان مسافة 85 كيلومتراً، وقد تبدو هذه المسافة مرضيةً فعلاً لإيران، لأنها ستبقيها على حدود مرقد السيدة زينب في جنوب دمشق.

لم تكن الاستجابة الإيرانية سهلةً أو مجانية، فقد وافقت على الابتعاد عن الجنوب، بعد أن سمعت مسؤولاً إسرائيلياً يقول بوضوح إن الوضع في الجنوب سيعود كما كان عليه قبل مارس/ آذار 2011، بما يوافق الاستراتيجية الإيرانية في "إبقاء الأسد"، وتحقيقها يعني أنها لم تضيع كل استثماراتها المالية والبشرية والسياسية التي أنفقتها في سورية، و85 كيلومترا بعيداً عن حدود "إسرائيل" معناه أن تستمتع بجنة الألف كيلومتر الباقية التي تفصلها عن حدود سورية مع العراق.

قد لا يكون مهماً أن نتحدّث الآن عن الهجوم على إدلب، أو نتائج "سوتشي"، وقد تشكلت في الإقليم بيئة مستعدة لاحتضان النظام من جديد، فلم تفصل بين مظاهرات الأردن المطلبية التي دفعت الحكومة الأردنية إلى إعادة التفكير في أهمية معبر نصيب، واستيلاء النظام السوري على الجنوب سوى أيام قليلة، وها هو الأثر الجانبي ل "سوتشي" يعطي مباركة أخرى للأسد من إسرائيل. في ظل هذا المجال الحيوي الكبير، تصبح إدلب مجرد وقتٍ قد لا يفصل بيننا وبينه إلا سوتشي آخر.

٦ أغسطس ٢٠١٨

٦ أغسطس ٢٠١٨

يكبرني أخي إسلام بسبع سنين ويكبرني أبي بسبعٍ وثلاثين سنة، اعتقل أبي يوم 2-7-2011 واعتقل إسلام يوم 22-7-2011. كان عمري وقتها خمسة عشر عاماً، التقينا آخر مرة يوم 13-11-2012 في زيارة في سجن صيدنايا العسكري، حصلنا على موافقة زيارة لأبي لمدة ثلاث دقائق ثم بعده إسلام لمدة ثلاث دقائق أيضاً. اجتمعا في الطريق المؤدي إلى مكان الزيارة، ذهب أبي الحنون وأتى بعده إسلام الحبيب، بيننا وبينهم شبكين، يفصل بين الشبكين متر يتمشى فيه عسكري مهمته بث الرعب بالقلوب وكتم الأفواه وخلف المُزار عسكريين، مهمتهما ضربه كلما تكلم كلاماً يمنعونه مثل حالته الحقيقية أو أسماء معتقلين معه أو جرمه، لا يسمحون له إلا أن يقول لنا كل شيء جميل هنا أجمل مما تعيشون أنتم!

بعدها حُكم على إسلام بالإعدام بتهمة التظاهر بشكل سلمي حضاري وتوزيع الورود والماء على المتظاهرين وترك ماءٍ بارد لعناصر الجيش القادمين لقمع المظاهرة واعتقال الأحرار كمحاولة منه ومن رفاقه لكسب القلوب بالود وكسب العقول بترك منشوراتٍ تروس غالباً ب (أخي العسكري لماذا تقتلنا) شارحين بعدها أهدافهم وأحلامهم، ساعين لرسم الوطن المنشود في مخيلة العساكر، تُهمة لُخصت بالمحكمة الميدانية بـ(التآمر على الدولة ومحاولة قلب النظام الحاكم) وحُكمها الإعدام. بنفس الوقت حُكم على والدي (خيرو الدباس) بتهمة المشي في مقدمة المظاهرة وحماية المرفقات العامة من طيش بعض الشباب أو أذى عناصر المخابرات المنضمين للمظاهرة لتخريبها وإخراجها عن سلميتها وعن شكلها الحضاري، وبتهمة أُخرى وهي التحاور مع الناس وشرح رأيه بالنظام الحالي وأهمية استبداله، وتوضيح فكرة الدولة المدنية للكبير والصغير، والأخيرة كانت تهمة قتلتهم في وسط سجونهم ومعتقلاتهم لمّا تحاورَ مع المحققين ووضح وجهة نظره، تُهمة لُخصت بالمحكمة الميدانية بـ(التآمر على الدولة ومحاولة قلب النظام الحاكم) وحُكمها خمسة عشر عاماً في سجونهم.

صدمة اعتقالهم كانت صدمة العمر كُلها، ما قبلها ليس كما بعدها، شيءٌ يُشبه رمزية الثورة في حياة البعض، غيرتنا الثورة وصقلتنا أيامها، صقلني وشدني وهزمني، قواني وأضعفني اعتقالهم. يوم تكون الفخر وراء ابتسامتي ويوم يكون الحزن والانكسار وراء انطوائي، كنت صغيراً لا أعرفهم إلا بما تيسر من الذاكرة، لمسات أبي الدافئة، ونظرات إسلام المعاتبة أيام والفخورة في آخر مرة رأيته بها، يوم أخبرته أني تجاوزت المرحلة الإعدادية. تعرفت على يحيى الشربجي بعد اعتقال إسلام بيوم واحد صبّرنا يحيى وحكى لي عن إسلام، أحبني يحيى لأني شقيق إسلام وأحببت يحيى لأنه عاملني كشاب علمني يحيى كثيراً علمني أن أمشي في الحياة كشاب له هدف شاب يعرف كيف يجب أن يكون ويعرف كيف يمشي ليصل، اعتقل يحيى يوم 6-9-2011 وعادت الدُنيا سوداء كما تموز 2011، حُكم على يحيى بكل أحكام الحرية وحُب الحياة وبناء الوطن والتهمة الأكبر (بناء الشباب) لُخصت تهمه بالمحكمة الميدانية كما باقي التهم (التآمر على الدولة ومحاولة قلب النظام الحاكم) وحكمها الإعدام.

بعدها كان لا بد من البحث عن أبي وأخي في ما تركاه في الحياة، لا يغيب انسان دون أن يترك أثراً، إذا كان أثر الفراشة في رأي محمود درويش هو الأثر الذي لا يُرى هو ذاته الذي لا يزول فكيف سيكون أثرهم، فتشت عنهم في قصص الناس وحكاياتهم، وجدتهم في ذاكرة الناس خير أصحاب. خلال أيام الثورة الطويلة رافقت أغلب أصدقاء إسلام، أصدقاء المسجد وأصدقاء الثورة وأصدقاء الجامعة وصرت مثلهم أنتظر إسلام الصديق لا إسلام الشقيق! بعد أن تحول أبي إلى سجن عدرا وصارت الزيارة سهلة وميسرة وبمدة طويلة تمتد لساعات واقفين على شبك واحد يفصلنا ولا أحد يسمعنا، صار يربيني، يكتب لي ويحكي لي ويشرح لي رأيه، توصياته بأن لا أزعج والدتي كتوصياته بأن أبقى حراً، يوصيني بالصلاة كما يوصيني بالقراءة، صارت علاقتي مع أبي علاقة شابٍ مع مُربي لا علاقة أبٍ بابنه، بين الحياة التي أعيشها مع أبي وكلام إسلام الذي يرويه لي أصدقائي نقلاً عن إسلام، وبين مقاطع مصورة يشرح فيها يحيى رؤيته للحرية ومفهوم الوطن عنده وغايته من الديمقراطية، كان واجباً علي أن أنتظرهم انتظار الوطن لأبطاله ليحرروه.

تجاوز غيابهم في قلبي البعد العاطفي، صار غيابهم غياب فكر وثورة، انتظرتهم أعواماً كثيرة حتى نمشي الدرب معاً، انتظرتهم انتظار صديق الثورة لا انتظار الأخ الصغير المدلل. نُفذ حكم الإعدام يوم 15-1-2013 بحق إسلام ويحيى، إسلام الذي كان آخر ما يردده ويسمعه (غرباء هكذا الأحرار في دُنيا العبيد) ويحيى الذي كان أكثر ما يردده (الحرُ يعرف ما تريد المحكمة وقُضاتها سلفاً قد ارتشقوا دمه) أُعدما في سجن صيدنايا العسكري مع الكثير من أهل الثورة الأوائل، توالت علينا أخبار استشهادهم بين 16 و27 تموز 2018، عشنا كل هذه السنين ننتظر عودتهم، أما أبي ما زال في المعتقل يحاور الناس ويشرح لهم أفكاره ويقرأ في مكتبة سجن عدرا المركزي ويكتب.

٦ أغسطس ٢٠١٨

٦ أغسطس ٢٠١٨

على حين كرب وأسى وغصة ماتت مي سكاف، وانتقل ذلك المزيج من الموهبة، والتوق، والإيمان، وتلك العصارة من الإقدام، والنقاء، والشغف إلى اللانهائي.

كان لها تاريخان ناصعان: تاريخ الفن، وتاريخ الثورة. وكان الجمع بينهما يعني تاريخ الإنسان، بأل العهد، وأل الكمال. أي: تاريخ الإنسان المرجوّ المنشود.

خرجتْ في المظاهرات الأولى يوم كان المتظاهرون يحملون الورد! وينادون ملء الحناجر: «واحد. واحد. واحد... الشعب السوري واحد»، ويوم كانوا يكتبون يافطات: «نعم للسلمية! لا للطائفية»! و «ثورة شعبية. لا حرب أهلية»! و «ثورة لكل السوريين»! و «أنا سوري وبدي حرية... والله سلمية»!

وكم خاف النظام منها ومن رفاقها! وكم راعه أن يكون في صفوف الثورة من أمثالها! فكلُّ كلمة من كلماتها كانت قذيفةً تدك صرح كذبه القائم على التزوير القائل إن ما يحدث ليس سوى مؤامرة حيكت في خارج البلاد، وكلُّ موقف من مواقفها كان صاروخاً يقوّض أساس بنيان سرديته المستند إلى الادعاء بأنّ الإسلاميين يحرّكون الغوغاء والأوباش، ويشترون ذمة كل فرد منهم وضميره ووطنيته بسندويشة فلافل و 500 ل. س.

وقفت مي مع رفاقها المثقفين والفنانين في وسط دمشق غير وجلين ولا هيّابين، ليعلنوا أنهم الشعب، وأنهم الثورة، وأنهم مع الشعب، وأنهم مع الثورة! وهذا ما لم يغفره النظام لها ولا لرفاقها. ولولا تخفِّيها وفرارها لكان الإخفاء القسري، والقتل العمد مصيرها ومآلها.

ووقّعت مع زملائها على «بيان الحليب» في عام 2011، وطالبت الأسد ونظامه وجيشه برفع الحصار المضروب على درعا، والسماح بإدخال الحليب إلى الرضّع، والغذاء للأطفال! وحُقَّ لنظام الأسد عندئذٍ أن يعتقلها، ولأصدقائها المؤيدين أن يقاطعوها، ولمديرية الهجرة والجوازات أن تمنع سفرها، ولفروع الأمن الأخطبوطية أن ترسل لها التهديد يقفوه التهديد، وللمخابرات أن تزوِّد قطعان الشبيحة التافهين برقم هاتفها لتتوالى بذاءاتهم على مدار أربع وعشرين ساعة، ولأيام عدة:

ــ «ألو! بدّك حليب»؟!

ــ «ألو! بدّك حليب»؟!

وتخبرنا مي عن تلك الفترة: «كان الحوار ملجأهم الكاذب، ورصاصهم أسلوبهم، وبذاءتهم حقيقتهم»!

لم تكن مي راديكالية على رغم صلابتها، ولم تكن حاقدة على رغم مرارة كل ما مرّ من فظائع أمامها، ولم تنادِ بإسقاط بشار الأسد في الوهلة الأولى، ولكن كان هنالك حدٌّ لا يمكن تجاوزه، وعتبة لا يجوز الالتفاف حولها. فيوم سوّغ النظام تمثيله بجثة الطفل حمزة الخطيب، وادّعى أنّه كان يغتصب نساء الضباط، ويوم مرت الجريمة أمام ناظريه بلا محاسبة ولا معاقبة، أدركت مي إدراكاً نهائياً أن الجريمة هي هيولى النظام، وأن العنف هو صورته، وعرفت ساعتئذٍ طريقها، وحدّدت بدِقّة مطالبها (عندما يدافع نظام عن قتله لطفل بأن ينعته بمغتصب نساء كي يداري قتله والتمثيل به، فهو نظام زائل لا محالة. ولو أنه حاكم عاطف نجيب ما كنت لآخذ هذا الموقف. وأقولها بصراحة: على رغم معرفتي بتاريخه ما كنت لأتحول إلى مطالِبة بإسقاطه على رغم وجعنا على حمزة وما فعلوه به).

وعندما سألها قاضي التحقيق ما الذي تريده من انخراطها في الثورة على النظام؟ أجابت بكل وضوح وجرأة واستخفاف: «لا أريد لابني أن يحكمه حافظ بشار الأسد». ولم تكن تعلم في تلك الآونة بأن حافظ في الأيام القادمة سيسقط مرتين في مونديال الرياضيات العالمي، وسيكون عبئاً على الوفد السوري المشارك، لكنها كانت تعلم علم اليقين أننا إذا لم نتدارك سورية قبل فوات الأوان فسيكون هذا الولد، إذا استلم الحكم، في يوم ما، عبئاً على سورية كلها، وسيكون أسوأ من أبيه وجده، وستغدو سورية في تلك الحالة بقضِّها وقضيضها مجرد سنٍّ منخور يأكله السوس في عاجه وعصبه وعظمه، وفي تاجه وعنقه وجذره.

وغادرت مي سورية متخفية مجفَلة إلى الأردن أولاً، ثم إلى باريس أخيراً، ولكن سورية لم تغادرها، فهيهات لحامل الهمّ المكدود أن يستخفّه شاغل أو صارف. خمس سنوات من المنفى الأليم، وهي تحكي عن مأساة التنظيم الأسدي! تردد صباح مساء: سورية. الحرية. الكرامة. الأطفال. النساء. الشيوخ. الشباب. الرجال. الأبرياء. التاريخ. الحاضر. المستقبل. البلد.

خمس سنوات وهي تنادي: سورية لنا، وليست لبيت الأسد. سورية للشعب. للأمة. لكل المواطنين. لكل الأحرار. وليست لعائلة. لمافيا. لميليشيا. لطائفة. لدين. سورية لكل الإنسان، ولكل إنسان.

خمس سنوات لم نرها إلا بعينين دامعتين، وعلى رغم ذلك كانت تورق أملاً، وتكرز بشرى: «غداً عندما يسقط النظام سيخرج من سورية فنانون وشعراء وكتّاب. سيستلمون دفة الفن الجديد. سيظهر سينمائيون وكتّاب سيناريو ومصورون ورسامون ومنشدون جدد».

مي!

جعلتها «الموهبة» الخالصة فنّانة!

و «التوق» إلى الحرية والكرامة مناضلة!

و «الإيمان» بالثورة والالتحاق بها إنساناً!

وصيّرها «الإقدام» الجريء بطلة! فلم تدن بالسكوت، حين كان السكوت صمّام الأمان الوحيد لحياة خاملة كخمول حياة الطحلب!

ورسمها «النقاء» الصافي أيقونة، فتجاوزت بنقائها عكر الأمر الواقع الذي كان مجرد هاوية تفغر فاها وتبتلع!

وخلق منها «الشغف» الملتهب نجمةً تأتلق بالأمل، فلم ترضخ لليأس الذي جعل أفئدة الناس في غشاء من قنوط!

ماتت مي! لكن ستظل الأجيال الحالية واللاحقة تستلهم منها كل ضروب المضاء والشجاعة في اعتصاماتها ومظاهراتها، وجميع صنوف الصدق والإخلاص في لــقاءاتها ومقابلاتها، وستظل شاهداً على الحقيقة يوم كانت تناقش وتحاجج، وترفض وتنــدد، ويوم كانت دمعتها في عينيها مغرورقة منسكبة، وصوتها في فمها مبحوحاً متهدجاً، ومـــشاعرها في كـــيانها كله مشدودة متوفِّزة متحفِّزة.

كتب غوته مرةً عن «الأنثى الخالدة»، وما أحرى مي أن تكون هذه الأنثى! ولئن ماتت جسداً، فقد غدتْ روحاً مصفّاة، وصارتْ «أنثى خالدة تقودنا إلى الأعلى».

يا مي!

من مكانك الآن بين النجوم قولي لابن عربي الثاوي في سفح قاسيون لقد سفحوا دين الحب!

وأخبري يوسف العظمة أنهم استأسدوا بطائرات الأجنبي ليقصفوا ناس سورية في الأسواق والمشافي والمدارس!

وحدثي الحسين بن علي عن أتباعه الذين أَزْرَوْا به جهاراً نهاراً بكل انتهازية خسيسة، ودناءة قميئة، وعمى أخلاقي مطبق!

وأخبري القوتلي والقدسي والأتاسي أن الجمهورية التي أرادوا تأسيسها وتثبيتها سُحقت ومُحقت.

يا مي! سلامٌ عليك وأنت ترددين: «هذه الثورة ثورتي حتى الموت. وسأظل أدافع عن سورية العظيمة، وليس عن سورية بشار الأسد».

يا مي! طبت في حياتك ومماتك!

وطبت في مسيرتك واختياراتك!

سلام عليك في الثائرين!

وسلام عليك إلى يوم الدين!

٦ أغسطس ٢٠١٨

٦ أغسطس ٢٠١٨

لا يتوانى الممانعون السوريون والعرب عن اتهام السوريين، المعارضين نظام الأسد، بالعمالة لإسرائيل، مطلقين عليهم أسماء مضحكة، كثوار الناتو والقطوإسرائيليين وعملاء الرجعية، وإلى آخر ما هنالك من هذه الاتهامات المدهشة، لفرط سذاجتها ونمطيتها وثباتها منذ عقود طويلة، من دون النظر إلى المتغيرات التي حدثت عبر تلك العقود على المستويين، المحلي والدولي، وعلى المنظومتين، الاجتماعية والسياسية، في منطقة الشرق الأوسط خصوصا، وفي العالم عموما؛ فمنذ عام 1979، لمّا حدثت الثورة الإسلامية الخمينية في إيران، وصولا إلى عام 2001 وتفجير برجي التجارة في نيويورك بما عرف بهجمات 11 سبتمبر، وانتهاء بعام 2011 تاريخ انطلاق ما كان يجب أن يكون ربيعا عربيا، تغيّرت التحالفات السياسية الدولية، وظهرت نظرياتٌ سياسيةٌ واقتصادية جديدة حكمت العالم، وفضحت ما كان يحدث في الخفاء، من دعم للديكتاتوريات العسكرية والأنظمة الشمولية، التي كانت تدّعي العداء للعالم الرأسمالي، من هذا العالم نفسه.

ولكي لا تحدث مزايداتٌ في هذا الخصوص، فإنه من نافل القول إن إسرائيل هي العدو الأول لكل عربي، أو حتى لكل مؤمن بأن الفكر الإنساني المحمل على العدالة والخير والمحبة، يجب أن يسود العالم ويحكمه، وهو ما يجعل لإسرائيل شركاء في العنصرية والكراهية والشر، لا يقلون عنها سوءا، ويتمتعون بغباءٍ وعنجهيةٍ، تحاول دولة الاحتلال نفيهما عنها في بروباغندا إعلامية مدروسة بعمق، ويجب أن لا تخفى على أحدٍ مهما كانت الذريعة.

غير أن الممانعين العرب يصرّون على التعامي عن هؤلاء الشركاء في أحسن الأحوال، بينما هم في غالبيتهم حلفاء لهم، ومروجون سياساتهم، ومبرّرون جرائمهم، ومعادون بشراسة لكل من يعلن موقفا ضدهم، أكان المعلن فردا أو مجموعات بشرية كبيرة، والتهمة دائما هي الخيانة، والعمالة للعدو الإسرائيلي. والغريب أن الممانعين العرب يعيشون في بلاد مطبعة دبلوماسيا وربما اقتصاديا، وقريبا ثقافيا، مع العدو الصهيوني، وقسم كبير منهم يدافع عن نظامه المطبّع بشراسة، وقسم آخر يتعامل في يومياته مع هذا العدو، في التصاريح والموافقات في داخل الأراضي المحتلة، أو في أثناء دخولها، وقسم يحمل جنسيته، مفاخرا بما تتيحه له من حريةٍ ويسر في التنقل بين بلدان العالم.

والغريب أن هؤلاء لم يحيدوا عن مواقفهم هذه قيد أنملةٍ منذ انطلاقة الثورة السورية، واصطفافهم إلى جانب النظام ضد الشعب الثائر، على الرغم من كل الفضائح التي تكشفت في علاقة النظام السوري مع إسرائيل، وانكشاف خديعة المقاومة والممانعة، سواء في التصريحات المتبادلة، أو في غضّ النظر عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على مواقع عسكرية سورية، واحتفاظ النظام بحق الرد الأبدي في الوقت الذي تقصف به طائراته وصواريخه السوريين في مدنهم وقراهم، أو في التنسيق العلني والكبير بين روسيا (دولة وصية على سورية) وإسرائيل، بما يخصّ الوضع السوري، بشقيه العسكري والسياسي؛ ظلوا ممعنين في تأييدهم المقرف والمشبوه نظام الإجرام في سورية، وباحثين عن أي فرصةٍ لكيل الشتائم والاتهامات للسوريين المضادين له، وليس هيجانهم ضد فريق القبعات البيض، واتهامه بالعمالة، بعد إنقاذ رجاله وعائلاتهم من الأمم المتحدة إلى الأردن عبر إسرائيل، سوى حالة واحدة من حالات الهيجان التخوينية للسوريين الثائرين التي أصابتهم منذ بداية عام 2011، ولمّا تهدأ بعد.

ولا يشفع موت من يعتبرونه خائنا له، ليصمتوا عنه ولو قليلا، افتحوا صفحاتهم واقرأوا تعليقاتهم، إثر رحيل مي سكاف وقبلها فدوى سليمان، وسترون العجب العجاب من الشتائم والاتهامات، والغريب إصرارهم على أن كل صاحب موقف هو بالضرورة عميلٌ تم استئجاره بالمال، ويقبض من الدول المتآمرة على النظام الممانع، وفي طليعتها إسرائيل وأميركا ودول الخليج طبعا، وكأن أصحاب الحق لا يستطيعون أيضا اتهامهم بالقبض من النظام السوري وإيران، ولا يستطيعون اتهامهم بعمالةٍ مقابلةٍ إثر فضح علاقة النظام بإسرائيل.

أما سقوطهم الأخلاقي الكبير فهو في احتفائهم بحرية الطفلة الفلسطينية، عهد التميمي، التي اعتقلها العدو الإسرائيلي، إثر محاولتها صفع جندي إسرائيلي، ثم خروجها من المعتقل، بكامل صحتها وأناقتها، وبعد إتمامها دراستها داخل المعتقل، في وقتٍ يفصح النظام السوري عن أسماء سبعة آلاف معتقل ومعتقلة، من خيرة أبناء سورية، قتلوا في معتقلاته خلال الأعوام السبعة الماضية، لم يعلق أحد منهم على هذه الجريمة النكراء وكأنها لم تحدث، ومن كتب منهم عن هذا الأمر، فلكي يشتم المقارنين بين معتقل العدو والمعتقلات الوطنية في سورية! أما مصير عشرات الآلاف، بل ومصير سورية بكاملها التي أحرقها النظام فلا يهم، طالما هو باق إلى الأبد.

٥ أغسطس ٢٠١٨

٥ أغسطس ٢٠١٨

المستشرق الروسي أوليغ غوشين قال لصحيفة «سفوبودنايا بريسا» الروسية (27 تموز- يوليو، الماضي) :» ربما تعرض روسيا على إيران أنبوباً عبر العراق وسورية إلى البحر الأبيض المتوسط. لا يهم ما إذا كان أنبوب غاز أم نفط ، كلاهما مغر جداً لطهران». غوشين كان يجيب عن سؤال حول ثمن إخراج إيران من سورية بمقتضى التفاهمات الروسية الإسرائيلية والموقف الأميركي الضاغط من أجل «تعديل السلوك الإيراني» وفق آخر الاجتهادات الصادرة عن إدارة ترامب.

حتى الآن الاستجابة الإيرانية للطلب الروسي الإسرائيلي تحققت ابتعاداً لمسافة 85 كيلومتراً عن حدود الجولان. كان الحديث يدور على مئة كيلومتر، إلا أن المبعوث الروسي لافرينتيف تحدث عن مسافة 85 كلم، ولم يفصح عن تفاصيل أخرى تتضمنها التفاهمات التي بدأت في هلسنكي ونشطت بين موسكو وتل أبيب، وإن كان بعضها خرج إلى العلن عبر تصريحات وتحليلات روسية وإسرائيلية، وفيها أن القوات الإيرانية أُبعدت عن المطارات ومقرات القيادة التابعة للجيش السوري، وأن إسرائيل متمسكة بـ «حقها» بقصف المواقع الإيرانية الخاصة بالصواريخ، تصنيعاً وتحريكاً، في الوقت الذي ترتئيه.

في المقابل تبدو الدولة الصهيونية، التي سيتم القضاء عليها قريباً بمقتضى الخطاب الإيراني، شديدة الارتياح لما تم إنجازه. فوزير دفاعها أفيغدور ليبرمان يتوقع أن تصبح حدود الجولان أهدأ مع عودة «الحكم المركزي للرئيس بشار الأسد»، ويشرح: «من منظورنا فإن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية، مما يعني أن هناك جهة يمكن مخاطبتها وشخصاً مسؤولاً وحكماً مركزياً».

ينكأ كلام ليبرمان جراحاً لبنانية خصوصاً، وعربية عموماً، عندما يعيد التذكير بحفظ نظام الأسد الأب والابن لأمن إسرائيل منذ 1974، فيما كان يشرّع أرض لبنان أمام الفوضى والعدوان الإسرائيلي ويجلب إليها شتى أنواع الميليشيات من الحرس الإيراني إلى الجيش الأحمر الياباني مروراً ببادر ماينهوف وعبدالله أوجلان... ويبتزّ العرب من المحيط إلى الخليج بذريعة أنهم لا يساهمون في المعركة القومية ضد العدو الغاصب.

عادت الأمور إلى طبيعتها في الجولان، النظام الذي جاءت إيران لحمايته يتعهد الحفاظ على أمن إسرائيل مقابل استمراره بشخص الأسد «المسؤول الذي يمكن مخاطبته»، بعدها يمكن إيران أن تعلن انتصارها في حماية رمز المقاومة وسينضم إليها الأتباع في موجات تحليلية متتالية: كان الهدف إسقاط محور الممانعة فمنعناهم ... في تكرار للمعزوفة «الوطنية» التي سادت بعد هزيمة حرب 1967، التي بررت الفجيعة بالقول إن الهدف كان إسقاط» الأنظمة التقدمية» في سورية ومصر وتم منع ذلك.

قد لا تكون حاجة بعد الآن لضرب إيران في سورية، فهي منتصرة ببقاء الأسد، وإسرائيل كذلك. وإذا عدّلت سلوكها، كما يقول الأميركيون، وهي تعدّله في واقع الأمر، فلا حاجة لخروجها من هذا البلد. عندها يفترض أن يبحث قادة طهران الجدوى ... بين البقاء أو استبداله بالأنبوب الروسي.

٥ أغسطس ٢٠١٨

٥ أغسطس ٢٠١٨

لا يغيّر قادة إيران من أسلوبهم أبداً. يتماهون بشيءٍ من خطابٍ بعثيّ قاعدته صورتان: قمْع داخلي على كل المستويات وإن تَفاوتتْ أقنعة التجميل والتبرير، واستدرارُ شرعيةٍ خارجيةٍ لهذا القمع عبر تَوَسُّل علاقاتٍ تطيل العُمر.

كل شيءٍ يتمحور حول تركيبِ مشروعٍ في المبدأ والمسار والمصير، وحول اعتمادِ السياسات المؤهّلة لهذا المشروع "اسفنجةَ امتصاص". إذا تَعَرْقل فبالتمنّي وانتظار تطوراتٍ ونتائج، ثم باللسان للحشد وتوجيه رسائل، ثم باليد إذا ما عاد للرسائل حيلة. وإذا انفرجتْ، تعود اليدُ الغليظة إلى الداخل واللسان الظريف إلى الخارج ... المهمّ بقاء النظام أولاً ولو اقتضى الأمرُ إبادةَ "العملاء" والانحناء في الوقت نفسه للمستعمرين والمستكبرين.

قال ترامب إنه مستعدّ للقاء القادة الإيرانيين. يعرفون أنه يريد نتائج شبيهة بنتائج لقائه الرئيس الكوري الشمالي. يدركون تماماً أن جميع الوسطاء وَضَعوهم أمام خلاصتيْن: إجراءاتٌ عملية للتخلي التام عن إنتاج السلاح النووي، وتَعَهُّدٌ "عملي" بوقف التدخل في شؤون الدول الأخرى. هنا النتائج تلغي المشروع في المبدأ والمسار والمصير، ولا تنفع السياساتُ السابقة للالتفاف عليها. ومع ذلك سارَعَ الرئيس روحاني ووزير الخارجية ظريف إلى فتْح كوةٍ في الجدار الإعلامي عبر نصْف ترحيبٍ ونصْف ملاقاةٍ ونصْف تَعَهُّدٍ بعدم التعرّض للمعابر المائية الدولية، وسارَعَ الحرسُ الثوري، في إطار تَبادُل الأدوار، إلى القول بلسان الجعفري إن أمنيات ترامب باللقاء سيأخذها معه إلى قبره. أما نائب رئيس البرلمان علي مطهري فاعتبر التفاوضَ مع الأميركيين الآن... إذلالا.

إذلالٌ؟ غريبة. أين الكرامة في إيقاف المواطن الإيراني ساعات أمام محطات الوقود لملء خزان سيارته بينما "جمهوريته الإسلامية" دولة نفطية؟

أين الكرامة في قمْع متظاهرين بأقدامٍ تخْبط هدّارة على الأجساد ورصاصٍ حيٍّ خارقٍ، حارقٍ للحاضر والمستقبل؟

أين الكرامة في حرمان الإيراني من ثروات بلاده وتوزيعها على ثلاث ميليشيات في أفغانستان وبعض المجاميع القبلية في باكستان و10 ميليشيات في العراق، ومثلها في سورية، و"حزب الله" والدكاكين التابعة له في لبنان، وحماس والجهاد والحوثيين؟

وأين الكرامة في رهْن كل إمكانات الدولة لخدمة النظام فقط وأهدافه وتَمَدُّده وتصديره لتجربته؟ الإيراني يريد قبل المفاعل النووي استقرارَ عملته والحفاظ على قوّتها الشرائية ونموّ اقتصاده وتنمية المدن والأرياف. الإيراني لن يأكل خبزاً من شتيمة "الاستكبار" ولن يشرب ماء نظيفاً من مهادَنته. الإيراني يتطلّع إلى حقه في المشاركة بانتخاباتٍ لا يحدّد خبراء ولا مجالس ولا هيئات مواصفاتِ مَن يشترك فيها ... والإيراني يريد استعادة بعضاً من إنسانيته التي خَطَفَتْها سياسات الحروب الإقليمية وعمليات الإرهاب الخارجية وتَورّط فيها نظامُه في بلاد ما بين القطبين طولاً وخطوط العرض من أستراليا إلى البرازيل.

ومِن داخِل إلى خارِج، أين الكرامة في مساعدة نظام بشار الأسد في قتْل مليون سوري وجرْح وتهجير الملايين؟ في تمزيق العراق وافتتاح ميليشيا في كل شارع؟ في ضرْب الوحدة الفلسطينية ومنْع التلاقي بين السلطة وجماعات إيران في الأرض المحتلة؟ في تعطيل بلدٍ اسمه لبنان ورهْن قراره ومصيره وعلاقاته لسلاح حزب الله؟ في الجُرح اليمني المفتوح ضرباً لاستقرار الخليج؟ في محاولاتِ تخريب البحرين؟ في مَخازن السلاح التي تُكْتَشَف في هذا البلد أو ذاك؟ بل وأين الكرامة في استغلال التطرف وإنتاج التطرف ... فقط لابتزاز العالم واستدراج التعاون بشروط النظام.

التفاوض مع الولايات المتحدة "إذلالٌ"، وضرْب إسرائيل اليومي للقوات الإيرانية في مختلف مناطق سورية عزةٌ. الكلامُ مع الأميركي إهانة، لكن توسيط الروسي مع إسرائيل وتوظيفه مهنْدس مساحةٍ يقيس بالكيلومترات حدودَ بقاءِ القوات الإيرانية بعيدة عن الجولان إِبَاءٌ. الكلامُ مع الأميركي إساءةٌ، وهتافات أهل الجنوب العراقي لخروج إيران من بلادهم إجلالٌ. الكلامُ مع الأميركي تحقيرٌ، لكن التهجير الديموغرافي المُمَنْهَج في سورية والإبادة المعلنة تَعْظيمٌ. الكلامُ مع الأميركي شتيمةٌ، لكن انهزام مشروع التمدُّد في الخليج ميليشياوياً وصاروخياً إكبار.

والأهمّ من ذلك كلّه، إذا تطورتْ الاحتجاجاتُ ضد الانهيار الاقتصادي والفساد والسرقات واحتكار السلطة والثروة، فسيَعتبر النظام الإيراني "إذلالَ" شعبِه ... كرامة.