٣ سبتمبر ٢٠١٨

٣ سبتمبر ٢٠١٨

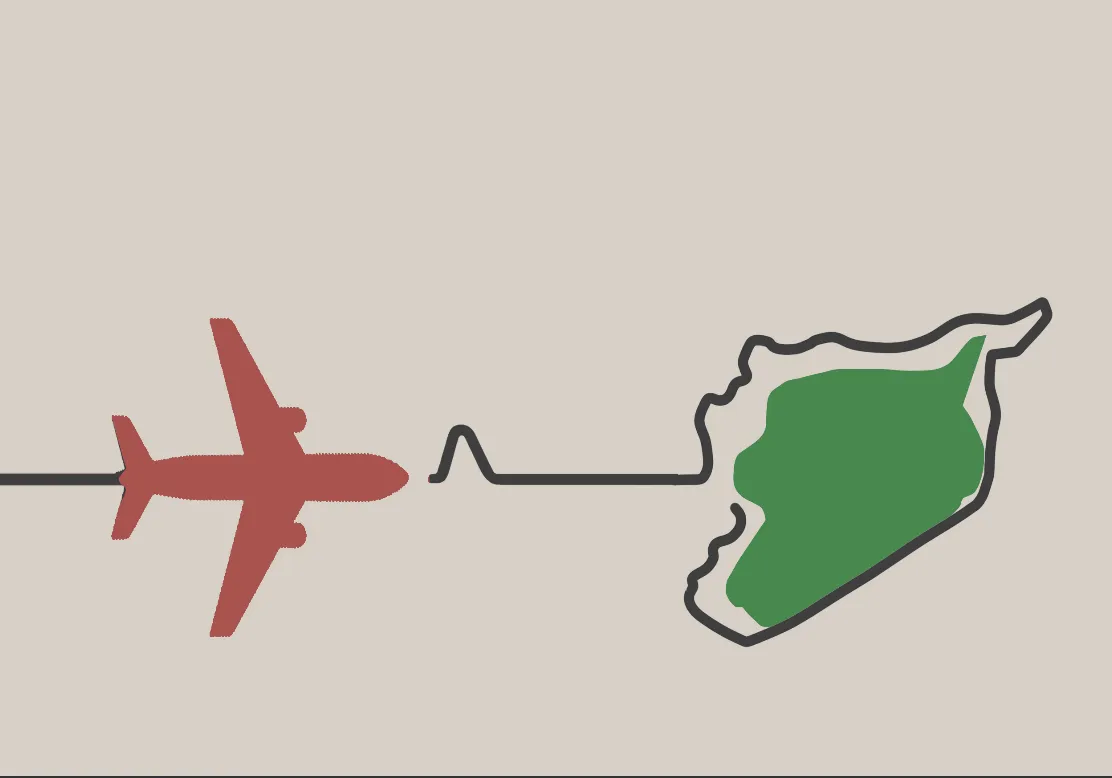

غارة إسرائيلية جديدة على مطار المزة العسكري في دمشق. الغارات هذه صارت بوصلة يمكن المرء أن يعتمدها لتحديد خرائط النفوذ الدولي والإقليمي داخل النظام السوري. موسكو أبعدت طهران عن الحدود السورية الإسرائيلية. هذه خطوة استدلال أخرى. تل أبيب طلبت أن تشمل الخطوة كل سورية. موسكو لم تستجب، ويبدو أن غارة الأمس مؤشر إلى صحة هذه المعلومات. والمشهد وفق هذه المعطيات يكشف عن أغرب حرب يشهدها المرء.

إسرائيل تقصف وطهران تتجاهل أنها مستهدفة. موسكو تتعهد ضبط الحدود لكنها غير معنية بما يجري خارج جنوب سورية. مطار المزة يحترق والنظام يقول إن احتكاكاً كهربائياً تسبب بهذا الحريق الهائل الذي عاينه معظم سكان دمشق. وفي هذا الوقت كان الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله يُعلن النصر من على شاشة كبيرة مثبتة على حائط في بيروت، وكان أنصاره يحتفلون معه، بينما كان خصومه ينشرون صور المطار وهو يحترق.

هذه الحرب يمكن لأي كان أن يدعي أنه منتصر فيها.

إسرائيل منتصرة، فهي تملي شروطها والراعي الروسي يتولى تصريفها. «حزب الله «منتصر أيضاً، فالمهمة المتمثلة بحماية النظام أنجز الجزء الأكبر منها. النظام السوري انتصر أيضاً، فها هو يلتقط أنفاسه بعد سنوات طويلة من الاختناق.

علينا إذاً أن نبحث عن المهزوم في هذه الحرب. فالقول إن السوريين هم من هُزموا صحيح، إلا أننا ابتذلنا هذا القول إلى حدٍ جعلنا نشك فيه. من هم السوريون «المهزومون»؟ الإجابة عن هذا السؤال تبدو لي مستحيلة. هل هم نصف المليون قتيل؟ القتلى لا يُهزمون، كما أنهم طبعاً لا ينتصرون. وهذه حال نصف المليون مختفٍ، وأيضاً حال ملايين اللاجئين من أبناء المدن المدمرة والأرياف المستأصلة.

إذا لم يتمكن المرء من العثور على مهزوم واضح في هذه الحرب، فعليه أن يعيد النظر بهوية المنتصر. والحال أن إسرائيل، وهي أكثرنا واقعية في هذا المشرق، لا تشعر أنها منتصرة، وهي مرتابة بكل ما تم إنجازه، ووضعته موسكو على الطاولة بصفته إنجازاً. غارة الأمس على مطار المزة تكشف أن تل أبيب غير مقتنعة بما أنجزته لها موسكو. وتكشف أيضاً أن طهران لم تستكن لإرادة موسكو في إبعادها عن الحدود. وغارة الأمس تقول الكثير عن هذه الحرب الغامضة والغريبة، وتكشف فصولاً من العلاقات المعقدة التي تربط أطرافها. فهل من شيء أغرب من هذا «الاحتكاك الكهربائي» الذي عاينه أهل دمشق؟ إنه القناع الحقيقي لكل مقولات الصراع الأبدي مع عدو يقصفنا ونحن ننكر على أنفسنا أنه يقصفنا ويُمعن في قصفنا. ثم ماذا عن تفاهم تل أبيب- موسكو، الذي كان من المفترض أنه حقق للأولى شروطها؟ لقد أوقفت إسرائيل قصف المواقع في جنوب سورية. جيش النظام هناك في مأمن، بينما هو نفسه مع حلفائه هدفاً في دمشق!

الأرجح أن الغارة الأخيرة هي مقدمة لفصلٍ جديد من الحرب في سورية. وإذا كانت علامة على قناعة تل أبيب وواشنطن بأن طهران لم تستكن لتعهدات موسكو بضبطها، وهذا هو المرجح، فهذا يعني أن مشهد النيران في مطار المزة سيكون امتداداً لنيران مواجهات في سورية وفي غير سورية قالت واشنطن بالأمس إنها لن تكون بعيدة عنها.

٣ سبتمبر ٢٠١٨

٣ سبتمبر ٢٠١٨

اعترف المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي الخامنئي، في منتصف شهر آب/ أغسطس بأن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران بشكل متزايد مؤخرا، إنما تعود في حقيقة الأمر إلى أسباب داخلية وليس خارجية.

وقال المرشد في خطاب ألقاه في طهران، إن خبراء الاقتصاد والعديد من المسؤولين يعتقدون أن سبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، داخلي وليس خارجيا!

يعدّ مثل هذا الموقف لافتا للانتباه، اذ جرت العادة في إيران ودول المنطقة أن تنسب المشاكل الداخلية إلى الخارج، في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية، أو لتجنب تغيير السياسات المتّبعة.

رمي المشاكل على الخارج لا يحمل معه أي تكاليف سياسية، كما أنه عادة ما يلقى تجاوبا من الجمهور المحلي أو الإقليمي، نظرا للصورة السلبية التي يمثلها الخارج لدى الرأي العام في غالبية دول المنطقة.

لمثل هذا الأمر تبريراته الموضوعية بطبيعة الحال، لكن غالبا ما يتم استغلاله وتوظيفه من الأنظمة السياسية لأهدافها الخاصة.

لكن إذا كان الأمر كذلك، فهذا يستدعي بطبيعة الحال السؤال: "لماذا لم يقم خامنئي هذه المرّة بما كان من المفترض أن يقوم به، بأن يلقي اللوم على الخارج كما جرت العادة؟".

جزء من الجواب على هذا السؤال نجده في الطبيعة المركّبة للنظام الإيراني. شكليا، يوجد أجهزة ومؤسسات في إيران تقوم بما تقوم به نظيراتها في الدول الأخرى لإدارة شؤون البلاد، لكن عمليا يوجد حزام آخر من السلطات فوق هذه المؤسسات وهو حزام سلطة المرشد الأعلى.

عندما خاضت المؤسسات الإيرانية المفاوضات مع إدارة أوباما وتوصلت إلى اتفاق النووي، كان الشعب الإيراني يتوقع أن يلمس نتائج هذا الاتفاق على الصعيد الاقتصادي تحسّنا في وضعه المعيشي.

وبالرغم من أن الأموال كانت قد دخلت إلى إيران، وكذلك فعلت الشركات الأجنبية، إلا أن الوضع الاقتصادي اتجه إلى التدهور ثم ما لبثت واشنطن أن انسحبت من الاتفاق، وشرعت في فرض العقوبات مجددا.

على أحد ما أن يتحمل تبعات ما يجري داخليا، فالأموال دخلت البلاد، لكنها ذهبت في الغالب إلى الحرس الثوري الذي ازدادت موازنته بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية، في وقت يسيطر فيه على جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية الضخمة في البلاد، ولا شك أن تمويلا إضافيا ذهب لمعارك إيران الخارجية وأذرعها الإقليمية في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

المرشد الأعلى هو من أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي المؤسسات الإيرانية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بالتفاوض مع أمريكا، وهو أيضا من يمتلك صلاحيات اقتطاع الأموال للحرس الثوري ولنشاطات إيران التوسعية الخارجية ولتمويل أذرعها، وهذا يعني أنه يتحمل إلى حد كبير مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

في تعامله مع هذا المأزق، المرشد أمام خيارين، إما أن ينكر وجود أزمة من الأساس وهذا سيؤدي إلى تزايد التآكل في مصداقيته أمام العامة، وإمّا أن يلقي اللوم على الولايات المتّحدة.

الخيار الأول غير ممكن، والخيار الثاني أصبح مستهلكا لدرجة أنه فقد إلى حد كبير تأثيره السياسي، وأصبح البعض ينظر إليه على أنه شماعة لتغطية الأخطاء، بالتالي، فإن الاستعانة بهذه الذريعة –حتى وإن كانت صحيحة- أصبح يؤدي إلى حد بعيد عكس الهدف المطلوب من استخدامها.

هذا ما يفسر إلى حد بعيد تصريحات المرشد الموجهة إلى المسؤولين الإيرانيين. اتّهام المرشد لهؤلاء المسؤولين يخدم هدفه الأساسي -في رفع المسؤولية عن نفسه- بشكل أكبر من استخدام ذريعة أمريكا في هذه المرحلة، فهو يجعل من المسؤولين في السلطات أدناه بمثابة كبش فداء، ويعفي بذلك نفسه من المسؤولية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإشارة إلى وجود مشاكل داخلية فيه شيء من الصحة، الأمر الذي يخدم المرشد في مجالات أخرى تتضمن تعزيز مصداقيته وتجديد ثقة العامة بأحكامه.

فضلا عن كل ما ذكر، فإن التصريح يتيح لخامنئي قدرة أكبر على المناورة السياسية مستقبلا، إذ إنه يحضر الناس للتأقلم مع الوضع القادم، ويدفع الحكومة القائمة والمسؤولين الجدد إلى بذل أقصى الطاقات لتحسين الوضع، وإذا فشلت، فإن البدائل الداخلية حاضرة بشكل أكثر تشددا، كما أنه سيبقى بإمكان المرشد في جميع الأحوال استخدام ذريعة واشنطن لاحقا إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي جراء التغييرات الحاصلة.

٣ سبتمبر ٢٠١٨

٣ سبتمبر ٢٠١٨

يثير مصير إدلب مخاوف ملايين السوريين في منطقتها وخارجها. ويطرح هؤلاء سؤالا قلقا عمّا إذا كانت أنقره ستتمسّك بضمانتها للشمال السوري، أم ستتخلى عنه... ثمّة عوامل تقرّر مصير إدلب، هي:

ـ أهمية تركيا بالنسبة لروسيا التي تفوق أهمية إدلب، وربما نظام الأسد، وستحكم موقف روسيا من دولةٍ لها مصلحة استراتيجية في إبعادها عن المعسكر الغربي. لذلك لن تغامر بإلحاق هزيمة في إدلب بها لسببين: الضرر الفادح الذي سيترتب على ابتعادها عن روسيا بالنسبة لموسكو، والنتائج القاسية والكارثية بالنسبة لمكانة الرئيس التركي أردوغان، ولصدقية نهجه السياسي. بقول آخر: لن تكرّر روسيا في إدلب ما سبق أن فعلته في الغوطة وريف حمص الشمالي، ليس فقط لأن تركيا دولة قوية، وإنما أيضا لأن عواقب استفزازها ستكون شديدة الخطورة على مجمل سياسات روسيا السورية، واستراتيجيتها الإقليمية والدولية. في المقابل، سيرغم التداخل بين الوضعين، السوري والتركي، وإخراج تركيا من إدلب بالقوة، رد فعل تركي، يتصل بحفظ أمن أنقرة القومي، وسيجبر أردوغان على الدفاع عن بلاده في إدلب، وربما في غيرها أيضا، بالخسارة المؤكدة لموسكو التي لن تتمكن من تعويضها في أي مكان آخر، وستكون أكبر بكثير من إبقاء الوضع في إدلب على حاله القائم اليوم، بضمانة تركيا.

ـ بما أن الرئيس الروسي بوتين حدد آخر العام الحالي مهلة نهائية لإنهاء القتال في سورية، ومطلع العام لبدء الحل السياسي، وبالنظر إلى التزام عسكر ودبلوماسيي روسيا بخططها، فإن خيار موسكو سيذهب، على الأرجح، نحو عمليةٍ محدودةٍ، لا يموت فيها الذئب أو يفني الغنم، تبقي على صدقية الكرملين، من دون أن تطيح علاقاته مع أنقرة، وتضعف مكانة أردوغان ونهجه، عبر ما يسمّيه الأسد متبجحا: "معركة تحرير إدلب" التي ما كان ليجد في نفسه الجرأة على مجرد الحديث عنها، من دون دعم جوي روسي، يرجح أن يقدّم له بصورة مقيّدة في الساحل، وصولا إلى جسر الشغور، لفتح طريقي حلب/ دمشق، واللاذقية / حلب السريعين، كما يقال.

ـ ليس لروسيا مصلحة في تخريب علاقات استراتيجية الأبعاد مع تركيا، من أجل مسألةٍ لها حلول متنوعة غير الدخول في مكاسرة عسكرية/ سياسية مع أنقرة التي أخبرت موسكو أن صلاتها الطيبة معها ليست بديلا لعلاقاتها مع أوروبا وأميركا. وليس أردوغان خوّافا يستسلم أمام التلويح بالقوة، لذلك جدّد تمسّكه بإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية والعراق، بينما تبدو واشنطن مصمّمة على تعزيز موقع الكرد في المعادلة السورية، وربما الإقليمية، ما يجعل لإدلب أهمية استراتيجية مضاعفة بالنسبة للرئيس التركي، بالنظر إلى أن إخراج تركيا منها يعني خروجها من المسألة السورية، ودخول في المقابل إلى تركيا. وفي السياسة، يفضل المرء الدفاع عن أمنه خارج حدوده، على ترك الأخطار تقتحمها، وتنتقل إلى داخلها.

ـ إخراج الشمال، ولو مؤقتا، من قرار روسيا الإجهاز على مناطق خفض التصعيد والتوتر، الذي قضى عليها في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف حمص الشمالي، وترك فسح متعاقبة من الوقت، لحل مشكلة جبهة النصرة في إدلب ومحيطها، دليل آخر على ما لأنقرة من أهمية استثنائية في نظر موسكو، وثقة بأنها تستطيع حل مشكلتها من دون حرب.

ـ هناك، أخيرا، احتمال وحيد قد يغير هذه الحسابات، هو تفاهم أميركي/ روسي على طي الصفحة الكردية، وسماح أنقرة بعودة الأسدية إلى الشمال السوري، بما فيه الجزء الذي تحتله أميركا منه. هل هذا احتمال واقعي؟ لا أعتقد. لذلك يبقي مصير إدلب رهنا بالعلاقات بين أنقرة وموسكو.

٢ سبتمبر ٢٠١٨

٢ سبتمبر ٢٠١٨

قال سقراط منذ القرن الخامس قبل الميلاد: "الخوف يجعل الناس أكثر حذرًا، وأكثر طاعة، وأكثر عبودية". تحوّلت هذه المقولة إلى منهج حقيقي يستخدمه الطغاة، خصوصا طغاة هذا العصر، لاستعباد شعوبهم، ولعل أهم مثال هو النظام الحاكم في سورية، لن يتفوّق عليه أحد في حجم الرعب الذي نشره، وفي طريقة استفادته من هذا الرعب، وجعل الإنسان السوري مخيرا دائما بين وجود النظام ونشر الفوضى والموت في كل زاوية وكل لحظة.

يحتفي العالم باليوم العالمي للمغيّبين قسريا، وفيه توثّق منظمات حقوق الإنسان ما يزيد عن ستين ألف اسم سوري مغيب قسريا، لا يعرف أحد عنهم شيئا، وتقول الأمم المتحدة إن 90% منهم مغيبون على يد عناصر الأمن التابعة للنظام الذي لا يعترف بوجود أحد منهم، والذي يعتمد التغييب القسري للتخلص من الناشطين، ولإثارة المزيد من الذعر، والخوف، وللتهرّب من مساءلته عن مصير معارضيه السلميين المغيبين قسريا، والذين ليس بينهم وبين اعترافه بموتهم تحت التعذيب إلا بعض الزمن، وبعض الأرقام التي تحولوا إليها، بعدما كانوا عقولا تحمل أحلام الحياة والحرية والعدل والمساوة، وتراهن على عالمٍ خذلها حتى الموت.

وقد كانت الأمم المتحدة، وفي قرار للجمعية العامة مؤرخ في 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، قد أعربت عن قلقها العميق تجاه ازدياد حالات الاختفاء القسري، أو غير الطوعي، وتجاه تزايد عدد التقارير التي تشير إلى تعرّض أقارب المختفين للمضايقة، وسوء المعاملة أو التخويف، وإلى المضايقات التي يتعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري؛ كما أنها أكّدت على خوفها من استغلال الدول الاستبدادية أنشطة مكافحة الإرهاب ذريعةً لانتهاك التزاماتها بقوانين حقوق الإنسان. وقد اعتمدت الجمعية حينها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما قرّرت أن تعلن 30 أغسطس/آب يوما دولياً لضحايا الاختفاء القسري، يُحتفل به اعتباراً من عام 2011، لكنها لم تتوقع أن يكون ذلك العام، وهو عام بدء الثورة السورية، بدايةً لتسجل سورية أكبر رقم للمختفين قسريا في العالم.

كانت حالات الاختفاء القسري قد بدأت في سورية منذ استلام الأسد الأب السلطة، خصوصا لمعارضيه السياسيين، ولزملائه في عملية الانقلاب العسكري التي قام بها، واستمرت بعد استلام الأسد الابن الذي أوهم الناس ببعض الانفتاح السياسي، ما جعل السياسيين يشكلون المنتديات في عام 2000. وشنّ بعدها بسنة حملة اعتقالات مرعبة، طاولت كل من وقّع على "إعلان دمشق" الذي جاء بعد مرحلة "ربيع دمشق" التي طالب بها مئات المثقفين في سورية، بالقيام بإصلاحات جذرية، وبإنهاء السلطة الأمنية التي تحكم البلاد، ورفع حالة الطوارئ، وبالسماح بقيام أحزاب مختلفة تتناوب على الحكم، وباستعمال منهج اقتصادي جديد ينقذ البلاد، وينهي الفساد الاقتصادي والسياسي فيها، لكن المشاركين جميعهم قوبلوا بالاعتقال والتعذيب، أو بالاختفاء القسري.

وبعد بدء ثورة الكرامة في سورية، ازدادت حالات الاختفاء القسري بطريقةٍ مرعبة، جعلت الأمم المتحدة تطالب بتشكيل "لجنة خاصة لتقصّي مصير ضحايا الاختفاء القسري في سورية"، وسمحت لمحامين سوريين عديدين بإثارة هذا الموضوع على المستوى العالمي، ولعل ما يقوم به أنور البني ومشيل الشماس هو أول خطوة عالمية حقيقية. لكن هل ستنجح في تذكير العالم بالذين يعيشون فقط بأسمائهم ما بين الموت والحياة؟

في اليوم العالمي للمغيبين قسريا، يحضر في أرواحنا وذاكرتنا المحامي خليل معتوق الذي دافع طوال عمره عن كل معتقلي الرأي في سورية، والذي أثار قضية المغيبين قسريا، وغيب قسريا منذ عام 2014، من دون أن يستطيع أحد معرفة شيء عنه. وهناك عبد العزيز الخير الذي دافع عن سلمية الثورة، واعتقله النظام منذ ست سنوات، ولم يعد يعترف بوجوده، على الرغم من طلب منظمات حقوق الإنسان العالمية الكشف عن مصيره. ونذكر ناصر بندق ومحمد ظاظا وزكي كريللو وابنه، ورانيا العباسي وزوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة، ولا ننسى رزان زيتونة وسميرة الخليل وناظم حمادة. واليوم نذكر أيضا مختطفات السويداء، اللواتي اختطفتهم عصاة النظام التي ينخرها السوس، وتسمى "داعش"، منذ شهر، ولم يزلن مغيبات قسريا، بينهن اثنتا عشرة طفلة.

نذكُركم يا ستين ألف قلب، وستين ألف حلم، وستين ألف أم تيبست وهي تنتظر، نذكركم ولا نعرف إن كنتم في زنازين النظام حيث تموت الحياة، أم أصبحتم كومة عظام في مقابر جماعية، تسع عظامكم وضمير العالم معكم. نقول لكم: لا تسامحوا هذا العالم، لا تسامحوا الأمم المتحدة، لا تسامحوا اليوم العالمي للمغيبين قسريا. ولا تسامحونا، لأننا لم نعد نمتلك لكم سوى الكتابة عنكم، وحمل أحلامكم معنا إلى بلاد الله الضيقة.

٢ سبتمبر ٢٠١٨

٢ سبتمبر ٢٠١٨

تتواصل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانيّة التي جزم رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه سيتغلب عليها في القريب العاجل، موحياً باحتمال تكليف شخص آخر غير سعد الحريري. ومن ناحيتهم، رفض قادة الطائفة السنية، على رغم اختلافاتهم، ما اعتبروه تعدياً على صلاحيات رئيس الحكومة السني. والحال أن هذه الأزمة هي خلاصة «عقد» ثلاث، بحسب اللغة السياسية والإعلامية المعتمدة في لبنان:

فهناك، أولاً، العقدة المارونية ومفادها رفض «التيار الوطني الحر»، أي حزب رئيس الجمهورية، الإقرار بالوزن الجديد الذي باتت تحظى به «القوات اللبنانية» في الانتخابات النيابية الأخيرة. أما ثانياً، فهناك العقدة الدرزية وتتمثل برفض «الحزب التقدمي الاشتراكي» وزعيمه وليد جنبلاط تمثيل خصومه في الطائفة ممن يتزعمهم طلال أرسلان. وثالثاً، هناك العقدة السنية وفحواها تمثيل السُنة المناهضين لزعامة آل الحريري، كعبد الرحيم مراد وأسامة سعد وسواهما ممن فازوا، هم أيضاً، في الانتخابات الأخيرة.

ولا شك أن أسباباً داخلية لبنانية تفسر جانباً من هذه الخلافات، أو «العقد». فكما تتنافس الطوائف عادة على توسيع حصصها وتقليص حصص سواها، كذلك تفعل الحزبيات داخل كل واحدة من الطوائف. هذه القاعدة الراسخة في السياسة اللبنانية، والتي تحرّكها الرغبة في الاستحواذ على تقديم الخدمات والتنفيعات، إنما يزيد في تعقيدها اليوم حضور المسألة السورية في لبنان. ذاك أن نظام بشار الأسد يتصرف وكأنه قد أنجز انتصاره على معارضيه، وأنه ينوي بالتالي استثمار هذا الانتصار في لبنان الذي كان سبّاقاً في كسر شوكته بدليل إخراج الجيش السوري منه في 2005.

والعودة الظافرة إلى لبنان لها عناوين كثيرة أهمّها التطبيع الكامل للعلاقات بين الدولتين، ومن ثم التحكّم ببضعة عناوين أساسية كعودة اللاجئين والنازحين السوريين من لبنان، وأوضاع المعارضين منهم المتروكين من دون أي حماية أو ضمانة، فضلاً عن ملف إعادة الإعمار في سوريا والذي لا تزال الجعجعة حوله تفوق كثيراً الطحن المأمول. فلبنان، إلى جانب كونه «خاصرة سوريا»، بحسب اللغة البعثية المعهودة، يستطيع أن يلعب دور كاسحة ألغام، عربياً ودولياً، أمام تطبيع أوسع مع نظام الأسد. وهناك إشارات كثيرة إلى أن الروس، ذوي الوزن المتعاظم في المنطقة، يلعبون دوراً ضاغطاً في الاتجاه هذا.

لكن انتصار الاتجاه المذكور يتطلب الإمساك بالحكومة اللبنانية عن طريق القوى الثلاث: «التيّار الوطني الحر» أو العونيين، والسنّة المناهضين للحريري، وطلال أرسلان. فالطرفان الثاني والثالث معروفان بعلاقات لم تفتر حرارتها مرةً مع دمشق، أو مع «حزب الله»، بينما ميز الطرف الأول بين مناوأة النظام السوري حين كان في لبنان قبل 2005 والانفتاح عليه بعد انسحاب جيشه. وفضلاً عن اتفاق «التفاهم» الذي جمع العونيين بـ«حزب الله»، فإنهم التزموا، في جميع المسائل الأساسية والكبرى، نفس مواقف النظام السوري.

لقد شارك «حزب الله»، كما هو معروف جيداً، في الحرب السورية، وكان لمشاركته أثرها في تعديل التوازنات العسكرية، قبل أن يتكفل التدخل الروسي، ابتداء ب 2015، بحسم الصراع لصالح بشار الأسد. وترتبت على هذه المشاركة، من قبل حزب ممثّل في الحكومة اللبنانية، نتائج عدة بعضها يتعلق بتهجير السوريين، وبعضها يتصل بتجويف معادلة «النأي بالنفس» اللبنانية وإفراغها من كل معنى. أما اليوم فيدل تعقيد تشكيل الحكومة على رغبة حلفاء حزب الله في الانتقال إلى الاستثمار السياسي للنتائج الحربية. هكذا لا يعود كافياً تعطيل مبدأ «النأي بالنفس» بل يغدو المطروح الانتقال إلى تحالف سياسي صريح مع النظام في دمشق. وأسوأ ما في الأمر أن «المعتدلين» في هذا الاتجاه لا يجدون إلا الروس طرفاً يراهنون عليه لضبط جموح إيران و«حزب الله»!

٢ سبتمبر ٢٠١٨

٢ سبتمبر ٢٠١٨

تبذل تركيا جهودًا كبيرة لتجنيب إدلب عملية عسكرية كبيرة يهدد بها النظام منذ أسابيع ويحشد لها القوات مؤخرًا. فالمنطقة، الرابعة من مناطق خفض التصعيد وفق مسار أستانا، باتت الملف الأول في أجندة عواصم الإطار الثلاثي الضامن لوقف إطلاق النار في سوريا، ومن المتوقع أن تكون أحد أهم ملفات القمة الثلاثية التي ستعقد في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل في إيران.

تحظى المحافظة باهتمام تركي كبير لما تختص به من مميزات. فهي منطقة واسعة جغرافيًّا، ويقطنها حوالي أربعة ملايين إنسان وفق بعض التقديرات، غالبيتهم من النازحين إليها، وتتركز فيها فصائل عسكرية معارضة يقدر عددها بحوالي 100 ألف مقاتل، وهي المنطقة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة المحسوبة عليها، إضافة لتواصلها الجغرافي و/أو قربها من مناطق النفوذ التركية في درع الفرات وغصن الزيتون، فضلًا طبعًا عن التواجد التركي الميداني في المحافظة عبر نقاط المراقبة الاثنتي عشرة.

بذريعة “تحرير” المنطقة من هيئة تحرير الشام، التمظهر الأخير للفصائل المحسوبة على “القاعدة” في سوريا، يهدد النظام بعملية واسعة وتدعمه روسيا في مساعيه. عملية كهذه ترفضها تركيا وتحاول قدر الإمكان تجنبها وتجنيبها، أولًا: لما ستسببه من كارثة إنسانية كبيرة بالنظر للكثافة السكانية المرتفعة، وثانيًا: بسبب موجات اللجوء والنزوح الكبيرة المتوقعة في حال حدوثها، والتي سيكون نصيب الأسد فيها لتركيا التي تستضيف حوالي ثلاثة ملايين منهم، ولا تريد عبئًا إضافيًّا. ولذلك فقد ركزت تصريحات أردوغان ووزير الخارجية تشاووش أوغلو على النتائج الكارثية للحملة المفترضة على إدلب وعلى مسار أستانا برمته.

هناك من يتوقع و/أو يريد جهدًا عسكريًّا تركيًّا مباشرًا لحماية المحافظة، على غرار عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، بيد أن أنقرة لا تريد ولا تستطيع ذلك لأربعة أسباب رئيسة على الأقل. فمن الناحية القانونية والسياسية لا تملك تركيا في إدلب نفس المسوغات التي قدمتها في العمليتين العسكريتين السابقتين خصوصًا وأنها منطقة غير حدودية معها. كما أنها لا تستطيع الوقوف أمام النظام في ظل سعيه لبسط سيطرته على “أراضيه” وهو المسعى المدعوم روسيًّا والمقبول دوليًّا في الفترة الأخيرة، فضلًا عن أن ذلك قد يضعها في سياق الدفاع عن “منظمة إرهابية” -هي هيئة تحرير الشام- ذريعة تدخل النظام وروسيا. وبالنظر لموازين القوى العسكرية فلا يمكن لتركيا أن تدخل في مواجهة عسكرية إذا ما كان طرفها الآخر روسيا، ويزيد من حساسية الموقف الحسابات السياسية مؤخرًا في ظل الأزمة مع واشنطن، وهو ما يبدو أن موسكو تستغله بشكل كبير للضغط على أنقرة في موضوع إدلب.

بناء على هذه المعطيات والحسابات الدقيقة، تبدو خيارات تركيا محدودة، أهمها وفي مقدمتها الجهد السياسي والدبلوماسي مع روسيا تحديدًا لتجنيب المنطقة مآلات التدخل العسكري. وتقوم المقاربة التركية على التوافق مع موسكو حول ضرورة خروج/إخراج “تحرير الشام” من المحافظة، لكن ليس بالضرورة من خلال المواجهة العسكرية. إذ تبذل أنقرة منذ فترة ليست بالقصيرة جهودًا غير مباشرة لـ”حل” الهيئة أو “تفكيكها”، بما قد يتضمن ترحيل المقاتلين الأجانب و”إذابة” عناصرها السورية أو معظمها في المحافظة وربما ضم بعض العناصر لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” التي تشكلت حديثًا بتوحد عدد من الفصائل. ولاحقًا إدارة المنطقة مدنيًّا وأمنيًّا من خلال تلك الفصائل وبضمانات تركية أو ربما تركية ورسية وإيرانية وفق اتفاق سابق بينها، وهو سيناريو شبيه بما طبق في درعا مؤخرًا.

لكن وتيرة التصريحات الروسية تحديدًا بخصوص إدلب تشير إلى أن أنقرة قد لا تملك الوقت الكافي لبلورة هذا الحل وتطبيقه في ظل الضغوط الروسية عليها لإنهاء مشكلة الهيئة، ولعل حديث وزير الخارجية الروسي لافروف عن “محادثات روسية مع الولايات المتحدة بخصوص إدلب” تصب في معنى الضغط على أنقرة من جهة وفتح مصير إدلب على احتمالات إضافية من جهة أخرى.

في ظل هذه الحسابات، ولسحب الذريعة من يد روسيا والنظام، قد تضطر تركيا للقوة الخشنة، أي تدخلها أو تدخل الفصائل السورية المدعومة من طرفها ضد هيئة تحرير الشام. فقد كانت خطوة التوحد تحت اسم الجبهة الوطنية للتحرير موجهة بالأساس للنظام، لكنها أيضًا حملت معنى التمايز عن الهيئة وتهديدها ضمنيًّا بخطوات عملية ضدها في حال رفضت التعاون مع مسار الحل والتفكيك.

تدرك أنقرة بالتأكيد أن سيناريو المواجهة العسكرية مع الهيئة قد يخلط الأوراق في المحافظة ويفتح باب الفوضى فيها وأنه قد يكون له ارتداداته في داخل أراضيها إما انتقامًا و/أو تفاعلًا، ولذلك فقد كانت دومًا تتجنب هذا السيناريو ولن تذهب إليه -إن ذهبت- إلا مضطرة وبحسابات دقيقة مرة أخرى.

أما في حال شن النظام فعلًا عملية عسكرية في المحافظة، فمن المنطقي أن طبيعة الرد التركي ستعتمد على مستوى ووتيرة هذا التدخل، خصوصًا وأنها موجودة على الأرض من خلال نقاط المراقبة العسكرية. قد يكون الرد التركي عن طريق الجبهة الوطنية للتحرير تسهيلًا أو دعمًا، وقد تتدخل القوات التركية لحماية نقاط المراقبة وبعض المناطق المحاذية لها، لكن -مرة أخرى- ليس من المتوقع أن يكون هناك تدخل تركي مباشر وواسع في حال كانت روسيا جزءًا من العملية العسكرية أو داعمة لها من الجو.

بكل الأحوال، تأمل تركيا أن تكون الظروف المختلفة لإدلب، وخصوصًا عدد مقاتلي فصائل المعارضة وتسليحهم وتدريبهم وتوحدهم مؤخرًا وصعوبة لجوئهم لأي منطقة أخرى بعد إدلب ما قد يعني استماتتهم في القتال، تأمل في أن تكون تلك الظروف عاملًا رادعًا للنظام عن شن حملته العسكرية التي يتوعد بها أو على الأقل تأجيلها، بما يفسح لها المجال الزمني لإنجاح المسار الدبلوماسي مع روسيا وبدرجة أقل إيران. لكن تركيا تدرك بالتأكيد أن هذه الاختلافات في النهاية “كمية” وليست “نوعية”، وبالتالي فهي غير قادرة على ضمان مصير مختلف لإدلب عن حلب والغوطة الشرقية ودرعا بالضرورة.

ولذا، تعول تركيا كثيرًا على عامل الزمن وعلى القمة الثلاثية المقبلة في إيران، إن لم تبدأ العملية العسكرية قبلها، لاجتراح حل بديل عن التدخل العسكري، لتثبت الأيام لاحقًا هل يكون حلًّا مستدامًا أو مؤقتًا لتعود بعده تهديدات النظام وروسيا أو خططهما البديلة.

١ سبتمبر ٢٠١٨

١ سبتمبر ٢٠١٨

لم يعد خافياً على كل متابع لما يجري بسورية اليوم، حقيقة انحسار وتراجع المعارضة السورية والفصائل المقاتلة، وتقدم قوات الأسد وبسطها السيطرة على مناطق شاسعة من الأراضي السورية.

البداية كانت من حلب بعد إخراج "أو خروج" المقاتلين منها وماتحمله حلب من أهمية ورمزية حظيت بها منذ بداية المظاهرات السلمية، حيث كان النظام يتباهى ويستقوي بعدم انضمامها للثورة كما يفعل اليوم بعد استعادتها ويعتبر هذا مؤشراً على بداية الانتصارات (!) واستعادة الأراضي من جديد.

خروج حلب من المعادلة كانت انعطافة جديدة وربما تكون بداية المنعطفات في انكسار الثورة السورية وتراجعها، وترجمة للقول المشهور "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض" حيث تتالت الثيران بعد حلب بالانهيار والاستسلام، وربما كان ثور الغوطة هو بداية النهاية الحقيقية وبعد ذلك لم يكن انهيار المنطقة الجنوبية بالأمر الصعب ولا المستحيل، لتبقى إدلب وهي الانعطافة الأخيرة لانحسار الثورة السورية وعودة النظام من جديد ليبسط قوته على كل الحدود والمنافذ البحرية والبرية.

وهذا مؤشر خطير ويحمل كثيرا من المعاني والتكهنات بمستقبل الملايين من أبناء سورية الذين خرجوا مطالبين بالحرية والكرامة والديمقراطية، ومؤشر أيضا لمستقبل مناطق درع الفرات وغصن الزيتون التي لن يسكت النظام عنها، وستكون خطوته اللاحقة، بل وربما يتجرأ النظام "المنتصر" على إلغاء اتفاقية أضنة مع تركيا والعودة من جديد لدعم لحزب العمال الكرستاني لينتقم من تركيا أيضاَ.

ولم يكن خافياً على أحد أيضاً، أن الدور سيأتي على إدلب، وأن النظام لن يتخلى عنها، وخاصة بعد الإنجازات والانتصارات التي حققها من خلال الحصار وسياسة التجويع والتدمير وإرغام الفصائل على مصالحات المنهزمين في مناطق عديدة من سورية.

وهنا يحق التساؤل بل ويجب على كل متابع وسوري أن يسأل عن الخطة أو الخطوة التي أعدها المشاركون في هذه المفاوضات والمصالحات اعتباراً من الخروج من حلب مروراً بأستانة ومصالحات الغوطة وانتهاءً بمصالحات (!) المنطقة الجنوبية...

هل كان الخروج من حلب والغوطة وباقي الأماكن بناءً على وعود روسية، بأن إدلب ستكون ملاذاَ آمناً لهم!!؟؟ وأنه لن يتم التعرض لها!!؟؟ حتى مثل هذا التعهد - إن وجد - ما كان يجب أن ينطلي على المشاركين لأنه يخالف كل نواميس الكون وطباع الذين يجسلون معهم على طاولات المفاوضات...

أم كان الأمر هو مجرد عمل إسعافي سريع، الغاية منه الحفاظ على أرواح البقية الباقية وتأجيل موضوع إدلب لمرحلة لاحقة...!!؟؟

أي ترحيل المرحلة وربما تسويف المشكلة...!!؟؟

لا يحتاح الأمر لذكاء خارق أو عبقرية سياسية ولا لخبرة استراتيجية لمعرفة مستقبل إدلب وما ستؤول إليه الأمور بعد تمكن النظام من فك الخناق المحكم على رقبته في الغوطة من خلال تقويض الفصائل العسكرية هناك - التي اشتغلت وانشغلت بمحاربة بعضها بدل الاستعداد للمرحلة القادمة - استعادة النظام للغوطة وريف دمشق جعله يتنفس الصعداء ويتسعيد الثقة بالنفس لكي يستمر في خطته التي وصلت لأطراف محافظة إدلب اليوم...

تركيا، وعلى لسان رئيس الجمهورية ومنذ أكثر من شهر صرح بأن هناك أموراً تجري بسورية على عكس ما تريده وتتمناه تركيا، وأن هجوماً عسكرياً على إدلب سيقلب الطاولة في مباحثات أستانة وستعتبر بحكم الملغاة، كان بمثابة إشارة واضحة على ما يطبخ لإدلب وراء الكواليس، كما أن تصريح وزير الخارجية التركي بالأمس أيضاً أن الهجوم على إدلب سيفقدنا نحن ضامني أستانة الثقة بنا أمام بقية الاطراف، هو أيضا إشارة لعمق الخلاف التركي الروسي ووصول المباحثات لنقطة شبه مسدودة... مع العلم أن مراجعة بسيطة لكل ما حدث بمخرجات أستانة توضح أن الضامن الروسي والإيراني لم يلتزما ولم يضمنا سوى كل ما يحقق تقدم النظام وانتصاراته على حساب المعارضة والفصائل المشاركة بأستانة وتركيا الضامنة...

وهنا يمكننا التساؤل من جديد، ما هي الخطة الحالية للمعارضة وتركيا في مواجهة الحشود العسكرية وتطويق محافظة إدلب، واستعداد النظام والميليشيات الإيرانية لاقتحام المحافظة...!!؟؟

هل المجابهة والمقاومة...؟؟

أم الاستسلام والتصالح..؟؟

وما مصير من رفض وسيرفض الاستسلام والمصالحة... وإلى أين سيرحلون هذه المرة...!!؟؟

وما هو مصير غصن الزيتون ودرع الفرات بعد اجتياح إدلب!!؟؟

وهل ستعود قوات البي ي دي لعفرين من جديد وتبدأ بتهديد الحدود التركية؟؟

أسئلة كثيرة وكبيرة، معقدة وحرجة...

ريما يكون الموقف التركي هذه المرة في أضعف حالاته، حيث لم يلتزم الضامن الروسي بأي تعهداته، والضامن الإيراني يطالب تركيا علناً بالخروج من سوريا... روسيا تصر على قهر المعارضة وإخضاعها للاستسلام، وأمريكا تريد الضغط على تركيا وإشراك قوات الحماية الكردية بالهجوم على إدلب مع قوات النظام... وكثير من المحلليين السياسيين الأتراك – مع الأسف الشديد - يطالبون الحكومة بالتقارب مع النظام وإنهاء الأمر كما يريد... متجاهلين عن قصد أو غير قصد أن النظام هو الذي كان يدعم حزب العمال الكردستاني لعقود من الزمن ضد تركيا، ومتناسين كيف سيكون الحال بعد أن يشعر النظام بالنصر والدعم الروسي والأمريكي له...

وهذا يقودنا لحقيقة طالما ذكرناها مرارا وتكرارا، وهي أن المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري لم تكن تملك الرؤية والخطط والبدائل تجاه كل المتغيرات والاحتمالات والانعطافات التي يمكن أن تعايشها الثورة السورية...

وما أحوج السوريين اليوم لامتلاك رؤية واضحة معلنة محددة...

إدلب هي الانعطافة الأخيرة ولا يزال أهل الأرض يملكون القوة التي قد تغير قواعد اللعبة...

فهل يمكن تدارك الأمر وقلب الطاولة...

أم أن إدلب ستكون بداية النهاية... وبداية مأزق جديد لتركيا، ومأساة وتغريبة جديدة لملايين السوريين...!!؟؟

١ سبتمبر ٢٠١٨

١ سبتمبر ٢٠١٨

كانت إدلب محافظة المدن المنسية التي طواها التاريخ، بعد أن تعرضت للدمار على مدى قرون، وهي أغنى مناطق سوريا بالآثار التي يزيد عدد مواقعها الشهيرة على خمسمائة موقع، كثير منها مسجل في لائحة التراث العالمي، وبعضها كشف للإنسانية حضارات كانت مدفونة تحت ترابها الخصب، مثل إيبلا (تل مرديخ) الذي غير معرفة الإنسانية بتاريخ مغيب لدولة كبرى من منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، بسطت نفوذها على هضبة الأناضول حتى جنوب سيناء ومن وداي الفرات إلى شاطئ المتوسط، وهي أقدم من الإمبراطورية الآكادية، والمفارقة أن هذه المحافظة تخرج اليوم من هوة النسيان، لتصير موضع اهتمام دولي، لأنها قيد التعرض لدمار جديد بعد مرور أربعة آلاف عام على الدمار الأول الذي قام به نارام سين الآكادي الذي أحرق القصر الملكي في إيبلا، ودفن تلك الحضارة العريقة، واليوم تستعد روسيا وإيران والنظام السوري لإشعال حريق آخر بهدف استعادة تلك المنطقة التي ابتليت بوجود تنظيمات متطرفة اختطفت ثورة الحرية والكرامة وحاربت «الجيش الحر»، على نحو يواكب ما فعله تنظيم «داعش»، الذي كان ذريعة لقيام تحالف دولي لمحاربة الإرهاب، وكانت النتيجة أن الشعب هو الذي دفع الأثمان الباهظة، فقد تم قتل مئات الآلاف وتهجير وتشريد ملايين السكان.

ويبدو أن المجتمع الدولي الذي صمت عن مجازر الغوطة، ولم يتخذ موقفاً أخلاقياً أو قانونياً حازماً بعد الاستخدام المتكرر للكيماوي بدأ يشعر بخطر إمكانية استخدام الكيماوي في إدلب، والتصريحات والتسريبات الراهنة حول هذا الموضع قابلة لتفسيرين، أحدهما تهيئة لاتهام المعارضة باستخدام الكيماوي، وثانيها إثارة الملف من جديد ليكون تهيئة لاستكمال الملف الراهن والجاهز للإحالة إلى الجنائية الدولية مع اقتراب موعد الاستحقاقات الأخيرة التي يكشف عنها الإصرار الدولي على أن تكون جنيف والقرار 2254 محطة الحل النهائي.

ومع تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال أن تواجه تركيا (ومن بعدها أوروبا) موجة نزوح جديدة قد تتجاوز 800 ألف إنسان، يصر الأميركان على تكرار تصريحاتهم بالحرص على أمن السكان، وعلى التفريق بين المعارضة المعتدلة القابلة بالحل السياسي، وبين المتطرفين، ويبدو أن الدول التي جاء منها المتطرفون رفضت عودتهم إلى بلادهم، وهي تفضل موتهم في إدلب على عودتهم ومحاكمتهم التي قد تكشف من الفضائح ما لاتريد كشفه، ومع أن بعض الدول المجاورة بذلت جهوداً لتفكيك تلك التنظيمات المصنفة إرهابية، إلا أن نتائج هذه الجهود لم تظهر إلى الآن، ربما بسبب الرفض الدولي لاستيعاب قادة وعناصر هذه التنظيمات وهم على الغالب من خارج سوريا، فأما المحليون من أبناء سوريا، فالحل بسيط لمشكلتهم، لأنهم على الغالب غير مؤدلجين، وإنما قادتهم ظروف الحرب والحاجة والجهل للدخول في هذه التنظيمات ولاسيما بعد أن تعرضت فصائل «الجيش الحر» لانهيار بعد هجوم المتطرفين عليها، وبعد توقف كل دعم عنها، فلم يجد بعض الشباب المقهورين غير هذه التنظيمات بديلاً يحتوي غضبهم.

ومن المتوقع أن تكون قضية إدلب محل تنازع دولي خلال شهر سبتمبر المقبل، ولن يكون سهلاً إنقاذ المدنيين إن لم تخرج تلك التنظيمات المتطرفة من إدلب، والخوف من أن يسارع الروس إلى الحل العسكري كما فعلوا في حلب، وهم اليوم يريدون الإسراع بإنهاء الملف السوري، وعودة اللاجئين والبدء بإعادة الإعمار لإعلان الانتصار الساحق، وربما يستلهمون ما نجحوا به مرحلياً في حوران والقنيطرة، ولكنهم حتى هذه اللحظة يخشون اللجوء إلى حل في إدلب ترفضه تركيا التي ستواجه مشكلة النازحين في حال حدوث هجوم كاسح، فأما النظام فهو مُصر على حل عسكري في منطقة جسر الشغور والغاب وجبل التركمان بخاصة، لكونها متداخلة مع ريف اللاذقية، لكن اشتعال النار سيهدد بشمولها كل أنحاء المحافظة، فضلاً عن امتداداتها إلى ريفي حماه وحلب، حيث نقاط المراقبة التركية، والخطر أن يتصاعد الصدام ويعزز احتمال تبدل خارطة العلاقات بين أقطاب أستانة، فضلاً عن احتمال تدخل أميركي وغربي مفاجئ سياسياً، وربما يكون خاطفاً عسكرياً لخلط الأوراق وقلب الطاولة، فالولايات المتحدة التي آثرت سياسة التخلي عن القضية السورية بدت في المرحلة الراهنة ترفع سقف تصريحاتها، ولم يأخذها السوريون مأخذ الجد، بعد الخذلان الذي تعرضوا له في حوران (وكانت الولايات المتحدة هي الضامنة)، ولكن السوريين الذين يترقبون ما سيحدث في إدلب بحذر وريبة، ويخشون دخول النظام إليها خشية فظاعة الانتقام، يرغبون أن تخرج التنظيمات المتطرفة الغريبة عن بلدهم وعن سلوكهم، ويعملون على تشكيل مجالس حكم محلية تقنية بإشراف الضامن لمرحلة مؤقتة ريثما تنعقد جولة جنيف للحل النهائي التي ستشهد ولادة المرحلة الانتقالية، ويطبق فيها القرار 2254.

١ سبتمبر ٢٠١٨

١ سبتمبر ٢٠١٨

لم تعد إدلب ملجأً لمعارضي الأسد من مقاتلي الفصائل المسلحة فحسب، ولا هي فقط التجمع السكاني الأكبر لحاضنة الثورة الشعبية، ممن رفضوا التسويات التي أجبرت عليها مناطق حمص وحلب وريف دمشق ودرعا، وليست إدلب «المنطقة المحررة» الأخيرة التي يريد نظام الأسد استرجاعها تحت سيطرته، لاستكمال مشروعه بإعادة إنتاج نفسه أمام المجتمع الدولي، كما أنها ليست فقط المجال الحيوي لتسوية دولية تجمع بين روسيا وتركيا، مقابل بقاء الأخيرة كضامن لقبول المعارضة إملاءات التسوية الروسية في مساري»آستانا» و»سوتشي»، في مواجهة الحلف الأميركي - الغربي، لقلب الطاولة على المسار الأممي في جنيف المدعوم بقرارات دولية لحل الصراع في سورية... إدلب في حقيقة الأمر هي ذلك كله وأكثر، إلا أنها أيضاً في هذا الوقت، هي طوق النجاة الذي يبحث عنه كل من الأسد وروحاني إيران، في مواجهة حملة الترحيل المستعجلة التي تعلنها الولايات المتحدة الأميركية عليهما.

فحيث يبني النظام السوري قدراته على تأخير الحل السياسي المبني على بيان جنيف1، ولاحقاً القرارات الأممية ومنها القرار 2254، وإرادة الولايات المتحدة الأميركية التي أعلن عنها وزير خارجيتها «أن ما يحدث في سورية حرب أهلية ويجب ألا يكون للأسد مستقبل في أي حل سوري مقبل»، ما يجعل وسيلته لتمديد بقائه في السلطة استمرار وجود المعارك البينية مع المعارضة من جهة (وهذه يمكن القول إنها انتهت مع آخر معاركه في درعا)، قبل عملية التسوية الروسية مع الفصائل، وأيضاً معاركه ضد الإرهاب المتمثل في كل من «داعش» وجبهة «النصرة»، وهو يدرك تماماً أن الحل السياسي المقبل يعني إنهاء شكل النظام الحالي بكل ما يمثله، بدءاً من رأس النظام، وانتهاء بشكل الجيش، وبنية الحكم، وطبيعة الانتخابات التشريعية والرئاسية، أي أن استمراره زمنياً ووظيفياً مرتبط:

أولاً، بقدرته على استثمار الوقت اللازم «محلياً» لإعادة تأهيل المناطق التي استولى عليها النظام، مما سُمي سابقاً «مناطق خفض التصعيد»، عبر عملياته القتالية التي استبقت فرض التسويات الاستسلامية للفصائل المسلّحة، ومن ثم قبول بعض تلك الفصائل بدخولها مرحلة التدجين، تحت مسميات تحوّلها إلى شرطة محلية، أو تطوعها في خدمة الفيلق الخامس ذي المرجعية الروسية، أو اندماجها مع الفرقة الرابعة ذات التبعية الإيرانية، وهذا يعني إعادة تنشيط حاضنته الشعبية وتوسيعها أيضاً.

ثانياً، استمرار المعارك في سورية تحت شعار محاربة المتطرفين، لاستثمار الوقت «دولياً» والحاجة الى النظام السوري كقوة مقاتلة على الأرض، تعمل وفق التوجهات الروسية من جهة، وبما يتوافق واتفاقات خفض التصعيد الموقعة في آستانا بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران، التي تتيح للنظام استمرار ادعاء شن الحرب على المتطرفين في أي منطقة في سورية، من جهة ثانية، ما يعني أن شرعية استمرار النظام الحالي يستمدها من شرعية معاركه المفتعلة ضد ما يسمى المتطرفين في «النصرة»، ومن هو في سياق المتحالف معها، ومن هنا يمكن القول إن ظهور أمير النصرة «الجولاني» في المناطق التي يريد النظام إدارة معركته ووقته الأطول فيها، هو خدمة جلية ومأجورة وواضحة لإمهال النظام وتمكينه من تلك المعارك عسكرياً، قبل خوضه معركة التفاوض سياسياً، ما يجعل من إدلب الملجأ الأخير لـ»الأسد» ليهرب إليها من تسارع الوقت الذي تفرضه الولايات المتحدة على روسيا لإنهاء الصراع في سورية وفق مسار جنيف الأممي.

أما النظام الإيراني الذي يراهن ليبقي على وجوده في سورية، ومعركة إدلب هي فرصته الأخيرة لخوض معركة بقائه في المعادلة، ومن خلالها في المنطقة عبر أذرعه الميليشياوية الطائفية، بزعم أنه جاء بطلب من الحكومة السورية، وهو ما نفاه الأسد في لقائه مع قناة «روسيا اليوم» في 31 أيار (مايو) الماضي، معتبراً أن دعوته اقتصرت على القوات الروسية فقط. ورفضت إيران الانسحاب في تصريح لوزارة خارجيتها في (21 أيار 2018)، رداً على دعوة الرئيس بوتين كل القوات الأجنبية للخروج من سورية، مؤكدة عكس ما صرح به الأسد لاحقاً، «بأن وجودها هو بناء على طلب من حكومة دمشق»، ومن ثم إعلان روسيا عجزها عن تأدية التزاماتها بإقناع إيران بالانسحاب. ما وضعها أمام مأزق شرعنة وجود قواتها دولياً، واضطرارها لأن تختبئ في عباءة النظام تارة، وتحت ظل اتفاقات آستانا وثغراتها القانونية تارة أخرى، لتمدد من ضرورة بقائها كقوة حليفة في الحرب على التطرف الذي تمثله جبهة «النصرة» في إدلب.

وسواء بقصد تسريع الحل في سورية، أو إزاحة إيران من المشهد تنفيذاً للمطالب الأميركية - الإسرائيلية والعربية، فإن تصريحات موسكو عن عدم قدرتها على إلزام إيران بالخروج من سورية، هو في مثابة الضوء الأخضر للإدارة الأميركية في إعلان حربها على إيران اقتصادياً وعسكرياً، حتى عندما تكون الضربات مموّهة بالهوية الإسرائيلية، والتي تقف روسيا صامتة تجاهها، على رغم منظومات دفاعها الجوية التي أخذت وضعية الصمت المريب، الذي لم تتجاهله إيران على ما يبدو، وأسست لعرقلة اتفاقات حليفها الروسي بوتين مع نظيره الأميركي ترامب، عبر الدخول في حروب متتالية تصنع لها مسببات تأجيل عملية ترحيلها من سورية، والمنطقة عموماً، وتأجيج الخلافات الداخلية بفعلها، أو بفعل أذرعها كما يحدث في لبنان واليمن.

من هنا، يمكن فهم تصريحات وزير الدفاع الأميركي منذ يومين، بأن خروج إيران من سورية «ضمانة لنزع العامل الأقوى في زعزعة الاستقرار في المنطقة»، والتي تأتي في سياق تأكيد النقاط 12 التي طرحها مايك بومبيو في أيار الماضي، ومنها الانسحاب من سورية، وإنهاء دعم إيران للميليشيات الطائفية، ومنها حزب الله في لبنان والقوى الطائفية في العراق، والحوثيون في اليمن، ما يعني خروج الأمر بما يتعلق بإيران من مجال التفاوض عبر وسيط (الروسي)، إلى رحاب الرسائل الجدية من قوى التحالف الغربي - الأميركي، الذي يستعرض قواه في الطرف المقابل للحشود الإيرانية وقوات النظام في إدلب.

ويأتي هذا التصعيد على جانبي الصراع الدولي، ليس من باب التقليل من حجم التفاهمات الروسية - الأميركية، بما يتعلق بحل الصراع في سورية، وإنما ضمن سلسلة الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين، والتي تمر بحالة استعصاء أحياناً، بسبب «الوهم الروسي»، الذي رافق بداية الاتفاق مع الجانب الأميركي، حول قدرتها على عقد اتفاقات تتعلق بمصير إيران في سورية، وإلزام النظام السوري بكامل رموزه الاتجاه خلف الإرادة الروسية في تبني الحل السياسي، الذي يعتمد مبدأ التسويات، مقابل التغيير السياسي الهادئ عبر الدستور، والانتخابات، وخروج القوات الإيرانية، بضمانة الوجود الروسي، «كشرطي منطقة» لا يخرج في اجتهاداته عن سيناريوات الحل التي تضمن مصالح القوى المتصارعة، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك ما يتعلق بعقود الإعمار التي أوقف ترامب تدفق فاتحات الشهية عليها، التي وزعتها روسيا على أوروبا، تحت مسمى عودة اللاجئين وتوطينهم.

٣١ أغسطس ٢٠١٨

٣١ أغسطس ٢٠١٨

حشود امريكية في الخليج العربي والمتوسط تتباين الرؤى حول اهدافها تارة النظام السوري وحلفاؤه في سوريا بذريعة استخدام الاسلحة الكيماوية في حال اندلاع معركة ادلب او ردعه عن فعل ذلك؛ وتارة بان الهدف تدعيم قوة الردع الاسرائيلية في حال اندلاع مواجهة مع حزب الله وايران؛ واخرى بهدف توجيه ضربة للمفاعلات النووية الايرانية.

الحشود بحد ذاتها تحمل خطرا كبيرا من احتمال تحول أي مواجهة الى حرب اقليمية تمتد من البحر الاحمر واليمن الى الخليج العربي فسوريا ولبنان والعراق وفلسطين؛ فكلها باتت بؤرا ساخنة واي حشود اضافية تجعل من امكانية توسع المواجهة او رفع مستوى السخونة في بؤر التوتر واردة جدا.

روسيا وعلى لسان وزير دفاعها حذرت من امكانية توجيه ضربة عسكرية للنظام في حمص وحماة ومحيط ادلب بحجة استخدام النظام للسلاح الكيميائي؛ خصوصا بعدما تكاثرت التحذيرات والحديث عن السلاح الكيميائي في الآونة الاخيرة ما دفعها الى البدء بحملة اعلامية استباقية وحشد بعض قطعها في المتوسط على امل احباط أي توجه امريكي لإحياء التحالف الثلاثي (الفرنسي البريطاني الامريكي) لتوجيه ضربة ثلاثية جديدة خصوصا أن الرئيس الفرنسي ماكرون عاد ليتحدث عن مستقبل الاسد واستحالة بقائه في السلطة بحماسة شديدة.

التحرك الامريكي على الرغم من ارتباطه بسياق اقليمي يهدف لممارسة المزيد من الضغوط على ايران وحزب الله؛ فإنه يبدو للمراقب استعراضا للقوة في المنطقة يهدف الى تعظيم اوراقها التفاوضية واستعادة زخم حضورها في الاقليم مع اقتراب موعد عقد محادثات جديدة في جنيف والاستانة؛ بل وانعقاد جلسات الجمعية العامة في الامم المتحدة؛ كما ان المتغير الداخلي حاضر.

فترامب يهدف لاستعراض قوته في الداخل الامريكي وقدرته على الفعل و التاثير امر ليس مستبعدا فتحقيق انجازات بعد ان تعثرت سياسته تجاه ايران بسب الممانعة الصينية الروسية التركية الاوروبية بات ملحا؛ خصوصا بعد تفجر ازمة الثلاثاء الاسود التي تبعت ادانة رئيس حملته الانتخابية مانفورت وشهادة محاميه كوهين واقتراب موعد انتخابات الكونغرس الامريكي في تشرين الثاني القادم.

تختلط الاوراق المحلية والاقليمية بشكل غير مسبوق لتنتج سياسة متناقضة تحمل العديد من المفارقات الغريبة؛ فسحب حاملات الطائرات والقطع البحرية من جنوب شرق اسيا وبحر الصين الجنوبي كشفت عن مخاوف من خلق فجوة امنية واستراتيجية تتيح للصين توسيع نشاطاتها في المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي؛ امر دفع احد القادة العسكريين في البنتاغون وعلى غير العادة الى التحذير من هذا الفراغ الاستراتيجي كاشفا عن تباين وخلافات في الرؤى بين ما يطرحه ترامب وطاقم ادارته وبين مصالح امريكا المشدودة ومتطلبات الامن الاستراتيجي الامريكي.

فترامب يخوض صراعات على كافة الجبهات ويخلق المزيد من بؤر التوتر دافعا القوى الدولية والاقليمية الى مزيد من التحدي لإرادته السياسية والامنية؛ فايران تستعرض قوتها بشكل اكبر في الخليج العربي وتهدد بإغلاقه والصين تتعاقد مع سفن ايرانية لتصدير النفط اليها وتوسع نشاطها في المحيط الهندي ونيبال وبحر الصين الجنوبي؛ وروسيا تتحرك اعلاميا ودبلوماسيا في سوريا وغرب اسيا لإحباط وامتصاص اثار أي هجوم امريكي على النظام السوري.

التخبط سمة اساسية للسياسة الامريكية الفاقدة لاستراتيجية ثابته فهي تتحرك على وقع احباطات ترامب الداخلية والخارجية لتزيد من حدة الاستقطاب والعزلة فاتحة الباب لمزيد من التراجع في مصداقيتها؛ ففرنسا المتحمسة للسياسة الامريكية الجديدة تجاه سوريا تعيش مفارقة كبيرة بتمسكها بالاتفاق النووي الايراني 5+1 ما يجعل من التحالف الامريكي الفرنسي في الملف السوري فاقدا لمعناه استراتيجيا؛ فكل طرف له اهداف مغايرة للآخر؛ فهو تحالف آني لا مستقبل له بين حلفاء لا يثقون ببعضهم البعض.

الكثير الكثير من التناقضات والمفارقات والثغرات يمكن اكتشافها بسهولة في الاستراتيجية الامريكية الجديدة التي تقودها ادارة ترمب لتفتح شهية القوى الطامحة والصاعدة لتحدي الارادة الامريكية؛ لعلمها بمقدار سطحية وهشاشة الاستراتيجية الامريكية وقصر نظرها وقصورها الاستراتيجي والتكتيكي سواء على صعيد التحالفات او التحركات التكتيكية؛ اذ انها تتحرك على بحر من الازمات الداخلية والخارجية.

٣١ أغسطس ٢٠١٨

٣١ أغسطس ٢٠١٨

مع انتشار مشاهد تركيب الولايات المتحدة نظام رادار إلكتروني في عين العرب والحسكة، اللتين يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني وذراعه في سوريا وحدات حماية الشعب، عاد إلى الأذهان شمال العراق مطلع التسعينات.

فخلال حرب الخليج الأولى، أرست الولايات المتحدة أسس "الدولة الكردية" الحالية، عبر وضع شمال العراق تحت الحماية. وسعي واشنطن لتطبيق النموذج نفسه في شمال سوريا يذكرنا بتلك الأيام.

تستهدف الولايات المتحدة أولًا تركيا من نظام الرادار الذي أسسته في مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب. لا أحد يمكنه إنكار هذه الحقيقة على حد اعتقادي.

نظام الأسد يشكل خطرًا أقل مما يُعتقد بالنسبة للولايات المتحدة. كل المخططات بخصوص شمال سوريا تستهدف أنقرة، وليس نظام الأسد.

نظام الرادار المذكور جزء فقط من التحضيرات الأمريكية ضد تركيا. فهناك عشرات القواعد ومعسكرات التدريب الأمريكية في شرق الفرات، يتلقى فيها عناصر وحدات الحماية تدريبات لمواجهة تركيا.

الولايات المتحدة تؤسس جيشًا إرهابيًّا على حدودنا، وتواصل إمداد حزب العمال بآلاف الشاحنات من الأسلحة والعتاد. علينا ألا ننسى أن كل حركة في شمال سوريا تستهدف تركيا وليس إيران أو روسيا أو الأسد..

هناك تحضير لعملية حصار عسكرية ضد تركيا على حدودنا الجنوبية، والولايات المتحدة تستعد لإغلاق المنطقة أمام الطيران التركي، لمواجهة التدابير الدفاعية التي اتخذتها أنقرة عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

أقدمت الولايات المتحدة على خطوة أخرى تحت مظلة وحدات حماية الشعب، عندما أعلنت تركيا أنها ستطهر غرب الفرات وشرقه من الإرهاب، وعندما أظهرت عزيمة عسكرية على ذلك، وعندما نفذت عمليات جوية ضد حزب العمال في سنجار.

ستعمل الولايات المتحدة، من خلال تأسيس نظام الرادار الإلكتروني في شرق الفرات، على إبعاد تركيا عن هذه المنطقة. منطقة حظر الطيران في شمال العراق بالتسعينات أثمرت عن دولة البارزاني.

بعد عشرة أعوام ستظهر دويلة أخرى على حدودنا الجنوبية! ستحاول الولايات المتحدة إنهاك وتخويف تركيا عبر الهجمات الاقتصادية، وستسعى لإجبارها على تقبل "إسرائيل ثانية".

القبول بدويلة إرهابية في غرب الفرات وشرقه يعني تخلي تركيا عن جزء من ترابها، والجميع يدرك هذا التهديد. لم يعد من الممكن خداع أنقرة، أو السيطرة عليها من خلال ترهيبها.

تركيا لن تسمح بإنشاء دويلة لا في شرق الفرات ولا في غربه. ستدرك الولايات المتحدة هذه الحقيقة قبل مرور وقت طويل، وسترى كيف ستشتت تركيا ذلك الجيش الإرهابي الذي أعدته واشنطن ضدها.

٣١ أغسطس ٢٠١٨

٣١ أغسطس ٢٠١٨

يحتاج التحوّل في الوعي المجتمعي الذي بات أكثر ما نحتاجه في سورية إلى بعد زمني لإنجازه، فيما لو توفرت إمكانات إنجازه، وهو طريق وعر، فيه عثرات ومعوقات ومبرّرات لليأس والتراجع كثيرة، خصوصا في بداياته، حيث الوعي مضلل بالشعارات والخطابات الحماسية العاطفية الانفعالية. والصدور، بسبب حجم العنف والظلم الممارس عليها، مليئة بالغلّ والضغينة والرغبة في الانتقام. وكلما طال أمد العنف والتنكيل وتهديد الوجود، زاد معه تمكين الوعي الزائف في العقول، بل ازداد تعطيل التفكير المنطقي والرفض للاحتكام إلى العقل أو تحليل الأدوات التي يمدّ الواقع بها.

سورية الحالية شبيهة بلعبة الـ "بازل"، تغييب قطعة أو أكثر في أثناء تركيب المشهد لن يظهر المشهد كما هو في الواقع، كما أن وضع قطعةٍ مكان قطعةٍ يستوعبها الفراغ نفسه سيزيد في تشويه الصورة وغموضها. وما يحصل اليوم هو لعبة البازل بهذه الطريقة التي لا يمكن أن تساهم في صناعة الوعي العام، بل ستزيدُه تأزمًا وارتباكًا، ما سيولّد توترًا وغضبًا وانفعالاً إضافيًا، وبالتالي سيزداد الانزلاق نحو ممارساتٍ لا تخدم هدف الثورة أو الغاية منها.

لا يمكن إنكار ما جرى للحراك السوري من تشويش، وانتزاع لهويته وحرفٍ لمساره حرفًا دراماتيكيًا، ما أدّى إلى زيادة الشرخ بين مكونات الشعب، وخسارة الثورة المرجوة قسمًا من مؤيديها، بدلاً من زيادة القاعدة الشعبية وعدد الملتحقين بركب الحراك ونشدان الانقلاب على الواقع.

صار الحديث عن طغيان النظام مكررًا من دون طائل، سنوات أوشكت أن تكمل الثماني، كافية لتشكيل جيلٍ بوعي مغاير، وبهموم واهتمامات أخرى، جيل أنضجته نيران الحرب قبل أوانه، من حقّه أن يطرح أسئلته الوجودية، وقد صار مرتهنًا للسلاح على مساحة أرض سورية، متنازلاً طوعًا أو إكراهًا عن أحلامه وطموحاته، فهل يمكن أن يُبنى وطن المستقبل بخبرات السلاح والمعارك والحروب فقط؟

نقد الأداء السياسي والعسكري والتفاوضي للجماعات المعارضة، كما نقد إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة أطراف معارضة للنظام، وقد تكون معارضة لبعضها بعضا، لا يعني الوقوف إلى جانب النظام، أو تأييد طرف دون آخر من المتنازعين، بل هو أمر صحي بالنسبة لحركات التغيير والحركات الثورية، وهذا جدير بالوقوف عنده، فالنظام الذي انتفض الشعب في وجهه صادر الماضي، وصار مقروءًا بدقة، أما التعويل فهو على من يصنع المستقبل، يحقّ لهذا الجيل الذي خسر الكثير في هذه الحرب، وتعطلت سنوات عمره المنتج، أن يسأل عن مستقبله، وأن ينتقد أداء وممارسات الجهات التي تصادر مجاله الحيوي، وتمارس دورها القيادي، بل تحتكره وفق أجنداتٍ قد لا تكون مقروءة أو واضحةً بما يكفي، فالشفافية مطلوبة، والإعلان وكشف الأخطاء التي تصل، في بعض منها، إلى درجة الارتكابات، أمر يخدم الثورة ولا يدينها، فالثورة، وإن اتسمت بالفوضى والغوغائية وعدم اتضاح الرؤية أو المنهج، بالنتيجة هي مفهوم مبنيّ على قيم أخلاقية، فالعدالة والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام الواجبات وصون الحقوق والعيش المشترك والأفكار والمعتقدات، وأمور كثيرة غيرها، هي في المحصلة منظومة أخلاقية وقيمية، ومؤسِّسة لبناء مستقبلي متين. وهي بحسب المفكر عزمي بشارة: "الثورة.. فضيلة الانحياز والخطيئة"، انتفاضة المظلومين ضد نظام قائم، وليست صراعًا بين الأخيار والأشرار. لكن يجب ألاّ يُترك الحراك رهنًا للصراعات والأجندات والمصالح، حتى لا يفقد قيمته وزخمه، ويضيع بوصلته، ويتحوّل إلى صراع بالفعل بين أخيار وأشرار، مع التحفظ على القيمة الدلالية التي يحملها مفهوم الخير والشر، فقد تغيّرت دلالات المعاني في كثير منها بعد أكثر من سبع سنوات على النزيف السوري، وصارت تحمل الضّدين، بعدما انقسم الشعب بين مؤيد للحراك ومؤيد للنظام، وأصبحت الأخلاق مفهومًا مطواعًا يأخذ شكل القالب الذي يحتويه، والكل يربطها بالوطنية التي يفصّلها أيضًا على مقاس عقيدته، ويقصي الآخر خارجها.

عندما نرى أن انتفاضة المظلومين ضد نظام ظالم قد فتكت بها أنظمةٌ بديلةٌ واعدة، ومارست كثيرا من سلوك الطغيان الذي مارسه النظام القمعي الشمولي عقودا، فلا بد من النقد، والنقد المؤسس لوعي، وليس النقد من أجل التشهير والتجريح. وإذا لم يُفهم النقد المؤسّس للوعي على أنه من ضرورات الثورات أو حركات التغيير، وأن اللازمة في أي مدونة أو خطاب نقدي ليس بالضرورة أن تكون افتتاحيتها بتعداد جرائم النظام وشتمه ولعنه، حتى تحظى بالمصداقية، وتكون مقبولةً، كما أنها ليست ضرورة تاريخية لضمان زخم الثورة، فإن الثورة ستبقى في أزمةٍ، وستفقد وهجها ومناصريها. هذا منطق الأشياء، فهناك جيل سوري يتشكّل، جيل يولد من رحم الآلام والتصدّعات الروحية والنفسية والمجتمعية، جيل تغيّرت مفرداته ومنظومات وعيه ومفاهيمه، سوف يبحث عن مساره الخاص، وهذا من حقه. ومن واجبنا أن ننفتح عليه، ونفهم ما يريد، وهل كان فعلاً ملّ من الكلام المكرور واللغة الخشبية، ومن طغيانٍ يعيد تشكيل نفسه، أو يتناسخ من الصورة الأولية، لتذهب دماء هذا الشعب هباء؟

عندما قال جيفارا: يجب تحويل المجتمع بكامله إلى مدرسة عملاقة، أظنه كان يقصد أن عملية الوعي يجب أن يُؤسس لها، ويتشارك الجميع في العملية التربوية والمعرفية المنشودة، وإذا لم يكن أساس التربية هو تعليم التفكير النقدي، ومهارات طرح الأسئلة، فإن التغير المنشود سيبقى بعيد المنال في سورية، بكل مناطقها، بعدما آلت بنا التجارب المريرة إلى أن نحكي عن سورية بأجزائها، وليس بكليتها، ولا ضير من الإقرار بهذا الواقع، بل الإقرار به ضروري، من أجل أن تمتدّ تلك المدرسة العملاقة على مساحات الأجزاء كلها، وأن يكون السوريون جميعهم، في كل أنحاء سورية، ممن بقوا وممن هجروا، الهدف المنشود لتلك المدرسة العملاقة. نعم، السوريون كلهم، فهم ليسوا معارضة وموالاة، بل هم شعب كامل تعرّض لأبشع عملية انتهاكٍ لمقومات أمته المنشودة، من حقه أن يعيش ويصنع حياته، وكي يصنعها لا بد من أن يفهم.