١٦ يونيو ٢٠١٧

١٦ يونيو ٢٠١٧

كان النظام السوري يبدو شاذاً في التعامل مع الثورة، بالقياس إلى النظامين السابقين في تونس ومصر، وحتى اليمن (لم يُتح لنظام معمر القذافي في ليبيا ممارسة الأمر ذاته)، فقد مارس الوحشية منذ البدء، وقرَّر أن يسحق الثورة من دون تردد. ربما كان مصير رئيسي تونس ومصر المخلوعين هو ما جعل النظام المذكور يقرِّر الحسم العنيف، لكي لا يكون مصيره مشابهاً. لكنه كان السبّاق إلى ممارسة العنف العاري، مستغلاً تماسك النظام، والخشية الإقليمية والعالمية من توسّع الثورات العربية أكثر.

لكننا نلمس الآن أن النظم العربية، خصوصاً التي حدثت فيها ثورات، تميل إلى أن تمارس ما مارسه النظام السوري، بعد أن لمست أن كل سياسات المناورة التي قامت بها لم تُفلح في كبح ثورية الشعب، فقد ناورت الطبقة المسيطرة و"الدولة" من خلال إبعاد الرئيس، انطلاقاً من أنه هو السلطة، لكي تنهي تمرُّد الشعب، وتجعله يعتقد أنه انتصر، لكن الشعب الجائع الذي قبل هذه المناورة، معتقداً أن "النظام الجديد" سوف يحقق مطالبه، لمس أن تغيير الرئيس لم يغيّر وضعه، وأنه ما زال فقيراً وجائعاً وبلا عمل. لهذا عاد إلى الحركة، إلى الاحتجاج، وقام بثورة أخرى في مصر. لهذا، بات خطاب النظم يعتمد على التخويف من مصيرٍ مشابه لسورية وليبيا، ولقد عمل بعضها (مصر) على التشديد الأمني والهيمنة الشاملة على الإعلام، والاعتقال. وخلال ذلك كله، كان خطاب التخويف من الإرهاب هو الخطاب المركزي، مع عمليات قتلٍ هنا أو هناك من أجل تأكيد "جدية" الإرهاب. وهو الخطاب الذي كان يلاصق خطاب التخويف من وضع سورية وليبيا، لأن التمرّد مع وجود الإرهاب يعني سيطرة "داعش"، هذا الوحش الذي بات إله النظم، والحاجة الموضوعية من أجل استخدام العنف والسحق والاعتقال، والتخويف معاً.

بالتالي، يمكن تلخيص الأمر أن النظم ناورت أولاً، وحين فشلت المناورة استخدمت خطاب الإرهاب المرتبط بممارساتٍ إرهابية، ومن ثم بالتخويف من مصير سورية وليبيا. لكن ذلك كله لم يَفِدْ، لأن الشعوب لم تستكن، ولم تتراجع عن تمرّدها. فكيف لجائعٍ أن يقبل الموت هادئاً؟ وكيف لا "يُجنُّ"، وهو عاجز عن توفير لقمة خبز؟ ربما هذا ما لا تفهمه النظم، لهذا تميل إلى أن يقبل الشعب بالسكينة، على الرغم من الجوع، و"الموت جوعاً"، في تجاهلٍ كامل لوضع "بيولوجي" يدفع الجائع إلى التمرّد "رغماً عنه"، حيث لا خيار أمامه، فهو يقع بين الموت والموت. وهو خيار مثاليٌّ لحدوث التمرّد، حيث يكسر حاجز الخوف من الموت على يد النظام.

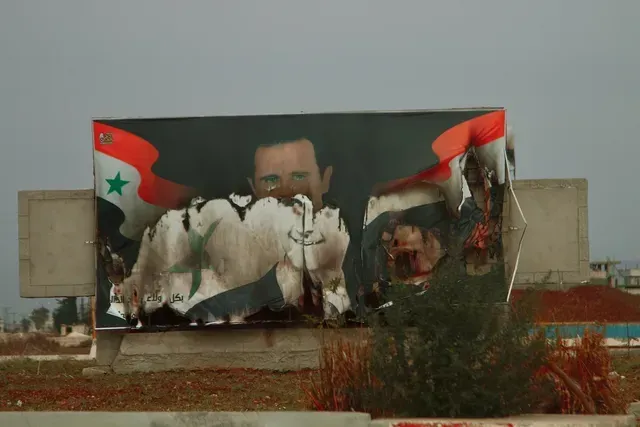

لذلك كله، بات خطاب النظم يقوم على التهديد، فانتقلنا من التخويف (والضغط الأمني) إلى التهديد. إلى التهديد بممارسة أقصى أنواع العنف. إلى استخدام الجيش، وإلى التهديد بالسحق، و"خسارة المستقبل". "كشَّرت النظم عن أنيابها" إذن، ولم يبق أمامها وهي تواجه ثورة الشعوب سوى خيار بشار الأسد. وهذا الأمر يعني أن الأزمة عميقة إلى الحدّ الذي يجعل الصراع حدّياً، ويعني أن أحد طرفيه يجب أن ينتصر أو يُسحق. لهذا، تهدد النظم بسحق الشعوب، وتُعلي من نبرتها التهديدية باستخدام أقصى الوحشية. بالتالي، ليس أمامها خيار سوى الوحشية. وهنا، يصبح بشار الأسد المثال، على الرغم من أنه تحوّل إلى كاريكاتور نظام بلا أرجل، سوى الاحتلال الخارجي. حيث لم تَفِدْ كل وحشيته في أن يظلّ قادراً على الحكم، إلا بدعم قوى خارجية، وبعد تدمير البلد. بالتالي، بات الأسد مثالاً على الرغم من فشله، وهذا ما يشير إلى ضيق ممكنات النظم للخروج منتصرة.

ربما تؤدي وحشية النظم إلى قتل أعلى، وتدمير أكبر، لكنها لن تستطيع الانتصار. وإذا كانت مسارعة النظام السوري إلى استخدام الوحشية هي التي جعلته يصمد بعض الوقت، قبل أن يحتاج "داعمين"، فإن النظم الأخرى لن تستطيع ذلك. بالضبط لأن الصراع الطبقي اخترق الدولة ذاتها، والأزمة طاولت بنيتها. لهذا، سيكون ميل النظام إلى الوحشية هو القرار الذي يفضي إلى تفكّك الدولة ذاتها أمام جبروت الشعب.

١٦ يونيو ٢٠١٧

١٦ يونيو ٢٠١٧

صدر في آذار (مارس) الماضي تقرير بالغ الأهمية عن استخدام العناية الصحية كسلاح في سورية. التقرير الذي صدر عن لجنة اللانسيت- الجامعة الأميركية في بيروت حول سورية لم يحظ بما يستحق من اهتمام في الصحافة ووسائل الإعلام العربية، والواقع أنه كتب بالانكليزية ولم يترجم إلى العربية بعد. اللانسيت مجلة طبية عالمية مرموقة، معنية بـ «تطبيق المعرفة العلمية من أجل تحسن الصحة وحفز التقدم الإنساني»، والتقرير الذي بين أيدينا نتاج عمل مشترك لباحثين من مشارب مختلفة ودول متعددة، ومنهم سوريون ولبنانيون وأميركيون وبريطانيون، وهو أول ما صدر عن اللجنة (http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30741-9/fulltext).

يظهر التقرير كم أن الصحة قضية سياسية، وكم أنه جرى التعامل مع المرافق الصحية والعاملين الصحيين كأهداف حربية. «استخدام العناية الصحية كسلاح، أي استراتيجية استخدام حاجات الناس الصحية كسلاح ضدهم وحرمانهم منها بالعنف، أفضت إلى مقتل مئات العاملين الصحيين، وإلى اعتقال مئات أيضاً وتعذيبهم، وإلى الهجوم المتعمد والمنهجي على مئات المرافق الصحية». وبفعل ذلك صارت سورية «أخطر مكان على وجه الأرض على مقدمي الخدمات الصحية».

استخدام الصحة كسلاح استراتيجية «متعددة الأبعاد» وفق التقرير، لا تقتصر على «الهجوم على المرافق الصحية» و «استهداف العاملين الصحيين»، وإنما تشمل أيضاً «تقويض الحياد الطبي وفرض الحصار الدوائي». كثير من الممارسات هي جرائم حرب واستخدامها المتكرر من قبل النظام دعا التقرير لإطلاق تسمية «استراتيجية جرائم الحرب» على سياسة النظام.

«منذ وقت مبكر جداً، كان الأطباء الممارسون في مناطق تشهد احتجاجات على النظام السوري يعالجون المُحتجين الجرحى سراً خوفاً من تعرضهم للاعتقال». ومثلما هو معلوم، كان وقوع جرحى، وقتلى، من الوقائع الواسمة للاحتجاجات السورية منذ طورها السلمي الباكر. وفي تموز (يوليو) 2012 أصدرت الحكومة السورية «قانون مكافحة الإرهاب»، وهو «يُجرِّم تقديم العناية الطبية لأي شخص أصيب من قبل القوات الموالية للحكومة في تظاهرات الاحتجاج ضد الحكومة». وبينما يُذكِّر التقرير بأن صربيا كانت سنت قانوناً مماثلاً أثناء حرب كوسوفو في عامي 1998 و1999، فإنه يُبرز حقيقة أن قانون الإرهاب السوري يبرر اعتقال وحجز وتعذيب وإعدام العاملين الصحيين، وأن هذه ممارسات متكررة الحدوث، على رغم أن القانون الدولي الإنساني الساري واضح في وجوب حماية العاملين الصحيين من العقاب على تقديم العناية الصحية للجرحي والمرضى، أيّاً كانوا، على ما تقتضي الأخلاقيات الطبية في أوضاع النزاعات الدولية وغير الدولية.

ويستدل التقرير من «نسق هجمات الحكومة على المناطق المدنية أنها (الحكومة) تعتبر كل المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بمن فيهم العاملون في الحقل الصحي، مرتبطين بالإرهاب، وبالتالي أهدافاً عسكرية مشروعة».

بين بداية الثورة السورية في آذار 2011 وأيلول (سبتمبر) 2016 قتل 782 من العاملين في الحقل الصحي، 723 منهم على يد النظام وحلفائه، أي نحو 92 في المئة من الحالات (الباقون قتلوا على يد أطراف متنوعة، بما فيها «داعش»). وكان الأطباء المجموعة الأكثر تعرضاً للاستهداف حيث قتل منهم 247، أي ما يقترب من ثلث مجموع العاملين الصحيين المستهدفين.

ومع الزمن صار استهداف المرافق الصحية الملمح الأبرز لمعاملة العناية الصحية كسلاح، وازاداد تواتره واتساع نطاقه، ما أدى حتى بمجلس الأمن (العاطل كلياً في ما يخص سورية) إلى أن يدين الهجمات على العاملين والمرافق الصحية في القرار 2286 الصادر في أيار (مايو) 2016. وبفعل التصعيد الحاد للهجمات بدءاً من التدخل الروسي في أيلول 2015 كان عام 2016 هو الأسوأ على هذا الصعيد، إذ سجلت 194 هجمة، بارتفاع 89 في المئة عن 2015. الشبكة السورية لحقوق الإنسان أفادت بوقوع 289 هجوماً، استهدفت مرافق طبية وسيارات إسعاف ومواقع للهلال الأحمر السوري، قامت بـ96 في المئة منها قوات النظام والقوات الروسية.

نسق الهجمات على المرافق الصحية يوحي باستهداف متعمد، وهو ما يعتبر جريمة حرب. ووفق أفضل المعلومات المتاحة، يقول التقرير، فإن «تواتر ومدى استهداف العناية الصحية في سورية لم يحدث ما يشبهه في أي حرب سابقة».

ويكشف تفحص الهجمات على المرافق الصحية منذ 2012 عن نسق مميز من معاملتها كسلاح. فقد تكرر استهداف مناطق تسيطر عليها المعارضة في حلب وحماة وإدلب والغوطة الشرقية وحمص، بما يثبت نية الحيلولة دون حصول السكان على عناية صحية، سواء بغرض إعاقة قوات المعارضة أو بغرض إجبار المدنيين على النزوح. لقد استهدفت نقطة طبية تحت الأرض في حلب 19 مرة خلال ثلاث سنوات، منها 13 مرة بين تموز وتشرين الأول (أكتوبر) 2016، حيث تعطلت نهائياً. وتعرض كهف كان يستخدم كمستشفى في كفر زيتا في حماة للقصف 33 مرة منذ 2014، منها 6 مرات في 2017 (التقرير صدر في آذار). كما هوجمت مستشفيات أوريَنت في إدلب عشرين مرة منذ 2013، ما أدى إلى إغلاقها كلها تقريباً في 2016. والمستشفيات الحكومية في مدينة إدلب نفسها التي كانت تحت سيطرة النظام حتى 28 آذار 2015، استهدفت عشرات المرات منذ خروجها من سيطرة النظام، منها 15 مرة عام 2016. وهوجم مستشفى الرستن في محافظة حمص 25 مرة منذ 2012، ومثلها هجمات متزايدة على مستشفيات وسيارات إسعاف في دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

بفعل هذا النسق المتكرر، غادر البلد 15 ألف طبيب، وفق منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، من أصل 29927 عدد الأطباء السوريين الكلي عام 2009. غير أن موظفاً بارزاً في الأمم المتحدة (هو سوري، كان من الكادر الاقتصادي التخطيطي للنظام) أفاد بأن 27 ألف طبيب غادروا البلد من أصل 42 ألفاً. ومن تأذوا على نحو خاص هم سكان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. ففي حلب الشرقية كان هناك طبيب واحد لكل 7000 من السكان في 2015، بينما كان هناك طبيب لكل 800 عام 2010. وتقطع التعليم الطبي لكثيرين، واضطر طلاب الطب إلى القيام بدور أطباء في مناطق محاصرة تتعرض للقصف اليومي، وهو ما يعني تواضع الخدمة الطبية بطبيعة الحال.

وتعرضت وحدات الدفاع المدني السوري، المعروفة منذ 2014 بالخوذ البيض، لـ149 «هجوماً مزدوجاً» عام 2016: حيث تتلو ضربة ثانية الضربة الأولى، وتستهدف المسعفين والمنقذين الذين هرعوا لإنقاذ المصابين بعد الضربة الأولى. وهو ما تسبب بمقتل 154 من الدفاع المدني- الخوذ البيض بين 2013 و2016. ويذكر التقرير أنه يعمل في الخوذ البيض 2900 متطوع، وأنها ساهمت في إنقاذ 80 ألف شخص تعرضوا للقصف في منازلهم أو أعمالهم.

ويرى معدو التقرير أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وبخاصة الهجمات المنهجية على المرافق الصحية والعاملين الصحيين بقصد تعطيل العمل الصحي والسيطرة على السكان، هو سابقة خطيرة، ويحض على محاسبة المسؤولين عنها وتوفير الحماية للعاملين الصحيين.

*******

تقدم القول إن التقرير يظهر كم أن الصحة قضية سياسية. لكن يمكن الاستناد إليه أيضاً لصوغ تصور واضح حول أن السياسة قضية صحية. يمكن السياسة أن تهتم بمعالجة الأجساد ومحاربة الأمراض وتسهيل الحصول على خدمات صحية تتحسن لقطاعات تتسع من السكان، ويمكن لها، في المقابل، أن تعتبر الصحة سلاحاً، وتعمل على تجريد السكان منه واحتكاره لنفسها، مثلما عملت دوماً على احتكار وسائل العنف وتجريد السكان منها. استهداف أجساد السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام يظهر كما أنها تعتبر أسلحة خطرة، يجب أن تمرض وتتعطل، إن تعذر إفناؤها.

بعد استقلال بلدنا كانت مكافحة الجهل والفقر والمرض هي الثالوث الذي يُعرِّف الوطنيين من سياسيين ومثقفين ومتعلمين. كانت الوطنية هي الفكرة والممارسة التي تعرف أولئك العاملين من أجل «نهوض» بلدهم و»تقدمــه»، ليكون مزدهراً قوياً محترماً. الصحة كانت ميداناً أساسياً للالتزام الوطني، واقترن الطب بالاحترام، حتى أن حافظ الأسد جعل ابنه بشار يدرس الطب، وإن ليس قبل توجيه ابنه الأكبر باسل نحو العسكرية. وبقدر ما اجتذب الطب أنبه الأذهان، فقد اشتغل كثير من الأطباء بالشأن العام، السياسي والثقافي. كان الاعتناء بصحة الأفراد وتقليل وفيات الأطفال والأمهات حديثات الولادة ومحاربة الأوبئة، كلها موجهة نحو عمر طويل منتج، يلبي التطلع العام إلى التقدم والتعافي والقوة. وكانت الأداة التي لا منافس لها للسير على درب تحقق هذه التطلعات هي، بطبيعة الحال، الدولة (التي صارت مثل كل دول العالم محتكرة للعنف، وتحوز سلطات لا نظير لها). في وقت لاحق في سورية، صارت الدولة ملكية خاصة مع بقائها محتكرة للعنف، فصارت الدولة تعتقل وتعذب وتحطم الأجساد وتقتل المعترضين على الملكية الخاصة للدولة، وتهين وتذل وتفقر وتعمم الفساد. وبعد وفاة أخيه العسكري، انقلب بشار الذي لم يكمل دراسة الطب إلى عسكري، ومات أبوه قبل أن يصير عسكرياً بجد، فورث حكم سورية وهو طبيب ناقص وعسكري ناقص.

وبعد محاربة الفقر والجهل والمرض، صار المشروع العام الوحيد هو حماية الملكية الخاصة للدولة، أي كارتل العنف المسمى «سورية الأسد»، وانقلب هذا إلى عامل إمراض عام، ومصدراً للفقر والجهل والتعصب.

يتصور المرء أنه كان يمكن للكارتل أن يحمي نفسه من دون الهجوم المنهجي على المستشفيات واستهداف سيارات الإسعاف وقتل الأطباء والممرضين، واستخدام الغارات السامة ضد المحكومين المتمردين. ما الذي يجعل «سورية الأسد» تفعل ذلك؟ يقتضي الأمر تقصّياً في العمق، لكن له صلة على الأرجح بالنظر إلى الأجساد كأسلحة خطرة، والتخلص منها كواجب.

عمليات التغيير السكاني يمكن أن تفهم ضمن هذا النهج التطهيري كقتل بديل.

١٦ يونيو ٢٠١٧

١٦ يونيو ٢٠١٧

ما حدث كان متوقعاً، أما الرد فمن كان يتصور أنه سيكون مختلفاً. هجمات إرهابية استهدفت مؤسسة أساسية هي مبنى البرلمان، ومبنى رمزياً هو ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني. أما الإرهابيون فكانوا مواطنين إيرانيين. ردة فعل مجموعة من السوريين كانت: «نحن السوريين عانينا كثيراً من الإرهاب، من (داعش) ومن الأسد ومن النظام الإيراني، نقف متضامنين مع كل الشعوب الضحية في كل مكان».

تخلط إيران بين «داعش» والدول الخليجية، وفي الواقع يشكل «داعش» تهديداً أكثر خطورة على الدول العربية مما يهدد إيران. تتميز إيران على الدول العربية بأن الجماعات المتطرفة سواء «حزب الله» في لبنان، أو «الحشد الشعبي» وميليشياته في العراق، أو الجماعات الحوثية في اليمن، كلها جماعات موالية لها.

فوجئت المؤسسة الأمنية الإيرانية بذلك الاختراق، فأوقفت كل شبكة المواصلات «بسبب أنشطة إرهابية». كانت تلك أكبر عملية إرهابية في إيران منذ عقد من الزمن. ما أربك الإيرانيين أن ردة الفعل على الأرض لم تنسحب مع ما بثته محطات التلفزيون المحلية من تخفيف للهجمات. وفي الواقع كان عدد من الإرهابيين قد شق طريقه عبر نقاط تفتيش كثيرة، ووفقاً لتقرير واحد، كانوا يرتدون ملابس النساء، واستغرق الأمر للسيطرة على الوضع وقتل الإرهابيين، بضع ساعات.

نجاح «داعش» في القيام بعملية إرهابية في إيران، كان متوقعاً لأسباب معروفة، لكن في الأشهر الأخيرة تابع المراقبون تطوراً ملحوظاً، وتوقعوا عملية ما. ففي أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، بث التنظيم شريط فيديو باللغة الفارسية دعا فيه الأقلية السنّية في إيران إلى التمرد على المؤسسات الإيرانية التي يهيمن عليها الشيعة. هيئة الإذاعة الإيرانية وصفت الفيديو بالهراء ومحاولة من «داعش» لتغطية خسائره المتصاعدة في العراق. وكان قد لوحظ أن المسؤولين الإيرانيين كشفوا العام الماضي عن إحباطهم عدة هجمات حاول التنظيم القيام بها. بعد الفيديو، نشر «داعش» أربعة أعداد من نشرته الإلكترونية «رومية» باللغة الفارسية. هو ينشرها باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والروسية والإندونيسية.

مع صعود «داعش» حذر المسؤولون الإيرانيون بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من أنهم سيتخذون «إجراءات حاسمة» إذا ما صار مسلحو «داعش» على بعد 40 كيلومتراً من حدود إيران.

يقول تشارلي وينتر، الباحث البارز في المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسيين: إن «داعش» نشر ترجمة لمقالات وبيانات مختارة باللغة الفارسية، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يصدر فيها «رومية» باللغة الفارسية. (رومية مشتقة من اسم روما، ويعتبر التنظيم أنه عندما يحتل العاصمة الإيطالية، عندها سيكون العالم كله صار «داعش»).

حسب وينتر، دأب التنظيم على نشر مقالات باللغة الفارسية وأشرطة فيديو مترجمة منذ عام 2015. لكن مع «رومية»: «يبدو أن تقدماً منطقياً قد حدث بالفعل». وكان وينتر قد شارك في وضع تقرير صدر عن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ومقره لاهاي، جاء فيه أن 7 إيرانيين قاموا بعمليات انتحارية في العراق وسوريا، ما بين ديسمبر (كانون الأول) 2015، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016. في العدد الأول من «رومية» باللغة الفارسية دعوة إلى قتل «الكفار»، واعتبار القتل حلالاً وشكلاً من أشكال الصلاة. وكان غلاف العدد الثاني سكيناً ملطخاً بالدم، مع نصائح حول كيفية قتل «الكفار» بالسكين (رأينا هذا في هجمات «لندن بريدج» مؤخراً في بريطانيا). أما بقية موضوعات الأعداد الأربعة، فكانت ترجمة من طبعات «رومية» السابقة.

تمثل الدعاية الإلكترونية لـ«داعش» أساساً مهماً في استراتيجيته لجذب متعاطفين من كل أنحاء العالم الذين سافروا بالآلاف إلى سوريا والعراق. ومن الصعب قياس درجة نجاحه في إيران. بعض المحللين يرى أن آيديولوجية «داعش» لا تحظى باهتمام يذكر عند الإيرانيين السنة الذين يشكلون ما بين 5 إلى 10 في المائة من مجموع السكان البالغ عددهم 81 مليوناً، رغم أن السنة في إيران يتعرضون، وبشكل روتيني، للمضايقات والتمييز والتهميش. لكن يبقى «داعش» يشكل تهديداً لإيران، وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير الاستخبارات محمود علوي، إن السلطات منعت 1500 إيراني من الانضمام إلى «داعش».

الأسبوع الماضي، وفي مقاطعة نانغارهار شرق أفغانستان، حيث تؤكد التقارير أن تنظيم داعش نشط هناك، نشرت السلطات الأفغانية شريط فيديو يدعي فيه رجل أنه من مقاطعة أذربيجان الغربية الإيرانية، وقد انضم إلى «داعش» عبر تطبيق «تلغرام» وهي وسيلة اتصال أكثر انتشاراً في إيران. يقول: «بسم الله، أنا ياسر من أذربيجان الغربية»، وادعى أن عدداً غير محدد من الإيرانيين انضموا ووصلوا إلى نانغارهار. وكون المهاجمين الأربعة للبرلمان وضريح الخميني جاءوا من بلدة سنّية كردية، فهذا يعني أن إيرانيين من إثنيات مختلفة انضموا إلى «داعش». وتحفل وسائل الإعلام الكردية بقصص مجموعات من الأكراد الإيرانيين (أيضا من أكراد العراق) الذين ينضمون إلى «داعش» و«فتح الشام» المرتبط بتنظيم القاعدة، وكانت القنوات الكردية الموالية لـ«داعش» قد نشرت العشرات من أشرطة الفيديو لأكراد إيرانيين، بعد وصولهم إلى الرقة والموصل.

حاول «داعش» ومنذ فترة طويلة شن هجوم داخل إيران، حيث 90 في المائة من السكان من الشيعة، وتصل نسبة الشيعة في طهران إلى 95 في المائة، لهذا يصعب على «داعش» أن يلقى تعاطفاً أو مجندين محتملين في إيران، كما هو الحال في العالم العربي والإسلامي ذي الأغلبية السنّية.

أن يقوم «داعش» أو غيره بعملية إرهابية داخل إيران كان أمراً منتظراً. هناك غضب هائل عند السنة والعالم العربي ضد إيران ودورها في الدول العربية والشرق الأوسط، نظراً إلى دعمها المفتوح من أجل تحقيق طموحاتها، لنظام بشار الأسد المسؤول عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، ودعمها لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ولـ«حزب الله» اللبناني المتمدد سورياً، والميليشيات الشيعية في العراق. حتى على مستوى الفئات غير المسيسة وغير الملتزمة دينياً، هناك عداء كبير تجاه النظام الإيراني. لكن في المقابل، فإن هذه الجماعات الراديكالية السنية المتطرفة سواء كانت «داعش» أو القاعدة أو أخرى، فإنها تسعى أيضا للإطاحة بالأنظمة العربية قبل سعيها أو تهديدها للنظام الإيراني. لذلك، فإن تشويه صورة المملكة العربية السعودية يعتمده النظام الإيراني لحماية نفسه وللتحريض، فهو يعرف أن القومية الفارسية تناصب السعودية، العداء، وهذا العداء يجمع إيرانيين معارضين إلى جانب رجال دين متزمتين. وهنا يسقط العامل الديني المذهبي.

ما حصل نكسة للحكومة، كان المسؤولون يفخرون بأن إيران واحة أمان في شرق أوسط يحرقه الإرهاب. ما حصل هزّ ثقة كثير من الإيرانيين بأجهزتهم الأمنية؛ لأن نظامهم الأمني الغامض يمكن اختراقه والوصول إلى رمزه.

لقد شاركت إيران وبشكل عميق ومفصلي في النزاع السوري، أعطت مليارات الدولارات لنظام الأسد، حيث سقط الملايين وتشردوا، وتحولوا إلى لاجئين بعدما كانوا مواطنين، وبالتالي فإنه من الخيال أن تعتقد أنها ستبقى في منأى عن ارتداد الآثار السورية عليها، إضافة إلى أنها دعمت الإرهاب في المنطقة ومارسته على مستوى العالم.

هجوم «داعش» لن يكون له تأثير معتدل على سياسات إيران الإقليمية، وأول ردّ ميداني على ذلك كانت الصور التي انتشرت للجنرال قاسم سليماني على الحدود العراقية – السورية، مع مقاتلين مرتزقة من لواء «فاطميون» الأفغاني.

والميل هو إلى أن يستخدم النظام هذا الهجوم الإرهابي لمواصلة دعمه لنظام الأسد والحشد الشعبي في العراق، بحجة أنه من الأفضل أن يكون القتال ضد «داعش» خارج حدود إيران وليس داخلها. لكن الاهتزاز حصل. لقد خرجت صحيفة «اعتماد» بمقال اعتبرت فيه الهجوم «فرصة ذهبية» لإظهار الوحدة الوطنية، وحذرت من المحاولات «الصبيانية» للانتقام. إحدى الصحف وجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس الجديد لمكتب إيران في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايكل داندريا. المشكلة في هذه الحالة أن طابخ السم أكله. وقد تكون الوليمة وصلت إلى إيران.

لم يجد وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، مبرراً لنشر الولايات المتحدة راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS جنوبي سوريا، معتبرا ذلك محاولة لقطع العلاقة بين نظام الأسد والميليشيات الداعمة في سوريا من جهة و الحشد الشعبي في العراق من جهة أخرى.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره من لاوس، أن العسكريين الروس يحللون الوضع حول نشر هذه المنظومات جنوبي سوريا على الحدود السورية مع الأردن والعراق، بما في ذلك اعتمادا على قنوات التواصل مع الأمريكيين المخصصة لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها.

وقال لافروف، أن الخبراء الروس والأجانب، ينظرون إلى هذه الخطوة، كجزء من السعي لإنشاء مجموعة قوات إضافية لن تسمح بإقامة قنوات تواصل مستقرة بين نظام الأسد والميليشيات الشيعية المدعومة من ايران في سوريا وشركائها في العراق.

وشدد على أنه لم تعد في هذه المنطقة، حسب المعلومات الموجودة بحوزة روسيا، أي فصائل تابعة لتنظيم الدولة، لافتاً إلى أن "منظومات HIMARS تعد أسلحة خطيرة، لكنها ليست فعالة في التصدي للمجموعات الداعشية".

١٦ يونيو ٢٠١٧

١٦ يونيو ٢٠١٧

تزايد الغزل العلني من قبل الاتحاد الديمقراطي الكردي ، الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية ، اتجاه المملكة العربية السعودية ، بشكل متصاعد ، والذي يأتي في اطار تطورات متلاحقة قد تفضي إلى اعلان الجانبان انشاء علاقات عالية المستوى ، تسبب بالقطيعة مع الحليف الأبرز في المنطقة تركيا.

لم تكن تطورات العلاقات بين الحزب الكردي الانفصالي ، الذي يقوده صالح مسلم ، وليدة الخلافات الحالية بين الدول الخليجة أو تنفيذ لما يقال أنه تحجيم لدور تركي في سوريا و المنطقة ، و إنما يأتي في اطار تطورات متتابعة مر عليها من الزمن ما يزيد عن العامين و نيف ، والبداية كانت مع انشقاق أحمد الجربا من تيار المعارضة السورية التي تتخذ من تركيا منطلقاً لها ، و الانتقال إلى المعسكر المقابل الذي تعتبر القاهرة إحدى بواباته.

انتقال الجربا إلى القاهرة و الذي تبعه فيما بعد عقد اتفاقيات تعاون و من ثم مشاركة في قوات سوريا الديمقراطية ، التي تعتبر الواجهة المزخرفة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تملك مشروعاً انفصالياً ، انتقالاً يشير إلى حدوث تغير نوعي بالتقارب بين السعودية و الوحدات الكردية ، اذ كما هو معروف أن ”الجربا” ماهو إلا أحد الأوفياء للمملكة العربية السعودية ، التي تعتبر عمقه العائلي.

انتقال الجربا و ما تبعه من مشاركة في العمليات العسكرية ومن ثم بالمجلس القيادي لما يسمى بـ”الإدارة الذاتية” ، تبعه عدة تطورات لم تخرج إلى الملأ و بشكل فاضح إلا في اطار البروبغندا التي يشهدها الخليج العربي ، مع قطع العلاقات و الأوصال ، والذي يستتبع كما العادة بداية الاشتباك الاعلامي و اخراج الخطط الخفية و اطلاق سراح آلة التدمير التي بطبيعة الحال تسير وفق مبدأ “عليّ و على أعدائي”.

غزل ما تسمى بـ”الرئيسة المشتركة لقوات سوريا الديموقراطية الهام أحمد" بالسعودية ووصفها بأنها “ بلد شقيق ومهم للمسلمين” ، وهو تصريح لافت لحزب يدعي العلمانية و ينشط للديمقراطية، و من ثم لقاء لاحق لزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الانفصالي “صالح مسلم” الذي يعتبر بمثابة تقديم صك الاندماج بين السعودية و بينهم ، مع وصفه ايران بـ”نظام الملالي” ، وهي الجملة المفتاح لدى المملكة العربية السعودية التي فيما يبدو تصر على المواجهة غير المباشرة مع ايران و عبر ادوات اقل ما توصف بأنها بدائية و لها انعكاسات على البلد الذي يعتبر الميزان العربي و الاسلامي ، و لكن في الحقيقة ليس في هذه الأيام.

تختلف الرؤية للتقارب بين السعودية و المجموعات الكردية الانفصالية ، بين المحللين و المتابعين لهذا الشأن ، فمنهم من يرى به وسيلة لمواجهة التمدد و التوسع الايراني في المنطقة ، عبر أدوات مقبولة دوليا و مدعومة من التحالف الدولي ، وبطبيعتها تقدم هذه المجموعات خدمات في أي مكان وزمان ، طالما توافر أمران المال و الوعود بضمان الانفصال.

و لكن هناك من يقرأ بهذا التقارب أبعد من قضية ايران ، و التي تعتبر كالرماد الذي يذر بالعيون ، فهذا التقارب الذي بدأ منذ زمن ماهو إلا لتصفية من يحاول السيطرة على الملف الاسلامي في العالم ، غير السعودية ، وهذا ما يبرر الدعم السعودي للانفصاليين أنه يصب في صالح اضعاف تركيا و انهاكها بعدو ملاصق يهدد وجودها ووحدتها ، وما كشفه بشكل صريح لجنرال السعودي انور عشقي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في جدة ، خلال زيارة الى تل أبيب بداية عام2016 ، وكان مما اتفق معه مع الاسرائيليين العمل على اقامة دولة " كردستان الكبرى " ، هذه الكردستان التي تجعل من تركيا و ايران ايضا مهددين بمكون قد يجزىء البلدين ، وبالتالي لن يكون متحكم بالمنطقة غير “السعودي” ، و لكن بطبيعة الحال من تقوم به السعودية بنفسها يشابه ما يتم العمل عليه اتجاهها ، وما المنطقة الشرقية ببعيدة عن ذلك.

١٥ يونيو ٢٠١٧

١٥ يونيو ٢٠١٧

تقترب معركة الرقة في سورية من نهايتها، بغض النظر عن التفصيلات العسكرية التي ترافق العمليات العسكرية، فالمدينة، بالمعنى العسكري، لا الزمني، ساقطة تماما. وأهميتها تكمن في اليوم التالي لتحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية، حيث بدأت ملامح الصراع السياسي على المحافظة تتمظهر شيئا فشيئا، وذلك مع استبعاد "لواء ثوار الرقة" التابع للجيش الحر من المشاركة في العملية العسكرية، في وقت سُمح لـ 17 فصيلا عربيا المشاركة في تحرير المدينة، لكن هذه القوى العربية تنتمي، في معظمها، إلى الأقليات الدينية والإثنية، وليس لها وزن عسكري يعتد به، حتى القوى السنية معظمها من أبناء القبائل الرحل، وليس من العشائر ذات المكانة والمستقرة تاريخيا في المحافظة، والفصيلان السنيان الأبرزان (قوات النخبة التابعة للرئيس الأسبق للائتلاف الوطني أحمد الجربا، مجلس دير الزور العسكري المشكل في 19 مارس/ آذار الماضي من أبناء عشيرة الشعيطات)، لا ينتميان إلى محافظة الرقة.

أما "لواء صقور الرقة"، المكون من بعثيين وموالين للنظام، فلا يعدو أن يكون مجرد حضور رمزي، وهكذا تمارس الوحدات الكردية تكتيكا عبر توسيع مروحة القوى العربية، المؤيدة للثورة والمؤيدة للنظام، لدفع تهمة الهيمنة الكردية عنها. لكن هذه القوى العربية لا تمتلك أي قرار، وما جرى مع "قوات النخبة" و"قوات صناديد شمّر" التابعة لحميدي الجربا، حينما طوقتهما الوحدات الكردية منذ شهرين، وما جرى مع "لواء صقور الرقة"، حين قصفه التحالف، يؤكد ذلك، فالوحدات الكردية لن تسمح لأي فصيل بالتفكير والعمل خارج الإطار العسكري الذي وضعته مسبقا.

هنا تبرز المخاوف التركية، ومع أن الولايات المتحدة نجحت في احتواء الأتراك وإبعادهم عن معركة الرقة، وتطمينهم، مراتٍ بأن تحالفهم مع الوحدات الكردية لأغراضٍ تقتصر على محاربة التنظيم، وأن الإدارة الأميركية لن تسمح بهيمنة كردية مطلقة على المحافظة، إلا أن الأتراك يراقبون بدقة ما يجري، على المستويين، العسكري والسياسي، مع محاولات "الاتحاد الديمقراطي الكردي" فرض مجالس محلية كردية، ذات تلوينات عربية.

سيكون اليوم التالي لتحرير مدينة الرقة الاختبار الأهم والأصعب بين أنقرة وواشنطن، وفي حين تبدو الولايات المتحدة عاجزةً عن تقديم خيار واضح ومحدّد، تبدو تركيا عاجزة أيضا عن بلورة خطواتٍ على الأرض، تحول دون هيمنة الإدارة الكردية الذاتية على مجمل المحافظة. ويزداد المشهد تعقيدا مع دخول قوات النظام إلى الجنوب الغربي من المحافظة، في خطوةٍ تبدو ظاهريا منع "داعش" من الهروب نحو البادية، لكنها تحمل أبعادا أعمق، فالنظام لا يريد أن يستحيل مصير الرقة بين الثلاثي الأميركي ـ الكردي ـ التركي.

المسألة الآن أن مرحلة ما قبل التنظيم تختلف عن مرحلة ما بعده، وإذا كانت الأولى تتطلب تحييد تركيا وإبعاد النظام لصالح الوحدات الكردية، فإن الثانية تتطلب حوارا وتفاهما مع تركيا، وربما تفاهماتٍ غير مباشرة مع النظام، إضافة إلى التفاهم مع الوحدات الكردية التي تشكل ورقة مهمة بيد الولايات المتحدة.

ثمّة ثلاثة احتمالات لمصير الرقة: إبقاء الولايات المتحدة على الهيمنة الكردية المطلقة في المحافظة، لكنه احتمال بعيد، لأن هذا الوضع سيؤدي إلى انفجارات محلية تضاف إلى البعد التركي. والأكراد أنفسهم يدركون مخاطر ذلك، ويدركون حقيقة قوتهم في هذه المحافظة التي تختلف عن وضع الحسكة، وقد أعلنوا، مراتٍ، أنهم لن يضمّوا الرقة إلى الحكم الذاتي. انسحاب الوحدات الكردية من المحافظة، وهذا مستبعد، بسبب تأثيراته السلبية على محاولاتهم الحثيثة السيطرة على وادي الفرات في محافظتي حلب والرقة، فضلا عن أن الرقة تشكل الجسر الجغرافي الضروري للتواصل بين أذرع الإدارة الذاتية في الشرق والغرب. توسيع مروحة المشاركة في عملية الحكم، لتضم مختلف الأطراف مع غلبة المكون العربي على الحكم، ممن ليسوا على علاقةٍ مباشرة مع الأتراك، ولا على علاقة مباشرة مع النظام، ولا مانع من إشراك جزئي لمن يتبعون أنقرة ومن يتبعون دمشق، وهذا الطرح تقبل به الأطراف المحلية والإقليمية والدولية.

ومع أن الاحتمال الأخير أقرب إلى التطبيق، إلا أن اختلاف أهداف الفرقاء، وطبيعة التحالفات المعقدة في الشمال السوري، قد تدفع الأمور إلى مسارب أخرى، فالوحدات الكردية التي وجدت نفسها، خلال السنوات الماضية، أقرب إلى النظام، قد تجد نفسها في المرحلة المقبلة بعيدةً عنه، في ظل اقتناع "الاتحاد الديمقراطي الكردي" أن النظام لن يقبل أية محاولات للحكم الذاتي. ولا تثق الوحدات الكردية كثيرا بالولايات المتحدة، وهم يعلمون أن الاختيار الأميركي لهم جاء بعيد فشل واشنطن في استحصال حلف مع القوى العربية، مثلما حصل مع "جبهة ثوار سوريا" و"حركة حزم" و"الفرقة 30". وينطبق الأمر على تركيا التي قد تقبل وجودا للنظام في مدينة الرقة، وفي عموم المحافظة، على حساب الوحدات الكردية، متقاطعة في ذلك مع دمشق وطهران في مخاوفهما من تضخم القومية الكردية.

قد يدفع هذا الواقع المعقد الوحدات الكردية إلى إمساك العصا من النصف، عبر تسليم مدينة الرقة إلى النظام الذي طالب بعض نوابه بذلك، ومن شأن هذه العملية أن تمتّن أواصر التحالف بين الجانبين، وتسمح لهما بتحقيق نصر مهم، فبالنسبة للنظام، هو أصبح في قلب وادي الفرات، وبالنسبة للوحدات ستبقى الرقة بأيدي الحلفاء، وممرا اقتصاديا آمنا، فضلاٍ عن أن هذه الخطوة ستجعل النظام يغضّ الطرف أكثر عن نيات الإدارة الذاتية الكردية، على الأقل في المرحلة المقبلة.

١٥ يونيو ٢٠١٧

١٥ يونيو ٢٠١٧

بين ما كشفته إسرائيل من وثائق أرشيف الدولة، بعدما رفعت عنها السرية بسبب مرور خمسين عاماً، محاضر جلسات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خلال حرب العام 1967 أن وزير الأمن حينذاك موشي دايان كان معارضاً لفتح جبهة ثانية ضد سوريا. ولكن لم تمض إلا ساعات قليلة حتى غير رأيه بعدما وصلت صور جوية تكشف إخلاء المنطقة من القنيطرة حتى مسعدة من أي وجود عسكري سوري، فصدرت الأوامر بالهجوم.

كان ذلك في اليوم الرابع على بداية الحرب، أي في التاسع من شهر حزيران/يونيو. ولم تبادر القوات السورية ـ قبل انسحابها ـ إلى الهجوم كما كان النظام البعثي قد اتفق على ذلك مع المصريين، وحين كان هؤلاء قد بلغوا نقطة الموافقة على وقف إطلاق النار، أمر وزير الدفاع حافظ الأسد بانسحاب القوات السورية من مواقعها الأمامية بدون قتال. بل أكثر من ذلك هناك روايات تتحدث عن توريط نظام دمشق لجمال عبد الناصر بتلك الحرب المشؤومة بوقائعها ونتائجها.

كان هذا معروفاً بصورة عامة، ولم نكن بحاجة إلى الكشف عن أرشيف الدولة الإسرائيلية لمعرفته. لكن الجديد في هذا الكشف هو أن إسرائيل نفسها لم تكن متحمسة لشن حرب على الجبهة الشمالية واحتلال هضبة الجولان وتدمير القنيطرة، لولا إغراء الأسد لها بذلك. إنه فعلاً قرار محيّر اتخذه رجل واحد، من وراء ظهر الحكومة التي هو وزير الدفاع فيها. ليرتسم السؤال الكبير: لماذا؟

سيأتي الجواب بعد ثلاث سنوات، في انقلاب عسكري قام به وزير الدفاع هذا على السلطة البعثية التي دفعت بذلك ثمن هزيمة عسكرية صنعها قائد الانقلاب عن سابق وعي وتصميم. وبذلك كافأ الرجل نفسه على تسليمه الأرض السورية لإسرائيل، بأن حصل على الملكية الحصرية لسوريا كلها بموافقة الدول العظمى التي يهمها أمن إسرائيل قبل أي اعتبار آخر فيما خص سياساتها في هذه المنطقة من العالم. في كتاب باتريك سيل عن حافظ الأسد (الأسد والصراع على الشرق الأوسط) معلومة كانت السبب في منع تداوله في سوريا، على رغم تعاطف المؤلف الشديد مع نظام الأسد وقربه منه شخصياً.

تتعلق هذه المعلومة بزيارة الأسد الغامضة للعاصمة البريطانية، في أيلول/سبتمبر 1970، قبيل انقلابه العسكري بفترة قصيرة، وما يحتمل أن يكون قد قام باتصالات مع مراكز القرار في الدول الغربية، وحصوله على موافقتها على استيلائه على الحكم. الأمر الذي سنرى أنه سيتكرر مرة أخرى حين قرر توريث الحكم لابنه بشار الذي أوفده إلى باريس ولندن، في الأشهر القليلة السابقة على وفاته، مع أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي. وسيستقبل في قصر الإيليزيه من قبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالذات استقبال رجل دولة.

بتأمل مسار الأحداث منذ تلك الحرب ـ الفضيحة، يمكننا القول إن حرب الأيام الستة – كما يسميها الإسرائيليون ـ لم تؤد فقط إلى خسارتنا هضبة الجولان، بل سوريا كلها التي استولى عليها بطل الهزيمة مكافأة له على فعلته، تماماً كما ستؤدي الحرب التالية في العام 1973 إلى بداية التطبيع العربي مع إسرائيل، بعد سنوات قليلة، وارتهان مصر النهائي لمعاهدة السلام التي أبّدَت حكم السادات ـ مبارك.

كانت هضبة الجولان، من هذا المنظور، «وديعة الأسد» لدى إسرائيل التي سيستثمرها طوال فترة حكمه المديدة في خطابه «المقاوم» ثم «الممانع» بوصفه مصدراً لشرعية يفتقدها بجميع المعاني. وفي العام 2000، قبيل وفاته بثلاثة أشهر، سيرفض حافظ عرض بيل كلينتون الذي تضمن إعادة إسرائيل كامل الجولان المحتل مقابل السلام، ليترك لوريثه بشار الأسد تلك الوديعة الثمينة ليستمر في الاستثمار فيها من بعده. ليس هذا تحليلاً مغالياً يقدمه معارض للنظام، إذا تذكرنا ردة فعل النظام على القرار الإسرائيلي الأحادي بالانسحاب من جنوب لبنان في أواخر مايو/أيار عام 2000. فقد فقدَ النظام رشده تماماً أمام قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، فوصفه بأنه مؤامرة إسرائيلية خبيثة! نعم، هي مؤامرة خبيثة فعلاً خلطت جميع أوراق الأسد، فانتزعت منه ورقة المقاومة والممانعة، أو توهمت أنها فعلت. أقول توهمت لأن النظام وحزب الله الإيراني في لبنان سرعان ما أخرجا من جعبتهما جوكر جديدا باسم مزارع شبعا التي لا تعرف تبعيتها فيما إذا كانت سورية أم لبنانية. هذا يشبه جوكر حافظ الأسد في قمة جنيف التي جمعته، في شهر مارس/آذار 2000، مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون: فحين عرض عليه كلينتون استعادة الجولان، قال له الأسد إنه يريد أن يسبح في بحيرة طبريا! لن نبالغ إذا افترضنا أنه لو قررت إسرائيل الانسحاب من الجولان من طرف واحد، أي بدون أي ترتيبات مع النظام، لجن جنون هذا الأخير واعتبرها مؤامرة إسرائيلية أكثر خبثاً من انسحابها من جنوب لبنان.

لطالما تاجر النظام بما أسماه «وديعة رابين» التي من المفترض أنها نصت على انسحاب إسرائيلي كامل من الجولان المحتل مقابل سلام كامل مع سوريا. وحين آن أوان استحقاق الوديعة المفترضة هذه، رفضها الأسد مفضلاً الحفاظ على وديعته لدى إسرائيل.

القصد أن مقتل الأسديين وأشباههم، كإيران وحزب الله، هو انتزاع ورقة المقاومة والممانعة من أيديهم. ألم يصرح بشار الأسد، في فبراير/شباط 2011 في مقابلته الشهيرة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الشعب السوري لن يتمرد عليه كحال تونس ومصر، لأنه على خط الممانعة نفسه مع نظامه؟

لقد استحق حافظ الأسد بجدارة لقب بائع الجولان الذي وصفه به خصومه، وتفوق عليه ابنه بشار حين دمر سوريا، وقتل نصف مليون من السوريين، وشرد نصف السكان، وباعها للإيرانيين والروس ولكل الدول الطامعة.

١٥ يونيو ٢٠١٧

١٥ يونيو ٢٠١٧

تدمير الرقة أم تحريرها هو لسان حال الناس في المدينة الواقعة تحت الإطباق الكامل من جميع الجهات، وذلك في ظل ما يتردد عن أن المعركة الكبرى والفعلية لطرد تنظيم «داعش» من هذه المدينة قد بدأت بمشاركة أساسية من «قوات سورية الديموقراطية» (قسد). فالذي يجري بحق المدينة فاق كل التصورات، من استهدافٍ للسكان المدنيين، وللبنى التحتية العامة، حيث لم يترك الطيران شيئاً في مدينة الرقة لم يُدمّره، حتى مدرسة الصم والبكم هدمها على من فيها، ولليوم السابع كانت طائرات التحالف تحرث مدينة الرقة، وتعاضدها مدفعية «قسد» من دون توقف.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن تنظيم «داعش» داخل المدينة يستخدم السكان المدنيين المحاصرين من أبناء الرقة دروعاً بشرية، يتحمل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مسؤولية سلامتهم وأمنهم وتجنب القصف في أماكن تواجدهم، حيث لم تعد تنفع، كما لم تعد مقبولة التبريرات التي تقول بالقصف غير المقصود عند استهداف المواقع المدنية.

قرابة 100 ألف مدني من سكان مدينة الرقة ما زالوا محاصرين داخلها، يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، وظروف قصف مرعبة، من قذائف الهاون والمدفعية التي تسقط على المدينة يومياً وقصف طائرات التحالف على الأحياء السكنية. أما الحالة المعيشية فالمواد الغذائية والأدوية بدأت تنفد بسبب الحصار المطبق على الرقة من ثلاث جهات وتفجير «داعش» آخر جسرٍ كان يشكل شريان الحياة الوحيد للمدنيين في المدينة.

إن تنظيم «داعش» سيهزم في النهاية، وسيخرج من مدينة الرقة، لكن الثمن سيكون كبيراً في حال استمر القصف على ماهو عليه، من استهدافٍ للناس والبنى التحتية المدنية. وقد تعرض تنظيم «داعش» لهزيمة كبيرة في العراق، لأن خروجه الكامل من مدينة الموصل بات قاب قوسين، أما مدينة الرقة فسوف ينسحب منها تنظيم «داعش» من دون قتال وفق المؤشرات القوية بحسب اتفاق مع «قوات سورية الديموقراطية» أكده الطرف الروسي، وشدد عليه وزير الخارجية سيرغي لافروف، فهل المطلوب تدمير الرقة وبناها التحتية، ومن ثم ترك تنظيم «داعش» يسرح ويمرح في البادية السورية بين تدمر ودير الزور إلى حين؟ أم أن هناك فصلاً جديداً سيتلو مرحلة ما بعد الرقة باتجاه البادية الممتدة بين العراق وسورية بمساحاتها الشاسعة؟

إن إنقاذ مدينة الرقة، ووقف عملية تدميرها، وتدمير بناها التحتية والمؤسسات العامة يفترض إعطاء الحالة المدنية المحاصرة داخل المدينة، بتكوينها العشائري المعروف، دوراً أساسياً في العمل من أجل حلولٍ سريعة وترتيبات خروج لتنظيم «داعش»، وما بعد مرحلة «داعش»، لتجنيب المدينة دماراً كبيراً، علماً أن الجزء الكبير من مجموعات «داعش» داخل الرقة ليسوا من أبناء المدينة ولا من ريفها بل من الوافدين إليها.

إن المرحلة التالية، بعد خروج تنظيم «داعش» من الرقة يتوقع أن تكون حساسة، لجهة ما قد ينشأ بين المجموعات الجديدة التي ستدخل المدينة التي تقطنها غالبية عربية صافية تصل الى نحو 95 في المئة من السكان، والمقصود هنا «قوات سورية الديموقراطية» (ذات الأكثرية الكردية) أو من معها، وبين الحالة المدنية داخل المدينة.

١٥ يونيو ٢٠١٧

١٥ يونيو ٢٠١٧

بعد اجتياح العراق عام 2003 وسقوط نظام صدّام حسين بالقوة العسكرية الأميركية، راجَ في الشرق الأوسط وفي سورية خصوصاً مصطلح «تغيير سلوك النظام»، بما هو عنوانٌ لسلّة من المطالب الأميركية حملها وزير الخارجية الأميركي آنذاك، كولن باول، إلى دمشق. هي مطالب تتعلق في شكل أساسي بالعلاقات السياسية والأمنية للنظام السوري مع العراق «الجديد»، وبسياسته الداخلية تجاه السوريين بدرجة أقل.

«تجاوبَ» النظام السوري يومها نسبياً مع بعض المطالب الأميركية «الإصلاحية»، وقام بتغيير اللباس الرسمي لطلاب المدارس السورية من الزي العسكري الموحّد إلى زيّ موحّد، لكنه أقل عسكريّة من الزي السابق الذي استوحاه حافظ الأسد أثناء زيارته إلى كوريا الشمالية.

استمرت الدعوة إلى «تغيير سلوك النظام» بعد الثورة السورية أيام ولاية باراك أوباما، ولا يغيب عن الأميركيين بالطبع معنى أن يقوم النظام بــ «تغيير سلوكه»، وتبعات ذلك على النظام نفسه. وبعد وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، وقيامه بضربة عسكرية «تأديبية» لنظام الأسد، على خلفية استعمال الأخير السلاح الكيماوي ضد سكّان خان شيخون، راهنَ كثيرون من المراقبين على سياسة أميركية جديدة تجاه سورية والشرق الأوسط. في هذه الفترة، ذكّرنا السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، بوزير خارجية «الشيطان الأكبر» أيام اجتياح العراق عام 2003. لم يتردد المرشد الأعلى في توضيح معنى ذلك «التغيير في السلوك»، عندما قال في حديث له خلال مراسم تخريج دفعة من ضباط «جامعة الإمام الحسين»، إن «هدف العدو على المدى البعيد تغيير أسس النظام الإسلامي في إيران، لكنهم تلاعبوا بالمصطلحات، إذ لا يوجد فرق بين تغيير النظام وتغيير سلوكه».

أصاب خامنئي «كبد الحقيقة» بعدم تمييزه بين «تغيير سلوك نظامه»، وسلوك أنظمة غيره بالضرورة من جهة، وبين تغيير النظام من جهة ثانية، على رغم أن كلامه يندرج في إطار الحديث عن المؤامرة التي «تستهدف بلده» منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، أيام آية الله الخميني. وهو يعلن في شكل غير مباشر في كلامه أعلاه، أن أي تغيير بنيوي في سلوك نظامه تجاه الشعب الإيراني ثم تجاه شعوب المنطقة، يعني أن يصير النظام الإيراني نظاماً آخر غير الذي عرفه الإيرانيون وشعوب المنطقة التي أذاقتها قوات نظام الملالي وميليشياته الويلات.

القصة طبعاً أكبر من تغيير سلوك نظام لن يقبل بأن يغير في سلوكه شيئاً بالعمق، فيحكم على نفسه نتيجة ذلك التغيير البنيوي بالنهاية. وإن كان من معنى أشمل لكلام السيد خامنئي، فهو وجود النظام السوري الذي يعرف أيضاً أن «لا فرق بين تغيير النظام وتغيير سلوكه». وتشير التصريحات المتواترة المنقولة عن بشار الأسد بين الفترة والثانية، وما بينهما من مقابلات على وسائل إعلام غربية، إلى نوع من الارتياح النسبي لا يزال يعيشه «النظام»، خصوصاً بعد أن تم الاتفاق في آستانة على إنشاء المناطق الشهيرة باسم «مناطق خفض التوتر».

بشار الأسد الذي يعتبر المفاوضات السياسية مع معارضيه «مضيعة للوقت»، يقول الصدق أيضاً، كما خامنئي، وعلى غير العادة المعروفة من نظامين يعتاشان على الكذب، وتبعاً لتمسّكه كذلك بالأبد وأوهام إعادة السيطرة التي لا تزال تداعب مخيلته ومخيلة عائلته حتى الآن. يدرك السوريون، كما حلفاء الأسد وخصومه الإقليميون والدوليون، أن أي تنازل حقيقي من النظام في القبول ببدء مرحلة انتقالية يعني انهيار النظام بالتدريج، وأن «التنازلات» التي قد يقدمها النظام لا تتعدى تنازلات شكلية، رأينا بعضها في صيغة «حكومة الوحدة الوطنية» التي يتحدث عنها الأسد وحلفاؤه وبعض «المعارضين» له على أعتاب كل جولة تفاوضية في جنيف. بات «تغيير السلوك» لا يتعدى، بالنسبة إلى حكّام دمشق، توزير «معارض» هنا وآخر هناك من «المعارضة الوطنية الديموقراطية» في الداخل والخارج، والمتوزعة بين منصات موسكو والقاهرة، إلى جانب منصة «سقف الوطن». وقد يكون من المفيد العودة بالذاكرة إلى الفرص التي أتيحت للنظام السوري في تغيير سلوكه، بما يعنيه ذلك من طي صفحة الأسدية بقرار من الأسد نفسه. هما محطتان رئيستان: بعد التوريث عام 2000، وبعد الثورة السورية عام 2011. «التربية الفاضلة» التي ترعرع عليها بشار، ودماء حافظ الأسد التي تغذي عروق الوريث، هي التي ستستأنف النظام ذاته بعد التغير البيولوجي الذي طرأ عليه بموت الأب المؤسس. وكان قبول الابن بــ «التوريث» إعلاناً منه باستمرار سورية «ملكاً خاصاً للعائلة الحاكمة»، يحتاج القطع معها إلى قرار لا يمكن نظاماً سلالياً أن يقوم به. بهذا المعنى، كان الراحل جورج طرابيشي محقاً في دعوته النظام السوري بعد الثورة إلى «إصلاح ذاته، بمعنى إلغاء ذاته».

الحديث عن تغيير سلوك نظامٍ قتل مئات الآلاف وشرّد الملايين ليس إلا مزحة سمجة، تخجل حتى روسيا من الحديث عنها في شكل مباشر اليوم. سيبقى بشار الأسد محكوماً بسقف تغييرات إجرائية في ظل غياب معادلة أميركية جديدة لا تقف عند تغيير الزي الرسمي في المدارس. وبعد أن نكرر البداهة الصحيحة والمملة بأن «الولايات المتحدة لم تكن حيادية يوماً أو مع أي مشروع تحرري وديموقراطي في المنطقة»، يمكن الإضافة وقول أنه من المستبعد أن تبقى القوة الأكبر في العالم طرفاً حيادياً تجاه سورية، يبزّها الأفغان والشيشان وعصائب أهل الحق و»حزب الله» في رسم خارطة البلد.

هذا في ما خص «الحكم السلالي». لكن، ثمة ما يتشابه بينه وبين «التشريفات» الأخرى التي واجهت وتواجه السوريين أيضاً، ممثلاً بــ «تغيير السلوك» لدى الإسلاميين أيضاً، بما هو قطع للعلاقة مع المنهل والنبع الذي لم يخضع لعملية تاريخية تعلن أنه «بات خارج الزمن وعالم اليوم». وليس غريباً أن استحضار السلف الصالح والتاريخ والقرون الهجرية الأولى لن يؤدي إلا إلى اصطدام مشاريع التغيير في المنطقة بصخرة الانغلاق الديني، وتهشّم جمجمة هذه المشاريع عليها، خصوصاً إذا ما قدم سلفيو البلدان المنتفضة أنفسهم ومشاريعهم حلاً للمعضلات السياسية وللورم الخطير ممثلاً بأنظمة الإبادة الجماعية. هذا من دون أن يعني ذلك استعداد أحفاد «السلف الصالح» لــ «تغيير السلوك»، بما هو «تغيير للنظام» أيضاً. ومن دون أن يفترض ذلك حسن النية لديهم أيضاً، أو يفترض وجود نهايات سعيدة ستكلل الحلقة الأخيرة المستحيلة من هذا المسلسل العربي الطويل.

١٤ يونيو ٢٠١٧

١٤ يونيو ٢٠١٧

ما زالت أوضاع طالبي اللجوء السوريين في غاية الصعوبة، مع دخول الحرب الأهلية في سوريا عامها السادس. ووفقًا للصفحة 38 من تقرير المساعدات الإنسانية العالمية الصادر عام 2015، فإن تركيا هي أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم منذ مايو 2015.

وقد وصل مجموع ما أنفقته تركيا – خلال السنوات الست الماضية – على اللاجئين المتواجدين على أراضيها حوالي 10 مليارات دولار. وفي سياقٍ متصل، تُعد تركيا الدولة الأولى في العالم في ما يتعلق بتقديم المساعدات للاجئين، نسبةً إلى دخلها القومي. ووفقًا للبيانات الصادرة عن المديرية العامة لإدارة شؤون الهجرة التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا حتى شهر أبريل من عام 2016 إلى 2749140 لاجئا، استقر منهم ما يقرب من 270.380 في المخيمات ومراكز الرعاية الموجودة في عشر مدن مختلفة، أما الباقون، فقد شقوا طريقهم في مختلف مناحي الحياة في جميع أنحاء تركيا.

وتسعى الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين القابعين خارج المخيمات الاعتماد على أنفسهم، والاحتماء بالمدن القريبة من الحدود. وقد تمكّن بعض اللاجئين من أولئك الذين اتجهوا صوب المدن التي تقع غرب تركيا كإسطنبول – التي يعيش فيها وحدها ما يقارب الـ300 ألف لاجئ – وأزمير من الحصول على العمل لكسب عيشهم. ويمثل الأطفال جزءًا لا بأس به من السوريين المتواجدين داخل تركيا – وهم أيضًا أكثر من أصيبوا خلال تلك الحرب، فالبعض منهم فر وغادر وطنه في سن مبكرة جدًا، أما الآخرون فقد وُلدوا في تركيا – ويبلغ عدد اللاجئين السوريين من فئة الأطفال حوالي 1490000 – بينهم 746000 في سن المدرسة – أي ما نسبته 54% من تعداد اللاجئين داخل تركيا. جزء كبير من هؤلاء الأطفال لم يتلقوا مطلقًا أي نوع من أنواع التعليم خلال حياتهم، وآخرون أجبرتهم الحرب بالطبع على عدم الاستمرار في دراستهم. ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التعليم، فإن معدلات التحاق أطفال المخيمات بالمدارس زادت عن 90%. ومع ذلك، فقد انخفضت هذه النسبة – للأسف – لأقل من 25% فيما يتعلق بالأطفال ممن هم خارج المخيمات، وبلغ عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من ارتياد المدارس حوالي 325 ألف طفل.

حقيقةً، فإن تركيا لم تكن مستعدة لهذا المد الهائل من اللاجئين – مثلها في ذلك مثل جميع الدول المجاورة الأخرى، التي استقبلت كمًا هائلًا من اللاجئين – الذين تدفقوا بشكل مفاجئ على أراضيها. ولهذا السبب، فقد أُعطيت الأولوية من قبل الدولة التركية للأشياء الضرورية، التي من شأنها إبقاء اللاجئين على قيد الحياة، بسبب الاعتقاد الذي ساد في بادئ الأمر بأن مشكلة اللاجئين هي مشكلة مؤقتة، كالصحة، والغذاء والكساء والمأوى، نظرًا لمحدودية الوسائل والإمكانات. وفي هذه المرحلة، لم تعد مسألة التعليم، التي تتطلب بنية تحتية متطورة، على رأس قائمة الأولويات، رغم أهميتها. ومع ذلك، فقد شرعت الحكومة التركية، على مدار الخمس سنوات الماضية، في وضع بعض الخطط وتنفيذ المشاريع المهاة فيما يتعلق بمسألة تعليم اللاجئين من فئة الأطفال.

في عام 2014، تم وضع بعض اللوائح والقوانين لتمكين الأطفال السوريين من الانخراط في نظام التعليم الحكومي داخل تركيا. ومع ذلك، ما زال هناك العديد من العقبات الكبيرة أمامهم كي يتمكنوا من ارتياد المدارس الحكومية، كاتقان اللغة التركية بالشكل الكافي الذي يمكّنهم من تلقي التعليم في المدارس الحكومية، إضافة للتكيف والتواصل مع زملائهم وأساتذتهم. ومن جهةٍ أخرى، فإن هناك جزءًا كبيرًا من هؤلاء الأطفال يعملون لكسب العيش لهم ولعائلاتهم، الأمر الذي يحول دون وجود الوقت الكافي أمامهم للحصول على التعليم. ومن أجل التغلب على مثل هذه المشكلات فقد تم بناء 43 مدرسة لتوفير التعليم لهم بلغتهم الأم، فضلًا عن مراكز التعليم المؤقت، التي بُنيت خصيصًا للسوريين، بالإضافة إلى 177 مدرسة بدأت عملها بالفعل، علاوةً على 21 مكتبة تم إدراجها في المخيمات من أجل تدعيم محو الأمية. وقد تم تقديم حوافز شهرية لحوالي 10800 من المدرسين السوريين المتطوعين داخل المخيمات وخارجها، وإشراكهم بدورات تدريبية – بعض هذه الدورات يتمحور حول التعليم المُستدام والدعم النفسي والاجتماعي – للتغلب على المواقف الصعبة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

علاوةً على ذلك فإن «نظام تشغيل البيانات للطلبة الأجانب» كان مدعومًا ماديًا وتقنيًا بهدف تمكين الطلبة السوريين من رؤية تقديراتهم وحضورهم باللغات التركية والإنكليزية والعربية، وإعداد وثائق تخرجهم. وقد تم تقديم الدعم التقني لوزارة التعليم لتنفيذ «خطة عمل الأقاليم التسعة» من أجل تعزيز نظام التعليم بما يخدم احتياجات الأطفال السوريين بطريقة أفضل، ولا يزال هناك تقدم جار في المشروع على مستوى 10 مقاطعات أخرى.

وهناك جهود محددة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وتوجيه الخدمات للأطفال، الذين وجدوا أنفسهم في صراع من أجل الحياة في مجتمع أجنبي، وبلا شك في حالة صدمة سيئة بسبب الحرب التي فروا هاربين منها. بالطبع هناك بعض السلبيات وأوجه القصور والمشاكل، ومع ذلك فإن سياسات الدولة تنظر إلى المواطنين السوريين، باعتبار أن تواجدهم أصبح – ظاهريًا – دائمًا في المجتمع التركي بدلًا من أن يكونوا مجرد زائرين مؤقتين، مما سيُسهل مسألة التغلب على أوجه القصور والمشكلات أيضًا.

نأمل أن تنتهي الأزمة في سوريا في أقرب وقت ممكن وأن يستعيد اللاجئون السوريون الذين تشتتوا في ربوع الأرض أرضهم التي ولدوا وترعرعوا فيها، ومع ذلك ما تشير إليه الأمور الآن، هو أن ضيوفنا الكِرام في بلدنا سيكونون مضطرين إلى العيش معنا فترة أطول، لأنه حتى لو تم التوصل لسلام دائم في سوريا، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا من أجل تحقيق شروط العيش الإنسانية داخل البلد. وعلاوةً على ذلك فإن العديد من السوريين قد يعتبرون تركيا وطنهم الجديد ويستقرون فيه، وهو قرار سيكون بالنسبة لنا – كشعب تركيا – موضع ترحيب وسوف نفخر به. ونتيجة لذلك، فمن الواضح أنه يجب اتخاذ المزيد من الاحتياطات الدائمة وطويلة الأمد، وينبغي تطوير مشاريع البنية التحتية للاجئين وتوفير الفرص لتحسين مستويات المعيشة لطالبي اللجوء.

كما هو واضح، الحروب لا تدمر فقط البيئة المحيطة وأهل البلد التي تشهد الحرب، ولكنها أيضًا تسبب معاناة كبيرة وصعوبات للأجيال اللاحقة التي لم تشهد الحرب. نحن نأمل أن تتغلب الأجيال الجديدة – التي تنشأ في تركيا ولبنان والدول الأخرى – على التحديات وأن يصبحوا أفرادًا قادرين على إعادة بناء بلدانهم في المستقبل القريب، وجعل شعوبهم والعالم يمضون قدمًا نحو السلام والحب والرفاهية، وبالتالي يصبحون مصدرًا للفخر بالنسبة لتلك البلدان التي استضافتهم وعلمتهم خلال فترة مكوثهم.

١٤ يونيو ٢٠١٧

١٤ يونيو ٢٠١٧

توجّه صور الجنرال الإيراني قاسم سليماني، التي نشرت أمس، مجموعة من الرسائل المركّزة «إلى من يهمّه الأمر»، وخصوصاً الأمريكيين، والقوى الإقليمية العربية، وعلى رأسها بالطبع، خصم إيران الرئيسي، المملكة العربية السعودية.

يشكّل ظهور سليماني، بداية، إعلانا رمزيّا عن انتصار إيران العسكريّ الذي يمثّله وصول قوّاتها وتنظيمات تابعة لها إلى الحدود السورية – العراقية، بالتناظر مع الصعود الكبير لحلفائها من ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي التي تقترب من الاستيلاء على مدينة الموصل وقد تجاوز بعضها أيضاً الحدود السورية – العراقية مما استدعى تنبيهاً من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يطالبها فيه بالتوقف عن ذلك.

اختار سليماني لحركته هذه مرافقة تنظيم «الفاطميون» للشيعة الأفغان وهو أيضاً إعلان رمزيّ آخر عن اتساع «الإمبراطورية» الإيرانية، بدءاً من مناطق نفوذها داخل أفغانستان المنهكة بالنزاعات، وتوظيفها في حروبها لخزّان بشريّ هائل مكوّن من مئات آلاف اللاجئين الأفغان، مروراً بالعراق وسوريا المهشّمين والمطحونين بالقصف والموت والاعتقالات والتهجير الجماعي، وصولاً إلى لبنان حيث يبسط حليفها القويّ «حزب الله» هيمنته العسكرية على الشارع وينيخ بظلّه الكبير على مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة.

تطلّ إيران على بحرين، الأول، قزوين، وهو أشبه ببحيرة كبيرة مغلقة تحدّ حركتها بالتعامل مع بلدان وسط آسيا وروسيا التي تجاورها، والثاني يحاذي دول الخليج العربيّة ويتميّز بممرات ضيّقة ليصل إلى بحر العرب الذي يفتح الطرق البحرية إلى باكستان والهند وإندونيسيا، من جهة، وإلى السعودية وافريقيا من جهة أخرى.

يفتح الطريق الإيراني نحو المتوسّط مجالاً واسعاً ورخيصاً لحركة النفط والغاز والسلع الإيرانية باتجاه أوروبا ودول شمال افريقيا وهذا أحد الأسباب لاعتبار ما جرى إنجازاً استراتيجياً كبيراً لطهران، على الصعد الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

الملاحظ أن صلاة سليماني الحدودية التي ترافقت مع «براند» (ماركة) «الفاطميين» لم تأت عبثاً، فهي تحمل فكرة أيديولوجية وتعبوية مهمة أيضاً يريد إيصالها، عبر استعادتها لرمزية الخلافة الفاطمية التي فتحت مصر عام 969 (358 هجرية) وأسست مدينة القاهرة، وكان نفوذها منتشراً من المغرب حتى فارس. بالتناظر مع مشهد سليماني الكاشف فقد نقلت وسائل إعلامية «مقربة من النظام السوري» عن إيغور ماتفييف، وهو رئيس الملحقية التجارية والاقتصادية في السفارة الروسية بدمشق أن موسكو تتجه لاستخدام الحدود السورية كـ»ممر» مع العراق ودول أخرى، وهو تصريح يتكئ، كما هو واضح، على فتح إيران للحدود السورية العراقية، كما أنّه يشير إلى المعارك الجارية حاليّاً للسيطرة على الحدود مع الأردن.

هذه التصريحات التي ترافق التحركات العسكرية على الأرض تعبّر أيضاً عن الخلل الكبير في موازين القوى الإقليمية والأخطاء السياسية الكارثية التي يقوم بها خصوم إيران، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي وضعت ثقلها السياسي الوازن في معركة عبثيّة ضد قطر فشتّتت جهودها وجهود حلفائها وأدخلت السرور إلى قلب إيران وروسيا.

لا عزاء!

١٤ يونيو ٢٠١٧

١٤ يونيو ٢٠١٧

لن تكون درعا هانوي ولا بطرسبورغ، فلا حلفاء يعتبرون صمودها قضية وجود، ولا نظام سورية، بات يتحكم بجميع مفاصله أطراف خارجية، يعنيه أن تستمر درعا على قيد الحياة، ما دام أن أهليها ليسوا أحبابه.

لكن، مهلاً، أين تلاشت فجأة الخطوط الحمر؟ ولماذا ابتلعت إسرائيل تهديداتها من اقتراب مليشيات إيران من حدودها؟ وماذا عن الجيوش البريطانية والأميركية التي قيل إنها تقف على أبواب درعا، وتتأهب لإخراج جنوب سورية كله من سيطرة نظام الأسد؟ وماذا عن احترام روسيا تعهداتٍ قيل إنها أعطتها لدول إقليمية، تتضمن تحييد درعا وإخراجها من دائرة استهداف طائراتها؟

قبل فترة بسيطة، زاد الحديث عن اجتماعات بعيدة عن الأضواء، جرت في عمّان، بين خبراء أميركيين وروس، جرى التركيز الأساسي فيها على إنشاء منطقةٍ آمنةٍ في جنوب سورية تشمل درعا والقنيطرة والسويداء، "ولا ندري لماذا تم استدخال السويداء ضمن هذه المناطق!"، وقبلها كانت روسيا وإيران وتركيا قد توصلت إلى اتفاق "مناطق خفض التوتر" الذي يصنف درعا منطقةً أساسيةً ضمن هذا الاتفاق، لكن المفارقة أن نتائج تلك الاتفاقات جاءت عكس ما تم ترويجه، وكأن ما يجري في الكواليس أصدق إنباءً من الأخبار التي يتم إلهاء الآخرين بها!.

ما لا يمكن إخراجه من خانة المعطيات الثابتة أن درعا بالفعل منطقةٌ تقيم على تماسّ حدود أمن أكثر من دولة إقليمية، الأردن وإسرائيل، وأنها تندمج ضمن مصالحهما الأمنية في ظل تهديد المشروع الإيراني لكليهما، ما يجعل هامش التعاطي مع وضع درعا لا يحتمل مساحة مناورةٍ كبيرة، كما أنه لا يمكن المغامرة باللجوء إلى التكتيكات العسكرية والسياسية، لاختبار مدى صدق هذه المعطيات، فضلاً عن أن سنوات الحرب الست رسّخت معادلاتٍ وتوازناتٍ للقوى في درعا بات محرّماً المساس بها، ما دام الوضع السوري برمته لم يتغير، أو لم يدخل في طور التوافق بين الفاعلين المختلفين والتفاهم على حلول نهائية للأزمة، والدليل على ذلك أن الأطراف الحليفة للمعارضة أنشأت "غرفة الموك" للإشراف على إدارة المعارك في درعا، وكثيراً ما تدخلت في سير هذه المعارك، وتحديداً عبر منعها فصائل المعارضة، وهي في عز قوتها وذروة ضعف نظام الأسد، من التقدّم صوب دمشق، بانتظار نضوج التسوية بين اللاعبين الدوليين؟

فما الذي حصل حتى تنقلب المعادلة على هذه الشاكلة، بما يجعل الأطراف المختلفة تتنازل عن خطوطها الحمر، وتتراخى تجاه التغيرات الحاصلة على حدودها؟ أم هل نضجت الظروف بما يكفي لحسم الأزمة، وبما يلغي جميع الترتيبات التي تم اتخاذها سابقاً؟ أم أن ظروف ومصالح جديدة نشأت دفعت الأطراف إلى قبول الواقع الجديد والسماح بظهور التطورات الحاصلة؟

التفسير الأقرب إلى المنطق، ومن خلال المعطيات الجديدة، أن اجتماعات الغرف المغلقة في عمّان أنتجت تسوية أميركية - روسية على تقاسم مناطق النفوذ في سورية، بحيث تسيطر روسيا على كامل منطقة غرب سورية، من حلب إلى درعا، على أن يكون شرق سورية تحت سيطرة الولايات المتحدة الأميركية. وفي إطار هذا الاتفاق يضمن كل فريق مصالح الأطراف الإقليمية الحليفة له، كما يتحمل المسؤولية عن تصرفاتهم داخل المناطق التي يسيطر عليها.

نمط من التوافق شبيهٌ بما حصل في حلب بين تركيا وروسيا، وقد نرى قريباً ذهاب فصائل الجبهة الجنوبية إلى شرق سورية لقتال "داعش" تحت مسمى "فصائل درع الصحراء"، إلى جانب الأميركيين، نظراً للحاجة إليهم في تغطية مساحات شاسعة من الصحراء، وربما تم الاتفاق على استخدام هذه القوة لمواجهة مطامح إيران في إنشاء طريق لها من العراق إلى لبنان، فكما أن درعا ليست مهمةً واستراتيجية بالنسبة لأميركا، فإن الطريق الإيراني ليس حيوياً ومهماً لروسيا في حال تم خنق الفصائل المعارضة وإخراجها من خانة الفعالية.

ماذا يعني ذلك، وما هي انعكاساته المحتملة؟ التوصل إلى قرار دولي، أو على الأقل بين أميركا وروسيا، يقضي بإنهاء الثورة السورية وشطبها فاعلاً إقليمياً، وإنهاء الاستقطاب الدولي والإقليمي حولها، والسيطرة على مفرزاتها، ثم الانتقال إلى مرحلةٍ أخرى، عنوانها تقاسم النفوذ بين اللاعبين الدوليين، وذلك فيما يبدو أنه مؤشر على نهاية الأدوار الإقليمية التي تضخمت على هامش الحدث السوري، نتيجة اعتقاد اللاعبين الكبار أن جميع الأطراف الإقليمية أنهكت، ووصلت إلى مرحلة اللاجدوى، أو إمكانية إحداث تغييرات مهمة في مستويات الصراع، بما يستوجب احتواءهم ضمن استراتيجيات اللاعبين الأساسيين.

مع السيطرة على درعا، تنتهي الثورة السورية التي انطلقت سنة 2011 بمطالب وطنية، تهدف إلى تغيير أداء النظام السياسي، ووضع الواقع السوري على سكة تغييراتٍ تتناسب وطموحات شرائح سورية كثيرة. لكن، مع انتهاء هذه الثورة، تنتهي سورية القديمة على يد ثورة مضادة قادتها أطرافٌ كثيرة، وتشكل روسيا وأميركا أحد مكوناتها، إذ طالما بشّرتنا موسكو وواشنطن أن سورية القديمة يصعب أن تعود، وأن سورية القادمة يجب أن تكون على مقاسات التغيرات الكثيرة التي أحدثتها تطورات السنين السابقة.

١٤ يونيو ٢٠١٧

١٤ يونيو ٢٠١٧

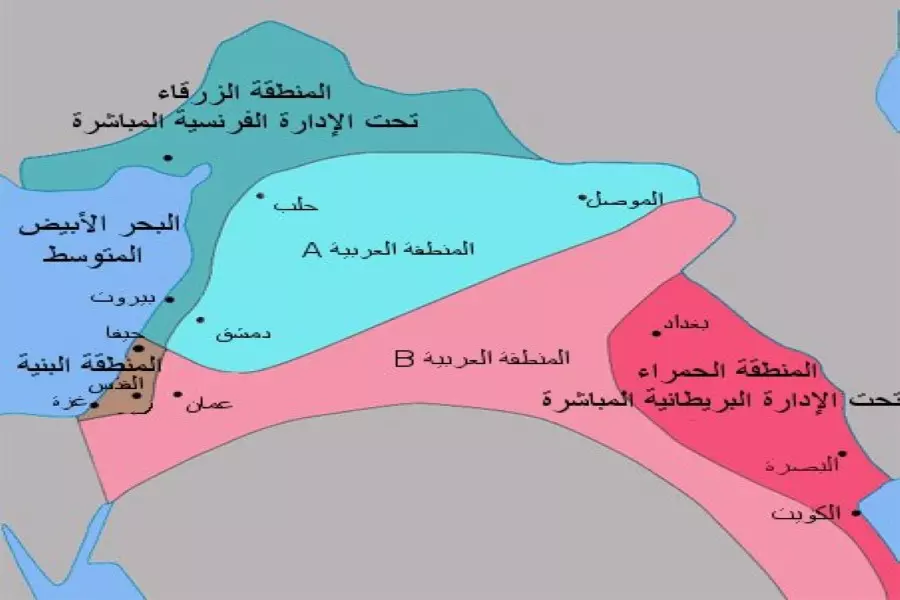

لم تعد خريطة «سايكس – بيكو» بحاجة إلى إعلان رسمي عن وفاتها، فما أقيم سنة 1917 فوق تركة الرجل العثماني المريض، أصبح بعد قرن، المريض الذي يستحيل علاجه، نتيجة إخفاقات قاسية في السياسة والاجتماع والثقافة، أدت إلى فشل موصوف في الاندماج بين جماعاته. وقد ظهرت ملامح هذا الفشل الشامل منذ ولادته، عندما أضاع أبناؤه فرص بناء دول وطنية جامعة لمكوناتها كافة، فظهرت عليه عوارض الشيخوخة المبكرة جراء إصابته بداء العسكر، وهو في عامه المائة يعاني من صراعات وحروب على الأرجح أنها ستؤدي إلى تفكيكه. فاللاعبون الجدد منشغلون حاليا في رسم الخرائط الجديدة لشرق المتوسط وتوابعه، ومصممون كما قال الزعيم الكردي مسعود برزاني على استخدام الدم في رسم خرائطهم. وعملية الرسم قائمة على مبدئي تفكيك ما استحال جمعه طوال قرن، وعلى فصل الأطراف التي يمكن لها الاستمرار دون الحاجة إلى المركز، لذلك تبرز القضية الكردية والتبني الدولي لها كأبرز المؤشرات على قرار التقسيم لخريطة باتت شبه ممزقة. إلا أن الأكراد الذين دفعوا تاريخياً ثمن لعبة الأمم، عندما تخلت فرنسا وبريطانيا عنهم في مؤتمر لوزان 1922، يحاولون الاستفادة من ضعف الحكومة المركزية في كل من بغداد ودمشق لصالح مطالبهم شبه الاستقلالية التي ستصيب مستقبلاً الجغرافيا التركية والإيرانية مهما هددت الأولى وكابرت الثانية، واعتبرت أنها بمنأى عما يحدث من حولها.

في الطريق إلى ما بعد «سايكس – بيكو» تنشغل موسكو بقوة في تحديد حصتها، تستخدم ما أتيح لها من عتاد لحمايتها، وتحشد المبررات والذرائع لكي تثبت أنها الأحق تاريخيا في الوصاية على الجغرافيا السياسية لشرق المتوسط، لذلك تلجأ حاليا للاستعانة بماضيها الإمبراطوري، فأقامت المؤتمرات والتجمعات للتذكير بمطالبها السابقة برعاية الأماكن المسيحية المقدسة، ولم تتردد في الحديث مجدداً عن المسألة الشرقية كوسيلة للتدخل المباشر تحت شعار حماية المسيحيين، وهي القضية التي دغدغت بعض رموز الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الذين سارعوا إلى إضفاء طابع القداسة على الانخراط العسكري الروسي في الحرب السورية، فيما تشهد أروقة موسكو السياسية محاولات جدية لإعادة الاعتبار للدور الذي لعبه وزير خارجية الإمبراطورية الروسية سيرغي سازانوف مع الدبلوماسيين: الفرنسي فرنسوا جورج بيكو، والبريطاني مارك سايكس، في رسم خريطة المنطقة على أنقاض السلطنة العثمانية. فمن أزمة سوريا ترى موسكو فرصتها في وضع يدها من جديد على الموروث العثماني، وهي تعلم أن من يمتلك قرار دمشق، يصبح شريكاً طبيعياً في قرارات الحرب والسلام، من بغداد إلى بيروت مروراً بعمان، وصولاً إلى رام الله وتل أبيب. كما تشكل سوريا أيضاً مدخلها لصياغة توازنات دولية جديدة مع واشنطن، التي تجد فيها من يتقاطع معها في الموقف من خصومها التاريخيين في أوروبا، والأتراك الذين خسروا كثيراً من امتيازاتهم السورية والإقليمية، بعدما فشلوا في طمأنة العرب وتصادموا مع الأوروبيين وتخلت واشنطن عنهم جزئياً، فيما تتمسك موسكو بحليفتها طهران التي تسابق الزمن من أجل خلق واقع ميداني جديد يحول الجغرافيا العربية المستباحة إلى ممرات استراتيجية أمانة لها، من بحر قزوين إلى البحر المتوسط.

فقد اعتاد الجنرال قاسم سليماني التقاط الصور إلى جانب جنوده بعد تحقيق إنجازات ميدانية، وفي آخر صورة التقطت له كان يؤدي صلاة الشكر بعد سيطرة ميليشياته على جانبي الحدود بين العراق وسوريا، فالجنرال سليماني الذي يحمل لواء المسألة الشيعية التي استثمرتها طهران بعد سقوط نظام صدام حسين سنة 2003، واستخدمتها في السيطرة على العراق ولبنان وفي غزو سوريا واليمن، لا يؤمن بالحدود بين هذه الدول، ولا يقيم اعتباراً لسكانها الأصليين، وهو الذي يرى فرصة بلاده متاحة الآن في تعويض ما خسرته جراء واقعة جالديران أمام العثمانيين سنة 1514، تلك الهزيمة التي قضت على طموحات الشاه إسماعيل الصفوي في الوصول إلى بلاد الشام، وفرضت عليه البقاء طويلاً داخل حدود الهضبة الإيرانية. فبعد قرن على «سفر برلك» التركي الذي فشل في الدفاع عن حدود السلطنة، يبرز «سفر سليماني» الإيراني في تنفيذ مشروع التجزئة والتفكيك للمنطقة، كحل للسيطرة عليها وفرض الهيمنة على شعوبها. فبغطاء روسي وغض طرف أميركي وتراجع تركي، وتخلّ عربي تقترب طهران من إنهاء الفصل الأخير من مشروعها التوسعي.

كالمثل القائل: «يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته» يسير الإيرانيون والروس خلف جنازة «سايكس – بيكو»، يمسك الأكراد بالنعش من الجهة التي تناسبهم، وتصنف واشنطن المشيعين وفق سلم مصالحها، تصافح القاتل وتعزي بالمقتول، ويفتح العرب بيوت العزاء على قرن ضاع وربيع تعثر.