١٩ يونيو ٢٠١٧

١٩ يونيو ٢٠١٧

في سهرة جمعتني مع مجموعة أصدقاء تشكيليين سوريين، سأل أحدهم: هناك منظمات ثقافية دولية تمول مشاريع ثقافية وفنية، وتستهدف السوريين تحديدا، وتسعى إلى أن تضم، في هذه المعارض والورش، فنانين مختلفي الاتجاهات السياسية المتعلقة بالوضع السوري، بقصد تهيئة الأجواء للتعايش لاحقا، ما أن يتم إيجاد حل سياسي في سورية، فهل من الطبيعي أن يشارك الفنانون المدعوون ممن وقفوا مع الثورة إلى جانب آخرين وقفوا مع النظام أو صمتوا عما يحدث؟

ك

انت الردود على السؤال متنوعة ومتفاوتة في حدّتها. رفض بعضها رفضا قاطعا بحجة أن الآخرين، حتى لو لم يكونوا مصنفين "شبيحة"، إلا أنهم بصمتِهم شاركوا بسفك الدم السوري. قال آخرون: لا مانع من المشاركة، شريطة أن يقدم الفنان المؤيد للثورة عملا أو أعمالا تفضح ما يقوم به النظام وما فعله في سورية خلال هذه المدة. قال بعضهم إنه لا جواب لديه، لأنه لا يستطيع الحكم على نوايا الآخرين، فقد يكون أحدٌ ما صامتا لأسباب عديدة، لكنه في داخله أكثر ثوريةً من كثيرين من أصحاب الصوت العالي. جاء الجواب الأكثر تسامحا من فنان يعيش في سورية، وفقد أفراداً من عائلته تحت التعذيب في سجون الأسد. قال ما معناه: السوريون محكومون بالعيش معا، من لم تتلوث يداه بالدماء من السوريين سيكون شريكا في بناء سورية ذات يوم، لن تكون سورية لفئة واحدة. أضاف: من يعيشون في سورية يرون الأمور بطريقة أخرى.

ل

مّا تم طلب رأيي لم أجد ما أقوله، فكرت كثيرا بالتالي: ماذا لو دعيت إلى مهرجان شعريٍّ فيه شعراء سوريون يؤيدون نظام الأسد؟ هل سأوافق على المشاركة؟ لم يحصل هذا، لم أدع إلى أي مهرجان ثقافي فيه مؤيدون للأسد، لا سوريون ولا عرب. ولكن، ماذا لو حدث فعلا ودعيت؟ يقينا ثمة ثوابت لديّ لا أتنازل عنها، هناك من الشعراء والمثقفين السوريين من تباهى وتفاخر بتسليم الشباب المتظاهرين إلى الأمن. هناك من طالب بقصف حواضن الثورة بالكيميائي من دون تردد. هناك من أعلن اصطفافه الطائفي من دون مواربة. هؤلاء شعراء ومثقفون سوريون معروفون، منهم من تجنّد لتشويه سمعتي وسمعة آخرين وقفوا مع الثورة في السنة الأولى، من دون أن يخجل من فعلته. قد تتم دعوة بعض هؤلاء إلى مهرجانات عربية ودولية، أو إلى ورش ثقافية تستهدف السوريين للسبب السابق نفسه.

بالنسبة لي، هؤلاء ملوثون بالدم، مثل أي حامل للسلاح، وحتما لن أقبل بالمشاركة، وليذهب التعايش إلى الجحيم.

ولكن، هناك أيضا من هو صامت، لم يتكلم أبدا ست سنوات. يمكنني تفهم حال الذين قرّروا البقاء في سورية، وتفهم صمتهم، ولا مشكلة لديّ في التواصل معهم في أي مجال. ماذا بشأن من يعيشون خارج سورية منذ زمن طويل. لم تعن الثورة لهؤلاء شيئا، ولم يعن لهم مئات آلاف الضحايا، من الطرفين، شيئا. ظلوا حياديين ذلك الحياد القاتل، ما هو موقفي من هؤلاء؟ لا جواب لدي. وليس الأمر محسوما عندي، وخصوصا أن سؤالاً آخر يمكنني طرحه: ماذا بشأن المثقفين (الثوريين) الذين غرقوا في الطائفية المقابلة، وخوّنوا كل من طالب بعدم التطييف وأسلمة الثورة، ومنهم من سعى إلى تشويه سمعة من ساند الثورة من (الأقليات)، وحرّض عليه وخوّنه، صراحة وعلنا، ومنهم من شكّلوا محاكم تفتيش، منصّبين من أنفسهم حرّاسا على الثورة، ومنهم أيضا من طالب بقصف القرى والمدن التي تشكل حواضن للأسد وقتلها، بطريقة الآخرين نفسها. هؤلاء أيضا شعراء ومثقفون ملوثون بالدم، مثل حملة السلاح، هل المشاركة معهم في مهرجاناتٍ أو ورش ثقافية مشاركة أخلاقية، لمجرد أنهم في خندق الثورة؟ بالنسبة لي أيضا هنا، ليذهب التعايش إلى الجحيم.

مناسبة هذا الكلام مسلسل "أوركيديا" الذي يقولون إنه خير مثالٍ على التعايش السوري المطلوب، لأنه جمع في أثناء تصويره ممثلين من شرائح متناقضة جدا من سوريي السنوات الست الماضية.

١٩ يونيو ٢٠١٧

١٩ يونيو ٢٠١٧

يبدو أن الضوضاء سوريا ، تحولت لصوت قذائف من النوع العابر للقارات بين الدولتين العظمتين (روسيا - أمريكا) ، في مواجهة قد تكون الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة مع انهيار الاتحاد السوفيتي ، و يبدو أن الطرفان قد أتما الاستعدادات بانتظار شارة البدأ التي يبدو أنها قد اعلنت مع وقف التعاون بين السربين الحربين (الأمريكي - الروسي) في السماء السورية ، بالتالي أن باب الأخطاء قد فتح على مصراعيه.

من الطبيعي أن لا تتواجه روسيا و أمريكا بشكل مباشر ووجهاً لوجه ، في هذه الكرة الأرضية الصغيرة حجماً أمام هول ما يملكون من تدمير ، و لكن الأذرع التابعة لكل طرف ستكون الأدوات الظاهرية لحرب قد تكون أشد ضراوة من كل ما شهدته سوريا (وهو الجزء الذي يهمنا) ، سيما مع قطع الشعرة الأخيرة التي كانت تربط الطرفين (غرفة التنسيق المشتركة في سماء سوريا).

يبدو أن التقدم المضطرد لقوات الأسد و المليشيات الشيعية المدعومة من ايران من الشمال الشرقي (ريف حلب) و الغربي (ريف حمص الشرقي) و الجنوب الشرقي (ريف السويداء)، يمثل الانطلاق نحو محاصرة أمريكا قبل أن تصل إلى أعلى الشجرة لتقطف ثمارها في سوريا (الرقة “نصر معنوي” - ديرالزور “النصر الاقتصادي” ) ، و يبدو أن الثمار قد حان وقت سرقتها من الحليفين الحاليين “روسيا - ايران” .

لا يمكن زج قصف طائرات الأسد لمواقع قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة ضمن اطار السعي لمحاربة “الارهاب” ، وكذلك استهداف دير الزور بالأمس بالصواريخ البالستية الايرانية ، على أنه “هبل” ايراني وغايته الانتقام لما حدث في “طهران” ، و إنما هو النقطة المسارية الجديدة على دخول لاعب قوي إلى جانب روسيا ، وهو اعلان دخول رسمي كامل من ايران في سوريا ، بعد سنوات من الاكتفاء بالحديث عن “مستشارين - متطوعين” فقط لا غير ، وطبعا الحديث على الاعلام .

الضوضاء في المنطقة الشرقية تتصاعد بشكل متوتر و متصاعد ، ولا يخفى على أحد أن حجم الدخان المتصاعد من هناك يشي بأن المواجهة في رمال البادية السورية ستكون متعبة للطرفين ، و بطبيعة الحال لا حساب للأدوات هنا ، فالجميع يحشد ، حيث بات آلاف المقاتلين من الحشد الشيعي العراقي على الحدود بانتظار الاذن الايراني للاجتياح ، فيما تواصل “قسد” حشد كل من يتمكن من حمل السلاح .

بالتزامن مع حمولات الأسلحة والذخائر التي تتجه شمالاً و جنوباً ، لمواجهة الجنون القادم .

١٨ يونيو ٢٠١٧

١٨ يونيو ٢٠١٧

الضاحك البذيئ … أو مغرم النساء أم أب للناجحين .. تختلف التسميات التي تلحق بصاحب قائمة كبيرة من الألقاب تتجاوز عدد النياشين التي يعلقها على صدره ، والتي تعتبر بدورها أكبر لوحة فسيفساء يمكن لجسد بشري أن يحملها معه و يتنقل بها.

العماد أول مصفى طلاس ، وزير الدفاع الأطول اقامة في ذلك المنصب ، يقع اليوم بين فكي الموت ، الذي فيما يبدو أنه قد نال منه ، ليكون ذلك الضابط من جديد مثار جدال بين السوريين بين مترحم عليه تحت بند “لا يجوز على الميت إلا الرحمة” و تلك القائلة أن “لا شماتة في الموت” ، و بين لاعن كل شيء ارتبط بهذا الاسم ابتداء من الجسد و الروح وصولاً إلى الفروع و كل من ارتبط بهم.

يحار المرئ الحقيقة بين الطرفين ، فهل يقف مع “المترحمين” ووضع ما حدث في دائرة “إن ما حصل في مدينة حماة قد حصل وانتهى” ، وهي جملة حافظ الأسد بعد أن ارتكب المجزرة الأكبر في حماة ١٩٨٢ ، أم تكون مسانداً لـ “اللاعنين” لسفاح شارك في التأسيس لحكم السفاح الأكبر و كرر ذات المشهد مع السفاح الابن .

الحقيقة الدخول في الحيرة يستتبع الحديث عن تاريخ “طلاس” حتى يتم ايضاح الصورة ، فيقول ذاته “أي طلاس” وعشاقه أن يملك قائمة طويلة جداً من الشهادات و الدرجات العلمية من الماجستير وصولاً إلى البرفسور ، و بطبيعة الحال ما من شهادة في العلوم العسكرية إلا و له اسم فيها سواء من حيث “انشائها” أم اعتلاء هرمها ، و لكن مع تنويه سريع أنه بالمرتبة الثانية بعد حافظ الأسد صاحب المركز “الأول” في كل شيء.

لعب طلاس الدور الأكثر نجاعة في تنفيذ الأوامر ، دون أي مانع أو حتى معرفة ماذا يفعل ، يقول في احدى مقابلاته أن وقع آلاف أحكام الاعدام الميدانية بحق السوريين بعد مجازر حماه ، وكان له الدور الأبرز في حماية السفاح حافظ الأسد سواء عندما تولى الحكم أم عندما تهدد من أخيه آم بعد وفاته بأن قاد الأمور بيسر و سهولة لتصل إلى ابنه بشار ، بعدها قرر الاستراحة من عناء المناصب و التفرغ التام لمعشوقه “الفن” و إن تمتعنا بشيء من التحديد بما لايدع مجال للشك فالحقيقة هن “الفنانات”.

ألف كتب كثيرة منها “مرآة حياتي” التي يتمنى بعض من “لعنه” ، أن يكون في يمينه ويقدمها للحساب بعد ولوجه إلى القبر وحيداً.

“طلاس” الأب تمكن من تمييز أبناءه بين ملايين السوريين ، ووزعهم حسب رغباتهم فأحدهما تفوق في الاقتصاد و احتكر بعض الأصناف (كقسمة عدل مع بقية الشركاء) ، الآخر اعتلى سريعاً المراتب برفقة صديقه “ماهر” ، و الاثنين انحازا عن السلطة انشقاقاً ، وتبرءوا من الجميع إلا من والدهم اذ بنظرهم هو “عضو “ في نظام سفاح و ليس فاعل (رغم أن حجم المراتب و الجرائم التي يحمل تتجاوز أصابع سكان بضع قرى سورية).

لا ضير من سرد سريع علنا جميعاً ندخل في متاهة .. هل نترحم على مصطفى طلاس أم ….!؟

١٨ يونيو ٢٠١٧

١٨ يونيو ٢٠١٧

يوم الأربعاء الماضي كانت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، تتقدم على ثلاثة محاور عند أسوار الرقة القديمة، التي اختارها تنظيم داعش عاصمة لدولته المزعومة، ما يعني ميدانياً أن المعارك ستشتد الآن في وسط الرقة، بعد إكمال السيطرة على حي الصناعة في المحور الشرقي، والتقدم نحو حي حطين في المحور الغربي، والإطباق على مصنع السكر وقاعدة «الفرقة 17» العسكرية في المحور الشمالي.

يأتي ذلك بعدما كان النظام السوري قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي أنه حقق، بالتعاون مع حلفائه الإيرانيين، تقدماً في الريف الغربي للرقة التي اخترق حدودها الإدارية، وسيطر على قريتي خربة محسن وخربة السبع، لكن ذلك لا يعني ميدانياً حتى الآن على الأقل أن قوات «سوريا الديمقراطية» باتت على أبواب مواجهة مزدوجة مع «داعش» داخل الرقة، ومع قوات النظام المتقدمة من الغرب.

من الرقة إلى دير الزور تمتد ساحة «أم المعارك» التي لن تقرر في نتيجتها مصير النظام وشكل سوريا الجديدة «المفدرلة» على ما سبق أن اقترح فلاديمير بوتين، بعد أشهر من بداية تدخله العسكري في سوريا أو «دولة الساحل» أو «سوريا المفيدة» التي قد تعني في النهاية الذهاب إلى التقسيم، بل إنها ستقرر عملياً مستقبل التوازنات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.

قبل الحديث عن حدود المواجهة الأميركية الإيرانية الروسية على مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية وحساباتها المستقبلية، يتعين فعلاً وضع علامات استفهام نافرة على ما أشارت إليه يوم الاثنين الماضي القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية عبر «فيسبوك»، عن أن هناك محادثات سرية ناشطة بين الأميركيين والروس تجري في الأردن، هذا في حين تواكب واشنطن «قوات سوريا الديمقراطية» بالدعم الميداني والغطاء الجوي، وتواكب المدفعية الروسية تقدم قوات النظام وحلفائه من درعا إلى غرب الرقة.

صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين أميركيين بداية الأسبوع أن إدارة الرئيس دونالد ترمب منهمكة في محادثات سرية مع الروس في الأردن هدفها العمل على إقامة منطقة لتخفيف التوتر في جنوب غربي سوريا، وفي السياق تفيد تقارير دبلوماسية بأن هذه المحادثات بدأت في أبريل (نيسان) الماضي مباشرة بعد زيارة ريكس تيلرسون إلى موسكو، وأن ضباطاً أردنيين يشاركون فيها.

لكن في حين رفضت الخارجية الأميركية إعطاء أي تفاصيل عن هذه المحادثات، قالت موسكو إن الهدف هو تحديد نقاط أساسية للمرحلة المقبلة في سوريا، والبحث في إمكان توحيد الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب المتمثل في «داعش» و«فتح الشام»، أي «جبهة النصرة» سابقاً.

وعندما تعلن موسكو عن أنه تم تحديد عدة مواقع قد تشارك أميركا وروسيا في شنّ غارات عليها لضرب مواقع الإرهابيين، ومنها الغوطة الشرقية ودرعا وريف حماة الشمالي وإدلب وبعض النقاط في ريف اللاذقية، فإن ذلك يطرح أسئلة عميقة حول معنى ومبررات اتصال سيرغي لافروف نهاية الأسبوع الماضي بندِّه ريكس تيلرسون ليعرب عن معارضة موسكو الشديدة لشن القوات الأميركية هجمات على القوات السورية!

تتسع حلقة التناقض عندما نتذكر أن الغارة الأميركية التي استهدفت رتلاً لقوات النظام وحلفائه، كان يتقدم في اتجاه معبر التنف الاستراتيجي على الحدود السورية العراقية، حدثت عندما كانت الاتصالات قائمة في عمان بين المبعوث الرئاسي الأميركي إلى التحالف الدولي بريت ماكغورك، والمبعوث إلى سوريا مايكل رتني من جهة، والمندوبين الروس، بما يعني أن موسكو كانت على علم بهذه الغارة التي تستنكرها!

يوم الثلاثاء الماضي أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن عمليات القصف التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية ضد ميليشيات تدعم النظام السوري «كانت دفاعاً عن النفس»، وأن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها في سوريا، ويأتي ذلك في سياق مبارزة في رسم خطوط حمر متبادلة بين واشنطن من جهة والنظام السوري وإيران من جهة ثانية، على خلفية سباق ميداني محموم للسيطرة على الحدود السورية العراقية، التي تشكّل معابر استراتيجية للإيرانيين.

الغارة الأميركية على الرتل العسكري للنظام، كانت تأكيداً عملياً على ما أعلنه التحالف الدولي من أن تقدم قوات النظام نحو الحدود العراقية يعتبر خطاً أحمر، وأن من غير المسموح الاقتراب من مواقع الجنود الأميركيين والبريطانيين، الذين يقومون بتدريب فصائل «الجيش السوري الحر» الذي سيملأ الفراغ بعد طرد «داعش» من البادية السورية على الحدود مع العراق والأردن من منطقة التنف إلى دير الزور.

وعندما يرد النظام السوري على التحذير الأميركي بتحذير مماثل، وأنه قد يتصدى لأي قصف أميركي بضرب مواقع أميركية، فإن ذلك يعني أن منطقة البادية السورية والمسافة الممتدة من التنف إلى دير الزور تتحول إلى ساحة لصراع كبير لا تستطيع إدارة دونالد ترمب أن تتهاون فيه، ولا يستطيع النظام الإيراني أن يخسره، لكن سيكون طبعاً في استطاعة فلاديمير بوتين أن يستمتع كثيراً بهذا الصراع وبنتائجه المحتملة، ذلك أن المواجهة من التنف إلى الزور ستقرر مصير كثيرين على المستويين السياسي والاستراتيجي، ففي ظل موقف الرئيس الأميركي الذي ركّز ويركّز بشكل خاص على السعي لضبط إيران وإنهاء العربدة الإيرانية في الإقليم، ليس في وسع واشنطن أن تترك خطوط الإيرانيين مترابطة ومفتوحة لعبور السلاح والمسلحين من العراق إلى سوريا إلى لبنان، في شوقت تقول فيه إيران إنها باتت تسيطر على أربع عواصم عربية. إن خسارة أميركا المواجهة هناك ستعني خسارته نقطة حيوية مهمة جداً حول سياسته الخارجية.

وفي المقابل إذا خسر النظام الإيراني ما درج على تسميته «الهلال الشيعي» الذي يرتسم عبر هذه المعابر، والذي عمل على إقامته وترسيخه منذ ثلاثة عقود، فإنه سيتراجع وسيعود إلى حجمه الفارسي، وستسقط تباعاً مساحات النفوذ الإقليمي التي كسبها بإثارة المشكلات وبالتدخل السلبي في شؤون الدول الأخرى، التي يسعى إلى توسيعها عبر دعم الانقلابيين في اليمن ومحاولة الدخول الآن على خط الأزمة الخليجية مع قطر!

أمام خريطة الصراع الأميركي الإيراني على الحدود السورية العراقية، يجلس فلاديمير بوتين مرتاحاً إلى أن النتائج ستكون لمصلحته في الحالين، فإذا خسر ترمب رهانه على ضبط إيران، فسيتذكر الإيرانيون دائماً أنهم من دون روسيا كانوا سيواجهون خسارة محققة في سوريا، وإذا خسر النظام الإيراني فإنه سيتراجع ليكون لموسكو حصرية النفوذ في سوريا، خصوصاً أن خسارة الإيرانيين ستأتي على أيدي الأميركيين، ما يجعل طهران على ارتباط أعمق مع موسكو.

السؤال الأهم: ولكن في النهاية ماذا عن خرائط سوريا التي يعكف الأميركيون والروس على دراستها في الأردن؟

١٨ يونيو ٢٠١٧

١٨ يونيو ٢٠١٧

ربما لم ينشغل العالم شرقاً وغرباً بزعيم روسي منذ خروشوف مثلما انشغل الجميع بفلاديمير بوتين، الذي يُنظر إليه في روسيا اليوم بوصفه «رئيساً بمواصفات القيصر».

لم ينقطع الحديث عن بوتين الذي أضحى رقماً صعباً في المعادلة الدولية العقدين الماضيين، غير أن الفيلم الذي أنتجه له المخرج الأميركي الشهير أوليفر ستون، وأذيع الأيام القليلة الماضية تحت عنوان «مقابلة بوتين»، أعاد رجل روسيا القوي إلى دائرة الأضواء بقوة، لا سيما أن المخرج الأميركي، لم يقدر أن يكون محايداً ولم يُخفِ إعجابه الشديد بشخصية بوتين.

السؤال الجوهري: «كيف لمخرج أميركي كبير قادم من قلب الليبرالية الأممية، وممثلاً للعولمة الكونية أن ينبهر برجل يصفه الإعلام الأميركي صباح مساء كل يوم بأنه ديكتاتور شمولي؟» ثم لك أن تزيد أن بوتين متهم بالتدخل في الشأن الأميركي الداخلي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فهل ستون مصاب بما يمكن أن نطلق عليه «البوتينومانية» أي الإعجاب ببوتين إلى حد الهوس؟

الشاهد أن المسألة أعمق من الطروحات الإعلامية الأميركية الضحلة، فما فعله بوتين خلال عقدين لبلاده هو ما يدهش الجميع أميركيين وأوروبيين سواء اتفقوا أو افترقوا مع سياساته، فقد مَثَّل رجل «كي جي بي» الشهير «طائر الفينيق» لبلاده، ولروسيا القيصرية خاصة.

أهمية حوار فيلم ستون الذي عرض في الفترة من 12 إلى 15 يونيو (حزيران) الحالي على قناة «شوتايم» التلفزيونية كي يصل لغالبية، إن لم يكن كل الأميركيين، تكمن في أن كل كلمة تفوَّه بها الرجل تفكّ لنا شفرات السياسة الدولية ما ظهر منها وما بطن، وجيد لنا في العالم العربي تحليلها ومحاولة فهمها، حتى يتسنى لنا إدراك صراع الأقطاب القائمة والقادمة.

يستلفت النظر في نجاحات بوتين فكرة تعاضده مع شعبه، ومعاً حول الإرث الأخلاقي والتاريخي لبلاده الذي تعرض لمذلة ومهانة غداة تفكيك الاتحاد السوفياتي السابق، وعليه يقول بوتين إن شعبه لا يمكن أن يحيا في بلد مسلوب السيادة والاستقلال.

يدرك بوتين جيداً أن زمن المواجهات العسكرية يكاد يكون قد ولَّى، رغم أنه جدد قوة بلاده العسكرية من حيث الكفاءات البشرية، والتسليح والعتاد، لكنه واثق بأن الغرب لن يقدم على مواجهته إلا من خلال الضغوط الاقتصادية القاتلة، وإن كان هدفها النهائي تغيير السلطة

في روسيا، وتسكين أحد رجالات الأوليغاركية الروسية الذين يدورون في فلك جماعات «الكومبرادورية» التقليدية، التابعين للرأسمالية ثلاثية الأضلاع دائماً وأبداً.

بوتين سواء أحببناه أو كرهناه في العالم العربي يقتضي منا نظرة موضوعية عندما يتحدث عن التغيير وحتميته من جهة، والمخاوف المترتبة على تحريك الماء الراكد من ناحية أخرى.

يقر بوتين في حواره التلفزيوني الأخير بأن الاتحاد السوفياتي والمنظومة السوفياتية كانت تالفة بالفعل، بل يوجِّه أصابع الاتهام إلى قادة مجلس السوفيات الأعلى «بوصفهم مَن أوصلوا البلاد إلى حالة الانحدار ثم الانهيار وما تبعها من انحلال كارثي، وعليه فإنه يدرك أن التغيير كان مطلوباً بالفعل، لكن يعيب على غورباتشوف الخطأ في تقدير طبيعة التغيير المطلوب للبلاد، الأمر الذي سبب لـ25 مليون روسي حالة من الضياع القومي، بعد أن استيقظوا ليجدوا أنفسهم في دول وليدة، ما كاد يسبب حرباً أهلية في روسيا».

نقطة جوهرية أخرى يميط بوتين عنها اللثام وتهمنا بنوع خاص في الشرق الأوسط، في حاضرات أيامنا؛ إنها تلك المتصلة بالدور الأميركي في مواجهة الإرهاب حول العالم.

يجابه بوتين الأميركيين، ويكاد يصدم الرأي العام هناك، بالقول إن واشنطن تدعي في العلن مساندة روسيا في حربها مع الإرهاب، وفي الخفاء تستغل الإرهابيين من أجل زعزعة الوضع الداخلي في روسيا، وخارجها، والشيشان مثال... «لقد أبرزنا لهم أدلة دافعة وملموسة على دعمهم للإرهابيين خلال عملية القوات الفيدرالية في الشيشان»، يضيف بوتين.

هل «مقابلة بوتين» ضرب من ضروب المصارحة والمكاشفة مع الغرب تعقبها عملية إعادة بناء لعلاقات تمر بمرحلة سيئة، لا سيما مع واشنطن، رغم المحاولات المضنية التي يقوم بها الرئيس ترمب لتصويب المسار من البيت الأبيض إلى الكرملين؟

بحسب المخرج الأميركي صاحب جوائز الأوسكار الثلاث، حتماً سوف تؤدي الحوارات الأخيرة إلى فتح دروب مناقشات حول أشكال وأبعاد العلاقات الدولية، فبوتين يضع الجميع أمام الحقيقة عارية، دون غطاءات من الزيف الآيديولوجي، إن جاز التعبير.

يطرح بوتين سؤالاً محورياً... لم تعد هناك كتلة شرقية ولا اتحاد سوفياتي، ولهذا لماذا يبقى الناتو قائماً؟

عقلية بوتين الإدراكية تفهم فكرة «العدو الجيد»، الذي لا بد من خلقه إن لم يكن قائماً بالفعل، لتبرير وتفسير مصالح وأهداف استراتيجية كبرى، وبقاء روسيا عدواً مشيطَناً يعني استمرار دوائر العولمة الفكرية التي تصب جام غضبها على الروس، ويبرر بقاءها والإنفاق عليها، كما في مراكز الفكر الغربية.

استمرار صحوة روسيا يزخم دعاة العولمة المنفلتة ومَن يقف وراءها من مجمعات تجاوزت المجمع الصناعي العسكري إلى مجمعات «وول ستريت» المالية، وجماعات النفط، والثروات الطبيعية، والأخيرة تقودنا، ولا شك، إلى أحاديث عن الصراعات القادمة حول ثروات القطب الشمالي بنوع خاص، بين الأميركيين والروس، وما في باطنه من كنوز تغير مسارات اقتصادية كبرى.

«مقابلة بوتين» عمل يستحق القراءة والتحليل، لا سيما بالنسبة لرجل يسعى الروسي اليوم معه وبه إلى عودة النشيد الوطني الروسي قبل ثورة 1917 «فليحفظ الله القيصر».

١٨ يونيو ٢٠١٧

١٨ يونيو ٢٠١٧

تبدو روسيا، في الظاهر، قوةً جبارة تمسك بأمور سورية، وتنفرد انفراداً متعاظماً بها، خدمة لمصالحها، المقبولة من جميع الأطراف المتصارعة. أما في الواقع، ليست الصورة الظاهرية حقيقية، إلا إذا كان النظام ينتهك ما يقرّره الكرملين، بموافقته أو باتفاق مسبق معه. وهذا ينفيه الناطقون باسمه بألف لسان يومياً. ويسوّغ طرح سؤال رئيس حول قدرته على تنفيذ ما يقترحه، ويتعهد بإلزام النظام به، مع أن هذا يرفضه كل مرة عملياً، بعد برهة من إعلانه قبوله لفظياً، في حين تدعم إيران، حليف روسيا الآخر، خروج الأسد على خطط بوتين، ويمارس بدوره سياساتٍ تسهم في إحباط سياسات موسكو، وتقويض سمعتها وقدرتها على تنفيذ ما تقترحه. يتلاعب الأسد والملالي بروسيا التي تصمت محرجةً أو تنصاع مكرهةً لما يفعله حليفاها، فتشارك، عندئذٍ، بطيرانها في إظهار عجزها عن الإمساك بقوى الصراع السوري وإدارة تناقضاتها، وإرغام هذين على قبول خياراتها، والانضواء فيها من دون مقاومة.

يهدر الروس دماء السوريين برعونة، ويتلاعبون بقضيتهم، تنفيذاً لقرارٍ مسبق، لم يحيدوا عنه، هو إنقاذ بشار الأسد الذي يبدون صبر أيوب في كل ما يتعلق بتمكينه من إحراز مكاسب ميدانية، يعني تراكمها إحداث تحول نوعي لصالح نظامٍ عجز عن حسم الصراع لصالحه، فلا أقل من أن يساعدوه على قضم مناطق الثورة وحاضنتها، تحقيقاً لخطةٍ وضعوها قبل غزو سورية، أدى تطبيقها إلى حصر الثورة في مناطق تخضع لسيطرة متشدّدي جبهة النصرة، المعادين لها.

يعرف الروس أن انفرادهم بحل القضية السورية ضربٌ من المحال، وأن تعقيداته تتحدّى قوتهم العسكرية وديبلوماسيتهم أسدية الخيار. ويعرفون أيضاً أن تعاونهم مع واشنطن حتميٌّ ولا مفر منه، لأن القرار الأخير في كل ما يتصل بمصير سورية كان وسيبقى في يدها. لكنهم، وبدل أن يوجهوا جهودهم السورية نحو واشنطن، بدعوتها إلى تطبيق وثيقة جنيف، وتشكيل هيئة حاكمة انتقالية تتولى نقل سورية من الاستبداد إلى النظام الديمقراطي، تراهم يبتدعون ألاعيب سياسية/ عسكرية تبدو كأنها تستهدف التنصل من هذا الخيار، والتمسّك بسياساتٍ فاشلة تقوم على الاحتواء والعنف، يتوهمون أنها توسع هوامش انفرادهم بالشأن السوري وحله المطلوب، مع أن عائدها ذهب حتى اليوم إلى النظام الأسدي وإيران: الطرفين اللذين يعملان لإحباط هدفها الاستراتيجي: الانفراد بسورية والسيطرة عليها وتحويلها إلى موقعٍ يمكنها الاستئثار به من القفز إلى البلدان المجاورة، وبناء واقع إقليمي جديد هي فيه قوة موازية لواشنطن.

ماذا غير التخبط يفسّر تركيز روسيا على عملٍ لن يصل بها إلى الهدف المرغوب، يعقد مهمتها السورية وأوضاعها، ويمكّن الطرفين، السوري والإيراني، من التلاعب بدورها وإعاقة جهودها، كما يحدث اليوم بخصوص انعقاد لقاء أستانة المقبل، والذي تم تأجيله مرتين في أقل من أسبوعين، والسبب عجز روسيا، وإلا فامتناعها عن إيقاف هجومهما الشامل على حوران، المنطقة المشمولة باتفاق المناطق مخفضة التصعيد التي بدل أن ينخفض العنف ضدها، ويسهم انخفاضه في قيامها بنقلةٍ مهمةٍ لصالحها، تقف مكتوفة اليدين أمام خضوعها، باعتبارها منطقةً محرّرة لحربٍ ضروس وغير مسبوقة، يشنها عليها النظام والإيرانيون ومرتزقتهم، وسط صمت روسي مريب، في عجزه أو في تواطئه.

يبدو اليوم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعب من المكابرة. لذلك اعترف أن تحقيق الأهداف الروسية في سورية يرتبط بقرار أميركي، وتالياً بإرادة واشنطن. هل يقطع الرئيس الروسي، أخيراً، مع سياسات ورطته في حربٍ مكلفةٍ سياسياً ومالياً على سورية، من دون أن تقرّبه من هدفيه: إنقاذ النظام عبر احتواء المعارضة في صفوفه، والإبقاء على الأسد رئيساً للشعب الذي يرفضه، والانفراد بسورية الذي أحبطته إيران وربيبها الطائفي أكثر مما تصدّت له واشنطن بجيشها، المنصرف إلى إقامة بنية عسكرية استراتيجية في شمال سورية والعراق، تمكّنه من إقامة تماس مباشر، جغرافي وبشري وعسكري، مع إيران وتركيا والخليج وشمال البحر الأبيض المتوسط، يعوض بواسطتها ما فاته تحقيقه خلال غزو عام 2003، فإن نجح في قطع خطوط إمداد إيران والأسد عبر العراق، وحرّك الورقة الإسرائيلية، وجد الروس أنفسهم بين فكّي كماشة، تستطيع إرغامهم على تقليص طموحاتهم وتخفيض تطلعاتهم، وإفهامهم أن الأسد وإيران عبئآن ثقيلان عليهم، وليسا ورقة يضغطون بها على أميركا، وأن التمسك بهما لن يعود عليهم بغير الخسارة التي لن ينجيهم منها غير خطوات استباقية، تستهدف التخلص منهما، كي لا يجدوا أنفسهم حيال وضع جديد لا قبل لهم بمواجهته.

١٨ يونيو ٢٠١٧

١٨ يونيو ٢٠١٧

اليوم، تنزف الرّقة السورية ما تبقى من دمها، تتوسّد ذراع فراتها وتتكوّر ململمةً جراحها الكثيرة، في محاولةٍ لتأجيل الموت القادم إليها من كل اتجاهات الأرض. تُطبق الرّقة عيونها تحت سماء مزّقتها القنابل والصواريخ، وأطفأ الفوسفور الأبيض أضواء قمرها وشمسها.

اليوم، تتابع الرّقة اختصار الحكاية كلها، وتًفرد تاريخ الثورة فيها على كتب العالم، ليعكس تفاصيل المقتلة السورية كاملةً، ويتنبأ بمستقبلٍ لا يخص المدينة المنكوبة وحدها، بل يمتد ليرسم ما سيؤول إليه غد سورية القادم على اتساع الخارطة.

لطالما كان ما تمر به الرّقة مرآة مصغّرة لما تمر به سورية كلها، لكنها مرآة تعكس التفاصيل الصادمة بوضوح ومن دون رتوش، وتقدّم رسماً دقيقاً مباشراً لما يحدث بشكلٍ غير مباشر في كل المحافظات السورية. وليس على من يرغب بمعرفة حقيقة ما حدث في سورية خلال السنوات الست المنصرمة إلا أن يعود إلى تاريخ أحداث الرقة بالذات لترتسم لديه كل التفاصيل.

فعلى الرغم من انطلاق المظاهرات في الرّقة بعد أسبوع من انطلاقها في درعا، وتواصلها خلال الأشهر الأولى، ولو بشكلٍ خجول، إلا أن كل أشكال الحراك الثوري في المدينة لم تلق ما تستحقه من تغطيةٍ إعلامية، بل تم تغييبها بشكلٍ شبه تام بما في ذلك الاعتصام أمام القصر العدلي في الشهر السابع، وانتفاض آلافٍ من أبنائها خلال شهر رمضان 2011.

ظن نظام الأسد أنه ضَمن ولاء الرّقة بنشر فكر حزب البعث بين أبنائها، وتماهيهم خلال مراحل سابقة مع سلطته. كما ظن بشار الأسد أنه استطاع، بصلاته في مسجد المدينة في العام الأول للثورة، ضمان بعض شيوخ العشائر، القادرين (باعتقاده) على كبح جموح الشباب الثائر، وهو ما حاول النظام اللعب عليه في بدايات الحراك السلمي في كل المناطق، بكسب تأييد السلطات الدينية أو العشائرية أو الاجتماعية، إلا أن هذا المفهوم كان أول ما أسقطته الثورة.

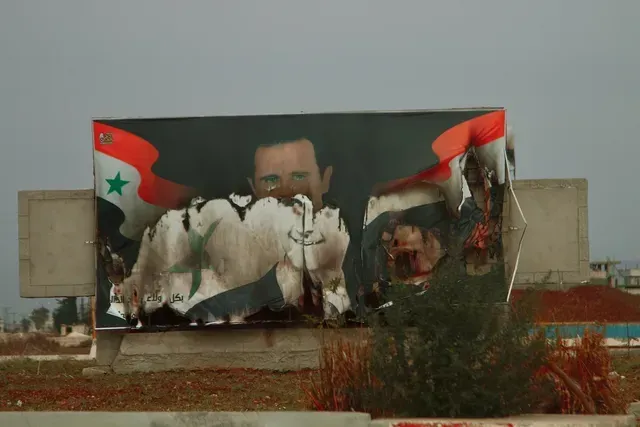

ومع بداية السنة الثانية، بدأت الرّقة تدفع ثمن الحرية بقوافل من الشهداء والمعتقلين، واتسعت خريطة الحراك الثوري فيها لتشمل كل أحيائها والقرى والمدن التابعة لها. وكما حصل في كل المحافظات السورية، كان إسقاط الصنم الأكبر في ساحة الرّقة حدثاً تاريخياً، لكنه تميّز حينها بتحرير واقعي للمدينة، يحاكي مشاعر التحرير التي انتابت السوريين مع كل سقوطٍ لتمثالٍ للطاغية في أي مدينةٍ سورية أخرى.

عاشت الرّقة أربعة شهور إحساساً كاملاً بالحرية من نظام الأسد، وحاول شبابها صناعة أنموذجٍ جميل لمنطقة محرّرة، تُحكم بإدارة مدنية متحمسة. وتميزت تلك الفترة بانتشار عشرات التجمّعات المدنية التي بدأت تعمل مثل خلايا النحل، لترميم البنية التحتية ونشر ثقافة العمل المدني، وتأسيس أرضيّاتٍ مدروسةٍ لاستمراره.

لكن حلم الرّقة الجميل، وهو حلم كل سوري شارك فعلاً أو عملاً أو فكراً في الثورة، لم يلبث أن حوصر من جديد، لكن بأيدٍ تختلف شكلاً عن نظام الأسد، وتشابهه بالتسلط والتحكم وبشكل أقسى وأبشع. ومع انقضاء ربيع التحرير، بدأ تنظيم داعش يتوغل في كل مفاصل الحياة في المدينة، ليبدأ ملاحقة المنظمات المدنية واختطاف رموزها، وهو ما تحول، مع مرور الأيام، إلى اعتقالٍ علني مباشر، استهدف الناشطين المدنيين والسياسيين الذين لم تطلهم يد النظام، فطالتهم يد "داعش".

مطلع 2014 سقطت الرّقة بيد التطرّف، بعد معارك مع الفصائل المقاتلة في المنطقة، لتبدأ مرحلة النزوح القسري لأبناء المدينة، وخصوصاً ناشطيها، بعد تعرّض حياتهم لخطر الاعتقال أو الذبح. وهو ما حدث في كل المدن السورية الثائرة، لكن الاختلاف كان فقط في التسميات؛ فهنا كانت "داعش"، وهناك كانت جبهة النصرة. وفي أماكن أخرى، كان لهؤلاء تسميات أخرى، وكلهم كانوا، بشكل أو بآخر، خناجر في خاصرة الثورة وعملاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، لنظام الأسد؛ كانوا شمّاعته الأهم التي علّق عليها كل مبرّراته للعالم، واستخدمها فزّاعة لبقية السوريين.

استمرت مسرحيات النظام و"الإرهابيين" خلال السنوات الماضية، في تسليم مناطق واستلامها وإعادة توزيع وانتشار في الأراضي السورية، حسب ما تقتضيه مخططات المراحل المختلفة. وها نحن اليوم ربما نشهد فصلاً آخر لمسرحيةٍ جديدةٍ، ستخرج فيها "داعش" من الرّقة باتجاهٍ لم نعد قادرين على تحديده، وستسلّم الرقة من جديد لتطرّف آخر؛ ليس دينيّاً هذه المرة، بل قوميٌّ، ولم نعد قادرين أيضاً على تخمين نتائجه.

اليوم، تُجبر الرّقة على الدخول في مرحلةٍ جديدة، وربما سيكون مستقبلها القريب مرآة حقيقية لمستقبل سورية البعيد، مثلما كانت أحداثها الصارخة خلال سنوات عصيبة، الوجه الأكثر مرارةً ووضوحاً لأحداث الثورة السورية كاملة.

١٧ يونيو ٢٠١٧

١٧ يونيو ٢٠١٧

هل حقاً أن القوات المدعومة من إيران والجيش السوري تبدو مصممّة على الاستيلاء على نقطة العبور الحدودية في التنف بجنوب سورية، حتى لو أسفر ذلك عن مواجهة مع القوات الأميركية؟ وهل ثمة حسابات إيرانية بأن ذلك قد يشتت «الهجمة الأميركية المستجدة على سياسات إيران»؟، وهل بسبب ذلك نقلت القوات الأميركية، مثلاً، منظومة راجمات صواريخ جديدة بعيدة المدى إلى قاعدة أميركية في التنف قرب الحدود العراقية - والأردنية لتعزز وجودها في شرق سورية أكثر فأكثر، وباتجاه البوكمال، وذلك بعدما أنشات قاعدة أخرى في الزكف؟

الأرجح أن واشنطن مصممة على حماية حلفائها المحليين في شرق سورية وعلى امتداد مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية، ومنع إيران من التموضع في تلك المنطقة الحساسة. لكنّ ذلك لا ينفي أن الصراع بات مكشوفاً بين إيران وقوات التحالف الدولي بقيادة أميركا على السيطرة على مناطق البادية وعلى المعابر والحدود الدولية وعلى تركة ما بعد «داعش». واليوم، يبدو جلياً إلى أي درجة يستميت النظام السوري في الوصول إلى درعا والسعي الى السيطرة الكاملة عليها من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من «سورية المفيدة».

مؤدى ذلك أن يمانع النظام وحلفاؤه الإيرانيون قيام منطقة آمنة في الجنوب السوري في ظل الشروط المفروضة. ومن غير الواضح إنْ كان في هذا «اعتراض» على فحوى الترتيبات الأميركية - الروسية التي استضافتها العاصمة الأردنية في الآونة الأخيرة، أم أن موسكو في طور التأني ومراجعة الحسابات لأبعاد ما تمّ مع الأميركيين؟

ولعل سبب الكلام عن «اعتراض» يعكسه تصعيد القوات النظامية السورية والميليشيات الموالية لها من هجماتها على مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة في درعا، في تمهيد محتمل لهجوم واسع النطاق لانتزاع السيطرة على المدينة بالكامل بما يتضمن طريق دمشق - درعا، البالغ الحيوية من الجانب اللوجستي وتأمين الإمدادات.

التصور في شأن المرحلة الثانية من «سورية المفيدة» يقتضي السيطرة على معبر نصيب الاستراتيجي مع الأردن، لأنه يكفل تقطيع ممرات مقاتلي المعارضة بين المنطقتين الشرقية والغربية من درعا وإنهاكهم في الجنوب، وإخراج درعا من دائرة الصراع، وما يعنيه ذلك من اختلال في الموازين على الأرض، إذ سيصل دمشق بالحدود الأردنية في شكل مباشر وتحت سيطرة النظام وحلفائه. والمعروف أن الأردن لطالما طالب بأن يسيطر الجيش السوري على نصيب، ولطالما قال إن تأمين المناطق في جنوب سورية مسؤولية سورية وليست أردنية، لكن إشكالية ما يبدو عليه الوضع اليوم تكمن في مصطلح «قوات النظام»، التي لم تعد منفصلة أو متمايزة حقاً عن الحليف الإيراني والميليشيات الشيعية، وهو ما يرفضه الأردن، مثلما يرفض بالضبط تمركز الجماعات الجهادية على مقربة من حدوده الشمالية.

السؤال: هل ثمة صبر وجدية استراتيجية أميركية في تحقيق هدف إبعاد إيران عن وصلِ العراق بسورية؟ وفي المقابل: هل المعارك العنيفة المتوقعة قريباً في درعا والصراع المحتدم على السيطرة على دير الزور ودخول «الحشد الشعبي» على معارك الحدود، قد تمكّن القوات النظامية وحلفاءها من إفشال مخطط قوات «التحالف الدولي» بإنشاء منطقة آمنة جنوب سورية وطرد المعارضة من درعا، وفصل الريف الشرقي لدرعا عن الريف الغربي، وتحقيق المرحلة الثانية من «سورية المفيدة» في الجنوب؟

الأسئلة ما زالت أكثر من الإجابات، والمرحلة المقبلة ستُظهر حدود «كسر العظم» وهوامش المناورة في الصراع على المعابر والحدود، وطبيعة تعاطي واشنطن مع هواجس حلفائها الإسرائيليين والأردنيين، كما ستجعل أميركا وإيران أمام احتمالات تصعيد ساخن قد لا تُفرض التسويات في المنطقة بين واشنطن وموسكو وطهران من دونه؟

١٧ يونيو ٢٠١٧

١٧ يونيو ٢٠١٧

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن استعداد بلاده لإرسال "قوات سلام" إلى سورية. ويطرح هذا الإعلان أسئلة عن هوية القوات الإيرانية التي تقاتل بالآلاف، منذ نيف وستة أعوام، ضد شعب سورية "الشقيق"، وكان روحاني يقول دوما إنها "قوات سلام"! وهل يصدق من يستمع إلى تصريحات جنرالات وملالي طهران وتبجحاتهم أنه يمكن أن يكون لدى هؤلاء "قوات سلام"، فيرسلونها إلى سورية؟. هل يعتقد روحاني أن العالم على قدر من الغباء، يجهل معه أن المهمة الوحيدة للحرس الثوري والباسيج وفيلق القدس... إلخ هي كتم أنفاس الإيرانيين والعرب، وتصدير الخمينية بقوة هؤلاء إلى بلداننا؟. ومتى قامت قوات إيران بأية أعمال تجعل منها "قوات سلام"، وهي التي لم تترك فظاعةً إلا وارتكبتها، في بلادها وبلادنا، دفاعا عن نهج طائفي/ مذهبي، أشعل نيران حروبٍ أهليةٍ بين المسلمين، لم تتوقف منذ حكم الملالي إيران، تطبيقا لاستراتيجية سيطرة وتحكّم ضد جيرانها، نفّذتها بثمن باهظ إلى أبعد الحدود كلف ملايين البشر حيواتهم، ودمر ما بنوه من عمران خلال قرون، في سورية والعراق، اللتين دمرتهما "قوات السلام" الإيرانية؟

هل هناك اليوم بلاد تحتاج أكثر من إيران إلى قوات سلام؟. لنقرأ ما يقوله المرشد خامنئي لقادة نظامه حول الوضع في بلادهم: "أنتم جالسون على برميل بارود بدأ بالاشتعال منذ مدة... وأريد إخافتكم من جيوشٍ تضم ملايين الشباب والشيوخ والأطفال المحبطين والمتضررين، الذين متى انفجروا لن يكون لديكم فرصة للوصول إلى سلم الطائرة كالشاه".

لنقرأ أيضا بعض الأرقام حول "قوات الملالي السلمية"، فقد أسس الحرس الثوري خلايا سرية في 12 دولة أجنبية، وقام بثلاث عشرة عملية إرهابية كبيرة بقوات دعمتها هذه الخلايا. وأجرى أنشطة تخابرية تخريبية الأهداف والطابع مع 12 جهازا أجنبيا يتعاون معه. وأرسل متفجراتٍ إلى أربعة عشر موقعا، لاستخدامها في حروب ومعارك وعمليات إرهاب. وللإنفاق على الإنجازات السلمية، صار 20% من الإيرانيين سكان عشوائيات، واحتكر 4% من الشعب معظم الثروة الوطنية، وانخفض مستوى عيش قسم كبير من المواطنين ثلاث مرات خلال أربعة أعوام، حتى صار الواحد منهم مجبرا على العيش بـ 12 دولارا في الشهر، في حين ازداد عدد الأميين إلى عشرة ملايين شخص، وانهارت فئات واسعة من الطبقات الوسطى، وانضمت إلى عالم الفقراء متزايد الاتساع، وهدر مئات مليارات الدولارات على برنامج نووي، جرى وقفه ووضعه تحت رقابة دولية، تولى التفاوض عليه روحاني الذي يعتبر هذه الكوارث إنجازه الشخصي، وعمله الإصلاحي الذي لم يعد يجد آذانا صاغية من شعب يعيش الملايين من شاباته وشبابه في بطالة دائمة، لكن روحاني يطعمه منمق الكلام، ويغمره بخطاباتٍ معسولة لن تنجح في إنقاذ إيران من انفجار برميل البارود الذي يحذر منه "المرشد" خامنئي، ويراه وشيكا.

تطرح أرقام خامنئي وكلماته السؤال: هل يمكن لقوات بلادٍ لديها هذا الحجم المرعب من المشكلات القابلة للانفجار أن تكون "قوات سلام"؟ وماذا يفعل بقواتٍ كهذه لن تنفعه عند انفجار برميل البارود، إن كانت قوات سلام حقا، وكانت سياساته تقوم على تصدير أزماته إلى خارجه، وشحن جيوشه بحقد أعمى على جيرانهم، لمجرد أنهم مختلفون مذهبيا؟ وهل يمكن لقيادةٍ أوصلت شباب شعبها وشيوخه وأطفاله إلى الدرك الذي تصفه الأرقام، محاربة الإرهاب الذي تنتجه سياساتها مع كل قرار تتخذه، وإجراء تقوم به؟. وهل يمكن، أخيرا، لعاقلٍ قبول مزاعم روحاني بشأن هوية قواته التي تقتل السوريين بلا تمييز، إن كانت هي التي تموّل وتدرب وتسلح تنظيمات مذهبية، تعد بقتل الملايين من معتنقي مذهب إسلامي آخر، تتهمهم بـ "قتل الحسين"، قتل قبل نيف وألف وأربعمائة عام!.

لا يُنتج نظام إيران، باستبداده وفساده ومذهبيته، غير القتلة ومصدري الإرهاب باسم تصدير "الثورة الاسلامية". ولا تستطيع إيران إرسال "قوات سلام" إلى الخارج، لسبب بسيط، هو أنها تفتقر إليها، ولأن المرشد يحتاج إلى قتلةٍ يحولون دون انفجار برميل البارود اليوم، ويضمنون وصول الملالي إلى سلم الطائرة غدا، للنجاة بجلودهم، تيمنا بالشاه.

١٧ يونيو ٢٠١٧

١٧ يونيو ٢٠١٧

لا موعد محدداً لجولة مفاوضات جديدة في جنيف، ومحادثات آستانة معلقة بدورها. وكل ما قيل من أن البلدان الضامنة لاتفاقية «مناطق خفض التوتر» الأربع، سيقدمون في الرابع من - يونيو (حزيران) الحالي، الخرائط النهائية للمناطق المشمولة بالخفض، لم يتحقق منه أي شيء، وحتى لا إشارات عن أي لقاء عسكري لهذه الأطراف، كما لم تتابع موسكو مسألة تأمين المشاركة العسكرية من أطراف مقبولة، تتولى الفصل عسكرياً بين هذه المناطق، وتلك التي يسيطر عليها النظام السوري، وأن تكون المشرفة على أمنها، بما في ذلك الأمن الاجتماعي المعيشي والصحي. كل التواريخ سقطت ولم يتذكرها أحد، حتى أن الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا المشارك في مؤتمر عن السلام تستضيفه النرويج، لم يجد غضاضة من القول، إن «العودة إلى محادثات جنيف تعتمد على ما سيتحقق في مناطق خفض التوتر».

الواقع أن المستجدات المتتالية في «سوريا المفيدة» أساساً، كما في المناطق التي يتم تحريرها من «داعش»، فرضت تعديلاً في جدول الأعمال الدولي بشأن التسوية في سوريا. فليس أمراً عرضياً أن تعلن «حميميم» قبل أيام أن 47 مدينة وبلدة في إدلب، البقعة السوداء بالذات، نفذت «مصالحات» وانضمت لاتفاقات خفض التوتر، وأن العدد الإجمالي ارتفع إلى 1619 مدينة وبلدة، وترافق ذلك وفق «حميميم» مع انضمام 219 مجموعة مسلحة للاتفاقات و«المصالحات» مع النظام، وكثير من هذه المجموعات التحق بالفيلق الخامس. وهذا الفيلق هو القوة الجديدة، تدريباً وتسليحاً وتمويلاً تقع تحت الإشراف المباشر للقيادة الروسية في سوريا، وتم إيجاده لإنهاء حالة من التشرذم الميليشيوي، التي كانت تتبع للحرس الثوري الإيراني في المناطق الخاضعة للنفوذ الروسي.

هذه المتغيرات أملت إرجاءً مؤقتاً لمحادثات آستانة، التي ستعود وتنعقد وتتأجل مرة بعد مرة، بانتظار استقرار الخرائط الأخيرة للنفوذ، وهي خرائط وضعت أمام التغيير الحتمي، منذ معركة حلب التي أنهت شكلاً من العسكرة المتأسلمة للثورة السورية، في حين أن كل ما بقي من مناطق تحت الإشراف المباشر للفصائل المسلحة، لا تتعدى كونها جيوباً منعزلة آيلة للسقوط. وكل استعراضات الفصائل فيها، وصداماتها وتوافقاتها، ليست بعيدة عن الأهداف العامة لفريق النظام السوري. ومنذ صفقة التغيير الديموغرافي الأكبر والأخطر في محيط دمشق، التي عُرفت بصفقة «المدن الأربع»، وكان لحكام قطر بصمات تمويلية كبيرة فيها، عبر إرهابيي «فتح الشام» (جبهة النصرة)، وقضت بإحلال أُسر من «الهزارة» (الشيعة الأفغان)، وشيعة من باكستان والعراق مكان أبناء البلد الأصليين، فإن كل ما يجري بات علنياً وبشكل مكشوف، والذروة أن تتولى ميليشيات حزب الله نقل جرحى تنظيم «جبهة النصرة» إلى مستشفيات البقاع وهم كانوا قد سقطوا مؤخراً في مواجهات القلمون الغربي التي اندلعت مع أطراف محسوبة على «داعش»، ويتردد أن هذا الترتيب تتمة لصفقة «المدن الأربع». ونفتح مزدوجين للإشارة إلى أن البصمات القطرية التمويلية لـ«جبهة النصرة» بارزة في إدلب معقل هذه الجبهة المتطرفة، وذلك بالتكافل والتضامن مع المخابرات التركية، ولا يستبعد أن يؤدي ذلك إلى الكارثة في الآتي من الأيام، ويصبُّ في خدمة أهداف النظام السوري وحلفائه.

وحقيقة الأمر أن الروس منذ حسموا معركة حلب، تيقنوا أن لا حلّ عسكرياً في سوريا، وأن لا بديل عن التسوية السياسية، وهم أعلنوا تأييدهم لها ولم يتعهدوا يوماً بأن هاجسهم تسوية عادلة، بل أرادوا قبض ثمن تدخلهم، الذي ضاعف أعداد الضحايا وفاقم الدمار، لكنهم عجزوا عن ترجمة أهدافهم مكاسب ملموسة مع إدارة الرئيس أوباما التي اكتفت برفع الصوت أحياناً ضد بعض الممارسات الجائرة. واتسع الرهان مع مجيء الإدارة الجديدة والرئيس دونالد ترمب، لكن الملف المفتوح على خلفية مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، أرجأ البحث الجدي، وتراجع الحديث عن الصفقة الكبرى بين البلدين، واتسعت الشكوك الأميركية بروسيا وتنامى العداء لها، وهذا ما يفسر أنه بعد مرور نحو ستة أشهر على تسلم الرئيس ترمب لم تعقد بعد مباحثات قمة بين واشنطن وموسكو.

كل ذلك ترك انعكاسات سلبية كبيرة، وكان لافتاً أن يعلن رياض حجاب، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، أن الوفد السوري إلى واشنطن لم يلمس أي رؤية أميركية لحل الأزمة السورية. واليوم بعد كل القراءات لضربة «الشعيرات»، وتحميل طهران المسؤولية عن انعدام الاستقرار في الإقليم، ومع الحرب على «داعش» حيث بدأت معركة استعادة الرقة، تزايد الاهتمام الأميركي بترسيخ الأمن على طول الحدود مع إسرائيل والأردن، وحتى معبر «التنف»، وأدخلت واشنطن نظام المدفعية الصاروخية التدميري هيمراس - Himrass - لكن كل هذا التحرك، لم يرتقِ بعد إلى خطة تكسر أو تجوف مشروع الهلال الفارسي الزاحف، لإقامة ممر بري يربط طهران بالمتوسط! وهذا الأمر لو تقدم لوضع واشنطن في قلب التسوية للأزمة السورية، ولوضع المسألة السورية على طريق الحل الجدي، من هنا يصبح مفهوماً الربط الذي أعلنه الموفد الدولي دي ميستورا، بين موعد جديد لمحادثات جنيف، وانتظار ما سيتبلور من نتائج عن لقاء ترمب - بوتين على هامش قمة العشرين الشهر المقبل.

وحتى إشعار آخر، كل المباحثات بشأن سوريا تمارين بالنار، والبحث الحقيقي معلق، والأطراف تتسابق على الاستحواذ على الأرض والنفوذ، ويدفع الشعب السوري ثمناً غير مسبوق لأبشع حرب لم تبقَ قوة إقليمية أو عالمية إلاّ وتدخلت فيها.

١٧ يونيو ٢٠١٧

١٧ يونيو ٢٠١٧

تقود ملاحظة الوجهات التي سلكتها الثورات العربيّة منذ 2011، إلى تفاوت واضح بين الطلب على الحرّية (وفي عداد ذلك الكرامة، وتوفير الشروط اللازمة للطلب على المساواة) وبين الثقافة الملازمة لذاك الطلب. وقد جاءت الذكرى الخمسون لهزيمة حزيران (يونيو) 1967، قبل أيّام، لتدلّ على تشابه بعيد لا يزال قائماً في عمليّة التأريخ والتحقيب بين الأنظمة (ومعها «معارضاتها» الرسميّة) وبين الثورات عليها، أو بالأحرى، البيئات الثقافيّة والفكريّة لتلك الثورات. هكذا تمّ إبطاء الفرز، بل القطع، في النظر إلى التاريخ، وعليه تمّ إبطاء العمليّة المزدوجة التي لا بدّ منها: تحرير العقل من الخرافة، والمساهمة في تعبيد الطريق إلى مستقبل حرّ. وهذا، أيضاً، كان انتصاراً لعمليّة مركزة التاريخ (والواقع تالياً) حول السلطة.

فالسرد الرسميّ، ابتداءً بـ «نكبة» 1948 وصولاً إلى «نكسة» 1967، لم يتغيّر كثيراً في احتفاظه بهذه المعالم والمحطّات الكبرى، وإن ظهر الانشقاق عنه في حدود توجيه الاتّهام وتعيين الجهات المسؤولة عن الإخفاق.

وبالعودة إلى الوراء، يُلاحَظ أنّ الانتقادات التي وُجّهت إلى هزيمة 1967، أصدرت حينذاك عن إسلاميّين أو عن يساريّين، بدت محكومة بالهمّ الحارق: لماذا حصلت، وكيف نردّ عليها؟ الإسلاميّون، مثلاً، ألحّوا على العودة إلى الله. اليساريّون توزّعوا بين مُطالب بقيادة الطبقة العاملة ومُطالب بتغييرات جذريّة في الاجتماع والثقافة، وبين داعٍ إلى حرب عصابات وداعٍ إلى حرب عسكريّة نظاميّة. وكانت تلك الانتقادات، على تباينها، تتضمّن فرضيّة غير معلنة مفادها أنّ الردّ على الهزيمة هو معيار الحاكميّة الصالحة. فلو استطاع حافظ الأسد ذلك، مثلاً لا حصراً، لأمكن غضّ النظر عن استبداده، أو على الأقلّ إبداء درجة من التسامح والتحمّل مع ذاك الاستبداد. وغالباً ما خانتنا ملاحظة أنّ «انتصار» جمال عبد الناصر في 1956 هو ما مكّن طغيانه اللاحق وسهّل عليه ما كان بدأه في 1954 لجهة توطيد دولة التنظيم الواحد وزعيمها المعبود.

في الحالات جميعاً، فإنّ المعبّرين عن ثورات الحرّية لا يملكون الكماليّات التي كانت متاحة لنقّاد ما بعد هزيمة 67. ذاك أنّهم يعبّرون، بالتعريف وبالضرورة، عن الطلب على الحرّية التي لا تُنتزع إلاّ من تلك الأنظمة. وهم، في عملهم هذا، يعاودون اكتشاف بلدانهم عبر استخلاصها من الروايات الرسميّة الخارجيّة، كما ألّفتها السلطات و»معارضوها» الرسميّون. يصحّ ذلك خصوصاً في ميدان تأريخ تاريخنا المعاصر.

وفي هذا المجال، لا يؤتى بجديد حين يقال إنّ الرواية القوميّة للتاريخ، وتعيينها للمنعطفات والمحطّات، كانت من أعتى الأسلحة في مصادرة الأنظمة حرّيةَ مجتمعاتها وإعدام احتمالاتها السياسيّة.

والحال أنّه من وجهة نظر الطلب على الحرّية، تحضر محطّات تأسيسيّة قلّما استرعت انتباه البيئة الثقافية والفكريّة لثورات الحرّيّة. وهي محطّات تشذّ عن التأريخ الرسميّ والقوميّ بـ «النكبة» (التي ردّ عليها العسكر بإقامة أنظمة أمنيّة قوميّة) و»النكسة» (التي «لم تنجح» في إسقاط تلك الأنظمة).

فـ «النـــكبة» الفعــليّة، إذا جازت التسمية، إنّما تبدأ بالناصريّة التي قطعت نهائيّاً طريقاً، شابه التعثّر، لبناء مجتمع سياسيّ في مصر.

وغنيّ عن القول إنّ أحداً ما كان في وسعه أن يتنبّأ سلفاً بالآفاق التي كان يمكن أن تفضي إليها البدايات البرلمانيّة المضطربة السابقة على الناصريّة. لقد قضت الأخيرة على الأحزاب وأمّمت الإعلام وألحقت النقابات وصادرت الحياة الاقتصاديّة مثلما صادرت الحياة السياسيّة. إلاّ أنّها، فوق هذا، تحوّلت النموذج المؤسّس لعمليّات تكرارها في بلدان المشرق العربيّ، لا سيّما العراق وسورية.

ومن وجهة نظر الطلب على الحرّية، يرقى انهيار لبنان في 1975 إلى «نكبة» أخرى. ذاك أنّ هذا البلد الذي تجنّب النموذجين السائدين عربيّاً، العسكريّ والسلاليّ، كان يعيش تجربة مفتوحة أيضاً على احتمالات شتّى. وقد انطوت تلك التجربة، على ما اعتراها من قصور كبير، على حياة برلمانيّة وإعلاميّة وحزبيّة ونقابيّة عزّ نظيرها في سائر العالم العربيّ.

وكان «نكبةً» أخرى، من وجهة نظر الطلب على الحرّية، تعاطي النظام العسكريّ – الأمنيّ – القوميّ مع الأقلّيّات، أكانت طبقيّة ومهــنــيّة (تجّار، صناعيّين، نقابيّين، معلّمين، ذوي ثقافة غربيّة...) أم دينيّة وإثنيّة (الحالة الأفدح كانت الحرب على أكراد العراق، ثمّ أهوال شيعة العراق في عهد صدّام، والتوظيف القوميّ لفلسطينيّي المشـــرق والمـــتاجرة بهم، وإرعاب مسيحيّي لبنان وابتزازهم). لقد قلّص هذا السلوك المنهجيّ واقع التعدّد في مجتمعاتنا بقدر ما ساهم في ترييف مدننا على النحو الذي تشتهيه شوكة الاستبداد والواحديّة.

أمّا «نكبة» احتلال صدّام حسين الكويت فهي أيضاً فاتت شبكة رادارنا في رصده الحرّية. ذاك أنّ تلك التجربة كانت قاصمة لأفكار تبدأ بالحقّ في تقرير المصير ولا تنتهي عند التسليم بالقوّة العسكريّة أداة يُحتكم إليها في نزاعات الدول.

هذه «النكبات» التي منيت بها الحرّية في العالم العربيّ لم تحظ بما تستحقّه في حساسيّات البيئة الثوريّة الطالبة للحرّية. لا بل كثيراً ما تجاوز بعض رموز الحساسيّات الأخيرة حدّ التجاهل لتلك «النكبات» لإعلان التعاطف مع بعض المتسبّبين بها (عبد الناصر وصدّام حسين خصوصاً).

في هذه الغضون، يبقى ذاك الفارق بين الطلب على الحرّية ووعيها أحد الأسباب التي تفسّر انتشار الوعي الإسلاميّ وامتداده، هو الذي لا يخالف الوعي القوميّ في النظر إلى الذات وإلى العالم المحيط. وكلّما استمرّ ينمو هذا الفارق استمرّ ينمو ذاك الوعي بوصفه وحده ما يستطيع أن يملأ، على نحو زائف، ذاك الفراغ القائم في المجال هذا.

وممّا يتأدّى أيضاً عن استمرار ذاك الفارق تعزيز حجّة الأنظمة القوميّة، إذ تجري المجادلة دوماً على الأرض التي رسمتها. وهذا ما يوفّر أحد الأسباب وراء تعاطف «المناهضين للإمبرياليّة» مع مناهضة الأنظمة، لا مع «مناهضة» معارضيها. فالأخيرون يجدون أنفسهم أمام مهمّة مستحيلة من فرز المعاني والدلالات الاستعماليّة وإحداث تغييرات فيها لا يحتاج إليها النظام «المناهض للإمبرياليّة».

لا شكّ في أنّ غيمة قوميّة كثيفة وغيمة مذهبيّة أكثف منها تُسألان عن هذا التلبّد. فهما تفسّران هذا القصور الكبير، وهذا الميل إلى التحقيب والتأريخ بموجب الهوى السلطويّ الذي استهدفته الثورات وتستهدفه، بعدما استهدف الشعوب عقداً بعد عقد. لكنّ المرجّح أنّ نقصاً كبيراً سيبقى يلاحق طلب الحرّيّة ما لم يتمّ التغلّب على النقص في وعيها وقراءتها لتاريخ المظالم النازلة بها.

١٦ يونيو ٢٠١٧

١٦ يونيو ٢٠١٧

حفلت الأعوام السورية الستة بأحداث خارجية كبيرة عاكست جميعاً طموحات الشعب السوري وأتاحت لنظام بشار الأسد الاستفادة من فرص، بعضٌ منها غير متوقّع والآخر جاء في سياق تحالفاته واستهتاره وعدم اكتراثه بأرواح مواطنيه ولا بالدمار وانهيار الاقتصاد. لعل الأزمة التي تفجّرت بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، آخر تلك الأحداث خصوصاً أنها ترتّب انعكاسات خطيرة على المعارضة السورية التي عوّلت دائماً، بشقّيها السياسي أو العسكري، على تضامن «الدول الداعمة» وتوافقها.

كانت فوضى الميليشيات التي استشرت سريعاً في ليبيا أنذرت القوى الدولية بأن انهيار «الدولة» و»المؤسسات» - وكان مثال العراق لا يزال في الأذهان - سيفضي الى وضع مماثل في سورية، لذلك أُبقي التعاطف مع الانتفاضة الشعبية في أطر سياسية وإنسانية فقدت فاعليتها بعدما عمد النظام الى عسكرة المواجهة. بعد ذلك، جاءت الأزمة الأوكرانية التي حجّمت الاهتمام بسورية لفترة استغلّتها إيران كي تعمّق تدخّلها وتوسّعه، حتى أصبح ناجزاً عندما تهيّأت الظروف لانطلاق المفاوضات النووية التي استدرجت السياسة الأميركية الى قبول ضمني بالأدوار الإيرانية في سورية والعراق واليمن. وتزامن استشراء الإرهاب وتدخّل الولايات المتحدة على رأس تحالف دولي، مع احتدام الصراع على أوكرانيا، لدفع روسيا الى تدخّل عسكري مباشر حسم الصراع، بمجرد حصوله، لمصلحة النظام... بالأحرى لمصلحة إيران.

يجدر تكرار التوضيح بأن مصطلح «قوات النظام» صار عنواناً أو مجرّد غطاء تمويهي لقوات منسوبة الى النظام، لكن عدادها ينتمي بكامله الى ميليشيات تابعة لإيران. وعندما كان الأسد يؤكّد أنه سيستعيد السيطرة على كل المناطق، كان ضباطه يتساءلون عمّن يستعيدها بعدما فشل الروس أو أفشلوا أنفسهم في تهيئة الظروف والأطر المناسبة لاستعادة آلاف من عسكريي «الجيش السوري الحرّ»، بما في ذلك إفشال أي تقدّم في الحل السياسي، فضلاً عن التلكؤ الروسي في بلورة «المجلس العسكري»، الى حدّ أن الإيرانيين دخلوا على الخط لترتيب لقاءات في لبنان بين ضباط نظاميين ومنشقّين بغية إنشاء «مجلس عسكري» على طريقتهم.

قد لا يكون المسؤولون الروس مخطئين أو متسرّعين حين يحكمون بأن الحرب في سورية باتت منتهية، فلديهم على الأرض وعلى المستوى الدولي والإقليمي ما يدعم هذا التقدير، على رغم أنهم لم ينجزوا أي اتفاقات واضحة مع الأميركيين. إذ لم تبقَ ميدانياً سوى جيوب محاصرة أو معزولة، تتولّى فيها الفصائل تصفية بعضها بعضاً، وعند الضرورة قد تتلقى فصائل مساعدة، من النظام هنا من الإيرانيين هناك من الروس هنالك، ضد فصائل أخرى أُسقطت من المعادلة بفعل المتغيّرات والترتيبات الجارية، إمّا لأن داعميها بدّلوا تموضعهم أو تراجع اهتمامهم. والسائد أن كارثة حلب التي ارتكبها الروس بمساهمة الإيرانيين فرضت منطقها على الجميع، بمن فيهم الأميركيون الذين انسحبوا من إدارة الصراع الى «صفة المراقب» عسكرياً وسياسياً، لكن مساعداتهم الحديثة للمعارضة ربما تشير الى نيّتهم العودة لاحقاً بعد الانتهاء من تصفية سيطرة «داعش» في الرقة ودير الزور. مع ذلك، انعكس الإهمال الأميركي للصراع السوري الداخلي على اللاعبين الإقليميين، بخاصة تركيا وقطر، الذين وجدوا مصلحة في تطوير تعاونهم مع روسيا والاقتراب أكثر من أطروحاتها أقلّه في جانبها العسكري.

لذلك، طرأت في الأسابيع الأخيرة تغييرات عميقة على الخريطة العسكرية، نتيجة تبدّلٍ وإعادة هيكلة للعلاقات بين «الدول الداعمة» والفصائل. فالعديد من المواقع في دمشق والغوطة وحمص وحماة انتقل الى النظام، إمّا من دون قتال أو بفعل الخلاف بين المدافعين أو حتى بالتنسيق الذي كان مستحيلاً وصار ممكناً بين «حزب الله» و»جبهة النصرة» (أيّاً ما تكون أسماؤها الأخرى).

يقتصر القتال حالياً بين المعارضة والنظام (مع الميليشيات الإيرانية) على جبهتَين: درعا والغوطة الشرقية، والأخيرة يُفترض أنها إحدى «مناطق تخفيف التوتّر» التي اقترحتها روسيا بالاتفاق مع تركيا وإيران، إلا أنها تضغط الآن لاستعادتها تحت سيطرة النظام، وتريد ترتيباً مماثلاً لدرعا. هذا ما تطرحه روسيا في اتصالات تتم في الأردن مع الولايات المتحدة، مستندة الى أن الموافقة الأميركية على عدم التعرّض لجيش النظام لا تشترط عدم تعرّض هذا الجيش لفصائل معارضة مصنّفة معتدلة، سواء تلك التي في درعا أو الغوطة. ولا يبدو أن لدى واشنطن استراتيجية متكاملة لرفض مطالب موسكو، أو لانتزاع موافقتها على «منطقة آمنة» في الجنوب.

هذه المتغيّرات خفّضت الاندفاع الروسي المتعجّل لتطبيق اتفاق «مناطق تخفيف التوتر» الأربع. فمؤتمر آستانا «الى أجل غير مسمّى» كما أعلنت كازاخستان، بطلب من موسكو، أي أن مفاوضات جنيف مؤجّلة أيضاً. حتى أن المبعوث الأممي الذي قصد موسكو للاستفسار، بعدما وجد نفسه منسياً، لم يجد جديداً سوى أن «العنف انخفض» خلال الشهر الأخير، ولم يشر الى جنيف. لم تعد هناك أخبار عن اجتماعات الخبراء الروس والأتراك والإيرانيين لرسم «حدود» المناطق الأربع، ولا أحد يؤكّد أنهم اتفقوا أم اختلفوا عليها، فكيف يتفقون ما دامت تلك «الحدود» تتحرك باستمرار في اتجاه توسيع سيطرة النظام؟ بل لماذا يتفقون إذا كانت تلك المناطق تتحوّل تدريجاً معازلَ تحاصرها قوات النظام وميليشيات إيران من دون أي التزام بوقف لإطلاق النار؟ أرادت موسكو تلك «المناطق» إرهاصاً لتوزيع مناطق النفوذ وحاولت ترويجها لدى واشنطن، وإذ لم تلمس استعداداً أميركياً لتبنّي خطتها، ولا حماسة من دول ذات مصداقية للمشاركة في قوات فصل بين «المناطق»، تبدو اليوم كأنها فرملت الخطة لتقويم أهدافها وجدواها. والواقع، أن الأهداف بدأت تتحقّق بفعل التصفيات بين الفصائل، كما أن تبدّل المواقف جعل الأزمة السورية في كنف رباعي متوافق (روسيا وإيران وتركيا وقطر) الى حدّ أن «جبهة النصرة» توسّع سيطرتها في إدلب من دون أن يشير أحد الى صفتها الإرهابية.

ماذا يفعل الأميركيون في المقابل؟ تؤكد الجهات التي تعمل معهم ميدانياً أنها تذكّرت أيام إدارة باراك أوباما، تحديداً في عدم الوضوح وتلكؤ القرارات. يظهر ذلك في درعا حيث تُرمى البراميل المتفجّرة وينهال القصف على مدار الساعة، ويظهر في قصة معبر التنف الذي فقد أهميته كحاجز ولم يعد معروفاً ما الهدف من السيطرة الأميركية عليه إذا لم يكن صدّ ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي ومنعها من اختراق الحدود لتلتقي مع «الحشد» الموجود في الجانب السوري، فالميليشيات شقت طريقاً آخر تعمل على تطويره كبديل من المعبر الرسمي. أما في الشمال، فتراجع الحديث عن جعل الرقة ودير الزور مناطق آمنة، لتتقدّم التكهنات بإبقاء الرقة في كنف الأكراد ريثما تتهيّأ الظروف لتسليمها الى النظام.

من الواضح أن الركائز الجوهرية لاستراتيجية أوباما السورية لم تتغيّر: الأولوية لمحاربة الإرهاب، والإحجام عن التدخّل في الصراع الداخلي. وها هي معركة الرقة انطلقت بالاعتماد على القوات الكردية التي بدأ حشدها وتحضيرها في أيام الإدارة السابقة، أمّا المضمون السياسي للتحرك الأميركي الذي أعقب الضربة الصاروخية لقاعدة الشعيرات فلم يبقَ منه شيء، إذ استطاعت روسيا أن تصفّي عملياً كل مفاعيله، كما أنها أحبطت تداعيات الهجوم الكيماوي على خان شيخون من دون أي تنازل. ومنذ أكدت واشنطن أن تحجيم النفوذ الإيراني في سورية وحتى في العراق هو أولويتها التالية، بعد ضرب «داعش»، تمكّنت إيران من مضاعفة تأثيرها، بل إنها ماضية في توسيع دور ميليشياتها في الحرب على الإرهاب في هذين البلدَين، وفقاً لاستراتيجيتها المعروفة.