٢٢ يونيو ٢٠١٧

٢٢ يونيو ٢٠١٧

يعتمد النظام الإيراني أساليب مختلفة وملتوية للقضاء على هوية الشعب العربي الأحوازي ووجوده وباقي الشعوب غير الفارسية في إيران دون أي مراعاة للقوانين الدولية وحتى القيم الأخلاقية والإنسانية. إن عدم تطهير الأراضي المزروعة بالألغام المتبقية منذ الحرب العراقية - الإيرانية هو أحد تلك الأساليب الخبيثة التي بات واضحاً أن إيران تستخدمها ضد أبناء هذا الشعب ضمن خطة أوسع تهدف إبادتهم بشكل نهائي، بعد أن احتلت أرضهم عام 1925.

ففي الشهر الماضي، جاء في الأنباء أن صبياً أحوازياً يبلغ من العمر 13 عاماً توفي إثر انفجار لغم أرضي في إقليم الأحواز، وهذا الصبي يعد واحداً من آلاف الضحايا الذين قتلتهم أو شوهت أجسادهم مخلفات الحرب وحقول الألغام التي يقدر بأنها تضم ما بين 20 مليون إلى 30 مليون لغم تقع جميعها على طول الشريط المحاذي للحدود مع العراق والذي يمتد من داخل كردستان إيران حتى نهاية إقليم الأحواز، وتعد إيران ثاني أكبر بلد ملوث بألغام الحروب (وفقاً لما ذكرته شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام ورئيسة منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومديرة جمعية التعاون لإزالة الألغام).

وحسب ما ذكرت وكالة أنباء إيران الرسمية (إيرنا) أن 24 شخصاً سقطوا ضحايا جراء انفجار الألغام في عام 2016، فقتل 6 منهم وأصيب آخرون بجروح أدت إلى تشوهات جسدية، وذكرت منظمة حقوق الإنسان في كردستان إيران أن في عام 2015 قتل وجُرح 48 شخصاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب، وكان من بين الضحايا 12 طفلاً وست نساء، وفي عام 2014 قُتل وجُرح 200 شخص، وبلغت نسبة الضحايا 184 في عام 2013، وفي العام الحالي بلغ عدد الضحايا 19 شخصاً كان معظمهم من بين البدو الرُحل والمزارعين في إقليمي عيلام والأحواز، وفقاً لوكالة الطلبة للأنباء الإيرانية، ولربما زيادة نسبة حالات التشوه الناجمة عن الإصابة بالألغام هو السبب في ارتفاع عدد متاجر بيع الأجزاء الصناعية في الأقاليم الحدودية خاصة في كردستان والأحواز.

من جانب آخر، ذكر مدير أمن الحدود ومساعد محافظ «خوزستان» (الأحواز)، عبد الرحيم ناطقي، أنه يوجد أكثر من مليون و380 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الملوثة بالألغام في الأهواز وحده، وتشير الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن معدل الإصابة بالألغام في إيران يبلغ شخصين في اليوم الواحد، ويقدر التقرير عدد هذه الألغام بـ20 مليون لغماً مزروعاً في حوقل منتشرة في المناطق الحدودية، ويضيف التقرير أنه رغم امتلاكه خرائط مناطق انتشار هذه الألغام لم يقم النظام الإيراني بإزالتها.

ولا يبقي هناك مجال للشك إذا قلنا إن النظام الإيراني يتابع من وراء إحجامه عن تطهير الألغام سياسة ممنهجة لإبادة الشعب العربي الأحوازي، وذلك ضمن خطته الأكبر والأوسع الرامية إلى محو وجود هذا الشعب العربي المضطهد، لأنه في الوقت الذي يترك أبناء هذا الشعب طعماً للألغام، يساهم بالمال والخبرات لإزالة الألغام في جنوب لبنان، وذلك عبر مؤسسة غير حكومية تدعى «جيل السلام» أو «بي جي أو دبليو» حسب تقرير نشرته جريدة «ناشيونال نيوز» الإماراتية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2009، حيث أكد مدير هذه المؤسسة، محمود راههال، أن معظم دعم هذه المؤسسة يأتي من مؤسسة إيرانية شريكة، ساهمت بـ70 مليون دولار أميركي وأيضاً في مجالي الإشراف والتدريب لإزالة الألغام.

وفي عام 2007 قدمت أنا شخصياً احتجاجاً من داخل البرلمان السويدي على قرار مجموعة من الدول الإسكندنافية، ومنظمات غير حكومية تقديم 93 مليون دولار للنظام الإيراني لمكافحة الألغام، وذكرت في كلمتي الاحتجاجية أن إيران لن تستخدم تلك الأموال لتطهير الألغام، وإنما ستستفيد منها لإبادة الشعب العربي الأحوازي، وفي السياق نفسه، حضرت في 10 مارس (آذار) من عام 2017 مع الزميلة والصديقة شيرين عبادي مؤتمراً في البرلمان السويسري وقدمنا شرحاً مفصلاً عن مشكلة الألغام واستخدامها للتطهير العرقي في الأحواز، كما أكدت السيدة عبادي أن إيران لم تتعامل مع موضوع تطهير الألغام بجدية، ولا تقدم حلاً لمواطنيها الذين يواجهون مشكلة الألغام في المناطق الحدودية.

إن النظام الإيراني عبر تجاهله لمسألة تطهير حقول الألغام وما تخلفه من ضحايا، يقوم في الحقيقة بتنفيذ خطته التي تمت الموافقة عليها من قبل رؤوس النظام بعد نهاية الحرب مع العراق وأثناء رئاسة رفسنجاني والتي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في إقليم الأحواز وخفض نسبة العرب الحالية التي تبلغ نحو 80 في المائة من السكان، لتصبح هذه النسبة عربي 1 مقابل 3 فرس وغير عرب، وذلك لاعتقاده أن الأحوازيين غير موالين له وقاموا بمساعدة جيش صدام حسين خلال الحرب، ولمتابعة هذه الخطة تم إنشاء منظمة سرية بميزانية وإمكانيات كبيرة برئاسة محسن رضائي، رئيس الحرس الثوري السابق والمعروف بعدائه وعنصريته تجاه العرب.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا، عمد النظام الإيراني إلى استخدم طرق أخرى لها علاقة بالحرب للضغط على الشعب الأحوازي ومنها عدم السماح لمشردي الحرب القاطنين في مدن إيران في الشمال والوسط بالعودة لقراهم ومزارعهم بحجة تلوثها بالألغام، وعدم إعادة أعمار المرافق الحيوية التي دمرتها الحرب في مدن الأحواز وعبادان والمحمرة، حيث تبلغ نسبة إعادة الأعمار لتلك المناطق 20 أو 30 في المائة فقط، كما لم يستعد ميناء المحمرة نشاطه الاقتصادي لحد الآن، بسبب رفض النظام تطهير شط العرب والممر البحري من بقايا السفن المدمرة ومخلفات الحرب، كما لم يستطع الفلاحون الأحوازيون إعادة زرع ملايين النخيل التي حصدتها آلة الحرب لعدم حصولهم على تراخيص من الحكومة بهذا الشأن.

في واقع الأمر أن النظام الإيراني يوظف كل ما خلفته الحرب من ويلات ودمار ضمن خطته الكبرى، الرامية إلى إزالة الشعب العربي الأحوازي من أرض آبائه وأجداده فيمارس شتى الأساليب لمحو وجوده ومعالمها في كل المجالات فيطبق النظام مشاريع مختلفة في غاية الخبث ترنو إلى إبادة هذا الشعب واستئصاله من موطنه الأصلي لينفرد النظام بخيراته وثرواته الكثيرة.

٢٢ يونيو ٢٠١٧

٢٢ يونيو ٢٠١٧

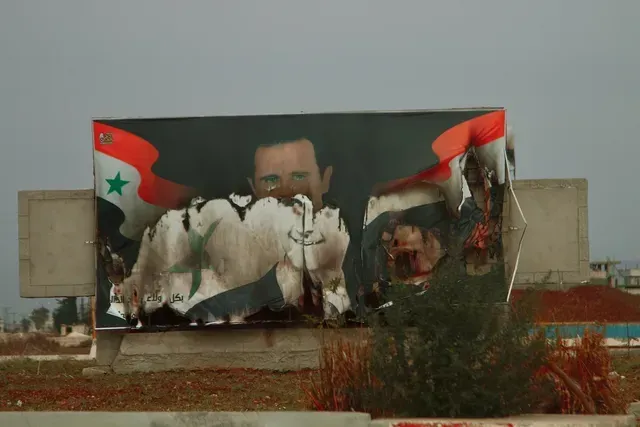

في 12 فبراير/شباط 2017 أعلنت غرفة عمليات “البنيان المرصوص” عن بدء معركة باسم “الموت ولا المذلة” تجاه حي المنشية الواقع تحت سيطرة نظام الأسد، لإبعاد النظام مسافة أكبر عن المعبر الحدودي مع الأردن بعد سلسلة من محاولات النظام التقدم باتجاهه، وحي المنشية هو الجزء المتبقي تحت سيطرته من أحياء “درعا البلد” حيث انطلقت شرارة الانتفاضة الشعبية في 18 مايو/آذار 2011، حيث تسيطر المعارضة في مدينة درعا على “درعا البلد” ومخيم درعا (الذي كانت تسكنه غالبية من الفلسطينيين والنازحين من الجولان)، بينما يتمركز النظام في درعا المحطة وهو الجزء التجاري والأحدث من المدينة والموصول عبر الأوتوستراد الدولي إلى العاصمة دمشق، وتعتبر محافظة درعا أول الحواضن الاجتماعية الصلبة للانتفاضة الشعبية والجيش الحر والمعادية لنظام الأسد. يسلط تحليل المعارك الأخيرة ضوءً على تكتيكات الأطراف المقاتلة، وكذلك على استراتيجية إيران في المنطقة الجنوبية وسوريا برمتها.

تتكون “البنيان المرصوص” من غالبية من المقاتلين المحليين من أبناء مدينة درعا والمنتمين لمظلة الجيش الحر مع مشاركة مقاتلين محليين من فصائل إسلامية أو من ريف درعا، وأصبحت مع الوقت تمثل نموذجاً للعمل العسكري المنظم والناجح بالنسبة لباقي التشكيلات في المحافظة، إضافة إلى كسر حالة التنافس الفصائلي والجمود العسكري الذي كان مخيماً على الجنوب.

مرت معركة “الموت ولا المذلة” بعدة مراحل خلال الأشهر الأربعة قبل الحملة الأخيرة، واستطاعت التقدم والسيطرة على كامل حي المنشية –تقريباً- خلال أشهر من معارك المباني العنيفة واستعمال مكثف للأنفاق تحت الأرض والسيارات المفخخة عن بعد وصاروخ عمر (أرض-أرض) المصنع محلياً، دون أن يتمكن النظام –وتغطية الطيران الروسي- من استعادة المناطق التي خسرها وفشل الوحدات المختلفة في الثبات أمام هجمات متمرّدي درعا.

في بداية يونيو/حزيران دخلت إيران وروسيا بقوة على خط المعركة بمخطط اجتياح المدينة، والوصول حتى المعبر الحدودي مع الأردن، وفصل ريف درعا الشرقي عن الغربي، مستغلين هدوء جبهات الشمال السوري الذي وفر لهم عدداً أكبر من المقاتلين، حيث أرسلت إيران عدداً كبيراً من مقاتلي الميليشيات الشيعية متعددة الجنسيات لتدخل في المعركة، بقيادة حزب الله اللبناني، كما أرسل النظام وحدات اقتحام خاصة من الفرقة الرابعة بقيادة العقيد غياث دله سبق أن جربها في معارك الزبداني وداريا، كما بدأ الطيران الحربي للنظام مع الطيران الروسي يكثف القصف الجوي على أحياء المدينة بمختلف الأسلحة ومن ضمنها النابالم الحارق، مع استمرار البراميل المتفجرة والقصف المدفعي، مستخدمين أسلوب الأرض المحروقة كالتي سبق استعمالها في الأحياء الشرقية المحاصرة من حلب قبل خروج قوات المعارضة.

وبسبب تركيز قوات البنيان المرصوص على جبهة المنشية وتحصينها، حاولت الحملة الإيرانية العكسية اختراق مناطق قوات المعارضة من خلال خاصرة مخيم درعا، وشنت عدة حملات اقتحامية عنيفة شهدت مقتل عدد من قيادات الفرقة الرابعة وحزب الله، وعدد من قياديي الجيش الحر في المقابل، دون أن تنجح في تغيير مواقع السيطرة، خاصة بسبب التماسك العشائري والمناطقي للتشكيلات في الجنوب، والتي يقود غالبها ضباط منشقون، وهي حالة مختلفة عن الشمال.

في 17 يونيو/حزيران بدأت هدنة لمدة 48 ساعة باتفاق أردني روسي أمريكي، ثم 24 ساعة لاحقاً، لتعود الحملة بشكل أعنف ومشاركة مكثفة من الطيران الروسي، بعد إسقاط القوات الأمريكية طائرة مقاتلة للنظام قرب الطبقة، ما كان أشبه بردة فعل روسية انتقامية وإعلان نقض للاتفاق، وتجددت الحملة على مخيم درعا وتسللت قوة من النظام إلى كتيبة الدفاع الجوي قرب الطريق الحربي (الواصل بين ريف درعا الشرقي والغربي) ولكن تمكنت البنيان المرصوص من استعادتها سريعاً مع خسائر متراكمة للنظام وحلفائه، وحافظت خريطة السيطرة على ثباتها حتى كتابة المقال.

رغم أن درعا مشمولة ضمن اتفاقية مناطق خفض التصعيد (مايو/أيار 2017)، ورغم التركيز العربي والأمريكي الرسمي على تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا، إلا أن ذلك لم يمنع من الحملة الروسية الإيرانية المشتركة على مدينة درعا، بهدف وصول الميليشيات المدعومة إيرانياً إلى الحدود الأردنية ، كما وصلت إلى الحدود السورية العراقية من جهتي الحدود عبر البادية، وكذلك فرضت سيطرتها على القلمون الغربي المحاذي للحدود اللبنانية بعد سلسلة طويلة من المعارك واتفاقيات التهجير، فيما يمكن اعتباره “معركة المعابر” بالنسبة إلى إيران، لقطع الطريق على مشروع المناطق الآمنة الذي كان مطروحاً من قبل إدارة ترامب، ولتأمين خط إمداد ممتد من طهران حتى الضاحية الجنوبية، وتحجيم المشروع الأمريكي أيضاً.

أما بالنسبة إلى درعا، والتي كانت مطروحة ضمن نقاشات المناطق الآمنة أيضاً، فتهدف طهران لفرض وجودها كأمر واقع على الأردن والمشروع الأمريكي في سوريا (إن وجد)، كما تعتبرها فرصة لعزل مناطق درعا والسيطرة التدريجية على أهم المعاقل المتبقية للجيش الحر وأكثرها رمزية، وإعادة الشرعية للأسد، والاقتراب من مرتفعات الجولان.

بالنسبة للأردن، يثير دخول الميليشيات الشيعية على خط المعركة وتحول مستوى القصف مخاوف عديدة، أمنية وسياسية واقتصادية، فقد سبق لعمّان التصريح برفض وجود ميليشيات طائفية على حدوده، في إشارة إلى إيران، كما يتخوف الأردن من موجة نزوح كبيرة باتجاهه، وهو ما دفعه لزيادة الدعم الموجه إلى متمردي درعا، دون تحول نوعي، وإلى الضغط الديبلوماسي لإتمام اتفاقيات الهدنة ووقف الحملة على المدينة، ولكن مع إلغاء إمكانية تدخله البري –على غرار درع الفرات في الشمال- ودون أن يلغي ذلك تخوفه من احتمالية التقدم الإيراني نحو حدوده وخياراته البديلة، والتي قد تتضمن قبول وجود الأسد في معبر درعا أو نصيب الحدودي مقابل ابتعاد إيران، وهو ما سيفقده حلفاءه ومنطقة نفوذه – شبه الوحيدة – في الجنوب السوري إن حدث.

وتطرح معركة درعا تهديداً يُعتبر الأخطر على استمرارية العملية السياسية، بالنسبة لمسار جنيف والأستانة، وعلى الخيارات المستقبلية للمعارضة، بسبب شعور قوى الثورة بعدم جدوى هذه المسارات، ولا مصداقية الاتفاقيات مع روسيا والتي شهدت –منذ مؤتمر الأستانة الأول- خسارة وتهجير العديد من المناطق في ريف دمشق وحمص، مع استمرارية محاولات اقتحام الغوطة الشرقية، والمعركة الكبرى على درعا اليوم، وهي جميعاً تتم بشراكة روسية إيرانية، إضافة إلى التمدد الأخير في البادية ومحاولة قطع الطريق على أي تماس بين قوى الجيش الحر وتنظيم داعش لاحتكار الحرب ضد الإرهاب، ومنع تقدم قوات المعارضة نحو دير الزور، ولذلك يخيم شعور لدى قوى الثورة السياسية والعسكرية وحواضنها الشعبية أنها أصبحت خاسرة على كل الصعد عبر هذه المسارات في مقابل تمدد المشروع الإيراني المستمر، ودون استراتيجية أمريكية وعربية واضحة وجدية لمواجهته، وأن اتفاق خفض التصعيد كان أشبه بتحييد القوى العسكرية في الشمال ريثما تنجز المهمة في الجنوب، إضافة إلى الضغوط الشعبية وتهديد الشرعية الذي يواجهها فيما لو استمرت بالمسار السياسي مع التراجع المستمر على الأرض.

خلاصة القول، إن نتائج معركة درعا الراهنة ستكون نقطة تحول في مسارات القضية السورية وخارطة المنطقة، حيث تهدف إيران إلى فرض وجودها كأمر واقع عبر مثلث سيطرة وخطوط إمداد ما بين الحدود العراقية واللبنانية والأردنية يقوده حزب الله اللبناني، كما تهدف إيران مع روسيا ونظام الأسد إلى السيطرة على أهم معاقل الجيش الحر وأول الحواضن الاجتماعية للثورة السورية وأكثرها رمزية، ما يعتقدون أنه سيفرض رؤيتهم للحلّ في سوريا لصالح النظام، وينهي مشروع المناطق الآمنة، ويحجّم النفوذ الأمريكي، بينما يعتبر ثوار درعا أنهم يواجهون معركة وجود بسبب رمزية مدينتهم الثورية، وبسبب طبيعة المجتمع المحلي الرافضة بعمق لنظام الأسد والوجود الإيراني باعتباره أول حواضن الانتفاضة الشعبية، وهو ما يثير مخاوف لديهم بحصول مجازر وانتهاكات بالجملة في حال دخول الميليشيات الشيعية وقوات النظام، وهذا يمنح المعركة قدرة على تغيير خيارات قوى الثورة وتقبلها للعملية السياسية أو قناعتها بجدية حلفائها الإقليميين والدوليين في دعمها، وهي القناعة التي يهددها التمدد والتقدم المستمر للمشروع الإيراني وحلفاء النظام على الأرض.

٢١ يونيو ٢٠١٧

٢١ يونيو ٢٠١٧

قرار واشنطن إسقاط طائرة حربية تابعة لنظام الأسد كانت تقوم بمهام قتالية شرق سوريا ضد مواقع تابعة للقوات الكردية التي تعتمد عليها في معركة تحرير الرقة، إشارة واضحة لمن يهمه الأمر في سوريا والمنطقة بأن قواعد الاشتباك السابقة لم تعد ثابتة، وبأن قرار واشنطن التدخل المباشر للدفاع عن حلفائها من الممكن أن يتسبب في المرحلة المقبلة بتغيرات ميدانية وسياسية، قد تطيح أغلب التفاهمات التي جرت منذ قرابة سنتين بينها وبين موسكو، حيث راهنت الأخيرة على أن واشنطن المنشغلة بترتيب مؤسساتها الحاكمة، لن توسع تدخلها المباشر ضد حلفاء موسكو خارج حدود التنف، عندما قامت قوات موالية للأسد وميليشيات إيران بتجاوز الخطوط الحمراء المتفق عليها بين العاصمتين، ما اضطر واشنطن حينها إلى تدميرها تحت ذريعة الدفاع عن النفس، إلا أن الخطوة الأميركية بإسقاط طائرة حربية تابعة للأسد تتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس وتمهد لتعامل أميركي جديد في الصراع السوري ليس بالضرورة في المدى المنظور، قائم على معادلة جديدة تفيد بأن النشاط العسكري الأميركي في سوريا لم يعد محصورا في محاربة «داعش» فقط إذا استلزم الأمر، وهي رسالة لم تكن ترغب طهران وموسكو بسماعها، أن الإدارة الجديدة لن تدير ظهرها لحلفائها على الأرض كما فعلت الإدارة السابقة مع فصائل المعارضة المسلحة التي تحارب الأسد والتي أصيبت بانتكاسات ميدانية كبيرة، جراء انخفاض مستوى الدعم السياسي والعسكري لها، ما مهد الطريق أمام موسكو وطهران لقلب موازين القوة لصالحهما، الأمر الذي مكنهما من طرح شروطهما السياسية للحل بعيداً عن كل المقررات الدولية، وذلك استناداً إلى ما تم تحقيقه من انتصارات عسكرية.

شبه اليقظة الأميركية المتأخرة في سوريا دفاعا عن مصالحها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وقرار الإدارة الجديدة المربك في توسيع انخراطها الميداني، بالتزامن مع انطلاق عمليات تحرير الرقة بغطاء جوي من قوات التحالف وبحضور أميركي على الأرض، بدأ يتوسع باتجاهات كثيرة من التنف إلى البادية نحو دير الزور في محاولة أميركية لقلب المعادلة في شرق سوريا بوجه موسكو وطهران المندفعتين بقوة من أجل الالتفاف على واشنطن وعرقلة تقدم حلفائها في الرقة والسيطرة على البادية من أجل قطع طريق دير الزور عليها، مقامرة إيرانية روسية غير محسوبة قد تتسبب بصدام مباشر مع واشنطن، إذا أصرتا على تحدي الإرادة الأميركية العازمة على تحقيق انتصار معنوي في الرقة وجيوسياسي في دير الزور، حيث تراهن واشنطن على أن انتصارها في شرق سوريا سيقلب موازين القوة من جديد ويحولها إلى الطرف الأقوى في المعادلة السورية، ولتحقيق ذلك هي مجبرة الآن على الحفاظ على هدنة طويلة في درعا أو مساندة الجيش الحر بفعالية إذا فشلت الهدنة، في حال قررت أن تكون مناطق جنوب سوريا جزءا من مشروعها الاستراتيجي القادم والذي يهدف إلى تقويض الدور الإيراني والضغط على موسكو من أجل تغيير سلوكها.

وعليه يمكن القول: إن حوارا بالنار جارٍ بقوة فوق الجغرافيا السورية، بدأته موسكو التي أجرت عدة اختبارات مباشرة هدفها قياس ردة الفعل الأميركية تجاه أي تطورات ميدانية تحاول ميليشيات النظام، بمساندة الميليشيات الإيرانية وبغطاء جوي روسي فرضها من جنوب سوريا حتى شرقها، لذلك من الممكن توصيف أغلب ما جرى ميدانيا في الأسابيع الأخيرة بين القوات الأميركية وبين قوات الأسد والميليشيات الإيرانية بالاحتكاك المدروس، ومن غير المستبعد أن تؤسس هذه الاحتكاكات في المستقبل القريب إلى مواجهة مباشرة بين وكلاء الطرفين، خصوصا أنهما أصبحا وجها لوجه في أكثر من جبهة، حيث يحشد الجنرال قاسم سليماني ميليشياته باتجاه درعا ودير الزور ودفعت موسكو ما تبقى من جيش الأسد باتجاه الرقة، فيما المعضلة الأميركية مستمرة في صعوبة تغطية الميدان السوري بسبب اتكالها فقط على الميليشيات الكردية التي أبدى قائدها صالح مسلم استعداده لمواجهة الميليشيات العراقية الإيرانية واللبنانية في كل مكان، وفقا لما سربته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، وهو الأمر الذي يفسر دفع موسكو لسلاح الجو الأسدي إلى القيام بضرب أهداف عسكرية كردية، وغمز الدبلوماسية الروسية من قناة الأكراد ومشاريعهم الانفصالية، والدعوة إلى التمسك بوحدة التراب السوري.

بانتظار أن تحسم واشنطن خياراتها المتأرجحة بين الدعوة إلى فك الارتباط مع موسكو، وبين الدعوة إلى تجنبها واعتماد مواجهة شاملة مع طهران وجزئية مع الأسد، تجمع هذه الأطراف على قناعة واحدة بأن نيران واشنطن في سوريا لم تعد صديقة.

٢١ يونيو ٢٠١٧

٢١ يونيو ٢٠١٧

ساهم المشروع الإيراني في المنطقة العربية في ضرب الدولة الوطنية من دون أن يقدم بديلا موضوعيا، فمشروع ولاية الفقيه لم يحمل في طياته مشروع تأسيس نموذج لدولة وتعميمها. الطبيعة الأيديولوجية للنظام الإيراني لا تتحملها إلا إيران، ذلك أن المقترح الأيديولوجي الذي يقدمه نظام ولاية الفقيه متناغم مع إيران حصرا، مع البنية السلطانية في هذا البلد، فحتى من الناحية الفقهية الشيعية لم يسبق في تاريخ مدرسة النجف الأشرف العربية أن ولد مشروع الفقيه السلطان.

ذلك أن مشروع ولاية الفقيه يعاني من مآزق عقلية قاتلة “الراد على الولي الفقيه راد على الله”، فالفكر الذي يعجز عن أن يعقلن نفسه يلجأ إلى المقدس، كما لجأت الأيديولوجيا الإيرانية إلى الإمامة لتغطية وتبرير عملية تقويض الدولة الوطنية. ربما هي نجحت في تحويل عقيدة الإمامية الإثني عشرية في وعي العديد من الشيعة إلى مشروع الذود عن سلطة ونظام سياسي مركزه إيران.

لذا فالأيديولوجيا الإيرانية غير معنية بأن تؤسس كيانات سياسية، هي تقود دولة تريد أن يكون لها امتداد إقليمي، حيث أثبتت الوقائع أنّ إيران تعمل على إيجاد بؤر أمنية سياسية ثقافية، يكون لها حضور فاعل فيها وتتميز هذه البؤر بالتبعية التي تعمل على عزلها عن محيطها، من هنا يمكن أن نلاحظ كيف أنّ الهوية الشيعية قد تضخمت في المنطقة العربية منذ الثورة الإيرانية حتى اليوم، بشكل لم يشهده تاريخ المنطقة على هذا النحو من الانفصال الشيعي عن محيطه وفي تبعيته لخارج نظام المصالح الوطني والقومي.

نموذج الحشد الشعبي في العراق يعبّر عن هذه الوجهة التي تبلورت بداية في لبنان عبر حزب الله، فالعراق بتشكيلته المقبلة ينحو نحو المزيد من التشكّل الطائفي بالشروط الإيرانية عبر تشكيل قوة طائفية رديفة هي الحشد الشعبي المرشح مع نهاية سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الجغرافيا العراقية لأن يزداد حضوره ونفوذه على حساب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية المنافس لها في آن. وليس خافيا أنّ الحشد في بنيته وتشكيلاته يخضع للسيطرة الإيرانية، وهو مرشح اليوم لأن يلعب دور المرمّم لخط الإمداد العراقي السوري اللبناني والذي ينطلق من طهران، وهو دور يأتي ليستثمر الفراغ والتردد الأميركيين حياله، خاصة بعد استفحال الفراغ العربي.

مشروع السيطرة والتحكم في هذا الخط نجح إلى حدَّ ما إيرانيا، ودائمـا على النقيض من فكرة تأسيس كيان وطني مستقل، أي كيـان مستقل له طبيعة اجتمـاعية ضمن حدود تديرها سلطة ضمن دولة معنية بإدارة الشأن العام، كيان يحتكر حق العنف المشروع بحسب تعريف ماكس فيبر للدولة.

النموذج الإيراني في أحسن الأحوال يتبنى في المنطقة العربية دولة تصريف الأعمال، أي الدولة المعلقة، وفشل استكمال مشروع الدولة في البلاد العربية عزز منذ نشأته من شعور التهميش لدى الأقليات في المنطقة العربية، ولدى المكوّن الشيعي في هذه الدول تفاقم الشعور بأنّه غير قادر على أن يكون جزءا عضويا من مفهوم الوطن والولاء للدولة، والمشروع الإيراني نفذ من هذه الثغرة واستفاد من التواجد الجغرافي للشيعة في المنطقة، إذ لم تعد العلاقة بين هذه المكونات الشيعية وإيران علاقة ندّية بل تبعية تجاوزت البعد الديني والثقافي إلى عملية ربط بالأمن والاقتصاد والتكوينات العسكرية. هذا الربط عبر المكونات التقليدية أي المذهب والطائفة في الحالة العربية، رسّخ النفوذ الإيراني.

في المثال اللبناني تحول النفوذ الإيراني إلى نفوذ بنيوي، إذ لا توجد شبكة مصالح شيعية لبنانية قادرة على أن تواجه هذا النفوذ، فحتى حركة أمل الشيعية التي يقودها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انتقلت من موقع الند لحزب الله والنفوذ الإيراني لدى الشيعة وفي لبنان عموما، إلى حركة قصارى طموحها في أن تكون مدرجة على خانة التابع لإيران. فخلال السنوات العشر الماضية أظهرت حركة أمل التزاما كاملا بالعناوين الكلية للاستراتيجية الإيرانية في لبنان، في مقابل استمرار هذه الحركة كطرف مشارك في السلطة وفي تقاسم الحصة الشيعية في الدولة مع حزب الله مع أرجحية للأخير.

النموذج اللبناني هذا الذي يجري تطبيقه في العراق عبر إيجاد قوة رديفة اسمها الحشد الشعبي يفتقد في سوريا للقدرة على التطبيق بسبب غياب الحاضنة الشيعية، لذا فإن هذا النقص الديموغرافي عوضت عنه إيران في البداية بحشد عشرات الآلاف من عناصر الميليشيات الإيرانية والباكستانية والعراقية والأفغانية بالإضافة إلى حزب الله لمواجهة الثورة السورية، وها هي اليوم تحاول التعويض عبر التغلغل داخل الدولة السورية، فالنظام السوري الذي يرأسه الرئيس بشار الأسد، سلم بأن فرص بقائه في السلطة هي إيرانية بالدرجة الأولى، وأيّ تراجع للنفوذ الإيراني في سوريا سيؤدي حتما إلى نهايته، ويعرف السوريون أن الأسد انتهى منذ زمن من أن يكون مساويا لإيران في سوريا وفي إدارة المواجهة، بل أيقن حقيقة أنّ علاقته بهذا النفوذ باتت وجودية يبقيان معا أو ينتهيان معا.

بين العراق وسوريا ولبنان، انتقلت إيران من اعتماد عنوان مشروع المقاومة كتعويض عن غياب النموذج القابل للتعميم في بناء علاقة ندية مع الدول العربية، إلى تعزيز البنى الطائفية من أجل حماية الامتداد الاستراتيجي لإيران في المنطقة والمحافظة على وجوده. اللغة تغيّرت، لم تعد قضية تحرير فلسطين هي العنوان، بعدما صارت إسرائيل الثابت الاستراتيجي في المنطقة وفي الحسابات الإيرانية والعربية فضلا عن الروسية والأميركية. يتمّ اليوم إنتاج خطاب جديد أنّ السلاح الذي قاتل داعش هو سلاح مقدس، والذي يقاتل الإرهاب كما سلاح حزب الله الذي قاتل الاحتلال الإسرائيلي هو سلاح مقدس أيضا، والغاية في الحسابات الإيرانية المحافظة على ثنائية السلاح الرسمي والأهلي أو ثنائية السلاح والدولة.

إيران المشغولة بتثبيت الهلال الشيعي اليوم، كشفت عن أن الكيانات الشيعية التي عمدت إلى تشكيلها في المنطقة العربية، كم هي كيانات هامشية فرعية لا حقيقية، وظيفتها الولاء السياسي لإيران وأن تشكل ورقة ابتزاز تستخدمها القيادة الإيرانية في مواجهة خصومها، وهي مكونات تفتقد للقدرة على التبشير بأي مشروع وطني أو قومي أو إسلامي، لذا تستعين بالأيديولوجيا والمقدس لمواجهة غياب المشروع لتسويغ العزلة عن محيطها.

٢١ يونيو ٢٠١٧

٢١ يونيو ٢٠١٧

لم يكن ممكناً أبداً للأطفال السوريين من سكان مدينة درعا الجنوبية الذين تحمّسوا نتيجة ما كان يجري عام 2011 في شوارع تونس ومصر وليبيا تخيل حجم الحدث الهائل الذي أطلقوه بأصابعهم الصغيرة وطباشيرهم والذي أشعل ثورة عارمة هائلة، ولكنّه، من ناحية أخرى، أطلق شياطين النظام المرعبة، وجيّش حلفاءه الإقليميين لدفن الثورة الناشبة، واستدعى بالنتيجة ردود فعل أخرى من دول عربيّة وأجنبية وصولاً إلى هذه الملحمة الهائلة التي تحوّل فيها السوريون من فاعلين راغبين بالتغيير إلى جزء من معادلة صراعات عالميّة كبيرة.

منذ ذلك الحين لم يكفّ الحراك السياسي والعسكري والاجتماعي وتداخلت فيه قضايا الجغرافيا السياسية لروسيا، والنفوذ الإقليمي لإيران، مع محاولات الدول العربية للتأثير في المعادلات الجديدة، وضياع القرار الأوروبي تحت ضغوط الهجرة والخوف من الإرهاب والفوضى بالتوازي مع عقوبات باردة ضد النظام (الذي غرق لقدميه في الإبادة الجماعية لشعبه) واتصالات أمنية لم تنقطع معه.

اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل دورتي حكم الرئيس باراك أوباما بمحاولة إدارة الأزمة والحفاظ على شرعيّة النظام السوري ومحاولة تأطير المعارضة السورية ضمن أجندة «مكافحة الإرهاب» فحسب وهو ما سمح، عمليّاً، بإطالة عمر النظام وتسليم ملفّات المنطقة لروسيا وإيران الذي تعزّز بعد اتفاقها النووي مع طهران.

رفع انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمال روسيا بقرب تفويضها رسميّاً بإنهاء المعارضة السورية وإعادة تطبيع نظام بشار الأسد مع الغرب، ولكن هذه الآمال ووجهت بالجدل المتصاعد عن دور الكرملين في التدخل في الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب، وهو ما كبّل، بالتدريج، علاقة ترامب ودبلوماسييه بموسكو وعزّز قدرة المؤسسة العسكرية الأمريكية على القرار والحركة، والتي أكّدت خلال الشهور الماضية على اتجاه وتسليح واعتماد المجموعات الكردية التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية».

الروس الذين غرّتهم التصريحات الإيجابية المتكرّرة لترامب ومسؤوليه حول النظام السوري، سمحوا بقرار الرئيس السوري بقصف بلدة خان شيخون بالسلاح الكيميائي، وهو ما أثار فزع العالم وأعاد فجأة عقارب ساعة المقارنات بين تخاذل أوباما عن خطه الأحمر الشهير الذي حطّمه الأسد باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه في آب/أغسطس 2013، وسرعة ترامب الذي قرّر قصف مطار الشعيرات الذي انطلقت منه طائرة السلاح الكيميائي السورية في 7 نيسان/إبريل الماضي.

الديناميكيات المتولّدة عن الأوضاع الداخلية الأمريكية لترامب على أرضية شبهة تواطئه مع الروس ونقطة العلام التي خلقها قرار قصف مطار الشعيرات وبعدها التزام الإدارة السياسية الأمريكية باستراتيجيات المؤسسة العسكرية ـ الأمنية في سوريا والعراق، جعلت ميزان العلاقات بين واشنطن ـ موسكو في صعود وهبوط، وحرّكت عجلات النزاع التي لا يمكن تجاوزها إلا على حساب إحدى الجهتين.

أحد العوامل المهمة في تزايد رغبة واشنطن على تأكيد وزنها، على حساب الروس، كان اندفاع حشود إيران وميليشياتها العراقية والأفغانية نحو الحدود السورية، والتوافقات التي تمّت خلال قمم ترامب السعودية الأخيرة.

وإضافة إلى اندفاعاتها الأرضية فإن طهران صعّدت النزاع العالمي ـ الإقليمي إلى ذروة جديدة مع قصفها مدينة دير الزور السورية، ليس بعيداً عن تمركز قوّات أمريكية، بصواريخ باليستية من كرمانشاه وكردستان إيران، وهي إشارة تم التقاطها في تل أبيب التي ردّت محذّرة، بينما سكتت دول الخليج العربي، المشغولة بحصارها لجارتها قطر!

«المباطحة» الأمريكية ـ الروسية، والمفاجأة الصاروخية الإيرانية، وانشغال بلدان الخليج عما يجري بالمحاولة الجنونية لتطويع قطر، مؤشرات ستحدد عمليّاً، مسار الصراع الحالي، ليس على سوريا وحدها، بل على المنطقة العربية أيضاً.

٢١ يونيو ٢٠١٧

٢١ يونيو ٢٠١٧

بات من قبيل العبث الحديث عن سورية بوصفها دولة موحدة على غرار ما كانت عليه قبل آذار (مارس)، أي تاريخ اندلاع الانتفاضة. لا يعني نفي الوحدة عنها القول بتغيير الحدود الجغرافية للكيان كما رسا عليه في القرن الماضي، لكن وحدة البلد تقاس هنا بمدى وحدته الداخلية بما هي تآلف وتوافق بين مكوناته المجتمعية والسياسية والعرقية والإثنية، وبمدى وجود سلطة قائمة تمثل السيادة بكل معانيها المختلفة، سواء في علاقاتها الداخلية أو في العلاقات مع الخارج. بهذا المعنى، افتقدت سورية وحدتها، وباتت أشبه بكانتونات متناحرة أو سائرة على طريق التناحر.

بعد حوالى سبع سنوات من الانتفاضة، وتحت وطأة تحولها انتفاضة عسكرية قام بها النظام بشكل أساسي، تبدو سورية اليوم كياناً ممزقة أشلاؤه ونهباً لقوى خارجية تتناحر للهيمنة عليه أو على أجزاء منه. كما تشهد انبعاثاً لقوى طائفية أو إثنية، عانت طويلاً من ديكتاتورية حزب البعث ومن الحرمان الذي كانت تشعر به قياساً على ما تناله مجموعات أخرى، فرأت في الفوضى الراهنة مناسبة لطرح مطالبها الانفصالية على أساس نوع من الاستقلالية الذاتية في أي تركيبة قادمة لسورية.

تخضع سورية اليوم لتقاسم نفوذ داخلي وخارجي، فعلى جبهة النظام الذي يسجل اليوم بعض الانتصارات في الجغرافيا، والذي يطمح لبسط نفوذ جيشه على كامل الأراضي السورية، هذا النظام «القوي» شكلاً هو الأضعف في قرارات السيادة والسلطة، بعد أن بات أسير القوى التي أمّنت له الانتصارات الموقتة. في المقابل، تبدو خريطة النفوذ السياسي والجغرافي والعسكري موزعة بين قوى تجهر بسيطرتها وهيمنتها. فإيران باتت تحتل مناطق أساسية تبدأ من الشمال السوري– العراقي وتمتد إلى العاصمة دمشق، معلنة بصريح العبارة أنها المتحكم الأساسي بسورية، وأنها تحتل العاصمة دمشق، وهو أمر صحيح بمعنى احتلال القرار السياسي والعسكري للنظام. إيران استثمرت في سورية مليارات الدولارات، ودفعت آلاف القتلى من جيشها، وهي ترى سورية بوابة السيطرة على المنطقة العربية، بل تعتبر أن مصير الأمن القومي الإيراني مهدد في حال خروجها من سورية، وأن مشروعها المذهبي قد قطع أشواطا مهمة من خلال تدخلها في سورية، ما يعني أنها ستقاتل حتى الرمق الأخير للحفاظ على مواقعها.

تركيا حسمت أمرها عبر اقتطاع شريط حدودي كاف في نظرها لمنع تدفق مقاتلي حزب العمال الكردستاني الدخول إلى أراضيها، وهي تعمل اليوم لتكريس مناطق جغرافية تمنع من خلالها قيام كيان كردي ذاتي، في وقت قطع الأكراد شوطاً كبيراً في قيام كيانهم الذاتي وذلك بدعم صريح وقوي من الولايات المتحدة الأميركية. أما روسيا، التي شكلت الداعم الأساس للنظام من خلال مساهمتها في احتلال الأراضي التي كانت المعارضة تسيطر عليها، أو من خلال منع القوى الدولية من اتخاذ قرارات تمس النظام، لا يبدو أنها مهتمة باقتطاع أراض، لا راهناً ولا مستقبلاً، لكنها حاسمة في بقاء قواعدها العسكرية على الساحل السوري، وتطويرها بما يسمح لها بالتدخل العسكري وممارسة النفوذ السياسي.

في مقابل هذه القوى، عادت الولايات المتحدة الأميركية إلى سياسة التدخل العسكري، بعد أن كانت مكتفية بالتدخل السياسي أو المعنوي. أدخلت قوات على الأرض، وحددت لها مناطق نفوذ في الجنوب السوري وعلى المثلث الأردني– العراقي– السوري، بل استخدمت قواتها الجوية لمنع النظام والميليشيات المتحالفة معه من التقدم إلى هذا المثلث.

كل ذلك يجري في ظل تراجع مواقع تنظيم داعش والقوى الإسلامية الأخرى، بعد أن تكبد خسائر وفقد مواقع في العراق وسورية، ما يشي بقرب انتهاء المعارك في هذا الميدان. كما يجري ذلك وسط التقلص الشديد بل والضمور لقوى المعارضة العسكرية، بعدما نجحت ضربات المحور الروسي الإيراني في تكبيدها خسائر فادحة وخسارتها مواقعها على الأرض.

صحيح أن الأعمال العسكرية في سورية ما تزال قائمة، تخف وتيرتها وتتصاعد وفقاً للوظيفة المطلوبة من التصعيد العسكري. هذا الأمر متلازم مع البحث الدائر حالياً في مصير الكيان السوري، لجهة تحديد مناطق النفوذ لكل قوة ومجموعة خارجية بالاستناد إلى قوى داخلية تدعمها. هنا يدور الحديث عن تقسيمات وتغييرات في الديموغرافيا بما يسمح بوجود مناطق متجانسة.

لا ننسى أن سورية كانت حتى الثلث الأول من القرن العشرين مقسمة إلى أربع دول، ما يعني أن اللعب على استحضار التاريخ الماضي لتقسيمها أمر لا يغيب عن البال، بل يستحضر رغبات قوى داخلية قد لا تريد لحكم البعث المركزي العودة للتحكم بها.

قد تحتاج الأزمة السورية إلى بعض الوقت لإنجاز «القص والتلزيق» لمناطقها ومجموعاتها السكانية، لكن ما يبدو شبه واضح أن الوحدة السورية التي كانت، باتت خارج الموضوع، ما سينتج عن التسويات إقامة كيانات أو كانتونات تحمل في جوفها كل عناصر الانفجار، في داخلها وفي علاقتها بالكيانات القائمة، كل ذلك في إطار الجغرافيا الحالية الممنوع التلاعب بها، ليس في سورية فقط، وإنما في المنطقة بكاملها.

٢٠ يونيو ٢٠١٧

٢٠ يونيو ٢٠١٧

تبدو روسيا اليوم باعتبارها المتدخل الأهم في القضية السورية، وهذه حقيقة بين أهم حقائق الواقع السوري، تم تكريسها عبر سياسات وخطوات تابعتها موسكو طوال سنوات ست من تطورات عاصفة، شهدتها البلاد بعد انطلاق ثورة السوريين على نظام الأسد عام 2011.

وبالعودة إلى بداية الأحداث، يمكن القول: إن علاقات موسكو مع نظام الأسد كانت علاقات تقليدية رغم الإرث القديم من العلاقات السورية – السوفياتية؛ إذ كانت تماثل الكثير من علاقات النظام مع دول أخرى بما فيها من إيجابيات وسلبيات. غير أن موسكو سرعان ما أدركت حاجة نظام الأسد إلى علاقات جديدة في ضوء ما يواجهه من تحديات الثورة عليه، وربطت ذلك بأهدافها وعلاقاتها الدولية، فقررت الوقوف إلى جانب النظام ضد معارضيه، وبدأت في تنشيط علاقاتها مع النظام، واتخذت موقف الحذر من المعارضة سرعان ما طورته إلى حد العداء.

لقد رسم الروس سياستهم السورية وفق ثلاث مراحل، كانت أولها دعم نظام الأسد والوقوف ضد المعارضة، والثانية الدفاع عن النظام وتشكيل حلف دولي - إقليمي يؤيده، وإدانة المعارضة والوقوف ضد داعميها ومؤيدها، والثالثة الانتقال إلى الانخراط العميق طرفاً في القضية السورية بصورة لا يمكن إيجاد حل للقضية دون أخذ موقف موسكو ومصالحها بعين الاعتبار.

ففي المرحلة الأولى، صعدت موسكو علاقاتها السورية، فاستمرت في تنفيذ اتفاقيات التعاون العسكري بما فيه تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية، إضافة إلى إرسال الخبراء في المجالات الأمنية والتقنية، مما ساعد في ترميم ما أصاب النظام من انهيارات، وأضافت موسكو إلى ما سبق اتباع سياسة مراوغة مع المعارضة السورية، بالتمييز بين «معارضة الداخل» التي تمثلها القوى النشطة في سوريا ومنها هيئة التنسيق الوطنية، و«المعارضة الخارجية» التي جسدها المجلس الوطني السوري، ولاحقاً الائتلاف الوطني، فانفتحت على الأولى، وحاورت الثانية، لكن دون نتائج في الحالتين بحيث همش الروس المعارضة السورية ودورها في القضية السورية.

وطورت موسكو سياساتها في المرحلة الثانية، بالانتقال إلى بلورة سياسة إقليمية دولية داعمة لنظام الأسد، بتنسيق علاقاتها مع إيران الداعم الرئيسي للنظام، وقبلت بدور ميليشياتها خصوصا «حزب الله» في سوريا، وبلورت موقفاً دولياً يضم الصين داعماً لنظام الأسد تحت شعارات الاستقلالية ورفض التدخلات الخارجية، ووقفت ضد اتخاذ أي قرارات دولية حول القضية السورية، وفي هذا السياق مارست الفيتو في مجلس الأمن الدولي سبع مرات لصالح سياسات الأسد.

وطورت روسيا مستوى علاقاتها الإقليمية والدولية في الموضوع السوري، فأقامت بالشراكة مع إيران والعراق ونظام الأسد مركزاً في العراق لتنسيق سياسات الأطراف الأربعة، وأقامت مركز اتصال بين قاعدة حميميم وتل أبيب للتنسيق، يربط السياسيتين الروسية والإسرائيلية، وآخر في عمان ينسق سياسات الأردن وروسيا في سوريا، وبعد سلسلة من المواجهات السياسية والعسكرية مع تركيا، قامت بجلب تركيا إلى «تفاهم ثلاثي» روسي - إيراني - تركي للحل في سوريا، تضمنه «إعلان موسكو» الذي وقعته الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، ليعكس تحولاً خطيراً في الموقف التركي إزاء سوريا.

لقد رفضت روسيا وقف دعمها لنظام الأسد، وفك ارتباطها معه، ووقف تعاونها مع إيران في سوريا، وقاومت كل الجهود والضغوطات العربية والإسلامية في هذا المجال، وما كان ذلك ليتم لولا وجود أمرين، أولهما عدم جدية بعض الأطراف المشاركة في تلك الجهود والضغوطات بما في ذلك أطراف المعارضة السورية، والثاني واقع التشتت وضعف المسؤولية في موقف المجتمع الدولي بمنظماته ودوله ومنها الولايات المتحدة.

ومهد نجاح سياسة موسكو السورية في المرحلتين الأولى والثانية، لانتقالها إلى المرحلة الثالثة، والتي جعلت من روسيا طرفاً رئيسياً في القضية السورية، انطلاقاً من التدخل العسكري المباشر عبر إرسال قواتها الجوية إلى سوريا أواخر العام 2015، ثم دعمتها بإرسال المزيد من القوات البحرية والبرية، ومزيد من الأسلحة والخبراء استناداً إلى اتفاق طويل الأمد، وقعته مع نظام الأسد، يسمح لها بالتدخل في كل الشؤون السورية السياسية والعسكرية والإدارية، بما ذلك إدارة الصراعات والتسويات العسكرية والسياسية في سوريا وحولها مع مختلف الأطراف.

إن أبرز معالم الدور الروسي في هذه المرحلة، سعي الروس إلى خلق مسار آستانة ومحاولة جعله بديلاً للمساعي الدولية في الحل السوري عبر مسار جنيف، وهو تحول، ما كان له أن يحدث لولا ضغوطات ومساعي موسكو على تركيا وإحداث تحولات في موقفها، سمح لموسكو بالإمساك بجماعات المعارضة السورية المسلحة، ودفعها في مسار آستانة، كما سمح لموسكو بإدخال تركيا طرفاً في ضامني اتفاق مناطق خفض الصراع الأخير.

ومن أبرز معالم الدور الروسي الراهن في سوريا، تحول موسكو إلى قوة فاعلة، ليس لجهة التأثير على سياسات النظام وتوجهاته فقط بما في ذلك إعادة تنظيم وهيكلة قواته وميليشياته، بل التأثير على سياسات إيران ومواقف الميليشيات التابعة لها، وإخضاع حركتها لخطط التحرك السياسي والميداني في الصراع السوري، وقد طور الروس دورهم في الداخل ليشمل قوى «المعارضة الداخلية»، فأثروا في تعديل بعض مواقف أطرافها، وأسهموا في خلق أطراف هي أقرب لمواقفهم مثل مجموعة حميميم نسبة إلى القاعدة الجوية الروسية، كما تدخلوا في الصراعات الميدانية، بحيث استطاعوا الدخول على خط التسويات المحلية خصوصا في مناطق محيطة بدمشق، وكان من الصعب على نظام الأسد القيام بمثل هذا الدور. خلاصة القول في سياسة موسكو السورية، هي أن روسيا هي القوة الأهم في قوى التدخل، وهي التي تملك أكثر الأوراق تأثيراً في القضية السورية، وأن ضمان دورها في حل القضية، لا بد أن يتصل بمعالجة قضايا خارج النطاق السوري كله، مما يجعل التفاهم مع الروس بحاجة، ليس فقط إلى تفاهم سوري إقليمي ودولي فقط، إنما إلى مستوى عال من الوحدة والجدية من المستويات كافة في التعامل مع الروس حول سوريا وخارجها أيضا.

٢٠ يونيو ٢٠١٧

٢٠ يونيو ٢٠١٧

الكونغرس الأميركي أقر بغالبية ساحقة مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران. وشمل المشروع روسيا أيضاً لاحتمال تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية وضمها شبه جزيرة القرم ودعمها نظام الرئيس بشار الأسد. والتحقيقان القضائي والاستخباري في احتمال تدخلها باتا يشملان الرئيس دونالد ترامب. وزير خارجيته ريكس تيلرسون سجل تحفظه على المشروع. لا يروقه أن تكون العلاقات بين واشنطن وموسكو في أسوأ مستوياتها. وهو يحرص على وقف تدهورها أكثر لمواصلة العمل الثنائي في مناطق معينة، مشيراً إلى جهود قائمة في سورية. ويعارض العقوبات لأن ذلك يقيد هامش التحرك، وهو يريد «أوراق ضغط لأوقات أخرى». الرئيس فلاديمير بوتين هو الآخر حريص على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة التي لا يعتبرها «عدواً». بل لديه «أصدقاء فيها» يهتم مثلهم بالتعاون لمعالجة الملفات الملحة. وكرر استحالة تسوية الأزمة السورية والصراع في الشرق الأوسط من دون تعاون وتنسيق بين بلاده وأميركا. ولم ينس تحميل الرئيس باراك أوباما المسؤولية عن «صناعة ظروف تجعل ترامب غير قادر معها على الوفاء بوعوده لشعبه». لديه ثارات مع الرئيس السابق الذي لم يكنّ أي احترام. فقد نادى القوى الكبرى إلى سياسة التعاون لحل المعضلات والمشاكل الدولية. ونهج سياسة عدم التدخل والانخراط في الأزمات. لكنه أدرك متأخراً في آخر سنة من ولايته الثانية أن لا بد من رفع موازنة الدفاع. وكان التركيز في حيثياتها على وجوب التصدي لما سمي «اعتداءات روسيا». وخصصت إدارته مبالغ لتغطية نفقات انتشار قوات أميركية في وسط أوروبا وشرقها لمواجهة «هجوم الكرملين».

لا يزال الرئيس بوتين اليوم يأمل بعلاقات مختلفة مع الإدارة الجديدة. لكنه سينتظر طويلاً ما دام التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية يزداد تعقيداً ويضيق الخناق على الرئيس ترامب. في هذه الأثناء لا شيء يثنيه عن مواصلة مشروعه لاستعادة مكانة بلاده ودورها، انطلاقاً من سورية خصوصاً والمنطقة عموماً. فهو حريص على تعميق تفاهمه مع إيران شرقاً ومصر في أفريقيا، وقوى أخرى في الإقليم. ولا يرغب في حسم الموقف مع الولايات المتحدة بقدر ما يرغب في شراكتها. وهو يلتقي مع الوزير تيلرسون في وجوب الحفاظ على الحد الأدنى من التفاهم الثنائي في سورية. لكن الوقائع على أرض الشام تشي بخلاف ما يتوافق عليه الطرفان. مشروع «مناطق خفض التوتر» الذي أقر في آستانة ولقي تأييداً من واشــنطن، يكاد لا يبقى منه شيء. إيران والنظام يعملان على تقويض المنــطقة الخاصــة بالغوطة الشرقية. وكذلك تهدد اندفاعة الجيش والميليشيات في البادية شــرق حمص «المنطقة» الخاصة بهذه المحافظة. أما الحدود الجنوبية فتشهد أقسى المعارك للسيطرة على درعا، كأن المقصود تقويض الاتفاق الأميركي - الروسي الخاص بالحدود الجنوبية. بل تقويض إقامة «المــنطقة» الرابعة التي تضم درعا والقنيطرة والسويداء، بما يضمن ابتعاد النفوذ الإيراني عن الحدود مع إسرائيل والأردن، ويطمئن هذين البلدين.

هذه التطورات الميدانية لا تشكل وحدها تحدياً لما تريده إدارة الرئيس ترامب من سورية، خصوصاً من تفاهمها مع موسكو. كان يفترض أن تنتهي «مناطق خفض التوتر» إلى تقاسم سورية بين القوى المنخرطة في الصراع. وأن تنتهي حماية هذه المناطق إلى وقف العنف وتكريس واقع يسهل تسويق مشروع الفيديرالية، بحيث ينتهي الوضع في سيطرة الولايات المتحدة على حدود سورية مع العراق والأردن لتحقيق هدفها الاستراتيجي بكسر الهلال الإيراني. على أن تستأثر روسيا بدمشق والساحل... على غرار التقاسم الحاصل في أوكرانيا حيث شرقها للشرق وغربها للغرب، وعلى غرار «التقاسم» في جورجيا حيث أوسيتيا وأبخازيا لحلفاء روسيا وجورجيا للغرب. لكن إيران نجحت قبل أيام في ربط الحدود بين سورية والعراق شمال الرقة (جنوب الأنبار). وضمنت بذلك طريق إمداد الأسلحة إلى قوات النظام وميليشياتها من مصانعها حتى ساحل الأبيض المتوسط. كما ضمنت قطع التواصل بين «وحدات حماية الشعب» و «فصائل الجنوب» التي تحظى بحماية ودعم من أميركا. وكان حضور قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني مع فصيل أفغاني رسالة واضحة إلى واشنطن أن مساعيها إلى فك «الهلال الإيراني» باءت بالفشل. وكان ظهر قبل ذلك مع «الحشد الشعبي» لدى وصوله إلى الحدود مع سورية في منطقة بين نينوى والحسكة، تمتد على مساحة سبعة كيلومترات.

الدينامية الميدانية في أكثر من بقعة في سورية لم تكرس بعد واقعاً ثابتاً. فالقوات الأميركية زودت حلفاءها نظاماً مدفعياً متطوراً أثار حفيظة روسيا التي حذرت من التمادي في استهداف قوات النظام السوري. وتمددت نحو منطقة الزكف على بعد سبعين كيلومتراً شمال قاعدة التنف. أي أن معركة الحدود لم تحسم بعد. علماً أن موسكو التي تنتظر الترياق من الوزير تيلرسون، لا تقف مكتوفة. بل تواصل بناء استراتيجيتها وتنفيذ مشروعها في سورية والمنطقة وأنحاء أخرى في العالم فيما اقتصادها لا يزال يعاني ويواجه صعوبات. وعلى رغم كل ما يقال عن التحالف التكتيكي بينها وبين طهران، وإمكان تعرضه لانتكاسة إذا عقد التفاهم بين بوتين وترامب، فإن الكرملين تعامل مع مشروع طهران بإيجابية. بل يدعم ويساعد على تحقيقه، بخلاف ما يتوقع الأميركيون. والدليل دعمه قوات النظام والميليشيات التي أعادت ربط الحدود بين سورية والعراق. وسكوته عما يجرى في درعا، حيث يقاتل النظام وحلفاؤه من أجل استعادة السيطرة على المعبر القديم مع الأردن ومعبر نصيب التجاري. كل ذلك ليحبط الرئيس بشار الأسد خطة «المناطق الآمنة». وليثبت أنه لا يزال قادراً على الإمساك بالحدود. وبتوفيره ممراً بين بلاده والعراق، يؤكد وقوفه إلى جانب الجمهورية لأنها وحدها ضمان بقائه. وهو بذلك يقطع الطريق على أي تفاهم بين القوتين الكبريين ترغب واشنطن من ورائه في إنهاء دوره وإبعاده عن السلطة.

حرب «المعابر» والسيطرة على الحدود لم تنتهيا بعد. ولن تنتهيا في المدى المنظور. جل ما يرغب فيه اللاعبون الكبار وقف القتال وتجميد الأزمة إلى أن يحين وقت الصفقات، أو إقرار الجميع بوجوب قيام نظام دولي جديد يراعي موازين القوى القائمة، ويراعي المصالح والعلاقات القائمة. ومن المبكر أن يحتفل هذا الطرف أو ذاك بالنصر الحاسم. إيران مصصمة على التمسك بما حققه «الحرس الثوري» ولن تتخلى عن «العواصم الأربع» مهما كلفها ذلك. وروسيا التي تراهن على التقارب مع إدارة ترامب، تراهن أكثر على تحالف يشمل إلى الجمهورية الإسلامية، الصين الراغبة أيضاً في أداء دور في الشرق الأوسط الذي تستورد منه معظم حاجاتها للطاقة. يبقى السؤال، هل تسلّم إدارة الرئيس ترامب وحلفاؤها في قمم الرياض بخسارة أول خطوة في استراتيجية ضرب النفوذ الإيراني في الإقليم؟ وهل يسلّم الأردن الذي لا يرى ملكه عبدالله الثاني تسوية في سورية من دون توافق أميركي - روسي بانتشار إيراني على حدوده؟ وماذا عن إسرائيل التي تغير طائراتها من وقت إلى آخر على قوافل تحمل السلاح من إيران إلى «حزب الله»، هل تسلّم بالأمر الواقع؟ وماذا ستفعل قوى «الائتلاف الوطني» و «أصدقاؤها» والفصائل الأخرى على اختلافها؟ جميعهم يدركون أن خسارة «الجبهة الجنوبية» تعني نهاية المعارضة. وكانوا يعولون على دور هذه الجبهة الهادئة نسبياً من سنتين وأكثر، في الزحف إلى دمشق في اليوم المناسب وحسم الأزمة... ولكن يبدو أن قوات العاصمة تزحف إليهم؟! من الصعب أن يستسلم المنخرطون في الأزمة من ست سنوات أو أن يسلّموا بنتائج الدينامية الجديدة وإن جدد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا دعوته إلى جنيف خامسة وسادسة و...

٢٠ يونيو ٢٠١٧

٢٠ يونيو ٢٠١٧

كشف الإعلان الروسي عن مقتل البغدادي عن رغبة موسكو في تصدر «الحرب على الإرهاب»، فركاكة الوقائع التي أوردها الإعلان وعدم حماسة وزارة الخارجية الروسية نفسها لما كشف عنها جنرالات جيشها، تدفع إلى الاعتقاد بأن الكرملين أراد من وراء الإعلان المشاركة في سبق، ذاك أن مقتل البغدادي في الخبر الروسي هو أمر محتمل بحسب البيان، وأن يصدر عن جيش محترف خبر يتضمن «احتمالاً» غير موثق، فإن ذلك يعني أن وظيفته ليست الكشف عن وقائع، بل الاستثمار فيها.

لكن الإعلان الروسي كشف عما هو أهم من ذلك، وهو هامشية أبو بكر البغدادي في التنظيم الذي يرأسه. البغدادي في «داعش» ليس أسامة بن لادن في «القاعدة» كما أنه ليس أبو مصعب الزرقاوي في «قاعدة العراق». فالرجلان شقا طريقهما إلى تصدر تنظيميهما عبر وقائع دموية وشاقة حفراها بأيديهما، أما البغدادي فقد جُهزت «الخلافة» له من خارج التنظيم، ولا يبدو أن للرجل قيمة عملانية على نحو ما كان لسلفيه بن لادن والزرقاوي. التقى مجموعة من ضباط الجيش العراقي السابق في سجن بوكا في البصرة وقرروا شكل القيادة وشعروا بالحاجة إلى صورة داعية، وبقي الرجل صورة طوال مرحلة قيادته التنظيم الممتدة حتى يومنا هذا.

الحرب الروسية على «داعش» هي تماماً حرب على صورة. نقاط المواجهة المباشرة في هذه الحرب تكاد تقتصر على بعض الجيوب في ريف حلب، وعلى غارات متقطعة على دير الزور والرقة. وتدمر، المدينة التي يتناوب على الاستيلاء عليها «داعش» وجيش النظام، تبدو الحرب فيها أشبه برقصة لا بمواجهة.

لا حرب روسية على «داعش» سوى تلك التي كشف عنها بيان الجيش الروسي الركيك. فموسكو ترى في ذلك التنظيم فرصتها لانتزاع «شرعية» لوجودها في سورية ليس أكثر، وما تصدعه سوى تهديد لمهمتها هناك. الصورة ضرورية في هذه الحرب، واهتزازها يعيد تحريك الموقع بما ينقذه من الركود. والإعلان عن مقتل البغدادي، وإن لم يكن صحيحاً، يعيد تذكير العالم بأن موسكو تحارب الإرهاب. وعلينا أن لا ننسى هنا الكشف الموثق عن تسهيل موسكو خروج مقاتلين روس من الجمهوريات الإسلامية إلى العراق وسورية عبر صفقات مع السلطات الروسية قضت بمنحهم جوازات سفر لمرة واحدة، وهو ما أدى إلى تخفف موسكو منهم في بلادهم وإلى تعزيزهم روايتها عن الحرب في سورية. قادة كبار في «داعش» وصلوا إلى سورية بواسطة جوازات سفر روسية شرعية، ونالوا تسهيلات خروج من السلطات الروسية، وتسهيلات دخول إلى سورية من السلطات التركية. ولم تقتصر هدايا الدول للـ «خليفة» على موسكو وأنقرة، فقد سبق أن أهدته طهران الموصل، وأهدته بغداد، تحت أنظار واشنطن، الحرية بأن أخلت سبيله هو والضباط الذين صنعوه.

البغدادي ليس أكثر من صورة، فالرجل لم يظهر إلا مرة واحدة. هو رجل بلا صوت، وبصورة واحدة، وباسم ملتبس أضيفت إليه ألقاب وأنساب حتى يستقيم. ما عرف عنه في تنظيمه أنه كان رجل البريد في زمن أسلافه ليس أكثر، وفجأة أسقطت «الخلافة» على رأسه وصار خليفة. موسكو أعلنت أنها قتلت هذا الرجل، وهذه الصورة. ليس مهماً ما سيحدثه فعل القتل، بل المهم ما سيحدثه الإعلان عنه.

لا أحد ينفي أو يؤكد صحة الإعلان. «داعش» لم يشعر بالحاجة إلى ذلك، إذ إن البغدادي ليس أكثر من صورة لا بأس من اهتزازها أحياناً. التحالف الدولي الذي لم يُظهر حماسة للإعلان الروسي، لم يشعر أنه بحاجة إلى التحقق من الخبر. لكن ذروة المفارقة كانت في بيان وزارة الخارجية الروسية الذي أشار إلى ضرورة التحقق من الخبر قبل إعلانه.

لطالما كانت لـ «داعش» وظيفة تتعدى الوقائع التي أحدثتها ولادة هذا التنظيم الرهيب. والمقدار الضئيل من الصحة الذي ينطوي عليه الخبر الروسي يعيد تذكيرنا بهامشية البغدادي في تنظيمه، ذاك أن الخبر أشار إلى أن مقتله ربما حصل قبل أكثر من شهر من اليوم. أكثر من شهر و «داعش» يعيش بلا «خليفة»، هذا الغياب العديم التأثير يكشف أيضاً حقيقة أن الرجل مجرد صورة، وأن وراء الصورة وهم رجل لا يعدو كونه منشداً ومجوداً، وأن ضباطاً في جيوش كثيرة صنعوا الصورة، وصنعوا لـ «داعش» خليفته.

١٩ يونيو ٢٠١٧

١٩ يونيو ٢٠١٧

تسير أمريكا بخطوات مدروسة ومبرمجة لتقسيم سوريا، ومنها:

1 ـ إطالة عمر الأزمة السورية دون اكتراث بالقتل والموت بين أبناء الشعب السوري حتى استسلام الجميع لمشروع التقسيم.

2ـ إطلاق يد إيران وميليشياتها لزرع الفوضى، وتعطيل مشروع الثورة الشعبية، وإعطاء إيران حصة من التقسيم السياسي والأمني، الذي لا يهدد الدولة الاسرائيلية، بل يكون ضامنا للتقسيم وحارسا مرة اخرى لإسرائيل، بغض النظر عن الشعارات المستعملة.

3ـ افتعال مشاكل ونزاعات لدول المنطقة التي تعارض التقسيم، لإضعاف دورها السياسي والاستخباراتي والعسكري، وبالأخص بين الدول الخليجية الداعمة للثورة والمعارضة السورية، واستثمار الخلافات بينها ومع تركيا ومع إيران، بهدف تشتيت جهودها وإلهائها بنفسها ومشاكلها، وافتعال مشاكل مع الادارة الأمريكية أيضاً، لتكون أمريكا حرة من الالتزام السياسي والأخلاقي نحو الشعب السوري والدول المعنية بحمايتها ومساعدتها.

4ـ تجنيد قوات وميليشيات محلية لخدمة مشروع التقسيم في سوريا والعراق، ومنها حزب العمال الكردستاني وفروعه في سوريا مثل، حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية وغيرها.

5ـ افتعال التوترات الدولية، ومنها الخلافات الأمريكية الروسية، والعقوبات المفروضة عليها، والخلافات الأمريكية مع بعض الدول الاوروبية، ومنها العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد مشروع الغاز الروسي إلى أوروبا، الذي يضر بتأمين الطاقة لأوروبا نفسها.

هذه بعض الاجراءات التي تتخذها السياسة الأمريكية لتمرير مشروع تقسيم سوريا، وليس بالضرورة أن تكون أمريكا قد خططت لإيجاد هذه المشاكل من اصلها، وإنما تقوم باستثمار الأحداث لتصب في مشروعها للتقسيم السياسي في المنطقة، وجعلها تحت الهيمنة الأمريكية بالكامل. فامريكا لم تكن الصانعة ولا المدبرة ولا المخططة للثورة السورية، ولكن أمريكا عملت على استثمار الثورة من جميع اطرافها، بما فيها بعض فصائل الثورة الشعبية وايران وجيش الأسد، بل إدخال روسيا عسكريا في ضبط المعادلة، التي تؤدي إلى التقسيم، فأمريكا وضعت شروطها على تسليح الثورة السورية ونوع الأسلحة ودورها وقدرتها على إسقاط النظام، وعندما رجحت كفة الثورة السورية، وأوشكت على اسقاط نظام الاسد، اشترطت أمريكا أن يتم الإسقاط عبر مؤتمر دولي في جنيف، بحجة عدم خروج الأحداث عن السيطرة، ولكنها استخدمت مؤتمر جنيف لصناعة مستقبل سوريا التي تريدها، وليس التي يريدها الشعب السوري، ولا سوريا التي تريدها الدول العربية الداعمة للثورة، ولا سوريا التي تريدها تركيا مؤمنة لحدودها وصديقة لها، وإنما إيجاد سوريا المنقطعة عن محيطها العربي، والمهددة للدولة التركية، لتحجيم طموحات الدول العربية الخليجية، والدولة التركية، في بناء ذاتها إلا بالشروط الأمريكية والاسرائيلية.

لقد قدمت امريكا كافة المعدات العسكرية الثقيلة والمتطورة لقوات حماية الشعب الكردية، ومكنتها من عمليات تطهير عرقي ضد السكان الأصليين من العرب والتركمان، بل السيطرة على مصادر المياه في شمال سوريا، لأنها تريد أن تمكن هذه الميليشيات من تحقيق المشروع الأمريكي بتقسيم سوريا، ولو كان ذلك على حساب الشعب السوري الذي منعت عنه التسليح النوعي، ولو كان ذلك على حساب الأمن القومي العربي والتركي معاً، فقد تمكن تنظيم «ب ي د/ بي كا كا»، من السيطرة على ثلاثة أكبر سدود ونحو 23 في المئة من الأراضي السورية، من خلال الدعم العسكري المقدم له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت مساحة المناطق المحتلة من قبل مسلحي التنظيم ما يقرب من 39 ألفا و500 كيلومتر مربع، في سوريا التي تبلغ مساحتها حوالي 185 ألف كيلو متر مربع.

وسيطر التنظيم من خلال الدعم الأمريكي على ثلاثة أكبر سدود في البلاد، وهي سد الفرات وسد البعث (غرب الرقة)، وسد تشرين (شرق حلب)، تلك السدود توفر نحو 70 في المئة من احتياجات البلاد من الكهرباء ومياه الري، واستنادًا إلى بيانات البنك الدولي ووزارة الري التابعة للنظام السوري، فإن تنظيم «ب ي د/ بي كا كا» لم يستخدم دعم الولايات المتحدة للاستيلاء على المناطق التي تضم السدود وحسب، بل على المناطق الحساسة من ناحية الإمداد الزراعي، ويتم ري الأراضي الزراعية الواسعة الممتدة من شرق حلب (شمالي سوريا) إلى الشرق، حيث الحدود العراقية بالمياه المخزنة في السدود الثلاثة سابقة الذكر، وتبلغ مساحة تلك الأراضي الزراعية التي تقع في منطقة الجزيرة السورية، نحو 30 ألف كيلومتر مربع، يسيطر التنظيم على 80 في المئة من مساحتها.

وقد ذكرت بعض المصادر الاعلامية إن الاستخبارات الأمريكية تنتهج سياسات قذرة لإثارة النزاعات والاشتباكات، بين مجموعات الجيش السوري الحر، في المناطق التي حررتها عملية «درع الفرات» شمال سوريا، بهدف إفساد جهود القوات المسلحة التركية هناك، واعتبرت المصادر أن الهدف من تلك السياسات هو إفساد التعاون القائم بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، وبالتالي فتح الطريق أمام ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي) للسيطرة على المنطقة، وبحسب المصادر نفسها أن البنتاغون وبالتعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية يقوم بالتحريض على استمرار تلك الاشتباكات في الشمال، لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وإفساد كلّ جهود القوات المسلحة التركية التي فقدت أكثر من 71 شهيدًا من أجل تحريرها، كما يهدف إلى إثارة إزعاج القوّات التركية لتضطر للانسحاب، وتستولي ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي على المنطقة من بعدها».

وفي الوقت نفسه قال تقرير لوكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» صدر في يونيو الجاري: «إن تنظيم «بي كا كا» شنّ سلسلة هجمات ضد هيئات ومراكز ثقافية وأملاك تركية، في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي، وتناول تقرير «حالة الإرهاب في أوروبا 2017»، الحوادث الإرهابية التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي خلال 2016. وذكر التقرير أن خمس هجمات بقنابل يدوية، استهدفت مباني تابعة للحكومة والجمعيات التركية في فرنسا، كما سُجلت عدة هجمات ضد أهداف مشابهة في بلجيكا، بينها إشعال حرائق وهجمات بمواد متفجرة. كما شهدت ألمانيا عدة حوادث، وقع معظمها خلال مظاهرات معارضة ومؤيدة لـ»بي كا كا»، حيث تم تخريب ممتلكات تركية باستخدام مواد حارقة، وتسببت إحدى الهجمات بخسائر قيمتها مليونا يورو على الأقل، بينما لا يزال التنظيم يواصل نشاطاته في اوروبا من خلال جمع التبرعات والدعاية واجتذاب أعضاء للمنظمة، في كل من بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ورومانيا، وسويسرا، وقدر التقرير ما جمعه التنظيم في فرنسا وحدها، عام 2016، بحوالي 5.3 مليون يورو.

وقد افتعلت أمريكا أزمة سياسية ودبلوماسية مع تركيا بإصدارها لقرار قضائي بتوقيف عدد من أفراد حماية الرئيس رجب طيب أردوغان على خلفية أحداث وقعت أثناء زيارة الرئيس التركي لأمريكا مؤخرا، فقامت الخارجية التركية باستدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة، جون باس، احتجاجا على القرار القضائي الصادر في الولايات المتحدة، بتوقيفهم، وقالت الخارجية في بيان لها يوم 15 يونيو الجاري: «إن قرار السلطات الأمريكية خاطئ ومنحاز، ويفتقد للسند القانوني»، وأوضحت: «أن المناوشات التي وقعت أمام السفارة التركية في واشنطن، خلال الزيارة الأخيرة لأردوغان للولايات المتحدة، ناجمة عن عدم اتخاذ السلطات الأمنية المحلية التدابير اللازمة والمعتادة، لدى حدوث زيارات رفيعة بهذا المستوى»، وأشارت الخارجية إلى إبلاغ السفير بأنه لا يمكن تحميل المواطنين الأتراك مسؤولية ما حدث أمام السفارة، في ظل التقصير الأمني من الجانب الأمريكي، لأن السلطات الأمريكية تغاضت عن اقتراب محتجين تابعين لحزب العمال الكردستاني من السفارة التركية، وهم يحملون رايات ورموز منظمة إرهابية، وعدم القيام بأي إجراءات بحق رجال الأمن الأمريكيين، الذين اعتدوا على أفراد حماية وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمام السفارة في تلك الزيارة، فأنصار «بي كا كا» هاجموا المواطنين الأتراك، فيما لم تتخذ الشرطة الأمريكية إجراءات كافية لمنع وقوع مصادمات بين الطرفين، ثم تابعت الإدارة الأمريكية افتعال مشكلة مع الحكومة التركية بإصدارها قرارا بتوقيف 12 من أفراد حماية الرئيس أردوغان، وهذا يدخل في الإجراءات التي تفتعلها أمريكا للاساءة إلى العلاقة مع تركيا، واستثماره بفرض التقسيم في سوريا مع الأحزاب الارهابية، وفق الخطة الأمريكية، ما يفرض على الدول العربية والخليجية وتركيا، بل والدول غير المعنية بالخضوع للمشاريع الأمريكية بوقف مشاكلها البينية، والعمل معا لحل مشاكلها بنفسها ودون وساطات خارجية، فالوساطات الخارجية وبالأخص الأمريكية منها، لا تخرج عن دائرة الاستثمار في هذه المشاكل لتحقيق مصالح أمريكا منها، وليس حل المشاكل إطلاقا، سواء كانت المشاكل سورية او خليجية او روسية أو أوروبية أو تركية.

١٩ يونيو ٢٠١٧

١٩ يونيو ٢٠١٧

المشهد بات واضحاً: كل المتحاربين في سوريا والعراق اضحوا متواجدين على طول الحدود بين البلدين، وفي مناطق أخرى متفرقة، فماذا يمكن أن يحدث في الأيام والاسابيع والأشهر المقبلة؟

الولايات المتحدة متواجدة هناك براً وجواً. في البرّ لها قاعدة عسكرية قرب بلدة التنف السورية الواقعة على مسافة 18 كيلومتراً من الحدود الأردنية، وقد نقلت أخيراً إلى داخل سوريا منظومتين لراجمات الصواريخ من طراز «هيمارس» من مستودع أسلحتها الثقيلة في الأردن. في الجوّ لها طائراتها وصواريخها العاملة تحت مظلة «التحالف الدولي» والمنطلقة من حاملات طائراتها في البحر المتوسط ومن قاعدتها الجوية «انجرليك» في تركيا.

إلى ذلك، لامريكا قوات من مشاة البحرية داعمة لقوات «قسد» الكردية الناشطة في محافظة الرقة السورية، كما لها قوات برية في محافظة نينوى (الموصل) العراقية تضمّ ضباطاً بصفة «مستشارين» لمساندة الجيش العراقي.

روسيا متواجدة في سوريا براً وجواً وبحراً ايضاً. في البر لها قاعدتان في حميميم وطرطوس تضمان قوات برية وطائرات حربية، كما لها كتائب عسكرية برية تدعم الجيش السوري في أنحاء متفرقة من البلاد. وفي البحر لها سفن حربية حاملة للطائرات المروحية وقاذفات الصواريخ، بالإضافة إلى قواعدها في البر الروسي القادرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى تقع سوريا في نطاقها العملاني.

تركيا متواجدة في مواقع عدّة شمالي سوريا، ولاسيما في جرابلس والباب وقرب منبج وعلى الحدود مع محافظة ادلب السورية، وهي لا تتوانى عن استخدام طائراتها الحربية المنطلقة من قواعدها الجوية في الداخل التركي.

إيران متواجدة عسكرياً في العراق وسوريا، من خلال مجموعات من الضباط المستشارين الذين يساندون جيشيّ البلدين في معظم المواقع، التي تشهد معارك واشتباكات مع تنظيم «داعش». غير أن تطوراً لافتاً حدث قبل ايام، بحسب صحيفة «ازفستيا» الروسية، هو «أن تدفق الأسلحة الايرانية إلى القوات النظامية السورية بات سلساً، بعد وصول القوات النظامية إلى الحدود العراقية، عبر شق ممر لنقل الاسلحة عبر العراق في موقع يبعد 20 كيلومتراً من معبر التنف». كما نسبت وسائل إعلامية موالية للغرب إلى مواقع الكترونية ايرانية نشرَ صورٍ لجنود من «لواء فاطميون» الافغاني، ومعهم قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني، قالت إنهم يحتشدون في منطقةٍ على الحدود العراقية – السورية.

كل المتحاربين، اذن، متواجدون وناشطون مباشرةً بقواتهم، أو مداورةً بتنظيماتٍ تقاتل بالوكالة عنهم، فماذا يمكن أن يحدث في الايام والاسابيع والأشهر المقبلة؟

دونالد ترامب وعد بالإعلان عن استراتيجية لامريكا خلال الاسابيع الستة المقبلة، لكن مؤشراتها ظهرت سريعاً بتحريك جيشه لمنظومة من راجمات الصواريخ «هيرماس» إلى داخل سوريا، يقول ضباطٌ روس أن مداها لا يصل إلى ميادين القتال في الرقة، وبالتالي فهي غير قادرة على دعم قوات «قسد» الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، وبالتالي لا يبقى لها من دور عملاني مفترض إلاّ ضرب القوات السورية الزاحفة لتحرير محافظة دير الزور من سيطرة «داعش» او المتجهة إلى استعادة منطقة التنف.

ضباط أركان روس حذروا الولايات المتحدة من مغبة الانزلاق إلى قصف القوات النظامية السورية العاملة على مدى البادية السورية كلها، من جنوب الرقة شمالاً إلى منطقة التنف جنوباً. التحذير الروسي تزامن، ربما بشكل مقصود، مع كشف صحيفة «ازفستيا» واقعة تدفق الأسلحة الإيرانية عبر ممر على الحدود العراقية – السورية، يبعد 20 كيلومتراً من معبر التنف. كل ذلك في وقت يبدو قاطعاً تصميم الجيشين السوري والعراقي على إحكام سيطرتهما على الحدود بين البلدين من الشمال إلى الجنوب.

هذه التطورات المتسارعة تطرح سؤالاً ملحاحاً: ما جدوى بقاء الامريكيين في منطقة معبر التنف الحدودي، ما دام الجيشان السوري والعراقي آمّنا معبراً سالكاً إلى الشمال منه، يمكّن ايران من نقل أسلحتها إلى الجيش السوري والى التنظيمات المساندة له؟

لا يغيب عن اذهان المراقبين أن ادارة باراك اوباما كانت وعدت «اسرائيل» بدعم التنظيمات الإرهابية المقاتلة في سوريا، بما يؤدي إلى تقسيمها أو، أقلّه، إلى تقاسم السيطرة والنفوذ فيها على نحوٍ يُضعفها، فلا يعود في وسعها كدولة سيدة أن تبقى متحالفة مع ايران، او قادرة على إمرار الاسلحة منها إلى تنظيمات المقاومة اللبنانية (حزب الله) والفلسطينية (حماس) وبالتالي عاجزة عن احتضان قواعد صاروخية ايرانية مُهدِّدة للكيان الصهيوني.

لا غلوّ في القول إن المخطط الامريكي، آنف الذكر، بات غير قابل للتحقيق بعد تقدّم الجيشين السوري والعراقي في عملية السيطرة على حدود البلدين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن إدارة ترامب قد اسقطت المخطط المذكور من حسابها، إذ من الممكن، خلال قيامها بوضع استراتيجية جديدة للشرق الاوسط، أن تعيد إحياء المخطط القديم الرامي إلى تقسيم سوريا، ذلك يتم باعتماد سياسة حكومة نتنياهو التي تدعو إلى وقف محاربة «داعش» والتعاون معه بغية محاربة الجيش السوري وحلفائه للحؤول دون ترسيخ نفوذ ايران في سوريا.

غير أن امراً لافتاً حدث اخيراً هو قيام الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بالدعوة إلى بحث الحالة في الجولان، ضمن «العملية السياسية» الجارية في سوريا، بالتزامن مع «تأهب» القوة الدولية «اندوف» المنتشرة هناك «لزيادة متوقّعَة في علمياتها» في المرحلة المقبلة، واستعدادها لنشر كتيبة مشاة آلية خلال اسابيع قليلة في الجزء الشمالي من منطقة الفصل.

هل تحرّك غوتيريش بإيعاز من واشنطن، ما يشي بتعذّر تنفيذ مخططها آنف الذكر، أم بتشجيعٍ من دول الاتحاد الاوروبي التي لا تشاطر الولايات المتحدة سياستها العدوانية في سوريا والعراق؟

ثمة صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال قبل اتضاح توجهات القوى المتحاربةً المحتشدة على طول الحدود السورية – العراقية.

١٩ يونيو ٢٠١٧

١٩ يونيو ٢٠١٧

لقد جاء في مضامين خطاب الرئيس الأمريكي الجديد (دونالد ترامب) بقمة الرياض يوم الأحد 21 مايو 2017م وبحضور أكثر من 55 رئيس دولة إسلامية وعربية بأن كل مشاكل المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية تتمثل في قضية واحدة وهي الإرهاب، وفي دولة واحدة هي إيران!!.

لقد توقف الرئيس الأمريكي في خطابه عند القادة الدينيين ومسؤوليتهم في مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف، أو كما يطلق عليه بعض السياسيين (التطرف العنيف)، فالجميع يعلم بأن القادة الدينيين أو المعنيين بالشأن الديني عليهم مسؤولية الكشف عن خطورة تلك الأعمال، فتبرير الأعمال الإرهابية والبحث لها عن مسوغات، أو السكوت عنها هي التي دفعت بدول المنطقة إلى هذه المرحلة من الصراع، وقد قال الرئيس الأمريكي في كلمته (إن تبجيل الشر لن يجلب لك أي كرامة، إذا اخترت مسار الإرهاب)، وهذا ما عانت منه بعض الدول حين سمحت للجماعات الإرهابية من إغلاق الشوارع والطرقات، وحرق الأخشاب والإطارات، وتفجير أنبوبة الغاز، وإلقاء القنابل الحارقة وغيرها من الأعمال الإرهابية!.

من المؤسف أن بعض المعنيين بالشأن الديني يلوذون بالصمت وهم يرون الشباب والناشئة يعبثون بأمن واستقرار مجتمعاتهم، ولربما الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية منذ عام 2011م وحتى يومنا هذا لأكبر دليل بأن هناك مخططًا لتغيير هوية أبناء المنطقة، لذا المسؤولية على القادة الدينيين مثل العلماء والخطباء والدعاة والأئمة وغيرهم ممن له علاقة بالخطاب الديني بأن يتصدوا في منابرهم ومحاريبهم لتلك الدعوات التدميرية.

وهناك كذلك القادة السياسيون كما أشار الرئيس الأمريكي (ترامب)، وتقع عليهم مسؤولية تعزيز الأمن والاستقرار في وطنهم، وتحذير الشباب والناشئة من خطورة مرحلة الصراع والصدام بالمجتمع والتي كادت أن تشعل نار الفتنة الطائفية، لذا عليهم (القادة السياسيين) تأكيد أن (الأبطال لا يقتلون الأبرياء، بل يحمونهم) كما أشار الرئيس الأمريكي، وهي رسالة واضحة إلى لتعزيز مجتمعاتهم وحمايتها من السموم والأدواء والأفكار الهدامة.

وعلى المستوى المحلي فإن المسؤولية تحتم على جميع القوى السياسية والدينية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة الجماعات الإرهابية التي تحاول فرض سطوتها على الشارع البحريني من خلال الخروج على القانون والنظام، فإن السكوت عنها والتغاضي عن أفعالها الإجرامية سيفتح المجال لقوى أخرى إرهابية أن تتشكل، لذا أشار الرئيس الأمريكي في كلمته إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة البحرين لتقويض التجنيد والتطرف.

العمل الجماعي في مواجهة الجماعات الإرهابية أصبح اليوم ضرورة حتمية، فعلى كل الفعاليات مراقبة أتباعها وتقديم النصح لها قبل أن يصبحوا أداة طيعة في أيدي الجماعات الإرهابية وأبرزها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحزب الله اللبناني، فهذان التنظيمان هما الأخطر اليوم في الساحة، فتنظيم داعش لا زال عقبة في مسيرة الحكومة العراقية، وحزب الله اللبناني لا زال واقفًا حجر عثرة في طريق الحكومة اللبنانية، بل إن التنظيم والحزب يتدخلان في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي من خلال زرع الخلايا النائمة ودعمها بالقنابل والمتفجرات والأسلحة.

المتابع والمراقب للتنظيم والحزب يرى بأن كليهما له علاقة جينية بالنظام الإيراني الذي يسعى لإشاعة الفوضى في الدول العربية (من لبنان إلى العراق إلى اليمن) كما أشار الرئيس الأمريكي في قمة الرياض، بل وأشار إلى إرهاب النظام الإيراني بالاسم حين قال: (تقوم إيران بتمويل وتسليح وتدريب الإرهابيين والميليشيات والجماعات المتطرفة الأخرى التي تنشر الدمار والفوضى في المنطقة، على مدى عقود، غذت إيران حرائق الصراع الطائفي والإرهاب).

من هنا يجب على الدول المحبة للسلام العمل على قطع رأس الأفعى أولاً، فإيران منذ نشأتها وهي تدعم الإرهاب تحت شعار (تصدير الثورة الإيرانية) فتتدخل في شؤون الدول لتأصيل هذا المنهج التدميري، وقد وصفها الملك سلمان بأنها (رأس حربة الإرهاب العالمي).