خلف جنازة «سايكس - بيكو»

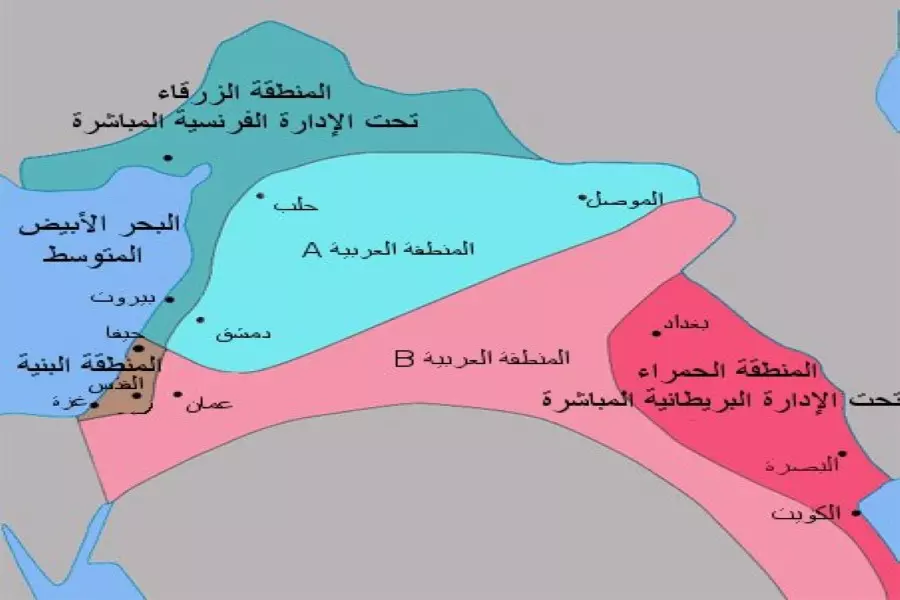

لم تعد خريطة «سايكس – بيكو» بحاجة إلى إعلان رسمي عن وفاتها، فما أقيم سنة 1917 فوق تركة الرجل العثماني المريض، أصبح بعد قرن، المريض الذي يستحيل علاجه، نتيجة إخفاقات قاسية في السياسة والاجتماع والثقافة، أدت إلى فشل موصوف في الاندماج بين جماعاته. وقد ظهرت ملامح هذا الفشل الشامل منذ ولادته، عندما أضاع أبناؤه فرص بناء دول وطنية جامعة لمكوناتها كافة، فظهرت عليه عوارض الشيخوخة المبكرة جراء إصابته بداء العسكر، وهو في عامه المائة يعاني من صراعات وحروب على الأرجح أنها ستؤدي إلى تفكيكه. فاللاعبون الجدد منشغلون حاليا في رسم الخرائط الجديدة لشرق المتوسط وتوابعه، ومصممون كما قال الزعيم الكردي مسعود برزاني على استخدام الدم في رسم خرائطهم. وعملية الرسم قائمة على مبدئي تفكيك ما استحال جمعه طوال قرن، وعلى فصل الأطراف التي يمكن لها الاستمرار دون الحاجة إلى المركز، لذلك تبرز القضية الكردية والتبني الدولي لها كأبرز المؤشرات على قرار التقسيم لخريطة باتت شبه ممزقة. إلا أن الأكراد الذين دفعوا تاريخياً ثمن لعبة الأمم، عندما تخلت فرنسا وبريطانيا عنهم في مؤتمر لوزان 1922، يحاولون الاستفادة من ضعف الحكومة المركزية في كل من بغداد ودمشق لصالح مطالبهم شبه الاستقلالية التي ستصيب مستقبلاً الجغرافيا التركية والإيرانية مهما هددت الأولى وكابرت الثانية، واعتبرت أنها بمنأى عما يحدث من حولها.

في الطريق إلى ما بعد «سايكس – بيكو» تنشغل موسكو بقوة في تحديد حصتها، تستخدم ما أتيح لها من عتاد لحمايتها، وتحشد المبررات والذرائع لكي تثبت أنها الأحق تاريخيا في الوصاية على الجغرافيا السياسية لشرق المتوسط، لذلك تلجأ حاليا للاستعانة بماضيها الإمبراطوري، فأقامت المؤتمرات والتجمعات للتذكير بمطالبها السابقة برعاية الأماكن المسيحية المقدسة، ولم تتردد في الحديث مجدداً عن المسألة الشرقية كوسيلة للتدخل المباشر تحت شعار حماية المسيحيين، وهي القضية التي دغدغت بعض رموز الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الذين سارعوا إلى إضفاء طابع القداسة على الانخراط العسكري الروسي في الحرب السورية، فيما تشهد أروقة موسكو السياسية محاولات جدية لإعادة الاعتبار للدور الذي لعبه وزير خارجية الإمبراطورية الروسية سيرغي سازانوف مع الدبلوماسيين: الفرنسي فرنسوا جورج بيكو، والبريطاني مارك سايكس، في رسم خريطة المنطقة على أنقاض السلطنة العثمانية. فمن أزمة سوريا ترى موسكو فرصتها في وضع يدها من جديد على الموروث العثماني، وهي تعلم أن من يمتلك قرار دمشق، يصبح شريكاً طبيعياً في قرارات الحرب والسلام، من بغداد إلى بيروت مروراً بعمان، وصولاً إلى رام الله وتل أبيب. كما تشكل سوريا أيضاً مدخلها لصياغة توازنات دولية جديدة مع واشنطن، التي تجد فيها من يتقاطع معها في الموقف من خصومها التاريخيين في أوروبا، والأتراك الذين خسروا كثيراً من امتيازاتهم السورية والإقليمية، بعدما فشلوا في طمأنة العرب وتصادموا مع الأوروبيين وتخلت واشنطن عنهم جزئياً، فيما تتمسك موسكو بحليفتها طهران التي تسابق الزمن من أجل خلق واقع ميداني جديد يحول الجغرافيا العربية المستباحة إلى ممرات استراتيجية أمانة لها، من بحر قزوين إلى البحر المتوسط.

فقد اعتاد الجنرال قاسم سليماني التقاط الصور إلى جانب جنوده بعد تحقيق إنجازات ميدانية، وفي آخر صورة التقطت له كان يؤدي صلاة الشكر بعد سيطرة ميليشياته على جانبي الحدود بين العراق وسوريا، فالجنرال سليماني الذي يحمل لواء المسألة الشيعية التي استثمرتها طهران بعد سقوط نظام صدام حسين سنة 2003، واستخدمتها في السيطرة على العراق ولبنان وفي غزو سوريا واليمن، لا يؤمن بالحدود بين هذه الدول، ولا يقيم اعتباراً لسكانها الأصليين، وهو الذي يرى فرصة بلاده متاحة الآن في تعويض ما خسرته جراء واقعة جالديران أمام العثمانيين سنة 1514، تلك الهزيمة التي قضت على طموحات الشاه إسماعيل الصفوي في الوصول إلى بلاد الشام، وفرضت عليه البقاء طويلاً داخل حدود الهضبة الإيرانية. فبعد قرن على «سفر برلك» التركي الذي فشل في الدفاع عن حدود السلطنة، يبرز «سفر سليماني» الإيراني في تنفيذ مشروع التجزئة والتفكيك للمنطقة، كحل للسيطرة عليها وفرض الهيمنة على شعوبها. فبغطاء روسي وغض طرف أميركي وتراجع تركي، وتخلّ عربي تقترب طهران من إنهاء الفصل الأخير من مشروعها التوسعي.

كالمثل القائل: «يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته» يسير الإيرانيون والروس خلف جنازة «سايكس – بيكو»، يمسك الأكراد بالنعش من الجهة التي تناسبهم، وتصنف واشنطن المشيعين وفق سلم مصالحها، تصافح القاتل وتعزي بالمقتول، ويفتح العرب بيوت العزاء على قرن ضاع وربيع تعثر.