٣٠ أكتوبر ٢٠١٤

٣٠ أكتوبر ٢٠١٤

لأن الكرد في العراق وفي سوريا وفي تركيا قد احتلوا واجهة الأحداث في هذه الدول الثلاث وأيضا في المنطقة، بعدما فرضت «داعش» نفسها كعامل رئيسي ليس في هذه المنطقة فقط وإنما في العالم كله، فإن مسألة إقامة دولة قومية كردية إنْ في هذه البلدان الثلاثة، ومعها إيران أيضًا، أو في واحدة منها فقط، قد كثُر الحديث عنها في الأيام الأخيرة، وإن فكرة إنشائها وإقامتها قد أصبحت مطروحة ومتداولة على نطاق واسع في بعض الدول العربية وحتى في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

ولعل ما تجب الإشارة إليه ونحن بصدد الحديث عن هذه المسألة الهامة، التي يجب فتح ملفها والحديث عنها بجدية الآن، هو أن الكرد، هذا الشعب العظيم، قد دفعوا ثمن معادلات ما بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحُرموا من أن تكون لهم دولتهم القومية أو دولهم القُطْرية على غرار كل هذه الدول العربية التي تجاوز عددها عشرين دولة، والتي استند إنشاء بعضها إلى تقسيمات اتفاقية سايكس - بيكو سيئة الصيت والسمعة.

لقد كان أمرا طبيعيا أن يندمج الأكراد مثلهم مثل أشقائهم العرب والأتراك والإيرانيين، وأيضا «الأمازيغ»، في نسيج الدولة الإسلامية الشاملة، إنْ في زمن الخلافة الأموية وإن في زمن الخلافة العباسية وأيضا إنْ في زمن الخلافة الفاطمية ولاحقًا في زمن السلطنة التركية والدولة الصفوية، لكن عندما بدأ عصر القوميات بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وبعد إقامة شعوب هذه المنطقة لدولها الوطنية والقُطْرية فإنه ظلم ما بعده ظلم أن يُحرم هذا الشعب الكردي من حقه في أن تكون له دولته المستقلة التي تشكل حاضنة لثقافته، والتي تعبر عن وجوده الفعلي على خريطة الكرة الأرضية، وتضع حدًّا لتشرده وتشتته وذوبانه حتى في المناطق التي من المفترض أنها أجزاء من وطنه التاريخي.

لقد حُرم العرب من أن تكون لهم دولتهم القومية الواحدة الموحدة بعد انهيار السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، لكنهم وفي كل الأحوال قد تمكنوا من أن تكون لهم لاحقًا دولهم القُطْرية والوطنية في الإطار العربي العام وفي إطار هذه الجامعة العربية، وبخاصة بعد استكمال استقلال بعض أقطارهم التي تأخر استقلالها حتى بدايات ونهايات ستينات القرن الماضي، لكن الأشقاء الكرد والأشقاء الفلسطينيين قد حُرموا مما حصل عليه أشقاؤهم أو انتزعوه انتزاعا، والحقيقة أننا إذا أردنا أن نكون منصفين فإنه علينا أن نعلن وعلى رؤوس الأشهاد أن هذه المرحلة من تاريخ هذه المنطقة يجب أن تكون بالضرورة مرحلة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ومرحلة تقرير المصير للشعب الكردي الذي عانى كثيرًا والذي غُيبت هويته الوطنية والقومية على مدى نحو قرن بأكمله.

لقد كانت المرة الوحيدة التي شعر فيها الكرد بأن لهم دولة، مثل دول العالم كله، عندما - بمساندة الاتحاد السوفياتي في زمن جوزيف ستالين - تم إنشاء ما سمي «جمهورية مهاباد» في عام 1946 التي لم تدُم إلاّ أحد عشر شهرًا، والتي كان رئيسها قاضي محمد الذي أعدم لاحقًا بقرار من الشاه الإيراني رضا بهلوي، وكان وزير دفاعها الملاّ مصطفى بارزاني الذي استطاع الانسحاب بمقاتليه بأعجوبة ليكمل مسيرة شعبه النضالية في العراق، وليحقق بالتالي كل هذا الذي تحقق في كردستان العراقية في عهد نجله مسعود بارزاني الذي كان ولا يزال القائد الطليعي لهذه المسيرة الطويلة التي أخطر ما فيها أنها باتت تواجه كل هذه التحديات الصعبة التي تواجهها الآن.

إن ما تجب الإشارة إليه ونحن بصدد الحديث عن هذه المسألة الهامة أن الزعيم القومي للكرد في كل مناطق وجودهم وانتشارهم مسعود بارزاني لم يفكر فعليًّا في إعلان إقليم شمال العراق دولة مستقلة إلاّ في عهد نوري المالكي، غير الميمون، حيث اضطر، في ضوء ممارسات رئيس الوزراء العراقي الأسبق التي لا تستطيع احتمالها حتى رواسي الجبال، إلى التلويح بإجراء استفتاءٍ عام للشعب الكردي في هذا الإقليم ليقول رأيه بهذا الأمر الذي في نهاية المطاف سيتحقق لا محالة، فالتاريخ يسير إلى الأمام وليس إلى الخلف، وهذه الفرصة التاريخية التي باتت تلوح الآن من المفترض أن يتم استغلالها لأن عدم استغلال فرص التاريخ وفي اللحظة المناسبة قد يحولها إلى كوارث سيطول أمدها، وبخاصة بالنسبة إلى شعب لم يعد يشبهه على وجه الأرض إلاّ الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات لم تقدمها بعض الشعوب التي مرت بهذه التجربة القاسية.

ومرة أخرى: هل لحظة أنْ يكون للشعب الكردي، الموزع بين أربع دول رئيسية، إيران والعراق وسوريا وتركيا، دولته القومية أو دولته الوطنية قد حانت بالفعل؟ ثم هل لعبة الأمم ستُنصف هذا الشعب العظيم هذه المرة وستنصف الشعب الفلسطيني أيضا وستسفر كل هذه المتغيرات التي تشهدها هذه المنطقة عن تحقيق ما لم يتحقق لا بعد الحرب العالمية الأولى ولا بعد الحرب العالمية الثانية ولا بعد كفاح السنوات الطويلة الذي كانت محرقة «حلبجة» في عام 1988 إحدى محطاته الرئيسية المرعبة؟!

إن المعروف أن الولايات المتحدة، التي تقود هذا التحالف العالمي تحت راية مواجهة الإرهاب وتنظيم «داعش»، والتي هي في حقيقة الأمر تسعى لإقامة كتلة كونية لمناهضة إمبراطورية فلاديمير بوتين وقَطْع الطريق على مسيرة الصين التصاعدية، قد عارضت الاستفتاء الآنف الذكر الذي لوح به الزعيم مسعود بارزاني، وإن المعروف أيضا أن إيران لا يمكن أن توافق على قيام دولة كردية لا عندها ولا في شمال العراق ولا في تركيا ولا - بالطبع - في سوريا، وهذا هو موقف الأتراك الذين يرون أن قيام دولة كهذه سيؤدي إلى تمزُّق دولتهم أكثر من ذلك التمزق الذي حلّ بها في الحرب العالمية الأولى!!

إنّ هذا هو واقع الحال، وهو واقع لا يجوز أن يستسلم الأكراد له وأن يضيّعوا هذه اللحظة التاريخية السانحة.. إنها فرصة يجب التقاطها، وهنا فإنه ما يجب أن يقال للعرب كلهم: أليس من الأفضل يا ترى أن تساهم الدول العربية كلها وفي مقدمتها العراق في إنشاء دولة هذا الشعب الشقيق الذي يجب أن يبقى شقيقًا وصديقًا وإلاّ فإن أي دولة كردية ستقوم في المستقبل ستكون بمثابة شوكة في الخاصرة العربية؟!

لقد قال رئيس الاتحاد الديمقراطي الكردي (السوري)، التابع لحزب العمال الكردستاني - التركي بقيادة عبد الله أوجلان، الذي يعتبر مواليًا لنظام بشار الأسد: «إن الأكراد قد تخلوا عن حلم الدولة»... فهل هذا صحيح؟.. ثم باسم مَن يتحدث السيد صالح مسلم محمد؟!

كان عبد الله أوجلان، المعتقل الآن في جزيرة إمرالي القريبة من المدينة التاريخية الجميلة إسطنبول، يسعى وربما لا يزال يسعى لإخضاع كل الأقاليم الكردية، بما فيها إقليم شمال العراق، لتطلعاته وتوجهاته، والمعروف أنه قد حاول ومِن سجنه تحويل هذا الإقليم إلى قاعدة خلفية للحرب التي كان يشنها حزبه، حزب العمال الكردستاني - التركي، على تركيا. لكن مسعود بارزاني المعروف بواقعيته واعتداله ودقة حساباته قد تصدى لهذه المحاولة وبالقوة في بعض الأحيان لأنه كان قد بدأ هذه النهضة الهائلة في أربيل وفي السليمانية وفي دهوك وفي باقي المدن والمناطق الكردستانية – العراقية، ولا يجوز قطع الطريق عليها وتدميرها، ولأنه لم يكن مستعدًّا وهو لا يزال غير مستعدّ لمواجهة عسكرية مع دولة رئيسية هي تركيا هو في أمسّ الحاجة إليها، وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة والحاسمة، ولأنه أيضا دأب على اتباع سياسة تدرُّجية ومراحلية ولا يمكن أنْ يقبل بحرقها بالاستجابة لنزوات ومغامرات انتحارية، لا هذا الوقت هو وقتها ولا هذا الزمان هو زمانها.

٣٠ أكتوبر ٢٠١٤

٣٠ أكتوبر ٢٠١٤

نعم فشل النظام ...........

.لكن الثورة لم تفشل ...لأنها غدت قدرا لسوريا ...!!!

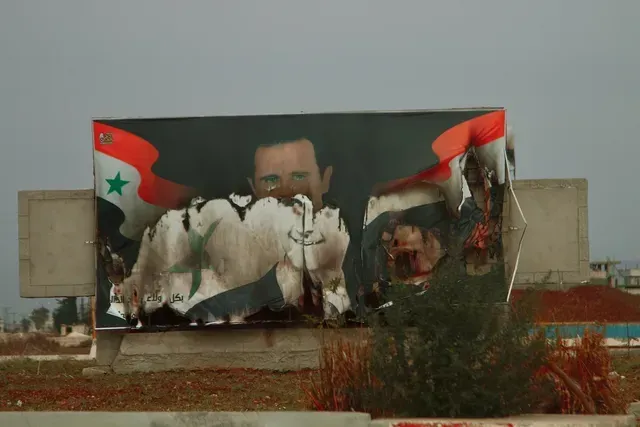

مما لا شك فيه أن ثمة شعورا متشائما محبطا سائدا ومنتشرا في أوساط الشعب السوري، أنه دفع أثمانا باهظة لا سقاط النظام ، لكنه لم يسقط !! حيث لا يزال يسيطر على الكثير من المناطق السوررية ، ولا يزال يملك الجو بصمت دولي خارجي لم يكن متوقعا ، بل وقتل للشعب وتدمير لسوريا بلا حدود، حيث لا يزال مطلب الشعب السوري بإقامة منطقة آمنة، وحظر الطيران الأسدي الذي يستهدف شعبا أعزل، ويدمر سكنا مدنيا وقرى وأحياء ...

لا يزال هذا المطلب مرفوضا من كل من سمي بدول أصدقاء سوريا ، إلا تركيا ، حتى بدون تأييد عربي من دول يفترض أنها صديقة للثورة للسورية، بل إن مصلحتها الاستراتيجية مع الثورة لا تقل عن مصلحاتنا كشعب سوري ..حيث الثورة تخوض المعركة الاستراتيجية بالنيابة عن العرب جميعا في مواجهة التوسع الإيراني الكاسح اقليميا ، فضعضعة النظام الأسدي ، هي ضعضعة للمشروع الطائفي الإيراني حتى قبل سقوط النظام الأسدي ... والذي يعني سقوطه سقوط الفاشية الإيرانية الطائفية وعملائها في المنطقة ، وأولهم حزب اللات ....

لهذا فإن الثورة إذا كانت فشلت حتى الآن في اسقاط العصابات الأسدية، من خلال التواطؤ الغربي ( الأمريكي –الإسرائيلي) في المصادقة على الاختراع الأسدي للعدو المناسب له ولكل الأنظمة الشمولية والديكتاتورية الفاجرة، وهي صناعة قوى إرهاب بوصفها أكثر خطورة من ارهاب الأنظمة الطغيانية ، وبوصف الأصوليات الإسلامية الجهادية تفترض الأولوية التي يجب أن يتوحد العالم في الحرب ضدها...

لكن الثورة إذا كانت فشلت بإسقاط النظام راهنا، لكنها حسمت وبشكل نهائي ممكنات استمرار السلطة الأسدية ، أو ما على غرارها من بنى شمولية ( أصولية إسلامية أو يسارية أو أصولية قومية عربية أو كردية ... من المستقبل السوري !!!

هذه الأصوليات الشمولية، هي التي حلت محل الثورة، المد نية السلمية الديموقراطية الشبابية ذات أفق العولمة الثقافية المؤسسة لثقافة حقوق الانسان، وما يستتبعها من قيم الاعتراف بالآخر والتعدد والتغاير والتسامح ما بعد الايديولجية التي سحقتها شمولية الطغيان الأسدي والعسكري من جهة ، وشمولية القوى السياسية الموازية للأسدية المعارضة يسارا قومويا أو يمينا أصوليا ...التي ركبت الثورة ففتكت بروحها الديموقراطية بعد أن فتكت بحاملها من الجيل الشبابي الوطني المدني ...

وعلى هذا فالثورة (الشبابية المدنية ) لم تسقط النظام الأسدي راهنيا ) لكنها أسقطته تاريخيا وثقافيا وحضاريا وأخلاقيا، حيث أصبح من المستحيل أن تحكم سوريا الأسدية أو من هو على مثالاتها مستقبلا ...

وستبقى تتطاحن هذه الأصوليات الطاغوتية التسلطية الهمجية، مع القوى التي على شاكلتها الشمولية التسلطية الطغيانية الظلامية من (الأصوليات السلفية الدينية أو اليسارية والقومية )....

وسيطفو على السطح قوى أصولية غريزية همجية أجنبية غريبة عن الروح السورية الحضارية (إسلاموية كداعش أو قوموية كالبي كيكي )، حيث ستبقى تتقاتل إلى حد (هلاك الطرفين)، دون أن يكون هناك منتصر لأنها أصبحت كلها من قوى فوات الماضي البائد فكريا وسياسيا وثقافيا...

عندها ستستعيد القوى الشبابية المبادرة للانتصار الحاسم للثورة، حيث لن تنهزم الأسدية فحسب في صيغة نظامها العصاباتي المافيوي القائم، بل كل القوى الشمولية الفاشية والمرتزقة والمتعيشة على الدماء الثورة (سلطة ومعارضة على شاكلتها ومثالاتها ) لكي تنبعث الثورة على أنقاض رماد أصوليات الفاشيات (سلطة ومعارضة )، وتنتصر الثورة (الموؤودة على أيدي الأوصياء) المزورين المكلفين خارجيا بالتمثيل عليها وخداع قواها الشبابية...

وذلك بعد سنوات من قتل الطرفين لروحها الشبابي الصاعد ابدا نحو الحرية والكرامة ... فالثورة اليوم تتعثر ...لكنها لن تنهزم ما دامت قد انطلقت ...حيث قلبت صفحة الطغيان الأسدي الطائفي (فكرا وسياسة وثقافة ) إن لم يكن اليوم فغدا وإلى الأبد ......

٣٠ أكتوبر ٢٠١٤

٣٠ أكتوبر ٢٠١٤

ما تتعرّض له منطقة الشرق الأوسط والخليج هو نتيجة «سياسات خاطئة»... هكذا، ببساطة، أو بالأحرى بفجاجة. والأسوأ أن هذه السياسات تقود إلى حروب لا تعالج الأخطاء بل تضاعفها وتعقّدها، وبالتالي فإن نهايات الحروب ستفضي إلى نتائج مكرّسة للأخطاء، بدليل أن محاربة تنظيم «داعش» باتت المدخل الدولي - الإقليمي إلى حل الصراعات بإعادة رسم خرائط الدول. إن لم يكن ذلك قمة الاختلال فهو بالتأكيد ذروة السخرية من التاريخ.

تلك الذريعة - السياسات الخاطئة - جرى تراشقها بين خبراء حملوا بشكل رسمي أو شبه رسمي وجهات نظر الولايات المتحدة وروسيا، وتردّدت بصيغ شتّى في نقاشات «ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي» الذي نظمّه «مركز الإمارات للسياسات» (19 و20 تشرين الأول/ أكتوبر)، وشكّل عرضاً نقدياً لمجمل استراتيجيات القوى الدولية الكبرى وأثرها في بلورة نظام إقليمي «جديد».

ثمة خلاصات تبقى في الأذهان: فالخطوة التي اعتبرت عظيمة وضرورية في حينها، ولا تزال الأهم في «إرث» باراك أوباما، هي نفسها «الخطأ» الذي أدى إلى فرقعة الكيان العراقي. ذاك أن الانسحاب الأميركي بنهاية 2011 كان لا بدّ منه لأنه كان مطلوباً بإلحاح في الولايات المتحدة، لأسباب كثيرة أهمها الأزمة الاقتصادية، لكنه تمّ بشروط نوري المالكي وإيران اللذين لم يتأخّرا في كشف مغزاها فور مغادرة الجندي الأميركي الأخير. إذ كان الأهمّ من الانسحاب أن يعرف الأميركيون ماذا يخلّفون وراءهم ويعترفوا به ويتأكّدوا من أن انسحابهم يتزامن مع حلّ أبرز الإشكالات التي ترتّبت عن الغزو والاحتلال. لم يفعلوا، على رغم أنهم نبّهوا مراراً إلى حتمية إجراء «مصالحة وطنية». ولعلهم لا يلامون على ما ارتكبه المالكي وإيران في ما بعد، إلا أن الوضع الحالي يبدو في كثير من ملامحه نتيجة لتقصيرهم ويشكّل «محاكمة» غير معلنة لـ «الخطأ» الذي اضطرّهم لـ «عودة» لم يرد أوباما الذهاب إليها. وأصبح مفهوماً أن «رفض القوات الأجنبية» على أرض العراق، كما تردّده طهران وبغداد اليوم، كأنه مقتبس من خطاب ما قبل الانسحاب، بل إنه يستبطن استياء إيران من عدم الطلب إليها لسدّ العجز الفادح في بنية الجيش العراقي.

بعدما أقرّ أوباما شخصياً بـ «سوء تقدير» لخطورة تنظيم «داعش»، لم تعد هناك أي حواجز أمام انكشاف «مسلسل الأخطاء» في النمط الذي اختارته إدارته لإدارة الأزمة السورية، في تعاملها مع النظام والمعارضة على السواء، وفي ركونها للألاعيب الروسية والإيرانية والإسرائيلية. لم يكن التلكؤ في تسليح «الجيش السوري الحر» هو المشكلة الوحيدة، بل تبيّن الآن أن كل أشكال التردّد التي أبدتها واشنطن استُغلِّت من جانب موسكو وقُرِأت على نحو إيجابي في دمشق وطهران، فضلاً عن أنها منعت قيام «تحالف دولي» حقيقي وفاعل لمواجهة بشار الأسد، فلو وُجد هذا التحالف حقاً لكان انعكس على «تماسك» النظام وأطلق ديناميّات فعلية لإيجاد «بدائل» من داخله. وعلى رغم أن القتال الذي خاضته المعارضة السورية ضد «داعش» وأحياناً ضد «جبهة النصرة» سلّط الضوء على استغلال الأسد لمسألة «الإرهاب»، استدراجاً واجتذاباً وتنسيقاً، وهو ما كان واضحاً للعيان، وبالأخص للأميركيين، إلا أنهم لم يعترفوا بالواقع إلا بعد اجتياح «داعش» المحافظات السنّية في العراق وتلقّيهم طلباً للمساعدة من المالكي، وهنا ظنّ الإيرانيون أن أميركا، إذا لبّت الطلب، ستضطر للتكيّف مع اللعبة الوحيدة الدائرة في المنطقة، لعبتهم، ما يرأب الصدع الذي أصاب «هلال» نفوذهم.

من الخلاصات أيضاً أن «السياسات الخاطئة» المؤذية للمنطقة وشعوبها لا تقتصر على الجانب الأميركي، ففي الحال السورية تحديداً لم تستطع روسيا وإيران (والصين) برهنة أن مساندتهما العمياء لنظام الأسد كانت سياسة جيدة لسورية، ولا للمنطقة، والأهم أنهما لم تثبتا ادعاءهما السعي إلى تقديم «بديل» أفضل من السياسات الأميركية. فهذه مدمّرة وتلك تنافسها في التدمير. وبالتالي فالقطبان الدوليان شكّلا معاً عنصراً محفّزاً على التطرف وصانعاً للإرهاب. وفيما هما يتراشقان تهماً بعدم الجدية في محاربة الإرهاب فإنهما يبحثان معاً عن استفادة مديدة من الإرهاب. فأقصى ما تطمح إليه أميركا هو «احتواء داعش» وليس «إنهاءه»، وليس في ذلك ما يعارض رغبات إيران المتموضعة لجني المكاسب من ضرب إرهاب مصنّف «سنّياً» في حين أن الإرهاب والتطرّف اللذين ترعاهما لم ينتجا سوى «مناضلين شيعة» في المصطلحات الغربية. أما روسيا فتتطلّع إلى «الحرب على داعش» كتغطية مثالية لإشغال المجتمع الدولي عن مغامرتها المستمرّة في أوكرانيا، من دون أن يمنعها ذلك من اجترار «ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن» الذي أقفلته، أو «ضرورة العمل (ضد الإرهاب) مع الحكومات الشرعية» تحديداً في سورية.

يبقى على رأس قمة الأخطاء رسوخ العجز الأميركي عن تحريك الوضع الفلسطيني - الإسرائيلي نحو سلام، قد يكون عجزاً أو «رغبة» أو حتى سياسة واعية ومبرمجة. فالمفاوضات السابقة استطاعت، على رغم إخفاقاتها، أن ترسم صورة لـ «سلام» ممكن، إلا أن ملامحها لا تنفكّ تبهت وتتناقص. وعندما قال جون كيري أخيراً أن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين «ضروري للانتصار على الإرهاب» كانت عبارته تاريخية بإخراجها مكنونات لا يُباح بها عادة في شرح السياسة الأميركية، غير أن تاريخيتها لا تعني فاعليتها، خصوصاً بعدما مسّت عصباً حسّاساً عند الإسرائيليين فاستشرسوا في الإجهاز عليها. لذلك تبقى الأخطاء والتلفيقات لا الحقائق هي المحرّكة لسياسات واشنطن، وينطبق ذلك على مقارباتها لمختلف القضايا، من رهن سياستها تجاه مصر بموقف انتهازي لمصلحة جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى موقف مشابه في التعامل مع أزمة ليبيا، إلى أداء مشتبه به حيال أزمة البحرين، إلى سكوت مريب عما يجري في اليمن على رغم أن أميركا راعية أساسية للمرحلة الانتقالية. وما لا يقوله مسؤولو الإدارة الأميركية يمكن أن يفصح عنه مسؤولون سابقون صاروا خبراء في مراكز أبحاث: كأن يقرروا مثلاً أن الانقسامات العربية هي التي جعلت من إيران «قطباً إقليمياً»، أو ينطلقون - هكذا! - من فرضية أنهم أمام خواء وغياب عربيين ليسألوا: مع مَن يمكن أميركا أن تدير استراتيجيتها، ومع مَن تريدونها أن تعمل؟ والسؤال يضمر الجواب: ليس هناك سوى إيران... ذاك أنهم محوا مآخذهم طوال خمسة وثلاثين عاماً على إيران وبرمجوا ذاكرتهم على عنصر واحد فقط: البرنامج النووي، وعلى مصلحة واحدة: أمن إسرائيل.

تلك ليست أخطاء فحسب. إنها بالتأكيد اختلالات في النظام العالمي المبحر في تحوّلات صراعية غير واضحة المعالم، فتأخذه الأمواج حيناً إلى استقطابات جديدة (اتجاه أميركا نحو الشرق الأقصى) وتردّه حيناً آخر إلى رواسب «الحرب الباردة» (قضية أوكرانيا). لكن أخطاء سياساته المتحوّلة وإفرازاتها صبّت في منطقة عربية دخلت هي الأخرى في مرحلة تحوّل كشفت ضعف «الدول» بمؤسساتها الركيكة وتعويلها المزمن على العنف أداة للحكم، كما كشفت هشاشة المجتمعات التي استعادت سريعاً انقساماتها الطائفية والمذهبية، وتصاعد فيها دور «الفاعلين غير الدول» في نسخة «داعش» التي تبدو الأكثر قوةً وتبلوراً. وفي ذروة هذا الاختلال تمسّ الحاجة إلى حلول سياسية وتسويات تاريخية، لكن ثمة عاملَين سلبيَين يحولان دونها: دول عظمى بسياسات وضيعة، وأنظمة وتنظيمات إرهابية. ولعل المشترك الوحيد بين هذه وتلك أنها ضد الشعوب، فهي تتفق ضمناً بالأهداف على رغم التباين الظاهر في طبيعتها.

من الواضح أن التحوّلات العربية وقعت في أفخاخ الصراع الدولي واستخدامه للإرهاب أداة عقاب وابتزاز لمجمل المنطقة. قبل نحو مئة عام التقى نهج إنهاء الاستعمار مع توق الشعوب إلى الاستقلال وتجسيد الوطنيات فرُسمت الخرائط بهاجس إنشاء دول يمكن أن تكون لجميع مواطنيها. أما اليوم فستتولى تلك السياسات الخاطئة ترسيماً جديداً لكن هذه المرّة بتعاقد بين القوى الدولية والإقليمية على تنصيب الميليشيات الطائفية وإرضاء نوازع الإرهاب والانفصال على أساس أن «داعش» هو من نسف الخريطة السابقة.

٣٠ أكتوبر ٢٠١٤

٣٠ أكتوبر ٢٠١٤

ما يجعل من «داعش» طفرة مفاجئة ليس ظهورها الشبحي ووحشيتها الخارقة فقط، وإنما كذلك هيمنة أنماط تفكير «موضوعية» في مجال االثقافي والسياسي، قد تحسن شرح ما هو واقع، لكنها لا تملك أدوات ولغة لاستيعاب ظهور فاعلين وذاتيات جديدة. الأمر يتعلق بضيق أفق تفكيرنا، وليس فقط بغرابة هذا الكائن الجديد.

تقول المقاربة المهيمنة في تفكيرنا إن «داعش» وليدة شروط «موضوعية»، اجتماعية واقتصادية وسياسية وديمغرافية…، ونتكلم على تزايد سكاني وعلى استبداد سياسي وإفقار اقتصادي، وانسداد تاريخي. ويجري لفت النظر إلى أن ظواهر مقاربة لـ»داعش» تنتشر في بيئات محطمة. هذا مؤكد. لكن «الشروط الموضوعية» لا تنتج من تلقائها ذاتيات سياسية. هنا قفزة لا تستطيع القيام بها أية «معرفة علمية» و»موضوعية»، وإن كانت مؤهلة جيدا لإلقاء أضواء على الإطار العام للظاهرة وصعودها. الواقع أن هذه المقاربة تعطي الانطباع بأنه إذا توفرت الشروط الموضوعية تتولد الظاهرة تلقائيا، وسيتولد معها فاعلوها. هذا ليس غير مقنع فقط، وإنما هو سحري أيضا.

في القطب الآخر للتفكير هناك نظرية مشهورة جدا وشائعة جدا، نظرية المؤامرة. هنا «داعش» مصنوعة مخبريا في إيران، أو على يدي النظام الأسدي، أو أنها صناعة أمريكية. قد تكون مواد التصنيع محلية، لكن «البرنامج» و»الروح» بثها الصانع القدير في صنيعته. لا شيء يفاجئ نظرية المؤامرة، فهي تعرف تفسير كل شيء.

ولعل هذه النظرية، وهي تحول الفاعلين إلى خالقين من عدم، ردٌ على النظريات الاجتماعية «الموضوعية» التي تنكر وجود الفاعلين أو تردهم إلى حاملين سلبيين لبنيات سابقة عليهم. وقد تكون ظهرت كنتاج جانبي للعلمنة، وصعود الموضوعية والعلموية، وظهور العلوم الاجتماعية.

لكن تطورت في الإنسانيات في بضعة العقود الأخيرة مناهج ومقاربات تعنى بدور الفاعلين، بعد أن كانت هيمنت المقاربة البنيوية والوظيفية الطاردة للفاعل، والماركسية شبه الطاردة له. الظواهر الاجتماعية والسياسية، مثل ظهور داعش في مثالنا، نتاج لبشر في شروط محددة، لكنهم مشكّلون أيضا للظروف ومبادرون، ويعملون على توجيه الأوضاع المتاحة في كل وقت بما بناسبهم. ولديهم في كل وضع تقريبا هوامش مناورة وحرية، وقلما يكونون مضطرين كليا لفعل ما ما فعلوا تحديدا وحصرا.

يمتنع ونحن نفكر في ظهور وصعود «داعش» مثلا أن نتغافل عن شبكات سلفية قوية، إقليمية ومحلية، ومعولمة، تجمع بين عقيدة متشددة، وبين أقنية اتصال وتنظيم لا تكاد الدولة، أية دولة، تنجح في مراقبتها، الانترنت وغرف المحادثة، وبالتأكيد مواقع وصفحات تواصل وتنسيق مغلقة، ثم المال الوفير من شبكات خليجية تجمع بين تحجر الفكر وبين النموذج الفكري والسياسي المجرد جدا حتى في مجتمعاتها هي، ومن باب أولى في مجتمع أكثر تعقيدا كالمجتمع السوري. السلفية عقيدة طاعة في تلك البلدان (ربما تختلط الطاعة هناك بالتقية وبالحساب العقلاني لموازين القوى)، لكنها هنا عقيدة تمرد مطلق، وإن يكن منتجا لطاعته المطلقة حين يسيطر. مثال السلفيين مبرأ كليا من أي بعد تحرري أو إنساني، إن من حيث أصوله التاريخية (تعرض أبرز ملهميه لتجارب قاسية، جعلتهم شخصيات قاسية متشددة)، أو من حيث البيئات الاجتماعية المصدرة له. وهو منفصل عن أي إطار ثقافي حي، ما يجعله عقيدة عابرة للثقافات والمجتمعات، وعولمية بيسر، على ما يفيد أوليفيه روا في «الجهل المقدس».

عن هذا المزيج من العقيدة والمال والاتصال- التنظيم، وظروف سياسية معلومة («حلف مقدس» من الأميركيين والسعوديين والمصريين والباكستانيين… حارب السوفييت في أفغانستان، واستورد مقاتلين من بلدان عربية، جرى تصديرهم بعد ذلك تحت اسم «الأفغان العرب») كانت تولدت قوة تخمير عالمية، «القاعدة». وعبر تاريخ قصير، لكنه مليء بوقائع مشهدية لا تسقط من الذاكرة، صارت «القاعدة» لقطاع من الشباب في مجتمعات المسلمين الحالية مثالا بطوليا شديد الإغراء، وفرصة لحياة كبيرة، ملحمية، وهذا في مجتمعات بأكملها تعيش أجيالها حياة صغيرة، ينخرها الفساد والتخاذل والتفاهة والذل. هذا البعد الرمزي الأسطوري مهم فيما نرى في ولادة الحركات الإيديولوجية والسياسية الكبيرة عموما. وهو بالغ الأهمية في بلدان تعاني من فراغ شديد في المشروع والمشروعية، والفكرة الجاذبة، ولا يجد أكثر سكانها معنى لحياتهم.

وفي سوريا، سهّل من صعود هذا الفاعل أن هناك خطوط تفاعل وعمل كانت مفتوحة بين أجهزة النظام وبين مجموعات جهادية، محلية وعربية، كان يتدبر أمر إرسالها إلى العراق مرة، وإلى لبنان مرة، ويعتقل مجموعاتها مرة، ويطلق سراحها مرة (مما هو ليس من عادة النظام السوري حتى بخصوص سجناء رأي سلميين). النظام يلعب بهم ومعهم، لكنهم هم أيضا يلعبون. هو يمكر، هم يعرفون ذلك، وهم يمكرون أيضا، والله خير الماكرين.

وفي هذه الأثناء بني في المختبر العراقي الجسر الذي سيقود من «القاعدة» إلى «داعش»: «دولة العراق الإسلامية»، وقد ولدت في الظلام من تلاقح قاعدة أبو مصعب الزرقاوي والبعثية العراقية المهزومة.

ولعل هناك عاملا مساعدا بصورة خاصة على حدوث الطفرة الغولية، يتمثل في درجة متقدمة من تشوش المدارك وحيرة النفوس، ومن الشعور بالضآلة وهوان الشأن، في بيئات الطفرة. في سوريا درجة متقدمة من الضياع والغربة في البيئات المسلمة السنية، المنحدرة من أحياء وبلدات وأرياف متدهورة، وتشهدا تكاثرا سكانيا كبيرا. وهي تعاني أكثر من غيرها في البلد من الشعور بالدونية ومن فقدان المراجع الموثوقة، ولديها، تاليا، الطلب الأقوى على اليقين والثقة بالنفس، ولا تجد عرضا مواتيا لهما في غير صيغ الدين المتشددة. الديانة السلفية المبسطة، وبتصرفها عقيدة الولاء والبراء المانوية التي تشبع الطلب على الهوية والتمايز، وكذلك مفهوم العزة الإسلامي ذي المنشأ الحربي والامبراطوري، توفر لجمهور معزول ومحتقر فرصة للثقة بالنفس، ولتهدئة ما في أغوار النفس من انفعالات ورغبات وأشواق.

في المحصلة، لدينا «داعش» وما يشبهها لأن هناك من ناضل من أجلها، وإن في شروط مواتية. «داعش» في المحصلة مزيج من التنظيم السلفي الجهادي، العنيف والسري، ومن البعثية العراقية المهزومة، ومن السنية السورية المشتتة الكيان والوجهة. هذا الغول وليد العنف والكراهية والظلام والخوف والمهانة.

هذه الخطوط العريضة أقل من أن تجيب على السؤال عن كيف ظهرت «داعش». لكن لعلها تكفي للقول إن «داعش» طفرة، وإننا نحتاج إلى طفرة في التفكير لنستوعب تخلّق هذا الوحش.

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

لقد عبر الشعب السوري الثائر ومنذ بدايات الثورة عن رغبته في إقامة منطقة عازلة وفرض حظر جوي وذلك من خلال مظاهرات شعبية عارمة شارك فيها ملايين السوريين وذلك في جمع أسموها جمعة الحظر الجوي مطلبنا وكذلك جمعة المنطقة العازلة وذلك في شهري تشرين اﻷول وشهر كانون اﻷول من عام 2011.

واليوم تضع الحكومة التركية شروطا لدخولها في التحالف الدولي لقتال داعش في المنطقة ومن ضمن هذه الشروط فرط منطقة عازلة على الحدود السورية التركية .

إن فرض منطقة عازلة هو مطلب سوري ثوري بامتياز يحقق عدة أهداف ،فا لمنطقة العازلة تمثل ملاذا آمنا للمنشقين عن نظام بشار اﻷسد سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، وهي كذلك تشكل مكانا يلتجئ إليه الهاربون من بطش النظام وإجرامه وبراميل الموت التي يلقيها طيران النظام السوري يوميا على الكثير من مدن وقرى سوريا وتحصد أرواح العشرات من المدنيين شيوخا وأطفالا ونساء .

ويضاف إلى ذلك كله أن المنطقة العازلة تفرض مناخا ملائما لعمل مؤسسات المعارضة وعلى رأسها الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وهذا يؤمن اطلاعا مباشرا على احتياجات أهلنا في سوريا والتفاعل معها بشكل سريع والاستجابة لها حسب الأولويات وبشروط واقعية تتناسب مع حال الثورة وبالتالي تكون هذه المؤسسات بديلا عن النظام السوري المتهالك وتقدم نموذجا مقبولا بدلا من النظام المستبد وتفريخاته الإرهابية في المنطقة كلها .

في المنطقة العازلة يمكن للجيش الحر أن ينتظم ضمن مؤسسة عسكرية وطنية مركزية بتراتبية واضحة ولها محددات وطنية وبالتالي يمكنه التمدد التدريجي حتى يستطيع تحرير الأراضي السورية بأكملها .

ولا شك أن المنطقة العازلة مهمة جدا لتخفيف الحمل الهائل المترتب على دول الجوار وخاصة تركيا والتي لم تعد تستطيع تحمل المزيد من اﻷعباء الناتجة عن العدد الكبير من اللاجئين والذي تزايد بشكل مضطرد في الآونة الأخيرة .

والأهم من ذلك كله أن المنطقة العازلة تمثل خطوة جدية ومتقدمة على طريق الخلاص من هذا النظام المجرم، ولهذا كله فنحن نؤيد المطلب التركي في فرض منطقة عازلة على الحدود السورية التركية وندعو إلى تضافر الجهود السياسية والإعلامية لإقناع المجتمع الدولي بضرورة هذا الإجراء وأهميته لتخفيف المأساة الإنسانية في سوريا والتخلص من بشار اﻷسد ونظامه المستبد في سوريا.

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

كلما اشتعلت النيران في لبنان، واندلعت جولات جديدة من المواجهات العسكرية على حدوده، أو داخل مدنه، وآخرها الجولة الجديدة، المندلعة هذه الأيام، بين الجيش اللبناني ومسلحين في درب التبانة في طرابلس، تعود الذاكرة إلى أواخر الحرب الأهلية اللبنانية واتفاق الطائف الذي كرس صيغة 1943. ثم تعرِّج على عدوان "عناقيد الغضب" الإسرائيلي في عام 1996، وما تبعه من نقمة عالمية على إسرائيل، فاقمها ارتكابها مجزرة قانا في أثنائه، وقد ظلت ذيول العدوان تمتد إلى مايو/أيار من عام 2000، حين انسحبت القوات الإسرائيلية من الشريط الحدودي، معتبرة نفسها انسحبت من الأراضي اللبنانية كافة، وهو انسحاب اعتبره فرقاء لبنانيون منقوصاً لاحتفاظها بمزارع شبعا. فقد اشتَمَّ كثيرون مما بدا أنه تبرع سورية بمزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل إلى لبنان، رائحة نيران ستبقى تحت الرماد اللبناني إلى وقت بعيد. فعن طريق اعتبار مزارع شبعا لبنانية التبعية، سيحصل حزب الله على المشروعية التي ستسمح له بالاحتفاظ بسلاحه لمحاربة المحتل الإسرائيلي، وإجباره على الانسحاب من المزارع. وبالتالي، سيضعف من حجة الأطراف اللبنانية المطالبة بتسليم سلاح الحزب إلى السلطة اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني على حدود البلاد الجنوبية في مواجهة الجيش الإسرائيلي. وهو أمر لم يتم، ما أدى إلى إضعاف هيبة الدولة وإحداث إحباط لدى من حلم ببسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والانتقال إلى صيغة الدولة المدنية، بدل صيغة الطوائف الحاكمة وميليشياتها المتمترسة في مناطق نفوذها، والتي تعد عامل تفجير دائم يضع لبنان على حافة حرب أهلية مؤجلة.

وتمارس الزعامات الطائفية عمليات استقطاب في المجتمع اللبناني، غير مفتقرة المحفزات التي تساعدها في إنجاح هذه العملية، بملكيتها القرار السياسي، وفرضها تجهيلاً على فئات من الشعب، وإفقاراً يسهل لها التحكم بأجيال كثيرة عاطلة عن العمل، وزاحفة إلى أمام باب الزعيم الطائفي، بانتظار فرصة عمل هنا، أو عقد مياومة هناك، أو فتات أو وعود مما يجود به الزعيم. وهي، بذلك، جاهزة لتلقي الخطاب الطائفي، والذوبان فيه إلى درجة العماء الذي يعبر عن ولائها، ويجعل منها وقوداً لأي حرب طائفية، أو معركة كبرى بين الأحياء المتقابلة. وهذه الزعامات التي وجدت في طرابلس ملعباً لها، وجدت بؤساً مقيماً منذ قيام الدولة بشكلها الحالي. ووجدت في الجنوب، في واقع الحرمان وقصص القتل في كربلاء الغابرة، مطية لها، لظهورها بمظهر المدافع والحامي من تهديد أبناء الوطن، الشركاء فيه، أو أبناء أوطان أخرى، تهديداً قادماً لا محالة، هم في وجهه بالمرصاد.

"مقولة إن المواطنين في هذه البلاد يعيشون لحظات سلم أهلي، تحمل، في طياتها، نذر حرب أهلية"

لذلك، لا تتعجب غياب مناصري الأحزاب والجماعات الدينية والطائفية عن المظاهرات المطلبية التي تجوب شوارع البلاد كل حين، مطالبة بتعديل قوانين الضمان تارة، وتعديل سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من المظاهرات التي تطالب بتحقيق مطالب أغلب مواطني البلاد، بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها. لا بل إنك لا تجد في أدبيات هذه الأحزاب، أو أجنداتها، أي توجه اجتماعي، أو مطلبي تدرجه فيها، ولو حتى من باب الديماغوجيا. فهذه الأحزاب أو الجماعات الطائفية ترغب في استمرار فقر مواطني بلدها وجهلهم، لتسهل عليها مهمة اقتيادهم، وتأليبهم على الطوائف الأخرى، والظهور أمامهم بمظهر المدافع عن الطائفة.

ولن نضيف شيئاً إذا قلنا إن تدخل حزب الله في الحرب الدائرة في سورية فاقم من حدة الاحتقان الغائر في النفوس المتحفزة، منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، في فبراير/شباط من عام 2005، حين كانت الشبهة بتنفيذ الاغتيال تحوم حول سورية وحزب الله. ما دفع، إضافة إلى رفض حزب الله المتكرر تسليم أسلحته إلى الدولة، أطرافاً عديدة من الطوائف الأخرى، إلى إعادة تأسيس ميليشيات أو أشكالٍ من العسكرة، للذود عن الطائفة، في حال شن أكبر فصيل عسكري في لبنان عمليات اغتيال أو هجمات ضد الطوائف المقابلة له.

كما أن الشارع المقابل في طرابلس، في جبل محسن، وهو الموالي للنظام السوري، لم يألُ جهداً في إظهار موالاته واصطفافه إلى جانب النظام الذي يعتبر أبناء الشارع الآخر أنه يقتل يومياً أبناء طائفتهم في سورية. وقد ظهر أن أبناء جبل محسن مغالون في دعمهم، على الرغم من عدم حصولهم على أية مكاسب لافتة من النظام السوري. ما يضعهم في صف الخاضعين طائفياً الذين لا تجد ما يفسر ولاءهم، أو دفاعهم عن طرف بعيد عنهم كل هذا البعد، ولن يجديه نفعاً قتالهم العبثي شركاءهم في الوطن، أبناء الطائفة الأخرى.

هل تمتد النار السورية لتطال البلد الجار، لبنان، الأقرب والأسرع للتجاوب مع نارها؟ يبدو البلد مهيئاً، في لحظة أو أخرى، لهذا الدخول القوي في حربٍ لا يعرف لها شكلٌ أو مستقر. ويبقى غياب المجتمع الأهلي، أو منظماته، الذي يفاقم نتائج غيابِه، غيابُ الدولة بمؤسساتها التي يمكن أن تحصن هذا المواطن من الانزلاق في أتون حرب طائفية، لا ناقة له فيها ولا جمل، يبقى عاملاً في ازدياد الاصطفاف الطائفي. تلك الحرب التي وجدت، للتو، لها مقدمات في الاشتباكات في عرسال والهجمات على قواعد حزب الله في بريتال في بعلبك، وأخيراً ودائماً في طرابلس. كما تجد لها علائم في ما يحكى عن وجود عناصر تابعة لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في البلاد، تتحضر للعمل على الانتقام من وجود حزب الله في سورية. وتبقى مقولة إن المواطنين في هذه البلاد يعيشون لحظات سلم أهلي، تحمل، في طياتها، نذر حرب أهلية، يمكن أن تقع، في أي لحظة، لتثبت أن ما يعتبرونه سلماً أهلياً، ليس سوى سلم أهلي هش ومزيف، ينتظر لحظة وقارباً مناسبين للعبور إلى أراضٍ أو بحارٍ مجهولة.

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

لم يعد محط جدل الآن لدى مختلف فئات الشعب السوري أن نسبة مشاركة السوريين في تقرير مصير وطنهم تقارب الصفر، لم تعد عائلة الأسد ولا المافيا الأمنية الاقتصادية المحيطة بها ( هذا إذا صح اعتبارهم جزء من الشعب السوري بعد كل الجرائم التي ارتكبوها بحقه و التي يندى لها جبين الإنسانية ) ولا مؤسسات المعارضة التي فُرضت على الشعب السوري كممثلاً له، ولا مئات الفصائل المسلحة التي انتشرت كالفطر على أرض سوريا ، جزءا من آلية صنع القرار فيما يتعلق بسوريا ومصير ثلاثة وعشرين مليون سوري.

فالنظام وتحت ضغط الخسارات المتتالية والتي وصلت حد عجزه عن استعادة السيطرة على حي من أحياء دمشق كجوبر رغم تدميره تماماً وتسويته بالأرض، أصبح قراره مرهوناً بإرادة حماته من مليشيات لبنانية وعراقية وإيرانية ترتبط جميعها بقرار الولي الفقيه في طهران، الذي يقدم له مستلزمات بقائه من مال وسلاح من خزينة الشعب الإيراني المنكوب بملاليه، و مقاتلين من مرتزقته العرب اللبنانيين والعراقيين الذين تقدم لهم ايران كل شيء بدءا من ملابسهم العسكرية والخبز الذي تقتات به عائلاتهم وانتهاءً بسلاحهم الذي يوجهونه إلى الجهة التي يريدها وليهم الفقيه. بينما تنقسم المعارضة السياسية بين ائتلاف تم فرضه من قبل صانعيه كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري بالرغم من تبعيته وفساده، عاملان (التبعية والفساد) أدَٰيا الى إفقاده أي تأييد شعبي أو تأثير فعلي على الأرض، ليتحول إلى أداةً طيعة في أيدي غير سورية ولخدمة مصالح غير سورية. وهيئات وتجمعات سياسية صغيرة متناثرة لاحول لها ولا قوة إما لضعفها الناجم عن شعاراتها الجوفاء المتجاهلة لآلام الشعب السوري، و الناجمة في جزء منها عن اتقاء بطش النظام، وفي الجزء الآخر عن تراثها القومي اليساري الذي يعتبر ان معارضة الغرب والإمبريالية هدف يفوق في أهميته التضامن مع الام السوريين الناجمة في جزء كبير منها عن الدعم اللامحدود التي تقدمه للنظام القوى تحمل نفس شعاراتها ( إيران وحزب نصر الله). وأخرى أصغر حجماً كل منها لا يتجاوز عدد أعضائه عدد لجنته التنفيذية. في حين تشتت القوى العسكرية (ماعدا داعش والنصرة) وعلى ضعفها وضعف سيطرتها على الأرض الى عشرات الألوية والكتائب التي يتبع كل منها للداعم الذي يقدم له المال والسلاح ويتغير ولاءه بتغيُٰر داعمه، بينما بقيت الكلمة الفصل في المعارضة لتنظيمي داعش والنصرة اللذان يحملان فكراً وبرنامجاً يتجاوز الشعب السوري والأهداف التي دفعته للثورة على آل الأسد ونظامهم.

من كل ما سبق نستنتج أن مصير سوريا وشعبها والى أجل غير مسمى هو في أيدي قوى إقليمية ودولية متناقضة المصالح، ففي جهة تقف إيران وملحقاتها الطائفية في المنطقة والتي تعتقد أنها تخوض حرباً دينية مذهبية انتقاما للحسين بن علي (رضي الله عنهما) ومن خلفها روسيا التي تأمل بالعودة الى الساحة الدولية كقوة عظمى على اجساد السوريين ودمائهم، وفي الجهة الأخرى تقف الولايات المتحدة التي وجدت ما يجري في سوريا فرصة لاستنزاف خصومها الإيرانيين وحلفائهم عبر جرهم الى حرب دينية باهظة التكاليف ضد الخصم الآخر للولايات المتحدة المتمثل بالفكر القاعدي الداعشي (حرب دينية مذهبية بين أصوليتين تود الولايات المتحدة إضعافهما ما أمكن ليسهل القضاء عليهما). إضافة لدول الخليج العربي وتركيا الذين وبسبب مصالحهم المتناقضة ساهموا في تعميق المأساة السورية وإفساد مؤسسات المعارضة وتقزيمها عبر التنافس على شراء ولاءها ومحاولة السيطرة على قرارها.

لم يتوقف هذا التنافس حتى بعد أن تمكنت الولايات المتحدة من جر بعضهم الى تحالف ضد الإرهاب سيسهم في حده الأقصى في تقليم أظافر داعش التي انفلتت من عقالها بعد أن استطاعت السيطرة على الكثير من المال والسلاح من ترسانة الجيش العراقي الكرتوني الذي انشأته الولايات المتحدة وسلحته ودربته، لكنه بالتأكيد لايهدف الى إنهاء المأساة السورية والحفاظ على سلامة سوريا ووحدة الشعب السوري، فقد تكون الإدارة الأمريكية مطمئنة أن ترك سوريا تتدمر وتتفسخ الى إمارات متنازعة ومتناثرة على أسس قومية ومذهبية لن يهدد أمن اسرائيل، بل قد يجعلها اكثر أمناً عبر تدمير الشعب السوري وطاقاته وإشغاله في حرب أهلية قد تمتد عقوداً، و في نفس الوقت لا يهدد أمنها القومي. لكن هل شركائها العرب في التحالف الذي أنشأته لديهم نفس الشعور وهم مطمئنين تجاه الأمن القومي للعرب والأمن الوطني لدولهم وشعوبهم !!! ؟؟؟. انا شخصياً وبمحدودية معلوماتي وقدراتي العقلية أنصحهم أن لا يناموا في العسل فقد يكون دورهم بعدنا مباشرة.

من هنا لم يبق امام السوريين ومحبي سوريا وشعبها إلا إحدى وسيلتين، إما الإستكانة والدعاء الى الله دعاء العاجز؛ أن يجعل مصلحة إحدى القوى العظمى تتوافق وإيقاف مأساتهم (وليس ذلك على الله بعزيز). أو أن يبادروا وبشكل واعي لتشكيل مؤسسات قادرة على إقناع معظم السوريين انها تمثل مصالحهم وتسعى لإيقاف مأساتهم، مؤسسات يقوم على تمويلها وبالحد الأدنى رجال أعمال وطنيين بعيداً عن بيع الولاءات لهذه الدولة أو تلك مقابل أموال تؤدي الى المزيد من الفساد والتبعية. مؤسسات قادرة على جمع السوريين، جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو السياسية حولها، بحيث تكتسب شرعية تمثيلها لهم من خلال ثقتهم بها، وليس من خلال فرضها عليهم من قبل الآخرين.

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

خلافاً لآمال عقدت، وتمنيات بكسر جمود سياسيّ راكم مأساتهم وعمق جراحهم، وأطال تغريبتهم الممتدة منذ أربع سنوات، لم يحدث تشكيل تحالف دولي لمواجهة داعش وبدء الضربات الجوية في سوريّة تغييرًا جوهريًا في مسار الصراع ودينامياته. فالتحالف المنشأ، وكما بدا جليًا، كان تحالف الضرورة لا الاختيار، أنشئ سريعاً من دون استراتيجيّة متكاملة، وركز على تكتيكات عسكريّة، لمواجهة ظاهرة بالغة التعقيد كداعش، خلقت، أصلاً، في ظل عسكرتاريا طائفية.

غداة تشكيله، كتبت في "العربيّ الجديد" مقالة بعنوان "مستقبل التحالف الدولي في سورية"، خلصت فيها إلى "أن التحالف الدولي القائم، قائم على تناقضات دوله. وأن تناقضاته ستبقى رماد تحت جمرٍ، لا يعرف متى تنفخ الرياح فيها". لم تتأخر الرياح طويلاً، وهبت عاصفة من عين العرب- كوباني، فنفخت في جمرٍ أذكت ناره الأضداد، وهشّمت صورة التحالف ومرتكزاته.

كانت معركة عين العرب- كوباني فخاً نصبه داعش للتحالف، قبيل بدء الضربات. فالتنظيم، قرأ بتمعن مواقف دوله وتوجهات سياساتها الخارجية وتضاد مصالحها، كما توضح في اجتماع جدة 11 سبتمبر/أيلول، ومؤتمر باريس 15 سبتمبر/أيلول الماضي، ولعب على وتر التناقضات بأن حصر أولوياته السورية عسكرياً في اقتحام المدينة ذات الغالبية الكرديّة، والتي تعد عصب مشروع الإدارة الذاتية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، خشية توظيف الأكراد في قتاله، على غرار ما جرى في شمال العراق.

وعلى الرغم من أن تدمير الإدارة الذاتية، وإضعاف (PYD) عسكريًا، يصبان عملياً في مصلحة تركيا، فإن الأخيرة لم تكن مرتاحة لاستبدال خطر بخطر أكبر، لاسيما وأن داعش اكتسب زخما عسكرياً في الشهور الأخيرة، مكّنه من تغيير خارطة المنطقة برمتها. ولتعظيم منافعها، حاولت تركيا تقليد سلوك الإدارة الأميركيّة في العراق، بعد سقوط الموصل في 10 يونيو/حزيران 2014، والتي "وظفت" تقدم داعش، آنذاك، لإطاحة المالكي وكسر الهيمنة الإيرانيّة المطلقة على القرار العراقيّ، فأصبح تدخلها، ودورها "حاجة" لا يمكن الاستغناء عنها، لمواجهة التنظيم وطرده. وبناء عليه، وضمن فهمها لدورها ولأهمية موقعها الجغرافيّ، طرحت تركيا شروطها للتدخل في سوريّة؛ بإقامة منطقة آمنة، وحظر جويّ، ووضع هدف "إسقاط الأسد" في أولويات التحالف، لكن مسعاها اصطدم ببراغماتيّة أميركيّة أفشلته. وبدل مراعاتها وتفهم هواجسها، تجاوزت الإدارة الأميركيّة تركيا آنيًا، وفتحت اتصالات مع حزب الاتحاد الديمقراطيّ، ونسّقت مع ذراعه العسكري المتمثل بوحدات الحماية الشعبية (YPG)، ومدته جوًا عبر طائرات سي – 130 بحمولات تتضمن أسلحة ومواد غذائية وطبية، فأعاقت تقدم مقاتلي داعش، ومنعت سقوط المدينة، من دون أن تنجح في إزالة التهديد نهائيًا، ما دفع تركيا لتبني الخيار (ب)، والقائم على تقليص الخسائر واستبدال "العدو" بـ "صديق مكروه"، فأعلنت موافقتها على عبور مقاتلي البيشمركة إلى عين العرب – كوباني عبر أراضيها.

"لتعظيم منافعها، حاولت تركيا تقليد سلوك الإدارة الأميركيّة في العراق، بعد سقوط الموصل في 10 يونيو/حزيران 2014"

لا شك أن ضربات التحالف اليوميّة خلفت خسائر كبيرة في عتاد داعش وعديده، لكن الأخير كسب أولى الجولات وأهمها، فقد عرّى التحالف وأهداف دوله، وخصوصاً الولايات المتحدة، والتي أقر رئيسها بأن "إسقاط الأسد ليس أولويّة"، في حين تحدث وزير خارجيتها، جون كيري، عن "لا أخلاقية" ترك المقاتلين الأكراد من دون سلاح، وتجاهل، بلا أخلاقيته المعهودة، نداءات قوى المعارضة وفصائلها، لتزويدها في السلاح، لمواجهة قوات النظام والمليشيات الطائفيّة المتحالفة معها، وداعش أيضًا. من جهة أخرى، بدأ الوصف الداعشيّ للتحالف بأنه تحالف ضد الإسلام، ولخدمة إيران والأسد، يترسخ لدى شرائح شعبية واسعة في سوريّة، لاسيما بعد الرفض الأميركي الشروط التركيّة، وتسليحها الانتقائي مقاتلي وحدات الحماية الكردية دون سواها. كما دفع التقدم الميدانيّ لقوات النظام، في الأسابيع الأخيرة في مواقع استراتيجية، كما جرى في حلب ومورك وريف دمشق، فصائل من المعارضة السورية المسلحة إلى إعادة التفكير جديًا بمواقفها من داعش. فعدا عن انضمام مقاتلين وقيادات في جبهة النصرة وجيش الشام للتنظيم، وتوقيعه مع جبهة النصرة وفصائل أخرى في القلمون اتفاقًا لمواجهة حزب الله والجيش اللبناني، جمدت فصائل المعارضة معظم جبهات المواجهة والاشتباك معه، كما حصل في أحياء دمشق الجنوبيّة، والغوطتين، وجبهة اخترين في حلب. إلخ. ويؤكد ما سبق، إضافة إلى مؤشرات أخرى، كالسيطرة على قضاء هيت ومعظم محافظة الأنبار، أن التحالف لم يضعف داعش، بل زاد من قوته ماديا ومعنويًا.

لا يراعي التحالف، بأهدافه المعلنة، سوى المصالح الآنية المرتبطة بالبعد الأمنيّ للولايات المتحدة، ولا يحقق أيًا من مصالح الحلفاء الإقليميين، كانوا منخرطين فيه، مثل بعض الدول الخليجية، أو خارجه كتركيا والمعارضة السوريّة التي لم تدع، أصلاً، للمشاركة فيه. كما لا يخفى على مراقب أن استراتيجية التحالف أفادت النظام السوري، وحسّنت وضعه العسكريّ والسياسيّ، وعززت موقع إيران في الساحة العراقية، بعد سلسلة من الانتكاسات. فعلى الرغم من تشكيل حكومة جديدة، برئاسة حيدر العباديّ، فإنها عجزت، حتى الآن، عن اتخاذ خطواتٍ من شأنها رفع الحيف والظلم الذي لحق بالعراقيين من العرب السنة، أو تحقيق مطالبهم المرفوعة منذ سنتين على الأقل. في المقابل، رضخت هذه الحكومة للضغوط الإيرانية، فشرعنت المليشيات الطائفية التي كانت سببا رئيسًا في الأزمة الراهنة، ورفضت الاعتراف بانتهاكاتها وجرائمها، على الرغم من التقارير الحقوقية العراقية والدولية (جديدها تقريرا هيومن رايتس ومنظمة العفو الدولية)، وساوتها في "المكانة والمحاسبة" مع الجيش والقوات الأمنية، وجمّدت مشروع الحرس الوطني، كونها ترى في المليشيات الطائفية قوة محتملة وبديلة لملء الفراغ في المناطق "السنية" التي قد ينسحب منها داعش لاحقًا. لذلك، يخشى، أن يكون التدخل الأميركي العسكريّ المتجدد، وكما كان غزو العراق عام 2003، فرصة إيرانيّة لإعادة ترتيب المنطقة، بما يتوافق مع طموحاتها الامبراطوريّة، ومشروعها التوسعيّ، وبمساهمة عسكرية ومالية عربيّة وخليجية.

في هذا السياق، الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعوديّة، مطالبة بمراجعة حساباتها وسياساتها، وتقييم نتائج تدخلها على مصالحها الوطنيّة على أساس حسابات الربح والخسارة في المنظور الاستراتيجي العام، وليس ضمن منظور المهاترات والاستقطاب الأيديولوجي القائم.

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

حين تستيقظ صباحاً فتجد فجأة أكثر من ستين دولة تتقدمهم أميركا لمقاتلة تنظيم لم يمر على تأسيسه سوى سنوات بذريعة نحر صحافيين أميركي وبريطاني، بينما بحور الدماء التي تسيل في كل مكان لم تُحرك شعرة في الدول اللاهثة لحجز مكان في قطار تقوده واشنطن إلى المجهول، حيث لا تحديد فيه لأولويات هذا القطار ولا محطة وصوله ولا شيء بالمواعيد، كل ما لدى السائق هو تجربة مدمرة قادت عشرات الدول إلى دول فاشلة مع تدخلها في شؤونها، مشفوعاً بدعم الاستبداد وتفضيله على الديمقراطية رغم التشدق بها للاستهلاك المحلية وإضفاء ورقة توت رقيقة على ممارسات سياسية غير أخلاقية تمتد لعقود.

وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا حسم الأمر حين تنبأ أن المعركة ستطول لثلاثين سنة، ثلاثون سنة من المعركة التي حددت زمنها واشنطن لا يُعرف أي شيء عن تفاصيلها وما عليك إلا أن تتبع الدجال السياسي الذي تعرف تماماً نتائج عمله والسجل أمامك طافح بكوارثه وجرائمه، ولنا أن نتخيل ماذا سيتبقى من المنطقة التي دمرت أصلاً وتحولت يباباً بفعل طاغية الشام، وحلفائه مع مباركة عالمية غير مسبوقة..

الدجال الذي أنبأنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام ويسوق الناس إلى جنته المزعومة والتي هي نار في حقيقتها ..ماذا يختلف سياسياً عن الدجال الأميركي - ولست هنا في وارد إسقاط الأحاديث على ما يجري واقعياً ، لكن ما نحن فيه هو استخلاص العبر السياسية فحسب- ما دامت النتيجة واحدة في المحصلتين الخراب والدمار مع شخوص تتبع دون فهم ودون مصلحة لعباد وبلاد، وهي ترى بأم عينها تسليم الحصون والقلاع يترى حصناً بعد حصن وقلعة إثر قلعة إلى إيران..بدءاً من تسليم كابول ومروراً ببغداد ثم بيروت ودمشق وصنعاء والحبل على الجرار..

هل ثمة وضوح في الرؤية أكثر مما يجري، شعوب انتفضت بعد أن اصطبرت عقوداً على كل أنواع العسف والاستبداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري ووو لتنتفض اليوم ضد هذا الاستبداد فيواجهها الاستبداد المحلي بالقتل والسحل والبراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية المحرمة الاستخدام بحق مدنيي الأعداء، فضلاً عن الكيماوي، ثم التحالف الشيطاني من داخل وخارج، وعرب وغرب على هذه الشعوب المنتفضة التي ذنبها شعار تصرخ به" متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"..

يحرص الدجاجلة المحليون والخارجيون على تقعيد وتفسير الأمور بما يلائم ويوظف استبدادهم وطغيانهم من أن المنتفضين إرهابيون ومجرمون ويعملون على تشويه الإسلام، وكأن الأميركي والبريطاني والإيراني والعربي المتحالف معهم يحرصون على نقاء الإسلام كما يزعمون، لكن بعد تطهير الإسلام من كل مسلم لا يؤمن بجنتهم المزعومة والتي تعني الاستبداد والقمع، مقابل التخلي عن جنته التي هي الحرية والتي يقدمها تحالف الدجاجلة على أنها نار وشنار، شعارهم إما نحن أو الفوضى والخراب والدمار والقتل ..

تسونامي الخراب والدمار الذي أخذه على عاتقه تحالف الدجاجلة للأسف لم يقتصر على الشعوب التي انتفضت من أجل حريتها وكرامتها وإنما بدأت بوادره في التحرك ضد جيران الدول المنتفضة أو ممن أيدها وساندها شعارهم" إنهم أناس يتطهرون" فكل من يريد أن يتطهر من الاستبداد والقمع أو يريد أن يساهم في هذا التطهير فمصيره جنة الدجال السياسي وهي الخراب والدمار والفوضى، فتركيا وقطر وغيرهما ممن وقفت مع حرية الشعوب وكرامتها تُهدد الآن بالدجاجلة السياسيين والإعلاميين والمثقفين وكل أنواع الدجل الخادم للاستبداد، كيف لا ونحن نرى الحملة الدولية الإعلامية المنسقة بين هذا التحالف على هاتين الدولتين، والضغط على تركيا من أجل الالتحاق بهذا التحالف دون قيد أو شرط إلا أنها أصرت على موقفها المبدئي بالدخول بشروطها المعروفة من إقامة المنطقة الآمنة ومنطقة الحظر الجوي وضرب الأسد وتدريب الثوار السوريين وتسليحهم، وهو ما لا يروق للمخطط الغربي ولا الإيراني، فبعد أن كان الغرب قبل الربيع العربي يُروج للنموذج الديمقراطي الإسلامي التركي ها هو ينقلب عليه تماماً ويبدأ بتسليح حزب العمال الديمقراطي المصنف إرهابياً في تركيا والذي كان حليف نظام الأسد وأياديه ملطخة بدماء الشعب السوري وهي الأسلحة التي قد تُستخدم من قبل ربيبه حزب العمال الكردستاني بداخل تركيا ...

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤

«الرئيس (السوري) بشار الأسد، الذي يسعى باتصالاته الدبلوماسية مع (مصر) إلى إقناعها بالتوسط لدى السعودية (حليفتها) الكبرى حاليا، لتعديل موقفها المتشدّد منه ومن نظامه، وهي اتصالات موثقة. وهو يحاول الإيحاء في اتصالاته بوجود خلافات أساسية بينه وبين إيران، وخصوصا حول دور الدين في الدولة والنظام. علما بأن تجاوب مصر حاليا قد يكون مستبعدا»!

هذه رواية نعوم سركيس، في مقاله في جريدة «النهار»، الذي يملك مصداقية تجعلنا نتوقف عندها؛ فاستعانة الأسد بالقاهرة تؤكد كل ما لدينا من معلومات؛ إنه يعيش أسوأ مراحله منذ قيام الثورة في مطلع عام 2011. فهل فعلا هو على خلاف مع الإيرانيين؟ وهل القيادة المصرية مستعدة للتوسط لإنقاذ أسوأ ديكتاتور عرفته المنطقة في مائة عام؟ وهل يعقل أن تقبل السعودية أن تعيد العلاقة معه؟

ولو بدأنا من الأخير، فإنه من المستحيل أن ترضى السعودية بعقد صفقة، مهما كان الوسيط وكان عرض الوساطة، لأسباب من بينها أن هناك ربع مليون إنسان قتلهم النظام، أمر لا يمكن أن يغتفر، مهما كانت توبة الأسد. وثانيا، لقد أصبح الصراع أكبر من الأسد. ولا أستبعد أن يلجأ الرئيس السوري، المحاصر في الزاوية، إلى مصر طلبا لشفاعتها وفك الحبل عن رقبته، إنما من المستبعد تماما أن تجد رغبته صدى في الرياض.

وإذا كان الأسد حقا يحاول التغرير بالجانبين المصري والسعودي، مدعيا الخلاف مع الإيرانيين بسبب التدخلات الدينية في دولته، فإن أحدا لن يصدقه، لأنهما يدركان أنه ليس في موقع يسمح له أن يتعالى على الإيرانيين وهم من يقومون بالقتال نيابة عنه، وقد أنفقوا الكثير في سبيل إبقاء نظام البعث السوري على قيد الحياة حتى الآن. لقد فقد النظام معظم قدرات مؤسستيه العسكرية والأمنية اللتين حكم بهما البلاد طوال أربعة عقود. ودون أن تستمر إيران في دعم النظام الأسدي فإنه يسقط في ليلة.

ولقد جرّب الأسد مرات إقناع السعودية بتغيير موقفها وفشل، لأنه لا ينوي أبدا التخلي عن السلطة، حتى في إطار مصالحة تحافظ على هيكل الدولة ببعض شخصياتها الحالية. وفي المملكة رأي عام مطابق لموقف الحكومة، وحاد جدا، يستحيل أن يقبل بمصالحة مع الأسد الذي يعتبره أبشع حاكم عرفته المنطقة في تاريخها. وبالتالي لا بد من القول إن على الأسد أن ينسى فكرة المصالحة، وأن يسلك الطريق الوحيد أمامه، أن يحزم حقيبته ويرحل إلى موسكو أو طهران. وبإمكان مصر، إن كانت تشعر بشيء نحوه أو تريد مقايضته، أن تمنحه إقامة في واحد من بيوت الضيافة العديدة، مع أن ذلك سيغضب الكثيرين.

ولا شك أن الموقف المصري محير حيال النزاع في سوريا منذ الثورة، ففي البداية أيد حكم الإخوان الطرح الإيراني بمصالحة تقوم على بقاء الأسد حاكما، مع منح المعارضة مناصب هامشية في الحكومة. وموقف الإخوان ينسجم مع علاقتهم القوية مع الإيرانيين التي بدأت منذ ثورة الخميني قبل ثلاثة عقود، ولا يزال الإيرانيون الداعم الأكبر للجماعة في مصر والسودان وغزة. ثم تبنت حكومة مرسي موقفا مختلفا في آخر أيامها، قبل الثورة الثانية، أعلنها مرسي في مناسبة واحدة عندما أعلن أنه مع تغيير النظام في دمشق أمام جمع من الجماعات الإسلامية الخليجية.

والحقيقة، ما نقوله عن الخيارات لم يعد مهما، فنحن تجاوزنا مرحلة النقاش حول النظام السوري، لأنه بات شبه منهار، ويعيش على الدعم العسكري الإيراني بشكل كامل. وهو الآن يحلم بمعجزة ما تمد في عمره في الحكم. وأنا أظن أن المعجزة الباقية أن يوسط الأسد الرئيس المصري للسماح له بالخروج من دمشق، ضمن اتفاق سياسي يحافظ على شيء من النظام، بما ينسجم مع اتفاق لقاء جنيف الأول. هذه الوساطة التي يمكن لمصر أن تلعبها، وقد تجد قبولا من المعسكر الآخر، في ظل توسع «داعش» وتورط الغرب وفشل الأسد وحلفائه.

٢٨ أكتوبر ٢٠١٤

٢٨ أكتوبر ٢٠١٤

تتدحرج منجزات النظام السوري، الواحد تلو الآخر، مجبولة بدماء بريئة، في كل مرة يتمكن فيها من جر فصول مجريات أحداث الربيع العربي على الجبهة السورية إلى ساحته الشيطانية، وجديدها فصل معركة عين العرب - كوباني التي كانت تندرج، بداية، ضمن مسعى التحالف الغربي- العربي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وإذا بها تصير رأس الجبل الجليدي لحزمةٍ لا متناهية من الأزمات والصراعات التاريخية، المتجذرة في المنطقة ذات الطابع العرقي والقومي والديني والطائفي. وفي الأثناء، يختفي من المشهد كله الصاعق الذي فجرها جميعاً، متمثلاً بالصراع على سلطةٍ، يشهد القاصي والداني بعفونتها، وبضرورة تغييرها، وفتح الآفاق أمام عملية سياسية طبيعية، قوامها التبادل السلمي للسلطة، في ظل مفردات دولة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.

وللتذكير فقط، عمد النظام، لمّا لم يكن قد مضى على الثورة السورية الحديثة سوى ستة أو سبعة شهور إلى حرف مسار الثورة السورية الحديثة، من خلال عسكرة المواجهة بينه وبين أبناء الشعب السوري، ممن انخرطوا في صفوفها، منادين بالحرية والكرامة، وليس الخبز في فصل، أول من فصول، التشبيح الذي تتقنه جيداً أجهزته الأمنية وفرقه العسكرية الخاصة، وأزلامه عديمو الأخلاق، وذلك قبل أن يولج الطموح السوري في التغيير السياسي إلى أتون التدخل الخارجي الذي جلب معه ميليشيات عسكرية، وشبه عسكرية، من دول الجوار، من لبنان والعراق وإيران، وتجمع هؤلاء مع النظام مفردة الطائفية البغيضة التي صبغت هذا الفصل من المشهد المتواصل، متداخلاً مع فصل آخر، ومنجز آخر يسجل للنظام بعد أن تمكن من إدامة معركة عين العرب هذه الفترة الطويلة نسبياً، وصارت الأضواء مسلطةً على طرفين فقط يتنازعان المواقع في هذه المدينة السورية الصغيرة، القوات الكردية وقوات داعش، مغيباً عن المشهد قوات تتبع لفصائل مسلحة أخرى من الثورة السورية، كانت قد بدأت حربها ضد هذا التنظيم، قبل معركة عين العرب بزمن طويل.

وبينما انطلقت عمليات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية كردة فعل على المنجز العسكري، المقابل للتنظيم في العراق، حين تمكن من السيطرة على ثالث مدن العراق ومنطقة الأنبار، وأصبح على مشارف بغداد، ها هو النظام السوري يحقق منجزه الجديد في جعل قوى التحالف تغرق في مستنقع مدينة كرديةٍ صغيرةٍ، أصبحت على ما يبدو تشكل عنوان الفصل الجديد من الصراع الدامي في سورية، عنواناً لم يعد ممكناً تخطيه في الأفق المنظور، جراء حسابات معروفة لدول الإقليم، وفي مقدمتها تركيا التي اختزلت حدودها الممتدة مع سورية على طول 800 كيلومتراً ببضع آلاف الأمتار التي تحدها مع عين العرب، أسوة باختزال أهداف قوى التحالف الغربي العربي نفسها في محاربة قوى التطرف.

"ها هو النظام السوري يحقق منجزه الجديد في جعل قوى التحالف تغرق في مستنقع مدينة كرديةٍ صغيرةٍ"

طبعاً، ما كان للنظام السوري أن يحقق هذه المنجزات غير القليلة، في طريق حرف مسار الثورة، لولا إدراك مراكز الاحتكار العالمية ووكلائها في الشرق الأوسط الخطر المحتمل في حال حققت الثورات العربية أهداف الربيع العربي، وبدأنا نرى العروش تتهاوى، واحداً تلو الآخر، ما يفسح، في المجال، أمام إمكانية ضبط إيقاع عملية النهب، المتواصلة منذ الربع الأول من القرن الماضي، لثروات المنطقة، والاستحواذ على مقدراتها ومصائر شعوبها.

هل قوى التحالف بهذا الغباء، لكي تنجر وراء سياسات نظام تعتبره، في العلن، ساقطاً شرعياً؟ بالطبع لا. لكن عملية مفاضلة بسيطة بين مآلات استحقاق التغيير السياسي وما تنطوي عليه من تهديدات حقيقة لما رسمته مراكز الاحتكار العالمية للمنطقة، طوال عقود من جهة، وبين الإبقاء على الوضع الراهن على ما هو عليه، رغم الجراحات والدماء النازفة بغزارة من الجهة الأخرى، تدفع باتجاه مواصلة اتباع استراتيجيات الهيمنة بالحديد والنار، وليس بالفكر والحوار، ولو كان ذلك على حساب سقوط المنظومة الأخلاقية في الديمقراطيات الغربية، التي دأبت على الكيل بمكيالين، عندما يتعلق الأمر بالفصل بين سياساتها الداخلية وسياساتها الخارجية، على غرار ما يحدث في الدولة العبرية، من فصل عنصري بائن، بينما تدّعي أنها إحدى أهم معاقل الأنظمة الديمقراطية في العالم.

لكن، هل يكفي للخروج من هذا النفق أن نتوقف عند هذا التحليل المبسط ظاهرياً؟ وحتى لو سلمنا بذلك، ما الأدوات الكفيلة لإنجاز ذلك؟ سؤالان يندرجان ضمن قائمة طويلة من أسئلة تفتقر مراكز الاحتكار الدولية للارادة الفكرية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية إلى الإجابة عليها، أما إذا ما توافر الحد الأدنى من تلك الإرادة العرجاء، حتى اللحظة، فإن منطلق طريق الخلاص واضح، ومستهله قراءة حقيقية صادقة لمشهد التطرف المتنوع المشارب، والذي يعم العالم بأسره، وليس منطقة الشرق الأوسط فحسب، قراءة تفضي، بالضرورة، إلى تشخيص المرض كما هو، وليس كما يرغب صانعو القرار في تلك المراكز.

وبما أن الحديث، هنا، يدور حول التطرف والإسلام السياسي، كما يقال، فإن تشخيص هذه الحالة يفضي إلى سببين رئيسين، يقفان وراء هذا المد العنفي العارم: الأول يتعلق بطول عمر الاستبداد، وانسداد أفق التغيير السياسي نحو كيانات سياسية ديمقراطية في بلدان المنشأ، باتت تشكل استحقاقا تاريخياً. والثاني لا يخرج عن دائرة إيقاظ نعرة الانتماءات الضيقة في بلدان المهجر، من خلال تنامي ظاهرة كراهية الأجانب واستشراسها، فالعنف لا يولد إلا نفسه، في نهاية المطاف.

كلمة أخيرة، إن جمهور الحراك المتطرف حول العالم عريض، شئنا أم أبينا، وهذا جزء على جانب كبير من الأهمية لتشخيص الحالة، وبالتالي، من الغباء حجب هذه الحقيقة، بالنظر إليها من غربال سياسات فوقية متعالية على الواقع، ينتجها التحالف الغربي- العربي، لمحاربة قشرة من قشور التطرف في المنطقة العربية والعالم.

٢٨ أكتوبر ٢٠١٤

٢٨ أكتوبر ٢٠١٤

تقف تركيا مترددة في المشاركة في "التحالف" الذي تشكّل من أجل الحرب ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، أو بدقة أكبر نرى أنها تعتقد أن أميركا ستكون بحاجة إليها لأن الحرب ضد داعش لن تحسم بالقصف الجوي، بل ستكون بحاجة لقوات برية، وهنا ستكون أميركا مضطرة للتفاهم مع تركيا.

ولذا وضعت شروطا للمشاركة أساسها أن الحرب يجب أن تستهدف النظام السوري كذلك، وأن الهدف يجب أن يكون إسقاطه وليس التخلص من داعش فقط، ولا شك أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك قوة عسكرية قادرة على التدخل، ويبدو أن تركيا تريد ذلك، لكن ليس بأي ثمن، بل تهدف إلى تغيير النظام السوري بالتحديد.

وربما كانت هي الوحيدة التي تمتلك هذا الطموح، لأنه لا يبدو أن أميركا قد طرحت على ذاتها هذا الأمر إلى الآن، وربما يتعلق الأمر أيضا بتطورات الوضع في العراق، وبالتفاهم الممكن مع إيران.

"تعتقد تركيا الآن بأنها أمام فرصة جديدة لكي تعيد فرض شروطها، وبالتالي تقرر من يحكم في دمشق، وهي مسألة حاسمة بالنسبة لها، وستقاتل من أجلها، لأن لسوريا أهمية كبيرة في منظور السياسة التركية "

ربما هذا التوقّع هو الذي يجعل تركيا تتشدد في رفض المشاركة دون الموافقة على شروطها، لأن الموافقة على هذه الشروط يعني أن تحدد تركيا طبيعة النظام السياسي الجديد في سوريا، ولتشددها "تاريخ" كذلك، حيث اكتشفت بعد عام من الثورة السورية أن لأميركا سياسة لا تصبّ في مصالح تركيا التي كانت تريد تغيير النظام السوري لمصلحة قوى معارضة "حليفة" لها، بينما ذهبت أميركا للتفاهم مع روسيا على حل يعطي الأولوية للسيطرة الروسية على النظام الجديد.

تركيا الآن تعتقد بأنه باتت أمامها فرصة جديدة لكي تعيد فرض شروطها، وبالتالي أن تكون هي من يقرر من يحكم في دمشق. هذه مسألة حاسمة بالنسبة لها، ولهذا ستقاتل من أجلها، نتيجة أن لسوريا أهمية كبيرة في منظور السياسة التركية التي قررها أردوغان منذ أكثر من عقد، والتي أتت رياح الثورة السورية لتعصف بها.

ورغم ضغوط أردوغان على بشار الأسد لكي يجري تغييرا مهما في السلطة لمصلحة تشكيل "دولة تعددية"، فإن بنية النظام السوري لم تكن تسمح بأي تنازل، حتى إن كان هامشيا كما ظهر أصلا في "السياسة الإصلاحية" التي قام بها بشار الأسد، وهو ما جعل تركيا في ورطة، خصوصا أن الأمور لم تكن واضحة في أي مسار تسير سوى أن الثورة سوف تفرض تغيير النظام.

لهذا قررت بعد حوار وضغط لثلاثة أشهر أن تنقلب سريعا وتكون مع الثورة، لكن مع تحضير بديل يخضع لسيطرتها، هو المجلس الوطني المسيطَر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

لقد حصل أردوغان على "امتيازات" كبيرة من بشار الأسد فترة "الصداقة الشخصية" بينهما، حيث وقّع الطرفان تحالفا إستراتيجيا، شمل تشكيل سوق حرة، الأمر الذي جعل سوريا سوقا مهمة للاقتصاد التركي، وممرا مهما للسلع إلى الخليج، إضافة إلى الامتياز السياسي الذي حصلت عليه تركيا في سعيها لأن تهيمن على سوق الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي دفعها لرفع وتيرة "الصراع" مع الدولة الصهيونية حينها. فقد كانت تسعى لأن تصبح "قوة عالمية" كما صرح "وكتب" داود أوغلو قبل سنوات. ولا شك أن ذلك يحتاج لأن تصبح هي القوة المهيمنة في "الشرق الأوسط"، فذلك هو ما يعزِّز اقتصادها وحضورها العالمي، وبالتالي يفرضها فعلا قوة عالمية.

سنلاحظ بأن كل هذا الطموح كان يتمحور حول "كسب سوريا"، التي هي إضافة إلى أنها سوق مهم، ودولة مهمة، هي الشريان الذي ينشط علاقة تركيا الاقتصادية بالخليج.

"المطلوب أميركيا هو تحجيم داعش في سوريا وليس إنهاؤها، مقابل التركيز على وضع العراق، وما يجري في سوريا من ضربات هو لقطع الإمداد عن داعش في العراق، وعليه فإن أميركا ربما لا تريد قوات برية"

ولهذا كانت تركيا معنية بأن يكون البديل عن النظام القائم نظاما يرتبط بها لكي تستمر في تكريس كل الامتيازات التي حصلت عليها من نظام بشار الأسد، وهي كبيرة ومهمة. وبهذا يمكنها أن تتحوّل إلى "قوة عالمية".

ولهذا أيضا ارتبكت حين وجدت أن أميركا تساوم روسيا على سوريا، فأسهمت في دخول "الجهاديين" من أجل أن تربك التوافقات التي كانت تجري بين كل من روسيا وأميركا، لكن عجز روسيا عن الاستفادة من التفاهم مع أميركا لترتيب بديل عن بشار الأسد خلال مؤتمر جنيف2، ومن ثم انكفاؤها بعد انفجار الصراع في أوكرانيا من جهة، ومن ثم عودة أميركا لكي تتدخل في ترتيب وضع المنطقة من جهة أخرى؛ جعل تركيا تعتقد أنه يمكن أن تعيد فرض شروطها، وتحظى بموافقة أميركية لأن تتولى ترتيب وضع النظام الجديد في سوريا.

هذا ما يجعلها تشترط، وترفض المشاركة دون موافقة أميركية على شروطها. لكن، ولتحديد إمكانيات ذلك، لا بد من طرح سؤالين: الأول هل أميركا جادة في سحق داعش، وبالتالي تحتاج فعلا لقوى برية من أجل ذلك؟ والثاني هل تريد أميركا فعلا تغيير النظام السوري؟ وإذا كانت تريد ذلك هل ستفعل ذلك بالتفاهم مع تركيا أو يمكن أن تفعله بالتفاهم مع إيران، أو أن تبقي المجال لدور روسي؟

ما يقوله المسؤولون الأميركيون هو أن المطلوب هو تحجيم داعش وليس إنهاؤها، وأن التركيز هو على وضع العراق وما يجري في سوريا من ضربات هو لقطع الإمداد عن داعش في العراق، وعليه فإن أميركا ربما لا تريد قوات برية.

وكما أشرنا في مقال سابق فأميركا تضغط من أجل التفاهم مع إيران، حيث تريد تحقيق "استقرار" الخليج عبر ذلك، ومن ثم فهي تريد تعديل وضع السلطة في العراق لمصلحة توافق أميركي إيراني، وبعد ذلك ربما تفكّر في معادلة مماثلة في سوريا، وبالتالي إذا ارتأت بأنه يمكن تغيير وضع السلطة في سوريا فسيكون ذلك بالتفاهم مع إيران بالأساس وليس مع تركيا، أو أن يتحقق تفاهم مع أطراف في السلطة مباشرة فتقوم هي برعاية التغيير لمصلحتها.

انطلاقا من ذلك ربما لا يتحقق تفاهم مع تركيا، ومن ثم تترك دون أن تحقق شيئا سوى استثارة الأكراد نتيجة "تخاذلها" في دعمهم في عين العرب، كما قد تبدو شروطها بلا معنى لأن أميركا أصلا لا تريد تدخلا عسكريا في سوريا كما يبدو أكثر من الضربات الجوية، ولعل هذا ما يجعلها تشير إلى حرب طويلة، وتدعو إلى تدريب بضعة آلاف من المقاتلين السوريين على مدى زمني ليس بالقصير، رغم أن الأمر هنا يحتاج إلى سلاح نوعي وليس إلى تدريب مقاتلين فقط.

"تركيا في مأزق كبير وفي وضع حرج، حيث إن استمرار الصراع في سوريا بالشكل القائم عبر "الحرب على داعش" ربما يؤدي إلى إعادة الحرب إلى تركيا ذاتها، وفي الوقت ذاته لا مصلحة لها في دخول حرب تبدو شكلية إلى أبعد الحدود"

يبدو أن الهدف الأميركي، إلى الآن -على الأقل- يتمثل في إرباك تركيا، وربما جرها إلى حرب لا معنى لها، لأن كل الحرب على داعش تأخذ شكلا "مظهريا"، أو ربما تسعى إلى زعزعة وضعها في سياق تصور مستقبلي، هي أصلا ليست مستعدة له نتيجة ضعفها الاقتصادي، وعجزها عن استخدام قواتها البرية بعد التحولات التي تبعت الانهيار المالي (والذي يبدو أنه سيتكرر في فترة قريبة)؟

أما تركيا فتعاود طرح طموحها الذي تعتقد أنه الضرورة التي ستجعلها قوة مهمة، فهي تعتقد بأن أميركا ستضطر للموافقة على شروطها نتيجة حاجتها لإنهاء داعش، وهي هنا تنطلق من أساس خاطئ في التحليل. لكنها في كل الأحوال لا تستطيع المشاركة في "الحرب" على داعش وفق المنظور الأميركي الذي يتجاهلها أصلا، ويركّز على إيران بدلا عنها.

لقد كانت أهمية تركيا قائمة حينما كانت أميركا تريد وقف التمدد الشيوعي جنوبا، أما اليوم فهي تريد حصار الصين بعد أن انتهى "الخطر الشيوعي"، ولهذا تحتاج إيران أكثر.

يعني هذا أن تركيا في مأزق كبير، وفي وضع حرج، حيث إن استمرار الصراع في سوريا بالشكل القائم عبر "الحرب على داعش" ربما يؤدي إلى إعادة الحرب إلى تركيا ذاتها. لكنها في الوقت ذاته لا مصلحة لها في دخول حرب ضد داعش من الواضح أنها شكلية إلى أبعد الحدود، وقد تورطها في مشكلات دون أن تحقق لها نتائج مفيدة، لأن الحرب في نهاية المطاف هي "لعبة أميركية" لأغراض سياسية ليست في صالح تركيا.

أظن أن مشكلة تركيا كانت في أنها تعاملت مع الثورة السورية من منظور ضيّق قام على أساس ترتيب سلطة بديلة تابعة لها، في وضع كانت فيه الأحزاب التي اعتمدت عليها غير جديرة بأن تكون قيادة للثورة، وعلى العكس من ذلك كانت ضارّة لأنها بنت سياساتها على أساس صراع غريزي ضد السلطة وبمنظور طائفي، كانت السلطة السورية بأشدّ الاحتياج إليه لتأكيد خطابها الذي قام على طائفية الثورة. وبالتالي كانت تركيا تضع ذاتها في المأزق من الأساس.