١٠ نوفمبر ٢٠١٤

١٠ نوفمبر ٢٠١٤

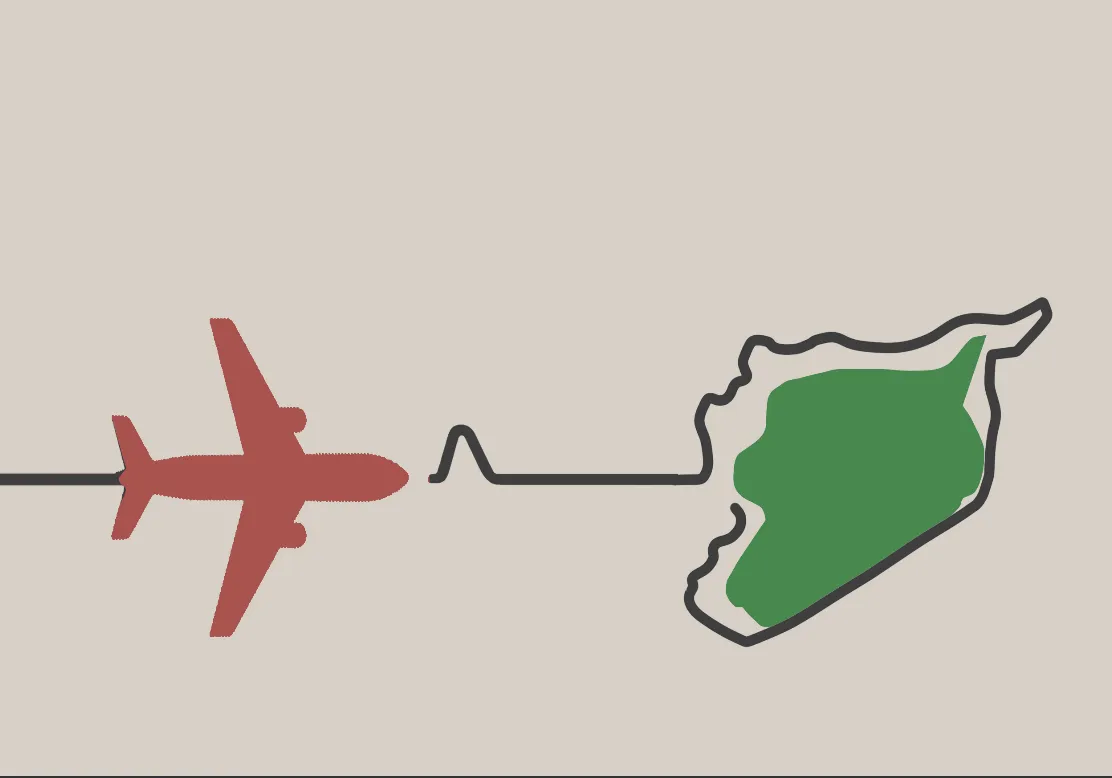

تجري بعض الأطراف الإقليمية والدولية محاولات لتأهيل نظام الأسد وإعادته إلى الواجهة السياسية على اعتبار أن هذا الحل يمثل الخيار العقلاني والعملي الوحيد في هذا الظرف والضامن لمستقبل سوريا وأمن المنطقة، وذلك ضمن حسابات ورهانات معينة، فيما يبدو أنه محاولة للاستفادة من اللحظة السياسية الملتبسة والمركبة التي يمر بها العالم.

ثمة معلومات عديدة يجري تداولها في الإعلام تفيد بوجود جهد مصري بهذا الخصوص غير معلن ولكنه حثيث ويعمل على أكثر من اتجاه وفي أكثر من مكان.

ويقوم الجهد المصري -وفق ما تسرب من مصادر عديدة- على إقناع بعض الدول الخليجية بقبول مصالحة مع نظام الأسد كمقدمة لإعادة تعويمه بذريعة إنقاذ النظام العربي بعد مرحلة الربيع وربط هذا الموضوع بجهود مكافحة التطرف الأصولي وإثبات أن لنظام الأسد دورا مركزيا في هذا المجال وهو ما يحتم دمجه ضمن منظومة عربية أوسع قد يصار إلى تأسيسها في المستقبل المنظور.

"يقوم الجهد المصري لتأهيل الأسد -وفق ما تسرب- على إقناع بعض الدول الخليجية بقبول مصالحة مع نظامه كمقدمة لإعادة تعويمه بذريعة إنقاذ النظام العربي بعد مرحلة الربيع وربط هذا الموضوع بجهود مكافحة "الإرهاب""

كما كشفت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف عن رغبتها في إعادة إحياء مفاوضات جنيف ولكن وفق صيغته الأولى التي لا تمس وضع الأسد وترتكز على محاربة الإرهاب وإشراك المعارضة في حكومة وحدة وطنية، على أن تبقى الوزارات السيادية من حصة الأسد، ويذهب البعض إلى حد القول إن موسكو باتت في مرحلة رسم طاولة المفاوضات وإعداد برنامج التفاوض وخريطة الأطراف المتفاوضة.

السؤال البديهي الذي يتبادر للذهن أمام هذا التغير المفاجئ في قراءة الوضع السوري: ما الذي حصل وشجع أصحاب المقاربات المذكورة على طرح أفكارهم للحل في هذا التوقيت؟ فيما لا يبدو أنه يمتلك حظوظا كبيرة للنجاح على أرض الواقع، بل ثمة ما يؤكد عكس ذلك نتيجة تعقد الأوضاع وحالة التباعد بين الأطراف المتصارعة، حتى مقارنة بالمرحلة التي جرت فيها مفاوضات جنيف2 والتي انتهت بفشل ذريع.

تراهن الدبلوماسيتان المصرية والروسية على جملة من المعطيات الحاصلة في السياقين السوري والإقليمي، وتحاول على أساسهما اختبار الفرص الممكنة لنجاح تلك الرهانات ومن ثم فرض سياق تفاوضي على القوى الإقليمية والدولية يضمن إدماج نظام الأسد كخيار إلزامي في المرحلة المقبلة، مستغلتين في ذلك عدة عوامل:

- استغلال مرحلة خلط الأوراق التي أنتجها الانشغال العالمي بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومحاولة تمرير طروحات وأفكار معينة.

- اعتقاد مصر وروسيا أن المصالح الأميركية باتت مهددة نظرا للتهديدات الأمنية التي أفرزتها الأزمة السورية على الدول الخمس المجاورة لها (تركيا والعراق والأردن ولبنان وإسرائيل) وهي ركيزة للمصالح الأمنية الأميركية في المنطقة.

- تعرض الأمن الإسرائيلي -بعد الهدوء عقودا طويلة- لمخاطر حقيقية ومن أكثر من اتجاه (سيناء والجولان وغزة وجنوب لبنان)، ومحاولة الضغط على أميركا من هذه الخاصرة.

- حالة التشتت في صفوف المعارضة السورية ومحاولة إقناع أميركا بلا جدوى بالبحث عن بدائل لنظام الأسد.

بالنسبة لمصر تندرج مسألة تأهيل نظام الأسد ضمن خطة واسعة لإعادة الدور المصري وترتكز على جملة من المحاور: بناء مجال إقليمي أمني وسياسي طارد للإخوان المسلمين في المنطقة من ليبيا غربا إلى سوريا شرقا، وخلق محور مواز لما تعتقده محورا مضادا (قطري-تركي) تشكل سوريا جبهته الشرقية.

"تندرج محاول مصر تأهيل نظام الأسد ضمن خطة واسعة لإعادة دورها عبر بناء مجال إقليمي أمني وسياسي طارد للإخوان المسلمين في المنطقة من ليبيا غربا إلى سوريا شرقا، وخلق محور مواز لما تعتقده محورا مضادا تشكل سوريا جبهته الشرقية"

ومن شأن هذه الترتيبات -في حال نجاحها- إعادة فعالية الدور المصري كما يتصوره نظام السيسي في المرحلة الراهنة، خاصة بعد محاولة مصر ترويض الجانب الفلسطيني وإخضاعه لصالح الرؤية المصرية، ومحاولات مد جسور العلاقات مع لبنان ودمجه ضمن هذا الإطار بالتزامن مع فتح العلاقات مع السودان والترتيبات الأمنية مع الجزائر خاصة على صعيد محاربة الإسلاميين.

وتحاول مصر تمرير رؤيتها هذه عبر إعلامها ومراكز أبحاثها التي بدأت تروج لدور عربي يمكن أن يقوم به نظام السيسي، وكذلك عبر محاولة تصديرها حقيقة أن الإرهاب الذي تجسده التنظيمات المتطرفة يشكل الخطر الأكبر على أمن وسلامة الإقليم والنظام الدولي برمته، ويقوم التكتيك المصري في هذا المجال على محاولة اللعب على وتر المخاوف الأميركية والإسرائيلية، والعمل ضمن أجندتهما، بل وطرح القضايا التي تعتقد أنهما ترغبان بها ولكنهما تتهيبان طرحها نظرا لحساسيتها الإقليمية، وذلك ضمن لعبة سياسية مكشوفة، وفيما يبدو أنه رسالة لإمكانية قبول لعب أدوار تأنف الدولتان عن لعبهما.

أما روسيا فهي تسعى من خلال عودتها للساحة الإقليمية بعد غيابها السياسي الملحوظ نتيجة انهماكها بالوضع الأوكراني إلى إعادة فتح النوافذ في علاقاتها مع الغرب واختراق حالة الجمود، خاصة مع واشنطن، وتنطلق في طرحها هذا من تقديرها أن واشنطن ربما بحاجة لمثله في الظرف الراهن.

وتعتقد موسكو أيضا أن فرصة إحداث تغييرات جديدة في المقاربة السورية تقوم على أساس التركيز على المعارضة الداخلية القريبة منها والتقليل من فعالية المعارضة الخارجية وتحويلها إلى طرف هامشي عبر الإيحاء بأنها مسؤولة عن ظهور تنظيم داعش وتمدده في المنطقة، مستغلة متاعب الأطراف المؤيدة للمعارضة السورية والخلافات الجارية بين أطرافها، لكن الهدف الأساسي لموسكو هو إعادة طرح نفسها كطرف إيجابي في النظام الدولي، واختبار مدى قبول الغرب مثل هذا التوجه الروسي على أمل فتح أبواب التفاوض أمام ملفات الخلاف المعقدة من أوكرانيا إلى العقوبات الاقتصادية وأسعار النفط المنخفضة.

تتغذى المقاربتان المصرية والروسية على تقديرات صدرت من بعض المؤسسات المؤثرة في صناعة القرار الأميركي، خاصة مؤسسة راند التي أصدرت تقريرا لها في أغسطس/آب ضمنته نتيجتين، أولاهما: أن التسوية المتفاوض عليها مع نظام الأسد لم تعد مشهدا مطروحا بقوة بين مشاهد حل الأزمة السورية، وثانيتهما: أن سقوط نظام الأسد -وهو مشهد صار أبعد احتمالا- لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة.

علما بأن هذه النتيجة تم بناؤها على معطيات متحركة وغير ثابتة حصلت في المشهد السوري في مرحلة ما قبل صياغة راند تقريرها، إضافة الى حقيقة أن الكثير من تقارير المؤسسات الأميركية بخصوص الأوضاع في المنطقة صار محل شك كبير خاصة بعد اعتراف الرئيس باراك أوباما بأن بلاده أخطأت في تقدير مخاطر نشوء تنظيم داعش وتمدده، والمعلوم أن الإدارة الأميركية تستند في جزء من عملية صناعة سياساتها إلى ما تنتجه تلك المؤسسات من تقديرات ودراسات.

"أي علاج للأزمة السورية يتطلب حلا إقليما شاملا ينطوي على إعادة صياغة النظام الإقليمي برمته وإعادة التوافق للنظام الدولي الذي تشتبك أطرافه في أكثر من موقع وقضية، وهو ما يبدو أكبر من توقعات السيسي وبوتين"

مما لا شك فيه أن المقاربتين المصرية والروسية تنطويان على تسطيح واضح لتعقيدات الأزمة السورية وتأثيراتها العميقة في الواقع الإقليمي بحيث لم يعد ممكنا اختزالها في بعض الأهداف الدعائية أو حتى الأمنية لأطراف معينة، إذ لم تعد خافية جملة التحولات الجذرية التي حصلت في عمق الأوضاع الاجتماعية والحقائق السياسية، مما لا يسمح بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة السورية، وهو ما تحاول مصر وروسيا إعادته عبر ترقيعات لم يكن بالإمكان قبولها في وقت أبكر من ذلك بكثير.

فلو كان الأمر ممكنا لما ترددت أميركا التي تنخرط اليوم بالصراع في طرحها ومحاولة فرض سياق مناسب لإدماجها في واقعه. علاوة على ذلك، لا تملك المقاربتان السابقتان أي ركائز إقليمية تساعد على إنجاحهما نظرا لتعارضهما مع رؤية أغلب الأطراف الإقليمية بما فيها الطرف الإيراني الداعم لنظام الأسد والذي يرى أن أي طرح من خارج عباءته لن يكون مناسبا له ولا مواتيا لترتيباته بخصوص المنطقة ومسار تفاوضاته، ولاعتقاده أن أي تفاهمات بعيدة عنه سيجري بناء ترتيبات موازية لها ستؤدي إلى خروجه من منطقة النفوذ السوري لصالح الأطراف المساهمة في الحل.

الواقع أن أي حل للأزمة السورية يتطلب حلا إقليميا شاملا، ينطوي على إعادة صياغة النظام الإقليمي برمته وإعادة التوافق للنظام الدولي الذي تشتبك أطرافه في أكثر من موقع وقضية، وهو ما يبدو أكبر من توقعات السيسي وبوتين، إذ لم يستطع السيسي الوصول إلى مرتبة طرف مؤثر في الداخل المصري نفسه ولم يستطع مواجهة التحديات العديدة التي تنتصب في وجهه، ولم يستطيع بوتين أن يكون سوى قوة إقليمية عادية تستند إلى عائدات النفط المتراجعة أسعارها لتسيير شؤونها الداخلية، في الوقت الذي تآكلت قوة نظام الأسد لدرجة حولته إلى مليشيا تمتلك قوة جوية في طريقها إلى التلاشي.

١٠ نوفمبر ٢٠١٤

١٠ نوفمبر ٢٠١٤

اجتازت طهران عتبة جديدة في سياستها السورية، فانتقلت، بمناسبة مرور ذكرى استشهاد الحسين في عاشوراء، من التدخل الشامل للحفاظ على نظام الأسد العميل لها، إلى سياسة الاحتلال الطويل لبلدٍ لا يزال شعبه يقاتل، منذ أربع سنوات، للتحرر من الارتهان لطغمة عسكرية فاشية، مستعدة لاستخدام أكثر الأساليب وحشية، وبيع البلاد إلى مَن يشاء، في سبيل الحفاظ على الحكم والاستمرار.

فما نقلته وكالات الأنباء عن مصادر متقاطعة عن مشروع توحيد الميليشيات الشيعية، العراقية والأفغانية والإيرانية، التي تستخدمها طهران للقضاء على مقاومة الشعب السوري وإخضاع السوريين لإرادتها، في جيش جديد، يعمل، جنباً إلى جنب، مع قوات حزب الله التابعة لها وما تبقى من ميليشيات الأسد وقواته المتفككة ـ التي يحاول أن يعيد ترميمها، من خلال حملة اختطاف الشباب وتجنيدهم بالقوة ـ يعني أننا أمام فرضية الاستيطان في الحرب، وتحويل سورية إلى مسرحٍ لصراع مديد قد يتجاوز عشرين عاماً، ويجمع بين الحرب الجيوسياسية والدينية والقومية والثقافية معاً، ويهدد بفصل المنطقة، بأكملها، عن دورة الحضارة والمدنية.

استعراض القوة في عاشوراء

" نحن أمام فرضية الاستيطان في الحرب، وتحويل سورية إلى مسرحٍ لصراع مديد قد يتجاوز عشرين عاماً "

بدل تراجعها خطوة أو خطوتين، كما كان التحالف الغربي يأمل، للمساعدة في الحرب ضد الإرهاب الداعشي التي تصب في مصلحة إيران، قررت طهران الهجوم بقوة أكبر، ورمي كل ثقلها وراء مشروع سيطرتها الإقليمية، والمراهنة، أكثر من أي فترة سابقة، على الحرب الدينية والمذهبية التي تعتقد عن حق أنها تملك فيها ميّزات تفاضلية أعظم، بعدما نجحت في تجييش المشاعر الطائفية عند الجماعات الشيعية التي كانت قد خضعت، خلال قرون، لهيمنة الإسلام السني، وتعلمت التعايش مع وضعها كأقليات.

وما حصل من استعراض للقوة والسطوة المذهبية، بمناسبة عاشوراء في المدن السورية، وفي مساجد المسلمين السنّة، وأسواقهم التقليدية، يدل على أن طهران بدأت تعتقد أن حملة التشييع الخفية، التي مارستها في الثلاثين عاماً الماضية، وحققت فيها بعض النتائج، لم تعد ضرورية، ولا منتجة، وأن بإمكانها، منذ الآن، أن تسفر عن وجهها، لتثبت مكاسبها، وتعمل على تعظيمها، وتأكيد حضورها العلني القوي في مدن سورية وأحيائها، وأن تبرز هدفها في تغيير البنية المذهبية والسكانية للبلاد، لتزرع العداء والانقسام بين أبناء الشعب الواحد، وتجعل القطيعة غير قابلة للتراجع، وتتصيّد في ماء الفتنة الطائفية العكر.

وهي، منذ الآن، تعدّ الشبان الشيعة الذين تدعوهم للقتال في سورية من كل البلاد، بمرتبات عاليةٍ لم يحلموا بمثلها من قبل، وتعدهم بالقدوم مع عائلاتهم لاحتلال منازل السوريين المهجرين، والحصول على الجنسية السورية، ليصبحوا جزءاً من المجتمع الشيعي الجديد الذي تنوي إقامته في سورية، كقاعدة دائمة لاحتلالها ونفوذها. وهي تنحو، في ذلك، نحو المنظمة الصهيونية التي غيّرت، بالفعل، من خلال الحرب والقتال الطويل وبث الذعر والفوضى في المجتمعات المحلية المشتتة الطبيعة السكانية والحضارية لفلسطين، وجعلت من المجتمع اليهودي في فلسطين أمراً واقعاً، لا يمكن الرجوع عنه، هو الذي تحول إلى دولة اسمها إسرائيل.

مَن يغذّي جنون العظمة الإيراني

يغذي هذا الطموح لانتزاع سورية بعد العراق ولبنان من العالم العربي وإلحاقها بإيران، واعتبارها بمثابة المحافظة 35 من محافظاتها، عوامل عديدة مترابطة:

الأول سكوت المجتمع الدولي وخنوعه، سواء على مستوى الأمم المتحدة التي يفترض أن تكون وصية على سيادة الدول واستقلال الشعوب وحريتها ضد العدوان الأجنبي، أو على مستوى الدول الكبرى العضو في مجلس الأمن التي يتوجب عليها، حسب مواثيق المجلس، حفظ الأمن والسلام الدوليين، ووقف عمليات الاحتلال والإبادة الجماعية والقتل المنهجي والمنظّم على أساس التمييز الطائفي أو القومي أو الجنسي. ولا أحد يعرف بالضبط ما إذا كان موقف المجتمع الدولي، الصامت والمكتوف اليدين، أمام جرائم ضد الإنسانية ترتكب منذ أكثر من ثلاثة أعوام في سورية، بتوجيه وتنظيم وتخطيط من حكومة طهران، وبأدواتها وأذرعها المسلحة، نابعاً من التواطؤ والضلوع في الجريمة والموافقة على الأهداف، أم من البلادة والخوف والغباء السياسي، أم من عدم المبالاة والاستقالة السياسية والأخلاقية.

" ينبغي النظر، أيضاً، إلى القطيعة التي كرّستها نُظُم الطغيان والفساد بين الشعوب العربية، وبينها وبين الدول الإقليمية الديمقراطية "

والعامل الثاني الذي يشجع طهران على أن تحلم بتحويل سورية إلى "إسرائيل" ثانية عن طريق التهجير والتدمير وإحلال شعب محل شعب، نجاح النخبة التيوقراطية الحاكمة في إيران، وعلى رأسها السيد علي خامنئي، في تجييش الجماعات الشيعية، المنتشرة في أكثر من بلد ومكان، للدفاع عن نظامها، ودعمه في تحقيق مشروع هيمنتها الإقليمية التي لا تكف عن التذكير بحقها فيها، ورهانها على قوة المشاعر الطائفية، لمواجهة المقاومة العربية، بعدما فشلت في فرض إرادتها على المنطقة، من خلال قيادة ثورة إسلامية عابرة للطوائف، تعيد تكتيل المشرق والعالم العربي من حولها.

وما شهدته شوارع دمشق ومساجدها من الاستعراض الكثيف والصادم للحضور الشيعي الأجنبي، الإيراني والأفغاني والعراقي وغيره، يهدف، بالضبط، إلى تعبئة المشاعر العدائية عند ميليشياتها، والتلويح لها بالانتصارات والمكاسب الهائلة التي ستجنيها من وضع اليد على المدن المفتوحة، ودفعها إلى المواجهة والقتال بشراسة، باسم الحسين وراية حب أهل البيت، ضد أصحاب البلاد الأصليين. أكثر فأكثر، تتطابق استراتيجية التعبئة الدينية الإيرانية مع التعبئة الدينية التي استخدمها الكهنوت الكاثوليكي في القرون الوسطى، ليحرف نظر المسيحيين عن طغيان الكنيسة ورجالها، وليوجه عدوانيتهم نحو اليهود بوصفهم قَتَلَة المسيح، وفي مرحلة لاحقة ضد المسلمين الذين احتلوا الأراضي المقدسة المسيحية، والتي قدمت التبرير الديني للحروب الصليبية. وأكثر فأكثر، تستخدم شهادة الإمام الحسين من الكهنوت الإيراني، في سبيل توجيه التهمة الجماعية للسنّة، وتبرير قتالهم بوصفهم قتلة الحسين، كما يستخدم شعار لبّيك يا حسين صرخة حرب للمتشيعين الفرس، في مواجهة شعار الله أكبر الذي يستخدمه المقاتلون السنّة.

والعامل الثالث هو انحناء العالم العربي أمام الهجمات الأجنبية المتقاطعة، بل انمحاؤه، وفقدانه توازنه، وانهيار استراتيجيته ودفاعاته التي تمحورت، منذ عقود، خلف حلم التكتل العربي والفكرة القومية التي تحولت على يد طغم حاكمة مافيوزية إلى وسيلة للتغطية على السياسات اللاوطنية، وتجريد الشعوب من حقوقها الفردية والجماعية، والحيلولة دون أي تفاهم، أو تعاون، إقليمي، باسم الحفاظ على السيادة والاستقلال، في وقت فتحت فيه الأبواب على مصاريعها، لإدخال القوى الإقليمية والدولية التي تتقاسم معها المصالح والمنافع الناجمة عن دحر الشعوب، وتهميشها وإخراجها من دائرة الفعل والسياسة والقرار. وفي السياق نفسه، ينبغي النظر، أيضاً، إلى القطيعة التي كرستها نُظُم الطغيان والفساد بين الشعوب العربية، وبينها وبين الدول الإقليمية الديمقراطية التي تمثل الثقل النوعي الوحيد الذي يمكن أن يحد من الاختلال الخطير في التوازنات الإقليمية.

وفي هذا السياق، أيضاً، تكمن بذور الفتنة التي شجعت عليها أوساطٌ أصابها الهلع من فقدان السيطرة ودق إسفين العداء داخل المجتمعات العربية بين قوى إسلامية وقوى علمانية، في وقت تحتاج فيه هذه المجتمعات، أكثر من أي فترة سابقة، إلى التفاهم والاتحاد.

" كانت طهران والنظام السوري المستفيدين الرئيسيين من خلط الأوراق الذي نجم عن ظهور داعش "

العامل الرابع، خلط الأوراق الذي نجم عن ظهور داعش، والذي كانت طهران والنظام السوري المستفيدين الرئيسيين من وجوده وتوسعه، سواء قبل تشكيل التحالف، عندما كان يواجه الجيش الحر، ويحتل المناطق التي حررها من نظام الأسد، أو بعده، عندما أصبحت الحرب على الإرهاب الأجندة الوحيدة للمجتمع الدولي، بعد أن تصدر الصراع ضد داعش واجهة المشكلات في الشرق الأوسط والمشرق العربي، حتى أن دولاً أعضاء كثيرة في التحالف كانت حريصة على إشراك إيران الخامنئية فيه. ولا يمكن لأحد أن ينكر أن أكبر خاسر من ظهور داعش ثم من حرب التحالف ضدها كانت القضية السورية التي يكاد الصراع ضد الإرهاب يغطي عليها، ويغيّب معاناة الشعب السوري، واستشهاده، عن أعين العالم وسياسييه.

إيران التوسعية وداعش، وجهان لعملة واحدة، وهما يخدمان بعضهما، بمقدار ما يوجهان المنطقة، بأكملها، نحو حربٍ دائمة، ويعطلان كل نوابض التواصل والتفاهم والتعاون بين جماعاتها، ويقطعان الطريق على أي أمل بإعادة بناء دولة المواطنة المتساوية والمؤسسات وحكم القانون، ويستبدلانها بدولة الميليشيات وزعماء العشائر ومرتزقة الدول والأجهزة والمافيات، فكلاهما يدركان أن الحسم العسكري مستحيل، ولا يراهنان من أجل تحقيق أهدافهما سوى على إطالة أمد الفوضى والضياع وزرع اليأس والقنوط في نفوس المشرقيين.

أربعة محاور للعمل

" لا يمكن لأحد أن ينكر أن أكبر خاسر من ظهور داعش ثم من حرب التحالف ضدها كانت القضية السورية "

في قلب هذه الفوضى والحرب الدائمة والخراب والدمار، تحولت سورية مسرحاً لكل الحروب والمواجهات، وهي مهددة بأن تصبح موطناً دائماً أو طويل المدى لبربريتين متنازعتين، ومتضامنتين، في الوقت نفسه، ضد المدنية والحضارة والأمن والاستقرار والحياة. كلاهما يجعل من ثقافة الموت شهادة على الحقيقة والصواب، ومن قتل الإنسان عبادة وتقرّباً من الله، ومن الكذب والنفاق وتزوير الحقائق دليل إيمان وصدق. كلاهما يحولان الإيمان بالله كفراً بالإنسان.

ليس هناك وصفة سريعة وجاهزة لمواجهة طاعون الحرب والخراب والفوضى الفكرية والسياسية والعسكرية التي يشهدها المشرق، اليوم، وقسم كبير منها مصنوع عن عمد وسابق تصميم، سوى بالجمع بين أربعة مساعٍ متوازية:

أولاً، إعادة إحياء الضمير العالمي، وحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعوب المهددة في حياتها وبقائها، والقيام بالتزاماته في حمايتها، وضمان حقوقها. وثانياً، إدانة الطائفية كشكل من أشكال العنصرية، ووقف التواطؤ، مقصوداً كان أم لا، مع مشروع طهران الاستعماري، وإجبارها على تغيير سياساتها القائمة على زرع الفتنة المذهبية، وتعبئة مشاعر الكراهية والحقد والانقسام داخل المجتمعات، والتدخل السافر في شؤونها بالوسائل العسكرية والسياسية، وتجنيد ميليشيات من المرتزقة المحليين والأجانب، للعمل في خدمتها، باسم تصدير الثورة، أحياناً، وحماية مقدسات الشيعة، أحياناً أخرى، والحفاظ على خط المقاومة المزعومة لإسرائيل، أحياناً ثالثة، بينما لا تخدم سياساتها التخريبية سوى مشاريع التوسع الاسرائيلي في فلسطين والعالم العربي.

وثالثاً، إيقاف العالم العربي، والمشرق بالخصوص، على قدميه، وإخراجه من حالة الانقسام والتشتت والفوضى وانعدام الثقة الذي دمر معنويات شعوبه، وأهدر طاقاتها وأفقدها أي أمل بالمستقبل.

ورابعاً، معاملة داعش والسياسة التوسعية الإيرانية على قدم المساواة، كمصدر لزعزعة الاستقرار وتدمير أسس الحياة المدنية والقانونية في المنطقة، وإهدار حقوق الأفراد والجماعات على مذبح إرادة السيطرة والتسلّط التي تتغذى من جنون العظمة القومية والدينية والاستهانة بالإنسان والمجتمع والتاريخ، على حد سواء.

٩ نوفمبر ٢٠١٤

٩ نوفمبر ٢٠١٤

على مدى سنوات من تأسيسها حافظت جبهة النصرة على نهج يقوم على الحفاظ على علاقات ودية مع كافة فصائل الثورة السورية، وتجنبت الصدام مع كافة القوى المحلية والإقليمية والدولية، وقدمت تطمينات عديدة بعدم فرض رؤيتها حول مستقبل سوريا واعتماد منهج الشورى في تدبير الخلافات وإدارة المناطق المحررة، والحرص على تقديم الخدمات والإغاثة للجميع، وعدم الانفراد في تحديد شكل الحكم، وتأجيل موضوع تطبيق الحدود وإقامة الشريعة، إلا أن ذلك لم يفلح في إعادة النظر بالتعامل مع النصرة كحركة إرهابية.

عندما تشكل التحالف الدولي للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، كانت جبهة النصرة هدفا مفضلا لغارات التحالف الجوية منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفي الوقت نفسه بدأت الفصائل والقوى السورية الموسومة بالاعتدال من طرف الولايات المتحدة وحلفائها تنشط في تقديم خدماتها للحلول مكان الحركات الإسلامية الموصوفة بالتطرف والإرهاب، وبعد ستة أسابيع من بدء الضربات الجوية في سوريا حسمت جبهة النصرة والحركات الإسلامية أمرها بالتعامل مع حلفاء أمريكا وشركائها المحليين باعتبارهم "عملاء"، ودخلت مؤخرا جبهة النصرة في صدام مسلح في ريف إدلب، واستولت على معاقل كل من "جبهة ثوار سوريا"، وحركة "حزم"، وباتت المنطقة تقع تحت سيطرتها التامة.

انتصارات جبهة النصرة الأخيرة تعيد إلى الأذهان صورتها التي فقدتها منذ الخلاف والصدام مع أشقائها في تنظيم الدولة الإسلامية، عندما كانت "جبهة النصرة" تحقق نجاحات كبيرة، وتستقطب مقاتلين محليين وأجانب، وتتمتع بدعم واسع النطاق من الجهادية العالمية، فقد تمكنت النصرة حتى كانون أول/ ديسمبر 2012 من تنفيذ عمليات كبيرة، وأعلنت عن مسؤوليتها عن أكثر من 500 هجوم، منها سلسلة من الهجمات الانتحارية. وبفضل تميزها عن جماعات الثوار العاملة في سوريا، فقد اكتسبت شرعية لدى أفضل المُنظرين الجهاديين في العالم، الذين دعوا المناصرين على المستويات الشعبية في جميع أنحاء العالم إلى المساعدة في تمويل الجماعة أو الانضمام إليها. وقتها لم تنتظر الولايات المتحدة طويلا على محاولة "جبهة النصرة" التعمية على هويتها وانتمائها، فقد أدرجتها على قائمة الإرهاب في 11 كانون أول/ ديسمبر 2012، واعتبرتها امتداداً للفرع العراقي للقاعدة والمعروف باسم دولة العراق الإسلامية. وبحسب هارون زيلين فإن إدارة أوباما كانت تحاول وأد صعود "جبهة النصرة" في المهد من خلال تصنيفها الآن كمنظمة إرهابية، قبل قيامها بشن هجوم على المصالح الأمريكية أو الوطن الأم.

خلال فترة وجيزة حظيت جبهة النصرة باحترام كبير في أوساط السوريين نظرا لصلابة مقاتليها في مواجهة قوات النظام وعملياتها النوعية، وتعاونها وتنسيقها مع كافة الفصائل المسلحة، ولسلوكها المنضبط والايجابي مع المجتمع المحلي وتقديمها خدمات إغاثية عديدة، وتأسيسها لمحاكم شرعية للفصل في النزاعات اليومية، الأمر الذي ظهر جليا من خلال موجة غضب من كافة أطياف الثورة السورية مدنية وعسكرية وسياسية وشعبية على القرار الأمريكي. فقد دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية معاذ الخطيب، وجماعة الإخوان المسلمين الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها باعتبار جماعة جبهة النصرة لأهل الشام منظمة إرهابية، وتجلى رفض وضع جبهة النصرة على لوائح الإرهاب الأمريكية شعبيا عبر الخروج في مظاهرات مؤيدة لجبهة النصرة ومنددة بالقرار الأمريكي يوم الجمعة الموالية للقرار بتاريخ 14 كانون أول/ ديسمبر 2012، وعنونت فعالياتها باسم: "لا للتدخل الأمريكي: كلنا جبهة النصرة".

لقد أظهرت جبهة النصرة منذ تأسيسها المزيد من البراغماتية، وأخذت تبتعد أكثر عن الفرع العراقي للقاعدة وتقترب بصورة جلية من نهج القاعدة المركزي الجديد وتكيفاته الموسومة بــ "أنصار الشريعة"، فبحسب تشارلز ليستر: "منذ منتصف إلى آواخر العام 2012، أظهرت المجموعة مستويات عالية من البراغماتية من حيث اعتدال سلوكها، وحدّها من إظهار أهدافها الإيديولوجية المباشرة، فبالإضافة إلى ولائها لتنظيم القاعدة، تهدف جبهة النصرة على المدى الطويل إلى إقامة دولة إسلامية في سوريا كنقطة انطلاق لتحرير القدس وإقامة الخلافة الإسلامية، أما على المدى القصير فتعمل المجموعة على مستوى محلي مع إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على علاقات طيبة مع المدنيين والمتمردين المعتدلين، كما أنها حظرت فرض عقوبة "الحدود" خلال الحرب.

تغيّر نهج النصرة تدريجيا بعد فشل التكيّفات الإيديولوجية، فقد برزت مع الإعلان عن تأسيس "إمارة الشام الإسلامية" على لسان الجولاني زعيم الجبهة في تسجيل صوتي مسجل في 11 تموز/ يوليو 2014، لكنها نفت في اليوم التالي نيتها إعلان الإمارة، والتشديد على نهج الشورى مع كافة الفصائل، ومع ذلك كان إعلان الإمارة من قبل الجولاني يشير إلى مرحلة جديدة لجبهة النصرة، ونهج مختلف في التعامل مع تطورات مشهد الثورة السورية والحالة الإقليمية والدولية المرتبكة، إذ تضع جبهة النصرة استراتيجية القاعدة المتعلقة بـ "إدارة التوحش" التي وضع أصولها أبو بكر الناجي موضع التطبيق العملي، فالإعلان تم بمشورة الجهاديين المحليين السوريين (الأنصار) أولا، تم بالاتفاق مع أكبر الفصائل الجهادية المعولمة (المهاجرين) الذين حافظوا على حيادهم سابقا يخصوص الخلاف بين جبهة الجولاني ودولة البغدادي؛ أمثال: جيش المهاجرين والأنصار، والكتيبة الخضراء، وجند الأقصى، وجيش محمد، وأنصار الخلافة، وصقور العز، وكتيبة بني غردان، وكتيبة الخراسانيين.

لا شك أن استهداف قوات التحالف الجوية لجبهة النصرة والفصائل الإسلامية كأحرار الشام وكتائب المهاجرين، جعل مساحة الخلاف مع تنظيم الدولة تضعف وتفقد كثيرا من مبرراتها، فقد ساندت بعض قوات الدولة الإسلامية جبهة النصرة في مواجهة ريف إدلب مع قوات جبهة ثوار سوريا بزعامة جمال معروف وحركة حزم، ففي لقائه الأخير قال المسؤول العام لـجبهة النصرة في سوريا أبو محمد الجولاني إن هدف التحالف الدولي أكبر من محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. وأوضح أن من أهم أهدافه الإبقاء على نظام بشار الأسد، الذي وصفه بأنه واحد من أهم أوتاد النظام الدولي في المنطقة، على حد قوله، وأشار إلى أن هدف التحالف هو تصفية "المجاهدين" في المناطق التي يسيطرون عليها، وأبرزها حلب ودير الزور والرقة، واستبدالهم بالفصائل السورية "المتواطئة مع التحالف"، واصفا المتعاونين مع التحالف بالعملاء.

بحسب الرؤية الجديدة للجولاني فإن المناطق التي تغلب فيها سيطرة قوات النظام السوري مثل دمشق وحمص وحماة سيمكن التحالف لنظام الأسد من بسط سيطرته عليها، ومن ثم يعلن وقف الحرب وإعلان اتفاقية قريبة من اتفاقية "دايتون" في البوسنة والهرسك، وينهون حالة الحرب وإدماج حكومة النظام مع الحكومة المؤقتة للمعارضة بحيث تكون السيادة الفعلية للنظام كونه الأقوى، وحذّر الجولاني من أن المعركة الحقيقية ضد حزب الله لم تبدأ بشكل جدي، وأن القادم سيكون "أدهى وأمر، وأن حسن نصر الله سوف يندم على ما فعله في أهل الشام". وفسر ما حدث في جبل الزاوية في ريف إدلب مؤخرا، أن جبهة ثوار سوريا التي يقودها جمال معروف اعتدت على بلدتي البارة وكنصفرة، وعلى بعض عناصر النصرة، وهو ما اضطر للتدخل وإنهاء وجود معروف بالجبل، وأكد أن القتال الذي دار ضد جبهة ثوار سوريا لم يكن من قبل جبهة النصرة وحدها بل شاركتها عدة فصائل منها صقور الشام وأحرار الشام وجند الشام. وأضاف الجولاني أن جمال معروف يعد من الشخصيات التي يدعمها الغرب، وأنه لا يسعى لتحقيق ما يرمي إليه "المجاهدون في سوريا". وقال إن باب التوبة مفتوح أمام معروف وغيره لقطع علاقاتهم بالمخابرات الخارجية.

لا شك بأن خطاب جبهة النصرة قد تغيّر كثيرا منذ بدء الضربات الجوية لقوات التحالف على مقراتها واستهداف أعضائها وحلفائها، إلا أن تغيّر نهجها القتالي هو الأبرز، فقد كانت الجبهة تشعر بالحرج من استهداف فصائل سورية مسلحة وتبتعد عن رميها بالعمالة والخيانة، بل طالما تعاونت معها في جبهات عديدة، ولعل السؤال الأهم هو: هل تساهم ضربات التحالف في عودة العلاقات الودية والتنسيق مع تنظيم الدولة الإسلامية، كما فعلا سابقا ضربات مماثلة في توحيد الجهاديين؟.

٩ نوفمبر ٢٠١٤

٩ نوفمبر ٢٠١٤

إذا كان شعار “ما لقيصر لقيصر، وما لله لله”، هو أحد الشعارات التي قامت عليها أسس العلمانية، فإن بعض مشايخ هذه الأيام قد تجاوزوا هذا الشعار بكثير، فهم لا يعتبرون أن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله فحسب، بل يعتبرون أن لقيصر كل شيء على الأرض في الحدود القومية الخاضعة لسيطرته، وله ما عليها من بشر وثروات، أي أن الدنيا له، لكن الأسوأ أن له الدين أيضا.

لا يتوقف الأمر عند هذا، فهو ينسحب على خطاب ما لبث أن شمل دولا كثيرة، بصرف النظر عن الألقاب والمسميات التي منحت للسيد الذي يُطالب الناس بطاعته في المنشط والمكره، وصولا إلى تحريم انتقاده في العلن. واللافت هنا أن الخطاب الذي استند إليه تيار فكري عريض في الساحة الإسلامية خلال السنوات الماضية، والذي يعود في جذوره إلى الفقه الحنبلي؛ اللافت أنه لم يجد حرجا في الانقلاب على المبدأ الذي آمن به من حيث الطاعة لحاكم الغلب، وصولا إلى حرمة انتقاده في العلن، إذ قبل، بل برر سلوك أنظمة كان يدافع عنها مستندا إلى ذات الخطاب، وذلك رغم أنها تآمرت على حاكم شرعي منتخب، وليس حاكما جاء بالغلب.

وهنا تكمن مفارقة عجيبة، إذ إن المنطق الذي استند إليه الأقدمون في القبول بحاكم الغلب، لا يبدو حاضرا هنا، فقد ذهبوا إلى هذا الخيار من باب المصالح والمفاسد، وتفضيلا لخيار الوحدة على خيار العدل، وتجنبا للفتنة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفا، فنحن ابتداءً نتحدث عن دولة قطرية محدودة، وليس عن خلافة تشمل عددا كبيرا من الأمصار، وبالتالي فإن ولي الأمر ما لبث أن نزل من مستوى الخليفة إلى مستوى حاكم القطر، بل وصل إلى مستوى رئيس الحكومة، وربما الوزير أيضا، لأن بعضهم لا يرى أحقية الناس في انتقاد وزير باعتباره جزءا من منظومة حاكم الغلب، ويفضلون النصح له بالسر، مع أنه يرتكب موبقاته في العلن.

وحين نقول، إن من يفعلون ذلك ينتسبون إلى تيارات عديدة، وليس إلى تيار محدد، فهذا يعني أن الهوى هو الموجَّه العملي، وليس الفقه الحقيقي، والمشايخ هنا لا يختلفون البتة عن النخب الأخرى التي ساندت الظالمين من باب النكاية بتيارات أخرى، وأحيانا من باب المصالح الخاصة بها، سواءً أكانت شخصية، أم كانت تتعلق بالأفكار أيضا، كما حصل مع تيارات يسارية وقومية وعلمانية لم تلبث أن انقلبت على شعاراتها لأن الخصم إسلامي الهوية.

ومن المثير بالطبع أن فكرة الفتنة لم تلبث أن سُحبت على مبدأ النصح في العلن، أو الدعوات للإصلاح، فقد انتقل القوم في وصفهم للخوارج من حملة السلاح ضد الدولة أو النظام إلى مستوى الناصحين بالعلن؛ وبأساليب سلمية، وصار مصطلح الخوارج هو الأكثر تداولا في السوق السياسي خلال السنوات الأخيرة، ورأينا مشايخ يبيحون قتل المعتصمين السلميين أمام الملأ، وصولا إلى أن يقول أحدهم “طوبى لمن قتلهم وقتلوه”، وأنهم “كلاب النار”.

إن هذا الخلط بين دعوات الإصلاح السلمي، وبين استخدام العنف لم يكن عفويا بحال من الأحوال، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الحرب على ربيع العرب والثورات، بل حتى دعوات الإصلاح السلمي استنادا إلى تيرير يقول إنها ما تلبث أن تتحول إلى عنف، من دون أن يقول أحدهم من هو الذي يدفعها دفعا إلى ذلك الاتجاه اعتقادا منه بسهولة ضربها بعد ذلك، كما حصل مع بشار الأسد على سبيل المثال.

من الطبيعي أن يقف أبواق كثر من المستفيدين من الأنظمة في مربع رفض الإصلاح، ومحاربة الإصلاحيين، ولكن تلبيس الدين وزر هذا النفاق السياسي المفضوح لا ينبغي أن يسكت عليه الشرفاء، بل يجب أن يغدو مفضوحا على الملأ، لأنه أسوأ بكثير من سواه، وحين يصل الحال بمفتي سوريا (مفتي بشار بتعبير أدق) حد القول، إنه انتخب بشار الأسد امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا منتهى الكذب على رسول الله، بل منتهى الكذب على دين الله الذي جاء كي يحرر البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

يبقى القول، إن هذا اللون من خطاب المشايخ لا يجد قبولا عند الغالبية من الناس، ولكن فضحه يبقى ضرورة من قبل العلماء العاملين، لأن السكوت عنه يمكن أن يمنحه بعض الرواج بمرور الوقت، الأمر الذي يشكل خطورة؛ ليس على البلاد والعباد فحسب، بل على دين الله الذي يتعرض لتشويه كبير على يد بعض منتسبيه، وبعض مشايخه أيضا، أحيانا تحت لافتة الجهاد، وفي أحيان أخرى تحت لافتة الحفاظ على الأوضاع القائمة، بكل ما تنطوي عليه من فساد واستبداد.

٩ نوفمبر ٢٠١٤

٩ نوفمبر ٢٠١٤

عندما طرح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا فكرة “تجميد القتال” للمرة الأولى، بمعنى إنشاء مناطق خالية من العمليات الحربية، بدا وكأنه يغرد منفرداً، بعيداً عن الأطراف الإقليمية والدولية التي تمد المتنازعين بالسلاح. لكن، ومع مرور الوقت بدأت تظهر مؤشرات تشي بأن أفكار ميستورا ربما تأسست على مشاورات دولية وإقليمية.

والحال أن حذر ميستورا الشديد في استخدام عبارات لا تثير حنق أي من المعسكرين المتقاتلين في سوريا بدا واضحاً. حيث أنه وباستخدام مصطلح “مناطق خالية من القتال”، تجنب المبعوث الدولي الدخول في الحديث عن “مناطق عازلة” وهو التعبير الذي يمقته كل من النظام السوري وحلفاؤه. وبالمقابل فإن ميستورا يدعو بالفعل إلى إنشاء مناطق عازلة، لكن بموافقة النظام هذه المرة. هذا فضلاً عن وقف القتال على عدة جبهات يبدو أن حلب في مقدمتها.

بعد حديث ميستورا تتالت الدعوات المشابهة، والتي تركز على حلب التي تخضع حاليا لحصار خانق وتتداول تقارير عديدة أنها مهددة بالسقوط. تحدثت تركيا في عدة مناسبات في الأيام الماضية عن حلب وضرورة إنقاذها. من ثم ترددت حلب على لسان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحـدة، وكذلك على لسان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وعاد المبعوث الدولي للحديث عن إيقاف القتال في حلب، والتحذير من أن تنظيم الدولة الإسلامية يحشد قواته في حلب بعيداً عن كوباني. هكذا يواصل ميستورا الترويج لفكرته، وذلك بعد جولة حاول فيها إقناع كل من النظام السوري وإيران وروسيا بها.

وفي حين لم تعلّق إيران وروسيا على أفكار ميستورا، أظهر النظام السوري عدم موافقة واضحة من خلال الإيعاز لوسائل إعلامه بشن الهجوم على المبعوث الدولي. في حقيقة الأمر يشعر النظام السوري بأن الفرصة مواتية كما لم تكن من قبل، فالتحالف الدولي يعمل، يومياً، على تدمير عدة فصائل عسكرية إسلامية على الأرض في سوريا، فيما يشدد النظام حملته على الجيش الحر بدعم روسي وإيراني في محاولة لتحطيمه وقطع الطريق على الخطة الأميركية المزعومة الرامية إلى تعزيز وجوده.

وفي الوقت الذي يحاول فيه النظام استغلال الفرصة المتاحة، يشعر بخوف شديد. إذ تشير الأجواء إلى زيادة تورط التحالف الدولي في سوريا، وربما يكون من نتائج ذلك إعادة تثبيت توازن القوى على الأرض بين الجيش الحر والنظام من جهة، وتحقيق تقدم ملموس على داعش من جهة أخرى.

لكن التقدم على داعش يحتاج إلى توحيد جهود الجيش الحر، كما يحتاج إلى تخفيف وطأة التدمير الذي يلحقه النظام بكل المناطق المحررة. ويبدو أن أهداف التحالف الدولي في هذا السياق تتلاقى بقوة مع طرح ميستورا. بالأحرى فإن طرح ميستورا، إن قُدّرَ له أن يتحقق بصورة ما، فسوف يستمد شرعيته من خطط التحالف الدولي المقبلة في سوريا.

إذا يبدو أن التحالف الدولي بات بحاجة ماسة لإرساء “هدنة عسكرية” بين النظام السوري والجيش الحر. ولما كان الأخير مهددا بالتراجع والانحسار عن بعض المناطق، فإنه قد يقبل، مع مزيد من الضغوط، ما كان يرفضه بصورة قاطعة في السنوات الماضية أي وقف القتال.

وفيما لا يجد النظام السوي أي مسوّغ للقبول بهدنة تشمل وقف القصف الحربي، فقد يضطر التحالف الدولي في وقت ما إلى فرض هدنة إجبارية على الطرفين، وسيكون ذلك بإقناع كل من روسيا وإيران بممارسة ضغوط حقيقية على النظام السوري.

انطلاقا من ذلك، قد يتسنى توحيد الجهود في بعض المناطق المحررة لدحر تنظيم الدولة الإسلامية، ولتأسيس نظام إدارة مدنية يخفف الضغوط على المدنيين في تلك المناطق، حيث كانت الحياة القاسية، ولا تزال، عاملاً أساسيا في دعم صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وفصائل إسلامية متشددة أخرى.

هكذا فإن الجهود الدولية قد تنصب على نقل الصراع بين النظام السوري والثوار من وضعيته الهجومية المتبادلة والتي تحمل خسائر مرعبة خصوصا لطرف الثورة، إلى وضعية دفاعية بحتة قد تمهد لعملية سياسية شاملة.

من غير المرجح أن يتم ذلك عبر قيام التحالف الدولي بعمل عسكري ضد النظام السوري لإجباره على قبول الهدنة، بل عبر اتفاق إقليمي ودولي سوف يكون من الشاق جداً الوصول إليه. لكن توسع الصراع وانتقاله من سوريا إلى كل من العراق ولبنان، وانتشار تنظيم الدولة الإسلامية وتنامي قوته، قد أرسى دعائم اتفاقات محلية وإقليمية ودولية مؤقتة، سواء في العراق بين المكونات السياسية، أو بين إيران والسعودية، حيث بدأت مرحلة كسر الجليد، أو حتى بين أميركا وإيران. وربما تعتبر الرسالة السرية التي أرسلها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، مؤشراً على بداية العمل على اتفاق إقليمي ودولي بخصوص المنطقة.

٨ نوفمبر ٢٠١٤

٨ نوفمبر ٢٠١٤

لدى الحديث عن داعش، أو من في حكمها من التنظيمات الإسلامية المتطرفة، التي تمارس إرهاباً تحت سقف الفكر الإسلامي السلفي، وبالتحديد ذلك الذي يأخذ بالشكل لا بالجوهر، ولا يعتد بالواقع، ولا بمعطياته، ويتجاهل، كذلك، النصوص الإسلامية التي تأخذ بحركة الحياة ونموها المستمرين، ويهمل، أيضاً، حاجة الفكر الإسلامي إلى من يجدده، ولا يلغيه بالتشدد والتحجر، أو يكرِّه الناس فيه بالممارسات القميئة، البعيدة عن روح العصر.

أقول لدى الحديث عن داعش، وماهية بنيتها وتكوينها، يحيلك المتحدثون، وخصوصاً إذا كانوا من المسؤولين الحكوميين ذوي المصالح والانتفاع، في هذه الدولة العربية أو تلك، إلى خصومهم المتآمرين عليهم، فهؤلاء في نظرهم، من يصنع هذه التنظيمات، ويرسلها إلى بلدانهم، لتعيث خراباً فيها، وفي مجتمعاتهم (السليمة الآمنة..)، وفي أنظمة حكمهم (الرشيدة!)، وعندما يخطر في بالك أن تبحث عن الأسباب الحقيقية، ولماذا ينبت الدواعش في هذه الدولة أو تلك، لا تقتنع بما يقدَّم إليك من مسوِّغات، وبما يروِّجه هؤلاء السياسيون (الحكماء)، وأدواتهم في الميديا الخاصة بهم، وعلى نفقة شعوبهم. ويدفعك الفضول إلى التمعن في كنه داعش، وأمثالها، فتجد التخلف في أبشع صوره، متجسداً في هذه التنظيمات فكراً وممارسة. عند ذلك، تدرك سرَّ اختيار الدواعش هذا البلد دون سواه، فالبيئة الحاضنة هي التربة الخصبة لتنمية الدواعش، وتنشئتهم، فهي التي تؤمن لهم الحماية، وتمدُّهم بالمقاتلين. ولا شك في أنَّ هذه البيئة في عمقها، وبغض النظر عن المظاهر التي تغلِّفها، وما يطفو على سطحها من شعارات براقة، وإعلام مبهرج كاذب، متخلفة مقطوعة عن جوهر الحضارة المعاصرة، يعيش عامَّتُها في الماضي، لا في الحاضر، فما من رؤية مستقبلية لهم أبداً.

وهذا، بالتحديد، ما يمكن رؤيته في بلدان، مثل سورية والعراق ومصر والسودان وليبيا واليمن، وغيرها من البلدان العربية، التي عُوِّل عليها في وقت ما! إذ كان لدى طليعتها، بالفعل، أفق، نهضوي، تهفو إليه النفوس، وترجوه العقول، لكن العسكر أضاعوا، حتى الأوطان، بغبائهم وصلفهم، وضيق أفقهم، وقوة بطشهم، وبجشع حاشيتهم ودناءتها، وبالتفاف ذوي المصالح، وأهل الفساد على أنظمتهم بالتملق والمداهنات الكاذبة، وبالأساليب التي يبتدعها المال بإغرائه، وبما يجلبه من متع ومباهج، تجعل أصحابه يدوسون على القوانين، إن كان ثمة قوانين! نعم، ضيع العسكر الأوطان التي عليهم حمايتها. وإذا ما أخذنا سورية نموذجاً، نرى البيئة الحاضنة قد تجلت في:

الجهل الناجم عن تخلف التعليم، فعلى الرغم من كل مظاهر التعليم وأرقامه وانتشاره على مساحة واسعة من الأرض السورية، لكنه، في الحقيقة، لم يرتق إلى المستوى الذي يمكن أن يكون فيه فاعلاً في العقول، فيحدث تغييراً فيها، ويستبدل ثقافة بأخرى، أو يجدد ما تقادم منها، على الأقل، كما أنه لم يخرِّج عاملين مهرة محررة عقولهم، ومتحركة بآن، لتتفاعل مع ما أسند إليها من أعمال، إضافة إلى أنَّ المعنيين لم يوظفوا مخرجات التعليم بما يخدم التنمية، ثم إنه، أي التعليم، لم يستطع اللحاق بالنمو المرعب للسكان! والأهم، أيضاً، أنه لم يستطع أن يغرس في عقول الناشئة، وفي نفوسهم، الرغبة في المطالعة، لتساهم في تفتيح عقولهم، وتنشيطها لإبداع أفكار جديدة. (حصة العرب من القراءة كتاب لكل ثمانين شخصاً في السنة، يقابلها في إسرائيل أربعون كتاباً للفرد).

سكونية ثقافة الماضي والعيش فيه، إذ لم تستطع الثقافة، على الرغم من زخم انطلاقتها في ستينيات القرن الماضي، وسبعينياته، وعلى الرغم من فيضان شعاراتها القومية والماركسية اللتين ربما كانتا تمهدان للتقدم الحضاري، على أسس علمانية، أو هكذا كان أفق الحلم، أي لم يستطع النظام العسكري، الذي تنطع لهذا الأمر بثيابه المدنية، وواجهاته الإنمائية، أن يخلق ثقافة بديلة، فقد كان شعاره: "الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية"، وكأنما الثقافة معطى ثابت لا يتبدل، أو هي دمية مصنوعة على غير مثال، ينتظر أن يحظى بها الناس، للعب بها حين الوصول إلى قمة الحضارة، بينما الثقافة هي تفاعل يومي وحيٌّ مع حركة الحياة، وعلاقة الناس المؤثرة بها تنامياً وارتقاء مستمرين.

"

على الرغم من كل مظاهر التعليم وأرقامه وانتشاره على مساحة واسعة من الأرض السورية، لكنه، في الحقيقة، لم يرتق إلى المستوى الذي يمكن فيه أن يكون فاعلاً في العقول، فيحدث تغييراً فيها

"

البطالة التي تفاقمت بين جيل الشباب، والخريجين منهم، تحديداً، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، وعجز سوق العمل المحلية عن تشغيلهم، بسبب تراجع التنمية التي شل حركتها الفساد المستشري في دوائر الدولة، ومفاصلها الرئيسية والعليا. كما عجزت العمالة في الدول العربية المجاورة عن استيعاب أعدادهم المتزايدة باستمرار.

وإلا، بماذا نفسر انخراط الشباب في تلك التنظيمات العسكرية، التي ولدت وتنامت على هامش الحراك الشعبي، الذي فرض وجودها، على نحو أو آخر، إذ قوبل، منذ أيامه الأولى، بالرصاص الحي، وفرار هؤلاء الشباب، في الوقت نفسه، من الخدمة الإلزامية، فهنا موت وهناك موت. ثم كيف نفسر سكوت الأهل عن تجنيد أطفالهم، أو اليافعين منهم، لولا ضيق ذات اليد لديهم، وحاجتهم الماسة إلى متابعة حياتهم؟

عدم تعاطي المسجد مع الواقع، وانكباب أعلامه على ثقافةٍ، لا تأخذ بما في الدين من قيم، تدعو إلى العمل والبناء وتتطلع نحو المستقبل، إذ ظل هؤلاء الخطباء في إطار القشور والتقاط حوادث التاريخ المكرورة إلى درجة فقدانها محتواها، ثم العمل على تسكين الناس، وإخضاعهم لسلطة الحاكم، فكل هؤلاء الخطباء والدعاة يعملون تحت إشراف الأمن العسكري مباشرة، ذلك، إضافة إلى الفساد المستفحل في وزارة الأوقاف ومديرياتها في المحافظات، فكانت تتقاسمه هي والبلديات على حساب المواطنين، وتشويه وجوه المدن السورية. (جل توظيفات الأوقاف الظاهرة في العقارات).

لا شك في أن أموراً كثيرة أخرى، فرعية وتفصيلية، لا ضرورة لخوض غمارها الآن، منها شعور المواطن، الذي يقطن في الأماكن التي جرت فيها الانتفاضات، بالغبن والتهميش والتمييز، وتلك الأماكن هي الأرياف وأغلفة المدن القادمة من الأرياف أيضاً، وكذلك، عموم الفقراء الذين لفظتهم مدنهم من عوز وحاجة وعدم اقتدار على مجاراة القلة المترفة! إضافة إلى الاحتقان الغافي في النفوس، بسبب أحداث الثمانينيات، والإحساس بظواهر طائفية، ولا يفوتنا، بالطبع، أن نشير إلى أن كل ما أتينا على ذكره يأتي على أرضية استمرار الشعور بمرارة هزيمة 1967 الوطنية الكبرى، تلك التي لم يستطع النظام أن يغسل عاره بسببها، على الرغم من وجوده في الحكم، قبل ذلك التاريخ بأربع سنوات، واستمراره إلى اليوم، وتشبثه به إلى الأبد! الأمر الذي جعل الناس يربطون بين فكر الحاكم وشعاراته والنتائج.

عموماً، التخلف، لا غيره، ما أوجد داعش، وهو الذي يفسح المجال لإيجاد شبيه لها بمسميات أخرى، فالتخلف هو أبو الأمراض جميعها. نعم إنه التخلف، بأبعاده الاقتصادية والثقافية والتعليمية، هو الذي مهد الأرض أمام ألوان الدواعش. وإذا كان ثمة "تآمر"، كما يزعم الزاعمون، أو تدخل خارجي، أو أية مبررات أخرى للعب في هذه البيئة المواتية، فيعود، أيضاً، إلى الاستهتار بإدارة الدولة، وإلى الرعونة السياسية، اللتين جاءتا من عماء التمسك بكرسي الحكم، فسمحتا بـ، أو دفعتا الآخرين إلى، التدخل من حقد أو من غيرة، لا على الشعب السوري العريق فحسب، بل على المنطقة برمتها.

٨ نوفمبر ٢٠١٤

٨ نوفمبر ٢٠١٤

يبرز، اليوم، في الساحة السورية تطوران مقلقان إلى أبعد الحدود، أحدهما خاص بالنظام، والثاني بتنظيم جبهة النصرة. ويرتبط كلا التطورين بالحرب على الإرهاب وبنتائج تدخل أميركا العسكري المباشر في العراق.

أما الأول، فهو خاص بالنظام الذي أدخلته الحرب في مرحلة ارتياح نسبي، بعد أن كان القلق يعصف بأركانه ويهدد تماسكه، بسبب مقاتل "داعش" ضد قوات الفرقة 17 واللواء 93 ومطار الطبقة العسكري قرب الرقة التي كبدته خسائر جسيمة من الضباط والجنود، بدا معها وكأن تفكك جيشه صار وشيكاً، بينما تعالت صرخات مؤيديه وأتباعه مطالبة بمحاسبة وزير دفاعه، وملقية بعبء الكارثة الوشيكة والمتوعدة، حتى على بشار الأسد نفسه.

بهذه الأحداث، أيقن قطاع واسع من أهل النظام أن الانتصار على الجيش الحر لن ينقذ النظام، بل يهدده بمخاطر وجودية، سيصل أثرها المدمر إلى الجماعات الداعمة له، بما أن الجيش الحر لا يتبنى سياسات انتقام طائفية، بينما تعلن "داعش"، جهاراً نهاراً، عزمها على إبادة المرتدين، ومنهم العلويون.

بقول آخر: تغيرت معادلات الصراع في سورية، مع بروز التطرف عامة و"داعش" بصورة خاصة، وصار النظام والجيش الحر مستهدفين كلاهما بالخطر الإرهابي، وشرع أتباع النظام يأخذون هذه الواقعة المهمة بالاعتبار، ويعيدون النظر في حسابات المعركة وعلاقاتهم بأطرافها، ويرون في قتال جيش المعارضة ضد "داعش" دفاعاً غير مباشر عنهم، وحماية لهم. وسط هذا التحول، بدت الحرب ضد الإرهاب الوضع الأمثل لصالح النظام الذي شن، منذ بدئها، هجمات هي الأشد ضد الجيش الحر والمدنيين، لاعتقاده أن حسم الصراع ضدهما في ظل حرب التحالف سيفضي إلى نجاته.

بدورها، استغلت جبهة النصرة الحرب ضد "داعش"، لكي تنفرد بمواقع استراتيجية مهمة من سورية، وتزيح الجيش الحر من معادلات الصراع العامة، لاعتقادها أن القضاء على "داعش" كمنافس، وعلى الجيش الحر كعدو لها، سيخلي الساحة لها، وسيمكنها من مواجهة النظام بمفردها، فلا بد لها، إذن، من ضرب الجيش الحر وانتزاع مناطقه، وضم جزء من قدراته وقواته إليها، وسيطرتها على حاضنته الشعبية الواسعة، وبروزها، في نهاية الأمر، طرفاً يمثل الثورة ضد الأسد، هو القوة الرئيسة، وبالأحرى الوحيدة التي ستقاتل النظام الأسدي في ظرفٍ يكون الإنهاك قد شل قدراته فيه، بينما أوصلته خسائره إلى حال من التلاشي، تحول بينه وبين مواصلة الحرب ضد الجبهة: الطرف المدعوم شعبياً، المنظم عسكرياً، والمحصن سياسياً.

بسبب مصلحتهما المشتركة في التخلص من الجيش الحر، انخرط النظام والجبهة في حرب شعواء ضده في مناطق عديدة من سورية، فبدا وكأن بينهما تنسيق وتعاون، مع أنهما يتصرفان في ضوء حسابات، ما بعد الحرب ضد الإرهاب التي جعلتهما يبادران إلى نشاط عسكري مكثف، يريدان به حسم صراعهما المشترك ضد الجيش الحر، ضمن المهلة المحدودة غالباً التي ستغيب واشنطن فيها عن الساحة السورية، وهي، في نظر الجبهة، فترة لا تستطيع أميركا خلالها بناء وتسليح جيش حر مقاتل، وفي نظر النظام، فترة ترتبط واشنطن خلالها بأولوية حربها ضد "داعش"، لن تتمكن من التفرغ له، سواء عبر بناء الجيش الحر، أم عبر تدخلها المحتمل، لمنعه من استخدام سلاحه الجوي.

ما الحسابات التي يجب أن يتبناها الجيش الحر لمواجهة مخاطر هذا التحدي المزدوج القاتلة بكل معنى الكلمة؟ وهل سينجح الطرفان في بلوغ هدفهما المشترك؟ هذا ما سيكون له حديث آخر.

٨ نوفمبر ٢٠١٤

٨ نوفمبر ٢٠١٤

تطور الأحداث في منطقتي العراق وسوريا التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي، يخدم مصالح نظام بشار الأسد المجرم.. هكذا هي الأمور بكل بساطة. الشعب السوري الذي يسعى بقوة للخلاص من نظام جائر مجنون يقتل وينكل فيه لعقود من الزمن، مصاب بالأسى والصدمة جراء الازدواجية والكذب من قبل النظام العالمي في التعامل مع نظام بشار الأسد، وتحويله القضية إلى مواجهة الإرهاب والتصدي لإرهاب «داعش» و«النصرة»، متغافلين إرهاب نظام بشار الأسد وإرهاب المجموعات والتنظيمات والميليشيات الإرهابية التي تسانده من أمثال: «حزب الله»، و«فيلق بدر»، و«كتائب أبو الفضل العباس»، وغيرها.

الأرقام تتحدث بفظاعة شديدة عن وضع دموي مأساوي، بينما يركز العالم على «داعش» وجرائمها المقززة. بشار الأسد يواصل مجازره ويزيد من وحشية هجماته على مناطق مختلفة من المدن والريف السوري، ففي آخر 10 أيام من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قامت قوات بشار الأسد بأكثر من 850 هجمة جوية بما فيها قذائف البراميل المفخخة، وقام النظام كذلك بالهجوم على مخيم للاجئين في ضواحي مدينة إدلب.

في الشهر الماضي قامت قوات الأسد بقتل 6 من الصحافيين السوريين مقابل صحافي واحد قتل على أيدي جماعة «داعش» الإرهابية. عاد نظام بشار الأسد المجرم لاستخدام الغازات الكيماوية على شعبه رغم «إعلانه» المشكوك في وقته أنه سلم كافة ترسانة أسلحته الكيماوية للمنظمات الدولية المعنية. هناك قناعة متولدة لدى السوريين أن المجتمع الدولي «قرر الإبقاء» على بشار الأسد، وأن إسرائيل ضغطت بقوة عبر قنواتها في أروقة صناعة القرار في واشنطن وموسكو؛ حيث لديها التأثير المعروف والكبير بأن يكون التوجه في المعركة القائمة على الأرض السورية هو القضاء على الإرهاب، وتحديدا بعض الإرهاب، لأن الإرهاب «الآخر» لا يشكل خطرا للمصالح الأميركية ولا المصالح الإسرائيلية، فحزب الله «انتهى» تماما كأي فصيل مقاوم بعد أن تعرى وسقطت ورقة التوت، وفقد كل المصداقية وكل الشرعية التي كان يروج لها على أنه يقاوم إسرائيل لأجل تحرير الأراضي المحتلة، وتحول إلى ميليشيات إرهابية وبندقية للإيجار ومرتزقة يقاتلون لحماية قتلة، ونظام بشار الأسد لم ولن يقاتل لتحرير الجولان المحتل، فهذه مسألة محسومة تماما في الفكر السياسي العسكري الإسرائيلي، وهو الذي مكن إسرائيل من عمل إجراءات «ضم» الجولان منذ زمن، لعلمه أن نظام الأسد لن يقاتل للتحرير، وإيران باتت علاقاتها مع المعسكر الغربي في العلن، والتنسيق والتعاون باتا مسألة لا يمكن إخفاؤها، وبالتالي، فإن الحديث عن كون الغرب شيطانا أكبر أو أصغر هي مسألة مضحكة وسخيفة، و«علاك مصدي»، كما يقولون بالعامية السورية.

فعليا، هذه الضربات التي تركز على فصيل إرهابي واحد، وهو «داعش»، وتتناسى إرهاب الأسد والعصابات الداعمة له، مثل ميليشيات تنظيم «حزب الله» الإرهابي، ستجعل من سوريا خريطة جديدة جدا ومؤلمة جدا، فهي ستمكن «داعش» من السيطرة على شرق سوريا، وستمكن «جبهة النصرة» من الجهة الشمالية الغربية، وأيضا ستمكن نظام بشار الأسد من السيطرة على الغرب، والـ3 نظريا هم أعداء الولايات المتحدة، وهذه لا يمكن أن تكون نتيجة نهائية. ظاهريا من الممكن أن يقبل بها الناخب الأميركي على أقل تقدير، وطبعا لا يمكن أن يقنع لها الثوار السوريون أبدا.

التطورات الأخيرة تصب تماما في مصلحة بقاء نظام بشار الأسد، وكأنه جلب تلك الأحداث بالتفصيل، وهذه النوعية من الأحداث هي التي تغذي رسوخ «نظرية المؤامرة» في العالم العربي.

٨ نوفمبر ٢٠١٤

٨ نوفمبر ٢٠١٤

بدأت الولايات المتحدة الأميركية غاراتها على «داعش» في العاشر من أغسطس (آب) الماضي بقصف محيط سد الموصل، الآن بعد شهرين تقريبا يبدو أن التنظيم الإرهابي لم يترنح، في حين بدأت معالم الترنح تظهر على «التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب»، انطلاقا مما يجري من خلاف في وجهات النظر وراء كواليس الإدارة الأميركية حيال الاستراتيجية التي يفترض اتّباعها لضرب «داعش».

تجمع تعليقات الصحف الأميركية على أن سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في الكونغرس كانت نتيجة التعثّر وعدم وضوح سياسات البيت الأبيض خصوصا في حربه على الإرهاب، وليس خافيا أن الرئيس باراك أوباما يتعرّض منذ مدة طويلة إلى انتقادات متصاعدة نتيجة تعامله مع الأزمة السورية، والآن بسبب البطء في العمليات ضد الإرهابيين وعدم التركيز على مواقعهم الأساسية في سوريا خصوصا في الرقة والحسكة!

صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت تقريرا قبل أيام يقول إن أوباما يتّجه إلى إقالة بعض وزرائه، وفي مقدمهم جون كيري وتشاك هيغل، على خلفية الانتقادات المتصاعدة التي توجّه إلى سياسة البيت الأبيض في إدارة الحرب على الإرهاب، وجاء ذلك بعدما كشفت مصادر وزارة الدفاع أن هيغل أرسل مذكرة سرية إلى مستشارة الأمن سوزان رايس ينتقد فيها سياسة بلاده حيال سوريا.

لم تكن مذكرة هيغل سوى صوت جديد يرتفع داخل «غابة الإدارة الأميركية»، معربا عن القلق من «استراتيجية واشنطن الشاملة» في سوريا، داعيا إلى «انتهاج رؤية أكثر وضوحا بشأن ما يجب القيام به حيال نظام بشار الأسد»، وهو ما اعتبره المحللون تحذيرا من أن سياسة أوباما في خطر بسبب فشلها في توضيح نياتها حيال الأسد، خصوصا في ظل عدم الجدية الكافية في العمل لإعادة ترتيب صفوف المعارضة المعتدلة التي يفترض أن تملأ الفراغ بعد سقوط «داعش».

جون كيري كان قد سبق هيغل في توجيه انتقادات ضمنية إلى سياسة أوباما منذ تراجعه عن التهديد بتوجيه ضربة إلى النظام السوري ردا على استعمال الأسلحة الكيماوية في الغوطتين، وهو ما وضع وزير الخارجية في موقف حرج أمام ندّه الروسي سيرغي لافروف الذي حمى الأسد عبر اتفاق تسليم سلاحه الكيماوية.

«نيويورك تايمز» تقول إن كيري، الذي حصد مسلسلا من الفشل الفاضح في ملفات سوريا وفلسطين وأوكرانيا، يرى أن السبب هو عدم وضوح الاستراتيجية السياسية في روزنامة أوباما، وعلى هذا الأساس بدا أكثر فأكثر طائرا مغرّدا خارج السرب البيضاوي ومتخذا خطا هجوميا في خلال النقاشات الداخلية، وبدت تصريحاته في الخارج متناقضة مع مواقف البيت الأبيض، بينما فضل هيغل الميل إلى الصمت امتعاضا، تاركا إدارة الأمور إلى رئيس الأركان الجنرال مارتن ديمبسي.

على هذه الخلفية تقول تقارير دبلوماسية واردة من واشنطن إن هناك وجهتي نظر تتجاذبان الإدارة الأميركية، واحدة يمثلها أوباما والبنتاغون الذي طالما عارض الانخراط في أي حرب خارجية، وهو ما وفّر الفرص أمام النظام السوري للمضي في المذابح التي سينبثق منها الإرهابيون، والثانية يمثلها السياسيون في الإدارة وتتبنى نهجا يميل إلى اتّباع سياسة أكثر حزما تحفظ هيبة أميركا ودورها.

وإذا كان هيغل يبرر انتقاداته لإدارة أوباما بالقول «إن مستقبل الحكم في سوريا يجب أن يكون في صميم التحركات الأميركية التي تركّز الآن على ضربات جوية ضد الإرهابيين»، في إشارة واضحة إلى ضرورة التركيز على البدائل من الأسد ونظامه، فإن هناك أصواتا كثيرة في الداخل والخارج توجّه الانتقادات إلى هذه الإدارة لأنها تنظر إلى الأزمة السورية من زاوية حصرية مركّزة على التهديد الذي يشكله «داعش»، ومتعامية عن ضرورة التصدي لهجمات قوات الأسد وحلفائه الإيرانيين التي تقوّض المعارضين المعتدلين الذين ستحتاجهم واشنطن في النهاية لملء الفراغ.

يوم الثلاثاء الماضي نشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقالا لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، حذّر فيه من التخلي عن مدينة حلب معقل المعارضة المعتدلة، وبدا الكلام موجها تحديدا إلى البيت الأبيض خصوصا في الإشارة إلى أن «هناك وجهين لبربرية واحدة هما وجه النظام ووجه (داعش)، اللذين يلتقيان في إدارة شركة واحدة هي القضاء على المعارضة المعتدلة».

صحيح أن كلام فابيوس يأتي بعد زيارة رجب طيب إردوغان إلى باريس، الذي يرفض الدخول في التحالف الدولي ما لم يضمن العمل لإسقاط الأسد الذي يعتبره مسؤولا عن استيلاد الإرهاب عبر المذابح والفظائع، لكن وزير الخارجية الفرنسي يحذّر من أن التخلي عن حلب بعد سقوط إدلب في يد الإرهابيين سيؤدي إلى تجزئة سوريا قطاعات فوضى دموية في أيدي أمراء الحرب، بما يهدد الأردن ولبنان والعراق، ويشرّع الأبواب أمام التقسيم العابر للحدود!

في موازاة كل هذه الانتقادات الداخلية والخارجية لسياسة أوباما، تبرز مؤشرات متلاحقة توحي بأن هناك اتجاها ضمنيا في واشنطن إلى عدم التركيز على ترميم المعارضة السورية المعتدلة وتقويتها لتكون بديلا من النظام.

والدليل أن واشنطن التي نفذت 26 غارة على الإرهابيين في كوباني خلال الأيام العشرة الأخيرة، لم تعلق أو تتوقف للحظة أمام 456 غارة بالبراميل المتفجرة والصواريخ نفذها النظام السوري ضد المعارضة المعتدلة من إدلب إلى ضواحي دمشق، وهو ما ساعد «جبهة النصرة» في السيطرة على منطقة إدلب الحيوية بما بات يشكّل تهديدا داهما لحلب ثاني أكبر المدن السورية.

وفي حين يحاول المبعوث الثالث بعد كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي، أي ستيفان دي ميستورا، البحث عن مخارج لاستئناف مؤتمر جنيف من دون أي ضمان لإنهاء نظام الأسد، فاجأت واشنطن المراقبين عندما قررت أن توقف تمويل «هيئة العدالة والمحاسبة الدولية» لتوثيق جرائم الأسد، وهو ما دفع البعض إلى طرح تساؤلات عدة منها:

هل يكون الإسقاط النهائي للمعارضة المعتدلة المدخل الضروري إلى ما وصفه فابيوس بأنه بداية لتقسيم سوريا، بحيث يصبح شمال سوريا دولة العلويين وجنوبها صومالا سوريا متناحرا، بما يسمح بإعادة رسم الخرائط مستقبلا بحيث يمكن إنهاء القضية الفلسطينية عبر توطين الفلسطينيين في جزء من سوريا والأردن؟ وهل المطلوب إبقاء سوريا مصيدة للجميع، أي حلبة حرب مذهبية مديدة بين السنة والشيعة تنتهك إيران وتستنزف العرب؟

وأمام كل هذه الاحتمالات يطرح السؤال: هل يتهاوى التحالف الدولي قبل أن يتهاوى «داعش» لأن روزنامة أوباما للحرب قد تتناقض مع أهداف أعضائه الخليجيين والأوروبيين، أي محاربة الإرهاب الذي يشوه الإسلام، وإنهاء الأزمة السورية بإسقاط الأسد؟

٧ نوفمبر ٢٠١٤

٧ نوفمبر ٢٠١٤

غصت قاعة معهد العالم العربي في باريس، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بجمهور غفير لم يعقه مطر باريس الغزير، عن حضور الفيلم الوثائقي للمخرج السوري، محمد علي الأتاسي، (بلدنا الرهيب)، والذي يجسد تجربة المثقف المناضل، ياسين الحاج صالح، وزوجته سميرة الخليل، التي خطفتها جماعة مُتطرفة، منذ أكثر من عام مع الناشطة رزان زيتونة وزوجها. وأشير هنا إلى أن بعض الحضور لم يتمكنوا من متابعة الفيلم لقسوته، لأننا سورية بلد رهيب فعلاً. لن أتحدث عن الجانب السياسي للفيلم، على الرغم من أن ياسين الحاج صالح اعتقل، وهو في العشرين من عمره وطالب في السنة الثالثة في كلية الطب البشري، ستة عشر عاماً، وكتب تجربته في كتاب أصدرته دار الساقي "ستة عشر عاماً في السجون السورية".

اعتدنا على أنباء الاعتقال والسير الذاتية للمعتقلين، إلى درجة صرنا نشعر معها بأن الاعتقال في سورية لا بد منه، ومألوف مثل الخبز اليومي. ولن أتطرق إلى مشاهد الدمار المروعة في دوما والغوطة، وإلى العدسة العبقرية، التي أدمت قلوبنا، وهي تسلط الضوء على جزء مهترئ من ستارة خضراء، قاومت، ولم تحترق لتشهد على بشر كانوا يسكنون في منزل تحول إلى أنقاض، وإلى أبنية تكسرت جدرانها وسقوفها، وبدت مثل قطع البسكويت، يفتتها ويكسرها بأصابعه طفل صغير. لم تُقصر الفضائيات في تصوير مشاهد الدمار المروعة في سورية، لكن تلك التفاصيل الصغيرة، والتي تبدو، للوهلة الأولى، تافهة ولا تعلق في الذهن، مثل جزء من ثريا تفحمت، أو رأس دمية محترقة الشعر، كانت لطفلةٍ آمنةٍ، تلعب بها قبل أن تفر من قدرها الأسود، هاربة من البلد الرهيب، تذرع الآفاق سدى مع أهلها، وربما تكون قد ماتت وقُطع رأسها، مثل دميتها، أو تكون بائسة في خيمة نزوح، مشاهد الدمار الفظيعة في دوما والغوطة، وما يرافقه من كلام لياسين الحاج صالح، وزوجته سميرة، كما لو أنهما يعيشان حياتهما الطبيعية، متجاهلين وجود كاميرا ترصدهما، كل تلك المشاهد التي جعلتنا نتابع الفيلم، وأنفاسنا مخطوفة، والفزع يُطبق علينا، كأنه مصر إلى أن يدفعنا إلى الجنون، لأننا نعي، في كل لقطة، وكل عبارةٍ يقولها ياسين، أية حياة رهيبة نعيش، وأي خوف يُكبلنا، وأي عذاب ينهشنا، وأي دمار مادي ونفسي يلحق بنا. الفيلم ليس سوى إنعاش لذاكرتنا التي خدرتها المصائب المتلاحقة، وأعماها الخوف. إنه أشبه بجرعة فيتامين قوية، تهزنا من جذور أعصابنا لتضعنا أمام مرآة الحقيقة.

"

نعي، في كل لقطة، وكل عبارةٍ يقولها ياسين، أية حياة رهيبة نعيش، وأي خوف يُكبلنا

"

تحضر في فيلم (بلدنا الرهيب) قوة الإنسان، التي جسدها ياسين الحاج صالح، إلى درجة تساءلت مع حاضرين كثيرين، كيف لا يزال يملك القدرة على المشي، وعلى حلق ذقنه بأناقة، كما شاهدنا في الفيلم، وعلى الكتابة، وعلى تبني مجموعة من الشبان في عمر أولاده، ليدعمهم ويؤازرهم، لكيلا يسقطوا في لجة اليأس، ولا ينحرفوا إلى العنف والإجرام والانتقامات. ياسين نموذج للإنسان السوري، الذي لم ينهر بعد سجنه ستة عشر عاماً، بل خرج من السجن مثقفاً من طراز رفيع، ومتحرراً من الأحقاد ومؤمناً، أكثر فأكثر، بقضيته الإنسانية العادلة: الحرية والكرامة والعدالة للسوريين. أكمل دراسته الطب، على الرغم من انقطاعه عنها ستة عشر عاماً، لكنه نذر نفسه للكتابة وللعمل السياسي، لأنه يعشق وطنه. لكن، يبدو أن القدر يهوى تحدي الأشخاص الأقوياء والمميزين، فبعد أن قرر، وزوجته المناضلة سميرة، أن يعيشا في دوما والغوطة، وأن يساعدا الناس المنكوبين، خُطف اثنان من إخوته في الرقة، التي تسيطر عليها داعش، فما كان منه إلا أن لجأ إلى الرقة، المدينة التي ولد وعاش فيها، عساه يصل إلى طرف الخيط، ويعرف مصير إخوته، وعاش تلك الأسابيع في الرقة مُتخفياً، وهو يتأمل الوحوش المتعددة، التي تنهش في جسد وطن مُستباح اسمه سورية.

في تلك الفترة، خطفت زوجته سميرة جماعاتٌ متطرفة في الغوطة، وخُطفت معها رزان زيتونة وزوجها. كيف يمكن لإنسان أن يتحمل كل تلك المصائب، ولا ينهار، ولا يفقد عقله. اضطر إلى اللجوء إلى المنفى، لأنه لم يعد قادراً على أن يقدم أي شيء، في بلد الجنون والموت والدمار، سورية، واستمر في نضاله الأساسي، الذي يسميه النضال الثقافي، لأنه مؤمن أن الجهل والتخلف لعبا دوراً رئيسياً، في وصولنا إلى ما نحن عليه. أكثر ما أعجبني في كلام ياسين إيمانه بدور الثقافة، وبضرورة تغيير العقلية المتعفنة الأشبه بالبحيرة الآسنة. ياسين الحاج صالح مُحصن ضد الانهيار، يلعب لعبة ليّ الذراع مع القدر، لن ينهزم، طالما لا يزال نبض في عروقه، يؤمن بالحرية والكرامة، ومن يؤمن بالحرية يعرف أن لا قيمة لعيش يشبه عيش دجاجات في قفص، بل تسهل التضحية بالحياة من أجل القيمة التي وجدنا لنعيشها: الحرية.

كان ياسين في الفيلم مرآة كل سوري وسورية، فكلنا في مهب الجنون العاصف والشياطين، التي تستبيح البلاد والعباد، وتحول سورية إلى بلد رهيب. وأكرر معه ما قاله في الفيلم إن الجميع، كل دول العالم تريدنا أن نبقى في الظلام، ظلام العقل والجهل. وما من سبيل للنجاة من هول ما نعيشه سوى بالثقافة وتنوير العقل. تحية إلى ياسين الحاج صالح، الذي أبدع في رغبته في الحياة والحرية في قلبه، وهو المؤمن، حتى النخاع، بأن لا قيمة لعيش إلا بالكرامة والحرية، ولأنه عاشق لسورية التي لا يريدها رهيبة.

٧ نوفمبر ٢٠١٤

٧ نوفمبر ٢٠١٤

ما أن أنجز التمديد للبرلمان اللبناني، بعد مناورات سياسية وهرطقات دستورية وقانونية وألاعيب إعلامية، سواء من مؤيدي الخطوة أم من معارضيها، في تبرير هذه الخطوة أو في رفضها، قفز إلى الواجهة السؤال عما إذا كان ثمن تأجيل استحقاق الانتخابات النيابية الذي لم يكن أي من الفرقاء يريده، هو إنجاز استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية المتأخر زهاء 6 أشهر.

فما يشهده لبنان هو انعكاس لما تقع فيه المنطقة من فوضى وحروب وتطاحن مذهبي... وانعدام السلطة المركزية في أي من الدول المحيطة به، بالتزامن مع صراع دولي على النفوذ يزيد من صعوبة ترجيح أي مرجعية دولية لأي حلول.

فمنذ أن حل الشغور في الرئاسة اللبنانية لم يكن الأمر مجرد تنافس بين قوى مسيحية على المركز الأول في السلطة، على رغم أن لهذا العامل دوره في ما آلت إليه الرئاسة اللبنانية من فراغ وتعطيل. لكنه عامل يبقى الأقل أهمية مقارنة بحاجة فرقاء إقليميين إلى تعليق تكوين السلطة في لبنان، بالتناغم مع التنازع على السلطة في سورية، تماماً مثلما هي الحال في العراق واليمن باعتبارها الدول التي للنفوذ الإيراني فيها دور في هذا التنازع. هذا فضلاً عن أنها الدول، مضافاً إليها لبنان، التي تعتبر ساحة واحدة تتداخل فيها وبينها عوامل الصراع في المنطقة. وهي كانت كذلك وفق الحاجة الإيرانية، قبل أن يظهر تنظيم «داعش»، ويوحد «ساحة» العراق وسورية وبات يسعى إلى توحيد لبنان معها في ساحة واحدة، وفق منطق «الدولة الإسلامية»، كما أثبتت المواجهات التي دارت بينه (ومعه «جبهة النصرة») وبين الجيش اللبناني في عرسال وفي طرابلس، وبينهما المواجهة التي دارت في بريتال على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية مع «حزب الله» الشهر الماضي.

هل آن أوان إعادة تركيب السلطة في لبنان على رغم بقاء السلطة معلقة في سورية وهل انتفت الحاجة للإمساك بورقة اكتمال السلطة في لبنان، وربطها بالتسليم بسلطة بشار الأسد والنفوذ الإيراني عليها في سورية؟

المراهنة على جواب إيجابي تبدو مغامرة أو مراهنة خاضعة لاحتمالات الفشل. وبصيص الأمل الوحيد قد يعود إلى أن توحيد لبنان وسورية في إطار الساحة الواحدة الممتدة من العراق إلى ضفاف المتوسط، لم يعد ورقة في يد إيران (و»حزب الله») وحدها، بل أن الخصم الجديد الذي ساهمت الاستراتيجية الإيرانية في تعاظمه جراء تركيزها خلال السنوات الثلاث الماضية على شيطنة الثورة السورية ضد استبداد نظام بشار الأسد (بإلباسها ثوب الإرهاب) بات هو أيضاً يسعى إلى توحيد الساحات وضم لبنان إليها، وبات شريكها وخصمها في الساحة الواحدة، ويستخدم تكتيكها وأساليبها في الحروب، لتفتيت السلطة المركزية واقتطاع مناطق النفوذ.

وتحويل بصيص الأمل هذا إلى واقع فعلي يقود إلى إعادة تكوين السلطة المركزية في لبنان بانتخاب رئيس الجمهورية، يقتضي أن يتجاوب «حزب الله» وإيران مع دعوة شريك آخر، عمدا إلى تجاهله واستضعافه واستبعاده على مدى السنوات الثلاث. فما دعا إليه زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري هو بكل وضوح، فصل الساحة اللبنانية عن الساحة السورية، بالمفهوم الذي سعى فيه تنظيم «داعش» إلى توحيدهما، عبر معارك عرسال وبريتال وطرابلس، مثلما سبق له (الحريري) أن دعا إلى الفصل بينهما بالمطالبة بانسحاب «حزب الله» من سورية. وخلاصة موقف الحريري هي إعطاء الأولوية لفصل لبنان عن سورية للحد من مخاطر توحيدهما بمنطق «داعش»، طالما يتعذر فصلهما عن طريق انسحاب الحزب من سورية. وقد يكون الحريري استجاب بطريقة غير مباشرة للمنطق الذي أطلقه الحزب عند إعلانه الانخراط في الحرب هناك بمقولة «فلنتقاتل في سورية ونحيّد لبنان».

إلا أن فصل الساحتين يتطلب قيام السلطة المركزية في لبنان واكتمالها بانتخاب رئيس، كي تتمكن من إدارة الساحة المستقلة عن الساحة السورية. فماذا يفيد إيران إلحاق لبنان بالسلطة المجتزأة لها وللاسد على دمشق وحمص المدمرة، وبعض ريف دمشق والقلمون وحلب، والتي يسعى الاسد إلى استرجاعها بينما سائر سورية موزعة بين «داعش» وفصائل المعارضة، إذا كانت السلطة في لبنان مجتزأة بلا رئيس ومشوهة ببرلمان ممدد له وحكومة يحكمها الشلل؟

٧ نوفمبر ٢٠١٤

٧ نوفمبر ٢٠١٤

تعدد الحسابات وضبابية الرؤية وعدم وضوح الاستراتيجية الأميركية، تفرغ التحالف، الذي تقوده واشنطن، من أية فعالية ممكنة، بل وتحوّله إلى محفّز نشط يعمل على تغذية حالة الصراع، بعد أن ساهم في ولادة دينامية تدميرية مزدهرة، على وقع أخطائه الكبيرة وديناميكية ستطوي المنطقة بكاملها، وتسافر بها إلى طريق للخراب لا عودة منه.

تتحول المنطقة بكاملها إلى ملعب كبير للفوضى، وتتجذر فيها حرب دينية إثنية، لا يظهر لها نهاية في الأفق القريب، وعلى وقعها تتكشف حقيقة الدور الأميركي، وهي ليست على ما اعتقد محللون كثيرون، نمطاً من إدارة الصراع بين قوى مختلفة، تقف واشنطن على مسافة واحدة منها، تكتيكاً يؤدي، في النهاية، إلى ولادة تسويات سياسية متوازنة ترسّم علاقات مستقبلية على أسس جديدة ومختلفة، وفق قاعدة (لا غالب ولا مغلوب)، التي روّجها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عشية الموافقة على الإنخراط في أزمة المنطقة، بل هي نمط رعاية توحش إيران ونظام الأسد وعصائب الحق، وتنمية الوحش الداعشي بصورة مذهلة، وأسلوب يشرعن التوحش، سواء في الجهة، التي تعتقد أنها والأميركي في الخندق نفسه، أو في الجهة المتضررة من السلوك الأميركي.

ثمة دلائل كثيرة، يمكن وضعها في سلة الشكوك من هذه الإدارة للصراع المحتدم، فمجرد بدء نشاط الجهد الحربي الأميركي على الجغرافية السورية مع استمرار النظام في العمل، بكل أدواته القتالية وأساليبه الحربية، يثير تساؤلاً عن طبيعة الجذر، الذي تنطلق منه المقاربة الأميركية للوضع في سورية: هل هي حرب على الإرهاب بغض النظر عن جغرافيته وأطرافه؟ إذن، ماذا يعني استهداف إرهاب داعش والسكوت عن إرهاب نظام الأسد؟ أليس الطرفان في التعريف الأميركي من القماشة نفسها؟ ثم ألا يعني هذا التفريق مقدمة لتحويله إلى أمر واقع، يجري التكيّف معه، وترتيب الأوضاع المستقبلية على أساسه! تشير كل الوقائع إلى أن أميركا كان في وسعها تحقيق إدارة أفضل من الصورة الحالية، من خلال اشتراطات بسيطة، كان يمكن وضعها في قائمة شروطها للانخراط في المعركة وإنقاذ النفوذ الإيراني، المتداعي في حينه، لو أنها وضعت شرطاً إضافياً، يتمثل بوقف نشاط الطيران الحربي السوري، طوال المدة التي تستغرقها الحرب على داعش.

"

مع كل غارة تنفذها أميركا، ومع كل تصريح استفزازي لإيران، وانتصاراتها الأسطورية في البر والبحر، يزداد عدد مؤيدي داعش

"

أكثر من ذلك، ثمة وقائع عملانية، تعمل واشنطن على إدماجها في قلب الصراع، وتحويلها إلى جزء من آلياته، منها ترك التداعيات تتحرك على هواها، في باقي سورية، لتشكّل مشهداً منحازاً إلى موازين القوى، التي يمتلكها نظام الأسد، بفضل إمدادات السلاح الروسية، الحديثة والفتاكة، والتي بدأت بتغيير الأوضاع في بعض الجبهات. وفي جانب آخر، تقتطع أميركا أعداداً من ثوار سورية، لتدرجهم في العمل حراساً لمصالحها في حقول نفط أربيل وبغداد، وتعمل على توظيف القبائل الموجودة في تلك المنطقة ضمن هذا المشروع، وتهندس تلك المنطقة، لتحويلها إلى طوق حماية، ستكون وظيفتها الوحيدة حماية خطوط النفط وحدوده على تخومها. وفي ذلك كله، تحرص أميركا على مراعاة حساسيات دول إقليمية ودولية، من دون الالتفات إلى المذبحة، الجارية قربها على قدم وساق.

لكن، على هامش هذا المشهد، تتشكل قناعات واضحة لدى المكون الأكثري في المنطقة، من بغداد إلى بيروت، مفادها بأن أميركا لن تتدخل، طالما أن الكفة لصالح إيران. تتدخل فقط عندما تميل تلك الكفة، عندما هدّدت داعش العراق، وعندما سيتهدد نفوذ حزب الله في لبنان، الذي بات يحرك في الظل الجيش اللبناني، وبهذا المعنى صار حزب الله محظياً أميركياً، وهو يتصرف على أساس أن أميركا لن تسمح بتهديد نفوذه، كما أنها راضية تماماً عن سلوكه! هل تفسير ذلك قناعة واشنطن بأن إيران وأذرعها باتوا حماة الأقليات في المنطقة، وبالتالي، تتغاضى عن شرهم الأصغر في مواجهة الشر الأكبر؟

وعلى وقع ذلك، يتزايد تأييد داعش في المنطقة، يجب أن لا نختبئ وراء أصابعنا. في كل دول المشرق، هناك نهوض في تأييدها، ومع كل غارة تنفذها أميركا، ومع كل تصريح استفزازي لإيران، وانتصاراتها الأسطورية في البر والبحر، يزداد عدد مؤيدي داعش. وليس بعيداً ذلك الوقت، الذي ستصبح فيه حواضن داعش أقوى من أن تسمح للحلف بالقضاء على التنظيم. هذه نذر كان على أميركا ألا تخطئ قراءتها.

واليوم، يتم تسليط الضوء على داعش. تحت هذا الضوء، لا تجد غير البيئات، التي ثارت على الظلم في سورية والعراق، يجري تشريحها وتحليل معتقداتها وأنماط عيشها ومواقفها من المرأة والحضارة والثقافة والعولمة، ثم بعد ذلك تركها لتموت قصفاً بالبراميل، أو جوعا في المخيمات، وكان ذلك التشريح سيكون سيرة ذاتية لأقوام انقرضت، وسيكون تبريراً مناسباً لانقراضها؟ اليوم، تطوي صورة المرأة التي رجمتها داعش حكاية ألف روح من أطفال ونساء قتلتها قوات النظام في أسبوع واحد، وتغطي التحقيقات التي تجريها وسائل الإعلام العالمية عن حواضن داعش، والتي تتلقط شاباً عاطلاً عن العمل على مقهى في تونس، وآخر مهمّشاً في تركيا وثالث معدماً في القاهرة، تغطي على موت السوريين، بفعل توقف الأمم المتحدة عن إغاثتهم. اليوم، يشعر السوريون أن العالم يأخذ معهم ولهم الصورة التذكارية الأخيرة، فيما يمضي تحالف أميركا بتسوير مصالحه بأبناء القبائل العربية، الذين أخرجهم حكام بغداد الجدد من عباءة الوطنية العراقية، ومن ثوار سوريين، انتظرهم شعبهم، ليخلصهم من الموت اليومي على يد كتائب إيران.