١٤ نوفمبر ٢٠١٤

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

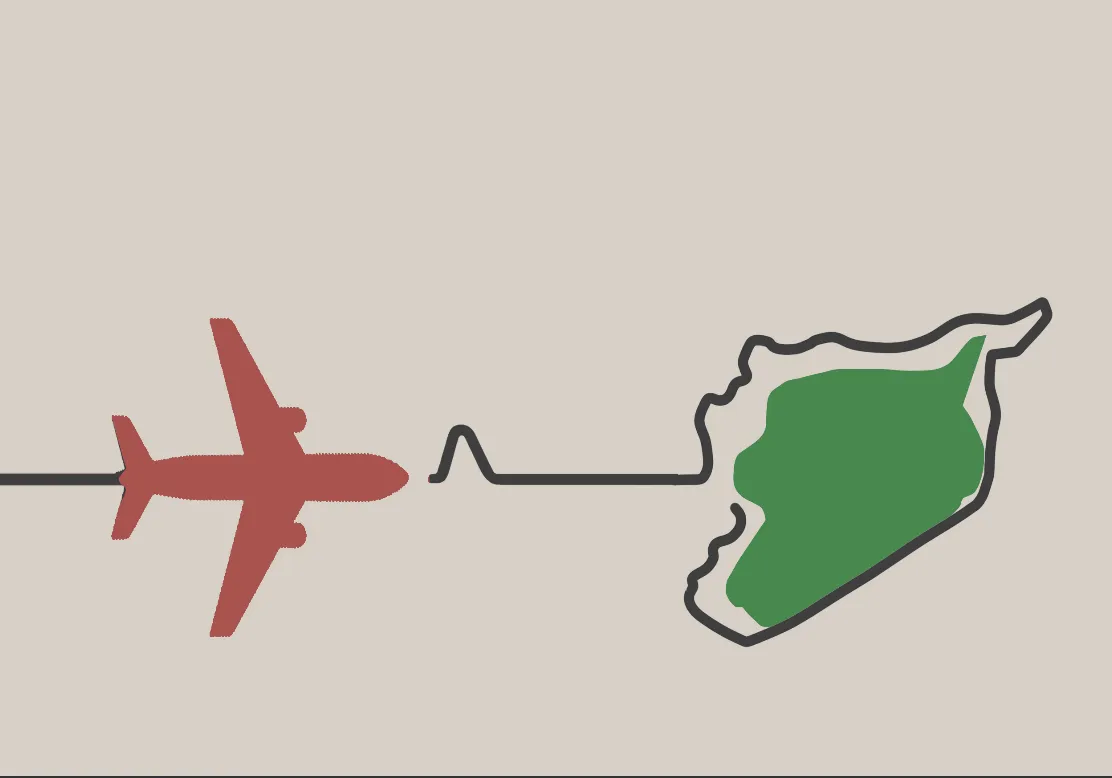

بعد سورية والعراق وليبيا، دخل اليمن ومصر (سيناء) مرحلة الحروب المديدة، فيما تنتظر دول عربية أخرى المصير ذاته.

لا حلول سياسية في الأفق. المبادرات والاقتراحات حول تجميد الصراع هنا وتطبيق اتفاق هناك أو انتظار نتائج المفاوضات الأميركية– الإيرانية هنالك، مجرد أوهام تصدر عن جهات تجهل -أو تتجاهل لا فرق- عمق الكارثة التي تضرب المنطقة.

يُسوّق المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا مشروع وقف القتال في حلب كخطوة أولى لبدء المفاوضات بين المعارضة ونظام بشار الأسد. لا شيء يدعو إلى الهزء أكثر من هذه المقاربة، فهي تقفز فوق الحقيقة البسيطة التي يعرفها مجرد من قرأ الصحف عن الوضع السوري وليس من تابعه متابعة دقيقة: لا يريد بشار الأسد، ولا القوى التي تدعمه أيَّ حل تفاوضي أو تسوية سياسية من أي نوع. ظهر ذلك عشرات المرات، وآخرها كانت في مؤتمر «جنيف 2». النظام السوري نظام قوة عارية مادون سياسي، لا يستطيع أن يشارك أو يدير عملية تسووية من دون أن تفرض نتائجها عليه فرضاً، سواء من «حلفائه» أو من موازين القوى الميدانية، وهذان الامران غير متوافرين الآن.

السيد دي ميستورا حرٌّ في أن يعتقد أن التاريخ بدأ مع توليه مهماته، لكنّ عليه وعلى المتفائلين بقدرته على تحقيق تقدم عجز عنه المندوبان السابقان وفريقاهما، ألا يفاجأوا عند اصطدامهم بألاعيب لم يخفِ النظام منذ الأشهر الأولى للثورة، وعلى لسان وزير خارجيته وليد المعلم، نيته إغراق الموفدين فيها.

وهذا ليس إلا مثال واحد على القصور الشديد للعمل السياسي الذي يفترض أن يوازي ويرافق القتال ويسعى إلى وقفه. ومع الأخذ في الاعتبار الفوارق الجلية بين الحالات المختلفة، يمكن القول إن أزمات الدول العربية ما زالت بعيدة من الحل، اللهم إلا إذا صدقنا بيانات وزارة الدفاع العراقية.

لنأخذ مصر نموذجاً آخر. تدور في سيناء حرب أهلية بالمعنى الدقيق للكلمة. تجاوز الوضع هناك مسألة خلايا إرهابية ضللها فكر تكفيري وافد. التكرار شبه اليومي للهجمات على قوات الجيش والشرطة ومشاركة أعداد كبيرة من المسلحين يقولان شيئاً آخر، يقولان إنه تمرد واسع النطاق تمتد جذوره إلى عقود ماضية. لم تُبْدِ السلطات المصرية أيَّ رغبة في إضافة شيء إلى ترسانة المعالجات الأمنية الفوقية. مداهمات واعتقالات للعشرات من أبناء العشائر، الذين يردون بالمزيد من الابتعاد من الدولة والعداء لها. في غضون ذلك، يُعتقل صحافي فرنسي «لتحدُّثه في السياسة» في مقهى، وطالبٌ لحمله رواية صدرت قبل اكثر من نصف قرن.

من لا يرى الخلل في تجاور الحوادث هذه وتراصفها لن يرى –قطعاً- الدرْك الذي تتردى فيه منظومة الدولة والسلطة في مصر، أكبر بلد عربي سكاناً وموئلُ الآمال (المحطمة منذ 2012) بإصلاح جدي للدولة العربية.

وسائل الإعلام الكبرى تقدِّم المعارك في الدول العربية، الدائمة منها مثل البلدان المذكورة أعلاه والمتقطعة مثل لبنان، على أنها من طبائع الأمور. بالفعل، دخل التفكك العربي وانهيار مؤسسات الدولة والمجتمع حيز «العادية» والظواهر اليومية التي لم تعد تستحق الإطناب أو التحذير. انتهت حقبة الدول التي رسمها الاستعمار الغربي وافتُتح عصر الخرائط الجديدة ترسمها قوى على جدول أعمال الانتقام من التهميش والإقصاء والفقر والتخلف، بتعميم المزيد منها.

مسار الخرائط الجديدة يُرسم بعددٍ مرشح للتزايد من... الحروب الهادئة.

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

(1) احتفلت (إن صح التعبير) إيران الأسبوع الماضي بمرور 35 عاماً على حادثة اجتياح السفارة الأمريكية في طهران من قبل طلاب واحتلالها لـ 444 يوماً واحتجاز دبلوماسييها رهائن. وليس هنا مقام الخوض في أخلاقية ذلك الحدث، والقيام بعدوان على منشآت تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وكانت إيران تقيم معها وقتها علاقة دبلوماسية. يكفي أن وزير خارجية إيران وقتها الدكتور إبراهيم يزدي استقال من منصبه احتجاجاً على رفض آية الله الخميني دعمه ضد الطلاب الراديكاليين. ولكن الملفت هو أن هذا «الاحتفال»، الذي شمل مظاهرات تهتف «الموت لأمريكا»، تم قبل أيام قليلة من اجتماع على أعلى المستويات مع مسؤولين أمريكيين عقد في مسقط، لم يعقد بالقطع لبحث كيفية إماتة أمريكا، وإنما لاستعطاف «ماما» أمريكا.

(2) في نفس الفترة، كانت جماعة الحوثيين اليمنية التي ترفع دوماً رايات كتب عليها «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل»، تزحف تحت غطاء جوي أمريكي من طائرات بدون طيار، لمنازلة خصومها وخصوم أمريكا من مقاتلي القاعدة. وهنا أيضاً، يطرح سؤال جدية رفع مثل هذه الشعارات، في وقت أصبح فيه التطابق بين مصالح الطرفين واضحاً، والتعاون في الميدان واقعاً مشاهداً.

(3) ليست هذه أول مرة تتناقض فيها الشعارات مع الأفعال، إذ شهدت الأعوام 1985-1987 ما هو أفدح: الدخول في صفقات سرية رباعية مع إسرائيل وأمريكا وحزب الله (الذي كان وقتها في طوره «الجنيني تحت مسمى «أمل الإسلامية»). وبحسب هذه الصفقة، يفرج حزب الله عن رهائن أمريكيين لديه، وبالمقابل تقوم إسرائيل ببيع أسلحة أمريكية الصنع لإيران. تقوم إسرائيل بدورها بتحويل المبالغ في حسابات سرية للإدارة الأمريكية مقابل تعويضها عن الأسلحة المباعة. تستخدم الأموال «المبيضة» لتمويل ميليشيات الكونترا المناهضة للحكومة الشيوعية في نيكاراغوا بدون علم الكونغرس لأن القانون يمنع مثل هذه العمليات.

(4) لعب الضلع «الخامس» في هذه التعاملات الإبليسية (سوريا) دوره في فضح العملية حين استخدم مجلة جريدة «الشراع» الموالية لفضح هذه الصفقة استناداً إلى مصادره في طهران. وكان الأمر كارثة على إدارة ريغان التي استقال أو أقيل عدد من أركانها. ولكن وبال الفضيحة في طهران لم يطل سوى الشخص الذي كشف السر، وهو مهدي هاشمي الذي أعدم نكالاً. فالإثم لم يكن عند القوم الكذب والتعامل مع إسرائيل، وإنما فضح هذه الآثام.

(5) لعلها حقيقة ذات مغزى هي أن الجناح المتشدد في طهران، وبدعم كامل من الخميني هو الذي تولى كبر هذه الصفقة التي كان أدنى كبائرها خطف الأبرياء والمتاجرة بهم. ولكن إيران شهدت فيما بعد نشأة تيار «معتدل» بقيادة هاشمي رفسنجاني، ثم جناح أكثر «اعتدالاً» بقيادة محمد خاتمي. وفي حين أن تيار رفسنجاني «الوسطي» لم يكن يمانع في التقارب مع أمريكا، فإن تيار خاتمي كان مولهاً بالولايات المتحدة ومتيماً بحبها. وهكذا تطور الأمر من فريق يرى التعامل مع إسرائيل شراً لا بد منه، إلى ثان يراه أمراً طبيعياً، ثم إلى ثالث يتمناه ويتوق إليه.

(6) عندما غزا العراق الكويت، أصبحت الظروف مهيأة أكثر للتقارب بين إيران وأمريكا، حيث قامت أمريكا نيابة عن إيران بما عجزت عنه من النكاية بأعدى أعدائها. وقد علمت من بعض من التقى الرئيس الأسبق رفسنجاني قبيل شن الحرب الأمريكية على العراق أن الرئيس الإيراني رد حين طلب منه دعم العراق ضد العدو المشترك أنه قال للوفد الذي أتاه: اذهبوا إلى صدام وأتونا بعرض منه وسننظر فيه. وهذا يوضح أن التعامل كان بعقلية البازار، ويبدو أن عرضاً أفضل جاء لطهران من واشنطن والكويت، فخسر صدام وربح بوش.

(7) مع غزو أمريكا للعراق في عام 2003، لم يعد هناك بد من التعامل المباشر والتنسيق بين واشنطن وطهران، إما مباشرة وإما عن طريق الحلفاء المشتركين في العراق. ومرة أخرى خالفت الشعارات الأفعال. فقد كانت أمريكا تلعن في المنابر صباحاً وتجالس على الموائد مساءً.

(8) ثم جاءت الطامة السورية، فسقطت الحجب ومزق دثار الشعارات من دعاوى المقاومة للاستكبار الأمريكي والكيان الصهيوني، باسم المستضعفين من ضحايا الاثنين. سقطت كذلك دعوى التدين التي قمع تحت ستارها من الإيرانيين ليس فقط العلماني والليبرالي، بل كذلك المتدين وحتى العالم الذي لا يؤمن بولاية الفقيه. فمع شعار «الموت لأمريكا» ارتفع شعار «الموت لأعداء ولاية الفقيه»! فاجتمع الحسنيان، الدين ونصرة المظلوم.

(9) ولكن مع سوريا وقف الفرعون عارياً من كل ثياب سوى دثار الطائفية الأقبح. فالأسد ليس من أنصار ولاية الفقيه، وهو عاجز عن مقاومة الاستكبار. هنا كان الاصطفاف باسم القبيلة/الطائفة لا غير. وقد كان واضحاً من تلك النقطة أن هذا القطار لن يتوقف إلا في تل أبيب. لأن من يعادي كل المنطقة سيكون ظهره إلى الحائط وقبلته القدس لا مكة.

(10) وهنا نصل إلى بيت القصيد، وهو اجتماع مسقط مع الشيطان الأكبر. فقد تطابقت المصالح وتقاربت التوجهات، وأصبح العدو واحداً. ولم يعد هناك ما يمنع من «عقد القران» إلا مسألة واحدة، وهي البرنامج النووي الإيراني، وهو هم إسرائيلي في الأساس، لأن إسرائيل هي التي تخشى الهلاك من صواريخ إيران. ولأن واشنطن هي الوكيل وليست الأصيل في هذا الأمر، فلن يكون هناك حل لا ترضى عنه تل أبيب. وعليه لن يطول بنا الأمر قبل أن نسمع فتوى توجب الحج إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والسلام على ذرية سيدنا يعقوب، عليه صلوات الله وسلامه.

(11) فرغت من كتابة هذا المقال قبل أن أستمع صباح الأمس لمقابلة وزير حزب الله اللبناني محمد فنيش مع الـ«بي بي سي» التي جاء فيها أن حزب الله اليوم يرى نفسه حليفاً طبيعياً للغرب في الحرب على داعش. وقد كنا نتمنى على الأقل أن ينتهي على الأقل عهد الكذب والتدليس بعد أن برح الخفاء. ولكن مقابلة الوزير كانت مليئة بالمغالطات وخداع النفس، حين زعم بأن حزب الله تدخل لمحاربة داعش، بينما هو تدخل لحماية نظام الأسد من السقوط، حتى لو كان خصمه المهدي المنتظر. واتهم داعش بأنها قتلت من المسلمين أكثر مما قتلت إسرائيل، وهي تهمة تصدق أكثر في حق الأسد وإيران كذلك.

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

وفقَ الأجندة المعلنة، فمن المفترض التوصل إلى اتفاق بين المجتمع الدولي (ممثلا بمجموعة الخمسة زائد واحد) وإيران في موعد أقصاه الرابع والعشرون من الشهر الجاري. احتمالات التمديد والتأجيل والفشل واردة، على الرغم من توق كافة الفرقاء، على ما يبدو، لغلق هذا الملف. لا داعي لأي تشاؤم في الوقت الحالي، ذلك أن المُعلن الصادر عن المفاوض الإيراني كما المفاوضين الغربيين يتحدثون عن تقدم غير مسبوق في المفاوضات، وأن العقدة تكمن في مجموعة متبقية من القضايا التي يُعمل على تفكيكها.

وعلى الرغم من أن ما يصعبُ تفكيكه قد يطيحُ مجددا بما تمّ حلحلته (وهذا ما أوحت به محادثات مسقط أخيراً)، إلا أن المزاج العام في إيران كما لدى عواصم القرار يوحي بالـ”حاجة” إلى الخروج من النفق لما في ذلك مصلحة باتت ملحة للنظام، ومصلحة ضرورية بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة. وإذا ما كان الجانبُ التقنيّ في المفاوضات يحققُ تقدماً نوعياً وتاريخياً على ما تذهب بعض التصريحات المتفائلة، فإن مواكبةً سياسية لافتة ترافق محادثات الغرف المغلقة بغية تأمين مناخات الثقة الضرورية، وهو ما يثير جدلاً في المنطقة، لاسيما لدى خصوم طهران ومنتقدي سياساتها.

وإذا ما استوعبنا النشاز الملتصق بحسابات داخلية معروفة، فإن العزفَ الإيراني-الغربي عامة (الأميركي خاصة)، يكاد يكون واحداً لإخراج سمفونية تبشّر بقرب الخلاص. تجتمع طهران وواشنطن (وحلفاؤها) في معسكر واحد لمحاربة داعش وأخواته.

صحيح أن إيران ليست عضواً رسمياً داخل التحالف الدولي-الإقليمي، إلا أن الأميركيين باتوا يجهرون بالحاجة لإيران لإنجاح أي مسعى دولي حقيقي للقضاء على الجماعات الإرهابية في المنطقة، كما أن العتب الذي وجّهه الرئيس الإيراني حسن روحاني لواشنطن متهماً الإدارة الأميركية بعدم الجدية في محاربة الإرهاب طالما لم يرفدوا الجهد الجوي بتدخل بري، يعكسُ تبدلاً في العقلية الإيرانية لجهة عدم ممانعتها عودة القوات البرية الغربية إلى العراق، لاسيما بعد انسحابها من أفغانستان.

واللافت في المواكبة السياسية لمفاوضات البرنامج النووي الإيراني، هو حرص الإدارة الأميركية بقيادة باراك أوباما على الرهان على الحصان الإيراني وإمكانية الاتفاق مع طهران على صفقة كبرى تبدأ إرهاصاتها بغلق الملف النووي، والرسالة السرية (لماذا سرية؟) التي أرسلها أوباما إلى خامنئي، حسب الـ”وول ستريت جورنال”، توحي بالمنحى الأميركي الذي بات ثابتاً إزاء إيران. في ذلك أن واشنطن “الأوبامية”، حتى بعد الفشل الذي مني به الديمقراطيون في الانتخابات النصفية الأخيرة للكونغرس، ستبقى حريصة على عدم استفزاز إيران أو إشعارها باحتمالات أي تبدل، حتى مستقبلي، في سياسة الانفتاح المنتهجة إزاء طهران منذ ما قبل انتخاب روحاني رئيساً.

توقفت واشنطن عن إعطاء أي إشارات عدائية تجاه النفوذ الإيراني في لبنان. وفيما عدا البيانات “البيروقراطية” المتحفّظة على تدخل حزب الله في سوريا، أو المنتقدة لكل ما ينال من إسرائيل، فإن التصريحات الأميركية لطالما شجعت على مشاركة حزب الله داخل الحكومة اللبنانية، كما توقفت عن دعم سياسات فريق الرابع عشر من آذار، بالطريقة العلنية الفجّة التي كان يقوم بها السفير جيفري فيلتمان. لا بل أن تكليف فيلتمان نفسه، ضمن مهماته الجديدة داخل الأمم المتحدة، بالتواصل مع الجانب الإيراني والاجتماع بالمرشد علي خامنئي، يعكسُ تواطؤا أميركياً-إيرانياً لفتح صفحة جديدة في شكل ومضمون علاقات البلدين.

ولئن مارست واشنطن نفوذا لوقف احتمالات قبول لبنان هبة السلاح الإيراني للجيش اللبناني، إلا أن رفع الولايات المتحدة الفيتو عن عملية تسليح الجيش اللبناني، بما في ذلك تسهيل التوصل لعقود تسليح فرنسية أميركية غربية ممموّلة عبر الهبات السعودية، يعكس تبدلاً في سياسة واشنطن في هذا الشأن، والتي كانت تتحفظ في السابق خوفاً من وقوع هذا السلاح في يد حزب الله. هذا التحوّل الأميركي يترافق مع همهمات أميركية باتت تدعو إلى التواصل مع حزب الله، فيما معلومات أخرى تتحدث عن قناة اتصالات مفتوحة بين واشنطن والحزب.

ولا ريب أن المراقبَ قد لاحظ مرونة طرأت على الموقف الإيراني في لبنان سهّل تشكيل حكومة تمام سلام، وفق تركيبة، منحت صقور تيار المستقبل حقائب أساسية في الحكومة لم يكن الحزب ليوافق عليها حتى حين ترأس الحكومة فؤاد السنيورة أو سعد الحريري نفسه، كما كان لافتاً رفع الحزب الغطاء، وبشكل مفاجئ، عن آل عيد (المقربين من دمشق) الذين كانوا يقودون العمل السياسي والعسكري قي منطقة جبل محسن في طرابلس في شمال لبنان.

وفيما يروج جدلٌ في العالم حول مصير النظام السوري في أجندة الحرب ضد داعش، فإن واشنطن حريصةٌ على عدم إطلاق ما من شأنه أن يسبب قلقاً لإيران. الثابت في المعلن الأميركي أن لا مكان للأسد في مستقبل سوريا، فيما ترددُ باريس ما يفهم منه تحميلاً لنظام دمشق مسؤولية انتعاش داعش ورواجها. بيد أن الولايات المتحدة وحلفاءها داخل التحالف ضد داعش حذرون في اختيار الأهداف العسكرية داخل سوريا على نحو لا ينال من قوات النظام ومواقعه، كما أن كلاماً أميركياً جديدا بات يقللُ من شأن برامج واشنطن لتدريب “المعارضة المعتدلة”، فيما ترددت أنباء صحفية (فورين بوليسي) تكشفُ تعليق الإدارة الأميركية تمويل لجنةٍ تحققُ في جرائم حرب قد يكون ارتكبها نظام الأسد.

لكن اللافت في التحوّلات الأميركية يمكن رصده في الشأن البحريني. فقد استفز الموقف الأميركي المنامة حين أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً يعبّر عن القلق من صدور حكم يُمهل جمعية الوفاق ثلاثة أشهر لإصلاح وضعها القانوني. في هذا الصدد ذهب سايمون هاندرسون، مدير برنامج الخليج والطاقة في معهد واشنطن، إلى اعتبار أن سلوك المنامة يشكّل “معضلة للسياسة الأميركية”.

وقد أثار “الإفراط” الأميركي في ردّ الفعل أسئلة لدى حكومة البحرين عن الحكمة من تعريض علاقات تاريخية تحالفية بين واشنطن والمنامة للحرج والتوتر لصالح جمعية سياسية، كما أثار أسئلة داخل الصف الخليجي عن الحكمة من تضمين التصريحات بشأن حماية الشيعة في البحرين، دعوات للسعودية أيضا لاحترام حقوق الشيعة لديها.

قبل ذلك كانت المنامة قد طردت دبلوماسيا أميركيا (توم مالينوفسكي نائب وزير الخارجية) لبدئه زيارته للبحرين بالتوجه لمقر جمعية الوفاق مباشرة وقبل أن يقابل ولي العهد كما كان مقررا، فردت واشنطن بإعادة إرسال نفس الدبلوماسي مرة ثانية، على نحو أُريد منه توجيه رسالة مزدوجة المعاني إلى المنامة، كما إلى طهران.

على أن الهمّة الأميركية لإنشاء التحالف الدولي ضد داعش تصبُّ بالمحصلة، وعلى الرغم من مشاركة دول عربية مناوئة لإيران فيه، لصالح النفوذ الإيراني في العراق (وسوريا)، إلى درجة قيام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بقيادة القوات العراقية المقاتلة ضد داعش (حسب وكالة فارس الإيرانية)، كما أن تفكيك الأزمة السياسية العراقية وانسدادها بعد الانتخابات الأخيرة، لم يكن ليتم دون تسهيل من طهران (استجابة لتمنيات واشنطن) لسحب نوري المالكي مرشح حزب الدعوة من الواجهة السياسية لمصلحة حيدر العبادي مرشح الحزب نفسه.

وفيما يجتاحُ الحوثيون مناطق أمنية من شمال البلاد مخترقين صنعاء باتجاه الوسط والجنوب، وفيما أن الحدثَ يطيحُ بالجهد الخليجي-الأممي للتسوية في اليمن، فإن الموقفَ الأميركي بقي أقل من مستوى الحدث لجهة إدانة جماعة “أنصار الله” وكبح جماح اندفاعتها. ولئن قدمت واشنطن مشروعا لدى مجلس الأمن لفرض عقوبات على بعض قادة الحوثيين، إلا أن نفسَ المشروع جاء في سياق عقوبات ضد المعرقلين للعملية السياسية الذي شمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح. لكن بالمحصلة بدا وكأن واشنطن في خندق واحد مع تلك الجماعة في مواجهة القاعدة في اليمن، كما هي في خندق افتراضي واحد لمواجهة من يصفهم السيد حسن نصر الله بالتكفيريين في سوريا.

على أن المزاج الإيجابي الذي تقابلُ به الولايات المتحدة إيران، كان قد أقلق الدول الخليجية من أعراض صفقة ثنائية تأتي على حسابهم في المنطقة، بيد أن التطورات التي اجتاحت المنطقة منذ رواج ظاهرة داعش، وضع كل دول المنطقة ضمن خندق ظرفي تجتمع فيه تركيا وإيران والخليج والأردن لردع الخطر مشترك، ما سحب سيناريوهات الصفقة الحصرية بين واشنطن وطهران، ورفع من حظوظ ضرورات بناء تفاهمات إقليمية لا تسبب إقصاء أو تهميشاً للقوى الرئيسة في الإقليم.

وعلى الرغم من ربط خصوم طهران في المنطقة الإشارات الأميركية الإيجابية إزاء إيران بورشة المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، أي بتوقيت ظرفي ينتهي بانتهاء المناسبة، فإن أوساطاً أميركية دولية باتت على قناعة بأن الانفتاح على طهران بات خياراً استراتيجياً معتمداً من قبل العواصم الغربية، حتى بعد ولاية الرئيس أوباما، وأيا تكن هوية الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، ذلك أن تلك السياسة المنتهجة لا تنشطُ وفق مزاج شخصي للرئيس الأميركي، بل مستندة على قناعات عامة تستوطن المؤسسات الأميركية الأمنية والإستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية.

على أن منطقَ “الانحراف” الأميركي المفترض باتجاه طهران (حسب بعض التوصيفات) يصطدم بتاريخية العلاقات الاستراتيجية وعمقها بين واشنطن وحليفها الأطلسي العتيق تركيا، كما بين واشنطن وحلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا ما اعتُبرت هذه العلاقات ثابتة من ثوابت المشهد الدولي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فإنه من المخاطرة اختصار ذلك بعلاقات تمليها ظروف ومصالح آنية مع إيران تفتقد للمتانة منذ الثورة الإيرانية، كما تعوزها بيئة فكرية وفلسفية مشتركة.

هو هذا الصراع الدائم بين الثابت والمتحوّل، مع المعرفة التامة أن لا ثوابت في السياسة، وإن هي إلا تمرين في التحوّل الدائم.

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

كففت منذ شهور عن الكتابة عن الأوضاع في سوريا. وليس لأنني رجوت خيرا من وراء ضرب «داعش» في «عين العرب»، بل على العكس من ذلك. فقد اعتبرت أن الأميركيين إنما عادوا لثلاثة أسباب: الحيلولة دون صدام أكبر بين الإيرانيين والأتراك، وحماية الأكراد في العراق وسوريا، ومتابعة صراعهم مع «القاعدة» وأخواتها وبناتها. لقد انصرفت عن الكتابة في تلك المأساة البالغة الهول، إحساسا باليأس وعدم الجدوى. وصرت إلى إجمال الوضع السوري والعربي بعامة في عبارة واحدة: بعد أربع سنوات على الانفجار في خمس أو ست دول عربية هناك نصف مليون قتيل، ونصف مليون معتقل، واثنا عشر مليون مهجر، ومعظم الأصناف الثلاثة في سوريا الأسد بالطبع!

أعود اليوم للكتابة في الوضع السوري لسببين: استغاثة الفرنسيين من أجل إنقاذ ثلاثمائة ألف من المدنيين الباقين بمدينة حلب، بعد تهجير أكثر من مليونين. فالحلبيون المدنيون والمقاتلون اليوم واقعون بين النظام السوري جيشا وميليشيات إيرانية من جهة، و«داعش» من الجهة الأخرى. أما السبب الثاني للكتابة فهو ظهور دي ميستورا، المبعوث الدولي الجديد بعد الإبراهيمي عند بشار الأسد، ليعرض عليه خطة لتجميد الصراع في عدة مناطق منكوبة بسوريا لأسباب إنسانية، أبرزها حلب. النظام السوري قال: جاءت الفرصة ولا ينبغي تفويتها! لماذا لا يكون التجميد كما حصل بحمص من قبل؟ أي أن يجلو المقاتلون (ومعهم بالطبع المدنيون!)، ويحل السلام والخراب الآمن كما حلا بحمص المنكوبة! ولا ندري ماذا قال له دي ميستورا بالضبط، أو بماذا أجابه. لكن أبواق النظام و«حزب الله» ذكرت أنه تساءل أو قال: إنما أردت وقف القصف والقتال من الطرفين، وفتح ممرات إنسانية، لكن بحسب التصور الذي تعرضونه، فهذا يعني أن تصبح المدينة بعد خروج المقاتلين منها بينكم وبين «داعش»! وقال له سوريو النظام: نحن ندبر أمرنا مع «داعش»، وإنما المهم ذهاب الإرهابيين الآخرين! وعلى أي حال فإن دي ميستورا ما ثبطت عزيمته، بل مضى إلى حمص ليتحدث إلى المقاتلين بحي الوعر (الذي لم يستسلم مقاتلوه بعد!) لكي يرى إذا كان من الممكن أن يحدث لهم ومعهم ما حصل مع الآخرين في الخالدية وغيرها، وإذا نجح في ذلك، فسيكون هذا إيذانا بالإمكان في حلب على الشاكلة نفسها!

وبالطبع، فإن ما سعى ويسعى إليه دي ميستورا، مختلف تماما عما قصد إليه الفرنسيون. الفرنسيون أرادوا التوصل إلى تنسيق بين الأتراك والأميركيين والعرب، بحسب ما قاله الأميركيون للجميع في مؤتمر جدة وقبل مؤتمر جدة. قالوا وقتها: المطلوب الآن مكافحة «داعش» في العراق وسوريا. والمناطق التي نحطم فيها داعش بسوريا، يحل محلهم فيها المقاتلون المعتدلون الذين دربنا بعضهم، وسنستمر في تدريب البعض الآخر بتركيا والسعودية. وهذا يعني التضييق على النظام السوري من ناحية حلب، ومن ناحية درعا، بحيث يقبل العودة إلى طاولة المفاوضات، من أجل الحل السياسي بحسب «جنيف1» و«جنيف2».

خلال شهرين ونيف ما حصل شيء من ذلك؛ فالعرب وفوا بما طالب به الأميركيون، وغطوا بمشاركتهم الحملة على «داعش» في سوريا على وجه الخصوص، بل وشجعوا العشائر العراقية (التي يذبحها «داعش» الآن بالأنبار) على القتال لتحرير أرضهم مع قوات الحكومة العراقية التي لم تصل بعد! أما الأميركيون فقد كشفوا عن عدة أمور معاكسة لما توقعوه أو خططوا له في سوريا. قال أوباما إن المقاتلين المعتدلين يحتاجون إلى عدة سنوات ليصبحوا أندادا للنظام على الأرض. وقال جنرال أميركي، إن بشار الأسد يستفيد من ضربات التحالف في سوريا. وأرادوا من تركيا المشاركة في الحرب لمساعدة حزب العمال الكردستاني (عدو تركيا) حتى لا تسقط عين العرب، وما فعلوا شيئا تقريبا حتى ضد «داعش» خارج المعركة من حول كوباني أو عين العرب! وخلال الجدال العلني مع تركيا إردوغان، والسري مع العرب كشفوا عن أن هناك اتفاقا مع الروس والإيرانيين على عدم الإضرار بالنظام السوري بأي شكل أثناء ضرب «داعش» في كوباني، وفي كوباني وحسب! وربما شجعوا دي ميستورا أخيرا على استصراخ إنسانية الأسد المزدهرة هذه الأيام!

ماذا حصل في المناطق السورية ومعركة كوباني لا تزال جارية؟ شن النظام السوري حربا غير مسبوقة بالبراميل المتفجرة في شتى المناطق، وبخاصة في حلب. وأقبلت جبهة النصرة على مقاتلة الثوار في منطقة إدلب نيابة عن «داعش»، وأحيانا بالتنسيق مع معسكرات النظام الباقية بالمنطقة. والجديد، باستثناء بعض التقدم للثوار في منطقة درعا أربعة أمور: ازدياد سيطرة «النصرة» في مناطق الثوار المختلفة، واستغاثة الفرنسيين من أجل حلب، وحلول دي ميستورا السلمية لصالح النظام، ورسائل أوباما المتوالية إلى خامنئي التي يعرض عليه فيها التعاون ضد الإرهاب، في مقابل ازدياد التجاوب في الملف النووي!

لقد واجهت سائر حركات التغيير العربية بعد شهور على اندلاعها عام 2011 عدة ظواهر: هشاشة في القيادة والتنظيم وتصور المستقبل، وصعود الإسلاميين السياسي والجهادي الإرهابي، والتدخل الميليشياوي والطائفي الإيراني إلى جانب القوى القديمة والقاتلة في العراق وسوريا واليمن ولبنان. وقد ترتبت على ذلك نتائج مفجعة: فوضى ضاربة، وعنف مستشر، وخراب متزايد، ولجوء من المدنيين العديمي الحيلة إلى الجيش أو القوى القديمة التي ثاروا عليها من قبل. وإذا كانت هذه الظواهر تتفاوت في البلدان المختلفة؛ فإنها جميعا تبلغ ذرى غير مسبوقة في تاريخ العالم الحديث في سوريا! والأكراد لا يستحقون الحسد على اهتمام أميركا بهم، فمصيبتهم الماضية والمستقبلية مع تركيا وإيران هائلة الحجم. ولنتأمل بمن نصح «داعش» للتحرش بهم!

قابلت أخيرا أستاذا جزائريا في منتدى فوجدته ساكتا بعد شدة حماس لنمط التغيير في تونس، والذي كان يرجو أن يحدث مثله بالجزائر. وقلت له: هل صرت مثل هؤلاء المتحدثين اليوم عن شرور الفوضى وضرورة العودة للهدوء القديم؟ فقال: تقريبا! لكن بالله عليك، كيف يصبح بشار الأسد وعلي عبد الله صالح الملاذ الذي لا ملاذ غيره، ويصبح المالكي نائبا لرئيس الجمهورية بالعراق؟! وقف القتل أمر جيد، إنما ليس بهذه الطريقة المذلة يكون إخضاع الناس! تصور أن عندنا في وهران في آخر الدنيا عشرة آلاف سوري هارب من «عدالة» الأسد، والأميركيون يقولون إن همهم الأكبر في سوريا مكافحة تنظيم خراسان الرهيب!

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

طفرت دمعةٌ من عيني زينة يازجي، على شاشة تلفزيون دبي، لما حدّثها المعارض السوري، ميشيل كيلو، في مقابلةٍ معه قبل عامين، عن لقائه، أثناء توقيفه في فرع التحقيق العسكري في دمشق، طفلاً في الخامسة من عمره، وُلد في الحبس، (ويقيم) في الزنزانة مع أمه. اصطحب حارس (يبدو أنه رجل طيّب) ميشيل كيلو إليهما، دردش مع الأم، وعرف منها أنها معتقلةٌ "رهينة"، حتى يسلّم زوجها الهارب (الإخواني) نفسه. ودَّ أن يسلي الطفل ويُبهجه، فحكى له حدوتةً عن عصفورٍ على شجرة. غير أن الطفل فاجأه بأنه لا يعرف ما هي الشجرة ولا ما هو العصفور، فليس في معجمه، ولا خياله، مثل هذه المسميات، وهو الذي رأى (النور؟) في الحبس، فلم تصادف عيناه أشجاراً أو عصافير.

ليس صحيحاً، إذن، أن العدو الصهيوني وحده يحوز مأثرة أسر أمهاتٍ حوامل، يلدن في السجون ومستشفياتها، ويُبقي مواليدهن محابيس معهن سنوات. فهذا ديدنٌ معهودٌ، يقيم عليه نظام آل الأسد، وورثه من يحكمون السوريين، الآن، بغاز السارين والبراميل المتفجرة، من عهد الأسد الأب. وقد أكد خبرٌ شديد العادية، قبل أيام، أن الأمر من "الثوابت" المتمسّك بها، وموجزه أن الطبيبة، ماريا بهجت شعبو، تم احتجازها عند عودتها من بيروت، لدى الأمن السياسي في ريف دمشق، ثم نُقلت إلى الإدارة العامة للاستخبارات، قبل أن يُطلق سراحها بعد أن "استضيفت" تسعة أيام. جاء الخبر على أن ماريا وُلدت في السجن في 1988، عندما كانت والدتها سجينةً سياسية، وقضت سنة ونصف السنة فيه. وبعد خروجها، قام والدها بتربيتها، حتى الإفراج عن والدتها بعد سنتين ونصف السنة، ثم اعتقل والدها عشرة أعوام.

عديدون مثل ماريا السورية أبصروا الدنيا في سجون إسرائيل، ثمة أخوّة خاصةٌ تجمعها بهم. وأَن تصير طبيبةً في شبابها، فذلك يعني أن إرادةً قويةً لديها جعلتها تتجاوز الدرامية الجارحة في حياتها، ونظنّها الإرادة نفسها، سيقاوم بها الفتى الفلسطيني، نور غانم، الأسى الغافي في نفسه، وهو الذي عاش أولى سنوات طفولته في سجنٍ إسرائيلي. أُسرت والدته وهي حامل فيه، وولدته في غضون احتجازها، كما سمر صبُح التي سيقت إلى الولادة مقيدةً، ووضعت طفلتها، براء، بعمليةٍ قيصريةٍ تحت حراسة مشددة، وبقيت المولودة مع أمها في السجن مدة غير قصيرة. أما ميرفت طه، فقد وضعت مولودها، وائل، في زنزانةٍ كانت تحتجز فيها. ومن حكايات مثل هذا الشجى الإنساني الأليم، أن عطاف عليان طلبت ابنتها، وكانت في عمر الثمانية شهور، لتكون معها في الحبس الإسرائيلي المقيت.

ليس في وسع الإنسان عندما يُطالع هذه الأسماء، وكثيراً غيرها لم توثقها الصحافة، أن يكون شعوره كما برود أهل الإكوادور بشأن حادث سير في غينيا بيساو. فالألم الإنساني الذي ينطق به ما أصاب تلك النسوة السوريات والفلسطينيات باهظ، ويوجع الروح. تتآخى حكاية العصفور والشجرة مع متوالية الحبس عند ماريا بهجت شعبو، ومع زوبعةِ أسئلةٍ تنفتح واقعيتها السحرية على تفاصيل مروعة، تثيرها مواجع تلك الأمهات الفلسطينيات، وهن يُشاهدن أطفالهن يتحسّسون الدنيا في زنازين مغلقة ووراء قضبان، ولا تُصادف مداركهم غير عالمٍ من الفظاظة. ولقائلٍ أن يرى أن المشترك الثقيل بين المحنتيْن، الفلسطينية والسورية، (يُثري؟) مدونة الألم فيهما بمقاطع بالغة الحرارة، ما يستنفر وجاهة في دعوة أهل السينما والدراما وكتاب الرواية والقصة والمسرح إلى أن يجترحوا من هذه التجارب التي يعصى كثير منها على التخيّل أعمالاً فنية وإبداعية، ستكون لافتة إذا قيّضت لها مواهب وأدمغة وكفاءات خلاقة.. أصاب شيخنا الراحل، هاني فحص، لمّا قال قدامنا، مرة، في منتدى بالقاهرة، إنه لا فرق بين النظامين السوري والصهيوني.

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

١٤ نوفمبر ٢٠١٤

يسعى جهده لإقناعك بالتالي: «عدد متزايد من المراقبين السوريين والعرب على امتداد الشرق الأوسط لديهم نظرة مختلفة إلى قرار [الرئيس الأمريكي باراك] أوباما، بمهاجمة أخطر أعداء الأسد، ‘الدولة الإسلامية’ في قواعدها شمال سوريا. والإدراك السائد هو أنّ الولايات المتحدة قد بدّلت مواقفها، وأنّ الأسد، وقد عزّز مواقعه بسبب هذا التبدّل في الرؤية، لم يعد الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، المتمثل في تغيير النظام». والمرء يتساءل، أوّلاً: من هم، حقاً، أولئك «المراقبون السوريون والعرب»؛ وأين، ومتى، راقبوا وتوصلوا إلى خلاصة دراماتيكية مثل هذه؟ وثانياً، متى كان «تغيير النظام»، وليس «تنحّي الأسد» مثلاً، هو هدف البيت الأبيض الرئيسي؛ وكيف، ومتى، تمّ الإعلان عن هذا التغيير، وبلسان مَن؟

هذا نموذج أوّل على (بعض، وليس حتى معظم) طرائق سايمون تيسدول، المعلّق في صحيفة الـ»غارديان» البريطانية؛ كلما شاء التعليق على شأن سوري ما، صغير أو كبير، أسوة بشؤون الشرق الأوسط عامة، بوصفها ميدان اختصاصه المعلَن. نموذج ثان، هو محض تنويع على روحية الافتراض التلفيقي في المقام الأوّل، يسير هكذا: «القيادة العسكرية الأمريكية تقاتل الآن في الخنادق ذاتها مع الجنرالات السوريين في حرب على الإرهاب داخل سوريا، هكذا نشرت صحيفة في دمشق، نقلاً عن دبلوماسي سوري (…) لكن مزاعم رجال الدعاية للنظام ليست كلها خالية من الحقيقة. لقد فتحت الولايات المتحدة خطوط اتصال غير مباشرة مع دمشق في الأسابيع الأخيرة. صحيح أنها لم تطلب الإذن لتنفيذ الضربات الجوية، لكنها قامت مسبقاً بإبلاغ سفير الأسد في الولايات المتحدة حول بدء الهجمات».

أهذا هو، حقاً، طراز القتال معاً «في الخنادق ذاتها»؟ ومتى، في الأساس، كان جنرالات النظام قد قاتلوا «داعش» في بلدة كوباني، أو ـ في المرحلة الراهنة، التي يقصدها تيسدول، تحديداً ـ على أية جبهة قصف جوّي أمريكي؟ وما الجدوى، في أوّل المطاف ونهايته، من مساءلة خلاصات تيسدول هذه، إذا كان تفسيره لتردد أوباما، في تنفيذ ضربات جوية ضدّ نظام الأسد، آب (أغسطس) 2013، بعد لجوء النظام إلى استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة، تفسيراً عجيباً منفرداً ومغلوطاً أيضاً: «كان أوباما مستعداً، وإنْ مكرهاً، لمهاجمة الأسد في ربيع 2013، ولم يمنعه من التنفيذ إلا التصويت ضدّ الحرب في البرلمان البريطاني». هل كان تصويت مجلس العموم البريطاني هو العائق، حقاً؟ ثمّ هل كان مشروع الضربات في ربيع 2013، أم في صيفه؟

بذلك فإنّ تيسدول أحد «كبار» ذلك النوع الخاصّ من الكتّاب والمعلّقين الغربيين الذين ابتُلينا بهم، نحن العرب؛ والذين ينقلبون، أو نقلبهم نحن عن طريق بعض عباقرتنا أبناء جلدتنا، إلى خبراء فطاحل فصحاء، لا يُشقّ لهم غبار في تشخيص أمراضنا السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية؛ وذلك بالرغم من اعتمادهم، شبه الكليّ، على معرفة بائسة، جاهزة وسطحية، قائمة إجمالاً على الكليشيهات، وعلى هذه وحدها حصراً أحياناً. وشرّ البلية أنّ بعض هؤلاء يصفّي حساباته المحلية، العقائدية غالباً، على حساب ما هو جوهريّ، كما حين يرتئي يساري بريطاني أو أمريكي أو فرنسيّ أنّ العاجل هو مناهضة الولايات المتحدة؛ وأنّ انتقاد النظام السوري، حتى في ما يخصّ ملفات جلية لا تقبل الالتباس، مثل جرائم الحرب وارتكاب المجازر وممارسة العقاب الجماعي وانتهاج سياسة الأرض المحروقة… ليست كافية لإدانة النظام، أو تصبّ المياه في طواحين الإمبريالية!

وجه آخر للبليّة أن يتنطح معلّق غربي لهذه الملفات تحديداً، فيكتب عنها ليحشد من الأغلاط والمغالطات ما يُخجل ويُضحك في آن؛ ويتكىء، في التوصّل إلى خلاصاتها، على مصادر معلومات و»مراقبين» محليين لا تقلّ معرفتهم بؤساً، وأحياناً: خبثاً وضلالة وتضليلاً، عن المعرفة البائسة الأمّ التي منها يغرف صاحبنا المعلّق الغربي. وبالطبع، من حقّ أمثال تيسدول التشاور حول موضوعاته مع مَن يشاء، شريطة أن لا يقتصر التشاور على مصدر متعاطف مع السلطة، منتسب إلى مؤسسات شبه سلطوية، إذا لم يكن ممالئاً للسلطة صراحة وعلانية. وفي كلّ حال، وخاصة حين تُطلق أحكام عامة دراماتيكية من طراز قتال أمريكا مع النظام في الخنادق ذاتها؛ ألا يتوجب أن تكون الاشتراطات المهنية، في التحقق من المعلومة وتمحيصها وتدقيقها، أشدّ صرامة ورصانة؟

وليست حال تيسدول هذه جديدة على تراثه في قراءة المشهد السوري، حتى حين كانت عناصره أقلّ تعقيداً بكثير، وكان اصطفاف قواه أوضح من أن توقع المراقب، شبه الحصيف، في أخطاء شنيعة. على سبيل المثال، ذات يوم غير بعيد، اعتبر تيسدول أنّ «جبهة الخلاص الوطني»، التي كانت قد تشكلت أساساً من جماعة الإخوان المسلمين السورية ونائب الأسد السابق عبد الحليم خدام، هي «في الكمون وعلى المدى البعيد أكثر إشكالية» لنظام الأسد من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال رفيق الحريري؛ وأنّ تلك الجبهة كانت «أوّل معارضة منظمة وذات مغزى ضدّ النظام، منذ أربعة عقود»! تلك الخلاصة كانت جهلاً فاضحاً بطبيعة تقييم الشارع السوري، ثمّ المعارضة، لرجل مثل خدّام، ظلّ طيلة عقود أحد أكبر تجسيدات الفساد والاستبداد في سلطة «الحركة التصحيحية»، حافظ الأسد ومن بعده وريثه.

وكان الجهل يشمل، أيضاً، ضحالة مذهلة في معرفة طبيعة هوامش الحركة السياسية والعقائدية التي كانت جماعة الإخوان المسلمين تملكها في الشارع السوري؛ يوم تشكيل الجبهة، ولكن أيضاً خلال العقود التي أعقبت اندلاع مواجهات العنف بين الجماعة والنظام منذ أواخر السبعينيات عموماً. وبدا تيسدول أقرب إلى الغريب تماماً عن حقيقة كبرى، بسيطة وبيّنة، كانت تشير إلى أنّ لقاء الإخوان ـ خدّام لم يمثّل فريقاً معارضاً عريض الأطياف والشرائح، بقدر تمثيله لأطراف متمفصلة مذهبياً، وعاجزة استطراداً عن استقطاب فئات أخرى من أبناء المجتمع السوري (كما فعل «إعلان دمشق» مثلاً). ولأنّ الاخطاء الشنيعة، من حيث الوقائع والتواريخ، لا تغيب البتة عن تحليلات قاصرة مثل هذه؛ فقد تحدّث تيسدول عن «مؤتمر جبهة الخلاص الأوّل» في لندن لكنه في واقع الأمر كان الثاني للجبهة، بعد الأوّل الذي عُقد في بروكسيل.

الخطأ السياسي، في المقابل، قاد تيسدول إلى اعتبار الجبهة «صيغة تعاون غير مسبوق» بين زعيمين للمعارضة، علمانيّ وديني؛ لكنّ خدّام لم يكن زعيم معارضة، بادىء ذي بدء، ومن السخف تصنيفه كزعيم لمعارضة أخرى غير معارضته العائلية ـ على غرار اقتصاده العائلي! ـ المؤلفة من أبنائه وبعض أزلامه في أفضل التقديرات. كما أنه ليس علمانياً، ولم يكن في أيّ يوم، كيفما قلّب المرء هذا المصطلح أو أقامه وأقعده؛ بالقدر الذي لا يجوز فيه اعتبار علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين يومذاك، «زعيماً دينياً». كان مثيراً للسخرية، أيضاً، اكتشاف تيسدول الأرخميدي، بصدد التعاون بين العلمانيين والإسلاميين، لأنّ الجماعة كانت صاحبة مبادرة إلى عقد مؤتمر في لندن، صيف 2002، ضمّ إسلاميين إخوانيين وإسلاميين غير إخوانيين، إلى ماركسيين ويساريين وقوميين وليبراليين.

أحدث خلاصات تيسدول، على طريقة «ختامها مسك» ربما، هي هذه: «ثمن النصر على الدولة الإسلامية قد يكون انتصار الأسد في سوريا». ويأتيك، بعدها، مَنْ يطلب الحكمة من «محلل» كهذا، لا يجهل ويتجاهل، فحسب؛ بل يُجهّل عن سابق قصد وتصميم، فيردّ من جانبه: ألا لا يجهلنْ أحد علينا!

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

النقاش جميل وأجمل منه أن نخرج بنتائج مفيدة ومنصفة .

من حق كل منا أن يجتهد لكن ليس من حقه أن يسفه اجتهادات الآخرين ، قد يخطئ البعض في اجتهاد ما لكن ذلك لا يبيح الطعن في الدين ولا العقل .

كنت أتحاشى الدخول في كثير من النقاشات مخافة الانجرار الى متاهات الجدال العقيم ، كلام كثير يمكن أن يقال في البحث عن مخرج ولا بد أن يقال بعضه ، جميل التحليق في سماء المثل والمبادئ لكن لا بد من الهبوط الى حقائق الواقع التي يجهلها كثيرون .

الإغراق في بعض التفاصيل لا ينبغي أن يكون على حساب رؤية المشهد الكلي ومن جميع جوانبه ، غياب بعض جوانب المشهد لا بد أن يؤثر على القراءة والرؤية والموقف وربما يقود الى أخطاء كارثية ، كل ما يمكن أن نتهم به الآخرين من عدم الفهم أو التهور أو التخبط أو العاطفية يمكن أن نتهم به ولسنا معصومين .

دعوني أقول شيئا بعد قرابة سنتين من زيارات الداخل وربما يستغرب البعض مني هذا الكلام أو يسارع آخرون لاتهامي ليس هذا المهم لأن مأساتنا أكبر بكثير مما نظن- أقول: إذا نجح معاذ الخطيب في حل يوقف شلال الدماء فهذا مكسب بحد ذاته واذا فشل فلن يتحمل أحد فشله .

الكلام السابق كبير وخطير ولذلك لا بد من توضيح بعض الحيثيات منها ما يرجع الى المشهد الكلي ومنها ما يرجع الى تفاصيل وحيثيات الواقع المؤلم الذي يعيب البعض على معاذ نجاحه في تصويره

أما المشهد الكلي فقد آن لنا أن ندرك أن معركتنا لم تعد معركة شعب مع نظام أو سفاح بل هي لعبة أمم أصغر وأضعف اللاعبين فيها هو الشعب السوري ، هذا الشعب منقسم على نفسه فقسم كبير منه لا يبالي وقسم مع النظام وقسم ثار ضد النظام ومن هؤلاء من ندم على ثورته ومنهم من ألقى السلاح ومنهم من تعب واستراح والقلة القليلة التي لا زالت تحمل السلاح ليست على قلب رجل واحد بل تتناوشهم الاجتهادات والمناهج المتناقضة أو المتضادة وحتى أصحاب الفكر الواحد ليسوا على وئام .

من يحملون السلاح لا يجدونه وإن وجدوه فهم مضطرون في كثير من الحالات أن يأخذوه ممن يملي شروطه لتعود اللعبة من جديد وتستمر هكذا دواليك .

لا أقول هذا تشاؤما أو تثبيطا ولكنه الواقع الذي أراه ، يعجبني فيمن يحمل هم الشعب السوري أن يكون قد عاش مأساته على حقيقتها ولم يكتف بالمشاهدة عبر التلفاز ، يعجبني أن يزور أريافنا وقرانا وأن يرى بعينيه آثار الدمار ، أن يعيش بين الناس وأن يشاهدهم وهم يهرعون ويهلعون وترتعد فرائصهم حينما يسمعون أزيز الطائرات أو دوي محركاتها فوق ، رؤوسهم وهي تروح وتجيء لتلقي عليهم ببراميل الموت كل آن وحين ولا يملكون الا الاستسلام لأمر الله وحكمته ، يعجبني أن يزور مخيمات التشرد والنزوح وأن يعي مدلول هذه الكلمات على حقيقتها ، أن يتجول بين خيامها الممزقة المرقعة ،أن يسير بينها ويدوس في الأوحال .

لست أتلاعب بالألفاظ والله ولست أخاطب العواطف على حساب خطاب العقول

يعجبني أن يشاهد الناقد والمحلل وجوه الأطفال والبائسين من أبناء شعبنا في تلك المخيمات أقصد مخيمات الداخل ، أن يقرأ في وجوههم كل شيء أو أي شيء ، أن يدرك أن جيلا من أبنائنا يتعرض للضياع والتجهيل بل والفساد والانحراف وأن هذا لا ينعم بما ينعم به أبناؤنا فيما نسميه الشتات ويراه المشردون جنات النعيم ، ويؤلمني أن نتحدث أو ننتقد من بعيد ونحن على أرائكنا وبين أبنائنا ، قد نتألم لكننا لا نعيش الألم بحق ، ونريد لغيرنا أن يتحمل المزيد من الآلام ونحن لا نقدم له أكثر من الكلام

أنا لا أدعو الى الاستسلام معاذ الله

لكن أن نعذر من يسعى لتخفيف الآلام

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

قرأت الشرح المطول للخطيب ولم أستطع أن ألمس شيئاً جدياً سوى تساؤلات، فلمَ لم تدع روسيا إن كانت صادقة الائتلاف -على علاته- طالما أنه الممثل الحالي المتوافق عليه دولياً؟ واكتفت بدعوة "شخصيات" ليس لها تمثيل حقيقي على الأرض؟ ولا ننسى أن الخطيب كان رئيساً للائتلاف -على علاته- واستقال عدة مرات وتراجع عدة مرات،

قال الخطيب أن لديه قوتين ناعمة، وهذه فهمناها، وخشنة وهذه لم نفهمها حيث روّج أن إيران تود الانسحاب واعتبر ذلك مسلّمةً وأنه عنصر قوة في يده لا في يد القوى الكبرى وخاصة بوجود ملف نووي عالق بينهم.

أعتقد أن الزيارة سواءاً كانت بدعوة روسية أو بناءاً على طلب هؤلاء الأشخاص لا تصب إلا في تكريس الانقسام وتعزيزه بين من يدعون تمثيل الشعب السوري. ومن البديهي أن يسمع المبادر في أي لقاء ذات الكلام الوردي حتى لو كان اللقاء مع حكومة الملالي في طهران، تماماً كدساتير الأحزاب فجميعها طوباوية.

آمل أن أكون مخطئاً لكني أرى أن تحركات الخطيب ومن وراءه لها وجهين الأول خاص بهذه الفئة وتسعى لاستقطاب ذلك الجزء من السوريين الغير منتمين أو من تزعزع انتمائهم، وهذا أمر متوقع النتائج فليس كل السوريين منخرطون في العمل المسلح والكثيرون يريدون "سلتهم بلا عنب"، والوجه الآخر دولي يهدف لاستخدام الخطيب ومن معه كبالون اختبار لتحرك قادم باتجاه مؤتمر ماراثوني جديد.

ما يقوم به الخطيب ومن وراءه ألا يشبه ما جرى ويجري في الداخل حيث توجد فصائل كبرى ثم نسمع في صباح اليوم التالي عن تشكيل فصيل جديد من عدة أشخاص يرفض أن ينضوي تحت لواء أحد قائلاً (أنا غير)؟

السؤال الأكبر، هل نتوقع من روسيا الخير وهي التي تشارك في قتلنا منذ البدية أم نسي الوفد العتيد أن سيرجي لافروف هو المروج الأكبر لإجرام بشار.

ألا ترون أن العودة للشعب السوري والتحدث معه أجدى بكثير من التوجه لعواصم تسببت بمقتل عشرات الآلاف من شعبنا من طهران مروراً بموسكو ووصولاً لواشنطن.

فالرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه رضوان الله عليهم وفرنسيو القرن الثامن عشر جميعه لم يكن لديهم تنسيقيات ولم يستجدوا الدعم من أحد بل اعتمدوا على الإنسان الذي آمنوا به وآمن بأفكارهم.

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

يقول موفد الأمم المتحدة الى سورية دي ميستورا ان خطته لتحقيق وقف اطلاق نار جزئي في حلب تهدف الى تحويل كل الجهود نحو المعركة ضد «داعش»، لكن من الواضح انه يتجاهل عمداً حقيقة ان الجيش النظامي السوري لم يخض أي معركة فعلية مع التنظيم المتطرف، وأن كل المواجهات بينهما كانت عبارة عن «تسلم وتسليم» لمواقع نظامية، وخصوصاً حقول النفط والغاز التي باتت توفر التمويل والوقود لقوات البغدادي.

وفي هذا السياق، قد يتساءل البعض كيف ينفذ الطيران الاميركي والحليف ضرباته في سورية من دون ان يصطدم ولو عرضاً بطائرات النظام التي تواصل غاراتها اليومية على مختلف المناطق السورية، ولماذا ترفض الولايات المتحدة بشدة فرض منطقة حظر جوي فوق بعض المناطق السورية لحماية المدنيين؟

الواقع ان طيران النظام لا يتقاطع اطلاقاً مع طيران التحالف، لأنه لا يستهدف مناطق انتشار «داعش» بل المدن والقرى الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري الحر»، على رغم تلاصقهما، في تنسيق مسبق غير معلن لاقتسام الأجواء السورية وفق مبدأ «لكل عدوه»، فيما تشكو المعارضة السورية من تجاهل الاميركيين لها تماماً، مؤكدة ان معرفة رجالها بالمعطيات على الارض يمكن ان تشكل عاملاً ايجابياً وتساعد طيران التحالف في تحقيق اهدافه بدقة اكبر، على رغم اقتناعها بأن الغارات الجوية وحدها لا تكفي.

اما الاميركيون فلا يريدون ان يغضب اي حظر جوي الايرانيين الذين لم يعد امامهم سوى الطائرات لنقل الاسلحة والذخائر الى قوات حليفهم حاكم دمشق، بعدما انعدم الخيار البري نتيجة المعارك في شمال العراق، وتقلصت كثيراً فرص الخيار البحري بسبب انتشار السفن الحربية الكثيف قبالة السواحل اللبنانية والسورية.

والسبب في حرص واشنطن المتزايد على عدم تعكير مزاج طهران، ليس ناجماً فقط عن رغبتها في الخروج باتفاق ينقذ ماء وجه باراك اوباما وسياسته الخارجية في العامين الاخيرين من ولايته، بل لأن الاميركيين وقعوا مجدداً في الفخ الايراني في العراق. فبعد خروج الجيش الاميركي من بلاد الرافدين أزالت الولايات المتحدة عن كاهلها عبئاً كان يجعل من جنودها رهائن لدى الايرانيين، وأحست بأنها باتت قادرة على التعامل مع الملف النووي الايراني بحرية اكبر، وان بإمكانها الابقاء على نظام العقوبات الاقتصادية الى حين قبول خامنئي بشروطها.

فجأة خرج «داعش» من تحت عباءة نظام بشار الاسد ودخل العراق الذي اختفى جيشه من أمامه، وبدأ في قطع رؤوس الرهائن الغربيين وتهديد الاميركيين والعالم بعمليات إرهابية في عقر دارهم. ووجد أوباما الخاضع لضغوط داخلية (زادت الآن بعد خسارته مجلسي الكونغرس)، والمتعرض لانتقادات مستمرة لانسحابه المتسرع من العراق، فرصة لاستعادة بعض شعبيته المنهارة امام الجمهوريين، فعاد الى العراق ولو بقوات أصغر يؤكد ان مهمتها استشارية. لكن تحقيق اي انجاز هناك يحتاجه بشدة، يتطلب تعاون ايران التي استعادت بذلك قوتها في المفاوضات على ملفها النووي، وعاودت تعنتها فيه، مثلما أظهرت جلسات مسقط قبل يومين، وجددت شروطها التي تشمل الإقرار بنفوذها الإقليمي، وفي مقدمها تعويم نظام الاسد وحمايته من السقوط.

وسيتضح في الاسابيع المقبلة ان اقتراح دي ميستورا يصب، قصداً او من غير قصد، في الاتجاه نفسه.

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

تساؤلات كثيرة يطرحها بعض المتابعين للأحداث الدائرة في محافظة ادلب بين فصائل الجيش الحر من جهة وتنظيم قاعدة الجهاد متمثلة بجبهة النصرة وجند الاقصى من جهة ثانية ومشاركة لأحرار الشام في استئصال الفصائل الكبرى التابعة للجيش الحر والمدعومة امريكيا وعربياً.

تبدأ التساؤلات بعد نجاح جبهة النصرة وجند الاقصى في فرض سيطرتها الكاملة على مقرات كل من جبهة ثوار سوريا في جبل الزاوية وحركة حزم في خان السبل واحرار الزاوية في بلدة الرامي، وبعد محاصرة مناطقهم بأرتال مدججة لا يمكن الوقوف في طريقها لأي فصيل كان، الا ان التساؤل هو كيف استطاعت قيادات هذه الفصائل الكبرى ولاسيما من الصف الاول والثاني الفرار والخروج من تحت الحصار المفروض عليهم ووصولهم حتى الاراضي التركية بسلام مع العلم ان جبهة النصرة وجند الاقصى هي من تبسط سيطرتها على الريف الشمالي لإدلب حتى الحدود التركية.

الا يدفعنا هذا للتساؤل مطولا ما هو الهدف من تجميع قيادات كل هذه الفصائل في منطقة واحدة خارج الحدود وكيف سمحت جبهة النصرة لهم بالفرار رغم حرصها على محاسبتهم بتهم وجهت إليهم منها جرائم بحق الشعب السوري حسب وصف النصرة.

الا يجعلنا هذا الامر نتأكد من وجود مخطط كبير وراء هذه العملية الكبيرة، ولاسيما ان هذه الفصائل لم تصمد ابدا امام جبهة النصرة وجند الاقصى مع انه كان بمقدورها ان تقاوم اكثر والا تسلم اسلحتها كاملة لهم دون معارك.

الا يشكل خروج قيادات الجيش الحر من كل الفصائل واجتماعهم في تركيا مع الابقاء على عناصرهم في الداخل منزوعي السلاح دون ان يتعرض لهم اي فصيل، عن وجود نوايا كبيرة لدمج هذه القيادات في تنظيم واحد تحت مسميات عديدة منها جيش دفاع وطني او جيش انقاذ وطني واغراقهم بالأموال والسلاح وبدأ التحضير لإعادة تحرير المحرر الذي توالى على تحريره الكثير من الفصائل الكبرى.

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

لم يعد يخفى على أحد أنه بعد ثلاث أعوام و نصف من الثورة بأن الساحة في الشام تحولت لأرض صراع بين مشاريع مختلفة اقليمية كانت ام دولية او حتى محلية ، تصادمت هذه المشاريع على ارض الشام بين مشروع روسي ايراني وجد في النظام ضالته و بين مشروع امريكي لا يريد من المنطقة إلا نفطها و مشروع اقليمي تقوده أجهزة المخابرات تائه بين هذا و ذاك و مشاريع تبلورت على الأرض يظهر فيها بوضوح المشروع الكردي و المشروع البارز للدولة الإسلامية و كل هائم بالحفاظ على مشروع و الشعب السوري وحده من يطحن بين هذه المشاريع .

لعلنا اليوم نقف و نسأل .. مع وضوح المشاريع و الأهداف لجل الفصائل المتقاتلة على الأرض بمشاريعها الخاصة أم بتنفيذها لمشاريع اخرى ، أين هو مشروع جبهة النصرة اليوم ؟

منذ ظهور جبهة النصرة على المشهد في الشام كان مشروعها الوحيد هو ما أعلنته من نصرة للمستضعفين في سوريا بوجه النظام الذي بدأت مجازره تجوب البلاد ، نال حينها مشروع جبهة النصرة القبول العام و بدأت تفرض وجودها بشكل قوي على مختلف الجبهات . استمر هذا المشروع بالنمو وصولا لبدايات العام 2013 و مع إعلان دولة العراق الإسلامية بأن جبهة النصرة فصيل تابع لها و الاندماج في الدولة الاسلامية في العراق و الشام ، بدأت ملامح المشروع بالاختلاف فحاولت جبهة النصرة تدارك الأمر برفض هذه الوصاية و إحالة القضية للظواهري و بقية القصة معروفة لدى الجميع .

منذ ذلك الوقت مرت جبهة النصرة بانتكاسات متتالية على مستوى المشروع المعلن ، فاعترف اميرها الجولاني بأن احد اهم اوراق جبهة النصرة قد احترق في غير وقته و ظهرت النصرة على الأرض بتناقضات كبيرة في مشروعها فتجدها تحارب جبهة ثوار سوريا شمالا و تتحالف معها جنوبا و تقاتل الدولة الاسلامية شرقا و تتحالف معها في القلمون و تختفي بشكل بارز في الغوطة أمام جيش الإسلام و في حلب أمام الجبهة الإسلامية ، حتى على مستوى القادة أصبحت سيطرة الجولاني على كامل المساحة أمرا صعبا ، فيظهر أبو ماريا القحطاني بمشروع لا يحمل إلا عنوان محاربة الدولة الإسلامية في الوقت الذي يظهر فيه أبو مالك الشامي بمشروع يتضمن التحالف مع الدولة لمحاربة النظام و حزب الله اللبناني ، كما يظهر المحيسني بمشروع يحمل دمج المهاجرين مع الأنصار بكافة تفاصيل الثورة نجد الشيخ ابو الليث التبوكي بمشروع يحمل فصل المهاجرين عن الأنصار بشكل كامل و بكافة التفاصيل .

فماذا حدث في جبهة النصرة ؟

في الحقيقة يبدو أن اقحام جبهة النصرة في معركة ضد الدولة الإسلامية قد أصاب مشروعها في مقتل ، فأصبحت النصرة كمن يبحث عن إنقاذ مشروع قد ضاع فعلا و بين البحث عن مشروع جديد ، فيجب ألا نغفل بأن النصرة تعرضت لانتكاسة كبيرة بخسارتها للامداد و الدعم القادم من العراق و الذي كانت توفره لها دولة العراق الإسلامية بل إن هذا الدعم تحول إلى صف محاربة النصرة ، و تعرضت لانتكاسة بالدعم المعنوي فبعد أن هدد أميرها الجولاني الدولة الإسلامية بجيش من المؤيدين في العراق و بفرض قوى في دير الزور ظهر كلا الأمرين على الأرض عكس ما أعلنه الجولاني فلا مدد العراق وصل و انحازت النصرة أمام تمدد الدولة من دير الزور نحو درعا و ادلب ، هنا حاولت جبهة النصرة الهروب بمشروعها نحو الأمام بتمهيدها لإعلان الإمارة الإسلامية ، الإمارة التي تعرضت هي الأخرى للموت قبل أن ترى النور ، و حتى أن النصرة تعرضت لضربة ببعض المبادئ التي كانت تعلنها فتجدها اليوم مجبرة على التحالف مع مشاريع تقودها اجهزة المخابرات من أجل الحفاظ على وجودها على الأرض و لعل هذا يظهر بوضوح في المنطقة الجنوبية .

الحقيقة التي أصبحنا أمامها على الأرض اليوم ، بأن مشروع جبهة النصرة الوحيد حاليا هو مشروع الحفاظ على النصرة و إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، أمام تمدد لكافة المشاريع الأخرى على الأرض .

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

١٣ نوفمبر ٢٠١٤

أغلب الظن أن لا خلاف على أن هذه «اللحظة التاريخية» المريضة، فعلا، لم تمر بها الأمة العربية إلا عندما ألغت دورها وأيضا وجودها السلطنة العثمانية على مدى أكثر من 4 قرون متلاحقة، وقبل ذلك عندما تحولت الخلافة العباسية إلى مجرد قصور فارهة تعج بـ«الحريم» والشعراء والمرتزقة، وإلى خلفاء لا حول لهم ولا قوة وصل بهم الضعف ووصلت بهم الدونية إلى حد أن ضباطهم كانوا لا يتورعون عن فقء عيونهم وحلق ذقونهم وإلقائهم في السجون إلى جانب المجرمين والسراق وشذاذ الآفاق الذين كان يؤتى بهم من كل حدب وصوب.

حتى في فترة الاستعمار الغربي التي استمرت فعليا حتى عام 1967، فإن حال العرب كأمة لم تكن كهذه الحال المأساوية التي تمر بها الآن، والتي إن لم يتحول كل هذا الذي يجري فيها إلى ربيع فعلي مزهر، فإن القادم سيكون أعظم، وإن هذه الدول التي ترفع أعلاما زاهية وتعزف أناشيد وطنية تشنف الآذان سوف تتضاعف عشرات المرات، وسوف تلد كل واحدة منها الكثير من الدويلات المذهبية والطائفية والعرقية «الميكروسكوبية» وعلى غرار ما كانت عليه دويلات الطوائف الأندلسية التي كانت أفرزتها لحظة تاريخية مريضة بعد انهيار الدولة الأموية العظيمة.

والمشكلة التي يواجهها العرب الآن هي أن إيران، التي من المفترض أنها «شقيقة» ويربطها بالأمة العربية تاريخ طويل ومصالح مشتركة، تستهدفهم وجودا ودورا ومكانة، وتكرههم وتزدريهم كأمة، وهذا لا يقتصر على الاستهداف السياسي الذي زادته ثورة عام 1979، الثورة الخمينية، وطأة وقسوة، وإنما يتعداه إلى الاحتقار الثقافي.. نعم إلى الاحتقار الثقافي، الذي تطفح به الصحف والكتب والمنشورات الإيرانية، والذي يشارك فيه كتاب وشعراء مشهورون ومعروفون من غير الجائز أن يصلوا إلى كل هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي والنزعة العنصرية التي تجاوزت كل الحدود.

ربما لا يعرف كثيرون أن عقدة العقد في هذه المفاوضات «الماراثونية» التي تجريها إيران مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة هي أن الإيرانيين يطالبون بإطلاق أيديهم في هذه المنطقة وعلى أساس أن العرب بكل دولهم هامشيون، وأنهم أمة زائدة لا يستطيعون الدفاع لا عن أنفسهم ولا عن حلفائهم، وأن مكانتهم في الحاضر كما هي في الماضي مجرد مكانة وهمية، وأنه لا يعتمد عليهم، ولذلك فإنه، كما يقول الإيرانيون، إذا أراد الغرب ضمان استقرار هذه المنطقة، وضمان أمن فعلي لإسرائيل، وأيضا ضمان مصالحه، فإن عليه أن يضع يده في يد «جمهورية إيران الإسلامية» الدولة ذات العمق الحضاري الذي يعود لألوف السنين، الذي يتمثل في «إنجازات» الفرس الكونية «العظيمة»!

إن هذا هو ما تصر عليه إيران في مفاوضاتها مع الأميركيين والأوروبيين التي عنوانها «القدرات النووية الإيرانية وحقيقتها»، هذه الحقيقة المرة، فالإيرانيون يقدمون أنفسهم لمفاوضيهم هؤلاء، وهذا معلن وقاله عدد من المسؤولين الإيرانيين، على أساس أن 4 عواصم عربية، هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، باتت تدور في فلك طهران، وعلى أساس أن القرار في العراق وفي سوريا هو قرار الولي الفقيه، وعلى أساس أن حدود دولتهم: «جمهورية إيران الإسلامية» قد وصلت إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط عبر الجنوب اللبناني وعبر دويلة «حماس» في غزة، وقبل هذا كله عبر دولة بشار الأسد، وأيضا على أساس أنهم، أي الإيرانيين، بعد التحكم في «مضيق هرمز» غدوا يتحكمون في «باب المندب»، وأنه قد يأتي، وقريبا، ذلك اليوم، كما يقولون، الذي سيتحكمون فيه بقناة السويس إذا استطاع الإخوان المسلمون العودة لحكمهم في مصر. وهم في حقيقة الأمر لن يستعيدوه ما دام أن الحكم الحالي بكل هذه القوة وما دام أن الشعب المصري قد جربهم، ومن غير الممكن أن يجربهم مرة ثانية.

ثم وربما أن البعض، بعض العرب، لا يعرف أن إيران كانت رفعت في عام 1993 شعار «لقاء الحضارات الأساسية» في هذه المنطقة امتدادا إلى الشرق الأقصى، أي الحضارة الفارسية والحضارة الأردية (الهندية والباكستانية) والحضارة الصينية، وأنها، إيران، كانت قد أرسلت وفدا إلى نيودلهي وبكين وكراتشي للتبشير بهذه الفكرة التي أحبطها في حقيقة الأمر الباكستانيون الذين أصروا على أن هناك حضارة إسلامية، وأنه لا يجوز تجاوز العرب الذين هم مكون رئيسي في هذه الحضارة الإسلامية.

إن هذه مسألة، وأما المسألة الخطيرة الأخرى، فهي أن «إيران الثورة» فعلت ما لم يفكر فيه حتى شاه إيران (الراحل) محمد رضا بهلوي لا من قريب ولا من بعيد، وهو السعي الدؤوب واتباع كل الأساليب لانتزاع العروبة من قلوب الشيعة العرب وتحويلهم إلى مجرد جاليات فارسية في دولهم ودول آبائهم وأجدادهم. وحقيقة إن هذا الذي نراه الآن في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وحيث يوجد أتباع المذهب الشيعي الشريف، الذي كان يعتبر المذهب الإسلامي الخامس بعد مذاهب المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية، يؤكد أن الإيرانيين، والمقصود هنا هو النظام وليس الشعب الإيراني الشقيق، ماضون في مخططهم هذا الذي لم يعد خافيا إلا على من لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة المرة.

لقد نقل عن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قوله، قبل إزاحته عن موقعه السابق بأيام، أن هدفه هو تدمير الجامعة العربية، ولقد سمعنا حتى من هذا الرجل الطيب حيدر العبادي، الذي بالإمكان مواصلة الرهان عليه والرهان قبل ذلك على آية الله العظمى علي السيستاني، أنه يرفض مشاركة أي طيران حربي عربي في الدور الذي يلعبه سلاح جو «التحالف» وفي مقدمته سلاح الجو الأميركي في الأجواء العراقية، وهذا يدل على أن القرار العراقي لا يزال قرارا إيرانيا وعلى غرار ما هو عليه الوضع في سوريا وفي اليمن.. وفي لبنان أيضا إن أردتم.

إنه لا جدال إطلاقا في أن الإيرانيين قد حققوا في السنوات الأخيرة اختراقا استراتيجيا كبيرا في منطقتنا العربية، وأنهم بالإضافة إلى كل ما فعلوه عسكريا وسياسيا واستخباريا، وبالإضافة إلى السعي الدؤوب لتحويل الشيعة العرب بصورة عامة إلى جاليات فارسية، قد تمكنوا أيضا من احتواء، وبالترغيب والترهيب، مذاهب لا علاقة لها تاريخيا بالمذهب الجعفري الاثني عشري مثل «العلويين» في سوريا وفي تركيا، و«الإسماعيليين» السوريين، و«الزيديين» اليمنيين، وهذا في حقيقة الأمر يعتبر أيضا اختراقا كبيرا للعرب والأمة العربية.

إن هذا هو واقع الحال، وهو واقع مؤلم وخطير، ولذلك فإن كل هذا الاستهداف للعرب؛ أمة، ودورا تاريخيا، ومكانة في هذه المنطقة، وحضارة، وحيث يقال، وهذا ليس مؤكدا، أن «صديقنا العزيز» رجب طيب إردوغان يشارك فيه ولكن ليس بالمستوى المكشوف الذي وصل إليه الإيرانيون، يفرض على كل من لديهم وجدان عربي حي وغيور أن يتحركوا بسرعة قبل خراب البصرة، كما يقال، لتدارك الأمور ووضع حد لكل هذا الذي يجري الذي إن هو استمر، فإنه سيعني الطامة الكبرى، وأنه سيعني تحول هذا القرن الحادي والعشرين كله إلى لحظة عربية مريضة.. إن المطلوب هو التكاتف الجدي للتخلص من هذا النظام الذي تحكم إيران باسمه في سوريا، وهو إعادة التوازن الإيجابي إلى العراق وبسرعة، وهو تقزيم دور «حزب الله» في لبنان، وهو التصدي لتحالف الحوثيين مع علي عبد الله صالح، والحفاظ على وحدة الشعب اليمني ووحدة اليمن التي بات يهددها خطر العودة للانقسام و«التشطير» فعلا وبصورة جدية.. إننا بتنا بحاجة إلى وقفة عربية جدية وجادة، وإننا بتنا بأمس الحاجة إلى بروز كتلة طليعية تضع هذه الأمة على بر الأمان وعلى طريق النهوض قبل الانهيار!