١١ يناير ٢٠١٥

١١ يناير ٢٠١٥

في مؤتمر جنيف2 كان التوافق الأميركي الروسي -المستند إلى المبادئ التي جرى الاتفاق عليها في 30/6/2012- يقتضي أن يسمّي الروس وفد السلطة ويسمي الأميركيون وفد المعارضة. ولهذا اختارت روسيا وفدا أرسله بشار الأسد لا يوافق أصلاً على مبادئ جنيف1، بينما قررت الولايات المتحدة حصر التمثيل في الائتلاف الوطني الذي وافق حينها على المبادئ والتزم تطبيقها، ومن ثم زار روسيا لكي يؤكد لها أنه ملتزم بكل الاتفاقات التي جرى توقيعها مع السلطة السورية.

لكن وفد السلطة أفشل المؤتمر دون أن يحرّك الروس ساكنا، ومن ثم دخلوا في متاهة الأزمة الأوكرانية التي جعلتهم لا يقوون على لعب أي دور على الصعيد السوري، طبعا نتيجة للأولوية الشديدة التي يعطونها لأوكرانيا.

الغياب الروسي ترافق مع ميل أميركي جديد يهدف إلى العودة إلى العراق بعد الانسحاب الذي جرى نهاية سنة 2011 حسب الاتفاق المبرم، وبعد أن رفضت حكومة المالكي ضمان عدم ملاحقة الجنود الأميركيين. وهو الأمر الذي جعلها تتمدد إلى سوريا بحجة "الحرب ضد داعش"، وبالتالي تفرض ذاتها قوة مقررة بعد أن مارست الدعم لروسيا من بعيد، كما مارست دعم الفوضى المصدَّرة من دول إقليمية من بعد كذلك.

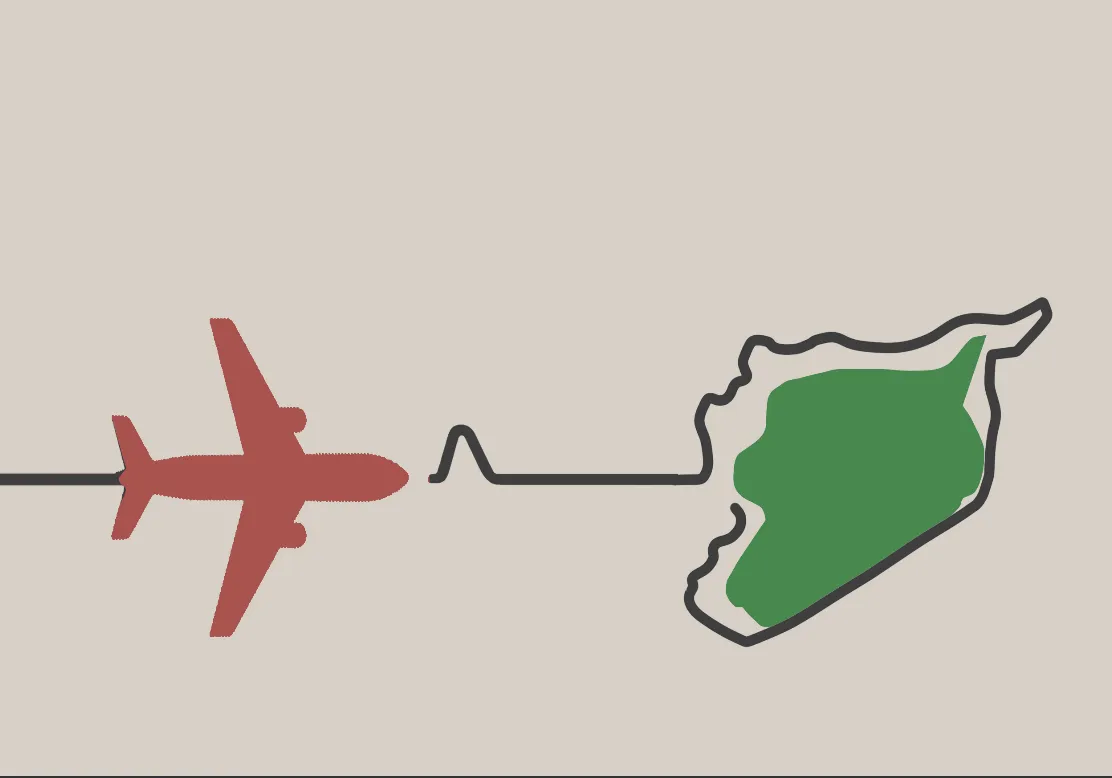

هذا ما دفع الروس إلى "أخذ زمام المبادرة" عبر "النشاط المحموم" من أجل العودة إلى التفاوض بين السلطة السورية والمعارضة. وقد باتت روسيا تهيئ لعقد مؤتمر موسكو1 بدل جنيف3.

هذا الوضع أعاد طرح مسألة تمثيل المعارضة، حيث إن روسيا لم ترتح للائتلاف حتى بعد التأكيد على ضمان المصالح الروسية. وربما كان معها بعض الحق لأن الائتلاف كتل هلامية يبحث الجزء الأكبر منها عن مصالح ضيقة، كما ليس من الممكن تجاهل المعارضة التي تشكلت في هيئة التنسيق وتضم أحزابا لها تاريخ في سوريا. وأيضا لا يبدو أن الروس قبلوا بألا تكون جبهة التحرير والتغيير جزءاً من المعارضة.

"يظهر أن كلا من روسيا وإيران لا تستطيع أن ترى الوضع السوري ومصالحها في سوريا بمعزل عن وجود بشار الأسد. ربما لأنه هو الذي أعطى لكل منهما المقدرة على السيطرة والتأثير وأغدق المصالح، ومن ثم يظهر الخوف الشديد من أن رحيله ربما يفضي إلى فقدان كل ذلك"

لهذا وجدنا أن الأمور تسير في مسارين، الأول يتمثل في بلورة الصيغة التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الحل السياسي.؛ وقد تسرب عدد من الصيغ، بعضها ينطلق من بقاء بشار الأسد (كما تروّج لذلك القوى والصحف الداعمة للسلطة)، وبعضها ينطلق من حتمية إزاحته. وفي هذه الوضعية يبدو أن الروس لم يتوصلوا إلى ما يجعل الحل ممكنا، حيث ما زالوا يصرّون على بقاء بشار الأسد حتى وإن بشكل "صوري"، وكذلك يفعل الإيرانيون.

ويظهر أن كلا من روسيا وإيران لا تستطيع أن ترى الوضع السوري ومصالحها في سوريا بمعزل عن وجود بشار الأسد. ربما لأنه هو الذي أعطى لكل منهما المقدرة على السيطرة والتأثير وأغدق المصالح، ومن ثم يظهر الخوف الشديد من أن رحيله ربما يفضي إلى فقدان كل ذلك، بغض النظر عن طبيعة السلطة الجديدة التي ستكون راجحة بالضرورة لعناصر من السلطة الحالية وفق الترتيب الذي يجري.

طبعا، إن التمسك ببشار الأسد لن يقود إلى حل حتى وإن وافقت كل أطراف المعارضة، لأن ما جرى يحتاج إلى "كبش فداء"، وهو أكبر كثيرا مما جرى في تونس ومصر واليمن، وهي البلدان التي أطيح بالرئيس فيها لكي يقال إن الثورة قد حققت هدفها. فكيف في بلد مارست سلطته أقصى الوحشية، وأصابت كل المجتمع سواء بالتدمير أو القتل، ومارس شبيحتها كل العنف حتى في المناطق التي تسمى "مؤيدة"؟ ليبدو الرحيل هو أقلّ ما يمكن أن يتحقق، رغم أن الممارسات تفرض تحويل قيادات السلطة الأساسية إلى محكمة الجنايات الدولية بجرائم ربما تكون أضخم من كل ما ارتكِب في التاريخ الحديث.

لهذا فإن الخطوة الأولى تتمثل في موافقة الروس والإيرانيين العلنية على رحيل الأسد و"الطغمة" التي حكم عبرها. وهذا هو الخطوة الأولى في نجاح الحل. وهو الأمر الذي بات يَجمع معظم أطراف المعارضة (هيئة التنسيق، وتيار بناء الدولة، والائتلاف، ومعاذ الخطيب)، والذي لا بد من أن يكون في رأس الحل.

هل سيعلن الروس والإيرانيون ذلك؟ ربما سيبقى الصراع قائما إلى أن يصل كل منهما إلى هذه النتيجة، خصوصا أنهما باتا يعيشان أزمات الحصار "الغربي"، ولا يبدو أن أمامهما غير التوافق على كثير من القضايا مع أميركا، ومنها سوريا.

المسار الثاني يتعلق بالمعارضة ذاتها، حيث هناك هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة في الداخل السوري (يضاف إليهما من قبل الروس جبهة التحرير والتغيير)، وهناك الائتلاف المنقسم على ذاته، والذي بات يخضع لتناقضات الدول الإقليمية والوضع الدولي.

وإذا كان الائتلاف قد مثّل المعارضة في مؤتمر جنيف2 مبعِدا كل الأطراف الأخرى (وكما أشرنا بقرار أميركي)، فإن ما يجري يشير إلى أن الأمور قد خرجت من هذا السياق، ولم يعد الائتلاف مطروحا كممثل، بل ربما كطرف من جملة الأطراف التي تمثل المعارضة، إذ ربما يجري إشراك بعض أطرافه فقط. وإضافة إلى ذلك، هناك الكتلة التي يمثلها معاذ الخطيب الذي يبدو أنه سيكون أساسيا في صيغة الحل المطروح.

وفي الائتلاف سوف نلاحظ التنازع بين "ذوي المصالح" الذين يمكن أن يشاركوا في أي حل يضمن لهم دورا، وهؤلاء كثر وكل منهم ينتظر معرفة إلى أين تسير الأمور لكي يقفز سريعا إلى الوجهة التي تسير فيها. وهناك من هو "مستثنى" أو يريد حصة أكبر مما يحصل عليها في حل كهذا، ولهذا يريد اللعب والتشويش و"إعلاء الصوت" بضرورة "إسقاط النظام".

"إذا كان الائتلاف قد مثّل المعارضة في مؤتمر جنيف2 مبعِداً كل الأطراف الأخرى (وكما أشرنا بقرار أميركي)، فإن ما يجري يشير إلى أن الأمور قد خرجت من هذا السياق، ولم يعد الائتلاف مطروحاً كممثل، بل ربما يجري إشراك بعض أطرافه فقط"

ولا شك في أن الصراعات الإقليمية باتت تنعكس مباشرة على القوى التي تشكل الائتلاف، حيث نجد أن ميل تركيا لدفع الأمور إلى حدّ فرض منطقة حظر جوي وإنشاء منطقة آمنة وحتى التدخل لإسقاط النظام، جعل الإخوان المسلمين وبعض "المفلسين" يدفعون للسيطرة على مسار الائتلاف، وتجييره بما يجعله واجهة لتدخل تركي. فقد توهمت حكومة أردوغان أن أميركا سـ"تضطر" لأن تتحالف معها ضد داعش لاحتياجها إلى قوات برية تهزم هذه الأخيرة، وبالتالي سعت إلى "فرض شروطها" المتمثلة في إسقاط النظام وليس الحرب ضد داعش فقط.

ولهذا حاولت ترتيب الائتلاف بما يجعل الإخوان المسلمين هم القوة المسيطرة (بتحالف مع بعض "الليبراليين" مثل برهان غليون وميشيل كيلو)، وهو ما ظهر في فرض إعادة أحمد طعمة رئيسا لحكومة افتراضية، وتشكيل "مجلس قيادة الثورة" من فصائل مسلحة نشطت تحت اسم مبادرة "واعتصموا".

وبهذا بات الحراك السياسي يتمحور حول تحالفات واصطفافات داخل المعارضة في سياق النشاط الروسي للوصول إلى حل. وبالطبع إذا لم يكن التوافق شاملاً ترحيل بشار الأسد فإن صوت الإخوان وحلفائهم سيعلو في حال وافقت أطراف المعارضة على ذلك. لكن لا بد من التشديد على أن الحل يبدأ من ترحيل بشار الأسد، وبعد ذلك يمكن البحث في كل المسائل الأخرى، لأن هذا هو الذي سوف يفضي إلى أن يصبح تطبيق الحل ممكناً.

فرغم صعوبة الظروف التي يعيشها السوريون، سواء اللاجئون والذين ما زالوا يعيشون الصراع، ومع انهيار الوضع الاقتصادي والانفلات الأمني، فإن حلا لا يقوم على ترحيل الأسد لن يلقى الموافقة، وسيفشل بالضرورة حتى وإن وافقت عليه كل قوى المعارضة، لأن المتضرر هو الشعب، وهو الذي ثار ويريد أن يحصد بعد كل هذه الوحشية انتصارا ولو كان صغيرا، وهو ذاك المتعلق بترحيل الرئيس.

إذا كان الشعب السوري قد تعب، وتعب كثيراً، فربما تكون القوى الدولية الداعمة للسلطة قد تعبت لكي تقبل -بعد أن باتت هي المتحكم في السلطة بسوريا- برحيل الأسد وتحقيق حل مقبول، بعد أن دخل الوضع في حالة استعصاء طويل، ولم يعد ممكنا انتصار أحد، خصوصا بعد تدخلات القوى الإقليمية والدولية التي لا تريد للثورة أن تنتصر، وبالتالي يكون استمرار الوضع القائم هو إيغالا في الاهتراء والتدمير والقتل والتهجير.

١١ يناير ٢٠١٥

١١ يناير ٢٠١٥

كم سوريًا ينبغى أن يتجمدوا من البرد وكم فلسطينيا ينبغى أن يلحقوا بهم من سكان البيوت المدمرة فى غزة، لكى يستيقظ الضمير العربى ويمد إليهم يد الإغاثة والعون؟ ــ وهل نستطيع أن نقول بأنه حين تجمد هؤلاء بسبب الصقيع والبرد، فإن قلوب ملايين العرب تجمدت بدورها، فما عادت تحركها صور الأطفال المجمدين، ولا صور أهاليهم الباكين الذين أعجزهم الصقيع حتى عن دفنهم. وما عادوا يستشعرون الذنب حين يطالعون منظر كبار السن وهم يرتعشون ويذرفون الدموع، من شدة البرد والجوع، بعدما ضربت الرياح الثلجية خيامهم. حتى أوقعتها فوق رءوسهم ولم يستطيعوا لها دفعا.

قبل يومين قرأت عن الطفلة رهف أبوعاصى التى لم تحتمل البؤس فى غزة، فماتت من شدة الجوع والبرد بعد شهرين فقط من ولادتها. قرأت فى الوقت نفسه، عن الطفل السورى ابن السنوات الثمانى الذى تجمد من البرد فى شبعا، وعن الأطفال الخمسة الذين لقوا ذات المصير فى دوما بريف دمشق. وتلك أخبار صارت يومية وروتينية حتى بدت وكأنها حوادث عادية. وإذ صرنا نطالع تلك الأخبار يوما بعد يوم، فان التقارير باتت تحمل إلينا صورا مفزعة وصادمة من المخيمات المقامة على الحدود، بين سوريا وبين كل من الأردن والعراق ولبنان وتركيا. وهى لا تختلف كثيرا فى مضمونها عن التقارير التى تخرج من قطاع غزة ومعاناة أهله الذين دمر الإسرائيليون بيوتهم حتى تركوا عشرات الآلاف منهم فى العراء لإذلالهم والتنكيل بهم.

أدرى أن نكبات العرب تعددت فى هذا الزمان، إلا أن نكبة السوريين والفلسطينيين أكبر من غيرهم. للأسف فإن الفلسطينيين كانوا سباقين حيث نكبوا بالاقتلاع والطرد من جانب الإسرائيليين منذ عام 48 حتى الآن، ثم نكبوا برموزهم الذين فرطوا فى قضيتهم ونسقوا مع عدوهم. ونكبوا مرة ثالثة بأشقائهم الذين أداروا ظهورهم لهم وشاركوا فى حصارهم وإذلالهم. أما السوريون فإن نكبتهم المستمرة منذ أربع سنوات تسبب فيها نظام أبدى استعدادا مدهشا لإفناء الشعب السورى وتدمير البلد كله، مقابل استمرار احتكاره للسلطة، ولم يتوقف سعيه ذاك طوال تلك المدة، مستعينا ببعض الأشقاء والحلفاء.

لا نستطيع أن نصف الصمت العربى إزاء ذلك بأقل من أنه نكبة أخرى، بل فضيحة تاريخية. حيث ما خطر ببال أحد أنه يمكن أن يتعايش ملايين من العرب الذين يعانون من البرد والجوع، جنبا إلى مع ملايين آخرين من العرب ينشغلون بالمهرجانات الغنائية وسباقات الإبل وحروب الانتحار الداخلية.

لم نسمع أن الجامعة العربية دعت إلى اجتماع لشحذ همة الدول الأعضاء لكى تقوم بواجبها إزاء الفلسطينيين والسوريين. لم نسمع ان الهلال الأحمر العربى ولا منظمات الإغاثة فى الأقطار المختلفة استنفرت ونظمت حملات لتوفير الاحتياجات للمكنوبين ولإعمار قطاع غزة. لم نسمع عن تحرك للنخب المهتمة بالتضامن العربى ان رفعت صوتها منادية بإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، لكى يؤدى المجتمع العربى واجبه إزاء الخطر الحال والكارثة المحدقة.

لا أستطيع أن أتجاهل ان بعض الجهات أسهمت فى الإغاثة ولكن إسهامها كان دون المطلوب، وألتمس العذر للذين حاولوا إيصال بعض المعونات إلى المحاصرين ولكنهم منعوا من ذلك، وهو ما اعتبره موقفا مشينا وعارا لن ينسى ولن يغفر، كما أننا لا نستطيع ان نقلل من شأن حملة الإغاثة التى تقدمها المنظمات التركية، إلا أن الحمل يظل أكبر وأثقل مما تستطيع القيام وحدها به.

فى هذا الصدد، فإننا لن نسطتيع ان نعاتب أو نلوم المنظمات الإغاثية العالمية، لأن هناك أكثر من رد يسكتنا ويخجلنا، ليس فقط لأن هناك تقصيرا عربيا فى إغاثة الفلسطينيين والسوريين، ولكن لأن بعض الدول النفطية القادرة على العطاء والعون أصبحت تفضل الانفاق بسخاء على دعم الثورة المضادة للربيع العربى فى أكثر من بلد، وتقدمه على جهود إغاثة الإنسان العربى لابقائه على قيد الحياة.

الخلاصة انه يتعين علينا ان نعترف بأنه ما عاد للعرب نظام أو كيان نطالبه بأن يقود حملة لإنقاذ السوريين والفلسطينيين المشردين والمهددين بالموت. ايضا ما عاد للعرب كبير نخاطبه وندعوه لأن يتحمل مسئوليته إزاء اشقائه الأصغر منه، وما عاد لهم مجتمع مدنى يعبر عن ضمير الأمة وآلامها، بوسعه أن يضغط على أصحاب القرار ويطالبهم بتحمل مسئوليتهم التاريخية فى التخفيف من عذابات أبناء الأمة الذين جار عليهم الزمن، بل ما عادت فى العالم العربى منظمات إغاثية قادرة على التعبئة والحركة، بعدما عصفت السياسة بالأنشطة الأهلية وقامت بتأميمها وتوظيفها لصالح حساباتها.

فى السابق كانت تظاهرات السوريين تجأر بالنداء: ما إلنا غيرك يا الله. وقبل أيام قليلة تناقلت مواقع التواصل الاجتماعى نداء يردد نفس الفكرة اذ يقول ما معناه، لا تجهدوا أنفسهم فى التواصل مع الخطوط الأرضية فكلها مقطوعة أو مشغولة، وما بقى مفتوح أمامكم سوى أبواب السماء، فإليها توجهوا بالدعاء ان ينزل الله رحمته على عباده المقهورين ولعنته على الظالمين والمستبدين.

لنا أن نردد معهم نفس النداء. ولكن هل يئسنا تماما من أى جهد إغاثى يبذل على الأرض. وإذا كانت الشهامة والمروءة قد اختفت فى زماننا، فهل اختفت الإنسانية أيضا وفسدت الضمائر إلى ذلك الحد المشين والمخجل؟

٩ يناير ٢٠١٥

٩ يناير ٢٠١٥

تغيب عن الثورة السورية بالإضافة الى غياب القيادة الموحدة الفلسفة الموحدة والفكر الواضح ..فنرى الاقطاب تتنازع على الاستئثار بالثورة السورية فنرى العلمانيون ينسبون الثورة الى انفسهم ويطالبون فور اسقاط النظام بدولة مدنية ونظام علماني في حين يرد عليهم الداعون للتيار الاسلامي بأن الثورة خرجت من الجوامع وفي إطار ديني بحت فاتخذت الجوامع اماكن للتجمعات كما اتخذت الشعارات الدينية هتافات في المظاهرات والتشييعات ..فيظهر أناس لاينتمون لأي تيار يردون على انصار التيار الاسلامي بأنه لايوجد للمشايخ دورا في الثورة السورية فقد تخلوا عن دورهم وعن كونهم رموزا وقدوات ليأخذوا دور المحرض تارة والذي يتخذ سياسة النأي بالنفس تاة اخرى وإذا ماافتى احدهم بوجوب الجهاد لانراه وابناءه على الجبهات فيفقد دعاة الاسلام مصداقيتهم في ظل الحاجة الماسة لقدوة في صفوف الثورة السورية ويرد هؤلاء بأنهم يجاهدون بعلمهم ومالهم ..وهذا حقا نوع من انواع الجهاد ولكن هل الجهاد بالنفس اولى بين مراتب الجهاد؟؟

ليظهر قانون الاستبدال الكوني الذي سنه الله ويهجر ابناء الوطن وطنهم لاسباب كثيرة ويأتي الغرباء ليأخذوا مكانهم وبناء عليه سيفرضون سلطتهم وقوانينهم حسب ما يرتأون فهم سيعملون على بناء دولتهم التي تخضع لمعتقداتهم

وفي غياب الغطاء المنطقي الفكري للثورة لا يستطيع الثوار الاجابة على كل التساؤلات التي تطرح نفسها عن مستقبل الثورة .

٣ يناير ٢٠١٥

٣ يناير ٢٠١٥

عايشت في السنوات الثلاثة الماضية نشوء منظمات تطوعية ذات أهداف سامية بعضها نجح وبعضها فشل وبعضها اختفى وبعضها تعثر...... كنت جزءا فاعلا في بعضها ومراقبا لبعضها الآخر .....

تعلمت (وتعلم الكثير مثلي) الكثير من الدروس عن نشوء هذه التجمعات من خلال أسلوب التجربة والخطأ.... وكنت دائما عندما أكتشف الحقائق واتعلم من الفشل أتمنى لو أن أحدا دلني أو علمني قبل الوقوع في الأخطاء ..... كنت أكتشف بعض الأخطاء بالخبرة وبالمطالعة ولكن الكثير مما تعلمت كان جراء الوقوع بالخطأ.....

أعتقد أن الوقت الآن مناسب جدا لأذكر لكم بعضا من الدروس التي تعلمتها .....

الكثير من أسباب الفشل والتعثر هو بسبب نشوء الخلافات داخل هذه المنظمات حول آلية العمل أو اتخاذ القرار....وذلك على الرغم من أن الكثير من هذه المنظمات تطبق الانتخابات وتتخذ القرار بالاجماع وتفتح المجال لكل شخص أن يصدر الفيتو الخاص به على أي قرار..... ولكن للأسف تفشل في النهاية.... لماذا؟

يحتار الناس عجبا في سبب فشل هذه المنظمات الناشئة التي غالبا ما تتمتع بكل مقومات المنظمات الكبيرة والناجحة بدءا من لجنة عامة منتخبة، ومجلس تنفيذي منتخب وهيكل اداري ونظام داخلي وغيرها من المقومات التي يؤمن معظم الناس أنها ضرورة لنجاح المنظمات .....

أضف إلى أن الكثير من هذه المنظمات والحركات الاجتماعية جاء بالاستشاريين ليطبقوا على منظماتهم الناشئة أفضل نظريات الإدارة والتنظيم الإداري ......

للأسف لا يعلم الناس أن سبب تعثر وفشل المنظمات الناشئة هو كل ما ذكرت لكم أعلاه.... نعم كل ما ذكرت لكم...

القاعدة وربما السر الذي لا يعرفه الناس أن ما ينطبق على المنظمات الكبيرة لا ينطبق على المنظمات الناشئة والصغيرة..... وهذا المبدأ أصبح معروفا مؤخرا في أدبيات ريادة الأعمال وللأسف مازال القليل من الناس من يعرف هذا الأمر .....

المنظمات الناشئة تحتاج إلى المرونة والسرعة والكلفة الأقل لأداء عملها وكل ما ذكرت لكم من ضوابط (مثل لجنة عامة منتخبة، ومجلس تنفيذي منتخب وهيكل اداري ونظام داخلي وغيرها...) هي أشياء تقيد عمل المنظمة الناشئة وتزيد من أعباءها بل وتقضي عليها في المهد..... نعم ستقضي عليها بالفشل بكل معنى الكلمة!!! ...كنت كلما سمعت عن منظمة جديدة ستنشأ ويقولون لي أنهم مشغولين في اجراء انتخابات ونظام داخلي وووو كنت أقول لهم أبشروا بالفشل .... نعم وكانت كل توقعاتي مصيبة.... من أراد الاطلاع على المقالات العلميمة التي تثبت ذلك فسأرسها له ....

الكثير من الاستشاريين الذين جاؤوا بهم طبقوا علوما ونظريات بالية لا فائدة منها سوى تشويش المنظمات واشغالها بمهام لا فائدة منها.... ذاكرتي مليئة بقصص عن دور هؤلاء الاستشاريين في التنظير على هذه المنظمات الناشئة (أغلبهم كان بحسن نية ودون قصد) واشغالها بأمور لا فائدة منها ...

سأذكر لكم حقيقتين صادمتين ولكنهما ضروريتين لكل من أراد أن يؤسس حركة أو منظمة تطوعية ناجحة....

الحقيقة 1: اياك وآلية الانتخابات أو التصويت... لا تلجأ لها إلا عند الحاجة الماسة وعند الاضطرار..... لماذا؟ لأن مبدأ الانتخابات في المؤسسات التطوعية والحركات الثورية يعني بالضرورة خلق فئة خاسرة وغير راضية ضمن منظمتك... عندما تتخذ قرارك باجماع 51% فهذا يعني أن لديك 49% من الأعضاء خاسرين وغير راضين ... ومن شأن ذلك أن يخلق في منظمك سلوك يتسم بالرفض والعداوة بين الفائزين والخاسرين بالانتخابات أو التصويت .....

Voting creates losers, and losers are unhappy activists who disengage. Don't vote.

القيم التي عليك أن تعززها عوضا عن الفوز والخسارة هي قيم المشاركة والتنوع والتمكين ... لا أن نعزز قيم الربح والخسارة.

فكرة الانتخاب قد تنفع لاكساب الشرعية في البلدان والحكومات ولكن ليس في المنظمات والحركات الاجتماعية التي ينطوي تحتها أناس متطوعون أصلا والشرعية تكسبها من انضمام الناس لها ... لا من خلال التصويت والانتخاب فيها ...

مالبديل اذا؟..... البديل هو اتباع اساليب أخرى. احدى الاساليب التي يقترحها كتاب السرب هي أن تفرض قواعد مغايرة مثل: "لا أحد يقرر عن الأخر ما يجب أن يفعله" ويسمونها ثقافة “do-ocracy.”

الاسلوب الثاني هو الاجماع consensus-making decision process. طبعا هذا الاسلوب صعب ومكلف ولهذا استخدمه في الحالات الاضطرارية و مع عدد أقل من 30 شخص عند الضرورة القصوى ....

في المنظمات والحركات الاجتماعية لا شرعية لفرض الرأي بالقانون أو بالنظام الداخلي أو بالانتخاب وانما بالتأثير..... نعم بالتأثير الذي يقوم به الأشخاص القياديون الذين يكتسبون الشرعية من قوة أفكاره ومن خلال ما يقدموه في سبيل تحقيق أهداف المنظمة أوالحركة الاجتماعية.....

في هذه المنظمات والحركات عليك أن تكون مبادراً واذا اقتنع الناس بفكرتك أو حلك سيتبعوك ... والا سيتبعون صاحب الفكرة أو الحل الأجدر منك.... انه نوع من الاصطفاء الطبيعي للفكرة والحل الأفضل وليس للشخص المنتخب!!

قد يقول أحدهم وماذا لو أخطأ صاحب الفكرة التي أجتمع الناس حولها؟ الجواب الصادم هو أن يجب أن نسمح بحدوث الخطأ بل وأن نشجع على المبادرات دون الخوف من الفشل..... لم لا يخطء الناس وهم أصلا مغامروت بانضمامهم لحركة ومنظمة اجتماعية تهدف بطريقة أو بأخرى لتغيير الواقع المحيط الذي يعتر مشروعا ذو نتائج غير محددة.... الفشل جزء من آليات التعلم

الحقيقة 2: اياك واشغال المنظمة بمهام بعيدة عن الهدف الأصلي الذي وجدت المنظمة من أجله مثل احداث الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي والسياسات والإجراءات وما إلى ذلك..... هذه الضوابط مفيدة فقط في المنظمات الكبيرة التي مرت بمرحلة التأسيس بسلام وأصبحت كبيرة جدا...

المنظمة الناشئة لا يجب أن يشغلها شيء عن هدفها الرئيسي .... عندما تنجح ويزيد عدد أعضاء المنظمة لديك بشكل كبير عنده ستجد نفسك بحاجة الى هذه الضوابط ....

أنصح من أراد الاطلاع على أن يقرأ كتاب حكمة السرب swarmwise ل "ريك فولغفاينج" الذي يتحدث عن تجربته في تأسيس وقيادة حركة وحزب سياسي يعتبر من الأحزاب الأسرع نموا في العالم والذي يشرح الكثير من الدروس أعلاه ...

٣ يناير ٢٠١٥

٣ يناير ٢٠١٥

ما يقارب أربعة أعوام مرت على اندلاع الثورة السورية مع دخول العام الجديد 2015. كانت أعواما استثنائية في قسوتها ومرارتها، في خيباتها وانتصاراتها، وفي صعودها وانحدارها. احتملها السوريون باستثنائية مماثلة، فكابدوا أربع سنوات من القتل الجماعي الممنهج بكل أنواع الأسلحة وبمشاركة دول حليفة كانت عديمة الرحمة في مواجهة تطلعاتهم المحقة نحو الحرية.

يجمع كل السوريين على أن العام الأول لثورتهم كان الأكثر جاذبية وألقا رغم الموت والاعتقال الذي تواصل كل يوم دون انقطاع. في هذا العام كان السوريون على موعد مع إعادة اكتشاف لهويتهم، إذ يعودون إلى السياسة بعد انقطاع دام 40 عاماً، ليكتشفوا هويتهم السورية من جديد من خلال التظاهرات التضامنية مع المناطق السورية الثائرة. تلاشت التفارقات المناطقية بين المدن السورية، وحضرت الهوية الوطنية التي وحدت الجميع للمطالبة بالتغيير.

حفلت لحظة الانتقال من السكون إلى الحركة بالنسبة لهم بمشاعر الترقب والانفعال والحذر، كونها لحظة استثنائية حضرت بصورة مباغتة للزمن السوري الراكد والمديد. زمن منع فيه نظام الأسد كل نشاط، ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي ناهيك عن السياسي، خارج الحيز الذي كان يحتله بعنف. أنهت الثورة السورية حالة مزمنة لدى السوريين من اللامبالاة بالسياسة والسياسيين، في وقت لم يدركوا فيه ذاتهم الجماعية، ما جعلهم قانعين بما تقسمه عائلة الأسد لهم، مذعنين لسياساتها التي كانت تفضي إلى مزيد الحرمان الاقتصادي والسياسي.

كان التظاهر السلمي الشكل النضالي الأبرز في عام الثورة الأول، بالإضافة إلى الاضرابات السياسية المرتبطة بالثورة والأنشطة السلمية المتعددة التي حاولت إبراز وتأكيد التمرد الشعبي على نسق السلطة. فتعددت النشاطات التي حاولت كسر ذلك النسق مثل الكتابة على الجدران، توزيع المنشورات، وضع مكبرات الصوت التي تصدح بأغاني القاشوش في الأماكن العامة، رفع أعلام الثورة على مباني عامة وجسور، تلوين البحرات باللون الأحمر ونشاطات كثيرة أظهرت حالة إبداعية استثنائية وواسعة النطاق.

في عامي 2011- 2012 كانت الثورة السورية تسجل من بين جميع الثورات العربية أعظم وأكبر عملية مشاركة جماهيرية وإدارة ذاتية من قبل “العامة” لشؤونهم السياسية والإعلامية والحياتية. فيما كانت تسجل أيضاً أكبر تدخل خارجي في شؤونها ومساراتها. ويعتبر هذا التناقض نتيجة مباشرة لعنف وتوحش نظام الأسد من جهة، ولطغيان مصالح الدول الإقليمية والدولية واستبدادها بمصالح وآمال السوريين من جهة أخرى. لكنه أيضاً نتاج انفجار ثورة سياسية دون سياسيين ودون حياة سياسية سابقة وصراع سياسي وأحزاب. ما جعل التنظيم السياسي للثورة هشاً، فاضعف مناعتها للتدخلات العديدة ذات اللبوس الإنساني والثوري.

في العام الثاني والثالث دخلت سوريا نفق الحرب مع بروز ظاهرة الجيش الحر. وقد واصلت الثورة مسيرتها بمزيج من السلاح والتظاهرات السلمية، وصولاً إلى اللحظة التاريخية الحرجة حيث سادت لغة السلاح، وحيث تحولت جموع المحتجين السلميين التي ملأت الساحات بتظاهرات شعبية حاشدة في جميع المدن السورية، إلى ثوار مسلحين في كتائب تطورت تدريجياً واشتد عودها حتى باتت مهيمنة بصورة مطلقة.

مع مستوى العنف الذي استخدمه النظام ضد ثورة شعبية سلمية، وطول أمدها وارتفاع مستويات القتل والدمار، إضافة إلى تدني مستوى الممارسة السياسية لدى المعارضة، كل تلك العوامل جعلت من المحتم ظهور خطاب متطرف لدى قسم من مكونات الثورة.

هكذا تزايدت المظاهر “الدينية” في خطاب المكون العسكري للثورة، وقد عبرت في جزء منها عن لجوء روحي إلى الإله القوي القادر على كسر إرادة الطاغية الذي يفتك بالشعب، وعن غياب التشكل السياسي لهذا المكون، لكنها عبّرت في شقها المتطرف “الأصولي” عن إرادة إقليمية ليست بريئة على الإطلاق، حيث عملت بجهد، كما عمل النظام وحلفاؤه أيضاً، على إنتاج وتمكين المجموعات الأصولية لكي تحرف الثورة عن مسارها الوطني الديمقراطي.

كان 2014 أشد أعوام السوريين ألما ورعبا ومرارة. في هذا العام تنامت قوة التيار الجهادي في سوريا، وقوة تنظيم “داعش” على وجه خاص. فيما ضعفت وتفككت تشكيلات الجيش السوري الحر وباتت عرضة للقتل الممنهج من قبل النظام والجماعات الجهادية. في هذا العام باتت الثورة السورية مهددة كما لم تكن من قبل. فالثورة المنهكة التي افتقدت الدعم والمساندة باتت محشورة بين فكي الإجرام: الأسد من جهة، وداعش والنصرة من جهة أخرى. يعمل هذان الوحشان الأكثر تنظيماً وتسليحاً على إشاعة أكبر قدر من القتل والفوضى، وعلى تثبيت حرب الجماعات التي تجعل نبوءة الأخضر الإبراهيمي المبكرة بـ”صوملة” سوريا حاضرة.

٣ يناير ٢٠١٥

٣ يناير ٢٠١٥

مع اقترابه من عامه الرابع، يختلف النزاع السوري الدائر عن الأزمات الإقليمية التقليدية، ويتميز بخاصية نادرة، كونه أول صراع دولي متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين. وتبدو درجة الاستعصاء فيه عالية إلى حد افتراض ربط الحل العتيد والنهائي ببلورة وتوقيع “معاهدة وستفاليا” جديدة، أو اتفاق يالطا جديد، في نطاق الشرق الأوسط الواسع ما بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي وموافقة القوى الإقليمية البارزة. بانتظار ذلك، تبقى سوريا وجوارها نقطة ارتكاز لنزاعات طويلة مهددة للمنطقة والعالم.

منذ تأكد عسكرة النزاع صيف 2011، بدا أن الأزمة السورية باتت رهينة لعبة معقدة تشبه اللعبة الكبرى في القرن التاسع عشر. والآن نشهد “اللعبة الكبرى الجديدة” في المشرق ونواتها سوريا معقل النفوذ الروسي المتجدد بعد سبات لمدة عقدين، والتي تشكل أيضا مستقراً وممراً لنفوذ إيران الحالمة بعودة عصر الامبراطوريات. من جهتها، انخرطت الولايات المتحدة في اللعبة بشكل حذر ليس لمراعاة مصالح إسرائيل فحسب، بل تطبيقا لنهج استبعاد التدخل المباشر في استخلاص لدروس حربي أفغانستان والعراق. وهكذا وجدت فرنسا وبريطانيا اللتان رسمتا الحدود في المشرق، حسب “اتفاقية سايكس – بيكو” في موقع الشاهد على أفول نفوذ يذكر بمرحلة ما بعد حرب السويس في 1956 وانعكاسها على الحضور الأوروبي. وإضافة إلى ذلك نلاحظ اضطرار القوى الإقليمية الداعمة لمناهضي النظام، وتحديدا تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، للتقيد برزنامة العمل الأميركية.

كما في صراع القرن التاسع عشر، ليس هناك احتمال لأي صدام مباشر بين اللاعبين الكبيرين، وكان احتواء التصعيد حيال الأسلحة الكيميائية، في سبتمبر 2013، خير دليل على ذلك مع وضوح دعم موسكو للنظام من دون تردد وتفضيل واشنطن لنهج مزدوج: قيام تعاون سياسي مقنن مع الروس، إلى جانب خوض حروب استنزاف بالنيابة على الساحة السورية تستهدف موسكو ومحور طهران وقوى الجهاد العالمي في آن.

في ظل هكذا ميزان قوى، أصبح الحسم العسكري لأي من الطرفين غير ممكن وغير مقبول. وفي نفس الوقت تعطل الحل السياسي نظراً لحجم المصالح المتضاربة ولأن وظيفة هذا النزاع الجيوسياسية في ترتيب الإقليم أو إعادة تركيبه لم تنفذ بعد. وكان من اللافت أن هذا النزاع استهلك جهود كبار أساطين الدبلوماسية الدولية أمثال كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي.

برز المأزق في تفسير وثيقة جنيف1 (سبتمبر 2012) لجهة “الغموض غير البناء”، وخاصة فيما يتصل بمستقبل الرئيس السوري وكيفية تأليف هيئة الحكم الانتقالي.

مع إطالة أمد الصراع والتدخل الدولي والإقليمي لمصلحته (الترسانة الروسية وانخراط المحور الإيراني إلى جانبه سياسيا واقتصاديا وعسكريا) تمكن نظام الأسد من تحويل المسار إلى السيناريو الذي روجت له دعايته منذ البداية عن الزلزال الإقليمي والإرهاب. ولعل ما ساعده على ذلك بعض من وقفوا في المعسكر الآخر عبر تسهيلات قدمت للجناحين الجهادي والإسلامي على حساب الجيش السوري الحر أو من خلال اعتماد إدارة أوباما لرؤية ماكيافيلية قضت بترك الصراع يحتدم بين “الأعداء وعناصر محور الشر” دون أن يتأذى الجهد الأوبامي للرهان على “الصفقة مع إيران” عبر عدم العمل الجدي ضد نظام حليفها الدمشقي. وهكذا أصبحت الحرب المفتوحة خيارا غير معلن وتفاقمت بعد فشل مؤتمر جنيف2 (يناير 2014)، واحتدام النزاع الأوكراني في مارس 2014 (محطة ثانية لحرب باردة جديدة) وسطوع نجم “داعش” في صيف العام المنصرم.

في النصف الأول من هذا العام تزدحم الملفات الساخنة: النزاع الأوكراني، مصير المفاوضات مع إيران، الحروب من ليبيا واليمن، إلى العراق وسوريا وربما أكثر، وتداعيات حرب أسعار النفط. ولذلك ورغم نفي اللاعبين الأساسيين تترابط هذه الملفات ويمكن أن تصبح أوراقا للمساومة والمقايضة. وهنا يكمن استعجال موسكو في الدعوة لحوار سوري – سوري أواخر هذا الشهر تحت مسمى “موسكو1″ (وليس جنيف 3 الذي يتوجب أن يكون تحت رعاية أممية). وكم كان لافتا صدور إشارات تدل على هذا الاتجاه خلال الأسبوع الحالي وأبرزها تحذير وزارة الخارجية الروسية من “أن توسيع نطاق العقوبات الأميركية على موسكو يمكن أن يعرقل التعاون الثنائي في قضايا مثل الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني”. ومن جهته لمح الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى دور لبلاده في تقلب أسعار النفط مما يزيد من أزمة موسكو الاقتصادية بسبب استراتيجية العقوبات المفروضة على روسيا.

خلافا لروسيا المندفعة في 2014، سيصعب على بوتين القيام بمبادرات هجومية في 2015، ولذا يسعى الثنائي لافروف – بوغدانوف إلى انتزاع إنجاز في سوريا في الوقت الضائع. لكن قراءة في جدول أعمال حوار موسكو وفي التسريبات حول لائحة المدعوين من المعارضين، لا تؤشر إلى إمكانية إحداث هذا الاختراق.

أمام عدم رغبة موسكو حاليا في ممارسة ضغوط مؤثرة على نظام الأسد واستمرار تشدد إيران، يستمر الدوران في الحلقة المفرغة لأن هدف موسكو الحقيقي حسب دبلوماسي أوروبي هو “جلب قسم مما يسمى المعارضة إلى بيت الطاعة الأسدي” تحت يافطة التفاوض دون شروط مسبقة والعمل سويا ضد الإرهاب، وربما يهدف ذلك لتمهيد الطريق أمام واشنطن لقبول إعادة تأهيل النظام، أو فتح أبواب دمشق من جديد لبعض الراغبين والخجولين من أوروبيين وعرب.

تجد موسكو أنها فرصتها الذهبية، لأن الحل العسكري فشل بما لا يقبل الشك وأن الكارثة تسهل الحل السياسي. لكن الأصداء تبدو سلبية لجهة عدم وضوح الغاية المنشودة. وفي بيان له منذ يومين قال أحمد معاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف الوطنيٍ إنه “لن يجتمعَ شملُ سوريا ثانيةً أرضاً وشعباً بوجودِ النظامِ ورأسه، لذا فلا حل دونِ رحيلِ رأس النظام والمجموعة التي ساقت سوريا إلى المصير البائس الذي وصلته اليوم”. واعتبر أن بيان جنيف يشكّل أرضيةَ لكل عمليةٍ سياسيةٍ تؤدي إلى وضع انتقالي لإنقاذ سوريا. هكذا تبدو الدروب شائكة ولن تشرق شمس الحل السوري من موسكو فلاديمير بوتين.

٣ يناير ٢٠١٥

٣ يناير ٢٠١٥

ليست العبودية حالة نفسية، بل منظومة علاقات اجتماعية، لكن القمع وحده لا يكفي للحفاظ على ديمومتها. لأنه لا يمكن أن يكون كلياً وشاملاً ومطلقاً، فهو لا يكون كذلك إلا كموت. وحتى في أعتى حالات الاستبداد، تبقى ثغرات زمنية ومكانية تقطع استمرارية القمع. ولا بد أن تتوفّر آليات سيكولوجية ثقافية تحافظ على علاقة الخضوع، مثل الخوف والتسليم بالمصير والتقسيم "الطبيعي" للدنيا بين أسياد وعبيد، وغيرها من الآليات التي تكبت النزوع إلى الحرية لدى العبد، ويحتاجها السيد، أيضاً، لكي يحافظ على توازنه وتماسكه في أثناء التعامل مع بشر آخرين كأنهم بهائم. لقد بُحثِت هذه العناصر بتوسّعٍ يُغني عن أيّ إضافة ممكنة في مقالة قصيرة.

ونرغب، هنا، فقط بلفت النظر إلى إحدى هذه الآليات السيكولوجية الفاعلة في إدامة العبودية، والتي تستخدم في تكريس الاستبداد، بتسخيف بدائله الممكنة، بوسائل مختلفة، مثل السخرية والاستخفاف وغيرها. هذه الآلية مركّبة من آليات فرعية، أهمها:1. مساواة الاحترام بالخضوع للقوة. 2. التعامل مع القوة كأنها تساوي القدرة على ممارسة القمع. 3. اعتبار الخضوع للقمع مساوياً لاحترام القوي. 4. احتقار الضعيف، 5. مساواة التواضع بالضعف. 6. تحول الاستخفاف بالضعيف بسهولة إلى احتقار للشخص المتواضع.

تتلخّص الآلية هذه، إذاً، باحترام القوي، أي ذلك الذي يستحوذ على القوة التعسفية التي يصعب التنبؤ بخطواتها القمعية من جهة؛ واحتقار المتواضع الذي يُعتبَر ضعيفاً، والذي يُمكن توقّع تسامحه مع النقد والتجريح، من جهة أخرى.

يعتمد الاستبداد، بدرجة كبيرة، على اعتبار جزء من الناس السلطة تسلّطاً، والقوةَ تعسّفاً. هكذا تصبح السلطة، في نظرهم، هي السلطوية بحكم تعريفها. ويُعتبر البديل المنتخب ديمقراطياً، أي غير المفروض بالقوة، شخصاً ضعيفاً، ولا سيما إذا حاول أن يعرض نموذجاً مختلفاً يشمل تقبّل النقد والامتناع عن الرد عليه باستخدام القوة. فهو بذلك يجعل نفسه نقيض السلطة بحكم تعريفها من منظورهم. فيبدو الحاكم الذي يتعامل مع الناس باحترام كأنه هو ذاته لا يستحق الاحترام، وذلك، بالذات، لأنه يتعامل مع المحكومين باحترام.

نجد، هنا، أيضاً، مصادر التناقض المثير للأسى في أن بعض من يطالبون بالديمقراطية، حتى من بين المثقفين، قد ينجرون إلى التعامل باستخفاف مع شخصية ديمقراطيةٍ، وصلت إلى الحكم ولو كان مثقفاً من بين صفوفهم، ويميلون إلى احترام الحاكم السلطوي، ولو كان عديم الثقافة، أو مجرد ضابط من الجيش لا يعرفون شيئاً عما يخفيه زيُّه العسكري.

تأبى هذه النفسية أن تنسب لشخص صفة الحاكم، إذا كان متواضعاً يسهل الوصول إليه والتواصل معه. فهو، في هذه الحالة، يصبح عرضة للسخرية والقذع، لتفريغ بعض ما تراكم في ذات المصاب بنفسية العبد من التعرض للاحتقار والإذلال من الحكّام. وهو يخرج الذل المتراكم في داخله على شكل عدم احترام ورفض فكرة اجتماع الندية والاحترام، فضلاً عن رفض طاعة القانون ومصلحة العموم، إذا لم يلزمه بها الخوف من التلويح بالقوة، كما ينفّس عنه على شكل سخرية ممن يعتبره ضعيفا. وتتجاوز السخرية النقد إلى الإسفاف، وحتى التشهير.

“ قد يحب العبد سيّدَه، وتدمع عيناه وهو يصف مدى حبه له، بعد أن يتحوّل الخائف المرعوب إلى محب معذّب "

تحتفظ الثقافة المؤسسة على هذه النفسية بالخوف كاحترام المقموع لقامعه. وفي حالات كثيرة، تتحول الرهبة والخوف إلى انسحاق ومحبّة، كما في آليات دينية وثنيّة الطابع. فقد يحب العبد سيّدَه، وتدمع عيناه وهو يصف مدى حبه له، بعد أن يتحوّل الخائف المرعوب إلى محب معذّب.

ولا تقتصر هذه الآلية، في فعلها، على الحكام وحدهم. فبعض الناس يتناول بالنقد من يساوي نفسه بهم، ويتعامل معهم كند، فيتهجّمون عليه، لأن ندّيته تسوّغ لهم جعله موضوعاً للغيرة والحسد والنقمة وغيرها، أما من يترفع عليهم، ولا يعاملهم كأنداد له، فيسلم من ألسنتهم.

تتضمّن هذه النزعة احتقاراً للذات. فصاحب نفسية العبد لا يقبل أن يتفوّق من يشبهه في أي مجال كان، لسبب بسيط أنه يذكّره بنفسه. وهو لا يصدق أن شخصاً يشبهه يمكن أن يتفوّق في أي مجال، سواء أكان علمياً أم أدبياً أم سياسياً. فيصبح بذلك إما موضوعاً للنقمة (لماذا هو؟) أو للغيرة (لماذا ليس أنا؟).

في هذه المرحلة الانتقالية التي يعيشها الوطن العربي، وما زالت فيها سيكولوجية العبيد حية ترزق عند بعضهم، لا يمكن للمرء ألا يلاحظ كيف يتعامل هؤلاء باستخفاف بسياسي لأنه ديمقراطي وغير قمعي، وكيف يتوقون إلى الحاكم القمعي الذي يستحق أن يكون حاكماً. وإذا تساءلنا، باستغراب ينم عن غضب وسذاجة، عن السبب؟ يجيبنا المصاب بهذه النفسية قائلاً: "لأن شعباً كهذا لا ينفع معه إلا من يدوس عليه"، وهو، في الحقيقة، يقصد نفسه، ويسقط هذه السيكولوجية على الشعب كله.

يتعامل المواطن الحر الذي تقوم عليه الديمقراطية باحترام مع من يحترم عقله وعاطفته، وباحتقارٍ مع من يفرض نفسه بالقوة وإذلال الآخر.

٣ يناير ٢٠١٥

٣ يناير ٢٠١٥

قبل أيام، قام رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، بزيارة خاطفة إلى لبنان، قادماً إليه، كعادته من دمشق عبر الحدود، بعد أن التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد. وفي ساعات النهار القصيرة، جال لاريجاني على قيادات القوى (الشيعية) "الممانعة"، بدءا بنظيره ورئيس حركة أمل، نبيه بري، وانتهاء بزعيم حزب الله، حسن نصر الله. وبين اللقاءين، استدعى لاريجاني مسؤولي الفصائل الفلسطينية والإسلامية الملحقة بمحور "الممانعة"، إلى أفخم فنادق العاصمة اللبنانية، فينيسيا، ليملي عليهم خطة "الولي الفقيه". ثم زار في لقاء رفع العتب رئيس الحكومة، تمام سلام.

تنقل رئيس برلمان إيران، البلد الديمقراطي بامتياز، في وسط بيروت بين مقر إقامة رئيس المجلس ورئاسة الحكومة، ثم توجه إلى الجامعة اللبنانية (الرسمية)، في الضاحية الجنوبية من العاصمة معقل حزب الله، حيث ألقى على طلاب العلوم السياسية محاضرة بمثابة دروس في "الوطنية والمقاومة والحرب على التكفيريين".

وقد أدت تنقلاته هذه إلى حبس اللبنانيين في سياراتهم على الطرقات، ساعات وساعات، تحت الأمطار الغزيرة، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، وتحويل خطوط السير من أجل تسهيل حركة الضيف، وتوفير الأمن والحماية له. وقد ذكّر تصرف لاريجاني اللبنانيين بصلف سلفه اللواء السوري، غازي كنعان، يوم كان الحاكم المنتدب على لبنان، في زمن الوصاية السورية، وحين كان يجول على القيادات السياسية والمسؤولين الرسميين مصدراً تعليمات رئيسه الأسد.

لم يجد المسؤول الإيراني المحافظ والمتشدد أي حرج في القول للبنانيين إن هناك تيارات تبدو فاعلة أكثر من الدول، مثل حزب الله. أي إنه أراد أن يقول لهم إن حزب الله، صنيعة إيران، هو أقوى و"أفعل" من دولتهم، والدليل، مثالاً لا حصراً، قيامه منذ سبعة أشهر بشل الدولة ومؤسساتها، بالتضامن والتكافل مع حليفه "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه الجنرال السابق، ميشال عون، بمنع انتخاب رئيس للجمهورية، خلفاً للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو/أيار الماضي.

" ذكّر تصرف لاريجاني اللبنانيين بصلف سلفه اللواء السوري، غازي كنعان، حين كان يجول على القيادات السياسية والمسؤولين الرسميين مصدراً تعليمات رئيسه الأسد "

فعن أي "فاعلية" يتكلم لاريجاني؟ هل عندما ذهب حزب الله ليقاتل في سورية، دفاعاً عن نظام الأسد في وجه الشعب السوري المنتفض، فيما الدولة اللبنانية غير قادرة على أن تحمي حدودها من لهيب النار السورية، بسبب مشاركة حزب الله نفسه في استباحة هذه الحدود. وهل لأن هذا الحزب قادر على تحرير أسراه عبر التفاوض مع من يحاربهم في العلن، على أساس أنهم تكفيريون وإرهابيون، بينما ظل "يمانع"، ويرفض فترة طويلة، هو وحليفه العوني، من داخل الحكومة، ومن خارجها، أي عملية تفاوض أو مقايضة مع هؤلاء التكفيريين والإرهابيين أنفسهم، من أجل تحرير العسكريين الأسرى لدى هذه التنظيمات.

وهل هو الدور "الفاعل" الذي يقوم به حزب الله منذ نحو عشر سنوات، مباشرة بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، عندما انسحب من الحكومة غداة اغتيال النائب والصحافي، جبران تويني، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2005، احتجاجا على قرار الحكومة الطلب إلى الأمم المتحدة تشكيل محكمة خاصة بلبنان للتحقيق ومحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الحريري. وهل استكمل هذا الدور "الفاعل"، عندما احتل وسط بيروت، وحاصر السراي الحكومي، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2006، أي بعد أسبوع على اغتيال الوزير والنائب، بيار الجميل. وبقي ناصباً خيمه مع حلفائه "الممانعين" (عون وبري) ستة أشهر في ساحات وسط بيروت، ما أدى إلى شلل الحياة الاقتصادية، وتسبب بإغلاق مؤسسات ومحال تجارية كثيرة وإفلاسها. وقد ترافقت عملية الاحتلال تلك مع تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس الأسبق، إميل لحود (أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2007)، في تكرار للسيناريو الذي نشهده اليوم، من المعطلين أنفسهم، أي "التيار العوني" و"حزب الله". وذلك كله، في الأمس كما اليوم، بهدف فرض ميشال عون رئيسا للجمهورية، إلا أن محاولة الفرض هذه لم تحصل؟

يبدو أن لاريجاني غير ملم بهذه الوقائع، أو يتجاهلها عن قصد، بدليل أنه، أيضاً، وفي زيارته الخاطفة، حمّل المسيحيين مسؤولية عدم انتخاب الرئيس (المسيحي)، وطالبهم بـ "بذل الجهود وأن يتضافروا فيما بينهم"(!). وكان الأجدر به أن يطلب من حزب الله، بكل بساطة، أن يكف عن مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس التي يدعو لها حليفهم بري، رئيس مجلس النواب، ويشارك في انتخاب الرئيس الذي يريد.

وهذا غيض من فيض، وإذا أراد الضيف الإيراني شواهد أخرى على نوع آخر من "فعالية" الحزب في شل الدولة ومؤسساتها، ففي الوسع إيراد وقائع تؤكد الأدوار التي يقوم بها بعض كوادر هذا الحزب وقيادييه، من إهدار للمال العام ونهبه، ومن عمليات فساد وإفساد لحياة اللبنانيين. فقبل سنة ونصف السنة، ضبطت وزارة الصحة مصنعاً يملكه شقيق نائب ووزير حالي في حزب الله، لتزوير الأدوية الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها وبيعها، ويومها كان وزير الصحة حليفاً له من حركة أمل.

ولاحقاً، تم ضبط معمل في البقاع، يشرف عليه شقيق أحد نواب الحزب، لتصنيع حبوب "كابتاغون" المخدرة بكميات ضخمة، يتم تسويقها وتصديرها إلى الخارج. كما اكتشفت، أخيراً، شبكة يقف على رأسها شقيق آخر للنائب "الحزبللاوي" نفسه، لسرقة السيارات وتفكيكها وإعادة تركيبها لتهريبها والاتجار بها.

وقبل هذه وتلك، وغداة اندلاع الثورة في سورية، ضبط نجل أحد المسؤولين الكبار (وهو عالم دين معمم) يهرب كميات من السلاح الذي يمتلكه الحزب ويبيعه لـ"الجيش السوري الحر". وأخيراً، وليس آخراً، اعتراف حزب الله نفسه، وعلى لسان أمينه العام، باكتشاف شبكات تجسس، بين عامي 2011 و2012 مؤلفة من كوادر في الحزب لصالح إسرائيل والمخابرات الأميركية.

هل هذه هي "الفاعلية" التي يتكلم عنها لاريجاني؟ إلا إذا كانت "الفاعلية"، هنا، تعني "ممانعة" قيام الدولة التي يقيم حزب الله بداخلها، وبموازاتها، دولته وجيشه ومؤسساته ومصالحه وحساباته. الفاعلية الحقيقية تعني أن يضع حزب الله إمكاناته بتصرف الدولة، وفي مقدمها تسليم ترسانة السلاح الذي بحوزته إلى قوى الدولة الشرعية.

٣ يناير ٢٠١٥

٣ يناير ٢٠١٥

قبل موسكو، حليفة النظام الحاكم في دمشق، عملت طهران، الحليفة الأخرى له، على تنظيم ما سمته حواراً سورياً بين أطراف حكومية و"معارضة"، وكانت لقاءات هزيلة في الشكل والمضمون، أثارت حتى سخرية بعض المشاركين الحكوميين.

الآن، تستعد موسكو لتنظيم احتفال مماثل، تطلق عليه اسم حوار سوري سوري. بغرض البرهنة على أنها مثل طهران هي من تخوض الحرب ضد الشعب السوري، بأسلحتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية والدعائية، وهي، أيضاً، من تصنع السلم على هواها، وبما يلبي مصالحها ومطامحها، ولو أدى ذلك إلى قتل المزيد من حقوق السوريين، الأساسية والطبيعية، في تقرير مصيرهم ومستقبل بلادهم، أسوة بسائر شعوب الأرض.

"الطيف الواسع والمتنوع والمتضارب من ممثلي المعارضة يقود إلى حرمان المعارضة من صوت جماعي موحد"

وابتداءً، فإن اجتماع موسكو يلتئم من أجل إسدال الستار على جنيف وجنيف 2، والانطلاق من نقطة الصفر، لرسم مستقبل سورية والسوريين، وفق سيناريو معد مسبقاً، وليس حسب ما يرتئيه السوريون. ويبدأ إسدال الستار على جنيف بإقصاء الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية والدولية عن مساعي مساعدة السوريين لإنقاذ شعبهم ووطنهم، وانفراد طرف واحد، هو الطرف الروسي، ليس فقط بالتنظيم والرعاية، بل كذلك بوضع حلول تجري تسميتها نقطة انطلاق، فيما يتم إقصاء مضمون مؤتمر جنيف، والقفز عنه وكأنه لم يكن، وكأن إرادة السوريين والأطراف الإقليمية والدولية، بما فيها الأمم المتحدة لم تتفق عليه. ويستغل المنظمون الروس خطة المبعوت الأممي، ستيفان دي ميستورا، بشأن تجميد القتال في حلب، للقول إن اجتماع موسكو المزمع يقيم صلة وصل مع الإرادة الدولية وقراراتها، علماً أن مهمة المبعوث الدولي لم تكن تجاوز مؤتمر جنيف، القاضي بتشكيل هيئة حكومية انتقالية كاملة الصلاحيات. وبنظرة سريعة على منحى الاستعداد لعقد اجتماع موسكو، يتبين ما يلي.

أولاً: تتم دعوة المدعوين من المعارضة، وعددهم حتى تاريخه ثلاثون، بصفاتهم الفردية، بقصد الإيحاء أنه لا توجد أي تنظيمات أو كيانات سياسية أو حزبية سورية ذات شأن أو اعتبار. وتكون المعارضة، في هذه الحالة، مجرد بضع عشرات من الأشخاص فقط لا غير.

ثانياً: تتم دعوة ثلاث شخصيات من الائتلاف، بصفاتهم الشخصية، من جملة ثلاثين مدعواً، بقصد إسدال الستار على الائتلاف، وسحب البساط من تحت أقدامه بصفته ممثلاً للثورة والمعارضة، وعلى الرغم من الاعتراف الواسع بتمثيله، وذلك بموافقة ضمنية من الشخصيات الثلاثة المدعوة.

ثالثاً: الطيف الواسع والمتنوع والمتضارب من ممثلي المعارضة يقود إلى حرمان المعارضة من صوت جماعي موحد، وإلى نشوب خلافات علنية وشبه علنية ما بينها. بما ينقل إلى العالم صورة مفادها أنه ليس هناك معارضة حقيقية، أو جسم واحد لها، فلا يبقى أمام الجهة الراعية سوى أن تصوغ صيغة الحد الأدنى لما هو متفق عليه بين شخصيات المعارضة، وأن تحمل المدعوين على الاتفاق على الصيغة من أجل إثبات الجدية والترفع عن شخصنة الأمور!.

رابعاً: الصيغة المزمعة جرى إعدادها مسبقاً في موسكو، وتم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وتدور حول مرحلة انتقالية وليس حول حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات. والمرحلة الانتقالية، حسب موسكو وباتفاق مرجح مسبق مع النظام في دمشق، تستمر بين سنتين وسنتين ونصف السنة، وتتضمن إجراء انتخابات نيابية وتشكيل هيئة تأسيسية، ودعم الجيش السوري لمحاربة الإرهاب، على أن تنتهي المرحلة بانتخابات رئاسية "من دون فيتو على أي شخص".

خامساً: لا توفر الصيغة الروسية أي انتقال للسلطة، أو وقف إطلاق النار أو تأمين عودة عشرة ملايين نازح، أو الافراج عن مئات آلاف المعتقلين.

سادساً: في اليوم الذي نشرت فيه وسائل الإعلام الملامح الرئيسية للصيغة الروسية، فقد تم، الأربعاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، نشر إعلان (تصريح) للخارجية الروسية، يفيد بأن توسيع نطاق العقوبات الأميركية على موسكو الذي تقرر، الأسبوع الجاري، يمكن أن يعرقل التعاون الثنائي في قضايا، مثل الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني. وفي واقع الأمر، إن عقد مؤتمر موسكو، بالطريقة التي تتم بها الاستعدادات لعقده، بحد ذاته عرقلة للتعاون الثنائي مع واشنطن، ومع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية.

سابعاً: تم الربط بين الملف النووي الإيراني والعقوبات على روسيا والوضع في سورية في حزمة واحدة. وهكذا، فعلى الأطراف الدولية الخمسة أن تتفاوض مع موسكو إضافة إلى طهران، بشأن الملف النووي للأخيرة. وكذلك على أصدقاء سورية في كل مكان في العالم أن يتفاوضوا مع موسكو بشأن مستقبل سورية والسوريين. التذكير بحق الشعوب، ومنها الشعب السوري، بتقرير مصيرها، أو الالتزام بالمعايير الدولية، بما يخص الملفات النووية، أو الاحتكام للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولي، هي مجرد ثرثرة وكلام بلا طائل بالنسبة للخارجية الروسية، فالمصالح الروسية فوق كل اعتبار.

ثامناً: بادرت الخارجية الروسية إلى دعوة طهران لاجتماع موسكو، علماً أن أمين عام الأمم المتحدة كان قد سحب دعوته إلى طهران لحضور اجتماع جنيف 2، بسبب رفض القيادة الإيرانية الالتزام بمرجعية المؤتمر المتمثلة بجنيف 1 (الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات). وما زالت طهران على رفضها هذه المرجعية. مع ذلك، لا تتردد الخارجية الروسية بدعوتها إلى المؤتمر، ما يكشف، من دون أي لبس، الهدف الحقيقي لمؤتمر موسكو، وهو الالتفاف على هذه المرجعية والقفز عنها، خدمة للنظام القائم في دمشق ولدواعي استمراره، وليس من أجل تنظيم حوار سوري سوري، كما يزعمون.

تاسعاً: ثمة نقطة أخيرة، جرى تلويح موسكو بها، فمع استشعار الدبلوماسية الروسية أن مؤتمرها قد بات، وقبل أن يعقد، مكشوف الأهداف، وهي أهداف لا تمت بأدنى صلة لمصالح الشعب السوري، وحقوقه بالحرية والكرامة، فقد خرجت تصريحات من موسكو تفيد بأن انعقاد مؤتمر موسكو قد يسهل استئناف مؤتمر جنيف، وعقد جنيف 3. وللمرء أن يصدّق ذلك، ويأخذه على محمل الجد. فمؤتمر موسكو يهدف إلى تغيير مرجعية جنيف، واستبدال هدف حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات بما يسمى إنشاء هيئة تأسيسية، هي، في الأغلب، هيئة استشارية شبه تشريعية، لا سلطة لها على الأرض، وتتعرض لكل أنواع الضغوط المباشرة وغير المباشرة التي يتعرض لها عموم الشعب من نظامه.

هكذا، اذن، وبعد تغيير المرجعية (أو السقف)، ومع نزع الصفة التمثيلية عن الائتلاف، ممثلاً شرعياً للشعب السوري، فإن الطريق تصبح ممهدة إلى جنيف 3، لا صلة له بجنيف 1 و2. بذلك، يضمن سيرغي لافروف، ناظر الخارجية الروسية، حرمان الشعب السوري من أية نقطة ضوء في نهاية النفق الطويل المظلم.

٣ يناير ٢٠١٥

٣ يناير ٢٠١٥

الأرقام ليست لغة كافية لمن لديه شكوك بوجود خطة سياسية لتصفية الوجود الفلسطيني في سوريا، ثمة وقائع وحيثيات لم تظهر نتائجها الكلية بعد، ويتعذر إحصاؤها في بيانات وتقارير صحافية وإعلامية، لكنها تفيض بكل ما يسوغ القول، إن حصاد الفلسطينيين من حرب النظام غير الممانع والمُمعن في إبادة شعبه، هو تهجير أكثر ما يمكن من أسرهم وعوائلهم وتجمعاتهم، بالقدر الذي يقوض أي إمكانية لبقائهم عقبة كأداء في وجه الحلول والتسويات المرسومة لفلسطين وجوارها.

لم يكن تدمير مخيمات اللاجئين وحصارها وتجويع مخيم اليرموك، الأكبر بينها، إلا وصولاً لهدف أساسي، يتمثل في إزاحتهم إلى أقصى بقاع الأرض، كي تستريح المخيلة الإسرائيلية، من خطر هذه الكتلة المتمترسة خلف حقها بالعودة، ومن ذاكرتها المزمنة بالشهادات الحية الموروثة جيلاً بعد جيل. وما كان محضُ صدفة، أن يتولى نظام الأسد ترتيب مسرح العمليات كي تمحو النكبة الثانية على يديه كافة شواهد وآثار النكبة الأولى، وهو ما يحدث فعلياً في متواليات الاستهداف اليومي المدروس، لمن تبقى من اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيماتهم، وبخطوات مكثفة يُراد منها إغلاق كل أفق ممكن أمام هؤلاء ودفعهم قسراً للهجرة، طالما أن زمن الاستبداد الأسدي وسياسات التطفيش العروبي، يتكاتفان كي يؤديا المهمة بكل عسف وفجور.

تتضاءل ثقة الجماعة البشرية بقدرة المكان على تأمين شروط البقاء، حين تستحوذ فكرة الهلاك على حياة أفرادها، وفي مثل تحديات كالتي واجهت الفلسطينيين في سوريا، تزاحمت مسببات الهلاك، والأعتى من ذلك أنهم خلال مجريات الكارثة السورية، استفاقوا على انكشافات صارخة، من بؤس الهوية المُستضعفة، وخواء الوطنية الفلسطينية في حقبة الابتذال والعهر السياسي، إلى ما يفعله التنكر والخذلان من نكوص الفكرة والقضية. هنا انصهر الشقاء الفلسطيني بالعذاب السوري، على وقع الفواجع والمصائب التي لم تميز بينهما، بقدر ما أكدت خصوصية اللجوء الفلسطيني، تجليات اليُتم السوري بأقسى صوره المأساوية.

لم تحجُبْ هذه العلاقة المضمخة بالدم بين ضحايا التنكيل الأسدي – السؤال الفلسطيني الخاص- حول جدوى اللجوء وجحيم العيش تحت كنفه، بعد أن أحالته النكبة الثانية إلى شهادات نعي على جدران المخيمات المدمرة… لا جواب يهدئ من هواجس المنكوبين، سوى توغل آلة الإجرام في استباحة واغتيال كل ممكنات البقاء، والعقاب الفاشي لمن يعاند قدر السفاح.

هكذا اكتملت الرسالة البليغة، بدون ضجيج التصريحات العلنية، وفحواها تصفية الوجود الفلسطيني في سوريا، وحث الخطى لإنهاء المهمة قبل أي حل سياسي يحدد مصير البلد، وهو ما انجلى في وقائع متتالية، منها تصعيد النظام في الآونة الأخيرة ضد المحاصرين في مخيم اليرموك، ووضعهم في دوامة جحيم يومئ بتنوع بين الحصار والتجويع والاغتيال والقصف بمختلف أشكاله، وتصميمه على منع عودة نازحي مخيمي الحسينية والسبينة إلى ما تبقى من بيوتهم، بعد أن استعاد النظام سيطرته عليهما منذ أشهر طويلة، مصحوباً ذلك بتدمير براميله المتفجرة لمخيم حندرات الفارغ من سكانه منذ عامين، وتحويل مخيم درعا إلى بقايا أطلال وسواتر علّها تقي الصامدين فيه من مسلسل القنص اليومي. علاوةً على ذلك لجأ النظام إلى أساليب متعددة تصب في الاتجاه ذاته، كإغماض عينيه عن رحلات تهريب اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التركية، وبث إشاعات بداعي التخويف، تعتبر كل فلسطيني غادر البلد بحكم المطلوب للجهات الأمنية، كي لا يفكر أحد بالعودة إلى زنازين الموت، بالتزامن مع ارتفاع حالات تصفية المعتقلين الفلسطينيين في أقبية النظام خلال الأشهر الأخيرة، بل أن نظام المتاجرة، لم يتوانَ حتى عن منع الفلسطينيين من إبرامهم لعقود إيجار في عدة أحياء دمشقية يسيطر عليها أمنياً ما يُعرف (بفرع الأربعين). في ضوء ذلك وغيره، لعلَ البعض لا يجد مبرراً لتخصيص النظام استهداف الفلسطينيين، طالما أنه لا يميز في أشكال ونوعية الاستهداف بين السوريين والفلسطينيين على حدٍ سواء. بيدَ أن التناظر في مقاربة المأساة لا يكفي، طالما أن النظام يسعى لما هو أشد من التنكيل الثأري بالفلسطينيين بسبب انحيازهم للشعب السوري المظلوم، عبر توظيفه نكبتهم الثانية في سياق التصفية السياسية، ودفعهم إلى تهجير جماعي يؤدي إلى تغيير في هويتهم السياسية والقانونية، كي يتحولوا من صفة لاجئين، إلى أشتات مهاجرين في دول تضعهم تحت خانة «بلا وطن» توطئةً لإدماجهم في مجتمعاتها. بدلالة سيناريو حاشد بتفاصيل الهروب عبر مسالك خطرة ومميتة، يتوج سردية اللجوء الفلسطيني كفضيحة صارخة، في ظل صمت وتواطئ لا سابق لهما.

مفارقات مصيرية تدعونا اليوم لاستحضار أزمنة الأجيال الفلسطينية، التي واجهت النكبة الأولى، وتناوبت طيلة محطاتها المريرة، على التشبث بالحياة والتمسك بحلم العودة، في مخيمات أوقدوا فيها قناديل الثورة، وقدموا أغلى ما لديهم كي لا تخبو شعلة الأمل. فيما تواصل نكبتهم الثانية تخليع ما زرعته تلك الأزمنة والمحطات، من ثوابت ويقينيات، ومن حيوات لم تعد تحتمل مزيداً من الصفع والخيانات وخيبات الأمل، ولا يجد فلسطينيو سوريا اليوم من خيار يُوقف مسلسل تهجيرهم الأخير، سوى استعجال الخلاص السوري قبل أن يُفرّغ سيناريو التصفية، من تبقى منهم داخل أسوار القهر.

٣ يناير ٢٠١٥

٣ يناير ٢٠١٥

ومن نكد الدنيا على السوريين أن روسيا التي دعمت النظام السوري بكل أنواع السلاح والمال كي يقتل الشعب، ويشرده، ويدمر البلاد، ويقمع الثورة ليبقى حاكماً ولو على حطام الوطن، هي من تتنطع الآن لإيجاد حل للأزمة السورية. إنه العهر السياسي في أحقر أشكاله. لم ينس السوريون، ولن ينسوا السفير الروسي في مجلس الأمن الدولي وهو يستخدم الفيتو المرة تلو الأخرى ضد أي تحرك دولي لوضع حد للمأساة السورية. لن ينسوا ذلك الفيتو الذي، وإن كان بالتواطؤ مع أمريكا، إلا أنه كان دائماً يحقن النظام المتهالك بجرعة جديدة من الوحشية ليستمر في صلفه وعناده وهمجيته التي أدت إلى تهجير أكثر من نصف الشعب السوري وتدمير وطن كان اسمه سوريا بدعم روسي لا تخطئه عين. لن ينسى السوريون أن روسيا، وعندما وجدت أن النظام قد يتضرر من عقاب دولي بعد استخدامه الفاشي للسلاح الكيماوي، عملت كل ما بوسعها لتسليم السلاح الاستراتيجي السوري لأمريكا لتنقذ رقبة الأسد، وتعطيه مزيداً من الوقت كي يمعن في تدمير سوريا وتشريد شعبها.

والآن وبعد أن وجدت روسيا أن خطتها لفرض النظام على السوريين بالقوة الغاشمة قد فشلت، راحت تحاول إيجاد حل لا يحقق مطالب الشعب السوري، بقدر ما يحاول الحفاظ على ما تبقى من النظام، بعد أن وجدت أن جيش الأسد قد تلاشى، وأن وضعها الاقتصادي والسياسي في العالم لم يعد يساعدها كثيراً في الحفاظ على آخر مستعمرة لها في الشرق الأوسط.

لا أحد يمكن أن يعارض حلاً مقبولاً للكارثة السورية، لكن لا يمكن لسوري يمتلك قليلاً من العقل أن يثق بالنوايا الروسية الجديدة لحل الأزمة، لأن موسكو تعلم علم اليقين أن ذهاب بشار الأسد سيجعلها تفقد أغلى ما تملك في المنطقة، خاصة وأنه منحها عقود نهب الثروات السورية من غاز ونفط لربع عقد قادم مقابل دعمه بالحديد والنار كي يبقى في الحكم حتى لو خلت سوريا من شعبها، ولم يبق فيها سوى النظام وعصابته. وبالمناسبة كل عمليات تدمير المدن في سوريا كانت على الطريقة الشيشانية. فلو قارنا عملية تدمير مدينة حمص لوجدناها نسخة طبق الأصل عن الطريقة التي استخدمها الرئيس الروسي بوتين لتدمير عاصمة الشيشان غروزني. ومن يضع الخطط التدميرية لنظام الأسد لا يمكن أن تتوقع منه حلاً يرضي السوريين. واللعبة الروسية الجديدة لا تحاول وضع حد للمحنة السورية بقدر ما تحاول أن تضحك على بعض المعارصين السوريين، وتغريهم ببعض المكاسب الحقيرة كي تمعن في إجهاض الثورة، وكي تستعدي العالم على كل من يحاول لاحقاً معارضة النظام، ولو بالكلام. وإذا أردنا أن نلخص الطريقة التي تتعامل من خلالها روسيا مع المعارضة السورية المزعومة، يمكن أن نسردها في النكتة التالية:

يُحكى أن شخصاً التقى بفتاة في الشارع، فأعجب بها، ثم سألها إذا كان ممكناً أن يواعدها، فغضبت الفتاة غضباً شديداً، وبصقت عليه، لكنه سرعان ما عرض عليها ألف دولار كمقدمة، فرفضت رفضاً قاطعاً، ثم عرض عليها خمسة آلاف دولار، فأيضاً رفضت، ثم عرض عشرة آلاف دولار، فرفضت، فقال لها: «ما رأيك بخمسين ألف دولار»، فصمتت الفتاة قليلاً، ثم قالت: «لا بأس». عندها قال لها الشاب: «حسناً، فلنجلس ونتفاوض»، فجلست الفتاة، فقال لها الشاب: «عليك أن تعترفي الآن أولاً أنك قابلة للبيع والشراء، كي لا نقول شيئاً آخر. وبالتالي سأتعامل معك على هذا الأساس. إنسي السعر الأخير، وتعالي نحكي بزنس بشكل واقعي». وهكذا يتعامل الروس ويضحكون على بعض المعارضات السورية. وعدوا بعض المعارضين وعوداً كبيرة كالتخلي عن الأسد وغير ذلك، وعندما وافق بعض المعارضين على التفاوض، قال لهم الروس ما قاله الشاب لتلك الفتاة في الشارع: يعني بما أنكم قابلون بالتفاوض: تعالوا نتفق على السعر، وانسوا الوعود الكبيرة. التي أغريناكم بها كي تقعوا في شباكنا.

هذه هي قصة الوساطة الروسية لحل الأزمة السورية. يريدون الضحك على بعض المعارضين وتصويرهم على أنهم يمثلون الشعب السوري، بينما هم لا يمثلون سوى أنفسهم، ولا يمونون على أحد على الأرض، وقوتهم عسكرياً تكاد تكون صفراً. ثم تذهب روسيا إلى الأمم المتحدة لتقول للعالم: لقد وافقت المعارضة السورية على الحل، وبالتالي فإن كل من يعارض النظام، أو يتصدى له على الأرض من الآن فصاعداً هو إرهابي خارج عن طاعة الموالاة والمعارضة، ولا بد من تجريمه وتجريم كل من يدعمه بقرارات دولية تحت البند السابع.

إن الوساطة الروسية بين النظام السوري والمعارضين السوريين تشبه تماماً الوساطة الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين. هل كانت أمريكا في يوم من الأيام نزيهة في وساطتها بين ربيبتها إسرائيل والفلسطينيين؟ بالطبع لا، فهي الخصم والحكم بالنسبة للفلسطينيين. وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا والنظام، فالعلاقة بين موسكو والأسد كالعلاقة العضوية بين إسرائيل وأمريكا. وبالتالي على السوريين أن يسألوا أنفسهم: ماذا جنى الفلسطينيون من وراء قبولهم بالوساطة الأمريكية بينهم وبين إسرائيل على مدى عقود؟ لا شيء غير الضحك على الذقون. وكذلك السوريون، فإنهم إذا وثقوا بالوساطة الروسية بينهم وبين النظام السوري، فلن يحصدوا سوى الخيبة التي حصدها الفلسطينيون من أمريكا.

٢ يناير ٢٠١٥

٢ يناير ٢٠١٥

ما من حدث يمكنه أن يفوق في أهميته على إعلان دولة الخلافة، في حزيران 2014، إذا فكرنا بجردة لأحداث العام الذي نودعه. ليس بالنسبة إلى منطقتنا المضطربة فقط، بل على مستوى العالم. ولا تقتصر عالمية تداعيات ظهور هذه «الدولة الإسلامية» على قيام تحالف دولي ضم أكثر من ستين دولة بقيادة الولايات المتحدة لمحاربتها بهدف تحجيمها والقضاء عليها، بل تتجاوز ذلك إلى مصير خرائط راسخة أخذت تتداعى، ومجتمعات أخذت تتفكك، وأفكار وقيم وبداهات سقطت في اختبارات الواقع.

على المستوى السوري، كاد ظهور داعش واستيلاؤه على مساحات واسعة، في الشمال والشمال الشرقي، أن يقضي على آخر آثار ثورة الحرية والكرامة التي اندلعت في وجه نظام دمشق الكيماوي ربيع العام 2011، لولا الحرب المستمرة على المدنيين التي يشنها النظام المذكور بثبات ومبدئية، فتذكرنا بأصل المشكلة في سوريا.

وأدى التنافس على الشرعية الإسلامية بين تنظيم داعش والمنظمات الجهادية الأخرى، وأبرزها جبهة النصرة – الفرع السوري لمنظمة القاعدة، إلى تمدد الأخيرة في بعض المناطق على حساب بقايا الفصائل المسلحة المحسوبة على الجيش الحر، كما إلى تطبيقها لرؤيتها للشريعة الإسلامية على السكان في تلك المناطق، أسوةً بداعش، بعدما كانت تتجنب ذلك مرحلياً.

ودخلت فصائل الجيش الحر في مأزق خوض الحرب على جبهتين معاً ضد عدوين قويين هما النظام من جهة، وداعش وأخواتها من جهة ثانية في الشمال، وضد النظام وجبهة النصرة في الجنوب. الأمر الذي أضعفها وقلص إلى حد كبير المساحات التي تسيطر عليها.

وعلى مستوى الدول المتدخلة في الحرب السورية، تضاربت الأولويات وتغيرت التحالفات. قبل كل شيء حل التحالف الدولي ضد «الدولة الإسلامية» عملياً محل مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» فسقط هدف إسقاط النظام السوري، في أجنداتها، ليحل محله هدف القضاء على داعش أولاً بعد «تحجيمه» الذي قد يستمر سنوات وعقوداً وفقاً للرؤية الأمريكية القائدة للتحالف. وتم احتواء الخلاف القطري – السعودي لمصلحة المنظور السعودي الغالب في المجموعة الخليجية التي ترى في الإسلام السياسي الخطر الأكبر على أمنها القومي. فيما بقيت تركيا أردوغان تغرد وحدها خارج سرب التحالف الدولي، وتقاوم ضغوط حليفها الأمريكي.

وفي العراق، أدى اجتياح قوات داعش السريع للموصل وإعلان دولته الإسلامية إلى إسقاط حكومة المالكي وقيام تحالف جديد بين بغداد وأربيل، بعدما كان بارزاني مضى بعيداً في طريق الاستقلال بإقليم كردستان عن السلطة المركزية. ومن جهة أخرى، ابتعدت قيادة الإقليم عن أنقرة بمقدار اقترابها من طهران، لينعكس ذلك بصورة مباشرة في الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، إضافةً إلى التعاون الحربي بينهما ضد «الدولة الإسلامية».

لكن تداعي أحلام الاستقلال عن بغداد لدى بارزاني، قابله صعود لافت لحزب العمال الكردستاني من خلال فرعه السوري (PYD) بمناسبة معركة كوباني التي لم تنته بعد. فقد شكل تقاطع الأجندات بين هذا الفصيل الكردي والولايات المتحدة إزاء خطر مشترك هو «داعش» فرصةً للتيار العام لحزب العمال الكردستاني العابر لحدود الدول القائمة ليكون في صف الأقوياء. وهناك دول غربية أخذت تطرح بجدية رفع اسم الحزب الكردستاني من قوائم المنظمات الإرهابية.

وهكذا تدفقت مساعدات الدول الغربية من السلاح والعتاد، بسبب داعش، على كل من إقليم كردستان وكوباني معاً. كما أن التنافس التقليدي بين التيارين البارزاني والأوجلاني تراجع لمصلحة التعاون بينهما، سواء في معركة شنكال العراق أو معركة كوباني سوريا. وكان ذا قيمة رمزية كبيرة وصول تعزيزات من بيشمركة بارزاني إلى كوباني لمؤازرة قوات «الحماية الشعبية» ذات المرجعية الأوجلانية، عبر الأراضي التركية. وقد تم هذا العبور على رغم القيادة التركية التي كانت تتمنى سقوط كوباني بيد داعش، لا حباً بهذا التنظيم الإرهابي، بل لأن من شأن نتيجة مماثلة أن تضعف حزب العمال الكردستاني الذي تخوض حكومة العدالة والتنمية معه «معركة» السلام.

بعيداً عن هذه التداعيات السياسية الكبيرة لإعلان دولة الخلافة، أدى سلوك هذه وطريقة تعاطيها مع السكان حيثما حكمتهم، إلى انطلاق نقاش اجتماعي واسع حول الإسلام ودوره في دنيا الناس. نقاش لا يشبه الجدل العقيم السابق بين العلمانية والإسلام والصراع الوجودي بين أنصارهما الإيديولوجيين. فللمرة الأولى، في العصر الحديث، يخوض دين الإسلام اختباراً عملياً بهذه الجدية ويلاقي ردود فعل اجتماعية قوية وواسعة النطاق من داخل الاجتماع الإسلامي، وليس من خارجه كما حدث بعد هجمات الحادي عشر من أيلول 2001. من المحتمل أن يشكل هذا الاختبار منطلقاً لإعادة نظر جذرية في المفاهيم السائدة لدى التيارات الإسلامية وعنها.

الحدث الكبير الثاني، في العام الذي نودعه، هو التدهور الدراماتيكي في أسعار النفط الذي يتوقع له الخبراء أن يستمر لفترة طويلة. من المحتمل أن كلاً من إيران وروسيا سيزداد وضعهما الاقتصادي والسياسي ضعفاً وهشاشةً في العام الجديد. إيران في مفاوضاتها النووية مع الستة الكبار، وفي صراعها الإقليمي مع جوارها العربي (العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين). وروسيا في نزاعها مع الغرب حول المشكلة الأوكرانية.