٨ فبراير ٢٠١٥

٨ فبراير ٢٠١٥

لماذا فعلوا ذلك؟ ما النتائج التي كان تنظيم داعش يعتقد أنه سيجنيها من خلال إعدامه لطيار أردني أسير بالحرق حيًّا؟

لن أستخف بغياب المنطق والتشويق المنحط الهائل لطائفة ظافرة تكشف عن همجيتها. لكنني لن أبالغ في تقدير ذلك أيضاً. إنك لا تستطيع اجتياح الكثير من أراضي سوريا والعراق دون أن تنشر تفكير تكتيكي واستراتيجي متحمس.

إذن ما هو الهدف من هذه الهمجية؟ أعتقد أن داعش تريد زعزعة استقرار الأردن بجرّها إلى عمق الصراع.

تبدو هذه الفرضية غير قابلة للتصديق للوهلة الأولى. لكن الإعدام الوحشي قد أدى إلى حشد الأردن ضد تنظيم داعش ومنحها التضامن ووحدة الهدف.

نعم هو كذلك، في الوقت الراهن. ولكن ماذا بعد ستة أشهر من الآن؟ سيتلاشى التضامن ووحدة الهدف بسرعة. فكّر كيف تبدد الحماس الأمريكي بعد أحداث 9/11 خلال سنوات من الصراع غير المحسوم، مما أسفر عن إرهاق حربي اليوم. وكيف أدى ذبح الصحافيين الأمريكيين إلى إثارة البلاد ضد تنظيم داعش، ولكن بعد أقل من خمسة أشهر، أدت الطبيعة المحبِطة لتلك المعركة إلى خلق انقسامات داخلية.

تعتبر الأردن هدفًا أكثر بعداً لأن استقرارها يمكن أن يتأثر على عكس الولايات المتحدة. منذ ما يقرب من قرن من الزمان، لكن من المهم الإشارة إلى وجود جماعة الإخوان المسلمين التي تتمتع بتواجد قوي فضلاً عن وجود عناصر جهادية أكثر تطرفًا، والذي يتعاطف بعضهم تنظيم داعش. وقد انضم ما يقدر بنحو 1500 أردني بالفعل إلى تنظيم داعش. ولا تزال عناصر أخرى في الداخل، لكنها على استعداد إلى الظهور عندما يحين الوقت المناسب.

إن توقيت ظهور هذه العناصر اليوم غير مناسب. فهناك غضب عارم يسود الشارع الأردني. لكن يكمن الخطر في أن أي هجوم للأردنيين- اليوم جوًّا، وغدًا برًّا- يمكن أن يؤدي إلى مشاركة مطولة قد تستنزف النظام وتضعفه، وهو النظام الذي يُعد أحد الحصون الكبرى ضد التطرف في المنطقة بأسرها.

ينبغي أن نكون حذرين فيما نتمناه. يتمسك الأمريكيون بالتعددية. وتقضي استراتيجية الرئيس أوباما تجاه الدولة الإسلامية بخلق تحالف واسع تكون الطليعة فيه للجيوش العربية/الكردية وتقوده أمريكا من الخلف بالقوة الجوية.

تفيد التقارير بأن هذا التحالف مكون من 60 دولة قوية. (ولكنهم ماذا يفعلون؟). برغم تفاخر الإدارة الأمريكية بذلك، كانت المشاركة العربية في الخطوط الأمامية ضئيلة جداً ورمزية.

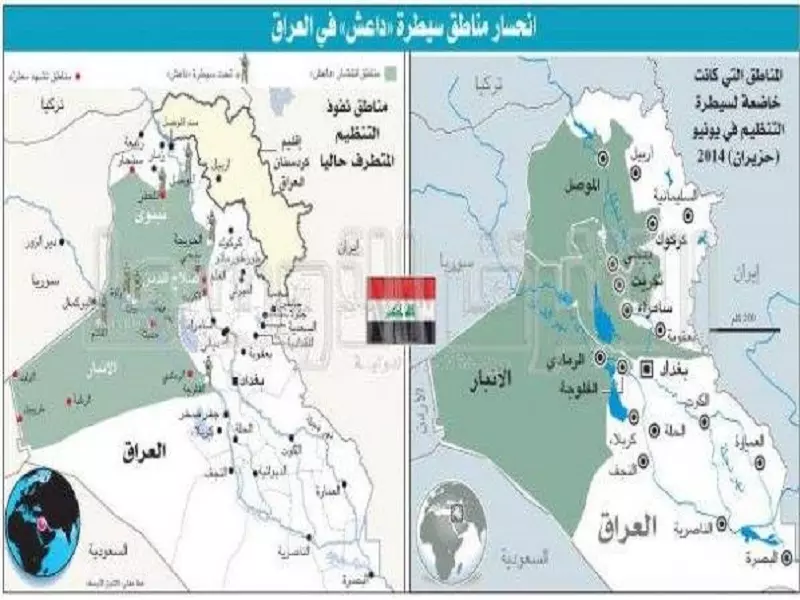

لم تحقق استراتيجية أوباما النجاح المأمول. فمنذ إطلاق هذه الاستراتيجية، تضاعف نطاق الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا تقريبًا. ومن الصعب أن نرى نجاحًا للقوات الأردنية السعودية فيما فشلت في تحقيقه حتى الآن الميليشيات العراقية الشيعية والجيش العراقي والأكراد والقوات الجوية الأمريكية.

ما نفتقده بالطبع هو وجود قوات على الأرض، مثل متمردي سوريا غير الجهاديين، والذين رفض أوباما مساعدتهم بازدراء وتركهم ليتلاشوا. يبدي الأكراد استعدادهم وقدرتهم على القتال، لكنهم يعانون من نقص الإمدادات من قِبَل هذه الإدارة بصورة فاضحة.

والأهم من ذلك كله هو خسارة تركيا. فهي وحدها تمتلك الحجم والقوة التي تمكّنها من الحمل على تنظيم داعش. لكن القيام بذلك من شأنه أن يعزز، وفي الواقع ينقذ، عدو تركيا الرئيسي، وهو نظام بشار الأسد المدعوم من ايران في دمشق.

شرط تركيا للتدخل هو أن تلتزم أمريكا بالمساعدة في إسقاط الأسد. وقد رفض أوباما هذا الشرط. لذا تجلس تركيا في وضع المتفرج.

لماذا لا يوافق أوباما؟ ألم يقل أن الأسد يجب أن يرحل؟ يعود السبب إلى عدم جرأة أوباما على إغضاب رعاة الأسد، وهم رجال الدين الإيرانيين، الذين يحلم الرئيس الأمريكي بعقد صفقة تقارب كبيرة معهم.

بالنسبة لأوباما، هذه هي تذكرته إلى جبل رشمور ليحتل مكانًا بين رؤساء أمريكا الخالدين. ولذا في إطار مساعيه للتقارب مع إيران على غرار رحلة نيكسون إلى الصين التاريخية، يقوم أوباما بتجنب مطلب تركيا، التي تعتبر الحليف المحتمل الأكثر شراسة لدينا ضد كل من الدولة الإسلامية والأسد.

ماذا بقي مع أوباما؟ دول عربية في خط المواجهة، مثل الأردن.

ومع ذلك، فإن هذه الدول متأثرة بشدة من سعي أوباما الأعمى لإحداث انفراجة مع طهران، وهو ما سيجعل الملالي يسعون للهيمنة على الشرق الأوسط العربي. ولذا، فإن العرب، وبخاصة السعوديين، يتراجعون عن أي التزام عسكري كبير معنا. من الممكن للأردن، التي تألمت لمقتل طائرها الآن، أن تبدي شجاعة وتتقدم للمعركة من تلقاء نفسها، ولكنها خطوة محاطة بخطر عظيم وفرص ضئيلة للنجاح في نهاية المطاف.

٦ فبراير ٢٠١٥

٦ فبراير ٢٠١٥

لقد ملأ أنصار داعش الدنيا ضجيجاً وزعموا أنها قوة لا تُقهَر، ثم اتضح أخيراً أنها ليست سوى نمر من ورق!

انهارت داعش في كوباني بعد مئة وثلاثين يوماً من القتال اليائس وبعد خسارة ثلاثة آلاف مقاتل وما لا يُحصى من الأسلحة والعتاد، وقبلَها عجزت داعش عن احتلال عدة كيلومترات مربعة في وسط الصحراء، في منطقة شاعر النفطية بريف حمص، وهي منطقة مكشوفة من جهاتها الأربع وتُعتبَر هدفاً سهلاً بكل المقاييس العسكرية. يا للعار!

وما تزال داعش تحقق إخفاقات متتالية في مدينة دير الزور ومطارها، وقد انسحبت أخيراً من مناطق واسعة في العراق، في ديالى والموصل وصلاح الدين وسنجار، وتركت أهلَها السنّة (الذين جرّدتهم من الأسلحة عندما احتلت مناطقهم من قبل) تركتهم لإجرام وانتقام العصابات الطائفية الرافضية، ولعصابات اليزيديين الذين استباحوا نساء السنّة رداً على حماقة الدواعش الكبرى التي لم يسبق لها مثيلٌ في التاريخ المعاصر. يا للعار!

عجزت داعش عن احتلال بلدة صغيرة على الأرض ففتحت في الخيال ولاية خراسان، وهلّل الحمقى من أتباعها وأنصارها وكبّروا وناموا على وسائد وفُرُش من الترّهات والأكاذيب. كل داء له دواء إلا الحماقة ليس لها دواء.

* * *

لقد كان الاختبار الحقيقي لداعش هو معركتها في حقل الشاعر ومعركتها في كوباني، هنا اختبرنا داعش وهنا عرفنا قوتها الحقيقية، وفي الحالتين لم تستطع داعش الفاشلة تحقيقَ أي إنجاز؛ في الحالة الأولى فشلت في تحرير عدة كيلومترات مربعة في وسط صحراء حمص، وفي الثانية فشلت في احتلال بلدة عين العرب الصغيرة. من ثَمّ فإننا نتساءل: كيف نجحت إذن في احتلال نصف العراق بغمضة عين وكيف انتزعت من ثوار سوريا ثلاثةَ أرباع الأراضي التي بذلوا في سبيل تحريرها عشرات الآلاف من الشهداء؟

فأما انتصارات داعش الخُلّبية في العراق فقد كانت مسرحية سخيفة، ولعل أكثر ما يزعج فيها هو الإخراج الرديء الذي يدل على استغباء المخرج لجمهوره واستهتاره بعقول المشاهدين والمتابعين، ولو أنه احترم عقولهم لحاول أن يضفي بعض الجدية والمصداقية على طقوس الاستلام والتسليم المفضوحة السخيفة التي صارت طرفة يتندّر بها أهل السياسة والإعلام. وأما انتصارات داعش في سوريا فسوف نقف أمامها مليّاً، لأنها درسٌ قاسٍ ينبغي أن نتعلم منه الكثير.

لقد اجتاحت داعش أراضينا المحررة واحتلّت ثلاثة أرباعها بضَعْفنا لا بقوّتها، وبتخاذل مجاهدينا لا بإقدام مقاتليها، والسبب هو "العقيدة القتالية العَرجاء" التي حملها مجاهدونا في مقابل "العقيدة القتالية المنحرفة" التي حملها مقاتلو العصابة الداعشية. فأما هم فقد كانوا مستعدين لاستهداف أيّ مجاهد في أي فصيل، من الجيش الحرّ إلى أحرار الشام، استهدافه بنيّة القتل العمد، وأما نحن فقد تعفّف مقاتلونا وتحرّجوا حتى عن الدفاع عن أنفسهم، وفضّلوا الموت ظلماً على إطلاق النار على البغاة المعتدين.

* * *

لن نستطيع تغيير الأفعال ما لم نغيّر الأفكار، وهذا هو المطلوب من شرعيّي الفصائل وقادة الجهاد وعلماء الأمة. لقد قاتل الدواعشُ مقاتلينا وقتلوهم بدم بارد لأنهم تشرّبوا عقيدةَ التكفير ورُبّوا على فكرة احتكار الحق وعلى نفسيّة الكِبْر والعلوّ على المخالفين، وحفظوا قاعدةً إبليسيةً تقول إن قتال المرتدين من أهل الشام مقدَّم على قتال الكفرة الأصليين، فاستباحوا الفصائل وأوغلوا في الدم الحرام وذبحوا المجاهدين ذبح النعاج والدجاج، ولم يرمش لهم جفن ولا اختلجت قلوبُهم الفاسدة الميتة بخلجة رحمة على الضحايا الأبرياء.

وماذا كان حال مجاهدينا بالمقابل؟ لقد استكبروا أن يرفعوا السلاح دفاعاً عن النفس لأن العدوّ رفع راية الإسلام وردّد هتافات المسلمين. حتى قال لي أحدُ القادة ذات مرة: لو هاجمَنا الدواعشُ وأمرت عناصري بالدفاع عن مواقعنا فسوف يفضّلون أن ينسحبوا أو يُقتلوا ولا يَقتلوا برصاصهم أحداً من المهاجمين.

من هنا أُتينا ومن هنا انتصرت داعش علينا، ليس بقوّتها وإنما بهذا الضعف فينا، الضعف الذي أدركه أعداؤنا منذ وقت مبكر وأحسنوا استغلاله، حتى لقد أخبرني أحد المجاهدين الثقات في أواخر عام 2013 أن أحد الدواعش حاجَّهُ فقال: سوف نهزمكم لا محالة، فنحن عندنا فتوى بقتالكم وقتلكم وأنتم ليست عندكم فتوى بقتالنا وقتلنا. وصدق عدوّ الله، فهذا ما كان.

* * *

يا أيها المجاهدون الصادقون في الشام المباركة: اعلموا أن داعش عدو هزيل وأنها نمر من ورق، لو كان فيها خير لما انسحبت من ديالى وسنجار وتركت أهلنا العزل لعصابات الشيعة واليزيديين تفعل بهم الأفاعيل، ولو كان فيها بأس لما فشلت طوال أحد عشر شهراً في السيطرة على حقل نفطي صغير، ولما عجزت بعد خمسة أشهر من القتال المرير عن احتلال بلدة صغيرة طولها ثلاثة أكيال وعرضها ثلاثة أكيال.

لقد خدعتكم داعش باسم الله فظننتم أن مقاتليها من جند الله وما علمتم أنهم من أعدى أعداء الله، فأخليتم لهم المواقع وانسحبتم أمام زحفهم الباغي الآثم. فلا تخدعْكم رايتُها بعد اليوم فإنها راية البغي والخيانة، ولا تظنوا أن الدواعش أقوى منكم، بل أنتم حين تؤمنون بحقكم الذي تعلمون أقوى منهم حين يؤمنون بباطلهم الذي يزعمون.

قاتلوا دفاعاً عن أنفسكم، قاتلوا دفاعاً عن حقكم، لا تنسحبوا أمامهم بعد اليوم، لا تنسحبوا أمام معتد أو باغٍ كائناً مَن كان، حتى لو رفع رايةً نُقشت عليها راية التوحيد. لاتغرنّكم الأسماء والصفات، انظروا إلى الأفعال والتصرفات ولا تنظروا إلى الرايات والشعارات. لن ينتصر الغُلاة والبُغاة ولن يعيش الباطل إذا دافع أهلُ الحق عن حقهم. دافعوا عن أنفسكم ودافعوا عن حقكم وأنتم -بإذن الله- المنتصرون.

٦ فبراير ٢٠١٥

٦ فبراير ٢٠١٥

تستعد جبهة النصرة حالياً للخروج من دائرة القاعدة وصناعة وجود منفرد بشكلٍ تظهر فيه أنها شيءٌ مغاير تماماً عن الفكر السلفي المتشدد الذي ساء صيته و بات محارب من الجميع سواء من قبل القاعدة أم داعش.

والتأكيدات تشير إلى أن الجولاني سيظهر في وقت قد يكون قريباً جداً ليعلن عن انفصاله عن تنظيم القاعدة و انفراده بالعمل بشكل مستقل تماماً.

و هذا الإعلان سيرافقه اندماجه مع فصيل سوري، و ليكلل إعلاناته بتشكيل إمارة الشام و جيش الشام.

ولعل التفسيرات التي تساق في هذا الموضوع تتمثل في سعي الجبهة للخروج من المستنقع الذي سقط به داعش أو الذي اصطنعه داعش لنفسه و لتنظيم القاعدة ككل خلال الشهور القليلة من إعلان الخلافة وإطلاق دولته.

أخطاء داعش والتراكمات التي خلفتها وجعلت مجرد ذكر السلفية الجهادية المتشددة، بأن شيء سيء للغاية ولا يمكن الاقتراب بأي طريقة أو وسيلة، وحمل وزر كهذا سبب إرهاق كبير للجبهة التي باتت تحت ضغط مزدوج هو الخلاف مع داعش الذي تصفهم بـ"الخوارج"، ورد الفعل الشعبي اتجاه أي صفة أو صلة داعش و تنظيم القاعدة ككل.

إذاً الجبهة تسعى للخروج بأي شكل من الأشكال لتأمن من تمرد قريب للحاضنة الشعبية التي قد تحول الأرض من تحته إلى نيران تضاف إلى النيران الآتية من داعش وفصائل الثورة السورية ومن نظام الأسد إضافةً طبعاً للتحالف الدولي الذي لم يوفر أو يدخر جهد في توجيه ضربات عديدة للجبهة.

طبعاً لا تقتصر الأسباب على ما ذكرته آنفاً بل إن الأمر يصل إلى الوعود التي حصلت عليها الجبهة من إمكانية مدها بالدعم الذي تحتاجه، لتكون القوة الضاربة والوحيدة على الأرض، فالواعد يبحث عن وجود شكل واحد على الأرض قادر على تحقيق الأهداف في ضرب داعش، و الحد من قدرات نظام الأسد، و يكون أيضاً قادر على مسك زمام الأمور في المناطق التي تخضع لنفوذه دون وجود أي منافس.

٤ فبراير ٢٠١٥

٤ فبراير ٢٠١٥

لن تستقر المنطقة العربية ولن يستقر العالم ما لم يتم خلع انظمة الاستبداد التي ترعى الارهاب وتصدره للعالم كلما شعرت بقرب نهايتها وثارت عليها شعوبها, وعلى رأس هذه الانظمة نظام الاسد.

ولن تعرف هذه المنطقة الاستقرار ما لم يتم كف يد ايران ولجمها تماماً, تلك الانظمة هي التي خلقت البيئة الحاضنة للارهاب وتلك التنظيمات استغلت قهر تلك الشعوب لتوجد لنفسها البيئة الحاصنة لها على مضدد وكل اجهزة المخابرات لها يد بما يحصل من خلال تقاطعات ومصالح اقليمية عميقة ,على دول العالم ان تدرك جيدا ان حرية شعوب المنطقة العربية وايجاد انظمة ديموقراطية سيكون الحل الانجع للجم جميع العابثين وستبدد وتكافح التطرف والارهاب الحاصل بشكل تلقائي .

على واشنطن ان تدرك جيدا ان اسرائيل هي من ورطتها بتنامي الارهاب في المنطقة والعالم وذلك حين اقترحت على اميركا ابان خلعها لنظام صدام حسين ان تبقي على نظام الاسد ولكن نظام ضعيف وهنا لم تكتمل عملية الاستئصال لديكتاتوريات العبث والبعث بالكامل وعاد ليعبث في سوريا والعراق.

هل تحتاج واشنطن والعالم إلى تذكير ان هذا النظام الذي كان يرسل المتطرفين ويرعاهم ليقوموا باعمال ارهابية في العراق وذلك باعتراف واشنطن وحكومة العراق مرارا وتكراراً, هل يحتاجون الى تذكير كيف اطلق النظام السوري الارهابيين وقادة التطرف من سجونه بعد انطلاق الثورة السورية بشهور قليلة ؟؟؟

إن الفشل الحاصل في العراق والوضع المتفجر في سوريا سينتقل إلى كل المنطقة وقالها لكم الاسد سنشعل المنطقة ونقلب احجار الدومينو” هل نسيتم ” ؟ هذا النظام المارق وايران الراعية له والتي تغذي الحرب الطائفية من خلال دعمها لتلك الانظمة الاقلوية المتطرفة لن يتركوا المنطقة تعيش بسلام فوجودهم متوازي مع وجود الارهاب يسقط احدهم مع الاخر. لامناص من حكم الاغلبية وتحقيق العدالة ونيل الشعوب لحريتها ومالم تتم مساعدة تلك الشعوب على تحقيق مطالبها سيبقى الاسد وداعميه يعبثون في المنطقة والعالم اجمع,,,, فانظروا ماذا انتم فاعلون

٤ فبراير ٢٠١٥

٤ فبراير ٢٠١٥

للمقاربة، ماذا لو أمسكت عصابات الأسد أو إحدى الميليشيات المقاتلة معه مقاتلاً وأحرقته لأنه أتى للقتال ضدها، ثم أنتجت فيلماً عالي الجودة (تقنياً).

أعتقد بأنه سيقعُ الكثيرون ممن يدعوننا الآن للتضامن مع الكساسبة في حيرة ـ بأحسن الأحوال ـ أو أنهم لن ينبسوا ببنت شفة.

بعد الإعلان عن البدء بعمليات التحالف ضد تنظيم الدولة بدأت الاضطرابات في المواقف تنتشر بين صفوف من يقفون ضد النظام بشكلٍ أو بآخر، فمعظم المطّلعين يعلمون بأن هذه العمليات لا تحقق الأهداف التي تبنتها ومعظم المتابعين يعلمون أن التحالف لو عناه أمر الإنسانية والإرهاب في سورية لتدخل للتخلص من رأس الإرهاب المتجاوز لكل القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقات المتمثل بعصابة الأسد والميليشيات المقاتلة معه، بينما التزم معظم موالي النظام (كعادتهم) بموقف قيادتهم المستعدة للتنسيق مع التحالف ضد كل المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد أو المتحالفين معه.

وبعد استهداف المدنيين جهاراً نهاراً من قبل طيران التحالف وارتقاء أكثر من (60) ضحية سوريّة واعتراف الإدارة الأمريكية الوسطى بقتلى مدنيين ـ يمكن الحصول على صور لكثيرٍ من الجثث المتفحّمة أو أشلائهم تحت الأنقاض ـ ، وبعد استهداف صوامع القمح (إحدى أساسيات الأمن الغذائي) لم تَعُد هالة الضوء موجهة إلى ما يقوم به التحالف الدولي والموقف منه، فبكل مرحلةٍ هناك ما يعنينا.

وبعد إسقاط الطائرة الأردنية وأسر طيارها ظهرت صورة تنظيم الدولة الذي يفاوض الأردن على أحد رعاياه منفصلةً عمّا سبقها، وبقيَ إعلام تنظيم الدولة يعرض القضية حسب ارتباطها مع طيران التحالف وقام باستفتاء ومفاوضات، وبقي الإعلام المضاد يعرض القضية مبتعداً عن طيران التحالف ومستخدماً مناشدات الأهل وسعي الحكومة.

وأخيرًا استعرض تنظيم الدولة (كالعادة) قدراته الإخراجية مروِّجاً لأسلوبه الوحشي، وقدّم مقطعاً هوليودياً ولكن هذه المرة (بطله) قُتِل.

وكأن بشاعةَ التنفيذ وجودة الإنتاج وشدة الانتشار ثَقَبَتِ الذاكرة من عدة أماكن، الذاكرة التي لا بد أن تحتفظ بأسماء السوريين الذين استهدفهم التحالف وصورهم المتفحّمة وصور أشلاء بعضهم تحت الأنقاض منتشرة، الذاكرة التي لا بد أن تحتفظ بإجرام نظام الأسد وعصاباته والميليشيات المتحالفة معه وإحراقها وقصفها للسوريين ومنها مجازر في درعا وحماه وغيرهما الكثير من عمليات الحرق، الذاكرة التي لا بد أن تحتفظ بمن ماتوا جوعاً ومَرضاً وبرداً تحت حصار قوات الأسد، الذاكرة التي لم تحتفظ بخبرٍ نُشر بذات يوم مقتل الكساسبة ويتحدث عن مقتل عائلة كاملة في بلدة الهول بريف الحسكة جراء غارة لطيران التحالف الدولي، الذاكرة التي تحتفظ بإرهاب الأسد ومن والاه والتي تحتفظ بإرهاب تنظيم الدولة أيضاً، ثم تنتفض للتضامن مع ضحيةٍ كانت جلاداً في أول المشهد وتنسى أو تتناسى أن تُكرِّسَ هذه الجهود وهذا الوقت وهذه الأفكار وهذا العمل وهذا التضامن للعدو الأول الذي أحرَقنا وأحرق بلادنا ألف مرة قبل الكساسبة وقبل تنظيم الدولة.

ولابد من القولِ أيضاً أنَّ قتلَ التنظيم بهذه الطريقة لـ الكساسبة ما هو إلا مستحضراتُ تجميلٍ توضع على وجه التحالف المُشوّه علّه يصبح مقبولاً، فإن لم يكن هذا التنظيم استخباراتياً بالصناعة لحاز بهذه التصرفات جائزة العمالة لكل من له غاية في إجهاض الجهود الثورية وحصرها واستنزافها، ولابد من القول أن التحالف وطيّاريه لم يرشّوا ماء الورد من طيّاراتهم على أراضينا وأهلنا.

ولابد من القول لمن يتضامن مع الكساسبة بدعوى أن الإسلام هو أَنْعَمُ من ذلك ملمساً وأكثر أناقةً، ولم تسعفه ذاكرته بحرق المسلمين وقتلهم في كثير مناطق العالم والمجازر الحديثة التي افتُعِلَتْ بهم، والتاريخ الحديث جيدٌ بذلك، ولم يقرأ القنابل الموقتة التي زُرعَتْ وتُزْرَعُ بهذه التصرفات لتنفجرَ لاحقاً في مكانٍ ما، والمجازر المُرتكبة في سورية خيرُ دليل.

سأستغرب ممن يظن أن ما سبق تبريراً لإجرام تنظيم الدولة، أو دعماً لموقفها، أو قَبولاً بالقتل حرقاً، وأدعوه للقراءة مرةً أخرى.

وسأستغرب أكثر ممن يجيب أو يسأل عن حكم القتل حرقاً في الإسلام، وأسأله عن أي إسلامٍ تتحدث؟.

وكما قالت إحداهن (بئس القاتل والمقتول) وبئس القَتْلَة.

مجرمٌ قَتَلَ مجرماً.. لا أستطيع الانتصار لأحدهما أو لأقلهما إجراماً، كلاهما عندي سواء، ونظامُ الأسد في مقدمة الأعداء.

٣ فبراير ٢٠١٥

٣ فبراير ٢٠١٥

مع انتهاء قصة الطيار الأردني معاذ الكساسبة هذه النهائية المأساوية والمشينة، يدخل تنظيم الدولة مرحلة جديدة من حياته التي لا تتجاوز الشهور السبع ( في حالة إعلان الخلافة)، سيما مع وصول خطه البياني إلى مستوى مرعب سواء من حيث العنف المفرط و الغير مفهوم، أم من حيث التخبط على صعيد الجبهات التي فتحها سويةً في العراق أم في سوريا.

ومن المؤكد أن التنظيم بعد إحراق الكساسبة لن يكون نفسه بعد هذه العملية، فتاريخ الإعدامات الميدانية التي اتخذت في الغالب الذبح طريقة موّحدة مع بعض التلوين بإستخدام الرصاص، و دخول الحرق إلى قاموسه ، فهو يدل عل مدى الإفلاس الذي وصل إليه و جعل شعبيته التي يمكن وصفها بأنها شعبية عاطفية ، كونه يرفع شعارات رنانة و تؤثر بشكل جلّي على العاطفة البشرية سواء من ناحية الدين أم ناحية العرض، وتحت هذا البند تم إدراج ساجدة الريشاوي التي انضمت إلى قائمة ضحاياه بعد تنفيذ حكم الإعدام المؤجل و الذي بات معجل جداً بعد الحرق.

رفع درجة العنف إلى حد لا يقبله العقل البشري عموماً، العقل الإسلامي بشكل خاص وخاص جداً، الذي يدافع عن الحق بوسائل الحق ولا يتعدى الحدود.

هذا الارتفاع بحدة العنف فهو يعكس حالة الانخفاض والتدني بالشعبية التي لابد من طريقة لإعادتها للمستويات المقبولة وليس من حل أفضل من الافراط بالعنف.

ولعل حالة الانفلات التي يعانيها جسد التنظيم وبنيته الأساسية من حيث التراجع الذي حدث على جبهات لطالما اعتبرها مصيرية وأساسية كـ عين عرب والفشل المستمر في اقتحام مطار ديرالزور الذي صمد بشكل مريب أمام ضربات التنظيم التي زادة عن الخمسين خلال الأشهر القليلة الماضية.

إضافة لعدم تمكنه من ضبط قياداته وعناصره سيما مع حالات الانشقاق التي تتكرر هنا و هناك وما يرافقها من إعدامات ميدانية ينفذها بحق العناصر الرافضة للأوامر أو ماتيسمى المنشقة عن طاعة "ولي الأمر"، ناهيك عن حالات الهروب من التنظيم و اللجوء إلى أماكن كانت عدوة للتنظيم فيما مضى.

و لابد من القول أن التنظيم فشل فشلاً ذريعاً في بناء حاضنة اجتماعية متينة مبنية على أسس المنطقية، و ما نشاهده من بقاء البعض تحت حكمهم أو موالون لهم يعود لعدة اعتبارات أبرزها سعي التنظيم في الاغداق على المتواجدين تحت وصايته بما استحوذ عليه من غزواته سواء التي تمت في سوريا أم في العراق، وحتى من قبل ما يحيط به سواء من دول أم ثوار سيما في سوريا فقد أبدع في عملية التنفير و صناعة العداوة و اختلاق الخلاف و نفذ ومازال ينفذ كل ما من شأنه يجعله عدواً موازياً للأسد ، و إن كانت كل الشكوك تفضي أنهما من مصدر واحدة.

فمع حرق الكساسبة يبدو أن التنظيم قد أشعل النار بنفسه وكأن المرحلة دخلت في حالة الاحتضار، و قد نشهد صحوة، لكنها ستكون صحوة ما قبل الموت.

٣ فبراير ٢٠١٥

٣ فبراير ٢٠١٥

كثيرٌ من السوريين رأوْا ما في سجون النظام. وكثيرٌ منهم لم يعيشوا ليرووا قصتهم، كما عشت لأروي قصتي. الاعتقالُ بسوريا يعني أن يقتربَ المرءُ من الموت حتى لا يعودَ بينه وبينه إلا شعرة.

في ربيع 2011، خرج مئاتُ آلافِ السوريين في مظاهرات أملاً في إحداثِ ثورةٍ سِلمية تُفضي إلى الديمقراطية والحرية. في البداية، استَخدم النظام أساليبَ الاعتقال التعسفي والإخفاء والتعذيب، المجرَّبةَ والمختبَرَةَ على المعارضة السياسية منذ سبعينات القرن الماضي. فنشرها الآن لقمع المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع يطالبون بإنهاء الحكم الدكتاتوري.

كنتُ أعمل مدرِّسةً في ضاحية جَرَمانا بدمشق، حيث كنت أقيم وزوجي. كنا نحن الاثنان ناشطيْن في حزبٍ يساريٍ معارض قُمِعَ لِعقود. كنت أدافع عن حقوق النساءِ خاصة، وأسست مع مجموعة من النساء منظمةً تدعى "سوريات لدولة المواطنة" تعمل منذ بداية ااثورة على خلق فرصٍ اقتصادية للنساء والترويجِ للسلم والحدِ من الصراع بين الفصائل المسلحة على المستوى المحلي.

اعتُقِلتُ أولَ مرة في 20 تموز 2011 لمشاركتي في مظاهرةٍ سِلمية وسط دمشق. تعرضتُ، وستة ناشطين آخرين، للكم والضرب بِعَصاً كهربائية من أفراد الشبيحة، الميليشيا البعثية الموالية لعائلة الأسد. أعطى النظامُ هؤلاء المجرمين شيكاً على بياض لترويع كل من يُشَك في تعاطفه مع المعارضة. وقد قاموا بالتحرش بي على العلن قبل تسليمنا للشرطة.

احتُجِزنا في فرع الأمن الجنائي – الشرطة السرية – لمدة 12 يوماً، ثم عُرِضنا على قاضٍ في محكمة أَفرَجَ عنا بكفالة. ثم تلقينا استدعاءاتٍ قضائية لم نستجب لها قط؛ وفي النهاية، أُسقِطَتْ عنا دعوى "التظاهر غير المشروع".

ومع تدهور الوضع الأمني خلال 2012، إزدادت تكتيكاتُ النظام عُنفاً. وتخطى عدد المغيَّبين 200 ألف، منهم 8 آلاف طفل دون سن 8 سنوات و 5 آلاف امرأة.

في 30 كانون أول 2013، عندما ذهبت إلى مكتب الهجرة والجوازات للحصول على تأشيرة خروج لحضور مؤتمرٍمبادرة سوريات من أجل السلام والديمقراطية برعاية الأمم المتحدة، اعتُقلت مرةً ثانية. وصَدرتْ كذلك مذكرةُ توقيف بحق زوجي، لكنه تمكن من الاختفاء مدةَ اعتقالي الثاني.

أبشع ما في تجربة الاعتقال أنها بلانهاية معروفة. كنت معرضةً للموت في أي وقت – كان المعتقلون يموتون بالجملة في كل يوم من أثر التعذيب. أشعر أنني محظوظة لمجرد بقائي على قيد الحياة.

كنا معزولين عن العالم الخارجي ولا نستطيع رؤيةَ محامٍ. ولأكثر من شهر، قَبعتُ في زنزانة مع أكثر من 30 امرأة اعتُقِلن بتهمٍ مختلفة، إما لنشاطهن الإغاثي في المناطق المحاصَرة أو لصِلتهن الشخصية أو الأُسَرية بأفرادٍ من المعارضة المسلحة أو بسبب تقريرٍ أمنيٍ كاذب. كانت مساحة الزنزانة أقلَ قليلاً من 5 أمتار مربعة وكانت مظلمةً باردة وبلا تهوية.

كان التعذيبُ روتيناً. يَعرف تفاصيلَ ذلك كلُ من دخل معتقلاتِ النظام. كان هناك حوالي 40 أسلوب تعذيب موثق، أقلّها تعليق السجناء من أذرعهم إلى السقف وبالعكس ، والصدمات الكهربائية، والضرب، والحرق بالسجائر، وقلع الأظافر. كانت صرخاتُ المعذبين لا تُطاق؛ كدتُ أفقد عقلي هناك.

كان أكثرُ من 60 رجلاً معتقلين في زنزانةٍ مجاورة. وبصرف النظر عن التهم الموجهةِ إليهم ، كانوا يُنعتون جميعاً بالإرهابيين ويُضربون. وكان عددُهم ينقص بموت من يموت منهم ويزيد بمن يُضاف إليهم من معتقلين. وكان بعضُ المعتقلين مجبرين على النوم بجانب جثثِ الذين ماتوا مِن رفقائهم إلى أن يُتخلَّصَ من الجثث. وغزا القملُ أجسادَنا المنهكةَ حتى أصابنا الجربُ والطفحُ الجلدي.

كنتُ محظوظة أني لم أوذَ بدنياً، بخلاف طبيبة كانت معتقلةً معي واتُهِمت زوراً بخطف جنديٍ سوري. فقد علقوها من شعرها بدل تعليقِها من رسغيْها، وراحوا يسكبون عليها الماءَ الباردَ ويصعقونها بالكهرباء حتى فقدت وعيها لأيام.

كنا نُستجوَب لساعات في المرة الواحدة، وكان المحققون يُبقوننا في حالةٍ من التوتر ليلَ نهار. كنت أُجَر إلى غرفة التحقيق معصوبةَ العينين مكبلةَ اليدين. وكان المحقق يلطمني مراتٍ ومرات، ويأمرني أن أوقِّعَ على أوراقٍ بيضاء ليدونَ فيها لاحقاً اعترافاتٍ زائفة.

تفيد تقاريرُ دولية أن 40 في المائة من المعتقلات بموجب قانون الإرهاب بسوريا لم يكنَّ ناشطاتٍ في المعارضة. وغالباً ما كن يُعتقلن لمجرد وجود صلة قرابة بينهن وأحد أفراد المقاومة المسلحة.

بعد نقلنا من معتقلٍ إلى آخر خلال 40 يوماً تقريباً، كنت محظوظةً أن أُطلِق سراحي في إحدى "المصالحات" الأولى، وهي اتفاقٌ لوقف إطلاق النار بين الجيش والثوار. كانت هذه المصالحات غالباً ما تأتي بعد أن يحاصِرَ النظامُ منطقةً ثائرة ويُخضِعَ أهلَها للتجويع؛ فكانت المعارضةُ المسلحة تلقي السلاح وتسلِّم المنطقةَ بموجب اتفاق يتضمن تبادلاً للأسرى.

عندما خرجت من السجن، هرب زوجي عبر الحدود إلى لبنان وكان قد بقي بسوريا لرعاية طفليْنا فقط. كنتُ آنذاك ممنوعةً من السفر لا أستطيع مغادرةَ دمشق. ليس هذا فقط بل إن القانونَ بسوريا لا يعترف بحقوق المرأة، فقد فقدت الوصاية على و ولديّ لأن القانون السوري لايحمي المرأة ويعطيها هذا الحق. ثم منحني قاضٍ في الأخير حقَ وصاية مؤقتة لهما وإذنَ سفرٍ مؤقتاً بحكم اختفاء الزوج . فغادرنا إلى بيروت وقدمتُ طلبَ لجوءٍ سياسي لكننا عَلِقنا هناك بلا عمل وظل ولدانا بلا مدرسة.

إننا، نحن الذين رأوْا ما بداخل سجون النظام، نناشد المجتمعَ الدولي أن يقفَ ضد الوحشية الكارثية بسوريا، ويضغطَ على جميع الأطراف وداعميهم لاستئناف المفاوضات السياسية استناداً إلى جنيف 1. الخطوة الأولى نحو أي حل هي وقف القتل والاعتقال والإخفاء. ولا بد من أن يُسمَحَ للمراقبين الدوليين بزيارة المعتقلين لتفقد ظروفهم.

وبالرغم من الوضع الأمني الرهيب، ما زلت أنوي العودةَ إلى سوريا إذا وجدتُ فرصةً لذلك. في النهاية، يجب إنهاء هذا النزاع المسلح والوصول إلى تسوية بشأنه ، وأعتقد أنه من الضروري إشراك النساء السوريات أيضاً في المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاقٍ نهائي.

٢ فبراير ٢٠١٥

٢ فبراير ٢٠١٥

من الواضح أنه تم الاتفاق بين الأم روسيا وابنتها ايران على التصدي والمواجهة المباشرة وغير المباشرة للعقوبات الإقتصادية والعزلة السياسية المفروضة عليهما من خلال ابتلاع بعض الدول التي يظهر للكثير من المتابعين بأنها ليست ذات بعد استراتيجي حقيقي. ولهذا لا أرى أي فرق بين ابتلاع روسيا للقرم و ابتلاع إيران لليمن. فنحن في مرحلة أسميها بـ "الروسيرانية."

هنالك ثلاثة عوامل مشتركة في عملية الابتلاع الأممية الروسيرانية للقرم واليمن. أولاً: وجود مجموعات مؤيدة ثقافياً للحكومة الروسية في القرم ووجود مجموعات مؤيدة ثقافياً أو طائفيا للنظام الثوري الإيراني في اليمن. والعامل الثاني هو الخليط النفسي المشحون بروح الإنتقام من العقوبات الغربية الإقتصادية والإستراتيجية. والعامل الثالث وهو الأخطر يتجلى في الرغبة الروسيرانية في إسترجاع أمجاد الماضي القريب بالنسبة لروسيا "السوفيتية" وأمجاد الماضي السحيق لإمبراطورية إيران "الفارسية". أما فيما يخص العامل الغير مشترك بين روسيا وإيران هو أن روسيا بدأت في عمليات إحتلال وإستحواذ مباشرة لأهدافها. أما إيران فما تزال تعمل على مهاراتها المتهوره في الإستفادة من أرضية الفوضى الخصبة في منطقة الشرق الأوسط لتبسط نفوذها من خلال وسطاء محليين وبشكل غير مباشر، وما هذا إلا للتمهيد للاقتراب من عملية التطابق الكلي مع الأسلوب الروسي من خلال البدء بمشروع الابتلاع الأممي المباشر في السنين المقبلة.

حضرت قبل عدة أيام إحدى الجلسات النقاشية العامة في واشنطن برعاية اللجنة الوطنية الديمقراطية وبحضور رئيسها العام راؤول ألفيار. وكانت الجلسة لمشاهدة ومناقشة خطاب الرئيس أوباما المسمى بخطاب الأمة. تناقشت مع بعض الحضور حول ما طرحه أوباما عن الملف الإيراني فوجدنا بعض نقاطه غير مفهومة تماماً بل كانت نقاطا عائمة ولا تعكس إلا رغبة من الرئيس الأمريكي في تأجيل الملف الإيراني إلى وقت لاحق.

من الواضح أن السيد أوباما ما زال يراهن على أهمية التأني والصبر فيما يخص الملف الإيراني والتأكيد على رغبته في الحوار السياسي وحدّد مدة إستمرار فرصة الحوار إلى نهاية فصل الربيع. وقد قال بصريح العبارة إنه سيستخدم حق "الفيتو" في حال أقر الكونغرس تعطيل خطواته الحوارية مع إيران. من الواضح بأن معظم الجمهوريين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب السيد "جون بينر" لا يرون حلا حقيقيا وفعالا لأزمة طموح إيران النووية غير الحل العسكري ولهذا تبين لي بأن أوباما يواجه ضغوطات شديدة من الجمهوريين الذي ينادون بإتخاذ خطوات أكثر شدة وفي الأغلب عسكرية وحاسمة للقضاء الكلي على تهديدات إيران لحلفائها في المنطقة وعلى رأسهم إسرائيل ودول الخليج.

رجوعا للملف اليمني وتعقيداته. أرى أن الملف اليمني رغم تعقيداته لا يستحق الالتفات الكلي له، فالحوثيون أو حزب أنصار الله كما يسمون أنفسهم لا يمثلون خطرا حاليا على جيرانهم خلافا للمعتقد السائد. أرى أن حالهم في الفترة القادمة سيكون كما يقول المثل الشعبي "حيلهم بينهم" الخطر الحقيقي يكمن في من يحرك الحوثيين وهي إيران والتي بلا شك دعمت ومازالت تدعم بالمال والسلاح والتخطيط لأي نسيج بالإمكان أن يقوض مصالح السعودية. الإنشغال الذهني والأمني والسياسي يجب أن لا يتم إستنزافه إلا على الرؤوس والعقول المدبرة لا على الأيدي والأقدام. دول الخليج وبالأخص السعودية يجب أن تركز على تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد للتدخلات الفارسية ليس فقط من خلال خنق اقتصادهم بل عن طريق بناء تحالفات جديدة وقوية مع دول قريبة وبعيدة واسترجاع علاقات سابقة كتركيا مثلا لتوحيد الجهود في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للإسراع في حل معضلة الملف الإيراني.

أحد المعوقات برأيي تكمن في أن الغرب لا يرى بأن إيران تمثل عامل تهديد حقيقي لمصالحه إلا في حالة حيازتها للسلاح النووي، وكأن إيران لم تتسبب بمعظم أزمات الشرق الأوسط من خلال تدخلاتها في العراق وسوريا ولبنان وابتلاعها لليمن. أصل المشكلة ليس في طموحات إيران النووية كما يتصور الكثيرون بل في طموحاتها الإمبراطورية والمغلفة بغطاء الدين.

أرى شخصياً وقد أكون مخطئا أن توقف إيران عن جميع عمليات تخصيب اليورانيوم وتوقفها التام عن الركض خلف طموحاتها النووية سيتسبب في خطر أكبر على دول المنطقة لأنه سيتم رفع جميع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والدولية عنها وستستمر بشكل موسع وأكبر لاستخدام ودعم أدواتها وأحلافها الفوضويين في المنطقة لتضييق الخناق على دول الخليج والتمكن من التأثير وإرساء هيمنتها على الشرق الأوسط ككل. فحالنا سيء إن تمكنت إيران من تصنيع سلاحها النووي ونوعا ما أسوأ لو وافقت إيران على عدم تصنيعه والاستمرار في أعمالها العبثية بالمنطقة وبوتيرة أعلى وبلا عقوبات إقتصادية أو عزلة سياسية .

أمريكا بدأ ينصب تركيزها على روسيا أكثر من السابق خصوصاً بعد عملية إبتلاع القرم ولكن يجب على دول الخليج وبالأخص السعودية العمل على التوضيح للولايات المتحدة الأمريكية بأن زمن الحرب الباردة عاد وازدادت برودته حتى أصبح بردها مؤلما للجميع وبأن أي نجاح إيراني على حساب الآخرين في المنطقة هو في الأصل نجاح روسي. أمريكا يجب أن تتم مخاطبتها من خلال إثارة الملفات المؤثرة عليها بشكل مباشر وليس فقط على حلفائها ولو كانت إسرائيل. يجب أن نعلم بأن أمريكا ترحب بالعمل السياسي المنظم وأقصد بذلك أن نظامها وقراراتها تنبثق من خلال تأثير ضغوطات "اللوبيات" المختلفة وهذه الضغوط ليست ذات تأثير إلا إذا كانت موجهة من قبل كيانات وائتلافات ذات ثقل استراتيجي واقتصادي على شريط أن يتم تحوير وإبراز الأهداف فيما يخدم المصالح الأميركية في المقام الأول. الأيام القادمة ستكون حتماً ساخنة وذات متغيرات كثيرة. النجاح في اللعبة السياسية يتطلب تحالفات قوية وسرعة في اتخاذ القرارات وحتما خطوات جريئة وذكية لتلافي مايمكن تلافيه. فالتردد والتأجيل لحسم الملف الإيراني بسبب الانشغال بملفات أمنية أخرى سيكون حتماً لمصلحة من ليس لديهم الكثير ليخسروه أي "الروسيرانيون".

١ فبراير ٢٠١٥

١ فبراير ٢٠١٥

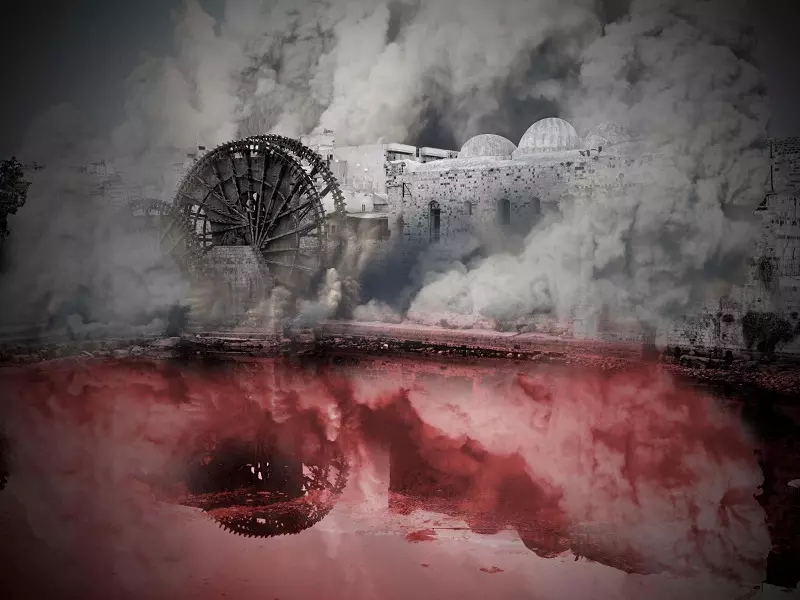

"يا حماه سامحينا .. والله حقك علينا " هو النداء الذي وجهته الثورة السورية في عام 2011، لحماه بعد مرور 30 عاماً على المجزرة التي تستحق وصف "المجزرة الصامتة".

و لكن هل المطلوب .. أن تسامحنا ؟؟

وهل هناك مكان للمسامحة طالما أن نفس الماكينة التي ارتكبتها لاتزال موجودة و تتابع عملها المتقن و المدروس في ارتكاب المثائل ، و تكرر المجازر بكل بقعة يوجد عليها الشعب السوري.

حماه تعيشها ذكرى مجزرتها الـ 33 دون أن أي ضجيج يذكر ، كما إعادة .. صمتٌ حين ارتكبت ، و صمتٌ بعد ارتكابها ، وصمتٌ مستمر لما بعد بعد عقود من تنفيذها.

هل تبحث حماه عن مسامحة .. و عن أي مسامحة .. فأصحاب الدم إما قتلوا أو اعتقلوا أو هجروا ... أو من بقي راضخا تحت نير ظلمٌ ظل مواكب المجزرة و استمر حتى اللحظة.

هل نبحث عن قصص أو حكايات أم نكتفي بمجرد وقفت اعتصام هنا أو هناك ، أم ننظم حملة إلكترونية ، أم نعمل على إنتاج أنشودة أو أغنية عنها ، أو يكون الإحياء بعمل تقرير مصور ...إلخ ... لكن هل تسامحنا هي أم نبحث عن مسامحة أنفسنا .

ابتدأً من 2 شباط 1982 و لمدة 27 يوماً ، تحولت حماه لـ "مسلخ بشري" حقيقي ، لا شيء يحول دون القتل بكل الأشكال قصفاً ، إعداماً ميدانياً ، ذبحاً بالسكاكين ، و بوسائل التعذيب التي شهدت نشأتها و بدأت براءة الاختراع الخاصة بها من هناك .. من حماه .

رقمياً ..

و من العبثية التكلم عن أرقام محددة أو بعينها ، فالجريمة نفذت تحت جناح الظلام و الظالمين ، و صمتٌ ذو وصف جرمي موصوف من الجميع ، و تقول أكثر التقارير دقة أن :

$1- عدد الضحايا الذين سقطوا ما بين 10-40 ألفاً من بينهم نساء وأطفال ومسنين.

$1- 15 ألف مفقود لم يتم العثور على أثارهم منذ ذلك الحين.

$1- هجرة 100 ألف نسمة عن المدينة بعد أن تم تدمير ثلث أحيائها تدميراً كاملاً.

$1- تدمير واسع.عدة أحياء وخاصة قلب المدينة الأثري .

- إزالة 88 مسجداً وثلاث كنائس ومناطق أثرية وتاريخية نتيجة القصف المدفعي.

و أخيراً ..

لن نقول المزيد فمهما قلنا سنعود للبداية .. "يا حماه سامحينا .. والله حقك علينا "

٣١ يناير ٢٠١٥

٣١ يناير ٢٠١٥

لا يغرنكم العداء الذي يبديه الجنرالات العرب لإسرائيل، فهو عداء صوري للاستهلاك المحلي لا أكثر ولا أقل، وغير مقصود للتطبيق على أرض الواقع في معظم الأحيان، لكن ليس بسبب الضعف العربي، بل لأن الجنرالات الذين يتظاهرون بالعداء للأعداء لا يريدون تطبيقه أصلاً، والويل والثبور وعظائم الأمور لمن يحاول وضع ذلك العداء موضع التنفيذ، فإنه سيلقى عقاباً مريراً. إنه مجرد حبوب لتخدير الجماهير، أو تفريغ شحناتها النضالية في الهواء الطلق بدلاً من تحضيرها فعلاً لمعركة التحرير الحقيقية. وهناك الكثير من الإشارات لأولي الألباب على أن معاداة إسرائيل المزعومة على مدى عقود ليست أكثر من لعبة مفضوحة. فلو كانت الأنظمة الجنرالاتية تعادي العدو فعلاً لعاملت شعوبها بطريقة مختلفة تماماً، ولما وضعتها تحت الأحذية الثقيلة لعشرات السنين، ولما نزعت منها كل قيم النخوة والمواجهة والتحدي والمقاومة. لقد أخصى الجنرالات الطغاة مجتمعاتنا بأحذيتهم العسكرية، وحولوها إلى زرائب للأغنام وحظائر للنعاج وأقنان للدجاج. ولا شك أن أعداءنا ممتنون جداً لعساكرنا العرب على جميلهم الذي لا يقدر بثمن.

يقول الكاتب الإسرائيلي آلوف بن: «قامت سياسة إسرائيل الإقليمية على ترتيبات وعلى توازن للرعب مع الجنرالات الديكتاتوريين العرب. لقد نُظر إلى سلطتهم على أنها حاجز طبيعي يقي إسرائيل من غضب الرعاع في الشارع العربي». ويحذر آلوف الولايات المتحدة من محاولة «نشر الديمقراطية دون رقيب». إسرائيل إذن مع الديكتاتورية العسكرية للعالم العربي قلباً وقالباً. لقد بنى قادة إسرائيل كل استراتيجياتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية للهيمنة على المنطقة والتحكم بها على دعم الخيار الأمني العسكري الديكتاتوري في منطقتنا، فهو الأنجع والأسلم بالنسبة للصهيونية والأكثر قدرة على تلبية حاجاتها واستتباب الأمن والهدوء لها، فهو يقايض فساده ووحشيته وتشبثه بالسلطة بتلبية المتطلبات الإسرائيلية المتمثلة أولاً وقبل كل شيء بكبح جماح الشارع، ووضعه تحت النعال كي تنام إسرائيل قريرة العين.

من هنا فإن لإسرائيل والأنظمة العسكرية الفاشية مصلحة مشتركة في أن تبقى هذه الشعوب خانعة ومستلبة. إنه حلف الأحلاف الذي يحارب من أجله هؤلاء بالنواجذ والأنياب لبقائه على قيد الحياة. إذن هي معادلة واتفاق شرف وجنتلمان، وإن كان غير معلن، بين هذه الأنظمة وإسرائيل والقاضية بمقايضة الاستبداد العسكري بالبقاء، وكلما أمعنت هذه الأنظمة العسكرية الفاشية في القمع والطغيان كلما حصلت على درجات عالية في تقييم الأداء السياسي، ورضا ممن يدير لعبة الشطرنج غير المتكافئة هذه، وبالتالي تفويضاً أطول للاستمرار. وكان أحد شروط هذه المعادلة زرع التخلف، وإنتاج الفقر، وتغريب المجتمعات وإضعاف القدرة على المقاومة وتقويض الأسس التي تقوم عليها الدول الحديثة ونشر الفساد على أوسع نطاق ، لكي تبقى إسرائيل الوحيدة القوية في الميدان. وها هي تلك المعادلة تؤتي أكلها بأن أصبحت إسرائيل «سوبر بوار» في هذه المنطقة، بينما تداعت تلك الدول والأنظمة العسكرية الفتاكة وأصبحت شراذم وكيانات ضعيفة مفككة وهشة تصارع من أجل البقاء في وجه شعوب فاض بها الكيل. ومهما تفعل إسرائيل فلن تكون قادرة على أن تكافئ هذه الأنظمة على هذا الإنجاز «العظيم الذي بدأ قاب قوسين أو أدنى على شفا الانهيار تحت ضغط الشعوب التي بدأت تكسر قيودها أخيراً.

ومن السخف والسذاجة أن يعتقد الليبراليون العرب أن إسرائيل أو أمريكا تفضلانهم على الجنرالات. فآخر ما تبتغيه إسرائيل والغرب في منطقتنا هو انتشار الديموقراطية أو تشجيع الليبرالية. وصدقوني لن تعمل إسرائيل على الإطاحة بأي نظام ديكتاتوري جنرالاتي عربي إلا إذا وجدت بديلاً أكثر طغياناً وشمولية. فالديموقراطية خط أحمر!!

وكي نزيل الغشاوة عن عيون المنبهرين بالدعوات الأمريكية والإسرائيلية القديمة الجديدة لدمقرطة المنطقة وتخليصها من ربقة الشمولية والاستبداد، أود فقط أن أذكـّر بما قاله أحد السياسيين الإسرائيليين ذات مرة. فقد سئل عن دور إسرائيل بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانتهاء مهمتها في مواجهة الشيوعية والمد الاشتراكي في المنطقة العربية، فأجاب بكلمات تتطابق تماماً مع كلمات الكاتب الإسرائيلي آلوف بن المذكور آنفاً: «إن إحدى أهم مهام إسرائيل في المستقبل هو حماية الأنظمة العسكرية من السقوط» أمام أي ثورات شعبية أو انقلابات جماهيرية. (النظام السوري مثالاً) أي أن هناك تحالفاً عضوياً مفضوحاً بين الديكتاتورية الأمنية والصهيونية في المنطقة العربية. لا تتعجبوا! فإن الشغل الشاغل لعدوتنا «الحبيبة» هو حماية جنرالاتنا وضباطنا وجلادينا وفاسدينا ومعذبينا وهادري ثرواتنا وكراماتنا. وكل من يقول لكم عكس ذلك يكذب عليكم. «قالوا الجمل طلع النخلة، قال هذا الجمل وهذي النخلة».

لقد غصت سجوننا العربية الغراء بالمناضلين الحقيقيين ودعاة الديموقراطية والتحرر فقط من أجل عيون العدو، وبالتالي، فلا تحلموا بتحقيق الديموقراطية الحقيقية أو تحرير الأرض إلا بعد أن تتحرروا من نير طغيان الحذاء العسكري والاستبداد ودفنهما إلى غير رجعة، فهما أكبر حام وضامن لإسرائيل. ولعلكم تتذكرون أن عنترة بن شداد لم يصبح بطلاً إلا بعد أن تخلص من عبوديته، فعندما طلب منه أبوه أن يقاتل قال قولته الشهيرة: «العبد لا يكر يا أبتي»، فقال له: «كر فأنت حر»، فانطلق يقاتل بشكل أسطوري. بعبارة أخرى، «لا يحررها إلا أحرارها». ومعاذ الله أن يكون جنرالاتنا الطغاة أحراراً إلا في التنكيل بالشعوب والأوطان وجعلها لقمة سائغة في فم الأعداء والطامعين.

لقد بات السوريون بمختلف توجهاتهم يعلمون علم اليقين أن النظام السوري لن يسقط حتى ترفع إسرائيل عنه الغطاء. لقد أركع آل الأسد الشعب السوري لخمسة عقود كي تنام إسرائيل قريرة العين، لا بل حولوا سوريا إلى مستنقع للفساد والإفساد. وهي أكبر خدمة للعدو الإسرائيلي. وعندما ثار الشعب على النظام أعطته إسرائيل المتحكمة بالقرار الأمريكي الضوء الأخضر كي يحوّل سوريا إلى خراب. وسيظل بشار أسد يحرق سوريا نيابة عن إسرائيل طالما في سوريا وفي شعبها قليل من الرمق. وعندما ينتهي من مهمته سترميه إسرائيل في سلة الزبالة كما رمت هي وأمريكا من قبل كل عملائهما من الجنرالات الطغاة.

٢٨ يناير ٢٠١٥

٢٨ يناير ٢٠١٥

الشأن السوري في عيون الغرب موضوع مغاير للحقائق على ارض الواقع وبعيد كل البعد عن مجريات الاحداث في سوريا ..

فالإعلام الغربي لا يرى في الشأن السوري الا مادة دسمة تثير المواطن الغربي من ناحية اهتمامه بما يتعلق بالدموية والارهاب وهذا ما اشار اليه الصحفي الحقوقي منصور العمري في الشأن السوري في عيون الغرب والذي اعتمد يه على متابعته للإعلام المرئي والمكتوب لمدة ثلاث سنوات.

و رأى العمري أن وسائل الاعلام الغربية تعتمد في تناولها للشأن السوري على الدموية والارهاب وما يلفت المواطن الغربي فيقتصر اهتمامها على نقل الصور المؤثرة والفيديوهات المأساوية مما جعلها تغفل جانب النضال السلمي والمجتمعي الذي يعكس الصورة الحقيقية للمواطن السوري السلمي بطبيعته والذي يحلم ببناء سوريا جديدة تحفظ كرامته وتقدس حريته..

ونظرا لاهمية دور الاعلام في تشكيل الراي العام يعتبر هذا التقصير انتقاصا من حق الثورة السورية وتدليسا مقصودا في ايصال حقيقة الوضع في سوريا الى العالم ويعمل العمري المعتقل سابق في سجون النظام يعمل في توثيق الانتهاكات لحقوق الانسان في سوريا ويرى تغييب عدة جوانب من الثورة السورية عن المواطن الغربي ..الى هذه الجوانب .

و يشير إلى أن الصورة في سوريا مأساوية جدا وغالبا اكثر من الصورة التي وصلت للغرب ولكن المطلوب هو ايصال جميع الرؤى ووجهات النظر وليس فقط اتجاه واحد فنلاحظ غياب الحراك المدني والمجتمعي البعيد عن الدم والذي يعطي امل في سوريا جديدة وتعطي صورة حقيقية عن المواطن السوري.

الحكومات الغربية تعلم حقيقة ما يجري في سوريا اكثر من السوريين انفسهم في حين يقصد تغييب هذه الحقائق عن الشعوب ويعود السبب في ذلك هو هوس القارئ الغربي او الغرب بشكل عام الى قصص الارهاب مما يجعل الاعلام يتناول بنهم قصص تنظيم الدولة الاسلامية او المجازر.

وعندما استخدم الاسد الكيماوي مثلاً طرحت وسائل الاعلام الغربية الموضوع بشكل كبير ليس بصفته عملا اجراميا بل لكونه موضوع يثير اهتمام القارئ الغربي او المواطن الغربي وهناك اسباب متعلقة بسوء فهم الصحفيين الغربيين للواقع السوري بسبب الصورة المزيفة التي قدمها نظام الاسد خلال العقود الماضية

هكذا تكتمل فصول مسرحية المؤامرة الكونية على الشعب السوري ليفقد ادنى حقوقه في ايصال حقيقة معاناته الى اصقاع الارض .

كتاب (الشأن السوري في عيون الغرب) للصحفي الحقوقي منصور العمري الصادر عن دار نون الاماراتية للنشر والذي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب حالياُ. اعتمد العمري في كتابه على متابعته للإعلام المرئي والمكتوب لثلاث سنوات مضت.

٢٨ يناير ٢٠١٥

٢٨ يناير ٢٠١٥

لنذكر الجميع بعداوتنا ..

هذا ملخص ما حدث منذ الثامن العاشر الشهر الجاري و حتى صباح اليوم بين إسرائيل و حزب الله الإرهابي .. فلا حل لإعادة صناعة الشعبية ، التي باتت في الحضيض واكشفت قباحة الوجه ، إلا بمثل هذا حل..

ففي 18 كانون الثاني تعرض موكب لحزب الله الإرهابي مُطعّم بوجود إيراني لأشخاص يبدو أن مهمتهم قد انتهت و بات التخلص منهم أمر واجب .. فجاءت مروحية إسرائيلية و قصفت و قتلت و انسحبت لتنهي الجزء الأول من الفيلم الذي يخطط تنفيذه ..

عشرة أيام من التحضير والتجييش و ذرف الدموع، ليأتي يوم 28 كانون الثاني حامل الرد على الجزء الأول و إنهاء عمليات التصوير و اخراج فيلم "حزب الله المقاوم رد على العدو الإسرائيلي ".

و هذه الحادثة ليست الأولى فهي تتكرر كلما شعر حزب الله الإرهابي ان أسهمه قد شارفت على الانهيار و لكن في كل مرة يكون الثمن من حياة شعب من الشعوب العربية فتارة يدفع الشعب اللبناني و مرات الشعب الفلسطيني و هذه المرة جاء الدور على الشعب السوري الذي أنهكه القتل و التهجير الذي يقوم به الحزب إلى جانب قوات الأسد و المليشيات الشيعية التي تدفعها ايران التي تقود الجميع لتحقيق مشاريعها الطائفية المستندة لأحقاد حضارية.

و المضحك أن موالو الحزب انجرفوا بتصديق السيناريو إلى حد اعتبروا صوراً نشرها مقربون من الحزب لقذائف هاون كتب عليها أسماء قتلى غارة القنيطرة ،أن الرد جاء من خلالها مع العلم أن العملية إن كانت قد تمت فإنها تمت بصواريخ موجه أو عبوات ناسفة .