٢ يناير ٢٠١٥

٢ يناير ٢٠١٥

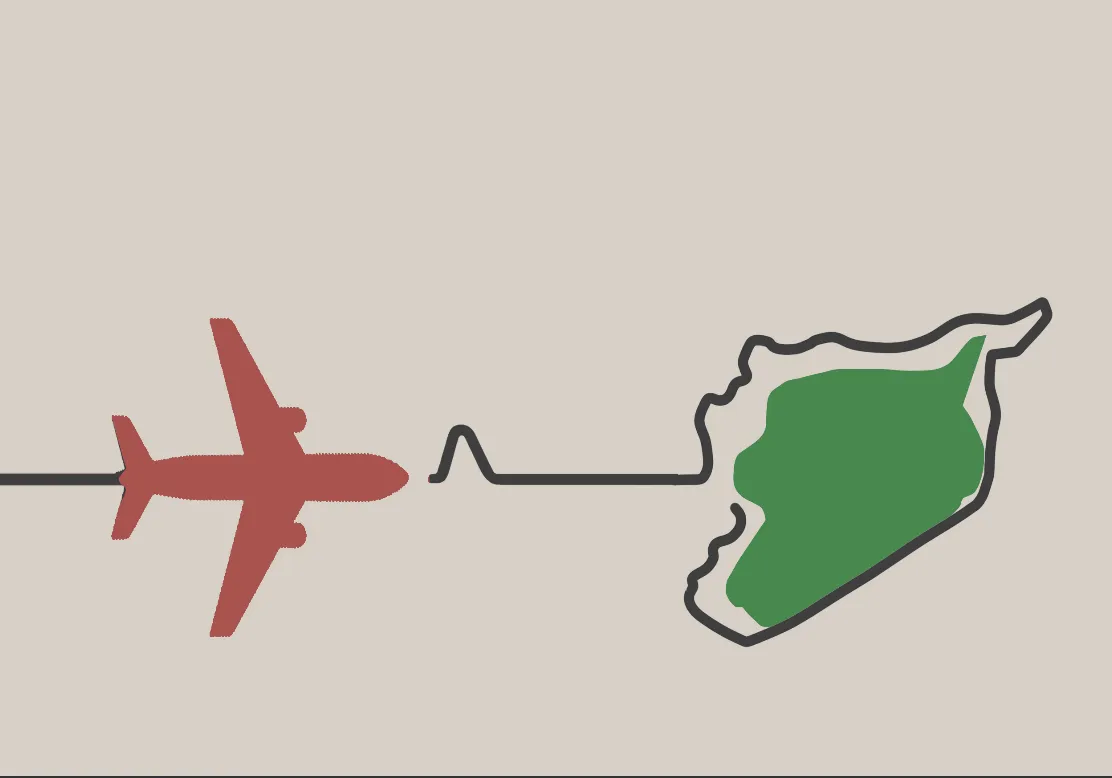

تشهد الحالة السورية حراكا محموما بين أطراف المعارضة، على محوريْ موسكو والقاهرة، منذ الزيارة التي قام بها ميخائيل بوغدانوف إلى المنطقة، تقاطعاً مع تسويق خطة ستافان دي ميستورا لتجميد القتال في حلب. يترافق ذلك مع حوارات داخلية تكاد تصل إلى ذروتها، بين مجموعات وتيارات الحراك السياسي وتنظيماته، يشير إلى إمكانية بلورة أفكار مشتركة، حول مختلف المسائل، وبصورة خاصة الخلافية منها، بشأن الثورة السورية، والتفاوض مع النظام السوري، وقد بدأت تتسرب بعضاً من مشاريع التوافق، إلى الإعلام، ما يدعم القول أن الجميع – بدرجة ما – سيذهبون إلى موسكو، مثنّى وفرادى، اليوم أو غداً.

تشير المشاورات الجارية اليوم إلى مسألتين، هما مبلغ القلق الذي تعيشه المعارضة السورية، نتيجة للعطالة التي وصلت إليها جميع الأطراف، وكذلك انسداد الأفق في ما يتصل بالحالة السورية، في ضوء التطورات الدولية والإقليمية التي جعلت من الأزمة السورية، في دائرة الأوراق الضاغطة في تسويات المصالح. يضاف إلى ذلك سبب رئيس يتمحور حول فاعلية ومكانة الأطراف الداعمة للنظام، إثر الانهيار الحاد في أسواق النفط، وبالتالي الوصول إلى عتبة أزمة اقتصادية لدى روسيا الاتحادية بشكل خاص.

يمكن النظر إلى ما يجري على أنه حراك من أجل الحوار الداخلي، وهو أمر لطالما أجهضته عوامل ذاتية وخارجية، فظلت المعارضة السورية تفتقده، وتسعى إليه، لكن الخلافات المتصلة برؤية كل طرف إلى المسار الثوري، كانت تحيل إلى عدم اتفاق مبيت فيما بينها. لا تشكل قضية تفهم الآخر والاعتراف به إشكاليته الأساسية، ولكن جميع الأطراف تنطلق من مبادئ مسبقة لنتائج الحوار التي تريد الوصول إليها، دون الذهاب إلى منتصف الطريق، والاجتماع على المشترك فيما بينها.

ظل النظام السوري، طوال السنوات الأربع، رافضا لمبدأ الحوار مع المعارضة المسماة خارجية، فيما يشدد على الحوار مع معارضة الداخل، ونجح النظام في بناء جدار بينهما، ما كان ليستطيع ذلك لولا قابلية الإقصاء التي تمتعت بها أطراف المعارضة جميعها، وسعيها لتصدر المشهد الثوري على حساب النهوض بالانتفاضة الشعبية وتصويب مساراتها باتجاه الأهداف الأساسية، المتمثلة في إسقاط الديكتاتورية في سوريا. وقد لعبت القوى الإقليمية والدولية دوراً فعالاً في تكريس الانقسامات داخل المعارضة التي انساقت وراء إملاءات الخارج في شأن العلاقة بين تياراتها الأساسية.

وتمكنت روسيا مؤخرا من الدخول على خط المعارضة، سعيا وراء تنظيم خلخلة الائتلاف الوطني، الذي مني بفشل جديد لإعادة توحيد صفوفه في اجتماعات دورته الأخيرة. وتعمل موسكو مع حلفائها في دمشق، في ظل صمت أوروبي ومراقبة أميركية، على إذابة الجليد بين أهم مكونين في المعارضة، هما الائتلاف وهيئة التنسيق، لاستيعابهما وإعادة إنتاج رؤية مشتركة بينهما، بشأن إطلاق عملية تفاوضية جديدة يقبل النظام التعاطي معها، وتأخذ فيها هيئة التنسيق والمستقلون داخل الائتلاف، دورا محوريا في ذلك، مستفيدين في ذلك من الضعف والهشاشة، وافتقاد الشخصيات القيادية الموثوق فيها داخل قوى المعارضة، وتراجع الدعم السياسي والمالي والعسكري لها في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ جدا.

نقطة الخلاف، تكمن في النظرة إلى دور ومصير بشار الأسد. ففي الوقت الذي تتفق فيه جميع الأطراف على مرجعية جنيف 1 لأي تفاوض أو تسوية، فإن تفسير بنوده لا تزال عرضة لأهواء التيارات والقوى في المعارضة تحديدا. حيث يقترب فهم تيار بناء الدولة وهيئة التنسيق وجبهة التغيير مع تفسير النظام: الأسد خط أحمر. فيما تشدد قوى الائتلاف على رحيل النظام بكل رموزه وفي المقدمة بشار الأسد، شرطا للانخراط في أي تسوية، وهو موقف المجموعات المسلحة، والقوى العاملة على الأرض في الداخل السوري.

والواقع أن مواقف القوى الإقليمية والدولية، توضح بجلاء لا لبس فيه اليوم، أنها ميّالة لإعادة تأهيل النظام، في ظل انخراط المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، الذي جعلت منه أولوية، على إسقاط الأسد الذي لم يكن – في الحقيقة – سوى في أجندة وذهن جزء من المعارضة السورية.

رؤية المجتمع الدولي تتوافق مع الرؤية الروسية – الإيرانية، وبالطبع نظام الأسد، وقد أشير إلى ذلك في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مواقف الدول المعلنة في افتتاح جنيف 2، وقبل ذلك جهود المبعوثين الأممين، وهي تقوم على ثلاثة بنود أساسية، ليس فيها إزاحة لأي طرف على الإطلاق، وهي:

- حوار وطني بمشاركة جميع الأطراف دون استثناء.

- تشكيل حكومة انتقالية أو حكومة وطنية.

- إجراء تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية تفضي إلى دولة جديدة.

بموجب ما يتم تداوله اليوم من تفاهمات في صفوف المعارضة سواء بين المؤسسات: الائتلاف وهيئة التنسيق، أو بين المكونات: اتحاد الديمقراطيين وهيئة التنسيق وغيرها من حوارات سوف تكلل لاحقاً بلقاء القاهرة التشاوري، الذي من شأنه أن يضع النقاط على الحروف، خاصة بعد بروز تطورين لافتين، الأول ذهاب هيئة التنسيق إلى فكرة حكومة تقودها المعارضة بصلاحيات كاملة، مع بقاء الأسد لفترة انتقالية دون صلاحيات، والثاني إقرار الائتلاف الوطني بضرورة التفاوض مع النظام، وصولاً إلى وقف المجازر والانخراط في التسوية السياسية برعاية دولية، بموافقة ضمنية على إبقاء الأسد في الفترة الانتقالية.

ما يجري اليوم بين أطراف المعارضة، هو حوار من أجل الخروج من عنق الزجاجة لكن محور الأسد – موسكو- إيران، يعمل بجدية على احتواء المعارضة، وأن يسوقها بفعل معطيات الواقع وتجذير تفسخها، إلى التفاوض، على الرغم من هشاشة النظام التامة.

لكن ذلك مرهون بما ستتمخض عنه مناقشات الهيئتين السياسية والعامة للائتلاف، التي لا تقبل أي مبادرة لا تنص صراحة على رحيل نظام الأسد وتفكيك أجهزته الأمنية، وهو نفس الموقف الذي ستواجهه أي مبادرة، من القوى المسلحة في الداخل، خاصة في غياب مظلة حقيقية مرجعية تلتزم بها قوى المعارضة، التي تفتقد قرارها الوطني، شأنها في ذلك النظام الذي يواصل القتل، وهو منقادٌ بكليته لموسكو وطهران.

٢ يناير ٢٠١٥

٢ يناير ٢٠١٥

بدأ الشهر الأول من عام النظام السوري، 2014، بواقعة وحدث؛ كلاهما على صلة مباشرة بالموقف الصهيوني، القياسي، وكذلك الموقف الإسرائيلي، الحكومي، من آل الأسد. أما الواقعة فهي مقالة كتبها الأمريكي الصهيوني دانييل بايبس، الذي قد يكون الناطق الأبلغ بتفاصيل الوئام بين «الحركة التصحيحة»، أي الأسد الأب والابن معاً، من جهة؛ وإسرائيل، مؤسسات وشخصيات وقوى، داخل الكيان وخارجه، من جهة ثانية. كذلك يظلّ بايبس في عداد قلّة من المعلّقين الصهاينة يعلنون (على خلاف كثرة تشترك بالقناعة ذاتها، ولكن تبقيها طيّ الكتمان) تفضيل بقاء الأسد في السلطة (بوصفه «الشيطان الذي نعرف»)، لأنّ أيّ بديل آخر لن يكون في صالح إسرائيل، إذا لم يشكّل خطراً عليها.

مقالته تلك بدأت باعتراف شخصي يتقنع تحت ستار النقد الذاتي الخفيف: عنوان «ساندوا الأسد»، الذي حملته مقالة نيسان، 2013، كان «غير دقيق بعض الشيء، وتوجّب أن يكون: ساندوا أيّ طرف يخسر في الحرب الأهلية السورية»؛ كتب بايبس. ولكي يشرح ما آلت إليه تأملاته حول كيفية ترجمة هذا المطلب، تابع يقول: «يشقّ عليّ هذا، ولكني أصادق على دعم الجبهة الإسلامية. هنا أيضاً، ليس لكي تفوز، بل لكي تخوض يوماً إضافياً في المعركة ضدّ النظام الأسدي البغيض، ومناصريه الإيرانيين وحزب الله». لافت، إلى هذا، أنّ المقالة نُشرت قبل بدء الصدامات العسكرية المباشرة بين «داعش» والكتائب الإسلامية الأخرى، في ريف حلب والشمال عموماً؛ الأمر الذي ساق بايبس إلى تبيان «المنطق» وراء أحدث تطورات تفكيره: 1) «ليس علينا أن ندعم أيّ طرف على أمل انه سيفوز، بل فقط لكي يمنع الطرف الثاني من الفوز»؛ و2) لأنّ «مساعدة الجهاديين السنّة في سوريا ضدّ النظام يخدم التوازن»، في ملفّ البرنامج النووي الإيراني.

في نيسان (أبريل) 2013، خلال حوار على واحدة من اشهر أقنية التلفزة الأمريكية، لم يجد بايبس أيّ حرج في مطالبة الغرب بضرورة التدخل عسكرياً لصالح الأسد: «موقفي ليس نابعاً من أي تعاطف مع نظام الأسد أو إعجاب به، فهو نظام فظيع جدير بالازدراء. ولكني إذْ أنظر إلى الموقف ككلّ، نظام الأسد البغيض، والمتمردين الذين يزدادون فظاعة، أعتقد أنّ الأفضل لنا هو أن يواصلوا الاقتتال فيما بينهم. لا أريد منتصراً في هذه المعركة يتولى قيادة سورية، ويصبح جاهزاً لقتال جيرانها. ونحن في حال ستراتيجية افضل إذا ركّزوا على بعضهم البعض، وهذه نقطة ستراتيجية وليست إنسانية».

هي كذلك، بالتأكيد، ستراتيجية وليست إنسانية؛ ولكنها، أيضاً، تكتيكية على الأمدية القريبة، بل القصيرة الوشيكة، لأنّ حكمة التفكير هذه تُختصر في الفرضيات التبسيطية التالية: الأسد دكتاتور وفاسد وقاتل أطفال، ولا خلاف على هذا؛ وهو ليس حليف إيران بقدر ما أصبح تابعاً لها ورهينة، بدليل قتال «حزب الله» إلى جانبه… ولكن، ما هَمّ الغرب في هذا كله، ما دام النظام قدّم، وقد يقدّم في أية لحظة، خدمات مباشرة لمصالح الغرب في المنطقة؟ وما هَمّ، إذا كان جيشه لم يطلق طلقة واحدة في الجولان منذ 1973، وصواريخه تسقط على حلب دون أن يكون صاروخ واحد منها قد اخترق أجواء إسرائيل؟ وما هَمّ، إذا كان لا «يمانع» و»يقاوم» إلا على مستوى اللفظ فقط؟

وأمّا الحدث، بعد الواقعة، فقد كان إعلان وفاة أرييل شارون؛ حين صارت متاحة، أكثر من ذي قبل، فرصة إماطة اللثام عن حقائق الدعم الهائل، وغير العادي في الواقع، الذي حظي به نظام «الحركة التصحيحية» من جانب شارون، شخصياً. وكان الأمريكي دانييل فريدمان ـ المحرر البارز في مجلة «فوربز»، لسان حال شرائح نخبوية من رجال المال والأعمال، وراعية التنظير الدائب للأمن الاقتصادي والاستثماري الخاصّ بالشركات الكونية العملاقة ـ في طليعة القلائل الذين تولوا كشف حقائق الدعم الشاروني لآل الأسد. لم تكن مصادفة محضة، في المقابل، أنّ فريدمان كان من طينة بايبس: أحد أبرز المطالبين، علناً، بالإبقاء على نظام آل الأسد في سوريا، بوصفه نظام «الشيطان الذي نعرفه»، أفضل من أيّ «شيطان قادم» لا نعرفه.

كتب فريدمان: «بسبب الخوف من سيطرة الإخوان المسلمين قام رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بتحذير الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، في سنة 2005، من مغبة إسقاط الأسد. حجته كانت التالية: الشيطان الذي تعرفه خير لك. وذلك بالرغم من تحالفه مع إيران وحزب الله». ولكي يوضح الحجة أكثر، من جانبه هو هذه المرّة، أضاف فريدمان: «كذلك رفعت من رصيد الأسد عند الإسرائيليين أنّ سوريا ضبطت حدودها مع إسرائيل بشكل صارم جداً. والاستثناء الوحيد كان في أيار (مايو) [2011]، حين سُمح لبعض المقاتلين الفلسطينيين بمهاجمة الجانب الإسرائيلي من الحدود ـ على سبيل التذكير بما ينطوي عليه الأمر من رهانات».

ومن موقعه كرئيس وزراء، وكذلك بصفته السياسية كزعيم لحزب «كاديما»، طالب شارون بعدم تشديد الضغوط الأمريكية (ومثلها الفرنسية، أيام الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك) بحيث تهدّد بانهيار النظام. ولتذهبْ إلى الجحيم، طبقاً لمنظومة تفكير شارون، أوهام «شرق أوسط جديد» ديمقراطي، يبدّل سوريا إلى أية حال، حتى الديمقراطية منها، ويمكن أن يُلحق الأذى بإسرائيل. وما نفع سوريا جديدة، تقوم على أنقاض القديمة، إذا كانت ستعيد فتح ملفات الجولان المحتلّ، أو تنشّط الجبهة السورية، شعباً وجيشاً ودولة ومؤسسات، بما يكفل استيلاد أخطار جدّية غير مسبوقة على أمن إسرائيل؟ الدلائل كانت تشير إلى تجسّد مواقف شارون، هذه، في مواقف خلفه بنيامين نتنياهو، ومعه غالبية ساحقة من ساسة إسرائيل وجنرالاتها.

والحال أنّ شارون، لو استطاع إبصار المشهد السوري من داخل غيبوبته، طيلة أشهر الانتفاضة الشعبية السورية، كان سيقرّ عيناً إزاء ثمار خياراته في مساندة آل الأسد: أسلحة الجيش السوري كافة، المدفعية والصاروخية، والدبابة مثل المروحية والقاذفة، وصواريخ «سكود» مثل الأسلحة الكيمياوية… استُخدمت ضدّ قرى وبلدات ومدن سورية، لا كما استُخدم 1٪ منها ضدّ إسرائيل. وهذا الجيش، الذي ظلّ المواطن السوري يقتطع من لقمته اليومية ليسلّحه طيلة عقود، استدار نحو الشعب السوري لا كما واجه أية وحدة عسكرية إسرائيلية، في أيّ يوم؛ فضلاً عن أنه فقد صفته كـ»جيش وطني»، وصار أقرب إلى ميليشيات ومرتزقة ومفارز ذات تكون طائفي رثّ وهشّ.

وخواتيم السنة، مثل بداياتها، لم تبخل في تقديم البراهين على طبائع، ومباهج، هذا الدلال الذي تنعّم به آل الأسد من جانب إسرائيل؛ ولا يغيّر من الحال، بل لعلّه يوطدها أكثر، أنّ يأتي البرهان من… إيران، دون سواها! ففي تصريح، جسور والحقّ يُقال، أعلن حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية، أنه «إذا أراد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش تغيير النظام السوري، فإن أمن إسرائيل سينتهي»، حسب وكالة فارس الإيرانية؛ و: «إيران حذرت أمريكا وسائر الدول المتحالفة معها من أنّ السعي لإسقاط نظام بشار الأسد، خلال المواجهة القائمة مع داعش، سيعرض أمن إسرائيل للخطر».

وبهذا فإنّ العام 2015 قد يبرهن أنه الأسوأ على آل الأسد، ما خلا في ملفّ واحد: أنّ الدلال الإسرائيلي مستمرّ، دون كلل او ملل، وباستمتاع وابتهاج!

٢ يناير ٢٠١٥

٢ يناير ٢٠١٥

شهدت سورية في عام 2014 أحداثاً جساماً على الأصعدة السياسيّة والعسكريّة والإنسانيّة كافة، من دون أن تكسر الجمود، وتنهي الاستعصاء القائم لجهة استمرار الحرب، وعجز أيّ من طرفي الصراع عن حسم المعركة لصالحه.

بدأ هذا العام بعنوانين بارزين، مرتبطين ومتشابكين، أولهما عسكريّ، تمثل بالمواجهة الكبرى في 3 يناير/ كانون الثاني، بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية، (داعش)، إثر تجهّز الأخير لاقتحام مدينة الأتارب ومعبر باب الهوى، شريان الإمداد الرئيس لقوات المعارضة في الشمال. ما ميّز المواجهة هو اشتراك غالبية الفصائل فيها، ونجاحها في دحر التنظيم من مناطق عدة، وعزله في جزر جغرافية غير مترابطة (الرقة وريف حلب الشرقي).

وبمقدار ما عكست هذه المواجهة رغبة الكتائب مجتمعة في دحر داعش، وإنهاء انتهاكاته، فإنها عبّرت عن رغبة وتوجه عربي وإقليمي بهزيمة التنظيم، وإنهاء أو تقليص نفوذه في سورية قبل عقد مؤتمر جنيف 2، لقطع الطريق أمام محاولات النظام وحلفائه استثمار تمدد التنظيم، لحرف المؤتمر عن هدفه الرئيس. أما العنوان الثاني فكان سياسياً بامتياز؛ إذ نجحت القوى الدولية الراعية في الضغط على طرفي الصراع، وحثهم على التفاوض المباشر لأول مرة. وعقد جنيف 2 على جولتين تفاوضيتين بين 22 يناير و14 فبراير/ شباط، من دون تحقيق أي اختراق. فشل جنيف 2 في تحقيق أهدافه إطلاق عملية سياسية بين السوريين، تفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، لكن الأطراف الراعية لم ترغب بإعلان فشله، لعدم وجود سياسات بديلة.

حاول النظام الاستفادة من الواقع السابق ما أمكن، لتعزيز موقعه العسكري الميداني، وتحقيق مسعاه بعزل المعارضة المسلحة في الأرياف، وإبعادها عن المدن، والمراكز الحيوية والطرق الدولية. على هذا الأساس، وحرصاً على تأمين التواصل الجغرافي بين دمشق والمنطقة الوسطى والساحل، كانت معركة يبرود ومحيطها خاتمة جولاته في القلمون. كما أطبق الحصار على الغوطة الشرقية بعد سقوط المليحة (14 أغسطس/ آب 2014).

من جهة أخرى، حقق شعار "الجوع أو الركوع"، الذي تبناه النظام في حصار مناطق حيوية تسيطر عليها المعارضة، أهدافه بإنتاج هدن ومصالحات، كما جرى في مخيم اليرموك وببيلا والحجر الأسود والمعضمية، والقدم والعسالي، وفي حمص القديمة، بعد اتفاق رعته إيران بين الجبهة الإسلامية والنظام، تمخص عنه خروج المقاتلين المحاصرين (700 يوم حصار)، بأسلحتهم الفردية، وتسليم المدينة للنظام (7 مايو/ أيار).

" كان تجحيم نفوذ داعش وعزله ضمن مدينة الرقة وريف حلب الشرقيّ أبرز إنجازات المعارضة المسلحة في النصف الأول من عام 2014. "

في ظل المعطيات السابقة، جرت الانتخابات الرئاسية (3 يونيو/ حزيران). وكمثيلاتها في النظم الاستبدادية، فاز الأسد بعد حصوله على نحو 90% من الأصوات. لم تغيّر نتائج الانتخابات في المواقف الدولية، لكنها قضت على ما تبقى من فرص للحل السياسي، ودفعت المبعوث الدولي، الأخضر الابراهيمي، إلى الاستقالة (31 مايو)، ليخلفه ستيفان دي مستورا (11 يوليو/ تموز). أما المعارضة السوريّة، فقد واجه شقها العسكري، في النصف الأول من عام 2014، سلسلة انتكاسات عسكرية، ولم تكسب إلا جولات معدودة في خان شيخون ودرعا، وفي بعض أحياء مدينة حلب الغربية. وتحول الائتلاف الوطني إلى عبء على الثورة، بسبب خلافاته المستمرة وصراعات القوى داخله، ابتداءً من قرار رئيسه السابق، أحمد الجربا، حضور جنيف 2 من دون تحقيق إجماع داخلي، ما أدى إلى انسحاب 40 عضواً، ثم عودتهم، لاحقاً، بعد تسويات انتخابية بين الجربا ومصطفى الصباغ، تمخص عنها انتخاب هادي البحرة (9 يونيو/ حزيران) رئيساً للائتلاف، وصولاً إلى حل هيئة الأركان وتعيين هيئة بديلة، وانتهاءً بأزمة الصلاحيات بين الحكومة والائتلاف، وما نتج عنها من سحب الثقة من حكومة أحمد طعمة، وإجراء انتخابات جديدة، فاز فيها طعمة نفسه (15 أكتوبر/ تشرين الأول).

كان تجحيم نفوذ داعش وعزله ضمن مدينة الرقة وريف حلب الشرقيّ، أبرز إنجازات المعارضة المسلحة في النصف الأول من عام 2014. آنذاك، رجحت مؤشرات عدة انهيار التنظيم في سورية، أو افتقاده مقومات البقاء على المدى الطويل. لكن أسباباً عدة داخلية: اختلاف حسابات الفصائل وتوجهاتها، غياب الدعم الدولي، انشغال المعارضة بقتال النظام، وخارجية: انتفاضة العشائر المسلحة في العراق، وسقوط الموصل (10 يونيو)، قلبت التوقعات رأساً على عقب. فقد وظّف داعش الزخم العسكريّ والمعنوي الذي تحصّل عليه عراقياً في معركته داخل سورية، فحاصر دير الزور وأريافها، وسيطر (15 يوليو) على معظم مساحتها، بعد طرد الفصائل المنضوية في مجلس شورى المجاهدين، وأمّن، للمرة الأولى، تواصلاً جغرافياً بين مناطق سيطرته في كل من العراق وسورية، فأزال الحدود، وأعلن الناطق باسمه، أبو محمد العدناني (29 يوليو)، عن إقامة الخلافة الإسلامية، وتعيين أبو بكر البغددي خليفة للمسلمين.

غير أن صعود تنظيم الدولة وتوسّع نفوذه، بدّل حسابات الولايات المتحدة واستراتيجيتها، واضطرّها للعودة للتدخل العسكري، بعد تشكيل تحالف ضم دولاً عربية وغربية (مؤتمر باريس) لمحاربة تنظيم الدولة وحرمانه من الملاذ الآمن في سورية. لكن غارات التحالف في سورية (بدأت في 23 سبتمبر)، لم تستهدف داعش فحسب، بل قصفت مواقع لجبهة النصرة، وحركة أحرار الشام، وجبهة أنصار الدين، ما أثار تساؤلات عدة عن خطط التحالف وأهدافه والطرف المستفيد.

وعلى الرغم من أثرها البليغ، لم تنجح غارات التحالف، وبعد ثلاثة أشهر، في الحد من توسّع تنظيم الدولة في العراق وسورية، وحقق التنظيم اختراقات مهمة أمام قوات المعارضة السورية، في ريف حلب الشمالي والغربي، وأمام ميليشيات وحدات الحماية الكردية في عين العرب (كوباني)، وأمام قوات النظام بسيطرته على الفرقة 17 (25 يوليو)، واللواء 93 في الرقة (8 أغسطس)، ومطار الطبقة (27 أغسطس)، وصولاً إلى حصاره مطار دير الزور، مطلع ديسمبر.

خلال عام 2014 وقعت الثورة السورية ضحية بين فكي كماشة؛ النظام وداعش، وكشف عن لامبالاة دوليّة بأسوا كارثة إنسانية يشهدها القرن الواحد والعشرون، ترجمت سياسياً من خلال مبادرة المبعوث الدولي الجديد، دي مستورا، وطروحاته عن "تجميد القتال"، و"تخفيض مستوى العنف". لكن ثوار سورية لم يركنوا أو يستسلموا للواقع المر، ونجحوا، لا سيما في الربع الأخير من عام 2014، في تحقيق انتصارات عسكريّة مهمة ومتتالية في المنطقة الجنوبية (سجن غرز، صوامع الحبوب، حواجز اللواء 112، تل الحارة، تل أحمر، تل الجابية، الشيخ مسكين، ..إلخ). وفي ريف إدلب، كان جديدها السيطرة على معسكري وادي الضيف والحامدية بشكل عوّض قوات المعارضة خسارة بلدة مورك الاستراتيجيّة. يبقى أن العام شهد، إلى جانب صعود داعش، توسع نفوذ جبهة النصرة، لا سيما بعد المواجهة الأخيرة مع جبهة ثوار سورية في ريف إدلب.

٢ يناير ٢٠١٥

٢ يناير ٢٠١٥

يمكن اعتبار عام 2014 الأكثر دموية في مسار العنف الذي استخدمه النظام ضد الثورة والشعب في سورية. وعلى الرغم من أن الأعوام التي سبقت لم تكن أقل هولاً، وخصوصاً 2013 الذي شهد إقدام النظام على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في غوطتي دمشق، فإن العام المنصرم كان الأكثر جنوناً وتوحشاً وبربرية بحق المدنيين العزّل، حيث وصل عدد غارات القتل والترويع البرميلية، في بعض الأيام، إلى أكثر من عشرين غارة على مناطق متفرقة، تمتد من دير الزور، مروراً بالرقة وحلب وحماه وريف دمشق، وصولاً إلى ريف درعا. وتجاوز عدد الضحايا من المدنيين في بعض الأيام 200 قتيل.

اتّسم العام الذي انصرف بأن النظام السوري تصرف من دون رادع، في ظل صمت دولي وتغطية إيرانية روسية. ولذا، أطلق لنفسه العنان، فأبان عن بربرية ليست معهودة، ولا مثيل لها في الحروب التي شهدها القرنان الحالي والذي سبقه، وأهم مزايا هذه البربرية، أولاً تقتيل المدنيين. وتشير وقائع الغارات البرميلية على ريف حلب خصوصاً، أنها تتعمّد استهداف التجمعات البشرية ذات الكثافة العالية، من أجل إلحاق أكبر أذى بالسكان، الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، الأسواق والمساجد وأفران الخبز والمستشفيات، أي كل ما هو محرّم في أخلاقيات الحروب بين الأعداء. والمظهر الثاني للبربرية هو حصار التجويع ومنع دخول الغذاء والدواء، بما في ذلك قطع الماء والكهرباء والوقود عن بلدات بكاملها، مثل داريا والمعظمية في ريف دمشق، بالإضافة إلى الإعدامات الجماعية والسجون والاعتقالات وحالات الاغتصاب التي تعرّضت لها نساء سوريات، وهناك منظمات، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثّقت حالات لا شبيه لها في النزاعات الأهلية، حتى تلك التي حصلت بين القبائل البدائية من آكلي لحوم البشر في مجاهل أفريقيا.

أما الوجه الثالث للبربرية فهو التهديم. وبالإضافة إلى نزعة القتل المتأصلة في الذين يقفون وراء قرارات الاستهداف المنهجي للمدنيين، هناك نزعة تدمير العمران، وهي لا تفرّق بين مسجد وفرن خبز وسوق ومستشفى ومدرسة ومواقع تراثية، الأمر الذي يكشف عن خلفية همجية، لا تحترم قيمةً، ولا تقف عند رادع، وقد صار واضحاً أن النظام يتجاوز تنفيذ تهديد أطلقه، في الأيام الأولى للثورة، بأنه سيحوّل سورية إلى تراب، وهذا ما حصل، حتى الآن، في بعض المدن التي تم تدمير معظمها، مثل دير الزور وحلب وحمص وريف دمشق.

يستحق العام 2014 أن يوصف، على الصعيد السوري، بعام عودة الوحوش من الغابات. مأساة السوريين لا يمكن توصيفها لأنها تفوق الكلام، وتستعصي على الخيال، وليس من الإنصاف الاكتفاء بقوانين العدالة من أجل محاسبة هؤلاء القتلة في المستقبل، بل يجب أن يوضعوا في أقفاص، ويعرضوا في حدائق الحيوان، كنماذج لافتراسيين جدد، لم تعرف سلالة الوحوش مثيلاً لهم. وعلى العموم، لا يمكن تفسير استهتار النظام بأرواح السوريين وتاريخهم الحضاري العمراني وممتلكاتهم، إلا من منطلق الاحتقار الذي مارسه بحقهم، طوال أربعة عقود من حكمه، وهو نتيجة تراكم موروث من الانحطاط والعنف، تربّت عليه أجيال النظام منذ مجازر حماه وحلب في مطلع ثمانينات القرن الماضي. يومها تمت تسوية أحياء سكانية كاملة فوق رؤوس ساكنيها في حماه. ومنذ ذلك الحين، صارت تربية أجهزة النظام قائمة على هذا الأساس، وآخر ما تفكر به هو حياة الناس. ومهما كانت مآلات النزاع، ستصبح هذه السلوكيات مجالاً خصباً للدراسات الاجتماعية والسلوكية. وبالتأكيد، لن تقف الدراسات عند الأساليب المتبعة في علوم النفسية المَرَضيّة، بل سوف تستدعي استنباط أساليب وطرائق جديدة، تذهب حتى ظروف انتقال هذه الحثالة من الغابات إلى المدن.

١ يناير ٢٠١٥

١ يناير ٢٠١٥

نحن ندخل على عام يحمل معه ملفات الحروب الإقليمية، وتبقى القضية السورية هي قلب الأزمات التي تضخ الخطر إلى بقية المناطق. السبب ليس في النزاع بين الطرفين السوريين، الحكومة والمعارضة، بل لأنه صراع بين دول الشرق الأوسط. فإن نجح الإيرانيون في الإبقاء على النظام برئيسه بشار الأسد، سيكونون قد حققوا عمليا الاستيلاء على العراق وسوريا ولبنان. سوريا هي مفتاح أمن العراق. وتبعا لذلك، تكون إيران قد نجحت في فرض وجودها على منطقة الخليج، ومن الطبيعي أن تعترف الولايات المتحدة بالواقع الإقليمي الجديد، الذي يكون قد غير ميزان القوى القديم، الذي دام لعقود في المنطقة.

والمثير أن انتصار الإيرانيين لن يتم من خلال المعارك العسكرية على الأرض، بل عبر المناورات السياسية. أما ميدانيا، فإن حليفهم، الأسد، لا يزال منذ سنتين محاصرا في العاصمة دمشق، ولا يبسط سلطته إلا على ثلث سوريا، وفي العراق وضع السلطة المركزية ضعيف، ومحكوم بدعم داخلي وخارجي.

أما كيف يمكن لإيران أن تفلح سياسيا فيما فشلت فيه عسكريا، فإنه يعود إلى مشروع دبلوماسي من مناورتين؛ الأولى: إقناع الغرب بأنها تستطيع أن تواجه الجماعات المتمردة، مثل «داعش» في سوريا والعراق، وها هي إيران تشارك لأول مرة في تاريخ الجمهورية في القتال جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية، في قصف مواقع «داعش»، وتقاتل بقوات وخبراء عسكريين على الأرض أيضا في سوريا والعراق. وهذا التطور الإيراني يحدث نتيجة التلكؤ الخليجي والغياب المصري.

والثانية: إقناع العرب البعيدين عن النزاع السوري، مثل مصر، بحلول سياسية، في واقعها تدفع الخليجيين للاعتراف بهزيمتهم في مواجهة النظام الإيراني في سوريا، الذي لا يزال يمثله الأسد منذ تسلمه الحكم بعد أبيه في عام 2001؛ مصر، لأنها انشغلت بثورتها بقيت بعيدة عن النزاع، وتبنت منذ البداية موقفا سلبيا من أحداث سوريا، في فترتي حكم «الإخوان» برئاسة محمد مرسي، وكذلك تحت إدارة حكومة عبد الفتاح السيسي الحالية. وقد حاول النظام السوري مغازلة المصريين لسنوات، مخترعا رواية أن هناك مؤامرة على الجيوش العربية، محاولا دغدغة الاعتزاز المصري بقواته المسلحة، وكلنا نعرف أن هناك فارقا شاسعا بين المؤسستين العسكرية المصرية والسورية؛ فالثانية تمثل طائفة صغيرة، وتستخدم الأمن والجيش لهذا الغرض. وقد أكمل الروس الدور بمحاولة تسويق المشروع الإيراني تشكيل حكومة تضم معارضين، وتبقى تحت رئاسة الأسد. عمليا، مجرد ديكور للنظام كما كان، وكما هو الآن!

وبالنسبة للمصريين، فلا يرون الخطر الإيراني يهددهم مباشرة، إلا من خلال منظور توازن النفوذ والمصالح الإقليمية. وأنا واثق، لو أن نظام مبارك قائم اليوم، لكانت مصر أكثر تشددا في إقصاء الأسد، ودعم الثورة السورية، لأنه كان رأس الحربة الإيراني الذي صارع مصر في غزة والضفة الغربية، ودعم «الإخوان». الحكومة المصرية الحالية إما أنها لا تبالي كثيرا بالعالم كيف يتشكل خارج حدودها، وإما أنها لا تفهمه، أو تختصر في ردود فعلها فقط على معاركها المؤقتة، مثل خلافها مع تركيا.

من وجهة نظري، يبقى الانجرار وراء مشروع المصالحة السورية المبني على إبقاء النظام دون تنازلات حقيقية، خطأ كبيرا، سيمكن الإيرانيين من العراق فورا، ومن الخليج لاحقا. وهو أمر ستقبل به الولايات المتحدة، لأنه يصب في مفهوم رؤيتها الجديدة، بالتعامل مع أي واقع جديد سيتشكل في منطقة الشرق الأوسط، والتحلل من التزاماتها الإقليمية السابقة. أما الروس فإنهم يلعبون الدور المساند لإيران وسوريا، كما كانوا، وسيدعمون الفوضى في المنطقة، لأنها في معظمها منطقة مصالح لأوروبا الغربية والولايات المتحدة. وفي رأيي، أيضا، سوريا لن تستقر بحل سياسي لا يحسم عسكريا الوضع على الأرض، وسيطول نتيجة إصرار إيران على دعم الأسد، من جهة، ومن جهة أخرى بسبب دعم الأتراك جماعات مسلحة سيئة، مثل «جبهة النصرة»، خارج مشروع المعارضة المدني الذي يمثله الائتلاف، بطوائف وأعراق السوريين كلهم. والأرجح أن الأتراك سيغيرون موقفهم بعد أن يكون الوقت قد فات، وهم بدعمهم الجماعات المتطرفة يعززون وضع الأسد دوليا، ويلمعون صفحة النظام الإيراني.

١ يناير ٢٠١٥

١ يناير ٢٠١٥

يطرح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مبادرة تجميد تدريجي للقتال في مناطق مختلفة من سورية، بدءاً بمدينة حلب، في مسعى يستهدف نشر الأمن في أكبر عدد من مدن سورية، وتطبيع أوضاعها وإمدادها بما تحتاج إليه من طعام وشراب ودواء، وأخذها نحو خطوة تالية، تتصل بالتفاوض على حل سياسي.

بدورهم، يطرح الروس مبادرة في زمن ليست المسألة السورية فيه أولوية أميركية، تركز واشنطن فيه على العراق ومحاربة الإرهاب، و"تدفش" القضية السورية إلى وقتٍ لا يعرف اليوم أحد متى يأتي، إن كان سيأتي أصلاً. يأمل الروس أن تمكنهم حركتهم من بلوغ حل ما، في زمن يظنون أن دور أميركا السوري يتراجع فيه، لأسباب بينها ما يعطونه من أولوية للحرب ضد الإرهاب، ولدورهم في العراق، والتحسن النسبي في أوضاع النظام العسكرية، وحاجة أوباما إلى تفاهم استراتيجي جديد مع إيران التي تضغط على إدارته، وتستغل خوفها من التورط في نزاع معقد وطويل في المنطقة عموماً، وسورية والعراق خصوصاً. ويعتقد الروس أن انشغالات أميركا تتيح لهم حرية حركة طليقة نسبياً، تخدم مخرجاتها مصالحهم بالدرجة الأولى، وأن هناك فرصة لنجاحهم في استدراج حضور معارض كثيف إلى موسكو، مع تفادي التخلص من بشار الأسد مدخلاً إلى الحل السياسي، أو شرطاً له، مع ما يمكن أن يفضي إليه ذلك في ظل أوضاع، هم الذين سيرسمون معالمها، بما يعنيه ذلك من أرجحية ينالونها على الصعيدين، السوري والإقليمي، بينما يتورط الأميركيون في حربٍ لا يعرفون متى تنتهي، وما إذا كانت ستنتهي حقاً.

إذا كان ما يقدمه دي ميستورا أقل من مبادرة، ويركز، في محاكاة للرؤية الروسية، على السوريين ودورهم المباشر في الحل، فإن الروس يكررون، اليوم، ما سبق لهم قوله منذ بدأ الصراع، وهو أن الحل يجب أن ينجزه السوريون فيما بينهم، وأنه لا يحق لأحد فرضه عليهم أو التدخل فيه، وأنهم لا يطلبون، لهذا السبب، تنحي بشار الأسد، لأن طلباً كهذا يعد تدخلاً أجنبياً يقرر الحل قبل التفاوض، وكلاهما ممنوع، فتنحي الأسد مسألة سورية وليس دولية، من صلاحيات المعارضة وحدها إقناعه به، إذا ما بقيت مصرة عليه، على أن لا يملي موقفها استقواءها بتطبيق اتفاق أو قرار دولي كجنيف واحد، على سبيل المثال، لأنه يقرر هو، أيضاً، نتيجة الحل قبل التفاوض، ويعتبر تدخلاً في الشؤون السورية!.

" الروس يكررون، اليوم، ما سبق لهم قوله منذ بدأ الصراع، وهو أن الحل يجب أن ينجزه السوريون فيما بينهم "

في منطق الروس، هناك ممنوعات ثلاثة، لا يجوز الاقتراب منها، هي: تحديد نتائج التفاوض بصورة مسبقة وخارج اتفاق الطرفين. تحديد أدوات الحل، كالقول بضرورة وجود "الهيئة الحاكمة الانتقالية" أداة تعمل لبلوغه. وجود مرجعية دولية سابقة للحل تعمل على تحقيقه، أو فرضه، في حال فشل الطرفان السوريان في التوصل إليه.

يجد الروس هذه الممنوعات الثلاثة في وثيقة جنيف واحد. لذلك يقولون بتجاوزها والامتناع عن جعلها إطارا للتفاوض، كما كان الأمر في جنيف 2، مع التأكيد، في المقابل، على أن بلوغ نتائج مطابقة لجنيف، عبر تفاوض سوري مباشر، وبدون شروط مسبقة، يعتبر أمراً مقبولاً في نظرهم. بكلام آخر: يقول الروس: اذهبوا وانخرطوا في تفاوض مع النظام، ليس هدفه محدداً مسبقاً، وليس فيه تحديد، أيضاً، للأداة التي ستوصلكم إليه، ولآلية بلوغ مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، وهي توافقكم مع أهل النظام على مشاركتهم برضاهم في الهيئة الحاكمة الانتقالية، كما يقول نص وثيقة جنيف.

على ماذا سيتفاوض المعارضون مع النظام، إن كان شرط دخولهم إلى قاعة المفاوضات تخليهم المسبق عن الانتقال الديمقراطي هدفاً يتم التفاوض في إطاره وقبوله المسبق، برضا الطرفين، وعن الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات أداة ترسم الخطوات الضرورية لبلوغه وتنفذها، وعن قبول الطرف الآخر بالتعاون مع المعارضة كآلية تفاوضية؟ وعلى ماذا سيتفاوضون، إذا كان الروس يسقطون مرجعية التفاوض الدولية، على الرغم من أن موافقتهم على قرار مجلس الأمن رقم 2118، تلزمهم بالتطبيق الحتمي لجنيف واحد؟ وماذا يعني إسقاط المرجعية الدولية وإحلال مرجعية روسية محلها، غير الإبقاء على النظام وإفشال الحل السياسي الدولي الذي كانوا قد قبلوه هم والنظام، ويعلنون، الآن، تخليهم عنه، لصالح تفاوض مباشر، هدفه، كما قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس بوتين، "إصلاح النظام"، أي التحاق المعارضة بالأسد، والتنكر لآلام الشعب وللثورة ولحرية الشعب السوري الواحد؟

سيكتشف الذاهبون إلى موسكو أنهم يقبضون على سراب، وأن القصد من لقائهم مع النظام ليس حرية شعبهم وأمنه، بل شقهم والتلاعب بهم، واحتواء بعضهم (أرجو أن لا يكون هؤلاء كثراً)، وان هذا هو الهدف الحقيقي المضمر للتفاوض، فضلا عن "حرقهم" وطنياً، وتحويلهم إلى أعداء لوطنهم، يضعون يدهم في يد الأسد، ويؤخرون سقوطه. عندئذ، سيندم من لن يفيدهم ندم، وسيكتشفون أنهم خُدعوا، لأنهم كانوا راغبين في أن يُخدعوا.

١ يناير ٢٠١٥

١ يناير ٢٠١٥

بدأ العام 2014 بتفاؤل سوري كبير بإمكانية التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد، ويوقف حمام الدم، وكان انعقاد مؤتمر "جنيف 2" عنوان هذا التفاؤل. لكن، سرعان ما تبيّن أن الواقع السوري أعقد بكثير ممّا توقع الفاعلون الدوليون.

انهار "جنيف 2" مع إصرار النظام على اختزال الأزمة السورية إلى مكافحة الإرهاب، وكان من نتيجة ذلك ارتفاع وتيرة العنف إلى مستوى لم تعرفه البلاد منذ بدء الأزمة، وقد أدت ضربات النظام الفصائل السورية المعتدلة، وتراجع الغرب عن تأمين المساعدة لها، إلى تراجع تأثير هذه القوى على الأرض، لينحسر المشهد الميداني بين ثلاثة قوى، ليس لها مصلحة بقيام دولة ديمقراطية: داعش والنصرة والنظام.

أدى التغيّر الميداني الذي أحدثه داعش، بعد تمدده في الشمال والشرق، إلى تغيير التحالفات الداخلية، فصائل إسلامية وعشائر يعلنون الولاء للتنظيم، وآخرون يهادنون، فيما تؤجل قوى

" أدى التغيّر الميداني الذي أحدثه داعش، بعد تمدده في الشمال والشرق، إلى تغيير التحالفات الداخلية، فصائل إسلامية وعشائر يعلنون الولاء للتنظيم، وآخرون يهادنون، فيما تؤجل قوى أخرى المواجهة إلى حين. "

أخرى المواجهة إلى حين.

ترافق ذلك مع حشد دولي لمحاربة التنظيم، تحت اسم التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة التي وجدت أن محاربة التنظيم تتطلب تفاهمات ميدانية مع حلفاء النظام، لا سيما إيران.

أما جبهة النصرة التي تعرضت لضربات موجعة، بداية العام، فقد استطاعت الحفاظ على وجودها جنوبي البلاد، فيما استعادت عافيتها أخيراً في الشمال، بتحقيق نجاحات ميدانية متميّزة، أبرزها السيطرة على معسكري وادي الضيف، شرقي مدينة معرة النعمان، والحامدية، جنوبي المدينة، في ريف إدلب الجنوبي. غير أن ما يلفت الانتباه هو مهاجمة النصرة قوى معتدلة، وتمددها في المناطق الخاضعة لها، بعد تصفيتها جبهة ثوار سورية. وإذا ما استمرت المعارك على هذا النحو، فإن النصرة وداعش سيهيمنان على كامل المشهد الميداني في الشمال والشرق إلى جانب قوات النظام.

حقق النظام، بدوره، إنجازات مهمة، أبرزها في حمص وحماة وغوطة دمشق، فضلاً عن القلمون التي كانت تشكل القاعدة الخلفية وخزان الإمداد الرئيسي (البشري والعتادي) لدمشق وريفها وللمنطقة الوسطى في سورية (حمص وريفها)، ولمناطق في البادية شرقاً.

دفع هذا الواقع فصائل عسكرية سورية إلى إعادة ترتيب تحالفاتها، فتم، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تشكيل مجلس عسكري موحد، باسم مجلس قيادة الثورة السورية، ضم فصائل في الجبهة الإسلامية والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وفصائل من الجيش الحر، مثل جيش المجاهدين وجبهة حق وحركة حزم، والفرقة 13 وغيرهم.

وفي حلب وريفها، أعلنت كبرى فصائل المعارضة، أخيراً، تشكيل قيادة موحدة عرفت باسم الجبهة الشامية، وتضم حركة نور الدين زنكي وجيش المجاهدين وتجمّع "استقم كما أُمرت" والجبهة الإسلامية في حلب وجبهة الأصالة والتنمية وحركة النور.

وترافقت التطورات الميدانية بتطور سياسي، تمثل بإجراء النظام انتخابات رئاسية أحادية الجانب، كان هدفها تثبيت الوضع السياسي في البلاد، واستثمار هذا الاستحقاق في أي تسوية مقبلة، وهو ما بدا جلياً في كلام نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في زيارته، أخيراً، دمشق وبيروت، أن الانتخابات السورية شرعية والأسد رئيس شرعي.

وكما بدأ العام 2014 بتفاؤل سياسي، فقد انتهى أيضاً بتفاؤل سياسي، من خلال مبادرتين، الأولى، مبادرة المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، تجميد الصراع في حلب، والثانية الحراك الروسي لإطلاق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة.

وعلى الرغم ممّا يكتنف التحرك الروسي من غموض، لجهة الأهداف والتوقيت، فإن الخطوة استطاعت تحريك المياه السياسية الراكدة في سورية: المعارضة في الداخل والخارج تعملان على تشكيل موقف موحد، وهو أمر كان مفقوداً في "جنيف 2"، وإشارات سياسية من حلفاء النظام عن مرحلة انتقالية، ترضي طرفي الأزمة، فيما يظل مصير الأسد غامضاً في المبادرة الروسية، كما كان في "جنيف 2".

انعكست التطورات الدراماتيكية التي شهدتها الأزمة السورية خلال عام 2014 سلباً على الوضع الإنساني، حيث ارتفع عدد القتلى إلى مئتي ألف قتيل مسجل فقط، والإصابات إلى مئات الآلاف، ناهيك عن عشرات أو مئات آلاف المعتقلين، ترافق ذلك مع صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاع، بسبب اشتداد المعارك وبيروقراطية الحكومة السورية.

كما شهد عام 2014 أكبر نسبة نزوح للاجئين السوريين حول العالم، بسبب وطأة الحرب في البلاد، حيث أكد بيان منظمة العفو الدولية أن لاجئي الأزمة السورية في الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر وصلوا إلى 3.8 ملايين لاجئ، فيما يتوزع أقل من مليونين على بقية دول العالم.

١ يناير ٢٠١٥

١ يناير ٢٠١٥

محطتان على طريق الحوار السوري - السوري. الأولى في الاسبوع الثاني من هذا الشهر في القاهرة حيث يُفترض جمع كل أطراف المعارضة أو معظمها للتداول في تشكيل «وفد موحّد» أو «مشترك». وهذه خطوة كانت آخر محاولة لتحقيقها بُذلت برعاية الجامعة العربية مطلع تموز (يوليو) 2012، غداة صدور بيان جنيف الأول في 30 حزيران (يونيو)، ونتجت منها «وثيقة العهد الوطني» التي تضمنت خلاصة توافقات مبدئية بين معارضتي الخارج والداخل بشأن مستقبل الحكم في سورية، من دون معالجة نقاط الخلاف التي تمثّلت آنذاك بالموقف من «الجيش السوري الحرّ» ودوره المتصاعد، فضلاً عن الموقف من النظام «إسقاطاً» له بالقوة أو تفاوضاً معه على حكم انتقالي بوجوده أو من دونه.

المحطة الثانية متوقعة في الاسبوع الأخير من هذا الشهر في موسكو، حيث يُفترض أن يبدأ «الوفد الموحّد» نقاشاً حول جدول أعمال الحوار ثم ينضم وفد يمثّل النظام الى ما بات يسمّى «مؤتمراً تشاورياً»، بمعنى أنه مفتوح وغير ملزم، لكن اذا وجد كل طرف أن الاطروحات مناسبة يمكن عندئذ تحديد بداية للحوار. ليس معروفاً اذا كان الراعي أو المضيف الروسي، أو أي من الطرفين، سيطلب وضع سقف زمني. وليس معروفاً أيضاً اذا كان الشروع في الحوار سيتزامن مع هدنة ميدانية أو نوع من وقف اطلاق النار، فهذا يتطلّب أن تكون الفصائل العسكرية مشاركة وأن يكون هناك التزامٌ فعلي على الأرض.

من الطبيعي تصوّر أن الجانب الروسي سيحاول القيام بدور الوسيط لتدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر، مستعيناً بالاتصالات والتنسيقات التي يجريها (مع مصر وتركيا من خلال زيارتي فلاديمير بوتين) وتلك التي اجراها مع ايران. ويجدر التذكير بدوافع هذه الدول، فروسيا شعرت بأن «التحالف الدولي ضد الارهاب» أدّى الى تهميشها فيما هي منهمكة بالأزمة الاوكرانية، لكن اشكالات هذه الحرب في سورية فتحت لها ثغرة للعودة الى المشهد عبر تنشيط «الحل السياسي»، وعلى رغم الخلافات منحها الاميركيون والاوروبيون تأييداً أولياً، أي مشروطاً. لم تتردد ايران في دعم تحرّك روسيا لعلمها أنها لم تبدّل أياً من مواقفها المعلنة طوال الأزمة السورية، لكنها تتنكّر الآن بدور الوسيط، ثم إن الدولتين خشيتا من تعفّن الصراع وتهديده مصالحهما، ولذا تراهنان على حل سياسي لا يمانعه أحد لكنهما تحرصان على ترتيبه بما يناسبهما.

ولما كانت تركيا تواجه مشاكل مع الولايات المتحدة في ما يتعلّق بقضايا تركية داخلية وبـ «الحرب على داعش» ومخرجاتها السورية، فقد آثرت أنقرة أن تدفّئ التقارب مع موسكو، ولعلها سمعت من بوتين ما شجعها على مساندة صامتة للمسعى الروسي. ومعلومٌ أن «إسقاط نظام بشار الأسد» هو أحد الشروط التي أعلنها رجب طيب اردوغان لمشاركة تركية نشطة في التحالف ضد الارهاب. أما مصر التي تطمح الى استعادة دور عربي فسرّبت مصادر مختلفة مراراً عزمها على طرح مبادرة من أجل سورية، لكنها أدركت الحاجة الى دفع دولي ولم تلمس استعداداً لدى الولايات المتحدة، لذا واظبت على الاتصال والتشاور بغية إنضاج الأفكار والمواقف المتوافرة. وعندما أبدت روسيا نيتها تحريك الجمود في الملف السوري، وجدت مصر أنها تستطيع توظيف علاقاتها المعقولة مع المعارضة السورية وعلاقاتها السويّة مع النظام لتفعيل حل ينسجم مع ثوابت سياستها التي هجست دائماً بالمحافظة على وحدة سورية وبقائها في/ أو عودتها الى الكنف العربي، ما يتناسب مبدئياً مع أهداف السعودية.

تستند روسيا، وفقاً لما يردّده مسؤولوها ومنهم المبعوث ميخائيل بوغدانوف، الى أن النظام والمعارضة بلغا نهاية الطريق في الأزمة. وعموماً بات الجميع، وبالأخص ستافان دي ميستورا صاحب خطة «تجميد الصراع بدءاً من حلب»، يرددون أن النظام ليس قادراً على استعادة الحكم والسيطرة على كامل سورية وأن المعارضة بالكاد تستطيع الحفاظ على مناطق سيطرتها أمام هجمات النظام وغزوات «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش». لا شك في أن هذا مبرر قوي للضغط على الطرفين للبدء بالتنازل وصولاً الى حل سياسي. وبناء على حصيلة المشاورات الروسية، يتبيّن أن موسكو تركز حالياً على الشكل وترحّل أي بحث في مضمون الحوار نفسه، بل تفضّل الإبقاء على الغموض بالنسبة الى المحاور الجوهرية التي يتوقف عليها الحل، وإنْ تذكّرت من حين الى آخر «بيان جنيف». واذا صحّت المعلومات عن لقاء بوغدانوف مع الأمين العام لـ «حزب الله»، وتأكيد الأخير أن «الأسد خط أحمر»، فقد يعني ذلك أن المبعوث الروسي دخل في التفاصيل، وطالما أن المكانة الايرانية لنصرالله زادت تميّزاً بفعل مشاركة حزبه في القتال، فلا بدّ من أنه يعبّر عن رأي المرشدية التي تولي موقفه من الحل في سورية أهمية خاصة.

لا تختلف روسيا مع ايران بالنسبة الى «الأسد خط أحمر»، فكلتاهما لا تنظر بارتياح الى «معارضة الخارج» وسقفها السياسي العالي وعلاقاتها الاقليمية، وتتوجس تحديداً من مطالبها المسبقة في ما يخص «رأس النظام». لا تنسى الدولتان أنهما ربطتا مصالحهما في سورية بوجود الأسد في السلطة، لكن الأزمة بلغت في بعدها «الداعشي» حدّاً يستدعي براغماتيتهما. فهما لا تجهلان أن «رأس الأسد» هو بالضرورة محور أي حل سياسي، وأن اصرارهما على بقائه بحجة «الحفاظ على الدولة والمؤسسات» لم يعد ذريعة قابلة للترويج لأنهما تعانيان من الاهتراء الذي انتابه ونظامه. أما الذريعة التالية أو بالأحرى خيارهما البديل فقد صيغ كالآتي: «الحفاظ على النظام من دون الأسد للحفاظ على الدولة والمؤسسات»، لكن مع افتراض توافق الروس والايرانيين، فإنهم لن يُقدِموا على إبدال الأسد بشخص آخر ما لم يفتح البازار أمامهم ليعرفوا مع مَن سيساومون وبأي ثمن وأي شروط.

في ضوء المعطيات الأولية، يبدو التحرك الروسي لمصلحة نظام الأسد، وهو لم يعلن موافقته على المشاركة في المؤتمر التشاوري إلا بعدما تعرّف الى مختلف التفاصيل. ولا تخفي الأطراف الثلاثة، روسيا وإيران والنظام، أنها تعوّل بشكل رئيس على معارضة الداخل وقابليتها للانخراط في حوار مع النظام واستعدادها للموافقة على حلٍّ يأخذ شكلياً بالخطوط العريضة التي تطرحها، لكنه حل يهدف خصوصاً الى تجديد «شرعية» النظام، وقد يتخذ شكل «حكومة مختلطة» يمكن أن تتولّى رئاستها شخصية معارضة لا تمانع وجود الأسد في الرئاسة، وأن يُعهد ببعض الوزارات الى معارضين آخرين. وقد يقال إن هذه حكومة «انتقالية»، في انتظار الدستور وقانون الانتخاب والأحزاب ثم الانتخابات نفسها فضلاً عن انتخاب رئيس («جديد»؟). في السياق، يُراد تهميش «الائتلاف» المعارض باجتذاب بعض وجـوهـه والحـؤول دون ترؤسه «الوفد الموحّد» للمعارضة وقيادته المفاوضات كما في جولتي جنيف أوائل 2014. ولأن مسار التفاوض سيكون طويلاً، فإن أعضاء «الائتلاف» المشاركين سيشعرون بأنه جرى توريطهم، فإذا واصلوا يحترقون سياسياً وإذا انسحبوا يُتهمون بالعرقلة والتعطيل، لكن الآخرين سيتابعون التفاوض... وصولاً الى «الحل».

ثمة أفكار متداولة في سياق التحضيرات، ومنها أن يجرى احترام تمثيل كل الفئات وضمان مشاركتها في كل المؤسسات. ولدى شرح هذه الفكرة يقال اختصاراً إنها قد تقتبس المعايير (الطائفية) التي صيغ بها «اتفاق الطائف» اللبناني. لكن، في كل الأحوال، هناك شروط أساسية لأي حل، كي يقترب من أن يكون حقيقياً، وأولها ألا يجرى تفصيله على مقاس الرغبات الروسية - الايرانية، وأن لا بدّ من أن يرسم خريطة خروج الأسد، طريقاً وبوابةً، بدءاً من إقرار إخضاع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية، أي للحكومة الانتقالية، بغية اعادة هيكلتهما وإبعادهما من التدخل في الحياة السياسية.

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

العدائية: هي ممارسة القوة أو الإكراه ضد النفس أو الغير عن قصد، وعادة ما تؤدي القوة إلى التدمير أو إلحاق الأذى أو الضرر المادي وغير المادي بالنفس أو الغير، وغالباً مايكون السلوك العنيف نواة للإجرام فالتصرف العدائي قد يلجأ إليه الإنسان حتى يتمكن من الحفاظ على بقائه ونوعه من ناحية، وإشباع حاجات الذات وتحقيق الفعالية والوجود من ناحية أخرى، فلما تكون المقاصد الكامنة وراء السلوك العدائي منطوية على إلحاق الهلاك بالحرث والنسل تكون مؤشرات على تطور العدائية.

إن حالات الإحباط الشديد تؤدي إلى ظهور قدر معين من العدوانية التى تعتمد على كمية المشاعر السلبية الناجمة عن حالة الإحباط أو الفشل، ولما كان الإحباط مفتاحاً للغضب، والغضب بدوره يؤدي إلى العدوان، والعدوان يعتبر بمثابة (الدينامو) الذي يقوم بتوليد العنف، فإن العنف يتحول في هذة المنظومة السيكودينامية إلى سلوكيات مضطربة ومسالك دامية تتبلور فى نهاية المطاف لتصل إلى الانتقام.

فتكون بذلك العدائية شكلاً من أشكال السلوك التعويضي عن الإحباط المستمر، وهو نشاط هدام يقوم به الفرد لإلحاق الأذى بالآخرين، سواء عن طريق الاستهزاء الكلامي أو الألم الجسدي ويمكن ان يفضي في حالات متطورة إلى إيذاء الذات. فالنزاع حول ملكية شيء ما، أو الأحقية في مكان ما، أبرز ما يستثير العدائية في السلوك، إذ يرى كلا الطرفين المتنازعين أن له الأحقية في التملك.

لكن هل يفضي بنا ذلك إلى تفسير العدائية المفرطة التي تعامل بها نظام الأسد في مواجهة المتظاهرين السلميين والمدنيين العزل؟ ألم يكن ممكناً أن يتلافاها النظام بشكل من أشكال الحوار أو استيعاب الطرف الآخر وتحقيق بعض مطالبه؟ ولكننا نرى أن النظام وقع في فخ العدائية، إذ أن خوفه من فقدان مايعتبره مملكته الخاصة، وغريزته الغوغائية التي لاتجد بداً من القضاء على أعدائه في سبيل البقاء، حذت به إلى استخدام العدائية المرعبة حيال الأشخاص، والأماكن، وحتى الممتلكات العامة. فنرى منذ بداية الثورة شبيحة النظام يرددون هتافات توحي بالعدائية "الأسد أو نحرق البلد"، كيف ذلك؟ ومن غير المنطقي بل ومن المرفوض عقلاً إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين لايحملون سلاحاً.

وهذا أيضاً ما نراه جلياً في سلوك المدعو رستم غزالة حين قام بإحراق قصره في درعا لكي لا يدخله الثوار، إنها العدائية الموجهة والتي تتعدى إلحاق الأذى بطائفة معينة، إلى إلحاق الأذى بالممتلكات، وتحويل المدن إلى ركام، وجعل الآثار قاعا صفصفاً. وهي ترجمة واضحة لما يحسه النظام وأفراده من إحاطة الخطر بهم فيعمدون إلى ما يسمى سياسة "الأرض المحروقة". إضافة إلى ذلك أبشع أشكال العدائية متجسدة في الأساليب المستحدثة في التنكيل بالمعتقلين وسومهم أشد أنواع التعذيب والانتهاكات الجسدية، والإهانات المعنوية والعمد إلى استخدام كل صنوف التعذيب التي لا مبرر لها، من كهرباء، واغتصاب، وتجويع إلى حد الموت.

فنرى من يخرج من المعتقلات أو يموت فيها على جسده آثار من العذاب يستحيل لإنسان سوي أن يرتكبها في حق بشر، وللإستدلال على أن العقدة المرضية تسيطر على هؤلاء الأشخاص، أننا نراهم يوثقون جرائمهم بالصور ويتفاخرون بها مما يدل على حالة الإحباط والفشل التي أدت إلى توليد العنف المؤذي، فلا يمكن لشخص سوي أن يمارس العنف أو يستعرض قوته البدنية على شخص مكبل معصوب العينين، لأن الأشخاص الأسوياء يؤمنون بضرورة تكافؤ الفرص حتى يشعر المنتصر بنشوة الانتصار، أما الانتصار على شخص لايمتلك أيا من أدواتك فهو لا يعدو كونه فشلاً ذريعاً وضعفاً واضحاً.

وترتفع حدة العدائية عند البعض حتى تصل إلى حد الجريمة البشعة، إذ غذت الميول الطائفية عقدة العدائية، فصار شبيحة النظام وموالوه خاصة من الشيعة الذين يتعبدون بقتل السنة، يعمدون إلى ارتكاب مذابح جماعية طالت حتى الاطفال.

يفسّر اختصاصيو علم النفس العدائية على أنها: خط حماية متفجّر قوامه الخوف من تكرار معاناة القمع، فالعدائي يبادر إلى الهجوم لحماية موقعه الدفاعي، مما يفسر حرب البقاء التي اختلقها النظام ومؤيدوه على اعتبارهم أقلية يدافعون عن وجودهم ازاء من ارتأوا أنه من الممكن أن يهدده في حال لم يكونوا في السلطة، إلا أن السحر انقلب على الساحر فبات الأسد يلقي بأبناء طائفته إلى التهلكة بحرب مفتعلة يدفع ثمنها الكل حتى من لا ناقة له فيها ولا جمل.

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

احتلت ظاهرة "المقاتلين الأجانب" خلال العام حيّزا هاما من الانشغال الدولي بها، ومخاطر تفاقم هذه الظاهرة وانعكاساتها المستقبلية على المستوى الإقليمي والدولي، ولأوّل مرة يتم حشد قرارات دولية لمواجهتها.

فالحملة الدولية التي تشنّ منذ عدّة أشهر ضد تنظيم الدولة "داعش" بقيادة الولايات المتّحدة بشكل أساسي تستند من الناحية القانونية إلى قرار مجلس الأمن رقم 2170 المتخذ في الجلسة 7242 بتاريخ 15 أغسطس/آب 2014، وقرار مجلس الأمن رقم 2178 في الجلسة 7272 بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2014. وقد صدر القراران تحت الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة والذي يتضمن جواز استخدام القوّة ضد الأطراف التي صدر القرار بحقها وفق المادة 42 من الفصل السابع.

القرار 2170 طويل وفيه الكثير من التفاصيل، لكن المدقق فيه سيلاحظ أنّه خصص صفة "المقاتل الأجنبي"، لأولئك الذين انضموا من الخارج إلى ثلاثة أطراف فقط هي: تنظيم الدولة "داعش"، الذي كان معروفا آنذاك باسم تنظيم الدولة في العراق والشام، وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى أي جماعة ترتبط بشكل مطلق بتنظيم القاعدة.

ويعتبر أن تدفق مقاتلين أجانب إلى هذه التنظيمات أجج النزاع وساهم في إشاعة التطرف العنيف، ومطالبا هذه الكيانات الثلاثة بالكف فورا عن كل أشكال العنف وأعمال الإرهاب ونزع سلاحها وتسريح قواتها فورا، بالإضافة إلى مطالبته جميع الإرهابيين الأجانب المرتبطين بهذه الكيانات بالانسحاب فورا.

أمّا القرار 2178 فإنه يسمي أيضا بالاسم التنظيمات الثلاثة السابقة الذكر، لكنه في المقابل يتضمن تعريفا واضحاً لماهية "المقاتل الأجنبي"، إذ يقول عن المقاتلين الأجانب، "أي الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على الأعمال الإرهابية، أو تلقي ذلك التدريب، بما في ذلك في سياق النزاعات المسلحة". كما يطالب القرار المقاتلين الإرهابيين الأجانب بنزع أسلحتهم والتوقف عن جميع الأعمال الإرهابية والمشاركة في القتال في أي نزاع مسلح.

هذان القراران يتجاهلان ثلاثة عناصر أساسية تتعلق بالإرهاب في سوريا والعراق:

العنصر الأول: أنّ هذا الإرهاب هو نتيجة لاستخدام العنف من قبل أنظمة استخدمت الإرهاب ضد المواطنين العزّل، وبالتالي فإن هكذا قرارات تتعامل مع النتيجة وليس مع السبب.

"القرار 2170 خصص صفة "المقاتل الأجنبي" لأولئك الذين انضموا من الخارج إلى ثلاثة أطراف فقط هي: تنظيم الدولة "داعش" الذي كان معروفا آنذاك باسم تنظيم الدولة في العراق والشام، وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى أي جماعة ترتبط بشكل مطلق بتنظيم القاعدة"

العنصر الثاني: أن التطرف والتحول في شكل الصراع جاء نتيجةً لتدخل المقاتلين الأجانب الشيعة، وقد حذرت العديد من التقارير لا سيما في بداية اندلاع الثورة السورية وفي العام 2012 من أن تدخل عناصر شيعية تابعة لإيران مباشرة أو لأذرعها في المنطقة كحزب الله وكتائب أبي الفضل العباس سيخلق حربا طائفية، ويحول شكل الصراع ويغذي التطرف.

العنصر الثالث: أنّ التعريف الذي أطلقه قرار مجلس الأمن 2178 على مصطلح "المقاتلون الأجانب" يتجاوز التنظيمات الثلاثة المذكورة في القرار، وينطبق تماما على التنظيمات الشيعية.

الاستنتاج الذي من الممكن أن نخرج به من هكذا قراءة يفيد بأنّ هذه القرارات مفصّلة على مقاس جماعة معيّنة، وبالتالي لا تهدف إلى معالجة المشكلة الحقيقية، فضلا عن موضوع تدفق المقاتلين الأجانب. ومن الواضح أنّ هذه القرارات شكّلت أساس الخطاب السياسي للمسؤولين الأمميين وحتى السياسيين في الدول المعنيّة بالملفين السوري والعراقي، لأنك عندما تجلس مع هؤلاء المسؤولين تلمس أن فهمهم عن "المقاتلين الأجانب" يكاد ينحصر تماما بهذه الكيانات الثلاثة، وأنّ مكافحة الإرهاب بالنسبة لهم هي مكافحة هذه التنظيمات فقط.

إن مثل هذا التعامل الانتقائي و"الأعور" إن صح التعبير ينسف مفهوم الحل من أساسه، ويعقد المشكلة بل ويزيدها. على سبيل المثال كان المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب قد أصدر خلال اجتماع عقد بين وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير خارجية جمهورية تركيا في سبتمبر/أيلول الماضي، ولأول مرة، على الإطلاق (لائحة "الممارسات الحسنة" لرد أكثر فعالية على ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب) وتتضمن 19 ممارسة حسنة تتوزع على محاور: كشف التطرف العنيف والتدخل ضده، منع وكشف والتدخل ضد التجنيد، كشف السفر، الكشف والاعتراض عند العودة.

ووفقا لهذه اللائحة فقد ورد في البند رقم 5 أنه "يجب أن تتحاشى برامج مكافحة التطرف العنيف وأن تسعى للحيلولة دون ربط المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو التطرف العنيف بأي دين أو ثقافة أو جماعة إثنية أو جنسية أو عرق. وفي سياق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، هناك احتمالية قوية بشكل خاص لحدوث مثل ذلك الربط فيما يتعلق بالدين. إن مثل تلك الأساليب المتحيزة في التعامل مع التطرف العنيف ستقيد وجهات نظر أولئك المسؤولين عن وضع مبادرات مكافحة التطرف العنيف، ويمكن أن تسبب النفور لأفراد المجتمع المحلي الذين تعتبر تعاونهم هاما في إنجاح مثل هذه الجهود، كما يمكن استخدامها من قبل المجموعات الإرهابية المتطرفة كدعاية لتقويض هذه الجهود".

الفقرة الأخيرة غاية في الأهمية وتجسد لب الموضوع ولا يبدو أنّ المسؤولين الدوليين في صدد فهمها، ويدعم ذلك ما نُشر مؤخرا على سبيل المثال حول المبعوث الأممي دي مستورا، حيث اعتبر الأخير خلال لقائه مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بأنّ "المليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا ليسوا مقاتلين أجانب على اعتبار أنّ النظام طلبهم"!، وهو ما يعطي انطباعا لدى المستمع بأنّ معيار تصنيف "المقاتل الأجنبي" يرتبط بطلب السلطات له أو عدم طلبها له، علما أنه وحتى في حال افترضنا جدلا صحّة هذا المعيار، فإنه لا يصح في حالة الأسد الذي لا يسيطر إلا على جزء بسيط من البلاد (حوالي الثلث وفق آخر التقديرات) لكونه نظاما غير شرعي ومتورطا في مقتل مئات الآلاف من المدنيين.

ولا يسري هذا الفهم المجتزأ لمصطلح "المقاتلين الأجانب" على هذه الشريحة الرسمية فقط، بل هناك على ما يبدو من يحاول أن يكرّس هذا الفهم الخاطئ في المجال العام، والمفاجأة أنّ هذه الجهود تأتي من قبل الجانب الأميركي مؤخرا. فعلى سبيل المثال انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الرسوم المعلوماتية (إنفوغراف) عن المقاتلين الأجانب، ربما أشهرها على الإطلاق تلك التي تتضمن رسما للكرة الأرضية وعليها خطوط من البلدان التي يأتي منها مقاتلون أجانب للذهاب إلى سوريا مع أعداد مرتبطة بكل بلد.

لاقت هذه الرسومات رواجا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي ونشرت أيضا في عدد من الصحف الأجنبية المعروفة كالواشنطن بوست. لقد لفت انتباهي أنّ البلدان والأعداد تتحدث على ما يبدو فقط عن المقاتلين من مذهب معيّن. فعلى سبيل المثال، لا يوجد في الخارطة إشارة على الإطلاق لأي مقاتلين أجانب من إيران، أما العراق فالرقم هو 247 وأما لبنان فالرقم مثلا هو 890.

وقد أثار هذا الأمر فضولي على اعتبار أنّه من المعروف والموثق وجود مليشيات إيرانية في سوريا، وأنّ عدد المليشيات العراقية التابعة لإيران أيضا يفوق بكثير هذا الرقم، وأنّ أعداد عناصر حزب الله التي دخلت من لبنان إلى سوريا بالآلاف، فكيف ولماذا يتجاهل الرسم ذلك؟ بحثت عن المصدر الأساسي للصورة، فوجدت أن مصدرها هو "مجموعة صوفان" الأميركية، وعند البحث عن مديرها وجدت أن اسمه "علي صوفان" الذي عمل مع المخابرات المركزية الأميركية، وهو من أصل لبناني.

"العصابات الإرهابيّة التابعة للمحور الإيراني تكاد لا تعد ولا تحصى، حتى أن فيليب سميث المتخصص بالحركات الشيعية سمّاهم في مقال نشر في الفورين بوليسي "كل رجال آية الله" وعدهم بما يفوق خمسين تنظيما، وهؤلاء ارتكبوا فظائع قبل وبعد ظهور تنظيم "داعش" ولا تقل عنه بشاعة "

في مقابل كل ما ذكرناه، يتم تجاهل حقيقة وجود مقاتلين أجانب تابعين لإيران في سوريا والعراق كانوا ومازالوا السبب الأساسي والرئيسي لصناعة بيئة مثالية لإنتاج الإرهابيين، وتوليد رد الفعل الإرهابي واجتذاب المقاتلين من الخارج.

في سوريا وحدها، يحصي تقرير هام جدا صدر قبل عدّة أشهر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان 13 مليشيا شيعيّة عراقيّة تقاتل في سوريا، لعل أبرزها كتائب حزب الله ولواء أبو الفضل العباس ولواء كفيل زينب، وكتائب سيد الشهداء وفيلق الوعد الصادق ولواء الإمام الحسين، وغيرهم ممن يبلغ تعداد مقاتليهم بالآلاف، علما أنّ العدد 13 لم يشمل كل المليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن تقارير أخرى أوردت أسماء بعض المجموعات الشيعية المقاتلة، التي لم ترد في تقرير الشبكة السورية. هؤلاء مسؤولون عن جرائم ومجازر ارتكبت بحق الشعب السوري وتمّ توثيقها بالصور والأسماء والفيديو.

هذه الجماعات ومقاتلوها لا يخفون أنفسهم بل يفتخرون بما يقومون به. من يجنّدهم معروف ومن يموّلهم معروف ومن يسلحهم ويدرّبهم ويرسلهم للقيام بمهام إرهابية معروف، وبالرغم من خرقهم للوائح طويلة من العقوبات المفروضة على سوريا، وبالرغم من أنّ عددا كبيرا منهم أيضا تابع للحرس الثوري الإيراني، الذي تطاله وقياداته سلسلة عقوبات دولية، إلا أنّ هناك تجاهلا دوليا لهم، وكأنهم غير موجودين أصلا، علما أنّ فتاوى المراجع الشيعية العليا الإيرانية والعراقيّة العلنية سلاح هام في دفع الأتباع الشيعة للذهاب إلى سوريا للقتال.

ويعتبر آية الله علي خامنئي والدائرة المحيطة به من رجال الدين من أهم الذين حثّوا على القتال. أمّا في الجانب العراقي، فيعتبر آية الله قاسم الطائي من أبرز رجال الدين العراقيين الذين دعوا إلى تجنيد المقاتلين في صفوف المليشيات الشيعية للقتال في سوريا. بالإضافة إلى محمد اليعقوبي وصادق الحسيني الشيرازي، حتى أنّ بعضهم لم يخف علنا أنّ الموضوع لا يتعلق بحماية الأضرحة والمزارات، داعيا الشيعة إلى مقاتلة الكفّار (يقصد السنّة) كالمرجع كاظم الحسيني الحائري المقيم في قم الذي أكّد ذلك في فتواه.

وقد وردت أسماء أخرى عديدة لأشهر المراجع والمشايخ الشيعة الذين كانوا يدعون إلى القتال في سوريا ويحشدون المتطوعين الشيعة وينظمون المقاتلين للقتال إلى جانب النظام السوري، ومنهم: قيس الخزعلي وعلاء الكعبي والشيخ إبراهيم داوية والشيخ محمود العداي والشيخ عادل الجبوري وأبو علاء النجفي، وغيرهم الكثير.

أما في العراق، فالعصابات الإرهابيّة التابعة للمحور الإيراني تكاد لا تعد ولا تحصى، حتى أن فيليب سميث المتخصص بالحركات الشيعية سمّاهم في مقال نشر في الفورين بوليسي "كل رجال آية الله" وعدهم بخمسين تنظيما، وهؤلاء ارتكبوا فظائع قبل وبعد ظهور تنظيم "داعش" ولا تقل عنه بشاعة أيضا بما في ذلك الاغتصاب وقطع الرؤوس والحناجر وحرق المعتقلين والجثث، وتفجير منازل المواطنين بعد نهبها وإهانة الرموز والشخصيات التاريخية للمسلمين، واختطاف وقتل المختطفين من السنّة رغم دفع الفدية التي يطالبون بها وقتل الأطفال.

"لا نريد أن نتحدث عن 50 ألف جندي وهمي اعترف رئيس الوزراء العراقي بأنهم غير موجودين فعليا، وغالبا ما كانوا يمثلون مثل هذه المليشيات حيث تدفع الرواتب وتعطى الأسلحة لهم ويقاتلون في مكان آخر"

وقد تحدّث تقرير مفصّل لمنظمة العفو الدولية نشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن جرائم المليشيات العراقية، ولعل أكثرهم وحشية كتائب حزب الله-العراق، الذي تأسس بمساعدة حزب الله اللبناني عام 2007، وعصائب أهل الحق وكتائب بدر وجيش المهدي والحشد الشعبي وغيرهم، وبعضهم كحركة النجباء نشر مؤخرا صورا عن تسييرهم لطائرات بدون طيار في العراق، مليشيات تسير طائرات بدون طيار في دولة لها جيش وحكومة على ما تقول.

ولا نريد أن نتحدث عن خمسين ألف جندي وهمي اعترف رئيس الوزراء العراقي بأنهم غير موجودين فعليا، وغالبا ما كانوا يمثلون مثل هذه المليشيات حيث تدفع الرواتب وتعطى الأسلحة لهم ويقاتلون في مكان آخر.

الغريب أنّه لم يتم تجاهل مثل هذه الجماعات الإرهابية من قبل المجتمع الدولي فقط، بل إنّ الولايات المتّحدة تعمل معهم اليوم في العراق ضد تنظيم الدولة "داعش". وبالرغم من الإنكار العلني للإدارة الأميركية، إلا أنّ الوقائع أثبتت ذلك، كما حصل في معركة أمرلي في العراق مثلا.

كما أنّ عددا كبيرا من الخبراء الأميركيين يدركون ذلك، ومنهم من أدلى بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مؤكدا أن الولايات المتحدة أصبحت عمليا تعمل مثل هذه الجماعات الإرهابية، وبعضها مدرج على لائحة الإرهاب الأميركية نفسها.

باختصار، ما يجري الآن سيؤدي إلى نتائج كارثية فيما بعد، ولن تنحصر تداعيات ذلك بالتأكيد في المحيط الإقليمي بل قد تتعداه على الأرجح إلى ما هو أبعد، إذ لطالما كانت سياسة الكيل بمكاييل متعددة سببا في تعميق الأزمات التي تواجه المنطقة منذ عقود، بالنسبة لرسالة الغرب فإن الرسالة التي قد يفهمها كثيرون في المنطقة هي أنّ هناك إرهابا سيئا وإرهابا جيدا في سوريا والعراق.

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

أربعة أعوام مرت على استشهاد البوعزيري الذي أشعل النار في جسده، فأشعل ثورة امتدت من تونس إلى مصر وليبيا واليمن والبحرين وسورية. فقد تلقفت الشعوب الصرخة التي أُطلقت في وجه القهر والظلم والتمييز، ورددت نداء الحرية الذي طال انتظاره. غير أن الثورات التي انطلقت لم تبلغ أهدافها ما أثار ردود فعل سلبية وارتكاسات سياسية ونفسية بلغت لدى البعض حد الندم على التعاطف مع طلاب الحرية والكرامة وتمني العودة إلى ما قبل الحدث التاريخي والمعركة الكبرى التي فجرها الشباب الغاضب والمتطلع نحو الخلاص وتحقيق الحرية والكرامة لكل المواطنين.

فهل كانت الثورة خطأ يستدعي الندم والاعتذار، أم خطوة على طريق التغيير؟

لا شك في أن ثورات الربيع العربي لم تتقدم بسلاسة وتحقق أهدافها المجيدة، لكن ذلك لا يجعلها نافلة أو عاراً، فالذي حصل خطوة على طريق طويل، لأن التغيير لا يتم لأننا أردناه فقط بل لا بد من توافر مستلزمات تحققه ونجاحه. لذا، تستدعي الحصافة دراسة التجربة خلال صعودها وانكسارها، وإجراء التقويم الجاد والموضوعي، وبعقل بارد، استعداداً للموجة التالية فلا يعقل أن تنهض شعوب وتدفع أثماناً باهظة من حياة أبنائها ومواردها الوطنية والخاصة ثم تعود إلى المربع الأول، وكأن شيئاً لم يكن. فالذي حصل ليس هباء أو قبض الريح، بل خبرة حياتية وتجربة غنية بالدروس والعبر.

وأول ما تمكن ملاحظته في هذه التجربة العظيمة أنها ثورات شعبية غالبية قواها شبابية ومن نمط ثوري جديد، ما جعلها حالة خاصة تتأرجح بين الانفعالية والفعل الواعي، بين العفوية والفعل المنظم، تفتقر إلى النظرة الشاملة والخطة المبرمجة والقيادة الموحدة لاعتبارات ذاتية أساسها حرمان المجتمع من حرية التفكير والحركة طوال عقود، يحكمها الأمل والتطلع إلى الخلاص.

الأمر الثاني رفض سلطات الاستبداد المطلق تطلعات المواطنين وتمسكها بمواقعها وعدم توقفها أمام المآلات الخطيرة التي ستترتب على خيارها الرافض التغيير وذهابها إلى النهايات القصوى من دون ترك خط مفتوح للرجعة.

والثالث أنها حدثت في شروط غير مواتية، فلا المجال الإقليمي ولا الدولي كان جاهزاً لاستقبال حدث من هذا الوزن والقبول به وبنتائجه المحتملة، لذا كان انخراط القوى المحلية والإقليمية والدولية في الصراع من مواقع جد متباينة ومصالح شديدة التناقض، فلكل طرف تصور ومصالح ونهاية خاصة، وهي تصورات ومصالح ونهايات لا تتسق ولا تنسجم مع الثورة وأهدافها، بل إن بعضها يتعارض معها إلى حد التناقض، وبعضها يتقاطع معها في نقاط هامشية ولا يريد لها أن تبلغ أهدافها، بل أن تحقق أهدافه هو، وبعضها يريدها محرقة عبثية بلا نهايات محددة. وهذا أقام العقبات والعُقد وكرس توازن قوى محلي غير حاسم، لارتباطه بتوازنات قوى إقليمية ودولية، وحدّ من فرص نجاح الثورات وتحقيق التغيير الشامل على رغم الثمن الباهظ الذي دُفع مادياً وبشرياً، فطريق ثورات الربيع العربي لم يكن سالكاً كما كانت الحال مع الثورات الديموقراطية ضد الاستبداد الشيوعي في أوروبا الشرقية.

وما زاد الأمور تعقيداً وإرباكاً أن ضعف إمكانات الثوار المادية قادهم إلى الوقوع في براثن قوى متطرفة، ومن خارج سياق الثورة وتوجهها السياسي، وتحت هيمنة دول إقليمية ودولية سعت إلى تحويلهم إلى أداة لخدمة استراتيجياتها الخاصة في صراعها مع خصومها وأعدائها، وهذا أدخل الثورة في سياقات ومسارات خطيرة بما أضافه من أبعاد قومية وإثنية ودينية ومذهبية أعادت تشكيل معادلة الصراع ومسرح العمليات بحيث توارى وجه الثورة الأصيل تحت ركام التشققات الاجتماعية والمذهبية والقومية.

لكن، مع كل الاصطفافات والتحزبات والتمزقات السياسية والتشققات الاجتماعية والخسائر المادية والبشرية الكبيرة، فإن ما حصل قد حفر مجرى جديداً للحياة السياسية والاجتماعية، الفكرية والثقافية، فالتجربة عكست التغير الذي شهدته الشعوب العربية بعد قرون من الركود السياسي والاجتماعي والجفاف الفكري والثقافي الذي حاولت أنظمة الاستبداد تأبيده كي تبقى على عروشها من دون حسيب أو رقيب.

فالثورة الراهنة خطوة متقدمة بالنسبة لانتفاضتي مصر في 1978 وتونس في 1984 اللتين استنتج منهما الدكتور عصمت سيف الدولة ما اعتبره قانون الثورة في المجتمعات العربية آنذاك وهو: فورة قصيرة وعنيفة. فقد تميزت عنهما في ثلاث نقاط جوهرية في عمليات التغير الاجتماعي، الأولى في كثافة المشاركة الشعبية، بخاصة الشباب، والثانية في الفترة الزمنية التي دامتها، فترة طويلة على رغم المصاعب والنتائج غير المشجعة، والثالثة في حجم التضحيات التي جاد بها المواطنون، وظاهرة التضحية وتقبّل بذل النفس وتكيف الأهل مع الخسائر، البشرية خاصة، جديدة على المجتمعات العربية. فقد أشارت وثيقة إسرائيلية كتبت في الخمسينات، تناولت الركائز التي تستند إليها إسرائيل في حربها مع العرب، إلى ركيزة رئيسية وهي عدم تحمّل العرب تبعات الحروب والخسائر البشرية نتيجة عدم ممارستهم الحرب والتكيف مع مآسيها وويلاتها لاعتمادهم على الترك والكرد والمماليك في حروبهم طوال القرون الأخيرة.

فالثورات الراهنة، والتي سميت «الربيع العربي» عن جدارة، ليست النهاية بل هي معركة ضمن صراع طويل هدفه الحرية والكرامة التي ينشدها المواطنون، يمكن اعتبارها الموجة الأولى وستليها موجات حتى تتحقق أهداف المواطنين بالحرية والكرامة في ظل أنظمة تختارها الشعوب تقوم على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس، واحترام الحريات العامة والخاصة في دولة ديموقراطية تفصل بين السلطات وتفتح الفضاء السياسي أمام المواطنين لتشكيل أطر سياسية ونقابية ومنظمات مدنية وجمعيات حقوقية وهياكل إدارية تسمح بنمو المواطنين وتطورهم وإبداعهم، وللبلاد بالاستقرار والازدهار في ظل تنمية إنسانية مستدامة.

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

في استعراض سريع أو متأنٍ لأهم الأحداث السياسية التي شهدها عام 2014، أجمعت وسائل الإعلام العالمية والإقليمية، التقليدية والحديثة، على أن الإعلان عن ولادة "دولة داعش" كان الحدث الأبرز في العام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تنظيم "داعش" بدولته التي صدمت العالم، كشف عن حقائق كارثية وضعت القوى الكبرى، والتحالفات الإقليمية أمام استحقاقات، بل تهديدات غير مسبوقة، أجبرت هذه القوى على إعادة النظر في اصطفافاتها وتحالفاتها وأولوياتها. أجبر "داعش" الولايات المتحدة وحلفاءها على تأجيل ملفات رئيسية، وقد تفرغوا جميعا لحشد تحالف دولي هدفه الأساسي القضاء على "دولة داعش" واستئصال شوكة التنظيم الإرهابي الذي يتهدد العالم، إما بشكل مباشر بما يشكله من خطر داهم على الشرق الأوسط وكياناته السياسية والاجتماعية، أو بشكل غير مباشر بما يشكله من مغذٍ لتنامي تيارات التطرف في المجتمعات الغربية.

ولادة "الدولة الإسلامية" وضعت العالم أمام تحدٍ جديد أبرز ملامحه أن الحروب المقبلة لن تقتصر على مواجهات كلاسيكية بين جيوش نظامية تقليدية، يمكن التنبؤ بخططها وأنماط قتالها أو حتى أنواع أسلحتها، بل هي مواجهة مع تنظيمات تتمدد مثل بقع الزيت في مياه المحيط، وتتكاثر مثل نبات الفطر في الطبيعة، والأهم أن "أمراءها" لا يديرون العمليات القتالية من غرف قيادة مركزية مكيفة، ولا يعتمدون على تكتيكات يمكن رصدها أو تحليلها.

الأمر الأخطر أن "دولة داعش" صدمت العالم وهي تحاربه بأسلحته من طراز "تويتر" و"فيسبوك" سعيا منها إلى كسب عقول وقلوب المتعاطفين والأنصار في كل أصقاع العالم. حتى أن خبراء الاعلام والدعاية شهدوا لـ "داعش" ببراعة توظيفه الإعلام الاجتماعي وسيلةً للدعاية والتأثير على الرأي العام المؤيد أو المعادي. وإن كانت ولادة "داعش" الحدث الأبرز والأخطر على رزنامة العام المنصرم، فإنها بلا شك، لن تغيب عن رزنامة العام الجديد، خاصة وأن التحالف العالمي الذي تجند لأجل القضاء على هذا التنظيم، لا يزال يتخبط باستراتيجية غامضة ومرتجفة، تتنازعها أجندات ضيقة، وحسابات متناقضة ومتعارضة، حتى بات هذا التحالف الدولي وكأنه عونٌ لدولة "داعش".