٢٥ فبراير ٢٠١٧

٢٥ فبراير ٢٠١٧

تتوازى الفوضى في سورية والعراق مع سباقات عديدة تخوضها إيران وإسرائيل وتركيا حول هذين البلدَين وفيهما، سعياً منها الى حجز مواقعها وضمان مصالحها. وخلال الانكفاء الأميركي مع إدارة باراك أوباما لعب كلٌّ من هذه الأطراف الإقليمية وحده محاولاً اقتطاع أكبر المكاسب من انهيار الموقع الاستراتيجي لسورية. لم يؤدِّ الدعم الإيراني لنظام بشار الأسد الى وقف الانهيار، لكن طهران استغلّته لاستنباط نفوذ لها في سورية ولوراثة النفوذ السوري في لبنان. وإذ عارضت إسرائيل ضرب نظام الأسد بعد استخدامه السلاح الكيماوي وحضّت روسيا على إيجاد تسوية مع الولايات المتحدة لتدمير ذلك السلاح فقد أيدت على الدوام بقاء الأسد طالما أنه يقتل السوريين ويدمّر الاقتصاد والعمران. أما تركيا التي انخرطت باكراً في الأزمة، بتنسيق مع واشنطن، فإن احتضانها للمعارضة السورية لم يصطدم فقط بواقع انعدام أي استراتيجية أميركية يمكن إدراجه أو تسويقه فيها بل تسبّب لها بحساسيات عدائية مع روسيا وإيران.

مع ظهور تنظيم «داعش» وانتشاره، عاد الإرهاب أولوية دولية انبرى لها تحالف دولي بقيادة أميركا، وحصل خلط للأوراق، فبقي نظام الأسد مستفيداً باستثمار «ورقة الإرهاب»، لكن إيران وإسرائيل كانتا ولا تزالان الأكثر استفادة إذ لم يهاجمهما «داعش» ولا حتى في إعلامه، وفيما ظنّت تركيا بادئ الأمر أن ثمة مصلحة يمكن تحصيلها باللعب مع «داعش» على خلفية تسهيلات تركية نالها، إلا أن موجبات الحرب على الإرهاب ما لبثت أن ارتدّت عليها بتفجيرات دامية غدا معها التنظيم ألدّ أعدائها. غير أن أميركا حصرت دورها في ضرب «داعش»، نائية بنفسها عن الأزمة الداخلية، على رغم أن جون كيري ومسؤولين آخرين في إدارة أوباما أشاروا مراراً الى تلازم مزمن بين النظام والإرهاب وإلى تلازم مثبت بين مشكلتي الأسد و «داعش». وكان لهذا النأي بالنفس دافعان: تفادي الاصطدام بروسيا، وعدم استفزاز إيران خلال انخراطها في المفاوضات النووية.

بعد عام ونصف العام على العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية، وبعد التوقيع على الاتفاق النووي، وبعد عام من التحضيرات الأميركية للحرب على «داعش»، أصبحت روسيا جاهزة للتدخّل في سورية، وبأولويتين متناقضتَين: إنقاذ النظام ومحاربة الإرهاب. وأعلنت إيران على الفور أن هذا الحدث من إنجازات استراتيجيتها، ما أتاح لها التخلّي عن أي تحفّظات في نقل أسلحتها وتصدير ميليشياتها والتباهي بتوسّعات نفوذها، فالروس كانوا في حاجة الى قوات برّية وكانوا يعلمون كالإيرانيين أن أوضاع الجيش النظامي لا تؤهله لأي دور ميداني فاعل. لكن، بعد أقلّ من شهر توصّلت إسرائيل بسهولة الى تفاهم وتنسيق عميقين مع روسيا ما لبثا أن تُرجما بسلسلة من الغارات المُجازة روسياً ضد مواقع للنظام وللإيرانيين ولـ «حزب الله» فضلاً عن اغتيالات لبعض قادته. واستلزم الأمر مواجهة معروفة تلتها قطيعة قاسية قبل أن تستعيد روسيا وتركيا علاقة طبيعية وتقيما تنسيقاً في شأن سورية، وقد ظهرت نتائجه في اتجاهَين: مشاركة تركية نشطة في محاربة «داعش» ثم وساطة مع روسيا سهّلت انسحاب مقاتلي الفصائل المعارضة من حلب.

وفيما استغلّت روسيا الانكفاء الأوبامي لتوسيع دورها في سورية والإقليم، إلا أنها لم تفلح في جذب واشنطن الى مقايضات في شأن أوكرانيا والعقوبات وملفات الدفاع الأوروبية. في غضون ذلك، باشرت الأطراف الإقليمية التعامل مع روسيا باعتبارها المرجع الجديد للشرق الأوسط، وراحت روسيا تلعب ورقة توزيع النفوذ والضمانات والتعهّدات المستقبلية على هذه الأطراف من دون أن تكون واثقة تماماً بأن ذلك الانكفاء في صدد أن يصبح خياراً استراتيجياً أميركياً دائماً. كان التواصل بين موسكو وواشنطن انقطع عملياً بعد فشل آخر اتفاق بينهما على وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات الحل السياسي في سورية، الى أن استأنفه فلاديمير بوتين مع الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب عشية التوجّه الى حسم معركة حلب. وبمقدار ما أثار انتخاب ترامب صدمة عالمية، بدا مشجعاً لروسيا وموحياً بأنه منحها تفويضاً للتصرّف في سورية، ومع ذلك بقي بوتين حذراً حيال المكاسب التي يمكن أن يحققها من أي تقارب مع ترامب، ولذلك بدا أكثر ميلاً الى محاربة «داعش» وإنهاء الصراع الداخلي وامتلاك القرار المستقبلي في سورية، فهو يتطلّع الى صفقة شاملة مع أميركا ولا يريد التفاوض معها على سورية بل استخدام سورية وموقعها للمقايضة والتحكّم لاحقاً بملف إعادة الإعمار.

لا شك في أن استقالة مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين، بسبب اتصال هاتفي بينه وبين السفير الروسي، شكّلت ضربةً موجعة لم يتوقعها بوتين وأضيفت الى جملة تطوّرات في واشنطن حوّلت التقارب مع روسيا من أولوية عاجلة لدى ترامب الى شبه خطٍّ أحمر أمامه. كما أن الصرامة التي تتعامل بها أميركا مع إيران، وإنْ كانت تخدم بوتين في خلافاته مع طهران في شأن سورية، إلا أنها تضطره الى مراجعة حساباته فإيران بالنسبة الى روسيا زبون مهم للصناعات الحربية وعنصرٌ اقليميٌ ناشط يمكن الإفادة منه، لكن يمكن أيضاً استخدامه في أي مساومة مع الأميركيين. غير أن إيران نفسها تمرّ بمراجعة لسياساتها، اذ اكتشفت لتوّها نتائج خسارتها الغطاء الذي وفّرته لها إدارة أوباما ومكّنها من تمرير تدخّلاتها الخارجية واستغلالها الجماعات الإرهابية، كما استشعرت أن تجديد العقوبات عليها يجعل رفعها هدفاً بعيد المنال من دون تنازلات طالما رفضتها. وبين التصعيد على وقع مناورات «الحرس الثوري» وخروج الرئيس حسن روحاني في أول زيارة خليجية كان وعد بها خلال حملته الانتخابية، تبدو إيران مربكة وحائرة أكثر منها متحدّية، فوضعها السوري متأرجح الى حد طلب ضمانات روسية لما تعتبره مصالح لها ولميليشياتها، ووضعها العراقي حذر على رغم القوة التي يتمتع بها «حشده» يبقى الغليان الشعبي مقلقاً، أما وضع «حوثييها» في اليمن فمن سيئ الى أسوأ.

لا تزال روسيا تراهن على ترامب كـ «حليف» مفترض، لحاجته الى تحييدها اذا كان مصمماً على مواجهة مع الصين، لكن تعثّراته الكثيرة ربما جعلت بوتين يفتقد أوباما لكثرة ما بدت أميركا معه ركيكة وضعيفة فمكّنته ليس فقط من استعراض قوّته واستخدامها الى حد ارتكاب جرائم حرب سافرة، بل أيضاً من استمالة بنيامين نتانياهو ورجب طيّب اردوغان. فمع الأول أقام صداقةً وتواطؤاً شجّعاه على طرح وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا أن شروط نتانياهو حالت دون المضي بها، وما لبث فوز ترامب أن ألقى ظلّاً على تلك العلاقة، اذ وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه مع رئيس أميركي مجنّد لتحقيق أحلامه، ليس فقط بالتخلّي عن «حلّ الدولتين» بل خصوصاً بالسعي الى «تحالف اقليمي» مناوئٍ لإيران ويضمّ دولاً عربية لكن من دون أي تنازل إسرائيلي للتوصّل الى تسوية متوازنة مع الفلسطينيين.

وبالنسبة الى تركيا، ذهب بوتين الى حدّ إغضاب حليفيه، الأسد وإيران، عندما جمّد الدعم الروسي لأكراد «حزب الاتحاد الديموقراطي» خلافاً لما يفعله الأميركيون، كما أجاز لأردوغان محاربة برّية لـ «داعش» وهو ما لم يجزه له الأميركيون لكنهم تعاملوا معه بحكم الأمر الواقع. وكان الرئيس الروسي فاتح نظيره التركي بضرورة تطوير التعاون ليشمل استخدام روسيا قاعدة انجرليك الأطلسية، ففي هذا السياق يمكن فهم تصريحات مسؤولين أتراك تتساءل عن الفائدة من تلك القاعدة اذا لم تدعم جهود الحرب على الإرهاب. ومع أن اندفاع تركيا للتعاون مع روسيا كان نتيجة لإحباطها من إدارة أوباما، إلا أن الخروج من الأطلسي لم يكن على جدول أعمال، ويبدو أن الإشارات الإيجابية الأولى التي تلقّاها اردوغان من إدارة ترامب شجّعته على الجهر بالخلاف مع روسيا في إدارتها ملفَّي وقف النار والمفاوضات السوريَين. وفي حين لم تتفق موسكو وواشنطن بعد على التعاون في تحرير الرقة، فإن كلاً منهما يدرس الآن الاعتماد على تركيا، ما يعني استبعاد أي دور لنظام الأسد وإيران.

٢٥ فبراير ٢٠١٧

٢٥ فبراير ٢٠١٧

دوما التي عاشت ومازلت مستمرة على وقع المجازر والدم ليس جديدا عليها المشهد، ولكنك في لحظات خاطفة تغيب الحياة معك ليتوقف كل شي وتستعيد مشهد القيامة ربما تشبيه أكبر من الحدث ولكنك تفقد التركيز على اختيار العبارة، فالكلمات تتساقط مع سيل الدماء المنهمر من أجساد الناس اطفال شباب ونساء كل ذلك يحدث وانت وسط المشهد،لتجد أن الموت صديقك المضاد يرافقك كالظل لا تعلم متى تنتهي حياتك ولماذا أو ربما أين؟

والمذهل كيف يتسارع الناس إلى مكان القصف للبحث عن أرواح تحت الأنقاض تصرخ بصمت علها تجد من يسمع صدها لينقذها..لتجد أشلاء أجساد ممزقة دون رحمة لأطفال لم يعبثوا بهذه الحياة سوى على وقع أصوات الحرب.

و ربما صراخ أم تبحث عن فلذة كبدها كفيل ليوقف الوقت ويبقى ضجيج الموت مستمر في زحمة البحث عن الحياة.

قد يطول الشرح والوصف ولكن مختصر الكلام في دوما أرواح تتنفس الحرية بطمأنينة متيقنة أن الله معها.

وسط ضبابية الموت المتجددة اليوم على يد من ادعى انه يراقب الهدنة ، ويعمل على تثبيتها ، يعاود عمله في هذه المنطقة لتحقيق عنصر الضغط على المفاوضات و اجبار الثوار على الانكسار ، على وقع دماء المدنيين.

دوما هي جزء من الغوطة الشرقية ، التي يبدو انها بعد هذا اليوم ستكون المذبح المتجدد ، لتمرير بعض التنازلات الجيوسياسية ، و دفع الأمور نحو ما ترنو إليه ، سواء الظاهر منها ( في جنيف و قبلها الاستانة و كذلك القابون) ، وما بطن منها.

٢٥ فبراير ٢٠١٧

٢٥ فبراير ٢٠١٧

لم يعد يخفى على أحد الحال الذي وصلت إليه ميليشيات حزب الله رغم تظاهر أمينها العام بشكل دائم بالقوة و الصمود ، خسائر بشرية فادحة في سوريا ، عقوبات دولية و عربية طالت و تطال أبرز مموليه و قياداته ، نبذ في لبنان حيث بتنا نجد الشارع اللبناني بكافة اطيافه و مركباته باستثناء حلفاء إيران في لبنان متفقين على ضرورة نزع سلاحه و تحجيم دوره .

يبدو ان صيف لبنان لن يكون هادئ ان صح التعبير كما الصيف الماضي ، فأزمات ميليشيا حزب الله ستجبره على اللعب بالنار و المتمثلة بشح بالتمويل و تنامي مشاعر الكره اتجاهه ، ضغوطات عربية و دولية لاخراجه من سوريا مسرح أعماله الإرهابية على مدار 6 أعوام، ضعف التمويل القادم من الأم إيران الغارقة هي الأخرى بالعقوبات الدولية المفروضة عليها و خصوصاً في القطاع النفطي.

سيناريوهان قد تلجئ ميليشيات حزب الله لتنفيذهما في لبنان هذا الصيف ... السيناريو الأول ربما سيكون مشابه لما حدث في تموز 2006 " حرب أيام" مع إسرائيل ، ليتم أستغلالها إعلامياً و ليظهروا عناصر ميليشيات حزب الله بمظهر حامي الحمى رادع العدا عن كافة الطوائف في لبنان ليخففوا نوعاً ما من حالة الكراهية التي يعيشونها عناصره.

السيناريو الثاني ..و هو خلق تنظيم متطرف او جلبه الى الأراضي اللبنانية ، ليتدخل الحزب بحجة محاربة التنظيمات الإرهابية ليحصل على قليل من التأييد الشعبي في لبنان ليضمن لهم أمنهم و ليبعد تلك التنظيمات عن مناطقهم .

سيناريوهان قد يكلفان لبنان و الاجئين السوريين المتواجدين هنالك خسائر فادحة ليعيد حزب الله الأرهابي التسويق لنفسه مرة جديدة و لتجاوز الضائقة المالية و حالة "النبذ" التي يعيشها .

٢٤ فبراير ٢٠١٧

٢٤ فبراير ٢٠١٧

يتبرم ستافان دي ميستورا منذ أسبوعين من أن لا وضوح لديه حول الموقف الأميركي، وحول غياب التفاهم الأميركي الروسي في شأن جنيف-4، ما دفعه إلى استبعاد حصول اختراق في المحادثات مع بدء المفاوضات أمس.

وبصرف النظر عن أجندة التفاوض في جنيف التي غاب عنها عنوان المرحلة الانتقالية، الجوهر الفعلي للقرار الدولي الرقم 2254، أي المرحلة الانتقالية في الحكم المقبل في سورية، فإن بكائية دي ميستورا على افتقاد التفاهم الروسي الأميركي لا تعني سوى أن خلطاً للأوراق حصل قبل التئام المفاوضات الرابعة حول الحرب السورية. وهو خلط يستمر في التمظهر مع بدء جنيف-4.

ليس الموفد الدولي إلى سورية وحده المربك نتيجة افتقاد الوضوح في المعادلة الدولية التي تظلل جنيف، بل إن كل دول العالم تنتظر اتضاح سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، بما فيها روسيا فلاديمير بوتين التي كانت تتوقع مرحلة تعاون مع أميركا دونالد ترامب. ومع أن إدارة الأخير ما زالت تدعو زوار واشنطن إلى ترقب بعض التقارب مع موسكو، فإن المقدمات التي تسبق هذا التطور تبنئ بأنه لن يتم في شكل أوتوماتيكي. وفريق ترامب لا يفوّت مناسبة لانتقاد سياسة روسيا في أوروبا وأوكرانيا. وزيارتا نائبه مايك بنس وقبله وزير دفاعه جيمس ماتيس للحلف الأطلسي لتأكيد استمرار التعاون معه، على رغم الخلاف حول دفع حصص دول أوروبا من تمويله، تستدعي النقزة الروسية. والمواقف الأميركية المتشددة إزاء حليفة موسكو «الإستراتيجية»، إيران، مصدر إحراج لروسيا في العلاقة مع الحليف.

أما في سورية، فإن خلط الأوراق يقوض الأسس التي أطلقت المرحلة الجديدة للتفاوض على الحلول تأسيساً على استعادة التحالف الروسي السوري الإيراني حلب من المعارضة، مع «تواطؤ» تركي، ثمنه الحد من توسع «قوات سورية الديموقراطية» في شمالها. هذا أنتج في اجتماعات آستانة، برعاية روسية تركية إيرانية، وقف النار الهش، وإطلاق الحل السياسي.

إلا أن هذا التعاون الثلاثي ما لبث أن أصيب بتصدعات نتيجة الهجوم الأميركي على إيران، والذي يشمل رفض رجال ترامب وحليفتهم المحظية، إسرائيل، استمرار وجود إيران في سورية وكذلك الميليشيات الحليفة لها، العراقية و «حزب الله»، إضافة إلى اندفاع إدارته نحو مزيد من العقوبات ضد طهران ومواجهة تدخلاتها في دول الخليج العربي.

دفع ارتفاع نبرة واشنطن خلافاً لتساهل إدارة باراك أوباما، القيادة الإيرانية إلى الاستنفار والتمسك بأوراقها السورية، بموازاة محاولات فتحها ثغرات ديبلوماسية بطرح الحوار مع دول الخليج. وهي احتاجت في الأسابيع الأخيرة إلى مشاركة قوات النظام في خرق وقف النار، واحتلال المزيد من المناطق وطرد المعارضة منها، خلافاً لاتفاقات آستانة، إما استباقاً لتفاهم أميركي- روسي على حسابها، أو لتحصين موقعها إزاء أي اندفاعة أميركية -إسرائيلية ضدها (قصف الطيران الإسرائيلي مستودعات صواريخ في القلمون). أما التصدع الثاني في التعاون الثلاثي فكان عودة تركيا إلى اتهام إيران بأنها تسعى إلى السيطرة على المنطقة وسورية، ما أطلق حملات إعلامية متبادلة. لكن اتباع طهران خطوات ميدانية مستقلة بالتعاون مع قوات النظام، أفقد موسكو صدقيتها في الحفاظ على وقف النار الذي أرادته ثابتاً من أجل تثمير إنجازاتها العسكرية في الحل السياسي. ومن الطبيعي أن تطلق عودة التمايز التركي عن طهران، معطوفة على تقارب أنقرة مع واشنطن، تحت عنوان العمل على إقامة مناطق آمنة في سورية، قلق موسكو. فهي لطالما عارضت هذه الخطوة مشترطة التعاون مع النظام، الذي سال لعابه حيال واشنطن، متجاوزاً التناغم مع الإيقاع الروسي في الانفتاح على الأميركيين، فأخذ يعد ترامب بالتعاون معه، تحت عنوان محاربة الإرهاب. واكب كل ذلك تقارب سعودي تركي أعاد طرح اقتراح الرياض المشاركة بقوات سعودية خاصة للمساهمة في تحرير الرقة من «داعش»، والتي يتهيأ الأميركيون لإرسال قوات على الأرض للمشاركة فيها أيضاً، بعد توسيع بنية وجود جنودهم في الشمال.

في المقابل سعى النظام إلى استباق دعم ترامب دوراً أردنياً في جنوب سورية لمحاربة «داعش»، عبر قصف الطيران الأردني مواقعه بعد طول غياب. وللحؤول دون استثمار صلات عمّان مع بعض تشكيلات «الجيش السوري الحر»، شن نظام الأسد هجوماً على الأخير، مترافقاً مع العودة إلى لعبة التقاطع مع هجمات «داعش» نفسها على مناطق المعارضة المعتدلة في ريف درعا الغربي، خلافاً للوعد بمحاربة «الدولة الإسلامية».

ملامح التموضعات الجديدة في الميدان السوري تخالف المعطيات التي استندت جنيف -4 إليها. وتقلبات الملعب السوري تخفّض التوقعات مجدداً، فضلاً عن رمزية رئاسة بشار الجعفري السلبية لوفد النظام.

٢٤ فبراير ٢٠١٧

٢٤ فبراير ٢٠١٧

لعل من أسوأ التداعيات على الوعي والمصالح العربية ألا يزيد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية العربَ إلا جهلاً بأميركا والتصاقاً بعقلية المؤامرة التي أوصلت ترامب إلى الرئاسة. فهو الذي يُكرر بأن على دول الخليج أن تدفع لتمويل المناطق الآمنة، ولحمايتها من تشدد إيران، إذ «ليس لدى هذه الدول إلا المال»، كما نُقل عن ترامب في خطابه في فلوريدا السبت الماضي؟!

يقود هذا إلى الأسئلة الأكثر صعوبة، فهل يكفي لتأييد ترامب بالكامل أنه يتحدث عن أن التشدد مع إيران من أولويات سياسته الشرق أوسطية؟ وهل على االدول العربية بعامة أن تُعيد صوغ سياساتها وأولوياتها وأجندتها لأنّ نجاح ترامب هو «نقطة تحوّل» في بنية النظام الدولي، أم إن عليها «الاعتصام بالحذر والحكمة والصبر الاستراتيجي وبناء عناصر القوة الذاتية الشاملة» لأنّ التقدير الأعمق هو أن نجاح ترامب «ومضة زائلة» في التاريخ الأميركي، وأنّ «أميركا الحضارة والتنوع والانفتاح والفرص وجاذبية النموذج وطريقة العيش والحرية» ستتفوق على «أميركا الانكفاء القومي والهوياتي وجهل دروس التاريخ والتبرم بقيم العصر والثقافة الكونية»؟

الجدل هنا يتعدى المفاضلة بين من يحكم على ترامب على أساس القيم والثقافة التي يحملها الرئيس الجديد ومن يحكم عليه على أساس المصالح السياسية والنزعة البراغماتية بين الدول. ولعل هذا، استطراداً، يدفع إلى الإشارة إلى التبعات السلبية لإخفاق الفكر العربي والثقافة العربية في «استدخال المصالح في دائرة القيم»، بما يجعل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات جزءاً من المصالح الجوهرية للفرد والشعب والدولة على حدّ سواء.

وكم يخسر العرب، حين يكتفون بالملف الإيراني وتشدد ترامب تجاهه ليقولوا أن «أميركا عادت إلينا»، مع أن مصلحتهم مع أميركا تتشددُ مع نهج إيران التخريبي في المنطقة من دون أن تتخلى هذه «الأميركا» عن دفاعها عن القيم الحديثة والتنوع وبناء الجسور مع الآخرين، ومن ذلك احتضان العولمة، والمساهمة في ترشيدها وإضعاف توحشها وجعلها أكثر عدالة وأنسنة، لا في الانكفاء عنها، كما يرغب ترامب.

مُحِقّةٌ بالتأكيد الدعوة إلى مناهضة دور إيران المزعزع الاستقرار في المنطقة والداعم الإرهاب المليشيوي الطائفي، لكنّ الأجدر والأجدى ألا تكون على طريقة مناهضة موسكو أميركا ودعوتها إلى «عالم ما بعد الغرب»؛ إذ مثلما أن موسكو غير مؤهلة للحديث عن نموذج عالمي في حوزتها جاذب الآخرين، وكذلك الصين، فإنه لا ينبغي الوقوع في فخّ اكتفائنا بتشدد ترامب حيال إيران طريقاً لحبّه وغض الطرف عما قد يحمله من كارثية على مستقبل العالم... إن لم يتغير.

٢٤ فبراير ٢٠١٧

٢٤ فبراير ٢٠١٧

تعود التحضيرات لمفاوضات جنيف بعد فشل مفاوضات جنيف 3، وبعد أن فتح الروس مسرباً في أستانة، جرى خلاله التفاوض مع مجموعاتٍ مسلحةٍ، كانت تعتبرها روسيا مجموعات إرهابية. وخصوصاً بعد التفاهم التركي الروسي، والذي جعل تركيا تميل الى "تليين" مواقف المجموعات التي ترتبط بها، لقبول منظور روسي، يريد إنهاء الصراع عبر إنهاء "تمرّد" الشعب، وتحويل جزء من الذين قاتلوا النظام الى "التحالف" معه ضد "الإرهاب"، أي ضد وهم جرى اختراعه ورعايته من دول متعددة، لكي يخدم تدمير الثورة بحجة الإرهاب.

لهذا يعد الروس لجنيف بما يسمح بفرض "معارضة" هي ليست معارضة، و"معارضة" باتت تقبل الشروط الضرورية لـ "نجاح المفاوضات"، وهي الشروط التي أسّست روسيا رؤيتها عليها منذ بدء دعمها النظام، وخصوصاً بعد تدخلها العسكري. بمعنى أن روسيا ترتب نظاماً على مقاسها، وتحت سلطة بشار الأسد كذلك. ولهذا، فهي تعمل على قضم المناطق التي باتت خارج سيطرة النظام، وإنهاء وجود الثوار فيها، وتقليص المساحة إلى حدّ السيطرة الكاملة على تلك المناطق، والتي لا تشمل مناطق "داعش" وجبهة النصرة، كونهما "وحدات خاصة" سورية، يحمون ويحكمون لمصلحة النظام، على الرغم من أنهم مدعومون من دول متعددة، بدت أنها ضد النظام.

بالتالي، وباختصار، ما تريده روسيا هو حل يبقي النظام ورئيسه، ويؤدي إلى تشكيل حكومة "وحدة وطنية" من أزلام النظام المفروزين بين النظام ذاته و"المعارضة". ليعاد إنتاج النظام بأشخاص جدد، لا يختلفون عن النظام ذاته، في وقتٍ تكون روسيا قد فرضت سيطرة قواتها وقوات إيران وبقايا قوات النظام (التي باتت الطرف الأضعف والأقل عدداً) على سورية. وهي تشتغل لكي تفرض "مجموعتها" كجزء أساسي في وفد التفاوض، والتي ستكون المجموعة التي تقبل "العودة إلى حضن النظام" تحت مسمى الحل السياسي.

يفرض هذا الأمر أن نكون ضد المفاوضات هذه، وألا يدخل أحد شريف فيها، بالضبط لأنها مسرحية ليس غير، وهي شكل إعادة إنتاج النظام كما هو بلا بتغيير، فالروس عدو يسيطر ويقتل، ولا يجب أن يُنظر إليها بمنظور آخر، وهي التي تريد فرض منطقها انطلاقاً من عنجهية تركبها بأنها باتت قادرةً على "قيادة العالم"، وعلى فرض سطوتها، وهو الأمر الذي جعلها تمارس كل العنف والوحشية، وتستخدم كل سلاحها المتطور، وتصرّ على أن ما قالته منذ البدء هو الذي يجب أن يُفرض في الواقع. وهي لا تفاوض إلا بعد أن تكون قد مارست وحشيتها، لكي يأتي المفاوض قابلاً بما تقرّر، وحين لا يتحقق ذلك تعود الى وحشيتها. وهذا الأمر يجعل الأمر المطروح هو قبول الحل الروسي كما هو أو استمرار عملية التدمير والقتل.

لهذا، لا يجدر التفاوض الآن، ويجب رفض كل علاقة مع روسيا التي باتت تحتل سورية، كذا بكل معنى الكلمة. إنها قوة احتلال، وهي تريد قبول كل الاتفاقات المذلة التي وقعتها مع النظام، وهي عقد إذعان احتلالي. وما يجب أن يجري التركيز عليه هو: كيف يمكن أن تغرق روسيا في أفغانستان جديدة؟ لأن ذلك وحده الذي سوف يجعلها "تتواضع"، وتتخلى عن عنجهيتها، وبالتالي، تعرف أنها فشلت في كسر "الثورات الملونة" (كما تسميها)، وأن الثورة ستنال منها.

روسيا الإمبريالية يجب أن تُواجه، وبالتالي لا بد من ممارسة "حرب عصاباتٍ" ضد قواتها في سورية، كما ضد قوات إيران، وضد كل المجموعات السلفية التي زُرعت لتخريب الثورة. ليست السيطرة على الأرض هي الأساس الآن، بل التحوّل إلى حرب عصابات هو الضروري، ولكي يُفتح الأفق لتفاوض حقيقي، يحقق بعض مطالب الشعب السوري. ليتفاوض النظام وقفاه برعاية روسيا، وليتوهموا أنهم نجحوا في الوصول إلى حل يبقي النظام بكامل أركانه. أما الثورة فيجب أن تمارس فعلها على الأرض، وأن تُسقط من صفوفها كل الذين ركبوا الموجة، وخضعوا لدول وقوى إقليمية ودولية.

ليس هذا زمن التفاوض، بل زمن إعادة لملمة صفوف الثورة.

٢٤ فبراير ٢٠١٧

٢٤ فبراير ٢٠١٧

لم يكنْ حزب العمال الكردستاني PKK يعتقدُ أن الأزمةَ السورية – كما يُسميها – سوف تطولُ كلّ هذه المدّة ، وأنها سوف تستهلِكُه وتستنقِعُه ، وربّما ترتشِفُه أيضاً.

جلّ ماكان يحلمُ به هو الانتعاشُ ماديّا ، ريثما يتمكنَ النظامُ من استعادة عافيته ، بعدَ مسْغَبةٍ عصفت به منذ طردهِ من سورية نهاية عام 2002 ، ولذلك تمثّل أولُ طُعمٍ له في عقودِ حمايةِ المنشآت النفطيّة في رميلان .

وحَلُمَ أيضاً بالعودةِ إلى نشاطه المعهود في الساحة السورية ، مع طموحٍ بالسماح له بالتحول إلى حزبٍ مرخصٍ يمثل الأكرادَ السوريين ، ويصادر باقي الأحزاب على السّاحة الكردية ، ويكون لوناً آخر لحزب الله اللبناني.

غير أن النظامُ لم يكن في وارد الاعتراف بأي حزبٍ خارج منظومته العقائدية ، وجلّ ماكان سوف يجودُ به على الـ pkk هو السماح له باستنزاف الكرد السوريين ، واستهلاكهم ، وقمعهم ، مقابل استنزاف تركيا عقاباً لها على مساندتها للثورة السورية ، ومن ثم بيعه مرةً أخرى مقابل تثبيت أركانه.

غير أن مجرى الأحداث خيّب آمال الطرفين ، فلا الثورةُ انتهتْ ، ولا النظامُ استعاد السيطرة على البلاد ، وغرقَ الحزبُ في معاركَ تفوق قدراته على حرب العصابات التي يجيدُها ، اضطّرته إلى سحبِ كل مخزونه من الرّجال القادرين على حمل السلاح من مقاتليه في جبال قنديل بشمالي العراق.

ومع تصاعدِ الأحداث في سورية ، وجدَ الحزب نفسه يغرق رويداً رويداً في أوحالِ النظام ، ولم يعد هناك خطٌ للعودة إلى الوراء ، فواجه الثوارَ وجهاً لوجه – بأمر النظام - أول مرة في رأس العين ، وبرر ذلك في حينها بأن من يقاتلهم إنما هم إسلاميون من بقايا القاعدة.

ومع غضّ الطرف عن انسلاخه من شعاراته التي نادى بها خلال عقود ، إلا أنه رويداً رويداً بدأت العامة تكتشف أن هذا الحزب – ومن ورائه النظام - يريد توريطها في مواجهةٍ مع الشعب السوري الثائر ، ومن ثمّ مع كل شعوب المنطقة ، فتوارى كلّ من كان في وجهه بقيةً من حياء ، وتصدّت للمهمة فئاتٌ من المجتمع لاتمتّ إلى الأخلاق بصلة.

وبين العزف على وتر القومية ، وقتال المتطرفين ، والوقوف في وجه العدو التاريخي تركيا ، استطاع أن يُجند آلاف الشباب في معاركه الخاسرة وإن بدتْ رابحةً لبعض الوقت.

استنفذَ الحزبُ كلّ إمكاناته المادية والعسكرية ، ولم يعدْ في جعبته الكثير ، ولعب على التناقضات ، ودخلَ في كل الأحلاف ، حتّى مع المُتناقِضَين ، بحيث بدا واضحاً أنه لم يعد لديه مبدأٌ يدافع عنه .

انتعشتْ أحلامُه باستلام المواقع من النظام ، ثم بالإدارةِ الذّاتية ، والفدرالية ،غير أن كلّ ذلك لم يبررْ وقوفَه إلى جانب النظام والمليشيات الطائفية الإيرانية ، التي حتى مع قتال الحزبِ إلى جانبها لم تتوقفْ عن إعدام الشباب الكرديّ في إيران.

وأخيراً سقطَ الحزبُ من قائمة الأحزاب الكردية شعبياً ، خاصةً مع التصريح الأخير لجميل بايق الذي أكد فيه عزمهم على الاستمرار في الحرب ضد الدولة التركية ،واتهامه كل مخالفٍ بالعمالة لتركيا ، في إشارة إلى زعيمه عبد الله أوجلان الذي نَقل عنه شقيقُه مطالبتَه الحكومةَ التركية بإيفادِ ممثلين عنها لإعادة حوارات السّلام.

ويعلمُ بايق أن تهديده هذا لن يلاقي التأييد المعهود سابقاً ، خاصةً مع اتّضّاح صورته الحقيقية بالوقوف إلى جانبِ تكتل القوى المدعومة من إيران ضدّ البرزاني في إقليم كردستان العراق.

وفي السّاحة السورية لن تقاتل تركيا الحزبَ ، ولن تمنَحْه هذه الفرصة ، لحشدِ الكرد السوريين خلفَه في مواجهتها ، بل سوفَ تتركه يضمحلُ وينتحرُ في معارك أخرى ، فهي تعلم أن نزوله من الجبال إلى السهول قضى على أسطورته عسكرياً و أخلاقياً.

وحتى إن انتهت الحرب - في غير صالح الـ PKK كما هو متوقع - فلن يعود مقاتلوه مرةً أخرى إلى الجبال ، فالذي جرّب المال والسلطة والتسلّط ، لن يكون في مقدوره العودة مرةً أخرى إلى مغاور قنديل.

التجربة السورية أثّرت على حزب العمال الكردستاني ، وأظهرتهُ على حقيقته البَشعة ، غير أنها سوف تكون آخر التجارب ، مثلما أن تجربة الانقلاب الفاشل في تركيا – التي قصَمت ظهره - ، مهّدت لمرحلةٍ جديدة تتمثل في خشيةِ الشعوب على مستقبلها ، من أيّة مقامرةٍ غير محسوبةِ العواقب ، في ظلّ توحّشٍ غربي يترصدُ المنطقةَ برمتها ، ليحرقَها بالحروب الأهليّة و الطّائفيّة والقوميّة.

٢٤ فبراير ٢٠١٧

٢٤ فبراير ٢٠١٧

يبدو أن تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي التي أدلى بها منذ أيام لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بما يتعلق بانسحاب ميليشيات حزب الله الارهابي ، لم تكن مجرد تصريح عابر كغيره من التصريحات ، أنما لحقته أفعال و تبلورت تلك الأفعال في ريف دمشق الغربي المعقل الأبرز لتلك الميليشيات .

كتبية تابعة للشرطة العسكرية الروسية حطت رحالها صباح الأمس في ثكنة النبي هابيل الواقعة جنول غرب قرى و بلدات وادي بردى لتبدء بفرز عناصرها باتجاه مناطق كانت قدر ادرجتها ميليشيات حزب الله خارطتها الصفراء كسرغايا و قرى وادي بردى ، ما لبثت أن انهت بلدة سرغايا امور التسوية مع النظام بضمانة روسية حتى باتت بعهدتهم ليتقلص دور ميليشيات حزب الله .

تعتبر ميليشيات حزب الله الارهابي نفسها الوصي الوحيد على مدن و بلدات ريف دمشق الممتدة من جسر بيروت مروراً بقرى وادي بردى و الزبداني حتى سرغايا مع الحدود السورية اللبنانية، مارست تلك الميليشيات خلال فترة تواجدها في المنطقة أبشع أساليب الإكراه من قصف و تجويع لتهجير اهلها .

هجرت ميليشيات حزب الله من مدينة الزبداني لوحدها أكثر من 30 ألف نسمة ليبقى بداخلها أقل من 200 شخص محاصرين منذ دخول المدينة في أتفاق المدن الأربعة، و قتلت أكثر من 700 شخص في الزبداني و مضايا ، كما و اقتلعت كافة الاشجار المتواجدة في سهل المنطقة و هدمت الأبنية هناك ضمن سياسة تغيير الملامح .

يبدو أن ميليشيات حزب الله باتت في طريقها لمغادرة الأراضي السورية عموماً و مناطق ريف دمشق خصوصاً ، لينتهي بذلك حلمها بتحويل تلك المناطق إلى أرضي لبنانية .

٢٤ فبراير ٢٠١٧

٢٤ فبراير ٢٠١٧

يوقن جميع من يشارك حاليا في جنيف ٤ ، أن لامكان للنجاح هناك و إنما الأمر عبارة عن بعض الوقت يتم تمضيته ، في فترة التحضير للمرحلة القادمة ، والتي سوف تلي جنيف ، ولكن مضمون هذه المرحلة ضبابي ، ويقف أمام مفترق لطريقين أحدهما مؤداه إلى مواصلة دعم الأسد و ايران إلى النهاية ، أو طريق مواجهة وابعاد ايران ، ضمن معادلة معقدة ، ولكن التطورات تشي إلى أنها ليست بمستحيلة.

يدخل ملف ايران و مليشياتها و تمددها في المنطقة ، كعقدة متجددة و موسعة في الملف السوري ، سيما مع تصاعد النفوذ بشكل يجعل الخريطة الديموغرافية مهددة بالزوال تماماً و نشوء خريطة جديدة غريبة و غير مناسبة للمنطقة بحد ذاتها أو الدول المحيطة بها على اختلاف انتماءاتها الدينية .

ولعل السيناريوهات المطروحة حالياً لما بعد جنيف تصب في أحد الخيارين ، أحدهما ما نُقل يوم أمس عن تهديد ووعيد بتحويل ادلب لحلب ثانية ، و إلحاق الغوطة الشرقية بجيرانيها في محيط دمشق ، في حال ما فشل جنيف٤ ، الأمر الذي قد يكون عبارة عن كلمات اعتادت المعارضة على سماعها طوال ردح من الزمن و لم يجد له تطبيقاً على الأرض .

أما ثاني الخيارات المطروحة و بقوة أكبر ، هو خيار التوصل إلى اتفاق شبه نهائي و توافق قريب من التام ، على أن معضلة ايران هي المشكلة الأبرز و إنهاءها يشكل أولى الخطوات المرحب بها في طريق الحل ، الترحيب الصادر من جميع الأطراف لاسيما روسيا ، التي وجدت في ايران شريكاً مضارباً و مزعجاً ، اضافة لكونه غير مقبول نهائياً من الدول المحيطة ، و كذلك تلك التي تملك القرار في العالم سواء أكان سياسياً أو اقتصادياً أم تلك التي تعتبر سوقاً رائجاً لمنتجات السلاح.

تتصاعد اللهجة العنيفة ضد ايران منذ أيام ليست بقليلة ، و لكن منذ الاسبوع الفائت بدأنا نشهد حدة غير مسبوقة ، واستخدام تعابير و أوصاف لم نعهدها من عدة أطراف لاسيما تركيا و أمريكا ، اللتان اتخذتا فيما يبدو قراراً مشتركاً بعد مكالمة جمعت رئيسي البلدين ، أتبعها سلسلة من التصريحات ، التي قابلتها ايران بـ”الصبر” ذو نوع “المحدود”.

في الوقت الذي لم تقتصر الأمور على التصريحات السياسية ، اذ شهدت الأجواء في الخليج العربي حراكاً جيداً للطائرات التي تقل المسؤولين بين الدول ، و أبرزها زيارة رئيس الأركان التركي إلى الامارات ، بالتزامن مع جولة خليجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، تحمل في طياتها الكثير من الأسرار التي تحكم معادلة المرحلة القادمة .

التوتر الآنف الذكر ، الذي يعد متوقعاً ، ليس وحده من يرجح سيناريو“ايران العدو الجديد” ليتفوق على غيره ، إذ حتى داخل الحلف الذي جمع الأسد و ايران و روسيا ، يظهر الشقاق بشكل كبير حتى أنه ظهر للعلن ، وأبرز أمثلته تصريحات حسن نصر الله الأخيرة بأن روسيا ليست من محور المقاومة مع وجود نقاط خلاف لم يحددها ، رافقه ظهور قوات روسية على الأرض في مناطق أبعد ما تكون ضمن الخطة الروسية ، و آخرها كان في القلمون الغربي (في محيط وادي بردى) ، تطورات تدل على بدأ روسيا بالعمل على خطة جديدة تقضي بكف يد ايران و أعوانها ، و سحب ميزة السيطرة على الأرض ، وبالطبع مع الاشارة إلى أن سلسلة المفاوضات سواء على الأرض أو في في الخارج ، التي تجري حاليا يلعب الروس دوراً محورياً ، مهمشاً أي دور لايران أو اي جهة ترتبط بالأسد .

٢٤ فبراير ٢٠١٧

٢٤ فبراير ٢٠١٧

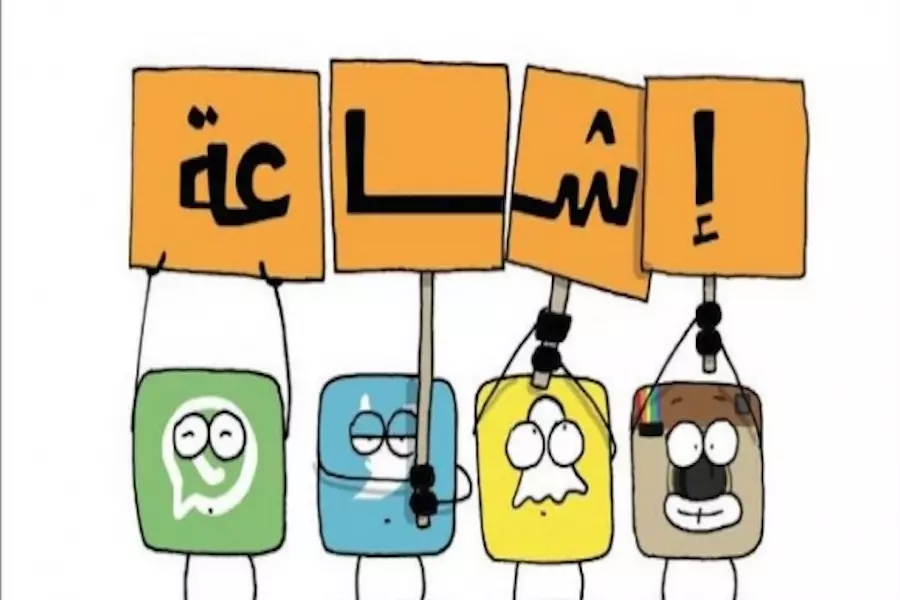

كثر في الآونة الأخيرة الترويج لأخبار مجهولة المصدر، ومن هذه الأخبار ما جلب لمجتمع ما أمراضاً نفسية كالهيستيريا وتفتيت الوحدة الوطنية في هذا المجتمع والتشكيك مع اضطرابات عقلية تصيب أصحاب القرار مما يؤدي إلي اتخاذ قرارات غير صائبة والإصابة بالتخبط مما يؤدي إلى الرهبة والخوف وفقدان الإنسان الثقة بنفسه وإضعاف الروح المعنوية لدى المقاتلين في الجانب العسكري، كما تنشأ النزاعات واضطرابات بين القادة والمقادين والناس.

فما هي الإشاعة ومن يروج لها وما أهداف المروج لها وما أثرها على المجتمع ؟!

الإشاعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع و تُتداول بين العامة ظناً منهم على صحتها، دائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة و مثيرة لفضول المجتمع والباحثين و تفتقر هذه الإشاعات عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتمثل هذه الشائعات جُزءاً كبيراً من المعلومات التي نتعامل معها.

الهدف من إثارة الشائعات

لإثارة الإشاعات أهداف ومآرب، تتنوع هذه الأهداف تماشياً مع مبتغيات مثيروها، فمنها ما هو ربحي (مادي) كما حصل في عام 2009 عندما تفجرت إشاعة مدوية في السعودية باحتواء مكائن الخياطة سنجر على مادة الزئبق الأحمر، مما أدى إلى وصول أسعار هذه الخُرد إلى مئات الآلاف من الريالات.

ومن الإشاعات أيضاً ما يكون خلفه أهداف سياسية وعادةً ما تحصل هذه الإشاعات في الحروب أو في الحالات الأمنية غير الاعتيادية، وتهدف هذه الإشاعات إلى تسبيب ربكة في الطرف المعني بالإشاعة كما حصل في الثورة الليبية لمعمر القذافي مثلاً عندما شاعت شائعة قوية بهروبه من ليبيا فاضطر للتصوير من أمام سيارته ليثبت للناس أنه ما زال موجوداً في ليبيا، وكذلك ما نقلته عشرات المواقع الإلكترونية عن جلطة بشار الأسد ونقله لمستشفى الشامي بدمشق وخوضها في أدق التفاصيل أجبر الأسد على الظهور بصور قديمة وأرشيفية قالت وسائل إعلامه أنها حديثة.

أيضاً اللعب واللهو هو من أهداف مُثيري الشائعات، والشائعات التي تقوم على هذا المبدأ عادةً ما تحوم حول المشاهير كوفاة لاعب أو حدوث حادث لفنانة وغيره من الشائعات .

من الشائعات من يصنعها المجتمع بنفسه خصوصاً للأمور المزمع أو المترقب حدوثها وذلك بكثرة ترديدها و السؤال عنها تنخلق شيئاً فشيئاً هذه الشائعات، كالحديث عن اتفاق بين الثوار والأسد في منطقة ما وتوقيع إتفاقية ما .

سبب انتشار الشائعات

يرجع البعض أيضاً أسباب ترديد الشائعات إلى: انعدام المعلومات، وندرة الأخبار بالنسبة للشعب، ومن هنا ينادون بضرورة تزويد الشعب بجميع الأخبار التفصيلية والدقيقة الممكنة حتى يكون على بينة مما يدور حوله من أحداث وأعمال تؤثر على حياته ومستقبله.

كما أن الشائعات تنتشر بصورة أكبر في المُجتمعات غير المُتعلمة أو غير الواعية، وذلك لسهولة انطلاء الأكاذيب عليهم، و قلما يُسأل عن مصدر لتوثيق ما يُتداول من معلومات، فالمجتمع الجاهل يكون بيئة خصبة ومناسبة لإراجة الشائعات.

أيضاً عدم وجود الطرف المخول بالرد على شائعة مُعينة يزيد لهيبها ويبعد عنها الشكوك والأقاويل .

في نفس الإطار نجد أن انتشار وسائل الاتصالات الحديثة تُعد سبب هام في انتشار الشائعات فهي تقوم بنشر كم هائل جداً من المعلومات في وقت يسير جداً وبكل يسر وسهولة.

قانون الشائعات

إن انعدام الأخبار وندرتها ليس بكاف لترويج الشائعة، وإنما هناك عوامل وشروط أخرى لابد من وجودها لتهيئ ظروف خلق الشائعة وترويجها.

من ضمنها وأهمها توافر هذان العاملان؛ الأهمية، والغموض، والمقصود هنا؛ أهمية الموضوع بالنسبة للأفراد المعنيين وغموض الأدلة الخاصة بموضوع الشائعة، وغالباً أيضاً ما نجد الشائعة تحتوي على جزء صغير من الأخبار أو الحقائق، ولكن عند ترويجها تُحاط بأجزاء خيالية بحيث يصعب فصل الحقيقة عن الخيال، أو يصعب التعرف على الحقيقة من الخيال.

لقد حاول كل من ألبورت وبوستمان أن يضعا قانوناً أساسياً للشائعة في شكل معادلة جبرية، ووصلا إلى أنه من الممكن وضع معادلة عن شدة الشائعة على النحو التالي:

شدة الشائعة = الأهمية × الغموض

تصنيف الشائعات

قامت محاولات عدة من جانب كثير من الباحثين لتصنيف الشائعات، واختلفوا حول الأسس التي يبنى عليها التقسيم، فالعلاقات الاجتماعية بين الناس متشابكة، والدوافع الذاتية متباينة من مجتمع لآخر، ومن هنا نرى أن من الصعب اقترح تصنيف عام للشائعات بحيث يمكن تطبيقه على أي مجتمع، أو ليكون قاعدة عملية يعول عليها حتى وإن أعطى للباحث أو الدارس الخيوط التي تساعده في تفهم الموضوع، ذلك لاختلاف الزاوية التي يقف عندها الباحثون دائماً، فقد يكون مثار الاهتمام الموضوع الذي تعالجة القصة الشائعة، أو الدافع الذي ورائها، أو معيار الزمن، أو الآثار الاجتماعية في الشعب سواء كانت: ضارة، أو مفيدة، أو سلبية.

لقد حاول بيساو أن يستخدم معيار الوقت في تصنيفه للشائعات وقسمها إلى ثلاثة أنواع :

الشائعة الزاحفة

وهي التي تروج ببطء ويتناقلها الناس همساً وبطريقة سرية تنتهي في آخر الأمر إلى أن يعرفها الجميع، أن هذا النوع من الشائعات يتضمن تلك القصص العدائية التي توجه في مجتمعنا ضد السياسيين والقادة والرموز الوطنية لمحاولة تلطيخ سمعتهم، وكذلك تلك القصص الزائفة التي تروج لعرقلة أي تقدم: اقتصادي، أو سياسي، أو اجتماعي، ويدخل في ذلك ما يقوم به المروجون من نشر تنبؤات بوقوع أحداث سيئة تمس هذه الموضوعات، ويقوم مروجو هذا النوع من الشائعات بنسخ سلسلة لا تنتهي من القصص ويستمرون في العمل على تغذيتها واستمرار نشرها.

شائعات العنف

وهي تتصف بالعنف، وتنتشر انتشار النار في الهشيم، وهذا النوع من الشائعات يغطي جماعة كبيرة جداً في وقت بالغ القصر، ومن نمط هذا النوع تلك التي تروج عن الحوادث والكوارث أو عن الانتصارات الباهرة أو الهزيمة في زمن الحرب، ولأن هذه الشائعة تبدأ بشحنة كبيرة فانها تثير العمل الفوري لأنها تستند إلى العواطف الجياشة من: الذعر، والغضب، والسرور المفاجئ.

الشائعات الغائصة

وهي التي تروج في أول الأمر ثم تغوص تحت السطح لتظهر مرة أخرى عندما تتهيأ لها الظروف بالظهور، ويكثر هذا النوع من الشائعات في القصص المماثلة التي تعاود الظهور في كل حرب و التي تصف وحشية العدو وقسوته مع الأطفال والنساء، ومثالها الحديث عن إعدام 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، فقد يكون خبراً حقيقياً ولكن نشره بالطريقة التي أراد لها العدو أن تنشر تؤكد وجود مآرب قوية له فيها.

خطر الشائعات على المجتمعات

للشائعات آثار نفسية وحسية بالغة، فبمقدورها القضاء على مجتمعات كاملة في حين أنها لم تُواجه من قِبل الأطراف الواعية، وتزداد خطورتها إذا كانت هُناك جهة ما تُزيد إسعار نار الشائعة طلباً لمُبتغياتها، فالشائعة ببساطة تجعل من الصواب خطأ ومن الخطأ صواب وقد يدعمها أحياناً بعض الوجهاء ورجال الدين، وبانتشارها وسيطرتها على عقول المجتمع قد تغير في السلوكيات وفي التعاطي مع أمور مُعينة بالنسبة للأفراد، وقد يصعب إبطالها أحياناً لتفشيها في المجتمع وتشرب المجتمع لها .

الشائعات والشغب

على الرغم من أن الحروب وأعمال الشغب والكوارث والأوبئة كلها مدمرة في حد ذاتها، فإن دمارها يشتد إذا أضيفت إليها الشائعات، وإن كنا لا نستطيع أن ندعي أن الشائعة هي السبب الوحيد أوالأصلي للشغب، إلا أن الشائعات تلعب دوراً مسانداً هاماً فيها.

إن عند حدوث الشغب تروج الشائعات أسرع من رواجها في أي وقت آخر، وهي تعكس التعصب الشديد، وأحياناً تكون كلها وليدة الخيال، فتروج الشائعات عمليات تعذيب وقتل وتلبس ثوباً جنونياً يتفق ويبرز العنف الذي يحدث ويسرع في عملية الإنتقام.

الشائعات والفكاهة

هناك علاقة بين الشائعة والفكاهة، وبالرغم من أن الشائعة عبارة عن قضية مطروحة للتصديق، وتنشر مبسطة يستسيغها الناس، فإن هناك كثيراً من القصص تنتشر على أنها شائعات وتكون من وحي الخيال الصرف. ولاتستهدف أكثر من الضحك.

أثر الشائعات على الروح المعنوية

الشائعة في مضمونها تلعب دوراً كبيراً في التأثير على معنويات الشعب، وإن اختلفت درجة تأثيرها تبعاً لنوعها والدوافع التي تكمن خلفها.

علاج الشائعات

مالحلول لمواجهة خطر الشائعات سواء النفسية أو الحسية :

المنطقية في التعامل مع الأخبار، والتأكد من المصدر خصوصاً مع الأخبار الحساسة و المهمة، والتوعية مع محاربة الصفحات و المنتديات التي تنشر بأسلوب الـ (نسخ لصق) أخبار بلا مصادر.

السيطرة على الشائعات

بوجه عام فإن النقاط والقواعد التالية التي تقوم في الواقع على ملاحظات فنية يمكن الاسترشاد بها في السيطرة على الشائعات، وسيجد الذين يحاولون محاربة الشائعات فائدة كبيرة في اتباعها:

الإيمان والثقة بالبلاغات الرسمية، إذ انه لو فقدت الجماهير الثقة في هذه البلاغات فإن الشائعات تأخذ في الإنتشار.

عرض الحقائق على أوسع مدى، ويجب أن تستغل الصحافة، والإذاعة والتليفزيون في تقديم أكثر ما يمكن من الأنباء، مع حذف التفاصيل التي قد ينتفع منها العدو، إن الناس تريد الحقائق فإذا لم يستطيعوا الحصول عليها فإنهم يتقبلون الشائعات.

الثقة في القادة والزعماء أمر جوهري في مقاومة الشائعات، فقد يتحمل الناس الرقابة على النشر أو نقص المعلومات، بل قد يحسون أن ما يسمعونه ليس إلا أكاذيب غير صحيحة إذا ما كانت لديهم ثقة بقادتهم.

وفي مثل هذه لأحوال يكون لدى الناس الوعي الكافي لإدراك أسباب نقص المعلومات التي لو نشرت قد تفيد العدو.

إن الملل والخمول ميدان خصب لخلق الشائعات وترويجها، فالعقول الفارغة يمكن أن تمتلئ بالأكاذيب، والأيدي المتعطلة تخلق ألسنة لاذعة، لذا فإن العمل والإنتاج وشغل الناس بما يعود عليهم بالنفع يساعد إلى حد كبير في مقاومة الشائعات، غالباً ما تكون الشائعات الهجومية المسمومة نتيجة دعاية العدو، أما من يقوم بترويجها فهم أولئك الذين يُعتبرون أعداء للوطن، ولذا فإن النجاح في كشف دعاية العدو بطريقة سهلة واضحة ومحاربة مروج الشائعات بكل وسيلة لهما دعامتان أساسيتان يرتكز عليها تخطيط مقاومة الشائعات.

٢٣ فبراير ٢٠١٧

٢٣ فبراير ٢٠١٧

لا أظن أن من فُجع بابنه أو ابيه أو زوجه ، سيكترث كثيراً بإعلان هيئة تحرير الشام ، عن تحقيقها النصر المؤزر على “لواء الأقصى” ، بعد أن أفضت هذه المعركة عن خسارة الثورة السورية لأكثر من ١٤٠ روحاً بأيدي المجرمين ، وجدت لنفسها طريقاً للخلاص و الخروج من مسرح الجريمة كـ “المنتصر” دون محاكمة أو محاسبة ، و إنما أقصى ما حصلوا عليه “الذل” ، وفق ما جاء في بيان هيئة تحرير الشام .

قد يكون من الأفضل على هيئة تحرير الشام أن تصمت و أن لا تتحدث بالقضية في الوقت الراهن ، وتنتظر بعضاً من الوقت حتى يخف حجم القهر و الحزن الذي يخنق المكلومين ، الذين فقدو أبنائهم ، في أشنع مجزرة تطال الجيش الحر على يد من قال في كل لحظة و ثانية، أنه جاء لنصرتهم، إذ به يبدع في قتله وحصاره و استجلاب المصائب .

تغنى بيان هيئة تحرير الشام بـ ”الثورة السورية” ، وحذر من الأخطار والمؤامرات في صف “الثورة والجهاد”، و خصصها لمن تحول من نصرة المظلوم المستضعف إلى تكفيره وقتله، و ساوى بينه و بين من وصفهم بـ” استثمار التضحيات والبطولات في ميدان السياسة والمفاوضات” ، في الوقت الذي قررت فيه إنهاء ( إنهاء كامل و مسح وجوده ) كل من قرر اللجوء للسياسية للتخفيف قدر المستطاع من آلة الموت ، في حين تكافئ الهيئة (تحرير الشام) من يقتل لمجرد القتل و يدعي الصدق و هو مخادع ، يحارب الأخطار و هو الخطر الأكبر ، بأن تفتح له الطرق للذهاب حيث ينتمي .

ليس من حق هيئة تحرير الشام أو غيرها اتخاذ القرار عن أصحاب الدم ، و أن يقرروا عنهم إطلاق سراح المجرم و فتح الأبواب أمامه ، ولا يوجد أي مبرر لذلك ، إذ أننا هنا أمام معضلة رهيبة ، تنذر بأن أي مجرم ممكن أن يتقمص دور “لواء الأقصى” من جديد ، يفعل ما يفعل وفيما بعد يتم ترحيله إلى أي مكان يطلب .

بيان تحرير الشام الذي حمل في طياته تعابير النصر و النجاح في المهمة ، لم يتطرق إلى بأي حرف عن أكثر من ١٤٠ شهيد من الجيش الحر الذين تم تصفيتهم على يد الخوارج ، الذي كانوا أخوتهم و تحت رعايتهم وحمايتهم ، و لم يتم محاربتهم إلا عندما رفضوا بيعة الأمير و خرجوا عن عباءته، فلو لو بقوا لكانوا محميين آمنين، لو قتلوا كل من هو موجود في المناطق المحررة .

و لو تمتلك هيئة تحرير الشام ، هذه القدرة الكبيرة على الانتصار و نصرة المظلوم و إبعاد المجرمين، لتخرج من سجونها مئات السوريين الأحرار الذين اختطفتهم و اعتقلتهم طوال السنوات الماضية ، دون محاكمة أو معرفة مصيرهم، رغم أنهم جرائهم (إن وجدت) لا تعتبر شيء أمام كارثة “لواء الأقصى”.

لا يمكن أن نصمت مع الصامتين و نقرر أن الذي مضى، و إنما هناك عوائل و حقوق ، و هناك عدل يجب أن يطبق علي الجميع ، الحليف قبل العدو ، الصديق قبل الرفيق ، و إلا سيكون الشرع الذي ندعي دعمه و رفع رايته ، مشوه مهاناً بدلاً من عزه و عليائه.

الثورة السورية ثورة ولدت من رحم شعب صبور و قوي ، إن صابه و أعابه بعض البثور، لا يعني أنه ضعيف يرضى بأن جهة تتمتع ببعض القوة أن تحكمه و تسلبه حقوقه و حريته.

٢٣ فبراير ٢٠١٧

٢٣ فبراير ٢٠١٧

بعد تقرير استخدام الأسلحة الكيميائية وملف القتل الجماعي تحت التعذيب لآلاف المعتقلين في سجون النظام السوري التي كشفها مصور الجيش الشرعي، وقدّم عنها أكثر من 50 ألف صورة، اعترفت المنظمات الدولية الإنسانية بأصالتها، جاء تقرير منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، عن سجن صيدنايا، ليؤكد أن ما سمته "المسلخ البشري" لا ينطبق على هذا السجن وحده، وإنما يشمل سجون سورية بأكملها. وردا على تكذيب النظام وحماته من الروس التقرير ، تحدت "العفو الدولية" نظام الأسد بالسماح لها بزيارة السجون، للكشف عن حقيقة ما يجري فيها. وجاء الجواب على لسان بشار الأسد، صاحب المسلخ البشري ذاته، بأن سورية ترفض السماح بزيارة منظمات أجنبية سجونها.

هندسة الموت السورية

وبينما يغذّي التفاهم الدولي على احتواء عواقب المأساة السورية الأمل ببدء مفاوضاتٍ لن تكون بالتأكيد سهلة، لكنها صارت حتمية للخروج من المذبحة المستمرة منذ ست سنوات، تشكل قضية المعتقلين الذين يتراوح عددهم، حسب تقديرات المنظمات الإنسانية بين مئتي ألف وثلاثمئة ألف، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين الذين تم اعتقال معظمهم على سبيل الإرهاب والترويع، ملفا رئيسيا وحاسما في هذه المفاوضات. ليس ذلك لما يمثله إنقاذ حياة أكثر هؤلاء، أو على الأقل من لايزال على قيد الحياة منهم، من مصيرهم المحتوم، ولا انسجاما مع مبادئ الحق والأخلاق التي تفرض علينا التضامن ضد أفعال منافية للإنسانية، وحاطة من قيم مجتمعاتنا وسلامتها، وإنما أكثر من ذلك لحماية السوريين والأجيال القادمة من احتمال أن تبقى الجريمة من دون عقاب، ويبقى المجرم طليقا ومستعدا للعودة إلى جرائمه، في وقتٍ تسعى أطرافٌ من المجتمع الدولي إلى تجنيبه أي عقاب، وإعادة تأهيله ليكون شريكا رئيسيا في عملية السلام، والخروج من لهيب الحرب الذي كان وراء إشعالها لمعاقبة السوريين على تظاهرات احتجاجهم.

لن يستطيع السوريون، مهما عظمت روح التسامح بينهم، تجاوز الصدمة التي سببتها تلك الأشكال غير المسبوقة من القتل الجماعي الذي يكشف عن هندسةٍ كاملةٍ للموت، مع مخططات للإبادة المنهجية بدم بارد ومع سابق تصميم. ولا تفيد التغطية على ما حصل في تجاوز هذه الصدمة، ولن تساعد على الخروج منها.

الحقيقة وحدها هي التي تشكل مدخلا للمصالحة، بمقدار ما تشكل اعترافا بالجريمة، وكشفا عن فظاعتها، وتحمل المسوؤلية السياسية والقانونية والأخلاقية.

ليس الجلادون الذين مارسوا أفعال التعذيب حتى الموت والقتل الجماعي والتمثيل بالجثث، هم وحدهم الذين كانوا يتلذّذون بشرب دماء ضحاياهم، ويتحملون مسؤولية الكارثة الإنسانية. يشاركهم في المسؤولية، كما في المتعة السادية، معلّموهم ومن أعطوا الأوامر لهم والتعليمات، وأولئك الذين دعموهم بكل الوسائل، داخل سورية وخارجها، لكن أيضا أولئك الذين صمتوا، وغضوا النظر، واعتبروا أن الأمر لا يعنيهم، أو ليس من شؤونهم. إلى هؤلاء الأخيرين بشكل خاص، وهم أي أحد، أريد أن أنقل هذه الشهادة الاستثنائية التي تغلبت على هندسة الموت، وخرجت إلى العلن، وكان من المفروض أن تبقى مخنوقةً إلى الأبد.

ليس لأي فردٍ منا حصانة في مواجهة نظام البريرية، ولا ضمانة كي لا نكون نحن أيضا في أي وقت أحد ضحاياه. إذا كانت لدينا أي إرادة للخروج من الكارثة، والعودة إلى مصاف الإنسانية، لا يمكن أن نتجاهل هذه الشهادة التي خرجت من داخل فرع التحقيق للمخابرات الجوية في مطار المزة، قرب دمشق، لا يقل شناعةً في تعامله مع السوريين عن سجن صيدنايا الدموي.

سأرتدي ملامحكم يا رفاق العذاب

كتب شاهد باسم وائل الزهراوي باسمه الصريح:

مضى يومان، وأنا مشبوح في غرفة الموت، والأصفاد كانت قد دخلت في لحم يدي، عندما أدخلوا ذاك الرجل الأربعيني بالأمس فجراً عارياً من كل شيء.

علقوه بالسقف من رجليه على غير عادتهم. كان يرتعد بشدة، لقد أدرك، بحكم أنه ضابط، ما الذي سيفعلونه به بعد قليل، دخل اثنان منهم يحملان كبلين للدبابات، وتبعهم واحدٌ منهم، يحمل قطعةً من سلك معدني شائك من النوع الذي نراه على الحدود بين الدول.

أمسكه أحدهم من شعره، وقال له .شو، سيادة المقدم، بحياتك شفتو لـ الله؟ هلق بدك تشوفو شخصي.

كانت عيونه تبكي، من دون أن يحركَ ملامح وجهه. يبكي بكبرياء لم أر مثلها في كل لحظات اللقاء مع الموت. كنت عاجزاً إلى درجة أني لم أستطع حتى البكاء معه.

أمسك المساعد السلك الشائك، وبدأ يلفهُ حول كبل الدبابة، حتى غطى كامل الكبل، فصار شكل الكبل مع الأسلاك الشائكة كوجه الموت الزؤام. وكنت قد سمعت عن آلة لِحام الحديد، ورأيت أناساً أحرقوهم بماكينة لحم الحديد. لكني لم أكن قد رأيتها أبداً قبل تلك الليلة.

دخل أحدهم، وأدخل معه آلة اللِحام. وصلها بالكهرباء. بدأت أرتجف. وكانت حركتي تزيد ألمي، لأن الأصفاد كانت تحتك بلحم يديَّ.

كبلوا له يديه للخلف. كانت أول ضربةٍ هوت على جسده العاري بالكبل الذي كانوا قد وضعوا عليه السلك الشائك، فصرخ صوتاً كأن الأرض قد صرخت معه. وفي كل ضربةٍ كانت تقع على ظهره، كانت الأشواك الحديدية تنغرس بجسده، فيشدّها المساعد المسخ، مقتلعاً بها كل ما تحمله معها من لحمه الطاهر.

وعندما كان الكبل ذو الأسلاك الشائكة يصادف معدته، كانت الأشواك الحديدية تغوص بلحمه، إلى درجة أن المساعد كان يشدّها مرتين، لتخرج وتأخذ معها قطعاً من جسده الذي كان كالوطن، يعطيهم دمه وأجزاءه، وهم يقطّعونه بأيديهم.

اقترب المساعد الثاني، وطعنه بآلة لحام الحديد، فثقب له كتفه كلها، فبدأ يتقيأ دماً. وكأن مشهد الدم كان يغريهم، فزادوا عليه بالكبل على كل أنحاء جسده، وهو يصرخ: يالله يالله مالي سواك يالله، يالله ساعدني، يارب. ولازلت أسمع صوته حتى هذه اللحظ … اقترب المسخ بآلة اللِحام، وطعنه بكتفه الثانية بقضيب اللحام، فثقب له كتفه الأخرى. فأغمي عليه، وصمت تماما.

ذهب أحدهم، وعاد ومعه عصا الكهرباء. كان المسؤول عن التعذيب هو المساعد أول نصر إسبر. قال لهم: يالله، صَحوه... ما بيطلع من هون غير عالقبر. بدي صوتوا يوصل لعند الله. بدي جربها على هادا سيدي. كنت أقرب معتقل له. نظر في عيني وقال:

إذا بتراجع وبتوسخ الأرض بعدمك هون، فهمت ولا كلب (يا كلب)، لسا بروح وبرجع بشوفك بخلقتي. ما بقى تموت ولا حيوان.

كنت أنتفض، وأنا معلق وأرجوه ألا يفعل. لم أترك شيئاً لم أتوسل به له، لكن القدر أبى إلا أن أواجه مصيري في ذاك اليوم. ضحك واقترب مني وصعقني بها في ركبتيّ. أردت أن أصرخ، لكن شيئاً ما شَلَّ فمي. شعرت كأن أحداً ما أدخل سكيناً في نقي عظامي، وكأن قلبي قد انفجر، وتجمدت عيناي، ولم أعد أرى بهما. كانت الثواني تمر كأنها سنوات. وجاء الألم أقسى من الجوع، وأعمق من الطعن، وأبعد بكثير من قدرة البكاء.

يا وطناً يحكمه الغرباء.

شهقت ولم أعد أقوى على التنفس. فبدأ يصفعني على وجهي. حتى عدت وشهقت من جديد. سمعته يقول لي: طلع (أنظر) فيني هون ولاك، طلع فيني هون. لم أكن أراه، حتى أنظر إليه. كنت ألتفت إلى الجهة الخطأً، فيصحح لي جهة رأسي بالكبل الذي أمسكه بيده الأخرى.

سألني" شو اسمك، شو اسمك ولاك عرصى؟ قلت له: أنا الرقم 1646 سيدي.

قال بعرف، بس شو اسمك ولاك، احكي:

قلت له: وائل سيدي، وائل الزهراوي سيدي. فقال أيوه، وهي لسّاك (ما زلت) متذكر اسمك. أنا، أصلا، كل الدارسين حقوق بحبن... .ثم أمسك الكبل الذي يقطر من دم المقدم، ومسحه برأسي، يريد أن ينظفه، وقال لي: أصلا كلكن دمكن متل بعض، دم وسخ.

وكم كان ما فعله عظيما، وكم كان فعلاً جميلاً من مسخ قبيح لا يعي كل ما أشعر به أبدا. وكم فرحت أني أحمل بعضاً من دم ذاك الضابط الشهيد. فقطرات الدم تلك تساويهم جميعاً عندي. وفي عمق ذاك الألم، كنت أتساءل عما يشعر به، وربع لحم جسده قد وقع تحت رأسه.

سكبوا على المقدم وعاءً من الماء. وما إن بدأ يصحو حتى صعقه المسخ بعصا الكهرباء في ظهره الذي لم يبق فيه جلد يغطي عموده الفقري. وزادوا عليه بكبل الدبابة. وبدأوا يضربونه على رأسه، والكبل الملفوف بالأسلاك الشائكه اقتلع نصف فروة جمجمته.

يا وطناً سقيتك من دمي

يا كل بقع الدم اصرخي. يا أيتها الجدران تكلمي، أخبري كل هذا العالم ماذا جرى هناك، وماذا فعلوا بنا.

يا وطناً سقيتك من دمي، وأعطيتك من لحمي وتقاسموك كالغنيمة، يا هتافاتنا التي كنت أرى فيها الحرية والإباء: أين اختفيت أين أين؟ وما لن أنساه حتى ما بعد الموت. كيف حاول في آخر لحظات حياته أن يثني جسده ويصل إلى الأصفاد التي كان معلقا بها. كانت عيناه قد عميتا وورمتا إلى درجةٍ لا توصف. ومع ذلك، يريد أن ينجو. بصق نصف أضراسه تحت رأسه. يحاول أن يقاوم الموت القادم لا محالة. ولكن. هيهات هيهات. ولات حين مناص.

ثقبوا له فخذه، وانغرس قضيب اللحام في عظامه، وأثقلوه بالكبل ذي السلك الشائك في أماكن الثقوب، وعلى رأسه، حتى غابت كل ملامحه، كما يغيب الوطن خلف أحقاب القهر، وكما يغيب الضوء، عندما ينتصر الظلام، وكما كنت أستسلم للموت، وأدعوه أن يأخذني من هناك ويأبى.

ورأيته كيف كان ُيمطر الأرض دماً، كأنه ينتقم من ظلمهم بنزفه. وشعرت أن الكون كله يمطر دماً. كان صوت تساقط دمه يشبه صوت ارتطام أكداس الجثث، حين كانوا يرمونها فوق بعضها، جثث أبناء الوطن.

المقدم الطيار 20/31، هذا رقمه واسمه وتاريخه وبطولاته وأطفاله وحياته. صرخ بكل قوته، ثم أسلم الروح هناك. هناك حين كنا نحب بعضنا إلى درجة أننا ندفن معاً في مقابر جماعية.

بعد ساعة، كان دمه قد ملأ الغرفة. فكّوا أصفاده، فوقع على الأرض جثةً لا يتحرّك. وسحبوه من رجليه، ليكون رقماً بين مئات الأرقام التي هي جبين الوطن وعزته وشرفه ورائحته.

في صباح اليوم التالي، أنزلوني. لم أكن أشعر بيدي، ولا أستطيع التحكم بكتفيّ مطلقاً. لبست سروالي الداخلي بعد سبعة عشر يوماً قضيتها عارياً. أدخلوني للجماعية الرابعة زنزانة المرضى.

عندما دخلت غرفة المرضى، كان عددنا 89 شاباً سورياً. بعد عشرة أيام، أصبحنا 62. البقية قدموا أرواحهم لكم ورحلوا. تركوا لكم كل أحلامهم وصرخاتهم ورسائلهم ودمائهم ونظراتهم قبل الموت. وهبوكم أغلى ما لديهم واستشهدوا تحت التعذيب.

لعل الأمل فيكم لا يخيب.

ومن كان صاحب حقلٍ، فلا يتسول حفنة طحين. وبعد كل تلك الأرواح، كيف يمكن أن نتخيل أن هناك سورياً حراً يمكن أن يساوم على الدم، أو يقايض على العذاب.

وبعد أن كنت هناك، ما الذي يمكن أن يبقى من حياتي سوى أن أخلص لأولئك الأحرار في أغلالهم.

سأرتدي ملامحكم، يا رفاق العذاب. سلاما عليكم أيها الشهداء الأحياء. سلاماً أيها السوريون الشرفاء.

الضابط الذي أشرف على هذه الأعمال لا يزال يمارس هوايته الدموية بانتظام في السجون السورية.