٢٧ أغسطس ٢٠١٧

٢٧ أغسطس ٢٠١٧

أول مرة تلتقي أطياف المعارضة السورية المتباعدة في حوار صريح وجاد دعت إليه الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل مؤتمر الرياض وكان جامعاً لقوى الثورة والمعارضة، ولم تحضره منصة موسكو التي ظهرت برؤية مختلفة عن رؤية مؤتمر الرياض نحو الحل السياسي. أما منصة القاهرة فلم تكن الهيئة العليا للمفاوضات بعيدة عنها، لأن عدداً كبيراً ممن حضروا مؤتمري القاهرة انضموا إلى مؤتمر الرياض ووقعوا على بيانه الشهير، ولكن خصوصيات في الآراء لدى زملائنا في القاهرة استدعت أن يظهر نوع من التباين الطفيف في الموقفين رغم أنهما يتفقان في المنطلق وفي الهدف، وهذا وضع طبيعي في مفاهيم التعددية عامة.

وقد أتيح لي أن أشارك في لقاءات الرياض مع منصتي موسكو والقاهرة، وأن أتعرف مع زملائي في الهيئة العليا إلى ممثلي منصة موسكو، وأن نجلس معاً إلى طاولة حوار وطني يبحث عن رؤية مشتركة للحل السياسي المنشود، ولمستقبل بلدنا. وكنا نبحث عن المشتركات بيننا قبل البحث عن نقاط الخلاف، لأن مساحة المشترك الوطني أوسع من مساحة المختلف حوله، فنحن متفقون حول المبادئ الكبرى المتعلقة بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، وبالحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى الأمن والاستقرار خشية حدوث أية فوضى في المرحلة الانتقالية. وعلى أن يكون بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة وأهمها القرار 2254 مرجعية للمفاوضات. وأما الاختلاف بيننا وبين منصة موسكو فينحصر في نقطتين أولاهما اعتبار منصة موسكو أن إصرار الهيئة العليا على رفض أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا هو شرط مسبق (وهذا موقف روسيا المعلن)، وثانيهما إصرار منصة موسكو على أن يستمر العمل بدستور 2012 في المرحلة الانتقالية، بينما ترى الهيئة العليا أن هذا الدستور لا يصلح أن يكون مرجعية للانتقال السياسي، ولابد من إعلان دستوري، تليه مرحلة الإعداد لدستور جديد يقره الشعب السوري.

وللأسف انتهت اللقاءات دون التوصل إلى اتفاق، وقد أعلنا أن الحوار سيستمر حتى نصل إلى رؤية موحدة، تسمح بتشكيل وفد موحد، في حين طلبت منصة موسكو تشكيل وفد (واحد غير موحد) وهذا ما يجعل فريق التفاوض مشتت الرؤى، ومتناقض المطالب.

وما يدفعني إلى الإفصاح عما دار في اجتماعاتنا في الرياض ضرورة مصارحة الشعب بكل ما يدور حول قضيته، فهو المرجعية الكبرى لرؤية المستقبل السوري، وقد سبقنا إلى ذكر التفاصيل متحدثون باسم منصة موسكو قدموا الوقائع من وجهة نظرهم، وهناك من اتهم الهيئة العليا بأنها كانت معوّقة للاتفاق، وهذا يفترض أن من لا يوافق على رؤية منصة موسكو فهو يشكل عائقاً وربما يسمى متشدداً وغير معتدل.

إن إصرارنا على ألا يكون للأسد دور في المرحلة الانتقالية هو استحالة أن يقبل الشعب بأن يكون هذا الانتقال المنشود من عهد الأسد إلى عهد جديد للأسد، وأن تصير مهمة المعارضة منح الأسد شرعية جديدة، ونحن لا نرى الحديث عن رحيل الأسد في المرحلة الانتقالية شرطاً مسبقاً، فهو صلب موضوع التفاوض، وقد قامت الثورة تطالبه بالإصلاح (ونحن شهود المرحلة) ولكنها تحولت إلى ثورة ضده منذ أن أمر بقتل المتظاهرين. وثمة استحالة واضحة في إمكانية ومصداقية أن يقود الأسد ذاته مرحلة انتقال سلطته إلى التغيير الكامل والشامل والعميق، وأن يؤسس للديموقراطية وللحرية والكرامة وهو الذي دمر سوريا وشتت شمل شعبها وهو يفخر اليوم بأن النسيج الاجتماعي فيها صار أفضل بعد أن هاجر أكثر من ثلثي الشعب، وبعد مليون شهيد ومقتول ومئات الآلاف من المعتقلين والمعوقين وبعد دمار المدن الكبرى في سوريا، وبعد أن استقدم الاحتلال إلى سوريا، وأفقدها السيادة.

إننا ندرك أن هناك متغيرات دولية تفترض انحناءة أمامها، ولكننا لا نملك حق التنازل عن أهداف الشعب، والمتغيرات قابلة لأن تتغير أيضاً، وقد أسعدنا أن تكون منصة القاهرة أقرب إلينا، مع حرصنا على أن يتفهم الإخوة في منصة موسكو دوافع موقفنا، ونرجو أن نقترب معاً من رؤية مشتركة تسمح بتشكيل وفد موحد، وأن يكون هدفنا إنقاذ سوريا وليس إنقاذ الأسد وضمان استمرار رئاسته، ونظراً لفقدان الثقة فإن الهاجس الذي يخشاه شعبنا هو أن تبدأ التنازلات خطوة خطوة، فيطلع علينا من ينادي بحق الأسد في الترشح لانتخابات الرئاسة وبيده كل القوى أمام شتات من تنافس المرشحين الضعفاء، وأن نجد سوريا أخيراً، لاسمح الله، لقمة سائغة في فم المشروع الفارسي الذي يحلم بالاستيلاء على مقدرات الأمة كلها.

٢٧ أغسطس ٢٠١٧

٢٧ أغسطس ٢٠١٧

تهديد الرئيس الأميركي بالتدخل العسكري في فنزويلا ليس من النوع الذي يمكن التعاطي معه باستخفاف، إذ أتى ليكمل حلقة من التهديدات شملت سورية وإيران وكوريا الشمالية، ومن السذاجة تخطي حقيقة أن ترامب أصبح بحاجة، بعد تراكم تلك التهديدات، إلى استخدام العصا التي يلوح بها في واحدة من هذه الساحات أو في غيرها.

وفي ظل تولي البنتاغون صدارة التعامل مع الأزمات الناشئة بعد تباطؤ انتاجية الديبلوماسية في معظم بؤر التوتر حول العالم، تذهب استراتيجية الإدارة الحالية باتجاه البحث عن عمل يظهر تحكم الولايات المتحدة بالقرار الدولي ويفضي إلى تحقيق نتائج الحرب من دون خوضها.

نموذج التفاعل مع الأزمة في كوريا الشمالية أدى جزءاً من هذه المهمة وكشف جدية التهديد الأميركي باستعمال القوة. التعلم من دروس الحرب العالمية أفضى إلى انتشار أميركي غير مسبوق في تلك البقعة من العالم، وأي حرب قادمة قد تبدأ من حيث انتهت الحرب الثانية، هذا ما قالته الآلة العسكرية لإدارة ترامب، وهو ما أوقف لحد الآن إمكانية الانزلاق إلى الحرب.

وقد تضغط الأزمة مع كوريا الشمالية باتجاه إعادة أخذ الاستراتيجية الأميركية باتجاه المحيط الهادئ فيما إذا تفاقمت، وعين ترامب على تعديل الموازين التجارية مع الصين وفق قواعد جديدة تقع العراضات العسكرية في صلبها. طبعاً التحدي الكوري الشمالي يمس الأمن القومي الأميركي بصورة مباشرة ويطاول عمقه الحيوي وأمن حلفائه، وبالتالي فمبررات التدخل الاستباقي هناك لا تحتاج إلى مقدمات كثيرة.

أما استتباب الأمر في الهادئ من دون اللجوء إلى عمل استباقي فهو لا شك ينعكس على معادلة التوازن الدولي برمتها، بخاصة مع روسيا في أوروبا والشرق الأوسط. فمنذ تبوؤ الرئيس ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية قبل مئتي يوم تقريباً قدم الروس سلسلة خطوات تؤهلهم كي يجددوا التفويض الذي أخذوه من أوباما في ملف الكيماوي في سورية، وقد أتت تجربة المناطق المنخفضة التوتر لكي تريح ترامب من وعده بإنشاء مناطق آمنة وتخفف عنه ثقل حمايتها ويتفرغ لمحاربة داعش. وما نقص من الود المفترض بين ترامب وبوتين في الساحة الدولية فاض بينهما في الساحة السورية باعتباره استكمالاً لسياسة الإدارة السابقة وليس تحولاً يُبنى على تواطؤ مع الروس كشفته الانتخابات الأميركية.

بالتوازي، فنقطة الارتكاز في الاستراتيجية الروسية تبقي على أولوية أوكرانيا ووظيفة تلك البوابة في فرض ستاتيكو اقتصادي وسياسي على أوروبا. وقد شرع ترامب في فتح الحوار حول أوكرانيا بعد تعيينه لكورت فولكر موفداً خاصاً للولايات المتحدة لتطبيق اتفاقات مينسك ومتابعة الحوار مع الروس. وفوكلر واحد من الصقور الذي ارتدى، فور تعيينه، درعه الواقي للرصاص وجال على خطوط التماس وأعلن مسؤولية روسيا عن تأجيج الحرب في شرق أوكرانيا.

حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة وحّدت موقفي روسيا وإيران تجاه المخاوف من تصعيد إدارة ترامب. وفي الوقت ذاته دفعت الأوروبيين إلى التقارب مع روسيا في شأن الإمداد النفطي للقارة، وإلى الضغط لتعديل بعض البنود في قائمة العقوبات الأميركية المتعلقة بالشركات التي تعمل على جر الطاقة من روسيا، وقد نجحوا، بخاصة بعدما تصاعد الكلام عن أهمية السوق الأوروبية للغاز الأميركي الفائض للتصدير! وأظهرت سلة العقوبات الأميركية الأخيرة أهدافاً أميركية مبيتة بهذا الاتجاه.

وبينما أطلقت روسيا على مناوراتها العسكرية في السنوات السابقة مسميات من قبيل مناورات «الشرق» و «المركز» و «القوقاز»، تتحضر هذا العام لإطلاق أضخم حشد عسكري لمناورات تجريها تحت مسمى «الغرب 2017» وتحشد لها حوالى مئة ألف عسكري. هذا الانتقال من الشرق والوسط إلى الغرب يتزامن مع طموح روسيا لتعبئة الفراغ الذي تتوقعه في النظام العالمي وتطلق عليه «عالم ما بعد الغرب». وذلك من شأنه أن يدلّل على الوجهة الاستراتيجية الرئيسية، أو بالأحرى «العقدة» الرئيسية لاستراتيجيتها وهي الغرب.

طبعاً من الصعب أن تنجح روسيا في لعب دور الشرطي في الغرب كما نجحت في لعب هذا الدور على الساحة السورية، لكنها تطل من زاوية القدرة على إدارة الجماعات التي تأخذ بالنفوذ الروسي عليها في دول المعسكر الشرقي سابقاً.

وريثما ينضج الحوار الحقيقي بين الولايات المتحدة وروسيا حول أوكرانيا، فالعالم يقف أمام توليفة فريدة من العوامل والانفعالات التي قد تؤدي في لحظة من اللحظات إلى نشوب حرب، لكن في المقابل فإن نماذج القادة في عالم اليوم ليسوا بعد فاقدي السيطرة إلى هذا الحد، فنموذج ترامب لا تحكمه فقط التعبيرات الكلامية أو النيات الجامحة، إنما أيضاً إحاطات جنرالاته العسكريين. أما نموذج كيم جونغ أون فلا تحكمه انفعالات هستيرية تذهب إلى حد التلويح بضرب الولايات المتحدة إنما أيضاً المظلة السياسية التي تؤمنها له كل من الصين وروسيا.

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

في خطابه الأخير، يبدو بشار الأسد، الفاقد الشرعية، فرحاً لنجاح سعيه في تحويل سورية إلى «كوريا شمالية» أخرى، حيث المواطنون أشبه بـ «روبوتات» بشرية، ليس مسموحاً لهم التفكير أو الخروج على تعاليم «الزعيم الأوحد» أو الاستماع إلى ما عداها، ومصيرهم مرهون بمزاج الحاكم ورغباته. فإذا غضب حلت اللعنة على من يصادفه حتى لو كان من أقرب جنرالاته، وإذا افترت شفتاه عن سماجة اضطروا للضحك والتصفيق وإبداء الإعجاب.

ويسوم الحفيد كيم مواطنيه أسوأ أنواع الامتهان، فلا يكتفي بالإعدامات العشوائية الغريبة التنفيذ، بل يجبرهم على الانصات يومياً إلى نشرة أخبار وحيدة يخصص أكثر من نصفها للتمجيد بإنجازاته ونصفها الآخر لعرض نشاطاته «المقدسة»، ويلزمهم حفظ ألقابه التي بينها «الشمس الساطعة للقرن الحادي والعشرين»، فيما هم يتضورون جوعاً ويعيشون على فتات الصينيين وبعض المساعدات من أقرانهم الجنوبيين.

ويهدد كيم «الخونة» من مواطنيه بتلقي «رصاصة في الرأس» ويشبه الأميركيين والغربيين بـ «الجرذان المرتعبة التي سيفنيها القائد العظيم».

ويبدو أن حاكم دمشق في الطريق «الصحيح» نحو تمثله بحاكم بيونغيانغ و «الارتقاء» إلى مصافه، فهو أيضاً يصف معارضيه السوريين بأنهم «حثالة» و «عبيد» و «بلا وزن، وأدوات تستخدم لمرة واحدة ثم تلقى في سلة المهملات»، من دون أن تفوته الإشارة إلى نجاحه في «إفشال مشروع الغرب الذي يعيش أزمة وجودية(...) ويعميه الغرور»، علماً أنه بالتأكيد بزّ مثاله الأعلى في بعض أساليب التعذيب والبطش الجماعي.

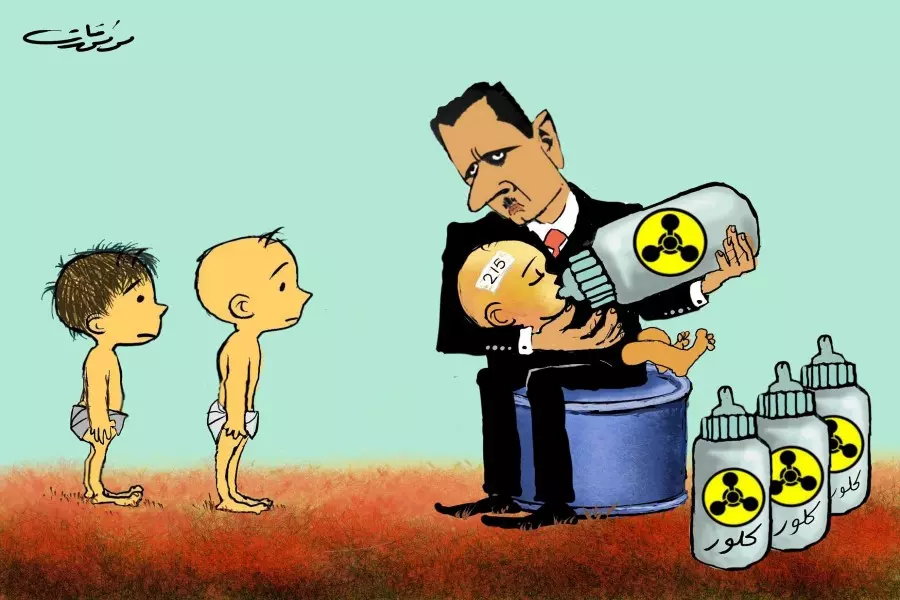

وعلى خطى أبيه، استعان الأسد الابن بـ «آل كيم» في بناء وتطوير ترسانته الكيماوية والصاروخية التي لم يتردد لحظة في استخدامها ضد المدنيين في المدن والقرى التي احتضنت المنتفضين على عسفه. ولعله من حسن حظ السوريين أنه لم يستطع إكمال مشروع المفاعل النووي الذي كان الكوريون الشماليون والإيرانيون يبنونه في الكبر، قرب دير الزور، وإلا لما تورع عن رشقهم بما تخصب لديه، لو ضَمِن أنه يقتل.

ومع حلول الذكرى الرابعة لمجزرة الغوطة التي قصفها بغاز السارين في آب (أغسطس) 2013، قال تقرير للأمم المتحدة إنه جرى خلال الأشهر الستة الماضية، اعتراض شحنتين مرسلتين من بيونغيانغ إلى وكالة تابعة للحكومة السورية مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيماوية. وأوضح خبراء المنظمة الدولية أن الجهة المرسلة إليها الشحنتان كيان سوري يعمل بمثابة «واجهة» لمركز جمرايا «للأبحاث العلمية» الذي سبق أن تعاون مع هيئة كورية شمالية مماثلة له في نقل مواد محظورة دولياً إلى سورية.

في خطابه، قال الأسد أيضاً إن بلاده «خسرت خلال سنوات الحرب خيرة شبابها، فضلاً عن تضرر بنيتها التحتية، لكنها كسبت في المقابل مجتمعاً صحياً متجانساً». وهذا التجانس الذي يتفاخر به ويدعو إليه، هو في أساس قيام الديكتاتوريات والأنظمة الفاشية والنازية التي تقول بتفوق عرق على آخر، وقومية على أخرى، وجنس على آخر، وتدافع عن فكرتها بالعنف والإكراه. لكن بشار الذي قال عنه بعض الإعلام الغربي السطحي عندما ورث والده إنه «ذو ثقافة غربية»، إنما «يتجانس» فقط مع كيم ومن شابهه، مثل مادورو الفنزويلي أو الجماعات الأميركية والأوروبية المدافعة عن تفوق العرق الأبيض، وهم من «محبيه ومريديه».

يبقى أن بشار المتفائل بإمكان استكمال خطة «النقاء المذهبي» المشغولة بأفكار وأيدي «الحرس الثوري» و «حزب الله»، لن يهنأ طويلاً بـ «إنجازاته»، فأسياده الإيرانيون والروس من الشطار في المساومة والبيع والشراء، وهم حاضرون اليوم في «سوق الشرق الأوسط» التي يعيد ترامب هندستها، ولن يضيرهم مبادلته في أي صفقة إذا كان الثمن معقولاً.

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

بينما كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو يحمل الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود معارضة إسرائيل «مواصلة إيران ترسيخ وجودها في سورية» لتعزز قوس نفوذها من الخليج الى البحر المتوسط، كشفت وكالة «أسوشييتد برس» أن آلاف العناصر الموالين لإيران واصلوا تقدمهم شرقاً في البادية السورية محققين لطهران، للمرة الأولى، بداية ميدانية لذلك «الممر» الأرضي الذي يصل إيران بالبحر المتوسط عبر العراق وسورية ولبنان. نتانياهو ليس جاهلاً للمباركة الأميركية - الروسية الصامتة لقطف طهران استثماراتها في سورية منذ دخلت الحرب فيها قبل 6 سنوات عبر تثبيت سيطرتها الجغرافية على الممر المسمى «الجائزة الكبرى». هدد نتانياهو وتوعَّد وحذر بأن إسرائيل مستعدة للتحرك منفردة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري الموسع في سورية، إنما ما كان يفعله واقعياً هو التموضع في مستقبل الصفقات الإقليمية والدولية في سورية وبالذات الصفقة الكبرى بين الولايات المتحدة وروسيا ببعدها الإيراني من الجغرافيا العربية وموازين القوى الإقليمية. استفادة المستثمرين في الحرب السورية، مثل إيران، ستشمل الربح من عملية إعادة البناء، لكن لطهران استثمارات أوسع أفقاً في كل من سورية والعراق ولبنان غايتها ضمان الدور الأساسي لها في مستقبل الشرق الأوسط وفي معادلات التحالفات الإقليمية الناشئة. إسرائيل من جهتها واثقة تماماً من أن التفاهات الأميركية- الروسية ستأخذ دائماً في حسابها المصلحة الإسرائيلية بما يحفظ استمرار تفوق إسرائيل وضمان أمنها في الشرق الأوسط، إلا أن ما دعا نتانياهو للتوجه الى بوتين للمرة الثانية منذ مطلع السنة هو إقراره بأن رجل الكرملين يمسك مفاتيح منطقة الشرق الأوسط وإدراكه أن واشنطن أرادت له أن يفعل. التوسّع الإيراني يشغل بال إسرائيل لكنه لا يشكل لها هلعاً. نتانياهو يتمركز ويتموضع ليكون حاضراً في صورة المقايضات والمساومات والتسويات التي تُصنَع في الجغرافيا العربية، بدءاً بسورية والعراق وصولاً الى لبنان. تركيا وإيران تفعلان الشيء ذاته، إنما ميدانياً، وهما تتمسكان بإنجاز الانتماء الى مثلث الضامنين للهدنات الذي يضمهما الى روسيا الفاعل الأول في سورية بتأشيرة أميركية. أكثرية الدول العربية شبه غائبة عن الترتيبات الإقليمية والدولية التي تتم عبر سورية، لكنها تسعى لأن تكون حاضرة في الساحة العراقية التي غابت عنها لسنوات عدة. فالدول الخليجية منشغلة بحرب اليمن كما بالخلافات بسبب الأزمة القطرية. الأردن وحده له دور مباشر في المشهد السوري في هذه المرحلة بعد انحسار الأدوار الخليجية في سورية، فيما لمصر الدور الذي تريده لها روسيا في سورية بالذات عبر النفوذ مع أقطاب في المعارضة السورية. فالقيادة الميدانية والسياسية والاستراتيجية ترسخت لمصلحة روسيا في سورية بإيماءات موافقة أميركية.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتقن لغة السيطرة على مسار الديبلوماسية المتزامنة مع التطورات الميدانية. فهو رجل براغماتي يستخدم «سحره» الشخصي ليؤثر في سيكولوجية الأصدقاء والأعداء الذين يجلسون أمامه إما للتفاوض أو لتلقي الإملاءات أو للتعارك أو لصنع المقايضات والصفقات. إنه اليوم يدير ملفاً يكرهه هو ملف المعارضة السورية، وهو يجري الاتصالات مع السعودية ومصر لدفع جهود تشكيل وفد معارضة موحّد من «المنصات» الثلاث، أي منصة القاهرة، وموسكو، والهيئة العليا للمفاوضات. فشل لقاء المعارضات السورية في اجتماع الرياض هذا الأسبوع سببه الاختلاف بينها على مصير بشار الأسد في العملية السياسية التي تلي «الانتهاء» من الحرب في سورية، وهذا يثير المزيد من ازدراء وكراهية لافروف لملف المعارضة السورية التي لا يكن لها الاحترام، باستثناء تلك التي تنتمي إليه وموقعها موسكو. فمصير الأسد، بالنسبة الى روسيا، ليس حديثاً له أولوية الآن. فأولويتها ميدانية.

في هذا المنعطف من الحرب السورية، تركز روسيا على الاتفاق مع تركيا على إقامة المنطقة الرابعة من مناطق «تخفيف التصعيد» أو «الجيوب الهادئة» في إدلب، ولقد أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع نظيره التركي سادات أونال مشاورات للتوصل الى اتفاق. سيرغي لافروف أشار الى تواصل المشاورات مع تركيا وكذلك مع إيران حول الوضع في إدلب مشيراً الى تعقيدات. هذه التعقيدات لها علاقة بالعقَد الإيرانية - التركية وتراوحها بين العداء المذهبي والأيديولوجي وبين الشراكة الاضطرارية إما ضمن المثلث الروسي- التركي- الإيراني الضامن لوقف النار، أو لصد الطموحات الكردية. على الساحة الميدانية، تركز روسيا على دير الزور وهي تعتبر معركتها نقطة تحول أساسية في الحرب على «داعش». إيران من جهتها تركز على تثبيت نفسها في البادية السورية وتشق الممر لترسيخ القوس أو الهلال. أما تركيا، فأولويتها منع الأكراد من تثبيت مكاسبهم في الجغرافيا السورية القريبة من الحدود التركية.

عنصر الكرد هو قاسم مشترك بين تركيا وإيران على رغم نفي «الحرس الثوري» الإيراني تنفيذ أي عمليات خارج حدود ايران بعدما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن اتفاق تركي- إيراني لتحرك عسكري محتمل ضد «حزب العمال الكردستاني» وحليفه الإيراني «حزب الحياة الحرة لكردستان». ولقد تردد أن ما يريده أردوغان هو إنشاء تحالف إقليمي مثلث يضم تركيا وإيران والعراق، وفي باله احتواء الطموحات الكردية القومية.

تلك الطموحات تتمثل حالياً بإصرار الزعامة الكردية في العراق على إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان تعارض الولايات المتحدة توقيته. رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، كان أكد أنه لن يؤجل التصويت «دقيقة واحدة» فيما كان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يؤكد أهمية وحدة العراق وسيادته على كل أراضيه. وفيما كان مندوب الرئيس الأميركي إلى بغداد بريت ماكغورك يقول إن الاستفتاء «سيكون كارثياً».

كثير من أصدقاء الكرد الذين يتفهمون طموحاتهم القومية حذروا من تحمل الكرد مسؤولية المبادرة الى تقسيم العراق إذا أصروا اليوم على استفتاء الاستقلال في 25 أيلول (سبتمبر) المقبل. آخرون تخوفوا من تأثير الانشقاق الكردي على استراتيجية هزيمة «داعش» في العراق. بعد زيارة ماتيس كردستان، صدر كلام عن مكتب بارزاني أوحى بمرونة ما، إذ قال المستشار الإعلامي إن الاستفتاء لن يؤجَّل إلا ببديل «والبديل هو ضمانات دولية يوقعها كل الأطراف، خصوصاً الأطراف الرئيسية المتمثلة ببغداد والولايات المتحدة، وحتى تركيا وإيران، وهذه الضمانات تكون مكتوبة وتحدد يوماً آخر أو موعداً آخر للاستفتاء وتتعهد باحترام نتائجه».

مواقف ادارة ترامب له تأثير بالضرورة، فهذه في نهاية الأمر الولايات المتحدة الاميركية. إنما الثقة بأميركا تتآكل باستمرار نظراً للرجوع عن التعهدات والوعود أمام مقتضيات المصالح القومية الأميركية. فلا أحد يشعر بكامل الأمان في العربة الأميركية، لا الكرد ولا الأتراك ولا الإيرانيون ولا العرب. حتى إسرائيل المدللة لدى الولايات المتحدة وهي الحليف النوعي الدائم بغض النظر عن الإدارات والرئاسات، تجد نفسها مضطرة للتوجه الى روسيا للفهم والتفاهم والتفهم لأن الأجواء الأميركية مفعمة بالانقسام والتناقضات وعدم الثبات.

فواشنطن حليف للكرد في سورية في إطار محاربة «داعش»، ذلك الاختلاق الدولي الذي حوّل الثورات إرهاباً وساهم جذرياً في بقاء التسلط في السلطة. وحالما يتم إنجاز القضاء على إرهاب «داعش» وأمثاله في سورية والعراق، يزعم الأميركيون والروس والممثلون الدوليون على السواء، بأن القوات الأجنبية والميليشيات والحشود الشعبية ستخسر حينذاك «منطق» البقاء. وهكذا ستنتهي حرب سورية وحرب العراق بأراضٍ موحدة محررة من الإرهاب جاهزة لعملية سياسية ودستور جديد وشراكة في الحكم تأتي بيوم جديد برّاق كما يزعمون. أما ماذا يفعلون، فالإجابة ميدانية في الجغرافيا العربية.

«لجم» إيران أو»كبح» مشروعها المتمدد في الجغرافيا العربية، وصولاً الى إسرائيل، هو ما حمله بنيامين نتانياهو الى فلاديمير بوتين بعدما كان وفد استخباري أمني إسرائيلي حمل الرغبة الإسرائيلية ذاتها الى واشنطن. كلاهما عاد بطمأنة «منطق» زوال الذريعة العسكرية لدى إيران بعد الخلاص من»داعش» وما يليه من تفاهمات إيرانية- إسرائيلية تضمنها الشراكة الأميركية- الروسية.

جزء من هذه التفاهمات يترسخ حالياً في هضبة الجولان حيث تم إبعاد إيران ميليشياتها على بعد كيلومترات فيما تريد إسرائيل ترسيخ الأمر الواقع لبلعها الجولان بكامله كي لا يعود حديث استعادة سورية إياه، لا عبر المفاوضات ولا عبر المقايضات. السفير الإسرائيلي في موسكو تهكَّم على الذين يتحدثون عن إعادة الجولان المحتل الى سورية، معتبراً حتى الكلام عن الأمر نكتة.

إنما إسرائيل تريد الضمانات الأميركية- الروسية الاستراتيجية التي لا تتوقف عند تحييد الجبهة السورية على حدودها الشرقية والجبهة اللبنانية على حدودها الشمالية عبر قوات دولية موسعة الصلاحيات مهماتها ضمان السلام عبر استبعاد تام لخيار الحرب. تريد ضمانات أميركية- روسية تنبثق من المفهوم الإسرائيلي الجديد بأن «لإيران حدوداً مع إسرائيل، إنما ليس لإسرائيل حدود مع إيران».

مثل هذه الضمانات الاستراتيجية الدولية يتطلب تفاهمات ثنائية بين اللاعبين الأقوياء في موازين التوازن الإقليمي- إيران وإسرائيل. وهذا هو تماماً ما يتم فعلياً وعملياً وما سعى نتانياهو عندما زار بوتين في سوتشي الى تأكيد أهمية استمراره وليس الكلام للاستهلاك الذي توعَّد بالتحرك بانفراد لمنع التوسع الإيراني في الجغرافيا العربية.

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

يحتدم التنافس على استثمار محاربة «داعش» في الميدان اللبناني، وعلى تلقف نتائجه من القوى الدولية والإقليمية المعنية بالمسرح الإقليمي.

المفارقات التي تعكس هذا التنافس تأتي في سياق تسابق المتنافسين على الكسب والاستثمار في الحروب الدائرة: مقابل الهجوم المشترك من الجيش السوري و «حزب الله» على مواقع «داعش» من الجانب السوري بدعم إيراني، يخوض الجيش اللبناني حربه على التنظيم الإرهابي من الجهة اللبنانية بدعم أميركي هيأت له واشنطن بإمداد الجيش منذ أشهر، وفي شكل أسبوعي، بشحنات من الأسلحة التي يحتاج إليها. وفيما يحرص الجيش اللبناني على التأكيد أنه يخوض المعركة وحده ولا ينسق مع أحد، يشدد إعلام «حزب الله» على أنها تتم بالتنسيق بين الجيشين وبينه وبين الجيش اللبناني. يعتبر الحزب أن تزامن الهجومين تكريس للمعادلة المختلف عليها بين اللبنانيين، أي «الجيش والشعب والمقاومة»، وينأى رئيس الحكومة سعد الحريري بنفسه عنها لأنها ليست واردة في البيان الوزاري لحكومته، كما يذهب بعض القوى المحلية المعترضة على احتفاظ الحزب بسلاحه، إلى الدعوة لإخضاع هذا السلاح لقرار الدولة اللبنانية طالما نجح الجيش في خوض المواجهة مع الإرهاب... وكل فريق يعتبر أن ما بعد التخلص من «داعش» في لبنان غير ما قبله، ويطمح إلى توظيف نجاح الجيش لمصلحته.

وبينما توفد إيران معاون وزير خارجيتها حسين جابري أنصاري إلى بيروت ليبارك انتصارات «المعادلة الثلاثية»، تصدر السفارتان الأميركية والفرنسية بياناً في اليوم ذاته لتأكيد دعم جيش لبنان «وحده»، و «الإعجاب» بأدائه، ثم يصل بيروت وزيرُ الدولة لشؤون الخليج العربي في الخارجية السعودية ثامر السبهان، كي لا تبقى الساحة خالية للديبلوماسية الإيرانية.

التنافس في لبنان امتداد للتزاحم في الميدان السوري. كانت إيران نجحت في الرد على استبعادها من الاتفاق الأميركي- الروسي- الأردني على قيام منطقة «خفض التصعيد» في الجنوب الغربي لسورية، وعلى إبعاد قواتها من هذه المنطقة والإصرار الأميركي على انسحاب ميليشياتها من بلاد الشام، بالتوسع في البادية السورية في اتجاه دير الزور، وبوصول قوات «الحشد الشعبي» إلى الحدود العراقية السورية، ثم بالتوسع في القلمون السوري، عبر إطلاق معركة جرود عرسال، استباقاً لخوضها من الجيش بتشجيع أميركي.

إلا أن استبعاد طهران لم يقتصر على ترتيبات المنطقة الجنوبية، فالاتفاقات على «خفض التصعيد» في الغوطة الشرقية وفي حمص تمت بتفاهم روسي- مصري- سعودي، حيث تلعب الرياض دوراً بعيداً من الأضواء في دفع بعض قوى المعارضة إلى الانخراط بإجراءات التهدئة. وتسعى موسكو، التي تطمح إلى تحقيق إنجاز تحت عنوان «إنهاء الحرب الأهلية»، كما قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، إلى ترتيبات تعتمد على هيبة قوتها الرادعة، فتستقدم رجالها من الشرطة الروسية الشيشانية والداغستانية... كما حصل في حلب ومحيطها وفي بعض ريف دمشق، ومن بين أسباب ذلك رغبتها في الاعتماد على تشكيلات عسكرية «سنية» لتثبيت التفاهمات الميدانية، لإبعاد الاستقطاب الطائفي من الصراع السوري، وحتى لا تتهم بإخضاع السوريين للميليشيات الشيعية التي استقدمتها إيران.

في زمن تراجع البحث في تنفيذ القرار الدولي الرقم 2254 وبيان جنيف، وتعليق الحديث بالحكم الانتقالي وبمصير بشار الأسد، يصعب توقع حلول جذرية في سورية، فيقتصر الأمر على تحديد خطوط التماس وتوزيع أدوار القوى الرئيسة على الميليشيات التي تسيطر على الأرض، وتسعى الفصائل السورية إلى حماية ما تبقى لديها من دور ومواقع ميدانية، بالتقارب مع موسكو لتجنيبها إجرام النظام وقواته الرديفة وبطش الميليشيات الطائفية الموالية لطهران، بعدما نزعت واشنطن من بعضها السلاح الثقيل الذي كانت قدمته إليها، وهذا ما يفسر انخراط بعضها في مقاتلة «داعش» و «جبهة النصرة» في المقابل.

من الطبيعي أن يثير كل ذلك حفيظة طهران إذا تنامى هذا التوجه الروسي، وإذا دقت ساعة اتفاق ما بين روسيا وأميركا على الحلول، وأن يدفعها إلى ضمان مناطق نفوذها، لا سيما في البقعة الجغرافية المحاذية للدولتين اللتين تتمتع فيهما بالسطوة والتأثير: العراق عبر «الحشد الشعبي»، ولبنان عبر «حزب الله». ألم يهدد السيد حسن نصر الله بفتح الجبهات لمقاتلين من دول إسلامية؟

قبل سنتين لم يستجب معارضو تدخل «حزب الله» في سورية لدعوة نصرالله إلى «أن نتقاتل في سورية» لتجنيب لبنان الخلاف الداخلي، ولم يلاقوه في الميدان. بإصراره اليوم على انفتاح الحكومة اللبنانية على النظام السوري، يرمي إلى تغطية دوره السوري باستعادة معادلة الربط بين المسارين اللبناني والسوري السيئة الذكر، ويوقظ الانقسام، ويرهن اللبنانيين لصراع دولي على إدارة الحرب السورية.

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

مدهش حقاً أن بشار الأسد لم يوجه الشكر إلى الرياض وأبو ظبي، وتوابعهما، على دورهم في دحر الثورة السورية، واكتفى بشكر إيران وروسيا وحزب الله، على الرغم من أن إسهام "محور اعتدال" في بقاء نظامه، ومكافأته على إجرامه، أكبر ..ألم يلاحظ أنهم تكفلوا بترويج الرواية ذاتها التي يردّدها عن المأساة السورية؟ ألم يحققوا له غايته بتصنيف الثورات إرهاباً والربيع العربي مؤامرة كونية؟ ما هذا الجحود؟

يتزامن إعلان بشار انتصاره مع الإلحاح على إعلان فشل السعودية في اليمن، فهل فشلت حقاً؟

ظني أن السعودية لم تفشل في اليمن، بل نجحت، بتفوّق، في تحقيق الهدف المنشود، وحولت الموضوع من ثورة يمنية إلى الحرب اليمنية، والثورات حين تدخل حروباً عسكرية تخرج منهزمة بالتأكيد.

كانت في اليمن ثورة، تعافر بمواجهة ثورة مضادّة متحالفة مع انقلاب بملامح طائفية، فتدخلت الرياض لتحويلها إلى صراع طائفي، وحين تدخل الطائفية تنكسر الثورة بالضرورة.

تلك هي محصلة "عاصفة الحزم" السعودية الآن، تلك العاصفة التي بلغ الحماس لها يوماً أن قلت بسذاجة حين انطلقت معلنة التصدي للانقلاب الحوثي الطائفي، قبل أكثر من ثلاث سنوات/ إنها "ضرورة تاريخية" وكتبت "وتظل "عاصفة الحزم" عملية تتمتع بمقومات محترمة، طالما بقيت بمنأى عن استخدامها في غسيل سمعة أنظمة مستبدّة، جاءت عبر انقلابات عسكرية، أقرب للجرائم ضد الإنسانية، أو تبرير اعتداءات عسكرية فردية، نفذتها هذه الأنظمة ضد دول عربية شقيقة، والمثال الأوضح لذلك هو العدوان الذي نفذته سلطة عبد الفتاح السيسي ضد الأراضي الليبية، لدعم امتدادها الانقلابي هناك، بقيادة خليفة حفتر، تحت ذريعة توجيه ضربات ثأرية لتنظيم داعش".

الآن، لا حزم جاء، ولا انقلاب اندحر، ذلك أن الأيام أثبتت أن العاصفة محمّلة بجراثيم الكراهية للثورات العربية، والنوازع الطائفية المذهبية، ومشبعة بكل رغبات دعم الثورات المضادة ورعايتها، وأن النجاح الوحيد لها أنها قضت على مشروع الثورة اليمنية، بوصفها حراكاً شعبياً مسكوناً بأحلام وتطلعات الجماهير في ربيع 2011.

حدث الأمر نفسه في المسألة السورية التي تحولت من ثورة إلى صراع عسكري، مشحون بالطائفية والمذهبية، حتى وصلنا إلى ذروة المأساة، وصار الموضوع حرباً على الثورة، بعد تصنيفها إرهاباً، بفضل جهود رعاة الثورات المضادّة الإقليميين.

في العام 2015 نشر موقع هافينغتون بوست الأميركي تقريراً بعنوان "تحالف غير متوقع بين السعودية وتركيا لإطاحة الأسد"، تحدث أن السعودية وتركيا تجريان محادثات عالية المستوى بهدف تشكيل تحالف عسكري لإطاحة الأسد، بحيث تقدم تركيا القوات البرية، فيما ستقوم السعودية بعملية الدعم عن طريق الغارات الجوية، لمساعدة من سماهم التقرير "مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين".

بعد ذلك بشهور قليلة، وتحديداً فبراير/ شباط 2016، كانت السعودية تعلن رسمياً استعدادها للتدخل عسكرياً في سورية، ونشرت شبكة CNN أنه "كشف مصدران سعوديان مطلعان لشبكة CNN، الجمعة 5 فبراير/شباط عن خطط المملكة للتدريبات العسكرية كجزء من إعدادها للتدخل في سوريا لمكافحة تنظيم "داعش".

لا التدخل ضد جرائم بشار الأسد تحقق، ولا العمل العسكري ضد "داعش" حصل، كل الذي حصل أنهم منحوا الفرصة لبشار الأسد لكي يستقدم مزيدا من القوات الروسية والإيرانية ومقاتلي حزب الله، لحمايته من "الشراسة السعودية" والمؤامرة الامبريالية ضد بقاء الدولة السورية.

وأخيراً، يخرج وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، ليعلن بوضوح موقفاً سعودياً جديداً، مؤداه "أن الرئيس السوري الأسد باق، وعلى المعارضة السورية الخروج برؤية جديدة، وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة، منوها بأن الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية".

الآن، يقف بشار الأسد أمام الكاميرات منتشياً ومحتفلاً بالانتصار على ثورة النصف مليون شهيد والخمسة ملايين نازح، ولم لا وهو واثقٌ من أنه، مثل السيسي والحوثي، مشمول برعاية أكلة لحوم الثورات العربية؟

بشار مدرك تماماً لأبعاد اللعبة، وكما قلت سابقاً إن قليلين جداً من اللاعبين في المأساة السورية يحبون الربيع العربي، فيما جلّهم كاره له، وإن استخدمه ورقةً في اللعبة الإقليمية أحياناً، إذ تتحول الثورات عندهم إلى مجرد ورقةٍ في لعبة البوكر السياسي في المنطقة، بعناصرها الطائفية، والمذهبية.

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

سورية «كسبت» خلال ست سنوات ونصف سنة من الحروب على أرضها «مجتمعاً صحياً متجانساً»، كانت كلفته مئات آلاف القتلى.

أميركا «كسبت احترام» عدوها كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية الذي كاد سباقه مع الرئيس دونالد ترامب لعرض العضلات يُشعل حرباً نووية.

بنيامين نتانياهو كسب سنوات من الاطمئنان إلى فصول تدمير سورية وخرابها، مراهناً على تفكيك جيشها وقدراتها العسكرية، بعد نزع أسنانها الكيماوية.

العبارة الأولى يتباهى بها الرئيس بشار الأسد الذي لا يضيّع الإيرانيون وحلفاؤهم فرصة لتذكيره بأن بقاءه على رأس السلطة – ولو فوق الخراب – كان مجرد احتمال واهن، لولا تدخُّلهم.

ينتظر الأسد للاحتفال بـ «انتصار» نظامه، ولو بحراب الغرباء الذين أمعنوا تقتيلاً وأوغلوا بدماء السوريين... هؤلاء ضحايا النكبة الكبرى، إذ دفعوا ثمن الحرب على «داعش»، وحرب تعويم النظام وحماية خرافة «السيادة السورية» التي لم تنتهكها سوى عشرات الجيوش.

ولكن، هل يستقيم منطق المقارنة بين رأس النظام السوري، ورئيس القوة العظمى في العالم الذي كاد أن يضغط على الزر النووي لـ «تأديب» كيم؟ هي مجرد نماذج لقادة العالم الذين يُفترض أن يحرسوا أمنه واستقراره، لكنهم باتوا أكثر خطراً من القنابل والصواريخ النووية.

باستعراض بسيط، قد لا يعلم أحد خلال السنوات القليلة المقبلة، كم سوريّاً اختنق بغازات النظام السامة. ولكن، ليس مهمة عسيرة تخيُّل حرب أهلية في أميركا، يطلق شرارتها ترامب، كلما حصلت مواجهة مع المتطرفين في الشارع، وضلّ سيد البيت الأبيض كالعادة طريقه إلى فهم الفارق بين إدارة فندق أو شركة، وإدارة دفة الحكم في الولايات المتحدة.

هو عالم الفوضى والخراب الذي جعل حقبة الحرب الباردة تبدو نعيماً، وشيّع النظام العالمي إلى عصر الأحقاد والميليشيات والذئاب المنفردة... عصر الاختراقات الإلكترونية التي تمهّد فضائحها لزعزعة خرائط وسيادات وتحالفات، واندلاع حروب وتناسل نزاعات بلا نهاية.

رئيس آخر هو رأسٌ لحكومة عتاة اليمين الليكودي، خاب في واشنطن، حطّ رحاله في موسكو ليشكو حليفها الإيراني. الحليف كان يهدّد إسرائيل من بُعد، فإذا بالحروب السورية تختزل أمامه المسافات لتزرعه على الباب.

رأس الكرملين، فلاديمير بوتين أصغى باهتمام إلى شكوى نتانياهو كأنه لم يسمع شيئاً. فإسرائيل «شريك» للروس، لكنّ إيران حليف، حتى حين يتمرّد لن يعجزوا عن تجيير تمرُّده لمصلحة ترميم الدومينو المهترئ... بانتظار صفقات مع واشنطن، قد لا تأتي قريباً. وهي لن تأتي ما دام دونالد ترامب غارقاً في دوامة فوضى إدارته، والإقالات والاستقالات.

خاب نتانياهو لكنه لن يستسلم أمام حقيقة تمدُّد الخريطة الإيرانية إلى البوابة الإسرائيلية. البديل حرب إذاً؟ آلاف القتلى ومزيد من الخراب، بوصلة إدارة العالم ضائعة.

إيران أيضاً ستكون على أبواب دمشق؟ لعله كان حلمها منذ أتاح لها حافظ الأسد اختراق العالم العربي، بتحالفه معها في حرب السنوات الثماني مع العراق (1980- 1988).

رئيس حزب كان رئيساً لليمن السعيد، حوّله بـ «حنكته» إلى جحيم فقرٍ وخراب ودسائس. أغرته السلطة حتى الموت، لكنه حين نجا، أبى ألاّ يفارق أوهام السلطة الأبدية. تواطأ مع الحوثيين ضد الحكومة الشرعية، لعلهم يعيدونه إلى القصر، حتى إذا طغى صراع المصالح بات «خائناً». بين انقلابهم و «الخيانة»، نكبة مأساة، فصولها مديدة كالمسافة بين صنعاء وعدن.

كل هؤلاء في نادي رؤساء أدمنوا القصر وشهوة الحكم، بالأوهام. انهار النظام العالمي، انتصر نظام الفوضى والقتل والتوحُّش، هُزِمت العدالة الإنسانية، والعرب أول الضحايا.

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

يبدو أن كلمة "تحرير" باتت تعني شيئاً آخر غير ما نعرفه، باتت تُعطى معنىً جديداً، فالتحرير، كما نعرف، هو إنهاء وجود قوة تحتل بلداً أو مدينةً أو حيّاً، بطرد هذه القوة منها، لتبقى البلد أو المدينة أو الحي، بعد أن يتخلص أهلها من المحتل. هذا هو المعنى المتعارف عليه، على الأقل إلى ما قبل سنة 2011.

ما نشهده منذ بدء "الحرب على داعش" بات يعطي هذه الكلمة معنىً آخر، حيث بات علينا أن نضع كلمة مقاربةً مرادفاً لها: التدمير. بالتالي، نحن نتحدث الآن عن "تدمير" الرّقة. حيث نشهد، كل يوم، مدى التدمير الذي يلحق بها، وعدد القتلى الذي يسقط تحت حجة "تحرير" الرّقة من داعش. هل التدمير ضروري لتحقيق هذا "التحرير"؟

هذه المقالة عن الرّقة الآن، وسبقتها مقالات عن الموصل، كما جاء صاحب هذه السطور على الرمادي والفلوجة وتكريت، وانتظار "تحرير" تلعفر، ودير الزور. وليس المراد هنا الحديث عن "تحرير" المدن والقرى والأحياء السورية الأخرى التي يقوم بمهمتها طرفٌ آخر، هو النظام السوري ومجموعات إيران، وأخيراً روسيا، والتي يبدو أنها تعتمد المعنى الجديد لكلمة "تحرير"، على الرغم من أن الهدف يختلف، حيث بدأ النظام هنا (وأكمل الباقون) حرق شعبٍ تمرّد عليه. وإنما المراد هنا هو الحديث عن "قائدة الحرب ضد الإرهاب": أميركا وتحالفها. فهل كانت هزيمة "داعش" تفترض كل هذا التدمير والقتل، ولماذا قتاله في المدن بهذه الطريقة، من دون قطع طرق الإمداد؟ بمعنى، أليس هناك "خطة عسكرية" لا تودي إلى كل هذه الكوارث؟

أولاً، ما يملكه تنظيم "داعش" من أسلحة خفيفة أو متوسطة، ويمكن بسهولة قطع طرق الإمداد عنه، فالصحراء تتيح للطيران أن يقطع كل الطرق المؤدية إلى المدن التي سيطر عليها. كما أن عدد أفراده، وفق أكبر تقدير، وفي كل مناطقه (أي في سورية والعراق) وصل إلى ثلاثين ألف "جهادي"، وهو عدد لا يستطيع ضمان أمن كل هذه المنطقة الشاسعة. وكان عدد "مقاتليه" في المدن لا يتجاوز ألفاً أو ألفين أو ثلاثة (أعلنت الولايات المتحدة عن وجود ألفين في الموصل، ويعلن الآن عن وجود ألفين في الرقة)، وهو عدد ضئيل للسيطرة على مدينةٍ. ووفق الأسلحة التي يمتلكها، يمكن بسهولة السيطرة عليه بدون طيران، وبوحدات خاصة (مع قصف مدفعي محدود على مناطق تمركزها فقط).

ثانياً، جرى التهويل من خطر المفخخات، والكيماوي، وهو تهويلٌ لا معنى له، لأنه يمكن كشف الأمر بعد حصار المدن. وكذلك يجري التهويل من القناصة، على الرغم من أنه يمكن معالجة الأمر من دون قصف البنايات على من فيها. والغريب أنه، بعد كل هذا القصف والتدمير والقتل للمدنيين، لا يعتقل أو يقتل من عناصر "داعش" سوى القليل القليل، بينما يخرج الآخرون سالمين.

ثالثاً، يمكن أن يجري التقدم بشكل مختلف، خصوصاً أن تنظيم داعش غير قادر على حماية كل محيط المدن أصلاً، لا بالتفخيخ ولا بالعناصر ولا بالسدود. ويمكن أن يستخدم الطيران عند الضرورة، وربما تكون المروحيات هي الأفضل لأنه يمكن استخدامها بالقنص.

لا تستأهل القدرة الواقعية لداعش (كما تظهر في آخر الأمر) هذا الشكل من الحرب، ولا شكّ في أن الحرب هي ليست ضد داعش، بعد أن يظهر أن جلّ عناصره قد خرج سالماً (أو أُخرج سالماً)، بل هي ضد المدن والشعوب، كما يظهر في آخر الأمر. فهي تقع تحت سيطرة داعش، من أجل أن تُدَمر بحجة "الحرب ضد داعش". ولا شك في أن تضخيم قدرة داعش تهدف إلى استخدام كل هذه الأسلحة، وإطالة الحرب كل هذا الزمن الضروري لتدمير المدن فقط. لهذا نعيد تأكيد أن داعش "شركة أمنية خاصة" لها دور في إظهار وحشية الشعوب باسم الإسلام، ولكي تكون مبرّراً للتدخل من أجل تحقيق سياسات. وفي هذا السياق، تجري ممارسة أبشع مجزرة، حيث ترى الطغم الرأسمالية أن هناك "شعوباً زائدة" لا بدّ من حرقها.

إذن، داعش عنصر مُدْخَل من أجل أن نرى مدناً وقد باتت أطلالا.

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

خرج علينا حاكم دمشق، أخيرا، بخطاب انتصاري، يعلن فيه أمام مؤيديه عديمي الحيلة أنه انتصر وحقق مشروعه التقدمي العبقري الذي حلم بتحقيقه من أجل خلق سورية جديدة، لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل. اعترف، هو أو من كتب له خطاب الانتصار، بأن سورية فقدت "خيرة شبابها"، إلا أنه عاد، إلى طمأنة الخراف الكسيرة وعديمة الحيلة الجالسة أمامه والمصفقة له بحماسة، أن خسارة خيرة الشباب ما كانت سوى ثمن ضروري لخلق "المجتمع المتجانس" السوري الجديد.

في ثلاثينيات القرن الماضي، حين وصل الحزب النازي إلى سدة السلطة في ألمانيا، كرّر رأس السلطة في الحزب وفي الدولة النازية الجديدة، أدولف هتلر، في أكثر من خطاب، أفكاره الفلسفية عن معنى مفهوم "الأمة" وفكرة "الشعب النقي"، متأثراً بقراءاتٍ خاطئةٍ وملتويةٍ بعمق لأفكار هيغل ونيتشه والفكر الليبرالي الرومانسي الألماني في القرن التاسع عشر، نظَّر الفوهرر بحماسة لفكرة "العرق النقي"، مقدّماً عملية إحيائه، والسماح له بالتجسّد مكانياً وزمانياً ومجتمعياً، السبيل الأول والأنجع لبناء مجتمع التفوق والتقدم والازدهار.

تحدث هتلر عن ضرورة تنقية المجتمع الألماني من تلك الشرائح المجتمعية التي لا تساعد على إيجاد "مجتمعٍ متجانسٍ" ويخلق ألمانيا الجديدة. عمم هتلر هذا الخطاب في أنحاء ألمانيا النازية، وتخلص من كل من خالفه واعترض عليه، مسبباً في النهاية لا مجرد حربٍ عالميةٍ قادت إلى موت عشرات الملايين على امتداد أوروبا، بل واقترف واحدةً من جرائم التاريخ البشري الفظيعة، في محارق تصفية عرقية و"تنقية مجتمعية لخلق التجانس" (كما كان يقول ناطقوه الإعلاميون، من أمثال غوبلز في إحدى خطبه في جامعة هايدلبرغ مثلاً) حرق فيها حرفياً مئات ألوف اليهود والأقليات الأخرى اللا-آرية.

اليوم، يشهد التاريخ ولادة هتلرية جديدة في العالم المعاصر، إذ لم يعد العالم يهتز لرؤية حاكمٍ مستبدٍ، قتل نصف الشعب السوري، ودمّره وشرّده وأخفى مصيره، وأعاد البلد إلى عصر ما قبل المدنية، وما قبل المجتمع، وارتكب أفظع الجرائم والانتهاكات غير الإنسانية لكل ما هو بشري في الأرض السورية سبع سنوات، يردّد خطاباً محشواً بأفكار نازية، اعتقدنا أنها بادت.

بأي "مجتمع متجانس" نبشِّر في بلدٍ لم يعد فيه "مجتمع"، ولا أي تموضع بشري سوسيولوجي، ينطبق عليه أي عنصر من عناصر تكوين "المجتمعات" وبنيتها وماهيتها، كما نعرفها ونتعلم عنها وندرسها ونختبرها؟ أي "مجتمعٍ" نتحدّث عنه في سياق بشري لم يخسر فقط كل شبكات التعاضد والتواصل والتعايش المجتمعي بين شرائحه وجماعاته وفئاته، بسبب خطاب كراهية وتشكيك وانقسام وعداوة وقتال دموي طائفي وسياسي وديني وعقائدي وسوسيولوجي وثقافي وإيديولوجي، بل خسر أيضاً الجزء الأكبر من بنيته البشرية المكوِّنة والمؤسسة، في ظل موت ما يقارب المليون مواطن سوري، وتشرُّد ما يقارب الإثني عشر مليون إنسان، وتهجيرهم واقتلاعهم، من أرضهم ومن بيوتهم، وفي ظل تدمير ما يقارب ثلثي البنية التحتية والمدينية لكل المدن السورية (مواقع تموضع "المجتمعات" وبنائها وخلقها وعيشها)، وفي ظل انتهاك البلد واحتلاله من أكثر من خمسة جيوش أجنبية غريبة وإدارته المباشرة والتنفيذية من قيادات روسية وإيرانية وفقدان الأمة السورية أي سيادة وكرامة وكيان متماسك ناظم جمعي، يعرِّفها وفق أي مفهوم علمي موضوعي قاعدي، لفكرة "مجتمع" ولمفهوم "اجتماع بشري".

ثم، عن أي "تجانسٍ" مجتمعي نتحدث في ظل واقع مأساوي تدميري، لا يمكن لأي مفهوم أو نموذج من نماذج التجانس أن يتحقق فيه؟ أي "تجانس" مجتمعي في ظل موت حالة "المجتمع" (سورية فيها "تجمُّع" ناجين لا "مجتمع") وغياب الحس والضمير والمعيار الأخلاقي الجمعي والسيوسيولوجي في عقول السوريين الباقين ونفسياتهم وسلوكهم ورؤاهم (معظمهم يفعل مضطرا، وفي مقدمتهم مؤيدو النظام التواقون لمغادرة جنة "المجتمع المتجانس"، والذين بات كثيرون منهم قبل سواهم "لاجئاً" مزعوماً في بلاد العالم) في الأرض السورية. ما لدينا في سورية اليوم جزر وتشرذمات بشرية متفرقة لجمع بشري متفكك ومتشظ ومتنافر، كل همه وهاجسه النجاة من الموت والحرب والاستمرار بالحياة بأيٍّ من الأشكال، بما فيها الخنوع والصمت. عن أي مجتمع متجانس، نتحدث في ضوء غرق الإنسان السوري في الداخل في دوامة الوجود الفردي الأنوي (أنا وبعدي سورية)، والانهماك بالذات وعدم الاهتمام بعد الآن بالآخر ومصيره وحياته معي أو بوجوده حولي؟ أي "تجانس" هذا نتوهمه في ظل واقع سوري مأساوي مدمّر، يحتاج إلى عقود طويلة من إعادة بناء وتكوين، بل "وخلق من عدم"، لإنسانية الفرد ولبشرية الجماعة ولحالة العيش مجموعا وبنية الأمة، ناهيك عن إعادة بناء بلد من الصفر، برع النظام صاحب نظرية "المجتمع المتجانس" في تدميره وإفناء الإنسان فيه.

لم أشعر بالصدمة أو الاستغراب، حين سمعت "حاكم الشام" يعلن، قبل أيام، عن أفكاره المرعبة في خطاب انتصاره على سورية وهزيمته شعبها، فالمذكور عرّفنا عن نفسه بلا مواربةٍ وبدون أي تحفظات منذ سبع سنوات كاملة، وما انفك يكرّر التأكيد، بأفعاله وأقواله، بأنه ما قلنا للعالم أجمع أنه عليه. ما جعلني أصاب بالرعب الشديد والقرف والحزن العميق أنه نمذَجَ هتلريةً علنيةً، وأمام أنظار كل أوساط الفكر وصناعة القرار في العالم ومسامعهم، من دون أن يهتز لأحدٍ من هؤلاء جفن أو أن يكترث لما قاله أحد. يرعبني بعمق أننا نعيش في عالم عدمي مرعب متطرّف وجنوني، كالعالم المعاصر. يرعبني أن الطغيان والإجرام العنصري باتا من مظاهر عادية ومألوفة وشائعة، إلى درجة عدم الاكتراث لها. لا بل ربما بتنا اليوم، باعتبارنا جنسا بشريا، نعيش في عالم فيه صناع قرار وأصحاب نفوذ لا يحلمون فقط بتأسيس "مجتمع متجانس" بل بإيجاد "عالم متجانس" هتلرياً. في هذا السياق المعولم لإعادة إحياء الهتلرية وعولمتها، يصبح كلام بشار الأسد مجرّد قطعة واحدة من صورة أوسع وأبشع وأكثر سوداوية تقتل الإنسانية، بدءاً من قصر المهاجرين ووصولاً إلى البيت الأبيض.

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

عندما يتحدّث أحدهم عن انتصار للنظام السوري على السوريين وعن عودة الحياة إلى طبيعتها في هذا البلد قريبا، أقلّ ما يمكن قوله عندئذ أن الأزمة السورية لا تزال في بدايتها. لم ينتصر النظام السوري على السوريين بعد. درب انتهاء الحرب على الشعب السوري لا يزال طويلا، بل طويلا جدّا. كل ما فعله النظام حتى الآن، يتمثّل في نجاحه في أنه أدخل سوريا في دوامة لا نهاية قريبة لها بعدما تبيّن أن ليس لديه أي حلول أو مخارج سياسية. اللهم إلا إذا كان تغيير طبيعة السكان والمناطق السورية هدفا بحدّ ذاته، وصولا إلى اعتبار بشّار الأسد في مؤتمر لوزارة الخارجية السورية أن إنجازا تحقّق بعدما صار المجتمع السوري “أكثر صحّة وتجانسا”.

ليس معروفا مفهوم “التجانس” من وجهة نظر الأسد الابن. هل هو التخلّص من السوريين الذين لا يعجبونه والذين ثاروا قبل ست سنوات بحثا عن بعض من كرامة؟ هل هو رضوخ السوريين لآلة القمع التي يمتلكها، وهي آلة قمع من صنع إيراني وروسي، يعني بلوغ مرحلة “التجانس”؟ هل “التجانس” يتمثل في التخلص من نصف الشعب السوري عن طريق القتل والتفجير وتدمير المدن الكبرى وتطويع دمشق واللاذقية وتغيير تركيبة المدينتين والانتهاء إلى الأبد من الأكثرية السنية في سوريا إرضاء لإيران ومشروعها التوسعي؟

لم ينته شيء على علاقة بالأحداث الداخلية في سوريا بعد. ربما سوريا التي عرفناها انتهت، تماما كما انتهى العراق. ليست الصور التي توزّع في أنحـاء العالم عن ليال “صاخبة” في دمشق أو اللاذقية سوى غطاء للجريمة الكبرى التي ارتكبت في حقّ بلد صار تحت خمس وصايات واحتلالات، حتّى لا نقول أكثر. تعمل كل قوة من القوى الخمس التي تتحكم كل منها بجزء من الأراضي السورية على ترسيخ نفوذها.

لم يعد سرّا أن تركيا تسيطر، على حد تعبير الرئيس رجب طيب أردوغان، على ألفي كيلومتر مربع من الأراضي السورية. معروف جيدا أن بشار الأسد كان ينوي الذهاب إلى حلب أواخر العام الماضي لإلقاء “خطاب الانتصار”، لكن الجانب الروسي منعه من ذلك إرضاء للتركي الذي شارك في عملية إخراج مقاتلي المعارضة من أحياء معيّنة في المدينة تمهيدا لتسليمها إلى قوات موالية للنظام تعمل بإشراف موسكو.

لم يعد سرّا أيضا أن لأميركا قواعد عدّة في سوريا، خصوصا في مناطق مثل الحسكة، تحوي ثروات البلد، أي الزراعة والمياه والنفط والغاز. ليس ما يشير إلى أن الأميركيين ينوون الخروج من سوريا في المدى المنظور. قد يخرجون في مرحلة يجدون فيها أن مصالح معيّنة تهمّهم تأمّنت، وهي مصالح مرتبطة إلى حدّ كبير، بالأكراد ومستقبل هؤلاء على خارطة المنطقة.

ليس سرّا أن مناطق سورية تقع تحت النفوذ الروسي المباشر. لا يقتصر الأمر على الساحل فقط وعلى قاعدة حميميم، قرب اللاذقية، التي لا يستطيع رئيس النظام زيارتها إلا ضمن شروط يحددها المسؤولون الروس عن القاعدة الجوية وأمنها. كذلك، أنّ روسيا موجودة في الجنوب السوري وذلك في إطار تفاهم مع الولايات المتحدة والأردن. لكنّ الأهم من ذلك كله التنسيق العميق بين روسيا وإسرائيل والذي يعني قبل كل شيء توفير الضمانات المطلوبة إسرائيليا. لعل أفضل تعبير عن عمق هذا التنسيق اللقاءات الدورية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة بالطبع إلى التفاهم على أن إسرائيل تمتلك حرّية شن الغارات الجوية في الجنوب السوري متى وجدت ذلك مناسبا.

بعد روسيا وأميركا وتركيا، وربّما قبل ذلك، تأتي إيران التي تحاول ربط الأراضي السورية بالأراضي اللبنانية التي يسيطر عليها “حزب الله” والتي تبحث عن موطئ قدم دائم في دمشق. إيران موجودة في سوريا مباشرة وعبر ميليشياتها المذهبية اللبنانية والعراقية، لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار أن ثمّة مناطق صارت محظورة عليها لأسباب إسرائيلية طبعا. وهذا يجعلها مصرّة أكثر من أي وقت على أن تكون، عبر “حزب الله” في مناطق سورية ولبنانية معيّنة تشكل تعويضا عن منعها من الاقتراب أكثر من الجولان المحتل الذي طوت إسرائيل صفحته.

إذا كان من “تجانس” في سوريا، فهو بين الاحتلالات التي تعاني منها نتيجة وجود نظام لم يعرف يوما أن الهروب إلى أمام لا يحل أي مشكلة من مشاكله، بما في ذلك الأزمة العميقة التي يعاني منها على مستويين. المستوى الأول أنه نظام طائفي قبل أي شيء، والمستوى الآخر أنه لم يمتلك أيّ شرعية من أي نوع في أي يوم من الأيام. كيف يمكن أن يكون النظام شرعيا وهو وليد سلسلة من الانقلابات العسكرية ابتداء في العام 1963. في الثامن من آذار- مارس من تلك السنة، جاء حزب البعث إلى السلطة كي يقضي الضباط الذين انتموا إليه، ولو ظاهرا، على أي أمل في أن تقوم قيامة لسوريا في يوم من الأيام. لم يكن البعث سوى مطيّة لهؤلاء الضباط الجائعين إلى السلطة.

بعد ست سنوات ونصف سنة على اندلاع الثورة السورية، لا بدّ من الاعتراف بعظمة الشعب السوري الذي يقاوم النظام المدعوم من خمسة احتلالات، فضلا عن تلك التنظيمات الإرهابية التي ولدت من رحم سجون النظام. على رأس هذه التنظيمات يأتي “داعش” الذي تكشّف بوضوح مدى ارتباطه بالنظام السوري وبأدوات إيران في أعقاب العملية التي يشنها الجيش اللبناني في المنطقة الجردية الشرقية المحاذية للأراضي السورية. يقاتل “داعش” الجيش اللبناني، الذي سقط له شهداء، ويستسلم بكلّ راحة بال لقوات النظام السوري والميليشيات المذهبية وكأن الموضوع كله سيناريو رُتبت فصوله سلفا.

ليست المرّة الأولى ولا الأخيرة التي يتحدث فيها بشار الأسد بطريقة تكشف كم أنه معزول عما يدور في سوريا والمنطقة والعالم. هناك خمسة احتلالات تدعم نظامه الذي سقط منذ فترة طويلة. تدعمه الاحتلالات الخمسة بهدف واحد هو الانتهاء من سوريا. هذه هي حقيقة “التجانس” السوري. سيبقى النظام في دمشق وصولا إلى يوم يتحقق فيه الهدف المنشود المتمثل في تدمير سوريا حجرا حجرا. لو لم يكن الأمر كذلك، لكان باراك أوباما اعترف بـ“الخط الأحمر” الذي رسمه لبشّار الأسد قبل أربع سنوات بالتمام والكمال، أي في اليوم الذي استخدم فيه النظام السوري السلاح الكيميائي في سياق الحرب التي يشنّها على شعبه.

كان امتناع الولايات المتحدة يومذاك عن توجيه ضربة قاضية إلى النظام السوري إشارة إلى رغبة في التخلص من سوريا وليس من النظام. نعم، من حق بشار الأسد الكلام عن “تجانس أكبر”. إنه بالفعل تجانس بين احتلالات وتعايش في ما بينها وقبول بنظام عليه تأدية المهمّة المطلوبة منه مهما طال الزمن. المطلوب الانتهاء من سوريا ولا شيء آخر غير ذلك… من يؤدي هذه المهمة أفضل من نظام أخذ على عاتقه تفريغ سوريا من السوريين، ثم الكلام عن “شعب صار أكثر تجانسا”.

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

تتزايد الأسئلة حول نهاية الثورة في سوريا، ويساعد في تزايد هذه الأسئلة، ما وصلت إليه الأحوال السياسية والميدانية في الصراع السوري مع اتساع حجم التدخلات الإقليمية والدولية، الأمر الذي جعل هذه الأسئلة، لا تقتصر على السوريين الذين غمرتهم التطورات الكارثية في الصراع، وإنما تشمل من هم خارج الصراع من المهتمين بما حصل في سوريا، وما يمكن أن يؤول إليه مستقبلها ومستقبل أبنائها، وهو مستقبل يبدو للكثيرين غامضاً، يحتاج إلى كثير من الوقت، حتى تنجلي ملامحه.

والأسئلة عن نهاية الثورة في سوريا، ليست جديدة، بل رافقت بداياتها في العام 2011. لكنها كانت تمر همساً أو بأصوات لا تكاد تكون مسموعة، ترافق كل تطور يدلل على مكسب يحققه نظام الأسد، أو انتصار يتحقق على معارضيه سواء كان انتصاراً سياسياً أو ميدانياً، أو فيما يطرأ من تطورات إيجابية أو سلبية على التدخلات الخارجية الكبرى.

غير أنه وقبل مقاربة الجواب حول مصير الثورة، ثمة حاجة إلى مقاربة فكرة الثورة ومعناها، ليكون الحديث أكثر تدقيقاً وعمقاً، يتجاوز التبسيط في معنى الثورة وفكرتها على نحو أظهر معناها لدى الغالبية الشعبية وفي أوساط نشطاء ونخبة السوريين باعتبارها حركة احتجاج ومظاهرات واعتصامات وإضرابات، بدأت أولا في مناطق محدودة في أواسط مارس من العام 2011، ثم امتدت وتوسعت، لتشمل أنحاء مختلفة من البلاد، ثم تبعتها انشقاقات في المؤسستين الأمنية والعسكرية للنظام.

وفي الحقيقة، فإن ما اعتبره جمهور كبير من السوريين من تحركات ونشاطات، لم يكن هو الثورة، وإنما بعض تعبيراتها ومظاهرها، وهذا ما انطوت عليه المظاهرات والاعتصامات والانشقاقات عن النظام ومؤسساته، وكان ذلك الالتباس أمراً طبيعياً في بلد، منع عن شعبه كل أشكال التعبير عن رأيه وموقفه، وفرضت عليه أشكال سطحية من السياسة، وجرى فيه اضطهاد الجماعات السياسية والقادة الذين لم يكن وجودهم، يتجاوز السجون والمعتقلات أو المنافي، أو الانخراط في مسارات العمل.

أما الثورة بمعناها العميق والمختصر، فقد كانت تعني عملية تغيير كلي وشامل في مختلف مناحي الحياة العامة، أو باختصار أشد، فإنها تعني تغيير بنية الدولة والمجتمع والعلاقات القائمة بينهما، وهذا هو المحتوى الأساسي للثورة.

وللحق، فإن الهتافات والشعارات الأولى للمتظاهرين والمحتجين المطالبة بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة، ووحدة السوريين، كانت تضمر المعنى الحقيقي لثورة السوريين على نظام الأسد الغارق في الديكتاتورية والاستبداد والفساد والاستئثار بالسلطة والمال.

ولم تكن هتافات وشعارات المتظاهرين وحدها، التي تحمل معنى الثورة، بل إن المظاهرات والأنشطة الأخرى، أبرزت الحامل الاجتماعي للثورة من خلال المشاركة الشعبية الواسعة وخصوصاً لجهة مشاركة الشباب والنساء في المدن والأرياف على السواء، الأمر الذي كان يؤشر إلى القوى الحاملة لمشروع التغيير السوري ومضامينه.

لقد أدرك نظام الأسد المعنى الحقيقي لما يقوم به السوريون، وما يمثله من أخطار على وجوده ومستقبله، خصوصا بعد تصاعد الهتافات المطالبة بتغيير النظام ورحيل رأس النظام، مما جعله لا يذهب نحو القتل والتدمير والترحيل فقط، وإنما السعي إلى عسكرة الثورة بالتزامن مع تغذية أسلمتها وتطييفها، وهي المجالات التي يجد صدى لها في الأوساط الشعبية محدودة الرؤية السياسية، مما أدى في النتيجة إلى تراجع الحراك الشعبي وانحسار كبير في مظاهره في التعبير عن ثورة السوريين وأهدافها، بل إن الأسوأ في نتائج هذا التحول، قيام التشكيلات المسلحة، التي اتجهت نحو الأسلمة والتطييف، أنها ذهبت في مسار النظام ذاته نحو وأد الحراك الشعبي ومقاومة نشاطه في مجال التظاهر والاحتجاج والأنشطة المستقلة.

وسط هذا التحول وفي ظل تغييرات سياسية وميدانية عاصفة، صارت الأسئلة عن نهاية الثورة مطروحة أكثر وبأصوات أعلى، ومن أوساط سورية وخارجية، لكن دون أن تكلف هذه الأصوات نفسها بالتدقيق في الواقع السوري، وقد صار واقعاً مختلفاً عما كان عليه قبل الثورة.

فالسوريون لم يعودوا كما كانوا قبل 2011، ولا النظام ذاته، والكل يعرف أن تغييرات عميقة حدثت، وأنه لن يتم الرجوع إلى «سوريا الأسد» مهما كانت حدود التسوية والحل المقبل في سوريا، ولن تتوفر من خلالهما فرصة لأي مشروع متطرف إسلامي كان أو طائفي أو قومي متشدد بالوجود في مستقبل سوريا.

وفي ظل هذه الحقائق، فإن ثورة السوريين، تركت بصماتها الواضحة على مستقبل البلاد، وإن كان من الصحيح أنها لم تحقق كل ما طالب به السوريون وما حلموا بتحقيقه، فإن بعضه تحقق، والبعض الآخر بحاجة إلى جهد ومتابعة على نحو ما حدث غالباً في كل ثورات الشعوب التي سبقتهم، وفي النادر القليل استطاعت ثورات في العالم، أن تحقق أهدافها دفعة واحدة، وحتى عندما حصل انتصار سريع، فإن الشعوب احتاجت زماناً من أجل تكريس أهداف الثورة وقيمها في الواقع المعيش.

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

زيارة رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري تركيا شغلت الإعلام في البلدين. عدّها تطوراً بارزاً ومحطة مفصلية في التعاون والعلاقات الثنائية. انطلق من كونها الزيارة الأولى من نوعها منذ 1979. ونسبت صحيفة «زمان» إلى الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي التركي، تونجار كيلينتش، قوله إن الزيارة تشكّل «نقطة تحوّل مهمة وتاريخية بالنسبة إلى السياسة الداخلية التركية والديبلوماسية الإيرانية في المنطقة». وبشر بأن «التاريخ سيشهد فتح صفحة جديدة في المنطقة إذا تحرّكت تركيا وإيران معاً». لكن واقع الحال ليس على هذه الصورة، لن يكون بمقدور هذا التقارب تغيير المشهد الاستراتيجي في المنطقة وليس بمقدور هذه الحملة الإعلامية طي صفحات من التاريخ القديم والحديث جداً من العلاقات الحادة بين البلدين. الصحيح أن هذا الحدث يجيء في مرحلة يتبدل فيها المشهد الإقليمي سريعاً، ولعل أحد أبرز تجليات هذا التبدل يكمن في تفاهم الضرورة بين واشنطن وموسكو في الساحة السورية، على رغم ما بينهما من توتر يؤشر إلى قيام نوع من آخر من الحرب الباردة. هذا التفاهم دفع الكرملين إلى تقديم مصلحته في العلاقة مع البيت الأبيض على أي مصلحة أخرى، سواء كانت مع طهران أو أنقرة. يتماشى هذا مع منطق الكبار حين يجلسون إلى الطاولة. ولا شك في أن تركيا وإيران لا يريحهما لجوء موسكو إلى القاهرة للمساعدة في إقامة منطقتي خفض توتر في الغوطة الشرقية لدمشق أو شمال حمص. هذه الخطوة تباركها واشنطن، وتدعمها عواصم خليجية ما دام أنها تعزز حضور حليفها المصري في بلاد الشام، وتعيد إليه شيئاً من دوره القديم، وتحد من غلواء خصومها من دول الطوق.

أبعد من هذا التفاهم الدولي المقلق، تتوجس إيران وتركيا من إقامة القوات الأميركية عدداً من القواعد في سورية كأنها باقية لسنوات، وأن يكون ميدان هذا الانتشار في مناطق الشمال خصوصاً، انطلاقاً من الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لـ «قوات سورية الديموقراطية». وهذه القوات يغلب عليها ويقودها «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي الذي ترى إليه أنقرة فرعاً لحزب العمال وتشمله بلائحة «الإرهاب». وأوضح الناطق باسم هذه القوات طلال سلو أن القوات الأميركية ستبقى في شمال سورية لفترة طويلة بعد هزيمة «داعش»، وتوقع إقامة علاقات مستمرة بين واشنطن ومناطق سيطرة الكرد، وتحدث عن سياسة استراتيجية أميركية لعشرات السنين في المنطقة. وأكد أن اتفاقات عسكرية واقتصادية وسياسية ستعقد بين الولايات المتحدة وقيادات منطقة الشمال السوري، وكشف أن الأميركيين يلمحون إلى إقامة قاعدة جوية كبيرة قد تصبح بديلاً من قاعدة إنجرليك في ولاية أضنة التركية. وهو في أي حال لم يشكف جديداً؛ إذ لم يخف مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب مثل هذا التوجه، بل تحدثوا في أكثر من مناسبة عن بقاء القوات الأميركية لفترة طويلة في بلاد الشام. وقد تولت هذه حماية الكرد من تهديدات القوات التركية في أكثر من موقع وحالت دون تقدم عناصر «درع الفرات» نحو مناطق «وحدات حماية الشعب». وحال الجمهورية الإسلامية ليست أفضل مع الإدارة الجديدة التي تضاعف عليها العقوبات وتسعى إلى ضرب نفوذها في الشرق الأوسط.

وتتزامن زيارة الجنرال باقري أيضاً مع انطلاق الحرب على «داعش» في تل عفر. ومعروف أن تركيا ترفض دخول «الحشد الشعبي» هذه المدينة التي تسكنها طائفة كبيرة من التركمان. وتتزامن أيضاً مع إصرار الرئاسة في إربيل على إجراء استفتاء على قيام دولة كردية، وهو استحقاق بات قريباً... إلا إذا نجح معارضوه الكثر في تأجيله. ولا حاجة إلى تكرار ما ساقته طهران وأنقرة من تهديدات لإربيل إذا مضت في هذا الاستحقاق المقرر في الخامس والعشرين من الشهر المقبل. وتاريخ اعتراضهما على استقلال كردستان طويل منذ أن حطت الحرب العالمية الأولى رحالها إلى اليوم. خوفهما أن تمتد «العدوى» إلى الكرد في تركيا وإيران، لذا هما تنذران بأن مثل هذه الخطوة سيزعزع استقرار العراق ويترك آثاراً سلبية على المنطقة كلها. كل هذه المتغيرات والاستحقاقات، إضافة إلى ما تعانيه المنطقة العربية من تفكك وشرذمة وحروب، وآخرها الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، تدفع إلى اصطفافات جديدة وعلاقات متبدلة ومصالح متشابكة. لذا، لا يجد البلدان مفراً من إعادة النظر في علاقاتهما نحو مزيد من التعاون والحد من تضارب المصالح والتطلعات.

إنها إذاً مرحلة تفرض على تركيا وإيران عقد زواج مصالح مرحلي أو تفاهم الضرورة، تماماً كما هي حال روسيا وأميركا هذه الأيام، في سورية أو غيرها، بعيداً من الخلافات والتناقضات في الأهداف والمصالح والتناحر لاقتطاع مناطق سيطرة ونفوذ وفتح أسواق في المنطقة العربية. كلتاهما تحتاج إلى الأخرى مرحلياً في حمأة الصراع على الإقليم. في هذا الإطار يجب وضع زيارة الجنرال باقري، إنها محطة إلزامية فرضتها ظروف يواجهها البلدان، لكنها لا يمكن أن تطوي عقوداً من التوتر والخلاف بينهما، أو تشكل منطلقاً أو خطوة نحو بناء تحالف استراتيجي. ستظل لكل منهما سياستها الخاصة، سواء في العراق أو سورية، وحتى في آسيا الوسطى والجمهوريات السوفياتية السابقة. تسعى كل منهما إلى بسط سلطتها وتجارتها وتوسيع فضاء أمنها في الإقليم على حساب العرب... وإسرائيل أيضاً. لأشهر، كان الرئيس رجب طيب أردوغان يصر على رحيل الرئيس بشار الأسد، ويندد بالتمدد الفارسي في المنطقة. وكان قبل ذلك يهاجم بشدة نوري المالكي، حليف طهران الأول، ويتهمه بتأجيج الصراع المذهبي في العراق. وفي بدايات لقاءات آستانة، كان ممثل أنقرة يطالب بانسحاب الميليشيات الشيعية و «حزب الله» من سورية. المسؤولون الإيرانيون هددوا تركيا مراراً وحذروها من التدخل في أزمة جارتها الجنوبية، واتهموها بدعم الحركات الإرهابية. وليس خافياً دعمها حزب العمال في حربه مع أنقرة. مثلما ليست خافية تفاهمات «الحشد الشعبي» مع هذا الحزب الذي وفرت له الأزمة السورية وقيام «داعش» فرصة التمدد نحو جبل سنجار والشمال السوري، وهو ما أثار ويثير حفيظة إربيل...

زيارة رئيس الأركان الإيراني أنقرة قد لا ترتب على طهران تعقيدات مماثلة لتلك التي تواجه حكومة الرئيس أردوغان. فالجمهورية الإسلامية حرصت، على رغم كل ما شاب تاريخ العلاقات مع تركيا، على تفاهمات اقتصادية معها تتيح لها باباً لخرق العقوبات الأميركية المتجددة، وتعينها على حفظ نفوذها في عدد من البلاد العربية، خصوصاً سورية والعراق. وهي تفيد حتماً من الفتور بين القاهرة وأنقرة، وما يمكن أن يطاول العلاقات بين الأخيرة وعواصم خليجية بسبب وقوفها إلى جانب الدوحة، ومواصلة رعايتها قوى الإسلام السياسي خصوصاً «الإخوان». في حين يطمح الرئيس التركي إلى تعاون مع موسكو وطهران، يعينه على مواجهة السياسة الأميركية حيال الكرد في بلاد الشام، وعلى مواجهة أوروبا التي أدارت له ظهرها وتسوق إليه شتى الاتهامات في شأن حقوق الإنسان والسعي إلى بناء ديكتاتورية. ولا شك في أن سعيه إلى تنسيق عسكري كبير مع الإيرانيين سيفاقم غضب الغربيين عليه. ولا حاجة هنا إلى ذكر استياء واشنطن وحلفائها في حلف «الناتو» من إبرام حكومته صفقة مع موسكو لمده بمنظومة صواريخ من طراز «اس 400».

ومهما كانت مخاوف واشنطن من بناء تحالف بين موسكو وطهران وأنقرة، لا يمكن هذه القوى الثلاث الذهاب أبعد من عقد صفقات أو مقايضات مرحلية، تشمل الوضع في تل عفر ومستقبل محافظة إدلب التي باتت بيد عناصر «جبهة فتح الشام» (النصرة). كأن تلقى تركيا دعماً من شريكتيها في آستانة لإحباط محاولة الكرد تثبيت «إدارتهم» أو فيديراليتهم وربط الجزيرة والقامشلي وكوباني بعفرين غرب الفرات، في مقابل أن تخفف هذه مثلاً معارضتها مشاركة «الحشد» في معركة تل عفر، والمساعدة في إقامة منطقة خفض توتر في الشمال الغربي لسورية. مثل هذه المقايضات أو «تفاهم الضرورة» لا يبني حلفاً استراتيجياً، خصوصاً أن الدول الثلاث ترتاب واحدتها من نيات الأخرى في أكثر من ملف وساحة... وعينها على أميركا وأوروبا!