٢٦ أغسطس ٢٠١٧

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

يحتدم التنافس على استثمار محاربة «داعش» في الميدان اللبناني، وعلى تلقف نتائجه من القوى الدولية والإقليمية المعنية بالمسرح الإقليمي.

المفارقات التي تعكس هذا التنافس تأتي في سياق تسابق المتنافسين على الكسب والاستثمار في الحروب الدائرة: مقابل الهجوم المشترك من الجيش السوري و «حزب الله» على مواقع «داعش» من الجانب السوري بدعم إيراني، يخوض الجيش اللبناني حربه على التنظيم الإرهابي من الجهة اللبنانية بدعم أميركي هيأت له واشنطن بإمداد الجيش منذ أشهر، وفي شكل أسبوعي، بشحنات من الأسلحة التي يحتاج إليها. وفيما يحرص الجيش اللبناني على التأكيد أنه يخوض المعركة وحده ولا ينسق مع أحد، يشدد إعلام «حزب الله» على أنها تتم بالتنسيق بين الجيشين وبينه وبين الجيش اللبناني. يعتبر الحزب أن تزامن الهجومين تكريس للمعادلة المختلف عليها بين اللبنانيين، أي «الجيش والشعب والمقاومة»، وينأى رئيس الحكومة سعد الحريري بنفسه عنها لأنها ليست واردة في البيان الوزاري لحكومته، كما يذهب بعض القوى المحلية المعترضة على احتفاظ الحزب بسلاحه، إلى الدعوة لإخضاع هذا السلاح لقرار الدولة اللبنانية طالما نجح الجيش في خوض المواجهة مع الإرهاب... وكل فريق يعتبر أن ما بعد التخلص من «داعش» في لبنان غير ما قبله، ويطمح إلى توظيف نجاح الجيش لمصلحته.

وبينما توفد إيران معاون وزير خارجيتها حسين جابري أنصاري إلى بيروت ليبارك انتصارات «المعادلة الثلاثية»، تصدر السفارتان الأميركية والفرنسية بياناً في اليوم ذاته لتأكيد دعم جيش لبنان «وحده»، و «الإعجاب» بأدائه، ثم يصل بيروت وزيرُ الدولة لشؤون الخليج العربي في الخارجية السعودية ثامر السبهان، كي لا تبقى الساحة خالية للديبلوماسية الإيرانية.

التنافس في لبنان امتداد للتزاحم في الميدان السوري. كانت إيران نجحت في الرد على استبعادها من الاتفاق الأميركي- الروسي- الأردني على قيام منطقة «خفض التصعيد» في الجنوب الغربي لسورية، وعلى إبعاد قواتها من هذه المنطقة والإصرار الأميركي على انسحاب ميليشياتها من بلاد الشام، بالتوسع في البادية السورية في اتجاه دير الزور، وبوصول قوات «الحشد الشعبي» إلى الحدود العراقية السورية، ثم بالتوسع في القلمون السوري، عبر إطلاق معركة جرود عرسال، استباقاً لخوضها من الجيش بتشجيع أميركي.

إلا أن استبعاد طهران لم يقتصر على ترتيبات المنطقة الجنوبية، فالاتفاقات على «خفض التصعيد» في الغوطة الشرقية وفي حمص تمت بتفاهم روسي- مصري- سعودي، حيث تلعب الرياض دوراً بعيداً من الأضواء في دفع بعض قوى المعارضة إلى الانخراط بإجراءات التهدئة. وتسعى موسكو، التي تطمح إلى تحقيق إنجاز تحت عنوان «إنهاء الحرب الأهلية»، كما قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، إلى ترتيبات تعتمد على هيبة قوتها الرادعة، فتستقدم رجالها من الشرطة الروسية الشيشانية والداغستانية... كما حصل في حلب ومحيطها وفي بعض ريف دمشق، ومن بين أسباب ذلك رغبتها في الاعتماد على تشكيلات عسكرية «سنية» لتثبيت التفاهمات الميدانية، لإبعاد الاستقطاب الطائفي من الصراع السوري، وحتى لا تتهم بإخضاع السوريين للميليشيات الشيعية التي استقدمتها إيران.

في زمن تراجع البحث في تنفيذ القرار الدولي الرقم 2254 وبيان جنيف، وتعليق الحديث بالحكم الانتقالي وبمصير بشار الأسد، يصعب توقع حلول جذرية في سورية، فيقتصر الأمر على تحديد خطوط التماس وتوزيع أدوار القوى الرئيسة على الميليشيات التي تسيطر على الأرض، وتسعى الفصائل السورية إلى حماية ما تبقى لديها من دور ومواقع ميدانية، بالتقارب مع موسكو لتجنيبها إجرام النظام وقواته الرديفة وبطش الميليشيات الطائفية الموالية لطهران، بعدما نزعت واشنطن من بعضها السلاح الثقيل الذي كانت قدمته إليها، وهذا ما يفسر انخراط بعضها في مقاتلة «داعش» و «جبهة النصرة» في المقابل.

من الطبيعي أن يثير كل ذلك حفيظة طهران إذا تنامى هذا التوجه الروسي، وإذا دقت ساعة اتفاق ما بين روسيا وأميركا على الحلول، وأن يدفعها إلى ضمان مناطق نفوذها، لا سيما في البقعة الجغرافية المحاذية للدولتين اللتين تتمتع فيهما بالسطوة والتأثير: العراق عبر «الحشد الشعبي»، ولبنان عبر «حزب الله». ألم يهدد السيد حسن نصر الله بفتح الجبهات لمقاتلين من دول إسلامية؟

قبل سنتين لم يستجب معارضو تدخل «حزب الله» في سورية لدعوة نصرالله إلى «أن نتقاتل في سورية» لتجنيب لبنان الخلاف الداخلي، ولم يلاقوه في الميدان. بإصراره اليوم على انفتاح الحكومة اللبنانية على النظام السوري، يرمي إلى تغطية دوره السوري باستعادة معادلة الربط بين المسارين اللبناني والسوري السيئة الذكر، ويوقظ الانقسام، ويرهن اللبنانيين لصراع دولي على إدارة الحرب السورية.

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

٢٦ أغسطس ٢٠١٧

مدهش حقاً أن بشار الأسد لم يوجه الشكر إلى الرياض وأبو ظبي، وتوابعهما، على دورهم في دحر الثورة السورية، واكتفى بشكر إيران وروسيا وحزب الله، على الرغم من أن إسهام "محور اعتدال" في بقاء نظامه، ومكافأته على إجرامه، أكبر ..ألم يلاحظ أنهم تكفلوا بترويج الرواية ذاتها التي يردّدها عن المأساة السورية؟ ألم يحققوا له غايته بتصنيف الثورات إرهاباً والربيع العربي مؤامرة كونية؟ ما هذا الجحود؟

يتزامن إعلان بشار انتصاره مع الإلحاح على إعلان فشل السعودية في اليمن، فهل فشلت حقاً؟

ظني أن السعودية لم تفشل في اليمن، بل نجحت، بتفوّق، في تحقيق الهدف المنشود، وحولت الموضوع من ثورة يمنية إلى الحرب اليمنية، والثورات حين تدخل حروباً عسكرية تخرج منهزمة بالتأكيد.

كانت في اليمن ثورة، تعافر بمواجهة ثورة مضادّة متحالفة مع انقلاب بملامح طائفية، فتدخلت الرياض لتحويلها إلى صراع طائفي، وحين تدخل الطائفية تنكسر الثورة بالضرورة.

تلك هي محصلة "عاصفة الحزم" السعودية الآن، تلك العاصفة التي بلغ الحماس لها يوماً أن قلت بسذاجة حين انطلقت معلنة التصدي للانقلاب الحوثي الطائفي، قبل أكثر من ثلاث سنوات/ إنها "ضرورة تاريخية" وكتبت "وتظل "عاصفة الحزم" عملية تتمتع بمقومات محترمة، طالما بقيت بمنأى عن استخدامها في غسيل سمعة أنظمة مستبدّة، جاءت عبر انقلابات عسكرية، أقرب للجرائم ضد الإنسانية، أو تبرير اعتداءات عسكرية فردية، نفذتها هذه الأنظمة ضد دول عربية شقيقة، والمثال الأوضح لذلك هو العدوان الذي نفذته سلطة عبد الفتاح السيسي ضد الأراضي الليبية، لدعم امتدادها الانقلابي هناك، بقيادة خليفة حفتر، تحت ذريعة توجيه ضربات ثأرية لتنظيم داعش".

الآن، لا حزم جاء، ولا انقلاب اندحر، ذلك أن الأيام أثبتت أن العاصفة محمّلة بجراثيم الكراهية للثورات العربية، والنوازع الطائفية المذهبية، ومشبعة بكل رغبات دعم الثورات المضادة ورعايتها، وأن النجاح الوحيد لها أنها قضت على مشروع الثورة اليمنية، بوصفها حراكاً شعبياً مسكوناً بأحلام وتطلعات الجماهير في ربيع 2011.

حدث الأمر نفسه في المسألة السورية التي تحولت من ثورة إلى صراع عسكري، مشحون بالطائفية والمذهبية، حتى وصلنا إلى ذروة المأساة، وصار الموضوع حرباً على الثورة، بعد تصنيفها إرهاباً، بفضل جهود رعاة الثورات المضادّة الإقليميين.

في العام 2015 نشر موقع هافينغتون بوست الأميركي تقريراً بعنوان "تحالف غير متوقع بين السعودية وتركيا لإطاحة الأسد"، تحدث أن السعودية وتركيا تجريان محادثات عالية المستوى بهدف تشكيل تحالف عسكري لإطاحة الأسد، بحيث تقدم تركيا القوات البرية، فيما ستقوم السعودية بعملية الدعم عن طريق الغارات الجوية، لمساعدة من سماهم التقرير "مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين".

بعد ذلك بشهور قليلة، وتحديداً فبراير/ شباط 2016، كانت السعودية تعلن رسمياً استعدادها للتدخل عسكرياً في سورية، ونشرت شبكة CNN أنه "كشف مصدران سعوديان مطلعان لشبكة CNN، الجمعة 5 فبراير/شباط عن خطط المملكة للتدريبات العسكرية كجزء من إعدادها للتدخل في سوريا لمكافحة تنظيم "داعش".

لا التدخل ضد جرائم بشار الأسد تحقق، ولا العمل العسكري ضد "داعش" حصل، كل الذي حصل أنهم منحوا الفرصة لبشار الأسد لكي يستقدم مزيدا من القوات الروسية والإيرانية ومقاتلي حزب الله، لحمايته من "الشراسة السعودية" والمؤامرة الامبريالية ضد بقاء الدولة السورية.

وأخيراً، يخرج وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، ليعلن بوضوح موقفاً سعودياً جديداً، مؤداه "أن الرئيس السوري الأسد باق، وعلى المعارضة السورية الخروج برؤية جديدة، وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة، منوها بأن الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية".

الآن، يقف بشار الأسد أمام الكاميرات منتشياً ومحتفلاً بالانتصار على ثورة النصف مليون شهيد والخمسة ملايين نازح، ولم لا وهو واثقٌ من أنه، مثل السيسي والحوثي، مشمول برعاية أكلة لحوم الثورات العربية؟

بشار مدرك تماماً لأبعاد اللعبة، وكما قلت سابقاً إن قليلين جداً من اللاعبين في المأساة السورية يحبون الربيع العربي، فيما جلّهم كاره له، وإن استخدمه ورقةً في اللعبة الإقليمية أحياناً، إذ تتحول الثورات عندهم إلى مجرد ورقةٍ في لعبة البوكر السياسي في المنطقة، بعناصرها الطائفية، والمذهبية.

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

سورية «كسبت» خلال ست سنوات ونصف سنة من الحروب على أرضها «مجتمعاً صحياً متجانساً»، كانت كلفته مئات آلاف القتلى.

أميركا «كسبت احترام» عدوها كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية الذي كاد سباقه مع الرئيس دونالد ترامب لعرض العضلات يُشعل حرباً نووية.

بنيامين نتانياهو كسب سنوات من الاطمئنان إلى فصول تدمير سورية وخرابها، مراهناً على تفكيك جيشها وقدراتها العسكرية، بعد نزع أسنانها الكيماوية.

العبارة الأولى يتباهى بها الرئيس بشار الأسد الذي لا يضيّع الإيرانيون وحلفاؤهم فرصة لتذكيره بأن بقاءه على رأس السلطة – ولو فوق الخراب – كان مجرد احتمال واهن، لولا تدخُّلهم.

ينتظر الأسد للاحتفال بـ «انتصار» نظامه، ولو بحراب الغرباء الذين أمعنوا تقتيلاً وأوغلوا بدماء السوريين... هؤلاء ضحايا النكبة الكبرى، إذ دفعوا ثمن الحرب على «داعش»، وحرب تعويم النظام وحماية خرافة «السيادة السورية» التي لم تنتهكها سوى عشرات الجيوش.

ولكن، هل يستقيم منطق المقارنة بين رأس النظام السوري، ورئيس القوة العظمى في العالم الذي كاد أن يضغط على الزر النووي لـ «تأديب» كيم؟ هي مجرد نماذج لقادة العالم الذين يُفترض أن يحرسوا أمنه واستقراره، لكنهم باتوا أكثر خطراً من القنابل والصواريخ النووية.

باستعراض بسيط، قد لا يعلم أحد خلال السنوات القليلة المقبلة، كم سوريّاً اختنق بغازات النظام السامة. ولكن، ليس مهمة عسيرة تخيُّل حرب أهلية في أميركا، يطلق شرارتها ترامب، كلما حصلت مواجهة مع المتطرفين في الشارع، وضلّ سيد البيت الأبيض كالعادة طريقه إلى فهم الفارق بين إدارة فندق أو شركة، وإدارة دفة الحكم في الولايات المتحدة.

هو عالم الفوضى والخراب الذي جعل حقبة الحرب الباردة تبدو نعيماً، وشيّع النظام العالمي إلى عصر الأحقاد والميليشيات والذئاب المنفردة... عصر الاختراقات الإلكترونية التي تمهّد فضائحها لزعزعة خرائط وسيادات وتحالفات، واندلاع حروب وتناسل نزاعات بلا نهاية.

رئيس آخر هو رأسٌ لحكومة عتاة اليمين الليكودي، خاب في واشنطن، حطّ رحاله في موسكو ليشكو حليفها الإيراني. الحليف كان يهدّد إسرائيل من بُعد، فإذا بالحروب السورية تختزل أمامه المسافات لتزرعه على الباب.

رأس الكرملين، فلاديمير بوتين أصغى باهتمام إلى شكوى نتانياهو كأنه لم يسمع شيئاً. فإسرائيل «شريك» للروس، لكنّ إيران حليف، حتى حين يتمرّد لن يعجزوا عن تجيير تمرُّده لمصلحة ترميم الدومينو المهترئ... بانتظار صفقات مع واشنطن، قد لا تأتي قريباً. وهي لن تأتي ما دام دونالد ترامب غارقاً في دوامة فوضى إدارته، والإقالات والاستقالات.

خاب نتانياهو لكنه لن يستسلم أمام حقيقة تمدُّد الخريطة الإيرانية إلى البوابة الإسرائيلية. البديل حرب إذاً؟ آلاف القتلى ومزيد من الخراب، بوصلة إدارة العالم ضائعة.

إيران أيضاً ستكون على أبواب دمشق؟ لعله كان حلمها منذ أتاح لها حافظ الأسد اختراق العالم العربي، بتحالفه معها في حرب السنوات الثماني مع العراق (1980- 1988).

رئيس حزب كان رئيساً لليمن السعيد، حوّله بـ «حنكته» إلى جحيم فقرٍ وخراب ودسائس. أغرته السلطة حتى الموت، لكنه حين نجا، أبى ألاّ يفارق أوهام السلطة الأبدية. تواطأ مع الحوثيين ضد الحكومة الشرعية، لعلهم يعيدونه إلى القصر، حتى إذا طغى صراع المصالح بات «خائناً». بين انقلابهم و «الخيانة»، نكبة مأساة، فصولها مديدة كالمسافة بين صنعاء وعدن.

كل هؤلاء في نادي رؤساء أدمنوا القصر وشهوة الحكم، بالأوهام. انهار النظام العالمي، انتصر نظام الفوضى والقتل والتوحُّش، هُزِمت العدالة الإنسانية، والعرب أول الضحايا.

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

يبدو أن كلمة "تحرير" باتت تعني شيئاً آخر غير ما نعرفه، باتت تُعطى معنىً جديداً، فالتحرير، كما نعرف، هو إنهاء وجود قوة تحتل بلداً أو مدينةً أو حيّاً، بطرد هذه القوة منها، لتبقى البلد أو المدينة أو الحي، بعد أن يتخلص أهلها من المحتل. هذا هو المعنى المتعارف عليه، على الأقل إلى ما قبل سنة 2011.

ما نشهده منذ بدء "الحرب على داعش" بات يعطي هذه الكلمة معنىً آخر، حيث بات علينا أن نضع كلمة مقاربةً مرادفاً لها: التدمير. بالتالي، نحن نتحدث الآن عن "تدمير" الرّقة. حيث نشهد، كل يوم، مدى التدمير الذي يلحق بها، وعدد القتلى الذي يسقط تحت حجة "تحرير" الرّقة من داعش. هل التدمير ضروري لتحقيق هذا "التحرير"؟

هذه المقالة عن الرّقة الآن، وسبقتها مقالات عن الموصل، كما جاء صاحب هذه السطور على الرمادي والفلوجة وتكريت، وانتظار "تحرير" تلعفر، ودير الزور. وليس المراد هنا الحديث عن "تحرير" المدن والقرى والأحياء السورية الأخرى التي يقوم بمهمتها طرفٌ آخر، هو النظام السوري ومجموعات إيران، وأخيراً روسيا، والتي يبدو أنها تعتمد المعنى الجديد لكلمة "تحرير"، على الرغم من أن الهدف يختلف، حيث بدأ النظام هنا (وأكمل الباقون) حرق شعبٍ تمرّد عليه. وإنما المراد هنا هو الحديث عن "قائدة الحرب ضد الإرهاب": أميركا وتحالفها. فهل كانت هزيمة "داعش" تفترض كل هذا التدمير والقتل، ولماذا قتاله في المدن بهذه الطريقة، من دون قطع طرق الإمداد؟ بمعنى، أليس هناك "خطة عسكرية" لا تودي إلى كل هذه الكوارث؟

أولاً، ما يملكه تنظيم "داعش" من أسلحة خفيفة أو متوسطة، ويمكن بسهولة قطع طرق الإمداد عنه، فالصحراء تتيح للطيران أن يقطع كل الطرق المؤدية إلى المدن التي سيطر عليها. كما أن عدد أفراده، وفق أكبر تقدير، وفي كل مناطقه (أي في سورية والعراق) وصل إلى ثلاثين ألف "جهادي"، وهو عدد لا يستطيع ضمان أمن كل هذه المنطقة الشاسعة. وكان عدد "مقاتليه" في المدن لا يتجاوز ألفاً أو ألفين أو ثلاثة (أعلنت الولايات المتحدة عن وجود ألفين في الموصل، ويعلن الآن عن وجود ألفين في الرقة)، وهو عدد ضئيل للسيطرة على مدينةٍ. ووفق الأسلحة التي يمتلكها، يمكن بسهولة السيطرة عليه بدون طيران، وبوحدات خاصة (مع قصف مدفعي محدود على مناطق تمركزها فقط).

ثانياً، جرى التهويل من خطر المفخخات، والكيماوي، وهو تهويلٌ لا معنى له، لأنه يمكن كشف الأمر بعد حصار المدن. وكذلك يجري التهويل من القناصة، على الرغم من أنه يمكن معالجة الأمر من دون قصف البنايات على من فيها. والغريب أنه، بعد كل هذا القصف والتدمير والقتل للمدنيين، لا يعتقل أو يقتل من عناصر "داعش" سوى القليل القليل، بينما يخرج الآخرون سالمين.

ثالثاً، يمكن أن يجري التقدم بشكل مختلف، خصوصاً أن تنظيم داعش غير قادر على حماية كل محيط المدن أصلاً، لا بالتفخيخ ولا بالعناصر ولا بالسدود. ويمكن أن يستخدم الطيران عند الضرورة، وربما تكون المروحيات هي الأفضل لأنه يمكن استخدامها بالقنص.

لا تستأهل القدرة الواقعية لداعش (كما تظهر في آخر الأمر) هذا الشكل من الحرب، ولا شكّ في أن الحرب هي ليست ضد داعش، بعد أن يظهر أن جلّ عناصره قد خرج سالماً (أو أُخرج سالماً)، بل هي ضد المدن والشعوب، كما يظهر في آخر الأمر. فهي تقع تحت سيطرة داعش، من أجل أن تُدَمر بحجة "الحرب ضد داعش". ولا شك في أن تضخيم قدرة داعش تهدف إلى استخدام كل هذه الأسلحة، وإطالة الحرب كل هذا الزمن الضروري لتدمير المدن فقط. لهذا نعيد تأكيد أن داعش "شركة أمنية خاصة" لها دور في إظهار وحشية الشعوب باسم الإسلام، ولكي تكون مبرّراً للتدخل من أجل تحقيق سياسات. وفي هذا السياق، تجري ممارسة أبشع مجزرة، حيث ترى الطغم الرأسمالية أن هناك "شعوباً زائدة" لا بدّ من حرقها.

إذن، داعش عنصر مُدْخَل من أجل أن نرى مدناً وقد باتت أطلالا.

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

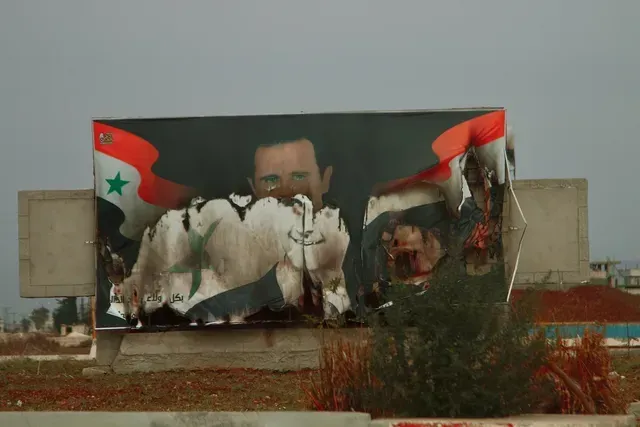

خرج علينا حاكم دمشق، أخيرا، بخطاب انتصاري، يعلن فيه أمام مؤيديه عديمي الحيلة أنه انتصر وحقق مشروعه التقدمي العبقري الذي حلم بتحقيقه من أجل خلق سورية جديدة، لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل. اعترف، هو أو من كتب له خطاب الانتصار، بأن سورية فقدت "خيرة شبابها"، إلا أنه عاد، إلى طمأنة الخراف الكسيرة وعديمة الحيلة الجالسة أمامه والمصفقة له بحماسة، أن خسارة خيرة الشباب ما كانت سوى ثمن ضروري لخلق "المجتمع المتجانس" السوري الجديد.

في ثلاثينيات القرن الماضي، حين وصل الحزب النازي إلى سدة السلطة في ألمانيا، كرّر رأس السلطة في الحزب وفي الدولة النازية الجديدة، أدولف هتلر، في أكثر من خطاب، أفكاره الفلسفية عن معنى مفهوم "الأمة" وفكرة "الشعب النقي"، متأثراً بقراءاتٍ خاطئةٍ وملتويةٍ بعمق لأفكار هيغل ونيتشه والفكر الليبرالي الرومانسي الألماني في القرن التاسع عشر، نظَّر الفوهرر بحماسة لفكرة "العرق النقي"، مقدّماً عملية إحيائه، والسماح له بالتجسّد مكانياً وزمانياً ومجتمعياً، السبيل الأول والأنجع لبناء مجتمع التفوق والتقدم والازدهار.

تحدث هتلر عن ضرورة تنقية المجتمع الألماني من تلك الشرائح المجتمعية التي لا تساعد على إيجاد "مجتمعٍ متجانسٍ" ويخلق ألمانيا الجديدة. عمم هتلر هذا الخطاب في أنحاء ألمانيا النازية، وتخلص من كل من خالفه واعترض عليه، مسبباً في النهاية لا مجرد حربٍ عالميةٍ قادت إلى موت عشرات الملايين على امتداد أوروبا، بل واقترف واحدةً من جرائم التاريخ البشري الفظيعة، في محارق تصفية عرقية و"تنقية مجتمعية لخلق التجانس" (كما كان يقول ناطقوه الإعلاميون، من أمثال غوبلز في إحدى خطبه في جامعة هايدلبرغ مثلاً) حرق فيها حرفياً مئات ألوف اليهود والأقليات الأخرى اللا-آرية.

اليوم، يشهد التاريخ ولادة هتلرية جديدة في العالم المعاصر، إذ لم يعد العالم يهتز لرؤية حاكمٍ مستبدٍ، قتل نصف الشعب السوري، ودمّره وشرّده وأخفى مصيره، وأعاد البلد إلى عصر ما قبل المدنية، وما قبل المجتمع، وارتكب أفظع الجرائم والانتهاكات غير الإنسانية لكل ما هو بشري في الأرض السورية سبع سنوات، يردّد خطاباً محشواً بأفكار نازية، اعتقدنا أنها بادت.

بأي "مجتمع متجانس" نبشِّر في بلدٍ لم يعد فيه "مجتمع"، ولا أي تموضع بشري سوسيولوجي، ينطبق عليه أي عنصر من عناصر تكوين "المجتمعات" وبنيتها وماهيتها، كما نعرفها ونتعلم عنها وندرسها ونختبرها؟ أي "مجتمعٍ" نتحدّث عنه في سياق بشري لم يخسر فقط كل شبكات التعاضد والتواصل والتعايش المجتمعي بين شرائحه وجماعاته وفئاته، بسبب خطاب كراهية وتشكيك وانقسام وعداوة وقتال دموي طائفي وسياسي وديني وعقائدي وسوسيولوجي وثقافي وإيديولوجي، بل خسر أيضاً الجزء الأكبر من بنيته البشرية المكوِّنة والمؤسسة، في ظل موت ما يقارب المليون مواطن سوري، وتشرُّد ما يقارب الإثني عشر مليون إنسان، وتهجيرهم واقتلاعهم، من أرضهم ومن بيوتهم، وفي ظل تدمير ما يقارب ثلثي البنية التحتية والمدينية لكل المدن السورية (مواقع تموضع "المجتمعات" وبنائها وخلقها وعيشها)، وفي ظل انتهاك البلد واحتلاله من أكثر من خمسة جيوش أجنبية غريبة وإدارته المباشرة والتنفيذية من قيادات روسية وإيرانية وفقدان الأمة السورية أي سيادة وكرامة وكيان متماسك ناظم جمعي، يعرِّفها وفق أي مفهوم علمي موضوعي قاعدي، لفكرة "مجتمع" ولمفهوم "اجتماع بشري".

ثم، عن أي "تجانسٍ" مجتمعي نتحدث في ظل واقع مأساوي تدميري، لا يمكن لأي مفهوم أو نموذج من نماذج التجانس أن يتحقق فيه؟ أي "تجانس" مجتمعي في ظل موت حالة "المجتمع" (سورية فيها "تجمُّع" ناجين لا "مجتمع") وغياب الحس والضمير والمعيار الأخلاقي الجمعي والسيوسيولوجي في عقول السوريين الباقين ونفسياتهم وسلوكهم ورؤاهم (معظمهم يفعل مضطرا، وفي مقدمتهم مؤيدو النظام التواقون لمغادرة جنة "المجتمع المتجانس"، والذين بات كثيرون منهم قبل سواهم "لاجئاً" مزعوماً في بلاد العالم) في الأرض السورية. ما لدينا في سورية اليوم جزر وتشرذمات بشرية متفرقة لجمع بشري متفكك ومتشظ ومتنافر، كل همه وهاجسه النجاة من الموت والحرب والاستمرار بالحياة بأيٍّ من الأشكال، بما فيها الخنوع والصمت. عن أي مجتمع متجانس، نتحدث في ضوء غرق الإنسان السوري في الداخل في دوامة الوجود الفردي الأنوي (أنا وبعدي سورية)، والانهماك بالذات وعدم الاهتمام بعد الآن بالآخر ومصيره وحياته معي أو بوجوده حولي؟ أي "تجانس" هذا نتوهمه في ظل واقع سوري مأساوي مدمّر، يحتاج إلى عقود طويلة من إعادة بناء وتكوين، بل "وخلق من عدم"، لإنسانية الفرد ولبشرية الجماعة ولحالة العيش مجموعا وبنية الأمة، ناهيك عن إعادة بناء بلد من الصفر، برع النظام صاحب نظرية "المجتمع المتجانس" في تدميره وإفناء الإنسان فيه.

لم أشعر بالصدمة أو الاستغراب، حين سمعت "حاكم الشام" يعلن، قبل أيام، عن أفكاره المرعبة في خطاب انتصاره على سورية وهزيمته شعبها، فالمذكور عرّفنا عن نفسه بلا مواربةٍ وبدون أي تحفظات منذ سبع سنوات كاملة، وما انفك يكرّر التأكيد، بأفعاله وأقواله، بأنه ما قلنا للعالم أجمع أنه عليه. ما جعلني أصاب بالرعب الشديد والقرف والحزن العميق أنه نمذَجَ هتلريةً علنيةً، وأمام أنظار كل أوساط الفكر وصناعة القرار في العالم ومسامعهم، من دون أن يهتز لأحدٍ من هؤلاء جفن أو أن يكترث لما قاله أحد. يرعبني بعمق أننا نعيش في عالم عدمي مرعب متطرّف وجنوني، كالعالم المعاصر. يرعبني أن الطغيان والإجرام العنصري باتا من مظاهر عادية ومألوفة وشائعة، إلى درجة عدم الاكتراث لها. لا بل ربما بتنا اليوم، باعتبارنا جنسا بشريا، نعيش في عالم فيه صناع قرار وأصحاب نفوذ لا يحلمون فقط بتأسيس "مجتمع متجانس" بل بإيجاد "عالم متجانس" هتلرياً. في هذا السياق المعولم لإعادة إحياء الهتلرية وعولمتها، يصبح كلام بشار الأسد مجرّد قطعة واحدة من صورة أوسع وأبشع وأكثر سوداوية تقتل الإنسانية، بدءاً من قصر المهاجرين ووصولاً إلى البيت الأبيض.

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

عندما يتحدّث أحدهم عن انتصار للنظام السوري على السوريين وعن عودة الحياة إلى طبيعتها في هذا البلد قريبا، أقلّ ما يمكن قوله عندئذ أن الأزمة السورية لا تزال في بدايتها. لم ينتصر النظام السوري على السوريين بعد. درب انتهاء الحرب على الشعب السوري لا يزال طويلا، بل طويلا جدّا. كل ما فعله النظام حتى الآن، يتمثّل في نجاحه في أنه أدخل سوريا في دوامة لا نهاية قريبة لها بعدما تبيّن أن ليس لديه أي حلول أو مخارج سياسية. اللهم إلا إذا كان تغيير طبيعة السكان والمناطق السورية هدفا بحدّ ذاته، وصولا إلى اعتبار بشّار الأسد في مؤتمر لوزارة الخارجية السورية أن إنجازا تحقّق بعدما صار المجتمع السوري “أكثر صحّة وتجانسا”.

ليس معروفا مفهوم “التجانس” من وجهة نظر الأسد الابن. هل هو التخلّص من السوريين الذين لا يعجبونه والذين ثاروا قبل ست سنوات بحثا عن بعض من كرامة؟ هل هو رضوخ السوريين لآلة القمع التي يمتلكها، وهي آلة قمع من صنع إيراني وروسي، يعني بلوغ مرحلة “التجانس”؟ هل “التجانس” يتمثل في التخلص من نصف الشعب السوري عن طريق القتل والتفجير وتدمير المدن الكبرى وتطويع دمشق واللاذقية وتغيير تركيبة المدينتين والانتهاء إلى الأبد من الأكثرية السنية في سوريا إرضاء لإيران ومشروعها التوسعي؟

لم ينته شيء على علاقة بالأحداث الداخلية في سوريا بعد. ربما سوريا التي عرفناها انتهت، تماما كما انتهى العراق. ليست الصور التي توزّع في أنحـاء العالم عن ليال “صاخبة” في دمشق أو اللاذقية سوى غطاء للجريمة الكبرى التي ارتكبت في حقّ بلد صار تحت خمس وصايات واحتلالات، حتّى لا نقول أكثر. تعمل كل قوة من القوى الخمس التي تتحكم كل منها بجزء من الأراضي السورية على ترسيخ نفوذها.

لم يعد سرّا أن تركيا تسيطر، على حد تعبير الرئيس رجب طيب أردوغان، على ألفي كيلومتر مربع من الأراضي السورية. معروف جيدا أن بشار الأسد كان ينوي الذهاب إلى حلب أواخر العام الماضي لإلقاء “خطاب الانتصار”، لكن الجانب الروسي منعه من ذلك إرضاء للتركي الذي شارك في عملية إخراج مقاتلي المعارضة من أحياء معيّنة في المدينة تمهيدا لتسليمها إلى قوات موالية للنظام تعمل بإشراف موسكو.

لم يعد سرّا أيضا أن لأميركا قواعد عدّة في سوريا، خصوصا في مناطق مثل الحسكة، تحوي ثروات البلد، أي الزراعة والمياه والنفط والغاز. ليس ما يشير إلى أن الأميركيين ينوون الخروج من سوريا في المدى المنظور. قد يخرجون في مرحلة يجدون فيها أن مصالح معيّنة تهمّهم تأمّنت، وهي مصالح مرتبطة إلى حدّ كبير، بالأكراد ومستقبل هؤلاء على خارطة المنطقة.

ليس سرّا أن مناطق سورية تقع تحت النفوذ الروسي المباشر. لا يقتصر الأمر على الساحل فقط وعلى قاعدة حميميم، قرب اللاذقية، التي لا يستطيع رئيس النظام زيارتها إلا ضمن شروط يحددها المسؤولون الروس عن القاعدة الجوية وأمنها. كذلك، أنّ روسيا موجودة في الجنوب السوري وذلك في إطار تفاهم مع الولايات المتحدة والأردن. لكنّ الأهم من ذلك كله التنسيق العميق بين روسيا وإسرائيل والذي يعني قبل كل شيء توفير الضمانات المطلوبة إسرائيليا. لعل أفضل تعبير عن عمق هذا التنسيق اللقاءات الدورية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة بالطبع إلى التفاهم على أن إسرائيل تمتلك حرّية شن الغارات الجوية في الجنوب السوري متى وجدت ذلك مناسبا.

بعد روسيا وأميركا وتركيا، وربّما قبل ذلك، تأتي إيران التي تحاول ربط الأراضي السورية بالأراضي اللبنانية التي يسيطر عليها “حزب الله” والتي تبحث عن موطئ قدم دائم في دمشق. إيران موجودة في سوريا مباشرة وعبر ميليشياتها المذهبية اللبنانية والعراقية، لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار أن ثمّة مناطق صارت محظورة عليها لأسباب إسرائيلية طبعا. وهذا يجعلها مصرّة أكثر من أي وقت على أن تكون، عبر “حزب الله” في مناطق سورية ولبنانية معيّنة تشكل تعويضا عن منعها من الاقتراب أكثر من الجولان المحتل الذي طوت إسرائيل صفحته.

إذا كان من “تجانس” في سوريا، فهو بين الاحتلالات التي تعاني منها نتيجة وجود نظام لم يعرف يوما أن الهروب إلى أمام لا يحل أي مشكلة من مشاكله، بما في ذلك الأزمة العميقة التي يعاني منها على مستويين. المستوى الأول أنه نظام طائفي قبل أي شيء، والمستوى الآخر أنه لم يمتلك أيّ شرعية من أي نوع في أي يوم من الأيام. كيف يمكن أن يكون النظام شرعيا وهو وليد سلسلة من الانقلابات العسكرية ابتداء في العام 1963. في الثامن من آذار- مارس من تلك السنة، جاء حزب البعث إلى السلطة كي يقضي الضباط الذين انتموا إليه، ولو ظاهرا، على أي أمل في أن تقوم قيامة لسوريا في يوم من الأيام. لم يكن البعث سوى مطيّة لهؤلاء الضباط الجائعين إلى السلطة.

بعد ست سنوات ونصف سنة على اندلاع الثورة السورية، لا بدّ من الاعتراف بعظمة الشعب السوري الذي يقاوم النظام المدعوم من خمسة احتلالات، فضلا عن تلك التنظيمات الإرهابية التي ولدت من رحم سجون النظام. على رأس هذه التنظيمات يأتي “داعش” الذي تكشّف بوضوح مدى ارتباطه بالنظام السوري وبأدوات إيران في أعقاب العملية التي يشنها الجيش اللبناني في المنطقة الجردية الشرقية المحاذية للأراضي السورية. يقاتل “داعش” الجيش اللبناني، الذي سقط له شهداء، ويستسلم بكلّ راحة بال لقوات النظام السوري والميليشيات المذهبية وكأن الموضوع كله سيناريو رُتبت فصوله سلفا.

ليست المرّة الأولى ولا الأخيرة التي يتحدث فيها بشار الأسد بطريقة تكشف كم أنه معزول عما يدور في سوريا والمنطقة والعالم. هناك خمسة احتلالات تدعم نظامه الذي سقط منذ فترة طويلة. تدعمه الاحتلالات الخمسة بهدف واحد هو الانتهاء من سوريا. هذه هي حقيقة “التجانس” السوري. سيبقى النظام في دمشق وصولا إلى يوم يتحقق فيه الهدف المنشود المتمثل في تدمير سوريا حجرا حجرا. لو لم يكن الأمر كذلك، لكان باراك أوباما اعترف بـ“الخط الأحمر” الذي رسمه لبشّار الأسد قبل أربع سنوات بالتمام والكمال، أي في اليوم الذي استخدم فيه النظام السوري السلاح الكيميائي في سياق الحرب التي يشنّها على شعبه.

كان امتناع الولايات المتحدة يومذاك عن توجيه ضربة قاضية إلى النظام السوري إشارة إلى رغبة في التخلص من سوريا وليس من النظام. نعم، من حق بشار الأسد الكلام عن “تجانس أكبر”. إنه بالفعل تجانس بين احتلالات وتعايش في ما بينها وقبول بنظام عليه تأدية المهمّة المطلوبة منه مهما طال الزمن. المطلوب الانتهاء من سوريا ولا شيء آخر غير ذلك… من يؤدي هذه المهمة أفضل من نظام أخذ على عاتقه تفريغ سوريا من السوريين، ثم الكلام عن “شعب صار أكثر تجانسا”.

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

تتزايد الأسئلة حول نهاية الثورة في سوريا، ويساعد في تزايد هذه الأسئلة، ما وصلت إليه الأحوال السياسية والميدانية في الصراع السوري مع اتساع حجم التدخلات الإقليمية والدولية، الأمر الذي جعل هذه الأسئلة، لا تقتصر على السوريين الذين غمرتهم التطورات الكارثية في الصراع، وإنما تشمل من هم خارج الصراع من المهتمين بما حصل في سوريا، وما يمكن أن يؤول إليه مستقبلها ومستقبل أبنائها، وهو مستقبل يبدو للكثيرين غامضاً، يحتاج إلى كثير من الوقت، حتى تنجلي ملامحه.

والأسئلة عن نهاية الثورة في سوريا، ليست جديدة، بل رافقت بداياتها في العام 2011. لكنها كانت تمر همساً أو بأصوات لا تكاد تكون مسموعة، ترافق كل تطور يدلل على مكسب يحققه نظام الأسد، أو انتصار يتحقق على معارضيه سواء كان انتصاراً سياسياً أو ميدانياً، أو فيما يطرأ من تطورات إيجابية أو سلبية على التدخلات الخارجية الكبرى.

غير أنه وقبل مقاربة الجواب حول مصير الثورة، ثمة حاجة إلى مقاربة فكرة الثورة ومعناها، ليكون الحديث أكثر تدقيقاً وعمقاً، يتجاوز التبسيط في معنى الثورة وفكرتها على نحو أظهر معناها لدى الغالبية الشعبية وفي أوساط نشطاء ونخبة السوريين باعتبارها حركة احتجاج ومظاهرات واعتصامات وإضرابات، بدأت أولا في مناطق محدودة في أواسط مارس من العام 2011، ثم امتدت وتوسعت، لتشمل أنحاء مختلفة من البلاد، ثم تبعتها انشقاقات في المؤسستين الأمنية والعسكرية للنظام.

وفي الحقيقة، فإن ما اعتبره جمهور كبير من السوريين من تحركات ونشاطات، لم يكن هو الثورة، وإنما بعض تعبيراتها ومظاهرها، وهذا ما انطوت عليه المظاهرات والاعتصامات والانشقاقات عن النظام ومؤسساته، وكان ذلك الالتباس أمراً طبيعياً في بلد، منع عن شعبه كل أشكال التعبير عن رأيه وموقفه، وفرضت عليه أشكال سطحية من السياسة، وجرى فيه اضطهاد الجماعات السياسية والقادة الذين لم يكن وجودهم، يتجاوز السجون والمعتقلات أو المنافي، أو الانخراط في مسارات العمل.

أما الثورة بمعناها العميق والمختصر، فقد كانت تعني عملية تغيير كلي وشامل في مختلف مناحي الحياة العامة، أو باختصار أشد، فإنها تعني تغيير بنية الدولة والمجتمع والعلاقات القائمة بينهما، وهذا هو المحتوى الأساسي للثورة.

وللحق، فإن الهتافات والشعارات الأولى للمتظاهرين والمحتجين المطالبة بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة، ووحدة السوريين، كانت تضمر المعنى الحقيقي لثورة السوريين على نظام الأسد الغارق في الديكتاتورية والاستبداد والفساد والاستئثار بالسلطة والمال.

ولم تكن هتافات وشعارات المتظاهرين وحدها، التي تحمل معنى الثورة، بل إن المظاهرات والأنشطة الأخرى، أبرزت الحامل الاجتماعي للثورة من خلال المشاركة الشعبية الواسعة وخصوصاً لجهة مشاركة الشباب والنساء في المدن والأرياف على السواء، الأمر الذي كان يؤشر إلى القوى الحاملة لمشروع التغيير السوري ومضامينه.

لقد أدرك نظام الأسد المعنى الحقيقي لما يقوم به السوريون، وما يمثله من أخطار على وجوده ومستقبله، خصوصا بعد تصاعد الهتافات المطالبة بتغيير النظام ورحيل رأس النظام، مما جعله لا يذهب نحو القتل والتدمير والترحيل فقط، وإنما السعي إلى عسكرة الثورة بالتزامن مع تغذية أسلمتها وتطييفها، وهي المجالات التي يجد صدى لها في الأوساط الشعبية محدودة الرؤية السياسية، مما أدى في النتيجة إلى تراجع الحراك الشعبي وانحسار كبير في مظاهره في التعبير عن ثورة السوريين وأهدافها، بل إن الأسوأ في نتائج هذا التحول، قيام التشكيلات المسلحة، التي اتجهت نحو الأسلمة والتطييف، أنها ذهبت في مسار النظام ذاته نحو وأد الحراك الشعبي ومقاومة نشاطه في مجال التظاهر والاحتجاج والأنشطة المستقلة.

وسط هذا التحول وفي ظل تغييرات سياسية وميدانية عاصفة، صارت الأسئلة عن نهاية الثورة مطروحة أكثر وبأصوات أعلى، ومن أوساط سورية وخارجية، لكن دون أن تكلف هذه الأصوات نفسها بالتدقيق في الواقع السوري، وقد صار واقعاً مختلفاً عما كان عليه قبل الثورة.

فالسوريون لم يعودوا كما كانوا قبل 2011، ولا النظام ذاته، والكل يعرف أن تغييرات عميقة حدثت، وأنه لن يتم الرجوع إلى «سوريا الأسد» مهما كانت حدود التسوية والحل المقبل في سوريا، ولن تتوفر من خلالهما فرصة لأي مشروع متطرف إسلامي كان أو طائفي أو قومي متشدد بالوجود في مستقبل سوريا.

وفي ظل هذه الحقائق، فإن ثورة السوريين، تركت بصماتها الواضحة على مستقبل البلاد، وإن كان من الصحيح أنها لم تحقق كل ما طالب به السوريون وما حلموا بتحقيقه، فإن بعضه تحقق، والبعض الآخر بحاجة إلى جهد ومتابعة على نحو ما حدث غالباً في كل ثورات الشعوب التي سبقتهم، وفي النادر القليل استطاعت ثورات في العالم، أن تحقق أهدافها دفعة واحدة، وحتى عندما حصل انتصار سريع، فإن الشعوب احتاجت زماناً من أجل تكريس أهداف الثورة وقيمها في الواقع المعيش.

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

زيارة رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري تركيا شغلت الإعلام في البلدين. عدّها تطوراً بارزاً ومحطة مفصلية في التعاون والعلاقات الثنائية. انطلق من كونها الزيارة الأولى من نوعها منذ 1979. ونسبت صحيفة «زمان» إلى الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي التركي، تونجار كيلينتش، قوله إن الزيارة تشكّل «نقطة تحوّل مهمة وتاريخية بالنسبة إلى السياسة الداخلية التركية والديبلوماسية الإيرانية في المنطقة». وبشر بأن «التاريخ سيشهد فتح صفحة جديدة في المنطقة إذا تحرّكت تركيا وإيران معاً». لكن واقع الحال ليس على هذه الصورة، لن يكون بمقدور هذا التقارب تغيير المشهد الاستراتيجي في المنطقة وليس بمقدور هذه الحملة الإعلامية طي صفحات من التاريخ القديم والحديث جداً من العلاقات الحادة بين البلدين. الصحيح أن هذا الحدث يجيء في مرحلة يتبدل فيها المشهد الإقليمي سريعاً، ولعل أحد أبرز تجليات هذا التبدل يكمن في تفاهم الضرورة بين واشنطن وموسكو في الساحة السورية، على رغم ما بينهما من توتر يؤشر إلى قيام نوع من آخر من الحرب الباردة. هذا التفاهم دفع الكرملين إلى تقديم مصلحته في العلاقة مع البيت الأبيض على أي مصلحة أخرى، سواء كانت مع طهران أو أنقرة. يتماشى هذا مع منطق الكبار حين يجلسون إلى الطاولة. ولا شك في أن تركيا وإيران لا يريحهما لجوء موسكو إلى القاهرة للمساعدة في إقامة منطقتي خفض توتر في الغوطة الشرقية لدمشق أو شمال حمص. هذه الخطوة تباركها واشنطن، وتدعمها عواصم خليجية ما دام أنها تعزز حضور حليفها المصري في بلاد الشام، وتعيد إليه شيئاً من دوره القديم، وتحد من غلواء خصومها من دول الطوق.

أبعد من هذا التفاهم الدولي المقلق، تتوجس إيران وتركيا من إقامة القوات الأميركية عدداً من القواعد في سورية كأنها باقية لسنوات، وأن يكون ميدان هذا الانتشار في مناطق الشمال خصوصاً، انطلاقاً من الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لـ «قوات سورية الديموقراطية». وهذه القوات يغلب عليها ويقودها «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي الذي ترى إليه أنقرة فرعاً لحزب العمال وتشمله بلائحة «الإرهاب». وأوضح الناطق باسم هذه القوات طلال سلو أن القوات الأميركية ستبقى في شمال سورية لفترة طويلة بعد هزيمة «داعش»، وتوقع إقامة علاقات مستمرة بين واشنطن ومناطق سيطرة الكرد، وتحدث عن سياسة استراتيجية أميركية لعشرات السنين في المنطقة. وأكد أن اتفاقات عسكرية واقتصادية وسياسية ستعقد بين الولايات المتحدة وقيادات منطقة الشمال السوري، وكشف أن الأميركيين يلمحون إلى إقامة قاعدة جوية كبيرة قد تصبح بديلاً من قاعدة إنجرليك في ولاية أضنة التركية. وهو في أي حال لم يشكف جديداً؛ إذ لم يخف مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب مثل هذا التوجه، بل تحدثوا في أكثر من مناسبة عن بقاء القوات الأميركية لفترة طويلة في بلاد الشام. وقد تولت هذه حماية الكرد من تهديدات القوات التركية في أكثر من موقع وحالت دون تقدم عناصر «درع الفرات» نحو مناطق «وحدات حماية الشعب». وحال الجمهورية الإسلامية ليست أفضل مع الإدارة الجديدة التي تضاعف عليها العقوبات وتسعى إلى ضرب نفوذها في الشرق الأوسط.

وتتزامن زيارة الجنرال باقري أيضاً مع انطلاق الحرب على «داعش» في تل عفر. ومعروف أن تركيا ترفض دخول «الحشد الشعبي» هذه المدينة التي تسكنها طائفة كبيرة من التركمان. وتتزامن أيضاً مع إصرار الرئاسة في إربيل على إجراء استفتاء على قيام دولة كردية، وهو استحقاق بات قريباً... إلا إذا نجح معارضوه الكثر في تأجيله. ولا حاجة إلى تكرار ما ساقته طهران وأنقرة من تهديدات لإربيل إذا مضت في هذا الاستحقاق المقرر في الخامس والعشرين من الشهر المقبل. وتاريخ اعتراضهما على استقلال كردستان طويل منذ أن حطت الحرب العالمية الأولى رحالها إلى اليوم. خوفهما أن تمتد «العدوى» إلى الكرد في تركيا وإيران، لذا هما تنذران بأن مثل هذه الخطوة سيزعزع استقرار العراق ويترك آثاراً سلبية على المنطقة كلها. كل هذه المتغيرات والاستحقاقات، إضافة إلى ما تعانيه المنطقة العربية من تفكك وشرذمة وحروب، وآخرها الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، تدفع إلى اصطفافات جديدة وعلاقات متبدلة ومصالح متشابكة. لذا، لا يجد البلدان مفراً من إعادة النظر في علاقاتهما نحو مزيد من التعاون والحد من تضارب المصالح والتطلعات.

إنها إذاً مرحلة تفرض على تركيا وإيران عقد زواج مصالح مرحلي أو تفاهم الضرورة، تماماً كما هي حال روسيا وأميركا هذه الأيام، في سورية أو غيرها، بعيداً من الخلافات والتناقضات في الأهداف والمصالح والتناحر لاقتطاع مناطق سيطرة ونفوذ وفتح أسواق في المنطقة العربية. كلتاهما تحتاج إلى الأخرى مرحلياً في حمأة الصراع على الإقليم. في هذا الإطار يجب وضع زيارة الجنرال باقري، إنها محطة إلزامية فرضتها ظروف يواجهها البلدان، لكنها لا يمكن أن تطوي عقوداً من التوتر والخلاف بينهما، أو تشكل منطلقاً أو خطوة نحو بناء تحالف استراتيجي. ستظل لكل منهما سياستها الخاصة، سواء في العراق أو سورية، وحتى في آسيا الوسطى والجمهوريات السوفياتية السابقة. تسعى كل منهما إلى بسط سلطتها وتجارتها وتوسيع فضاء أمنها في الإقليم على حساب العرب... وإسرائيل أيضاً. لأشهر، كان الرئيس رجب طيب أردوغان يصر على رحيل الرئيس بشار الأسد، ويندد بالتمدد الفارسي في المنطقة. وكان قبل ذلك يهاجم بشدة نوري المالكي، حليف طهران الأول، ويتهمه بتأجيج الصراع المذهبي في العراق. وفي بدايات لقاءات آستانة، كان ممثل أنقرة يطالب بانسحاب الميليشيات الشيعية و «حزب الله» من سورية. المسؤولون الإيرانيون هددوا تركيا مراراً وحذروها من التدخل في أزمة جارتها الجنوبية، واتهموها بدعم الحركات الإرهابية. وليس خافياً دعمها حزب العمال في حربه مع أنقرة. مثلما ليست خافية تفاهمات «الحشد الشعبي» مع هذا الحزب الذي وفرت له الأزمة السورية وقيام «داعش» فرصة التمدد نحو جبل سنجار والشمال السوري، وهو ما أثار ويثير حفيظة إربيل...

زيارة رئيس الأركان الإيراني أنقرة قد لا ترتب على طهران تعقيدات مماثلة لتلك التي تواجه حكومة الرئيس أردوغان. فالجمهورية الإسلامية حرصت، على رغم كل ما شاب تاريخ العلاقات مع تركيا، على تفاهمات اقتصادية معها تتيح لها باباً لخرق العقوبات الأميركية المتجددة، وتعينها على حفظ نفوذها في عدد من البلاد العربية، خصوصاً سورية والعراق. وهي تفيد حتماً من الفتور بين القاهرة وأنقرة، وما يمكن أن يطاول العلاقات بين الأخيرة وعواصم خليجية بسبب وقوفها إلى جانب الدوحة، ومواصلة رعايتها قوى الإسلام السياسي خصوصاً «الإخوان». في حين يطمح الرئيس التركي إلى تعاون مع موسكو وطهران، يعينه على مواجهة السياسة الأميركية حيال الكرد في بلاد الشام، وعلى مواجهة أوروبا التي أدارت له ظهرها وتسوق إليه شتى الاتهامات في شأن حقوق الإنسان والسعي إلى بناء ديكتاتورية. ولا شك في أن سعيه إلى تنسيق عسكري كبير مع الإيرانيين سيفاقم غضب الغربيين عليه. ولا حاجة هنا إلى ذكر استياء واشنطن وحلفائها في حلف «الناتو» من إبرام حكومته صفقة مع موسكو لمده بمنظومة صواريخ من طراز «اس 400».

ومهما كانت مخاوف واشنطن من بناء تحالف بين موسكو وطهران وأنقرة، لا يمكن هذه القوى الثلاث الذهاب أبعد من عقد صفقات أو مقايضات مرحلية، تشمل الوضع في تل عفر ومستقبل محافظة إدلب التي باتت بيد عناصر «جبهة فتح الشام» (النصرة). كأن تلقى تركيا دعماً من شريكتيها في آستانة لإحباط محاولة الكرد تثبيت «إدارتهم» أو فيديراليتهم وربط الجزيرة والقامشلي وكوباني بعفرين غرب الفرات، في مقابل أن تخفف هذه مثلاً معارضتها مشاركة «الحشد» في معركة تل عفر، والمساعدة في إقامة منطقة خفض توتر في الشمال الغربي لسورية. مثل هذه المقايضات أو «تفاهم الضرورة» لا يبني حلفاً استراتيجياً، خصوصاً أن الدول الثلاث ترتاب واحدتها من نيات الأخرى في أكثر من ملف وساحة... وعينها على أميركا وأوروبا!

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

لا يندرج تفصيل تلبية وزراء لبنانيين دعوة دمشق لافتتاح معرضها «الدولي» ضمن إطار السجال المحلي اللبناني الصرف. مهدت زيارة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى طهران للأمر، بما أوحى أن القيادة الإيرانية أفرجت عن مزاج، لا يحتمل تردداً، يروم وصل دمشق ببيروت سياسياً قبل أن يتم لها وصل طهران بالبحر المتوسط برياً.

وإذا ما أراد الوزراء الزائرون الذين اعتادت تياراتهم السياسية التحرك وفق أجندتي دمشق وطهران إحداث ضجيج صاخب حول ما يفترض أنه سلوك طبيعي يمارسونه منذ سنوات من دون وجل، فإن ذلك كان بمثابة إعلان من قبل طهران ودمشق و «حزب الله» عن تبدل قواعد اللعبة التي أنتجت رئيساً للجمهورية وأثمرت توليفة خرجت منها الحكومة اللبنانية الحالية.

والواضح أن الاجتهادات التي صدرت من داخل مجلس الوزراء في الادعاء بأن للزيارة طابعاً شخصياً ولا تمتلك مواصفات رسمية، تخفي داخل ركاكتها عزماً من قبل خصوم دمشق على عدم الصدام وتمرير العاصفة صوناً لديمومة الحكومة. في المقابل يشي التحدي الذي لجأ إليه الوزراء الزائرون بأن الفريق السياسي القريب من محور دمشق- طهران بات جاهزاً، وفق أمر عمليات مطلوب، لرفع السقوف داخل الصيغة التي أتت بالعهد، حتى لو كانت في ذلك مخاطرة تطيح بحكومة سعد الحريري.

على أن تأملاً للحدث يقود إلى استنتاج دينامية جديدة يريد «حزب الله» من خلالها حصد ثمار لبنانية لفلاحته في الحقول السورية خلال السنوات الأخيرة. وفيما انحشر خصوم الحزب في مطالبته بالخروج من سورية والعودة إلى لبنان، فإن الحزب يبلغ اللبنانيين أنه عائد يوماً وفق ميزان قوى آخر يملي قواعد جديدة وجب على ساسة لبنان أن ينخرطوا بها.

تعلن الزيارة في بعدها الرمزي أن نظام دمشق باقٍ ولن يتغير وأن من واجهات هذا البقاء عودة بيروت إلى أحضانه. وتواكب الزيارة في مناسبتها الاحتفالية إطلالة النظام السوري على المنطقة، وليس على العالم، من خلال إعادة إنعاش معرض دمشق الدولي، الذي لا تنطبق عليه صفة الدولية.

وفي الكلام عن الواجهة ما يخفي المسلّمة التي تريد دمشق تسويقها من أن بيروت باتت قيمة ساقطة في حسابات الأرباح والخسائر لمصلحة نظام سورية ورئيسه. ولئن ما زالت دمشق غير مدركة لمآل نظامها الحقيقي داخل مطحنة التفاهمات الأميركية الروسية، فإنها وطهران تعملان على صناعة «أمر واقع»، وتسعيان لتجنيبه شرور تلك التفاهمات وحصادها. ووفق تلك المقاربة يسقط لبنان داخل حسابات ذلك المحور طالما أنه ما زال خارج حسابات القوى الإقليمية والدولية الأخرى.

والحق أن بري الذي صمت كثيراً أثناء الأزمة السورية ولم يجارِ «حزب الله» في إرسال مناصريه الشيعة رسمياً للقتال إلى جانب نظام الأسد، لم يكن ليدفع باتجاه إعادة الوصل الوزاري مع دمشق لو لم يكن قد تبلّغ جدياً في طهران بأجواء لا تحتمل تدللاً أو تحفظاً، ولو لم يكن مدركاً لوجود فراغ دولي إقليمي مقابلٍ لا يعترض على هذا المسعى. وبالتالي فإن رضوخ الحكومة اللبنانية لمبدأ نسج وزراء لعلاقات «شخصية» مع نظرائهم الدمشقيين، لا يعدو كونه نفخاً في فراغ يعترف بقدرية مستقبل الترابط بين نظامي لبنان ودمشق.

غير أن اكتفاء المعترضين على ورشة التطبيع الجارية بين لبنان والنظام السوري بردود سطحية تشبه رفع العتب، يأتي أقل بكثير مما كان يتوقعه «حزب الله» وسفير دمشق في بيروت. والحال أن ظهور المعترضين بمظهر الحرص الممل على الحفاظ على العهد وحكومته، يجعل منهم رهينة أمر واقع سيحولهم حكماً من شركاء في الطبخ إلى مستهلكين نهمين لما سيطبخه الآخرون، بما سيجعل من عودة بيروت بيدقاً في يد محور طهران- دمشق تفصيلاً لن تلحظه مصالح الدول الإقليمية والدولية الكبرى.

قد لا يمتلك لبنان ترف معاندة أي تسوية كبرى يجري إعدادها في آستانة وجنيف وينشط انتاجها في غرف عواصم القرار الدولي. لكن سيكون من غير المفهوم تموضع لبنان المسبق في مواقع مهرولة متقدمة في الوصل مع نظام دمشق من خارج الخرائط والتفاهمات التي ستنتجها المداولات الدولية اللاحقة.

ولا يبدو أن «حزب الله» يملك هامشاً مريحاً في فرض خياراته اللبنانية على النحو الذي يعيد اللبنانيين إلى ذاكرة «السابع من أيار»، ولا يبدو أن طهران المربكة داخلياً وخارجياً تتحلى برشاقة تبرر الإذعان لإملاءاتها، ولا يبدو أن أجندات واشنطن وموسكو كما أجندات أنقرة والرياض تتيح مشهداً يعيد لنظام دمشق محورية دور نوستالجي بائد. بيد أن عجز المتحدرين من معسكر 14 آذار العليل عن توفير حد أدنى من المقاومة، سيجعل من مقاربة «حزب الله» التجريبية تمريناً حلالاً لا يقف ضده أي حرام.

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

عندما كان مرشحا يخوض حملته الانتخابية باسم الحزب الجمهوري؛ أثار دونالد ترامب مسألة المناطق الآمنة في سورية، حيث وعد بإنشاء مناطق لحماية المدنيين، واستخدامها مأوى للاجئين السوريين، لكنه لم ينفذ الفكرة، بعد أن اكتشف مدى تعقيدها وبعد تحذير روسيا ورفضها. وكانت المعارضة السورية قد دعت إلى تنفيذ هذه المناطق منذ عام 2011 وسيلة لحماية المدنيين داخل سورية، وهذا هو السبب في أن الموقف الروسي الجديد لدعم فكرة "مناطق التصعيد" كان مفاجأة لمعظم جماعات المعارضة المتشكّكة جدا في النية الروسية في سورية.

وقد ساعد الغموض في شروط "مناطق تخفيف التصعيد" الروس على قطع الطريق على فكرة المناطق الآمنة التي لا يرغبون برؤيتها تفرض على عكس رغبتهم ورغبة نظام الأسد. لجأت روسيا في سورية مراراً إلى لغة الغموض، في محاولة منها لتجنب الانتقادات المتكرّرة، بحيث أصبحت هذه اللغة سياسة بحد ذاتها، فلجميع القوى الدولية والإقليمية مصطلحاتها ومفاهيمها التي تحاول دوما فرضها.

دعمت تركيا فكرة المناطق الآمنة منذ بداية عام 2012، ثم دعمت مجدّدا فكرة مناطق خفض التصعيد أو التوتر التي حدّدتها محادثات أستانة؛ وهي تعني التخلي تماما عن مفهوم المناطق الآمنة أو مناطق حظر الطيران، حيث تضع تركيا الآن كل طاقتها لمحاربة حزب الاتحاد الديمقراطي والمليشيات الكردية، وهذه هي النسخة السورية من حزب العمال الكردستاني الموضوع على قائمة المنظمات الإرهابية التركية.

لم تقدم إدارة ترامب أي تفسير للاتفاق الموقع بشأن جنوب سورية، حيث حاولت تقديمه قصة نجاح بعد الاجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولةٍ لتجنب الانتقادات الداخلية في العلاقة بين حملة ترامب الانتخابية والقيادة الروسية. هذا هو السبب في أن مستقبل هذا الاتفاق لن يكون مختلفا عن غيره، ومن الصعب جدا على إدارة ترامب أن تجادل العكس، لكن الاتفاق ربما يكشف عن استراتيجية ترامب الجديدة في سورية التي هي ببساطة استمرار لسياسة أوباما السابقة، من حيث التركيز في القتال والقضاء على "داعش"، بالاعتماد على مليشيات محلية، من دون وجود قوات أميركية على الأرض. لكن ما لم تدركه إدارة ترامب اليوم أن الوضع في في سورية اليوم مختلف عمّا كان عليه الصراع في سورية في عام 2013 أو قبله.

لدينا اليوم ثلاثة مستويات مختلفة من الصراع، وفي كل مستوى هناك فاعلون وأطراف عديدون مشاركون. على الصعيد الدولي، تتنافس روسيا مع الولايات المتحدة على مصالحها في سورية. على المستوى الإقليمي، لدينا تركيا من جهة، وهي تشترك على الأقل بـ560 ميلا من الحدود مع سورية، في منافسة مع إيران والسعودية على القضايا الطائفية، والتوسع في سورية. وعلى المستوى الثالث، لدينا مجموعات محلية داخل سورية تتقاتل مع بعضها بعضا، كما أن النظام السوري الذي يخاتل دوما باستخدام مصطلح السيادة، لجأ إلى الاعتماد أكثر فأكثر على المليشيات الشيعية للقيام بالقتال، في مقابل جماعات المعارضة المسلحة التي باتت تنقسم إلى تلك الإسلامية المتطرفة، وتلك الوطنية تحت راية الجيش السوري الحر الذي فقد وجوده يوما بعد يوم.

تجعل هذه الخرائط المعقدة من الصعب جدا على أي إدارة أميركية بناء سياسةٍ فعالة في سورية، إذ على جميع أصحاب هذه المصالح المتضاربة أن تتوافق على ما ترغب بتحقيقه في سورية، وهو، في الوقت نفسه، يفرض على هذه الأطراف المختلفة أن تتفق في فهمها للمصطلحات المختلفة، عندما نقول "وقف إطلاق النار" أو "الهدنة" أو "مناطق التصعيد"، وإلا فإن هذه الأفكار أو المفاهيم ستصبح مصطلحات "نظرية"، لا معنى لها على الأرض، وستبقى الأطراف المختلفة تتقاتل على سوء نوايا الأطراف في سياساتها تجاه سورية.

ولذلك، ليس صعبا أن تتهم المعارضة السورية اتفاق "خفض مناطق التصعيد" بأنه خطة لتقسيم سورية. ذلك أن روسيا ترغب في استخدام "مناطق التصعيد" هذه وسيلة لتجميد الصراع في سورية، ثم زيادة فرص حكومة الأسد في قضم الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة. وعندما تتخلص الولايات المتحدة من "داعش" في الرقة ودير الزور، لن يكون أمام سورية أي خيار آخر، بدلا من تسليم هذه الأراضي إلى الحكومة السورية لحكمها، لأن الولايات المتحدة لن تكون قادرةً على إرسال قواتٍ إلى هناك، للسيطرة الكاملة على هذه المناطق. فعلى الرغم من الخطابة التي استخدمتها إدارة ترامب، في كل مرة، للتمييز عن إدارة أوباما في كل مرة، وعلى كل المستويات، إلا أنها تبدو أنها تتبع خطى أوباما التي سارت من قبل في سورية، التركيز على تنظيم الدولة الإسلامية كما قلنا، والاعتماد على المليشيات المحلية، للتخلص من المجموعات الإرهابية، والاتفاق مع روسيا لتخفيض التصعيد، أو تجميد الصراع، لأنه ليس لديك مصالح لاستثمار مزيد من الموارد في حلها، والبقاء النهائي بعيدا بقدر ما تستطيع من "المستنقع السوري".

هذا هو مستقبل الصراع الدولي على سورية، وهو تجميد الصراع على حاله، ومنع أقلمته، لكن من دون حله، لأن كل هذه الأطراف الدولية، وخصوصا الولايات المتحدة، ليست مستعدة لاستثمار أية موارد إضافية لحل المسألة السورية بشكل نهائي، وبما يستجيب لحق الشعب السوري في اختيار نظام حكمه وانتخاب رئيسه، بل وأبسط من ذلك، ستبقى قضية اللاجئين السوريين مثارةً باستمرار، مع تصاعد أعمال العنف الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وهي ما يزيد معاناة السوريين التي لا يبدو أن أحدا ما في هذا العالم القاسي يكترث لها، أو يعير لها بالاً. سورية اليوم مثال نموذجي لفشل المجتمع الدولي في حل قضيةٍ كان التدخل المبكر قادرا على إيجاد حلٍ لها، لكن رؤية المصالح الضيقة، والخوف من الفشل، بعد ما جرى في العراق انتهى بنا بالوضع في سورية إلى ما هي عليه اليوم، ثلاث أزمات تتكاثر: انتقال سياسي يستعصي على الحل، ويزيد الألم والمعاناة مع تمسك الأسد بموقعه، ورغبته المشؤومة في تدمير سورية حلا لها، ولاجئون لا يجدون سوى البحر ملاذا آمنا، ومنظمات إرهابية تزداد عنفا وسوداوية، وجدت في سورية موئلاً مناسبا لها لتحكم وتنفذ ما لم تكن تحلم بتحقيقه أبداً، والنتيجة سورية التي نعرفها لم ولن تعود كما كانت من قبل.

٢٣ أغسطس ٢٠١٧

٢٣ أغسطس ٢٠١٧

على رغم اختلاف النظم والعهود، إلا أننا نستطيع أن نجد تماثلاً بين ما يجرى اليوم في العلاقات الأميركية - الروسية، وبين ما حصل خلال العهد السوفياتي. فعندما شرع ريتشارد نيكسون وهنري كيسينجر في بناء علاقات «الوفاق» مع الاتحاد السوفياتي في أوائل سبعينات القرن الماضي، انعقدت أربع قمم في موسكو وواشنطن، صدر عنها نطاق عريض من الاتفاقيات في مجالات العلاقات الثنائية، وفي جوهرها اتفاقيات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، سالت، فضلاً عن مبادئ السلوك في الأزمات الإقليمية والدولية. غير أن هذا التحول من المواجهة إلى الحوار والتفاوض، وُوجه بمقاومة من قوى سياسية أميركية تملكتها عقلية الحرب الباردة والنظر إلى الاتحاد السوفياتي كخصم يجب احتواؤه، تمهيداً لزوال نظامه. ونجحت هذه القوى في أن تستصدر من الكونغرس الأميركي ما عرف بقانون جاكسون فينك الذي يقضي بعدم منح الاتحاد السوفياتي حق الدولة الأولى بالرعاية، وهو ما كان قد تمَّ الاتفاق عليه في مؤتمرات القمة.

واشترط القانون أن يسمح الاتحاد السوفياتي لليهود بالهجرة لإسرائيل، وهو الشرط الذي رفضته موسكو. وكان ذلك من بدايات تراجع ما تحقق في مفهوم «الوفاق»، حتى انهار تماماً في عهد رونالد ريغان وسط ترحيب شامل من قوى اليمين الأميركي، وإن كان عدد من المؤرخين والسياسيين مثل جورج كينان، قد عبَّروا عن خشيتهم من تجدد الحرب الباردة، وانطلاق سباق التسلح.

في هذه الخلفية التاريخية تماثل مع ما نجحت فيه قوى أميركية تتربص بروسيا، مستغلة التحقيقات التي تجرى حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، في وأد اتجاه ترامب منذ حملته الانتخابية إلى التعاون مع موسكو. ترامب كان قد وصف معارضي ذلك الاتجاه بالحمقى. أما فلاديمير بوتين، فبات يرى أن تدني مستوى العلاقات الأميركية - الروسية يرجع إلى السياسة الداخلية الأميركية. ومن المفارقات أن يتفق هذا مع اتهام دونالد ترامب الكونغرس الأميركي بأنه المسؤول عن تدهور العلاقات الأميركية - الروسية. في بداية ولايته، نصح خبراء أميركيون ترامب بأن اتباع استراتيجية متشددة مع موسكو سوف يولد استجابة استفزازية من بوتين ويعيق مجالات تعاون تحتاج لها وشنطن (فوريين افيرز آذار/مارس – نيسان/أبريل 2017). فهل ستترك العلاقات الأميركية - الروسية لتجاذبات السياسة الداخلية الأميركية؟ أم سيفوز إدراك أن الولايات المتحدة تحتاج إلى التعاون مع روسيا في قضايا رئيسية: الأزمة السورية ومحاربة «داعش»، والأزمة المتصاعدة مع كوريا الشمالية، وإيران، فضلاً عن الملف الحافل حول قضايا التسلح؟ ونتصور أن ريكس تليرسون يدرك هذه الاعتبارات ويحاول وقف التدهور في العلاقات، وأن بوتين من البداية كان يتطلع إلى علاقات إيجابية مع ترامب وإدارته.

٢٣ أغسطس ٢٠١٧

٢٣ أغسطس ٢٠١٧

كملت!

الأنباء تتحدث عن تقرير سري للأمم المتحدة مؤلف من 37 صفحة، تسرب للصحافة، بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وأنه تم اعتراض شحنتين كوريتين شماليتين إلى وكالة تابعة للحكومة السورية مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، خلال الأشهر الستة الماضية.

يعني لم يكن بشار الأسد ينقصه شيء من أدوات الماكياج السياسي الذي اجتمع له خبراء التزيين الروس والأوروبيون والأميركان، إلا أن يضع ديكتاتور «بيونغ يانغ» لمسته الخاصة عليه!

بعيداً عن هذا، وبعيداً عن الحرص الأسطوري للمندوب الدولي الناظر ستيفان دي ميستورا، الذي عقد حتى الآن 7 جولات في جنيف، ويعد بالمزيد...

وبعيداً عن جولات الروس والترك والفرس والفرنجة الجدد في آستانة بكازاخستان...

وبعيداً عن الركض اليائس لمنصّات المعارضة السورية - حلوة منصّات – وعجز المعارضة عن توحيد كلمتها بعد إجبار الغرب المعارضة السورية «الحقيقية» على «إقحام» منصة موسكو - جماعة قدري جميل، الذي هو معارضة «لطيفة» على معدة بشار ولسانه وليد المعلم...

بعيداً عن كل هذا التذاكي واللؤم الدولي على القضية السورية، يحسن تذكر هذه الأرقام السوداء ببركة السياسات الغربية، والسند الروسي - الإيراني لبشار الأسد... بالمناسبة مبروك للأخير زيارة الوزراء اللبنانيين الشجعان!

من هذه الأرقام:

نسبة المستشفيات السورية العاملة 43 في المائة فقط، وفرّ نصف الأطباء السوريين للخارج. زهاء 80 ألف طفل في سوريا مصابون بشلل الأطفال الذي تم استئصاله من سوريا عام 1995. مدرسة من كل 4 مدارس إمّا تضررت، أو دمرت، أو استخدمت للنازحين.

6.3 مليون شخص مشردون داخلياً، وما يقرب من 5 ملايين سوري خارج البلد لاجئين. تكلفة الصراع في سوريا حتى الآن 275 مليار دولار.

كمشة من أرقام المأساة السورية، بفضل بشار أولاً، وإيران الخمينية وروسيا البوتينية ثانياً، وتهافت وتفاهة؛ إن لم نقل لؤم السياسة الغربية، وتواطؤ بعض العرب مع قاتل الشام بشار.

أمور جعلت كاتباً مثل ألون بن مائير، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدولية، بجامعة نيويورك، يصفها بـ«الفضيحة الأخلاقية الكبرى»، ويضيف: «الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي كان بمقدوره وقف هذا الرعب تحت إدارة أوباما. من المحزن أن أوباما لم يفعل شيئاً».

أرقام لم تحدش ضمير آية الله خامنئي، الذي نقل عنه سفيره المتجول للفتنة والقتل قاسم سليماني، حسب وكالات الأنباء: «قال أحدهم: هل نذهب لندافع عن الديكتاتوريين؟ لكن المرشد أجابه: هل ننظر لأي حاكم للدول التي نقيم علاقات معها؛ هل هو ديكتاتور أم لا؟ نحن نراعي مصالحنا».

حتى لو بقي بشار بقصر الشعب بقاسيون، فلن يبقى في ضمير الشام، وهو الضمير الذي سينتج عاجلاً أو آجلاً، ثورة أخرى... بالإذن من الناظر دي ميستورا.