٢٨ سبتمبر ٢٠١٧

٢٨ سبتمبر ٢٠١٧

استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت الرئيس اللبناني ميشال عون وزوجته ناديا، كان لافتاً بالحفاوة الفرنسية والتقدير والود للبنان الذي تبقى له مكانة خاصة في قلوب الفرنسيين. وأحاط الرئيس الفرنسي الشاب المدعوين إلى عشاء الدولة من لبنانيين وفرنسيين بود ودفء، حتى أن الرئيس الفرنسي تأخر مع ضيوفه متجاوباً مع طلبات كثيرين لالتقاط الصور معه. وكان لافتاً أن ماكرون أصر على القول إن زيارة الدولة للرئيس اللبناني هي الأولى من هذا النوع في بداية عهده كرئيس.

ويرمز الاستقبال إلى العلاقة التاريخية بين البلدين التي أشار إليها الرئيس عون، إلا أنه كان هناك اختلاف واضح بين نظرتي الرئيسين إلى اللجوء السوري في لبنان، فاعتبر عون أن معظم أماكن سورية أصبحت آمنة الآن بعد أن استعاد بشار الأسد معظم المدن فيها، وأنه ينبغي إعادة اللاجئين السوريين إليها، في حين أن ماكرون اعتبر أن عودتهم مرتبطة بحل سلمي لسورية تحاول فرنسا بذل الجهود لتحريكه.

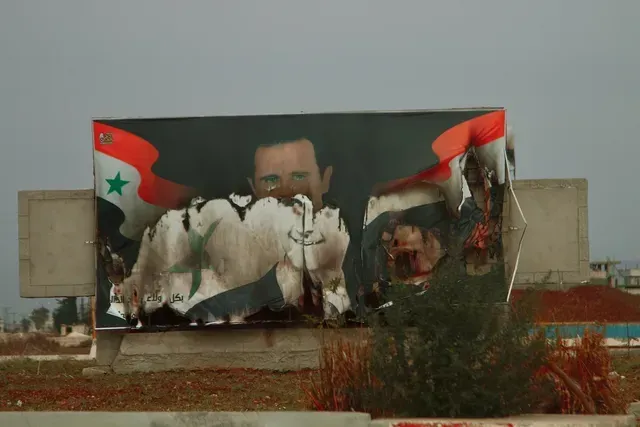

لا شك في أن الرئيس الفرنسي مدرك العبء الذي يمثله اللجوء السوري لكل من لبنان والأردن، فيما الرئيس عون يتخوف من أن الأوروبيين والعالم يسعون إلى توطين اللاجئين السوريين في لبنان. وهو خوف شرعي ولو أن طلب عودتهم الآن قبل الغد إلى بلدهم أمر غير واقعي، فكيف يعودون وهم فروا من وحشية بشار الأسد الذي قصفهم ونعتهم بالإرهابيين ودمّر منازلهم وشرّد أولادهم.

ويقول أحد المقربين من عون إن الرئيس اللبناني يخشى من أن إنشاء المدارس للاجئين وإعطاء المساعدات لهم قد تتحول إلى توطين. إن منطق رفض تعليمهم وإدخالهم المدارس أخطر من التوطين إذ إن مستقبل أجيال من النازحين يتحول إلى قنبلة موقوتة لسورية ولبنان معاً حتى وإن عادوا إلى بلدهم. النازحون الذين أتوا إلى لبنان لم يغادروا بلدهم بسبب «داعش» بل بسبب بشار الأسد. وفرنسا لا تسعى إلى توطينهم بل إلى مساعدة لبنان على تحمُّل العبء. وباريس تختلف في تحليلها للوضع في سورية مع الرئيس عون. فالقيادة الفرنسية تعتبر أن الأسد مسرور جداً لمغادرة السنّة من بلده لأن ذلك يغيِّر توازن الديموغرافيا السورية ويعطيه الفرصة لإعادة تركيب البلد سياسياً كما يشاء بطريقة أسهل. وقال الأسد مرات عدة إن الذين غادروا البلد ذهبوا من منطق الثورة على بلدهم. والأسد يعمل على قانون انتخابي يتيح فقط للذين يقيمون في البلد منذ سنتين التصويت، ما يعني أنه يستبعد النازحين واللاجئين من عملية التصويت.

مطالبة الرئيس اللبناني بإعادة اللاجئين السوريين اليوم تطرح أيضاً السؤال عن كيفية تصوره لذلك. هل يطردهم بالقوة؟ أو يستعد «حزب الله» للقيام بمثل هذه المهمة عبر العودة إلى التطبيع مع بشار الأسد؟ أعلن الوزير جبران باسيل أن لقاءه وليد المعلم في نيويورك كان مرتبطاً بقضية اللاجئين. هل يعني ذلك أن «حزب الله» يريد إجبار الحكومة اللبنانية على التطبيع مع نظام بشار الأسد من خلال قضية النازحين؟ إنه مسعى خطير في شأن نازحين لا يمكنهم العيش في ظل نظام يعتبرهم إرهابيين وقواته تعذّبهم وتقتلهم. واللجوء السوري إلى لبنان ما كان لولا وجود بشار الأسد على رأس السلطة السورية، فمعاناة لبنان وسورية من نظام الأسد الأب والابن لم تتوقف منذ السبعينات عندما تسلم حافظ الأسد الحكم وحتى اليوم مع رئيس أقل براعة وذكاء من والده، ولو أن الوحشية كانت دائماً طابع الحكم.

وكانت لافتة ملاحظة ماكرون في خطابه في معهد العالم العربي عندما افتتح مع عون معرض مسيحيي الشرق عندما قال: «إن الدفاع عن مسيحيي الشرق ليس دفاعاً عن بشار الأسد». واعتبار ماكرون أن غياب حل سياسي حقيقي في سورية يمنع عودة اللاجئين إلى بلدهم الآن، لا يمثل سعياً إلى توطينهم مثلما يفكر البعض في لبنان، وأظهرت فرنسا في هذا الاستقبال حسن نياتها للبنان.

٢٨ سبتمبر ٢٠١٧

٢٨ سبتمبر ٢٠١٧

العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة دخلت مرحلة صراع صامت. هذا على الأقل ما تشهد عليه الأرض السورية. كان التعايش المضطرب بين الدولتين توصل الى اتفاق معلن في شأن الجنوب الغربي لسورية لتحييد الأردن وإسرائيل عن الصراع الداخلي، وإلى شبه اتفاق غير معلن على «الحدود» في الرقّة ودير الزور. الأول جاء في سياق الترويج الروسي لـ «مناطق خفض التصعيد»، فيما خضع الآخر لظروف محاربة تنظيم «داعش». وفي الحالين كان الاهتمام الأميركي مركّزاً على الحدّ من التمدّد الإيراني، ومنع فتح الحدود أمام تنقّل الميليشيات بين سورية والعراق.

لهذه الغاية كان لا بدّ من تعاون روسيا، ويبدو أنها تلتزم به في الجنوب الغربي وتحاول ما أمكنها إرضاء إسرائيل بما في ذلك الصمت حيال الغارات الجويّة المتكرّرة على مواقع ومستودعات أو مصانع صواريخ لإيران و «حزب الله»، أما في الرقّة فسبق للروس أن احتجّوا بشدة على إسقاط طائرة للنظام السوري قبل إغارتها على «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، لكن الاحتجاج تحوّل في دير الزور الى قصف جوّي لهذه القوات التابعة للقيادة الأميركية وتحذير شديد اللهجة بعد إطلاق نار على قوات النظام. وقد حصل الاحتكاك بين الطرفين على أثر عبور «قوات النظام»، وهي كالعادة إيرانية في غالبيتها، الى شرق الفرات، إذ كان ثمة اعتقاد بأن محافظة دير الزور قسمت الى «شرق أميركي» و «غرب روسي» بتفاهم بين الدولتين.

غير أن مسار المعركة ضد «داعش» ربما اقنع الروس بأن ذلك «التفاهم» ليس عملياً، فالأفضلية لمن يحرز تقدماً على الأرض ضد التنظيم، بمعزل عن تقاسم المناطق. نتيجة لذلك رفع الإيرانيون علمهم في دير الزور، على رغم أن عشائرها ترفضهم مقدار رفضها «داعش»، ولم يعد ممكناً للأميركيين أن يتحكّموا بمعارك استكمال استعادة المناطق الأخرى وصولاً الى معبر البوكمال السوري المقابل للقائم العراقي، أي أن الإيرانيين في صدد تحقيق هدفهم الاستراتيجي بفتح الطريق من طهران الى بيروت، فما خسروه في الجنوب الغربي يعوّضونه في الشمال الشرقي. ما كان ذلك ليحصل لولا موافقة روسية باتت الآن تلقائية، والأسباب ثلاثة: أولاً، أن موسكو ترى فرصة متاحة لإثبات دورها في محاربة الإرهاب في استرجاع للأهداف المعلنة لتدخّلها في سورية. ثانياً، أنها تفضّل الحفاظ على شراكتها مع طهران بعدما نفد صبرها في انتظار مكاسب من التعامل مع ادارة دونالد ترامب، وبغية إقامة نوع من التوازن مع الامتيازات التي منحتها الى إسرائيل. وثالثاً، لأن موسكو تعزّز تعاونها مع إيران وتركيا سعياً الى تأسيس حالٍ من المنافسة للولايات المتحدة لوراثة دورها في محاربة الإرهاب، وربما تتطلّع الى أن تشكّل نهاية سيطرة «داعش» بداية انسحاب أميركي من المنطقة.

إذا كانت «مناطق خفض التصعيد» هندسة روسية لتصفية أي معارضة مسلحة لنظام بشار الأسد تمهيداً لخفض التوقّعات من أي حل سياسي وصولاً الى تصفية المعارضة السياسية، فيبدو أن هندسة «نهاية داعش» تُركت لإيران التي قطعت شوطاً في تدبير انكفاء التنظيم لاستخدامه في ضربات مستهدَفَة أو لتنشيطه ووضعه في خدمة الشراكة الروسية - الإيرانية في سورية والعراق وعموم المنطقة. كثيرون من الذين شاركوا في اجتماعات آستانة لا يخفون، بعيداً من أضواء الغعلام، أن الروس وحدهم يصدّقون أن خطة «مناطق خفض التصعيد» فاعلة بل حاسمة، حتى شركاؤهم لم يصدّقوا، لكن بحثهم عن مصالحهم دفعهم الى الانخراط في اللعبة، الأتراك لأنهم يعانون سلبيةً تلامس حدّ العداء من جانب «الحليف الأميركي»، والإيرانيون لأن الدور الروسي ساعدهم في إشهار دورهم و «شرعنته» كما في تركيز وجودهم في سورية من دون أن يمسّ بالخطط الاستراتيجية لنفوذهم.

قبل أسبوعين تداول سوريون موالون ومعارضون بكثرة رسماً كاريكاتورياً لـ «نيويورك تايمز» أظهر الأسد فوق جبل من الركام وإلى جانبه الرئيس الروسي يرفع يد الأسد عالياً ويشير اليه بإصبعه قائلاً: «الرابح يأخذ كل شيء»... لكن «الرابح» الحقيقي هو فلاديمير بوتين. فالانطباع المتزايد حالياً في أوساط السوريين كافةً أن روسيا ما بعد آستانة غير روسيا ما قبلها، وما لا يقوله الموالون قاله المعارضون منذ بداية التدخّل: إنه الاحتلال الروسي. فهو يوضّح ملامحه أكثر فأكثر، وقد رصد تحقيق لصحيفة «لوموند» توسّع الحضور الروسي من استخباراتيين «في كل مكان»، الى «خبراء» جبهة القتال ضد «داعش» الى مراقبين شيشانيين وأوسيتيين على حدود «مناطق خفض التصعيد». ويضيف مَن يُعَرّفون بأنهم «رجال أعمال النظام» أن روسيا فتحت اعتمادات لإطلاق ورشات للإعمار والبنية التحتية، وبما أنهم حققوا أرباحاً من اقتصاد الحرب والتسهيلات التي منحت اليهم فقد دُعُوا الى التعاون مع المسعى الروسي، لكنهم غير مقتنعين بأن هناك فرصاً استثمارية حقيقية أو حتى مجالات للكسب.

ترافق ذلك مع رسائل تلقتها الدول الأوروبية، وحتى البنك الدولي، بأن لا حاجة اليها في مشاريع إعادة الإعمار. لذلك عاد «الأسد المجرم» فقفز فجأة الى خطاب الرئيس الفرنسي على منبر الأمم المتحدة، فيما تسلّم القضاء الألماني قسماً من وثائق «قيصر» التي تدين النظام السوري في ما يُعتبر بداية محاكمة لمجرمي التعذيب. يُعزى ذلك الى أن اتصالات الأوروبيين مع بوتين دفعتهم الى التنازل بقبول حل سياسي يُبقي الأسد في الحكم، ثم وجدوا أن موسكو تسعى الى ابتزازهم بملف إعادة الإعمار على رغم أنها لا تملك فيه خيارات كثيرة، بل إن المطلوب منهم أن يساهموا في تعويم الأسد دولياً وتطبيع العلاقات مع نظامه ورفع العقوبات عنه، طالما أن الروس أمّنوا له الانتصار عسكرياً في الحرب ويعملون لتأمين انتصاره سياسياً. غير أن تقويم موسكو لانجازاتها، ووفقاً لمفاهيمها وخططها، ومصالحها طبعاً، لا يتطابق بالضرورة مع تقويم الأطراف الأخرى وتوقّعاتها لمصالحها. صحيح أن الحسابات الغربية في سورية لا تتشابه مع التي نشأت في أوكرانيا، لكن الاعتراف لبوتين بانتصاره هنا يضعف المواجهة معه هناك.

عملياً، بلغ الروس كما بلغ نظام الأسد والإيرانيون قبلهم، لحظة الحقيقة التي ينبغي أن يقرّروا فيها اذا كان اختزال الانتفاضة الشعبية السورية بالحسم العسكري صالحٌ لإنتاج حل سياسي يناسب السوريين والأهداف التي طرحتها انتفاضتهم، وهذا جوهر الأزمة، أم أنهم يبحثون عن حلٍّ يلبي مصالحهم. فالمعطيات الراهنة لا تشير الى حلّ قريب أو الى حلّ يمكن أن ينهي الأزمة. ليس أدلّ الى ذلك من إشارة سيرغي لافروف في نيويورك الى «ضرورة انسحاب القوات الموجودة في سورية في شكل غير شرعي فوراً بعد الانتهاء من عملية القضاء على الإرهابيين فيها». وهذا يشمل بالنسبة الى روسيا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة و «القوات الخاصة لعدد كبير من الدول»، ولا ينطبق على إيران «لأن بقاء الجهات التي تمّت دعوتها من جانب الحكومة السورية ستقرّره القيادة السورية نتيجةً للعملية السياسية». وهي العملية التي تريد موسكو التحكّم من خلال التحكّم بمَن يمثّل المعارضة في جنيف وكيف يفاوض عنها.

بالنسبة الى لاعبين كثر في سورية، باتت خريطة «مناطق خفض التصعيد» مسودة لخريطة مناطق النفوذ، أما المعارضون السوريون، عسكريين مشاركين في آستانة أو سياسيين مفاوضين في جنيف، فيتخوّفون من كونها خريطة أولية لتقسيم سورية. العسكريون أحبطهم نهج التدمير والإبادة وكانوا أول مَن استشعر الاحتلال الروسي ومفاعيله، والسياسيون أحبطهم الخذلان الدولي والاستسلام لآلة القتل الروسية وكانوا أول من لمس التخلّي الأميركي عن قضيتهم بعد اختزالها بالإرهاب، وليسوا وحدهم من لا يعرفون نيات الولايات المتحدة، فلافروف يعتقد أن لديها أهدافاً أخرى في سورية «لا نعرفها حتى الآن» وقد تتضح «عندما تتمُّ هزيمة داعش وجبهة النصرة». من الواضح أن موسكو لا تربط أبداً بين بقاء الأسد والوجود الإيراني وبين استمرار الإرهاب وتولّي إيران إعادة تدويره، إلّا اذا كانت تطلق رسالة الى واشنطن بأنها جاهزة للمساومة في سورية وعليها.

٢٨ سبتمبر ٢٠١٧

٢٨ سبتمبر ٢٠١٧

في تقدير موقف تحت عنوان «سياسة فرض الاستقرار الروسية... حصاد القوة المفرطة» (مركز جسور للدراسات: 14/9/2017) قراءة ملفقة للدور الروسي في الصراع في سورية وعليها.

انطلق التقدير من مقدمات خطيرة مثل «استخدامها [روسيا] القوة المفرطة في بداية تدخلها كان ضمن رؤية سياسية متكاملة»، وهذه «مكّنتها من تحقيق ما فشل النظام وداعموه الإيرانيون في تحقيقه في أربع سنوات»، نجاحها في «تفكيك المعادلة السورية» و «إعادة ترتيب أجزاء اللوحة المفككة» و «بناء علاقات مع مختلف الفاعلين على الساحة السورية، من المحليين والإقليميين، ولم تحصر شراكاتها في المعركة مع إيران والنظام السوري». و «نقلت الجانب الإيراني إلى طرف هامشي في معادلة المعسكر المؤيد للنظام، ثمّ تولّت تحييد بقية الفاعلين المنافسين للنظام، سواء على المستوى الدولي والإقليمي، أو حتى على المستوى الفصائلي». و «إلى جانب التعامل مع الفاعلين المعارضين للنظام، قامت روسيا بعملية طويلة المدى لإعادة تشكيل النظام ذاته، ليكون قابلاً للتعامل مع شكل الحل السياسي الذي تُريده، وفرضت تغيّرات اجتماعية وسياسية في المناطق التي يُسيطر عليها النظام، وأعادت تكوين الصورة الذهنية لدى السكان عن الوجود الروسي».

تفتقر هذه المقدمات/ الاستنتاجات إلى الدقة والموضوعية وتغرق في رؤية تجميلية للعنف المفرط والوحشية المدمرة التي اتبعتها روسيا في حملتها ضد معارضي النظام بربطها بهدف سياسي سامٍ: الحفاظ على الدولة السورية، وهذا، مع ما فيها من مغالطات وتعسف، قاد إلى وقوع التقدير في أخطاء فادحة إن لجهة قراءة الوقائع أم تقويم المواقف.

قال التقدير: «استطاعت روسيا منذ الربع الأخير من عام 2016 إعادة إنتاج صورتها لدى المعارضة في داخل سورية، حيث تحوّلت إلى وسيط وضامن، وأصبحت المعارضة- وحاضنتها الشعبية- ترفض القبول بأي اتفاق ما لم يكن بضمانة الطرف الروسي، وأضحى وجود الشرطة العسكرية الروسية في أي منطقة سبباً كافياً لشعور السكان بالأمان». في تجاهل تام للسياق الذي حصل فيه قبول فصائل معارضة التفاوض مع روسيا والمشاركة في محادثات آستانة، ومن دون إشارة إلى دور تركيا في ذلك، والى حضورها(الفصائل) الشكلي في هذه المحادثات وقيام روسيا وإيران وتركيا بصياغة اتفاقات والتوقيع عليها بمعزل عنها، وعن وفد النظام كذلك، ولكنه عاد وناقض نفسه حين قال: «ومن المعتقد أن مؤسسات المعارضة السياسية ومعظم شخوصها ينطلقون في مواقفهم من الوجود الروسي(تعتبره احتلالاً لابدّ من انتهائه) من رغبات في تحقيق شعبية لدى جمهور المعارضة».

لم يكتف التقدير بمغالطاته على صعيد الدور الروسي مع المعارضة وحواضنها الاجتماعية بل راح يروج لممارسات لا تمت للواقع بصلة حيث زعم التالي: «وعمل الروس على نشر الشعور بالاستقرار لدى السكان، حيث عملوا على رفع الحواجز الأمنية في كل مناطق سيطرة النظام، وهي الحواجز التي كانت منتشرة في شكل كبير جداً في كل المناطق، كما اختفت الميليشيات من مناطق سيطرة النظام، وتم تحديد أدوار ما بقي منها». وأضاف: «وانخفض عدد الاعتقالات السياسيّة في شكل كبير، كما حصل انفتاح على تراخيص منظمات المجتمع المدني في شكل كبير، على رغم محدودية قدراتها على التأثير السياسي. وقامت أفرع الأمن السياسي وأمن الدولة في النصف الثاني من عام 2017 بضغطٍ روسي باستدعاء معارضين ونشطاء معروفين في مختلف مناطق سيطرة النظام في شكل ودّي، بطريقة مشابهة لسلوك هذه الأجهزة في 2001-2002، ودعت هؤلاء المعارضين لتفعيل العمل السياسي المعارض». فلا الحواجز رفعت، رفع بعضها وأعيد ثانية بعد أيام، ولا الاعتقالات تراجعت، ولا الانفتاح السياسي على نشطاء حصل.

بعد هذه المغالطات الشنيعة، يطرح التقدير سؤالاً مركزياً: ماذا تريد روسيا في سورية؟ ويقدم إجابة غريبة وصادمة «تُظهر المعطيات السياسية أن روسيا لا تتمسّك بالأسد كشخص»، و «تتمسك بالمقابل بوجود نظام قوي في دمشق يحفظ المصالح الروسية بعيدة المدى في سورية»، و «تُدرك روسيا أن الحفاظ على الدولة السورية يقتضي إشراك أكبر عدد من الفاعلين، بمن فيهم المعارضون للأسد من غير الراغبين بتغيير شكل الدولة، وتحييد الفاعلين الرافضين الحل السياسي، في نظام هجين لا يوجد فيه منتصر»، و «ترغب روسيا في تحجيم النفوذ الإيراني في سورية، وإعادة القوة الإيرانية إلى داخل الحدود الجغرافية الإيرانية»، «ويعني تحجيم الدور الإيراني بالضرورة تقليص حجم حزب الله السياسي والعسكري في لبنان والمنطقة، وهو ما تسعى له روسيا». وختم إجابته بقوله: «يعتقد أن روسيا ستستمر في وجودها في سورية لمدى طويل، من أجل تحقيق دورين أساسيين، أحدهما سياسي وآخر ديموغرافي. الدور الأول، بصفتها قوة كبرى تحمي مصالحها بالوصول إلى المياه الدافئة، ويتمثل في ضمان حماية منطقة جغرافية متصلة قابلة للحياة، وهو ما تسميه بـ «سورية الفاعلة»، أو تمكن تسميتها بـ «سورية الصغرى»، والدور الديموغرافي (وصفه بدور ديموغرافي غير مفهوم) لروسيا بصفتها قوة مسيحية أرثوذكسية تحاول تحقيق حلمها التاريخي بوجودها بثقلها الديني في المنطقة منذ الإمبراطورية العثمانية، ويتمثل في خلق دولة أقليات نخبوية ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، ومثالاً لتعايش المكونات معاً».

لم يحصل ما يثبت توجه روسيا «لإعادة القوة الإيرانية إلى داخل الجغرافية الإيرانية»، ولا العمل على «تقليص حجم حزب الله السياسي والعسكري في لبنان والمنطقة»، ثم كيف يتسق الحفاظ على الدولة السورية ووجود نظام قوي في دمشق يحفظ المصالح الروسية بعيدة المدى في سورية، ألا تتعارض التبعية مع السيادة التي هي جوهر الدولة؟

وقد كان لافتاً تجاهل التقدير للولايات المتحدة الأميركية ودورها في سورية ونشرها قوات على الأراضي السورية وإقامتها قواعد ثابتة (8 قواعد) ومفاوضاتها مع روسيا حول الحل في سورية، وتأثير ذلك في مستقبل سورية والدور الروسي فيها، وإطلاقه وصف «أزمة» على ما يجرى في سورية (وردت هكذا 3 مرات).

يبقى أن نسأل هل وقع التقدير في كل تلك المغالطات والاستنتاجات الفجة بسبب حَوَل سياسي أصاب معديه أم تبريراً لموقف تركيا وتعاونها مع روسيا (مقر المركز في تركيا له فرعان في اسطنبول وغازي عنتاب)، أم على خلفية سعي جماعة «الإخوان المسلمين»، التي تمتلك المركز وتديره، لكسب ود روسيا من أجل دور ما في سورية.

٢٨ سبتمبر ٢٠١٧

٢٨ سبتمبر ٢٠١٧

عقدة بان كي مون كانت أنه بدأ حياته لاجئاً بسبب الحرب الكورية في الخمسينات؛ ولهذا لم يرَ يوماً أي غضاضة، في أن يتحوّل اللجوء حقاً مكتسباً للتوطين والحصول على هوية البلد المضيف، وعلى هذا وضع فذلكة لتبرير نظريته، التي كررها دائماً بقول إن إعادة توطين اللاجئين السوريين في دول الجوار يفيد هؤلاء اللاجئين كما يفيد الدول التي تستضيفهم؛ لجهة أنهم يمكن أن يشكلوا عنصر إنتاج إضافياً في المجتمع!

لكن من الغريب أن يتحدث الرئيس دونالد ترمب عن توطين اللاجئين في الدول المجاورة، رغم معرفته بأن حركة اللجوء من شأنها في النهاية التأسيس لخلق الاضطرابات والمشاكل في دول الجوار التي يتحدث عنها، وخصوصاً في بلد مثل لبنان الذي تجاوزت نسبة اللجوء السوري فيه 40% من عدد سكانه، أي ما يوازي نسبياً دخول 150 مليون لاجئ مكسيكي إلى أميركا، هذا في الوقت الذي بدأ ترمب يبني جداراً سيكلف 28 مليار دولار، لمنع وصول اللاجئين من المكسيك، ويلوّح يومياً بنيته طرد 20 مليوناً لا يملكون وثائق إقامة شرعية في الولايات المتحدة!

إذا كان ترمب يقصد التوطين المؤقت ريثما يتوفر الحل السياسي في سوريا، الذي يساعد على عودة هؤلاء إلى بلدهم المدمّر، حيث لا منازل ولا أعمال، فضروري أن نتذكر أن معالجة هذا الأمر قد يتطلب في النهاية عشر سنوات على الأقل، وأن هناك خمسة ملايين سوري في الدول المجاورة، منهم مليونان في لبنان، ليس في وسع هذه الدول أن تتحمل أوزارهم في الاقتصاد والأعمال والصحة والتعليم.

في 30 يناير (كانون الثاني) من عام 2013 استضافت الكويت المؤتمر الأول للمانحين للاجئين السوريين، وقد حَضَرتُ هذا المؤتمر واستمعت إلى بان كي مون يخاطب اللاجئين السوريين بقوله «أنتم لستم وحدكم، العالم برمته إلى جانبكم في هذه الأزمة، سنواصل صمودنا إلى جانبكم إلى حين إخراج سوريا من براثن الأزمة، وإلى حين إنقاذ الشعب السوري».

ترهات طبعاً، ليس لأن العالم لم ولن يقف إلى جانب الشعب السوري، بل لأنه وقف يتفرّج عليه وهو يغرق يومياً وحتى هذه الساعة في دمائه ودمار بلاده، ولأن هذا العالم لم يفِ بربع ما تكفل بتقديمه من الدعم والمساعدات للدول المضيفة.

بان كي مون ذهب إلى بيته وأنطونيو غوتيريش الذي خلفه، كان يومها المسؤول الدولي لشؤون اللاجئين وقدم تقريراً مسهباً في مؤتمر الكويت عن أوضاعهم، لكنه بقي بمثابة صرخة في البرية الدولية، ولن يتمكن الآن من أن يعالج فاصلة في أزمة اللجوء التي تؤسس بالتالي لسلسلة من المشاكل والانفجارات التي تفاقمها الدعوة إلى توطين اللاجئين في دول الجوار، بدلاً من العمل لتأسيس قاعدة تعاون جاد وحازم ومسؤول مع روسيا والمجتمع الدولي لحل الأزمة السورية، وخصوصاً أن الحرب كادت تنهي تنظيم داعش.

بداية أبريل (نيسان) الماضي أطلق الرئيس سعد الحريري في مؤتمر بروكسل وعلى مسامع 70 وزيراً للخارجية من دول العالم، صرخة لبنان الذي بات يواجه خطراً متزايداً قد يعرّضه لهزات داخلية، بسبب وضعه الاقتصادي الذي لم يعد قادراً على تحمّل الأعباء الثقيلة والمدمرة التي فاقمها هذا العدد من اللاجئين، وهو ما رفع الخسائر التي تكبدها إلى ما يزيد على عشرة مليارات دولار، في حين لم تفِ الدول المانحة بأكثر من 37% من المبالغ التي قررتها لدعمه.

صرخة الحريري كانت مطالبة دول العالم بأن تتحمل مسؤولياتها السياسية والإنسانية والقانونية والأخلاقية، لجهة دعم لبنان بمبلغ المليارات العشرة، لكن على شكل هبات وقروض ميسّرة لإطلاق ورشة تنمية تستطيع منع انهياره تحت أعباء اللجوء، لكن كما ضاع صراخ بان كي مون في مسلسل مؤتمرات المانحين ضاعت صرخة سعد الحريري.

في أي حال، من الضروري أن نتذكّر أن الدعوة إلى توطين اللاجئين ستصيب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول الأخرى، بما يعني استطراداً إسقاط «حق العودة» ونسف الحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية، ويأتي هذا مع تصريحات الرئيس الأميركي التي توحي بإمكان التوصل إلى حل لها في خلال سنة على أبعد حد، فهل من المستبعد أن صيغة التوطين التي تناولت السوريين، يمكن أن تنسحب على اللاجئين الفلسطينيين، وأي حل يمكن أن ينجح في ظل هذا؟

كان من المثير أن يأتي كلام ترمب عن توطين السوريين في دول الجوار متزامناً مع بدعة التعجيز، أو بالأحرى التهجير النهائي، التي ابتدعها النظام السوري، حيث تغرق وزارتا العدل والداخلية في حكومة الأسد في اجتماعات هدفها كما أُعلن، وضع الأسس الفنية والعلمية لتنفيذ اقتراح إجراء فحوصات البصمة الوراثية (DNA) على الذين هربوا للتحقق من أنهم سوريون عندما يعودون إلى سوريا!

الدكتور حسين نوفل، رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق، يقول هناك حاجة لإثبات نسب السوريين الفارين، وأن عدد هؤلاء مليونان غادروا سوريا وهم في عمر الـ14 وصاروا الآن في عمر الـ20، وأن عملية التحقُق وإنجاز الفحص الوراثي تحتاج إلى أربع سنوات، لكن ماذا مثلاً عن الـ170 ألفاً من الأطفال السوريين الذين وُلدوا في الأعوام الماضية في مخيمات اللجوء في لبنان ويرفض النظام السوري تسجيلهم وإعطاءهم هويات، ولا يمكن أن يمنحهم لبنان جنسيته، وهذه مشكلة فوق طوفان من المشاكل!

التوطين في دول الجوار يناسب الأسد الذي تحدث في خطابه نهاية أغسطس (آب) الماضي عن أن الحرب التي مرت بها سوريا «جعلتنا نكسب مجتمعاً صحياً متجانساً»، وهو ما فهمه الكثيرون بأنه يحرص على ألا يبقى في البلاد إلا أنصاره أو حلفاؤه، وكل ذلك في ظل الأنباء المتواترة عن عمليات واسعة لتغيير ديموغرافي تجعل من دمشق وسط زنار شيعي تديره إيران.

حديث الأسد عن «المجتمع المتجانس» وجد فيه الكثيرون محاولة لإضفاء الشرعية على عمليات التغيير الديموغرافي التي شملت المناطق التي كانت معاقل للمعارضة؛ ولهذا يقول المعارضون إن النظام يسعى بكل الوسائل إلى صنع «غربال بشري» يستعمله لمنع معارضيه وعائلاتهم الذين فروا بسبب الحرب من العودة إلى بلادهم.

وفي السياق، نقلت الوكالات قبل أيام عن عميد في الجيش السوري يدعى عصام زهر الدين رسالة إلى اللاجئين تقول: «إلى من هرب، ومن فرّ من سوريا إلى أي بلد آخر، أرجوك لا ترجع لأنه إذا سامحتك الدولة، فنحن عهداً لن ننسى ولن نسامح… نصيحة من هذه الذقن أن لا يرجع أحد منكم»!

٢٧ سبتمبر ٢٠١٧

٢٧ سبتمبر ٢٠١٧

في الوقت الذي تعقد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الثانية والسبعين، تبقى إيران على حالها المعتاد، حيث يلوح التهديد النووي في الأفق. ولا تزال إيران ترتكب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، وتبقى الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب. وبعد عامين من توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والمعروفة أيضاً باسم الاتفاق النووي الإيراني، وقبل أسابيع من إصدار المصادقة عليها، لا تزال تطفو على السطح الأدلة المتعلقة بممارسات إيران الشائنة، وكذلك التساؤلات حول فاعلية خطة العمل الشاملة.

منذ تأسيسها في عام 2008، تعمل منظمة متحدين ضد إيران النووية UANI على ضمان أن تظل قضية إيران وطموحاتها النووية في مقدمة كل مناقشة للسياسة الخارجية. وتعهدت UANI، التي ولدت من قيادة السفير الراحل ريتشارد هولبروك والسفير دنيس روس وأنا، بوقف إيران عن تحقيق طموحاتها النووية، ومنع الكيانات الأخرى من دعم النظام بمساعدة اقتصادية ومالية.

الأسبوع الماضي، استضافت UANI مؤتمرها السنوي الثاني بشأن إيران، والذي دعت إليه تشكيلة متميزة من القادة الأجانب الحاليين والسابقين، والمشرعين والخبراء عن الشؤون الإيرانية لدراسة البيئة السياسية والاقتصادية منذ توقيع الاتفاق في 2015، مع التركيز على دور النظام في المنطقة، وعلاقته بكوريا الشمالية ومستقبل سياسة إيران في إدارة ترمب.

في يناير (كانون الثاني) من عام 2016، أشاد الرئيس أوباما بإبرام الصفقة مع إيران واعداً بأن «المنطقة والولايات المتحدة والعالم سيكونون أكثر أمناً». بعد ذلك بعامين تقريباً، ومع ذلك، تشير أدلة واضحة إلى أنَّ أيَّ أمل في تحقيق هذا الوعد قد تلاشى.

وعلاوة على ذلك، فإن وضع خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن إيران يثير شكوكاً أكثر من أي وقت مضى. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وصف الرئيس ترمب الاتفاق بأنه «إحراج» للولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الرئيس حسن روحاني نفى أن تكون بلاده أول من ينتهك الاتفاق في خطابه يوم الأربعاء، فإن المجتمع الدولي شهد أن إيران تنتهك بشكل متكرر روح الاتفاق، وخصوصاً قرار الأمم المتحدة رقم 2231 الذي ينص على الاتفاق.

وكما هو مكتوب، فإن الاتفاق الإيراني ليس سوى إجراء مؤقت بدلاً من التوصل إلى حل دائم للتهديد الذي يشكله البرنامج النووي للنظام. وتعني أحكام الاتفاق الواردة في خطة العمل الشاملة أن أربع سنوات من الآن، أي في عام 2021، ستتمكن إيران من نقل الأسلحة التقليدية دون أية قيود من الأمم المتحدة. بالإضافة، وبحلول عام 2024، سيتم رفع العقوبات الدولية عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. وخلال عقد من الزمن، ستكون إيران حرة في استئناف تخصيب اليورانيوم على نطاق صناعي وإعادة معالجة البلوتونيوم.

وفي الوقت نفسه، حققت إيران بالفعل فوائد لا يستهان بها من خلال هذه الصفقة. فمع رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وضعت إيران يدها مجدداً على 100 مليار دولار أو أكثر كانت على صورة أصول مجمدة سابقاً، ومن المتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى في السنوات المقبلة. ويقوم النظام باستخدام هذه الأموال لتعزيز قواته العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى زيادة دعمه للوكلاء الخطرين في جميع أنحاء المنطقة.

وفي رسالة موجهة إلى الكونغرس في أبريل (نيسان) 2017، شدد وزير الخارجية ريكس تيلرسون على أن «إيران لا تزال الراعي الرئيسي للإرهاب، من خلال كثير من المنصات والأساليب». وفي أفغانستان، النظام الإيراني متهم بتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية لمقاتلي «طالبان». وفي لبنان وفلسطين، تمول إيران حزب الله وحماس ومنظمات إرهابية أخرى. وفي سوريا، تقدم إيران الدعم المباشر إلى الديكتاتور بشار الأسد، مع استمرار الحرب الأهلية المدمرة هناك والسماح باستمرار الأعمال الوحشية ضد المدنيين.

وكما قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس: «في كل مكان تنظرون إليه، إذا وجدت مشكلة في المنطقة، تجد (هناك) إيران».

وتمتد مشاركة إيران في أنشطة مزعجة تتجاوز حدود المنطقة. فمنذ وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الشاملة، قام النظام باختبار ما لا يقل عن 16 صاروخاً باليستياً، والاشتباه في تقديمه المساعدة لبرنامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية. وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية أنها تحقق فيما إذا كانت «الدول النووية الحالية والسابقة» ساعدت كوريا الشمالية على تطوير تكنولوجيا الأسلحة النووية. وأفيد بأن إيران كانت على رأس قائمة البلدان المشتبه بقيامها بذلك.

وهناك موضوع دائم استمر طوال الاجتماعات المتعاقبة للأمم المتحدة وهو المشكلة التي يطرحها النظام الإيراني المتطرف والمزعزع للاستقرار. والاتفاقات المعيبة ليست الحل. ويجب أن يعمل مجتمع الأمم المسؤولة في نيويورك على إيجاد حلول تعالج هذا التهديد بصورة حقيقية.

٢٧ سبتمبر ٢٠١٧

٢٧ سبتمبر ٢٠١٧

الاتفاق النووي الضعيف الذي تبنته الإدارة الأميركية السابقة ووقعته مع إيران، مسؤول جزئياً عن اندفاع كوريا الشمالية في تطوير برنامجها النووي. فقد كوفئت إيران بـ150 مليار دولار، في صفقة رد أموال من زمن الشاه مع أرباحها، ومُنحت عقوداً ضخمة لتطوير قدراتها التقنية والتصنيعية، وأُلغي معظم العقوبات الدولية عليها.

كوريا الشمالية المحاصرة اختارت أن تبتز العالم أيضاً، لأنها تراه تجارة مربحة. وكما كانت إيران تهدد بحرق إسرائيل، فكوريا الشمالية، هي الأخرى، تهدد اليوم اليابان. تجربتها الصاروخية النووية الثانية قبل أسبوعين، أُطلقت، وبنجاح، فوق سماء اليابان. ولَم يعد هناك شك في خطر كوريا الشمالية.

صارت واشنطن أمام خيارين؛ إما أن تمنح رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون اتفاقاً مماثلاً لما حصلت عليه حكومة طهران، أو أن تنقض الاتفاق مع الإيرانيين وتطرح أفكاراً تجرد قدرات البلدين النووية. مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي في ندوة معهد «إنتربرايز»، ربطت بين الخطرين. تقول محذرة من أن الاتفاق النووي مع إيران، إن بقي دون تغيير، قد يتيح لطهران تشكيل التهديد نفسه الذي تشكله كوريا الشمالية. فهل ستستطيع الإدارة الأميركية الحالية نقض الاتفاق الذي وقعته والدول الغربية مع إيران قبل عامين؟ حتى السفيرة هايلي لا تقول بالتخلي الكامل، لكنها تدعو لتصحيح الاتفاق بما لا يدع لنظام آية الله مجالاً لتطوير قدرات نووية عسكرية في الخفاء، ويربط الاتفاق بسلوك إيران في المنطقة بعد أن توغلت قواتها وميليشياتها تقاتل في عدد من الدول لفرض نفوذها.

الوقت الفاصل قصير حتى يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفه... بقي أسبوعان، تقريباً، حيث يتعين عليه أن يبلغ الكونغرس أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق أم لا. إن قال لا، حينها سيعيد الكونغرس العقوبات، وإن أعيدت فعلاً؛ فإن إيران تقول مهددة إنها ستَعدّ الاتفاق «لاغياً»، وستعود للتخصيب العالي واستئناف مشروعها النووي العسكري.

الدول الخليجية والإقليمية كمتفرجة، لا تملك القدرة على منع نظام إيران، ولا إلغاء الاتفاق. ووجهة النظر الخليجية منذ البداية أن الاتفاق المشروع جيد من حيث المبدأ، لكن الاتفاق الموقّع سيئ. فهو يؤجل «النووي العسكري» ولا يلغيه، ورفع العقوبات ليس مشروطاً بوقف نشاطاتها العسكرية العدائية. وفي حال نجحت إيران خلال السنوات القليلة المقبلة في السيطرة، أو الهيمنة، على دول رئيسية مثل العراق وسوريا، فإن قدرة طهران ستتضاعف لفرض مشروعها النووي العسكري ولا يصبح للاتفاق النووي قيمة كبيرة، وسيصبح صعباً على المجتمع الدولي فرض عقوبات عليها لضخامة تأثيرها ونفوذها.

إيران تراقب، لأن ما سيفعله ترمب بكوريا الشمالية هو رسالة لها أيضاً. ترمب ليس أوباما، لن يرسل لها هدايا، ولن يسكت عن إهاناتها، على الأقل هذا تقديري للوضع.

٢٧ سبتمبر ٢٠١٧

٢٧ سبتمبر ٢٠١٧

بات غـرب آسيا أكبر ملاعب الصراع بين كبار لاعبي العالم وصغاره، وبين آخرين ارتقوا بسرعة لافتة إلى مراتب إقليمية عالية. ملاعب الصراع منفصلة ومتصلة في آن. تمتّد من الشواطئ الشرقية للبحر الابيض المتوسط إلى الشواطئ الغربية لبحر قزوين، ومن الشواطئ الجنوبية للبحر الاسود إلى الشواطئ الشمالية لبحر العرب.

ملاعب الصراع في غرب آسيا مكتظة بلاعبين كثر اقليميين: عرب، وصهاينة، وترك، وكرد، وفرس. إلى هؤلاء، ثمة لاعبان كبيران دوليان: الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية، يشاركهما أحياناً لاعب بريطاني وآخر فرنسي، ويراقب «المباريات» من بعيد لاعب دولي مقتدر: الصين.

لكلٍّ من هؤلاء اللاعبين «لعبته»، بمعنى قضيته الخاصة، لكنه يشارك الآخرين في ألعابهم وألاعيبهم. اولى القضايا هي قضية العرب المزمنة، بما هي صراع من اجل الإستقلال والحرية والوحدة والنهضة. غير انه، بتدخلاتِ كبار لاعبي اوروبا وامريكا، استطاع الصهاينة مشاركة سائر اللاعبين المباريات المحتدمة منذ النصف الاول للقرن العشرين.

في هذه «اللعبة» تحديداً، ازداد مع احتدام الصراع عدد اللاعبين الاقليميين من ترك وفرس. كما حاول لاعبون كرد التسلل إلى الملعبين العراقي والسوري لانتزاع ادوار لهم بغية تنظيم لعبتهم الخاصة.

اقوى اللاعبين واخطرهم واكثرهم خرقاً لقواعد الصراع هو اللاعب الامريكي، ذلك انه تمكّن بعد الحرب العالمية الثانية من ازاحة اللاعبين البريطاني والفرنسي وانتزاع الكثير من ادوارهما. اللافت انه كان دائماً داعماً ومناصراً لللاعب الصهيوني في كل المباريات التي جرت على ملاعب الصراع. كما انه استفاد من خروج اللاعب الروسي بضعَ سنوات، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لكن، بعودة اللاعب الروسي بكامل لياقته البدنية إلى ملاعب الصراع، انحسر دور اللاعب الامريكي بشكل ملحوظ وتبدّى ذلك في نتائج المباريات التي جرت، وما زالت تجري، من عام 2011 فصاعداً.

إذا ما ترجمنا هذه اللوحة الرمزية إلى وقائع سياسية وميدانية لخرجنا بصورة واقعية للوضع القائم في غرب آسيا على النحو الآتي:

أولى قضايا الصراع حاليّاً تلك المحتدمة بين الولايات المتحدة وإيران، ذلك أن واشنطن تستشعر، بقلق، تنامي قوة ايران، عسكرياً وسياسياً ، ما حملها تحت ضغط «اسرائيل» من جهة، والكونغرس من جهة اخرى، على التهويل بإلغاء الاتفاق النووي المعقود بين ايران ودول كبرى ست ومصادَق عليه في مجلس الامن، ظنّاً منها أن ذلك قد يُقنع ايران بالموافقة على تعديله. غير أن طهران رفضت التعديل وهددت بردٍّ حازم على واشنطن اذا ما قامت بإلغاء الاتفاق. الواقع أن جميع الدول الموقعة على الاتفاق ومعظم أطراف المجتمع الدولي تؤيده ما قد يؤدي إلى احد احتمالين: إبقاؤه على ما هو عليه، أو قيام الكونغرس الامريكي بتشديد العقوبات على ايران إرضاءً لـِ»اسرائيل». كلٌّ من هذين الاحتمالين يُضعف الولايات المتحدة ويصنّفها الخاسر الاكبر في الصراع.

ثانيةُ قضايا الصراع الحرب في سوريا وعليها، ذلك أن الولايات المتحدة، بالتواطؤ مع «اسرائيل»وبعض دول الخليج، قامت بدعم تنظيمات إرهابية ناشطة في العراق وسوريا بالمال والسلاح والرجال ما مكّنها من السيطرة، في بعض المراحل، على ثلثي مساحة العراق وأكثر من نصف مساحة سوريا. غير أن بقاء الجيش السوري متماسكاً واندفاع حزب الله إلى مساندته كما روسيا في مرحلة لاحقة، كسر هجمة الإرهابيين واخرج فصائلهم من معظم المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم.

في العراق، أعيد تنظيم الجيش وجرى دعمه بفصائل «الحشد الشعبي» ما أدى إلى تحرير الموصل ومناطق اخرى واسعة كانت وقعت تحت سيطرة تنظيمات الإرهاب. هذه الهزيمة المدوّية للإرهاب تشكّل هزيمة للمشروع الامريكي- الصهيوني الهادف إلى تفكيك الدول العربية المحيطة بالكيان الصهيوني إلى جمهوريات موز قائمة على اساس قبلي او مذهبي او إثني. كما هي هزيمة لتركيا التي حاولت، في ظل اردوغان، إحياء هيمنة عثمانية ذاوية على المشرق العربي تحت راية الاخوان المسلمين الذين يوالون اقليمياً حزب العدالة والتنمية الاردوغاني.

ثالثةُ قضايا الصراع محاولة بعض قيادات الكرد استغلال انشغال دول الاقليم بحربها على الإرهاب، بغية إحياء مطلب الكرد التاريخي بإقامة دولة مستقلة تجمع شعوبهم في تركيا والعراق وسوريا وايران. اللافت أن الولايات المتحدة، بالتواطؤ مع «اسرائيل»، دعمت مباشرةً ومداورةً الكرد الانفصاليين في اطار مشروعها الرامي إلى تفكيك محيطها العربي إلى جمهوريات موزٍ هزيلة ومتناحرة. غير أن نهوض حكومتي سوريا والعراق، بالتعاون مع قوى المقاومة العربية المدعومة من ايران، إلى مواجهة الإرهاب التكفيري عطّل جهود الكرد الانفصاليين أو كاد وحمل تركيا على وقف دعمها لـِ»داعش» والتنسيق بجديّة اكثر مع كلٍ من روسيا وايران حليفتيّ سوريا في مواجهة الارهاب. مع ذلك فإن قضية الكرد الانفصاليين لم تنتهِ بعد لأن الولايات المتحدة و»اسرائيل» تثابران على دعم الكرد الانفصاليين في سوريا والعراق (وحتى في تركيا وايران) بغية تحويل غرب آسيا، على المدى الطويل، إلى موزاييك حيّ من الكيانات القبلية والمذهبية والإثنية المتمايزة والمتناحرة.

رابعةُ القضايا هي قضية فلسطين التاريخية التي فقدت مركزيتها في حياة العرب والمسلمين، جرّاء صراعات الاطراف الفلسطينية، من جهة ودعم الولايات المتحدة اللامتناهي لـِ»اسرائيل» وللقوى المحلية العربية المتعاونة معها من جهة اخرى. في هذا السياق، تحاول ادارة ترامب تدوير زوايا التباين بين «اسرائيل ومنظمة التحرير ( برئاسة محمود عباس) على نحوٍ يؤدي إلى «منح « الفلسطينيين «دولة» أشبه ما تكون بكانتون بلدي بحكم ذاتي منزوع السلاح ومرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي، على أن يتمّ ذلك كله في إطار ترتيبٍ أوسع يقضي بمصالحة الدول العربية المحافظة مع «اسرائيل» وتطبيع العلاقات بينها وبين سائر الدول العربية الرافضة توقيع معاهدة سلام معها. لا أفق لمبادرة ادارة ترامب هذه، خصوصاً بعدما تمكّنت سوريا والعراق من تجاوز خطر الإرهاب الداعشي، وبالتالي مباشرة إرهاصٍ بنهوض عروبي جديد مقاوم للكيان الصهيوني وحلفائه.

خامسةُ القضايا هي قضية التخلف العربي الذي أنجب، من بين مواليد قميئة كثيرة، الإسلام السلفي المتطرف، الذي أنجب بدوره الإرهاب التكفيري المتوحش. غني عن البيان أن التخلف قضية مزمنة متعددة الجوانب ولا جدوى من مواجهتها إلا بحركة عروبية نهضوية، ثقافية واجتماعية وسياسية، تقودها طلائع مقاومة مدنية وميدانية بنَفَس طويل على مستوى القارة العربية برمتها.

هذا على المدى الطويل. أما على المدى القصير والمتوسط فلا بدّ من اضطلاع قوى المقاومة العربية الحيّة في كلٍّ من سوريا والعراق بمهمة إطلاق حركة سياسية نهضوية لبناء دولة «سوراقيا» المدنية الديمقراطية الاتحادية بغية النهوض بمهمتين تاريخيتين: مواجهة الكيان الصهيوني العنصري النووي، ومقاومة الإرهاب التكفيري المتحالف مع امريكا و»اسرائيل».

المقاومة هي المبتدأ والخبر.

٢٧ سبتمبر ٢٠١٧

٢٧ سبتمبر ٢٠١٧

حقّقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نصراً جديداً في الانتخابات التشريعية الألمانية يضمن لها تشكيل حكومة للمرة الرابعة رغم أن نتيجة حزبها تراجعت 9 نقاط عن نتيجتها السابقة (41٪ من الأصوات) في الانتخابات السابقة عام 2013، ولكن هذه النتيجة لن تستطيع تجاوز آثار صعود حزب «البديل»، وما يستثير دخوله كممثّل لاتجاه اليمين المتطرّف إلى البرلمان لأول مرة منذ 60 عاماً من ذكريات أليمة لألمانيا وأوروبا والعالم عبر استعادة سنوات ثلاثينيات القرن الماضي التي جاءت بالنازيين وزعيمهم أدولف هتلر إلى السلطة.

ورغم اختلاف السياقات التاريخية، وأن الأغلبية الكبرى من الألمان صوّتوا لأحزاب معتدلة، فإن حصول الحزب المتطرّف على 94 مقعداً، ونيله المركز الثالث في ترتيب الأحزاب، وتحوّله من كيان هامشيّ إلى جزء من الماكينة السياسية التشريعية القادرة على الضغط على الحكومات والسلطات، كل هذا يعني أن هذه الظاهرة ستكون، ولوقت طويل، جزءاً من التاريخ السياسي لأوروبا والعالم، وخصوصاً حين نضعه في سياق صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدّة السلطة، ونجاح أنصار الانفصال عن أوروبا في بريطانيا بالفوز في استفتاء حزيران/يونيو العام الماضي، والمخاوف التي اجتاحت أوروبا مع إمكانيات صعود «الجبهة الوطنية» وزعيمتها مارين لوبان في فرنسا، وكذلك حزب «الحرية» وزعيمه في هولندا غيرت فيلدرز (وتجلّياتها المشابهة في أنحاء القارة وخارجها).

إضافة إلى رفض هذه الاتجاهات للاتحاد الأوروبي، فإن ميولها الاجتماعية والسياسية العنصرية وجدت هدفاً كبيراً آخر غير اليهود (الذين كانوا موضوع الكراهية الرئيسي لهذه الاتجاهات خلال القرن الماضي) هو المسلمون، وقد فاقم هذه المسألة، في ألمانيا خصوصاً، قرار ميركل بفتح الحدود أمام فيض اللاجئين عام 2015، ما أدّى إلى دخول نحو مليون لاجئ معظمهم من سوريا والعراق، إلى البلاد، وهذه كانت العتلة التي رفعت من شعبيّة حزبي «البديل» (الذي فاز بـ12.6٪ من أصوات الناخبين) و«الديمقراطي الحرّ» (10.7٪ من الأصوات) المعارضين بشدة للهجرة.

ورغم التراجع الذي لحق بحزبها «الديمقراطي المسيحي»، وإقرارها بمسؤوليتها عن حالة الاستقطاب الحالية في البلاد فقد كررت ميركل أمس موقفها من قرار فتح الباب للاجئين واعتبرت أن القرارات الأساسية التي اتخذتها سليمة وأنها مسؤولة عنها.

بنت ميركل قرارها المذكور على عمودين متساندين، الأول يتعلّق برؤية استراتيجية للاقتصاد والاجتماع الألمانيين، واللذين يتجهان خلال العقود المقبلة نحو عجز متزايد في عدد السكان الشبان القادرين على قيادة عجلة الاقتصاد ودفع الدماء الطازجة في المجتمع، والثاني يرتبط بمبادئها السياسية وبتاريخها الشخصي الذي وضع مقاربة بين كوارث النزوح والآلام التي تعرض لها الشعب الألماني ونظائرها لدى الشعوب الأخرى.

إضافة إلى تأثير هذه الدعامات الاقتصادية ـ السياسية ـ الاجتماعية والأخلاقية لقرار ميركل في التاريخ المعاصر والمقبل لألمانيا، فإن له أيضاً أثره التاريخيّ في حفظ مصداقية وشرعيّة المبادئ الإنسانية لأوروبا، وكذلك في تخفيف التوترات السياسية والحضارية التي تعتاش عليها التيارات العنصرية في الغرب، وكل من الأنظمة الاستبدادية والتيارات السلفيّة المسلحة في الشرق.

انتصار ميركل، ولو كان مطعّما بالمرارة ومخترقاً بصعود تيارات الفاشية العنصرية، هو انتصار للخطّ العقلاني والإنساني الأوروبي أمام ذئاب العنصرية والاستبداد والتطرف في الغرب والشرق.

٢٦ سبتمبر ٢٠١٧

٢٦ سبتمبر ٢٠١٧

لا شك أن التاريخ سيذكر أن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الحالي وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في عهد باراك أوباما شكّلا ثنائياً شهيراً لسنوات، فقد كانا أنشط وزيرين دوليين في الأزمة السورية، وقد اجتمعا عشرات لا بل مئات المرات، وكانا يقودان عملياً فريقي الصراع السوري، لافروف كان بمثابة المتحدث الرسمي باسم النظام السوري، بينما كان جون كيري يمثل بطريقة ما قوى المعارضة السورية مع الاعتراف طبعاً أن الجانب الروسي كان أصدق وأوثق في تحالفه مع نظام الأسد من الجانب الأمريكي مع المعارضة. ومن كثرة ما التقى لافروف بكيري أصبح هذا الثنائي أشبه بتوم أند جيري بطلي المسلسل الكرتوني الشهير، إلى حد أن البعض قال ذات يوم ساخراً: « ونحن صغار كنا نشاهد توم أند جيري، وعندما كبرنا صرنا نشاهد لافروف أند كيري».

لكن على عكس توم أند جيري اللذين ارتبطا في أذهان العالم بالصراع الأبدي بين القط والفأر، فإن الجميع كان ينظر إلى لافروف وكيري نظرة ريبة وشك، فعلى الرغم من أنهما يمثلان قوتين متصارعتين نظرياً، إلا أنهما كانا في نظر الكثيرين نسخة عن الثنائي الفرنسي البريطاني الشهير سايكس وبيكو اللذين قسّما العالم العربي إلى اثنتين وعشرين دولة عبر الاتفاقية التاريخية الشهيرة المعروفة باسميهما. وقد شك الكثيرون بأن الروس والأمريكيين رغم صراعهما على مناطق النفوذ في العالم، إلا أنهما كانا متفقين على تقاسم النفوذ بسلاسة فيما بينهما في سوريا تحديداً. وقد كان مؤيدو النظام السوري نفسه المتحالفون مع الروس يخشون من ذلك الثنائي الخطير كيري ـ لافروف، وكان بعضهم يعتقد أنهما يتآمران على تقسيم سوريا وغيرها في المنطقة، لا بل إن كثيرين كانوا يعتبرون كيري ولافروف بأنهما أخطر من سايكس وبيكو، لأنهما سيعيدان تقسيم العالم العربي ليس إلى دول كما فعل سايكس وبيكو البريطاني والفرنسي، بل إلى دويلات وأقاليم وطوائف وملل متناحرة.

وأتذكر ذات مرة في محادثة مع أحد مؤيدي النظام السوري أنه قال لي حرفياً: «انتظر ذات يوم تطبيق اتفاق كيري لافروف على الأرض السورية، وعندها سنكتشف أن الروس كانوا متواطئين مع الأمريكيين والإسرائيليين على سوريا وليسوا متحالفين معنا كما يبدون الآن».

لكن الآن وبعد بدأت أمريكا تخرج من المنطقة شيئاً فشيئاً، يبدو أن اتفاق كيري لافروف كان في واقع الأمر كذبة كبيرة، وكان مظهراً من مظاهر نظرية المؤامرة التي تعشش في أذهان الكثير من السوريين والعرب. ومن الواضح أن التحالف الدولي الذي شكلته أمريكا من أكثر من ستين دولة لمحاربة داعش في سوريا كان يهدف إلى مساعدة الروس والإيرانيين والنظام السوري على إعادة إحكام السيطرة على سوريا بدل تقاسم النفوذ مع الروس. وقد بدأنا نكتشف في الأيام الأخيرة أن فكرة سوريا المفيدة بدأت تتلاشى بعد أن بات الروس والإيرانيون وقوات النظام السوري تسيطر على المدن الواحدة تلو الأخرى.

لقد ظن البعض أن مدينة دير الزور التي تشكل جزءاً مهماً من الشرق السوري ستكون من نصيب أمريكا كونها غنية بالنفط والغاز. لكن الجميع تفاجأ بوصول القوات السورية وحلفائها على حين غرة إلى دير الزور. وبذلك إذا سقطت المدينة في أيدي الروس وحلفائهم، فهذا يعني سقوط فكرة سوريا المفيدة التي كانت تعني عملياً تقسيم سوريا بين القوى المتصارعة عليها. وحتى مدينة الرقة فيما لو انتزعتها القوات الكردية من أيدي الدواعش، فلن تكون من نصيب الأمريكيين ولا الأكراد، لأن الروس وقوات النظام والإيرانيين يبدون مصممين على القضاء على الميليشيات الكردية بعد الانتهاء من داعش. وقد شاهدنا في الأيام الماضية أن الطيران الروسي استهدف ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية الكردية حسب الاتهامات الأمريكية. وهذا يعني أن اتفاق كيري لافروف الذي ظن البعض أنه يهدف إلى تقسيم سوريا كان وهماً، بدليل أن الروس يريدون السيطرة مع النظام على كامل الأرض السورية، لا بل إنهم أبدوا معارضة واضحة للاستفتاء الكردي في كردستان العراق. وقد طالب بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إسرائيل بالتوقف عن دعم الانفصال الكردي وتأييد الحقوق الكردية في سوريا والعراق، واتهمها بالنفاق قائلاً: «أليس من الأفضل أن تعطوا الفلسطينيين حقوقهم في فلسطين بدل دعم الحقوق الكردية في العراق وسوريا؟».

هذه التصريحات والمواقف الروسية على الأرض تنسف اتفاق كيري لافروف تماما وتجعله في مهب الريح، هذا إذا كان موجوداً أصلاً. ويُحسب للروس أنهم منعوا تقسيم سوريا إذا نجحوا في نهاية المطاف في الحفاظ على وحدة التراب السوري ومنع تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية وعرقية ومذهبية.

٢٦ سبتمبر ٢٠١٧

٢٦ سبتمبر ٢٠١٧

يتخذ استغلال العصبيات الدينية أوجها منفرة ومدمرة للدول والمجتمعات في العالم العربي، وفي لبنان يبرز حزب الله كعنوان أول لهذا الاتجاه منذ عقود، ومع الأزمة السورية برز هذا الاتجاه بشكل فج ومأساوي، عبر الذرائع التي قدمها للتورط في الحرب السورية والتي تقوم على استثمار العصبية المذهبية والطائفية لتجاوز قواعد الدولة وشروطها، ولتبرير الانخراط الفئوي في حرب في دول أخرى كسوريا والعراق واليمن وغيرها، باستثناء نصرة الروهينغا الذين لا يندرجون ضمن مهمات نصرة المستضعفين في برنامج حزب الله ولا إيران. حيث بات مسؤولو هذا الحزب يكررون من على منابره وأخيرا في مناسبة ذكرى عاشوراء، أن الدفاع عن مقام السيدة زينب الموجود في دمشق منذ مئات السنين، معركة مفتوحة في اليمن والعراق والبحرين، ووصف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله هذا القتال بأنّه بالنسبة إليه ولأتباعه واجب شرعي (21 سبتمبر 2017)، أي أن الواجب الشرعي إذا سلمنا بصحته يتقدم على العقد الاجتماعي الذي يربط اللبنانيين في ما بينهم وبين السلطة والقائم على مرجعية الدولة.

إزاء هذا الشعار المدمر للاجتماع الوطني، وللعلاقات بين الدول والشعوب، فإنّ الخيار الذي يقترحه حزب الله هو تهديد الكيانات الوطنية ورسم قواعد جديدة للسلطة لا تقوم على مشروع الدولة، بل على كيانات عابرة للحدود ومفتتة للدول بتفخيخ المجتمعات، وتفجيرها بالعصبية التي تجعل من الخوف عنصر السيطرة والتحكم بها، وتنشأ الحدود على هذا الخوف الذي هو زاد الحروب الأهلية ومصدر الدكتاتوريات وعنصر قوتها.

لم يخف نصرالله اعتداده قبل أشهر حين قال متباهيا إنّ الذين يندفعون من اللبنانيين الشيعة إلى القتال معه في سوريا هم أكثر بكثير من الذين اندفعوا في السابق إلى القتال معه ضد إسرائيل، وهذه بذاتها تشير إلى كيفية تحول العصبية المذهبية والدينية إلى وسيلة لتجاوز كل قواعد الاجتماع الوطني ودستور الدولة وقوانينها. وهذا جوهر المشروع الإيراني الذي لا يقدم للبيئات الشيعية في العالم العربي سوى الخوف من الشريك في الوطن واستعداده لأن يحول أرواحهم إلى عنصر دفاع في مواجهة الآخر سواء كان مسلما سنيا أو عربيا، فهذا الخوف والاستثمار فيه بمزيد من تصعيد العصبية المذهبية، هو ما أتاح لإيران النفاذ والنفوذ ليس من أجل مشروع أفضل أو صيغ تتفوق في منافعها على الناس من صيغة الدولة الوطنية، بل لمزيد من تدمير الدول وإضعافها بما يوفر القدرة على السيطرة عليها.

ما لدى المشروع الإيراني في المنطقة هو القتال. مقولة مواجهة إسرائيل والغرب أصبحت أكثر من كذبة، ذلك أنّ إيران مستعدة لإرسال جنودها لقتال السوريين حتى الموت وليست في وارد أن تتورط في الرد على أي عدوان إسرائيلي فيما تدعي قياداتها وأذرعها في المنطقة أنها تقاتل إسرائيل والمشروع الغربي. قتل عشرات الآلاف من السوريين هو أسهل لدى القيادات الإيرانية من قتل إسرائيلي بسلاح إيراني أو عبر جندي من جنود الحرس الثوري. تفتيت المجتمعات العربية وضرب استقرار دولها نقطة التقاطع بين اطمئنان إسرائيل لمشاريعها من جهة، وضمان النفوذ الإيراني في محيطها العربي.

لقد تهاوت كل الشعارات الإيرانية التي أطلقتها الثورة الإسلامية الإيرانية منذ نحو أربعة عقود، من مشروع الوحدة الإسلامية الذي خلص إلى أن يكون مشروع حرب بين المسلمين، وسقط مشروع الاستقلال عن الغرب والشرق لتتحول إيران عمليا إلى عنصر من عناصر تدمير المكون العربي الوطني والقومي لحساب تمدد نفوذها ونفوذ الدول الكبرى في الجغرافيا العربية وعلى مستوى الأنظمة والثروات. وسقط مشروع النموذج الإسلامي للحكم بعد فشل إيران في إيجاد قبول من التنظيمات الإسلامية السنية التي لا ترى في نظام ولاية الفقيه مشروعا إسلاميا جامعا، بل مشروعا عاجزا حتى عن تقبل المواطنين الإيرانيين من السنة باعتبارهم متساويين في الحقوق والواجبات مع بقية الإيرانيين. وسقط مشروع تقديم نموذج إسلامي جاذب للمسلم وغير المسلم في إيران، التي تعاني من فشل مقولة الاستقلال عن الغرب والشرق، بل ليس من مصدر للثروة الإيرانية يعتد به سوى النفط الذي تتوسل إيران كل السبل من أجل بيعه للغرب لسد الرمق.

المشروع الإيراني أمام مأزق وجودي اليوم، إذ لا يحمل إلا الدمار والانقسامات بعد سقوط كل الشعارات، فالوقائع كفيلة بإظهار موقع السياسة الإيرانية ودور ميليشياتها وأذرعها في المنطقة، لا هي قادرة على القبول بشروط الدولة الوطنية، ولا هي مطمئنة لمسار التفتيت الذي بات يلامس حدودها ومكوناتها، ولعل الدعوة إلى الاستفتاء من أجل انفصال كردستان في العراق مؤشر على ذلك. فإزاء سقوط كل الشعارات التي أشرنا إليها آنفا فإن هذا المسار يفرض نفسه بعدما غالت في استغلال العصبيات المذهبية والطائفية في المجتمعات العربية والإسلامية، والتي لم تنتج إلا قوى وميليشيات مذهبية وطائفية، فإن نجاح هذا المشروع التدميري ينذر بمزيد من الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية، والمزيد من الاستغراق في العصبية كما هو حاصل في لبنان عبر حزب الله، فهو اليوم يشكل تعبيرا عن العجز عن إيجاد بدائل قابلة للحياة ولبناء الدولة وتحصينها، فمن يراقب حرص حزب الله في لبنان على تضخيم البعد المذهبي في طريقة إحياء ذكرى عاشوراء مثلا، يلمس أن السلوك التحشيدي والأمني يعبر عن خوف وعجز، كما يرسل بطريقة إحيائه للذكرى لجمهوره بأنّه لا يزال عرضة للخطر وهذه الذكرى ليست إلا للتحشيد والقتال ليتحول قتلة أهل البيت في كربلاء في الوعي العام إلى كل من هو ضد المشروع الإيراني.

وهذا وجه النهاية للأيديولوجيا التي لم تقدم للحياة ما هو جدير بشعوب المنطقة وتاريخها، فهذه الأيديولوجيا ليس لديها سوى الخوف وحرفة صناعته وتزيين الاستبداد وهذا لا يدوم.

٢٦ سبتمبر ٢٠١٧

٢٦ سبتمبر ٢٠١٧

سواء تم الاستفتاء الكردي، أو لم يتم، فالعراق وسوريا كيانان عربيان معروضان، في مزايدة إقليمية ودولية، للبيع بالتقسيط والتقسيم، كدويلات طائفية ومذهبية وعنصرية. ولن يكون بينها سلام أو استقرار، بحكم تبعيتها إلى دول إقليمية هي أيضاً متناحرة أو متهادنة.

جاء مشروع الاستفتاء الكردي على أنقاض دويلة «الخلافة الداعشية» التي جرَّت على ذاتها، وعلى العرب السُنة عداء العالم، بسبب تفسيرها الغامض. ومفهومها المتزمت للشريعة (الأحكام الدينية).

لكن الحرب التي شنت على هذا الكيان الداعشي الهزيل هي أغرب حروب التاريخ! فقد أدى ضعف الغرب إلى الامتناع عن إرسال جيوشه إلى الميدان مباشرة. إنما استخدم جيوشاً من المرتزقة المحلية والإقليمية، لهدم الموصل والرقة ودير الزور، على رأس الدويلة الداعشية المنهارة.

أميركا التي كانت المحرك و«المشغّل» الرئيسي لهذه الجيوش الميليشياوية المؤلفة من الأكراد في سوريا والعراق و«الحشد الإيراني» في البلدين، لم تشترط على المرتزقة الانسحاب بعد احتلال هذه الأراضي العربية!

خرجت البيشمركة من كردستان العراق. فشاركت في احتلال ريف الموصل العربي الواسع، هي وقوات «الحشد» الشيعي العراقي بقيادة ضباط «فيلق القدس» الإيراني، وعلى رأسهم قاسم سليماني الذي أرسله المرشد علي خامنئي لتهديد و«تخويف» مسعود بارزاني صاحب الاستفتاء.

لماذا تهدد إيران «شريكها» بارزاني في حرب أميركا على الإرهاب «الداعشي»؟! لأن لدى إيران ستة ملايين كردي حُشروا في بوتقة عنصرية آرية من صنع العنصر الفارسي في الدولة الشاهنشاهية، منذ أيام الحكم الصفوي، إلى ملكية آل قاجار. ثم إلى ملكية آل بهلوي التي أسسها رضا بهلوي. وورثها ابنه محمد الذي نصَّبته روسيا وبريطانيا اللتان احتلتا إيران في الحرب العالمية الثانية، خشية من الميول الهتلرية النازية لدى أبيه.

هذه التفاصيل التاريخية لا بد منها، لكي يعرف العرب جذور الإشكالية الكردية التي تشكل جانباً مهماً من الصراع الديني والعنصري المرير في الخليج والمشرق العربيين.

وهكذا، فالأكراد (الإيرانيون) سوف يطالبون أيضاً باستفتاء، كحقٍ لتقرير مصير وجودهم في البوتقة الإيرانية المفبركة التي تضم فرساً وعرباً شيعة على امتداد الضفة الشرقية للخليج وأذربيجانيين من التركمان الشيعة في الشمال. وعشائر سنية متذمرة. لأنها مفصولة عن أصولها الباشتونية في باكستان. ولا شك أن أكراد إيران (سنة وشيعة) سوف يستهويهم الانضمام إلى دولة مستقلة يشكلها أكراد (سنة) في كردستان العراق.

أما تركيا إردوغان التي تجد نفسها إلى جانب «صديقتها» اللدودة إيران ضد دولة كردية مستقلة في العراق، فهي أيضاً لديها عشرة ملايين كردي، كان آباؤهم وأجدادهم أقلية صغيرة في منطقتهم الجبلية الجنوبية الشرقية، عندما ضمتها الدولة العثمانية لاستكمال استدارة هضبة الأناضول، طاردة الفرس الذين كانوا يحتلون «كردستان» التركية والعراقية، في القرون الإسلامية الوسيطة.

مشكلة النظام التركي الإسلامي مع أكراده، أكبر من مشكلة إيران مع أكرادها. فتركيا لا تطل فقط على كردستان العراق، إنما أيضاً تطل من سلسلة جبال طوروس الجنوبية، على السهول السورية الخصبة. فتشتبك في مواجهة صعبة مع أكراد سوريا الذين دعمهم نزوح عشرات ألوف الأكراد من تركيا بقيادة عبد الله أوجلان زعيمهم اليساري. فآواهم الرئيس حافظ الأسد لمجرد كون أوجلان علوياً. فخاض هؤلاء، منذ الثمانينات حرباً حدودية مع تركيا بتمويل سوري، قُتل فيها خمسون ألف كردي وتركي. وانتهت بإنذار تركي إلى الأسد بغزو سوريا. فأقنع بشار أباه بطرد أوجلان في أواخر التسعينات. فوقع في أسر الأتراك. ويقيم الآن معتقلاً في جزيرة تركية صغيرة في بحر إيجة.

لكن بشار الذي ورث بدوره أباه (سنة 2000) عاد فصالح الأتراك. وحسَّن علاقته مع إردوغان. وصالح الأكراد. فمنح نحو 65 ألف كردي نازح من تركيا الجنسية السورية. مع ذلك، لم تمضِ الرياح المتقلبة بمركب بشار كما يشتهي. فتعطلت لغة الكلام مع إردوغان الذي نصحه بالتخلي عن الحكم.

في هذه الأثناء، استغل الأكراد تخلي «المعارضات» السياسية والمسلحة عن العروبة، فأقاموا منطقة «حكم ذاتي» على الحدود السورية - التركية. عاد الأتراك. فأسلموا مع آخرين هذه المعارضات. واعتمدوا عليها، في اختصار منطقة الحكم الذاتي الكردية. فبقيت في شرق الفرات.

بغباء منقطع النظير، رفضت أميركا أوباما عرضاً تركياً بالقضاء على الدويلة «الداعشية» في شرق سوريا. فوض أوباما الأكراد بالمهمة. فزحفوا من الحدود نحو الجنوب. فاحتلوا الرقة «الداعشية». وتوقفوا على أبواب دير الزور التي سبقتهم إليها قوات بشار مدعومة بطيران روسيا. وبتعزيزات برية إيرانية.

نبهت منذ شهور في «الشرق الأوسط» إلى أن دير الزور ستكون مسرحاً لحرب دولية - إقليمية، من شأنها تعطيل أي حل دولي أو إقليمي للأزمة السورية التي شردت سبعة ملايين سوري مهاجر إلى الخارج. وحاصرت ملايين السوريين في دمشق. والمدن الكبرى. والريف، موزعين تحت نير نظام طائفي شرس. أو تزمت معارضات انتهازية مسلحة متناحرة «تأسلمت» لإرضاء مموليها. وتخلت عن عروبتها لإرضاء داعميها في الغرب الذين عادوا لتعويم نظام الأسد فوق بحر من دماء 600 ألف سوري ذُبحوا في سني الانتفاضة السبع.

كيف تبدو آخر صورة «سيلفي» للعراق وسوريا في الهاتف «الذكي» المحمول عربياً؟ الدبلوماسية الأميركية منهمكة في تبويس شوارب الأكراد، راجية عودة «المارد» الكردي إلى القنينة التي أطلقه منها أوباما، ريثما تسترضي نظام العبادي ليقف على قدميه في مواجهة إيران السابحة في دجلة والفرات.

القوميسار بوتين ليس بحال أحسن من حال أميركا. فعليه أن يهدئ أولاً من غلواء صبي كوريا النووية الذي يهدد «الجبار» ترمب. وعليه أن يعثر ثانياً على مخبأ في سوريا لحليفه مرشد إيران الذي يصف «أمريقا بالقاوبوي». وعلى بوتين ثالثاً، أن يظل صامتاً أمام تحدي إسرائيل له، بقصفها «مؤونة» «حزب الله» من صواريخ إيرانية تنتظر من ينقلها من مطار دمشق إلى لبنان، شرط أن لا يراها جيش الجنرال عون. ولا يصادرها الرئيس سعد الحريري.

٢٦ سبتمبر ٢٠١٧

٢٦ سبتمبر ٢٠١٧

ثمة شيء محير فعلاً في الممارسات الانتصارية التي تشهدها دول المشرق الثلاث، أي العراق وسورية ولبنان. فالتحقق من أن النصر تم لأصحابه يجري كل صباح، بما يوحي بأن المنتصر مرتاب بنصره، ويريد أن يمارسه استباقاً لانكشافه. أو هو يريد أن يثبت شيئاً في هذا الوقت القصير الذي هو عمر النصر.

المنتصر غير أريحي على ما هي عادة المنتصرين، ولا يريد للمهزومين غير هزيمتهم. والمنتصر يبدو مستعجلاً، فما أن ينهي معركة صغيرة حتى يطوبها فتحاً. هو مبدئياً لا يحتاج إلى ذلك، لكنه يفعله. حزب الله لا يحتاج لأن يقول أن معركة الجرود هي النصر الثاني بعد النصر الأول في عام 2006 على إسرائيل. فهو في قوله ذلك عرض نصر تموز لمساءلة تشبه المساءلات التي تعرض لها نصر الجرود. وعلى رغم ذلك لم يتردد الحزب في تطويب «نصر الجرود» نصراً ثانياً.

الضيف الإيراني على محطة التلفزيون الموالية لطهران، لم يكن بحاجة لأن يقول للضيف الآخر الكردي العراقي «أنا أحدثك من هنا من بيروت وأقول لك أن أكراد إيران لا يتعرضون لاضطهاد». بيروت بحسبه العاصمة الرابعة بعد طهران وبغداد ودمشق، التي يمكن لضيف إيراني أن يرفع إصبعه منها ملوحاً بأن النصر قد تم واكتمل. ناهيك عن أن إيران كان بإمكانها أن تمارس النصر في العراق من دون أن تعلنه على شكل صور عاشورائية تجتاح مناطق السنة «المهزومين».

ليست هذه نرجسية المنتصر، ذاك أن للنرجسية صوراً أكثر خبثاً وذكاء. ثمة شعور مركب هنا. ثمة هزيمة أصلية تجثم على صدر المنتصر وتجعله غير مستوعب نصره، وفي مقابل ذلك ثمة شيء غير منطقي، وإن كان واقعياً، في مشهد النصر هذا. فالانتصار على الجماعة الأكثر عدداً في المنطقة يُنذر بانقلاب وشيك، ويؤسس لانعدام في التوازن لا يُطمئن.

السهولة التي يتم فيها إشهار النوايا في ظل النصر تدفع إلى التأمل في حال المنتصر. فسرعان ما تحول «الجسر الإمبراطوري» الذي ربط طهران ببيروت عبر العراق وسورية من وظيفته العسكرية، إلى صلة وصل مذهبية. الأمر كان يحتاج إلى بعض الوقت حتى تُدعم قواعد الجسر، لكن الذي جرى أن التحول لم ينتظر كثيراً حتى كشف عن وظيفته الأخرى. صار اليوم الطريق الذي سلكه الضيف الإيراني على محطة التلفزيون اللبنانية لكي يصل إلى بيروت ويؤشر منها بإصبعه للضيف الكردي. وعبر نفس الجسر جرى نقل عدة التشيع الجديد للشيعة اللبنانيين، وها نحن ننتظر عاشوراء غير تلك التي كنا نعيشها في السنوات اللبنانية لهذه المناسبة.

المهمة لم تنتظر اكتمال النصر ونضوجه وتحوله سياسة. المنتصر مستعجل ولا وقت لديه لكي تســـتقر الجماعات على واقعها الجديد. في العراق تشــــــهد الموصل تسريعاً لخطوات الحشد الشعبي في إخضاع المدينة، وفي ســـورية قال رئيس النظام هناك إن الملايين الذين هُجروا لن يعودوا لأن عودتهم ستطيح «انسجاماً اجتماعياً» أرســاه اقتلاعهم من بلادهــم، وفي لبنان تجول سيارات المنتصرين في أحــياء المـــهزومين رافـــعة رايات عاشورائية جديدة ومستقدمة عبر الجسر الإمبراطوري.

ثمة استثمار سيىء للنصر العسكري، وهو استثمار مهدد لدوامه، ذاك أن النظام الذي اهتز في السنوات العشر الأخيرة وعاد والتقط أنفاسه، يُكرر أخطاء كادت تطيحه. فمن غير الفطنة جعل الشعيرة المذهبية بيرق النصر الوحيد، وتوسيع دائرة المهزومين يفتح شهية الراغبين في الانتقام. ويشهد على هذه الحقيقة حلفاء المنتصر من أبناء الجماعة المهزومة، إذ إن أصواتهم سرعان ما بدأت تصدر طالبة التروي استباقاً لانقلاب يلوح.

المشهد يسوده خلل كبير. النصر أنشأ اختلالاً هائلاً في التوازن. الضبط الديموغرافي نجح في تدمير مدن المهزومين، إلا أنه لم ينجح في إزاحتهم من طريق الجسر المذهبي الجديد. ملايين السكان انتقلوا من المدن إلى مخيمات في جوارها. المنتصر سيتعثر بهؤلاء النازحين قريباً. لا بل هو بدأ يتعثر. نزوح ملايين السنة من أرياف دمشق وحمص إلى لبنان أعفى حاكم دمشق من عبئهم المذهبي، لكنه أخل بتوازن ديموغرافي لبناني مهدد مستقبلاً لتفوق حزب الله. الأمر نفسه في الموصل، ذاك أن أهل الساحل الأيمن يقيمون اليوم في مخيمات ليست بعيدة عن مدينتهم، وسيعودون قريباً جزءاً من الحساب المذهبي.

لا يقيم المنتصر حساباً لهذا الاختلال الكبير الذي لن يكون في مصلحته في المستقبل القريب. لا يسعى إلى تأسيس نفوذ يعدل من أخطاره. يذهب في نصره إلى أقصاه، رافعاً شعيرة مذهبية لن تدفع المهزوم إلى التعامل بواقعية مع هزيمته.

ثم أن طغيان مشهد الانتصار يُغفل حقيقة أخرى، تتمثل في أن مساحات جغرافية وديموغرافية هائلة ما زالت خارج مشهده. القول أن النصر تم، صحيح إذا ما نظر المرء إلى المشهد من خارجه. أما من داخله فهناك الآلاف من الوقائع تؤشر إلى غير ذلك. فمدينة طرابلس اللبنانية مثلاً، يمكن أن يُمارس النصر عليها من خارجها، أما من داخلها فثمة وقائع تجري بعيداً من تأثير المنتصر. ويصح ذلك على مدن ومخيمات وتجمعات كثيرة، فيما ترسل المناطق التي يُمارس فيها الانتصار صورها مؤسسة لضغائن لا يبدو أن ثمة راغباً في التعامل معها.

السياسة لا تُفسر ما يجري، واستيعاب نصر ملتبس يحتاج إلى منتصر حكيم. نحن هنا حيال «نفس جماعية» تمارس النصر وهي مدركة استحالة تحوله حكماً وسلطة ومستقبلاً. أما السياسة هنا فتكمن فقط في أن ثمة راعياً لهذا النصر غير معني بمســـتقبل الجماعات المتناحرة في هذا الإقليم، لا بل هو راغب بتحطيمها. راع لا يمت إلى طبيعة العلاقات التي تربط الجماعات الأهلية بغير علاقة أيديولوجية سرعان ما يتم ابتذالها في نزاع مذهبي ها نحن نشهد اليوم ذروة صوره.

كل هذا لا يُلغي الذهول الذي يخلفه شعور المنتصر بأن نصره وجبة سريعة عليه هضمها على نحو سريع.