١ أكتوبر ٢٠١٧

١ أكتوبر ٢٠١٧

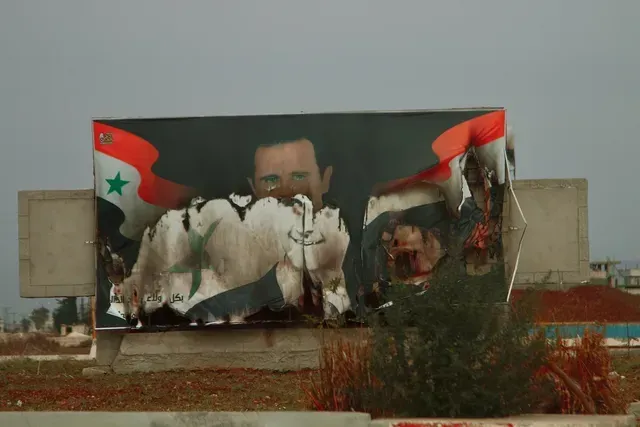

للمرة السابعة، يحتفل النظام الأسدي بانتصاره على شعب"ه"، على الرغم من أنه كان قد شطبه من دفتر الوطن، وسحب جنسيته وأعطاها لمن يدافعون عنه من مرتزقةٍ أغراب، استجلبهم من كل حدب وصوب، لقتل مواطنيه الذين أقسم رئيسه على حمايتهم.

يحتفل النظام بانتصار لا يد له فيه، قاتلت من دون أن تحرزه حثالاتٌ تشبه شبيحته وجيشه، قدمت لإنقاذ من صار منسقها، غاصب الدولة والمجتمع بشار الأسد، الذي أوهم نفسه سبع مرات أنه انتصر، لاعتقاده أن الثورة ترتبط بالجغرافيا، وليست بإيمان المواطن السوري بحقه في أن يكون حراً كإنسان ينعم بالعدالة والمساواة. توهم الأسد أن احتلاله قرية هنا وبلدة هناك يأكل شرعية الثورة، وحق السوريين في الحرية والخروج على ظلمه، ويبطل مطالبتهم المشروعة بأوضاع طبيعية، يشاركون في صنعها. ونسي أن نظماً كثيرة هزمتها ثوراتٌ لم تحتل شبراً واحداً من وطنها.

بعد أن فقد النظام شرعيته، بسبب فشله المزمن في تحقيق أي من الوعود التي سوّغ انقلاباته وصراعات أجنحته، وإخراج الشعب من السياسة بواسطتها، وفقد معها قبول السوريين الطوعي به، وسيادته على شعب سورية ومجتمعها، لم يجد وسيلة تبقيه في الحكم غير وضع نفسه تحت تصرّف مرتزقة سيدهم على مناطق من جغرافيا كانت له بكاملها إلى ما قبل سنوات، بعد أن اعتبرهم شعباً بديلاً لشعبها الأصلي الذي نزع جنسيته، ومنحها لهم، لأنهم في نظره "مجتمع متجانس"، "مجتمع الطبقة الواحدة" الذي كان أبوه يتغنى به وينشده ويكرّس حياته لإقامته، في بحثه القلق عن شعبٍ بديل، يحصّن به نظامه ضد ثورةٍ يقوم بها شعب سورية، رآها آتيةً لا محالة، خطط لتحويلها إلى اقتتال بين المواطنين، أداته السلطوية "مجتمع الطائفة الواحدة" الذي ضم، منذ ذلك التاريخ، كل عدو للحرية داخل وطنهم وخارجه، وهل هناك من هو أشد عداوة لشعبٍ، يطالب بالحرية والمساواة من مرتزقة طائفيين، استجلبوا من أكثر مناطق العالم الإسلامي، جهلاً وتأخراً، ومن شبيحته المحليين الذين صهرتهم جرائمهم في ما سماه زعيمهم بشار "المجتمع المتجانس"، "مجتمع الطائفة الواحدة" العابرة للجنسيات، بما تضمّه من قتلةٍ أرسلت أغلبيتهم الساحقة إلى سورية من بلدانٍ يقتلها الاستبداد والجوع، سلحتهم ودربتهم ومولتهم "الجمهورية الإسلامية".

بعد أربعين عاما من إفساد الشعب السوري وقمعه قبل الثورة، ومن حربٍ دولية منظمة عرّضته لأشنع أنواع القتل والتجويع والاعتقال والتعذيب والقصف والتدمير بعدها، أعلنت الأسدية إلغاء وجوده، وها هو شبيحٌ برتبة عميد في مليشيا الحرس الجمهوري الطائفية الصرف "ينصح"، بعد أن استعرض عشرات الجثث المرمية أرضاً، وجثثا معلقة فقدت نصفها الأسفل، عشرة ملايين سورية وسوري بعدم العودة إلى سورية، لأنها لم تعد وطنهم، تاركاً صور الجثث المقطعة تعلمهم بمصير من سيعود منهم.

ألغى الأسد الشعب، فألغى شبيحته وطن هذا الشعب. وكان قد أخبر صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، قبل الثورة بأسبوعين، إن نظامه حصين، بفضل التطابق التام بينه وبين الشعب، واتفاق سياساته مع ما يريده السوريون. واليوم، يقف هو نفسه ليعلن، في حمأة انتصاراته، استبداله بشعب آخر، استجلبه لإبادته، ولو كان منتصراً حقاً لكانت أعادته إلى وطنه أول أفعاله، ليس فقط لأنه لا يتوقف عن الادعاء بأنه موالٍ له، وإنما كذلك لأن جنسية شعبٍ هي حقه الطبيعي وليست منحةً منه يستطيع إلغاءها، هذا إذا تذكّر أيضاً أن مصدر سلطته هو الشعب الذي ليس مصدره هو أو غيره.

لماذا يخاف شبيح الحرس عودة السوريين؟. ثمة تفسير تؤكده الوقائع، وهو أن نظامه يخشى أن لا يكون العائدون مهزومين، وأن يواصلوا ما بدأوه من ثورة، وهم الذين صمدوا نيفاً وسبعة أعوام في وجه آلة الحرب الإيرانية / الروسية، وهشّموا نظامه، وأوصلوه مرتين إلى حافة السقوط، بشهادة حسن نصر الله وبوتين، ولن ينقذه، في النهاية، أحد من رغبتهم في الحرية وتمسكهم بتحقيقها، طال الزمن أو قصر.

بإعلانه وكلام شبيح "الحرس الجمهوري"، يكشف الأسد الحقيقة، وهي أن سلطته ستبقى مهدّدة، ما لم يتخلص من شعب "ه" الذي لم يعد لديه أي خيار آخر سوى استعادة وطنه، بالقضاء عليه وعلى شعب المرتزقة الذي يحتمي به.. وفي النهاية: يمكن للأسد اصطناع شعبٍ من العبيد، لكنه لن ينجح إطلاقاً في تركيع شعب من الأحرار!.

١ أكتوبر ٢٠١٧

١ أكتوبر ٢٠١٧

خلّفت الحرب في سوريا أوجاعاً وأسقاماً في نفوس السوريين، فباتت مشاهد الموت اعتيادية، وقصة حرمان الأطفال في ربيع العمر من ارتياد المدارس أمر بسيط في مقابل الحفاظ على حياتهم.

لم تعلما "نور" وأختها " كندا" أنّهما لن تتلقيا التعليم بعد أن بدأ العام الدّراسي الجديد أيامه الأولى، وأنّهما لن ترتديا الثياب الجديدة، والحقيبة المدرسية التي دفع ثمنها من مجموع النقود الموفرة، بعد أن حصلتا على خرجية العيد من المقربين من الأخوال والأعمام.

لكن المشاهد الأكثر قساوة أولئك الأطفال الذين قُطفت براءتهم بين الركام لتكون حصيلة الشهداء المبدئية بهم، ما دفع المعنيين في المناطق المحررة مدينة "إدلب" لتعليق المدارس لأيام متوالية؛ خوفاً من استهداف الطيران لأماكن التجمعات وأهمها: مدارس الأطفال التي سبقت وطالتها أيادي الغدر بمجازر عدّة، تندى لها جبين البشرية.

ونتيجة لملازمة الأطفال المنزل كانت مواقع التواصل الاجتماعي منصة يعبرون فيها عن معاناتهم وينقلون الواقع المرّ الذي يعيشونه في ظل حملات التصعيد للقصف، وبطريقة كوميدية و هزلية، ومنها ” جنة الأطفال منازلهم” و” لا مدارس واقفة على جدرانها" وغيرها من الأساليب الساخرة التي تخفي وراءها ألف قصة وغصة، لأطفال ينتظرون نهاية نظام يغري حليفته روسيا بأراضيه وكأنها قطعاً من الحلوى المعروضة تعيث فسادا فوق تراب هذا الوطن.

يحاولون ببراءة طفولتهم رسم مستقبل يلائم أفكارهم وتطلعاتهم، وينسجون من وحي خيالهم صوراً ومشاهد تحقق لهم تلك التطلعات، يعيشون الواقع المخجل الذي لا يحقق لهم أدناها، فقد كان الأطفال سابقا ينتظرون نهاية العطلة الصيفية لينكبوا على مقاعد الدراسة بجّدٍ ونشاط، لكن الصدمة كانت كبيرة مع الواقع المخجل الذي لا يحقق لهم طموحهم.

(وسط تلك المتغيرات على الساحة السورية يظهر سؤال يطرح نفسه، هل ستقبى موسكو تفرض نفسها كضامن؟! وسط صمت قاتل لا يعادله إلا الخذلان العربي بحق المدنيين السوريين الأبرياء)

تشابكت يدا الطفلتين وبخطىً بطيئة واصلتا طريق العودة إلى البيت، بعد حرص الأم على اصطحابهما إليها باكراً، وبنظرات الخجل من الواقع المرّ، دمدمت الطفلة "نور" بكلمات هادئة: "الله لا يوفقهن لسى ما فرحنا برجعة المدرسة.. بلشو بطياراتن يقصفونا"، تربت يدّ أمها على كتفها قائلةً: "سلامتكم عندي أهم من كل شيء.. الله يفرجها".

رغم صغر سنّ الطفلتين إلا أنهما يمتلكن عقولا نيرة وأذهانا مبدعة وقدراً كبيراً من الوعي والفهم للواقع الذي فرض عليهم، ورغم حرمانهن من طفولتهم الناعمة إلا أن الحرب أكسبتهن القوة والصلابة في مواجهة صعاب الحياة ومجابهة نظام خرج من قمقمه بعد صرخة حرية نطق بها أطفال الثورة.

تعود الطائرات للتحليق مجدداً في سماء المدينة التي تنزف دماً لتسرّع خطوات الطفلتين البائستين نحو باب منزلهما، علّ جدرانه بحدّ زعمهما تنجيهما من الموت... والله خير الحافظين.

١ أكتوبر ٢٠١٧

١ أكتوبر ٢٠١٧

تتعدد التسريبات والتوقعات لمصير محافظة إدلب المجهول بنظر الكثير بعد أن غدت محط أنظار القوى الخارجية بين من يريد أن يحرق الأخضر واليابس فيها بدافع الانتقام أو الإركاع، أو من يريد تثبيت وقف القتل وإخراجها من معادلة الموت المستمرة، وإبعاد كل الحجج التي تمهد للمحرقة كرقة أو موصل أخرى، لاسيما أن إدلب غدت الموطن الجديد لآلاف المهجرين، مصيرهم مرهون بمصير المحافظة.

شكلت الحملة الجوية الأخيرة على إدلب لاثني عشر يوماً، رسالة واضحة وجدية لأهالي إدلب والفصائل فيها على حد سواء، أن المحافظة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما قبول دخول تركيا لتثبيت نقاط مراقبة في المحافظة وتثبيت وقف إطلاق النار ضمن اتفاق خفض التصعيد، أو الخيار الثاني وهو "المحرقة" والذي ذاقت المحافظة منه جانباً يسيراً خلف قرابة مئتي شهيد.

الرسالة التي وصلت للجميع مدنيين بعشرات الشهداء والجرحى ومجازر وتشريد وإرهاب بعد أن ذاقوا حلاوة الهدوء لأشهر، والفصائل التي استهدفت مقراتها واحداً تلو الآخر، لم تترك فصيلاً دون أن تصله حروف هذه الرسالة بصواريخ وتوقيع روسي سواء الجيش الحر وأحرار الشام وتحرير الشام، كون روسيا هي الجهة الأكثر ربحاً في هدوء وتجميد الجبهات للتفرغ للجائزة الكبرى في سوريا وهي دير الزور.

من يقف بين الأهالي اليوم في إدلب ويستطلع حديثهم يدرك تماماً حاجتهم لدولة تضمن سلامة أرواحهم بعد أن فقدوا الأمل في كل الفصائل أن تكون سنداً وعوناً لهم، وبعد أن تكشف الستار عن الشعارات الرنانة لنصرتهم والدفاع والذود عنهم، في الوقت الذي تبدو هذه الفصائل صراحة عاجزة كل العجز حتى عن التخفيف عن معاناتهم وآلامهم، وكل ذلك ليس لقلة عدة وعتاد وجنود بل لتفرق مصالحهم وأهوائهم.

تركيا لن تكون دولة محتلة أو عدواً للشعب السوري كما يروج، صحيح أن لها مصلحة في إبعاد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن حدودها وتحتاج لأن تكون هذه الحدود آمنة وبعيدة عن أي صراع بحيث لا تتحول إلى أكبر نقطة نزوح ولجوء إليها، وهذا ليس عيباً وهو من حقها، ولعل مصلحتها مشتركة مع الشعب السوري الثائر وهي الدولة الوحيدة التي لم تغير موقفها من ثورة هذا الشعب، وواصلت دعمه رغم كل الضغوطات التي مورست عليها ومازالت تمارس، ولعل توجهها للتنسيق مع روسيا جعلها في موضع شك إلا أنها السياسة والمصالح لبلوغ الهدف وتحقيق المصلحة ليس أكثر.

الترويج على أن تركيا ستكون دولة محتلة ومعادية أغفل الحديث عن العدو والمحتل الحقيقي المتمثل بروسيا و إيران والتي ستشارك في حرق الشعب السوري وتدمير إدلب لامحال في حال كان الخيار رفض دخول تركيا كطرف مراقب والسماح بدخول قوات مراقبة لها على الأرض، والتي ستكون صمام الأمان للمنطقة ولآلاف المعذبين والمهجرين.

فمن أراد القتال فليوجه بندقيته وسلاحه للعدو الحقيقي ويؤمن المدنيين في إدلب ويوفر لهم الأمن والحياة الهادئة وعندها يقول لا للتدخل التركي، أما أن يجلس ويراقب الدم والقتل والتدمير ويرد عليها بشعارات رنانة واستعراضات عسكرية لا تغني ولا تثمر لهو " ....." بعينة.

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

دخلت قوات روسية إلى سورية، نهاية سبتمبر/ أيلول سنة 2015، بـ "طلب من الأسد" كما أعلنت موسكو، تحت هدف "محاربة داعش"، بعد أن أعلن الأسد أنه لم يبقَ من قواته ما يسمح بسيطرته على سورية. على أساس أن مهمتها لا تتجاوز ثلاثة أشهر. لكنها لا تزال في سورية بعد سنتين، ولا تزال تشارك في الصراع، وبوحشية. وعادت وأكدت أنها مَنْ حمى النظام من السقوط، وظهر ذلك واضحاً في خطتها العسكرية التي ركزت على المناطق التي لم يكن لـ"داعش" فيها وجود، أي في الشمال والشمال الغربي والوسط ومحيط دمشق وجنوب سورية. بمعنى أن عنوان "داعش" لم يكن سوى مبرّر للتدخل لمنع سقوط النظام، ليس حباً به، بل لأن لروسيا مصالح ومطامح إستراتيجية، دفعتها إلى استغلال لحظة ضعف النظام وإيران بكل قواتها التي أرسلتها، من أجل فرض وجودها العسكري، ومن ثم التحكم بمصير سورية.

لكن تدخلها لم يعد "تمرينا عسكريا"، بل بات يستنزف اقتصاد البلد، ولم يعد يُظهر قوة روسيا، بل ضعفها بعد أن فشلت في سحق الثورة، وهذا ما دفعها إلى المناورة من خلال سياسة "خفض التوتر"، وعقد صفقات مع الجيش الحرّ في مناطق عديدة، وأيضاً الحوار في أستانة مع من كانت تعتبرهم إرهابيين. استخدمت كل الأسلحة الحديثة، وجرّبت سلاحها المتطور وجيوشها، وقامت بعملية تدمير واسعة، أكملت ما بدأ به النظام. لكنها لم تستطع النصر كما طمح فلاديمير بوتين. وباتت الأشهر الثلاثة سنتين، وربما سنوات أخرى. واعتبار أن تكلفة التدخل هي تكلفة تمرين عسكري، كما أشار، تبخّرت لتستنزف قدرات روسيا التي تعاني من الحصار الأميركي والأوروبي، نتيجة تدخلها في أوكرانيا. وتركيزها على استخدام الطائرات الحربية فقط جرّ إرسال قوات برية و"شرطة عسكرية"، وكذلك شركات أمنية تضم متطوعين ومتقاعدين روسا.

بالتالي، على الرغم مما يظهر من "نجاح"، ومن تهليل لانتصارات، وكذلك من حسم للصراع يكرّس بشار الأسد، فإن سنتين من الحرب الروسية التي لا يمكن أن توصف إلا أنها وحشية، ومستهترة بكل القيم البشرية، وتنحكم لغطرسة تريد إظهار القوة الفائقة والعنف الكبير، سنتين من الحرب لم تسمح لروسيا مدعومة بكل ما أرسلت إيران من قوات، ومن كل صفقاتٍ عقدتها مع دول إقليمية، مثل تركيا والأردن، ومن تحييد لقوى سلفية ضحكت عليها في أستانة، أن تقول إنها أنهت الحرب بتحقيق الانتصار. وما حققته عسكرياً قليل بالقياس إلى ما تسيطر عليه الكتائب المسلحة وبعض المجموعات السلفية، على الرغم من استخدام جبهة النصرة عنصر تخريب يُضعف بيئة الثورة، ويربك الكتائب المسلحة، ويشوّش على دورها.

روسيا، الدولة التي تريد أن تصبح قوة عظمى مهيمنة، وتفرض سطوتها العالمية، وتعزِّز من قدراتها الاقتصادية، لم تستطع خلال سنتين من سحق ثورة شعب، وليس أمامها ليس منع سقوط النظام، بل إسقاط النظام، لكي تستطيع أن تكمل سياستها "المتصالحة" مع الشعب، والتي تقبل بسيطرة الكتائب المسلحة على المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام. وبالتالي أن تُسهم في بناء "دولة جديدة"، بعيداً عن الطغمة التي حكمت، والتي ارتكبت مجازر بحق الشعب، والتي حمتها هي من السقوط لحظة ضعفها وتراجع قواتها.

لكن، في كل الأحوال، لا يمكن أن نتجاهل أن روسيا باتت دولة محتلة، بعد أن فرضت وجودها العسكري، بعقد إذلال وقّعه النظام يسمح بوجود قاعدة بحرية مدة 99 سنة، وجوية مدة 49 سنة، وبالتالي سمحت بوجود عسكري طويل الأمد. بالتالي، تعيد روسيا عصر الاستعمار، بعد أن تحققت "تصفية الاستعمار" بُعَيْد الحرب العالمية الثانية، وهي تفرض وجودها حتى أكثر مما تفعل أميركا في أفغانستان والعراق.

لم تنتصر روسيا بعد سنتين من الحرب القذرة والوحشية، ولن تنتصر. وستكون "تحت مرمى الشعب"، لكونها باتت دولة احتلال، دولة محتلة لسورية في عصرٍ انتهى فيه الاستعمار.

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

يعقد في الأمم المتحدة موسم سنوي ثابت، تتبعثر فيه السياسة على شكل بالونات خطابية، ويمكن للرؤساء والدبلوماسيين أن يقفوا تحت الأضواء المباشرة لضمان أكبر كميةٍ من كاميرات الإعلام المسلطة على مخارج حروفهم.. وَسَّعَ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وجوده في الفضاء الإعلامي، عبر خطاب ذي لهجة مختلفة عما هو متداول، واستخدم مفرداتٍ وجملاً تُقال لأول مرة من رئيس أميركي، لكنه مارس حقاً تكفله له الأمم المتحدة على منبر أممي خالص، دأب رؤساء كثيرون على استخدامه، لإبراز ما يرغبون في قوله مباشرة، أو شرح مواقفهم الغريبة، أو حتى مجرد الوقوف هناك للفت الأنظار، متقمصين أدوار نجوم السينما، كان من أبرزهم في السابق الرئيس الكوبي فيديل كاسترو الذي وقف على المنبر نفسه، وألقى خطاباً استمر أربع ساعات ونصف الساعة، شتم فيه الرئيس الأميركي ونائبَه. وألقى معمر القذافي خطاباً أقصر من خطاب كاسترو، لكنه كان مشحوناً بالدراما عندما أخرج ميثاق الأمم المتحدة ومزقه على المنبر، والجدير ذكره أن القذافي نصب خيمته في ذلك العام في الحديقة الخلفية لأحد فنادق دونالد ترامب.

جاء خطاب ترامب هذا العام انفعالياً وهجومياً، وحدّد هدفين من ثلاثة، كان جورج بوش الابن قد حدّدها مراكز شريرة على مستوى العالم، وبعد إسقاط بغداد بالطريقة الأميركية المعروفة بقي لترامب التصعيد ضد كوريا الشمالية وإيران، حيث تستفز كوريا الشمالية كل جيرانها المتحالفين مع الولايات المتحدة بإطلاق الصواريخ العابرة لسمائها، أو تفجير القنابل ذات المحتوى التدميري الشامل، المحرمة دولياً، مع ظهور استعراضي للرئيس الكوري الشمالي، وهو يضحك بملء شدقيه. استوحى ترامب هذا الترابط بحسٍّ كوميدي عال، وسمّى الزعيم الكوري رجل الصواريخ، وهي تسمية تليق بمغرّد "تويتري" عريق، لكن ترامب هدد بمحو كوريا الشمالية عن وجه الأرض، إن اضطر للدفاع عن أميركا، أو أحد حلفائها من خطر الأسلحة الكورية. لا يجب أن يؤخذ التهديد على محمل المزاح، فالرجل هو رئيس أميركا التي تمتلك أكبر قوة تدميرية على وجه الأرض، لكن الرئيس الأميركي يدرك أكثر من غيره استحالة تنفيذ أمرٍ من هذا النوع، حتى لو أقدم الرئيس الكوري الشمالي على تنفيذ أيٍّ من تهديداته.

وفي حديثه عن إيران، قال ترامب إن عليها أن توقف دعم الإرهاب، وتتوقف عن التدخل في شؤون جيرانها، ثم هاجم بشكل خاص المعاهدة التي وقعها الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وخمس من الدول الكبرى معها، واعتبرها أسوأ معاهدة يمكن توقيعها، وأنها تخدم طرفاً بعينه. يستخدم ترامب هذه الأفكار دائماً عند الحديث عن إيران. ولكن، بما أن المناسبة هي الوقوف تحت بصر العالم وسمعه، فإنه اعتنى أكثر بعباراته وطريقة إخراج الصورة التي يريدها لإيران، فقال وكأنه يحدّث صديقا حميماً: "بصراحة، هذه المعاهدة هي الأكثر إحراجاً للولايات المتحدة". لم يتحدث ترامب عن بديلٍ يمكن أن يحل محل المعاهدة، وهو بالطبع لن يستطيع التخلي عنها، لأن شركاءه الأوروبيين يرغبون باستمرارها، وهي مرتبطة بقرار لمجلس الأمن، وهو يدرك أيضاً أن إلغاءها من طرف واحد إعلان حرب. لذلك يمكن اعتبار حديثه عن المعاهدة مخصصاً لإثبات تمايزه عن أوباما وحسب.

إلى جانب إيران وكوريا، ذكّر الرئيس ترامب الأمم المتحدة بخطورة الأسلحة الكيميائية وبشار الأسد الذي يستخدمها ضد شعبه، ويبدو أنه استخدم مهاجمة الأسد ليذكّر العالم، وربما يقصد كوريا وإيران، بأنه شن هجوماً صاروخياً على القاعدة الجوية السورية التي أطلقت الأسلحة الكيماوية، في سياق خطابٍ ذي صبغة عسكرية عالي النبرة، ومنخفض المفعول واقعياً.

ازدادت الخطابات غير الاعتيادية التي ألقيت من على منبر الأمم المتحدة واحداً، وبقيت مشكلات العالم على حالها، فقد ردت كوريا على ترامب بأن خطابه "نباح كلاب"، أما إيران فكانت أكثر نشاطاً عندما أطلقت صاروخاً يصل إلى مدى ألفي كيلومتر، ولم ينته موسم إلقاء الخطابات في الأمم المتحدة بعد.

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

ما أن أعلن كردستان العراق، مسعود البارزاني، أن حدود كردستان سترسم بالدم، حتى تغير كل شيء في تفكير (وممارسات) أطراف كردية، كانت تبدو على خلافٍ شديد بعضها مع بعض، وتقاربت مطالبها وممارساتها، حتى مع ما يسعى إليه حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي)، من دون أن تتوقف عن اتهامه بالعمل لتحقيق أهدافه بالدم.

وفي حين كان طموح أحزاب سياسية كردية يتركز على المواطنة المتساوية في دولة ديمقراطية، فإنها شرعت تتحول عن طموحها إلى نهج يقوم على استحالة تعايشها مع نظام تديره أغلبية عربية، والسبب وجود أرض كردستانية في سورية للكرد الحق في إقامة دولة خاصة بهم عليها، وفي تحريرها من "مستعمريها السوريين من خلال عملية تقرير مصير، لا يحق لهؤلاء المشاركة فيه، لكونهم مستعمرين، وتقرير المصير هدفه الانفصال عنهم".

يقول هذا التحول عن النهج الديمقراطي إلى نهج باستحالة التعايش مع العرب الإرهابيين والمتطرفين مذهبيا بطبيعتهم، والدعوة إلى استخدام الدم في رسم حدود كردستان، يؤذنان بانفجار صراع كردي عربي، يعتقد بعض قادة الكرد، من أمثال صالح مسلم، أنهم كسبوا جولته الأولى، لكونهم يخوضون، من جهة، معاركهم الحالية بدعم أميركي، يمكنهم من تحرير كردستان الغربية التي فاضت عن جميع حوافيها، وبلغت اليوم قرابة ربع مساحة سورية، وتضم مدنا وبلدات وقرى تخلو من أي وجود كردي، ويستغلون، من جهة أخرى، فرصةً ذهبيةً يتيحها لهم الصراع الداخلي السوري/ السوري الذي يمنحهم الوقت الكافي لفرض أمر واقع لن يتمكّن أحد من تغييره، ستوطده قوتهم العسكرية المتنامية والمحمية بالطيران الأميركي، ومؤسسات دولتهم الجديدة التي تستبق انتهاء القتال في سورية، فإن استعادت دولتها من جديد وجدت نفسها أمام أمر واقع، سيكون صعبا عليها تغييره.

ومع أن واشنطن أعلنت، مرات، أنها لا ترى حلا للمشكلة الكردية خارج الإطار السوري، فإن من كانوا يطالبون من الكرد بالمواطنة المتساوية والدولة الديمقراطية شرعوا يتبنون خطا سياسيا يبزّ، في تطرفه، خط أتباع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، الذين وفد معظمهم إلى"معركة تحرير كردستان سورية ورسم حدودها بالدم" من العراق وإيران. وقد قدم هؤلاء الذين يزعمون أنهم ضد حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) تصورا للفيدرالية، يقوّض تماما الدولة الديمقراطية المنشودة، ويضعفها إلى درجة منح الكيان الفيدرالي حق النقض ضد قراراتها، من دون أن يكون لها، في المقابل، حق الاعتراض على قراراته.

وقد أملت هذا التوجه نزعة مقلقة، تخلت عمّا كانت تركز عليها من مطالبة بالمواطنة المتساوية في دولة ديمقراطية، ومالت، بعد أن ثار الشعب السوري، مطالبا بالمواطنة والدولة الديمقراطية، إلى برنامج محض قومي، استهدف حشد كل من ليس عربيا من السوريين ضد أغلبيتهم العربية، المشكوك في ديمقراطيتها والمتهمة بالداعشية والإرهاب، والتي وضع معيار وحيد للتعامل مع ديمقراطييها، هو موافقتهم على الخطاب الكردستاني ومطالبه الدولوية، وتجاهل أن هذا الخطاب لم يتحدث إطلاقا عن "كردستان سورية"، قبل توجيه مسعود البارزاني الدموي. وقع هذا الانزياح القومي بعد الثورة، عندما صار الحل الديمقراطي لقضايا مكونات الجماعة الوطنية السورية ومشكلاتها أمرا مفروغا منه، ولم يعد أحد يتنكر لحقوق الكرد أو يرفض الوصول إلى حل يرضيهم، بما في ذلك التفاهم على النظام الفيدرالي، على الرغم من أنهم ابتعدوا عن الثورة، وامتنعوا عن وضع أيديهم في أيدي بقية السوريين (حتى لا أقول شعبهم، فهذه الكلمة أصبحت ملعونة عند معظمهم)، في صراعهم ضد النظام الذي اضطهدهم، على أن يتلازم التفاهم على الحل مع حوار وطني عام حول مستقبل سورية، ونمط دولتها، وتحدّد التزامات كل طرف حيال إقامته، ويعلن ما يتم الاتفاق عليه التزاما وطنيا. بما أن قادة الكرد يعرفون تماما أن هناك التزاما بحقوقهم، فان السؤال الذي حير أنصارها من الديمقراطيين هو: لماذا يقاتلون، أو يدعمون القتال، من أجل نيل شيء يستطيعون الحصول عليه بلا قتال، إذا كان هدفهم هو حقا الفيدرالية؟ ألا يعتقدون أن قتالهم يضمر مغامرةً غير مضمونة النتائج، تكمن في أنه قد يضعف فرص بلوغ حقوقهم؟

واليوم، يواجه كرد مسعود البارزاني، قبل غيرهم، تحدي رسم حدود "كردستان" بالدم، ويواجهون موقف العالم من مشروعه الذي يلغي اعترافا دوليا شاملا بحقه في توسيع الإدارة الذاتية التي منحها صدام حسين للكرد، يعطيه الحق في امتلاك جيش وموازنة وعملة وعلاقات خارجية، يشرعن وجودها في العراق ما يفتقر إليه كرد سورية: عدد كبير ومتجانس نسبيا من السكان، جغرافيا مندمجة يعيشون فيها منذ فترة طويلة، وتضحيات قدموها على امتداد قرن. وفي المقابل، نظام مركزي مفرط، طائفي وفاشل، يوافق العالم على تقليص صلاحياته حيال أربيل، واستبدالها بصلاحياتٍ أوسع تمنح لإدارتها الذاتية التي سيكون عقابها شديدا، إن وضعت العراق والعالم أمام استقلالها أمرا واقعا، أو توسعت عبر الاستيلاء على مناطق متنازع عليها مع الحكومة المركزية، أهمها كركوك. ما أن بدأ البارزاني يفكر بـ"النط عن خياله"، حتى ذكّره العالم بأنه عراقي، وعليه التفاهم مع الدولة العراقية على حل مشكلاته معها، وأن انفصاله عن العراق لن يكون مقبولا، بسبب ما سيترتب عليه من دم.

والآن: هل كان البارزاني راغبا في الانفصال، من أجل إقامة إطار دولوي، يلاقي المشروع الكردستاني السوري، ويكون معه نواة كردستان الكبرى؟ أعتقد أن موقف تركيا وإيران موجه ضد هذا الاحتمال. بالمناسبة، أرسلت واشنطن التي تعارض الاستفتاء والانفصال رسالة واضحة إلى كرد سورية، ترفض فيها انفصالهم عنها، وحل قضيتهم خارجها، واندماجهم بكردستان العراق التي يمكنها أن توسع بدورها دائرة حكمها الذاتي، بالارتباط مع الحكم المركزي في بغداد وليس خارجه! لن يذهب الكرد الآن إلى كردستان الكبرى، هذا ما أكدت عليه واشنطن، وهزّت تركيا وإيران والعراق عصاها في وجه من يتوهمون أن في وسعهم إقامتها من الكرد.

في عودة إلى كرد سورية.. لستم عددا كبيرا ومتجانسا من السكان، ولا تقطنون في منطقة واحدة وخاصة بكم، ولم تقاتلوا إطلاقا من أجل حكمها ذاتيا. كما أنكم لستم أغلبية سكان المنطقة التي تحتلونها اليوم، والتي لم تكن يوما منطقتكم، بينما تقاتلون من يؤمنون بحقكم في أن يكون لكم كيان خاص في مناطق أنتم أغلبية فيها، لكنه لن يقوم فيها من دون توافقٍ مع الديمقراطية السورية، أو بقوة السلاح والأمر الواقع، وستبين لكم الوقائع أن دمكم لن يرسم حدود "كردستان سورية" لا وجود لها، وأن مسعود يضللكم ويضيعكم، بدل أن يخبركم أن مصلحتكم في سوريتكم، والإسهام في ثورة شعبكم، وأن عليكم وعليه نسيان حدود الدم، لأنه إن حاول هو نفسه رسمها في كردستان العراق هدر دماء أكرادها عبثا، وفقد ما لديه، في ظل اختلال موازين القوى المطلق بينه وبين الدول التي ترفض مشروعه، ولم تغير موقفها منه، على الرغم مما قدمه من تفسيرات له اعتبرته انتقاليا، وغير نهائي، وشكليا، ومجرد استفتاء لن تكون له أية نتائج تنظيمية أو سياسية... إلخ.

سيكون من الحكمة أن يراجع كرد سورية موقفهم من وطنهم، ويتخلوا عن سياسات التحريض وإعلامه ضد العرب، ويتوقفوا عن إحداث تغيير ديمغرافي وجغرافي في ربع مساحة سورية، بعد أن واجه مشروع البارزاني في العراق، بشروطه الأفضل بكثير من شروطهم، رفضا دوليا شاملا بلغ حد التهديد بخنقه اقتصاديا أو عسكريا. وليفهم كرد سورية أنها لن تقسّم، ولن يكون في وسع كرد إيران وتركيا تقطيعها والاستيلاء على خمس مساحتها، ومن الأفضل لهم، ولجميع السوريين، الدعوة الفورية إلى حوار وطني، يحدد شكل الدولة السورية المطلوبة، ويضع قدراتهم، بعد تعريف حقوقهم والالتزام الوطني بتحقيقها، في خدمة رحيل النظام وقيام الدولة الديمقراطية، التي تعدهم بما لن يحققه لهم أحد غير شعبهم: العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية!

كان لينين الداعية الأكبر لحق تقرير المصير كحق انفصال عن كيان دولوي قائم، لكنه ربط هذا الحق بالثورة، بعد قيامها، حين قال: علينا أن ندعم، كثوار، حق أي شعب في تقرير مصيره حتى الانفصال، وعليه أن يتخلى عن حقه في الانفصال، ليسهم في ثورةٍ تمنحه جميع حقوقه. وبالمناسبة، يضيف لينين: من حقي أن أنفصل عن زوجتي، لكنني لا أمارس حقي هذا، لأنه يضر بي.

مشاركة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

تدفع محافظة إدلب ثمن مواقفها الثابتة ضد نظام الأسد، يحاول الطيران الروسي والسوري فصل الثورة عن قاعدتها الشعبية فهل سينجح بذلك؟

هدن واهية وخيوط تحاك هنا وهناك؛ اجتماعات لا تسفر إلا عن مزيد من التصعيد والاختراقات، منذ أكثر من عشرة أيام وبعيد "أستانا ستة" لم يهدأ الطيران الحربي السوري وحليفه الروسي في الانقضاض على مناطق سيطرة المعارضة مخلفة وراءها شلال دم لم يتوقف منذ بدء الحملة ومئات من الشهداء والجرحى وخسائر المادية لا تحصى.

يوم أمس الجمعة عاد الخوف من جديد إلى قلوب الناس في مدينة إدلب، إذ شهدت تحليق للطيران الحربي لا مثيل له منذ بداية الهدنة منذ أشهر إذ تعرضت لثلاث غارات جوية بالطيران الحربي للمرة الأولى منذ بدء الحملة؛ والذي أدى لوقوع أضرار مادية فقط.

فيما تعرضت مناطق عدة من مدن وبلدات ريف المحافظة لغارات جوية أسفرت عن وقوع العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، إذ تعرضت مدينة جسر الشغور وريفها للعديد من الغارات الجوية بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية، إضافة لاستهدافها براجمات الصواريخ.

أما حارم فقد سقط عشرة مدنيين وجرح آخرون بقصف جوي روسي استهدف المدينة على الحدود السورية التركية بريف إدلب الغربي، وفي التمانعة أيضاً فقد استشهد ثلاثة مدنيين وامرأة أخرى في قرية كفر جالس القريبة من مدينة إدلب.

بلدة أرمناز في الريف الشرقي، شهدت ليلة داميةً إذ نالت العدد الأكبر من الغارات الجوية يوم أمس، كان آخرها حينما أفرغت طائرة حربية حمولتها المقدرة بستة صواريخ دفعة واحدة على حي سكني أدّى إلى تدمير الحي بالكامل، وخلّف وراءه مجزرة راح ضحيتها حوالي الأربعين شهيداً وأكثر من خمسين جريح أغلبهم من النساء والأطفال، أشلاء هنا وهناك ودماء فاضت في المكان وحجم الدمار لا يصدق والبكاء سيد الموقف، أما فرق الدفاع المدني أصحاب القبعات البيضاء استمرت بواجبها الإنساني بالبحث عن العالقين تحت الأنقاض حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.

تسعة وثلاثون نقطة استهدفتها الغارات بالطيران الروسي على محافظة إدلب خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلت الهدنة؛ في الوقت الذي كثف الطيران فيه طلعاته ليبلغ التسعين طلعة جوية، كان تركيز الغارات على المناطق الحدودية التي لم تكن تقصف من قبل إلا نادرا كسرمدا وحارم، ما دعا ناشطون للتساؤل عن سبب اقتراب الطيران الروسي من المجال الجوي التركي إلى هذا الحد إذ لم يكن يفعلها من قبل مع تصدّي المقاتلات التركية فيما لو فعل ذلك.

لماذا يتم اختراق الهدنة؟

في ظل الغموض بالقرارات لم يعرف إلى الآن ما هو السبب الحقيقي وراء خرق روسيا للهدن التي تتم بموجبها وبعلمها وهي الطرف الوسيط والضامن في أي مباحثات، يقول نشطاء أنها قد تسعى ليكون لها مكانة ودور أكبر في إطالة الحرب والضغط على المعارضة من جهة والتوصل إلى توافق أكبر بينها وبين تركيا من جهة أخرى.

الكثير من السوريين عولوا كثيراَ على اجتماع أنقرة أول أمس؛ الذي جرى بين الرئيس التركي ونظيره الروسي، وتركز اهتمامهم على الدور التركي تحديداً، ولكن الواقع أتى مريرا مخيبا للآمال بما شاهدوه من مظاهر القصف والدمار والدماء والأشلاء هنا وهناك، ما جعل المشهد يبدو أن ما يجري من توقيع لأوراق فوق الطاولة مختلف عما يجري تحتها.

وفي خضم الأحداث والتآمر الذي تشهده الساحة يترسخ الموقف لدى الثوار أن لا سبيل للخروج مما فيه إلا بإرادة حقيقة من الشعب السوري دون التعويل على الأطراف المتعلقة بها.

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

في الذكرى الثانية للاحتلال الروسي لسوريا، ودعمها لنظام الأسد اولا وإعادة هيكلة وجودها في الشرق الأوسط بعد ضعضعته منذ اندثار الاتحاد السوفيتي ثانياً، تستمر حملة القصف الممنهج على المدنيين والمرافق العامة والمشافي لكن هذه المرة ليس في دير الزور وضد تنظيم الدولة كما تدعي روسيا، سيناريو الأرض المحروقة التي ينفذه الروس في ذكرى احتلاله لسوريا العام الثاني على التوالي في الشمال السوري، وبنفس أبطال ووسائل سيناريو حرق حلب قبل حوالي عام.

على الطريقة الروسية، يحتفل الروس بذكرى احتلالهم الأراضي السورية منذ أيام، بمباركة نظام الأسد، فقد أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أن عدد الغارات الجوية التي قام بها طيران الحربي الروسي والنظام السوري خلال ال8 أيام الأخيرة، والتي بدأت من 19 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وصلت الى 714 غارة جوية في محافظة ادلب، والتي أدت الى مقتل 137 شخصاً، استهدفت خلالها منشآت حيوية ومدينة ومشافي ومدارس ومحطات توليد طاقة كهربائية.

روسيا التي جعلت من تدخلها في الحرب السورية، كافة المحافظات السورية أرضاً خصبة لأسلحتها وتجاربها العسكرية، اختبرت على مدى عامين مجموعة من أحدث المعدات العسكرية والأسلحة لأول مرة في ظروف القتال، ومنها صواريخ "كاليبر" المجنحة، وعدد من الغواصات، والقاذفات الاستراتيجية "تو-95 إم إس" و"تو-160" المعروفة باسم "البجعة البيضاء"، ومروحيات "كا-52" ("التمساح") وغيرها.

وبحسب اعترافات وزارة الدفاع الروسية، والتي لم تعطِ أرقام دقيقة، فإن الطيران الحربي الروسي نفذ أكثر من 30 ألف طلعة و92 ألف غارة منذ بدء عملياته، أسفرت عن مقتل أكثر من 53 ألف مسلح و"تحرير" 87 في المائة من الأراضي السورية، إلا أن الحقيقة ان المدنيين الذين قلتوا تحت السلاح الجوي الروسي تعدى عشرات الآلاف بكثير.

لم يكن التدخل الروسي الذي تجاوز عامه الثاني، مجرد دعم لنظام فقد شرعيته من قبل شعبه، وإن طال بقاؤه في السلطة فهو راحل لا محالة، بل كانت روسيا تدرك تماماً وتبحث عم مفتاح لها لرفع صوتها في الشرق الأوسط من جديد، وبدلاً من أن تكون عمليتها العسكرية في سوريا بضعة أشهر كما زعمت في بداية تدخلها، فإن وجودها تحول الى عقود في سوريا، بعد تحديدها فترة بقاء القوات الروسية في قاعدتي حميميم الى أجل غير مسمى، عقب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظام الأسد اتفاقية تمنح قواته حرية الحركة والعبور عبر الحدود السورية دون تفتيش او رسوم، الى ماشاء الله.

ولم تكن القاعدة الجوية أكبر الطموحات الروسية، بل سعت روسيا لتوقيع اتفاقية مع نظام الأسد لاقامة قاعدة عسكرية بحرية روسية دائمة في ميناء طرطوس السوري يضمن بقائها هناك 49 عاما، بشروط مشابهة لشروط بقائها في قاعدة حميميم الجوية.

واليوم وبمناسبة الاحتفال الروسي بالهيمنة على سوريا، فإن مساعيها تشعبت لبناء قاعدة عسكرية جديدة في أغنى مناطق سوريا، في دير الزور، نظراً لوجود 30 حقلاً من النفط السوري من أصل 55 حقل في شرق دير الزور والتي يطلق عليها اسم "المنطقة الذهبية"، ولكن لن يكون توقيع هذا الاتفاق بين روسيا ونظام الأسد بالأمر اليسير كما القواعد الأخرى، لأن هذه الأراضي قطعة الجبنة التي يسعى الى السيطرة عليها الجميع، فأمريكا لن تسمح لروسيا بالتواجد الدائم في منطقة غنية، وستستميت بالقتال في دير الزور بواسطة قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها بكل ما أوتيت من قوة لإخراج روسيا، كما أن تنظيم الدولة لن يتخلى عن 17 بئر تحت سيطرته بسهولة، ولا ندري هل سيكون احتفال الذكرى الثالثة للتواجد الروسي في سوريا بوجود قاعدة عسكرية في المنطقة الذهبية مدى الحياة، من يدري؟

٢٩ سبتمبر ٢٠١٧

٢٩ سبتمبر ٢٠١٧

مرت الثورة السورية بمراحل عديدة وبأطوار مختلفة، بل متناقضة أحيانًا، وجرى خلال ذلك تعميم مسميات نُعتت بها للتدليل على خطها العام في كل مرحلة؛ لتبقى الخطوط العامة لتلك المراحل مؤطرة بطورين أساسيين: هما طور الصعود وطور الهبوط. وهذه حال الثورات عبر التاريخ، فالثورة -خلال سيرورتها- ترسم خطها البياني المتصاعد تارة، والهابط تارة أخرى، لأسباب ذاتية وموضوعية، لها شروطها وظروفها، عواملها ومفاعيلها. وإنّ نتاج الجدل القائم ما بين هذين الطورَين (على اعتبار أن كل طور هو فعل تاريخي قائم بذاته، وأنه وُلد من رحم الآخر) هو ما سيحدد النتائج النهائية لهذه الثورة، ووحده من سيرسم ملامح الدولة في طور ما بعد الثورة.

إن كل ما نراه اليوم في الثورة السورية يشير بوضوح إلى طورها الهابط، بل إلى وصولها إلى درجة حرجة من هذا الهبوط، تتكثف ملامحه في العجز عن إيجاد بديل سياسي، يشكل العتلة الناقلة لحراك الثورة من ضفة الانتفاض إلى ضفة التنظيم، ومن ثم تمثيله. وهذا التكثيف لا يعني حصر المشكلة في هذا العجز فحسب، فهناك العديد من المشكلات والإشكالات التي تعطي هذا الطور صفة الهابط، كانحسار الصوت المدني مقابل تمدد وسيطرة الصوت المسلح ومحاولة الأخير -ونجاحه- في السيطرة على مفاصل حياة المناطق الخاضعة لسلطته، وانخفاض الخطاب الوطني مقابل صعود وتنامي الخطابات الفئوية والأقلوية ما قبل وطنية، وإشكالات أخرى تحول دون العمل على هدف جمعي، ينتمي إلى مرجعية الثورة السورية، ويحقق رؤاها، ويلبّي طموحاتها. فما يرافق طور الثورة الهابط من مأساة اليوم ما هو إلا ضريبة لهذا العجز ولهذه الإشكالات، تراوح أثمانها بين غياب دور فاعل للسوريين وابتعادهم -جوهريًا- عن أماكن صناعة قرارهم، وبين دمائهم التي تُسفك بلا طائل، في ظل مجتمع دولي فقهُه “الواقعية السياسية” وهاجسُه المصالح، ولو على حساب دم مدنيين أبرياء.

إذًا؛ فالثورة السورية اليوم أمام استحقاقات كبرى، عليها أن تمثل وتؤسس مقدمات للخروج من تيه الهبوط، وتستعيد مفاعيل العودة إلى طورها الصاعد، وصولًا إلى تحقيق أهدافها. وعلى عاتق جميع أبنائها، تقع مسؤولية صياغة تلك الاستحقاقات على شكل رؤًى وتصورات وبرامج عمل.

إن المراد من هذه الاستحقاقات -في المآل- إعلان القطيعة مع المسببات المؤدية إلى طور الهبوط، وإحلال أولويات تصب في تمكين نقائضها، ويمكن إيجاز ذلك بـ:

1- التأكيد على هدف الثورة السورية، ألا وهو نيل الحرية والكرامة عبر تأسيس دولة وطنية ديمقراطية حديثة.

2- هي ثورة ضد الاستبداد، والاستبداد ليس حكرًا على الأسد وحسب، (رغم أولويته)، بل على كل من يرفض قبول الآخر، وينتهك حقوقه الإنسانية والمدنية والسياسية.

3- استعادة خطاب الثورة الأصيل، ببعده الوطني المؤمن بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

4- رفض الخطاب “الديني”، والأيديولوجي عمومًا، كي لا يُستخدمان ويُستثمران ويُوظّفان لأهداف سياسية.

5- رفض السلاح المرتهن لأجندات لا وطنية.

6- سيدفع ما سبق إلى الاستحقاق الوازن والمتمثل في: العمل على فرز وبلورة كيان سياسي وطني موحد، يمثّل بديلًا عن “نظام” الأسد؛ يقود الثورة ويقود نضالها ويدأب لتحقيق مصالحها.

بالإشارة إلى ما سبق ولحظه؛ فإن رفض منتهكي الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورفض الخطاب الديني والأيديولوجي الذي يُجيَّر لصالح مستخدميه بعيدًا عن مصالح الثورة، ورفض السلاح المرتهن لأجندات الممولين؛ سيجعلنا نرفض جزءًا لا بأس به من الثورة حاليًا، وحين نرفض ذلك وهؤلاء؛ فإننا -جوهريًا- نرفض الطور الهابط للثورة ومفاعيله، وهذه الرفض حتمي؛ إذا ما أردنا الانتقال إلى طور صاعد لها.

في إطار أهمية وضرورة الاستحقاق المتعلق بإيجاد جسم سياسي، يعبّر عن الثورة ويقودها؛ قُدّم العديد من المبررات التي تقلل من شأن أهمية هذه الخطوة، مفادها: أن الثورة تعبت وأُنهكت بعد سنواتها الست، وتداخلت مع الحرب والصراع في/ على سورية، ومن المجحف أن نطالبها بعد كل ما شهدته من إرهاصات داخلية، وجرائم طُبقت بحقها من قبل الأسد وحلفائه، بفرز وبلورة كيان سياسي، يعبّر عنها ويحقق مطالبها وطموحاتها. والرد المُستقرأ من خلال سياق واقع الثورة العياني يقول: إن من المؤسف أنّ المأساة ستستمر بقبحها، طالما لم يعمل السوريون على إيجاد بديل سياسي، وعلى إجماعٍ على هدف وطني واحد، ومن الحمق انتظار من يقوم بذلك نيابة عنهم.

أخيرًا، إن المطالبة بالعمل لاستعادة الطور الصاعد للثورة السورية، هو برسم كل السوريين الحالمين بالحرية والكرامة، على اختلاف مكوناتهم الهويّاتية وأماكن توزعهم الجغرافية (داخل سورية وخارجها)، وهذه المطالبة تأتي في سياق قراءة واقع الثورة بما آلت إليه، والاحتمالات المقبلة عليها سورية من جرّاء ذلك، والتي لا تليق -أولًا- بما قدمه السوريون من تضحيات جسام، ولا بعراقة تاريخهم وثقافتهم، ولن تسرّ نتائج تلك الاحتمالات المقبلة المؤمنين بالثورة “أو غير المؤمنين بها” ثانيًا. وثالثًا؛ نحن لسنا في عام الثورة الأول أو الثاني، أي أن ملامح الكارثة الآتية -في حال استمر حالنا على ما هو عليه- باتت واضحة، وليس التقسيم أقبح وجوهها، فالقتل والتدمير الممنهجان والمطبقان على الشعب السوري لن يكتفيا بالتقسيم، ولن يلبّي جشعهما إلا التفسخ والاندثار، وهذان الأخيران هما بديل الطور الصاعد، في حال تأخرنا أو عجزنا أو عقمنا عن تفعيله وإنجازه.

٢٩ سبتمبر ٢٠١٧

٢٩ سبتمبر ٢٠١٧

اندلاع مواجهة مسلحة بين الولايات المتحدة الأميركية وكل من إيران و «حزب الله»، لم يكن أمراً مستبعداً في أي وقت، غير أن الترتيبات المتعلقة بالتحسُّب لمواجهة هذا الاحتمال كانت نهاية عهد باراك أوباما تجري في سياق وقائي، تحت مظلة التخطيط الإستراتيجي المعتاد لمواجهة مختلف مصادر التهديد. أما الآن فقد تغيَّر الوضع كثيراً، فالقادم الجديد إلى البيت الأبيض لا يؤمن بإمكانية التعايش مع إيران و «حزب الله»، ويرى أن «تغيير النظام» هو المنهج الوحيد الملائم للتعامل معهما، ومن ثم لا أستبعد أن يكون قرر الانتقال من مرحلة «التحسب الوقائي» لاحتمال اندلاع صدام مسلح مع إيران و «حزب الله» إلى مرحلة «التجهيز الميداني» لشن الحرب عليهما. لذا أظن أن السؤال المطروح، لم يعد يدور حول ما إذا كانت الحرب ستقع، وإنما حول متى وكيف.

قد يبدو هذا الاستنتاج بالنسبة إلى البعض متسرعاً بعض الشيء، أو ينتمي إلى عالم التنجيم بأكثر مما ينتمي إلى علم السياسة. غير أنني أهيب بالنخب العربية ألا تستهين بتأثير العامل الإسرائيلي على تحوّلات السياسة الأميركية، وأودّ تذكيرها هنا بحدة الخلاف الذي وقع بين نتانياهو وأوباما عقب توصُّل الأخير إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. فقد انزعج نتانياهو من هذا الاتفاق إلى الحد التي دفعه ليس فقط إلى إدانة الاتفاق الذي اعتبره خنجراً في ظهر إسرائيل، وإنما أيضاً إلى تحدّي أوباما في عقر داره بإلقاء خطاب على رغم أنفه في الكونغرس لتأليب الرأي العام عليه.

الآن، وبعد أن اقترب الموقف الأميركي تجاه إيران و «حزب الله» إلى حد التطابق مع الموقف الإسرائيلي، لم يعد لديَّ من شك في أن العامل الإســرائيلي سيكون أحد أهم العوامل المعجّلة بشن الحرب، والتي لا أســــتبعد أن تــندلع قبل نهاية فترة الولاية الأولى لترامب، إذا استطاع الأخير أن يصـــمد أمام مــحاولات إسقاطه.

الإحساس بحتمية الصدام المسلح مع إيران و «حزب الله»، وربما بقرب موعده أيضاً، تسلّل إلى نفسي عقب متابعتي أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واستماعي إلى خطابَي ترامب ونتانياهو. ولأنني لم أكتفِ بالاستماع إلى الخطابين وإنما حرصت على قراءة متأنية لنصّيهما بعد ذلك، فقد راح هذا الإحساس ينغرس عميقاً في وجداني. ولا أظن أنني أبالغ في القول، إنني أصبحت الآن على يقين تام بأن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لإقناع ترامب، أو حتى لابتزازه إذا لزم الأمر، للتوصل إلى صيغة متفق عليها لتوزيع الأدوار والمسؤوليات، بحيث تتكفّل إسرائيل بشن حرب على «حزب الله» تستهدف ليس فقط إضعافه عسكرياً وإنما استئصاله كلياً وإخراجه من معادلة السياسة اللبنانية، بينما تتكفّل الولايات المتحدة بشن حرب متزامنة على إيران لا تكتفي بتدمير برنامجها النووي وإنما تواصل الضغط عليها إلى أن يتم تغيير النظام. خطاب ترامب في الجمعية العامة عكس «غرور القوة الحمقاء»، وحمل في طياته رسالة مفادها أن إدارته تتبنّى سياسة خارجية محورها «أميركا أولاً»، مؤكداً التزامه الشخصي الدفاع عن مصالح بلاده بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر. المدهش في الأمر أن ترامب حاول تبرير هذا التوجه بالتخفّي وراء مفهوم السيادة الوطنية، مؤكداً أن الدفاع عن المصالح الوطنية ضرورة وواجب على كل قائد أو زعيم، بل ذهب إلى حد توجيه الدعوة إلى كل قادة العالم كي ينبروا مثله للدفاع عن مصالح بلادهم بالطريقة التي يرونها مناسبة.

واستناداً إلى هذا المنطق الغريب، سمح ترامب لنفسه بتوجيه تهديد مباشر لدولة عضو في الأمم المتحدة من فوق منبر الجمعية العامة نفسها، معلناً أنه «لن يتردّد في محو كوريا الشمالية من الوجود إن هي حاولت المساس بمصالح الولايات المتحدة أو أيّ من حلفائها»، ناسياً أو متناسياً أن إعلاء شأن «السيادة المطلقة» من دون ربط التصرفات السيادية للدول باحترام قواعد القانون الدولي، يتناقض كلياً مع متطلبات الأمن الجماعي، ويعدّ دعوة إلى الفوضى واعتماد قانون الغاب.

أما خطاب نتانياهو فعكس «نشوة القوة المزيفة»، وحمل رسالة مفادها أن إسرائيل أصبحت دولة عظمى، وعلى العالم أن يتعامل معها على هذا الأساس، حيث راح يتحدّث مطولاً عن «تحوّل جوهري طرأ على مكانة إسرائيل في العالم»، مستشهداً بزياراته التي «غطت القارات الست»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة التي اعتبرها «أمة الابتكار»، ولديها الكثير مما يمكن أن تقدّمه للعالم في مختلف المجالات. وحرص نتانياهو، علاوة على تلك النبرة الاستعلائية التي تلامس حدّ العنصرية، على أن يشيد بزيارتين تاريخيتين لإسرائيل هذا العام، الأولى قام بها الرئيس الأميركي ترامب الذي أدرج تلك الدولة ضمن جولته الخارجية الأولى، والثانية قام بها مودي، رئيس وزراء الهند، حيث لم يسبق لأي رئيس وزراء هندي أن زار إسرائيل من قبل. ولم تفته الإشارة إلى أن ترامب «بوقوفه أمام جبل الهيكل وملامسته أحجاره القديمة لامس قلوب الشعب اليهودي الذي عاش على هذه الأرض ألف عام». غير أنه نسيَ، أو بالأحرى تناسى، أن تفوّق إسرائيل لم يقم إلا على أنقاض شعب اقتلعته من أرضه وأجبرت من بقي منه على العيش في كنف نظام فصل عنصري، باعتراف الأمم المتحدة نفسها.

كثيرة هي الخطابات «المتشددة» التي ألقيت في الجمعية العامة هذا العام، غير أن أياً منها لم يعكس شعوراً بغرور «القوة الحمقاء» مثلما عكس خطاب ترامب، أو بنشوة «القوة الزائفة» مثلما عكس خطاب نتانياهو، لكن الأمر المؤكد أنهما عكسا معاً درجة المتانة التي وصلت إليها العلاقات الأميركية- الإسرائيلية، والتي لا يدانيها نمط آخر في تاريخ العلاقات الدولية. فإذا أضفنا إلى ما سبق، أن علاقة الولايات المتحدة بحلفائها التقليديين الآخرين في المنطقة، كتركيا والسعودية ومصر، لم تكن على هذا القدر من الاهتزاز وعدم اليقين مثلما هي عليه الآن، لتأكد لنا أن المنطقة مقدمة على تحولات هائلة، قد تقود إلى رسم خرائط جديدة بمجرد الانتهاء من القضاء على «داعش»، وذلك وفق ما تمليه المصالح الأميركية الإسرائيلية أولاً وقبل كل شيء، وهو الأمر الذي تدرك إدارة ترامب أنه يستحيل أن يتم في ظل بقاء واستمرار القيادات الحالية لكل من إيران و «حزب الله».

صحيح أن تهديدات ترامب لكوريا الشمالية بدت أعنف، غير أن الفرق كبير جداً بين التهديدات «اللفظية»، ومنها التهديد الموجَّه إلى كوريا الشمالية، والتهديدات «الفعلية»، أي القابلة للترجمة إلى برنامج عمل ميداني وإلى واقع الأرض، وفي مقدمها التهديد الموجه إلى إيران. فالتهديد الموجَّه إلى كوريا الشمالية سيصطدم حتماً بحائط صد صيني- روسي، أما التهديد الموجَّه إلى إيران فلن يصطدم بأي رادع، ومن المؤكد أن إسرائيل ستلقي بكل ثقلها وراءه، خصوصاً بعد أن ضمنت تأييد عدد لا يستهان به من الدول العربية التي باتت تعتقد أن إيران أصبحت تشكل مصدر التهديد الرئيس لأمن المنطقة ككل. لذا لا أستبعد أن يكون قرار الحرب قد اتُّخذ من حيث المبدأ، وأن العد التنازلي سيبدأ فور الانتهاء من الحرب على «داعش»، وبالتالي لم يتبقّ سوى التوقيت وطريقة الإخراج وعملية التهيئة والإعداد للمسرحين الدولي والإقليمي. بل لا أستبعد أن يكون إصرار بارزاني على إجراء استفتاء حول انفصال أكراد العراق، بدعم كامل من حكومة نتانياهو، جزءاً من عملية التهيئة هذه.

فهل سينجح المخطط الأميركي- الإسرائيلي لتغيير النظام الإيراني وتصفية «حزب الله»؟ أشك كثيراً، وأعتقد أن مِن مصلحة الدول العربية أن تنأى بنفسها تماماً عن هذا المخطط وألا تنساق وراء الدعوات المطالبة بالتحالف مع إسرائيل تحت أي ذريعة، ليس فقط لأنه تحالف غير مبرر، وإنما غير مشروع أيضاً. وعلى العرب أن يبذلوا بعض الجهد لإعادة قراءة ما جرى للمنطقة وفيها خلال نصف القرن المنصرم، لأنهم لو فعلوا فسيصبحون على يقين بأن التحالف مع إسرائيل لن يكون فقط رهاناً على حصان خاسر حتماً، وإنما خطوة حاسمة على طريق تفكيك العالم العربي كله لمصلحة إسرائيل وبرعاية أميركية.

٢٩ سبتمبر ٢٠١٧

٢٩ سبتمبر ٢٠١٧

أنهى الاجتماع السادس لمسار أستانة تحديد مناطق النفوذ في سورية، باستثناء التحديد الدقيق لوضع مدن شمال سورية وشرقها؛ طبعاً هناك تسريبات تقول إن المناطق التي فيها أغلبية كردية ستخضع لسيطرة أميركية وكذلك شرق الفرات وغربه من حصة الروس وحلفائهم، والمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام ذاته ستكون من حصة روسيا وإيران. إدلب مشمولة إذاً ضمن مناطق النفوذ، وهذا معلنٌ قبل الاجتماع السادس. عقدةُ سيطرة جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) لم تحلّ بعد، على الرغم من كل المحاولات التي بذلتها دول إقليمية، لتجنيب المدينة من دمارٍ يُشبه بقية مدن سورية، ويعطي للحركة ذاتها مخرجاً يمنع سحقها بالكامل. أنهى مسار أستانة استقلالية المدينة، وأصبحت تحت سيطرته، وترافق هذا الأمر بانفكاك عدد كبير للتنظيمات المتحالفة مع جبهة فتح الشام ضمن هيئة تحرير الشام، بل إن قياديين مثل مصلح العلياني وأبو صالح طحان وعبد الله المحيسني خرجوا من الجبهة. ودلالة هذا الأمر واضحة، وهي أن المعطيات الإقليمية والدولية تغيرت، ولا بد من ملاقاتها قبل السحق وخسارة كل شيء.

كل المحاولات مع جبهة النصرة، والتي لاقتها بتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام فقط، لم تُفهمُها أن الحرب في سورية تكاد تضع أوزارها، وأن الممكن الوحيد أمامها هو أن تصبح حركة سوريةً ووطنيةً، وتتحالف مع بقية الفصائل السورية والعمل ضمن خيارات التدخل الدولي لإنهاء الحرب، أي ضمن خيار أستانة أو جنيف، أو ضمن مؤسساتٍ مثل الهيئة العليا للمفاوضات وسوى ذلك. إذاً لم يعد ممكناً التغريد خارج السرب، فالروس بالتحديد هم من أنقذ النظام، والأميركان متحالفون معهم، وهناك قرارات دولية تقول إن جبهة النصرة تنظيمٌ إرهابيٌّ، وموفد الولايات المتحدة إلى سورية، مايكل راتني، يكرّر في بياناته أن جبهة النصرة ومهما غيّرت اسمها فهي جبهة النصرة، وسيُسحق كل من يتحالف معها.

ناورت "فتح الشام" منذ سيطرتها على إدلب في سبتمبر/ أيلول 2015، فتارةً أقامت "جيش الفتح"، ثم شكلت هيئة تحرير الشام، وحاولت التعاون مع الفصائل في السيطرة على إدلب، وأقامت إدارةً مدنية تُشبه "مجلس محافظة"، ووزعت المسؤوليات فيها مع بقية الفصائل، وكلما حوصرت تناور، حتى وصلت أخيراً بدفع بعض قياداتها والمقرّبين منها إلى عقد المؤتمر السوري العام، والذي ستنبثق عنه حكومة في إدلب، وليست مرتبطة بالحكومة المؤقتة للمعارضة، وحشدت من أجل ذلك كل طاقاتها لإفشال قرارات مسار أستانة، ولسحب الغطاء من تحت الفصائل المشاركة فيه، ولم تكتفِ بذلك، بل أعلنت معركة حماة "يا عباد الله اثبتوا" في 19 سبتمبر/ أيلول، فارضة المشاركة على بعض الفصائل الضعيفة والموجودة في مناطق "معركتها"، مثل جيش العزة والنصر، وتريد من ذلك كله ابتزاز الفصائل تلك، وإعادة الفصائل التي انفكّت عنها، والتي تزيد عن ستة، وهي كثيرة العدد (حركة نور الدين، وجيش الأحرار، وكتائب ريف حماة، وقوات النخبة..)؛ إعادتها بحجة محاربة النظام "الكافر"، وطبعاً لن تشترك تلك الفصائل، وبالتالي تصبح الحرب واقعة بين جبهة تحرير الشام وتلك الفصائل وكل الفصائل التي سحقتها "النصرة" وآخرها "أحرار الشام"، وبالتوافق مع تركيا وروسيا، وربما دول أخرى.

في هذا الوقت، تقدمت تركيا بآليات عسكرية عديدة، إلى الحدود مع إدلب، وهي تتعاون بالتأكيد مع الفصائل المنفكة و"أحرار الشام" والفصائل التي استولت جبهة النصرة على مناطقها، بحجة أنها تتعاون مع أميركا. عدا ذلك، كان رد فعل روسيا على المعركة قيام طيرانها بتدمير واسع لمرافق حيوية كثيرة من مشافٍ ومدارس وأفران في ريف حماة وإدلب؛ وتقول العوامل السابقة بشيء واحد، أن الفصائل المحلية أصبحت مستعدة للتعاون مع "الشيطان" ضد فتح الشام، وأن الأهالي أيضاً أصبحوا مستعدين لكل الخيارات، للتخلص من "طغاة ومستبدين جدد باسم الدين" كهؤلاء.

إذاً، لن تنجح جبهة النصرة في محاولاتها البراغماتية الغبية، فهي لا تعادي فقط "بلدان الكفر" والنظام، وكذلك المعارضة والأهالي، وأيضاً لا تستجيب للدول الإقليمية، وبالتالي الحرب التي تضع أوزارها لن تترك "فتح الشام: إلا جثة مثل "داعش". وقد فهمت الفصائل هذا الدرس جيداً، والتي أُجبرت، ولأسبابٍ شتى، على الدخول إلى مساري أستانة وجنيف.

في مسار أستانة، ليست فقط الحركات الجهادية، مثل "داعش" وجبهة النصرة، ستخسر، بل وكل السوريين؛ فإذا كانت هاتان المذكورتان مثلا قد استخدمتا كأوراق للتدخل الدولي، عبر ائتلاف أميركا والتدخل الروسي وكل أشكال التدخل، فإن مجريات الأوضاع قادت إلى انتهاء قوى الثورة وكذلك النظام. أقصد أن سورية، بوضعيتها الراهنة وعبر الجهاديين، أصبحت دولة مُحتلة، وفيها مناطق نفوذ لدول إقليمية، وسيتم تشكيل نظام سياسي قادم يخدم هذه المعطيات. وبالتالي، مسار أستانة ونهاية جبهة النصرة و"داعش" هي بمعنى ما نهاية كاملة لسورية القديمة.

كانت الثورة تريد حياة أفضل؛ ساعد الجهاديون النظام من أجل التخلص منها. منعت قوة الثورة الجهاديين والنظام من السيطرة الكاملة، فكان التدخل الخارجي وتدمير سورية. لم تنته معركة السوريين بعد، فما تتشكل عليه سورية حالياً يقول باحتمال تجدد حركات جهادية جديدة، ولكن باندلاع حرب عصاباتٍ كذلك. وفي كل الأحوال، يقول الدرس السوري إنّه يجب محاكمة النظام والمعارضة على التفريط بأهداف الثورة من أجل سورية أفضل، وضرورة تشكيل حركات سياسية وطنية جديدة، ترفض كل الأسباب التي أوصلت سورية إلى ما هي عليه حالياً.

ستغرق سورية الغارقة بالأزمات أكثر فأكثر فيها، وأكذوبة إعادة الإعمار المتداولة في الأخبار تمّ الحديث عما يشبهها في العراق ولبنان وأفغانستان؛ الدول الأخيرة هذه مثال أمامنا، وبالتالي ما سيُخرج سورية من كوارثها هو الحركات الوطنية، أي في نهاية الحرب والتشكيلات الجهادية سيكون أمام السوريين مهمة إعادة تشكيل سورية الجديدة، وهذا غير ممكن من دون تلك الحركات.

٢٩ سبتمبر ٢٠١٧

٢٩ سبتمبر ٢٠١٧

تتمتع الفصائل بشتى أنواعها استراتيجية صلبة بـ "العجز" حيث تستطيع أن تمتص جميع الصدمات و ترى أنهر الدم تطال كل شيء حتى عوائلهم، وهي تعرض على استراتيجية "العجز".

اليوم الانفجار الروسي على إدلب رغم كل محاولات التحييد، والتي دفع مقابل لها الكثير من الولاءات و الانتماء، نجد عشرات الفصائل تختفي عن الساحة وان ظهرت ببيان خجول يندد ويتوعد بالمهول.

في الاقتحامات و الهجوم يوجد تكتيك الإلهاء و تحويل أنظار المدافع لجهة بغية إنقاذ حليف من نيران أو إتاحة المجال للهجوم، وهو ذات التكتيك الواجب اتباعها هنا، وهو فتح النيران من مناطق جرداء وتوجيه الحملة على تلك المنطقة، ولو تكفلت هذه الخطوة تخفيف صاروخ واحد عن مدني، ندعي أن كل ما نفعله نصرة و دفاعا وفداء له.

في حين تنتظر هذه الفصائل هدوء الجبهات أو ارتكاب حماقة ضيقة، لتنطلق صليات الرد على ما لديهم من بنك للأهداف، لتعيد من جديد إشعال فتيل الانتقام.

لا مكان للسلاح و الذخائر بين القبور التي تفتح في كل منطقة حضرية في هذا الوقت، في الشمال السوري، كما أنه لا مكان لفصائل ظهرت عجز في الرد او التخفيف، او حتى نقصا في الفدائية.

إنها ثورة خرجت لأولئك الذي يشهدون أبنائهم بين ركام المنازل، الأبناء الذين نضحي ليكون مستقبلهم أفضل.