٢١ يونيو ٢٠١٦

٢١ يونيو ٢٠١٦

بلا إعلان٬ طرأت في الأسابيع القليلة الماضية٬ تعديلات وتغييرات على الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط٬ نتيجة لتعثر وبطء الهجوم على «الإرهاب» في العراق وسوريا٬ وقيام «داعش» بهجمات انتقامية مروعة داخل أميركا٬ وفي أوروبا٬ وكذلك بعد تمكن طالبان من توجيه ضربات موجعة للجيش الأفغاني٬ هزت النظام الحكومي في كابل المدعوم أميركًيا.

أميركا لم تنسحب من المنطقة العربية. كل ما فعلته كان توزيًعا للأدوار بينها وبين روسيا٬ لمواصلة الحرب على إرهاب «داعش»٬ و«جبهة النصرة»٬ وسائر التنظيمات الدينية المتزمتة والمعتدلة٬ وأسندت أميركا هذه المهمة لنفسها في العراق٬ وأفغانستان٬ وباكستان٬ واليمن٬ وواصلت روسيا دورها مع البيدق الإيراني في سوريا٬ لدعم البيدق العلوي ضد هذه البيادق (السنية)٬ وتجنيبه غضب «الشاه» الأميركي.

تبدو من قراءة التحولات الميدانية على رقعة الشطرنج الإقليمية٬ عودة أميركا من العراق إلى سوريا٬ لمحاربة العنف («الداعشي» بالذات)٬ من خلال تدويل الحرب السورية٬ بإشراك قوات النخبة في دوٍل أعضاء في حلف الناتو٬ كفرنسا٬ وألمانيا٬ وتركيا. وليس معروًفا بعد ما إذا كانت ستطرأ إضافة جديدة على عدد القوات الأميركية في العراق٬ وسوريا (حالًيا عشرة آلاف جندي)٬ أو في أفغانستان (حالًيا عشرة آلاف جندي أيًضا).

إلى الآن٬ خاضت «أميركا أوباما» حربها بالواسطة على رقعة الشطرنج العربية٬ معتمدة على البيدق الكردي في سوريا والعراق. لكن تدويل الحرب السورية يتجسد بوضوح في المشهد الميداني٬ والمسرح السياسي. فالتنسيق الأميركي مع تركيا اقتضى إرضاءها٬ بإلزام القوات الكردية (السورية/ التركية) العاملة على خط «منبج٬ الباب٬ جرابلس»٬ بالانسحاب بعد تطهيرها من الميليشيا «الداعشية» التي تحتلها منذ عام 2014.

وكانت تركيا قد اعتبرت هذه المنطقة الحدودية السورية الواقعة غرب نهر الفرات خطا أحمر٬ وهددت بالتدخل ضد القوات الكردية التي اجتاحت النهر٬ وتوغلت في ريف حلب الشمالي والشرقي٬ لكنها عادت٬ فصمتت بعد التفاهم السري مع أميركا.كذلك يبدو أن أميركا سمحت لتركيا بنقل قوات كبيرة للمعارضة السورية المسلحة إلى حلب مع مدافع ثقيلة٬ وصواريخ. هذه القوات تتعرض حاليا لقصف جوي روسي٬ وسوري بالبراميل المتفجرة٬ بعدما تمكنت من إحباط هجوم الجيش السوري٬ وفلول «حزب الله»٬ والميليشيات الإيرانية٬ لاحتلال كامل المدينة المنكوبة.

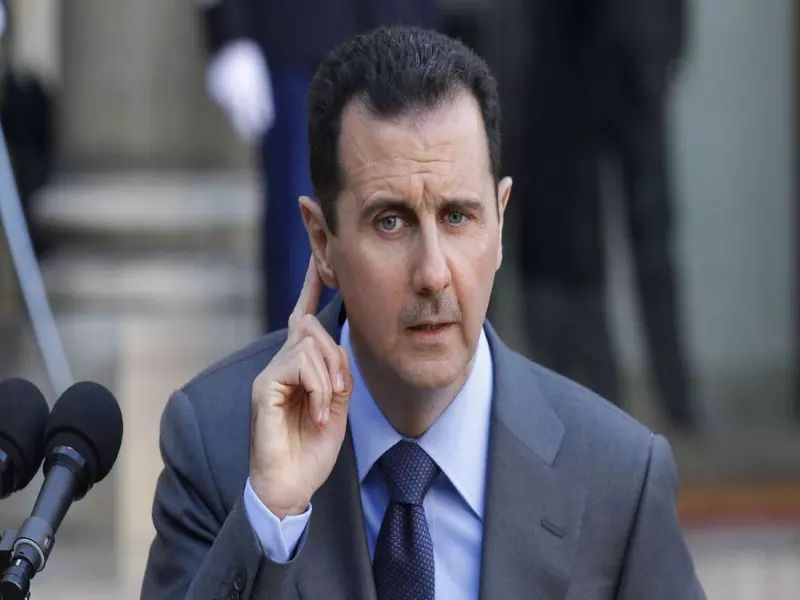

فشل الهجوم السوري الإيراني على حلب٬ تمت تغطيته بتحويله شرًقا باتجاه «الطبقة». لكن هذا الهجوم عبر بادية الشام تعثر أيًضا أمام صمود «داعش» في هذه المدينة الاستراتيجية النفطية والمائية٬ وتردد القوات الكردية في محاصرتها من الشمال٬ بحيث بدت تصريحات بشار عن عزمه استعادة كامل التراب السوري٬ بمثابة فقاعات هوائية مثيرة لسخرية كيري وأوباما.

هل يبلغ تدويل الحرب السورية مداه الأوسع؟ بمعنى هل قوات النخبة الألمانية والفرنسية التي يقال إنها مرابطة حالًيا في مناطق حدودية سورية تركية٬ ستكون بديلاً للقوات الكردية؟ وهل ستشارك٬ كقوات من حلف الناتو٬ مع القوات الأميركية٬ في الحرب على «داعش» في شرق سوريا (الطبقة٬ الرقة٬ دير الزور)٬ وفي ريف حلب الشمالي والشرقي؟ وهل تستطيع «أميركا أوباما» تحقيق النجاح المطلق٬ في استراتيجيتها الجديدة٬ بحيث تروض٬ وتركب أيًضا الحصانين الكردي والإيراني؟

ألمانيا نفت فورا وجود قوات لها في سوريا. لكن سبق أن شاركت٬ كقوات حفظ سلام دولية في مناطق مختلفة٬ بل كانت موجودة عملًيا وميدانًيا مع القوات الأميركية في أفغانستان. وبالتالي٬ فألمانيا التي عاشت واقعيا مأساة نصف مليون مهاجر سوري هاربين من قمع النظام وتزمت المعارضة الدينية٬ قد تكون متحمسة للتضحية٬ وللمشاركة في الحرب الأميركية أو الدولية٬ على «الإرهاب». وعلى النظام.

أما فرنسا٬ فأعتقد أنها أخطأت في الإعلان عن وجود قوات لها على أبواب منبج. فالظروف الداخلية الفرنسية غير مناسبة٬ لإعلان قد يحّفز الخلايا «الداعشية» النائمة في أوروبا٬ على شن عمليات عنف جديدة٬ لا سيما خلال الدورة الكروية لكأس أوروبا الحالية حاليا في فرنسا الملزمة بتوفير الحماية الأمنية لـ85 مليون سائح يزورونها سنوًيا.

على المسرح السياسي٬ تبدو «أميركا أوباما»٬ تحت ضغط جنرالاتها ودبلوماسييها٬ جادة هذه المرة في القضاء على «داعش». كما يبدو «داعش» جاًدا٬ في دفع خلاياه الأوروبية النائمة للتحرك٬ ولارتكاب عمليات عنف انتقامية في أوروبا وأميركا٬ هذه العمليات سوف تزيد في الإساءة إلى سمعة وإقامة 35 مليون عربي ومسلم في دول الاتحاد الأوروبي٬ وهم معرضون لغلّو اليمين العنصري في رفضه لهم٬ والتهديد بطردهم.

كأن «داعش» يتعمد التطبيق الحرفي لمقولة عالمي الاجتماع اليهوديين برنارد لويس٬ وصوئيل هنتنغتون٬ عن صراع الحضارات والثقافات بين الغرب والعالمين العربي والإسلامي٬ فهي تريق الدماء بشراسة في عمليات استنزاف خاسرة.

وبدلاً من التركيز السياسي والإعلامي على معاناة ملايين السوريين من الحصار٬ والتجويع٬ ووحشية القصف الجوي والبري٬ وتحيز هيئة أمم بان كي مون٬ ومبعوثها الخواجة دي ميستورا٬ لما يمليه النظام الطائفي وأسياده في موسكو وطهران٬ فقد منحت عملية «داعش» في أورلاندو عنصريي العالم وأميركا الفرصة لتغييب هذه المعاناة٬ وحجبها عن وعي وذاكرة الرأي العام العالمي٬ ولترويج الشعارات العنصرية المعادية للعرب والإسلام.

خطر تدويل الحرب السورية يتجلى في احتمال الصدام الميداني بين قوات الناتو الألمانية٬ والفرنسية٬ والتركية٬ مع قوات روسية٬ وسورية٬ وإيرانية. ومع اشتداد التوتر٬ وشراسة الحرب٬ وتبادل التحذيرات والإنذارات٬ فسوريا٬ أو حلب بالذات٬ مرشحة لأن تكون شرارة إيقاد حرب عالمية٬ يلزمها عود ثقاب نووي للقضاء على البشرية والحضارة٬ في عالم بلغت فوضاه الذروة٬ وهوت به رداءة نزاهته السياسية والأخلاقية إلى الحضيض.

في الوقت ذاته٬ فقد تغدو سوريا حمامة سلام في اتفاق غربي روسي٬ على تسوية في هذا البلد العربي المعذب٬ تضع حًدا للحروب الطائفية والمذهبية التي تشنها إيران على العرب٬ ولحروب الآخرين الذين حولوا سوريا إلى قندهار أفغانية متزمتة وكئيبة.

٢١ يونيو ٢٠١٦

٢١ يونيو ٢٠١٦

لا تريد واشنطن أي مقايضة مع موسكو. والعقوبات الغربية على روسيا مستمرة. نجح الكرملين في تحويل سورية بعد أوكرانيا وأوروبا الشرقية وحوض البلطيق رمزاً للصراع مع الولايات المتحدة. نجح في إعادة فرض بلاده قوة عظمى. وبات بإمكانه أن يطمئن إلى انشغال الاتحاد الأوروبي بخلافاته بين غربه وشرقه على قضية اللاجئين، واحتمال تصدعه إذا ارتأى البريطانيون الخروج منه. ولم يعد أمام وزير الخارجية جون كيري سوى التلويح بنفاد صبر إدارته. وقد نفد صبرها عملياً لأنها توكأت بالأصل على مشروع روسيا واستراتيجيتها من دون أي ضمانات، بدل أن تكون أكثر انخراطاً في أداء دور فعال من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة الانسانية على الأقل. أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ الحرب العالمية الثانية. لم يعد أحد يتوقف أمام أعداد القتلى والخراب والتدمير والتجويع والحصار وموجات التهجير واللاجئين. يوم مجزرة أورلاندو سقط في مجازر متنقلة في سورية أضعاف ما سقط في المدينة الأميركية. أمام هذا الواقع هل يصدق السوريون أن ثمة تعاوناً بين اللاعبين الكبيرين أم يصدقون ما يعلنه الرئيس بشار الأسد من رفض لأي مرحلة انتقالية أو وقف للحرب أو التزام لأي هدنة؟

المفاوضات السياسية في طريق مسدود. والتعاون بين واشنطن وموسكو في طريق مسدود، ليس في الملف السوري فحسب بل في كل الملفات التي سترحل للإدراة المقبلة. لذلك، لن يكون أمام المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا سوى الاستعداد للاستقالة مع حلول شهر آب (أغسطس)، المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق سياسي على بدء المرحلة الانتقالية، بموجب تفاهم «مجموعة الدعم الدولية لسورية»... إلا إذا نجح في إعادة إطلاق المفاوضات على صعيد تقني للحد من التجويع وحلحلة الحصارات وإيصال المساعدات. المرحلة لشراء الوقت بانتظار السيد الجديد للبيت الأبيض. لذلك، جاءت مذكرة الديبلوماسيين الأميركيين إلى الرئيس باراك أوباما موجهة عملياً إلى الإدارة المقبلة. فهؤلاء يعرفون جيداً أن ما طالبوا به البيت الأبيض سبق أن اقترحته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ومسؤولون عسكريون، وحتى وزير الخارجية كيري. لكن الرئيس حرص على الاستئثار برسم الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة كلها وليس ببلاد الشام فحسب. وهم لا يتوقعون اليوم أي تبديل في هذه الاستراتيجية. المهم أن هذه المذكرة قد تعزز وجهة النظر الداعية إلى تدخل أكثر فاعلية ليس بالضرورة لإسقاط الرئيس الأسد أو تقليص انتشار قواته، بل لإرغامه على العودة إلى جنيف والتزام الهدنة والسير بالحل السياسي والقبول بالمرحلة الانتقالية، وتنفيذ القرارات الدولية ووقف موجة القتل والتهجير ورفع الحصار وسياسية التجويع.

المفاوضات في طريق مسدود. وستظل كذلك ما دام الرئيس الأسد لن يغير موقفه. وكذلك التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا معلق أو انتهى ما دامت الأخيرة لن تغير موقفها، أو لا تملك فعلاً الأدوات الكافية للضغط على الرئيس الأسد. بدليل الثقة الضعيفة بين الطرفين والشكوك المتبادلة، إذ هناك دوائر تلحظ امتعاض النظام في دمشق من هدنات تعلنها موسكو من دون الرجوع إليه كلما شعرت بغضب واشنطن فيما تأخذ تحذيراتها على محمل الجد. ذلك أنها لا تريد قطع شعرة معاوية معها لعلها ترتقي بالتعاون في سورية إلى تعاون أوسع ينقذها من تداعيات العقوبات الاقتصادية الغربية. وهي تعول، بتمتين علاقاتها مع إسرائيل، على دور لتل أبيب في تحريك أدوات ضغطها لمساعدتها على تحقيق بعض أهدافها. كما أنها لا تريد، من جهة أخرى، الغرق في المستنقع السوري. صحيح أنها حققت إنجازات على الأرض لمصلحة دمشق، لكنها تبدو عاجزة عن تحقيق انتصار ساحق. فحتى إدارة الرئيس أوباما وليس «أصدقاء المعارضة» من ترك وعرب فقط، لن تسمح بمسح الفصائل المقاتلة عن خريطة الصراع. بل يمدها هؤلاء بما يكفي للثبات والصمود. بل ثمة من يؤكد أن هذه الأطراف ترى إلى استعادة النظام مدينةَ حلب «خطاً أحمر». والواقع أن الرئيس السوري أتقن حتى الآن لعبة الرهان على حبلي الدعم المزدوج الذي يلقاه من موسكو وطهران. ولن يتردد بإلقاء نفسه في أحضان إيران إذا شعر بأن الكرملين يدفعه نحو شيء من التنازل لإبقاء العملية السياسية والتعاون مع البيت الأبيض حيين.

مع تعليق التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة، تتوجه المعارضة السورية نحو الاتحاد الأوروبي. وقد ناشده «الائتلاف الوطني» و «هيئة التنسيق»، بعد اجتماعهما الأسبوع الماضي في بروكسيل، تطوير دوره في دعم الحل السياسي وإنجاحه والمشاركة الفعالة في رعاية العملية التفاوضية لتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية. ولكن يجب ألا يغيب عن بال الطرفين المعارضين أن التعويل على أوروبا قد لا يثمر الكثير. والتجربة الطويلة في هذا المجال حاضرة في تاريخ القضية الفلسطينية. لم تستطـــع القارة العجوز طوال عقود من المنـاشدات الفلسطينية والعربية أن تحــــقق شيئاً لا ترغب فيه إسرائيل. وآخر الأمثلة الموقف من المؤتمر الذي رعاه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. ولا يتوقع أن تتنازل الولايات المتحـــدة أو روسيا عن دورهما لأي قوة. ويعرف أقطاب الائتلاف والهيئة أن مجموعة الدعم الدولية اختصر عملها في الأشهر الأخيرة الوزيران جون كيري وسيرغي لافروف.

ما قد يسهل على الاتحاد الأوروبي أداء دور نشط أن يقترب «الائتلاف الوطني» و «هيئة التنسيق» من الرؤية أو المشروع الغربي لمسقبل الحل. وهو ما يسعى إليه طرفا المعارضة اللذان أعلنا التوجه نحو صوغ وثيقة وطنية جديدة فيها تطوير لـ «وثيقة العهد الوطني» التي صدرت عن مؤتمر القاهرة. والمهم في هذا المجال أن تخاطب الوثيقة المخاوف الدولية، الأوروبية والأميركية وحتى الروسية. أي أن تشدد على قيام حكومة توافق يمكن أن تتوزع فيها الحصص بالتساوي مع النظام مع حصة للمجتمع المدني. وتشدّد الحرص على منع انهيار الدولة بالحفاظ على المؤسسات. وعلى إعطاء دور كامل للأقليات الطائفية والعرقية. وتعترف صراحة بالقومية الكردية كياناً يشكل جزءاً لا يتجزأ من «سورية الديموقراطية». طمأنة الأقليات والاعتراف بخصوصية الكرد ثقافة ولغة على قدم المساواة عناصر فاعلة في ملاقاة الغرب أولاً. وفي إسقاط بعض الذرائع والشعارات التي يتمسك بها النظام في حربه المفتوحة على كل السوريين. مثلما فيها استجابة واضحة للموقف الجماعي للكرد يشجعهم على الوقوف إلى جانب المعارضة لفرض التغيير المطلوب، بدل أن يظلوا خارج إطارها، سواء كانوا محايدين أو محسوبين على النظام.

هذه مهمة سياسية يجب ألا تعوقها مناكفات بين هذه الهيئة أو تلك من هيئات المعارضة. ولكي يكتمل المشروع الجديد، على الفصائل المقاتلة أن تعري دور روسيا بإلغاء الذرائع التي تتمسك بها، والحؤول دون إصرارها على وضع كل الفصائل، خصوصاً «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» في لائحة الإرهاب والتصرف على هذا الأساس. فهي تشن غاراتها حتى على قوى دربتها الولايات المتحدة وبريطانيا ولا تفرق بين المعتدلين وأولئك المنتمين إلى تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة». ففي ضوء تداعيات العمليات الإرهابية المتنقلة في مدن الغرب، ومع احتمال تصاعدها كلما ضاق الطوق على الحركات المتطرفة، كما توقع مدير الـ «سي آي أي» جون برينان، يستحسن قطع ما تواصل في إطار ما يدعى «جيش الفتح»، بين الفصائل المعتدلة وقوى يصنفها المجتمع الدولي إرهابية. فالمعروف أن موسكو تبرر هجماتها في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وغيرها بصعوبة التمييز بين مواقع «النصرة» وشركائها في الميدان من فصائل «الجيش السوري الحر» وغيره من فصائل معتدلة.

إزاء لعبة شراء الوقت التي يمارسها جميع المتصارعين في الميدان السوري لا تملك المعارضة بشقيها السياسي والعسكري ترف الانتظار. يجب أن تستعد للمرحلة المقبلة ليس بتوفير مقومات الصمود المضمون حتى أميركياً، فضلاً عن دعم كثير من الأصدقاء في الإقليم، بل بالسعي إلى كسب مزيد من التأييد الدولي وهو عنصر راجح في حسابات موازين القوى. وعليها استعجال صوغ وثيقتها السياسية الجديدة وتنقية صفوفها العسكرية. فالإدارة الأميركية لم تعد تلقي بالاً إلا لتحقيق انتصار على «داعش» في العراق وسورية يسجل في إنجازاتها، ويعين حزبها في السباق الرئاسي. وموسكو تنتظر الرئيس الأميركي المقبل بعدما عجزت عن تحقيق اختراق مع الرئيس أوباما. واستنفدت ضيق يد الوزير كيري وثقته العمياء. واطمأنت إلى انشغال أوروبا بمستقبل اتحادها ووحدة سياساتها وقلقها من احتمال عودتها خط المواجهة في الحرب الباردة المتجددة. واستمرأت لعبة الهدنات الهشة والاستجابة الخجول لأصوات المجتمع الدولي المنادي برفع الحصارات وغوث المحاصرين ووقف المجازر وإرغام النظام على وقف حربه المفتوحة. وإيران تواصل تنفيذ سياساتها من دون أي تعديل بعدما ربحت مقعدها في مجموعة «الدعم الدولية لسورية».

٢٠ يونيو ٢٠١٦

٢٠ يونيو ٢٠١٦

حرب الاستنزاف التي يغرق بها «حزب الله« في الشمال السوري من بعد «فتوحاته« في القصير والقلمون ومرابطته في أحياء من دمشق أعيد تلوينها بهوى المتغلبين، هي حرب استنزاف لا تعني «حزب الله« لوحده بمعزل عن باقي اللبنانيين. لكن الحزب، وكعادته حيال كل ما اتصل بما هو عسكري وأمني، يعتبر نفسه في حل من أي اجماع، وفي حل من أي مناقشة للموضوع، سواء عنينا بالموضوع وضع المقاومة ومفهومها بعد التحرير، أو وضع سلاحه وموقعه من الاعراب في دولة انتهت الحرب الاهلية فيها بالاتفاق على اعادة توحيد الجيش وحل الميليشيات، أو وضع قرار الحرب والسلم ومن يأخذه وكيف، أو وضع حدودنا الوطنية وماذا يمكنها بعد أن تعنيه، طالما تعبرها الجحافل كل يوم في الذهاب، وتعبرها النعوش والأحزان في الإياب، ناهيك عن شبكة من «الاقتصاد الطرفي الموازي«، الناشئ على خلفية حرب الاستنزاف المزمنة هذه، وموجات لجوء سوري باتجاه لبنان لا يمكن أن تبقى النظرة اليها أسيرة «الأبيض والأسود«، بين انفعالية عنصرية ومكابرة مكتفية باحصاء «فوائد اللجوء«.

الحكومة الحالية تشكّلت على قاعدة تسوية غير شعبية، تسوية قبلت فيها قوى الرابع عشر من آذار، باستثناء «القوات اللبنانية«، مساكنة الحزب في حكومة واحدة بالرغم من رفضه حتى مناقشة تورطه المتراكم والمتسع في الحرب السورية. هذه التسوية على خطورتها، وقلة شعبيتها، تمتلك عنصر معقولية أساسياً: فطالما الحزب ماض في الحرب السورية، وطالما الحزب لا يريد رئيساً للجمهورية قبل لحظة ما يتوخاها في هذه الحرب، مثلاً، فالمصلحة تقتضي عدم اعطائه مساحات اضافية للفراغ والتعطيل. في آخر عهد الرئيس ميشال سليمان، كان هناك رئيس ولم تكن هناك حكومة، وكانت صواريخ موجهة للقصر الجمهوري. فكانت التسوية، انه اذا لم يكن انتخاب الرئيس الجديد متاحاً، ولم يكن رد «حزب الله« عن سوريا وشعبها متاحاً بالسواعد والضمائر اللبنانية، فالأولى قيام حكومة في فترة الشغور الرئاسي، ولو كانت حكومة غريبة عجيبة في تكوينها ونمطها، وفي عبثية كون الفترة هي فترة فراغ «دستوري« و«لا دستوري« في وقت واحد، ذلك انه ليس هناك مطلق دستور يمكنه ان يغطي بشكل كاف فترة فراغ وشغور وتعطيل ويرشد الناس حينها ما العمل، وفي الوقت نفسه ليس هناك حالة يمكن أن يستغنى عنها عن الدستور ومرجعيته بشكل شامل وقاطع، الا باتجاه يهدّد الاستقرار المؤسسي والمجتمعي والكياني.

اليوم نعيش تخبطاً جدياً للمنطق «الاستنزافي« عند «حزب الله«، تخبطاً جراء المكابرة على ان حزباً كبيراً في بلد صغير لا يمكنه مهما حاول أن يصير حزباً أكبر من هذا البلد في داخله، وأكبر من هذا البلد خارجه. عندما يصير متعذراً الحفاظ على عناصر قوته وشوكته بشكل مستقر ومعافى من «الثنائية القطبية« في علاقته بذاته وحلفائه الأكبر منه والأصغر وأخصامه الداخليين والخارجيين، تصير هذه العناصر نقمة عليه. وجه النقمة حالياً هو التالي: لم يعد أحد في «حزب الله«، وعلى كافة المستويات، يعرف ليس فقط «الى متى« يحارب في سوريا، بل قبل كل شيء لماذا يحارب هناك. لم يعد أحد في لبنان يمكن أن يأخذ على محمل الجد نكتة أن «داعش« سوف تستعمر لبنان ان لم يذهب «حزب الله« لاستعمار سوريا. وحتى بعد ان لبس الحزب طاقية «مكافحة الارهاب«، فان تشخيصه كارهابي ومعاقبته مالياً كارهابي قد تجذرت أكثر، بدلاً من أن يرطّب انضمامه للحلف العالمي ضد «داعش«، على طريقته التي ترى «داعش« حيثما هو غير موجود، من وضعه بشكل عام، فيقلّل من وطأة اتهامه بالارهاب وتداعياتها.

تخبّط الحزب يعكس في الوقت نفسه التخبط اللبناني العام. طبعاً الحزب هو معمل انتاج من الطراز الاول لحالة التخبط الداخلية، ويفضلها على سواها، فلا هو مؤهل لادارة البلد لوحده، ولا هو مؤهل للنأي بنفسه عن ادارته. لكن التخبط اللبناني يستنزفه بالتوازي مع استنزاف الحزب في سوريا. ضعف أخصام الحزب لا يعطيه قوة مزيدة، خصوصاً أن أخصامه اعتادوا التعايش مع ضعفهم بازائه.

لن ينفع اقناع الحزب بأن تفاقم حالة الاستنزاف في الداخل والخارج تجعل من مصلحته هو ايضاً تسهيل انتخاب رئيس جديد، لكن «خدمة كلفة الشغور« ستتصاعد بالنتيجة أكثر فأكثر، وكل طرف سوف يقوم بتحويلها لخصمه.

حزب كبير في بلد صغير لا يمكنه ان يجمع بشكل مستقر بين عناصر قوته. أما كلفة خدمة الشغور الرئاسي فمرشحة للتصاعد بطبيعة الحال وكلما تحللت الحكومة أكثر، وبشكل ضاغط على الحزب أكثر من قبل، طالما أنه الحزب القابض على الاستحقاق والحائل دونه.

٢٠ يونيو ٢٠١٦

٢٠ يونيو ٢٠١٦

منذ بداية الأزمة السورية التي تفاقمت وتحولت من تحرك سلمي لتحقيق الحريات والكرامة، وردٍّ من النظام بالقوة والحديد والنار، لتتحول إلى ثورة مسلحة استدعت تدخلات إقليمية ودولية وحرباً باردة بالوكالة جعلت مسرح سوريا شلالات دم وساحة لتصفية الحسابات واستخدام الأسلحة المحرمة، وتبع ذلك تردد واشنطن حول تسليح المعارضة المعتدلة، قبل أن تطل التنظيمات المتطرفة بوجهها وتظهر «داعش» و«جبهة النصرة» و«أحرار الشام» و«جيش الفتح» وغيرها من التنظيمات. وزاد الموقف تعقيداً تدخل إيران ومليشياتها من «حزب الله» اللبناني والمليشيات الطائفية الأخرى من العراق وإيران وأفغانستان التي تدفقت لتقاتل مع نظام الأسد المدين في بقائه، كما تفاخر طهران، لدورها العسكري الذي تزامن مع التدخل الروسي في سبتمبر الماضي، والزج بالحرس الثوري الإيراني، تحت شعار الحرب على الإرهاب والتنظيمات المتطرفة! بينما الهدف غير المعلن هو منع سقوط نظام الأسد وتعويمه، وتسويقه، كرأس حربة في محاربة الإرهاب.

وهذا قد يتفق، بمعنى ما، مع مقاربة إدارة الرئيس أوباما للأزمة السورية والحرب على تنظيم «داعش»، التي بدأت بمشاركة تحالف عالمي من خمس وستين دولة في صيف عام 2014. وذلك ضمن «استراتيجية إنهاك وهزيمة داعش». ولكن في آخر تقييم لجون برينان، مدير الاستخبارات الأميركية، قبل أيام، يعترف بأنه على رغم إضعاف «داعش» وخسارته جزءاً من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، وضرب مصادر تمويله، إلا أن الحرب عليه لم تشل بعد قدرته على شن هجمات إرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم. وكان ملفتاً أن تتهم وزارة الدفاع الأميركية روسيا باستهداف المعارضة المعتدلة التي تدعمها واشنطن، والتي تقاتل تنظيم «داعش»! ما يشير، بشكل واضح، إلى فشل الاستراتيجية الأميركية في سوريا بترددها وبعدم فاعليتها وعجزها عن هزيمة «داعش» وإضعاف الأسد، وقد استغلت روسيا وإيران وغيرهما من الدول والتنظيمات المسلحة الفشل الأميركي لملء الفراغ.

وتخبط إدارة أوباما كان واضحاً بالتراجع عن توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الأسد في صيف عام 2013 بعد استخدامه السلاح الكيماوي في غوطتي دمشق وقتله 1400 مدني بينهم 400 طفل. وتراجع أوباما حينها بعد حشد القوات والرأي العام، دفع لاحقاً وزير الدفاع «تشاك هاغل» إلى الاستقالة، أو الإزاحة، بسبب خلافات مع إدارة أوباما، وفقدان الهيبة والثقة في وعودها. واستقال لاحقاً أيضاً روبرت فورد، آخر سفير أميركي في سوريا، احتجاجاً على عدم الحسم في هذا الملف. وأثار ذلك أيضاً شكوك حلفاء أميركا من الأتراك والخليجيين.

ولذلك لم يكن مستغرباً، وفي تطور غير مسبوق، أن يوقع 51 دبلوماسياً أميركياً من المسؤولين والمتابعين للشأن السوري، في وزارة الخارجية الأميركية، على مذكرة ينتقدون فيها سياسة إدارة أوباما في عدم الحسم في سوريا ويطالبون بتوجيه ضربات عسكرية لنظام الأسد، لوقف انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ولإحداث توازن قوى ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، وذلك لضمان نجاح الحل الدبلوماسي، بعد أكثر من خمسة أعوام من سياسة غير فعالة أدت لمقتل 400 ألف سوري! وذلك يسمح لوزير الخارجية كيري بقيادة جولة جادة من المفاوضات على غرار مفاوضات الملف النووي الإيراني للتوصل إلى حل دبلوماسي ينهي مأساة سوريا.

وأهمية مذكرة الاحتجاج الدبلوماسية الأميركية تكمن في العدد الكبير من الدبلوماسيين الموقعين عليها، وتعكس حالة التذمر والانزعاج من سياسة أوباما السورية المترددة، ومقاربتها للأزمة من منظار محاربة تنظيم «داعش»، التي فشلت في تحقيق نتائجها. والتي تغفل البعد الاستراتيجي كلياً، وإجبار نظام الأسد، المسؤول الأول عن القتل والتدمير والتجويع، على تقديم تنازلات تنهي المأساة النازفة.

ومن المستبعد أن تغير مذكرة الاحتجاج تلك الكثير في سياسة أوباما الذي يرى أن تكلفة عدم التدخل أقل من تكلفة التدخل، خاصة أنه سيغادر البيت الأبيض بعد سبعة أشهر، ويرفض أن يُقحم في حرب جديدة! بل يرى أن من أهم إنجازاته، كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة، نجاحه في عدم الغرق في مستنقع سوريا. دون أن يحسب المأزق الاستراتيجي والأخلاقي الكارثي الذي تتسبب فيه الأزمة السورية، من تمدد خطر «داعش»، وتدخل إيران وروسيا، وتفاقم الصراع الطائفي في المنطقة.

وآخر المنتقدين لتلك الاستراتيجية هو السيناتور جون ماكين، الجمهوري ورئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، الذي يحمل انسحاب القوات الأميركية من العراق وعدم الحسم في سوريا جانباً من مسؤولية ما شهدته «أورلاندو» في الولايات المتحدة من اعتداء إرهابي أدى لمقتل 49 شخصاً في ملهى ليلي الأسبوع الماضي، وأقحم التطرف الإسلامي في جدال فرض نفسه على حملة الرئاسة الأميركية!

ولا أتفق مع من يقلل من شأن احتجاج وتمرد الدبلوماسيين الأميركيين المشرفين على الملف السوري ضد سياسة بلادهم تجاه هذه الأزمة، والبعض يراها توزيع أدوار! وهذا غير صحيح، لأن الدبلوماسيين غير مضطرين للقيام بذلك. إنها صرخة احتجاج قوية، قد لا تجد صدى لها في إدارة أوباما الموشكة على الرحيل. ولكنها بمثابة جرس إنذار مدوٍّ للإدارة القادمة التي سترث إرثاً صعباً من أوباما بعد سبعة أشهر من الآن، بغض النظر عما إذا كانت برئاسة كلينتون أو ترامب، فمثل هذه التنبيهات والتحذيرات لا يمكنها تجاهلها في النهاية!

٢٠ يونيو ٢٠١٦

٢٠ يونيو ٢٠١٦

لـ"حزب الله" ملء الحرية في اختيار مشروع قانون الانتخاب الذي يريد، وحر في المشاركة في الحكومة أو مقاطعتها، ولا قيود عليه في اتباع سياسات داخلية تبقى تحت سقف الدستور والقانون، ولكن لا يحق للحزب ولو ارتضى بعض المنتسبين إليه ان يتدخل على أرض غريبة في حرب لا تعنينا من قريب او بعيد، وما حجة ردع الارهابيين سوى ذر للرماد في العيون، اذ يمكننا تحصين حدودنا ومنع هؤلاء من التسلل الينا، والتعاون والتنسيق مع الاجهزة الامنية في الداخل للانقضاض عليهم وعدم الاكتفاء بالقبض عليهم، بل اعدامهم متى تسببوا بالاذى للبنان.

مناسبة هذا الكلام سقوط 25 مقاتلاً على الأقل من "حزب الله" في اليومين الاخيرين في مناطق مختلفة من سوريا، وانقطاع الاتصال بآخرين، لا لهدف أو قضية وطنية سوى خدمة مصالح خارجية تتعلق بإرادة ايران المحافظة على النظام السوري. ترى ماذا سيقول مسؤولو الحزب لابناء هؤلاء ولذويهم، لأي سبب قتلوا؟ أللدفاع عن بشار الاسد؟ عن النظام السوري الذي يقتل ابناءه؟ وفي مواجهة من؟ أفي مواجهة السوريين الذين يريدون قلب نظامهم؟

إن ما يرتكب في حق الشعب اللبناني جريمة في ذاته. ونحن نشفق على امهات المقاتلين وزوجاتهم وابنائهم، لاننا اختبرنا الألم والظلم والحزن الذي يحفر عميقاً في القلب. لا نريد ان تستمر تلك المجزرة في حق لبنانيين ارتضوا ان يسلموا قرارهم الى قادتهم، وهم تعرضوا منذ زمن بعيد، في زمن الحرب، ولا يزالون يتعرضون للاستغلال تحت عناوين وقضايا مختلفة.

لا نريد ان يموت ابناؤنا دفاعاً عن الاسد، ولا عن غيره، ولا نريد ان يدفع لبنان مراراً وتكراراً ثمن حروب الآخرين مرة على أرضه، وهذه المرة على أرض الآخرين. الافضل ان تكون لشبان لبنان وشاباته الحياة وتكون لهم وافرة.

٢٠ يونيو ٢٠١٦

٢٠ يونيو ٢٠١٦

"حسناً فعلناها .. قطفنا الثمرة و انسحبنا".. "ظهروا على حقيقتهم الاستعمارية" .. "اليوم تنكشف الوجوه الحقيقية للجميع أنصار و ائتلاف"... سجال دائر و عنيف حالياً على مختلف الأصعدة بعد التداولات الإعلامية التي أتبعت المجزرة بحق مواطنين حاولوا الهروب من الموت عن طريق الموت ، فناهم الموت على ذلك الطريق، و أقسى ما يؤلم هو تضارب الأنباء حتي اللحظة حولهم ، و الأهم الرفض بتحمل المسؤولية أو تحميلها لأحد، و يبدو الانسحاب خير وسيلة للبقاء.

فمنذ أمس الأول و النيران مشتعلة و تأتي على كل شيء ، و الشتائم تصل عنان السماء، و أنزل السلطان و صعد نجم البعض مع الإدانة و المطالبة بالتحقيق، لكن لا هذا استمر و لا ذلك حافظ على الموقف.

تركيا التي ارتكب جيشها المجزرة ليس بغريب أن يحاول النفي المطلق ، ثم الاعتراف التدريجي، و لكن دون أن يصل إلى الاعتراف الكامل بجريمة متكاملة، فأحسن ما يمكن الحصول عليه هو تحقيق شكلي، يظهر في الختام أن ما حدث عبارة عن خطئ فردي غير مقصود، و يغلب عليه طابع الحس الوطني الخائف على الأمن القومي.

في مقابل لعب الائتلاف لأول مرة دور القوي و الندي مع الحكومة التركية، فبيان افتتاحي من نائب رئيس الائتلاف سميرة مسالمة، التي يبدو أنها لازالت مندفعة نتيجة حداثة عهدها بالمنصب، تلاه بيان من كامل الائتلاف يؤكد رفض الجريمة و يطالب بالتحقيق و عدم التكرار، بيانات أتت في وقت ضائع بالنسبة للحكومة التركية التي استكملت الملف لديها و أطلقت الحملة المضادة، فخرج المتحدث الرسمي للخارجية التركية لينفي صفة العمد بالمجزرة، مع وجود ترجمات للتصريح بأن شيء لم يحدث أو ما نقل لا يعكس الواقع، فاختلاف فقهاء الترجمة هو اختلاف بالمصطلحات على أي حال، و لكن أفضل مكا يمكن استخلاصه هو نفي القصد الجرمي و بالتالي العقابي.

رد الفعل التركي دفع بالائتلاف بالانسحاب من "السجال"، الذي ظننته أنه حاصل لا محال يوم أمس، و أن الائتلاف سيكون صامداً، لكن ظني الخاطئ انعكس سلباً فانسحب الائتلاف بشكل كامل من المعركة و محى آثارها عن معرفاته، فيما يبدو أن المسالمة قد تلقت الأمر كصفعة، اذ تصر وفق أحاديث غرف الاعلام على تصريحها السابق، رغم أن الائتلاف قد تبرئ من كل شيء، حتى الاسم يمكن التنصل منه إن لزم فتبريرات رجال السياسة حاضرة و جاهزة، و خروج عضو بارز بالائتلاف على احدى المحطات يمجد الدولة التركية و يبحث عن مبرر للقتل ، هو جزء من إعطاء الملك ملوكية إضافية، وإن كان الأجدى بالائتلاف التموضع ضمن كهف مؤقتاً، كما كانت العادة تجري.

ولكن هذا التطور ينذر بأن الملف باتجاه أن يطوى ويرمى في الأدراج كما حدث بمئات الحالات السابقة، العديد من التقارير الانسانية والحقوقية حلو هذه القضية المتصاعدة بشكل غير مضبوط ضد شعب لا يملك أحداً أن يقول لا لقاتليه.

و لكن في ظل هذه المماحكات يقف على أطلال المعارك الكلامية، أشخاص يتشفون بكل شيء بالشعب بالثورة بتركيا بالإسلام بالسنة بالحجر ، يستهزؤون بشعارات الأنصار و المهاجرين، و ينتقدون لون حذاء عباس بن فرناس عندما حاول الطيران، فلا قيمة هنا لأي شيء أو انسان.

١٩ يونيو ٢٠١٦

١٩ يونيو ٢٠١٦

لعل من نافلة القول أن نقول أن روسيا اليوم هي امتداد طبيعي لتركة الاتحاد السوفيتي البائد . و لعل من أهم ماورثت منه الأساليب الدعائية التي كان يمارسها على شعبه وعلى العالم. والتي كانت سببا في نشر الايديولوجية الشيوعية القمعية و التي بدورها كانت سببا في قتل وتجويع آلاف البشر وأولهم الشعب الروسي نفسه

.وهذي روسيا اليوم لم تتعلم من فداحة الأخطاء التي كانت يمارسها الاعلام السوفيتي السابق بل عادت لتمارس نفس الأخطاء وبشكل مفضوح تماما وكأنها تناست ماوصل إليه الإعلام اليوم من سرعة في نقل الخبر مع توثيقه بالصوت والصورة ولم يعد هناك أي عائق أمام انتشار الخبر في أي بقعة من المعمورة.

وقد سار على نهجها الكثير من الدول التي كانت منضوية تحت راية الاتحاد السوفيتي فكان التأثر واضحا اذ اتبعت كل الدول ذات الحكم الديكتاتوري نفس اسلوب الدعائي في نشر الخبر وتحليله مكممة بنفس الوقت أي مصدر آخر يحاول أن يغرد خارج السرب.وكان النظام السوري أكثر الأوفياء لمدرسة الإعلام السوفيتية السابقة الروسية الآن.

لكن ماحدث في سوريا جمع الأستاذ مع طالبه وباتا متفقين على صيغة خبر واحدة والتي تهدف دائما إلى تجميل صورة الشيطان وتبرير الجريمة على أنها من فعل الطرف الآخر .

وباتت الكذبة الخبرية تمر عبر عدة مؤسسات كل منها تحاول أن تضيف بصمتها حتى يخرج الخبر بأجمل صورة ممكنة .

ولعل الخبر الذي أوردته وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجندي الذي قتل في سوريا كان يحاول أن يوقف سيارة مفخخة كان متجهة نحو قافلة مساعدات روسية للشعب السوري. لم تجد المؤسسة الإعلامية الروسية أي صيغة أخرى على الرغم من "السينمائية المفرطة" في وصف الحدث.

إلا أن سياستها الإعلامية لم تستطع أن تعترف بأنه قتل في حلب في المعارك الأخيرة . ولاتريد أن تهتز الصورة الإنسانية التي رسمتها لحملتها الهمجية على انها جاءت لمساعدة السوريين .

لتثبت بشكل صارخ بأنها الأستاذ المعلم للسياسة الإعلامية للنظام الذي اتهم ذات يوم الطفل حمزة الخطيب باغتصاب النساء وبأن اهالي دمشق يتظاهرون احتفاءا بالمطر ولن يكون آخرها قول بثينة شعبان بأن داريا هي التي توزع الخضار على دمشق..

١٩ يونيو ٢٠١٦

١٩ يونيو ٢٠١٦

يبدو أن إيران لم تعد تهتم بردود الأفعال الإقليمية والدولية حيال الممارسات التي ترتكبها، وتضرب من خلالها بالقانون والأعراف الدولية عرض الحائط. وآخر تلك الأفعال ما ورد في تصريحات قائد البحرية الإيراني، العميد علي فدوي، لوسائل الإعلام الإيرانية مؤخرا، والتي تفاخر فيها بأن قواته تدرب عناصر أجنبية في جزيرة فارور الواقعة قرب الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) في مياه الخليج العربي.

والمؤكد أن الاعتراف الصريح بموقع هذه التدريبات يعكس حجم المؤامرة الإيرانية التي تحاك ضد دول المنطقة جميعها، فجلب المرتزقة من المقاتلين الشيعة من دول مثل باكستان وهزارة أفغانستان اللاجئين في إيران وغيرهم، يمثل تطورا نوعيا في الخروقات والانتهاكات الإيرانية للقوانين الدولية، ويكشف عدم مبالاة إيران برعاية الإرهاب ودعمه في وضح النهار وأمام عيون المجتمع الدولي.

ولا شك أن الإعلان الإيراني الرسمي عن هذه الميليشيات ليس مفاجئا، فقد سبق وأعلن جنرال الحرس الثوري محمد علي جعفري منتصف يناير الماضي أن قواته لديها مائتا ألف مقاتل في خمس دول بالمنطقة يساندون ما أسماه بـ”نهج المقاومة والصمود”، وإذا أضفنا إلى ذلك تصريحات قائد الحرس الثوري السابق، العميد محسن رفيق دوست، التي كشف فيها عن نية الحرس الثوري الإيراني تأسيس الحرس الثوري العراقي، وقال “إن الحرس الثوري مستعد بكل ما يملك من طاقة لمساعدة العراقيين على تأسيس الحرس الثوري في العراق”. وأضاف أن الحرس الثوري سيضع كل تجارب تأسيسه للمساعدة في تأسيس الحرس الثوري العراقي. زاعما أن الحرس الثوري يعد “نموذجا مناسبا” لدول المنطقة، لأدركنا جدية المؤامرة التي تنفذها إيران للهيمنة وتنفيذ مشروعها التوسعي الطائفي في المنطقة.

هذه التصريحات وغيرها تؤكد وجود مشروع تخريبي إيراني إقليمي، وأنه لولا تدخل التحالف العربي عسكريا في اليمن لكان للمنطقة الآن وجه آخر، حيث كانت طهران تسعى لاستكمال طوق الحصار الاستراتيجي وتضييق الخناق على دول مجلس التعاون شمالا وجنوبا، ولكن القرار الحاسم البتار للقيادة السعودية قد حال دون تنفيذ المخطط الإيراني.

وما يجب أن ينتبه إليه الجميع أن إيران تزاوج بين خطط نشر “التشيع″ من ناحية، وبين خطط التجنيد العسكري المذهبي من ناحية ثانية، وذلك وفق تخطيط استراتيجي عميق يستهدف تكريس الهيمنة الإقليمية الإيرانية ومواجهة نفوذ المملكة العربية السعودية، التي تسعى للحفاظ على أمن واستقرار دول مجلس التعاون في مواجهة التغول الإيراني الطائفي البشع.

وإذا كان تنظيم داعش قد وسّع دائرة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، فإن إيران تعمل على مأسسة هذه الظاهرة، وتمضى على خطى داعش في جلب الإرهابيين الشيعة من كل حدب وصوب، فمنذ عام 2013 بدأت إيران تستعين بمقاتلين شيعة من الهزارة الأفغان اللاجئين في إيران، كما تستعين إيران أيضا بمقاتلين شيعة من دول إسلامية أخرى، حيث أكدت تقارير إعلامية مقتل مقاتلين شيعة باكستانيين في العراق وسوريا خلال العامين الماضيين.

والمؤكد أن إيران قد لعبت على تأثير وقوة العامل الاقتصادي في توسيع دائرة استقطاب المرتزقة الشيعة من مناطق فقيرة في أفغانستان وبعض الدول الإسلامية الأخرى، التي تعاني صعوبات اقتصادية، وفقر يدفع الكثير من أبنائها إلى الانخراط في صفوف الميليشيات الشيعية التي تعلن عنها إيران، كما يحدث في لواء “الزينبيون” الذي تشير إليه التقارير الإعلامية بكثافة.

تعتمد إيران في تخطيطها الشيعي على بناء مجال حيوي جديد يضم ما تسميه طهران إعلاميا بمحور الممانعة الجديد، وتستخدم في ذلك وسائل وآليات رسمية وغير رسمية، وهو موضوع حيوي في إيران لدرجة أن مجلس الشوري قد ناقش في يوليو الماضي تعديل قانون الجنسية الإيراني، ليسمح بمنح الجنسية لمقاتلين ومتعاونين استخباراتيا من الجنسيات الأجنبية، الذين يقاتلون ويتجسسون لصالح مشاريع طهران في العالم، خاصة الموالين لها في منطقة الشرق الأوسط.

وقد صنف موقع مركز دراسات البرلمان الإيراني ـبحسب ما نشر موقع قناة “العربية”ـ الفئات التي يشملها تعديل القانون المدني الإيراني إلى أربعة أصناف، وهم المقاتلون والمجاهدون غير الإيرانيين أو الميليشيات الأجنبية التابعة لإيران، ومصابو الحرب غير الإيرانيين، وعوائل القتلى غير الإيرانيين، والنخب غير الإيرانية المتعاونة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

ويعطي هذا القرار سلطة منح الجنسية الإيرانية للأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية الإيرانية، وهو تطور بالغ الخطورة والتأثير على الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون وبقية الدول التي ينتشر بها المذهب الشيعي.

ويدرك متابعو الشأن الإيراني والمتخصصين فيه أن التصريحات الإيرانية الأخيرة ليست سوى كشف غطاء عن مخطط تآمري قائم بالفعل منذ سنوات، وسبق أن تحدث عنه الخبير الأميركي راي تقيه حين ذكر أن إيران تسعى إلى تشكيل ميليشيا تدخل عسكري سريعة قوامها نحو مليون مقاتل بحيث تمتلك القدرة على التدخل في مناطق الأزمات بمحيطها الجيواستراتيجي، وأن بدايات تشكيل هذه الميليشيات ستتكون من 200 ألف مقاتل ينتشرون من إيران حتى لبنان.

ما يحدث في العراق هو أحد مظاهر الخطر الإيراني المتفاقم، فبعد إعلان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن تعيين الجنرال قاسم سليماني مستشارا عسكريا لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلنت طهران مؤخرا تعيين الجنرال سليماني منسقا عسكريا للعلاقات الإيرانية مع سوريا والعراق، ما يعني أن هناك توجها لتكريس الوجود العسكري الإيراني في هذين البلدين العربيين. والأرجح أن ما يدور وراء الكواليس يتمثل في تنفيذ التوجه الإيراني الخاص بإنشاء الحرس الثوري العراقي على غرار الحرس الثوري الإيراني، بحيث يتم تحويل الحشد الشعبي الشيعي القائم إلى جيش شبه نظامي مواز للجيش العراقي كما في إيران تماما.

منذ أيام قليلة، قال السيناتور الجمهوري الأميركي توم كاتن إن “من نتائج الاتفاق النووي مع إيران هو زيادة تجرؤ إيران على مواصلة أعمالها الإرهابية في كافة أنحاء العالم”، وهذا تصريح مهم للغاية لأنه يعكس الواقع الذي تتجاهله الإدارة الأميركية الحالية وتراهن على تغيير السلوك الإيراني، وهي تدرك تماما فشل رهاناتها، ولكن الرئيس أوباما لا يزال يتمسك بأهداب الوهم في الملف الإيراني.

حالة إيران تتشابه تماما مع حالة كوريا الشمالية، فكم وقعت الولايات المتحدة اتفاقات وتوصلت إلى تفاهمات مع بيونغ يانغ حول برنامجها النووي، ولكن لأن النظام الكوري الشمالي هو نظام خارج التاريخ شأنه شأن نظام الملالي في إيران فلم يلتزم بأيّ اتفاق ولا يزال يتمسك بسياسة الستار الحديدي التي سقطت في دولة الكتلة الشيوعية السابقة.

الواضح أن جهود إيران على صعيد استقطاب المقاتلين الشيعة من دول عدة لا تحظى بأيّ اهتمام إعلامي غربي لسبب بسيط أن التجنيد وما يعقبه من تداعيات لا يعني العواصم الكبرى في شيء، فهي تغض الطرف بالأساس عن أنشطة إيران الإرهابية التي تستهدف التهام أجزاء من العراق وسوريا، فكيف لها أن تتحدث عن الاستعانة في ذلك بمرتزقة من الشيعة تجلبهم من هذا البلد أو ذاك، لتعمق الصراعات والمشاحنات والضغائن والفتن الطائفية وتوسع دائرة الاحتراب المذهبي والطائفي.

١٩ يونيو ٢٠١٦

١٩ يونيو ٢٠١٦

ظن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه ميّز نفسه عندما اختار تجاهل الأزمة السورية منذ بدايتها٬ راغباً في تجنب الأخطاء السابقة في العراق٬ لكن كثيرين صاروا يجاهرون ضد «الحياد السلبي»٬ وأنه بات من الضروري إعادة النظر فيه. واحد وخمسون دبلوماسياً من وزارة الخارجية وقعوا رسالة يطالبون حكومتهم بالتدخل العسكري في الحرب بقصف النظام السوري٬ لوقف الجرائم التي يرتكبها يومياً.

الرسالة تعكس التجمع المتزايد من الموالين للتدخل٬ وُتشِعر بحجم بالخطأ في التعامل مع مأساة مروعة لا مثيل لها.

كان السيناتور جون ماكين شبه وحيد في البداية٬ في مطالبته بمواجهة جرائم نظام الأسد٬ وكان يحذر من أن تجاهل الأزمة سيخلق أزمة أكبر منها٬ وأن خطر تنظيم داعش سيتجاوز حدود سوريا. اليوم يشاركهم الرأي عدد كبير من عسكريين٬ وسياسيين٬ وحقوقيين٬ ومفكرين ودبلوماسيين. ورغم كثرة الأزمات والمآسي في أنحاء العالم٬ فإن ما جرى ويجري في سوريا خارج المعقول حتى بمقاييس الجرائم الجماعية التي تصاحب الحروب. نحو نصف مليون سوري قُتلوا في الاقتتال٬ معظمهم مدنيون٬ وأكثر من عشرة ملايين آخرين هجروا من مناطقهم٬ ثلثهم لاجئون في الخارج.

الحياد السلبي لم يقتصر فقط على رفض ردع النظام السوري عسكريا منذ بداية عمليات القتل والتهجير٬ بل شمل أيضاً منع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من دعم المعارضة بأسلحة نوعية ذات المنشأ الأميركي. منذ بداية النزاع لم يطلب أحد من واشنطن أن ترسل قوات٬ ولا أن تشارك في القصف٬ ولا تقديم السلاح٬ كان المطلوب ألا تضع قيوداً تعترض عمليات تسليح المعارضة. تسليح المعارضة كان سيمنح المناطق المستهدفة فرصة الدفاع عن نفسها٬ ضد عمليات التدمير المتكررة المسؤولة مباشرة عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين. بسبب غياب التسليح النوعي صار القتل والتشريد عملاً سهلاً تم ضمن مشروع ممنهج يقوم بتطهير مناطق واسعة من سكانها. الإيرانيون والروس٬ في المقابل٬ ملأوا الفراغ٬ وشكلوا تكتلا عسكريا جديد من نوعه٬ انضمت إليه ميليشيات طائفية جلبت من أنحاء المنطقة.

في مثل هذه المناخ القاتم طبيعي أن تتحول سوريا إلى أسوأ وأخطر مكان في العالم٬ وينتشر فيها الإرهاب الذي ينتقل ويهدد المنطقة وأوروبا والعالم.

والأضرار التي جلبتها المأساة السورية أعظم من أن تحصى٬ وما انتشار «داعش» وفكره إلا جزء منها. فالدمار الذي أصاب البلاد٬ وخرب التركيبة الديموغرافية سيجعل من الصعب تأمين أي سلام٬ مهما اتفقت الأطراف الدولية على مبادئه. كما أن السكوت على إيران بأن تتحول إلى قوة عسكرية إقليمية تقاتل خارج حدودها تطور خطير. بدأ في سوريا والآن في العراق.

الفوضى التي نراها اليوم نجمت عن سياسة الحياد والغياب٬ لهذا كتب موظفو الدبلوماسية الأميركية٬ في حالة شبه نادرة٬ يطالبون بالتدخل، مدركين حجم الأضرار الذي فاق كل الحسابات.

ويترافق هذا الموقف مع تنامي عدد من المفكرين والأكاديميين في قائمة طويلة٬ ترفض الحياد السلبي حيال سوريا. هل هو موقف جيد؟ نعم. مؤثر؟ لا٬ خصوصاً أن الوقت ليس حليفاً لهم٬ فالولايات المتحدة ستنشغل لفترة طويلة بنفسها٬ في الانخراط الانتخابي٬ تليها أشهر بطيئة من تنصيب الرئيس المنتخب٬ ثم تشكيله إدارته وسلسلة من النشاطات التي ستلهي العهد الجديد.

عام هو زمن طويل في انتظار أن تغير الولايات المتحدة سياستها٬ مما يتطلب من دول المنطقة عدم التعويل عليه في وقف المأساة. التأييد المتزايد٬ رأي نخبوي٬ وموقف أدبي قد يسهل على الدول الإقليمية٬ إن رغبت٬ زيادة دعمها للمعارضة السورية٬ وبالتالي دفع المفاوضات نحو الحل السلمي المعقول

١٨ يونيو ٢٠١٦

١٨ يونيو ٢٠١٦

لم أكن اعلم بأنكم ستأتون..

هكذا قالها وبكل بلاهة وامام عدسة الكاميرا..لقد تفاجئ من زيارة وزير الدفاع الروسي..مع العلم ان اللقاء كان في سوريا و ليس في روسيا.

أن يتصرف رئيس دولة كطالب صف تفاجئ بزيارة معلمه ويجلس قبالته وكأنه يخشى ان تبدأ جلسة تأنيب ومحاسبته لعدم كتابته "الوظيفة" بل وتتبدى علامات الحيرى والتعرق على وجهه..أمر تعودناه خصوصا بعد أن باتت شخصية هذا الرئيس شخصية "كركوزية" تستعمل للتندر سواءا في إعلام المعارضة أو حتى في الإعلام العالمي.

ولكن الغريب في الأمر بإن الحليف الروسي الذي كان دائما يحرص على تلميع صورة هذه الألعوبة وتبث قنواته أخباره وكأنه رئيس لاغبار عليه وكأنه الند للند أمام كبيرهم في الإجرام بوتين..لم يتحفظ هذه المرة أبدا بل وبث المقابلة بدون أي تقطيع بل وأرفقها بالترجمة زيادة في الإذلال والمهانة.

قد يتسائل أحدهم لماذا هذه الصفاقة مع الشريك المدلل ولماذا بث هذه المقابلة الفضائحية وبهذا الوقت بالذات.في ظل تخبط دولي عميق و وزيارات دبلوماسية بين عدد من الدول ذات الصلة و دعوات من داخل الدبلوماسية الأمريكية لكي تتحرك إدارة أوباما -المشلولة إقليميا- بشكل سريع .

لعل الإجابة التي تتوضح أمامنا بأن روسيا بدأت تتململ من هذه الشخصية الكرتونية وأن اللعبة لم تعد تتحمل مزيدا من التقية والمواربة وأرادت ان تصرخ بوجه الجميع سواءا أصدقاؤها الإيرانيين والحزباليين وحتى منافسيها الغربيين بأن روسيا هي المتصرفة المطلقة هنا ولا أحد غيرها..

١٨ يونيو ٢٠١٦

١٨ يونيو ٢٠١٦

أتمنى أن يمرّ السفير الأميركي السابق لدى سورية، روبرت فورد، على السطور التالية، ويتذكّر أنهُ، في منتصف 2013، عرضت عليه مقالاً للمفكر الأميركي دانييال بايبس، فقال معلقاً: "بايبس متطرف ولا يمثل الإدارة الأميركية"، وعندما قلتُ له إنكم تمنعون سقوط الأسد، وتستنزفون الجميع في معركة الشمال، فلا تسمحون لنا بالانتصار عليه، وكلّما تقدم هو وكاد يسيطر تفتحون خزائن الدعم، صمت.

كان بايبس قد كتب في 12 إبريل/ نيسان 2013 مقالاً في صحيفة ناشيونال بوست الكندية، عن الاستراتيجية الواجب أن يتبعها الغرب في سورية، وجاء فيه "على الحكومات الغربية أن تدعم نظام الأسد. وسبب هذا الاقتراح أن القوى الشريرة لا تشكل خطراً كبيراً علينا عندما تتقاتل فيما بينها، كما أن الاقتتال بين الأسد والجماعات الأخرى سيمنع الحسم العسكري وانتصار فريق على آخر. ولو انتصر أحدُ الفريقين، فإنه سيشّكل خطراً أكبر علينا. لهذا، على القوى الغربية أن تقود الأطراف المتقاتلة في سورية إلى حالة من الجمود، بحيث تدعم الطرف الخاسر، لكي يستمر في القتال، من أجل إطالة أمد الصراع".

ويعمل بايبس مدرساً للتاريخ في جامعات أميركية، وفي الكليات الحربية خصوصاً، عاش سنوات في مصر، ويتقن العربية والفرنسية والألمانية، وشغل مواقع حساسة ساهمت في نشر آرائه في الأوساط الأميركية، فقد تولى رئاسة هيئة فولبرايت للمنح الدراسية للطلاب غير الأميركيين، وأصبح عضواً في مجلس إدارة معهد الولايات المتحدة للسلام، ومديراً لمعهد السياسة الخارجية، بالإضافة إلى عمله مستشاراً لأهم شركات المال والصناعة ومؤسسات الحكم في أميركا، وله موقع على "الإنترنت" متوفر بالعربية، يتحدثُ فيه عن المخططات الأميركية القذرة في المنطقة، بصراحة وفخر.

ويجد المتابع للواقع السوري أنّ ما نظّر لهُ بايبس، قبل ثلاثة أعوام، تمّ تطبيقهُ بإتقان في الساحة السورية، حيثُ دخل الصراعُ فيها حالةً من الجمود، ومن الاستنزاف لجميع القوى المتحاربة، وكلّما رجحت كفةُ طرف على الآخر، يتمّ تزكية الصراع بجرّ أطرافٍ جديدة إليه، وهذا ما يحصل. فيمتدُّ اليوم الصراع في سورية على عدّة مستويات، محليّة وإقليمية ودولية، طائفية وإثنية، وها هي الولايات المتحدة تسعى إلى إدخاله في بعدٍ جديدٍ، هو البعد العرقي بين العرب والكرد. حيثُ تقدّم دعماً مطلقاً لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، فقوّت جناحه العسكري المتمثل بوحدات حماية الشعب، وجعلت منه قوة ضاربة في الشمال والشمال الشرقي من سورية، وحتى تطمس معالم هذا التشكيل العرقي، عمدت إلى دمج بعض الفصائل العربية الصغيرة ضمن صفوفه، إضافة إلى مجموعاتٍ محلية ذات تنوع طائفي، لتشكل "قوات سورية الديمقراطية"، والتي تحكمُ ضمن مناطق سيطرتها بإدارة ذاتية وفيدرالية، أعلنتها من طرفٍ واحد، قبل ثلاثة أشهر تقريباً.

تسعى هذه القوات حالياً إلى السيطرة على مدينة منبج الاستراتيجية في شرقي حلب التي يسيطر عليها تنظيم الدّولة الإسلامية (داعش)، وتدعمها طائرات التحالف الدولي، ومئات المستشارين والجنود الأميركيين براً، وستتبع السيطرة على منبج معارك على باقي مناطق ريف حلب الشرقي، الواقعة تحت سيطرة التنظيم، وأهمها مدن الباب ومسكنة ودير حافر وجرابلس. لتخطو القوات الكردية، بالتالي، خطوةً كبيرةً، نحو وصل مناطق سيطرتها شرق سورية بمنطقة عفرين التي تسيطر عليها شمال غرب حلب. وبهذا، تكون قد سيطرت على الشريط الشمالي السوري بشكل شبه كامل، ما يعني أن الكيان الكردي أصبح أمراً واقعاً.

لم يكن موقف الولايات المتحدة من الثورة السورية ضبابياً، كما تصفهُ أطرافٌ في المعارضة السورية، بل كانت لديها استراتيجية واضحة، تعتمد على إطالة أمد الصراع الذي يستنزف كل خصومها ومنافسيها، فلماذا تريدُ أن توقفهُ، وهي تسعى دوماً إلى عالمٍ يُحكمُ من قطب واحد، فقد أحجمت عن دعم السوريين، ومنعت عنهم أي دعم حقيقي من حلفائهم، يفضي إلى حسم الصراع مع نظام الأسد، أو إرغامه على حل سياسي حقيقي. واليوم تمضي بتغذية الصراع بأبعادٍ وأطرافٍ جديدة، وتسعى إلى ترسيم حدود هذه الصراعات بالدّم، ليس في سورية وحدها، وإنّما في المنطقة برمتها، غير مكترثةٍ بمصالح حلفاء الأمس، فها هي تهدّد تركيا بأمنها القومي بكيان كردي على حدودها الجنوبية، وتضيق الخناق على العربية السعودية بإشغالها بحروبٍ دبلوماسيةٍ، تتهمها تارةً بدعم القاعدة في تنفيذ هجمات "11 سبتمبر"، وأخرى بانتهاك حقوق الأطفال في اليمن. وفي العراق، تؤمن الغطاء الجوي والدعم اللوجستي لمليشيات الحشد الشعبي الطائفي التي يقودها قاسم سليماني، عدو الأمس وحليف اليوم.

وبشأن المسار السوري، كان واضحاً، منذ البداية، أن الولايات المتحدة الأميركية ليست في وارد السماح بإسقاط نظام الأسد، لكنها اليوم انتقلت من مرحلة حمايته إلى مرحلة التحالف معه، لرسم "سايكس بيكو" جديدة للمنطقة على دماء أهلها وأشلائهم. وفي المقابل، تعملُ على احتواء القوى السياسية السورية من جهة، وتستخدم روسيا في القضاء على القوى الثورية من جهة أخرى.

١٨ يونيو ٢٠١٦

١٨ يونيو ٢٠١٦

في الوقت الذي يضع التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول الإرهاب العالمي، جمهوريةَ إيران الإسلامية في مقدمة الدول الراعية للإرهاب، تتحالف الولايات المتحدة الأميركية مع إيران وجمهورية روسيا الاتحادية ونظام بشار الأسد، في إبادة الشعب السوري، وتدمير مدنه وقراه، وتصدر الخارجية الأميركية بياناً يعدّ جماعةَ الحوثيين الإرهابية منظمة غير إرهابية، وتعمل أميركا على التمكين للأكراد السوريين ليقيموا كياناً هجيناً لهم في شمال شرقي سورية، يكون مصدر خطر دائم على السلامة الإقليمية لتركيا، والتجربة الأولى «بروفة» لإعادة رسم خرائط جديدة للمنطقة على أسس عرقية وطائفية وبرؤية استعمارية ماكرة.

فماذا نصدق إذاً، تقرير الخارجية الأميركية، أم الواقع على الأرض الذي ينطق بالحقائق التي تعلو فوق الشك؟ وهل الإدارة الأميركية تعمل من أجل السلام واستقرار الأوضاع في الإقليم حقاً؟ أم هي ضالعة مع روسيا التي تنافسها، لفرض الأمر الواقع من خلال تنفيذ سياسة التطهير الديموغرافي التي باتت واضحة المعالم؟ وكيف تكون إيران صاحبة المرتبة الأولى في سلم الدول الراعية للإرهاب، وتقبل الإدارة الأميركية التعاون معها، هذا التعاون الذي وصل إلى درجة التحالف في كل من سورية والعراق وفي غيرهما من دول المنطقة؟ أليس هذا الوضع الذي يتجاوز كل الحسابات المنطقية، بل يتعارض كلية مع القوانين الدولية، هو علامة منذرة بالأخطار الكثيرة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في هذا الجزء من العالم؟

إن العالم أجمع يتابع في ذهول شديد، فصول المأساة الإنسانية في مدينة حلب السورية التي تدمر تدميراً ممنهجاً متعمداً وشاملاً، من طرف السلاح الجوي الروسي، وقوات نظام بشار الأسد، والقوات الإيرانية بأسمائها المتعددة والميليشيات التابعة لها، ومنها «حزب الله» اللبناني. كما يشارك تنظيم «داعش» الإرهابي في تحقيق أهداف نظام دمشق حتى وإنْ بدا في ظاهر الأمر أنه يحاربه. فليس صحيحاً أن حلفاء الأسد ثلاثة هم إيران وروسيا و «حزب الله». إنهم أربعة بإضافة الولايات المتحدة إلى القائمة. وهذا هو المصدر الرئيس للقلق المرعب الذي يهز الثقة في النظام العالمي الحالي، ويبعث على الشك في مصداقية مجلس الأمن الدولي الذي فقد أهليته ليكون صانعاً للسلام ما دامت الدولتان الدائمتا العضوية فيه، الولايات المتحدة وروسيا، ضالعتين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأرض السورية، حتى وإن ظهر الاختلاف في الشكل وليس في الجوهر بينهما، وأنهما تتعاونان مع تنظيمات إرهابية ودولة راعية للإرهاب.

إن ما تتعرض له مدينة حلب، من تدمير كاسح أتى على البشر والحجر والشجر، هو كارثة إنسانية وبيئية ومعمارية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، حتى في الحربين العالميتين الأولى والثانية. فحلب مدينة لها مكانة عالية في الحضارة الإسلامية، فهي إحدى أمهات المدن التاريخية. وفي سنة 2006 احتفل بها عاصمةً للثقافة الإسلامية، لما تزخر به من معالم أثرية متنوعة، وتراث علمي وثقافي متعدد المصادر، ولما كان لها من إبداعات متميزة في حقول الثقافة العربية الإسلامية والثقافات الإنسانية عموماً، التي شاركت في إغنائها شعوب شتى كانت تتوارد على مدينة حلب باعتبارها المحطة الأكثر تميزاً على طريق الحرير عبر العصور التاريخية المتعاقبة. فهل هذه مؤامرة دولية ضد الحضارة الإنسانية وبالذات الحضارة الإسلامية في بلد كان ولا يزال، متحفاً طبيعياً مفتوحاً لا نهاية لتنوعه المبدع؟ إن تدمير حلب يدق ناقوس الخطر، وينبئ بأن القادم سيكون أسوأ وأشد رعباً، فهي رمز الحضارة ومنبع الثقافة، تشكل مع رصيفتها دمشق، درتين من درر التاريخ الإسلامي المجيد.

ونحن لا نملك إلا أن نستغرب موقف الصمت الذي يلوذ به المجتمع الدولي إزاء الكوارث المنقطعة النظير التي تغرق فيها سورية، الدولة العضو المؤسس للأمم المتحدة، وللمنظمات الدولية التابعة لها، ولجامعة الدول العربية، ولمنظمة التعاون الإسلامي. فلماذا تصمت منظمات حقوق الإنسان الدولية، والقيادات الدينية والثقافية والنخب الفكرية والإعلامية في العالم كله، وتمتنع عن التعبير عن إدانتها الصريحة للأطراف المشاركة في تدمير حلب عاصمة الثقافة الإنسانية بامتياز، وتعمل في إطار جهود دولية مكثفة لوقف الحرب التدميرية الكاسحة التي تتعرض لها هذه المدينة التاريخية العريقة ويتعرض لها الشعب السوري بكل أطيافه؟

الواقع أن التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول الإرهاب العالمي لسنة 2015، والتناقضات المحيطة به وما يجرى على الأرض، كل ذلك يثير الشكوك حول توجّهات أميركا وروسيا في شأن المنطقة، وأنهما تعملان في شكل متضامن لتغيير الخرائط، وخلط الأوراق، وإعادة بناء الإقليم على غير الأسس التي بني عليها بعد الحرب العالمية الأولى. وهنا يكمن الخطر الوجودي الكبير الذي لا يجب التهاون في مواجهته بكل الوسائل المتاحة.