٢١ أغسطس ٢٠١٨

٢١ أغسطس ٢٠١٨

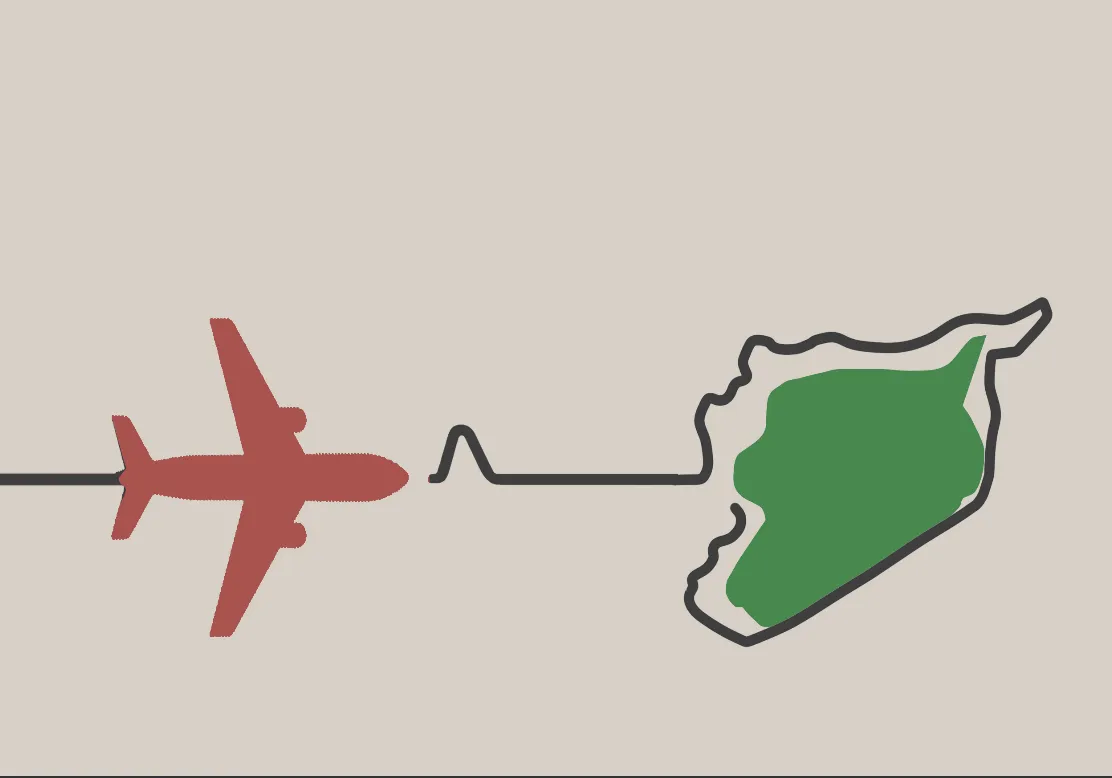

تسارع روسيا الى إغلاق ملف الحرب في سورية، وتسعى إلى إيصال رسالة الى كل الأطراف الإقليمية والدولية أن الحرب انتهت، ليس مهماً كيف، المهم أن في سورية دولة وحكومة شرعية وعلى الآخرين قبول هذا الأمر تماماً كما تقبل المجموعة الدولية أي حكومة وطنية في العالم وصلت إلى السلطة من طريق الانتخابات، فليس من حق أي طرف وضع اشتراطات سياسية وتحديد كيف يكون أداء السلطات الوطنية، ما دامت القضية مرتبطة بالسيادة الداخلية، وما دامت حكومة هذه الدولة لا تمارس أعمالاً غير قانونية على المستويين الإقليمي والدولي.

بيد أن روسيا تعرف حق المعرفة أن نظام الأسد لا يشبه أي حكومة منتخبة في العالم، بل هو نظام ارتكب مذابح منهجية بحق محكوميه، كما أنه لم يبق نمط من أنماط حروب الإبادة من دون أن يجربه على البيئات التي ثارت عليه، كما أنه ومنذ سنة 2011 وحتى هذا التاريخ، أسقط القانون في شكل نهائي، ولم يلجأ إلى قانون الطوارئ، على رغم قساوة هذا القانون أصلاً، بل حوّل البلاد إلى فوضى رهيبة كان الهدف منها تحفيز عناصر ميليشياته وميليشيات حلفائه على زيادة إنتاجيتهم في القتل والقمع إلى أبعد الحدود، ما دام لا قانون يحاكمهم ولا ضوابط تردعهم، وكل عنصر ميليشياوي يستطيع اتخاذ القرار وفق تقديره ومزاجيتيه.

ويؤشر حجم الدمار الكبير والعدد الهائل للقتلى والمشوّهين الى تلك الحقيقة الصلبة، لكن هذا بدوره يثبت حقيقة تسعى روسيا الى تمريرها، وهي أن هذا النظام الذي أسقط القانون عمداً لسحق المعارضة أسقط في الوقت نفسه أهليته القانونية لحكم البلاد، فالقانون ليس عباءة يتم خلعها متى ما أراد الحاكم، وهذه الحالة لا تستقيم مع مسألة إعادة تأهيله سياسياً، فيما الوضع الطبيعي أن يجري توصيفه كطرف من أطراف الصراع، التي يجب أن تحاكم على ارتكاباتها في الحرب، ولا يحق له تالياً احتكار المجال السياسي وادعاءه تمثيل الشعب ولا حتى غالبيته، ولا تحويل إجراءات الاستسلام، التي حصلت على أيدي أطراف خارجية، إلى وثائق تسويات نهائية وإعادة تأهيل نظام الأسد حاكماً على الجغرافية والديموغرافية السوريتين.

تدرك روسيا كامل المشهد وجميع التفاصيل التي شكلته، فقد عملت على صياغة الجزء الأكبر من هذا المشهد وتركيبه، وهي شريك قاتل للأسد في جميع الأرجاء السورية، وتعرف أن ملف الأسد مثقل بعشرات، إن لم يكن بمئات القرارات من المنظمات الدولية وغير الحكومية، وبالتالي فهي تواجه مهاماً تكاد تكون مستحيلة على صعيد إعادة تأهيل الأسد دولياً، بخاصة أن الأمر وصل إلى حد اندماج تلك القرارات في القوانين الوطنية والإقليمية للكثير من الدول، ولم يعد حكراً على المنظمات، ما يجعل من صعوبة تمرير تأهيل الأسد تبدو كأنها لعبة حاوي تمارسها الديبلوماسية الروسية وهي تعرف أن الجمهور المتلقي يعرف أن الأرانب التي يخرجها لافروف من كمه ليست حقيقية.

تدفع هذه الحقيقة المربكة روسيا إلى اجتراح تكتيكات وأساليب تحاول من خلالها اختراق هذا الجدار الدولي بوجه تأهيل نظام الأسد، ثم تفكيكه في مرحلة لاحقة، وتراهن على أن العالم الذي تعب من الأزمة السورية لديه استعداد كبير للتغاضي عن تفاصيل كثيرة حصلت في الحرب السورية، وبالتالي فإن هذا العالم تنقصه فقط المحفزات ليتجاوز العقبات التي تم وضعها في لحظة « ملتبسة»، وأن استمرار روسيا في الإلحاح على هذا الطلب وعدم التراجع عنه سيأتي بنتائج جيدة، فكما تراجعت القوى الدولية عن هدف إسقاط النظام، وكذلك سمحت له بإعادة سيطرته على أجزاء واسعة من سورية متغاضية عن أساليبه الرهيبة، فلا بد أنها ستقبل في النهاية تأهيل الأسد.

إضافة الى ذلك، تراهن روسيا على أسلوب قضم المواقف الدولية بهذا الخصوص، وقد جربت بنجاح هذا الأسلوب عسكرياً حيث قضمت مناطق المعارضة قطعة تلو أخرى حتى أخرجتها نهائياً من اللعبة، ويبدو أن روسيا، المبهورة بنتائج هذا الأسلوب، تعمل على ترحيله للمجال الديبلوماسي في مشروعها إعادة تأهيل الأسد، والواضح أنها تبدأ من الخواصر الرخوة للبيئة الدولية وتضغط عليها بكثافة لتحقيق هذه الغاية، مثل الدول الإقليمية، لبنان والأردن وتركيا، التي لديها مشاكل معقدة على صعيد مسألة اللاجئين السوريين، وتبدأ روسيا كذلك من قضايا ليست لها علاقة بالسياسة، بل في الغالب قضايا تقنية واقتصادية وإدارية، مثل فتح المعابر الحدودية حيث يستفيد الجميع من التجارة الخارجية والبينية، وكذلك إعادة اللاجئين إلى مناطقهم في سورية، وتخليص بلدان الإقليم التي تعاني من ضغوط على الخدمات والموارد، ما يتسبب بأزمات داخلية في هذه البلدان.

وضمن هذا التكتيك، تسعى روسيا إلى زعزعة الموقف الغربي وإضعافه، من خلال تحقيق اختراقات في مواقف بعض دوله، ولا بأس إن حصل ذلك تحت عناوين غير سياسية، مثل استمالة فرنسا إلى تقديم مساعدات إنسانية، أو النقاش مع ألمانيا حول أفكار معينة بخصوص عودة اللاجئين، ثم يتطوّر الأمر إلى أن مثل هذه الإجراءات تستدعي فتح قنوات تنسيق وتواصل مع نظام الأسد، لأغراض تقنية بحتة ومن أجل إدارة هذه العمليات، وذلك يستدعي بالطبع إعادة تشغيل أجزاء من سفارات هذه الدول، بمستوى أقل من سفير، قائم بالأعمال مثلاً أو قنصل، للإشراف على تنفيذ عملية إعادة بعض اللاجئين، وتبادل المعلومات في شأن بعضهم وهكذا. ولتدعيم هذا التوجه، تصر روسيا على أنه لا يوجد محتوى قانوني، ضمن حزمة الادعاءات على نظام الأسد، يمنع إعادة تأهيل النظام، فما دام مجلس الأمن لم يصدر قراراً واحداً، او بالأحرى لم تسمح روسيا بتمرير قرار واحد يثبت ارتكاب الأسد جرائم الحرب، وما دام مجلس الأمن هو المرجعية القانونية والسياسية الأعلى بين المنظمات الدولية، فكل ما عداه ليست له قيمة.

غير أن أخطر تكتيك تقوم به روسيا، هو تحريف رواية الحرب نفسها، وفي الوثائق التي قدمتها لدول الجوار كـأفكار للنقاش معها حول إعادة اللاجئين، مرّرت روسيا شرطاً غريباً، وهو ضرورة تقديم المعارضة السورية ضمانات بعدم تهديد حياة اللاجئين العائدين، فالواضح أن روسيا تريد تثبيت فكرة أن المعارضة هي السبب في تهجير السوريين، ثم أين هي المعارضة في حمص ودرعا والغوطة حتى يمكنها القيام بذلك؟

لا شك أن روسيا ستعمل بكل طاقتها من أجل إعادة تأهيل نظام الأسد، وستسعى إلى تفكيك مواقف الدول والأطراف بمختلف الطرق والوسائل، لكن في المقابل، يوجد موقف لا يزال صلباً حتى اللحظة، ولا يبدو أنه قابل للتطويع في المدى المنظور، ولأن روسيا مستعجلة في قطف ثمار تدخلها في سورية، فقد يستدعي الأمر بحثها عن بدائل لخطة تأهيل الأسد، وهنا مكمن رهان الغرب على التشبث بمواقفه.

٢١ أغسطس ٢٠١٨

٢١ أغسطس ٢٠١٨

يعيش إقليمنا على وقع أزمتين اقتصاديتين هائلتين، في إيران وفي تركيا، ولكل من الدولتين المأزومتين حضور كبير في المأساة السورية. هذه المعادلة تفرض بدورها تساؤلاً عن ارتدادات انهيار الاقتصادين على حضور كل من طهران وأنقرة في الحدث السوري، ومدى تأثر دورهما في هذه اللحظة السورية التي تشهد تحولات بدأت تظهر ملامحها الميدانية!

ليس في سورية من يمكن أن يستثمر في وهن أصاب نفوذ كل من إيران وتركيا. لا قوى سورية يمكنها أن تطمح إلى ذلك. النظام الذي يتراءى لنا أنه في صدد إعادة التقاط أنفاسه لا يمكنه فعل ذلك، وما يجري اليوم هو إعادة تموضع جناحيه الدوليين حول خريطة نفوذه المستجدة. موسكو تتقدم على حساب طهران. المعادلة نفسها تصح، وعلى نحو أوضح في حالة المعارضة، والمعادلة هنا هي أن موسكو تتقدم على حساب أنقرة.

لكن ثمة لاعباً آخر بدأت الوقائع تكشف عن تقدمه جراء مؤشرات تأزم كل من أنقرة وطهران، وهذا الأخير ستكون حصته محفوظة في جمهورية الأسد الثانية. إنه تل أبيب التي جرى تثبيت الوضع في جنوب سورية وفق رغباتها، وتولت موسكو المهمة بصمت لكن بمثابرة. والآن صار بإمكاننا معرفة سر الدفء الذي يسود العلاقة بين بنيامين نتانياهو وفلاديمير بوتين، ذاك أن المرء وكلما لاحا له في لقاءاتهما الكثيرة، مبتسمين ومطمئنين، شعر أنه أمام لغز ليس بيده ما يساعده على تفسيره.

لكن للمشهد في ظل تداعي اقتصادي الحرب السورية، أي الاقتصاد الإيراني والاقتصاد التركي، بعداً غرائبياً. فواشنطن هي من يتولى نحر الاقتصادين وموسكو هي من يستثمر. ما جرى في جنوب سورية وما يبدو أنه سيجري في شمالها، سيكون جزءاً من خريطة يتولى الضباط الروس رسمها. الشرطة الروسية هي الضمانة في الجنوب لكل من إسرائيل وعمان وضمانة للسكان أيضاً، ويبدو أن ثمة سيناريو موازياً يُعد للمناطق الكردية، تكون فيه موسكو ضامناً لأكراد سورية، وقناة لتصريف توتر أنقرة من طموحاتهم بإقليم وبفيدرالية على حدودها الطويلة مع سورية.

الأرجح أن موسكو تعد العدة لدور في الإدارة المحلية تلعبه «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سورية، سيكون موازياً وربما فاق قليلاً دور «الشرطة المحلية» في جنوب سورية. وما الزيارة الثانية التي قامت بها قيادة هذه الوحدات إلى دمشق إلا جزء من عملية تحضير لهذا السيناريو.

لكن علينا الآن أن نبدأ رصد الحدث السوري انطلاقاً من الاحتمالات التي تمليها أزمتا طهران وأنقرة وتداعي اقتصادهما. فالانهيار ما زال في مراحله الأولى، ونتائج انخفاض قيمتي التومان الإيراني والليرة التركية لم تصل بعد إلى العمق السوري. قدرة أنقرة على رعاية ثلاثة ملايين لاجئ سوري وتوظيفهم في حضورها في تلك الحرب ستتراجع، وتمويل طهران الميليشيات الشيعية المقاتلة في سورية بدأ ينضب. قد لا يعني هذا تراجعاً لفرص استمرار الحرب، لكنه يعني من دون شك تغيراً في معادلات النفوذ في سورية على المستويين الميداني والسياسي على حدٍ سواء.

كان من الصعب على طهران أن تقبل بهذا الانكفاء «الناعم» عن الحدود مع إسرائيل هي التي شقت الطريق إلى هناك عبر الكثير من الدماء والحروب الأهلية والمذهبية، لولا شعورها بصعوبة خوض حربين في الوقت نفسه، الأولى عسكرية مع تل أبيب في سورية، والثانية اقتصادية مع واشنطن في إيران. والأرجح أن يصيب أنقرة في شمال سورية ما أصاب طهران في جنوبها. على أن موسكو تعرف في الحالين أن هزيمة أنقرة وطهران يجب أن لا تكون نهائية، وأن المنتصر يجب أن لا يكون سورياً.

في جنوب سورية تحول ما تبقى من فصائل معارضة إلى شرطة محلية لا يضير النظام وجودها، ومن المرجح أن يكون هذا مصير الوحدات الكردية في الشمال. أما النظام «المنتصر» فسيكون بدوره شبه «شرطة محلية» تدير مناطق «سورية المفيدة»، مع معدل قسوة تدرك موسكو أنها «ضرورية» لكي يحمي النظام نفسه من محكوميه.

٢١ أغسطس ٢٠١٨

٢١ أغسطس ٢٠١٨

وجوهٌ وأسماء وأرواحٌ وأشلاء تغمرها الوقائع الإخبارية والمقاطع النمطية والإحصاءات العددية، حتى يطغى التناول الوقائعي والكمِّي على مآسي الشعوب، فيطمس الإحساسَ بضحاياها ويواري تفاصيلها المذهلة. ستبقى المحنة السورية، بأبعادها القياسية المتخِّضمة، وبنزيفها الدافق ودمارها الفائق، جرحاً غائراً في وعي يَقِظ، وستحمل الأجيالُ ذاكرةً تتزاحم فيها الوجوه وتتراكم معها التفاصيل، التي تستحقّ كلُّ منها وقفاتٍ ونظرات تنتشلها من فتور الحسّ وانكفاء الضمائر. ومن تفاصيل المأساة أطفالٌ انطلقت بهم زوارق التهريب دون ذويهم، حتى رَسَوْا في بيوت أوروبية بانتظار التئامٍ قد لا يأتي، وجدّاتٌ هلكن في غابات البلقان مع مسنّين تجمّدت أطرافهم في صقيع لا يحابي العالقين عند الحدود.

وفي المحنة السورية، كما شقيقاتها اليمنية والعراقية والليبية والأفغانية وغيرها، رسائل بليغة تبعث بها أشلاءٌ متناثرة إلى كل ضمير، فكيف إن كانت القطعةُ الشاخصةُ للناظرين قدَماً فريدة؛ هي كل ما تبقّى من صبيّ سحقه برميل متفجِّر؟ إنها "قدمٌ بطعم الموت، تمرِّغ أنفَ عالمنا، بكل أصناف الهوان، قدمٌ تضاهي هامةَ الدنيا التي ظلّت تنام، قدمٌ ذبيحة، أو رايةٌ رُفعت.. فوق الرُّكام". وقد جاوزت المأساة السورية حدود الجغرافيا حتى تحرّكت شواهدها عبر أقاليم العالم، فكانت هذه المعايشات الوجدانية المغموسة بالآلام المتزاحمة عبر منافٍ نتقاسمها.

صعدتُ القطارَ الألماني المتطوّر من فيينا قاصداً ميونيخ، فخالجتُ بمتاعي الخفيف جموعَ اللاجئين الذين تقطّعت بهم السبل في بحثهم عن مستقرّ ومستودع فوق رقاع الجغرافيا. اختطفَنا القطارُ سريعاً، منطلقاً بمحاذاة الدانوب صوب منبعه، فتلازَمَت في صفوف الجالسين ملابسُ أنيقة كالتي أحظى بها على استحياء، وهيئاتٌ رثّة توزّعت على المقاعد، وها نحن نتشاطر جميعاً حصتنا من مخزون الهواء ورشفة الماء ومساحة البصر وضجيج السفر.

ما إن بلغ القطارُ بنا تخومَ ألمانيا، التي تقف على رأسها امرأة يُقال لها أنجيلا، وهو اسم ملائكي لمن برزت من يومها في هيئة الأم الرؤوم؛ حتى عاجَلَنا بالمكوث في مدينة باسّاو، المحاذية للنمسا التي جاوزناها. صعدت قوات الشرطة إلى عرباته، ولا يفوتك أن تلحظ بَسْطَتها في الأجسام واقتصادها في الابتسامة واستجماعها السلاح والعتاد، كنايةً عن الجاهزية للمواقف جميعاً.

فحص المسلّحون الوثائقَ والأوراق بتمعّن، وأمروا اللاجئين واحداً واحداً بالنزول من القطار فوراً. كانوا لطفاء وهم يصدرون الأوامر الصارمة التي تحطّمت معها أحلام وتبخّرت بأثرها آمال، وتبدّد إذعاناً لها مزيدٌ من المال، فمن المرجح أنّ بؤساء العصر من أشقائنا وشقيقاتنا قد اشتروا تذاكر قطارهم رجاءَ أن يبلغ بهم محطته الأخيرة في هامبورغ القاصية، وبات عليهم الآن أن يقبعوا هنا للنظر في تصريفهم إلى وجهاتٍ مبعثرة أو أن يُقذَف بهم وراء الحدود.

مضى الشبان والشابات والأمهات والأطفال وكبار السنّ والمرضى في مسير طويل، لا تنقصه سوى موسيقى جنائزية، مَضَوْا منصاعين لمصائر غير معلومة تُدبَّر لهم. إنه المسير الذي سيذكرونه محفوراً في وعي أجيالهم القادمة، التي لا يُعلَم أين ستنشأ، وكدتُ أهتف بهم من أعماقي: لا تجزَعوا! فأنا شقيقكم في المِحنة وإن سبقتكم إليها قرناً من زمن، وما زلتُ أرتحل عبر العوالم وروحي تطوف هناك.. في يافا.

كانوا رفاق الرحلة المغموسة بالآلام، وافترقوا عنّا هنا في باسّاو، ومن ورائهم آلافٌ مؤلفةٌ ممن ينتظرون قطاراتٍ متلاحقة كي تحملهم إلى المصائر ذاتها. ما إن تُنصت لحديثهم في محطات فيينا أو ما قبلها حتى تتسلّل إلى مسامعك وفرةٌ من أسماء البلدان والمدن والقرى والجزُر التي اجتازوها ناجين من التهلكة التي ألمّت ببعض رفاقهم. ليس بوسعك بعد هذا أن تحلم بقضاء عطلة ممتعة في جزيرة يونانية أو غابة بلقانية أو حاضرة مجرية، وقد صارت جميعاً محطات في خرائط المأساة.

لا تنقطع حكاياتهم عن جشع المهربين الذين تجرّدوا من الإنسانية، والألوف المؤلفة من اليورو التي دفعوا بها إلى سماسرة الأرواح في رحلة لم تنته بعد؛ وإن آلت ببعضهم إلى جوف البحر أو نعوش لم يودِّعها أحد. ثم إنهم يحملون متاعهم الخفيف ويركبون المخاطر التي لا تتيح لأحدهم أن يمسّ الماءُ رأسه أياماً وأسابيع، حتى يتسلل إلى أنفك أثرُ شقائهم من بعيد.

لن تنسى في مخالجتك هذه المأساة الشاخصة للناظرين؛ وجهَ طفل أو ضفيرة طفلة، إذ يُحمَل الصغار إلى عوالم لا يعرفونها ولا تعرفهم، ليُغرَسوا رغماً عنهم في أرضٍ جديدة لا تتحدّث بلسانهم ولا يشبهون أهلها سوى بالتماثل في العينين واللسان والشفتين، والقلوب التي في الصدور .. إذ تلمس أوجاع البشر أو تعمى عنها.

وَحدَهُ هنا

يدسّ كفّه في جيبه، أو تتوارى كفّاه معاً في جانبيْ سرواله، وهو من قماش الجينز غالباً. يرتدي قبّعةّ تحمل علامة شهيرة وإن كانت مقلّدة، قبّعة مخصصة لأولئك المتحفِّزين الذين لا يبدو مثلهم. يمضي وحيداً وعيناه حائرتان، وقد تخفيهما نظّارةٌ معتمة، أو يقف مستنداً إلى جدار، منتظراً من قد لا يأتيه. وَحدَهُ هنا من يبدو كذلك، وكأنه قادمٌ من وراء الجبل، أو جيء به من عالمٍ آخر.

لا تتسلّل البسمةُ إلى صفحةِ وجهه الأسمر، بتضاريسها القاسية، وإن سَمِعتَ له قهقهةً يتيمةً بمعيّة هاتفه؛ المحمولِ بيَدٍ تُنبئ بمشاقّ خاضتها ومسيرة إنهاك اجتازتها؛ أو لا تزال فيها عالقة. وهاتفه هذا هو رفيقه حيثما حلّ، أو نافذته التي ينسلّ عبرها من ديارٍ لم تفتح له قلبها، ليرتحل مع جهازه المحمول بوجدانه إلى حيث كان، في ريف دمشق أو إدلب أو حلب.

ولا تفارق الدُّمى ابتسامتَها

دُمى باسمة، يحملها طفل في مثل قامتها. دمى ملوّنة يحتضنها بوجهه الشاحب، بوجهه المستدير المجرّد من الانفعالات. يطوف بها، وقد انتصف الليل المطير، على بقايا الجالسين في مطاعم المدينة، التي لم يجرِّب ملاعبها وملاهيها. ليس طفلاً هذا ابن الثامنة أو التاسعة، فقد شقّت الحياة مسالكها في كفّيْه وتخلّلت أدرانُها أظفارَه، منذ أن قذفت به الحرب من قريته إلى أزقة اسطنبول، حيث يطوفها كل يوم وليلة، طلباً لفتات المال من العابرين.

يعمل الطفل لصالح أبيه الذي فرِّق أولاده في أرجاء المدينة التي لا تعبأ بوجوه قاطنيها، ليرجِعوا إليه في الهزيع الأخير من الليل حاملين قطعاً معدنية هي مزيج من الأثمان والصدقة، استعداداً لانطلاقهم في الدروب ذاتها في يوم جديد، سيكون كسابقه ولاحقه. يشتغل الصبيّ في تصريف دمى بهيجة يقترضها الأب من تاجر جَشِع، هو ابن ريفهم المهجّر، على أن يقع السداد بعد البيع.

وفي انتصاف الليل يتحسّب الصغير من جشع التاجر المُوَرِّد، الذي يظهر له فجأة خلال جولته التفقدية لمطاردة الصغار الذين يتقاسمون الأزقّة، فيسلِّط ضغوطه عليهم لتحصيل المعلوم. يترجّل الجَشَعُ على ساقيْن، ينفلت لسانه الفاحش بأقسى النعوت المُستلّة من قعر الشتائم النابية، تنهال السياط اللفظية على حامل الدمى الباسمة: "قل لأبيك أيها الوغد.. قل لأبيك.. إن لم يدفع.. سأفتك به.. سأجعله قطعاً من لحم، أتفهَم؟!". لا تشفع للصغير الذي يحتضن الدمي كلّ اعتذارياته المعهودة ولا أقسامه المغلّظة بأنه لا يحمل قطعة نقد واحدة: "ليس معي ليرة واحدة، صدِّقني!".

تشتدّ لغة الوعيد الذي تتردّد أصداؤه الهادرة في الأزقة التي تغفو بعد سهر مديد، فتنطلق التهديدات بأنه لن يتوانى عن سحق والده إن لم يدفع دون مماطلة، سيُمعن في إذلاله، سيعتدي عليه، ويفعل به الأفاعيل! رسائل مدججة بالقسوة والفُحش، ينبغي على الطفل أن يحملها لوالده، الذي يرتقبه في حجرة تتقلّب بعذابات قاطنيها. هي رسائل يسمعها الصبي كل ليلة أو ليليتين دون أن تستدعي سطوتُها رمشةً من أجفانه الصغيرة، وهي رسائل لا تنتفض لها دمى ملوّنة، فتواصل ابتسامتها كلّ ليلة، لأنه يحملها إلى عالم بهيج ليس مخصصاً له.

تبلّد الإحساس بالضحايا

شكا صاحبنا: ما لي أراني فقدتُ الشعور بالصدمة والحزن والتأثر حين سقوط أحدهم ضحية في صراع مديد؟ فأجبته: إنما أنت بَشَر - عزيزنا - وما ذكرتَ هو من سماتهم، فإنهم إن اعتادوا أمراً بتكراره لم تنتفض له أبدانهم وإن احتوى الفظائع. والناس إذ تخالج الصدمات المتلاحقة تستهينُ بأمرها مع الوقت، فيتبلّد منها الإحساس بها، وقد تستوقفها حالاتٌ دون الفواجع فتنشغل بها وتأسى لها على نحو لم تحظَ به ما فاقتها من فواجع.

وقد ذكرتَ في طيِّ شكواك أنّك ما عُدتَ تشعر بصدمة أو حزن أو تأثّر عند سقوط أحدهم، وهذا بَيِّنُ العلّة، فَإنَّك إن عددتَهُ "أحدَهم" جُعِل في وعيِك وحدةً عددية لا وجه لها ولا اسماً، فهو كسابقيه ولاحقيه، تغمره الجمهرة الذبيحة التي يتضاءل إزاءها. والحلّ أن تترفّق مع نفسك ولا تجلدها بأرَقِ الاتهامِ بالتبلّد والفتور، ولعلها نعمة أنعم الله بها عليك كي تقرّ عينُكَ ولا تَحزَن، وهذا أدعى للتصرّف على بصيرة بما يُنصِف الراحلين في دنيا فارقوها.

وإن طلبتَ الإحساسَ بما يستأهلُ الانفعالَ به؛ فارجِع البصرَ كرّتين إلى كل ضحية يُرى منها الوجهُ والعينان، واعقِد من سماتِ المشابهة فيها مع من تحبّ - حفظهم الله - وأطلِق العنان لشعورٍ دافق يُخالج وجدانك، ولا تأخذ بنفسك كلّ مأخذ بل افزَع إلى التصرّف الذي يبني ويزرع.. ويقيكَ آفة العجز المتأتية من إحساسٍ قاهر بغلبة الواقع على قواك. واستعن بالله ولا تعجز.

٢٠ أغسطس ٢٠١٨

٢٠ أغسطس ٢٠١٨

ما يريده الروس من تطميناتهم المتواصلة للأمريكيين، بإبعاد الإيرانيين من سوريا، هو في الحقيقة محاولة لمواصلة الاستفراد بالساحة السورية، بعيدا عن الأمريكيين مقابل تطمين واشنطن، بأن موسكو تراعي مخاوفها و»سنعمل على تبديدها، ولكن إبقوا بعيدين».

بلا شك تدرك واشنطن أن روسيا تراوغ، لكن الحفاظ على شعرة معاوية مع بوتين، في بلد يتقلص نفوذ واشنطن فيه يوما بعد يوم، ليس بالفكرة السيئة، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست هذه السياسة نفسها في العراق سابقا، بقبولها ومجاراتها لهيمنة إيران المتغلغلة شعبيا وسياسيا، فلم يكن حينها أمام المسؤولين الأمريكيين من خيارات عديدة، وجيشهم يتعرض لحرب من قبل فصائل التمرد السني، كما أوضح الحاكم الأمريكي بول بريمر، لاحقا في مذكراته، لذلك إن كانت أمريكا عجزت عن منع نفوذ ايران في بلد كانت تتمتع فيه بسيطرة كبيرة، وبوجود قوتها العسكرية كالعراق، فكيف يمكن لها منع هذا النفوذ في سوريا، حيث لا تجد موطئ قدم إلا شمالا، وهي في طريقها للانسحاب أيضا؟ وكيف تطلب من الروس ما عجزت عنه الولايات المتحدة في العراق قبل ذلك؟ قراءة تقرير بيكر هاملتون الذي تحدث فيه الأمريكييون عن أخطاء سياساتهم في العراق، قد يعطينا جزءا من الإجابة في سوريا. من الواضح أن الهدف الروسي المتمثل باستعادة نفوذ الاتحاد السوفييتي خلال حقبة الحرب الباردة مع الولايات المتحدة، يتحقق شيئا فشيئا، وسوريا أحد أهم مراحله، لكنه يتحقق الآن بوتيرة متصاعدة في الشرق الاوسط، من دون مقاومة كبيرة من الولايات المتحدة، بسبب تراجع القوة الأمريكية الملحوظ يوما بعد يوم في المنطقة، فهم يتجهون لتحقيق ما قاله برنارد لويس عن ضرورة البحث عن «خروج مشرف» من المنطقة إذا واصلت واشنطن إخفاقاتها.

الساسة الأمريكيون يعرفون أيضا ان موسكو تخادعهم وتبيعهم بضاعة هي لا تملكها أولا، وهي مجرد تحصيل حاصل في سوريا الأسدية ثانيا، فمن ناحية النقطة الاولى، تحدث كثير من المسؤولين الأمريكيين والسفراء السابقين في عدة مقالات في الأشهر الماضية، ولم تلق رواجا لدى القراء العرب، المقبلون كالعادة على انتقائية تناسب رغبويتهم، تحدثوا بشكل صريح عن أن روسيا لا تملك قدرة أو هيمنة على القرار الإيراني في سوريا، وأن دور موسكو هو شراكة مكملة وليس مهيمنة. وناقش محللون آخرون تفاصيل ذلك في مفاصل الدولة السورية عسكريا وأمنيا، لذلك لا تملك روسيا هذا الترف السلطوي لتعد الامريكيين بما لا تملك. أما النقطة الثانية، فهي أكثر مفارقة، فالخروج المادي لبعض المستشارين الإيرانيين في سوريا والميليشيات الموالية لهم، هو اصلا تحصيل حاصل بعد إنجاز مهمتهم التي دخلوا لأجلها، وهي استعادة مناطق المعارضة وتثبيت حكم الاسد، فلا وجود عسكري رسمي ايراني، إلا من خلال ضباط يقودون غرف عمليات عسكرية وأمنية، وميليشيات شيعية معظم افرادها ليسوا إيرانيين، مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، كل هؤلاء لن تكون حاجة لوجودهم بعد استعادة أدلب المفترضة نهاية العام الجاري، لكن النفوذ الإيراني الاكبر سيبقى في سوريا، وهو بشار الأسد، فما دام الاسد باقيا في دمشق فإن ايران باقية وبقوة في سوريا، فهو حليف طهران الذي قاتلت لسنوات من أجله، ودفعت بكل حلفائها لمؤازرته من العراق ولبنان، وهو ثمرة تماسك التحالف الايراني الشيعي الأقلوي في المشرق، وعلينا أن لا ننسى أن سوريا اصبحت اكثر قوة في لبنان بعد خروج جيشها، وليس خلال تواجد قواتها هناك، من خلال تنامي قوة حزب الله في لبنان، وكذلك إيران هي اكثر قوة في لبنان، من دون أن يكون لديها جندي ايراني واحد، لذلك فإن الحديث عن خروج لقوات أو شخصيات عسكرية نظامية ايرانية من بلدان كسوريا ولبنان، لا قيمة له في منطقة لا تعترف بالمقاييس التقليدية، حيث تحول مفاتيح الجنة على صدور الملايين من أتباع آيات الله في العراق ولبنان وشرق السعودية والبحرين واليمن، تحولهم إلى جنود مجندة لإيران غير مسجلين رسميا في القوات الإيرانية.

١٩ أغسطس ٢٠١٨

١٩ أغسطس ٢٠١٨

على الرغم من المشهد المأساوي الذي وصلت إليه الأزمة السورية بعد سبع سنوات من الثورة، ما يزال النظام والمعارضة ينظران إلى تطورات المشهد السوري من منظار الفوز والهزيمة: النظام يعتقد أنه انتصر ومنع المعارضين والإرهابين من السيطرة على الدولة، وأنه يحظى برضى دولي وإن لم يظهر ذلك على المستوى الرسمي، في حين تعتقد المعارضة الرسمية والشعبية أن المجتمع الدولي غدر بالثورة المسلحة، لكنه لن يتخلى عن الثورة السياسية ومطالبها وإن بدا متراخيا على المستوى الرسمي حيال هذه المطالب.

هذه الرؤية هي التي تجعل كلا الطرفين يرفضان أنصاف الحلول، ويتمسكان بمواقفهما الحدية، ولم يدركا أن مطالب كل واحد منهما لن تتحقق كاملة، وإنما سيتم تحقيق جزءا منها: المعارضة تتعامل مع الثورة السورية من منطلق قيمي أخلاقي، فتطلق أحكاما وجوبية ـ معيارية وفق ما ينبغي أن يكون، أما النظام فينطلق من واقعية مفرطة خالية من أي محتوى أخلاقي، فيطلق أحكاما وجودية وفق ما هو قائم بناء على موازين القوى، مفتقدا في قاموسه فكرة الحقوق والعدالة وسيادة القانون.

منذ بداية عام 2013 إلى نهاية عام 2015 كانت الساحة العسكرية تموج بالتقلبات المتناقضة، فثمة أشهر تظهر فيها غلبة المعارضة، ثم لا يلبث أن يحدث العكس فيقوى النظام وتضعف الفصائل المسلحة، إلى أن يحدث العكس مرة ثانية، وظل هذا الوضع على ما هو عليه إلى أن حدث التدخل العسكري الروسي بتفاهم أو برضى أمريكي في سبتمبر/ أيلول 2015.

بدا منذ ذلك الحين، أن ثمة حقائق واضحة لم تنتبه لها المعارضة، أو أنها انتبهت إليها ولكن زمام الأمر فلت من يدها وأصبح بيد الدول الخارجية: أولى هذه الحقائق أنه لن يسمح بإسقاط النظام عسكريا على غرار ما جرى في ليبيا، وثاني الحقائق أن المعارك بين الطرفين يجب أن تستمر إلى مرحلة تصبح فيها البلاد مدمرة عن بكرة أبيها، وأن سوريا ذات الثقل الاستراتيجي لن تكون موجودة على الخارطة الإقليمية، وثالث الحقائق أن الولايات المتحدة غضت الطرف عن التثوير الطائفي والقومي المسلح، فسمحت للتيار السني الجهادي والسلفي بالامتداد داخل سوريا، في وقت غضت الطرف عن تمدد التيار الشيعي بكل حمولاته العسكرية والأيديولوجية.

تمت تغذية النزعات القومية والطائفية بين أطياف المجتمع السوري، ومورست سياسات أمريكية ساهمت بنشوء وعي سني سياسي/ عسكري زائف ومخالف للواقع، وبنشوء فورة قومية لدى الأكراد مخالفة أيضا لمقتضيات الجغرافية المحلية والإقليمية.

إن انتقال الولايات المتحدة من مرحلة توازن الصراع بين الطرفين السوريين، إلى مرحلة تغليب طرف على طرف عسكريا، لم يكن بسبب قناعات سياسية بهذا الطرف (النظام)، وإنما لأن الأمور وصلت إلى حد لم يعد يُسمح الاستمرار به، فالمطلوب تفتيت الدولة السورية ونشوء شبه كيانات فيها، ولكن ضمن إطار الوحدة الجغرافية السورية.

وأية محاولة لدفع سايكس بيكو جديد إلى الأمام سيؤدي إلى ارتدادات عكسية، ذلك أن سايكس بيكو الحالي حقق دوره في تفتيت الدول العربية من دون أن يحدث انفجارات طائفية أو قومية أو إثنية، في حين أن أية محاولة جديدة للتقسيم ستؤدي إلى انفجار طائفي ـ قومي غير مقبول دوليا، ومن هنا كان لا بد من انتصار النظام عسكريا، من دون أن تكون لديه القدرة على الاستحواذ بالجغرافية السورية على الأقل في هذه المرحلة، كما لن يكون مسموحا له الاستحواذ على مقدرات البلاد الاقتصادية، بحيث يبقى في عجز وأزمة اقتصادية.

ليس هدف الولايات المتحدة نشر الديمقراطية وتحقيق دولة القانون والعدالة الاجتماعية، ولم تكن تلك القيم هدفا سياسيا أو أيديولوجيا للولايات المتحدة، بقدر ما هي إما أداة للتدخل الخارجي، أو سلطة خطاب موجهة للداخل الأمريكي.

الهدف الأمريكي هو القضاء على مكانة سوريا الإقليمية التي شكلت معبرا جيواستراتيجيا في المنطقة، وبعدما تحقق هذا الهدف لا بد من استمرار سورية ضعيفة، وهذا لا يكون بقيام نظام ديمقراطي يعيد إنتاج الدولة والمجتمع، وإنما باستمرار السلطة الشمولية وفق أشكال جديدة، ولذلك يجب على المعارضة أن تهيئ نفسها لمزيد من التنازلات الأمريكية على المستوى السياسي كما فعلت على المستوى العسكري.

١٩ أغسطس ٢٠١٨

١٩ أغسطس ٢٠١٨

تنتظر زيمبابوي، خلال أيام، الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في الشهر الماضي (يوليو/ تموز)، وهي أول انتخابات حرّة تجرى بعد الانتهاء من حكم الدكتاتور روبرت موغابي الذي استمر 37 عاماً.

منذ حصولها على استقلالها عن بريطانيا في عام 1980، تمكّن بطل الاستقلال موغابي، من حكمها، حتى عام 2017 عندما تمكّن الحزب الحاكم والجيش من إطاحته في انقلاب أبيض، حينها فوجئ ليس العالم فقط، وإنما المواطنون الزيمبابويون أيضاً، فتشبث موغابي بالسلطة، وهو الذي تجاوزت شهرته أحد أهم دكتاتوريي أفريقيا في القرن الواحد والعشرين الآفاق، حيث كلفت الكثير من الأرواح والأموال.

تسلم موغابي السلطة في عام 1980 في البداية رئيسا للحكومة، ثم رئيساً، حيث كان قيادياً من أجل النضال لاستقلال زيمبابوي عن بريطانيا ضمن حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي في زيمبابوي (ZANU) ، وبدعم نشط من القوى الشيوعية في تلك الفترة ودول أفريقية مجاورة، وتراوح النشاط بين العمل السياسي السلمي والعسكري، حيث بدأ الحزب بالقيام بعمليات حرب العصابات ضد حكومة روديسيا (الاسم السابق لزيمبابوي قبل الاستقلال) ذات الأغلبية البيضاء.

استند موغابي إلى تاريخه في النضال ضد الاستعمار مبرّرا للاستبداد بالسلطة المطلقة، وحصر السلطة والثروة بيده، ومع تزايد الاحتجاجات ضده، التي كان يقمعها بقوة، وكانت الأوضاع الاقتصادية والصحية تتدهور بشكلٍ لا مثيل له، حتى بالمقارنة مع دول الجوار الأفريقية الأخرى، فبحلول عام 1997 كان ما يقدر بنحو 25٪ من السكان قد أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية في وباءٍ كان يؤثّر على معظم جنوب أفريقيا.

وكي يحول الانتباه عن فشل سياسته الاقتصادية، لجأ إلى السياسات الشعبوية في قضية إعادة توزيع الأراضي التي جعلها قضية رئيسية عام 1997، حيث تملك الأقلية البيضاء الذي لا يتجاوز عددها 0.6٪ أكثر من 70٪ من الأراضي الزراعية الخصبة. وفي العام 2000، أقرّ قانون الإصلاح الزراعي، وتم تطبيقه بالقوة، وقد أدت مصادرة الأراضي الزراعية، وعدم تمكّن الملاكين السود الجدد من زراعتها من انتشار الجفاف وانخفاضٍ خطير في التمويل الخارجي، وغيره من أشكال الدعم، وهو ما أدّى إلى انخفاض حاد في الصادرات الزراعية التي كانت تقليديا القطاع الرائد في التصدير. ووجد الرئيس موغابي وقيادة حزب زانو- بي إف أنفسهم محاصرين بمجموعة كبيرة من العقوبات الدولية، رداً على مصادرة الأراضي في عام 2002، حيث تم تعليق عضوية زيمبابوي في كومنولث الأمم بسبب هذا القانون وتزوير الانتخابات. وفي أواخر عام 2008 ، وصلت المشكلات في زيمبابوي إلى مستويات الأزمة الإنسانية الكبرى في مجالات مستويات المعيشة والصحة العامة (مع تفشّي الكوليرا في هذا العام) وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وهو ما يسميه الخبراء "التضخم الصارخ"، حيث لم يعد للقيمة المحلية أي قيمة حقيقية، أو قدرة على الشراء، إلى درجة أن هناك ورقة من العملة المحلية من فئة مائة مليار، لكنها لم تكن تعادل في تلك الفترة أكثر من عشرة دولارات. وفي سبتمبر/ أيلول 2008، وتحت الضغوط الدولية، تم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين تسفانغيراي المعارض الرئيسي، والذي ترشح في انتخابات عام 2008 ضد الرئيس موغابي، ما سمح للأول بتولي منصب رئيس الوزراء، وبسبب الخلافات الوزارية لم يتم تنفيذ الاتفاقية بالكامل حتى 13 فبراير/ شباط 2009.

أعيد انتخاب موغابي رئيسًا في الانتخابات العامة في يوليو/ تموز 2013، والتي وصفها المراقبون الدوليون أنها غير ذات صدقية، وتضمّنت كثيرا من التلاعب والغشّ والتزوير. وأعاد موغابي فرض حكم الحزب الواحد، فبدأت الاحتجاجات على مستوى البلاد بخصوص الانهيار الاقتصادي في البلاد، واعترف وزير المالية في ذلك الوقت "لا نملك أي شيء بالمعنى الحرفي للكلمة". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قاد الجيش انقلابًا عقب إقالة نائب الرئيس إيمرسون منانغاغوا، ووضع موغابي قيد الإقامة الجبرية. نفى الجيش أن يكون ما قام به يعد انقلاباً وأجبر موغابي على الاستقالة، بعد أن قاد البلاد 37 عامًا. وذكرت حينها مجلة الإيكونومست أن حكومة موغابي تسبّبت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في وفاة ثلاثة ملايين زيمبابوي على الأقل خلال 37 عامًا.

قال المراقبون الدوليون الذين حضروا لمراقبة الانتخابات إنها اتصفت بالنزاهة والشفافية، حيث كان السباق بين حزب زانو- بي إف من مانغاغوا وحزب حركة التغيير الديمقراطي في تشاميزا، والفرق بين المرشحيْن كان ضيقاً للغاية. وعلى الرغم من اتهامات المعارضة الحزب الحاكم، وهو حزب موغابي، حزب زانو- بي إف الحاكم، بأنه يحاول التلاعب بالأصوات للسماح للرئيس إيمرسون مانغاغوا بالفوز، فذلك لا يلغي تنافسية هذه الانتخابات، ودورها المهم في تحديد مصير زيمبابوي للسنوات المقبلة.

تعد زيمبابوي أكثر الدول فقراً على الإطلاق، وفق بيانات البنك الدولي، حيث يعيش كثيرون من سكانها بأقل من دولار في اليوم، وهي الدولة ألأولى التي تشهد ما يسمّى التضخم الصارخ، (دخلته فنزويلا أخيرا). وعلى الرغم من ذلك كله، نجحت في تأمين انتقال سلمي للسلطة، وعبر انتخابات نزيهة، خضعت للمراقبة الدولية، لكي تنهي 37 عاماً من حكم الدكتاتور موغابي، وذلك في الوقت الذي لدى سورية طبقة وسطى أوسع بكثير، وطبقة رجال أعمال لديها علاقاتها التجارية الكبرى مع دول الجوار وأوروبا، كما أن سورية دولة ذات حضارة عمرها أكثر من عشرة آلاف عام، فحلب أقدم مدينة مأهولة، تليها دمشق، بينما لا تتجاوز حضارة زيمبابوي ما بعد القبلية الخمسين عاماً، ويعود الفضل فيها إلى الاستعمار البريطاني.. السؤال المحيّر: كيف نجحت زيمبابوي، بمثل هذه المؤشرات، وفشلت سورية كلياً في تحقيق مثل هذا الانتقال، بل دخلت في أسوأ مرحلة من تاريخها في عمليات القتل والإبادة الجماعية، تحت أعين العالم، وبرعاية بشار الأسد.

تفشل النظرية التي تربط التحول الديمقراطي بنمو الطبقة الوسطى في إعطائنا تفسيراً مقنعاً هنا، والأكثر إقناعاً أن الحضارة والثقافة والاقتصاد كلها لن تنفعك، إذا كانت القيادة، كقيادة الأسد وأعوانه، مسكونة بهاجس الطائفية، ووجودها وتدفع بلداً بأكمله إلى التدمير من أجل بقائها في السلطة، وهو ما يلخص ما نقل على لسان مدير المخابرات الجوية، جميل الحسن، أن أكثر من ثلاثة ملايين ملف لمطلوبين سوريين داخليا وخارجيا جاهزة، مضيفا أن "العدد الهائل للمطلوبين لن يشكل صعوبةً في إتمام الخطة؛ فسورية بـعشرة ملايين صادق مطيع للقيادة أفضل من سورية بـ 30 مليون مخرّب"، حسب وصفه.

١٩ أغسطس ٢٠١٨

١٩ أغسطس ٢٠١٨

يتصرف الموالون للنظام السوري في لبنان بما يوحي أن الوصاية السورية عائدة إلى البلد. تتناغم مع الدعوة جماعات من أركان النظام، في شكل واثق من العودة. ليس خافياً أن محصلة سيطرة النظام على معظم الأراضي السورية، واعتبار نفسه منتصراً على الانتفاضة المسلحة، يضاف إليها ما استطاع مناصروه في لبنان تحقيقه من نجاحات، خصوصاً في الانتخابات النيابية الأخيرة، كلها عوامل تجعل من طموح النظام السوري عودة هيمنة ما على الساحة اللبنانية، أمراً في متناول اليد.

في المقابل، تبدو الهواجس من احتمالات عودة الوصاية وأخطارها هواجس مشروعة، بالنظر إلى ما عاناه اللبنانيون على امتداد ثلاثة عقود منها ومن نتائجها الكارثية على لبنان. أين يكمن الخطر الحقيقي من هذه العودة، وأين يقع في باب المستحيل؟

تشكل العلاقات اللبنانية السورية مدخلاً للبحث في الوصاية وطبيعتها في المحطة الراهنة بين البلدين. لا شك في أن هذه العلاقة تعيش توتراً منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري واتهام النظام السوري بالضلوع فيه، بشكل مباشر ام غير مباشر. ازداد توتر العلاقات مع الانتفاضة السورية ودخول قوى لبنانية في الصراع ضد النظام. يستحيل أن تبقى العلاقات بين البلدين على الحال التي هي عليه راهنا. فقسم من لبنان الرسمي يقيم هذه العلاقة من دون موافقة الحكومة اللبنانية، فيما قسم آخر يرفض التطبيع مع النظام.

إن عودة العلاقة بين البلدين أمر حيوي لما فيه مصلحة مشتركة، لكن شرط عودتها يجب ان يقوم على قاعدة الاستقلالية ومنع السيطرة أو التدخل في شؤون أي بلد تجاه الآخر، ما يعني استحالة الوضع الراهن في المستقبل.

يملك النظام السوري ورقة النازحين السوريين إلى لبنان، وهو موضوع يضغط به على الحكم اللبناني من اجل إعادة العلاقة. حتى الآن، يرفض النظام عودة النازحين إلا من خلال التنسيق الرسمي مع الحكومة اللبنانية، ويضع هذا الشرط في طليعة أهدافه التي يتوخى من خلالها فرض شروط يرى انها ستشكل مفتاح عودة شيء من سلطته على الحكم اللبناني. يستفيد النظام من المطالبات اللبنانية بضرورة التنسيق من اجل التشدد في مطالبه. في المقابل، يدرك النظام أن لبنان يحتاج إلى هذه العلاقة في جانبها الاقتصادي. فسورية تشكل المعبر الوحيد البري للصادرات اللبنانية إلى الدول العربية وبعض الدول الإقليمية. معروف حجم الخسائر الكبير الذي تكبده الاقتصاد اللبناني بعد إقفال المعابر السورية مع لبنان والأردن والعراق. هذه الحاجة اللبنانية تشكل ضغطا فعليا على الحكم اللبناني، يمارسه رجال أعمال لبنانيون لهم مصلحة في إعادة فتح المعابر.

لم يكن التدخل السوري في أي يوم من الأيام تدخلاً خارجياً فقط، بل كانت له ممرات لبنانية داخلية شكلت دوما غطاء لهذا التدخل، أعطته شرعية كاملة. خلافاً لنظرية حروب الآخرين، كان التدخل السوري في الحرب الأهلية يستند إلى قوى داخلية لجأت اليه للحماية ولدعمها في الصراع ضد قوى لبنانية. الأمر نفسه يكاد يتجدد اليوم، فالطموح السوري في العودة يستند إلى قوى سياسية واسعة. أول هذه القوى يتمثل في العهد القائم والتيار السياسي الذي يمثله، حيث يدين العهد إلى النظام في تبوئه رئاسة الجمهورية، وحيث أيضا يمهد رئيس تيار العهد إلى الوصول للرئاسة لاحقا، مما يجعله يقدم أوراق اعتماده منذ اليوم إلى الرئاسة السورية، باعتبار انها ستكون أحد الناخبين المقررين في رئاسة الجمهورية. إضافة إلى هذه القوة المسيحية الأساسية، يملك النظام السوري موقعا مهما لدى سائر القوى الممثلة للطائفة المسيحية. اما في الجانب الشيعي، فإن القوى السياسية الممثلة للطائفة يصب ولاؤها بالكامل إلى جانب النظام، وهي قوى ذات نفوذ مقرر اليوم على الساحة اللبنانية، سواء من خلال نفوذها الشعبي، أو الأهم عبر وجود قوة مسلحة لدى أحد أطرافها، بما يجعل الطائفة مرتكزاً لهذه الهيمنة، وعنصراً حاسماً في ردع قوى الاعتراض بشتى الوسائل. في الطائفة السنية، حيث يرفع بعض قادتها الأساسيين لواء رفض التطبيع، فإن الانتخابات النيابية الأخيرة أفرزت قوى غير قليلة في حجمها النيابي والشعبي، وهي من الداعين إلى العلاقة المتينة مع النظام، بل ان بعضها يغالي في ولائه وانتمائه ودعوته إلى عودة الوصاية. في الجانب الدرزي، يسود الانقسام بين رافض للعلاقة وبين داع لها بقوة، ما يجعل الطائفة في حال من الاضطراب الذي برز في شكل واسع في الأسابيع الماضية بعد المجزرة التي ارتكبها تنظيم «داعش» المتهم فيها النظام السوري.

على رغم كل ما اشير اليه، فان الوصاية السورية في شكلها الذي عرفه لبنان سابقاً تبدو غير ممكنة. فهذه الوصاية استندت إلى الجيش السوري المتواجد في لبنان، الذي استخدم هراوة في قمع كل معارض، والذي اجبر قوى سياسية على الولاء. كما ان هذه الوصاية كانت مشرعة إقليمياً ودولياً، فهي أتت لضرب قوى الاعتراض اللبناني والفلسطيني، واستخدمت في إدارة الحرب الأهلية اللبنانية. هذه الشرعية غير متوفرة الآن، ناهيك بأن البلد لا يعيش حرباً أهلية ساخنة كما كان عليه الأمر سابقاً. من حق اللبنانيين التوجس من عودة الوصاية، فقد شكلت عائقاً في وجه تطور لبنان الديموقراطي، ومانعاً للتسوية الحقيقية بين اللبنانيين، وساهمت في نهب ثروات البلد. فهل يعي اللبنانيون أخطارهذه العودة؟

١٨ أغسطس ٢٠١٨

١٨ أغسطس ٢٠١٨

من سردابه السري المجهول، وبطريقة الصراخ نفسها، خرج حسن نصر الله من جديد. هاجم، وضلل، وزوّر، وخوّن. ولأنه يفهم في كل شيء، لم يترك قضية لم يدس أنفه فيها، كما دس أنف لبنان الذي يقول إنه يتخذ سياسة النأي عن النفس. من سوريا إلى كندا، مروراً بقطر، واليمن، والعراق، ومجلس التعاون، وتركيا، وماليزيا، والولايات المتحدة، وبالطبع إيران، متمنياً أن «الرهان على إسقاط النظام في إيران أو تغيير وجهته عبر الحصار والعقوبات لن يتحقق»، ومدافعاً بالطبع عن إيران بأنها «هي أقوى من أي زمن مضى، وهي الأقوى في المنطقة، ونظامها قوي ومستحكم وثابت». نعم، هكذا إيران هي الأقوى في تمنيات نصر الله. اللغة نفسها التي يتحدث بها خامنئي، المنطق ذاته، الأكاذيب نفسها. والخصوم أنفسهم، وبالطبع النتيجة نفسها.

يعدد نصر الله، كعادته في خطاباته، التي لا يستطيع أحد أن يعدها، انتصاراته، لكنه لا يتوقف ويشرح أينها. يفاخر بمرور 12 سنة على حرب دمر فيها لبنان، وينسى كبير المتناقضين أنه قال يوماً: لو كنت أعرف أن كل هذا الدمار سوف يحل بلبنان لما بدأت الحرب، وفي الوقت نفسه يزعم أن «(حزب الله) أقوى من الجيش الإسرائيلي». يواصل تدمير لبنان بتخريب علاقاته مع جيرانه وأصدقائه، غير حافل بأي ضرر يقع من تدخلاته في شؤون دول صديقة للبنان. يذرف دموع التماسيح على السوريين، ناسياً أن نائب حزبه في البرلمان اللبناني، محمد رعد، هو من قال عن اللاجئين السوريين في بلاده، إن مخيماتهم «قنبلة موقوتة». يمارس ما يدينه بنفسه؛ فهو من جهة يزعم أن «الصراعات السياسية والشتائم والاتهامات لا تحقق الإنماء والخدمات في لبنان»، لكن نصر الله لا يتغير، فهو المتناقض الكبير الذي يدخل بلاده في صراعات سياسية هي في غنى عنها، شاتماً ومتهماً ومتطاولاً، فهل ما قاله يحقق الإنماء والخدمات في لبنان؟!

خطابات نصر الله أصبح لا طعم ولا لون لها حتى عند جمهوره الذي يتابعه فقط من خلف الشاشات، يكرر العبارات والمصطلحات نفسها، والهجوم ذاته على أصدقاء لبنان، والدفاع نفسه عن مصالح طهران، وإلا مَن المستفيد من تكرار أكذوبة التدخل السعودي في لبنان سوى النظام الإيراني؟! أليس نصر الله نفسه من اعترف بأن إيران هي من ينفق على «حزب الله»؟! بل إن طهران نفسها تقدم الأدلة على تدخلها، كما جاء على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني حين قال في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، إنه لا يمكن في الوقت الحاضر اتخاذ ما اعتبره إجراءً حاسماً في العراق وسوريا ولبنان وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، دون إيران؛ وهو ما استدعى رد سعد الحريري عليه حينها في تغريدة جاء فيها: «قول روحاني أن لا قرار يتخذ في لبنان دون إيران قول مرفوض ومردود لأصحابه»، ولم يستطع نصر الله وقتها تكذيب مرجعه السياسي والروحي، حيث اكتفى «حزب الله» بتضليل الرأي العام والقول إن التصريحات «أسيء فهمها».

شيئاً فشيئاً تحولت خطابات حسن نصر الله إلى دراما من الدرجة العاشرة، لا يهتم بها أحد، ولا تؤثر في أحد. لبنان الجريح وحده الذي يعاني من جراء تبعات التدخلات السافرة، ويحسب على الدولة أن هناك من ينخر لمنع استقرارها وبقاء جروحها مفتوحة، أما نصر الله وحزبه فلا يهمهما سوى تسويق النموذج الإيراني الذي غدا تحت العزلة أكثر من أي وقت آخر، وبالتأكيد «حزب الله» ونصر الله يدوران في فلك المعاناة الإيرانية المتزايدة ذاتها.

١٨ أغسطس ٢٠١٨

١٨ أغسطس ٢٠١٨

أن تكون سوريّاً يعني أنَّك ذاك الإنسان الَّذي يقف على ناصية الهموم راجياً منها أن تكون حُلماً، ذاك الإنسان الَّذي يبحث عن قنديل ونجمة كي يوقد عتمته الَّتي أهلكتهُ، ذاك الإنسان الّذي أبحر في سفينته فخرقتها صَّخرة فتحطمت وغرقت في بحرِ الأسى. معنى أن تكون سوريّاً؟ جرّب قليلاً، جرّب أن تضيع، جرّب أن تموت آمالك أمامك وتُنحر طموحاتك أمامك كما تُنحر الإبل، جرّب أن تكون لعبةً بيد أحدهم جرّب أن تكون (كركوز وعيواظ)

أن تكون سوريّاً أي أن الشَّوارع والأزفة الَّتي كنت تسير فيها منذُ طُّفولتك للذهاب إلى مدرستك أو مكان عملك تراها اليوم مهدَّمة، تقفُ على أطلالها كأنَّك امرؤ القيس حين أنشد: قفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل بسِقطِ اللِّوى بينَ الدَّخول فحَوْملِ. أن تكون سوريًّا يعني أن تاريخ أرضك العريق المتجذر في كل الحضارات الإنسانيّة لا ينفعك قيده أنملة، ما قدمته بلادك عبر التاريخ لكل العالم لا ينفعك ولو قليلًا. تخور قواك بينما كُنت في الأمسِ القريب سنداً وظلَّاً ومنارةً يلجأُ إليك الحيارى من كلَّ صوب، تتشرد فلا شبر أرض يستقبلك وحزنك، تموت فلا قبر يضمك. أن تكون سوريّاً يعني أنك في وسط صَّحراء مقفرة تحيط بك الوحوش تنتظر اللَّحظة المواتية لتنقض عليك وتشرب من دمِك.

تذهب للجامعة أو المدرسة فيقول لك الأستاذ أن ملامحك سوريّة فتبتسم وتقول له نعم، كيف عرفت؟ من تلك الحرب التي في عينيك من لهيب المدفع وصوت الرصاص.

في عرض البحر يضيعُ قاربك ويضل الطريق فتتجمع من حولك أنواع الأسماك علها تظفر بقطعة لحم من جسدك المثقل بالجراح. أن تكون سوريًّا يعني ملكك لأصدقاء هم أول من يتخلى عنك وأول من ينهش منك، وأول من تسبب فيما أنت عليه، وأول من خان وآخر من أعان. أن تكون سوريّاً يعني أنَّك مغمض العينين تسير وتدور حول السّاقية فلا تستطيع أن تبلغها فتسكت الظمأ الَّذي أنهكك، أن تكون سوريّاً يعني أنَّك عندما قررت أن ترفع رأسك ذات رَّبيع جلبوا لك الشذاذ والرّعاع كي يسحقوا جمجمتك و يدوسكَ حتى تموت، يعني أن تكون في المعتقلاتِ كأنَّك غير موجود على هذه الأرض لا ترى النّور بل الظلام، حتى تتعود فتصبح كأنَّك خُفاشاً يمارس ضدك أشدّ أنواع التعذيب قساوةً فإما أن تموت وإما أن تعود لأهلك بعد أن تفقد كلّ مقومات الحياة.

أن تكون سوريّاً كأنك فأرَ تجارب، ينعم النَّاس بزخاتِ المطر بينما أنت الوحيد الَّذي يسقط عليك بدل المطر أنواع لا تُحصى ولا تُعد من الصواريخ و القذائف و البراميل المتفجّرة. ثم ماذا هل هكذا يعيش الإنسان؟ نعم هكذا يعيش السوريّ، إن كان في أرضه نهشت الحرب جسده وإن كان خارجها أحرقه الشوق ولفحه لظى الحنين. جرب أن تسير في شوارع مدينة غير مدينتك والكل ينظر إليّك إلى تلك الملامح العربيّة والسمرة والدعج في العينين والأهم ذاك العبوس والقهر والبؤس، ترى الناس حولك يضحكون وأنت تعقد الخيط تحاول أن تفكه فلا تستطيع، وأنت تذهب لبائع الخبر في دولةٍ عربيّةٍ فيعرف أنّك سوريًّا فيبدأ بتفتيح الجروح يذكرك بالخبز الطري المرقوق ورائحته الشهية بينما أنت تحاول ألا تتذكر فيرغمك الحنين على ذلك.

جرب أن تذهب للجامعة أو المدرسة فيقول لك الأستاذ أن ملامحك سوريّة فتبتسم وتقول له نعم، كيف عرفت؟ من تلك الحرب التي في عينيك من لهيب المدفع وصوت الرصاص. هنا يا صديقي تشعر وكأنك في وسط معمعة الحرب تحاول الهروب فلا ملجأ ولا منفذ، فتخور دموعك تحاول أن تحبسها فكأنك تحاول أن توقف الحرب فلا جدوى من ذلك. إن الشوق قد أدمن أضلعي وكان الفراق شيء فوق طاقتي، ضعفت روحي وسلكت طريق العبور إلى الفلاء لعلي أكون تائهاً لا يذَكرني أحد بسوريتي، لعلي أموت غريباً، يبعث الله لي غرابًا يدفنني أو سيلًا يطمر جثتي، أريد ألا أتذكر لعل الزهايمر يُصيبني فتمحى ذاكرتي كأني ولدت من جديد. أن تكون سوريّاً، فكل ما عليك أن تحمل جواز السفر وحقيبتك المملوءة بالذكريات الخالية من كل مقومات الحياة تبحث عن مكان يسدي لك خدمةً ألاّ وهي الإيواء.

١٨ أغسطس ٢٠١٨

١٨ أغسطس ٢٠١٨

تجتهد أوساط "حزب الله" في تعليق على التأخير في تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، في رفع مسؤولية التأخير عنها بشكل كامل، وإذا كان ذلك من حقها لان المترتبات على التأخير كبيرة، فإن الباقي يبقى مثل حلّ مسألة من الكلمات المتقاطعة. وفي كل تقاطعات العرض تبقى سوريا عقدة القطع والوصل، سواء ما يرتبط منها بعودة العلاقات معها، أو ما يتعلّق بشروط هذه العودة، أو لماذا العودة والحرب لم تنته ولماذا هذا الاستعجال؟.

تقول الأوساط نفسها "إن الرئيس الحريري أكد مراراً في معرض نفي التأخير بسبب عقدة خارجية بأن السعودية لا تتدخل. ونحن بدورنا نؤكد اننا لسنا بوارد الربط بين التشكيل وقضية عودة العلاقات مع سوريا". لكن عدم الربط لا يحول دون الكلام عن سوريا ولماذا يجب ان تعود العلاقات. "مشكلة "عودة النازحين السوريين مسألة وقت. وهذه العودة ضرورية ومنتجة للبنان. سوريا تبقى الى الابد ممراً إجبارياً للبضائع والمنتجات الزراعية وغيرها، ولذلك فإن فتح معبر "نصيب" والتفاهم حوله ضروري عاجلاً أو آجلاً. كذلك وهو الأهم ان عودة النازحين تخفّف كثيراً من الضغوط اليومية على البنى التحتية في كل أنواعها وأشكالها الحياتية"، وإذا كان اللواء عباس ابراهيم يلعب دوراً هاماً وفاعلاً حالياً في هذا الملف فإن معالجته كاملاً تتطلّب خطوات أكبر وأشمل .

وحول تشكيل الحكومة والعقبات التي تحول دون إتمامها ، تضيف الأوساط الحزبية نفسها: "نحن لم نضع حجراً كبيراً عندما طلبنا ما طلبناه. قلنا إننا والرئيس بري نريد ستة وزراء وهو حقنا المشروع وإذا كنّا نطالب بمقعد وزاري لسليمان فرنجية ومقعد للسنة المعارضين فليس لنصبح سبعة وزراء أو ثمانية". وفي محاولة جادة للتأكيد بان هذا الموقف جزء من استراتيجة او خريطة عمل مستقبلية، تؤكد هذه الأوساط، أن الالتزام كامل وهو يقوم على ثلاث لاءات، وأن المطلوب مقابلها ألا ننظر الى الخارج:

• لا سحب للتكليف.

• لا استخدام للشارع.

• لا إسقاط للحكومة.

الكلام عن سوريا يفرض حكماً الكلام عن تطوراتها، إذ كيف يجري الحديث عن عودة النازحين والحرب لم تنته؟ تبدو إدلب في "عين الإعصار"، ويبدو الكلام عن معركتها وكأنها أمر لا بد منه، والسؤال هو كيف يمكن القضاء على المجموعات المتطرفة التي لا يريدها احد، ولا يبدو ان اي احد، بما في ذلك تركيا، مستعد لاستقبال اي عدد منها، دون الانزلاق نحو بحر من دماء المدنيين؟

لم يعد ممكناً الفصل بين الحديث عن سوريا وروسيا الحاضرة في كل التفاصيل. من ذلك ان روسيا تريد تحقيق الهدوء والسيطرة النهائية شرط اعادة الإعمار السياسي، وهذا يتم عبر اعادة هيكلة الجيش والاجهزة الأمنية على قاعدة الدستور الجديد...وهنا تبدأ عملية اعادة الإعمار، الذي من دون تحقيقه على قاعدة الممكن بسرعة والضروري أولاً والملحّ والممكن لاحقاً، لن تتم عملية اعادة النازحين ضمن خطة شاملة ومبرمجة تقوم بها روسيا...

يبقى، وهو ما يعني لبنان واللبنانيين أساساً، استمرار وجود الحزب وقواته في سوريا الى متى؟. تقول الأوساط نفسها: "ان الحاجة للحزب وقواته تتضاءل في سوريا حالياً. واستعجال معركة إدلب هو لرفع منسوب التخفيف من الحاجة لقوات الحزب ... لكن هذا لا يجب أن يعني أن الانسحاب من سوريا هو اليوم أو غداً. ذلك ان الحاجة إلى تواجده مرتبطة بإعادة تأهيل الجيش السوري بحيث تنتفي الحاجة كلياً إليه".

من الطبيعي القول ان إعادة بناء الجيش السوري ولو تحت إشراف روسيا ودعمها مهمة طويلة، اذاً إن استمرار وجود قوات الحزب في سوريا طويل...

١٧ أغسطس ٢٠١٨

١٧ أغسطس ٢٠١٨

ثمة شعور عميق بالمظلومية عند سكان محافظة إدلب، فقد حرمت هذه المحافظة التي تزيد مساحتها على 6 آلاف كم مربع، من التنمية على مدى القرن العشرين، وهي البوابة الكبرى في الشمال إلى تركيا وأوروبا، ورغم انصراف السكان فيها إلى الزراعة واشتهارها بشجرة الزيتون المباركة فإن أجيال الشباب المتدفقة التي انصرفت إلى الجامعات، وشكلت ثروة من الكوادر البشرية لم تجد مستقبلاً رغداً في بلدها، ولم تستطع الحكومات المتلاحقة منذ الستينيات أن تنجز مشاريع تواكب حراك الشباب، وتستوعب طاقاتهم، وكثير منهم أشاح بوجهه عن الحزب الحاكم، كما أن الشعب في إدلب عامة لم يتفاعل مع عهود «البعث» مما جعل قادة النظام يكنون كراهية غير معلنة لإدلب التي بقيت مهمشة، وقد تمكن عقلاؤها من تجنيبها اقتحام النظام لها في مأساة الثمانينيات، لكن النظام اقتحم جسر الشغور وارتكب فيها مجزرة مشهودة.

ومن المحتمل أن يصر النظام اليوم على استرداد جسر الشغور بالقوة، لأن هذه المدينة العريقة مجاورة لجبال اللاذقية التي تعتبر معقل قادة النظام، وتسيطر عليها (هيئة تحرير الشام - النصرة ) وربما تتمكن تركيا عبر تنسيق مع روسيا من أن تجد حلاً غير دموي لإخراج الفصائل الموسومة بالإرهاب من محافظة إدلب كلها، وأن تشكل حالة إدارية مؤقتة ريثما ينضج حل سياسي نهائي للقضية السورية.

وعلى الرغم من الاستنكار الشعبي الواسع في صفوف المعارضة والرفض الثوري الشعبي للحلول السياسية المؤقتة التي تم التوصل إليها في حوران، فإنها جنبت الجنوب دماراً مريعاً كان لا مهرب منه، ولو أن النظام التزم بالعهود لكانت منطقة الجنوب أكثر أمناً الآن، إلا أن النظام خرق الاتفاق في كثير من مناطق حوران، واعتبر المصالحات غنيمة له، فجاءت الاعتقالات المتلاحقة للناشطين المسالمين المصالحين عبر المبادرة الروسية لتفقد الناس أملهم بالأمن والاستقرار، كما أنها أجهضت أمل اللاجئين بالعودة.

وإذا كانت تقارير الأمم المتحدة تشير إلى احتمال أن يصل عدد الهاربين من الجحيم المرتقب في إدلب إلى سبعمئة ألف إنسان، فإن المتوقع حقاً أن يصل عدد النازحين إلى الحدود التركية باتجاه أوروبا إلى أكثر من مليوني إنسان باحثين عن ملجأ وأمان من حرب وحشية يستعد لها النظام ويهدد الشعب بها، ولاسيما أنه حشد أعداءه المهجرين قسرياً في إدلب منذ سنوات، ليكونوا وليمته الأخيرة.

ولقد كان من سوء حظ إدلب أن الذين ادعوا تحريرها قدموا أسوأ تجربة لحلم الناس بالحرية والكرامة، وجعلوا الشعب يحن للنباش الأول (كما يقول أهل إدلب) فانتشرت في عهد من ادعوا الإسلام حالة من الفوضى المريعة، وارتكبت جرائم فظيعة وساد فساد كبير، وصارت جرائم السرقة والخطف والقتل العشوائي مرعبة لأهل محافظة إدلب، الذين يعيشون اليوم بين نارين، فهم يخشون عودة النظام إلى حكمهم، ويدركون أنه قادم لينتقم شر انتقام ممن خرجوا ثائرين ضد ظلم أجهزة الأمن التي استبدت بهم، واعتقلت الآلاف من أبنائهم، وقتلت الآلاف منهم، ولا أمل عند أحد منهم بأن النظام قادر على تغيير سلوكه، فهو يمضي بروح العصبية الطائفية الهائجة، وليس بعقل الدولة الرصينة الباحثة عن الأمن والاستقرار، وإطفاء النار، وهم في الوقت ذاته يكرهون أولئك الغرباء الذين تدفقوا بالآلاف أيضاً حاملين شعارات القاعدة، يرتدون عباءة الإسلام وهو منهم براء، وكانت مهمتهم الوحيدة إبادة الجيش الحر، وخطف شعارات الثورة، وتقديم خطاب ديني متطرف لا يقبله العقل، فهم لم يهتموا بقيم الإسلام العظيمة في الحرية والكرامة الإنسانية، وفي بناء مجتمع السلم والتسامح، وإن انصب اهتمامهم على إطالة اللحية وارتداء عباءة أفغانية، وفرض النقاب على النساء، وصاروا أمراء حروب. وخلال هذا العام 2018 قتلوا أعداداً من الأطباء في إدلب وسرقوا البيوت وخطفوا الرجال مطالبين بالفدية، وكل ذلك يجعل أهل إدلب ينتظرون اليوم الذي تخرج فيه هذه العصابات من محافظتهم، وهم يدركون أن غالبية قادتها هم مافيات دولية، تنفذ مهمة القضاء على ثورة الشعب باسم مذاهب أهل السُنة، وتقودها إيران بشكل مفضوح، وكثير من الشباب المحليين الذين انتموا إليها بدوافع الحاجة المادية القاسية، أو بفهم بريء ساذج للدين، سينفضون عنها حين يجدون الملاذ الآمن.

ويبدو مؤلماً ألا نجد جهداً عربياً رسمياً تقوده الجامعة العربية في الحلول المقترحة لتجنيب إدلب كارثة مرتقبة، بحيث تخرج الفصائل الإرهابية منها، وتسترد كل دولة عناصرها، ويبقى «الجيش الحر» والفصائل الوطنية السورية ضامنة للأمن مع شرطة عسكرية روسية وتركية وعربية، للحفاظ على دماء ثلاثة ملايين إنسان.

١٧ أغسطس ٢٠١٨

١٧ أغسطس ٢٠١٨

مرّت السياسة الروسية "المسلحة" في سورية بمحطات كثيرة، منذ بدء التدخل العسكري الجوي خريف عام 2015، وكان عليها أن تُرضي أو تُنافس أو تُزيح مختلف القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في القضية السورية التي خرجت من أيدي السوريين على نحوٍ شبه نهائي. في ذلك، لم تكن روسيا مطلقة الحرية، ولا مقيَّدة، وكان عليها المرور عبر مطبّات دبلوماسية وعسكرية، لم تخلُ من أحداثٍ حرجة، مثل إسقاط تركيا الطائرة الحربية الروسية نهاية عام 2015، والضربة العسكرية الأميركية لقوات روسية شبه نظامية في مدينة دير الزور في فبراير/ شباط 2018.

بدخولها إلى سورية، استهدفت روسيا أساسًا المعارضة السورية المسلحة، و"الخلطة" الجهادية المرافقة، إلى جانب الضغط على الدول الإقليمية الداعمة، بخاصةً تركيا. ومثّل ذلك نقلًا لمركز التحكّم بالملفّ السوري من المستوى الإقليمي إلى المستوى الدولي، خطوة متقدّمة لإخراج سورية من التجاذبات الإقليمية المذهبية، السنية – الشيعية. لكن أهم ما حقّقته السياسة الروسية النشطة هو جمع الدولتين المتنافستين الرئيستين في سورية، تركيا وإيران، في مؤتمرات تحالف "أستانة" ومن ثم "سوتشي"، مستغلّةً العلاقات الصعبة لهاتين الدولتين مع الولايات المتحدة، ثم تحوّلت روسيا، بمساعدة إسرائيل، إلى الضغط على حليفتها إيران، وإزاحتها إلى خلفية المشهد.

وإلى جانب التدخل في كل شاردة وواردة في سورية، وتوقيع اتفاقياتٍ عديدة تغطي حيزًا واسعًا من الأنشطة الاقتصادية، تابعت روسيا ملفات الوجود المسلّح المعارض والقوى المصنَّفة إرهابيةً، وتوقّفت حاليًا على حدود إدلب، المحطة الأخيرة في هذا الصدد، وأمهلت تركيا حتى السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعد انعقاد القمة الرباعية، الروسية – الفرنسية – الألمانية – التركية، لمعالجة موضوع المسلحين والسلاح في هذه المحافظة.

لا يمكن لتركيا الإفلات من القبضة الروسية بسهولة، وعليها تنفيذ التزاماتها المُتَّفق عليها في مؤتمرات أستانة، وقد باشرت العمل بالفعل على تنظيم العمل المسلح، من خلال توحيد معظم الفصائل، واستقدام قوات عسكرية جديدة، لفرض إجراءاتها هذه إن اقتضى الأمر، وبقي عليها معالجة موضوع جبهة النصرة، العقدة الشائكة في هذا المجال. يحدث ذلك في وقتٍ تمرّ فيه العلاقات الأميركية - التركية بمنعطفٍ حرجٍ آخر، بعد العقوبات الأميركية الأخيرة بحق وزيري العدل والداخلية التركيين، بسبب استمرار السلطات التركية باعتقال القس الأميركي، أندرو برونسون، أعقب ذلك حدوث انهيار جديد في قيمة العملة التركية.

من ناحيةٍ أخرى، نشطت الدبلوماسية الروسية في موضوع إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، واقترحت على الولايات المتحدة التعاون في هذا الشأن، وفي إعادة إعمار سورية، وذلك بُعيد انتهاء القمة الروسية – الأميركية في هلسنكي أواسط الشهر الماضي (يوليو/ تموز)، في محاولة منها لاستغلال أجواء الانفراج التي رافقت انعقاد القمة. في هذا الصّدد، أعلنت روسيا عن افتتاح عشرة مراكز لاستقبال اللاجئين العائدين، وتقديم المساعدات لهم وضمان عدم ملاحقة السلطات الأمنية السورية لهم.

كما وصل الدور الروسي إلى حدود الجولان، حيث تساعد الشرطة العسكرية الروسية قوات الأمم المتحدة على استعادة مهامها على خط الهدنة، فضلًا عن إجراء مفاوضات مع قوات سورية الديمقراطية (قسد)، ما يوحي بتسلُّم هذا الملفّ من الولايات المتحدة بعد قمة هلسنكي. من جانبٍ آخر، ووفقًا لمرجع ديني درزي، تتفاوض روسيا مع "داعش" لإطلاق سراح مخطوفات السويداء.

يمكن القول إن روسيا تحاول تدشين "عصر روسي" جديد في سورية، يتجاوز، إلى حدّ كبير، المستوى الذي وصلت إليه العلاقات في العهد السوفييتي، وإقناع الأوروبيين والأميركيين بأنها انتصرت في سورية، وعليهم التعاون معها، في حين يصرّ الغرب على ضرورة البدء بعملية الانتقال السياسية، قبل البحث في موضوعي عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

مهما يكن، لم يكن ليصل الدور الروسي إلى هذا المستوى من الهيمنة في سورية، لولا الضوء الأخضر المُعطى من القوى الفاعلة، في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيسحب هذا التفويض، جزئيًا على الأقل، ما إن تنتهي مرحلة تنظيم السلاح المليشياوي واستيعاب المجموعات المسلحة، الموالية والمعارضة، باستثناء ما انضوى منها تحت الهيمنة الروسية المباشرة، وساهم في مشروعها الخاصّ لإعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية على طريقتها.

وحتى لو لم يكن ثمة اتفاق بشأن هذه المهمة الروسية، فإنّ الرغبة الروسية الجامحة لبسط النفوذ في شرق المتوسط تساوقت مع الرغبة الأميركية في عدم الغرق في المستنقع السوري، والاكتفاء بإدارة الأزمة عبر وسطاء آخرين، فيما كانت إسرائيل ممتنّة لحليفها الروسي الذي لم تختلف معه يومًا طوال هذه السنوات السورية العِجاف، وتحبّ أن ترى سورية في أضعف صورة ممكنة، بحيث تصبح المطالبة بعودة الجولان يومًا ما نسيًا منسيًّا.

واضح أنّ هدف السياسة الروسية على المدى القريب إعادة إنتاج النظام وتحديثه بصورة ما، من خلال بعض التعديلات الدستورية التي لا بدّ أن تتمخّض عن درجة محدّدة من الحوكمة وإعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية. ومن نافل القول بأن عودة النظام إلى صورته السابقة باتت شبه مستحيلة بفعل حركيات التغيير التاريخية المستمرة في سورية والمنطقة ككل.

وربما تجد روسيا نفسها في مأزقٍ حقيقي بعد انتهاء العمليات العسكرية، فلا هي قادرة على استكمال عملية ديمقراطية حقيقية لا تمتلك مفاتيحها أصلًا، ولا هي قادرة على دفع التكاليف الهائلة لإعادة الإعمار. العامل الغائب هنا هو العامل الداخلي، الذي قد يظهر فجأةً وبقوة بعد انتهاء الحرب، ويجبر الجميع على إعادة حساباتهم، مدفوعًا بمجمل الأوضاع البائسة وخيبات الأمل في المناطق جميعها، ما قد يفجِّر احتجاجاتٍ يصعب التنبؤ بمداها وعمقها.