٧ أبريل ٢٠١٧

٧ أبريل ٢٠١٧

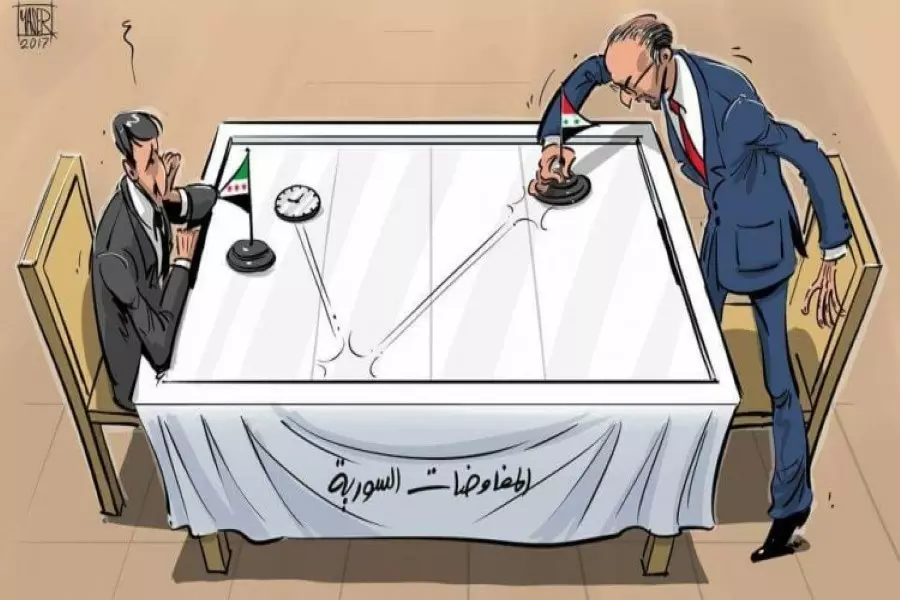

الصور الآتية من ريف إدلب مريعة. أطفال خان شيخون قصفهم طيران بلدهم بغاز السارين الكيماوي. المشاهد المنقولة على شبكات التواصل الاجتماعي عن ضحايا الغاز السام تقطع النفس. إن هذا العنف وهذه الوحشية التي يستخدمها بشار الأسد لإرهاب أهل بلده من أجل البقاء في الحكم هي التي تولد وحشية «داعش» والإرهابيين المنتشرين في كل أنحاء العالم. فقصف ريف إدلب بالكيماوي هو بمثابة ما يقوم به «داعش» في الرقة وتدمر وغيرهما. فهذه الحركات الإرهابية التي ترعب العالم هي وليدة نظام تكوينه وأداؤه التهديد والتخويف والإرهاب. فليستيقظ هؤلاء الذين يعتقدون بأن بشار الأسد هو ضامن ضد الإرهاب لأنه هو الإرهاب نفسه. والحقيقة أن لا فائدة مما يسمى مفاوضات آستانة وجنيف لأنها بمثابة حوار طرشان مع مبعوث دولي غير قادر على أي تقدم ولا تأثير في أي طرف.

إن عمليات التحالف لتحرير الرقة من «داعش» ليست كافية طالما هناك تهديد آخر وهو بقاء الأسد وجماعته على رأس الدولة. فالآن وبينما هناك كلام كثير عن أن العالم تعود على بقاء الأسد ولم يعد أحد يطالب برحيله، ينبغي التذكير بأنه لم يكن هناك «داعش» قبل الأسد والحرب الأميركية في العراق. إن قصف المدنيين الأبرياء من قبل القوات الجوية السورية وبالغاز السام ليس أقل من القصف الجوي الذي دمر حلب القديمة وأفرغها من سكانها، كما أنه ليس أقل من تهجير السوريين وتشريدهم ودفعهم إلى الأراضي اللبنانية والأردنية والتركية. فالإرهاب السوري اختبره اللبنانيون خلال الحرب الأهلية. ومن بعد ذلك تألق الوريث بشار في الاستمرار في النهج المماثل لوالده في لبنان وعلى شعبه من دون أن تكون له حنكة والده وحفاظه على خط الرجعة والخط الأحمر مع من كان يدعي أنهم أعداؤه مثل إسرائيل وأميركا.

إن العالم يراقب وينتظر تغيير الإدارات من الولايات المتحدة إلى فرنسا إلى ألمانيا والبعض يقول مثلما سمعنا من ريكس تيلرسون وسفيرته في الأمم المتحدة أن أولوية الولايات المتحدة ليست رحيل الأسد بل تحرير الرقة. ولكن ما هذا المنطق اللامنطقي الذي يدعو إلى تحرير الرقة من إرهابيي «داعش» وترك إرهاب النظام الذي دمر البلد ووضعه تحت وصاية إيران وروسيا وهجر ملايين السوريين الذين يتعرضون للإذلال في الدول المضيفة التي لم يعد بإمكانها تحمل عبء هذا النزوح المؤلم؟ كيف تدعم بعض الدول العربية التي تخشى «الإخوان المسلمين» في سورية، بقاء الأسد الذي بنهجه وإرهابه لأهل بلده يدفع إلى التطرف واللجوء إلى حركات منبوذة؟

لم تعد العروبة تعني شيئاً أمام مناظر الأطفال السوريين يُقتلون بالغازات السامة، ولا أحد من العرب يتحرك. وحدهما فرنسا وبريطانيا أسرعتا إلى طلب اجتماع لمجلس الأمن ولو أن ذلك لن يكون فاعلاً طالما هناك الفيتو الروسي الذي سيمنع أي قرار. بات الوضع لا يحتمل. حان الوقت كي تعي بعض الدول الغربية والعربية أن إرهاب «داعش» هو نتيجة لإرهاب النظام السوري الذي هو على عكس ما يعتقده البعض في الغرب وفي عدد من العواصم العربية ليس ضامناً لبديل متطرف إرهابي بل هو يولده. فالتحالف الذي يريد تحرير الرقة عليه أن يدرس ماذا بعد هذا التحرير. من سيتسلم الرقة ومن يديرها؟ وذلك أيضا بالنسبة إلى جميع المدن السورية، فلا يجوز أن تترك عصابات النظام المتقاتلة لتهيمن في مناطق عدة وتتقاسم مغانم حرب كريهة دمرت البلد وشردت شعبه وهددت وأفقرت جيرانه. فالأوضاع الأمنية في كل من لبنان والأردن هشة ويقول في هذا الصدد مسؤول لبناني لـ «الحياة» صحيح أن الأمن في لبنان مضبوط حالياً ولكن من يعلم ماذا يحدث بعد تحرير الرقة وأين تهرب الجماعات الإرهابية. فالمفاوضات ليست الحل لأن النظام يضيع الوقت والحل يجب أن يكون باتفاق أميركي روسي على رحيل الأسد.

٦ أبريل ٢٠١٧

٦ أبريل ٢٠١٧

لملايين البشر الذين صدمتهم مناظر جثث الأطفال القتلى في مجزرة خان شيخون في إدلب، ننقل لهم الخبر السيئ بأنها لن تكون المجزرة الكيماوية الأخيرة.

وهذا ما حدث سابقاً مرات عدة عندما نصْحو على مناظر مفزعة ومن ثم تعود الحياة لطبيعتها حتى مجزرة أخرى. هز منظر الطفل الغريق إيلان كردي ضمير العالم ولم يحدث شيء. رأينا بعده الطفل عمران وهو يمسح الدماء عن وجهه ولم يحدث شيء. ولن يحدث شيء للأسف هذه المرة. من المخجل إنسانيا وأخلاقيا أن نعايش هذه الأوضاع ونرى الإنسانية تنتهك على مرأى العالم أجمعه.

ولكن لماذا نقول إن هذه المأساة ستتكرر حتماً وربما قريباً جداً. لأن العالم يعيش في حالة فوضى ولا توجد قوة قادرة على إيقاف هذه المآسي الإنسانية. المجرمون لا يزجهم بالسجون أمنيات أو مطالبات الضحايا بل قبضات رجال الأمن، ولكن العالم اليوم بلا شرطي. سيطلق الأسد غازاته السامة كما فعل سابقا وسيقوم بوتين والنظام الإيراني وحزب الله الشركاء بحمايته، ولن توجد قوة في العالم قادرة على معاقبته.

لكي نعرف كيف وصلنا لهذه الحالة الدولية والأخلاقية المتردية التي تحدث فيها الجرائم علانية، علينا أن نعود قليلا للوراء.

يحفل التاريخ دائما بزعماء قتلة يرتكبون المجازر الفظيعة، ولكن كانت هناك قوة خير قادرة في النهاية على ردعهم وقتلهم والحفاظ على النظام الدولي بأقل قدر من الفظائع. هتلر ارتكب مجازر مروعة ولكن بسبب القوة الأميركية والزعيم البريطاني الشهير تشرشل هزم وانتحر وانتهى نظامه الشرير للأبد. موسوليني ارتكب جرائم مريعة ولكنه علق في النهاية كخروف مذبوح. قوة الحلفاء كانت هي السبب وراء سقوطه. القذافي كتب اسمه في السجل الأسود وكان سيستمر في الحكم لعقود قادمة مرتكبا فظائع جديدة لولا تدخل الناتو الذي كتب نهاية حقبته المظلمة. الرئيس العراقي صدام حسين انتهى في حفرة والرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش ارتكب جرائم حرب وانتهى ميتاً في زنزانة في لاهاي.

كل هؤلاء وغيرهم من المجرمين كانوا سيستمرون للأبد لو لم تصعد قوة في الوقت المناسب وتقضي عليهم.

مع بشار الأسد اختلف الأمر لأكثر من سبب أهمها تراجع القوة الأميركية في عهد الرئيس أوباما الذي تعهد بعقابه ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة. وعلى الرغم من أن أعضاء في إدارته أبرزهم وزير خارجيته هيلاري كلينتون وبعدها جون كيري طالبوه بالتدخل ووقف المأساة السورية إلا أنه رفض أن يلعب دور قوة الخير الضرورية في الوقت المناسب.

وعلى الرغم من أن أوباما كان يردد الحجة بأنه لا يريد توريط جنود بلاده كما حدث في العراق، إلا أن المسألة في الحقيقة أكبر وهي الحفاظ على النظام الدولي الذي فقد عقله وتوازنه بسبب هذه الجرائم التي يدفع ثمنها الأبرياء. لهذا شهدنا مجازر متكررة بدون عقاب وليس من الغريب أن نرى جثث الأطفال الزرقاء تعرض قريبا على الشاشات.

الأسوأ من كل ذلك أن الإيرانيين والروس يريدون عملياً تدمير هذا النظام الدولي وتأسيس نظام آخر مختلف بمعايير وشروط مختلفة ترتكب فيه الأنظمة المارقة جرائمها بدون حساب، الأمر الذي يعني تحطيما كاملا للعالم الذي نعيش فيه اليوم، وظننا أنه تحضر كثيرا لدرجة لن يسمح لرؤية هذا النوع من المجازر ترتكب علانية.

لكن عهد أوباما انتهى لذا سلط الجميع أنظاره على ردود فعل إدارة الرئيس ترمب التي أدانت هذه المجازر وقال ترمب بلغة-أكثر شجاعة من معاونيه- "إنه لا يمكن أن تقبل في هذا العالم المتحضر" ولكن بالطبع فإن الأفعال أهم من الأقوال. ويدور الحديث الآن عن نهج السياسة الخارجية الذي سيتخذه الرئيس ترمب في التعامل مع هذه الأزمة وما بعدها.

هل يكمل الانعزال كسلفه أو يكون مطالباً بحقوق الإنسان كالرئيس كارتر أو داعياً للديمقراطية كبوش الابن، أو واقعياً كبوش الأب.

ولكن كل هذه التصنيفات السياسية غير مهمة في ظل هذا الكم من الفوضى والمجازر المروّعة التي لم يسبق لها مثيل. السوريون لا يريدون الدفاع عن حقوقهم ولكن يريدون أن يبقوا فقط على قيد الحياة، وهذا أقل ما يمكن أن تفعله القوة الأميركية الوحيدة القادرة على مواجهة تحالف قوى الشر.

الجانب الساخر في هذه المأساة أن الإيرانيين نددوا بالجريمة وأعلنوا أنهم يريدون مساعدة الضحايا الأطفال، الأطفال نفسهم الذين شاركوا في قتلهم بالغازات والبراميل المتفجرة.

٦ أبريل ٢٠١٧

٦ أبريل ٢٠١٧

لم تحصل مجزرة الكيماوي في خان شيخون، تماماً كما لم تحصل مجزرة الغوطة ... وكل مَن يقول عكْس هذا الكلام، يشارك بطريقةٍ او بأخرى في دعْم إرهابيي "داعش" و"القاعدة".

لم تحصل المجزرة، وكلّ دموعنا وكتاباتنا وغَضَبِنا هو إثمٌ نرتكبه لتعطيل الحلّ السياسي في سورية القائم على بقاء "بشار الكيماوي والبراميل" على رأسِ السلطة والتفرّغ لملاحقةِ كل مَن طالب بالحرية بيتاً بيتاً وحارةً حارةً وزنقة زنقة.

لم يحصل شيء، كلّه فوتوشوب. الأطفال العراة كومبارس في مسرحِ العار العالمي، والرجال والنساء المُمَدَّدون أرضاً قبضوا مسبقاً ثمن تنسُّمهم هواء غير غاز السارين، ورجال الإغاثة مخابرات أميركية وإلا لما أعطتْهم هوليوود أوسكار "الخوذ البيض"، والمُنَدِّدون مجموعةٌ حاقدة مستاءة من البيئة الدولية الآمنة التي أُعطيت للنظام السوري الفريد من نوعه في العالم.

ليست مجزرة بل هي حربٌ مفتعلة لاستنفار حواسه. سئم سيّد العالم من الدعوات التي تطالبه بسماع صوت السوريين ... صمّ أذنيه، وانزعج من الدعوات التي تطالبه برؤية المقبرة الأكبر في العالم التي تعمل 24 ساعة من دون توقف، وأغلق عينيْه. تَدخَّل ميدانياً بعد طول تَردُّدٍ في جبهةٍ معينة رافضاً ردْع النظام أو إقامة منطقة آمنة، لم يلمس مكان جرح السوريين بل لمَس مكان جرح الضحايا الأبرياء الذين سقطوا بعملياتٍ إرهابية في العالم. فَقَدَ ثلاثاً من حواسه الخمس، وها هو اليوم يشمّ رائحة المكتوين بغاز السارين فيغلق أنفه ويَفْقد الحاسة الرابعة ... أما الأخيرة وهي الذوق، فلا يُسأل مَن لا أخلاق ولا ضمير ولا إحساس لديه عن الذوق.

وأين المجزرة؟ مَن لم يمتْ تحت التعذيب في سجون بشار، مات ذبْحاً على حواجز شبّيحته، ومَن لم يمتْ بالرصاص مات بالقذائف، ومَن لم يمتْ تحت الأنقاض التَهَمَتْه البحار، ومَن لم يمتْ بالبراميل مات بالكيماوي. صمْتُ هذا العالم الحقير يمدّ ذاك المتسلّط الأحقر بكل ذخائر الوحشية ويفتح شهيّته على الدم والإبادة. ثم مَن قال إن بشار يفكّر فقط بطريقةٍ أنانية في ترسيخ حكمه وإنهاء الثورة ضدّه؟ لو كان كذلك لاكتفى بقتْل الرجال والنساء، لكنه بقتْل الأطفال يفكّر أيضاً بترسيخ حكم ابنه حافظ من بعده ويمهّد له بيئةً حاضنة عبر جيلٍ جديد يجترّ المخاوف ياا ايتها الطفلة الراحلة عنا مرفوعة اليديْن، يا من تشبهين طفلتي وحاضري وخيْبتي وقهري وعجزي، ارجعي الى ربّك راضيةً مرضية، فالعدل هناك والسلم هناك. اتركي لنا وداعتك وطهارتك وصفاءك وجمالك لنغتسل بها كل يوم علّها تمحو بعضاً من عجْزنا، من قهْرنا، من جُرْحنا، من يَأْسنا. المجزرة الحقيقية تكمن في صمتِ كل مَن صمت عنها، وفي فرحة كل مَن فرح بها، وفي التنديد الشكلي بها تحت سقف الإحراج، وفي محاولاتِ لاعقي أحذيةِ "الممانعة" تبريرها او اتّهام آخرين بارتكابها ... المجزرة تكمن في مَن لا يزال يعتبر وجوده في زمن بشار "منّة من الله".

٦ أبريل ٢٠١٧

٦ أبريل ٢٠١٧

في الوقت الذي تعرضت فيها قطارات مدينة سان بطرسبرغ لهجمات «إرهابية» راح ضحيتها، حتى الآن، نحو خمسين شخصا بين قتيل وجريح، تعرضت بلدة خان شيخون في الشمال السوري، في إدلب، لجريمة حرب كبرى، عبر قصفها بالغازات السامة، التي أهلكت نحو 58 مدنيا.

تزامن خطير، وكاشف، عن ترابط الأزمات والهجمات في كل العالم ببعضها.

ما جرى ضد «الأبرياء» من المدنيين الروس في سان بطرسبرغ، جريمة، لا غبار عليها، قام بها، كما تقول التحقيقات الأولية (أكبرجون جاليلوف) «داعشي» قرغيزي، من البلد نفسه الذي أنجب قاتل ليلة رأس السنة في إسطنبول.

ما جرى في خان شيخون، فضيحة كبرى للنظام الدولي، ومن رأى صور الأطفال المفتوحة عيونهم بعد هجمة الموت السامة، يصاب بالذعر، والغضب.

كل العالم المتحضر، والسويّ، ضد جريمة بطرسبرغ، ولكن هل «كل» العالم أيضا يدين بنفس الوضوح والقوة والحسم واللاتلعثم، جريمة خان شيخون؟

بالنسبة للعالم الغربي، فالحق يقال، إن صوت فرنسا، وأيضا صوت الاتحاد الأوروبي، كان عاليا.

فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، علقت على جريمة خان شيخون، بالقول إن الرئيس السوري بشار الأسد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الهجوم. بينما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو الجميع إلى عدم التملص من مسؤولياتهم. طالبا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن.

نظام بشار، كعادته في الوقاحة، وتأليف المخارج، كما في قصة أبو عدس الشهيرة، تنصل من الهجوم، وقال إن المعارضة غاضبة من هزائمها... طيب! هل يعني غضبها هذا أن تقصف «أهلها» في خان شيخون بالغازات السامة!!

الروس اكتفوا بنفي أي دور لهم في جريمة خان شيخون، وأن طائراتهم لم تكن هناك.

الأرجح بل شبه اليقين أن الفاعل هو نفسه بشار الكيماوي الذي فعلها من قبل في غوطة دمشق، وهددّه «الآفل» أوباما وقتها بخط أحمر وهمي.

كبير المفاوضين السوريين في وفد المعارضة لمحادثات جنيف محمد صبرا قال إن القصف بالغازات السامة بخان شيخون، يضع محادثات جنيف الهادفة لتسوية النزاع في «مهب الريح».

بصراحة، كان متوقعا أن تصل التفجيرات لروسيا، فهي مغرية لأعضاء الجماعات الإرهابية، قبل تدخل روسيا، فكيف بعد ذلك؟!

حين حاولت واشنطن ولندن وباريس إدانة بشار، واستصدار قرار دولي ضده خصوصا بعد هجمات الكيماوي، أشهرت موسكو، وبكين أحيانا، سيف الفيتو سبع مرات!

نعم جريمة القطارات الروسية، مدانة، بلا «لكن» كما هي جريمة خان شيخون، مدانة بلا لكن.

الشر يستدعي الشر.. حمانا الله من كل الشرور.

٦ أبريل ٢٠١٧

٦ أبريل ٢٠١٧

الهدنة عربون الأسد لصفقات التهجير والتغيير الديموغرافي.

تتعرض المنطقة عموماً وسوريا خصوصاً لتهديدات كبيرة، ومخططات شيطانية مدروسة، تقوم على تنفيذها دول عظمى، بينما تتشاغل عنها الفصائل السورية بصراعات داخلية مقززة لا تؤخر نصرها فحسب؛ بل تجعل من البلاد لقمة سائغة في أنياب تلك الوحوش المفترسة.

من الغباء تبادل تلك الأطراف تهم الخيانة على وسائل التواصل، وألسنة الشرعيين فيما بينهم، لكنها الغفلة وللأسف التي تجعل من الجميع أدواتا في أيدي أصحاب المشاريع الكبرى، وكلما أضاعوا وقتهم واستعجلوا في إفناء بعضهم، اقتربت المشاريع أكثر من النجاح بأقل التكاليف، وكلما فهموا اللعبة استطاعوا مقاومتها، أو تخفيف وطأتها على أهلهم، أو تأخيرها على أقل تقدير.

مع بداية رؤية هدنة “البلدات الأربع” للنور وظهور بعض التسريبات للإعلام، بدأت مكنات إعلامية رفيعة تهاجم الأطراف التي عقدتها؛ تلك الأطراف التي لطالما اتهمت غيرها ممن يعقد مثلها بالخيانة، وشنت حروباً ضده وقضت على بعض الفصائل من الجيش الحر لحضوره مثل تلك الاتفاقات المبرمة كدلالة على طهرها.

هذا الاتفاق الأول الذي يحدث في الشمال السوري بعد تشكيل هيئة تحرير الشام، ويعني وقف إطلاق النار في مدينة إدلب وضواحيها من القرى والبلدات المحيطة بقريتي “الفوعة وكفريا” المحاصرتين، في مقابل وقف إطلاق النار في كل من “الزبداني ومضايا” في ريف دمشق.

مرر هذا الاتفاق كغيره من الاتفاقات بهدوء، دون أن تعلن الفصائل المعنية عن المقابل أو تفاصيله التي يصعب معرفتها إلا من معرفة وحسابات القائمين عليه، والتي أقفلت وتوقفت عن التغريد من تاريخه لأسباب تاريخية.

لا يعني الناس كثيراً ماذا جرى ومن حضر ومن أجبر الآخر على التوقيع، بقدر ما يهمهم أن المنطقة تسير للتقسيم بعد سحب أولئك المقاتلين من ريف دمشق، وترك حاضنتهم بغير سيف يدافعون به عن أنفسهم، مما يسهل على مليشيا حزب الله ونظام الأسد افتراسها وضمها لمقاطعته، كما فعل بغيرها من المناطق، وهنا تطوق لبنان بحزام شيعي بعزل مناطق السنة ويفصل بينها، إضافة للقتل والتهجير التي تضعفهم على حساب المليشيات الشيعية التي تطوق دمشق.

قريباً ستنتهي سمفونية “الفوعة وكفريا” التي لطالما اتهم من يحاصرها بحاميها، كما اتهم من قبلهم بحماية وادي الضيف ومعسكر الحامدية في ريف معرة النعمان.

وحتى تاريخ هذا اليوم تلتزم كل الفصائل الممثلة بجيش الفتح باتفاق البلدات الأربعة بما يتعلق بــ “الفوعة وكفريا، مضايا والزبداني”، ولم يحرك جيش الفتح ساكنا ضد هذه البلدات المحاصرة في إدلب منذ حصارها واستخدمها في الضغط على النظام الإيراني ونظام الأسد، الذين لم يراعوا كل الهدن الموقعة سابقا، وكانت تقصف إدلب وسرمين وبنش وتفتناز وطعوم مع مضايا وبقين دون استثناء، واقتصر تطبيق الاتفاقيات في السابق على إدخال المساعدات الإنسانية للبلدات الأربعة لا أكثر.

اليوم يبرم اتفاق بين الفصائل والنظام الإيراني في قطر وفق التسريبات، يتضمن الاتفاق إخلاء كامل للبلدات الأربع وإخراج حوالي الــ /1500/ من المعتقلين في سجون النظام، كما يتضمن الاتفاق خروج عناصر تحرير الشام من مخيم اليرموك، يتخوف الكثير من هذا الاتفاق الذي سيشمل وقف إطلاق النار فيه بلدات “تفتناز وطعوم ومزارع بروما وزردنا وشلخ ومعرة مصرين ورام حمدان ومدينتي بنش وإدلب” من جهة وسيشمل من جهة أخرى بلدات “يلدا وببيلا وبيت سحم ” جنوب دمشق، وذلك في هدنة مدتها تسعة أشهر. كما يقضي الاتفاق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى حي الوعر بحمص والمناطق المذكورة آنفاً، لتبدأ عملية الإخلاء للبلدات الأربع في الرابع من نيسان على مراحل.

يتواصل بهدوء مسلسل التغيير الديموغرافي في سوريا، وتنفذ المخططات دون أن يوّقع عليها أحد لتسجل في التاريخ ضد مجهول, يحصل هذا التغيير الديموغرافي بعد تقسيم طائفي, ويبدو أنه جزء من خطة استراتيجية بعيدة المدى لا تريد لهذه الثورة أن تصل إلى أهدافها بعلم وعلى مسمع الأمم المتحدة الشاهد الصامت على كل ما يحدث.

٦ أبريل ٢٠١٧

٦ أبريل ٢٠١٧

يحلو لبعض المتحمسين بناء آمال على تصريحات ترامب الأخيرة.. فهذا الغر في السياسة ظن أن العالم بسيطٌ مربع الزوايا، يكفي أن تضع مربعاً فوق مربع حتى تبني جداراً متيناً.. ولكن الصخور التي يصطدم بها تعيده في كل مرة لتعلم دروس جديدة. ففي سياسته الداخلية، اصطدم حتى الآن بصخرة إغلاق الحدود الأمريكية، وبالعجز عن إبطال خطة أوباما الصحية (أوباماكير).

وفي السياسة الخارجية، ظن ترامب أن بوسعه وضع يده مع روسيا بوتين لجعل محاربة داعش أولوية قصوى وتحقيق انتصارات سريعة، بمجرد زج المزيد من الطائرات والقوات ليُظهر أنه أكثر جدية من سلفه، متناسياً تعقيدات الواقع، ومسببات داعش وخلفياتها..

وقبل أسبوع فقط من ضربة خان شيخون تبارى أقطاب إدارته في إعطاء الإشارات والتصريحات الواضحة بأن رحيل الأسد لم يعد أولوية أمريكية، وأن مصير الأسد يقرره الشعب السوري (الذي هُجر نصفه ويقبع نصفه الآخر إما تحت الأنقاض، أو تحت سيطرة أجهزة الأسد من جهة، وأجهزة النصرة وأخواتها من جهة أخرى!).

وبالأمس صحا ترامب على صور خان شيخون الذي زعم أنها غيرت موقفه.. وكأن الأسد كان يرمينا قبلها بالورود والرياحين! كما صحت مندوبته في الأمم المتحدة (التي صرحت قبل خمسة أيام أن رحيل الأسد لم يعد أولوية أمريكية) لتحمل صور الضحايا في مجلس الأمن وتهدد ضمناً بعمل أحادي إذا فشلت آليات الأمم المتحدة في ردع جرائم كهذه!

يحتاج المرء إلى كم هائل من السذاجة (كيلا نقول الغباء) لكي يبني أحلاماً على إدارة بهذا المستوى من فقدان الرؤية والتخبط، والنظرة المُبسطة لتعقيدات العالم.. فحتى لو افترضنا جدلاً أن ترامب اقتنع أخيراً بضرورة الضغط عسكرياً على مجرم دمشق.. ما الذي سيحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة؟

سيأتي ألف مستشار ليعدد لترامب مخاطر تدخل يؤدي إلى الفوضى في سوريا، وهي فوضى لا مفر منها في غياب قوة سورية تمسك بزمام السلطة وتكون من المصداقية والاتساع والتمثيل الشعبي بحيث تمنع انهيار الأوضاع ووقوع البلد في فوضى عارمة وثارات لا نهاية لها، بل وفي سيناريوهات التقسيم الذي أصبحت أرضه ممهدة إلى حد ما. وسيسهم الروس وتُسهم إسرائيل وغيرهما في تحذيره من مغبة هذا المآل، وفي بلع غضبه المفتعل والتفكير في خيارات أقل طموحاً وأكثر واقعية. (المفارقة السوريالية هنا أن تُقدّم حكومة الاحتلال التي دمرت أكثر من نصف سوريا على أنها ضمانة لوحدة البلاد!).

وفي هذه الأثناء، ستضغط روسيا على النظام لكي ينحني قليلاً أمام العاصفة، وستستمر الفصائل المتأسلمة الممسكة بالأرض في التصرف بما يثبت للعالم كله بأنها لا تصلح لإدارة قرية صغيرة، ناهيك عن بلد متنوع ممزق.

وفي هذه الأثناء أيضاً، ستبقى النُخب السورية و"القوى السياسية" السورية (إذا صح التعبير)، غارقة في نرجسيتها وجدالها البيزنطي، غير قادرة على بناء تيار وطني عريض ومتماسك يلتقي على الأولويات الكبرى لتقديم بديل عقلاني ومقنع لهذا العالم! وفي هذا السياق، تعتبر هذه النخب والقوى أكبر مقصر بحق سوريا ومستقبلها.

رؤية ربما كانت سوداوية مريرة.. ولكن الدواء المر يبقى أفضل من المُسكّنات الخادعة؟

٥ أبريل ٢٠١٧

٥ أبريل ٢٠١٧

هناك وجهان للبنان. وجه مرتبط بثقافة الحياة وآخر بثقافة الموت. هناك وجه من يعمل من أجل تحصين البلد وتمكينه من تجاوز مرحلة في غاية الصعوبة والتعقيد يمرّ فيها المشرق العربي كلّه. وهناك وجه من يريد تقويض مؤسسات الدولة اللبنانية، إن عبر التورط أكثر فأكثر في الحرب التي يشنّها النظام السوري على شعبه، وإنْ عبر العودة إلى الأمن الذاتي تمارسه ميليشيا مذهبية بحجة مكافحة المخدرات في إحدى المناطق اللبنانية. في الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا.

ليست مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسيل، المخصص لمساعدة اللاجئين السوريين إلى دول الجوار، سوى مساهمة في تحصين الوضع في البلد. ليست المشاركة مجرّد حضور لبناني بوفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بل هي مشاركة من نوع جديد بطريقة مختلفة.

أقلّ ما يمكن قوله عن هذه الطريقة أنّها ذات طابع علمي ترتقي إلى مستوى المطلوب من الدول التي تحترم نفسها عندما تذهب إلى مثل هذا النوع من المؤتمرات. تقوم هذه الطريقة على تحديد ما الذي يريده لبنان استنادا إلى لغة الأرقام وعلى كيفية الاستفادة من مؤتمر بروكسيل من أجل تمكين البنية التحتية من استيعاب مليون ونصف مليون لاجئ سوري. سيطلب لبنان ما بين عشرة واثني عشرة مليار دولار لتطوير بنيته التحتية. ستوفر عملية التطوير هذه مئة ألف فرصة عمل في ثلاث سنوات، كما ستساهم في زيادة حجم الاقتصاد اللبناني. هذا يعني أن المبلغ الذي سيستفيد منه لبنان يفوق ما سيحصل عليه بكثير، نظرا إلى أن أي مساعدة للبنان هي بمثابة استثمار في اقتصاده وفي الاستقرار الإقليمي.

الأكيد أن الهدف ليس توطين هؤلاء السوريين في لبنان، بل مساعدة هؤلاء على أن يكونوا جاهزين للعودة إلى سوريا. هناك فرصة يوفّرها مؤتمر بروكسيل الذي أعدّت له الحكومة اللبنانية جيّدا من أجل تحويل المصيبة التي تسببت بها عملية تهجير السوريين من أرضهم إلى فرصة. يمكن للمساعدات الدولية التي سيحصل عليها لبنان المساهمة في تطوير البنية التحتية اللبنانية، أي تحصين البلد من جهة، وخلق فرص عمل للشركات اللبنانية وإيجاد فرص عمل للبنانيين وللسوريين من جهة أخرى. وهذا يخدم الاقتصاد اللبناني. ثمّة من سيشكو من توفير فرص عمل للسوريين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل كان ممكنا بناء شيء في لبنان لولا العمالة السورية؟ الأهمّ من ذلك بكثير أن فرص العمل توفّر أملا للشباب السوري واللبناني وتصرفه عن الذهاب إلى التطرّف والإرهاب بكلّ أنواعهما… بما في ذلك الموت من أجل بشّار الأسد!

يمكن الرهان على مؤتمر بروكسيل لأنّ لبنان حمل ملفا مدروسا بأدق التفاصيل بعيدا عن أي شكل من أشكال العنصرية في حقّ اللاجئين السوريين. عملت على هذا الملفّ مجموعة من خيرة الشابات والشباب العاملين مع سعد الحريري مباشرة أو في دوائر تابعة للمؤسسات الرسمية اللبنانية. سيقول لبنان صراحة إن ثمّة حدودا لقدرته على التحمّل. هناك على سبيل المثال أزمة كهرباء في لبنان. ما العمل عندما تزداد الحاجة إلى الطاقة الكهربائية مع وجود مليون ونصف مليون سوري في البلد؟ ما العمل أيضا عندما يتوجّب على المدارس الرسمية اللبنانية استيعاب مئتين وثلاثين ألف طالب سوري، أي ما يفوق عدد الطلاب اللبنانيين في هذه المدارس؟ هذا غيض من فيض الضغوط التي يتعرض لها لبنان الذي كان مفترضا أن يبقى في منأى عن الحرب على الشعب السوري بدل أن يشارك فيها “حزب الله” خدمة لمآرب ذات طابع مذهبي ضيّق، لا علاقة للمصلحة الوطنية اللبنانية بها من قريب أو من بعيد.

لن يترك لبنان فرصة مؤتمر بروكسيل تمرّ، خصوصا أنّه يمرّ في اقتصادية عميقة. من بين أسباب الأزمة المشروع التوسعي الإيراني الذي يقوم على نشر الفقر والبؤس والتعصّب المذهبي في كل أنحاء العالم العربي عن طريق الميليشيات المذهبية. يترافق ذلك مع السعي إلى قطع العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي، خصوصا أهل الخليج. ليس سرّا أن المشروع التوسّعي الإيراني يلعب دوره في إيجاد حاضنة للإرهاب الذي يمثله “داعش” وإخوته في كلّ أنحاء المنطقة، خصوصا إذا نظرنا مليّا إلى ما يدور في العراق عموما، وما تتعرض له الموصل هذه الأيّام تحديدا.

من المفيد التذكير بأنّ سعد الحريري زار السعودية بعد انتهاء القمّة العربية. ذهب إلى الرياض برفقة الملك سلمان بن عبدالعزيز وفي الطائرة الخاصة بالعاهل السعودي، وعاد إلى بيروت في طائرة أخرى وضعها الملك في تصرّفه. عكست الزيارة “الملكية” الحرص السعودي على لبنان، ودعم الرياض لخيارات رئيس مجلس الوزراء اللبناني الذي عمل على انتخاب رئيس للجمهورية في وقت كان هناك من يسعى إلى أن يكون خيار الفراغ في الرئاسة هو الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان.

ليس سرا أن المملكة تريد مساعدة لبنان… لكن على لبنان أن يساعد نفسه أولا. هذا ما سعى لبنان إلى إثباته عبر مؤتمر بروكسيل الذي يمثّل بالنسبة إليه فرصة لا تعوّض. العالم تغيّر، كذلك المملكة العربية السعودية ودول الخليج. من يريد أن يساعده الآخرون، عليه أن يثبت أنّه يستحق المساعدة وأن يكون أهلا لهذه المساعدة بدل أن يردّ عليها، كما يفعل “حزب الله” بالتنكّر لأهل الخليج الذين دعموا لبنان وأبناء شعبه على الدوام، من دون تمييز بين مذهب ومذهب وطائفة وأخرى، ومن دون أن يطلبوا شيئا في المقابل…

ليس مؤتمر بروكسيل التحدي الوحيد الذي يواجه لبنان هذه الأيّام. ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قام “حزب الله” بعراضة مسلحة لتأكيد أن الأمن في دويلته من اختصاصه، وأن دويلته أهمّ من الدولة اللبنانية، طعنة للعهد ولـ”الرئيس القوي”. هناك من لا يريد للبنان أن ينهض. على العكس من ذلك مطلوب من لبنان أن يبقى في حال من اللاتوازن وفي بحث مستمرّ عن فرص يتبين مع مرور الوقت أنها فرص ضائعة. فقبل أن يشكل “حزب الله” مجموعة مهمّتها ملاحقة مروجي المخدرات وتجارها في الضاحية، لماذا لا يسأل من خلق الأجواء التي جعلت الضاحية مرتعا لكل نوع من التصرّفات والممارسات الشائنة؟

الجواب بكلّ بساطة أنّ من يشدّ لبنان إلى فوضى السلاح وإلى الاقتصاد الريعي وإلى التعصّب المذهبي وإلى المشاركة في الحرب على الشعب السوري، إنما يتحمّل المسؤولية الأولى عن الوضع الشاذ في الضاحية وفي غير الضاحية. من يستهزئ بمؤسسات الدولة اللبنانية ويعمل على تدميرها الواحدة تلو الأخرى لا يحق له الكلام عن لبنان وعن الصورة الأخرى التي تريدها إيران وأدواتها للبنان. إنّها صورة مختلفة لا تشبه لبنان الذي ذهب إلى مؤتمر بروكسيل بأي شكل من الأشكال.

أي لبنان يريد اللبنانيون. مرّة أخرى، الخيار واضح بين ثقافة الحياة وثقافة الموت. بين مواجهة تحدي اللجوء السوري الكثيف إليه، وبين أن يتحوّل اللبنانيون لاجئين في بلدهم تحت رحمة “المال النظيف” الذي قد يأتي أو قد لا يأتي، لكن هدفه، إن أتى أو لم يأت، واحد. هدفه نقل تجربة الضاحية إلى بيروت نفسها كي تعمّ كل البلد في مرحلة ما…

٥ أبريل ٢٠١٧

٥ أبريل ٢٠١٧

أخيراً، أتحفتنا السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بالقول إن أولوية الولايات المتحدة في سورية لم تعد إزاحة بشار الأسد، وذهب وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى تأكيد كلامها، والقول إن مصير الأسد يحدّده الشعب السوري، وكأن مسألة إسقاط الأسد كانت تثقل كاهل بلاده، وتستنزف قسماً من مواردها، في حين أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: متى كانت أولوية الولايات المتحدة الأميركية إسقاط الأسد أو إزاحته عن السلطة؟

ويعلم القاصي والداني أن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كان له اليد الطولى في إطالة أمد الحرب في سورية، وأنه كان يضع مختلف الحجج والعراقيل للتنصل من المسؤولية الدولية والأخلاقية حيال ما يقترفه نظام الأسد وحلفاؤه الإيرانيون والروس من جرائم حرب بشعة بحق غالبية السوريين، بل إن سياسته أفضت إلى المحافظة على نظام الأسد، مع التغاضي عن جرائمه التي وصفتها جميع المنظمات الحقوقية بأنها جرائم حرب أو ضد الإنسانية، من استخدام السلاح الكيماوي إلى القصف بالبراميل المتفجرة العشوائية، إلى حصارات التجويع والتركيع، إلى التعذيب حتى الموت.

وليس جديداً موقف إدارة الرئيس ترامب من بشار الأسد، لأن وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، اعتبر، في أكثر من مناسبة، أن "على الولايات المتحدة وحلفائها أن يتفاوضوا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل انتقال سياسي في سورية"، ولم يخف استعداد بلاده التفاوض مع الأسد "في نهاية المطاف"، الأمر الذي نسف عبارة "فاقد الشرعية" التي عادة ما كان يردّدها المسؤولون الغربيون، عندما يأتون على ذكر الأسد في بداية الثورة السورية، على الرغم من أنهم كانوا يردّدونها، بوصفها لفظاً، يفترق عن حمولاته المضمونية.

وعلى الرغم من أن تصريحات مسؤولي الإدارة السابقة اتسمت بالتنديد والشجب لممارسات النظام في بداية الثورة السورية، مع تأييد مطالب الثائرين في الحرية والديمقراطية، إلا أنها لم تجد معادلاً لها في الواقع، بل راح بعضهم يبيع الأوهام للمعارضة السياسية السورية، في حين أن إدارة بلادهم قامت بابتزاز المقاتلين في "الفصائل المعتدلة"، من خلال تقليص الدعم المحدود والتمويل المتحكّم به، ومنع وصول السلاح النوعي إلى أيديهم، ما أسهم، بالإضافة إلى جرائم النظام السوري الممنهجة، في استفحال ظاهرة التطرّف، وتنامي قوة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة وأخواتها، على حساب تدهور وضع تشكيلات الثوار.

وتغاضت الإدارة الأميركية السابقة عن التدخل العسكري الروسي، وراحت تنسق معه، وقبل ذلك سكتت عن التدخل السافر لنظام ملالي إيران في سورية، عبر خوضهم معركة الدفاع عن بقاء نظام الأسد، فأرسلوا آلاف المقاتلين والمستشارين، والآلاف من مليشيات حزب الله اللبنانية، والمليشيات الطائفية العراقية، وشكلوا ألويةً وفرقاً مليشياوية داخل سورية، وألوية المرتزقة، من دون أن تحرّك الولايات المتحدة ساكناً.

ولا شك في أن تعامل ساسة الولايات المتحدة من القضية السورية أسهم تحويلها من ثورة، تنشد الحرية والكرامة، ضد الاستبداد المقيم منذ أكثر من أربعة قرون، إلى قضية مجموعات متطرّفة، وصراع نفوذ إقليمي ودولي، قسّم المنطقة إلى معسكريْن، متضادين ومتحاربين على الأرض السورية، وأدى ذلك إلى ترك النظام السوري يفعل ما يريده من قتل أغلبية السوريين وتشريدهم، مع تكرار المسؤولين الأميركيين طمأنة النظام، من خلال تأكيدهم عدم وجود نية لدى بلدانهم في التدخل العسكري، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي، بمعنى يُفهم النظام بأنه مهما ارتكب من انتهاكات وجرائم، لن تكون هناك قوة دولية تردعه، لذلك مرت جرائمه من دون أي عقاب يذكر.

ولعل حيثيات الموقف الأميركي ظهرت منذ بداية الثورة، ثم مع التحولات والمتغيرات التي صاحبتها، وتجسّدت في اعتبار أن من مصلحة الولايات المتحدة دمار سورية وجعل الأوضاع فيها تسير نحو التعفن والتفكك والخراب، وأن لا مصلحة لديها للتدخل لوقف الكارثة، كونه لا يخدم مصلحة إسرائيل وأمنها، بوصفها حليفها الإستراتيجي الأوحد في المنطقة.

وعلى الرغم من أن موقف الإدارة الأميركية الجديدة حيال قضية الشعب السوري الطامح إلى الخلاص من نظام الأسد المجرم موقف لا مسؤول حيال قضية عادلة، إلا أنه واضح وغير موارب مثل موقف الإدارة السابقة، ومبني على الرؤية التي برّر وفقها الساسة الغربيون مواقف بلادهم حيال ما يجري في سورية، وتفيد بأنهم باتوا أمام أحد الخيارين، إما "داعش" وأشباهها أو النظام، مع ترجيح أن الأخير يشكل خطراً أقل من "داعش". لذلك فإن بقاء الأسد في السلطة أفضل من أن تأخذ "داعش" السلطة مكانه، وهي رؤية خاطئة، تعتبر أن "داعش" يسعى إلى إسقاط النظام السوري، والحلول محله، ذلك أن "داعش" لا يطمح في أن يشكل بديلاً عن الأسد، ولم يطرح ذلك في أدبياته مثل هذه التصورات، فضلاً عن محاربة نظام الأسد ليست من أولوياته، بل عمل النظام على التنسيق معه، في أكثر من موقع ضد فصائل الجيش السوري الحر، وعقد معه اتفاقيات نفط وغاز وكهرباء. إضافة إلى هذه الرؤية، تلغي حقيقة أن جرائم النظام وحربه الشاملة ضد الثوار وحاضنتهم الاجتماعية، منذ بداية الثورة، جعل قسماً كبيراً من المحتجين السلميين ينحازون نحو العسكرة، وأن النظام أسهم في دخول العناصر المتطرّفة عبر إطلاق سراح أعداد كبيرة منهم من سجونه، وخصوصا سجن صيدنايا، إضافة إلى انسحاب قواته عن مناطق وجوده على الحدود مع العراق وتركيا، لصالح تنظيم داعش والفصائل المتطرّفة الأخرى، كما أن النظام هو أساس المشكلة السورية، وأن لا حل لمشكلة الإرهاب مع بقاء الأسد في السلطة، لأنه مارس جرائم إرهاب فظيعة بحق غالبية السوريين، وقتل أكثر من نصف مليون، وشرّد أكثر من نصفهم، ما بين لاجئ ونازح، ودمر أماكن سكناهم ورزقهم.

٥ أبريل ٢٠١٧

٥ أبريل ٢٠١٧

شهدت الحالة السورية تحليلات ومواقف وآراء عديدة نقدية، على خلفية الهزيمة العسكرية في مدينة حلب، حاولت جميعها تحديد أبرز النقاط والمواقف الواجب تصحيحها، لكي تعود الثورة السورية إلى سكة الانتصارات، وتحقيق أهدافها المنشودة في نهاية المطاف. ومنها على سبيل الذكر، لا الحصر، نقد الاستراتيجية العسكرية القائمة على تحرير المدن والبلدات السورية من سيطرة النظام والمليشيات المتحالفة معه، على خلفية تعامل القوى الحليفة للنظام مع هذه المناطق، والمستندة إلى سياسة الأرض المحروقة، والتدمير والحصار الشامل الذي يؤدي إلى أشكال عديدة من المعاناة والصعوبات للسوريين المقيمين في هذه المناطق، كما طاول النقد الموقف الثوري من القوى الجهادية والإسلامية المتشدّدة، وفقاً لممارساتها الاستبدادية في مناطق سيطرتها، والتي تشي بعدائها الصارخ مع الثورة الأصيلة، في مقابل تعامل أقرب إلى المهادنة مع النظام والمليشيات الحليفة له، وكذلك الأمر بالنسبة لتبعية المجموعات والفصائل المطلقة للقوى الدولية والإقليمية الداعمة لها، حتى باتت تمثل مصالح الداعمين على حساب مصالح السوريين.

غير أن إطلاق معركة شرق دمشق الأخيرة من تحالف القوى والكتائب الإسلامية والجهادية قد دفع عديدين إلى نسيان انتقاداتهم ودعواتهم السابقة، لنشهد اندفاعا إلى التغني بالتقدم اللحظي الذي حصل، ما يضيف فصلا جديداً من التخبط والعشوائية في التعاطي مع الثورة والأحداث السورية. هذه العشوائية التي تهلل للنهج نفسه الذي ثبت خطأه لمجرد تحقيق بعض الانتصارات على قوات النظام وتكبيد رجاله والمليشيات المتحالفة معه، والسوريين القاطنين في الأماكن الخاضعة لسيطرته بعض الخسائر البشرية والمادية والنفسية، مما يكشف عدم جدية الكثير من الانتقادات والدعوات السابقة، ويعيدها إلى موضعها الطبيعي كردة فعل عاطفي غير مبنيٍّ على التحليل العلمي والمنهجي للثورة وللقوى والأطراف الفاعلة على الساحة السورية، إذ يدفعنا هذا الاحتفاء بتقدم جبهة النصرة وأخواتها نحو الطرف الشرقي لمدينة دمشق، وكأنه بصيص الأمل الثوري في الليل الأسود، إلى التساؤل هل كل هزيمة، ولو شكلية، للنظام تصب في خدمة الثورة، وهل للهزيمة على أطراف العاصمة دمشق مكانتها الخاصة؟

تستند أصوات منتشية بتقدم الفصائل الإسلامية داخل مدينة دمشق إلى أن تحرير العاصمة يعني هزيمة أي نظام أو سلطة قائمة في أي حرب، على اعتبار أن العاصمة هي المركز الذي تجتمع داخله جميع خيوط وأدوات وقيادات السلطة الإعلامية والسياسية والعسكرية والأمنية. بينما في الواقع نجد للعاصمة السورية دمشق رمزية سياسية وإعلامية ومعنوية فقط، نتيجة انهيار النظام السوري عمليا وتحوله إلى مجموعات ومليشيات متعدّدة المرجعيات والقيادات، وخصوصاً إيرانية وروسية، كما أن مراكز قوة النظام الإعلامية والسياسية والأمنية تتركز في الطرف الآخر من العاصمة السورية، أما الثقل العسكري فهو على أعلى سفوح الجبال المحيطة بمدينة دمشق، وبالتالي، فإن العاصمة تعد صيداً سهلا للنظام عند أي حاجة لقصفها وتدميرها، وهو ما لا يمكن استبعاده على النظام السوري وحلفائه الدوليين الذين حولوا غالبية المدن والبلدات السورية إلى خراب، والذين لم يتردّدوا في تلويث مصدر المياه الوحيد لدمشق قبل بضعة أشهر فقط. كما أن معسكرات النظام الرئيسية "الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة" لم تتعرّض لأي خطر حقيقي، مع العلم أن أقرب وجود للمعارضة المسلحة منهما كان في مدينتي داريا والمعضمية اللتين تمت خيانتهما على مدار الأشهر والسنوات السابقة من القوى المهاجمة اليوم وغيرها.

ثم من يضمن عدم إعادة تجربة حلب في دمشق، حيث لم تمض بضعة أيام على إعلان جبهة النصرة، وبعض القوى المتحالفة معها، بداية معركة فك الحصار عن مدينة حلب، وتوحيدها بعد تحرير أحد الأجزاء المتبقية تحت سيطرة النظام السوري وحلفائه، حتى شهدنا الانهيار السريع في قواها وقبولها باتفاق الانسحاب من المدينة، من دون الاكتراث لمصير السكان المدنيين الذين تم الاتفاق على إجلائهم، بعد خروج جبهة النصرة، ليتعرّض المدنيون إلى شتى أشكال الإذلال والتنكيل والقتل والاعتقال من المليشيات المحسوبة على النظام السوري. وهذا الدور القذر لجبهة النصرة في إهمالها وتقصيرها في حماية المدنيين، واهتمامها بتأمين انسحابها فقط، ليس السلوك الوحيد الذي يؤكد أن هذه القوى والفصائل تقف على النقيض من الثورة السورية والسوريين، ولنا في الممارسات والسلوكيات والقوانين التي تفرضها هذه القوى على المدنيين السوريين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتتراوح بين حملات الاعتقال التعسفية، والاغتيال أحيانا، بحق الناشطين الثوريين، وبحق أي شخص يعبر عن رفضه ممارساتهم وامتعاضها منهم أكبر مثال، بالإضافة إلى فرض الإتاوات وفرض عاداتها على المجتمع من نمط اللباس إلى حظر التدخين، واحتكار السلع الغذائية والطبية وتخزينها، ما يفاقم المعاناة الإنسانية في مناطقها، وكذلك نشهد إقدام الجهاديات على خوض صراعات عديدة فيما بينها، تحت ذرائع شرعية، وبغية زيادة عائداتها المالية من حركة القوافل التجارية من المدن المحاصرة وإليها، أو من أجل السيطرة على بعض البلدات ذات المميزات الاقتصادية، كالبلدات النفطية والحدودية.

وعليه، يمكن بسهولة الخلوص إلى أن إجرام الجماعات الجهادية لا يقل عن إجرام النظام، خصوصاً بعدما تبين أن ما تعجز عنه هذه الجماعات يتكفل به النظام والقوى الدولية. لذا لا يمكننا الاستمرار في الانجرار خلف مشاعرنا العاطفية، ورغباتنا في القصاص والخلاص، من دون الاحتكام إلى التحليل العلمي والمنهجي في التعاطي مع الأحداث والحالة السورية. وهو ما يفرض القطع النهائي مع كل من النظام والتنظيمات الجهادية والقوى التابعة والمقادة من الداعمين الذين يتبادلون الأدوار والمهام في تدمير سورية وتدمير الثورة السورية.

٤ أبريل ٢٠١٧

٤ أبريل ٢٠١٧

هل تعلمون يا صغاري أنكم مضحكون؟

نعم والله مضحكون!

الجميع يضحك عليكم وعلى مناظركم!

وهذا الزبد الذي يخرج من أفواهكم، لا أدري أين تعلمتم صنعه وكيف أتقنتم إخراجه!

مخرجوا السينما العالمية لم يستطيعوا محاكاة ما تقومون به!

كل من شارك بقتلكم يضحك لأنه مرر رسالته بحرفية عالية وتقنية مبهرة! لكي يبرهن للعالم نظريته ووجهة نظره..

كل هذا على حسابكم أيها المضحكون...!!!

لا تغرّنكم دموعٌ تتناثر هنا وهناك ظنّاً منكم أنها حزينة عليكم..

هي دموع الفرح، تذرفها القلوب المتحجرة التي وصلت إلى مبتغاها ونالت ما كانت ترمي إليه..

الجميع يضحك....

النظام السوري يضحك لأنه مرر رسالته للشعب السوري حتى يتعلم الدرس.. ومرر رسالته إلى العالم أن انظروا ماذا يفعل الإرهابيون في سوريا!

الصامتون المؤيدون يضحكون لأنهم مرروا رسالتهم إلى الذين ثاروا أن انظروا ماذا فعلتم بثورتكم! لقد قلنا لكم أننا سنحرق البلد فلم تفهموا!

جماعة كنا عايشين يضحكون لأنهم مرروا رسالتهم إلى المؤيدين والمعارضين أن انظروا كيف كان كلامنا صحيحاً! ألم نقل لكم أننا: كنّا عايشين؟

المعارضين والمؤتلفين والقوميين والوطنيين يضحكون لأنهم مرروا رسالتهم إلى العالم أن انظروا ماذا يفعل النظام في سوريا.. وإلى السوريين أن هل عرفتم لماذا نقبع في فنادقنا خارج البلاد؟ لأننا نخشى على أنفسنا وعلى أبنائنا أن يصيبهم ما أصاب أبناءكم! وأظنكم لا ترضون لنا أو لأبنائنا هذه الميتة البشعة وألا فإنكم ليس فيكم رحمة!

ثم من سيتفاوض مع النظام إن أصابنا ما أصابكم؟

الداعشيون والقاعديون والنصرويون ومن حذا حذوهم يضحكون لأنهم مرروا رسالتهم إلى السوريين ان انظروا ماذا سيحل بكم إن لم تسمحوا لنا بالتحكم بكم! ومرروا رسالتهم إلى العالم أن انظروا ما يمكننا فعله بالسوريين وبكم!

الفصائل المتقاتلة فيما يضحكون لأنهم مرروا رسالتهم إلى بعضهم من يستحق الحكم والتمجيد والتصفيق أكثر، ومرّروا رسالتهم إلى العالم أن انظروا ماذا يفعل النظام في سوريا وماذا سيحل بالبلاد إن نحن لم نحكم السيطرة!

الفيسبوكيون والتويتريون يضحكون لأنهم وجدوا موضوعاً جديداً يتسابقون في نشره ومرروا رسالتهم إلى العالم أن انظروا كيف نحن موضوعيون وننقل الخبر بأمانة؟ ويتفننون بنشر وتزيين الصور ووضعها على صور البروفايلات إعلاناً عن الاحتجاج وبانتظار المزيد من الأخبار الشيقة التي يملؤها الدم والزبد والأكشن!

الدول العربية والإسلامية يضحكون لأنهم مرروا رسالتهم إلى شعوبهم أن انظروا ماذا سيحل بكم إن أنتم قررتم أن تثوروا ضد حكامكم أو أن تقولوا لا للطغاة!

الإعلام العالمي يضحك لأنه مرر رسالته إلى الشعوب أن انظروا ماذا سيحل بكم إن قبلتم بالسوريين كلاجئين!

العالم يضحك لأنه مرر رسالته إلى السوريين أن انظروا ماذا تفعلون ببعضكم!

كلّ يغني على ليلاه.. وكلّ منّا يضحك على بلواه!

هل عرفتم لماذا أنتم مضحكين؟

ما الذي يغري مُمَرِّري الرسائل في صور الأطفال المقتولين؟

هل لأنهم يعتقدون أن الطرف الآخر المتلقي للرسالة عنده قلب وسيحزن؟

لا والله فجميعهم لا يملكون قلباً واحداً مجتمعين!

أعتقد لأنكم تحسنون التمثيل!

ولا تحسنون الكذب!

هل سمعتم يا صغاري بالحمام الزاجل؟

ذاك الذي كانوا يستخدمونه قديماً لتمرير الرسائل بين بعضهم البعض!

حتى اذا ماتت الحمامة أو غضب مستقبلها من فحواها فقتلها، لا يتكلف المرسل سوى ثمن الورقة وثمن الحبر الذي كتب به رسالته!

هذا أنتم أيها المضحكون..

أنتم هذا الحمام الزاجل الذي يمرر كلّ رسالته عن طريقكم!

ناموا يا صغاري وسنمرر نحن أيضاً رسالة عن طريقكم..

مرّروا رسالتنا إلى الله (وهو أعلم بحالنا) أننا مسنا الضرّ وأنت أرحم الراحمين..

ناموا أيها الصغار..

وأخبروا البشرية كيف كانت الحمائم تعيش مع البهائم!

ربما تحتوي الصورة على: شخص أو أكثر وأشخاص يجلسون

٤ أبريل ٢٠١٧

٤ أبريل ٢٠١٧

شكراً لأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، فقد ذهب إلى العراق. وزار 700 ألف لاجئ من عرب الموصل ينتشرون في العراء على حدود كردستان، فراراً من القتال الدائر بين القوات العراقية و«داعش» في الشق الغربي من المدينة.

جاءت الزيارة بعد تبادل الاتهام بين أميركا والعراق، حول الغارات الجوية التي أوقعت عدداً يتراوح بين ألفين إلى أربعة آلاف قتيل من المدنيين أخرجت جثثهم ممتزجة بشظايا أحجار من أنقاض أبنيتهم المقصوفة بقنابل الأعماق، بحجة الفتك بـ«الدواعش» المختبئين في الجحور التي حفروها في الأحياء القديمة.

انتهى الجدل بلا غالب ومغلوب. فقد تم الاتفاق على القول إن «داعش» تركت أمام الأبنية المقصوفة صهريجاً مليئاً بالمتفجرات. فانفجر بالقصف المتبادل. وانهارت الأبنية من شدة الانفجار! لكن المنظمة الدولية تطالب بتحقيق عادل أكثر جدية في تحمل المسؤولية أمام الإنسانية.

جرى التحضير لحرب الموصل منذ سنة. حشدت ألوية عراقية. وميليشيات شيعية بقيادات إيرانية. وميليشيات كردستانية. وباعت أميركا أحدث الطائرات من طراز إف 15 و16. في الهجوم، دُك شطرا المدينة المفصولان بنهر دجلة.

أين المفر أيها المدنيون؟ فالنهر أمامكم. والمتقاتلون بينكم. السؤال كيف رضي إنسانياً القادة العسكريون الشيعة لألوية الجيش العراقي بشن الهجوم، من دون أن يتأكدوا أولاً من إقامة حكومة بغداد لمناطق آمنة مجهزة بالإطفاء. والأدوية. والأغذية، كافية لإيواء مئات ألوف الموصليين المحاصرين الفارين؟

وهكذا، فحرب الموصل التي جرت بمشاركة أميركية صريحة، كانت حرباً مذهبية بكل معنى الكلمة بين السنة والشيعة. والهدف تماماً كما جرى في حرب حلب الشهيدة شقيقة الموصل: تفتيت الكتلة السكانية المدنية من عرب المشرق، تحت ذريعة القضاء على «إرهاب داعش» كما تدعي أميركا. أو بحجة «مكافحة الإرهاب» كما يزعم بشار الجعفري موفد بشار الطائفي لنسف محادثات جنيف (انتهت الجولة الخامسة من دون تقدم يذكر). وقاسم سليماني موفد خامنئي وفريدون روحاني، لتدمير سنة سوريا والعراق.

لا ننسى دور الأكراد (السنة) في كل مأساة تنزل بالعرب السنة في سوريا والعراق. فبعد استكمال سيطرتها على مدينة كركوك النفطية، لم تشارك «البشميركا» عملياً في حرب الموصل، كما تم الاتفاق بين مسعود برزاني وحكومة بغداد، إنما اتجهت إلى سهل نينوى الواسع في شمال المدينة، لتحتل القرى العربية هناك، معلنة أنها لن تنسحب منها.

أما أكراد حزب العمال الكردي في تركيا (المسجل إرهابياً لدى أميركا)، فقد أقاموا منطقة حكم ذاتي كردية في سوريا، تمتد بمحاذاة الحدود التركية من شرق الفرات إلى حدود العراق. وها هي أميركا ترمب، بعد أميركا أوباما، تزودهم بالدبابات، ليخوضوا حربها مرتزقةً لـ«تحرير» الرقة ودير الزور من «داعش». ولا يخجلون من الزعم بأنهم «قوات سوريا الديمقراطية» المطعمة بعربان مقاتلين معها!

أسمي الحروب الدائرة بأسمائها الطائفية والمذهبية، لكي يفهم ويدرك مئات ملايين العرب في المشرق. والمغرب. والخليج (العرب يعدون حاليا نحو 400 مليون إنسان)، أن هناك كتلة سكانية عربية (سنية) مؤلفة من 23 مليون سوري و15 مليون عراقي. وخمسة ملايين فلسطيني يجري تدميرهم. بالإبادة الجماعية. وطردهم وتهجيرهم من مدنهم وقراهم. واغتصاب ونهب أراضيهم الزراعية، فيما تقف حكومات عربية على «الحياد» و«عدم الانحياز»، في معركة حياة أو موت للعرب والعروبة في المشرق واليمن.

لا أغرب الشيعة عن العروبة، كما فعل صدام. شيعة المشرق العربي جرى خطفها من عروبتها في العراق. وسوريا. ولبنان، لخدمة مشروع الهيمنة الفارسية على المشرق. حزب الشيعة الذي أنشأته المخابرات الإيرانية في لبنان منذ 35 سنة. وقالت للعرب إن تسليحه يستهدف حماية لبنان من إسرائيل، ها هو يدمر الديمقراطية اللبنانية. ويذبح العرب السنة في سوريا.

كفانا سياسة! هناك 108 ملايين جائع في العالم، حسب تقرير أممي وأوروبي. هناك 17 مليون جائع في اليمن مهد «العرب العاربة» في لغة علم الأصول (علم الإثنية). ملايين السوريين جائعون في سوريا. ولبنان. والأردن. هناك عرب جائعون في الرقة. ودير الزور. لا يجدون مع أطفالهم عشاء يومهم.

احتلت القوات الشرعية اليمنية ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر. لكن لم تتمكن بعد من الوصول إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي. فقد استمات الحوثيون في الدفاع عنه، لتأمين وصول الأسلحة والصواريخ الإيرانية التي يقصفون بها مدن الحدود السعودية. وليس لتأمين وصول أغذية الإغاثة الدولية والعربية.

لنتذكر الإنسان والإنسانية. هناك عشرات ألوف السوريين الذين تحتجزهم المخابرات السورية في زنزانات أقبيتها القذرة المليئة بالقوارض والحشرات السامة. والجراثيم الفتاكة. مئات المعتقلين يموتون يومياً وأسبوعياً. ويدفنون في قبور جماعية مجهولة. وهناك ألوف محتجزون في معسكرات التنظيمات الدينية المسلحة التي تدعي أنها تطبق عليهم حكم العدالة الإسلامية. وتنفذ «داعش» و«جبهة النصرة» و«القاعدة» إعدامات يومية في سوريا. واليمن. وباكستان. وأفغانستان. والصومال.

نعم، لنتذكر الإنسانية. صار لضباط المخابرات الإسرائيلية أسماء معروفة. وهم لا يجرؤون على زيارة بلدان «صديقة» لإسرائيل، خوفاً من أن يطالب العرب بمحاكمتهم أمام العدالة المستقلة عن السياسة. وصار لضباط المخابرات السورية أسماء مشهورة عربياً ودولياً. مع ذلك يجري إرسالهم بمهمات دبلوماسية إلى روسيا. والصين. بل لدول عربية. وهم مطلوبون للعدالة، بموجب مذكرات تحقيق أو توقيف من الشرطة الدولية (الإنتربول). فلماذا لا تعتقلهم الدول المضيفة لهم. وتسلمهم إلى العدالة الدولية؟

«الفيتو» الدولي الذي تستخدمه بكثرة روسيا. والصين. وأميركا، يحمي هؤلاء المجرمين. لماذا لا يشكل الأمين العام للأمم المتحدة لجنة دولية، لتعديل ميثاق الأمم المتحدة، ولوضع حد لاستخدام «الفيتو»، على الأقل لحماية حقوق الإنسان، إذا كان مستحيلاً إلغاؤه لأسباب سياسية؟

التقطت فتاة سورية تعمل في إسبانيا، بالمصادفة، صورة لشقيقها الذي قتلته المخابرات السورية، منشورة على الإنترنت. فأقامت دعوى أمام القضاء الإسباني على كبار جنرالات المخابرات السورية، وبينهم المجرم المشهور علي مملوك. لا علاقة للعدالة بالسياسة. فقد قبل القضاء الإسباني الدعوى. ويعد حالياً ملفات لهؤلاء المجرمين، لملاحقتهم في إسبانيا وأمام المحاكم الدولية.

أوشكت محكمة الشهيد رفيق الحريري على إصدار حكمها بالتفصيل، بأسماء المدانين. وحيثيات الإدانة. واغتال الجناح الاستئصالي في النظام السوري زعماء لجنة «إدارة الأزمة». فأعلنت المعارضة الدينية المسلحة أنها هي التي اغتالتهم. فقوضت بسذاجة الفرصة السانحة لاتهام النظام دولياً بارتكاب الجريمة.

ثم أجبر النظام فاروق الشرع. ومن لف لفه من الخانعين وأركان النظام على تشييعهم ومواساة أهاليهم. ولم يصدر التحقيق إلى الآن في مقتل العماد حسن تركماني. والعماد داود راجحة، وزيري الدفاع السابقين. والعماد آصف شوكت نائب وزير الدفاع، وزوج بشرى شقيقة الدكتور «أبي لمعة الأصلي» رئيس النظام.

٤ أبريل ٢٠١٧

٤ أبريل ٢٠١٧

شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، ألقى قنبلة مدوية، «بالنسبة للأسد، فإنه يوجد واقع سياسي علينا القبول به». السبب؟ أنه توجد للولايات المتحدة أولوية أهم، ألا وهي محاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا. هذا التبرير الرسمي للمتحدث الرئاسي الأميركي.

في الواقع، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإعلانه الخطير هذا، لم يخرج عن خط تعهداته التي أعلنها خلال حملته الانتخابية. حينها انتقد ترمب سياسة سلفه الرئيس باراك أوباما لأنه ترك إيران تستولي على العراق وإيران، لكنه قال إنه عند توليه الرئاسة سيركز على محاربة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع الروس. عملياً، اليوم ينفذ ما قاله حرفياً بالأمس.

السؤال الصعب كيف يستطيع ترمب محاربة النفوذ الإيراني و«داعش» وفي الوقت نفسه يتعاون مع نظام دمشق؟

قبل الحرب الأهلية في سوريا كانت علاقة دمشق بنظام طهران استراتيجية، وتسببت في تدهور علاقة نظام الأسد بدول معسكر الاعتدال، مثل الخليج ومصر آنذاك. كما أن الولايات المتحدة التي كانت غارقة في أزمتها في العراق، بعد الاحتلال، اتضح لها أن إيران استخدمت سوريا كمركز استقبال الإرهابيين من أنحاء العالم وتأهيلهم للقتال في العراق تحت علم «القاعدة» طوال ست سنوات دامية.

ومنذ بداية الانتفاضة في سوريا كانت معظم دول الخليج راغبة في تفاديها، لولا أن دمشق فضلت الطريق الصعب؛ التعاون مع إيران لمواجهة الانشقاقات الواسعة ومحاربة المعارضة المسلحة. والحقيقة فشل دعم إيران العسكري في إنقاذ النظام، وما كان له أن ينجو إلى هذه المرحلة الحالية، أو ما سماه سبايسر بالواقع السياسي الجديد، لولا التدخل الروسي الضخم عسكرياً. روسيا، وليست إيران، هي التي أعطت دمشق قبلة الحياة سياسياً وعسكرياً. وإذا قبلنا بهذه الحقيقة، فإنه ينبغي على النظام السوري أن يقبل بها أيضاً. إيران هي المشكلة بالأمس وهي المشكلة غداً، وإيران سبب نزاع دمشق مع دول المنطقة العربية التي هي في حالة دفاع عن نفسها ضد التمدد العدائي والتخريب الإيراني الذي لم يتوقف. هذا النزاع العربي مع نظام آية الله، لا علاقة له بالخلافات العربية مع نظام بشار الأسد الذي لم يحسن إدارة علاقاته مع الدول العربية بخلاف ما كان يفعله الرئيس الراحل حافظ الأسد، الذي أبقى على شعرة معاوية مع الجانبين، وكان وسيطاً إيجابياً في كل الخلافات بين ضفتي الخليج العربية الإيرانية.

من المحتمل أن تتحول الدول الخليجية نحو التعامل بإيجابية مع «الواقع السياسي الجديد»، وهو الأمر الذي سبقته إليه تركيا منذ عزل أحمد داود أوغلو وتعيين بن علي يلدرم رئيساً للوزراء. هنا السؤال الأول، هل يرغب نظام دمشق في إنهاء الوجود العسكري الإيراني من على أراضيه أم لا؟ والسؤال المكمل له، هل حقاً يستطيع لو قرر التخلص من فيلق القدس الإيراني، وميليشياته اللبنانية والعراقية والباكستانية والأفغانية، التي تقدر مجتمعة بنحو خمسين ألفاً على الأقل؟

الرغبة في حل سياسي للأزمة السورية هو مشروع المعارضة السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات، منذ أن اتضح أن أياً من الطرفين لن يكسب الحرب بقوة السلاح. الخلاف كان، ولا يزال، يدور على صيغة الحل ويمكن أن نقول اليوم إنه فشل، فالأسد استأثر بكل شيء، أو يظن أنه كذلك. إنما الحقيقة أن سوريا صارت إناءً مكسوراً، ولنرَ كيف يستطيع إصلاحه سياسياً وإدارياً وأمنياً دون دعم الدول العربية المعتدلة.

المعادلة الصعبة المقبلة، في حال تم الاتفاق على بقاء نظام الأسد، هي في إخراج إيران من القصر الرئاسي في دمشق. باستمرار نظام آية الله يسيطر على مفاصل الدولة السورية أتوقع أنه لن تشهد سوريا استقراراً مهما أجمعت قوى العالم، ولا أقول هذا من باب الإنكار الأخلاقي على ما يحدث، بل أيضاً لأن الواقع السوري نفسه أكبر من إيران وروسيا ونظام دمشق. الواقعية تتطلب فهم هذا الجانب، وهو أن وجود إيران وميليشياتها على الأرض السورية سيفشل أي اتفاق يوقعه أي فريق.