٣ ديسمبر ٢٠١٤

٣ ديسمبر ٢٠١٤

جاءني صوتها مخنوقاً عبر الهاتف، لم تستطع أن تقاوم رغبة في البكاء. ابنها (25 عاماً) قتل في سورية، وهو يتصور أنه يجاهد مع داعش ضد أعداء البغدادي، كتائب الجيش الحر.. ما دخله؟ كيف غسلوا ذهنه، حتى خرج من حضن العائلة إلى الحرب؟ حاولت أن أهدئ الأم المكلومة التي تريد أن تتقاسم قصتها مع أمهاتٍ أخريات، حتى ينقذن أبناءهن من مصيرٍ مماثل. طلبت منها حكي القصة، فقالت: شاب متعلم، كان على أبواب الزواج، أسرته متوسطة الحال. الأب كان مناضلاً في حزب الاستقلال المغربي، يحلم بوطن حر مستقل وتقدم، تصور أن هذه الأهداف ستتحقق، بمجرد خروج آخر جندي من المغرب، لكن سنوات الاستقلال أصابت الأب بالإحباط. الأم تشتغل في التعليم العمومي، وبما أنها تعرف أعطابه دفعت بابنها إلى التعليم الأجنبي. كبر الابن في أسرة من ثلاثة إخوة، هو أصغرهم. درس في مدارس البعثة الإسبانية، وحصل على عمل مع شركة دولية. لم تكن أسرته بعيدة عن التدين المغربي الوسطي، ولا كانت تظهر عليه علامات التشدد. كان مقبلاً على الحياة، مولعاً بتكنولوجيا التواصل الحديثة. كان يقضي ساعات أمام "النت" وعالمه الافتراضي. لم تفطن الأسرة إلى أن الابن خرج من العالم الواقعي، وانخرط في عالم الجهاد العالمي، حيث الصورة والفيديو يلعبان لعبتهما.

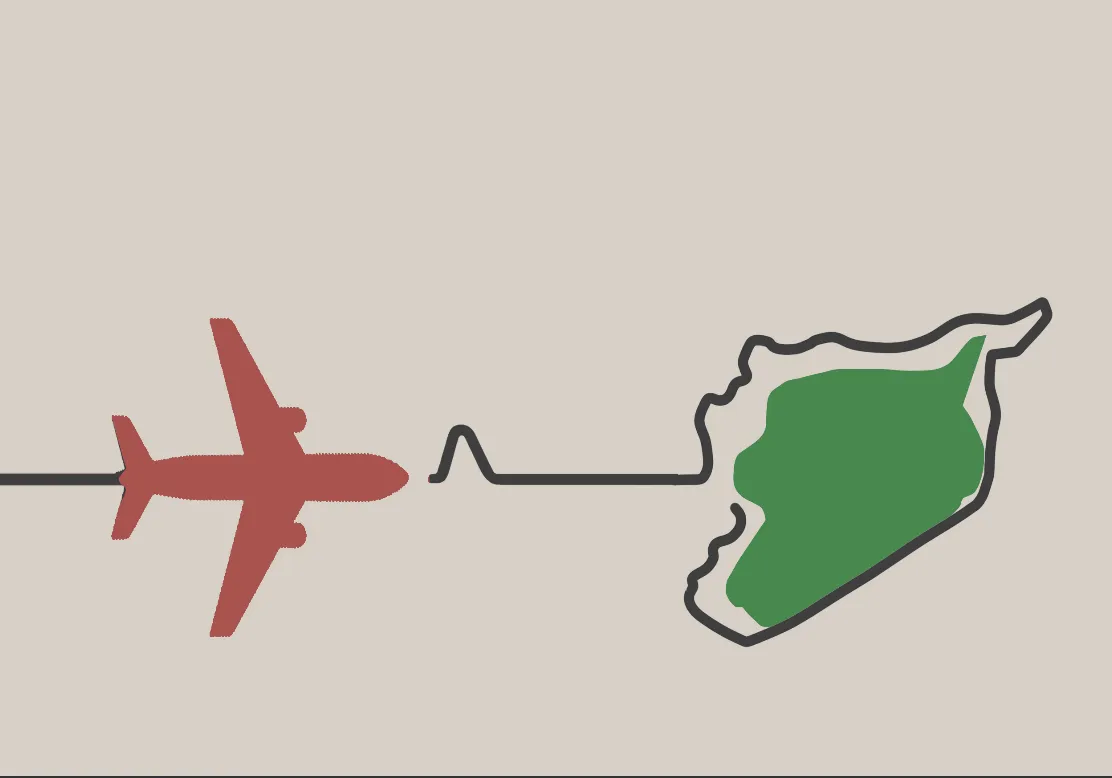

لم يُستقطب إلياس إلى داعش عن طريق المسجد أو الخلايا النائمة أو الاتصال المباشر بشيوخ أو دعاة أو مقاتلين. جرى اصطياده من وراء الشاشة في الشبكة العنكبوتية، حيث يشتغل جهاديو "النت" في "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت الأرض الحقيقية للمعركة. هنا، جرى غسل دماغه، أولاً بعرض فيديوهات معاناة السوريين ضحايا بربرية الأسد، في محاولة لإثارة مشاعر إنسانية طبيعية، ثم عرض "معاناة أهل السنة مع عصابات الشيعة"، ومنها إلى محاربة أميركا والغرب الكافر الذي يحتقر المسلمين، ويحتل أرضهم ويستبيح خيراتهم. ما الحل؟ إنه مبايعة البغدادي، والانتماء إلى الخلافة الإسلامية، ثم الجهاد والموت في سبيل الله، والذهاب إلى الجنة، مباشرة بلا حساب ولا عقاب ولا سؤال! هكذا وجد إلياس نفسه في طائرة تركية إلى إسطنبول، ومنها إلى الحدود السورية، وبقية القصة معروفة. غاب أسابيع، بعدها هاتف أمه: أنا في العراق، جندي أقاتل من أجل العقيدة. .. أية عقيدة تدفع شاباً إلى المحرقة في معركةٍ، لا يعرف عنها إلا الشعارات العاطفية. كيف؟ ومتى؟ ولماذا؟ لا جواب. الابن خرج من عالم ودخل عالماً آخر، وبعد أشهر، قُتل في ظروف لا يعلمها أحد.

ليس الفقراء وحدهم من ينتمون إلى داعش هناك، فهناك شباب متعلم في مدارس الغرب، يرتمي بلا عقل في أحضان الحركات الأصولية المتطرفة، يحلم بالبطولة والانتماء إلى مشروع يتصوره كبيراً. ولأن المشروع القومي مات أو يكاد، ولأن المشروع اليساري هرم أو يكاد، ولأن المشروع الإسلامي انتكس أو يكاد، ولأن المشروع الديمقراطي أجهض أو يكاد، توهم إلياس أنه وجد الحل، وعثر على البديل.

شباب الخمسينات والستينات والسبعينات في المغرب، والعالم العربي، كان مشدوداً إلى مشاريع وأهداف كبرى، مثل الوحدة العربية وتحرير فلسطين وثورة العمال والفلاحين. اليوم، الشباب ضائعون في زحمة انهيار المشاريع الكبرى، وحتى ربيعهم الديمقراطي الذي كان واعداً تكالبت عليه قوى الثورة المضادة. لهذا، ينزلق بعضهم، بسرعة، إلى مشروع انتحاري، صنعه الكبار، ويموت من أجله الصغار. لم يقرأ هؤلاء كتاباً عن الإسلام أو الجهاد، ولم يعرفوا شيئاً عن فقه الحرب وفقه السياسة. مع ذلك، وضعوا أرواحهم فوق أكفّهم، وسافروا إلى أرضٍ ليست أرضهم، وماتوا، أو أوشكوا على الموت، لأنهم لم يفكروا في فهم العالم قبل تغييره، ولا اهتموا بفك تعقيداته، قبل الدخول إليه.

٣ ديسمبر ٢٠١٤

٣ ديسمبر ٢٠١٤

سياسة الولايات المتحدة لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية محكومة بالفشل؛ وفيما يلي كيفية إصلاح تلك السياسة.

من المرجّح أن الاستراتيجية الراهنة التي تستعملها الولايات المتحدة لتدمير تنظيم الدولة الإسلامية محكومة بالفشل. في الواقع، ثمة مخاطرة في أن تفضي إلى العكس تماماً مما تهدف إلى تحقيقه، أي تعزيز جاذبية الجهاديين في سورية والعراق، وفي أماكن أبعد منهما بكثير، في حين تترك الباب مفتوحاً لتنظيم الدولة، لكي يتوسع إلى مناطق جديدة.

ويعود سبب ذلك، في جزء كبير منه، إلى أن الولايات المتحدة تصدّت، حتى الآن، لمشكلة تنظيم الدولة، في معزل عن الأوجه الأخرى للصراع العابر للحدود، في كل من سورية والعراق. ما لم تتبنَّ إدارة باراك أوباما نظرة أوسع، فإنها لن تتمكن من الاستجابة بفعالية للوضع المتدهور على الأرض. الأمر الجيد أنه لا يزال في وسع البيت الأبيض تغيير هذه السياسة. وبالفعل، فقد ذُكِر أن الرئيس باراك أوباما طلب إجراء مراجعة لاستراتيجية إدارته في سورية. في سياق صياغة مسعى البيت الأبيض لشق طريق جديد إلى الأمام، فإنه ينبغي أن يفهم ثلاثة أمور حول تنظيم الدولة والمشهد العسكري الذي يعمل في إطاره.

1. التمدد جوهري لمستقبل تنظيم الدولة الإسلامية، وأفضل احتمالاته في سورية.

إن قدرة هذه المجموعة الجهادية على إظهار تمتّعها بزخم كبير أمر جوهري، يُمَكّنها من تعبئة وحشد مقاتلين وأنصار جدد. في مناخ من الاستقطاب الطائفي، ووسط تنامي الغضب السنّي حيال استعمال الحكومتين السورية والعراقية والميليشيات الحليفة لهما للعنف الذي لا يميز بين المدنيين والمقاتلين، فإن نقطة القوة الرئيسية لتنظيم الدولة تمثّلت، حتى الآن، في قدرته على تحقيق سلسلة من الانتصارات اللافتة. إن سيطرته على مزيد من المناطق، تظهر قوته بصورة تتناقض، بشكل صارخ، مع خصومه من السنّة، مثل الشخصيات السياسية السنية في بغداد، التي تبدو لا حول لها ولا قوة، وفصائل المعارضة السورية المسلّحة غير الجهادية. كما أن الزخم الذي يظهره في ميدان المعركة يمنح تنظيم الدولة علامة مميزة، تخفي، في المحصلة، مُنتجَه المألوف وغير الجذّاب المتمثل في الحكم الأحادي الاستبدادي، الذي يفرضه بقوة وحشية، ومن خلال العمل الاستخباراتي السرّي.

في آخر تسجيل صوتي لـ "خليفة" الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، قال، "اطمئنوا ايها المسلمون، فإن دولتكم بخير، وفي أحسن حال. لن يتوقف زحفها، وستظل تمتد، بإذن الله" على الرغم من أن المواد الدعائية التي يصدرها تنظيم الدولة تشير إلى غير ذلك، فإنه، في الواقع، أعطى الأولوية لتوسّعه، وتعزيز قوته في المناطق، ذات الأغلبية العربية السنّية. إذا نظر المرء إلى محاولات التنظيم الاستيلاء على الأرض والموارد من القوات الحكومية والكردية، لوجد أنه يفعل ذلك في الأطراف، أو في مناطق معزولة، مثل مدينة كوباني، الواقعة شمال سورية، وهي مناطق ضعيفة بشكل خاص.

" الاستراتيجية الراهنة التي تستعملها الولايات المتحدة لتدمير تنظيم الدولة الإسلامية محكومة بالفشل "

ثمة حوافز كثيرة، تدفع تنظيم الدولة لقطف مثل تلك الثمار الدانية، لكن مكاسبه ستكون أكبر، إذا استولى على مناطق، يقطنها العرب السنّة. إن كلّ تقدّم يحققه في هذه المناطق لا يسهم في تعزيز الزخم الذي يُعتقَد أن التنظيم يتمتع به، وحسب، بل إنه يتحقق، أيضاً، على حساب المنافسين السنّة المحليين. وهذا أمر محوري، لأن للقوات المحلية سجلاً حافلاً بصدّ هجمات التنظيم في المناطق العربية السنية في العراق وسورية. لقد تمكّنت القبائل السنّية المحلّية، والمجموعات المسلّحة، من طرد التنظيم الذي كان يُعرف، حينذاك بدولة العراق الإسلامية، بمساعدة أميركية في عامي 2007 و2008، وأخرجته مجموعات المعارضة المسلّحة من مدينة حلب، ومن معظم المناطق في شمال غرب سورية، في مطلع عام 2014.

إذا تمكّن تنظيم الدولة من تهميش مثل هؤلاء المنافسين، وفرض احتكاره المقاومة السنّية للقوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها، والمكروهة من السكان المحليين، فإنه يضمن بقاءه في المستقبل المنظور. وقد تمكّن من تحقيق ذلك فعلياً في العراق، ويأمل بتحقيقه في سورية.

بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية، فإن أكثر أهداف توسّعه في سورية والعراق أهمية ريف حلب الشمالي في سورية. تسيطر مجموعات المعارضة المسلّحة غير الجهادية على هذه المنطقة، لكنها تنتشر على منطقة واسعةٍ، وبأعداد قليلة، حيث تسعى إلى صد هجمات تنظيم الدولة، قرب مدينة مارع. وفي الوقت نفسه، تقاتل لمنع النظام من تطويق قواتها داخل مدينة حلب الواقعة على بعد 15 ميلاً إلى الجنوب. إذا صعّد الجهاديون من هجماتهم على مارع في المستقبل القريب، فإن المجموعات المسلّحة غير الجهادية التي تصارع لإبطاء تقدّم قوات النظام في حلب قد لا تتمكن من منع تنظيم الدولة من تحقيق مكاسب مهمة.

ما هو على المحكّ في ريف حلب الشمالي هو المناطق الحدودية الاستراتيجية التي تسيطر عليها المعارضة. إذا استولى تنظيم الدولة على هذه المناطق، فذلك سيمنحه السيطرة على خط إمداد مهم من تركيا، والحصول على موطئ قدم، يتوسّع منه باتجاه الغرب. بالنسبة لقوات المعارضة غير الجهادية، سيكون هذا المزيج من الخسائر البشرية، واللوجستية والنفسية مدمّراً.

" تمكّنت القبائل السنّية المحلّية، والمجموعات المسلّحة، من طرد التنظيم الذي كان يُعرف، حينذاك بدولة العراق الإسلامية، بمساعدة أميركية في عامي 2007 و2008 "

في هذا السياق، فإن المقاربة الأميركية الحالية التي تعطي الأولوية للميدان العراقي من المعركة، وتؤجّل القرارات الصعبة فيما يتعلق بسورية، تتناقض مع الديناميكيات العاملة على الأرض.

2. أزمتا "الدولة الإسلامية" والنظام مرتبطتان.

يقرّ المسؤولون الأميركيون، علناً، بأن سلوك النظام السوري، وطبيعته بحد ذاتها، يشكلان عاملاً رئيسياً في تغذية صعود الجهاديين، وأن العدد الذي تقتله قوات الرئيس السوري، بشار الأسد، من المدنيين (وأفراد مجموعات المعارضة المسلحة) أكبر بكثير مما يقتله تنظيم الدولة. كما أنهم يعترفون بأن دور مجموعات المعارضة المسلحة، غير الجهادية، سيكون محورياً في تقليص المكاسب التي يحققها الجهاديون. إلاّ أنه، من الناحية العملية، السياسة الأميركية تجعل دمشق أكثر جرأة، وتُضعِف مجموعات المعارضة المسلحة التي صُمِّمت هذه السياسة، أصلاً، لدعمها.

مكّنت الضربات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة النظام من إعادة نشر قواته لمواجهة قوات المعارضة المسلّحة غير الجهادية، التي يبقى إلحاق الهزيمة بها الأولوية القصوى للنظام. منذ بداية الضربات الجويّة الموجّهة لتنظيم الدولة، حققت قوات النظام مكاسب على الأرض ضد قوات المعارضة المسلحة غير الجهادية، على جبهات رئيسية في محافظة حماه ومدينة حلب. وفي حالة حلب، جاءت مكاسبها على حساب فصائل المعارضة المسلحة التي تواجه تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي.

لقد أدّت الغارات الجوية الأميركية إلى محوٍ جزئي للخطوط الفاصلة بين الاستراتيجية العسكرية الأميركية والاستراتيجية العسكرية للنظام. بدلاً من حصر التركيز على ضرب أهداف تنظيم الدولة في شرق سورية، فإن الولايات المتحدة قصفت، غرب حلب، جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة، والتي أكسبها دورها في محاربة النظام وتنظيم الدولة مصداقية لدى قواعد المعارضة. ويبدو أن الولايات المتحدة قصفت، في إحدى المرات، "أحرار الشام"، وهي مجموعة سلفية، غيّرت برنامجها السياسي، في الشهور الأخيرة، ليصبح أكثر اعتدالاً، ويُنظَر إليها، على نطاق واسع، على أنها مكوّن سوري أساسي (على الرغم من أنه متشدد) في المعارضة المسلّحة. إن ادعاءات واشنطن بأن هذه الضربات استهدفت أعضاء خلية سرية باسم "خراسان"، تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو أوروبا، غير مقنعة في نظر فصائل المعارضة المسلّحة، بشكل أساسي، لأن واشنطن لم تكن قد ذكرت تنظيم "خراسان"، حتى الأسبوع الذي سبق أول جولة من الضربات الجوية.

" المقاربة الأميركية الحالية تعطي الأولوية للميدان العراقي من المعركة، وتؤجّل القرارات الصعبة فيما يتعلق بسورية "

تعزز مثل هذه الضربات مزاعم الجهاديين بأن الحملة الأميركية تهدف إلى تعزيز قوة الأسد، وإضعاف طيف واسع من القوى الإسلامية، وبالتالي، هي تشكّل ضربة كبيرة لمصداقية فصائل المعارضة، المستعدة لبناء شراكة مع الولايات المتحدة. بالنسبة لقائد فصيل معارض، يسعى إلى إقناع مقاتليه بأن التعاون مع واشنطن في مصلحة الثورة، فإن الضربات الأميركية التي تتجاهل نظام الأسد، في حين تقصف "أحرار الشام" يصعب تفسيرها. حتى على فرَض أن "خراسان" يشكّل تهديداً، يبرر القيام بعمل عاجل ضده، فإن على واشنطن أن تكون أكثر حذراً في سعيها إلى الموازنة بين الخسائر التي تلحق بالجهاديين، جراء الضربات التي توجهها لهم في مقابل الفوائد التي يجنيها هؤلاء، من خلال تنامي الاستياء من مقاربة الولايات المتحدة في أوساط المعارضة المسلّحة.

كما أن واشنطن تواجه مشكلة عملياتية ملموسة، تتمثل فيما يلي:

كيف يمكنها أن تأمل بتمكين فصائل المعارضة المعتدلة في شمال سورية، إذا استمر النظام بدفعها نحو حافة الهزيمة؟ سيثبت أن الجزء المخصَّص لتعزيز قوة هذه الفصائل في سياسة البيت الأبيض، والمتمثل في برنامج بقيمة 500 مليون دولار، لتدريب وتسليح 5000 مقاتل، على مدى عام، ضئيل جداً ومتأخر جداً، بحيث لن يمكّنها من المحافظة على المناطق التي تسيطر عليها ضد التصعيد المتوقّع من تنظيم الدولة، والجهود المستمرة التي تبذلها جبهة النصرة، لتوسيع سيطرتها داخل مناطق المعارضة المسلحة، إضافة إلى هجمات النظام المستمرة.

3. ليكون "تجميد القتال" مفيداً، ينبغي أن يختلف جذرياً عن حالة "وقف إطلاق النار".

يسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، إلى تحقيق "تجميد للقتال" في المعركة المحورية بين النظام وقوات المعارضة في حلب. وتهدف هذه الجهود إلى درء الكارثة الإنسانية في تلك المدينة، والسماح لجميع الفصائل بتعبئة مواردها لمقاتلة تنظيم الدولة.

إن استعمال دي ميستورا عبارة "تجميد القتال"، بدلاً من "وقف إطلاق النار" أمر مهم. لقد فقدت عمليات وقف إطلاق النار مصداقيتها في سورية، حيث استغلّها النظام كجزء محوري في استراتيجيته، في التوصّل إلى مثل تلك الاتفاقيات مع فصائل المعارضة، لتعزيز انتصار عسكري، أو لسحب قواته من منطقةٍ، لتوجيهها إلى جبهة أخرى. لقد ضمن تفوّق النظام في قوة النيران أن تكون الشروط في مثل تلك الاتفاقيات لصالحه؛ وقد لجأ إلى انتهاكات صارخةٍ للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك، استخدام الحصار والقصف الذي لا يميّز بين المدنيين والمقاتلين، لتحيق أهدافه. وهكذا، فإن حالات وقف إطلاق النار لم تؤدِّ إلى تقليص إجمالي في مستويات العنف في البلاد، أو إلى الاستجابة للمظالم المشروعة التي نجحت المجموعات الجهادية في استغلالها.

" ضمن تفوّق النظام في قوة النيران أن تكون الشروط لصالحه؛ وقد لجأ إلى انتهاكات صارخةٍ للقانون الدولي الإنساني "

يمكن لتجميد القتال في حلب أن ينقذ حياة كثيرين، وأن يساعد الجهود المبذولة لمحاربة تنظيم الدولة. لكن، فقط إذا حافظ على القدرات القتالية لفصائل المعارضة المسلّحة، غير الجهادية. أما إذا أدّى إلى تثبيت انتصار النظام هناك، أو إذا مكّن دمشق من إعادة نشر قواتها ضد فصائل المعارضة، في أماكن أخرى، فإنه سيكون لمصلحة تنظيم الدولة. إذا تمكّن النظام من تحقيق مكاسب على الأرض، على حساب مجموعات المعارضة المسلحة، باستعمال القوة أو من خلال الهدنة، فذلك يؤدي إلى إزاحة المنافسين السنة من طريق الجهاديين.

إلا أن وضع النظام في محيط حلب قوي، بالنظر إلى تقدم أحرزه، في محاولته قطع آخر خط إمداد للمعارضة المسلّحة في المدينة. وبالتالي، فإنه ليس لديه أي دافع، حالياً، للتوصّل إلى اتفاق يحافظ على القدرات القتالية لفصائل المعارضة المسلّحة. تفضّل دمشق توجيه ضربة حاسمة للمعارضة المسلّحة في حلب، وهو ما سيشلُّ قدرة الشركاء المحتملين للغرب، وسيترك النظام بوصفه الحصن المفترض ضد الجهاديين. تدرك فصائل المعارضة ذلك، وبالنظر إلى تجربتها السلبية مع حالات وقف إطلاق النار في أمكنة أخرى، فإن حتى الذين يفضّلون تجميد القتال من غير المرجح أن يستثمروا أي رأسمال سياسي، في إقناع المتشككين ضمن صفوفهم، ما لم يروا اسباباً جديدة، تجعلهم يأملون باتفاق منصف.

وهكذا، فإن جوهر المأزق الأميركي في سورية واضح؛ وهو يتمثل في أن إضعاف الجماعات الجهادية يتطلّب تمكين البدائل السنّية المعتدلة، إلا أن تحقيق ذلك قد يكون مستحيلاً، ما لم يكن بالإمكان إقناع دمشق (أو داعميها في طهران) بتغيير استراتيجيتها، أو إجبارها على إجراء هذا التغيير. حتى الآن، يتعامل النظام مع المعارضة التي يدعمها الغرب ودول الخليج وتركيا بوصفها التهديد الأساسي لسيطرته في سورية، ويتعامل مع تنظيم الدولة بوصفه تهديداً ثانوياً، تساعد الولايات المتحدة في التصدي له.

" يتعامل النظام مع المعارضة التي يدعمها الغرب ودول الخليج وتركيا بوصفها التهديد الأساسي لسيطرته في سورية "

لم تفعل إيران شيئاً يوحي بأنها تعترض على استراتيجية النظام، بل إنها تساعده على تحقيق تلك الاستراتيجية.

يبدو أن دمشق وطهران تعتقدان أن انتصار النظام يتمثل، ببساطة، في المحافظة على المسار الراهن للصراع، إلا أن هذه الرؤية قصيرة النظر، وستكون نتائجها تمكين الجهاديين من تجنيد أعداد غير مسبوقة من المقاتلين. إذا أرادت واشنطن منع ذلك، وبالتالي، وقف دورة العنف المستمر التي سيؤدي استمرار هذا الوضع إلى ترسيخها، فعلى الولايات المتحدة أن تحقق التوازن بين استراتيجيتها في العراق وسورية، وأن تعيد النظر في تكتيكات تتّبعها في توجيه ضرباتها الجوية، وإيجاد السبل الكفيلة بتغيير حسابات دمشق وطهران.

٣ ديسمبر ٢٠١٤

٣ ديسمبر ٢٠١٤

السوريون في الداخل لا يسمعون يوميا سوى أصوات الرصاص والقنابل فيما لم يعد اللاجئون منهم في دول الجوار يسمعون هذه الأيام سوى تحذيرات برنامج الغذاء العالمي من أنه لم يعد بمقدوره توفير المساعدات الغذائية لهم خلال شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري، أبرد شهور العام، بسبب نقص التمويل رغم أن هؤلاء اللاجئين يعيشون أصلا في أوضاع مزرية. ووفق ما قالته إرثارين كوزين رئيسة برنامج الغذاء العالمي فإن وكالة عمليات الطوارىء في سوريا بحاجة إلى 64 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين خلال ديسمبر فقط وهو ما لم تستطع تأمينه إلى حد الآن.

وفي التفاصيل فقد توقفت بشكل كامل منذ بداية الشهر الحالي مساعدات اللاجئين في لبنان، بينما تستمر المساعدات المقدمة للاجئين في المخيمات بالأردن لهذا الشهر فقط. أما بالنسبة لمصر وتركيا فإن المساعدات ستستمر لمدة ثلاثة عشر يوماً ومن ثم تتوقف بالكامل ما لم يتم توفير التمويل المطلوب عاجلا. ويقول المتحدثون باسم برنامج الغذاء العالمي أنه ينفق 35 مليون دولار أسبوعيا لمواصلة عملية إنقاذ حياة اللاجئين بتوفير معونات الغذاء لمن هم في أشد الحاجة إليها، سواء لمن هم داخل سوريا والبالغ عددهم 4.2 مليون شخص أو اللاجئين في دول الجوار السوري والذين يقترب عددهم من مليوني لاجئ.

ويتمثل التمويل قضية محرجة للغاية لأن البرنامج وهو يعاني هذا المأزق لا يستطيع أن يدين بالإسم أي دولة مترددة في المساعدة أو لم تف بالتزامات قطعتها على نفسها، فالمتحدثة باسم البرنامج في الشرق الأوسط عبير عطيفة تقول إنه رغم تلقي «مساعدات سخية من المانحين التقليديين»، الذين لم تذكر أسماءهم، فإن كثيرا من التعهدات بالتمويل لم تصل بعد كما كان يفترض، بل إن 74٪ من المبالغ التي تم التعهد بها في مؤتمر الكويت مطلع هذا العام، والذي خصص لتمويل المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين، لم يقع الإيفاء بها. هذه النسبة الكبيرة تدل في أدنى الإحتمالات على عدم جدية هذه الدول وفي أقصاها على عدم اكتراث بحياة هؤلاء السوريين البائسين.

وبخصوص عدم ذكر الدول التي تخلفت عما تعهد به، تقول السيدة عطيفة بأننا «لسنا هنا للتشهير بأحد من المانحين لأننا نريد أن يساهم الجميع وخاصة أن الأزمة ذات أبعاد إقليمية حيث تحملت دول الجوار لسوريا الكثير من الأعباء للإبقاء على حدودها مفتوحة أمام اللاجئين السوريين».. وهو كلام يدل على أن قسوة الأزمة المالية لا تسمح على الإطلاق ولو بتوجيه إشارة عابرة لهذه الدولة أو تلك لأن الأمل في أن تتحرك لم يفقد بالكامل، وليس من المسؤولية إتهام أي منها بالتقصير أو التأخير لأن ذلك قد يدفعها بالكامل إلى نفض يدها من أية مساهمة الآن وربما في المستقبل.

لم يقدم برنامج الغذاء العالمي فجأة على هذه الخطوة القاسية بإعلان إفلاسه تقريبا في نجدة السوريين بلقمة الكفاف الغذائي إذ سبق له أن دقَّ ناقوس الخطر مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حينما خفض من حجم مساعداته الغذائية للنازحين واللاجئين السوريين بنسب تتراوح بين ثلاثين وأربعين بالمائة بسبب التمويل أيضا. ومنذ ذلك التاريخ وهو ما انفك يحذر من مغبة ما هو آت.. ولكن دون فائدة.

الملفت للانتباه أن برنامج الغذاء العالمي لم يستطع أصلا الاستمرار جزئيا في الايفاء بالتزاماته الأخيرة إلا بفضل مساعدة أمريكية بــ 125 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة : 55 مليون دولار للمساعدة في توفير الغذاء في الداخل السوري و70 مليون دولار للاجئين في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا. ووفق أرقام البرنامج أيضا، فإن الحكومة الأمريكية ضخت منذ اندلاع الحرب في سوريا ما يقرب من مليار دولار للمساعدات الغذائية (933 مليون دولار أمريكي) لآلاف من الأسر السورية المحتاجة من خلال برنامج الأغذية العالمي مما يجعلها أكبر مانح إقليمياً وعالمياً، فيما لا توجد أرقام متداولة عما قدمته الدول العربية الغنية لهذا الصندوق على وجه الدقة.

من جوانب المأساة السورية التي بات العالم يتابع أخبارها يوميا ببرود وبنوع من عدم الاكتراث أن هذا الشعب الذي فر مئات الآلاف من أبنائه إلى الخارج وقتل منه ما يقارب المائتي ألف منذ اندلاع الثورة في آذار/مارس 2011 لم يعد اليوم يتطلع إلى تدخل العالم لإنهاء مأساته المتمثلة حاليا في تواصل عربدة النظام وخور التنظيمات المتطرفة وعبثها وهي التي تقول إنها جاءت لنجدته فزادت من بلواه، بل إن هذا الشعب بات يبحث فقط عن النجاة من الموت جوعا وبردا في حال نجاته من الموت بالرصاص والقنابل. لن يغفر السوريون لنظام قادهم إلى هذا الجحيم، ولكنهم كذلك لن يغفر للعالم كله، القريب والبعيد، أن تركه يواجه بمفرده سلسلة الجرائم هذه.

٣ ديسمبر ٢٠١٤

٣ ديسمبر ٢٠١٤

في العام 1980 تدخلت القوات السوفياتية لحماية حليفها، بابراك كارمل، فبدأت الحرب الاهلية التي استمرت قرابة عشرة اعوام. كانت هناك حرب خاضها «المجاهدون» بدعم امريكي – سعودي – باكستاني، اتت على الاخضر واليابس، وانتهت بانسحاب مذل للقوات الغازية، كان بداية سقوط الاتحاد السوفييتي، فماذا كانت النتيجة؟ بخروج السوفيات شعرت المجموعات المسلحة التي خاضت الحرب طوال عشر سنوات ان بامكانها دحر الامريكيين ما دامت قد استطاعت هزيمة السوفيات. وهنا بدأ مسلسل آخر بقيام تنظيم القاعدة الذي حول التصدي لامريكا الى حقيقة، فاستهدفها بالإرهاب الذي لم يشهد العالم له مثيلا في التاريخ الحديث.

في البداية تم الضغط على الرئيس الافغاني آنذاك، برهان الدين رباني، لطرد «الافغان العرب»، فانتشر هؤلاء في الاصقاع وشكلوا مجموعات تقاتل في بلدان عدة: البوسنة والهرسك لمساعدة المسلمين ضد الصرب، وفي الشيشان ضد الروس، وفي الصومال ضد القوات الامريكية. وطوال السنوات العشر التي اعقبت خروج السوفييت

من افغانستان تم بناء تنظيم «القاعدة» في ذلك البلد الى جانب حركة طالبان التي وصلت الى الحكم في 1995 باسقاط حكومة رباني. ثم جاءت الضربة الكبرى للولايات المتحدة في 11 ايلول/سبتمبر 2001 حين استهدف انتحاريون من تنظيم القاعدة مبنى التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن.

كان رد الفعل الامريكي المزيد من التدخل العسكري في افغانستان، الذي تحول الى حرب استنزاف استمرت اثني عشر عاما. وقبل اسابيع قررت امريكا وبريطانيا سحب قواتهما من افغانستان واعترفتا ان حركة طالبان لم تهزم، وانهما لم تنهيا ظاهرة العنف المستمرة في البلاد. وليس معروفا ما الدروس التي استفادها الغربيون من تدخلهم العسكري في ذلك البلد.

والوضع في العراق لا يختلف كثيرا، فقد انتشرت ظاهرة العنف والإرهاب ووصلت مستويات غير مسبوقة من القسوة، وذلك بعد ان تحول بعض مناطقه الى حاضنة لتنظيم داعش الموازي لتنظيم «القاعدة». هذا يعني ان الإرهاب الذي شنت الولايات المتحدة الامريكية حربا عالمية ضده منذ اكثر من عشرة اعوام اصبح أوسع وأخطر. الانجاز الوحيد ان الغربيين استطاعوا اعادة توجيه ذلك الإرهاب بعيدا عن بلدانهم وعواصمهم، وتركيزه في بلدان العالمين العربي والإسلامي مثل العراق وسوريا ونيجيريا وباكستان. بل ان مصر اصبحت هي الاخرى مهددة بانتشار ظاهرة الإرهاب الداعشي المرعب.

هذا السيناريو الذي يرسم تطور الاوضاع في مجال العنف على مدى ما يقرب من عقدين، سيتكرر في سوريا التي تحولت الى افغانستان اخرى. والملاحظ ان البلدان التي تحمست للتصدي للقوات السوفياتية في افغانستان، هي نفسها التي تحمست للتصدي لنظام بشار الاسد وساهمت بتشكيل المجموعات المسلحة المخلتفة وتمويلها وتدريبها، على امل ان تحدث تغييرا جوهريا في النظام السياسي السوري. ولكن بعد اكثر من ثلاثة اعوام ما النتيجة؟ أليس واضحا ان السيناريو الافغاني يتكرر مجددا في سوريا؟

تطورات الشهور الاخيرة ربما كشفت ان هناك شيئا من الاستيعاب لخطر المجموعات المسلحة التي تزداد تطرفا وتوسيعا لدائرة استهدافاتها. فقد بثت مجموعة «داعش» خريطة «الدولة الإسلامية» التي تعمل لاقامتها والتي تشمل كافة مناطق الجزيرة العربية ومصر، الامر الذي ارعب بعض الحكام ودفعهم لاتخاذ أجراءات مشددة ضد المجموعة والمتعاطفين معها.

ويلاحظ ايضا ان تبعات الازمة السورية اصبحت تحاصر الدول التي كانت اكثر حماسا لدعم العمل العسكري ضد النظام السوري، ولكنها اليوم ادركت ان الثمن الذي دفعته والذي ما تزال مطالبة بدفعه يفوق امكاناتها ويهدد وجودها. فمثلا اصبح الاردن الذي فتح حدوده للاجئين السوريين الفارين من الحرب المدمرة، أقل قدرة على توفير احتياجات اللاجئين السوريين على اراضيه. وقد قررت الحكومة وقف الرعاية الصحية المجانية لـ 1.3 لاجىء اضطرتهم ظروف الحرب في بلادهم لعبور الحدود. وقد تدخلت الامارات والكويت لتوفير بعض المبالغ لمساعدة الاردن في هذا المجال. هذا التطور يكشف حجم المشكلة التي تفاقمت حتى وصلت مستوياتها الحالية. ويشعر اللاجئون السوريون بشظف العيش في مخيمات اللاجئين في لبنان وكذلك في تركيا. وهذه الدول جميعا ضاقت ذرعا بذلك وتسعى لاحتواء الازمة حسب ما يتوفر من دعم خارجي لها.

لقد اصبح واضحا وجود تبعات لاستمرار الازمة السورية التي ربما كان بعض مؤججيها يعتقد بانها ستنتهي منذ زمن. كما ان هناك تباينا في وجهات النظر بين الدول المعنية بتلك الازمة. ففيما تسعى الولايات المتحدة الامريكية لتجاوز القول بضرورة اسقاط حكم بشار الاسد كهدف للنزاع، فقد ربطت تركيا دعمها لجهود المعارضة بتصدي واشنطن لذلك النظام. وترفض الادارة الامريكية الطلب التركي بعد ان فحصت البدائل العديدة المتاحة لانهاء الازمة. وقد تكون امريكا قد تعلمت من التجربة الافغانية التي اضطرت واشنطن لسحب قواتها قبل القضاء على مصادر التهديد لنظام كابل، واصبحت تعيش كابوس التغيير في سوريا، وما ينطوي عليه من احتمال انتشار مجموعات العنف على نطاق اوسع. والخشية الامريكية مرتبطة برغبة واشنطن بحماية الكيان الاسرائيلي من المجموعات «الجهادية».

فبرغم انتشار ثقافة «الصراع مع الداخل» اولا لدى مجموعات العنف الجديدة، مثل داعش، فلدى الغربيين خشية من حدوث ما يعيد مسار «الجهاد» الى وجهته الاساسية، ليواجه الاحتلال الاسرائيلي وداعميه. ومن المؤكد ان النتائج ستكون وخيمة لقوات الاحتلال لو اعيد تقويم البوصلة. وللتدليل على خطر ذلك التقويم للاحتلال الاسرائيلي، تقول الاحصاءات المتوفرة ان عددا كبيرا من الفلسطينيين نفذ عمليات انتحارية في سوريا والعراق، تفوق عدد ما نفذه الفلسطينيون ضد اهداف اسرائيلية طوال الستين عاما الماضية. ولذلك تخشى «اسرائيل» من توقف العنف في العراق وسوريا، لان ذلك سينعكس سلبا على امنها. ومن جهة اخرى فان ظاهرة «داعش» ادت لمواقف وتحالفات غير متوقعة. ففي لبنان مثلا، يتعاون المسيحيون على الحدود مع سوريا، مع حزب الله للتصدي لداعش، ومنع مقاتليها من اختراق الحدود باتجاه «عرسال» الحدودية التي تم ابعاد مقاتلي «الدولة الإسلامية» عنها قبل اسابيع. ووفقا للتقارير يتلقى المسيحيون تدريبا عسكريا واسلحة ورواتب من حزب الله في تطور غير مسبوق. كما ان التدخل الانكلو – امريكي في العراق اصبح اكثر ضغطا على تركيا بشكل خاص.

فأصر رئيس وزرائها على العودة لاستهداف نظام بشار الاسد، كما يستهدف مقاتلي «الدولة الإسلامية»، الامر الذي رفضته واشنطن. فهي تعتقد ان خطر المجموعات المسلحة أصبح أشد على المصالح الامريكية مما يمثله النظام السوري، وبالتالي فليس من المنطقي استهدافه في الوقت الحاضر. ولذلك تسعى واشنطن لتطوير ادائها في العراق بارسال طائرة A10 التي تستطيع حصد المقاتلين بطلقاتها التي تبلغ 4200 في طلقة في الدقيقة.

امريكا تشعر بخطر داهم ان اخطأ عملها الاستخباراتي والأمني قليلا، برغم انشغال داعش في الوقت الحاضر بالقتال في سوريا والعراق. والواضح ان هناك نزعات داخل صفوفها لاستهداف الغربيين بعد ان بدأ التحالف ضدهم بالعمل الميداني.

ولكن برغم توسع دائرة نفوذ داعش فهناك شعور عام بان مزيجا من العمل العسكري الموجه ضدها وتغير مزاج سكان المناطق الواقعة تحت نفوذها، سيؤدي في وقت غير بعيد لرفض حكمها.

فهل استنفدت «داعش» اهدافها التي أسسها داعموها من اجلها؟ ثمة حقائق في هذا الجانب تتمثل بالتالي. اولا ان تجربة العيش في ظل الحكم الداعشي في شمال العراق وسوريا وما تضمنه من قسوة في التعامل مع السكان المحليين ليس مشجعا، فتطبيق الحدود كالذبح والجلد وقطع الايدي والصلب أشعرت الكثيرين بالتقزز والنفور ورفض استمرار العيش تحت حكم داعش. ثانيا: ان ما حدث من تدمير رهيب لبنى التحتية والتراث التاريخي والديني أشعر الكثيرين بالغضب والاحباط وخيبة الامل، ودفعهم للاحتجاج السلبي ضد حكم «الدولة الإسلامية». ثالثا ان التدمير البشري وحمامات الدماء احدثت تقززا لدى الرأي العام المحلي والدولي، الذي اصبح يرفض استمرار حكم داعش. رابعا: تصاعد احتمالات تقسيم العراق وسوريا اصبح مقلقا للدول الاخرى حتى مصر والسعودية.

لقد دفعت الامتان العربية والإسلامية ثمنا باهضا لما فعلته قوى الثورة المضادة، وتمثل ذلك بعدد من النتائج الوخيمة: اولاها: اضطراب البلدان التي حدثت فيها ثورات عربية انقضت عليها قوى الثورة المضادة مثل ليبيا ومصر واليمن وسوريا والعراق.

وجاءت تبرئة حسني مبارك من التهم التي وجهت اليه بالقتل هذا الاسبوع لتؤجج مشاعر الغضب في اوساط قوى الثورة. ثانيتها: تراجع قضية فلسطين واشغال الرأي العام العربي والإسلامي عنها، ثالثتها: تصاعد احتمالات تدمير المسجد الاقصى بعد ان امتحنت الامة ولم تنجح بموقفها الباهت ازاء تدمير الآثار الإسلامية والمساجد في سوريا والعراق والسعودية والبحرين والصومال وليبيا، وبعضها يحتوي قبور صحابة رسول الله. رابعتها ضرب الامة الإسلامية من داخلها ببث الطائفية والمذهبية على نطاق غير مسبوق.

٢ ديسمبر ٢٠١٤

٢ ديسمبر ٢٠١٤

الصراع على سورية مستمر. لكن الجديد فيه أنه لم يعد يقتصر على معسكرين، «حلفاء النظام» و «أصدقاء الشعب». ناره تستعر تحت الرماد داخل أطراف كل معسكر من المعسكرين. الحد الفاصل بين «الحلفاء» و «الأصدقاء» غير موجود أو تلاشى. في بعض الأحيان، التناقضات بين أعضاء مجموعة «أصدقاء سورية» أشد مما عليه بين هذه الكتلة و «حلفاء النظام»، كما بات الشرخ يتسع بين موسكو ودمشق وطهران.

ليس جديداً القول إن «النواة الصلبة» التي تضم ١١ من «أصدقاء سورية» ليست على قلب واحد إزاء مقاربة المسألة السورية. لكن الجديد أن الاجتماع الأخير في لندن، كشف عمق الفجوة ومدى الوهم حول صلابة «النواة» في المواقف الاستراتيجية. بدت أنقرة - رجب طيب أردوغان، وواشنطن - باراك أوباما على جانبي الطاولة المتناقضين. استعادت الأطراف المشاركة صراعات لها علاقة بالتاريخ على سورية. وفتحت شهيتها على مستقبل هذا البلد المحوري في الشرق الأوسط. مصر التي تموضع نفسها بين «النظام» و «الشعب» وبين طهران وخصوصية العلاقة مع الرياض وبين واشنطن وموسكو، عادت خطوات إضافية في انخراطها في «النواة الصلبة». حضت شركاءها على التخلي عن المواقف الجذرية في سورية والتخلي عن «الاستخفاف» بما يحصل فيها.

كان واضحاً مدى رفض القاهرة مشروع تركيا إقامة منطقة حظر جوي ومناطق آمنة. بات واضحاً الاستياء من حماسة باريس للمشروع التركي. مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، حددت ثلاثة مبادئ لتحركها السياسي: الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، رفض التدخل الخارجي ومنع مؤسسات الدولة بما فيها الأمن والجيش من الانهيار، وتحقيق تطلعات الشعب السوري. ضمن هذه المبادئ، يقع المحظور في المشروع التركي، لأنه يتضمن ضرب الجيش السوري ووقوع شريط شمال سورية وعاصمته حلب في فضاء نفوذ تركيا - أردوغان، المناهض لحكم السيسي.

يذكّر هذا بالصراع الإقليمي القديم في بدايات القرن الماضي ومنتصفه على النفوذ في سورية. وينسحب هذا على موقف الأردن والدول الداعمة له في «أصدقاء سورية» عبر مد شرايين النفوذ العسكري والأمني والاجتماعي والاقتصادي إلى سهول حوران في جنوب سورية. دعم الفصائل المعتدلة من غرف العمليات العسكرية. العمل مبكراً لوأد أي وجود لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على الجانب الآخر. الحيلولة دون نسخ الفوضى الموجودة في الشمال إلى الجنوب لخطورة امتداد هذا الى ما وراء الأردن. تنسيق العمل العسكري المعارض للضغط على النظام من الخاصرة الجنوبية الغربية لدمشق. بات واضحاً، أن التنسيق الذي كان يجرى الحديث عنه بين «جبهة الشمال» و «جبهة الجنوب» وضع على رف تجميع الأوراق الإقليمية. التعبير السياسي عن هذا الصراع، بدا جلياً في الاجتماع الأخير للهيئة العامة لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض. الخلاف الظاهر كان على حصة هيئة الأركان في «الجيش الحر» وعلى حقائب الحكومة الموقتة. في الباطن هو تعبير على الصراع الإقليمي على النفوذ. سيتصاعد هذا الصراع إلى حين انتخاب رئيس لـ «الائتلاف» في بداية العام المقبل. إنه مؤشر إلى صراع النفوذ ضمن بوتقة «الأصدقاء» الذين يفترض أن تمطر غيومهم جميعاً في الأمصار الأميركية.

خندق النظام

الجديد أيضاً، هو عمق الشرخ في خندق «حلفاء النظام». عمود رئيسي في موقف أطراف هذا الحلف في السنوات الأربع الماضية، كان أن في البيت الأبيض رئيساً هو باراك أوباما. «كبير المحللين» و «كبير المترددين». «المهووس بالصفقة النووية» مع إيران. الخاضع لاعتبارات داخلية ويوجه بوصلته الاستراتيجية نحو آسيا والانسحاب من الشرق الأوسط. نقيض الرئيس جورج بوش الذي كان «مخيفاً لآخر لحظة» من وجوده في المكتب البيضاوي.

العد التنازلي لإدارة أوباما بدأ. «حليف أعدائه» و «عدو حلفائه». بقيت نحو سنتين. يزداد يوماً بعد يوم نزول أعضاء حكومته من سفينته المتأرجحة. يزداد عدد الذين يقيدون التموضع استعداداً لانتخابات الرئاسة في ٢٠١٦. تضيق دائرته الضيقة على وقع انحسار «الحزب الديموقراطي» في الكونغرس لمصلحة «الجمهوريين».

لا شك في أن هذا كان أحد أسباب بدء الكرملين التحرك في الملف السوري، لكنه ليس السبب الوحيد.

من موسكو يبدو المشهد السوري، كالآتي: مقاتلات التحالف الدولي - العربي بقيادة أميركا تصول وتجول في شمال سورية «الحليف الاستراتيجي» منذ العهد السوفياتي. مقاتلات التحالف لا تستهدف القوات النظامية حالياً. «الحرب على الإرهاب» لم تأتِ من بوابة مجلس الأمن والبوابة الدولية. لم يوقّع فلاديمير بوتين القرار ولم يعطِ فرصاً كي ينقضه بالفيتو. التحالف لهزيمة «داعش» جاء بطلب بغداد ومباركة طهران - الحليف الروسي في المنطقة. وقائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليمان ومقاتلو «البيشمركة» يقودون المعارك على الأرض ضد «داعش» في العراق. الأولوية للعراق وسورية جزء من الاستراتيجية هناك. هزيمة «داعش» ليست عاجلة. التطرف موجود وربما يزيد ويتمدد إلى الأقاليم الإسلامية الروسية. ترى موسكو أن ذلك يترافق مع مشروع الحكومة الإسلامية التركية لمنطقة الحظر الجوي والمناطق الآمنة.

في سورية الداخل، يبدو من موسكو واضحاً أن الأولوية الأميركية حالياً ليست لتغيير الرئيس بشار الأسد والنظام، بل لمحاربة «داعش». لكن برنامج التدريب والتسليح، السري والمعلن، قائم ويتصاعد. أيضاً، نفوذ الحليف الروسي في سورية يزداد. نجحت إيران في بناء هيكلية عسكرية غير منظمة واقتصادية وأمنية وسياسية وطائفية. هذه الهيكلية تتعمق وتوازي نفوذ المؤسسات التقليدية في الجيش والأمن والقطاع العام والحكومة التي كانت تاريخياً في دائرة النفوذ الروسي. ترى موسكو أيضاً، كلفة الحرب السورية اقتصادياً ومالياً. ترى كلفة النزف البطيء الذي وجدت نفسها فيه. الكلفة الاقتصادية والمالية وكلفة السمعة في الدول العربية.

الروسي البارع في لعبة الشطرنج، يرى حليفه الإيراني يلعب في رقعة الشرق الأوسط من العراق وسورية ولبنان إلى اليمن. ويعرف ما يدور في فيينا حول الملف النووي، لكنه لا يريد أن يعرف ما يجري من مفاوضات سرية و «مسار ثان» مع الأميركي حول سورية والشرق الأوسط.

بالنسبة إلى موسكو، التي تعاني من جروح الأزمة الأوكرانية وأسعار النفط، كانت لحظة ضرورية لبدء مسيرة البحث عن حل في سورية وفق الترجمة الروسية لبيان جنيف. كان التصور باستقبال أوسع شريحة من المعارضة. بدأت بالرئيس السابق لـ «الائتلاف» معاذ الخطيب، ثم عقد لقاء للمعارضة ولقاء بين ممثلي النظام والمعارضة ضمن صيغة «موسكو ١» ليتم تذخيره في مفاوضات جنيف. كما بدأت اتصالات أولية مع دول كبرى ودول إقليمية فاعلة لتوفير الأرضية للوصول إلى حل سياسي في غضون سنة. كانت العودة إلى مفاوضات جنيف، بوابة للعودة إلى «الشراكة» في الملف السوري.

التفكير الروسي، كان في العودة إلى المشهد بالتوازي مع المفاوضات النووية الإيرانية - الغربية في الأشهر السبعة المقبلة. الأمل كان وربما لا يزال، في إنجاز في لحظة سياسية لسيد الكرملين ليراه الرئيس الأميركي الجديد على الطاولة، ما يجعل البحث عن خيارات أخرى، كان أوباما تجنبها، ليس ضرورياً. لحظة استعادة اللعبة لتكون روسية - أميركية وليس أميركية - إقليمية.

كانت قراءة الجانب السوري الرسمي، مشابهة في ما يتعلق بالمشهد الاستراتيجي. لكن زيارة وزير الخارجية وليد المعلم أظهرت اختلافاً في كيفية التعاطي معها. بالنسبة إلى دمشق، صيغة بيان جنيف «انتهت» ولا مجال للحديث ثانية عن «هيئة حكم انتقالية»، كما أن «معارضة الخارج» بمن فيها معاذ الخطيب «لا تمون على أحد في الداخل»، بل إن النيران الصديقة كانت الأشد على معاذ الخطيب. انتقادات شديدة من أعضاء «الائتلاف» وزملاء الأمس. المعلم قال بعد لقائه بوتين، إن الجانب الروسي «يريد الحوار مع المعارضة الوطنية. حوار سوري - سوري بعيداً من أي تدخل خارجي، وهو ما نصبو إليه، لكن العملية قد تحتاج إلى مزيد من الوقت».

«النصيحة» لدمشق

ديبلوماسي سوفياتي مخضرم، كان قال إن «دمشق تأخذ من موسكو كل شيء عدا النصيحة». لم يفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التذكير بأن غارات التحالف «غير شرعية» وبوجوب العمل عبر مجلس الأمن. بالنسبة إلى النظام الذي يعرف أهميته لطهران وموسكو، فهو يرى «الحل والعقد» عند المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، أي البدء بتجميع اتفاقات وقف إطلاق النار الموجودة في وسط البلاد وأطراف دمشق وإضافتها إلى الاتفاق الجاري العمل عليه في حلب. التفضيل هو التعاطي مع «مقاتلي الخنادق» وليس «معارضة الفنادق». في المضمون، هناك اعتقاد في دمشق، بأن «النصر حليفنا» وما هو «إلا صبر ساعة». العمل جارٍ على دفع الصراع إلى الخيار بين لونين: «الأبيض - نحن، النظام، الدولة، العلمانية، الانفتاح، المؤسسات، هيكلية القرار، العقلانية، التعاون مع الغرب، بل شركاء الغرب. الأسود - هم، الإرهاب، الظلام، الانغلاق، الفوضى، الخطر على الغرب، بل أعداء الغرب في بيته».

رهان النظام، هو على جعل الصراع صافياً في الأشهر المقبلة. تحت الغطاء الجوي للحرب على «داعش»، العمل جارٍ على اقتلاع أي بذور للاعتدال السياسي أو العسكري. في الأشهر المقبلة، سيكون الصراع بين «الجيش العربي السوري» و «الإرهابيين في داعش والنصرة». هذا يجرى بالتعاون والتنسيق بخط دمشق - بغداد - طهران من جهة أخرى. على واشنطن التنسيق «معنا»، عليها أن تمضي خطوة جريئة من «التبيلغ» عن غاراتها ضد «داعش» إلى «التنسيق العملياتي».

هذا التفكير مصدر قلق في الكرملين. المشهد يبدو من موسكو غير ما يبدو من دمشق أو طهران. الأولويات ليست متطابقة. لكن كل طرف لا يزال محتاجاً إلى الآخر. الظروف ليست مناسبة لإظهار الاختلافات. ستبقى كامنة تحت رماد الأقنية الديبلوماسية. وراء الجدران الحديد، كما الحال في جبهة «أصدقاء سورية». الشماعة الوحيدة التي يمكن أن تعلق عليها كل الأطراف اختلافاتها، هي خطة دي ميستورا. لكن، لا بأس من إغراقها بالتفاصيل. لا بد من أن يجيب فريق المبعوث عن أسئلة تتعلق بالعلاقة أيضاً بين «تجميد» الصراع في حلب شمالاً ودرعا جنوباً. بين «جبهة الشمال» والدول الداعمة لها و «جبهة الجنوب» والدول الداعمة لها. لا بد أيضاً، من أن يجيب عن أسئلة تتعلق بالعلاقة مع «جبهة النصرة». هي مصنفة في عواصم عدة على أنها «منظمة إرهابية»، لكن، هل يمكن «توحيد الجهود ضد داعش» من دونها؟ ما مصير «التجميد» في ظل لا تفاوض مع فصيل أساسي على الأرض؟

مواقف الأطراف حارّة إزاء «تجميد» الصراع. وكلها لا تريد بعد إدخاله في الثلاجة. أرجح الظن، لن يتخلى أي من الأطراف عن مقاربته. وأرجح الظن، أن الأشهر المقبلة، ستظهر إعادة التموضع في مواقف الأطراف المتصارعة على المسرح السوري.

٢ ديسمبر ٢٠١٤

٢ ديسمبر ٢٠١٤

هل تبقى الشيعة محكومة، أبديا، بظاهرة الجلد وتعذيب الذات؟! سؤال كنت أطرحه، بمنطق الغرابة والحسرة، على أصدقاء أعزاء من شيعة مثقفين وعاديين، في دمشق وبيروت، كلما طفح أمامي موسم عاشوراء، بالدماء المتدفقة من الرؤوس الحليقة المشطوبة بالمدى والخناجر. والظهور المشقوقة بسلاسل الحديد.

بشيء من الفكاهة «العلمانية» الممزوجة بخجل مريب، كان الأصدقاء المثقفون، ومعظمهم ينتسب إلى أحزاب سياسية «كافرة»، في تلك السنين الخوالي يجيبون بأن «أعراف» عاشوراء من لزوميات ما لا يلزم، ما دام أن هناك شيعة تشعر بندم تاريخي مزمن، على عدم نجدة وإنقاذ آل البيت، قبل كذا من مئات السنين.

أما الصحاب الشيعة العاديون، فكانوا يجيبون بأن لولا محبة آل البيت لما كانت هناك شيعة. ثم يتحسسون رؤوسهم المشطوبة، وكأنهم يتأكدون أنها ما زالت موجودة، في زمن لم يكن، بعد، يعرف ظاهرة الرؤوس المقطوعة.

تذكرني «خناقاتي» الفكاهية مع الأصدقاء الشيعة بـ«خناقة» الرئيس اللبناني فؤاد شهاب مع صديقه رئيس الحكومة صائب سلام. وقد رويت سابقا للقراء الأعزاء حكاية الجدل الذي كان يحتدم في مجلس الوزراء حول «حقوق» الطائفة الشيعية التي تعتبر نفسها مظلومة في التسوية التاريخية بين السنة والموارنة التي قام على أساسها استقلال لبنان، ولم يقعد بعدها.

كان الرئيس الماروني يقول للرئيس السنِّي: «إذا كانت هناك حقوق للشيعة، فليأخذوها من السنّة». وكان صائب بيك يردّ ببلاغته المعهودة: «وماذا يعطي المغبون للمحروم يا فخامة الرئيس؟!». والجواب دلالة على أن السنة لم تكن راضية عن تلك التسوية إلا بعد أن أصلحها اتفاق الطائف، بتحقيق توازن سلطوي بين الطوائف الثلاث السنة. والشيعة. والمسيحية.

السنة لم تتملكهم ثقافة الأضرحة والموتى. وهم يترحمون على علي بن أبي طالب ونجليه الحسن والحسين، بقدر ما يعتزون بمعاوية الذي انتقل إلى دمشق، كعاصمة سياسية وحضارية، لأقوى دولة في العالم آنذاك.

كصحافيين، كنا نتجنب نشر صور مواكب عاشوراء البشرية الدامية. بل كانت المرجعيات الدينية الشيعية تؤثر عدم النشر. وتطلب ذلك من الصحافة. أين أمس من مواكب عاشوراء اليوم التي تبدو القيادات السياسية والدينية الشيعية، وخصوصا في العراق، أنها وراء تنظيمها وسوقها؟! أذهب إلى القول إن هذه المراجع الطائفية تتحمل المسؤولية عن عدم تأمين سلامة عشرات ألوف الساعين الذين يتجهون إلى الأضرحة، أو إلى حتفهم قبل الأوان، وذلك على قدر مسؤولية المجهولين الذين يدبرون الانتحاريين الذين ينسفون هذه المواكب، بلا رحمة. وبلا اعتبار للنواهي الدينية المقدسة عن الثأر والانتقام، باستخدام العنف. والقتل المتعمد.

بات الإنسان أداة رخيصة للدعاية الاستفزازية، في الإعلام الموجه لخدمة الأغراض السياسية لأنظمة الطوائف. نكايةً بمشاعر السنة، فقد سمح نظام بشار للقوات والميليشيات الإيرانية بتنظيم موسم علني لعاشوراء في دمشق، وذلك ربما للمرة الأولى في تاريخها.

في المقابل، تنظم «داعش» مشاهد تلفزيونية لقطع الرؤوس. وكأنها لا تدري أنها تسيء بوحشيتها ولا إنسانيتها إلى الإسلام السنِّي أمام العالم كله. بل تقول إنها تتعمد ذلك، لحفز أميركا وأوروبا على إنزال جيوشها في ديار الإسلام! متجاهلة بغباء ما حل بسوريا. وفلسطين. ومصر من مجازر. ومذابح. وتدمير. وتخريب، خلال ثلاثة قرون من الهجمات الصليبية المدعومة بالكراهية الدينية والعنصرية للعرب والإسلام.

لماذا وكيف تدهورت الانتفاضات، من تظاهرات سلمية خجولة إلى هذه الحروب الدينية والسياسية، بكل ما يرافقها من استفزازات متبادلة، حتى بين الطوائف المعارضة للأنظمة؟ في الخلفية البعيدة، هناك الفقه الديني المتزمت غير المؤهل، بعد ثلاثة قرون صليبية، للتعامل مع المجتمع والعالم وفق أنظمة وشرائع القانون الدولي.

في الأسباب المعاصرة، هناك أنظمة فقدت كبرياء المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع مجتمعاتها. ثم هناك الفشل المروع في التعليم الرسمي. والتربية العائلية. وخطط التنمية. وتخطيط الأسرة. كل ذلك أدى إلى إنتاج أجيال فالتة شبه أمية، من صلب آباء لا يجيدون سوى إنتاج الأطفال، بلا معرفة أو قدرة على تربيتهم. ثم هناك جامعة لا تنتج سوى شباب ينتظرون تلقي وظيفة حكومية، فتتلقفهم البطالة التي قد تدفعهم مع فقدان الأمل، إلى حشر أنفسهم في تنظيمات الفاشية الدينية.

تقية النظام في الخوف من مرجعيته الدينية التقليدية دفعته إلى صرف النظر عن تخطيط الأسرة. فازداد عدد المصريين في عهد الرئيس مبارك 40 مليونا. وتضاعف عدد الجزائريين ستة أمثال في خمسين سنة (37 مليونا). والحال في المغرب مشابه للحال في الجزائر.

لم يحظ الرقم الرسمي، بعد، بالاحترام في الدول العربية المعاصرة. وما زال الشك يساور المواطن في مصداقية هذا الرقم ودقته. وأروي هنا للقارئ حادثة قديمة العهد تؤكد صحة ما أقول. ففي أول زيارة لعبد الناصر إلى دمشق بعد قيام الوحدة المصرية / السورية، استدعى مصطفى حمدون وزير الإصلاح الزراعي في الإقليم الشمالي (السوري).

قال الرئيس للوزير بغضب وانفعال: «إيه ده يا مصطفى. انتو توزعوا أراضي على الفلاحين قد مساحة سوريا مرتين؟!»، ثم سحب عبد الناصر من حقيبته ملفا لتصريحات وبيانات المكتب الصحافي في الوزارة يتضمن الأرقام المبالغ فيها.

وكان مصطفى حمدون يحرص على نزاهة سمعته. فقد كان ضابطا كبيرا في الجيش. وشارك في قيادة الانقلاب العسكري الناجح على ديكتاتورية أديب الشيشكلي (1954). وعندما قامت الوحدة، فعل عبد الناصر خيرا. فقد سرح كل ضباط السياسة والآيديولوجيا من الجيش السوري. وبينهم مصطفى حمدون الذي كان محسوبا على زعيمه الاشتراكي أكرم الحوراني. لكنه أسند مناصب وزارية لبعض الضباط المسرحين، لإرضائهم. وكسبهم إلى جانبه. على كل حال، راجع حمدون أرقام مكتبه الصحافي، ثم أمر بتسريح مديره.

وبعد، قد تسألني يا قارئي العزيز عن حل، لكل هذه الكوارث التي نزلت بنا. أجيب بأن الكاتب الصحافي لا يملك حلا لكل هذه الكمية الهائلة من التراكمات والتعقيدات في السياسة. والمجتمع. والطائفة. الصحافي مجرد ناقد يتولى توصيف إشكالية أو إشكاليات حياتنا الاجتماعية والسياسية. أما الإصلاح فهو مهمة الذين يقولون ويعملون في الميدان. أقصد هذا الجمع الغفير من الدارسين. والباحثين. ورجال البيروقراط والتكنوقراط الذين يملكون الخبرة والتجربة.

الكاتب الصحافي لا ينصح. ولا يتفلسف. فهو ليس بمعلم مدرسة. لست مصلحا إداريا أو اجتماعيا. ولا أبالي أن أغادر هذا العالم كما وجدته. إنما الصحافي ناقد يمارس واجبه. لكن لا أخجل شخصيا من الاعتراف بأني أدخلت الرقم على المقالة السياسية. انتقدني الكثيرون. فقد اعتبروا الرقم متطفلا على التحليل السياسي. قالوا إني حولت المقالة إلى ريبورتاج (تحقيق). ثم عاد معظمهم إلى استخدام الرقم. فقد وجدوا فيه دعما لمصداقية منطق الصحافة السياسية.

٢ ديسمبر ٢٠١٤

٢ ديسمبر ٢٠١٤

في أواخر زيارته إلى تركيا وصف البابا فرنسيس ممارسات تنظيم «داعش» في سوريا والعراق بأنها «خطيئة كبرى بحق الرب»، رافضا بشكل مطلق أن تكون منطقة الشرق الأوسط بـ«دون مسيحيين»، وهم «الذين يمارسون عقيدتهم فيه منذ ألفي سنة»، بحسب البابا.

ولأنني كنت من طلائع من حذر من المساس بالمسيحيين في منطقتنا، ومن خلال عدة مقالات في هذه الزاوية، سواء ما يحدث للمسيحيين بالعراق، أو سوريا، وغيرهم، فإنني لست ملزما للتبرير أمام ما يجب أن يقال، وهو أن الخشية اليوم ليست من شرق أوسط بـ«دون المسيحيين» كما يقول البابا الأرجنتيني في بيانه المشترك مع البطريرك بارثولموس، الزعيم الروحي لثلاثمائة مليون مسيحي أرثوذكسي، وإنما الخشية الحقيقية هي من شرق أوسط بلا عقلاء يدفعهم القمع، والترويع، مثل ما يحدث بالعراق وسوريا واليمن وليبيا، للهجرة، كما تدفع قلة الفرص، وانعدام الأمل، آخرين من العقلاء للهجرة من المنطقة، وهذا الأمر يشمل المسيحيين أيضا، وهذه كارثة حقيقية.

وهنا يجب أن نتذكر أن ما قتلته «داعش» من سنة العراق، وسوريا، عدد لا يستهان به. ومن نكلت بهم حكومة نوري المالكي الشيعية، وبدعم إيراني، من السنة يفوق أعداد أي فصيل آخر يعاني اليوم بالعراق، والأمر نفسه فعله النظام العراقي الطائفي بحق عقلاء الشيعة، وكذلك بالمسيحيين. ومن قتلهم بشار الأسد بسوريا من السنة يفوق عددهم، ومصابهم، حجم إشكالية وخوف كل الأقليات السورية، سواء كانوا علويين، أو مسيحيين، ومن هم عقلاء أيضا تعرضوا للقمع لأنهم قالوا كلمة حق. وما فعله حزب الله، ومن خلفه إيران، في لبنان يفوق كل وصف سواء بحق عقلاء الشيعة، أو السنة بشكل عام، وكذلك المسيحيين، والأقليات الأخرى. وفوق هذا وذاك، فإن حجم التحريض الذي تتولاه تركيا اليوم دفاعا عن الإخوان المسلمين، وجماعة الإسلام السياسي، ومصر أبرز حالة، يناقض دور تركيا الذي يفترضه البابا حيث يعتبر تركيا «جسرا طبيعيا» بين الغرب والشرق، وأن عليها لعب دور نموذجي للحوار بين الثقافات!

وعليه، فالخوف اليوم ليس من شرق أوسط بلا مسيحيين، بل إن الخوف هو من شرق أوسط طارد للعقلاء وسط حفلة التخوين والتحريض هذه، ووسط مسلسل ضياع الفرص الواعدة للأجيال القادمة، سواء كانوا مسلمين، سنة وشيعة، أو مسيحيين، وباقي الأقليات. فالعبث الذي تقوم به إيران بمنطقتنا، ووسط تساهل دولي، بات أمرا يؤجج الطائفية، ويشرعن القتال، هذا عدا عن الدفاع المستميت من قِبل تركيا، تحديدا، عن الإخوان المسلمين، وجماعات الإسلام السياسي، وهو ما يتلخص خطره اليوم في ليبيا، وبدرجة أقل بمصر، كل ذلك هو ما يثير الخوف، والقلق، ويتطلب جهدا عربيا ودوليا لتصحيح المسار، وإلا حينها فإن الشرق الأوسط ككل سيكون مسرحا للعنف، والإقصاء، والجنون، وهذا خطر على المنطقة، والمجتمع الدولي ككل.

٢ ديسمبر ٢٠١٤

٢ ديسمبر ٢٠١٤

عادت مياه دمشق لمجاريها، جزئياً. ذلك يتعلق بمياه الشرب، أما مياه العلاقات بين السوريين فما تزال تتدفق مهدورةً على أرصفة الكيان السوري المتهالك، ويُنذر سقف رصيدها بالنفاذ، مع غياب العُقلاء من كل الأطراف. وتسود "الأنا" في مواقف الكثيرين من السوريين اليوم، خاصة تلك الفئة التي تضع نفسها في خانة الحياد حيال ما يحصل في المشهد السياسي والميداني السوري. بطبيعة الحال، يمكن تفهم الحياد في سوريا اليوم، لكن ما لا يمكن تفهمه أن يُوصف سلوكٌ يتلمس المصلحة حسب تبدل موازين القوى، باعتباره شكلاً من أشكال الحياد. كمثال على الحياد المُزيف سابق الوصف: إذا كنت من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فإنك تصمت حيال جرائم النظام التي تستهدف سكان مناطق أخرى خارجة عن سيطرته. لكن حالما تقوم المعارضة بأي إجراء يطال مصالحك ومصالح سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، تخرج عن صمتك، ويعلو صوتك، وتمارس فن النقد السياسي، الذي حُرمت منه حيال النظام وإجراءاته. يمكن مشاهدة المثال السابق كسلوكٍ واقعٍ لدى الكثيرين من السوريين اليوم. فهم يحددون مواقفهم السياسية وفق معايير مصالحهم، ومعايير موازين القوى أيضاً. ففي مناطق سيطرة النظام يندرُ أن تجد أحداً ينتقد، فعلاً، أو قولاً، حصار النظام، إلى حد التجويع، لمناطق في جنوب دمشق أو ريفها القريب. وبطبيعة الحال، نتفهم أن ذلك نتاج الخوف من بطش النظام المعروف للقاصي والداني. لكن حينما استخدمت المعارضة مياه الشرب، في عين الفيجة، كوسيلة للضغط على النظام، تعالت أصوات "الحياديين"، منددةً بالمعارضة، زاعمةً أنه في "أخلاقيات" الحروب لا يجوز احتكار موارد الشراب والطعام. وكأن النظام انصاع يوماً لـ "أخلاقيات" الحروب تلك، رغم أن التاريخ يؤكد أن الحروب لم تكن لها "أخلاقيات" تحكمها في معظم الحالات. للأسف الشديد، بات جزء واسع من السوريين اليوم يحكم على الأمور من منظور المصلحة. وبما أن الجزء الأكبر من سكان سوريا اليوم هم أولئك القابعون تحت سيطرة النظام، لذلك نجد الأصوات ترتفع منددةً بأخطاء المعارضة وفصائلها. لكن الأصوات ذاتها تصمت "صمت القبور" حيال جرائم النظام وفظائعه. ما سبق تعميم يقبل الاستثناء، بطبيعة الحال. لكن تجربة قطع مياه الشرب عن دمشق، تؤكد هذا التعميم. فالنقد الذي تعرضت له المعارضة كان نقداً "أعمى"، نسي مُطلقوه أن سكان مناطق وادي بردى كانوا يتعرضون لهجمة عسكرية شعواء تتهددهم بالموت والاعتقال والنيل من الأعراض والأرزاق، وكان نبع عين الفيجة، المصدر التاريخي الرئيس لمياه شرب العاصمة، الوسيلة الوحيدة المتاحة في قبضتهم، للضغط على النظام. وقد أفلح هذا الضغط في نهاية المطاف، وانصاع النظام لمعظم شروط المعارضة، وأعادت الأخيرة ضخ مياه الشرب لسكان العاصمة الذين عانوا من العطش لأيام فقط، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق في جنوب دمشق من العطش منذ أكثر من ثمانين يوماً، بسبب حصار النظام لها. الحيادية التي تعني أن أنتقد المعارضة حالما تخطئ، وأصمت حيال النظام، لأنني أخشى بطشه، ليست حياداً. والحيادية التي تغيب حينما تتعرض مصالحي للضرر ليست حيادية. أطلق إعلاميون ومثقفون سوريون حملات ممنهجة تحذر من كارثية تفجير نبع عين الفيجة، الذي هددت به فصائل الثوار. لكن هؤلاء لم يجرؤوا على توجيه اللوم للنظام، أو مطالبته بوقف حملته العسكرية على وادي بردى، بصورة تضمن عدم تنفيذ الثوار لتهديدهم. حملات البعض ساوت بين النظام والثوار، مساواةٍ "عمياء" بين الضحية والجلاد، تُلام فيها الضحية أنها ضربت تحت الحزام جلاداً يُشهر سكيناً على رقبتها، باعتبار أن الضرب تحت الحزام ليس من أخلاقيات الحروب. رمادية عمياء، تُنذر بالمزيد من الحقد والانقسام بين فئات السوريين. انقسام بدأ يترسخ بصورة قسرية، بين سوريين خاضعين للنظام، ارتبطت مصالحهم به، وبين آخرين خارجين عن سيطرته، ارتبطت مصالحهم بالإضرار به، وبالخاضعين لسيطرته. ومع غياب العُقلاء، الذين يمكن لهم تقدير الأمور حق قدرها. لا يبدو أن المستقبل المجتمعي في سوريا يُبشر بالخير. فحينما تغضب لألمٍ طالك، بينما تغلق أذنيك كي تتجنب سماع أنين المتألمين في جوارك، فتلك حالة لا تُبشر بخيرٍ لمستقبل سوريا ولمستقبل السوريين، سواء بقي النظام، أو رحل.

١ ديسمبر ٢٠١٤

١ ديسمبر ٢٠١٤

سلاح الطيران وبراميله المتفجرة هو وسيلة التفوق الأخيرة للنظام الحاكم في دمشق على مختلف أصناف أعدائه؛ ولقد كان لسلاح البراميل البدائية هذه دوره الفاعل في تشتيت قوى الثورة، وفي عزل حاضناتها الأهلية عنها، من جماهير المدن والقرى المتحركة، في الوقت الذي تم احتباس أو تقنين موارد التسليح على جماعاته. فتراجعُ المدّ شبه العسكري للعديد من كتائب المقاتلين منَح النظام فُرصاً عديدة في استعادة بعض القدرة على المبادرة، وتجديد ادعاءات الشرعية لما تبقى من سمعة الدولة السورية في عيون الموالين لها داخلياً، كما في أوساط أصدقاء النظام الدوليين، ما يمكن القول أن المرحلة الحالية الموصوفة بالمراوحة بين صيغة البؤر المتفرقة من المعارك المتنقلة في جهات متعددة، وبين أحوال المهادنة والجمود الميداني قد حركت من جديد مشاريع التهدئة، واقتراحات حول إعادة السلم الأهلي، أو على الأقل الشروع في وقف عواصف التقاتل العبثي بين القوى غير المتكافئة لكل من الحركيين والقوى (النظامية)، إسمياً على الأقل. إنها مرحلة غائمة وعائمة، وقد لا تأتي حتى بما يشبه الآمال المتواضعة للسكان الباحثين أخيراً عن الأمن واللقمة الشريفة.

وربما، في حال التهدئة النسبية راهناً قد يمكن لهذه المرحلة أن تتخذ صيغة الجواز الانتقالي إلى ما يشكل تغييراً نوعياً في طبيعة الصراع. ذلك أن معارك الميادين، بعد أن تتراكم خيباتها بالنسبة لأطراف النزاع، لن تؤدي في نهايتها إلا إلى أوضاع الاستنقاع، والمزيد من أمراض وعلل التأرجح العقيمة بين اللاسلم واللاحل.

هل هي إذن عودة إلى أيام التنافس الأولى بين القوى الدولية من ناحية ومعطيات الميادين الداخلية حول السيناريوهات ذات الخلفيات المشبوهة غالباً،لما يسمى بالحلول السياسية ضداً على التفجيرات الدموية من أية جهة جاءت. لكن لنلاحظ منذ الأن ثمة فوارقَ ذات دلالة تاريخية بين نداءات السياسة في بدايات الصراع. وبينها بعد استهلاكات دموية رهيبة خلال حروب السنوات الأربع الماضية. فالمقاتلون أنفسهم ومعظم قياداتهم محلياً ودولياً أمسوا يعانون مزاجاً مختلفاً عما كانت عليه في سابق ظروف اندلاع العنف الجماعي بين الأضداد؛ صحيح أن الروسيا التي لعبت دور الحليف الأول المبادر إلى إنقاذ النظام بشتى أنواع المساعدات المباشرة عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً، كذلك كان هذا القطب الكبير من أوائل المنادين بالمفاوضات، في الوقت الذي كان عاملاً بكل جهد على توفير أسباب الصمود لحليفه (الأسد). وها هو في نهاية الجولات الدموية البالغة أقصى عنفها، لا يكرر القطب الروسي فقط الإعلان عن نواياه السلمية، بل يبدو أنه يبادر، عملياً إلى الممارسة الفعلية. فهل قرر الرئيس الروسي نفسه أخيراً أن يرشح بلده لتقوم بأعباء عرابة التوافق الأهلي الجديد للداخل السوري. فما تقدم عليه روسيا تريد له أن يكون مشروعاً مختلفاً عن عديد محاولات أمريكا والغرب السابقة في هذا الخط منذ سنوات. إنها تعزو لنفسها إمكانية النجاح المضمون، كأنه رد على فشل أمريكي فاضح، كانت له نتائجه السيئة في كل ناحية كما تجسدت في انهيار مؤتمر جنيف (2).

وفي هذه النقطة بالذات يتساءل بعض المجتمع الدبلوماسي عن قيمة الأوراق الناجحة التي يمتلكها الدب الروسي ليندفع هكذا بالقوة العلنية والإعلامية نحو تحقيق مؤتمر سوري، حكومي أهلي في وقت واحد. هل هناك تفاهم ما بين موسكو وواشنطن في مقدمات هنا الرهان الفجائي. هل هناك توزٌّعٌ للأدوار بينهما من جديد؛ وإلى أي حد يمكن لأمريكا أن تقبل بدور الكومبارس في هذا السيناريو دون أن تكون كعادتها، تشغل دور العقل المدبّر والفاعل الرئيسي فيما تراه مصلحة عليا لها. فهل ثمة شراكة، أو صيغة تلاقِ أولي حول خطة طريق بين قطبي الهيمنة العالمية؛ هل ستكتفي واشنطن بمقعد المتفرج على المسرحية (السلمية) الجديدة برعاية روسية خالصة، وإشراف مباشر من قبل حكام دمشق، وهل هذا الفريق سوف يشكل القطب الأول المقابل لممثلين عن بعض أصناف من المعارضة السياسية والميدانية. هذه الأسئلة قد لا تتكوّن لها أجوبةٌ واضحة منذ الآن، أي في المرحلة الحالية من الإعداد الدبلوماسي والتحديد لمنهج العمل، وتثبيت قائمة المدعوين خاصة من بينها أقطاب الحركيين. بل لعلّ السؤال الأهم في كل هذا هو إن كان السيناريو المنوي رسمه وتنفيذه يُحظى بتغطية دولية كاملة، أم أنه ذو طابع شبه دولي، روسي ومعه بعض حلفائه المعروفين. فأين هو الغرب مثلاً وما هو الدور الأوروبي خاصة. فالمعروف عن القارة أنها هي المعنية منذ البداية بالدعوة السلمية. فما مدى الرهان الروسي على دعم القارة له في هذه اللحظة من احتدام التحدي الروسي في أوكرانيا، وفيما يخبئه من متغيرات لمشرق القارة من شماله إلى جنوبه.

ما توحي به هجمة السلام الروسية في خطواتها الأولى أنها غير عابئة بكمية التحدي النافرة من طبيعة المبادرة نفسها، إذ يبدو أن الرئيس ….. لم يغير شيئاً من طبيعة سلوكه الأخير إزاء المسائل العالقة مع الغرب. فالرجل مندفع في قراره، وفي التعجل بتحقيقه. وها هو وزير خارجية الأسد الذي زار موسكو منذ أيام، شرع في العمل مع المسؤولين هناك كشريك أول، وليس كعضو أول للمؤتمر فحسب، فهذه الجبهة من موسكو إلى دمشق، وإلى طهران وغيرها، إنما تشتغل كفريق واحد. وكأنه الفريق الذي قرر إطلاق حقبة السلم الذي يلائم أعضاءها، وحدهم فهي صاحبة المشروع، وهي ماضية على دربه حازمةً أمرها كلياً على بلوغ المخطط الذي لا يعرفه أحد سواها، وأكثر من هذا، فإن المؤتمر سيعقد ويتخذ قرارات، وليوافق عليه، أويرفضه كل من يشاء. المهم أن جبهة موسكو دمشق قد رسمت طريقها، وحددت ربما المستقبل الجديد لسوريا ،دولتها ومجتمعها ونظامها.

أما المعارضة فليس لها أن تختار ممثليها إلا بالتوافق مع أصحاب السيناريو. سيكون وفدها انتقائياً من قبل القطب الآخر، من هذه الفئات المصنفة (وطنياً) بحسب مواصفات الموالاة كما يحددها أرباب النظام الأسدي. بكلمة أخرى فإن سيناريو موسكو/دمشق. سيكون فصلاً جديداً في مسلسل مناورات السلسلة الحاكمة. ولقاءاته القادمة ستكون أشبه بلقاء مع اتباع وحلفاء فيما بينهم. وأما سوريا الثائرة فهي الغائبة سلفاً عما يُعَدّ لها.

نحن إذن في عتبة العودة إلى مخاضات بداية الانتفاضة، كأنما اختتم النظامُ مسلسلَ الصراع، وفرض النهاية التي يريدها، أي أن حراك التسوية الموسكوفية لا هدف له إلا تكريس انتصار موهوم لربيبه نظام دمشق. وذلك بجعل المتعاونين من نوع المعارضة الموالية، يصادقون على مآل الحال القائمة سياسياً ومدنياً في انحاء الدولة المرهقة والمتهاوية. فقد أدركت موسكو أخيراً أنه ليس أمام حكام دمشق ما يأملونه من متابعة حرب عبثية. لا مستقبل لعودة سوريا القديمة. وما اعتقاد النظام من أنه في طريقه إلى تنظيف الجبهات من أعدائه جميعاً ليس سوى أسطورة، فهوالذي يلقّنها إلى أتباعه، ثم يصدقها هو نفسه.

رحلة السيناريو الموسكوفي لا توحي بأية معجزة خارقة، سوى أنه يمكن للدبلوماسية أن تتابع التلاعب بظواهرها لدرجة أن تقلب ألوانها كما ترغب. لكن حقائق الميادين لها خطاباتها اليومية المختلفة عن ألسنة الباباغوات الزاعقة بأناشيد رعاة السلطة، المكذِّبة لواقعها.. بل يعلم القاصي والداني أن موسكو لم تقدم على هذه المفاجأة لرأي عام محلي وعربي ودولي إلا شعوراً منها أن مأزق اللاحل للمقتلات السورية لن يهزم الثورة نهائياً، بل أنه سيضاعف من الأخطار المحدقة ببقايا النظام الحاكم فإن مصيره لن يكون أفضل حالاً من أوضاع الثائرين. فإما أن تصيبه يوماً ما ضربة انقلابية، وإما أنه سيتهاوى تلقائياً تحت وطأة افتقاره إلى معظم عوامل حيويته السابقة عندما كان له ادعاؤه أنه نظام لدولة متكاملة وليس مجرد سلطة مغتصبة بيد الفئة القليلة الباغية، كحاله الآن.

هذه الرحلة تحت شعارات التفعيل السياسي لعودة السلم الأهلي والحكومي تلقى لها آذاناً صاغية دائماً، وقد يرحب بها الجمهور الأكبر من شعب البلد المحزون، إذ يعيد بعض الثقة باستئناف الحياة الطبيعية في ربوع الشام كلها، ومعها إلى بلاد الرافدين. لكن المسألة ليست في تغيير منعطفات الخطاب السلطوي، بل في قدرة أرباب السيناريو على إقناع أنفسهم أولاً أنهم سوف يعطون الأولوية لمصلحة السلم الأهلي عامة، وإن اضطرتهم الظروف إلى تنازلات عن أشياء كثيرة لم تكن من استحقاقهم لا سياسياً ولا أخلاقياً.

أرباب السيناريو الموسكوفي /الأسدي هم المدعوون بدئياً للاقتناع بأن المنتصر الوحيد في محصلة الإقتتالات الأهلوية لن يكون قطباً معيناً ضد بقية الآخرين جميعاً. وإن عصر الديكتاتوريات قد ولى إلى غير رجعة، سواء كانت نماذجها باردة، شمالية أم جنوبية حارة ولاهبة.

الرحلة الموسكوفية (السلمية) لا تزال في طور التبشير بالنوايا، وأما الأفعال فلا تزال باحثة عن عتباتها الأولى، وإن كانت تحت طائلة أكوام من الجماجم والهياكل البشرية المجهولة أسماؤها وقبورها معاً.

١ ديسمبر ٢٠١٤

١ ديسمبر ٢٠١٤

فجأة كشف «حزب الله» عن إطلاق مقاتل له كان أسيرا لدى «جبهة النصرة» مقابل إطلاقه سراح عنصرين للجبهة كانا موقوفين لدى الحزب. هكذا، ومن دون مقدمات، هلل إعلام الحزب لـ«نصر إلهي» جديد؛ فكل ما يقدم عليه (بحسب إعلامه) هو الانتقال من نصر إلى آخر.

لكن رغم الهالة الاحتفالية بما يُفترض أنه إنجاز، تعثر إعلام الحزب وذاك الناطق باسم الممانعة بنسختها اللبنانية في توصيف الجهة الخاطفة التي كانت تأسر المقاتل المحرر؛ فتارة هم «مسلحون»، وطورا هم «جيش حر»، وأحيانا هم «نصرة». بدا هذا الارتباك في تحديد الجهة التي تفاوض معها جزءا من ارتباك أكبر يقترن بكل ما يفعله «حزب الله» في سوريا، وهو غالبا ما تُوضع له عناوين مبهمة.

بدا الخطاب التبريري للمبادلة مع جهة حرم الحزب على الحكومة اللبنانية التفاوض معها خطوة متناقضة تستخف مرة جديدة بالدولة أو بما بقي منها. فـ«حزب الله» قفز فوق شروطه وتقريعه لتفاوض الحكومة اللبنانية مع «النصرة» بغية إطلاق الجنود المختطفين لدى الجماعة. وها هو قد فاوضها وعقد صفقة معها لا نعرف وقائعها، وأطلق عنصرا له واحتفل به على مرأى ومسمع أهالي الجنود المختطفين.

ما تفاصيل تلك المفاوضات التي أجراها «حزب الله» مع «النصرة»؟! ولماذا أطلق القضاء اللبناني في الأيام التي سبقت هذه العملية سراح أشخاص يُعتقد أنهم مرتبطون بالجهات التي أسرت الجنود اللبنانيين؛ فهل كان لذلك صلة؟! وكيف لم يعد تحرير الجنود «إسقاطا للبلد» على ما كان قاله نائب الحزب محمد رعد، حين انتقد فتح باب المفاوضات بين الدولة و«النصرة»؟ ولماذا مقايضة الحكومة لجنود بمساجين أمر انهزامي ممنوع، كما قال الأمين العام للحزب، فيما المبادلة التي أقدم عليها الحزب مسموح بها.. ما الفرق بين الحالتين..؟!

أسئلة كثيرة تشي بكم تمكن «حزب الله» من تطويع الحكومة لتغطية قتاله في سوريا، فها هي الحكومة اللبنانية تتعثر مرة عاشرة في هذه المسألة، فتسلم بأن إطلاق مقاتل للحزب خطف داخل الأراضي السورية يتقدم على تحرير جنود دافعوا عن الحدود اللبنانية وعن لبنانيين. ليس بالإمكان عدم المقارنة بين الصفقات الجارية، فقد فرض «حزب الله» أجندته، وعجزت الحكومة عن أداء أي دور سوى تأمين الغطاء له. وفيما كان إعلام الحزب يحتفي بالمقاتل العائد، كان أهالي الجنود يغرقون في مشاعر التخبط إزاء مصير أبنائهم الذين تبين لهم أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

هنا ينكشف كم أن لبنان خارج حسابات الحزب. وما محاولات القول إنه من غير الواقعي ربط مسألة الجنود بمقاتل الحزب، كون الجهات مختلفة، وكون الدولة هي من يتولى المفاوضة بشأن الجنود، سوى خبث خالص.

فكيف بات «حزب الله» خارج الدولة وهو مالك قرارها ومسيّره..؟!

يشبه التلاعب هذا تلك الصور الكثيرة التي تملأ طرقات الضاحية والجنوب وبعض البقاع، لشبان قتلوا في معارك الحزب في سوريا. صورهم ونعواتهم تقول لنا إنهم ماتوا «شهداء».

لا نعرف أين ولماذا وكيف..؟!

تكتُّم الحزب على دوره في سوريا يطرح على لبنان مزيدا من التحديات والمخاطر، ذلك أن حزبا لبنانيا يقاتل هناك لا يعرف اللبنانيون حجم مشاركته وحجم خسائره وطبيعة مهمته.. على اللبنانيين أن يحصدوا النتائج من دون أن يستشاروا في المهمة.. نعم، دفع اللبنانيون نتائج ذلك من أمنهم وأرواحهم كما يدفع السوريون.. وها هم جنود الجيش اللبناني المختطفون لدى التنظيمين الإرهابيين جزء من الثمن الذي دفعناه وندفعه. مع إضافة أن لـ«حزب الله» الحق في أن يفاوض في إطلاق مقاتليه، ولا تملك الحكومة الحق في التفاوض لإطلاق جنودها.

١ ديسمبر ٢٠١٤

١ ديسمبر ٢٠١٤

أثارت زيارة معاذ الخطيب لموسكو وما تسرب بشأنها من ملاحظات وانتقادات واسعة وهجوم شديد على الرجل، وتركز نقد الناقدين على "الحل السياسي" المطروح، الذي قال الخطيب إنه يتناول تنحية بشار الأسد.

لذا يصبح السؤال: ما هي الحلول التي يمتلكها كل هؤلاء النقاد؟ هل من حل بديل عن الحل السياسي؟

بالنسبة للحل العسكري فقد راهنت عليه بعض أطراف المعارضة، وكانت دائما تكتشف أن "حلفاءها" لم يقدموا "الدعم اللازم"، ولهذا تشعب الأمر وظلت الكتائب المسلحة مفككة ودون سلاح كاف، ومن ثم اخترقت جبهة النصرة الصورة وباتت تمتلك سلاحا ومالا فرض أن تتحول إلى قوة كبيرة، ثم أتت داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وباتت تهيمن على كثير من مواقع الكتائب المسلحة و"المناطق المحررة"، وانسحب "جيش الإسلام" من محيط دمشق بقرار خارجي في وقت كان بالإمكان السيطرة على دمشق خلال ضعف السلطة نهاية سنة 2012، وقبل دخول قوات حزب الله والمليشيا العراقية والحرس الثوري الإيراني لكي يصبحوا هم قوة الإسناد للسلطة.

"بعض أطراف المعارضة كان منذ البدء ينتظر تدخلا أميركيا، وأقام كل إستراتيجيته على أساسه، وما زال يتوهم أن أميركا تناور للوصول إلى هذا التدخل، ولكن الأميركيين غير مقتنعين بوجود معارضة يمكن أن تستلم السلطة"

ومن ثم كان يجري التفاؤل بتقدم هنا أو هناك، أو "زحف" يوحي بأن الحسم قد بات ممكنا، لكن كان الأمر ينتهي دون تحقيق تغيير كبير. وقد أصبح الوضع مختلطا ومتشابكا بعد أن بات الصراع يجري على أكثر من جبهة، ضد السلطة وداعش، أو ضد السلطة وجبهة النصرة، أو الاحتكاك بجيش الإسلام وميله للهيمنة في وقت الصراع مع السلطة.

الآن، ربما تجري المراهنة على التقدم في جبهة الجنوب، درعا والقنيطرة، التي حققت إنجازات معقولة قد تشير -مع ما يتحقق في القلمون- إلى أن السيطرة على دمشق باتت ممكنة، لكي يحل الائتلاف الوطني حاكما جديدا، لكن هل يمكن ضمان ما يمكن أن تفعله جبهة النصرة في لحظة ما من هذا التقدم؟ هل هي مضمونة إلى حد الركون إلى التقدم (بغض النظر عن الموقف منها)؟

أرجو التفكير لأن ما حدث في مناطق أخرى يمكن أن يحدث هنا. ثم هل قرار الداعمين بالسلاح والمال هو إسقاط النظام؟ وبالتالي فإن هذا التقدم، إذا ما ظلت النصرة في "هذه الجبهة"، سوف يسهم في الحل السياسي الذي لن يختلف عما طرحه معاذ الخطيب.

ما يجب أن يُفهم هنا أن الحسم العسكري غير ممكن في ظل وضع سوري مشتت، ووضع إقليمي ودولي لا يريد انتصار الثورة، وهذا ما يطرح مسألة المراهنة على أن يتطور التدخل الأميركي إلى تدخل من أجل تغيير النظام، وأظن أن بعض أطراف المعارضة يعتقد ذلك ويراهن عليه بجدية، وكان منذ البدء ينتظر هذا التدخل، حيث أقام كل إستراتيجيته على أساسه، وما زال يتوهم بأن أميركا تناور للوصول إلى التدخل، ولكن الأميركيين غير مقتنعين بوجود معارضة يمكن أن تستلم السلطة.

وبالتالي ليس من الممكن إسقاط النظام عسكريا، بل الحل السياسي هو الباب الوحيد المطروح، كما كررت مرارا وتكرارا منذ سنوات، فأميركا تريد "الحفاظ على الدولة" وعلى مشاركة أطراف من المعارضة في حل يقوم على بقاء الدولة من أجل الحرب ضد داعش، وهي تناور مع إيران لترتيب توافق إقليمي، ربما يشمل تحقيق حل سياسي في سوريا.

الخيار الثالث الذي يحكم البعض في المعارضة هو استمرار الصراع بكل ما فيه الآن، إلى أن يأتي ظرف يفرض سقوط النظام. وهذا البعض أعمى، ويتجاهل ما يجري من قتل وتدمير وجوع وتشريد، أو لا يريد أن يرى كل ذلك. وفي الأخير لن يكون هناك سوى حل وحيد هو الحل السياسي، أو الميل لقبول إقامة دويلة في بعض مناطق سوريا، وهو أمر رديء، ويعبر عن موقف غريزي يريد إسقاط النظام بأي شكل من الأشكال.. وبالتالي فهو مدمر.

"فقد النظام السوري قوته الصلبة وبات يعتمد أساسا على قوى طائفية مستجلبة من لبنان والعراق وإيران، وحتى اليمن وباكستان وأفغانستان، وكذلك من روسيا وغيرها. ولذا فمن يتحكم في الصراع هو قوى إقليمية ودولية أكثر من القوى الداخلية"

المسألة هنا تتعلق بما هو ممكن في الوضع السوري، حيث كان واضحا منذ البدء أن أمر الثورة السورية لن يختلف في الأخير عن مصائر الثورات في تونس ومصر واليمن، أي تغيير في السلطة وفتح أفق لتحقيق "مرحلة انتقال ديمقراطي"، حيث إن الوضع الذي خلقه الاستبداد الطويل لم يكن يسمح لثورة بأن تنتصر، بمعنى أن تسقط النظام السياسي أو السياسي الاقتصادي.

وما كان يبدو ممكنا، وما ظل ممكنا، هو أن يحدث "كسر" في بنية السلطة، بتحول جزء منها إلى قبول تلك المرحلة الانتقالية بعد أن تشبث الأسد (أو المجمع الأمني المالي، أي آل مخلوف وآل الأسد) بألا يحقق أي إصلاح سوى ذاك الذي لا يُصلح شيئا. فالمعارضة ليست في ترابط عضوي مع الشعب الذي جرى دفعه إلى حالة من "الجهل السياسي" بفعل الشمولية التي اتسمت بها السلطة.

ولذا كان واضحا أن الثورة ستكون في غاية العفوية، وبالتالي لن تفعل سوى خض السلطة وإضعافها، وربما تفككها كما أشرنا من قبل، ولن يكون هناك بديل قادر على قيادتها والاستيلاء على السلطة.

رهانات المعارضة كانت تحلق في فضاءات أخرى، حيث راهن بعضها على التدخل الأميركي تحديدا كما جرى في ليبيا، ولهذا تشكل المجلس الوطني استعدادا لاستلام سلطة لم يسقطها، بل كان يريد أن تسقط بفعل قوة إمبريالية لها حساباتها ومصالحها، وراهن آخرون على ضغوط تمارس على السلطة من أجل قبول حل سياسي يقوم على تحقيق مرحلة انتقال، وتركت الثورة تتطور وحدها.

أكثر من ذلك أسهمت أطراف في المعارضة في تشويه واقع الثورة والتخويف منها، وجرها نحو الأسلمة، ومن ثم فتح الأبواب لجبهة النصرة ثم لداعش، كما أسهم بعضها في زيادة مآسي الشعب، وفي دفع السلطة لتصعيد عنفها، على أمل أن "يرق" العالم لحال الشعب السوري فيتدخل عسكريا.

وتبين أن أميركا ليست معنية بالتدخل العسكري -وهو ما كررته مرارا- وغير معنية بالوضع السوري، الذي "باعته" لروسيا، وربما ستبيعه الآن لإيران، وأن هناك أطرافا إقليمية وعالمية تريد تحويل الثورة السورية إلى مجزرة نتيجة خوفها من المد الثوري الذي بدأ في تونس وتوسّع عربيا، ويهيئ الوضع الاقتصادي العالمي لأن يتوسع عالميا.

تلك الحالة أوصلتنا إلى الوضع القائم، حيث بات نحو نصف الشعب مهجرا أو لاجئا، ودمرت أحياء في مدن وقرى كثيرة، وهناك مئات آلاف المعتقلين ومئات آلاف الشهداء، والأسوأ من ذلك أن القوى الأصولية باتت تتصدر المشهد، حيث تمتلك المال والسلاح بدعم مباشر من دول إقليمية، وتعمل على فرض سلطة أكثر سوءا من سلطة النظام القائم، وهناك آلاف الشباب المقاتلين الذين لم يستطيعوا "الانتظام" أو "التشكل" في قوة كبيرة قادرة على تطوير الثورة ولجم الأصولية، كما انحصرت أهداف الثورة في إسقاط النظام، وهو الهدف الذي ظهرت استحالته.

"تبدو خطة دميستورا فاشلة، فليس ممكنا تهدئة المناطق هكذا. وما يوصل إلى التهدئة هو إزاحة الأسد، أما ما يجري من توافقات مناطقية فقد أتت نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السلطة على الشعب دون إدانة دولية أو اتهام بالإبادة الجماعية، وبالتالي فهي متنفس بسيط لا ينهي الصراع على الإطلاق"

كل ذلك رغم أن السلطة قد فقدت قوتها الصلبة وباتت تعتمد بشكل أساسي على قوى طائفية مستجلبة من لبنان والعراق وإيران، وحتى اليمن وباكستان وأفغانستان، وكذلك من روسيا وغيرها. لهذا بات مَنْ يتحكم في الصراع هو قوى إقليمية ودولية أكثر من القوى الداخلية، سواء تعلق الأمر بالثورة أو بالسلطة.

على ضوء هذا الوضع يُطرح الحل الممكن، وليس في مناكفة لا معنى لها سوى التعبير عن غياب العقل وتحكم منطق الصراع الغريزي، فالوضع يتسم بحالة استعصاء، مع دعم إيراني روسي للنظام، وتآمر على الثورة من "أصدقائها" المتخيلين، وما يحقق الاستعصاء هو مقدرة الشعب على الصمود، لكن ليس أكثر من ذلك. لهذا لا بد من حل يوقف الدمار والقتل والانهيار الاقتصادي، ويعطي متسعا لالتقاط الأنفاس من قبل الشعب.

لكن الحل هنا ليس بأي ثمن، هذا مهم، لأنه ليس من الممكن الوصول إلى وقف الصراع المسلح دون أن تنتهي سلطة بشار الأسد ومجموعته، فحتى وإنْ قبلت أطراف في المعارضة حلا لا يقود إلى ذلك فلن ينتهي الصراع القائم. هذا هو محور الحل الآن، وهو بالتالي يقوم على تطبيق جنيف1 الذي يفرض تشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات.

ونتيجة ذلك فإن "خطة دميستورا" فاشلة، حيث ليس من الممكن تهدئة المناطق هكذا، فما يوصل إلى التهدئة هو إزاحة بشار الأسد، أما ما يجري من توافقات مناطقية فقد أتت نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السلطة على الشعب دون إدانة دولية أو اتهام بالإبادة الجماعية، وبالتالي فهي متنفس بسيط لا ينهي الصراع على الإطلاق.

الوضع بات يفرض حلا، وهو بيد القوى الدولية، لكن ليس من حل دون إزاحة بشار الأسد.

١ ديسمبر ٢٠١٤

١ ديسمبر ٢٠١٤

تعددت المؤشرات المعززة لتفاؤل الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض الشيخ معاذ الخطيب، بوجود مقترح حل روسي حقيقي للأزمة السورية، قال إن القيادة الروسية تداولت معه بشأنه خلال زيارته إلى موسكو، بداية الشهر الماضي، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

إذ بعد أيام من تصريحات الخطيب بشأن ذاك الحل الذي يجري العمل على بلورته بشكل نهائي، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير خارجية نظام بشار الأسد، وليد المعلم، "لأول مرة" منذ العام 2011. وهو ما يفترض أن يوحي بجديد وجدية غير مسبوقة في التعاطي الروسي مع الشأن السوري. أما الأهم، فهو تأكيد وزير خارجية تركيا؛ خصم الأسد اللدود، قبل بضعة أيام، بأن "موسكو ربما تدفع باتجاه فتح أبواب للحل السياسي".

لكن لماذا قد توافق روسيا الآن، كما نقل الخطيب، على إزاحة بشار الأسد، وهي التي دعمت، من غير قيد أو شرط، حله الأمني في مواجهة الثورة السورية منذ يومها الأول قبل قرابة أربع سنوات، بما في ذلك إخفاء واعتقال معارضين "رفاق" محسوبين على موسكو بشكل أو بآخر؟

ربما يكون أضعف التفسيرات هو ذاك الذي قدمه الخطيب خلال اجتماعه مع ضباط من الجيش الحر لإطلاعهم على مجريات لقائه مع المسؤولين الروس؛ وهو التفسير المتمثل في حاجة موسكو إلى "ضمان مصالحها في المنطقة بعدما خسرت وجودها ونفوذها في العراق وليبيا ولم يبق لها موطئ قدم على البحر المتوسط سوى سورية". فبالنظر إلى تأييد روسيا المطلق لنظام الأسد طوال الفترة الماضية؛ بما أدى إلى تدمير أغلب سورية، وتهجير الملايين من مواطنيها، وقتل مئات آلاف آخرين مع استنزاف حاضنة الأسد الاجتماعية، فإنه لا يكاد يكون ممكناً ضمان المصالح الروسية إلا بوجود الأسد والدائرة الضيقة حوله؛ أي أولئك الذين يفترض أن تتم إزاحتهم موجب الحل المأمول.

ربما يكون أكثر منطقية التفسير المرتبط بتصاعد قوة وحضور التنظيمات المتطرفة المقاتلة في سورية؛ لاسيما تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة". خصوصاً أن روسيا، وبحسب آخر المسوح، قد احتلت المركز الأول بين الدول الأوروبية المصدرة للمقاتلين الأجانب إلى المنطقة، والملتحقين بداعش تحديداً.

لكن الحقيقة هنا أن أشد أعداء موسكو ليست التنظيمات المتطرفة؛ الإسلامية خصوصاً، والتي قد تمثل تهديداً حقيقياً لها في الجمهوريات الإسلامية المنضوية في إطار الاتحاد الروسي. بل الأخطر بالنسبة لروسيا-بوتين (إنما ليس وحده، للإنصاف)، هو أي عملية تغيير، وعلى الأخص تلك التي يمكن أن تؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي بأي شكل أو درجة. وذلك بحكم انعكاسات ذلك على روسيا داخلياً، بما يتعارض تماماً مع طموح بوتين للإمساك بالحكم "إلى الأبد"؛ بشكل معلن، أو بشكل فعلي كما كانت الحال خلال توليه رئاسة الوزراء بين فترتي رئاسته للدولة.

الأسوأ في الجهود الروسية أن يكون هدفها إضعاف المعارضة السورية بشكل أكبر، من خلال الحفاظ على الأسد "إلى الأبد" أيضا مع تشكيل حكومة "وطنية" تجميلية، أو عبر إلقاء مسؤولية فشل هذه الجهود على تلك المعارضة في حال رفضها التحايل الروسي. ذلك أن مثل هذا الهدف لن يفيد الأسد أبداً، بل سيفيد "داعش" وأشباهه، مع تواصل استنزاف السوريين ككل؛ وهنا قد يصبح الأسد قريباً في مواجهة حاضنته الشعبية قبل أي فصيل معارض آخر.