٨ ديسمبر ٢٠١٤

٨ ديسمبر ٢٠١٤

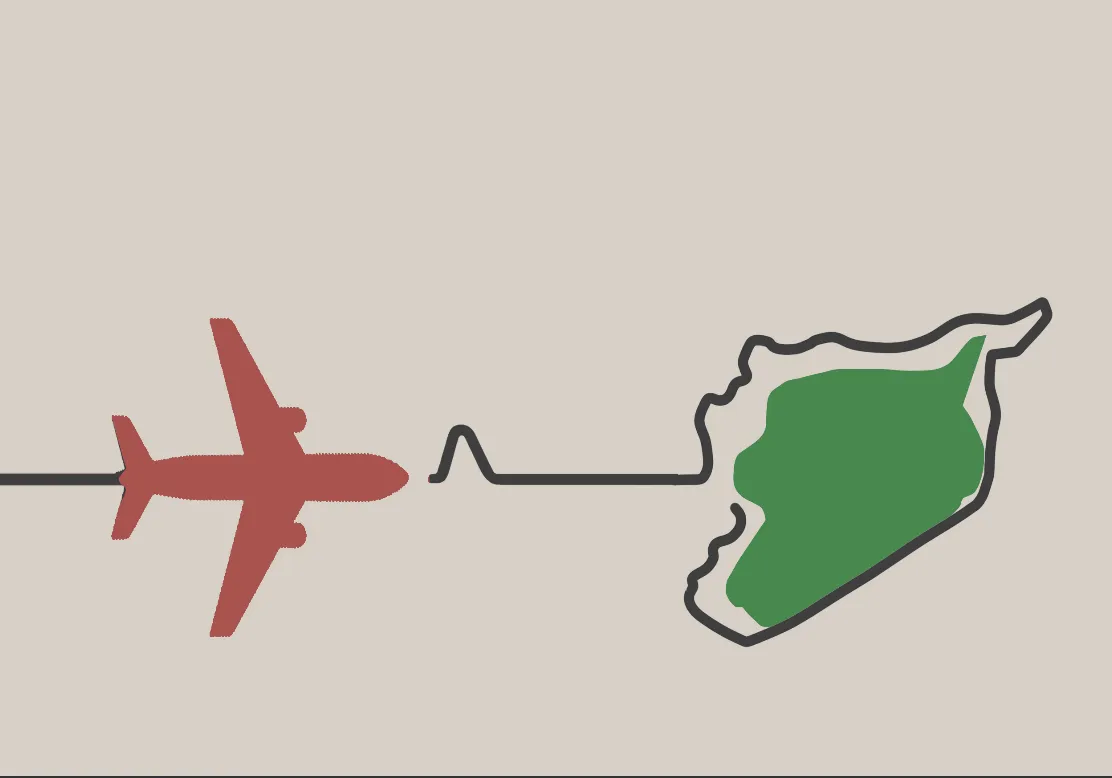

لا يكاد يمرّ أسبوع من دون أن نسمع عن غرق قارب يحمل مهاجرين عربا غير شرعيين في محاولة للوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

تقول الأخبار أن عددا أنقذ، والعشرات انتشلت جثثهم، واعتبر العشرات أو المئات في عداد المفقودين. الخبر ليس حتى من الأخبار الرئيسية، أو عناوين النشرة، كما يسمونها، فإذا ما تابعت ما يجري في سوريا وليبيا والعراق ومصر واليمن، وغيرّت محطة الجزيرة مثلا، فسيفوتك الخبر الذي سيأتي في نهاية النشرة. حتى الصحف العربية لا تنشره في صفحاتها الأولى. أما صفحات التواصل الاجتماعي فهي منهمكة في أمور أخرى، وإذا ما صدف أن إحدى الصفحات نشرته باقتضاب، فقد يمر مرور الكرام من دون أن يلاحظه أحد، أو يحظى بأي لايك أو شير.

الظاهرة مقلقة وتبعث على الحزن، وإن كانت دوافعها معروفة. قبل الثورات كانت الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية، وعاشت نسب لا يستهان بها من العائلات تحت مستوى الفقر. في ظروف كهذه، في دول أخرى، عادة ما تدفع بالبشر إلى كسب المال من طرق غير مشروعة، كالدعارة أو الاتجار بالمخدرات، أو الانتحار، ولكن هذا لم يحصل لحسن الحظ بشكل واسع نتيجة تمسك المواطن العربي بالقيم والعادات ووازع من دين. الوضع الاقتصادي تدهور بعد الثورات من سيئ إلى أسوأ، وكذلك الوضع الأمني وانعدمت فرص العمل التي كانت أصلا عملة نادرة. في وضع كهذا، من المنطق أن يفكر الشباب بالبحث عن فرص العمل، كمصدر لكسب الرزق، خارج أوطانهم، ولما كانت الطرق المشروعة ضئيلة، لم يجدوا أمامهم الا الهجرة غير الشرعية، بالتهريب.

الغريب أن هؤلاء الشباب المحتاجين للمال يدفعون لعصابات التهريب مبالغ كبيرة، هم لا شك بحاجة إلى كل ليرة أو دينار أو جنيه منها. الأغرب أنهم سمعوا عن المخاطر التي تحيق بهذه القوارب الصغيرة في عرض المتوسط، وغرق العديد منها، وفقدان المئات من مستقليها لحياتهم، هل هي المقامرة إذن في محاولة يائسة لمقارعة الاحتمالات؟ أم أنها، في اللاوعي محاولة للهروب، أو الانتحار؟

هل الدول العربية التي يهرب منها هؤلاء شحيحة الموارد، ليتها كذلك، ولكنه الفساد الذي يعشش في أركانها. إن تقرير منظمة الشفافية الدولية يكشف أن الدول العشر التي تتصدر الفساد في العالم، ست منها عربية، للأسف. أما باقي الدول العربية فليست ببعيدة عن منصة التتويج للفساد. يعزو البعض انتشار الفساد في عالمنا العربي لغياب الديمقراطية والحريات العامة والشفافية ونظم المحاسبة والمساءلة والقضاء المستقل والإرادة السياسية لتحسين الوضع.

الشاذ عن هذه القاعدة هو أن دولتي قطر والإمارات تبوأتا منزلتين متقدمتين مع الدول الاوروبية التي تعاني من فساد أقل، مع أنهما ليستا دولا ديمقراطية، والفارق أن قطر تتمتع بهامش من الحريات أكبر من الإمارات.

عودة إلى الفساد، المليارات من الدولارات تسرق من الشعوب وتنتهي في حسابات سرية في بنوك أمريكا وسويسرا وباقي الدول الاوروبية. أموال مبارك والقذافي وبن علي لم تسترد بعد، واحتمال استردادها ضئيل جدا، وتتمتع بها الدول التي أودعت فيها على حساب الشعوب العربية، وشبابها الذي يغرق في المتوسط. يعتقد البعض أن الرئيس أو الملك في الدول العربية هو الفاسد فقط. المحزن أن الفاسد يرسم حوله دوائر كبيرة لا تتوقف عن الاتساع حتى تشمل قطاعا واسعا من الشعب المنتفع من هذا الفساد. الفساد يعم «بخيره» الجميع ماعدا المواطن البسيط، والشباب العاطل عن العمل الهارب لشواطئ المتوسط يبحث عن عصابه تهربه إلى أيطاليا أو اليونان أو…..، ويلقى حتفه غرقا قبل أن يصلها.

مع تكرر حوادث الغرق هذه، لم نسمع عن أي تحقيق في أي دولة عربية بحثا عن عصابات التهريب التي تغرر بالشباب وتسرق أموالهم، وتحشرهم في قوارب صغيرة «كالسردين» فتكون النتيجة الحتمية، الغرق تحت جنح الظلام في المياه الباردة، حيث لا يسمع صراخهم أحد. هذه الأوطان التي جنت عليهم، حرمتهم من الحياة الكريمة على ترابها، والأشد حزنا أنها بخلت عليهم بقبور تحت ترابها، ورمتهم إلى قاع المتوسط لتنهش لحومهم أسماكه، ويموتون بعيدا عن ترابه الذي لفظهم أحياء وأمواتا.

فرحنا بالثورات العربية، واعتقدنا أنها ستزيل الغيوم الملبدة فوق منطقتنا من الديكتاتوريات الفاسدة التي تعرف أن تحافظ على كل شيء إلا على كرامة المواطن، لم يحدث ليس لأن هذه الثورات سيئة أو بدأت كمؤامرات، لا، ولكن لأن منظومة الفساد كانت بالقوة التي مكنتها من التماسك ومن اصطفاف نصف الشعب معها، في محاولات لعرقلة الثورات أو الانقلاب عليها. الفساد وجد من يدعمه أيضا إقليميا وعالميا، فتعقدت الأمور، وضاعت الأوطان. مسكين هذا المواطن العربي، سيئ الحظ، إلى درجة انه ينطبق عليه المثل المصري الطريف «تعيس الحظ بيلاقي العظم في الكرشة» أو «اللي ماله حظ لا يتعب ولا يشقى».

أيها المتوسط، ذو الأمواج العاتية، رفقا بشبابنا، تركوا أهلهم وراءهم في أوطانهم من أجل حياة كريمة، فلماذا تكسّر أمواجك، عديمة القلب، أحلامهم. هلا سألت أمواجك العالية أن تهدأ وتحملهم بسلام إلى مواطن أحلامهم؟

عندما يصبح لحـــــياة المواطــــن في أوطاننا قيمة، حينها سنرى عصابات تهريب الشباب العربي عبر المتوسط وراء القضبان، ليلاقوا جزاءهم، والأهم من هذا ليعترفوا، من وراءهم.

٧ ديسمبر ٢٠١٤

٧ ديسمبر ٢٠١٤

كتبنا كثيراً في بنية النظام القلوية، الطائفية. في استنادات نظام التفحيح، والطاغية الأكبر منذ البدايات، وقبل وصوله حاكماً مطلقاً، عن الموضعات الطائفية اللابسة كل الشعارات والمبادئ القومية، وشبه العلمانية. شبه اليسارية.. والتي أفرغتها ثم نحرتها، وعن المفاصل الحقيقية في الجيش ومن يمسك بها، والمخابرات وقياداتها، والقرارات وصنّاعها.. ونبّهنا إلى نهج النظام ومشروعه المبيّت في تشويه وجه، وحقيقة، ومبرر الثورة بإلحاقها قسراً، وعبر مجموعة آليات بحالة طائفية وكأنها صراع سني ـ علوي. فسني ـ شيعي، وسني بمواجهة المكوّنات الأخرى، وإيجاد فروع لذلك النهج في المنطقة يمتدّ من لبنان إلى العراق ..

ـ في الشهر الأول للثورة والدنيا انتفاضة، شعب حطّم قيوده، وانطلق منفجراً يردد شعارات الحرية والعدل والكرامة.. بمشاركة متنامية من معظم فئات الشعب السوري خرجت بثينة النظام بلؤمها لوصف الذي يجري بأنه : فتنة ومؤامرة، ثم كررها وريث الحقد بتفصيل ملغوم يريد أن يبرهن بطريقته العقدية على أن ما يجري هو حالة مذهبية.. ومؤامرة كونية... وأنه سيقبرها.. باعتباره" يمثل الوحدة الوطنية" وسورية الممانعة، والمقاومة.. وقد وضع عديد الواجهات السنية، ومن بقية المكوّنات في مواقع الصفّ الأول ليكونوا كراكوزات المسرحية الساذجة.

على امتداد سورية الحديثة، ورغم حقائق التركيب التي تشمل فسيفساء سورية بكل ما فيها من الإثنيات القومية، والأديان الثلاث، والمذاهب المتعددة، ورغم محاولات فرنسية مدحورة للموضعة الكانتونية، واللعب بالنسيج الاجتماعي، ومحركات بعض الأقليات القومية، وشطط بعض النزوعات الطائفية.. إلا أن سورية الوطن الواحد، والشعب الواحد الغني بالألوان، والتعايش، والتفاعل.. ذو الأكثرية العربية المطلقة، والسنية ـ بمعنى الاعتناق المذهبي ـ كانت هي الحقيقة الأبقى، وهي المصدّ، والمرجعية، وهي حاضنة الثورة ومواقد التغيير..ولم يك أحد يعتقد، أو يتصوّر أن تعمد جهات مختلفة تبدو متصارعة، ومتناقضة إلى جرجرة الثورة باتجاه الخَندقة، وما يشبه التقسيم، ومنح الاتجاهات المذهبية، خاصة السنية منها، المسوّغات، والقرائن للمضي المنزلق في هذا الطريق، خصوصاً وأن اللوحة لم تقتصر على سورية بل تمتدّ من العراق إلى لبنان، وتلتحق اليمن أيضاً فيها .

ـ لم يقتصر الأمر على ممارسات طائفية منهّجة من النظام الفئوي بتوجيه آلة تدميره وفنائه.. حتى التطهير البشري والمذهبي والديمغرافي نحو المناطق السنية في عموم البلد، بينما "تنعم" بقية المناطق بوضع آخر.. بل دخلت على الخط بقوة مدججة بكل الأسلحة والمليشيات والحقد والمشاريع الخاصة : إيران بثقلها لتدفع الأمور نحو ذلك بسرعة، وعلى رقعة جغرافية تشمل ساحات عربية متعددة.. وبما وضع الرأي العام الشعبي أمام أسئلة عبقها ردّ الفعل، ثم الدخول في متاهات لا تجد تفسيراتها سوى بتفسير، واختصار الذي يجري على أنه موجّه ضد المذهب السني صراحة.. وبأن السنة تحت المقصلة، وأنهم يتعرّضون لحرب إبادة عناوينها باتت فاقعة في كل ميدان، ومجزرة.. في اللجوء والتهجير والهجرة.. وفي نوعية القصف، والتحالفات..

ـ ومما زاد الوضع تفاقماً اقتحام الإدارة الأمريكية لبوابة الصراع من هذا الباب وترصيصه بقوتها، وآلتها الإبادية.. ثم حكايتها ب"محاربة الإرهاب" وحلفها وما يفعل.. والواقع وما يحدث فيه..

ـ سنضع جانباً كل ما يحكى عن مواقف التواطؤ، والاتفاق، وحتى التناغم مع النظام الإيراني ونتوقف عند الحالة العراقية التي هي منتج أمريكي بامتياز، وبما يتجاوز غزو العراق وتدمير دولته، وبناه التحتية، وعلمائه، وجيشه، واجتثاث وتصفية مئات آلاف الوطنيين فيه.. إلى تسليمه بوعي، ومن حيث النتيجة للنفوذ الإيراني، وتحويله إلى كانتونات طائفية وإثنية.. يعبّر عنها بصفاقة ما يسمى جيش العراق الذي أقاموه برعاية أمريكية، ثم "مليشيات الحشد الشعبي" وما تقوم به، واستهداف العرب السنة بشكل ممنهج، وشامل تقريباً. وقد أصبح شائعاً ورائجا تعبير السنة العرب، وها هو يمتدّ إلى سورية وغيرها كتحصيل حاصل فعل جرمي إبادي.. يستقي من الوقائع اليومية مسوّغاته.. ليضخّ ما يريدون من مفاعيل الانقسام.. وهذا بعض نتاج الجرجرة التي خططوا لها جميعهم هؤلاء .

ـ إن شعارات إقامة تحالف دولي عرمرمي بكل المَسرحة والتهويل، وسياساته المعلنة، وفعله على الأرض يصبّ كل أنواع الزيوت الحارقة علة فعل التقسيم الذي يراد رسم تخومه، وبما يتجاوز ذلك إلى تنصيب مخاوف تبدو جدّية جداً على "أهل السنة" العرب بأرواحهم، وديمغرافيتهم، وممتلكاتهم، وجغرافية وجودهم.. وكذا الأمر فيما يجري من دعم مشبوه، وملغوم للأكراد وفق خطين متوازيين بينما تتعرّض المناطق الأخرى لكل عمليات الإبادة والتهجير والاستهداف، ويجري التناغم الصفيق بين التحالف والنظام المجرم، وبينه وبين إيران.. بينما تزغرد الحوثية في اليمن وهي تكمل رسم اللوحة.. فتقذف بالصراع نحو الاحتراب المذهبي وما ينتج عنه من انقسامات عمودية، وحروب أهلية طويلة .

ـ كل الوقائع الناتجة عن أفعالهم تؤكد أن التطرف يزداد كردّ فعل، وأن الحواضن الشعبية لداعش وأخواتها تتسع، وتزجّ بفئات شعبية كانت في خندق الثورة تقاتل لأجل الحرية، وتصرخ بأن الشعب السوري واحد.. هؤلاء يملؤهم الخوف هذه الأيام، ويشحنهم فعل يومي لا يمكن لأغلبهم أن يرتقوا فوقه، أو أن يتغلّبوا على ما يعيشونه، وما يفقدونه من أهل وأملاك وأرض وبيوت ووطن..

ـ نعم مشاريعهم المشبوهة تتقدّم بقوة آلة الفتك. بجيوشهم الجرارة ودعاويهم الملغومة. بأجهزتهم الإعلامية ومخابراتهم وأموالهم.. وهم يريدون التقدّم في خط جغرافي طويل عريض يشمل العراق حتى لبنان، ويمتدّ لليمن فالخليج العربي.. ولمَ لا بلدان المغرب العربي.. طالما أن الشروط مهيّأة، وطالما أن الشعوب تئن تحت وطأة المذابح، والاستبداد، والنهب، والتغييب، والبسطار المصطنع..

ـ هذه اللوحة التي يمضون قدماً في ترسيخها ونشر مفاعلات انفجارها الدائم ستجابه بمصالح ومطامح وإرادة ملايين الأحرار العرب ومن المكونات جميعاً؟؟ الذين ثاروا لأجل تحرير بلادهم وليس لتقسيمها، أو نحرها بسمّ الطائفية والإثنيات التمزيقية. ولئن كان الوضع يرفع التحديات كبيرة إلى مستوى مصيري.. فإن الوعي بحقائق ما يراد فرضه علينا، ومجابهته بتنظيم وتوحيد الصفوف، والتحالف الداخلي والإقليمي مع الثائرين في العراق وغيره.. والتمسّك بروح الثورة وأهدافها من شأنه أن يقطع الطريق على هذا الذي يجري، وأن يعيد الأمور إلى حقيقتها ...

٧ ديسمبر ٢٠١٤

٧ ديسمبر ٢٠١٤

عوداً على بدء الثورة

الأسد أو نحرق البلد... الأسد أو لا أحد.

هٰذا الشعار الذي رفعه النظام في الأيام الأولى للثورة، ناهيكم عن حملة التأليه، هو الاعتراف الصريح التام الأركان بأن ما حدث ثورة وليس مؤامرة.

من غير المعقول أن يقول النظام لأمريكا أو إسرائيل التي تتآمر عليه وتحاربه: إما أن تتراجعوا أو أحرق البلد، إما أنا أو لا أحد... هٰذا الكلام يقال للشعب الذي ثار ولا يمكن أن يقال للأعداء... لم أقرأ في كل ما مضى من التاريخ، ولا يمكن أن يوجد من يقول للعدو إذا هاجمه: إما أن تتركني أو أحرق بيتي وأهلي، إما أن تتركني أو لن أبقي أحداً... إما أن تتراجع عن عدوانك أو أحرق البلد... حَتَّىٰ في الخيال لا يمكن تصور هٰذا الصورة.

هٰذا الشعار شعار من يعلم أن شعبه يرفضه ويثور عليه، وهو يهدده بالتراجع عن الثورة: إما أنا وحدي أو أقتلكم جميعاً، أحرقكم جميعاً...

لاحظوا الفرق في الخطاب. لو كان يؤمن أنَّ المؤامرة خارجيَّة لقال: إمَّا نحن، أو أحرق بلادكم، إما أنا أو أحرق أمريكا، إسرائيل، المريخ... أي بلد إلا سوريا التي تريدون تدميرها...

تخيلوا قائداً يهاجمه الأعداء ليدمروا بلده فيقول لهم: إما أن تتوقفوا عن إحراق بلدي، أو أنا أحرق بلدي!!!

هم يريدون حرق البلد فتقول لهم: إما أن تتراجعوا أو أحرق أنا البلد!!!!

كيف يمكن تصديق ذۤلكَ؟!

أي عقل يمكن أن يقبل هٰذه المعادلة؟

الحشاش إذا كان في ذروة التحشيش لا تصدر عنه مثل هٰذه المعادلة. حَتَّىٰ في حالات الهذيان لا يمكن للمرء أن يهذي بمثل هٰذه الهلوسات التي لا تستقيم مع منطق أبداً. هٰذا يذكرنا بوليد المعلم منذ أشهر قليلة عندما قال: «لا مبرر لأحد بالعدوان علىٰ سوريا، من أراد أن يعتدي علىٰ سوريا عليه أن ينسق معنا!!!!». تخيلوا مدى الصفاقة والوقاحة والوضوح. وفي قول آخر له بعد فترة: «لا مانع لدينا من التنسيق مع أمريكا»، أي بالمعنى الصريح للعبارة: «نحن لا مانع لدينا من التنسيق مع أمريكا التي تقود الحرب علينا في محاربة الدولة الإسلامية التي تحاربنا بأمر أمريكا!!!». علىٰ أساس أن الدولة الإسلامية عميلة أمريكا كما يقول الإعلام السوري وكثيرٌ آخرون.

لا يختلف هٰذا الكلام عن سياق الشعار الذي رفعه النظام منذ بداية الثورة: إما أن تتوقفوا أو أحرق أنا سوريا!!!.

النظام يعلم أنَّ ما حدث ويحدث ثورة ومن ثمَّ فإن كل ادعاءاته باطلة، وكل ممارساته ممارساته علىٰ هٰذا الأساس واعية ومعلومة، وليست أبداً لمواجهة أي مؤامرة خارجية، وإنما لمواجهة الشعب. ومن ثمَّ لا يوجد أي ذريعة يتبرأون بها أو يدافعون بها عن أنفسهم.

حَتَّىٰ في الكذبات التي يرددونها هم يدينون أنفسهم إدانة قاطعة. أضرب مثالاً مجزرة الكيماوي التي قالوا وقالت بثينة شعبان إنَّ المعارضة اختطفت أطفال العلويين من الساحل وارتكبت بهم مجزرة الكيماوي في ريف دمشق. في الوقت ذاته كان أهالي الأطفال أنفسهم يوزعون الحلوى ويتبادلون التهاني والتبريكات!!! كيف استقام ذۤلكَ؟!؟! إنها المعادلة السابقة ذاتها التي لا تستوي حَتَّىٰ مع الحشاش في ذروة التحشيش، ولا مع أقصى درجات الهلوسة والهذيان.

هٰذا الشِّعار وحده كان كافياً لإثارة كلِّ ما نفس الشعب من تقزز واشمئزاز وإصرار على رفض هٰذا النظام، وعدم القبول بالتعايش معه. النظام هو الذي فرض علىٰ الشعب خياره الوحيد برهان كله حمق غير محدود. والعجيب الغريب أنَّهُ كلما بضعة أشهر كان يعيد استفزاز الشعب أكثر، فأكثر، فأكثر...

منذ بداية الثورة قلت هٰذا الكلام كثيراً ومراراً علىٰ منابر مختلفة. كان الكثيرون يسألونني عما أرى، وكنت أقول: «النظام معميٌّ علىٰ قلبه». أعني بذۤلكَ أنَّ سلوكاته تتجاوز الغباء كثيراً، فالغبي لا يمكن أن يتورط الورطات التي يقع فيها النظام... الغباء لا يفسر شيئاً من سلوكاته. وما زال حَتَّىٰ اليوم معميًّا علىٰ قلبه. فإلىٰ أين يمكن أن يصل؟ وماذا جنىٰ وماذا يمكن أن يجني حَتَّىٰ ولو انتصر، ولا يمكن أن ينتصر؟!

٧ ديسمبر ٢٠١٤

٧ ديسمبر ٢٠١٤

لا جديد في حديث بشار الأسد الأخير مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية، باستثناء عبارة واحدة مُلفتة، وهي أن الحرب في سوريا ستكون طويلة وصعبة، وأنه لا يمكن التكهن بموعد انتهاء الحرب مع متشددي الدولة الإسلامية.

في نيسان الفائت، توقع بشار الأسد أن تنتهي العمليات العسكرية الكبرى في سوريا، لصالحه، بحلول نهاية العام الجاري. أوحى حديثه حينها بأن لديه إقتناعا بقدرته على حسم المشهد الميداني السوري لصالحه في وقت قريب. علّق الأمريكيون يومها بأن ما يحدث في سوريا هي "حرب استنزاف"، مستغربين وصف الكفّة بأنها تميل لصالح الأسد.

أما اليوم، فلهجة الأسد تغيرت. ورغم تعهده بالانتصار على مناوئيه في نهاية المطاف، إلا أن تصريحاته الأخيرة للمجلة الفرنسية المذكورة، لا تُوحي أنه مقتنع بذلك حقاً. الأمريكيون أيضاً يعتقدون أنها ستكون حرباً طويلة، ومعقدة. هذه ليست المرة الأولى التي تخيب فيها تقديرات الأسد، لكن في هذه المرة أوحت تصريحاته أنه لا يملك رؤيةً للمستقبل، باستثناء استمرار الصراع، وإصراره على التمسك بالكرسي، مهما كان الثمن، متعهداً أنه سيكون آخر من يقفز من السفينة "الغارقة" – "سوريا".

يقرّ الأسد اليوم، دون قصد، أنه فشل في تقدير مستقبل الصراع وآفاقه. إقراره هذا يظهر في ما بين سطور تصريحاته. وهي رسالة لأنصاره بأن عليهم التزام الصبر، رداً على مؤشرات تذمرهم من الخسائر المستمرة في صفوف أبنائهم. لم يقدم الأسد لأنصاره أية قراءة لمستقبل الصراع وأفقه. فقط، أعطاهم أمراً قسرياً، غير مباشر، بعدم التذمر، فالقادم لن يقل صعوبة، وربما زمناً، عما فات.

صرامة حديث الأسد عن الحرب الطويلة والصعبة تعبّر عن فحوى طريقة تفكيره، وخلاصتها أنه لا يقدّر الخطر إلا حينما يلامس كرسيه بصورة مباشرة. أما المؤشرات الأخرى الأقل لفتاً للاهتمام، لا تجذب انتباه الأسد. فهو لا يبدو أنه يعي خطورة تراكم الاستنزاف الذي تعاني منه موارد نظامه البشرية والمالية والاقتصادية.

لا يلاحظ الأسد، حسب ما يُفهم من تصريحاته، أن آثار الاستنزاف في قدرة النظام السوري تتبدى اليوم في عجز مؤسسات الدولة عن تلبية المتطلبات الأولية لحياة السوريين في مناطق سيطرته.

إذ بدأ يظهر بوضوح التهالك في منظومة تموين الطاقة في البلاد، وما يعنيه ذلك من تهالك للاقتصاد ولظروف الحياة الطبيعية.

الكهرباء والماء والغاز والمازوت...وغيرها، باتت كلها أزمات متوالية، ما تكاد أزمة تنتهي حتى تليها أخرى. جاهد نظام الأسد في أن يؤمن للمناطق الخاضعة لسيطرته الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة الطبيعية. كان يريد أن يقول للجميع أنه الخيار الأفضل لحياة آدمية وفق مفهومي الأمن وأولويات الغذاء والطاقة. لكن المشهد يبدو أنه آخذ في التغيير.

يواصل تنظيم "داعش" مهاجمة حقل الشاعر والحقول المحيطة به، وسط حمص، من حين لآخر. ويتكبد النظام بصورة شبه أسبوعية خسائر بشرية ضخمة لإحكام سيطرته على تلك المنطقة الحيوية بالنسبة له. فالغاز الموجود فيها هو المورد الأخير المُتبقي لدى نظام الاسد لإبقاء مولدات الكهرباء تعمل.

لا ينفي ما سبق أن نظام الأسد أتاح المجال لتأسيس اقتصاد حرب، وطبقات وشرائح مستفيدة منه، بحيث بات تأقلم السوريين مع الواقع الراهن، ربما لسنوات أخرى، أمراً لا مفرّ منه. لكن ذلك لا ينفي أيضاً بأن تراكم نزيف "الدولة السورية"، كمؤسسات، وكموارد، وكاحتياطي مالي، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن هناك نقطة انهيار مُرتقبة.

في الوقت الذي كان فيه الأسد يتحدث للمجلة الفرنسية، كان مقاتلو "داعش" يدكون أسوار مطار دير الزور العسكري، أحد آخر جيوب النظام المُتبقية في المنطقة الشرقية.

الاشتباكات المحدودة بين قوات النظام وبين مقاتلي داعش في الأشهر القليلة الماضية أوحت بأن التنظيم قادر على تحقيق اختراقات خطيرة تعني أنه لو ركز على جبهة الأسد، ربما تمكن من تحقيق اختراقات أخطر في الأفق القريب. والضغط الدولي والإقليمي على التنظيم في جبهة العراق، وشمال سوريا (عين العرب – كوباني)، قد يضطر التنظيم لاعتماد جبهة الأسد باعتبارها أسهل الجبهات المُتاحة. خاصة نظراً للحرج الذي قد يقع فيه التحالف الدولي إزاء استهداف التنظيم في معركة له مع نظام الأسد، بصورة يبدو معها التحالف، علناً، وكأنه يقاتل في صفوف الأسد. مما يجعل من المستبعد أن يتدخل التحالف الدولي، مباشرة، في الصراع بين التنظيم والنظام.

هل يدرك الأسد هذه المرة أن الوقت لا يلعب لصالحه؟...لا يبدو ذلك، فهو ابن مدرسة لطالما اعتمدت استراتيجية حافة الهاوية وراهنت على الوقت علّه يرتق ما انفتق من قدرة النظام.

لكن "داعش" أيضاً، لا يلعب الوقت لصالحه. فتوقف تمدد التنظيم يهدد زخمه الذي اكتسبه في الأشهر السابقة، والذي أمده بآلاف المقاتلين المتحمسين، وبالكثير من الموارد. توقف التنظيم عن التمدد اليوم يهدد استقرار قبضته حتى في المناطق التي يسيطر عليها. فالمراوحة في المكان ليست خاصية إيجابية للتنظيمات المتشددة، بل على العكس. مما يعني أنه في الأفق القريب لن يجد "داعش" أفضل من جبهة الأسد للتمدد فيها.

هل يعي الأسد ما سبق؟...لا يبدو ذلك أيضاً، فرد فعل النظام، الملحوظ، حيال مساعي موسكو لوضع لبناتٍ مقبولة لحل سياسي في البلاد، يؤكد أنه ما يزال يراهن على الوقت.

رهان الوقت، بين نظام يراهن على طول الأمد، وبين تنظيم يراهن على سرعة الإنجاز، سيكون المعادلة التي قد تقصم ظهر نظام الأسد.

ما سبق يعني أن تقديرات الأسد بأن "الحرب طويلة"، قد تخيب مجدداً، فليس لدى "داعش" الوقت لذلك. أما أنها ستكون "صعبة"، فهو دون شك محقٌ تماماً في ذلك.

٧ ديسمبر ٢٠١٤

٧ ديسمبر ٢٠١٤

قلوب تقطر مرارة وكلمات تفيض بالأسى وشعور بالغصّة تماماً في منتصف الحنجرة تبدو واضحة عند كلّ من يتحدث عن رزان زيتونة، خصوصاً ممن عمل قريباً منها واكتشف مدى قناعتها وإيمانها بثورة أبناء شعبها واستشفّ مدى ثقتها ويقينها بدور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الإبحار بالمجتمع السوري الثائر إلى برّ الأمان وتخليصه من الديكتاتورية وبراثم الطائفية والعنصرية البغيضة.

حلّت الذكرى السنوية الأولى لحادثة خطف رزان مع زوجها وائل حمادة وسميرة الخليل وناظم حمادي، ولعلّها أطول فترة على الإطلاق كانت لرزان يمكن أن تتخيلها وهي بعيدة عن هموم الناس والوطن. ولعلّ الأكثر غرابة وألماً لديها هو حدوث عملية الخطف الجبانة هذه على أراضٍ خاضعة لسيطرة «المعارضة» المسلّحة ومن بين من كانت تعتبرهم أهلها وأصدقاءها، يا لهما من أمرين فادحين لم تكن تشي الأيام التي سبقت الحادثة إلاّ بهما.

قبل وقوع حادث الخطف على أراضي مدينة دوما المحررة كانت أطراف أخرى في الشمال «المحرر» قد ارتكبت عشرات الحوادث المشابهة بحقّ نشطاء وإعلاميين وعاملين سوريين وأجانب في المجال الإنساني والإغاثي، ولم تُعِد تلك الحوادث إلى ذاكرة السوريين سوى ممارسات النظام السوري القعمية والوحشية عقب اندلاع الانتفاضة، ولم تكن حادثة خطف رزان الأولى لكنّها كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة الى معظم نشطاء الثورة ومنظمات المجتمع المدني السورية والدولية على السواء، فقد فتحت تلك الحادثة الباب على مصراعيه، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تعريف للمناطق المحررة، وأعادت إلى الأذهان بشكل كبير الشعارات والهتافات الأولى التي خرجت من أجلها ثورة الحرّية والكرامة، وفتحت الباب أمام النقاشات العميقة حول الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في ظلّ النزاع القائم في سورية، خصوصاً في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإيصال صوت الضحايا، إضافة إلى الخدمات الكبيرة التي تقدمها في المجال الطبّي والإنساني وضرورة وضع حدّ لجميع الخروقات بحقهم. الوجود الكثيف لكتائب المعارضة المسلّحة في مدن الغوطة الشرقية في الريف الدمشقي، وتحديداً في مدينة دوما والتي يمكن وسم معظمها بالصبغة الإسلامية، سهّل من عملية الاصطياد في المياه العكرة، وإظهار حالة رزان زيتونة ورفاقها على أنّها حالة شاذة على المجتمع الدوماني «المتحفظ». وقد سبق ذلك حملة شرسة قام بها العديد من نشطاء الإعلام في دوما، ليتم اختزال الموضوع وتكييفيه مع «الصراع» العلماني-الإسلامي المتفاقم أساساً، وبالفعل فقد كانت حادثة الخطف بمثابة الرصاصة الأخيرة على العمل المدني الحضاري الذي كانت ملامحة تتشكل في الغوطة الشرقية. وكانت رزان ورفاقها قد قطعوا شوطاً كبيراً بهذا الاتجاه، إلاّ أنّ يد المسلّحين كانت أقرب مما كان يتصوره الجميع في مدينة تعتبر المعقل الرئيس لمقاتلي «جيش الإسلام» والذي يتزعمه زهران علّوش أحد المنضوين تحت لواء «الجبهة الإسلامية»، حيث تمّ تحميلهم من عشرات الأطراف المسؤولية الأخلاقية والقانونية في إعادة المخطوفين الأربعة سالمين إلى ذويهم.

كُتبت عشرات المقالات عن حادثة الخطف وشاهدنا عشرات الإدانات والاستنكارات التي تشجب هذه الجريمة البشعة. وعلى عكس توقعات الجهة الخاطفة وممن وفر الغطاء السياسي لعناصرها فقد تحولت الحادثة إلى نقطة تفصل بين مرحلتين مهتمين في التعاطي مع كتائب المعارضة المسلّحة ونظرة السوريين إليها من جهة، ونظرة المجتمع الدولي من جهة أخرى، إضافة إلى نظرة كبرى المنظمات الحقوقية العالمية التي شكّلت الحادثة لهم فهماً واقعياً وحقيقياً على طريقة تعاطي بعض المعارضة المسلّحة -والتي من المفترض أن تكون بديلة للنظام– مع الآخر المختلف عنه، خصوصاً ممن ينادون بمبادئ الديموقراطية ويدعون إلى مجتمع مدني حضاري. لكن ما لم يكتب عن رزان زيتونة ورفاقها هو حالتهم الصحية والنفسية التي سبقت حادثة الخطف والتي كانت المجازر اليومية والحصار المطبق من قبل قوات النظام قد أوصلتهم إليها كما جميع السكان، فرزان كانت تعاني قبيل الحادثة بأيام من مرض جلدي في منطقة اليد، ويبدو أنّه كان بسبب شحّ في مواد التنظيف وندرة في المياه النظيفة الخاصة بالشرب والاستحمام. وكانت في ليلة الحادثة تحديداً تعاني من وهن عام بسبب قلّة التغذية وعدم توافر الطعام المغذي والحلويات والشوكولاتة السوداء التي كانت رزان تحبها، فهل يا ترى قام الخاطفون خلال هذه السنة بتقديم أدنى مستلزمات المعيشة اليومية الكافية لهم؟ وهل يا ترى نظر «القاضي» في عينيها أثناء إصدار حكمه؟ وهل سمح لها بالدفاع عن نفسها؟ أشكّ في أن تصل بهم الشجاعة إلى هذا الحدّ وأجزم أنّ رزان بصقت (في وجوههم) ومرّغت أنوفهم في الوحل، بكرة وعشية.

٧ ديسمبر ٢٠١٤

٧ ديسمبر ٢٠١٤

بينما يضيّع الأميركيون والروس وقت العالم، ووقتنا، على مشاريع سلام وهمي، يظنون أن نظام الاسد سيوافق عليها، على الرغم من أنه قاوم، طوال عامين ونصف، تطبيق وثيقة دولية، أقرها الخمسة الكبار، هي ما سميت لاحقاً "وثيقة جنيف واحد"، وعارض، بقوة السلاح الروسي والدعم الإيراني، فكرتها حول الهيئة الحاكمة المكوّنة من أهل النظام والمعارضة، والمرحلة الانتقالية والتغيير الديمقراطي، تقدم، أخيراً، وزير خارجية فرنسا باقتراح يفتح قبوله باب السلام، أمام حل سياسي، يلبي تطلعات الشعب السوري ورغبته في السلام والحرية، وأمن وسلام منطقتنا والعالم. لم يقل الوزير إن بلاده ضد حل سياسي للمعضلة السورية، بل قال العكس: فرنسا تؤيد الحل السياسي، ولا ترى حلاً سواه، لكنها تعتقد أن حصر المعركة الدولية في "داعش"، وتجاهل ما يمارسه النظام من تصعيد متسارع للعنف ضد شعبه، بالتزامن والتوازي مع هذه المعركة، يبعد ويقوّض فرص الحل السياسي، ويغلّب كفّة الحل العسكري الذي قرر الأسد تطبيقه ضد ثورة الحرية السلمية في سورية، ويمكّنه من استغلال الحرب ضد الإرهاب لحسمه، مع ما سيترتب على ذلك من هزيمة نهائيةٍ، تنزل بالشعب والمقاومة، وسينتجه من تعقيدات عربية وإقليمية ودولية، ستكون معالجتها أشد خطورة على مصالح العالم وأمنه من الحل السياسي المتوازن في سورية الذي سيتم بلوغه سلمياً، وبرضا طرفي الصراع، حسب وثيقة جنيف.

يذكّر الوزير الفرنسي بما كان الأميركان وحلفاؤهم يؤكدونه دوماً، وهو أن تحقيق السلام مرتبط بتبدّل جدي في موازين القوى لصالح الجيش الحر. ويتمسك بهذا المبدأ الذي يبدو أن أميركا نسيته، ويقترح بذل ما يسميه بعض الجهد الجوي "الغامض"، لمنع النظام من تغيير موازين القوى لصالحه، لأن تغييرها سيقضي على فرص السلام في سورية، وسيزيد الصراعات الإقليمية والدولية تعقيداً وتشابكاً. في رأي الوزير، من الضروري القيام بعمل عسكري/ سياسي متوازن ومتوازٍ بين "داعش" والنظام، بوصفهما طرفي الإرهاب الأخطر في المنطقة وخارجها، ما دام قصر الجهد العسكري على "داعش" يخدم الإرهاب الأسدي، ويفوّت على الغرب فرصة التغلّب على الظاهرة الإرهابية في تجلياتها ومنابعها غير "الداعشية"، ويبقي ورقتها سلاحاً في يد الأسد، يستخدمه متى شاء، ضد تحقيق سلام متوازن يحفظ أمن العالم ومصالحه، تمكّنه من استخدامه ثغرة واضحة في خطة التحالف الحربية والسياسية ضد الإرهاب، تتجاهل أنه يتخطى "داعش"، ويتجسّد في نظام دمشق أيضاً، الذي يعتبر أفضل تنظيماً، وأقوى وأشد خطورة منها.

يذكّر الوزير بوعود الغرب حول العمل لتبديل ميزان القوى لصالح الثورة، تحقيقه شرط لازم لفتح طريق التسوية السلمية أمام السوريين، وفق وثيقة جنيف واحد. ويذكّر، كذلك، بما نسيه العالم من وعود والتزامات، تحفظ أمنه من خلال حفظ أمن الشعب السوري، ويذكّر، أخيراً، بأن ما يبذله الروس من جهد للتلاعب بالمعارضة لن ينتج شيئاً مفيداً، لأن النظام الذي يتلقى فيضاً من السلاح والمال الروسي لا يجد ما يمنعه عن قتل المدنيين بالمئات كل يوم، كما حدث يوم 25/11 في الرقة، عاصمة دولة "داعش"، التي لم يستهدفها القصف، ولم تخسر أيّاً من مقاتليها. بالمناسبة، يعتبر الوزير إنقاذ حلب بوابة السلام في سورية، الذي سينتجه ارتطام النظام بميزان قوى، لا يستطيع كسره، أو تحاشي انعكاساته السلبية عليه، وقد يقنع أطرافاً منه بحل متوازنٍ تقبله لكونه أفضل لها من هزيمة مؤكدة.

٧ ديسمبر ٢٠١٤

٧ ديسمبر ٢٠١٤

دعت البلغارية إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، من مقر المنظمة في باريس، وعلى هامش لقاء دولي حول التراث المادي المهدد في سورية وفي العراق، إلى إيجاد "مناطق حماية ثقافية"، وتحييد المناطق الأثرية في البلدين من أتون المعارك الجارية فيهما. وقد اقترحت أن يتم البدء بتجربة هذا المشروع في محيط الجامع الكبير/ الأموي في حلب، والذي تعرض لأضرار فادحة في الأشهر الماضية، من جرّاء المعارك الدائرة حوله، حيث فقد مئذنته الكبرى. وقد دانت السيدة المديرة، أيضاً، الهجمات ضد المواقع الثقافية، وتهريب اللقى الأثرية الذي يمكن اعتباره، حسب قولها "جزءاً من استراتيجية تطهير ثقافي، جرى التفكير فيها جيداً، وهو تطهير يتمتع بدرجة نادرة من العنف".

تقام هذه المؤتمرات بشكل متكرر في الآونة الأخيرة في إطار التوجه الدولي، المحمود والمشكور روسياً وإيرانياً، إلى حصر المسألة السورية بمواجهة جماعات متطرفةٍ، بعيداً عن خلفيات المشهد بعمومه وتعقيداته وتأثيراته. وبعيداً عن دور الطرف الآخر، والأساسي في المقتلة السورية، المتمثّل بنظامٍ، اختار منذ اللحظة الأولى، لغة العنف. فالأمم المتحدة التي لا تكلّ ولا تملّ من التعبير عن قلقها بلسان أمينها العام بان كي مون، تواجه "مؤتمرياً" خطر داعش التي لا تتورع، فعلاً، عن القيام بأبشع الجرائم بحق الإنسان. فهي منظمة إرهابية تتمدد كالسرطان ليس جغرافياً فحسب، بل و "فكرياً"، وتتميّز بأنها تعتبر أن الثقافة، بتكويناتها كافة، ما هي إلا رجسُ من عمل الشيطان. فما الضير، إذن، إن تحوّل القلق الأممي الفجّ والمتكرر بلا ملل، ولا خجل، إلى خطة عمل بيروقراطية واضحة، لمواجهة خطر هذه العصابات في مجال حماية الآثار والتراث الإنساني والموروث الثقافي؟

“ داعش منظمة إرهابية تتمدد كالسرطان ليس جغرافياً فحسب، بل و”فكرياً" "

من خلال اجتماعات أكثر من 500 خبير دولي عدة أيام في ظلال برج إيفل، توصّل المجتمعون إلى ضرورة تطبيق الميثاق الدولي المتعلق بحماية المواقع الثقافية في حالات النزاعات المسلحة الذي أقر سنة 1954، وجميع إضافاته وتعديلاته اللاحقة. حسناً، وماذا أيضاً؟ قرر المجتمعون السعي إلى إنزال أقسى العقوبات بمن يهاجم، بشكل مقصود، المواقع الأثرية والمراكز الثقافية (لم تذكر في الحيثيات معارض الفن التشكيلي، ولا صالات الموسيقى...). حيث تعتبر هذه العمليات الحربية ضد هذه المواقع جرائم حرب وردت في اتفاقية روما التي وضعت أسس المحكمة الجنائية الدولية. كما أكّد المشاركون والمشاركات في اللقاء على دعم اقتراح بتعزيز المنع الدولي لتجارة الآثار القادمة من سورية.

وفي اجتهادٍ سياسي متميّز، اعتبرت المديرة العامة "أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة"، القائمة في سورية، وفي هذا التصريح، إعادة اكتشاف العجلة، كما يبدو. لكنها أرفقت هذه "البديهية" المُجمع عليها من جميع من يعتنون بفهم المقتلة السورية منذ سنوات، ولا تحتاج إلى مؤتمرات ثقافية، للتوقف عندها وتأكيدها، بإضافة تربط ربطاً غريباً بين المفاهيم. فهي اعتبرت، ولاحقاً لموضوعة الحل العسكري، بأنه "للنضال ضد التعصب، يجب، أيضاً، تعزيز التربية التي تساعد على مواجهة الكراهية، وحماية التراث، وعلى تكوين هوية مشتركة". فالخطر القائم، من وجهة نظرها، والذي لا يوجد فقط حل عسكري له، هو خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة. إنه خطر التعصب المتنامي في ظل المقتلة السورية. أما الأخطار الأخرى الناجمة عن قصف المدنيين والبنى التحتية وبراميل الديناميت، فلا ذكر لها ألبتة في أي سطر من تصريحات السيدة المُصرّح بها، في مواقع المنظمة الأممية. ولا توجد أية مسؤولية لقوى النظام السوري في الاعتداء على أهم صانع للتراث البشري، وهو الإنسان.

كلامٌ لا يملّ أصحابه من تكرار مفاصله، المنوّه عنها في أدبيات الأمم المتحدة والصالحة لكل زمان ولكل مكان. كلام حقٍ تتبناه المنظمات الأممية، لا يراد به إلا تبرئة الذات من انعدام الحسّ بالمسؤولية، القابع في أروقة البيروقراطية الأممية. لا جديد فيه، ولا طعم له، ولا رائحة. إلا أنه، وفي سابقة "أممية" في الربط الأعرج، ندّدت المديرة العامة، وفي جملة واحدة "بالاعتداءات ضد الأقليات والتراث الثقافي". هي، إذاً، تتبنّى الخطاب السياسوي الغربي، المنتشر كالنار في الهشيم، في الآونة الأخيرة، والذي لا يهتم إلا بسورية الأقليات، وليس بسورية الوطن والمواطن. والعجيب هذا الربط الغريب بين الأقليات والآثار، والذي يُحيلنا إلى تضخم موضوعة الأقليات، في عملية بناء موقف غربي من الأحداث السورية.

أن تهتم الأمم المتحدة بالتنوع الديني واحترام المعتقدات وسائر الاختلافات الثقافية والعرقية، لهو من صلب مهامها، ولكن، أن تصمت (مهما ادعت العكس) طوال سنين عما يجري لسائر السكان لتستيقظ على مسألة الأقليات، فإنها تدخل في التسويق لخطاب فئوي، مناسب لكل من لا يريد أن تتوقف المقتلة السورية.

في موازاة المشهد الباريسي/ الأممي، تناقلت الأخبار شريطاً مصوراً، يُظهر قصفاً بدائياً وأعمى وأبله، لقلعة حلب التاريخية من متمردين، يعتبرونها موقعاً للنظام. الجميع يساهم في دوران عجلة التدمير والموت والجهل. أمميون ونظاميون ومتمردون. تنازل العقل عن جميع اللاعبين الأساسيين في المشهد السوري.

٧ ديسمبر ٢٠١٤

٧ ديسمبر ٢٠١٤

2014 عام مشؤوم حقاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببلد كالعراق تنافس اعوامه المشؤومة بعضها بعضاً. فالحدود الهشة، والنيات المبيتة، والوطنية المطعون فيها، كانت سمحت للاميركيين قبل عشرة اعوام باحتلاله في ساعات، وهي نفسها التي اتاحت لـ «داعش» احتلال نصف مساحته في ايام.

من الصعب ان نتعامل مع عام 2014 من دون ان تجرنا نظريات المؤامرة الى متونها، ومهما كان بالامكان تلمس اسباب ومقدمات لما حصل، لا يمكن الا ان نعود الى الاجواء المريبة التي اسقطت واحدة من اكبر مدن الشرق الاوسط وأعرقها مثل الموصل بين ايدي بضع عشرات من المتطرفين اجتمعوا من انحاء العالم على فكرة اعادة اعلان الخلافة.

المشكلة ان النظريات التي فسرت لغز «داعش» انطلقت من مرجعيات محلية واقليمية مختلفة ومتباينة.

ثمة نظرية ما زالت قائمة تقول ان ايران الرابح الاكبر من خلطة «داعش»، ليس لجهة ان التنظيم أنقذ عملياً النظام السوري من السقوط وانهى مفهوم الثورة في سورية كما كان انهى عام 2005 مفهوم «المقاومة» في العراق، بل ايضاً لأن نتائج احتلال مدن العراق قربت طهران من فك الحصار الدولي ضدها، وباتت واشنطن على ابواب تقديم تنازلات، وهي تعترف لطهران اليوم كما اعترفت لها عام 2005 بنفوذ محسوم على المدى الطويل في بلاد الرافدين.

هناك معطيات أخرى تدعم هذه الفكرة، فعام 2014 هو عام لكشف الاوراق بامتياز. اللعب صار فوق الطاولة ولم يعد تحتها، ودول المنطقة تحاول ضمان مصالحها وسط المتغيرات، وبات من المنطقي ان يفسر تحرك الحوثيين في اليمن، بتطورات الاحداث في العراق، وموقف واشنطن من النووي الايراني، مثلما ان دور حزب الله في سورية مرتبط بارهاصات المنطقة ودور ايران فيها.

حرصت ايران على دور محوري، في حرب تحرير العراق من «داعش»، بل ان اصدقاءها العراقيين يتحدثون عن ان قاسم سليماني هو من انقذ بلادهم، وليس للطلعات الجوية الاميركية من اثر في ذلك، لكن ما هو الثمن الذي تطلبه طهران؟ بالتأكيد لن يكون الثمن مجرد الحفاظ على نفوذ اكتسبته بلا جهد عام 2003.

النظرية لا تجيب عن اسئلة اساسية منها ان وصول «داعش» الى حدود ايران يعني تفجير الجمهورية الاسلامية من الداخل، فالتنظيم يهدد حكم الشيعة في العراق وحكم العلويين في سورية، ولهذا تصر طهران على انها هي هدف المؤامرة وضحيتها، وان صانع «داعش» ليس سوى الولايات المتحدة نفسها، ومعها اصدقاؤها في الشرق الاوسط تتقدمهم دول الخليج العربي وتركيا.

التصور الايراني لنظرية المؤامرة قائم على تراتبية زمنية، فالفشل في تغيير نظام الاسد في سورية دفع هذه القوى الى ابتكار مارد «داعش» لقطع الامتداد الجغرافي والسياسي الايراني من سواحل الخليج الى سواحل البحر المتوسط. كما ان النتائج، لا يبدو انها تخدم ايران تماماً، فحليفها الاستراتيجي في سورية يصبح اكثر عزلة وضعفاً، وحليفها المأمول الذي طالما دعمته في العراق يفشل في الحصول على الولاية الثالثة، والوسط الشيعي العراقي، يحتشد بعيداً من ايران، لتغيير المنظومة الامنية والسياسية التي كانت تقاد عملياً بواسطة الجنرال سليماني.

ما يمكن تأكيده اليوم اكثر من اي وقت سابق ان رئيس الحكومة السابق نوري المالكي افتتح عام 2014 بإرادة واضحة المعالم لاختلاق ازمة كبرى تقود الى الولاية الثالثة، ومع تغول «داعش» بدا انه متيقن من خطة الحل النهائي، وتتضمن «الاستقرار لمنابع النفط في جنوب العراق وحرباً طاحنة في غربه وشماله»، ما يسمح بضم العراق (الشيعي على الاقل) رسمياً الى جبهة روسيا – ايران – سورية. وكانت روسيا مستعدة لدعم هذا الحلف لولا ان طائرات «السوخوي» التي سارعت بارسالها الى العراق كانت متهالكة، وان اميركا اشترطت في النهاية اخراجها من اللعبة قبل دخول الحرب كما اشترطت اخراج المالكي نفسه.

الواقع ان المالكي الذي تلقى الثناء اخيراً لـ «جهوده الوطنية» من المرشد علي خامنئي، وزعيم حزب الله حسن نصر الله، قامر بمستقبل العراق عندما كان يعتقد انه يؤسس لدولة بمعايير الحكم التقليدية في الشرق الاوسط.

القناعة التي لم تتركز في الوسطين الشيعي والسني على الاقل، هي ان عراق ما بعد الاحتلال الاميركي لن يشبه ابداً العراق الذي سبق هذا الاحتلال، ولن يعاد انتاج نسخة الحكم المركزي فيه مرة اخرى، وهذه الحقيقة تطورت اليوم للقول ان عراق ما بعد احتلال «داعش» لن يشبه النسخة التي سبقته، وان على العراقيين ايجاد نمط بقاء جديد يتكيف مع الخراب الذي خلفته وستخلفه الحرب الجديدة.

تردد الولايات المتحدة في التدخل مبكراً في العراق على رغم انها وقعت معه معاهدة ستراتيجية تلزمها الدفاع عنه، من بين القرائن التي تطرحها النظرية الايرانية لتفسير تمدد «داعش»، وفي المقابل يؤكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الحكومة الحالي مسعود بارزاني ان طهران لم تتردد منذ الايام الاولى في ارسال المساعدات العسكرية والخبرات الى بغداد واربيل.

«داعش» بدوره لديه نظرية مؤامرة خاصة به، فهو يسوق انه ضحية هجوم تحالف «اميركي صهيوني صفوي عربي»، ويسرد ابو بكر البغدادي في خطبته الاخيرة بعـنوان «ولو كره الكافرون» معطيات متعددة لهذه النظرية، تبدو سخيفة في نظر النخب السياسية والاعلامية، لكنها تتقمص في الذاكرة الشعبية خطب صدام حسين، الذي لطالما تحدث عن هذا الحلف الكوني ضده.

اعتاد العراقيون ان يقرنوا احداثهم الشخصية بنكبات بلادهم، كأن يولد شخــص في عام الجمهورية، ويتزوج في عام الحرب مع ايران، ويموت في عام الاحتلال الاميــركي، ومؤكد ان الكثير سيقال مستقبلاً عن مؤامرة عام «داعش»، الذي يرجح ان يتمدد بدوره الى شهور عدة، قبل ان يفرغ مكانه لعام آخر، ومؤامرة اخرى!

٦ ديسمبر ٢٠١٤

٦ ديسمبر ٢٠١٤

المبادرة الآن بيد «داعش»، هذا ما أفضى إليه التحالف المستجد بين واشنطن وطهران. فالمشهد اليوم على النحو الآتي: «داعش» يتقدم في سورية، فيما تُعلن واشنطن بلغة شبه محايدة أن طائرات إيرانية قصفت مواقع لـ «داعش» في العراق من دون استشارتها، وطهران إذ تنفي الخبر، تُرفق نفيها بالقول إنها لن تتوانى عن دعم الحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب!

نحن نشهد فعلاً فصولاً من تحول كبير، وهو، شأن التحولات السابقة، لا يخلو من احتمالات مآسٍ جديدة. فالإدارة الأميركية في قرارها الانكفاء حسمت أمرها على ما يبدو وقررت تسليم طهران مهمة ملء الفراغ الذي ستخلفه. لم تعد صور قاسم سليماني يقود العمليات العسكرية ضد «داعش» في العراق المؤشر الوحيد إلى قرار واشنطن. فما رشح من اجتماعات فيينا كان مؤشراً أهم. تأجيل إعلان الاتفاق ستة أشهر سببه الصعوبات التي قد تواجهها واشنطن مع حلفائها التقليديين في الإقليم، خصوم طهران. أما الأخيرة فقد باشرت المهمة. لم تعد أميركا «الشيطان الأكبر»، ويتركز الآن خطاب الممانعة التي تقودها طهران على «داعش».

لنراقب مثلاً زيارة نوري المالكي إمارة «حزب الله» في بيروت. فنائب الرئيس العراقي كان في استقباله في مطار بيروت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، وفُرش السجاد الأحمر له في مقر «حزب الله» في مليتا، واقتصرت زياراته على أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان. أما الكلمات التي ألقاها أو استقبل بها، فكشفت أن قضية الممانعة أصابها تحول دراماتيكي. فلسطين صارت مجرد متحف للزيارات في مليتا، والقضية المركزية هي النزاع الطائفي الذي يقسم المنطقة.

وقف نوري المالكي، رجل طهران وواشنطن الذي تسبب للعراق بمآسيه الأخيرة، في «معلم مليتا» الذي أنشأه «حزب الله» لأغراض «سياحة المقاومة»، وأعلن من هناك وقوفه مع الحلف الذي يُمثله إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد. واستلزم الخطاب استعادة عابرة ومبتذلة لبعض شعارات المواجهة مع إسرائيل، لكن متن كلامه وكلام مضيفيه تركز على المواجهة التي تشهدها المنطقة، والتي يبدو أن إسرائيل خارجها، فيما «الشيطان الأكبر» يقف إلى جانب السيد النائب هناك، في معلم مليتا للسياحة «الجهادية».

لهذه الأسباب ستكون المبادرة في الأشهر المقبلة بيد «داعش». فالتنظيم الإرهابي سيستثمر في هذا المشهد. فقد انعقد له حلف العَدوان القريب والبعيد، أميركا وإيران! هل من هدية أثمن من هذه الهدية. بالنسبة للعراقي السنّي والسوري السنّي، وبالنسبة لأي سني في المنطقة اليوم، ستكون استعادة أي مدينة من «داعش» بمثابة احتلال آخر لها. قاسم سليماني هو من سيستعيد الموصل من «داعش» وستؤمن طائرات أميركية غطاء جوياً له، وفي هذا الوقت يواجه أثيل النجيفي صعوبات كبيرة في استقطاب مقاتلين عراقيين سنّة لحشدهم في تشكيلات عسكرية لاستعادة المدينة. والآن يرى سكان المدينة أن الحرب الدائرة هي بين عدوين لهم، أي «داعش» والميليشيات الشيعية. ولكن عندما تتضح أكثر معالم التحالف بين واشنطن وقاسم سليماني لن يكون أمام أهل الموصل سوى حسم ترددهم وحيادهم لمصلحة تنظيم «الدولة».

المسألة الأخطر والتي تؤشر إلى أن المبادرة ستنتقل إلى يد «داعش» على نحو سريع تتمثل في أن دول المنطقة التي انخرطت في التحالف الدولي ضد «داعش» بدأت تعاني من صعوبات فعلية لجهة استمرارها في المشاركة في الغارات على مواقع التنظيم. فانكشاف حلف واشنطن وطهران جعل من تسويق المشاركة في الغارات أمراً غير يسير، ومخاوف الحكومات من تعاظم نفوذ طهران في المنطقة لا يقل عن مخاوفها من تعاظم نفوذ «داعش»، وبما أن الأخيرة رأس حربة المواجهة مع طهران، فهي تملك فرصة كبيرة للفوز بالرهان. ومؤشرات ذلك تتمثل في الموقف التركي - القطري غير الحاسم لجهة المواجهة مع «داعش»، فبالنسبة إلى أنقرة يُعتبر تنظيم «الدولة» ورقة يجب أن تُلعب في سياق المواجهة، وهي لا ترى أن القضاء عليه يجب أن يكون مجانياً.

«داعش» حتى الآن لم يستجب للرغبة في اللعب، ويقتصر «تعاونه مع أنقرة» على غض طرف متبادل عن الحدود وعن أسواق النفط المستجدة، لكن ما إن يعي التنظيم الإرهابي أن في الأفق فرصة عبر تقديم تطمينات لأنظمة تشعر بتهديده وهي خارج حلف طهران واشنطن، فسيجد استجابة.

نعم، لقد أعطي «داعش» الدور الكبير الذي يطمح إليه. هو الآن رأس حربة في المواجهة المذهبية التي تشهدها المنطقة. هو لا يقيم دولة على نحو ما يُروج، وهو أعجز من أن يدير مجتـمعاً ومُدناً، هو فقط يستعد للحرب ويُضاعف يومياً استعداده لها، ويرفده كل يوم بمزيد من المتطوعين، وتتكشف وقائع مذهلة عن معسكرات تدريب في دول بعيدة تعد المقاتلين وتُرسلهم إليه، على نحو ما كُشف في ليبيا أخيراً.

السرعة التي تجري فيها الأحداث يوازيها بطء قاتل تقابل به الولايات المتحدة هول ما يجري. بيان بارد عن مشاركة طائرات إيرانية في قصف مواقع «داعش» في العراق، وآخر أكثر برودة عن معسكر «داعش» في ليبيا. وفي هذا الوقت يتكشف تراجع واضح في حماسة دول المنطقة في المشاركة في الحرب على «داعش»، وهذه البرودة ستتحول على ما يبدو انكفاءً كاملاً عن المهمة في ظل تصدر طهران لها.

المسألة الآن لم تعد مرتبطة بـ «ظلامة السنّة العراقيين»، ذاك أن رفع هذه الظلامة، إذا تم أصلاً، لن يحرم «داعش» في العراق من أسباب وجوده، إذ إن «داعش» سيُمثل منطقة بأكملها في سياق المواجهة. أما في سورية فالتنظيم الإرهابي يتقدم على وقع غارات التحالف والنظام، وعلى وقع ارتسام مشهد مذهبي مختلف هذه المرة. ذاك أن واشنطن «العدو البعيد» انتقلت فيه من موقع إلى موقع، وستبقى في موقعها الجديد لسنتين على الأقل هما المتبقيتان للرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض.

٦ ديسمبر ٢٠١٤

٦ ديسمبر ٢٠١٤

في آخر مقابلة له مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية لم يتورع بشار الأسد عن مد يد الاستجداء لأمريكا، من أجل التعاون معه ضد "الدولة الإسلامية"، وبتعبير أدق ضد عموم فصائل الثورة السورية.

مما قاله في الحوار "لا يمكن وضع حد للإرهاب عبر الضربات الجوية، لذا فالقوات البرية الملمة بتفاصيل جغرافية المناطق ضرورية.. لذلك بعد أشهر من ضربات التحالف لا توجد نتائج حقيقية على الأرض".

وأضاف "ليس صحيحاً أن ضربات التحالف تساعدنا، لو كانت هذه الضربات جدية وفاعلة لكانت ساعدتنا فعلاً، ولكننا نحن من نخوض المعارك على الأرض ضد داعش ولم نشعر بأي تغير".

في الوقت ذاته كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يعتبر أن أية ضربات توجهها إيران لمواقع الدولة الإسلامية تعد "إيجابية".وفي حين نفت طهران كالعادة وجود تعاون بينها وبين أمريكا على هذا الصعيد، فإنها لا تنكر أبداً ما تفعله في سوريا والعراق (تريدان العشق سرياً؛ طهران لاعتبارات الصورة النمطية، وأمريكا خشية إغضاب بعض الحلفاء الآخرين، والتخريب على وضع التحالف وصورته كمستهدف للجانب السنّي وحده).

هكذا تتبخر تماماً حكاية المقاومة والممانعة، ويغدو بشار الأسد في معسكر "الإمبريالية الأمريكية"، وبالتأكيد الصهيونية أيضاً؛ لأن الجميع يدركون أن واشنطن لا يمكن أن تقود تحركاً في المنطقة من دون الحصول على الضوء الأخضر من تل أبيب، فضلاً عن أن تبادر إلى تشكيل تحالف عريض كالذي نحن بصدده ضد "الدولة الإسلامية".

لم يتطرق بشار الأسد إلى السيادة المنتهكة من طائرات التحالف، بل هو يرحب بها عملياً (قال على استحياء إنها "تدخل غير مشروع"، بينما رحّب بها وليد المعلم قبل أسابيع)، لكن المشكلة الوحيدة هو أنه يريد تنسيقاً عملياً معه لأن الضربات الجوية لا تكفي، ولا بد من قوة تتحرك على الأرض، وهو بالطبع من يملك تلك القوة؛ ليست من جيشه المنهك بكل تأكيد، ولكن من المليشيات الشيعية التي جمّعتها له إيران من كل أصقاع الأرض.

أين تذهب مقولات المقاومة والممانعة والحالة هذه؟ وماذا سيقول شبيحة بشار المنبثين في طول العالم العربي وعرضه بعلو صوتهم وليس بشعبيتهم ولا بقدرتهم على الإقناع، بعد أن ظهر زعيمهم المقاوم البطل يستجدي الأمريكان من أجل التحالف معه، ضد من كان يقول قبل قليل من الوقت إنهم عملاء للإمبريالية والصهيونية؟!

لقد بات واضحاً أن الولايات المتحدة لا تريد الإطاحة ببشار الأسد، لكنها تخشى مساعدته بشكل مباشر خشية إغضاب الحلفاء الآخرين، وفي العموم فهو يكذب إذ يدعي أن ضربات التحالف لم تساعده في إحداث بعض التقدم في أكثر من منطقة، في حين يعلم الجميع أن جيشه المنهك هو الذي لا يسمح له بالتقدم وليس شيئاً آخر. أما المليشيات التي تقاتل معه فتبدو مبتدئة أيضاً رغم التدريب الذي تتلقاه على يد الحرس الثوري، ربما باستثناء مقاتلي حزب الله الذين ينشغلون منذ شهور طويلة في منطقة القلمون التي تحولت إلى مربع استنزاف لهم، هم الذين أعلنوا انتصارهم فيها قبل شهور طويلة!!

الأسخف في المقابلة التي أجراها بشار هو رده على سؤال حول الخشية من أن يكون مصيره مشابهاً لمصير القذافي، حيث رد بالقول: "القبطان لا يفكر بالموت أو الحياة، ولكن يفكر بإنقاذ السفينة، فإذا غرقت السفينة سيموت الجميع، وبالتالي ينبغي فعل ما هو ممكن لإنقاذ سفينتي، لكن أريد أن أؤكد شيئاً مهماً، وهو أن هدفي ليس البقاء رئيساً، لا قبل الأزمة ولا خلالها ولا بعدها، لكن مهما يحدث، نحن كسوريين لن نقبل أن تكون سوريا لعبة بيد الغرب".

أليس هذا ضرباً من الهراء؟ يتحدث عن إنقاذ السفينة وقد دمَّرها على رؤوس من فيها بيديه، في مواجهة ثورة مكثت تبذل الدماء في الشوارع 6 شهور قبل أن تُطلق رصاصة واحدة، ثم كانت العسكرة التي هيّأ هو الأجواء المواتية لانطلاقها.

أي إنقاذ بعد قتل واعتقال وتشريد الملايين؟ لكن الأسوأ هو قوله إنه لا يريد لسوريا أن تكون لعبة بيد الغرب، بينما يستجدي التحالف مع أمريكا، ويعلن في مرات سابقة، وقبل ابن خاله رامي مخلوف أن أمن إسرائيل رهن بوجوده في سوريا، وهو ما ردده الممانع الآخر؛ نائب وزير الخارجية الإيراني قبل شهور، وإن على نحو أكثر فجاجة كما يتذكر الجميع!!

٦ ديسمبر ٢٠١٤

٦ ديسمبر ٢٠١٤

بدأت العلاقات الروسية ـ التركية، منذ 2003، تأخذ منحى مختلفاً عن صيغة التوتر التي حكمتها طوال عقود الحرب الباردة. وكان لاستراتيجية حزب العدالة والتنمية الحاكم (تصفير المشكلات الإقليمية)، والاعجاب الروسي بمحاولات أنقرة مع الحزب التمايز عن الحلفاء الغربيين، (رفض أنقرة استخدام القوات الأميركية أراضيها في غزو العراق) عاملين رئيسيين في إعادة ترتيب العلاقة على أسس جديدة. وقد توجت عام 2010، في زيارة الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيدف، أنقرة، واتفاق البلدين على تأسيس مجلس التعاون التركي ـ الروسي، وما يزال قادة البلدين يلتقيان إثره كل عام.

غير أن إرث الحرب الباردة والخلافات الكبيرة بين الجانبين حول قضايا (أوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان في القوقاز وكوسوفو في البلقان وقبرص اليونانية، وأخيراً سورية)، دفع البلدين إلى إعطاء البعد الاقتصادي في علاقتهما دوراً رئيسياً، بسبب حاجة كل طرف للآخر، وترك الخلافات السياسية جانباً، أو على الأقل الحيلولة دون تأثيرها على القضايا الاقتصادية.

وهذا ما بدا جليّاً من خلال اتفاقية مهمة وقّعها رئيسا البلدين في مجال النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى توقيع محضر اجتماع مجلس التعاون الروسي ـ التركي الحكومي المشترك للشؤون الاقتصادية والتجارية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الطاقة الروسية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في مجال الحفاظ على الطاقة والطاقة المتجددة. ويهدف البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما من 33 مليار دولار إلى 50 ملياراً العام المقبل، ومن ثم إلى 100 مليار دولار بحلول 2020.

" إرث الحرب الباردة والخلافات الكبيرة بين الجانبين في عدة قضايا، دفع البلدين إلى إعطاء البعد الاقتصادي في علاقتهما دوراً رئيسياً "

وكانت الخطوة الاقتصادية الكبرى موافقة موسكو على تخفيض سعر الغاز الطبيعي لتركيا بـ6%، وزيادة حجم الغاز المار منها إلى 3 مليارات متر مكعب، وتحويل مسار خط أنابيب الغاز الطبيعي المعروف باسم السيل الجنوبي، من بلغاريا إلى تركيا، الأمر الذي سيحوّل تركيا إلى محطة مهمة للطاقة.

ومع أن تركيا هي المستفيد الأكبر من الناحية الاقتصادية، فإن روسيا هي المستفيد السياسي، فهذه الاتفاقات ذات أهداف سياسية كبرى بالنسبة لموسكو، وإن كانت بلباس اقتصادي، إنها رسالة قوية للغرب الذي فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، ومكافأة لأنقرة، لرفضها الانخراط في العقوبات الغربية، كما أنها رسالة سياسية من أنقرة إلى العواصم الغربية، لا سيما واشنطن، بعد توتر العلاقة بينهما على خلفية الأزمة السورية.

وإذا كانت العلاقة الروسية ـ التركية نموذجاً للعلاقة، المتقدمة اقتصادياً والمتراجعة سياسياً، تبدو موسكو، هذه المرة، عازمة على دفع العلاقة السياسية مع أنقرة إلى الأمام لعدة أسباب:

ارتفاع حدة التوتر بين روسيا والغرب، التوتر بين أنقرة وواشنطن، التقارب الإيراني ـ الأميركي على خلفية الملف النووي، الجهود الروسية لعقد مؤتمر دولي حول سورية.

وتسعى روسيا إلى التقارب مع أنقرة، من أجل ملفاتٍ تعتبرها موسكو استراتيجية، وتستطيع أنقرة المساهمة فيها بفاعلية: في شبه جزيرة القرم، حيث توجد أقلية تترية مسلمة، مرتبطة بتركيا ارتباطاً قوياً، وفي أرمينيا وأذربيجان، مع تزايد التوتر بين البلدين أخيراً، حيث لتركيا علاقات وطيدة مع أذربيجان، في حين ترتبط روسيا بعلاقات متينة مع أرمينيا، العدو اللدود لتركيا.

وفي سورية، حيث تبحث موسكو عن خطوط تلاقٍ مع تركيا، وليس مصادفة أن يقول بوتين، في أنقرة، إن الاتصالات مع الحكومة السورية محدودة، وإن الروس غير قادرين على التأثير مباشرة على المجريات في سورية. وهو يحاول إجراء اختراق في صفوف التحالف الدولي المضاد للنظام السوري، من البوابة التركية، على الرغم من تباعد كبير في مواقف الطرفين من هذه الأزمة، فتركيا لا تزال تصر على رحيل الأسد، وتطالب بمنطقة عازلة شمالي سورية، وهي مطالب ترفضها موسكو بحزم، وتصر على ترك مسألة الأسد إلى مرحلة لاحقة.

ومع ذلك، تبدو روسيا، اليوم، أكثر حاجة لتركيا مع سعيها إلى عقد مؤتمر "موسكو 1" بديلاً عن " جنيف 3 "، ذلك أن تركيا هي الدولة الإقليمية الأكثر قدرة في التأثير على المعارضة السياسية، والأكثر قدرة على الفعل في الميدان السوري، بحكم الحدود الممتدة نحو 900 كلم مع سورية، وعلاقاتها مع فصائل إسلامية مقاتلة على الأرض.

إن القرب الجغرافي لتركيا وعلاقاتها التاريخية في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، تعطيها دوراً ريادياً في هذه المناطق، بحسب رئيس الوزراء، أحمد داوود أوغلو، وهذا دور تبحث عنه روسيا في المرحلة المقبلة، بعيد وصول علاقاتها مع الغرب إلى مستوى مترد.

٦ ديسمبر ٢٠١٤

٦ ديسمبر ٢٠١٤

عندما اعتذرت ميشيل فلورنوي عن عدم خلافة تشاك هيغل لتكون أول وزيرة دفاع أميركية، بدا أن الجميع يريدون القفز من سفينة باراك أوباما المتأرجحة، أو على الأقل لا يرغبون في الصعود إليها. فلورنوي كانت أبرز اسم على قائمة الذين رشّحهم أوباما للمنصب، لكنها رفضت أن تكون ضحية جديدة للخلافات العميقة بين البنتاغون ومستشاري البيت الأبيض حول الأزمة السورية والحرب على «داعش».

وعندما اختار أوباما ترشيح آشتون كارتر الإداري البيروقراطي للمنصب، والذي كان نائبا سابقا لوزير الدفاع، تأكّد أنه مصرّ على المضي في «سياسة اللاسياسة» أو في «الفوضى الاستراتيجية» كما وصفها خبير شؤون الدفاع أنتوني كوردسمان، الذي يرى أن تعيين آشتون سيساعد أوباما على الاستمرار في تطبيق رؤيته من دون اصطدام بين البنتاغون والبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي كما حدث مع هيغل.

التناقض الواضح يوم الثلاثاء الماضي بين وزارة الخارجية، التي أعلنت عن الاقتراب من اتفاق مع تركيا على المنطقة العازلة وعن الاتجاه إلى السماح باستخدام قاعدة إنجرليك، وبين البيت الأبيض الذي سارع إلى التخفيف من هذه الاحتمالات، يؤكد تماما أن أوباما الذي دخل عهده مرحلة العدّ العكسي، باعتبار أن ولايته ستنتهي بعد أقل من سنتين، مصرّ على عدم التورّط في حروب خارجية لا في العراق ولا في سوريا.

أمام هذا الانكفاء الأميركي من الضروري الانتباه إلى الاندفاع الروسي نحو الحلبة السورية تحديدا، بعد فترة من الابتعاد النسبي فرضتها ظروف التورط العميق والمكلف في أوكرانيا، وهنا يرى بعض المراقبين أن أفكار المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا التي تدعو إلى «تجميد» القتال في حلب ربما انطلقت من جليد روسيا، التي بدأت منذ أشهر حركة اتصالات ومشاورات بهدف استنساخ صيغة جديدة لمؤتمر جنيف ولكن تحت مظلّة موسكو هذه المرة.

في هذا السياق ذهب دي ميستورا إلى موسكو مرتين، وزار وفد من الضباط والشخصيات السورية المعارضة مع معاذ الخطيب العاصمة الروسية، ثم ذهب وليد المعلم الذي التقى فلاديمير بوتين، وارتفعت حرارة الحديث مجددا عن التسوية السياسية التي لا تزال تدور في دوامة العقدة الواحدة التي سبق أن أفشلت مؤتمر جنيف في مرحلتيه: مصير الأسد.

ما هو موقع الرئيس بشار الأسد من التسوية؟.. هل يتوارى مع حلقته العسكرية وبيئته التي أدارت الحرب التي دمّرت سوريا واستولدت كل هذا الإرهاب؟.. هل يبقى وإلى متى ومع من، ووفق أي صيغة يمكن أن تضمن وقف القتال والانصراف إلى إلحاق الهزيمة بداعش وأخواته؟.. وهل يتم التفاهم على روزنامة واضحة ومحددة ومتفق عليها لعملية «الانتقال السياسي»، التي أفشلت مفاوضات جنيف لمجرد استعمال كلمة «انتقال»، في ظل إصرار أهل النظام على أن «الأسد قائدنا إلى الأبد»؟

معاذ الخطيب عاد من موسكو بجواب لكنه أشبه بسؤال: «الروس غير متمسكين بالأسد، لكن إلى متى يجب أن يبقى، ثلاثة، خمسة، أو ستة أشهر؟ عندما يتّضح هذا الأمر وتكون هناك رؤية واضحة وصريحة تعلن إلى الشعب السوري، ويتم وضع ترتيب معيّن، هذا الشخص سيغادر بالتأكيد، وصلاحيته ستنتهي بطريقة معيّنة، وهذا أمر معقول».

هذا الكلام ليس جديدا، إذ سبق لسيرغي لافروف في مرحلة من الأزمة السورية أن أعلن أن روسيا لا تتمسك بشخص معّين، وهو موقف كررته موسكو أمام وفود عدة، متمسكة بمعارضة انهيار بنية الدولة السورية ووقوع البلاد في الفوضى الكاملة، والموقف الأميركي يتلاقى في هذه النقطة مع موسكو، وكذلك موقف «الائتلاف المعارض» وموقف الجامعة العربية التي دعت منذ ثلاثة أعوام إلى عملية انتقال سياسي في سوريا على الطريقة اليمنية.. لهذا يمكن اختصار الوضع بسؤال واحد:

هل تستطيع موسكو حل عقدة مصير الأسد للبدء في إرساء تسوية سياسية في سوريا تستطيع أن تلملم هذا الحطام من الجغرافيا الممزقة والمشتعلة، وهذا الحطام من المعارضات المنقسمة والمتصارعة، وهذا الحطام من التدخلات والأهداف الإقليمية والدولية المتقاطعة في سوريا؟

وليد المعلم أعلن موافقة النظام على عقد حوار سوري - سوري في موسكو، لكن كلام لافروف عن هذا الأمر بدا وكأنه يشبه القول «الأمر لي»، بمعنى أن موسكو تريد حصة الأسد من أي مؤتمر للحوار بين السوريين: «إننا نرفض تنظيم مؤتمر دولي واسع النطاق بشأن التسوية في سوريا.. إذا كنتم تعوّلون على عقد مؤتمر آخر مثل ذلك الذي عقد في مدينة مونترو بمشاركة 50 دولة وآلاف الصحافيين والتلفزة فإنه لن يعقد».

لكن هل يعني هذا أنهم يريدون عقد مؤتمر للمتنازعين السوريين وراء «ستار حديدي» في موسكو بما يساعدهم على إخضاع المعارضة وترويض الأسد للقبول بروزنامة واضحة ومحددة توضّح بنود عملية انتقال سياسي على مراحل، وتتوازى مع تقدّم الحرب على «داعش» وأخواته، وأيضا مع لملمة شظايا المعارضة؟

المعلومات التي وردت في تقارير دبلوماسية عليا أجمعت في الأسابيع القليلة الماضية قبل زيارة المعلم إلى موسكو وزيارة بوتين إلى أنقرة، على أن الدب الروسي يقظ وواعٍ إلى درجة أنه لن يفوّت الفرصة التاريخية السانحة على الساحة السورية، فإذا كان أوباما يحاذر التورط في سوريا ويفضل الانغماس في النوويات الإيرانية وما لها من تداعيات سلبية ستترك فراغا استراتيجيا عند حلفائه خصوصا في الخليج، وإذا كانت إيران تتحسّب وتعّد لدور محوري على مستوى الإقليم، يمكن أن يتناقض لا بل يَرث النفوذ الروسي في سوريا، فإن بوتين لن يتراجع لحظة عن توظيف كل ما يملك من أوراق الضغط لإنجاح تسوية سلمية في سوريا سيكون ثمنها بالتأكيد رأس الأسد ولو في مرحلة لاحقة.

صحيح أن ملفات الاقتصاد وتصدير الغاز الروسي كانت في مقدمة محادثات بوتين مع رجب طيب إردوغان، لكن الشأن السوري استحوذ على الهمس بينهما انطلاقا من إصرار أنقرة على أنه لن ينجح أي حل في سوريا ما لم يضمن خروجا نهائيا للأسد من السلطة.

والسؤال: هل تستطيع روسيا أن تشتبك مع الأسد مباشرة لإنجاح تسوية شرطها الأساس إقصاؤه، ومع حلفائه الإيرانيين في الكواليس الذين سيخسرون نفوذهم الطاغي في سوريا إذا خسروه؟

من يقرأ كلام المعلم عن شروط النظام لقبول مقترح دي ميستورا بتجميد الصراع، ويكتشف أنه يريد استسلاما كاملا واستباقيا للمعارضة، يعرف مدى الصعوبة التي تواجه الاندفاعة الروسية الاستئثارية في سوريا.