ليس دفاعاً عن المنشقّين أو رداً على برهان غليون

يؤكد أحد القادة السابقين للمعارضة السورية، وهو فوق ذلك مفكر وأكاديمي معروف، في مواقفه المختلفة، على عَرض مرضي، أصيب به كثيرون من "قادة" المعارضة، إذا افترضنا وجود قادةٍ لها، يتمثل بذاكرةٍ مثقوبة، أو انتقائية، أو استعلائية، وبعقدة إلقاء اللوم على الغير، وادّعاء طهرانية في غير محلها، وإنكار أدوارٍ لا تتمحور حول شخصه.

فهذا القيادي، أو المفكر، لم يعثر "على مساهماتٍ حاولت فيها النخب السورية أن تطرح سؤالا عن مسؤولياتها، ولم تقم أيٌّ منها بمراجعة للسياسات التي طبقتها خلال سنوات طويلة ماضية"، بحسب مقال مطول نشره برهان غليون: "في الثقافة السورية والمراجعة وثقافة المسؤولية" ("العربي الجديد"، 29/7).

ومع التأكيد على أهمية المراجعة النقدية والمسؤولة والموضوعية وضرورتها، إلا أن المقال المذكور مليء بالتعميمات، ويدير ظهره لمراجعات مهمةٍ كثيرة، حصلت في الفترة الماضية.

أي متابع منصف، من أي درجة، للشأن السوري يمكن أن يلاحظ أن الكاتب أصيب بداء الاستعلاء، وتجاهل ما تطرحه شخصيات عديدة في المعارضة، وبادعائه أن خيار الاعتراف بالأخطاء لم تنتهجه أي مجموعة عمل أو شخصية من تلك "النخب" التي لا نعرف كيف يصنفها.

في هذا الموقف، يكون الكاتب قد تعمد تجاهل جملة اعترافاتٍ ومراجعاتٍ ونداءاتٍ تجاوزت الاعتراف بالأوهام الخطيرة والخاطئة التي كانت المعارضة السورية قد راهنت عليها، منذ اللحظة التي تولى هو نفسه قيادتها، (رئيسا للمجلس الوطني الذي لبس عباءة "أخوّة المنهج" ومايزال)، على الرغم من خروجه من تلك القيادة، فيما بعد، واعتبار أن كل من جاؤوا، ومن أتوا بعده، مسؤولين عن انهيارات واقع المعارضة الذي لم يتجرأ هو نفسه على اتخاذ موقف جاد وعلني ممن يمثلها، أو يديرها، أو يحدّد خطاباتها، إذ بقي حتى اللحظة أحد أعضاء مجلس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أي واحدا من المسؤولين عن واقع هذا الكيان الممثل للمعارضة. فوق ذلك، يرمي الكاتب من فعل ما يريده، أي المراجعة، قبل سنة أو سنتين أو أكثر، بأن هذا الفعل لم يأت من باب المراجعة، وإنما في أغلب الحالات للتهرّب من المسؤولية (بحسب رأيه)، وإلقائها على الطرف الآخر، من دون أن يحدّد من هو الطرف الآخر الذي يحاول الدفاع عنه!

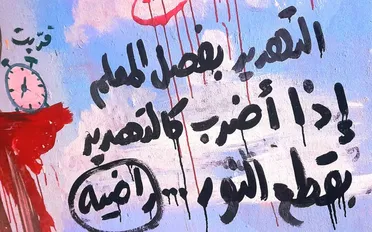

السؤال هنا: هل المقصود الجماعات الإسلامية التي انحرفت بخطاب الثورة، وأخذته بعيداً عن مقاصدها في طلب الحرية والكرامة وحق المواطنة في دولة ديمقراطية، أم جبهة النصرة بكل تسمياتها، التي حاول، مرّة، أن يدينها على صفحته في "فيسبوك"، بعد اعلانها تغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام، قائلاً "لا تختلف توبة جبهة النصرة عن توبة الثعلب عن أكل الدجاج"، إلا أنه سرعان ما حذف منشوره، ليكتب أن ما حصل "خطوة في الطريق الصحيح، على شرط أن تستمر بنبذ فكرة بناء إمارةٍ على الطريقة الداعشية، والانضمام إلى ثورة الشعب". وكلنا يعرف أن بيان أمير النصرة لم يتضمن أي إشارة إلى هذه النيّةّ، بل أكد على تواصله مع أمير "القاعدة" الذي سمح له بهذا التغيير في الاسم، والإعلان عن فك الارتباط، فقط، وليس تغيير (أو مراجعة) الهدف الذي تسعى إليه "النصرة"، وهو إقامة الإمارة الإسلامية على "أرض الشام".

هكذا، فمن يطلب من المعارضة مراجعة الأخطاء يريدها في الآن نفسه أن تحذر من "التهرّب من المسؤولية في تحويل بعض الأشخاص، أو التيارات، إلى كبش فداء، ترمى عليه جميع الأخطاء، ويمكن من خلال شيطنته التخلص السهل من الشعور المؤلم بالفشل، وربما الذنب"، فعن من يدافع هنا الكاتب، ومن هو الذي خرّب الثورة السورية حقاً؟ ومن أخذها إلى مساراتٍ فوق قدرتها، وقدرة شعبها على التحمل؟ ومن هو الذي حرف خطاباتها نحو الخطابات الطائفية والمذهبية والدينية؟ ومن هو الذي تحكّم بكياناتها السياسية والعسكرية والمدنية؟ ولماذا لا يسمي الكاتب الكبير الأمور بأسمائها، وهو الذي يعرف الكثير.

من تجربتي الشخصية، وقد شغلت منصب نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عاما، كانت نقطة الخلاف الرئيسية بيني وبين الهيئة السياسية والرئاسية اعترافاتي وكتاباتي عن الأخطاء التي ارتكبت بحق السوريين، طوال فترة تمثيل كيانات المعارضة الثورة السورية، الأمر الذي اضطرّني لاحقاً للاستقالة، أسوة بنخبة من أعضاء الائتلاف الذين يمثلون "التيار الديمقراطي" داخله، وتعبيراً عن ضرورة قرع ناقوس الخطر الذي يحيط بعمل المعارضة السورية، وتراخي "الائتلاف" عن دوره في الوقوف بوجه التيارات المتشددة، ومنها جبهة النصرة.

وقد كانت النخبة في "الائتلاف"، من ميشيل كيلو وأنور بدر ونغم الغادري وفايز سارة، وتيار مواطنة الذي كان يمثله موفق نيربية وآخرون، قد عملت بكل جهد لأخذ "الائتلاف" نحو المشروع الوطني الديمقراطي الذي ينبذ التطرّف، ورفعت أصواتها في كل المنابر الإعلامية، بضرورة ترك الرهانات الخاطئة، والالتفات إلى صوت المشروع الوطني الجامع الذي يبحث عنه كل السوريين، ليكون البديل الواقعي للنظام الاستبدادي، ولمعارضةٍ غرقت في فساد خياراتها السياسية، وحتى العسكرية. ولكن، يبدو أن الباحث الأكاديمي والقيادي الأول في المعارضة كان في واد آخر، لا يسمح له بالاطلاع على ما يكتب وينشر ويعلن ويقرر.

من يقرأ ما كتبه المعارض الأكاديمي، برهان غليون، من الخارج، والذي لم يتكبّد ما تكبّده غيره من السوريين، من تضحياتٍ وعذاباتٍ وأثمان باهظة، يوقن أنه (أي الكاتب) يعرف كيف يعزف على وجع الناس وآلامهم، كأن السوريين "الذين فقدوا الآلاف من أبنائهم، ودمّرت بلادهم وضاعت ممتلكاتهم" لم يعد لديهم مشكلة سوى البحث في دوافع المنشقين عن النظام، وعددهم بضعة آلاف لا أكثر، بينما "تصفح" المعارضة عن كل من بقي داخل صفوف النظام عسكراً يقتلون، أو سياسيين يمرّرون سياساته، أو مسؤولين يتمتعون بعطايا المناصب والفساد. مع العلم أن هؤلاء هم أنفسهم الذين يجلسون إلى طاولة التفاوض مع المعارضة، ليتقاسموا معها السلطة ولاحقاً المزايا، وليسوا المنشقين الذين يتوعدّهم الأكاديمي المرموق بأن لا يأملوا بأي دور لهم، لأنهم لو كان انشقاقهم بدافع البحث عن دور ومزايا لكان الأولى بهم البقاء في الجهة المقابلة الآن للمعارضة، في جنيف وأستانة، وما بينهما من اتفاقات.

وعليه، الانشقاق سواء أدى الوظيفة التي يطلبها المقال المكتوب، ربما بهدف تعطيل أو استباق المشروع الفرنسي، الذي تتوارد أخباره عن مجلسٍ مشترك، قد يكون لأحد المنشقين الذي لم تتلوث يده بالدماء منذ انطلاقة الثورة السورية في عام 2011، أو كان ردة فعل على تولي بعض المنشقين مهام في التفاوض، فإن المقال الاستعلائي يريد من المنشقين أن يحصلوا على صكّ "الوطنية" من كاتبه، غير مدركٍ هذا الكاتب، أستاذ العلوم السياسية، أن فعل الانشقاق بحد ذاته فعل سياسي، وحالة وطنية، وبديهية، تؤكد انتماء هؤلاء لشعبهم الذي قرّر أن ينال حريته، وساروا معه في خياراته بإرادتهم، على الرغم من الأثمان الباهظة، في وقت لم يكلف فيه الكاتب نفسه حتى أخذ إجازة من وظيفته، حينما تسنّم موقع القيادة رئيسا للمجلس الوطني، في أنبل وأصعب ثورة شهدها العالم.

في النهاية، هؤلاء المنشقون، على اختلاف مواقعهم، هم جزء من الشعب، لا يحتاجون صك براءة من أحد، بقدر ما يحتاجون إلى قيادة معارضة تستوعب قدراتهم، وتعمل معهم على مأسسة الكيان المعارض الذي ترأسه الكاتب، من دون أن يأخذه إلى حيث تأمل به الشارع السوري خيراً، فتركه، أي الكيان، مرتهناً لإرادة من يموّله. بل ثمّة تصرفاتٌ يخجل المرء من ذكرها حول هذا الأمر، هذا في وقت كان المنشقون فيه يتعثّرون في إيجاد لقمة عيشهم، أو فرصة عمل تحفظ كرامتهم، بعد انحيازهم الأخلاقي والسياسي لثورة الحرية والكرامة التي آمنوا بها ولايزالون، على الرغم من أخطاء لا تغتفر لقياداتٍ معارضة، رضخت للتلاعبات والتوظيفات الخارجية للثورة، وسلمتها لمشاريع وهمية تتغطّى بالإسلام، وهي التي طالما تشدّقت بالوطنية وبالعلمانية والديمقراطية.

ومع كل الاحترام للأستاذ في العلوم السياسية، فإنه لم يذهب في النقد إلى آخره، نقدٍ مسؤول ونزيه وموضوعي، إذ انتقد اتجاها معيناً، وليس له أي تأثير عملي، في حين أنه، عن قصد أو من دونه، يغطي على الاتجاه الذي خرّب الثورة السورية وحرفها ورهنها في أجندة الأخرين. وفوق ذلك، غاب عن باله أن أحد أهداف الثورة، أو تجلياتها، هو حدوث تصدّع أو تفكيكات أو تناقضات في جبهة النظام، وأن هذا ما ينبغي للثورة أن تشتغل عليه، لاستقطاب مزيد من الفئات، الأمر الذي لم تنجح فيه المعارضة السورية، بسبب هذا النمط من التفكير الضيق، والساذج. ثمّة أشياء كثيرة في المقال المذكور، لكن أكثر ما افتقده هو المراجعة النقدية وثقافة المسؤولية الأخلاقية والسياسية.