تبسيط الموت في سورية

شقّ التعنيف الاجتماعي طريقه بقوة إلى حياة السوري. وتحت مسمّى "اللجان الشعبية" أو "الدفاع الوطني"، أصبح التجنيد في الفصائل المسلحة العشوائية العاملة لدى بشار الأسد من أكثر مهام حزب البعث حساسية وأولوية في سورية. هناك في أحد الأحياء العشوائية جنوب العاصمة دمشق، كانت الحسابات القديمة بين أبناء الحيّ هي التي تدير الصراعات بين حين وآخر.

كانت الدراسات الاستخباراتية التي تُجرى على مستوى الأحياء يوميا، عَبر عناصر يعتبرون مصدر ثقة لدى الناس هناك، كالبقّال وبائع الخضروات والفرّان وبعض موظفي الدرجة الخامسة والمستخدمين في "الدوائر الرسمية"، قبل الثورة السورية، تكوّن لدى النظام أرضية خصبة للملفات والدراسات، وفرز الولاءات التابعة له.

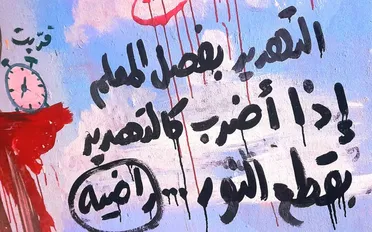

وبعد اشتعال المظاهرات، راح النظام يصفّي ويعتقل، حسب ما يرده من تفاصيل عن وجود المتظاهرين، على الرغم من أن بعض من كانوا يتظاهرون أصبحوا اليوم في صفوف "كتائب البعث"، وتحولت المناطق الفقيرة في جنوب دمشق إلى محجّ للنازحين، وتابت الحارات الثائرة بفعل "مخبري النظام" وتقاريرهم، وبقي السؤال: إلى أي درجةٍ استطاع النظام جعل العنف مادة أولية، يعتمد عليها المجتمع السوري، لتأسيس مجتمعٍ خائفٍ أغلبه من الأسر ذات المستوى المعيشي المتوسط والفقير، والتي دون خط الفقر، بعد الثورة السورية؟

الخوف المنظم، القادم من حرص الحزب الحاكم على تدجين الناس، اعتمد على أمرين أساسيين، للإمساك بعصب الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري لمليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام. أولهما: ضمان الضرب بسيف السلطة عبر اللباس الدائم "المموّه" الذي تتجول به تلك المليشيا، حيث يعتبر مفتاحاً لتجاوز الدَور على مؤسسات الخدمات العامة، والقفز بين زحام الحواجز والانتظار الطويل، بالتالي سوف تشعر هذه المليشيا بامتيازاتٍ تعوّض مؤقتاً عن الفقر مقابل بعض السلطة! وثانيهما: الدفاع المزعوم عن المحتاجين والمسحوقين ضد تشبيح تلك المليشيات، من النظام، وهذا ما يحدث الآن في أحياء جنوب دمشق قرب حي الميدان، حيث تم الاعتماد على النساء العاملات في حزب البعث، بعد إلغاء الاتحاد النسائي (على قلتهن) انتقلن إلى مكاتب "القيادة القطرية" للحزب. وتعتبر الأخيرة من أكثر سلطات النظام وصولاً إلى مركز القرار. ثم بدأن إعداد تقارير أمنية ملحقة بدعاوى قضائية ضد عدد كبير من عناصر "الدفاع الوطني - اللجان الشعبية"، بداية من القادة والمدعومين، وصولاً إلى من لديهن معهم انتقاماتٍ قديمة من أبناء الحيّ!

تفيد الأخبار القادمة من هناك بأن تلك التحركات النسائية تقوم على دعاوى تهم تحرّش جنسي، يُمارس ضد نساء في القيادة "البعثية"، وبالتالي لا مخرج إلا السجن، وكسر شوكة تلك المليشيات، والتخلص من وجودها بين المدنيين، ليظهر النظام مخلّصاً من بطش "الدفاع الوطني" وتشبيحه.

وتماهياً مع تصريحات رأس النظام عن "محاربة" الفساد، أعلن في أحياء عديدة من العاصمة، منع التجول أو البقاء باللباس العسكري لغير عناصر "جيش النظام" حصراً، بينما تراجعت شعبية "كتائب البعث والدفاع الوطني" الذين هم بالأساس أصحاب سوابق في البلطجة الأهلية، وحان موعد بترهم ببساطة التعقيم والتحجيم المنظم، إياه، الذي أوجد الفقر، ودعا إلى التطوع في صفوف "المليشيات الرديفة". ولكن، ليس على الجبهات ضد فصائل المعارضة، فقط لأنهم عناصر غير مضمونة، وقد يبيعون أنفسهم لأول فصيل معارض، يدفع جيداً.

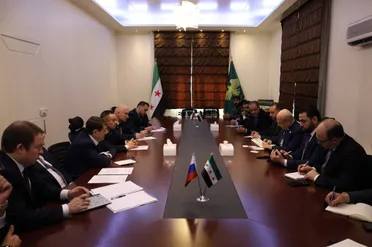

بل تم جعلهم عين الأسد للتخلص من أكبر عدد ممكن من التيارات السياسية، والأشخاص الذين يعملون بعيداً عن منطق السلاح في الانتفاضة السورية، من ناشطين وداعمين للحراك الشعبي. أمّا الآن، بعد ويلات الموت اليومية التي استخدمها النظام مناهج لتربية المنتفضين ضده، سوف يتحدّث بدبلوماسية "القضاء على الإرهاب" و"محاربة الفساد"، وتغيير الجلد كثعبان متجذّر في النفوس السورية.

لقد أخذ التعامل مع البسطاء في مناطق الطبقة المتوسطة مبدأ عودة "الابن النادم"، ذلك أن خدمات عامة (كالماء والكهرباء والنظافة) فُقدت طوال أعوام الثورة الماضية، وأصبحت الآن في المتناول، ومع تسهيلات مفاجئة للناس في الداخل، خصوصاً في دمشق، الأمر الذي يعكس تبسيطاً سياسياً للموت في المجتمع السوري، ودفعه إلى الخنوع حتى يقول لنا بعضهم: "أموت ألف موتة ولا أنسى هويتي الشخصية في البيت".