٢٧ ديسمبر ٢٠١٤

٢٧ ديسمبر ٢٠١٤

امتاز سواد العام 2014، الموشك على الانصراف، باندفاع الصراعات في منطقتنا نحو حدود قصوى، كما تجلّى ذلك بظهور داعش بقوة، واقترافها فظائع مفرطة في وحشيتها، وقيام حملة عسكرية دولية إقليمية جوية ضد مواقع هذا التنظيم في العراق وسورية، وذلك بعد أن برز هذا التنظيم قوة عسكرية منظمة ومحترفة لا يُستهان بها، مع مضيّ النظام الحاكم في دمشق في إبادة شعبه بالبراميل المتفجرة والغازات السامة.

في ليبيا، اندلعت مواجهات طاحنة بين ميليشيات إسلامية وقوات اللواء خليفة حفتر، العائد من التقاعد، وترافق ذلك مع بروز ازدواجية سلطة وتشريع في بلد عمر المختار. مع استمرار أعمال العنف في العراق على أيدي الميليشيات المتطرفة الشيعية (القريبة من الحكم) والسنّية المتطرفة، وبعضها تتبع القاعدة.

في الأراضي المحتلة، استشرت مخاطر تهديد المسجد الأقصى في القدس، مع استمرار التغوّل الاستيطاني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي السودان، تواصلت المواجهات بين الحكم القائم في دولة جنوب السودان ومتمردين انشقوا عن الحكم، إضافة إلى مواجهات مع الجيش السوداني، فيما الانغلاق السياسي ظل على حاله في هذا البلد.

في اليمن، اندفعت جماعة الحوثيين، بدعم من إيران، بالاستيلاء على السلطة، مع امتناع القوات المسلحة اليمنية عن الرد، في ظاهرة لا سابق لها في اليمن السعيد.

"أقرب النماذج المرشحة للمزاوجة بين السعي إلى حل سياسي وآخر عسكري هي سورية "

وفي لبنان، ساد التوتر السياسي والأمني الشديد مناطق مختلفة في لبنان، وبالذات في طرابلس في الشمال، وفي شرق بلاد الأرز، فيما اشتدت المواجهات في بلدة عرسال على الحدود اللبنانية ـ السورية، واقتحمت مجموعة من جبهة النصرة، قادمة من الأراضي السورية، هذه البلدة التي تؤوي سكاناً من المسلمين السنّة ونازحين سوريين، وانسحبت القوات المهاجمة، بعد أن اختطفت جنوداً لبنانيين، وما زالت تختطفهم بعد أن أقدمت على قتل أحدهم، على خلفية رفض السلطات اللبنانية الإفراج عن معتقلين سلفيين، بينهم نساء. وقد ترافق ذلك مع توتر سياسي تبدّى في الحؤول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من طرف مجلس النواب المُمدّد له، خلفاً للرئيس السابق، ميشال سليمان، الذي رفض الاستجابة لمطالبات بالتمديد له، ولو لسنة واحدة.

فيما امتاز هذا العام بذلك، وبسواه من مظاهر العنف الدموي العاري، فإنه، ومع اقتراب العام من نهايته، بدأت تلوح بعض مظاهر الانفراج والمصالحة، هنا وهناك. وأبرز المصالحات هي التي تمت في البيت العربي الخليجي، مع عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، والتحسن المطرد في العلاقات السعودية ـ القطرية، وصولاً إلى وضع حد للقطيعة بين القاهرة والدوحة، تمثلت بتوجه موفد قطري، برفقة مسؤول سعودي، إلى القاهرة، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهما. أجواء المصالحة أشاعت ارتياحاً كبيراً، نظراً لما يمثله تماسك مجلس التعاون الخليجي من أهمية فائقة على الأمن الجماعي العربي، وذلك لكون المجلس يمثل كتلة اقتصادية عربية كبرى، كما يعتبر هذه المجلس المؤسسة العربية الجماعية الوحيدة التي أثبتت فاعليتها، وقد لوحظ أن بعض اجتماعاتها ضمت مسؤولين من المغرب والأردن، بما يعزز انفتاح هذه المؤسسة على المشرق والمغرب العربيين. وليس من المغالاة القول إن تماسك مجلس التعاون الخليجي وديناميته قد عوّضا، بعض تعويض، انحسار دور جامعة الدول العربية، وما لحق بها من انكفاء ملحوظ في هذا العام الذي شهد إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رامي الحمد الله، ومواصلة الاستعدادات لاستلام السلطة معبر رفح الدولي. وعلى الرغم من أن الأجواء لم تنقشع كلياً بين الحركتين الكبيرتين، وما زالت العلاقة بينهما تكتنفها الشكوك المتبادلة، وبعض الحوادث، كاستهداف منازل عدة مسؤولين لحركة فتح في غزة في يوم واحد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن المصالحة وضعت حداً للانقسام المؤسساتي، وازدواجية المؤسسة على المستويات العليا، إلا أن الازدواجية ظلت قائمة على مستوى الأجهزة الأمنية التي تقودها حماس في غزة، وفتح في الضفة الغربية.

في لبنان، استؤنف الحوار، في الأسبوع الأخير من هذا العام، بين تيار المستقبل وحزب الله، وهما القوتان السياسيتان المسلمتان، ولكل منهما كتلة نيابية كبيرة. كما استؤنف الحوار ضمن الصف المسيحي بين التيار الوطني الحر، برئاسة ميشال عون، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. بما يؤذن بعودة أجواء حوارية خلال العام المقبل، تسمح بانتخاب رئيس توافقي.

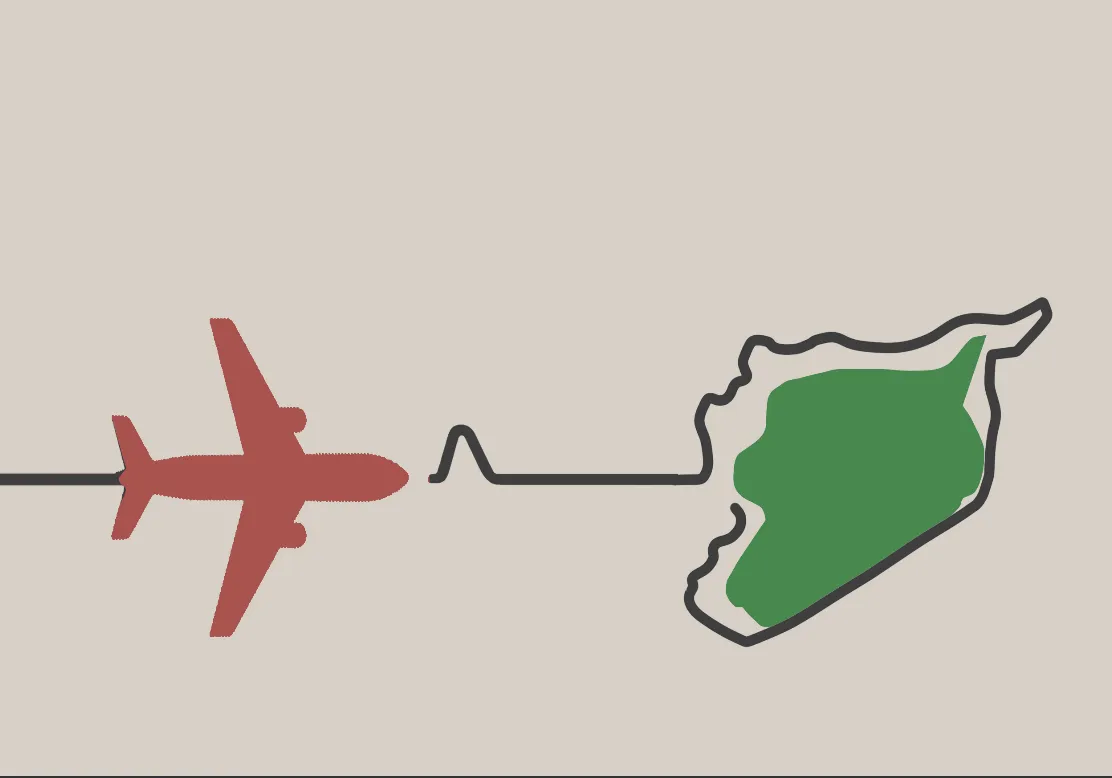

أفق العام 2015، الذي يهلّ الخميس المقبل، وبالنظر إلى المقدمات التي رست، في الأسابيع الأخيرة، يثير توقعات قوية بأن تتسع موجة الانفراج، ولكن، جنباً إلى جنب، مع استمرار حال التوتر الشديد. وأقرب النماذج المرشحة للمزاوجة بين السعي إلى حل سياسي وآخر عسكري هي سورية، فموسكو حريصة على بلوغ حل سياسي ما، تفادياً لأن تتسع حملة التحالف الدولي، وتشمل مواقع للنظام ومرافق له، ولأسباب أخرى، تتعلق بارتفاع كلفة دعم موسكو للنظام القائم الذي يشهد استنزافاً على غير صعيد كل يوم، والحاجة إلى منح النظام شرعية، وفرصة للبقاء من خلال مفاوضات مع قوى معارضة. والراجح أن المعارضة، ممثلة بالائتلاف والقيادات العسكرية، سوف ترفض رعاية روسية حصرية للمفاوضات، أو أن تجري المفاوضات في موسكو، أو التخلي عن مرجعية جنيف 1 و2، علماً أن المحاذير الروسية تشمل طهران وميليشياتها التي تدرك أنها إزاء حرب استنزاف يومية على الأرض السورية، بما يجعلها تنفتح على حل سياسي، يتم فيه إقصاء بعض وجوه النظام مع الإبقاء على النظام نفسه، تحت عنوان الحرص على بقاء الدولة ومؤسساتها. على أن ذلك لن يوقف دورة العنف، ومن مظاهره الاحتمال الكبير بأن تتحول الرقة، مركز داعش، إلى كوباني أخرى، تتعرض إلى قصف يومي لإخراج التنظيم منها.

وفي العراق، تقترب معركة الموصل، ومن المنتظر أن تندلع في الأسابيع الأولى من العام، لطرد داعش منها، بما يعيد هذا التنظيم إلى مناطق تمركزه الأولى في بلاد الرافدين.

وفي ليبيا، فإن دول الجوار الليبي مرشحة لمزيد من التدخل في الوضع الليبي الذي لا يني يتدهور، فيما تبرز مخاوف من ظهور القاعدة، وحتى داعش بصورة أوضح في هذا البلد، ما يفتح الأبواب أمام فرص تسويات داخلية في النصف الثاني من العام المقبل، وربما مع وساطات لأطراف عربية وإسلامية، ليست من دول الجوار.

وفيما تثور مخاوف من احتكاكات وتعديات يقوم بها ولاة الأمر الواقع الجدد في اليمن، تطاول أراضٍ سعودية، واستخدام هذه التعديات وسيلة ضغط على الرياض، لمساومتها في ملفات إقليمية، أبرزها الملف السوري، وبدرجة أقل الملف اللبناني، غير أن التكاتف الإقليمي والدولي مع الرياض، والمتاعب التي يعانها الحوثيون في الداخل اليمني، نتيجة رفض القبائل سلطتهم غير الشرعية، سوف يحِدّ من جموح هؤلاء للعب أوراق لمصلحة الغير.

٢٦ ديسمبر ٢٠١٤

٢٦ ديسمبر ٢٠١٤

أسرت عناصر الدولة الإسلامية (داعش) الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، بعدما أسقطت طائرته، بواسطة صاروخ حراري، أثناء قيامه بطلعة جوية لتوجيه ضربة ضد عناصر التنظيم. مع ذلك، أصيبت الحكومة الأردنية بالدهشة، وكأنها تلقت أمراً غير متوقع، مع أن الأصل يقول بوجود خطة طوارئ يتم اللجوء إليها في الأوقات الحرجة، إلا أن الحكومة لم يصل فعلها إلى مستوى الحدث، ما شكل عنصر تأزيم داخل الدولة الأردنية، وكأن الحكومة، بهذا التصرف، تقول للناس، أنتم أحرار في نشر الإشاعات، وهذا يعني استمرار فشل الدولة في إدارة أزماتها.

منذ اللحظة الأولى، غابت الحكومة عن الحدث، وإن ظهر بعض مسؤوليها، فإن ظهورهم أعمى، لا يعتمد المنهج في إطلالتهم، أو التنسيق. فخبر الأسر وإسقاط الطائرة، جاء من الخارج، وبقي التلفزيون الأردني غائباً كالعادة. هذه الطريقة، عملت وتعمل بلا شك على إطلاق الإشاعات ونشرها، ما يزيد من تأزيم المشهد الداخلي، وهز الجبهة الداخلية، هذا أولاً.

ثانياً، يطالب بعضهم بتحرك القوات المسلحة وسلاح الجو، لشن غارات مكثفة على مواقع تنظيم الدولة الإرهابية "داعش"، رد فعل على أسر الطيار الأردني. ويغلب على نظرة هؤلاء الطابع العاطفي الاستفزازي، ولا تنم عن العقلانية، خصوصاً وأن الهدف الأسمى، ينحصر في تحرير الطيار، لأن حياته أهم من الطلعات الجوية، وأهم من استراتيجية التحالف الدولي. حجة هؤلاء أن الأردن في حرب، وكأن الحرب تعني دوما تحريك الجيوش، واستخدام الأسلحة، من دون اللجوء إلى القنوات التفاوضية، وحتى الدبلوماسية.

بيد أن القول بتحرير الطيار الأردني منوط بسيناريو تحرك جحافل القوات المسلحة الأردنية وأذرعها، مستحيل واقعيّاً، لأنه عمليّاً يعني اختراقاً للأراضي السورية، للوصول إلى مناطق التنظيم، وهذا ما لن يسمح به النظام السوري، بالإضافة إلى أنه لو كان ثمة جدوى من هذا السيناريو، لماذا لم تلجأ إليها فرنسا وبريطانيا وأميركا، لتحرير مواطنيها من أيدي التنظيم، قبل أن تقدم عناصره على قتلهم؟

كذلك القول باستخدام السيناريو القائم على تحريك القوات المسلحة الأردنية، وزيادة وتيرة الضربات الجوية للتنظيم الإرهابي، يعني منح التنظيم ضوءاً أخضر للاستعجال بقتل الطيار، وهذا ما لا نريده أن يحصل.

يمكن القول، إن الحكومة الأردنية لا تملك خيارات كثيرة، لتحرير الملازم الطيار معاذ الكساسبة، لا يتم بأغنيات وطنية، أو من خلال بيانات خاوية من المبنى والمعنى، بل من خلال تفكير عقلاني منهجي مدروس، يدير الأزمة بحرفية عالية.

وتبقى هناك خيارات يمكن أن تحفظ حياة الطيار، وتعيده إلى بلده وأهله، خيارات تعتمد مبادئ تفاوضية كأحد الحلول الحقيقية، ولا ترى مشكلاً في التواصل مع قيادات التنظيم الإرهابي من خلال القنوات المعلنة والسرية.

٢٦ ديسمبر ٢٠١٤

٢٦ ديسمبر ٢٠١٤

تضيء الانتخابات الرئاسية التونسية شمعة في النفق المظلم الذي حوصر فيه «الربيع العربي» وثوراته. وبصرف النظر عن طروحات المشككين بالأمل في مسيرة «ثورة الياسمين»، واختيار شباب تونس اعتدال الباجي قائد السبسي وهو في العقد التاسع من عمره، أو التلميح الى تسهيل حركة «النهضة» فوزه رغم نزاهة الاقتراع، تعطي تلك الثورة نموذجاً مشرقاً عن إنقاذ بلد عربي بانتخابات.

يودع التونسيون عام 2014 بفرحة الإنقاذ، ومشهد زعيم «النهضة» راشد الغنوشي وهو يهنئ السبسي بفوزه يضيء ألف شمعة لسيدي بوزيد، فيما سياط المجازر والإرهاب والقتل والفوضى تجلد ما تبقى من ثورة السوريين والكيان الليبي... ويطوي الحوثيون في اليمن صفحات ثورة شبابه.

كانت الجغرافيا والتاريخ إلى جانب التونسيين الذين لم تصل إليهم رياح التمدد الإيراني، فيما عصفت بسورية واليمن. ومهما يقال عن وحدة أهداف تيارات الإسلام السياسي في المنطقة، يمكن «ثورة الياسمين» أن تكمل في عهد الجمهورية الثانية طريقها إلى الإصلاح الشامل، طالما اختارت القوى السياسية البارزة الاحتكام الى إرادة الناخبين وتداول السلطة التي لن تكون ابدية لأحد. ويمكن الثورة ايضاً أن تخنق رياح الإرهاب، طالما بقيت تلك القوى موحدة في الدفاع عن أولوية استقرار تونس.

قد يقال ان العقل انتصر هناك، فيما مأساة جنون الغرائز والمصالح تعِد بفصول دموية لا متناهية في بقاع أخرى على أرض «الربيع العربي». تقترب الكارثة في سورية من رقم ربع مليون قتيل، لا أحد يستطيع إحصاء قتلى الكر والفر في حروب ليبيا، كما يعجز الجميع عن تلمّس احتمالات نهاية قريبة لجولات الخراب والتدمير، من طرابلس وبنغازي.

أما نموذج «الثورة» الثانية في اليمن، فمأساة من نوع آخر، التهم فيها «الثوار» الحوثيون ربيع شباب صنعاء وتعز وعدن، وقضموا الأرض والدولة، بذريعة استئصال الفساد.

والحال أنهم قدّموا لإيران الجائزة الكبرى، فنالت في مقابل رعايتهم وتسليحهم موطئ قدم على البحر الأحمر، مثلما مكّنتها رعايتها لـ «حزب الله» من ادعاء نفوذ يمتد من مضيق هرمز الى البحر الأبيض المتوسط.

ولأن لكل ثورة خصوصيتها، وللجغرافيا معادلاتها، تكيّفت الاستراتيجية الإيرانية مع أوضاع حلفاء طهران ومواقعهم المتقدمة في الحرب على الثورة السورية، وعلى ثورة شباب اليمن. وهكذا تندرج في معاركهم شعارات الدفاع عن المراقد في سورية والحرب على «الإرهابيين» مع شعار مطاردة «الفساد ورموزه» في شوارع اليمن ودولته. وتصبح وزارة الدفاع في صنعاء ومطار العاصمة وجامعتها تحت وصاية عبدالملك الحوثي الذي يظن أن شباب اليمن سيصدق ذريعة الدفاع عن «الطهارة» والنزاهة في مؤسسات الدولة، مبرراً لضرب وحدة الجيش وإذلاله.

يمكن طهران كذلك ان تدّعي استعادتها حركة «حماس» الى «بيت الطاعة»، في صفوف حلفائها، بعدما «ضلّت» الحركة الطريق، واختلفت مع النظام السوري. لذلك ستعود المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية إلى مربع التشكيك والتخوين، وتعود السلطة إلى مأزق الانقسام.

وإذا كان المرجّح مزيداً من الاهتراء للدولة ومؤسساتها في اليمن، تحت ضربات الحوثيين وهيمنتهم على صنعاء، فاللافت هو إصرار الإيرانيين الآن على العودة إلى مسار إضعاف السلطة الفلسطينية التي تحقق نجاحات باعترافات دولية بمشروع الدولة.

ولم يكن بلا مغزى إعلان رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني من على منبر جامعي في لبنان ان «هناك تيارات تعتبر فاعلة أكثر من الدول، مثل حزب الله وحماس، وتؤدي دوراً إيجابياً في المنطقة». وهو إيجابي حتماً في حسابات المصالح الإيرانية، لكن أي قراءة لما أعلنه لاريجاني لا بد من أن تبدأ برضا طهران عن الدور الإقليمي للحركة والحزب، ولعلها تنتهي بوعد مضمر بتكريس سلطتيهما حيث دور الدولة اللبنانية بات «أقل فاعلية»، وكذلك سلطة الرئيس محمود عباس.

وعد مضمر، مؤجل الى عام 2015، لا يوحي إلا برضا طهران عن جوائزها، فيما العرب محاصرون بين القتل والعنف، وجنون الإرهاب ودولة «داعش»، وجيل آخر من الاستبداد.

بيننا وبين تونس مسافات هائلة.

٢٦ ديسمبر ٢٠١٤

٢٦ ديسمبر ٢٠١٤

سواء قامت طهران باتفاق مع الغرب وأميركا برعاية روسية أو استمرت في التفاوض وحظيت بتمديد المهلة للتوصل لاتفاق لستة شهورٍ قادمة كما حققت مؤخرا، فهي ونظامها المراوغ إلى انكشاف وستسقط ومعها حزب الله والحوثيون وطائفيو العراق وبشار وكل الطغاة لو توحدت مواقف العرب.

فالعرب اتفقوا سويا بعد طول اختلاف على رد حازم تجاه كل من يقف مع من كان يسمى محور الشر “إيران” والذي لا يزال موجودا لحد الآن، طالما استمرت في سياسة تصدير الثورة وتحريض الإخوة الشيعة العرب على دولهم ودعم الفاشية والمساهمة في إثارة القلاقل في دول الجوار والتحريض على قلب أنظمة الحكم لدول خليجية تتميز باستقرارها وتواءم شعوبها مع نهج قياداتها.

أما حزب الله اللبناني فقد بات آيلا للانهيار بعد انكشاف أيديولوجيته الطائفية وتبعيته العمياء لإيران والتي زجت به في أتون الصراع السوري متغافلا عن “بروبوغاندا المقاومة” التي طالما رفعها كشعار له، فيما بات اندحـاره مرهونـا بزوالهم، وهما وإن طال الوقت إلى زوال، فالباطل وإن طال أمده إلا أن له نهاية.

ورغم ذلك فإنه لا يعني أن نستكين ونسكت، فالمطلوب الآن وأكثر من أي وقتٍ مضى أن نعود كعرب لرشدنا ويكون لنا قوة تقف في وجه كل معتدي، وأن لا نتوقع من الغرب والولايات المتحدة أكثر مما شاهدنا، فمصالحهم فوق صداقتهم معنا، وحربهم المزعومة وضرباتهم التي طالما هددوا بها لن تحدث، فخيارهم هو احتواء طهران أكثر من قصقصة أجنحتها.

سياسة الاحتواء تجاه البرنامج النووي الإيراني التي يمارسها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو” لا يمكن أن تجدي نفعا مع نظامٍ قام أصلا في الأساس على تصدير الفكر الثوري الطائفي لدول الجوار والعالم الإسلامي، وعمل من خلاله على نفث نار الفتنة وجيّش الأقليات العربية لتنقلب على دولها وشعوبها، وهي التي طالما عاشت معها بوئام دون مشاكل حقيقية تذكر.

في الحقيقة النظام في إيران هو نظام لم يُعرف عنه سوى نكث العهود والمواثيق والابتسام في وجه مقابليه، فيما هو يمارس بسياسة التقية التي يتبناها، الباطل في الخفاء ويعمل على زعزعة استقرار دولهم.

إن صح ما قيل عن نية الولايات المتحدة، كبادرة حسن نية من طرفها، فك التجميد عن أموال إيران لديها، فسنرى في قادم الأيام انتعاشا سريعا وارتفاعا لقيمة العملة الإيرانية المتدهورة، ولن أستبعد إن حدث ذلك أن تقوم حكومة طهران باستخدام تلك الأموال للحصول على التكنولوجيا الأميركية والأوروبية لدعم وإصلاح قطاع الطيران والمواصلات فيها الذي يعاني من القدم ومن التهالك، فضلا عن دعم ميزانيتها التي زاد العجز فيها نتيجة انخفاض أسعار النفط لما دون الستين دولارا.

قد نكون مفرطين في التوجس، لكنه توجس إيجابي، فالمؤمن كيسٌ فطن وعليه أن ينتبه لما يحدث حوله ويتدارك نفسه، قبل أن يتقدم الآخرون ويتفوقون عليه فيما هو منشغل وفي محلك سر.

٢٦ ديسمبر ٢٠١٤

٢٦ ديسمبر ٢٠١٤

جاء رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إلى دمشق، حيث أعلن عن دعم الجمهورية الإسلامية للرئيس السوري والخيارات الديمقراطية للشعب السوري! أما في لبنان فقد أعلن لاريجاني - قبل اجتماعه برئيس وزراء لبنان تمام سلام، أن بعض التنظيمات مثل حماس و«حزب الله» هي أكثر فاعلية من الدول بمؤسساتها. وهو ذاهب إلى العراق، حيث سيعلن من بغداد - فيما أرى - أن معركة العراق هي ضد الإرهاب، وأن «الحشد الشعبي» الشيعي هو الأفعل ولا شك في المعركة الدائرة! وكان أحد نواب المجلس الذي يترأسه لاريجاني قد قال قبل عدة أشهر، وعلى أثر دخول الحوثيين إلى صنعاء ومدن أخرى باليمن، إن «الثورة» (الإيرانية) انتصرت في أربع عواصم عربية هي: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء!

في ضوء تصريحات لاريجاني ونوابه فإن «الثورة» المنتصرة على أربع عواصم عربية تعني التنظيمات الشيعية المسلحة التي تدعمها الدولة الإيرانية، ويقودها الجنرال سليماني. أما الحديث في هذا السياق عن الرئيس الأسد وخيارات الشعب السوري (الديمقراطية)؛ فإنها تعني أن السوريين المساكين الذين قتل منهم ربع المليون، وأصيب مليون، وتهجر بالداخل السوري والخارج زهاء العشرة ملايين، هؤلاء جميعا هم الذين اختاروا النظام القاتل ديمقراطيا لكي يفعل بهم وببلادهم ذلك!

إن هذا كله يجري وسط حديث متصاعد من جانب دي ميستورا والأسد وبوغدانوف وإيران عن حل «سياسي» بسوريا يقتضي التوحد في وجه التطرف والإرهاب والتكفير. وبالطبع، وفي هذا السياق أيضا فإن المتطرفين والإرهابيين هم أعداء الأسد وأعداء إيران وروسيا بالتحديد! وهذا يعني أيضا أن «ثورة» الجمهورية الإسلامية هي عدوة فكرة الدولة بالعالم العربي، ما دام نموذجها حماس و«حزب الله» والحوثيين!

لكن ما معنى التطرف والإرهاب في ضوء هذه الرؤية الإيرانية؟ الإيرانيون (وفي مقدمتهم نصيرهم السيد حسن نصر الله) كانوا منذ قرابة العامين قد حددوا للتطرف معنى واحدا هو التكفير. وقد عنوا بالتكفير أولئك الذين كانوا ولا يزالون يقاتلون الأسد في سوريا قبل ظهور «داعش» وبعد ظهوره. وقد اعتبر السيد حسن نصر الله وقتها أنه ذاهب للقصير والقلمون لمقاتلة أولئك التكفيريين الذين يكفرون الشيعة، ويدمرون مزارات ومراقد آل البيت! وبالمناسبة ليس في القصير والقلمون أي من المراقد والمزارات لآل البيت. إنما ما معنى هذا؟ معناه أنهم كانوا ولا يزالون يتحشدون - تبعا لأمر المرشد الأعلى - لهدم الدول وشرذمة المجتمعات العربية، وأنهم من أجل التمكن من إنفاذ أمر المرشد (زعيمهم الديني المعصوم أو وكيل الإمام المعصوم!) فإنهم يحرضون الشيعة العرب بهذه الحجة لهدم بلدانهم وعمرانهم باسم آل البيت الذين يحترمهم المسلمون جميعا ويقدرونهم باعتبارهم ذرية النبي وآله!

وإذا كان الدين والمذهب يستخدمان بهذه الطريقة، فأي معنى يبقى للاعتدال، وماذا صار التطرف يعني؟ التطرف من معانيه رفض الآخر وإحلال دمه من طريق تكفيره، أي الزعم بارتداده عن الإسلام. و«داعش» والمتطرفون الآخرون يفعلون ذلك باسم السنة. والسنة يقاتلونهم (دون أن يكفروهم) ليس منذ ظهور «داعش»، بل منذ ظهور «القاعدة» وهجماتها على العرب والمسلمين والعالم. لكنّ المرشد الإيراني والسيد نصر الله وكثيرين غيرهما يقومون بنفس أفعال «داعش» قولا وعملا. وهذا ليس في سوريا والعراق فقط؛ بل وفي لبنان والبحرين واليمن؛ وفي غير البلدان الخمسة! ماذا نسمي أفعال الميليشيات الإيرانية في سائر البلدان التي توجد فيها؟ إنها لا تكتفي بالقتل من أجل الإخضاع. بل تضيف لذلك، أو تؤسسه على إحلال الدم بالتكفير. ولا يزال هذا الأمر يجري كل يوم منذ عقد ونصف العقد. وكلما قال سياسي عربي أو دولي، إن الإيرانيين سيصغون أخيرا لنداء المصالح والعلاقات الجوارية والتاريخية والدينية، أجابوا على ذلك بأنهم لا يريدون علاقة بغير الولايات المتحدة، أما الآخرون من العرب والمسلمين فليس لهم إلا الخضوع أو القتل باسم التطرف والتكفير أو التآمر مع إسرائيل أو الإرهاب، أو الأمور الأربعة معا! وها هو عبد الملك الحوثي يعرض على أميركا التحالف ضد «القاعدة» أو القتال معها ضدها، لكنه في الوقت نفسه لا يزال يرفع شعار: الموت لأميركا، والموت لإسرائيل!

المفهوم والواضح أن الإيرانيين يريدون تحويل العالم العربي إلى مناطق نفوذ يسيطرون عليها باسم الدين والمذهب: فما علاقة ذلك بالاعتدال، أو لماذا ينبز المتطرفون السنة بالإرهاب، ولا يوصف المتطرفون الشيعة بذلك؟ لذلك قصة تستحق أن تروى. فقد ظهر الثوران الأصولي العنيف لدى السنة والشيعة في سبعينات القرن الماضي. أما الثوران الشيعي فقد استطاع عام 1979 الاستيلاء على الدولة الإيرانية، وتحويلها من خلال ولاية الفقيه إلى دولة دينية، يسود فيها وكيل الإمام المعصوم، الذي يضاهيه في العصمة أو على الأقل في اعتقاد وجوب الطاعة. وقد عارضت مرجعيات شيعية هذا التسييس للمذهب واعتبرته خطرا عليه. لكن الدولة الإيرانية بقدراتها المالية والأمنية أسكتت معظم الأصوات، إن لم يكن جميعها. وحتى السيستاني الذي يعارض امتداد ولاية الفقيه إلى خارج إيران، تظل إمكانياته محدودة وإن لم تكن منعدمة. بدليل أنه استطاع تنحية المالكي المتأيرن، لكنه لم يستطع أن يقول شيئا ضد الميليشيات الشيعية المقودة من إيران، والتي كان هو أول الداعين إليها بعد هجمة «داعش»!

يعني الاعتدال الديني الاتجاه الرئيسي أو الـ«Main Stream» في كل دين، أو في كل مذهب. لكن ماذا إذا استطاع التطرف الاستيلاء على رأس المذهب ومعظم الجمهور؟! ولاية الفقيه الآن هي الاتجاه الرئيسي في المذهب الشيعي، ولها معارضون، لكنها هي السائدة، إنما أين هو الاعتدال الشيعي؟ المنطق يقول إن الاعتدال في هذا السياق يعني عدم القتل وعدم التكفير والقول بالفقه التاريخي المستقر للعيش داخل المسلمين، وبين المسلمين وغيرهم. وكل ذلك يقول به الولي الفقيه ظاهرا، لكنه يخالفه على طول الخط سرا وعلنا، وفي الدين، كما في السياسة. وإلا فما معنى التكفير والقتل باسم الكفر أو الخيانة في كل مكان، وتسليط الناس بعضهم على بعض باسم نصرة مذهب آل البيت؟!

المتطرفون السنة ما استطاعوا الاستيلاء على السلطة في أي دولة عربية أو إسلامية كبرى أو رئيسية، ولذلك انصرفوا للعنف والفتك باسم الدين، والحرب على المسلمين الآخرين وعلى العالم. وهكذا بقي الإسلام السني في تياره الرئيسي معتدلا، وانصرف صونا لدينه ودوله لمصارعة الأصوليات السنية الثائرة! إن هذه الأصوليات السنية العنفية الشيعية والسنية متطرفة وإرهابية، لأنها تهدد الدول والمجتمعات والأديان، وترتكب المذابح باسم الدين وباسم المذهب.

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

... وفي نهاية السنة الرابعة، أبدى العالم مؤشرات العجز عن إغاثة اللاجئين السوريين، وواصل نظام دمشق إظهار لا مبالاته الكاملة. أبدى المانحون سأماً من حروب غزة واستعجلوا ضوءاً في آخر النفق، فيما يتحدّث الاسرائيليون عن احتمال حرب قريبة. وأي حرب تطول يصبح التمويل المخصص للإيواء والإطعام والتدفئة أشبه بتمويل للحرب نفسها. في الشهر الأخير، برز خطر العجز الإغاثي في لبنان خصوصاً، شعرت المنظمات بجزع بالغ سُمعَت أصداؤه في نداءات استغاثة أطلقتها. وفي المؤتمر الأخير في برلين، اتضح أن الحاجة الى المال باتت أكبر بكثير من عروض التبرعات لمنطقة لا تنتهي صراعاتها. فخريطة الإغاثات المطلوبة تشمل أيضاً بلداً نفطياً مثل العراق، وهي ماضية في الاتساع: سورية، غزة، اقليم كردستان العراق، لبنان، الاردن، تركيا... بشرٌ كثرٌ دمّرت بيوتهم وأرزاقهم وسُوّيت أحياؤهم وحاراتهم بالحضيض، أو اقتُلعوا من مناطقهم وأرضهم وأُجبروا على التشرّد من قلب غزّة لأنهم يزعجون قوة الاحتلال، من الموصل والأنبار لأنهم مسيحيون أو أيزيديون أو سنّة، ومن معظم مدن سورية وبلداتها لأن نظامهم يعتبرهم مواطنين زائدين، ووجبت مساعدتهم على البقاء. بل إن منظمات الاغاثة تواجه الآن واقعاً جديداً، فعليها أن تساعد أيضاً لبنانيين وأردنيين وأكراداً تأثرت أوضاعهم بوجود اللاجئين على أرضهم.

«نفد لدينا الكلام»، قالت فاليري آموس منسّقة الإغاثة في الأمم المتحدة، «لنصف كامل الوحشية والعنف والاستهانة بحياة البشر» في سورية التي أصبحت من «أكثر الأماكن خطورة على الأطفال في العالم»، فأكثر من خمسة ملايين طفل فيها يحتاجون الى مساعدة فورية لأنهم «يتعرّضون للقتل والتعذيب وللعنف الجنسي من جميع أطراف الصراع، وفي الشهور الأخيرة زادت التقارير عن قتل الأطفال وإعدامهم علناً وصلبهم وقطع رؤوسهم ورجمهم حتى الموت، وأصيب ملايين منهم بصدمات عنيفة من هول ما اضطروا لأن يروه». وهذه خلاصتها قبل أن تغادر مهمتها: «أصبح المجتمع الدولي متبلّداً ازاء الأرقام الجامدة والمأزق السياسي»... لم تعد قادرة على التمييز بين النظام السوري و «داعش» وفصائل اخرى، وإذ تقاربت الأحوال زالت الفوارق أيضاً بين «الدواعش» والاسرائيليين، وبينهم وبين «نظام المالكي» وميليشيات ايران. منطقة موبوءة بإجرام أشد فتكاً من «الايدز» و «ايبولا».

بالفعل لم يعد أحد يحصي الضحايا. تجمّد الرقم المتداول عند حدّ المئتي ألف انسان قتيل في سورية، كما لو أنه أقصى ما يتقبله الضمير في مقتلة تدور أمام الأنظار، كما لو أن العالم يعتبره «معقولاً»، «مقبولاً»، شرط أن يتوقف، لكنه لا يتوقف، بل إنه فاق المئتي ألف قبل زمن طويل من اعتماد هذا الرقم المروّع معياراً للفظاعة التي قتلت أي ارادة دولية لمواجهتها. الفظاعة نفسها سبق أن ابتُلعت مراراً في غزة، وفي العراق، من دون أن تحرّك المجتمع الدولي. ماذا عن مئات آلاف المفقودين وما هو مصيرهم؟ وماذا عن اللاجئين في المخيمات، هل يعتقد أحد أنهم يعيشون أم يموتون بشكل آخر؟

كالعادة أفلتت اسرائيل العنان لغرائزها هذه السنة فشنّت حربها الثالثة (خلال ستة أعوام) على غزة، وكرر العالم تركه مجرمي الحرب يفلتون من العقاب، حتى أن هؤلاء لا يترددون في التنبيه الى الأخلاقيات: بنيامين نتانياهو يقول إن اوروبا اذ تعترف بالدولة الفلسطينية لم تتعلّم من دروس «الهولوكوست»، لكن هل تعلّم هو شيئاً؟.. هذا «النموذج» الاسرائيلي فعل فعله طوال العقود الستة الماضية في شيطنة الأنظمة العربية، فغدت سلطات احتلال لبلدانها وشعوبها وصار حكامها، تحديداً في سورية والعراق، نسخاً مقلَّدة من شارون ونتانياهو. يعيب الاسرائيليون على الآخرين نسيان «المحرقة» فيما هم يعيدون انتاجها، وعاب بشار الاسد ونوري المالكي وسيدهما الايراني على عرب وغير عرب دعمهم لـ «الارهاب» فيما كانت الأنظمة الثلاثة تتفنن في تصنيع الوحش «الداعشي» حتى صار لفترة حليفها الرابع في تقتيل السوريين والعراقيين (من كل المذاهب)، ثم راحت تنسب نشأته وصعوده الى مصادر شتى، تارة الى تركيا وطوراً الى اميركا وإسرائيل، ما يؤكد المؤكّد وهو أن الجميع شركاء في ذلك التقتيل، وأن «داعش» صنيعتهم مثلما هو الآن عدوّهم الأول.

الأخطر أن الجميع يبحثون حالياً عن أفضل السبل لاستثمار وحشية «داعش» في خدمة مصالحهم، وعلى رغم أن صناعة السلاح تعيش أكثر مراحلها ازهاراً بعد سبعة أعوام من التراجع (أرقام السنة تقترب من 90 بليون دولار)، إلا أنهم يتلكأون في تقديم الطعام والرعاية الصحية الى اللاجئين (8 ملايين نازح سوري و12 مليوناً في الخارج يحتاجون الى المساعدة، وكذلك نحو مليوني عراقي، عدا أكثر من مئتي ألف غزّي بلا مأوى، وفقاً لآخر تقديرات للأمم المتحدة). وفي غمرة المواجهة مع «داعش»، ينسى الجميع الظروف التي ساهمت في ظهوره، والأسباب التي يقولون إنهم يريدون تبديدها. لكن مجريات الحرب تبدو، على العكس، حافزاً لاستيلاد جيل آخر من الارهاب: «التحالف» ونظام الاسد يضربان معاً في الرقّة، الأول يستهدف «داعش» والآخر معارضيه من المدنيين. ويغير «التحالف» الذي تقوده اميركا على مواقع في العراق ثم يتقدّم الايرانيون وميليشياتهم لغزوها واحتلالها. خلال ذلك، وفي السياق نفسه، كانت حرب اسرائيل (بتأييد اميركي) على غزّة، ثم «الفيتو» الاميركي على أي مشروع فلسطيني في مجلس الأمن» وكأن واشنطن تقول للفلسطينيين إن قبول الاحتلال الاسرائيلي هو أفضل الخيارات المتاحة لهم طالما أن أي مقاومة حتى السلمية مرفوضة وأن المفاوضات أضحت حلقة مفرغة.

مع دخول «داعش» المعادلة، صارت الأولوية لتقتيل أكبر عدد من قادته ومقاتليه، فلا خيار معه سوى إلغائه دوراً ووجوداً، فهو لا يعرض التفاوض ولا أحد يرغب في التفاوض معه. ولعل المواجهة أظهرت «فائدة» وحيدة لهذا التنظيم، اذ إنه وسيلة الكثير من الأطراف لتحقيق مكاسب، فظهوره أتاح للأميركيين عودة غير مستَحَقَّة كـ «منقذين»، وسوّغ للإيرانيين تدخلاً أكثر سفوراً وفجوراً كـ «محاربين ضد الارهاب»، وفتح للأتراك بازاراً يساومون فيه على مكانتهم ودورهم كـ «قادة الاسلاميين» في الاقليم، فيما كرّس غياب العرب أكثر فأكثر، حتى أن «الحرب على داعش» باتت مدخلاً لتحديد مستقبل سورية كبلد موحّد أو مفكك، وكذلك مستقبل العراق. كما لو أن كل كلمة في اسم هذا التنظيم تلغي ما قبل وما بعد، فلا هو «دولة» ولا هو «اسلامي» ولا هو «العراق» أو «الشام». أما إضعافه والقضاء عليه فقد يكونان ارهاصاً لإنشاء كيانات عدة بمثابة «مكافآت» للدول النافذة في الاقليم، طالما أن دستور عراق ما بعد الاحتلال الاميركي يمنح الحق في «الفدرلة» كترجمة عربية خاطئة لـ «الانفصال»، وطالما أن خطة ستيفان دي ميستورا تلحظ امكان انشاء كيانات لا مركزية غير مرتبطة بأي مركز. أما اسرائيل فقد تكون مكافأتها بالمساعدة في تصفية قضية شعب فلسطين وأرضها.

ما الهدف من الحرب الراهنة، أهو القضاء على «داعش»، ثم ماذا بعد؟ لا شك في أن عدم الوضوح بالنسبة الى «ما بعد» يلقي بظلال قاتمة على «وحدة» الهدف. فما نعتقد أن اميركا وايران تحاربان من أجله قد لا يكون واقعياً، فكلاهما تحارب خارج أرضها، وفي اتفاقهما أو اختلافهما إشكالات تتعلق بالشعب والأرض اللذين تريدان طرد «داعش» منهما. وبالنظر الى ما هو جارٍ، فإن الحرب، من رؤية سياسية للعراق وسورية وكذلك لفلسطين، تبدو منذ الآن وصفة لخطرين مستقبليين: أولهما ان المعاناة الانسانية للاجئين والمهجّرين لن تنتهي قريباً، بل ستتفاقم وتؤدي الى مآسٍ أكبر، والآخر أن هذه المآسي معطوفة على «انتصار» تسجّله ايران ستعني ترسيخاً وتجديداً للإرهاب أياً تكن تسمياته...

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

المجتمع السُّوري مجتمعٌ فسيفسائيٌّ، سوريا تركيبةٌ فسيفسائيَّةٌ، التَّركيبة الفسيفسائية السُّورية... تعابير كثر تكرارها بمبالغة غير مسوغة أحياناً مع انطلاقة الثَّورة السُّورية. كان التَّكرار محليًّا ثُمَّ صارت تلوكه كلُّ الألسن واللغات ووسائل الإعلام والتَّصريحات السِّياسية والإعلاميَّة حَتَّىٰ بتنا نظنُّ أنَّ الفسيفساء السُّورية هٰذه غزو فضائيّ أو نيزك سيخبط الأرض بذيله أو نفسه.

كلا أيها السَّادة. المجتمع السوري ليس مجتمعاً فسيفسائيًّا. وهٰذه أكبر خدعة ضُحِك بها علىٰ السوريين الذين تقبلوها بسذاجة من دون أدن يدروا أبعادها.

الفسيفساء السُّورية هٰذه عبارةٌ غير جديدةٍ في حقيقة الأمر. لقد كان السُّوريون علىٰ هبل يكررونها فرحين بها، ويتغنون فرحين طربين بأنَّ سوريا مجتمع فسيفسائي وكأنهم يفرحون بفوزهم بكأس العالم!!!

لم نجد أبداً في أدبيَّات ما قبل البعث مثل هٰذا الوصف لسوريا، وإن مرَّ فمرَّ عرضاً أو شعراً غير مقصود. منذ استلم البعث السلطة في سوريا، وأنا لا أدين البعث بذاته أو بكونه حزباً، بدأ ترويج هٰذه البضاعة بطريقة ذكيَّة حَتَّىٰ صارت أنشودة يتغنى بها السُّوريون ويفخرون بها.

لا شك في أنَّ من يروج مثل ذۤلكَ بمثل هٰذا الذكاء يهدف هدفاً كبيراً. الهدف الكبير قد يكون خيراً وقد يكون لا يكون خيراً. وما وصلت إليه سوريا اليوم يبدي حقيقة تسويق هٰذا التوصيف. التَّاريخ لا تصنعه مصادفةٌ، وهٰذا عنوان كتاب باتريك سيل عن حافظ الأسد.

مع انطلاقة الثَّورة السُّورية بدأت التَّجليَّات الحقيقيَّة لهذه العبارة فصرنا نسمع عن التشكيل الفسيفسائي في سورية وخطورة هٰذه الفسيفسائية، وخصوصية هٰذه الفسيفسائية، وضرورة مراعاة هٰذه الفسيفسائية...

لقد بدا التصوير وكأنَّ سوريا استثناء تاريخيٌّ لا نظير له في العالم. وكأنَّ سوريا هي الوحيدة في هٰذا التشكيل الفسيفسائي.

والحقيقة أنَّ هٰذا التَّصوير ذاته هو الوهم التاريخي الأكبر الذي ساهم في صوغه فكر لئيم قذر. سوريا لا تختلف عن أيِّ بلدٍ في العالم علىٰ الإطلاق، بل إنَّ سوريا تكاد تكون هي الأقل تنوعاً في العالم إذا ما قورنت بالدُّول الأُخْرَىٰ. فلماذا سوريا دون خلق الله توصف بالفسيفسائية؟

لننظر في التَّركيبة السُّكَّانية السُّورية وما يدور من دندنة علىٰ وتر التَّركيبة الفسيفسائية السُّورية لنعرف حقيقة هٰذه العبارة المخربة والمدمرة. التَّركيبة السُّكَّانية لأيِّ دولة في العالم ينظر إليها من إحدىٰ زاويتين منفصلتين لا علاقة لأيٍّ منهما بالأُخْرَىٰ. هاتان الزاويتان هما العرقية أو الدينية/ الطائفيَّة. وأكرر سلفاً أنَّهُ لا يجوز الجمع بينهما لأنَّهُ لا يوجد بينهما أيُّ رابط يسمح بجمعهما معاً، فإمَّا أن نبحث في التَّركيبة علىٰ الأساس العرقي أو علىٰ الأساس الديني والطائفي. يشبه ذۤلكَ تماماً تصنيف أفراد مجتمع ما علىٰ أساس العائلات أو علىٰ أساس العمل. ففي كلِّ عائلةٍ يوجد من يعمل مختلف الأعمال. فكيف يمكن التَّصنيف علىٰ هٰذين الأساسين المتفارقين معاً؟

من النَّاحية العرقيَّة نحن أمام تصنيفين. التَّصنيف الأكثر اشتهاراً وتداولاً هو الذي يقول إن السُّوريين يتوزعون عرقيًّا علىٰ النَّحو التالي:

ـ العرب 93%

ـ الكورد 5 %

ـ آخرون([1]) 2 %

التصنيف الثاني علىٰ أساس ما كان يؤكده الأكراد قبل الثَّورة السُّورية، فهم كانوا يقولون إن نسبة الأكراد هي 8%، وكان التصنيف الرائج علىٰ هٰذا الأساس هو:

ـ العرب 91%

ـ الكورد 8 %

ـ آخرون 1 %

ولٰكنَّ الأكراد بعد الثَّورة، وخاصة عند إثارة الكلام في نسب التَّركيبة السُّكَّانيَّة السُّوريَّة صاروا يقولون إنهم 15%، وثَمَّة من يقول منهم إنهم يمثلون 20%، ورُبَّما تكون نسبتهم بعد فترة أكثر من نصف سوريا. الكلام سهل جدًّا.

السُّؤال الآن: أين الفسيفسائية العرقيَّة في سوريا؟ أيعقل أن تكون مثل هٰذه التَّركيبة فسيفسائيَّة؟

إذا قارنا هٰذه النِّسب مع معظم دول العالم، ولن نقول كلها، وجدنا أنَّ سوريا من أقلِّ دول العالم تنوعاً عرقيًّا علىٰ الإطلاق، انظروا إلىٰ أي دولةٍ أوروبيَّة والتنوع العرقي فيها، أليست سوريا هي الأقل؟ انظروا إلىٰ كثيرٍ من الدُّول الآسيويَّة والعربيَّة ومعظم دول القارتين الأمريكيتين ولا أتحدث عن كندا والولايات المتحدة فالتنوع فيها منقطع النَّظير... أليست سوريا هي الأقل تنوعاً عرقيًّا؟

أيُّ دولة من كلِّ هٰذه الدول تراعي حقوق الأقليات بالطريقة التي يريدون فرضها علىٰ سوريا والدول العربية؟؟

أي دولة هي التي يثار فيها حديث عن الأقليات بالطريقة التي تثار فيها عن سوريا، وكذۤلكَ الدُّول العربيَّة؟

لماذا سوريا فقط علىٰ رأسها ريشة، وفيها فقط تثار هٰذه الأحاديث؟

المجتمع الدولي لئيم لا يريد الخير لنا. هٰذا صحيح. ولٰكن لماذا يكون أبناء مجتمعاتنا أداة غبية لهذا اللؤم ويسيرون مع تفتيت المجتمع والدولة؟

قد يقول قائل هنا إنَّ المشكلة هي في التَّنوع الطَّائفي والديني وليس العرقي.

حسناً. سنذهب معهم فيما يريدون، ما الذي يوجد تحت باب التَّنوع الطَّائفي؟

إذا نظرناً إلىٰ المجتمع السُّوري من النَّاحية الطَّائفيَّة وجدنا أنَّ التَّشكيلة الطَّائفيَّة السُّوريَّة لا تختلف أبداً عن أي تشكيلةٍ طائفيَّة في معظم دول العالم. لا تختلف بالمطلق والعام، ولٰكن إذا نظرنا إليها من ناحية النِّسب سنجد أنَّها من أقل دول العالم تنوُّعاً طائفيًّا يدعو إلىٰ الخلاف أو الاختلاف أو الدُّخول في أيِّ سجالٍ حقوقيٍّ.

نحن أمام أكثر من إحصاءٍ أو تقديرٍ إحصائيٍّ. للتَّوزع السُّكَّاني علىٰ أساسٍ دينيٍّ في سوريا. علىٰ أساس دينيٍّ لا طائفي لأنَّهُ يفترض منطقيًّا أن طوائف الدِّين الواحد لا تحتسب تنوُّعاً دينيًّا. ومع ذۤلكَ نحن سنعد الطَّائفة ديناً لإرضاء طموح الفسيفسائيين.

التَّصنيف الأول وهو التَّصنيف الرَّسمي للدولة السُّورية، وهو تصنيفٌ مسيسٌ فيما يخص العلويين لأنَّ السلطة تريد رفع نسبتهم قدر المستطاع لعدم ظهور مدىٰ أقليتهم بالنسبة للتركيبة السُّكَّانية. ففي حين أنَّ النِّسبة في كلِّ التقديرات لا تزيد عن 8% فقد جعلها تصنيف الدولة 11.5%، وكذۤلكَ رفع في نسبة الدُّروز وكلَّ الأقليَّات الأُخْرَىٰ فوق الحقيقة، فجاء التصنيف علىٰ النَّحو التَّالي:

مسلمون (سنة) 76.1 %.

علويون 11.5 %.

مسيحيون 4.5 %.

دروز 3 %.

إسماعيليون 1 %.

شيعة اثني عشرية 0.4 %.

المجموع وفق هٰذا التصنيف 96.5%، يبدو أن الأقليات الدينية الأُخْرَىٰ افتراضاً هي 3.5%.

التَّصنيف الثاني هو التَّصنيف الأمريكي الذي صدر بعد فترةٍ من التَّصنيف الرَّسمي السُّوري، ولا يختلف عنه كثيراً في المبدأ. فحافظ تقريباً علىٰ نسبة العلويين، ورفع نسبة المسيحيين إلىٰ 8% الأمر الذي لم يكن في تاريخ سوريا منذ ما بعد الفتح الإسلامي إلىٰ اليوم. وكان التوزيع علىٰ النحو التالي:

مسلمون (السنة) 77 %.

علويون 10 %.

مسيحيون 8 %.

دروز وإسماعيليون وشيعة 3 %.

آخرون 2 %.

التَّصنيف أو التَّوزيع الثَّالث هو الذي قدمه عبد الحليم خدام وزير الخارجيَّة ونائب رئيس الجمهورية طيلة حكم حافظ الأسد وسنوات بشار الأولىٰ، ولديه المعلومات الفاصلة في ذۤلكَ فيما يفترض، وهٰذا التَّوزيع الذي قدَّمه علىٰ النَّحو التالي:

مسلمون (السنة) 80 %.

علويون 9 %.

مسيحيون 5 %.

آخرون 6 %.

من مقاطعة جميع التَّقديرات الإحصائيَّة، وكلها تقريباً تبالغ في نسب الأديان كلها فيما تقلل من نسبة المسلمين (السنة) نجد أنَّ التَّركيبة السُّكَّانية هي تركيبة إسلاميَّة خالصة، ونسبتهم الحقيقة نحو 85%، وأكثر أقلية دينية هي العلويون الذين لا تزيد نسبتهم بحال من الأحوال عن 8%، وبعدهم فوراً المسيحيون الذين لا تزيد نسبتهم حسب تقديرات المسيحيين السُّوريين عن 3%، ومع ذۤلكَ ففي أكبر التقديرات لا تزيد نسبتهم عن 5%. ومع ذۤلكَ سنقبل جدلاً وافتراضاً نسبة ال 80% للمسلمين، وعشرين بالمئة للآخرين بينهم 13% للعلويين والمسيحيين.

فبماذا تختلف هٰذه التَّركيبة في المبدأ عن تركيبة معظم دول العالم في الغرب والشرق والشمال والجنوب؟؟؟ بماذا تختلف سوريا عن دول أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا من ناحية التَّركيب الديني؟ فلماذا تعد التَّركيبة السُّورية فسيفسائيَّة ولا تعدُّ الأمريكية كذۤلكَ أو الفرنسيَّة أو الهنديَّة وكلها تفوق التَّركيبة السُّورية فسيفسائيَّة؟؟؟

رُبَّما هناك دول أقل من سوريا في هٰذا التنوع، ولٰكنَّ سوريا هي أقل من معظم دول العالم في هٰذا التَّنوع، وخاصَّة من الجانب الذي يستدعي الإرباك أو الاختلاف في تحديد هويَّة الدولة. فأي دولة فيها 80 بالمئة من السُّكَّان من طبيعة واحدة مثل سوريا؟

أستثني القليل من الدول، ولٰكن بالتأكيد سوريا من أقلِّ دول العالم تنوُّعاً يستدعي الخلاف في تحديد الهوية من الناحية الدينية/الطائفية، وهٰذه دول العالم أمامناً وتركيباتها أمامنا.

فلما يجب علىٰ سوريا أن تمزق هويتها إرضاء للغرب أو الشَّرق أو الأغبياء؟

لماذا سوريا فسيفساء وليست إيران ولا الباكستان ولا أمريكا ولا كندا ولا فرنسا ولا الهند...؟؟؟؟

سؤالٌ سنظلُّ نكرِّره: الآخرون يريدون لنا نتمزق فلماذا نساهم في تمزيق وطننا؟

هنا قد يوجد من يتفذلك ويقول: أنت نظرت إلىٰ الأمر من زاويتين العرقيَّة مستقلة عن الطائفية والطائفية مستقلة عن العرقيَّة. ماذا لو دمجنا الأمرين معاً ألن يكون هناك تنوعٌ كبيرٌ وخطيرٌ؟

هنا أيضاً وهمٌ جديدٌ وتضليلٌ خطير انطلت لعبته في العراق عندما قسم هٰذا التقسيم المزدوج فقيل الشيعة 40%، المسلمون (السنة) 30%، الأكراد 30%!!! لاحظوا هٰذا الخلط فالشيعة عرب يشتركون مع المسلمين (السنة) بالعرق، والأكراد مسلمون (سنة) يشتركون مع العرب المسلمين (السنة) بهٰذا. فكيف اتَّسق هٰذا التوزيع؟ اتَّسق لغاية التقسيم والتَّفتيت الذي أرضى الشِّيعة والأكراد. إنَّهُ تقسيمٌ يشبه تقسيم أفراد مجتمع علىٰ أساس الطول، ثمَّ علىٰ أساس العائلة، ثمَّ جمع التقسيمين!!

وعلىٰ رغم ذۤلكَ وإرضاء لمطامع الفسيفسائيين سنذهب معهم في هٰذا التقسيم. فماذا سيكون؟

إذا قسمنا سوريا بهٰذا الاعتبار السريالي أي عربي مسلم، عربي علوي، عربي مسيحي، عربي شيعي، عربي درزي، عربي إسماعيلي، كردي مسلم، أرمني مسيحي، شركسي مسلم، آشوري مسيحي... إلىٰ آخر هٰذه الهستريا، فسنجد أنَّ العرب المسلمين (السنة) هم أكثر من 70%، ثمَّ الأكراد والعلويون بنسبة 8% لكلٍّ منهما، وواحد وأقل من واحد بالمئة لكل الأصناف الأُخْرَىٰ، علىٰ النحو التالي:

حَتَّىٰ بهٰذا التَّوزيع السِّريالي الهستيري تبقى هويَّة المجتمع السُّوري هي ذاتها، وأكثر الأقليَّات وجودهاً هي أقل من أن يحقَّ لها المجادلة في هويَّة المجتمع والدَّولة. وما خلاها من أقليَّات الأصناف الأُخْرَىٰ أقل من نصف واحد بالمئة لكل منها علىٰ الأكثر. وهي كلها نسب موجودة في كل دول العالم ولا تثار حولها أي نقاشات أو جدالات تحت أي مسمى.

مهما أثير من اعتراضات فإنها لا تغير الحقيقة، وتتهاوى أمام الواقع الصَّريح هو الهويَّة الصَّريحة للمجتمع السُّوري التي لا تختلف، في أسوأ تقدير، عن معظم دول العالم من الناحيتين العرقية والطائفية أو الدينية. ومع ذۤلكَ لا يوجد أي تشريعات أو محاصصات طائفية ولا عرقية في هٰذه الدول كلها. توجد دولة مواطنة، دولة قانون. نحن لا نريد أي محاصصة في دولتنا، ولن نقبل بأي محاصصة. نحن نريد دولة المواطنة والقانون.

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

إذا كان صحيحاً أن إيران أرسلت قوات عسكرية «نظامية» إلى سوريا للقتال في دير الزور بحجة مواجهة تنظيم «داعش» فإن هذا يعتبر تطوراً في غاية الخطورة إذْ أنها بهذه الحجة ستقوم بإحتلال دولة عربية رئيسية وأساسية وإذْ أن هذا سيشكل تهديداً لكل الدول المجاورة بما فيها تركيا التي بقيت على مدى الأربعة أعوام الماضية تتحاش تردي خلافاتها مع طهران ولأسباب كثيرة ومتعددة أهمها المصالح الإقتصادية التي قفزت في السنوات الأخيرة إلى أرقام فلكية.

والمعروف أن التدخل الإيراني في سوريا كان منذ اليوم الأول الذي إنطلقت فيه شرارة الثورة السورية في عام 2011 ولكن هذا كان قد تم من خلال الميليشيات المذهبية التي تم إستيرادها حتى من أفغانستان وحتى من باكستان وبالطبع من إيران نفسها ومن العراق وذلك بالإضافة إلى كبار الجنرالات من حراس الثورة الإيرانية وفي مقدمتهم النجم الساطع قاسم سليماني وبالإضافة إلى ميليشيات حزب الله (اللبناني) ‼.

إنه تطور خطير جداً وهذا يؤكد كل ما قيل عن أن إيران ومعها هذا النظام السوري قد ساهمت في إختراع «داعش» والهدف هو إلصاق تهمة الإرهاب بالمعارضة السورية وهو إظهار أن نظام بشار الأسد مثله مثل كل الدول المنضوية في إطار التحالف الدولي لديه الرغبة والقدرة للمشاركة في هذه الحرب الكونية التي تشن على هذا التنظيم الذي لم يطلق ولا طلقة واحدة ضد القوات الحكومية السورية والذي لم يتفوه ولا بكلمة واحدة ضد نظام الولي الفقيه رغم كل ما يفعله في العراق وفي «القطر العربي السوري» وفي لبنان واليمن وفي المنطقة كلها.

والغريب والمستغرب هنا هو أن الولايات المتحدة تصمت صمت أهل القبور إزاء هذا التطور الخطير جداً الذي يستهدف أمن هذه المنطقة كلها وإن اسرائيل تفعل الشيء نفسه وهذا يعني أن وراء الأكمة ما وراءها وأن هذا التردد الأميركي بالنسبة للأزمة السورية المتفجرة ليس لا مجرد خطئ في الحسابات والتقديرات ولا مجرد مناورات لإسقاط نظام بشار الأسد بدون إغراق الشرق الأوسط بحروب مدمرة قد لا تنتهي لعقود مقبلة عديدة.

إعتقد كثيرون أن هدف زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني الأخيرة إلى سوريا ،التي شملت العراق ولبنان أيضاً، هو إقناع بشار الأسد بالحل الذي لا يزال غامضاً لإنهاء الأزمة السورية لكن إتضح من خلال تصريحات هذا المسؤول المقرب جداً من مرشد الثورة علي خامنئي أن المعلومات التي تتحدث عن وصول قوات إيرانية إلى دير الزور فيها الكثير من الصحة فإيران لا يمكن أن تفرط بهذا النظام الذي يشكل نقطة الإرتكاز لمشروعها التمددي في هذه المنطقة والذي كان له الدور المؤثر خلال حرب الثمانية أعوام العراقية–الإيرانية ولهذا فإن إيران لن تسمح بإزاحة نظام دمشق حتى وإن هي إضطرت لإرسال كل ما تملكه من ميليشيات وقوات عسكرية إلى الأراضي السورية.

إن إيران هي المسؤولة ،ومعها روسيا بالطبع، عن كل هذا الدمار المروع الذي حلًّ بسوريا وعن نزوح الملايين من السوريين من بلدهم وعن قتل مئات الألوف من هؤلاء وإن إيران عندما ترسل قوات إلى دير الزور بحجة مواجهة تنظيم «داعش» ،الذي بإمكانها مواجهته في العراق، فإنها في حقيقة الأمر تستهدف تركيا وأنها تستهدف المنطقة كلها والغريب أن الولايات المتحدة لا تحرك ساكناً إزاء هذا التطور وإن إسرائيل تكتفي بمتابعة هذه الأخبار وكأنها ليست مستهدفة وكأنها ليست في هذه المنطقة فهل أن هناك مؤامرة ستكشف حقيقتها الأيام المقبلة وهل أن هناك لعبة دولية جديدة يا ترى!!

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

لم تعد الشعارات خبزاً يومياً للشعب السوري، كذلك الأحلام والطموحات لم تعد متعته الروحية السورية. عندما تغيب ملامح الحياة، ويصبح العيش نضالاً لحظياً في وجه الموت الذي نبتت له آلاف الأذرع، ونُفخت فيه مثلها من النيات، لا يعود من المجدي الوقوف في وجه الأسئلة الكبرى، فمساحات الوعي المترف تضيق حتى تكاد تنعدم، بل إن الأهداف تتواضع، وتنحشر في زاوية المثالية المؤجلة التي لا مكان لها في واقع يفرض، مع شروق كل صباح، ذرائعيته النهمة.

لم يعد البركان يحرق المناطق المشتعلة، فحممه وصل لهيبها إلى الشواطئ المغمورة بالماء، ولم يعد للماء قدرته على إطفاء حرائق الجوع، وانعدام الأمن والأمان وانغلاق سبل العيش. وطن منكوب من أقصاه إلى أقصاه، يلوب أبناؤه خلف قطرة أمل ترطب أرواحهم اليابسة، ولا أمل. لماذا مطلوب من الآباء أن يقدموا أبناءهم وقوداً لحرب لا ترتوي، ولا تريد أن ترتوي؟ وفي المقابل، من بقي على حدود الموت يحاصره الهلاك بأنياب مدماة، فلا الجوع يرحم، ولا البرد، ولا المرض، ولا شيء في هذه الحياة التي لا تشبه الحياة، في هذا الواقع البائس البارع في سورياليته؟

صارت أحلام غالبية السوريين هي الفرار، الهروب، الخلاص من طاحونة الموت، ومن إعجاز السؤال: لماذا كل هذا الموت ومن يدعمه؟ فنراهم لاجئين في دول الجوار، وفي مناطق أبعد وأكثر بعداً، حاملين معهم خيباتهم، وذاكرة تنمو وتتفاعل في أعماقهم بأشكال شتى.

إن كان هناك بقية من حلم بوطن سوري واحد، قادر على العيش مستقبلاً، فلا بد من الالتفات إلى مشكلات متنوعة وعديدة، تتمكن من السوريين، ليست المشكلات هي التي يواجهها الداخل السوري، على جسامتها، فحسب، بل مشكلات السوريين في الخارج، أولئك الذين هجّرتهم الحرب الرهيبة من بيوتهم، فطفروا في بقاع الأرض.

ينشغل العالم بمشكلات اللاجئين، خصوصاً المقيمين في دول الجوار وفي المخيمات، الذين يتعرضون لأبشع أنواع العذاب اليومي والجوع والفقر والبرد، أطفال بلا مدارس، ولا رعاية صحية، ولا أحلام حتى، يكبرون وتكبر الأسئلة في مداركهم، من دون أن يلاقوا أجوبة عليها.

السوريون اللاجئون إلى الدول الأوروبية، منهم من ركب المخاطر، وجازف بحياته، وفقد من فقد في رحلة الوصول إلى بلد أوروبي، طمعاً بما تقدمه حكومات هذه البلدان للاجئ من مسكن وضمان صحي، وراتب يخوله العيش مع أولاده، لهم مشكلاتهم الاجتماعية والإنسانية، كما لأمثالهم من لاجئي المخيمات، يجب الالتفات إليها وضبطها واحتواؤها، قبل أن تتفاقم وتصبح عقداً مستعصية، أو قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في لحظة ما، ما سيؤدي إلى نتائج سيئة ترتدّ إليهم.

للحروب طبائعها ونتائجها وإمعانها في هتك الشعوب والمجتمعات، والتاريخ حافل بهذه "المحافل" التي تدلّ على أنها الوضع الطبيعي للبشرية، قياساً بفترات السلام التي عمت العالم منذ القدم، وكانت قصيرة، بحيث يمكن نسيانها. هناك شعوب استفادت من تجاربها الكارثية، فنهضت وبنت دولاً وأوطاناً، وشعوب أخرى تشبهنا لا زالت تجتر الماضي، وتبتلعه، وتعتبره المثال والنموذج، وإكسير حياتها. ولقد برهنت الحرب الدائرة في سورية أننا شعب مغيّب الوعي، وقاصر عن إدارة حياته، والانتباه إلى مشكلاته وحلّها، وهذا ما كانت ملاحه جلية في بعض جوانبها في السنوات الماضية. كانت برامج التثقيف الصحي وفعالياتها تُواجه بمصاعب وتحديات كثيرة، على علاقة بمستوى الوعي والتعلق بالموروث الشعبي والمقولات التي هي بمثابة قوانين غير منظورة، تدير حياة المواطنين في مناطق سورية عديدة، فمفهوم تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الأولية كان أمراً مرفوضاً بالنسبة لهؤلاء الناس، يعتبرونه تعدياً على منظومتهم الحياتية، وانتهاكاً لمعارفهم وعلومهم التي اكتسبوها بالتوارث، مدعومة بالفتاوى الدينية والعشائرية، أو بما يدعم تماسك القبيلة ويعزز بداوتها، فكانوا يهرّبون أطفالهم أمام فرق التلقيح الجوالة، ويستهزئون ببرامج التوعية وتوصياتها حول تحديد النسل والفواصل الزمنية اللازمة بين حمل وآخر، مراعاة لصحة الأم، ولإفساح المجال للطفل، لكي يأخذ حصته من الاهتمام والرعاية. كيف لا، ولا زال نمط التفكير الزراعي، أو البدوي، يتمسك في العقل الجمعي للناس؟ الحاجة إلى الأبناء للاستفادة من قوتهم الإنتاجية في الأرض، وزيادة أعداد القبيلة ورجالها تحديداً، على الرغم من دخول المدنية إلى الحياة، إلاّ أن كثرة الإنجاب وتعدد الأولاد بقي هدفاً بحد ذاته، هدف مرتبط بشبكة من الضروريات والحوامل المعرفية، ومسندة إلى موروث شعبي، تحمله الأمثال والحكايات "فالولد يأتي ويأتي رزقه معه"، ربما دفعت المرأة ضريبتها على كل الأصعدة، وبعدها الأبناء المحرومون من حقوق الطفل بداية، والإنسان البالغ فيما بعد.

" تقول إحصائية إنه في تركيا وحدها وُلد أكثر من سبعة وستين ألف مولود لدى اللاجئين السوريين، في أثناء الأزمة "

في مخيمات اللجوء، لم يختلف الوضع، على الرغم من الحياة البائسة التي يعيشها السوريون، والذي يتابع أمر الزواج والتكاثر هناك يصاب بالذهول، جوع وفقر وبرد ومستنقعات وأمطار وثلوج وطين وأوحال وأطفال عراة ومساكن لا تحمي من برد أو حر، ومع هذا يستمر الإنجاب. تقول إحصائية إنه في تركيا وحدها وُلد أكثر من سبعة وستين ألف مولود لدى اللاجئين السوريين، في أثناء الأزمة. وفي البلدان الأوروبية، لا يختلف الأمر كثيراً، تدمي بعض القصص القلب، وتدفع إلى الذهول، سيدة لا يتجاوز عمرها 22 عاماً تضع وليدها الخامس في مدينة ألمانية، وقد حصل الحمل في أثناء رحلة الهجرة غير الشرعية التي استمرت ستة أشهر.

سوريون يعيشون على ما فطروا عليه، في مجتمعات يمكن أن تقدم نموذجاً للحياة البديلة التي هي أكثر ما يحتاجون إليها، لكنهم، في غالبيتهم، منغلقون على ذواتهم، غير مكترثين بالانفتاح على المجتمعات المضيفة، وغير طامحين بتعلم لغتها التي هي مفتاح الدخول إلى تلك المجتمعات، والاستفادة من خبرتها التي منحتها إياه التجارب. كذلك في المخيمات وأماكن اللجوء الأخرى التي يعيش فيها السوريون، تحت رحمة ظروف شديدة الشراسة، لا تليق بإنسانيتهم، هم يحتاجون إلى التوعية. يركز معظم المشتغلين في قضايا اللاجئين على الحالة الإغاثية والمعيشية، بالدرجة الأولى. لكن، من المجدي العمل على رفع مستوى الوعي، من المفيد تنبيه اللاجئين إلى تبعات التكاثر السريع والإنجاب المتعدد، في ظروف من هذا النوع. من المجدي، أيضاً، العمل على تشجيع السوريين، في الدول الأخرى، على محاولة الاندماج مع المجتمع المضيف، ومساعدتهم على إدارة حياتهم بشكل يضمن لهم الاستفادة القصوى من المعطيات المتاحة أمامهم.

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

“سابقة” مرعبة لامريكا واسرائيل معا.. واحراج كبير لسلطات عمّان.

لم يكن متوقعا ان تنجح دفاعات “الدولة الاسلامية” في اسقاط طائرة حربية من طائرات “التحالف الستيني” الذي يقصف مواقعها ليل نهار، لان الطائرات المستخدمة في هذا القصف “اف 16″ حديثة ومتطورة اولا، ولان الانطباع السائد عدم وجود صواريخ مضادة لدى اي من الاطراف العربية قادرة على اسقاط هذا النوع من الطائرات.

نشرح اكثر ونقول ان طائرات “اف 16″ هذه، والاسرائيلية والامريكية منها على وجه الخصوص، اغارت مئات المرات على سورية والعراق، وما زالت، وكنا نتلهف على اسقاط ولو واحدة منها، لوضع حد لعربدتها ولكن دون جدوى، وكأن قدر العرب والمسلمين انتظار “طيور ابابيل” للقيام بهذه المهمة التي ظلت مستحيلة حتى اليوم.

دفاعات “الدولة الاسلامية” نحجت في كسر هذه القاعدة، وسجلت سابقة مهمة في هذا المضمار، ولكن للأسف ضد طائرة اردنية من الطراز نفسه “اف 16″ اسقطتها واسرت طيارها الشاب، ومن المفارقة انها حصلت على هذه الصواريخ الامريكية الحديثة من المعارضة السورية “المعتدلة” وحصلت عليها لاسقاط طائرات حربية سورية، وسبحان مغير الاحوال.

هناك اسئلة كثيرة تفرض نفسها في هذا الصدد، ابرزها هو عما اذا كانت الطائرات الحربية التي تبيعها امريكا الى حلفائها العرب من النوع “المنزوع الدسم العسكري” اي اقل كفاءة، وتحرم عليها انظمة متقدمة تحول دون اسقاطها، واذا كان هذا الافتراض غير صحيح، فهل كفاءة الطيارين الحربيين العرب اقل بكثير من نظرائهم الامريكيين والاوروبيين، ولماذا؟ ومن المسؤول؟

لا نستطيع تقديم اجابة على هذين السؤالين، لاننا لسنا خبراء عسكريين اولا مثل اولئك الذين يظهرون على شاشات الفضائيات يحللون لساعات، لنكتشف بعد ذلك ان معظم تحليلاتهم تنتمي الى مدرسة قديمة تجاوزتها التكنولوجيا والنظريات الحديثة، ولان الحكومات العربية تتكتم على المعلومات المتعلقة بأسلحتها، وطائراتها، باعتبارها سرا مقدسا، على طريقة “كمساري” الحافلة المصرية العامة الذي يعلن للركاب عن محطة المطار العسكري “السري” القادمة حتى يتحضروا للنزول مبكرا بسبب الزحام الشديد ثانيا.

***

دخول الاردن في التحالف الدولي المضاد لـ”الدولة الاسلامية” وارساله طائرات وقوات خاصة لقتالها وقواتها في العراق وسورية كان وما زال موضع اعتراض قطاعات شعبية اردنية واسعة، لان الاردن دولة صغيرة، بامكانات محدودة، وكان يفترض ان يترك هذه المهمة للدول الاكثر تعرضا للتهديد من قبل هذه الدولة، والاضخم تسلحيا وماليا مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

يستطيع المسؤولون الاردنيون ان يبرروا اي رفض للمشاركة في هذا التحالف الدولي بالمعارضة الشعبية، وانتقاداتها المتصاعدة لسياسات التدخل العسكري الخارجي في دول عربية التي تتبناها الحكومة، مثل ارسال قوات خاصة للقتال في ليبيا والبحرين والسعودية، واخيرا في سورية والعراق، وتساؤل هذه المعارضة، والاسلامية منها على وجه الخصوص، عن عدم ارسال هذه الطائرات لقتال اسرائيل التي خنقت مدينة القدس المحتلة بمستوطناتها ومستوطنيها، وتغض حكومتها النظر عن الاقتحامات المستمرة للمسجد الاقصى وباحته، والاعتداء كل عامين على قطاع غزة، وتصر على اجبار العرب على اعترافهم بها كدولة يهودية عنصرية.

المشكلة ان معظم هذه التضحيات والخدمات العسكرية التي يقدمها الاردن للولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين تبدو “شبه مجانية”، بدليل ان ديون الاردن تتناسخ بحيث وصلت اكثر من عشرين مليار دينار في اعوام محدودة، بينما تشتكي الميزانية الاردنية عجزا سنويا اكثر من مليار دينار، رغم رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وزيادة معاناة المواطن الفقير المسحوق بالتالي.

مشاركة الطائرات الحربية الاردنية بـ”حماسة” تحسد عليها في قصف قواعد “الدولة الاسلامية” وتجمعات قواتها، خطوة خطيرة غير محمودة العواقب، وثمنها ربما يكون باهظا، داخليا وخارجيا، واسقاط طائرة الملازم الاول معاذ الكساسبة، هو اول هذه الاثمان وربما لن يكون آخرها، فـ”الدولة الاسلامية” لها امتدادات في الاردن، وتحظى بتعاطف ملموس في بعض الاوساط الدينية المتشددة، ولا يجب ان ننسى ان ابو مصعب الزرقاوي كان من ابرز مؤسسيها بصفة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبره الكثير من الشباب الاردني المحبط من الاهانات الامريكية والاسرائيلية “بطلا” وقدوة حسنة.

ارسال طائرات حربية اردنية مقاتلة للمشاركة في الحرب على “الدولة الاسلامية” طابعه “رمزي”، وسواء شاركت هذه الطائرات في الحرب او لم تشارك، فانها لن تغير موازين القوى على الارض، فالاردن ليس دولة عظمى، ولا يملك مئات او آلاف الطائرات الحديثة المتطورة، وكان يفضل ان يظل بعيدا عن المغامرات الامريكية العسكرية التي تنتهي دائما بكوارث للدول المتدخلة فيها مثل العراق وسورية واليمن وليبيا.

القوات الامريكية “هربت” من العراق بسبب المقاومة البطولية وتعاظم الخسائر المادية والبشرية، ولكن الاردن لا يستطيع ان يهرب من المنطقة، او من الجماعات العنيفة والارهابية المتواجدة فيها بكثرة هذه الايام وتزداد قوة وصلابة وتمددا، واستقراره الامني هو رصيده ورأسماله وثروته الحقيقية.

نشعر بالحزن والالم لاسر هذا الطيار الاردني الشاب، خاصة بعد ان شاهدنا بالصوت والصورة الطريقة التي اسر بها، ولكن هناك من يشعر بالفرح والانتصار على الجانب الآخر، لانه يتطلع للانتقام والثأر، ويجادل بأن هذا الطيار كان يقصف عربا ومسلمين، سواء كانوا يقاتلون في صفوف “الدولة الاسلامية” او من المدنيين الابرياءالذين اندس جنود الدولة في صفوفهم او نصبوا مدافعهم وصواريخهم واستحكموا بسياراتهم بالقرب منهم ومنازلهم.

السلطات الاردنية ستجد نفسها في حرج شديد، وبعد اسر هذا الطيار الشاب امام اهله في الجنوب “الكرك” الذي يضم احد اكبر مخازن التعاطف مع “الدولة الاسلامية” والفصائل الجهادية الاخرى في الاردن قاطبة، مثلما تجد نفسها في حرج اكبر امام برلمانها الذي اعترض عدد لا بأس به من نوابه على المشاركة في الضربات الجوية في سورية والعراق بزعامة امريكا المكروهة في نظر الغالبية الساحقة من العرب والمسلمين، وعلى رأسهم الشعب الاردني.

امن الاردن واستقراره يعتبر اكثر اهمية من امن امريكا واوروبا ومن امن النفط العربي وامداداته، الذي يحاول التحالف الدولي الستيني الجديد تحقيقه في نظر الغالبية العظمى من الاردنيين من شتى الاصول والمنابت، خاصة ان “الدولة الاسلامية” ليست بعيدة عن حدوده، ووصلت قبل ثلاثة اشهر الى معبر طريبيل مع العراق واحتلته، وانسحبت منه بعد ان اوصلت رسالتها واضحة المعاني الى السلطات الاردنية.

***

الحكومة الاردنية ستجد نفسها مضطرة، وفي ما هو قادم من ايام، للدخول في مفاوضات مؤلمة، مباشرة او غير مباشرة، مع “الدولة الاسلامية” للافراج عن طيارها الشاب، وتقديم تنازلات كبيرة في هذا الصدد، من بينها الافراج عن عشرات وربما مئات المعتقلين من الاسلاميين في سجونها، وربما يكون على رأسهم الشيخ ابو محمد المقدسي، والسيدة ساجدة الريشاوي التي فشل حزامها الناسف في تفجير احد فنادق العاصمة الاردنية، وتنتمي الى حركة “التوحيد والجهاد” التي يتزعمها ابو مصعب الزرقاوي لخطأ ما في التجهيز والاعداد.

عملية الاسر هذه جعلت من ايام الاردن الحالية صعبة ومؤلمة، وستكون اكثر صعوبة وايلاما اذا ما اقدمت “الدولة الاسلامية” على اعدام هذا الطيار الشاب، او تمكنت من اسر طيارين آخرين او اعضاء في قوات خاصة اردنية تقاتل الآن بشكل سري ضمن وحدات امنية استخبارية امريكية وبريطانية وفرنسية في العراق وسورية مثلما تؤكد بعض التقارير الغربية رغم النفي الرسمي الاردني.

نتمنى ان لا تعدم “الدولة الاسلامية” هذا الطيار الاردني الاسير، وان تتعاطى معه بكل الرحمة والتسامح، وان تستخدمه كورقة قوية في عملية تبادل، وهو اولا واخيرا ضحية سياسات يراها الكثيرون في الاردن خاطئة بل كارثية.

٢٤ ديسمبر ٢٠١٤

٢٤ ديسمبر ٢٠١٤

في سوريا صارت الحرب المسلحة هي "كل شيء"، فتراجع الحراك الشعبي الذي وسمها منذ البدء، وتهمّشت المظاهرات، وتقريباً اختفى النشاط المدني لمصلحة الصراع المسلح.

لست هنا في وارد البحث في من سبّب ذلك، فقد أشرت إليه مراراً، حيث فرضت وحشية السلطة الانتقال إلى العمل المسلح، رغم أن قوى في المعارضة حاولت أن تستغله، ودفعته إلى متاهات أضرته.

لهذا يُطرح السؤال حول طبيعة الصراع في سوريا؟ هل ما زال ثورة شعبية؟ هل هو حرب أهلية أم صراع طائفي؟

التحديد المتداول يعطي ما يجري صفة "حرب أهلية". ومعنى الحرب الأهلية المتداول هو "الاقتتال الأهلي"، كما حدث في لبنان حسب الذين يطلقون هذا التوصيف. ورغم أن ماركس كان يعطي الصراع الطبقي صفة حرب أهلية (مثلاً كتابه "الحرب الأهلية في فرنسا" الذي يتناول كومونة باريس وثورة البروليتاريا)، حيث إن الطبقات هي "أهلية"، أي من المجتمع، لكن هنا يجري الصراع عبر الدولة، حيث تكون سلطة الطبقة المسيطرة التي تخوض الصراع الدموي ضد تمرّد الشعب، كما حدث في ثورات 1848 وضد كومونة باريس عام 1871.

بالتالي فإن الصراع طبقي والحرب أهلية بهذا المعنى، لكن المعنى المتداول يتجاوز ذلك، بالضبط لأنه يرى الحرب الأهلية كصراع بين فئات المجتمع، كتقاتل مجتمعي، بعيداً عن الدولة. لهذا يُعطى صفة طائفية كما في لبنان، أو قبلية أو مناطقية. رغم أن كل هذه الصراعات تجد جذراً طبقياً، وإنْ كانت تستخدم "ترابطات" سواء كانت "أيدولوجية" أو مناطقية، أو تعصبية إثنية.

فقد عمدت البرجوازية المسيحية اللبنانية إلى تكتيل المسيحيين خلفها انطلاقاً من "المسيحية" ذاتها، التي كان الاستعمار قد قدّم لتلك البرجوازية امتيازات باسمها، من أجل مواجهة الصراع الطبقي الذي تفجّر، فكان في طرف من الحرب الأحزاب المسيحية تجرّ قطاعات مسيحية خلفها، وفي الطرف الآخر الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية، وكانت الدولة "خارج" الصراع، أو وسيطاً بين أطرافه، فهي دولة المحاصصة الطائفية أصلاً.

لكن الصراع أنمى قوًى أرادت تعديل المحاصصة الطائفية، وهذا ما حكم الصراع بعد وقف الحرب الأهلية الأولى (1975-1976)، وأفضى إلى اتفاق الطائف الذي عدّل من التوازن الطائفي في السيطرة على السلطة بعد أن قُسمت الأمور مناصفة، لكنه حسّن خصوصاً من وضع البرجوازية الشيعية التي حصلت على مواقع متساوية مع البرجوازيات الأخرى.

ربما هذا هو ما أُطلق عليه الحرب الأهلية، حيث كان واضحاً الصراع بين فئات من الشعب، لكل منها أحزابه، وجرى الشغل على أن يتخذ مظهر صراع طائفي. لكن ماذا يمكن أن تسمي ما يجري في سوريا؟

"النظام يوصّف بأنه طائفي، وتلك التنظيمات الجهادية تقوم على الصراع الطائفي، لأن أولويتها -كما كانت تُطرح في العراق- هي قتال الروافض والمارقين والكفرة، وليس في أجندتها قتال على أساس سياسي"

فقد تفجّر الصراع بين الشعب والسلطة، وعمدت السلطة منذ البدء إلى استخدام العنف لكي لا يكون ممكناً استقرار الحشود الكبيرة في الساحات. مع ذلك ظلت المظاهرات أساس الصراع على مدى سنة بعد انطلاق الثورة، رغم بدء دخول العمل المسلح كرديف بعد ستة أشهر منها. ومن ثم توازى العمل العسكري والحراك الشعبي لفترة قليلة، قبل أن تبدأ هجرات المناطق والقرى جرّاء القصف الوحشي، ويتصاعد عدد اللاجئين، وبالتالي تتراجع أكثر إمكانية استمرار المظاهرات.

لكن الأمر اختلف بعد ذلك، حيث أصبح العمل العسكري هو الشكل الرئيسي في الصراع، وبات جزءاً كبيراً من المتظاهرين، مسلحين كانوا أو لاجئين أو معنيين باللاجئين. ومن ثم نشأت الكتائب المسلحة في معظم مناطق سوريا، وباتت تسيطر على جزء كبير منها بعد انسحاب قوات السلطة من كثير منها، حيث انتهى النشاط الشعبي فيها كذلك.

لكن -أيضاً- ظهرت مجموعات سلفية تابعة لتنظيم القاعدة (جبهة النصرة وداعش التي انفصلت فيما بعد وباتت بديلاً عنه)، ومجموعات سلفية أخرى تريد إقامة "الدولة الإسلامية" مثل أحرار الشام وجيش الإسلام وصقور الشام، وعديد من الأسماء التابعة لهذه المجموعات أو المستقلة عنها، حيث بات يظهر أن الصراع بين قوى أصولية وسلطة "علوية". وهذا ما كان يغذي الميل إلى تأكيد طائفية السلطة وتبرير طائفية تلك المجموعات، أو حتى دعمها أو الانخراط فيها. وبهذا فقد بات السؤال هو: هل ما يجري هو حرب أهلية أو طائفية؟

فالنظام يوصّف بأنه طائفي، وتلك التنظيمات "الجهادية" تقوم على الصراع الطائفي، لأن أولويتها -كما كانت تُطرح في العراق- هي قتال الروافض والمارقين والكفرة، وليس في أجندتها قتال على أساس سياسي.

طبعاً الصراع الطائفي هو حرب أهلية كما جرى توصيف الحالة اللبنانية، أي حرب أهلية تتخذ شكلاً طائفياً. الآن ما طبيعة الصراع في سوريا: حرب أهلية أم صراع طائفي؟

سنلاحظ أولاً أن السلطة كسلطة (رغم أن قواها التي تستخدمها باتت من حزب الله وإيران والعراق وبلدان أخرى) هي التي تخوض الصراع ضد كل المناطق التي خرجت عن سيطرتها، وهي التي تعتقل وتقتل في مناطق سيطرتها.

طبعاً هناك منظور طائفي يحكم القوى التي تدعمها، وهذا واضح في الخطاب الإيراني الذي يدافع عن السلطة ويرسل هؤلاء المقاتلين، اعتماداً على "العصبية الشيعية" (رغم أن العلويين ليسوا شيعة). وهناك ميل طائفي لدى العصابات التي شكلتها السلطة، والتي أعطتها فيما بعد اسم الجيش الوطني. هذا الميل يشمل بعض الفئات العلوية المنخرطة فيه، لأنه يضم من مختلف الطوائف.

كما أن السلطة قامت بمجازر طائفية بهدف دفع الثورة إلى أن تأخذ منحى رد الفعل الطائفي، ولا شك في أن ذلك أسهم في "أسلمة" بعض الفئات السنية، وميلها إلى التعصب. لكن في كل ذلك تظهر السلطة كأساس في الصراع ضد الشعب، بمعنى أن السلطة تدافع عن مواقعها، وإيران تريد بقاء السلطة حماية لمصالحها، كذلك روسيا.

"ربما ما تحقق هو استعصاء الصراع، وبالتالي العجز عن الحسم، حيث إن قوى متعددة تقاتل الشعب، والقوى التي تدافع عنه ومنه ما زالت مشتتة ودون خبرة كافية.. إنها حرب الكل ضد الشعب"

في الثورة، انتقل كثير من الشباب من التظاهر إلى العمل المسلح لتحقيق الهدف ذاته، أي إسقاط النظام. لكننا اليوم في وضع من التشتت والتفكك والفوضى كبير، فقد أدخِلت الأسلمة إلى الكتائب المسلحة تحت ضغط المال، ثم أدخل "الجهاديون"، خصوصاً بعدما أطلقت السلطة كل هؤلاء الذين كانوا في سجونها أشهراً بعد الثورة.

لهذا وجدنا أن العمل المسلح بات يتوزع بين الدفاع عن المناطق، أو "تحرير" مناطق مجاورة، أو السيطرة على مناطق انسحبت السلطة منها. وإذا كانت جبهة النصرة قد "تحرشت" بالدروز، وحاولت أن تمارس صراعاً طائفياً في عديد من المناطق، كذلك داعش، وحتى جيش الإسلام، فإن المنطق العام الذي يحكم داعش هو أن الأولوية في الصراع هي ضد "المرتدين"، أي كل من تعتبره هي قد خرج عن الإسلام، لهذا تسعى لفرض سلطتها عليه، حيث "الإسلام" (أي ذاك الذي تعتقده هي) أو القتل. كل ذلك وهي تسعى لفرض "الخلافة" (أو الدولة الإسلامية).

بالتالي فإن أولوية صراعها هي مع الشعب الذي خاض الثورة، في المناطق التي انسحبت السلطة منها. هذه أولويتها رغم أنه يظهر أنها تشتبك مع قوات السلطة هنا وهناك أحياناً (رغم تزايد ذلك بعد الغارات الأميركية). معركتها إذن هي مع الشعب تحت مسمى الحرب ضد المرتدين.

أيضاً جبهة النصرة فعلت مثل ذلك، ورغم أنه يبدو عليها أولوية الصراع ضد السلطة، فإن حروبها تطال الكتائب المسلحة التي تقاتل السلطة، وتسعى لفرض سلطتها و"خلافتها"، ومواجهة المرتدين والكفار. وربما أحرار الشام لم تفعل ذلك، لكن جيش الإسلام يخضع لتكتيك "خارجي"، لكنه يفرض سلطة أصولية في المناطق التي يسيطر عليها.

بمعنى أن كل تلك الممارسات هي ضد الشعب، الشعب الذي بات يواجه السلطة بكل وحشيتها، ويواجه "الجهاديين" بعدد تنظيماتهم. لقد دفعت السلطة لأن تتحوّل الثورة إلى صراع أهلي، ساعدها في ذلك دول إقليمية ودولية، هل تحقق ذلك؟ ربما ما تحقق هو استعصاء الصراع، وبالتالي العجز عن الحسم، حيث إن قوى متعددة تقاتل الشعب، والقوى التي تدافع عنه ومنه ما زالت مشتتة ودون خبرة كافية.. إنها حرب الكل ضد الشعب، هكذا باختصار.

٢٤ ديسمبر ٢٠١٤

٢٤ ديسمبر ٢٠١٤

خـرج مناف طلاس من ســوريــا في ٥ تموز عام ٢٠١٢ بمساعدة من المخـــابــرات الفرنسيــة واستــقر في باريس، ومنذ ذلك الحيـــن لم يقــم بأي تحــرّك ضد النظام السوري، والبعض قال إنــه "حصان طروادة" الذي تعمّد صديقه بشار الأسد إنزاله وراء خطوط المعارضة كخلية نائمة في انتظار الوقت المناسب.

هذا يرسم معالم سؤال ضروري:

لماذا سكت مناف سنتين ونصف سنة عن القتل والمذابح المروعة والكيميائي وعن الدمار وهدم بلدته الرستن وهو سكوت يساوي دهراً، ليستيقظ فجأة ويعطي حديثاً لصحيفة "الوول ستريت جورنال"، يسوق فيه جملة من الإتهامات الى بشار الاسد، ومنها أنه أصر على المذابح ضد المتظاهرين وباع سوريا الى ايران، وهذا ليس خافياً على أحد؟

سكوت مناف، وهو ابن وزير الدفاع مصطفى طلاس أحد أبرز اعمدة النظام والذي غادر دمشق أيضاً، كل هذا الوقت ليس مهماً، المهم لماذا اختار مناف وقد كان أحد أبرز أصدقاء الأسد، ان يخرج الآن فجأة من الظل ويدلي بهذا الحديث بعدما رفض سابقاً التصريح والمقابلات الصحافية؟

قبل اسبوعين سرّب مناف معلومات عن انه يرفض أي حل يروّج له ستيفان دو ميستورا وراء الجدران، لكن حديثه الآن أثار شياطين الأسئلة عند المراقبين، وخصوصاً بعد ربطه بما تردد قبل عشرة أيام من ان دو ميستورا يعمل لجعل الإتفاق على تحييد حلب مدخلاً متدحرجاً، للتوصل الى تنفيذ اتفاق غير مكتوب (لا ورقة) تم التوصل اليه بين موسكو وايران ولا تعارضه واشنطن وهو ينص على ما يأتي:

إبقاء الأسد مدة سنتين بعد جمع فصائل المعارضة والنظام في خندق واحد لمحاربة الارهابيين، على ان يكون علي حبيب نائباً له، وتشكيل حكومة برئاسة رياض حجاب يكون مناف طلاس وزيراً للدفاع فيها، بينما يتولى معاذ الخطيب الذي زار موسكو اكثر من مرة رئاساة هيئة المصالحة الوطنية.

الكلام العالي ضد الاسد وايران لا يعني شيئاً في الحساب السياسي اذا صحت نظرية الحل الذي يسعى دو ميستورا وراءه، بل على العكس هذا كلام مطلوب ليكون طلاس مقبولاً عند المعارضة التي تعتبره ظلاً لبشار الاسد.

بالعودة الى اتهام مناف النظام بأنه هو الذي فجّر مبنى الأمن القومي فقتل آصف شوكت وداود راجحة وهشام بختيار وحسن تركماني، فهذا ليس جديداً، الجديد كشفه ان الاسد حاول اغتياله بست عبوات ناسفة، ولكن هذا يطرح سؤالاً آخر: اذا كان خلافه مع الأسد انفجر في ١١ أيار ٢٠١١، فكيف بقي في دمشق رغم محاولة اغتياله الى ٥ تموز من عام ٢٠١٢ ليغادر سوريا؟

أم انه يسوّق نفسه تمهيداً للصعود الى قطار دو ميستورا؟