٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

لا يهدف الخبر الذي سرّبته المخابرات السورية لصحيفة لبنانية موالية، عن وجود عسكري مصري إلى جانب قوات بشار الأسد، إلى إحراج نظام عبد الفتاح السيسي، فالرجل كان قد أعلن، بالفم الملآن، أنه يدعم "الجيش" السوري ضد من أطلق عليهم تسمية "القوى المتطرّفة"، والتي ليست سوى فصائل الثوار، بدليل أن جغرافية تحرّك المستشارين العسكريين المصريين لم تكن في الرقة حيث "داعش"، بل في درعا وحماة.

وكان السيسي قد طرح، في وقت سابق، ما سماها "رؤية" للحل في سورية، وهي خلطة من مصطلحات خشبية عن الدولة والمؤسسات والحل السلمي، وضعها مستشاروه الحاذقون الذين فاتهم رؤية أن في سورية أيضاً شعباً يجري ذبحه بدم بارد وبكل أنواع الأسلحة، وأحط الأساليب العسكرية، وأنها أيضاً تشهد عملية تطهير ديمغرافي لشعبها، وفق خطّة إيرانية معلنة وصريحة.

ليس موقف السيسي منفصلا أو طارئاً عن سياقاتٍ مصرية في هذا الخصوص، ثمّة حملة شرسة، تقودها مراكز أبحاث وصحف ومواقع إلكترونية، داخل مصر، أو يديرها خبراء مصريون في الخارج، على الثورة السورية والربيع العربي الذي جاءت في إطاره، وتدّعي وجود مؤامرةٍ على الجيوش "الوطنية" تحديداً، وتلمّح إلى وقوف أطراف عربية وراءها، بل وصل الأمر بها إلى القول إن الشعوب العربية لا تليق بها الديمقراطية، وإن تأييدها الإستبداد والقهر موقف عقلاني (!).

أي جيش سوري ذلك الذي يتحدّث عنه السيسي ويريد دعمه؟ لقد فكّك نظام الأسد بنى ذلك الجيش، حتى قبل الثورة، وزوّر عقيدته، وحوّله إلى مليشيا مافياوية طائفية، همّها الأساسي، وباعتراف إعلام نظام الأسد نفسه، سرقة بيوت السوريين، بعد قتلهم أو تهجيرهم، والمفترض أن خبراء مصر العسكريين الذين يفهمون معنى مؤسسة الجيش أنهم على إطلاع فعلي على الوقائع، وأكثر دراية بالحقائق الساطعة.

لم يعرف عن السيسي أنه رجل مبدئي، لديه مواقف متماسكة، ومنظومة قيمية، بدافع عنها. هذا الأمر خارج النقاش، حتى قبل تسجيلات الرز الشهيرة، وليست لديه نوازع قومية. لم يدّع السيسي نفسه يوماً أنه قومي، ولا تختلف سورية بالنسبة له عن الإكوادور أو نيبال. عدا عن ذلك، وعلى فرضية أن السيسي يذهب إلى سورية مدفوعاً بحسّه العربي، فلا شك أنه يصرّف نوازعه في المكان الخاطئ، ذلك أن بشار الأسد أعلن طلاقاً بائنا مع العرب والعروبة، وبات إعلامه يصفهم بالعربان الذين يشربون بول البعير! وأنه ومؤيديه ينتمون لحضارات تاريخية سالفة، اعتدى عليها الأعراب وشوهوها.

ثم ما المقصود بإبراز أن تحرّك مستشاري السيسي العسكريين يجري في إطار الجبهة الجنوبية، والمعلوم أن هذه الجبهة تحت سيطرة تحالف عربي؟ لماذا لا يهتم السيسي بدمشق، وهي رمز عربي، وهذه المدينة تكاد تتفرّس (تصبح فارسية) أو في منطقة القلمون التي تم تهجير ملايين السكان منها لتحويلها إلى جسر عبور إيراني إلى لبنان، أو حتى حلب، حيث تطبق مليشيات إيران الحصار على 300 ألف من سكانها العرب، وتهدّد بإبادتهم جهاراً نهاراً، إذا كانت خلفيات تحرّك السيسي عربية قومية؟

من جهة ثانية، لم يعرف عن السيسي أنه استراتيجي لديه حساسية عالية تجاه الجغرافيا السياسية، حتى يفكر في تحقيق أحزمة أمان لمصر، بدليل أنه لم يهتم بأصول مصر الإستراتيجية، أمن البحر الأحمر المرتبط بأمن قناة السويس، والذي تعمل إيران على انتهاكه. وكانت مفاوضاته مع إثيوبيا بشأن حصة مصر من مياه النيل قد كشفت حجم العطب في التفكير الإستراتيجي، ليس لدى السيسي وحده، بل ولدى النخبة الانقلابية المصرية بكامل عدّتها الفكرية والسياسية والعسكرية. أما اهتمامه بالملف الليبي، فيأتي خارج هذه السياقات تماماً، ولا يؤشر إلى وجود بعد إستراتيجي لديه، فهو يقارب الحالة الليبية بوصفها احتياطي "رز" لنظامه ليس إلا.

والواقع أن وجود السيسي، عنصراً عسكرياً، في سورية لا يشكّل إضافة مهمّة للأسد. وفي الأصل، لا الروس ولا الإيرانيون ولا حزب الله يقبلون منحه دوراً مهماً، ولا حتى يثقون به، كما أن بشار الأسد يعرف أنه لا يملك الصلاحية، ولا القدرة لتوزيع أدوار الأطراف التي تقاتل في سورية. مسرح الحرب تديره إيران وروسيا، ولا أمكنة شاغرة لديهما للجيش المصري. القضية بإختصار أن السيسي يتجحّش مع الأسد للضغط على السعودية، لإعادة الارتباط به بعد الطلاق البائن، وأن الأسد يتجحّش بالسيسي، لكي يتبجّح بأن أكبر الدول العربية تقف معه، وسيبارك إعلام المجحّشين هذه العملية التي ستلد، برأيهم، السيف الذي سينقذ حاضر الأمة، مع أن السيف الوحيد الذي يحمله السيسي والأسد مصوّب على خاصرة الأمة.

من حق العرب أن يحزنوا على وقع مثل هذه الأخبار، ليس على شعب سورية الذي بالأصل تتكالب عليه قوى الشر، ولن تعمل قوات السيسي سوى إضافة بعض الألم على جرحه، بل الحزن على الجيش المصري الذي يُراد زجّه في مقتلةٍ قذرةٍ ليصطف إلى جانب مليشيات إيران في قتل أطفال سورية، أيّ شرف ذلك الذي يريد السيسي إكسابه لجيش مصر، أن يكون شاهد زور على اغتصاب سورية حتى الموت؟ هل من يخبر السيسي أن تلك فضيحة أخلاقية، نربأ نحن العرب أن يتم لصقها بجيشٍ خرج من صلبه جمال عبد الناصر.

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

يكره معظم من يحبون سورية وصف ما يجري فيها بـ "الأزمة"، لاعتقادهم أن سورية في ثورة، والثورة لا يمكن أن تكون في أزمة. ويتجاهل هؤلاء أنه تكون هناك أزمة، حين ينشأ ويستمر "وضع ليس أو لم تتوفر بعد حلول لمشكلاته"، هو وضعٌ دخلت الثورة فيه منذ بدايتها، لكونها حملت مشكلاتٍ بقيت من دون حل إلى اليوم، ولأن المعارضة لم تقدّم لها برامج تتضمن حلولاً تبلغ بمعونتها هدفها: حرية الشعب ووحدته، ولم تعرف كيف تحول دون نجاح النظام في بلورة بديل أصولي/ إرهابي لها، صنعه من أخرجهم من سجونه وشكلوا، كما أراد وتوقع، تنظيمات مسلحة، مذهبية ومتطرفة، رفضت مثله نزعة الثورة السلمية ومطالبتها بالحرية ووحدة الشعب، ولأن العالم أدار ظهره لحل الأزمة السياسية، على الرغم من أنه رسم في وثيقة جنيف خريطة طريق واضحة إليه، قبل أن تتولى روسيا إفشاله عبر دعمها الأسدية، ثم نشر جيشها في أراضي سورية، وزرعه بمطارات وقواعد برية وبحرية، تلازمت مع ابتعاد أميركا عن ثورة السوريات والسوريين، وتبنّيها مخططاً تقسيمياً اعتمدت في تنفيذه على حزبٍ سلحته ودربته، قدم معظم مسلحيه من تركيا وإيران، لإلحاق أجزاء من أرض سورية الوطنية بمشروع إقليمي يقوده مركزه التركي. لواشنطن مقاصد بعيدة المدى في مساعدته على احتلال منطقةٍ تقطنها أغلبية عربية وكردية تعارضه، وتتعرّض لرصاصه وقمعه.

عندما تواجه ثورةٌ مشكلاتٍ تعجز قياداتها عن إيجاد حلول لها، تكون إما في أزمة أو هي الأزمة. عندئذ يجب أن يعي "قادتها" أنها تصير ثورةً، بقدر ما يضمنون لها شروط النجاح، ويتعاملون معها بصدقٍ وموضوعية كأزمة، بدل أن يتنكّروا لواقعها ويتجاهلوا نتائجها، وكذلك ضرورة أن يبادروا إلى صياغة الأفكار والبرامج ووضعها، وامتلاك الأدوات الكفيلة بإخراجها من احتجازها كأزمة، وتحويلها إلى ثورة.

بعد انطلاقتها الأولى، بدا وكأن الثورة ستنتصر في فترة قصيرة لا تتعدى الشهر. وها هي تواصل عامها السادس، وسط مصاعب موضوعية وذاتية، تغلب فرص تعثّرها على فرص نجاحها، لأسباب بينها نهج قياداتها الذي لا يغطي معظم قضاياها، أو يستجيب لحاجاتها، وحرب روسيا وإيران المفتوحة عليها، واستمتاع أميركا والعالم بجرائم الأسدية ومرتزقة موسكو وطهران ضد شعبها. ولئن كان السوريون ثاروا للتخلص من أزمة تاريخية مستعصية، مثلتها سياسات نظام الاستبداد الأسدي وممارساته، وكانت تناقضات وصراعات عربية وإقليمية ودولية قد أدخلتهم في أزمة جديدة ومركبة، أضافت مشكلات خطيرة الأبعاد إلى مشكلات الثورة المحلية التي حالت تدخلات الخارج المتنوعة ضدها دون نجاحها في إسقاط الأسدية، مثلما حال افتقارها إلى قيادة موحدة وخبيرة، وإنهاكها بانقسامات ساستها وعسكرها، وارتباط موازين القوى بينها وبين النظام بإرادات قيدت إرادتها وحسابات أبطلت حساباتها، وازدياد الضغط عليها من جيوش محتلة وغازية، تمتلك تقنيات فائقة التقدم، وأسلحة وذخائر لا مثيل لها، واحتياطيات استراتيجية تستحيل مواجهتها بتنظيماتٍ فصائلية محدودة العدد والسلاح. واليوم، وقد تخطت الثورة أوضاعها حدثاً داخلياً أساسا، حده الأول النظام والثاني الشعب، ودخلت في حالٍ خطيرةٍ يجسّدها عجزها المتزايد عن مواجهة الغزاة، وما يطرحونه عليها من تحدياتٍ تتخطى إسقاط النظام إلى إنقاذ الوطن، بابتكار حلول تعالج ما ينتجه تداخل مهامها، كثورة ديمقراطية تكابد انحرافاً مذهبياً وثورة تحرّر وطني، يتطلب اندماجهما تطوير برامجها وآليات عملها وأنماط صراعها، لتتخطى ما كانت عليه في طورها الأول، ولتتمكّن من مبارحة أزمته والارتقاء إلى مستوى ثورتين في ثورة، لا بد أن تقودهما جهة ثورية وموحدة، من "الائتلاف" والتكوينات السياسية الأخرى.

تفاقمت أزمة الثورة الديمقراطية والوطنية وتعقدت. وإذا كانت مواقف قواها السياسية والعسكرية وممارساتها لم تحقق أهدافها، حين كان طابعها الديمقراطي سمتها الغالبة، وكان مجتمعها داعما في معظمه لها، فإنها لن تستطيع الصمود من الآن فصاعداً، وتتجاوز المخاطر، إذا ما تمسّكت بأساليب عملها الراهنة، ووعيها السياسي الذي أملاها، وعلاقاتها التي غرّبتها عن الشعب، وفشلت في القيام بواجبها الوطني والثوري في الطور الجديد، بما يحتمه من جهد إنقاذي يدرس أزمتها من مختلف جوانبها، ويقدم أجوبة عملية وفاعلة عليها، بالتعاون مع الائتلاف، أو من خارجه، يعيد إنتاج المشروع الثوري واستئنافه، ويوطنه في الشعب، لكي لا يستمر في الغرق وينقلب تماماً إلى كارثةٍ وخيمة العاقبة.

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

تؤشر وقائع مسرح العمليات العسكرية في حلب بين تحالف النظام والمعارضة إلى احتمال نتائج مأساوية في تلك الحرب، ومما يدعم هذا الاحتمال وقائع سياسية مرافقة في المستويات الداخلية والخارجية.

ففي الوقائع الميدانية، هناك تقدم ظاهر لقوات حلف النظام على جبهات حلب الشرقية المحكومة بالحصار المشدد بعد عدة أشهر من حصار منع دخول أي من المساعدات، بينما يستمر القصف الجوي العنيف بالبراميل المتفجرة من قبل نظام الأسد، وبأحدث الأسلحة والذخائر من البحرية والطيران الروسي، وسط عجز المعارضة المسلحة عن شن هجمات فاعلة من خارج طوق الحصار على حلب، مما يعني أن الأخيرة متروكة لمصيرها الذي يسعى المحاصرون إلى إفشاله، أو إلى تأخيره في أقل تقدير.

أما في الوقائع السياسية، فإن ثمة إصرارًا من تحالف نظام الأسد مع روسيا وإيران وميليشياتها على السيطرة على حلب، التي شدد عليها رأس النظام في تصريحات أخيرة، فيما أكدها عمليًا مع حلفائه الروس والإيرانيين عبر تحشيد قواتهم البرية والجوية، وتكثيف هجماتهم بصورة غير مسبوقة، وهو ما ترافق مع انسحاب روسي من اتفاقية محكمة الجنايات الدولية، مما يشير إلى رغبة الروس في تجنب إحالة حربهم وجرائمهم في سوريا أمام تلك المحكمة.

أهمية هذا الشق من الوقائع السياسية المحيطة بالهجوم على حلب، أنها محاطة بعطالة دولية، وكأن ما يجري في حلب من مجازر ودمار يتم في كوكب آخر، ووسط عالم لا يهتم بإعلاناته عن السلام وحقوق الإنسان ومنظماتها بما فيها مجلس الأمن الدولي الذي تتركز مهمته في حفظ السلام والأمن الدوليين، ولا يخفف من العطالة الدولية السائدة، تصريحات الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا عن احتمالات تدمير حلب.

وسط تلك الوقائع، تبدو حالة المعارضة السورية بالشقين السياسي والعسكري في أضعف حالاتها، سواء لجهة أوضاعها الداخلية أو في علاقاتها مع القوى «الصديقة» في المستويين الإقليمي والدولي. ففي الجانب الأول، ما زالت الانقسامات قائمة من الناحيتين السياسية والتنظيمية على مستوى الكل السياسي والعسكري، الأمر الذي أدى إلى صراعات سياسية ومواجهات عسكرية في أكثر من موقف وموقع لم تمنعهما هجمات النظام في الشمال ولا في غوطة دمشق، بل الأوضاع الداخلية لقوى المعارضة، ولا سيما في التنظيمات الرئيسية، تعاني من مشكلات وارتباكات سياسية وتنظيمية، وليس من جهود قادرة على تجاوز تلك المشكلات والارتباكات.

ولا يقل الأمر سوءًا عما سبق لجهة علاقات المعارضة مع القوى «الصديقة» في المستوى الإقليمي والدولي؛ فـ«الأصدقاء الإقليميون» محكومون بظروفهم وعلاقاتهم مع الدول الكبرى، التي بات من الصعب تجاوزها في ظل تحديات قائمة داخليًا وإقليميًا، وأبرزها تحدي الإرهابيين والمتطرفين، إضافة إلى الصراعات في دول الجوار، التي يعتبر الصراع السوري أحدها، فيما القوى الدولية «الصديقة»، تعاني من ارتخاء موقف رأسهم الأميركي، وتحدي الإرهاب والتطرف.

والمشترك الرئيسي في موقف كل القوى الصديقة للمعارضة، تأكيدهم هامشية وهشاشة قوى المعارضة السورية وعجزها عن القيام بدورها، وهذا ما سمعه قادة المعارضة السياسية مرات في الأشهر الأخيرة في لقاءات مع مسؤولين كبار من الدول الصديقة.

وسط تلك اللوحة السوداء للصراع في سوريا، تبدو المعارضة على مفترق طرق، موضوعة بين خيارين لا ثالث لهما؛ أولهما الاستمرار في واقعها الراهن سيرًا إلى موت معلن أو موت سريري في الحد الأدنى عبر خسارتها لموقعها الحيوية في حلب وإدلب وغوطة دمشق وبقية المناطق المحاصرة، والثاني القيام بتحول سياسي جذري، يركز على نقاط أساسية في استراتيجيتها للصراع مع النظام وحلفائه، من أبرزها في المستوى الداخلي تبريد الخلافات البينية، ورفع الغطاء السياسي عن جماعات الإرهاب والتطرف، خصوصًا جبهة فتح الشام، والتوجه نحو توحيد القوى الرئيسية للمعارضة، وبالحد الأدنى، خلق مركز تنسيق موحد وفاعل، تكون التشكيلات المسلحة تحت إمرته، يعلن برنامجًا للحل السياسي، يقوم على مراحل، وصولاً إلى الخروج من نظام الاستبداد والقتل والدمار إلى نظام وطني ديمقراطي، يوفر الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين.

وبطبيعة الحال، فإن الخطوات الداخلية، لما يمكن أن تقوم به المعارضة، لا تنفصل عن خطوات خارجية، ينبغي القيام بها، والجوهري فيها إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية لكسب التأييد والدعم الدوليين لقضيتها وأهدافها.

إن القيام بالتحولات المطلوبة من جانب المعارضة ليس أمرًا سهلاً، إنما هو عمل جبار يواجه صعوبات وتحديات كبرى، لكن ليس من طريق آخر للمعارضة، إذا قررتَ مواجهة تحدي الموت سواء كان معلنًا أو سريريًا، فالنتيجة واحدة وستكون مؤلمة بكل الأحوال.

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

في يوم الأحد، قد يفوز رئيس وزراء فرنسا الأسبق فرنسوا فيون في الانتخابات التمهيدية في تنظيم الحزب الجمهوري الفرنسي وحلفاء تيار الوسط، لكي يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية التي تعقد في العام المقبل.

وبقدر اهتمامي بالأمر فإن هذا قد يكون من قبيل الأنباء السارة، إذ إن البرنامج الانتخابي الذي طرحه فيون يعكس كثيرًا مما أؤمن بأن فرنسا تحتاجه للتغلب على الأزمة النفسية والسياسية والاقتصادية الراهنة. كما أنني كنت من المعجبين بالسيد فيون واستقامته في الوقت الذي تعاني فيه السياسة، حتى في الديمقراطيات الراسخة، من انخفاض المعايير الأخلاقية. ويمتلك السيد فيون كثيرًا من الخبرة التي تمكنه من تولي أعلى منصب سياسي في البلاد. فلقد ترأس ولسنوات طويلة لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، قبل أن ينضم إلى كثير من مجالس الوزراء في عدة مناصب وزارية مهمة، وأخيرا تولى منصب رئيس وزراء البلاد لمدة خمس سنوات متتالية.

التقيت للمرة الأولى، على سبيل المصادفة، مع السيد فيون عندما كنت في زيارة لمسقط رأسه في مدينة لومان عام 1987 في جزء من رحلة قمت بها في مختلف المدن الفرنسية للتسويق لكتابي حول آية الله الخميني.

ومن الفعاليات التي شهدتها في لومان كانت عبارة عن مقابلة شخصية مع الإذاعة المحلية في المدينة، وفي نشرة الأخبار الرئيسية التي كان السيد فيون، وهو عضو وقتها في البرلمان الفرنسي عن مدينته، مدعوًا لإجراء مقابلة شخصية هناك للحديث عن السياسات المحلية. وعقب البرنامج الإذاعي دعانا المذيع إلى تناول طعام الغداء برفقة السيد فيون ثم استقللت القطار عائدًا إلى باريس.

وكانت الرحلة القصيرة بمثابة الفرصة السانحة لأقترب من شخصية الرجل والتعرف على اتجاهاته السياسية وطريقته في التفكير.

وأكثر ما لفت انتباهي وحاز إعجابي في شخصيته كان اعتقاده أن الأحزاب المحافظة في الديمقراطيات الغربية حققت أفضل نجاحاتها عندما منحت رؤيتها ورسالتها بعدًا اجتماعيًا، وبعد أن وجدت مفاهيم مثل ساعات العمل المنظمة، وتشكيل اتحادات العمال، وإعانات البطالة، مكانًا تحت الشمس في عهد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ دزرائيلي من القرن التاسع عشر. وفي فرنسا، وضعت حكومة الجنرال ديغول الأولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية أسس الرعاية الاجتماعية في الدولة الناشئة.

ولذا، عندما أذهب للتصويت في الانتخابات التمهيدية الفرنسية يوم الأحد المقبل، سوف أمنح صوتي ولا بد إلى السيد فيون في مواجهة ألان جوبيه، وكان هو الآخر يشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي، الذي، بقدر اهتمامي بالأمر، يعيبه أنه بدأ حياته السياسية ربيبًا لجاك شيراك غير المأسوف على فترات حكمه.

ورغم ما ذكرت، فإنني أجد صعوبة بالغة في الموافقة حتى على شخصية السيد فيون. والسبب في ذلك يأتي في كلمة واحدة: سوريا.

بالنسبة لي، فإن سوريا أصبحت الاختبار القاسي الآني، ليس فقط للسياسة الخارجية ولكن للإنسانية بأسرها. ويشير موقف السيد فيون، وربما هو الموقف المرتبط باعتقاده أنه ينبغي على أوروبا عقد صفقة ما مع روسيا تحت زعامة فلاديمير بوتين، إلى أننا يجب علينا قبول بشار الأسد، بكل مثالبه ومآسيه، باعتبار أنه أهون الشرين وأقل الضررين في الأزمة السورية الراهنة. ولقد طرح فيون كثيرًا من الأسباب لتعزيز موقفه.

أول مجموعة من الأسباب يمكن أن تحمل اسم «السياسة الواقعية». فسواء نحب الأسد أو نكرهه فهي نقطة غير ذات صلة بالواقع الحالي، فبعد كل شيء تقبلت الديمقراطيات الغربية الزعيم السوفياتي ستالين حليفًا لها ضد الخطر الأعظم المتمثل في أدولف هتلر وجيشه النازي. لذا، إذا ما أرادت الديمقراطيات الغربية هزيمة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليه، فعليهم اعتبار بشار الأسد حليفًا لهم في ذلك.

والمجموعة الثانية من أسباب السيد فيون يمكن وصفها بضيق الأفق، وهي تتضمن المزاعم بأن بشار الأسد هو حامي حمى الأقليات في سوريا، ومن أبرزها الأقلية المسيحية في الشرق الذين تحمل فرنسا حيالهم التزامًا تاريخيًا بالدفاع عنهم وحمايتهم، وفقا لقول السيد فيون.

وأعتقد أن كلتا المجموعتين من الأسباب، التي يستشهد بها السيد فيون في مقاربته حيال سوريا، هي أسباب معيبة. كما يسهل كثيرًا دحض والتخلص من أسباب «السياسة الواقعية». ومرة أخرى، بشار الأسد ليس هو جوزيف ستالين.

في عام 1941، عندما تم قبوله حليفًا لبريطانيا، كان الطاغية السوفياتي يملك قدرات عسكرية جبارة تحت تصرفه. ولأنه كان يحارب قوات الغزو الأجنبية في «الحرب الوطنية العظمى»، كان يمكن لستالين توحيد شعبه ورعاياه من مختلف الأعراق بطريقة، كان النظام الشيوعي ذاته يعدها ضربًا من ضروب المستحيل قبل اندلاع الحرب. وعلاوة على ذلك، وباعتبارها أكبر دولة على وجه البسيطة آنذاك، كان الاتحاد السوفياتي عبارة عن محيط كبير من الفضاء الأرضي الذي يمكنه ابتلاع القوات النازية تمامًا وحتى الفناء. ولا يملك بشار الأسد أيًا من تلك الأشياء.

وفي حقيقة الأمر، اشتكى بشار الأسد في مناسبات كثيرة من النقص المزمن في القوة البشرية التي تمكنه من البدء في حملة عسكرية مستدامة ومتواصلة. ولقد اعتمد بصورة متزايدة على قوات مرتزقة من لبنان التي يوفرها تنظيم «حزب الله»، إلى جانب المتطوعين من الشيعة الأفغان والباكستانيين والعراقيين فيما عُرف إعلاميًا باسم «متطوعي الشهادة»، الذين أشرفت طهران على تجنيدهم وتدريبهم وتمويلهم، ناهيكم بذكر الآلاف من الجنود الإيرانيين الذين أرسلوا إلى سوريا لحماية نظام حكمه المتهالك.

يروي علينا الجنرال الإيراني حسين همداني الذي لقي حتفه في حلب، في كتابه الذي نُشر بعد وفاته، ويحمل عنوان «مذكرات من سوريا»، كيف أن رجاله أنقذوا نظام حكم بشار الأسد في الساعة الحادية عشرة «بعدما هرب الجميع، بمن في ذلك المستشارون العسكريون الروسيون».

وفي عام 1941، كان السواد الأعظم من المواطنين السوفيات على استعداد للقتال إلى جانب ستالين ضد قوات الغزو الأجنبية. وفي سوريا اليوم، يقاتل بشار الأسد ضد السواد الأعظم من الشعب السوري الذي يرأسه. ولقد أصبح ما يقرب من نصف الشعب السوري إما لاجئين وإما مشردين، مما يُؤكد أن السواد الأعظم من الشعب السوري لا يرغب قط في القتال إلى جانب بشار الأسد.

كان جوزيف ستالين متيقنًا من وجود ما يكفي من القوات تحت إمرته لتطهير أي أراض يكتسبها في حربه ضد النازيين، ثم السيطرة عليها. ولكن بشار الأسد يفتقر أيما افتقار إلى أن يفعل الشيء نفسه حتى وإن تسلم سوريا بأكملها على طبق من فضة.

وعلى أي حال، فإن بشار الأسد ومؤيديه من الإيرانيين والروس لا يقاتلون تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي السورية، لكنهم يركزون في قتالهم على تدمير خصوم النظام الحاكم من غير المنتمين إلى تنظيم داعش. إن بوتين والأسد ينفذان المذابح المروعة بحق سكان حلب، وليس الأتباع المسلحين للخليفة الموتور المزعوم فحسب.

وبصرف النظر تمامًا عما قد يسفر عنه هذا الصراع الدامي أو كيف ستكون نهايته، ليست هناك من أقلية أبدًا تحلم مجرد الحلم ببسط سيطرتها مرة أخرى على سوريا، ناهيكم بإعادة بناء البلاد الممزقة، حتى مع الدعم والمساعدة من جانب القوى الدولية.

ومرة أخرى، على العكس من ستالين، لا يسيطر الأسد إلا على مساحة محدودة من أراضي سوريا، وتتراوح التقديرات بين 5 و20 في المائة فقط من إجمالي مساحة البلاد، وهي مساحة ليست بالكافية لمنح طائفته التي ينتمي إليها المناطق الداخلية الكافية من الناحية العسكرية.

والسبب الآخر لدى السيد فيون لتحمل الأمر على علاته وقبول الأسد حليفًا للقوى الغربية لا يقل وهنا عن سابقه. فلقد قتل بشار الأسد كثيرًا من مسيحيي الشرق بأكثر مما صنع أي حاكم آخر في تاريخ سوريا المستقلة.

وإليكم وصف الشاعرة السورية هالا محمد للموقف هناك:

«لقد ذبحت الحرب سوريا،

وذبحت معها ذكريات أعز الأمهات،

ما عادت بلادنا تلد شيئا...».

وكان النظام البعثي السوري مسؤولاً أيضًا عن حرمان أقلية أخرى، هي الأقلية الكردية التي تشكل 10 في المائة من سكان البلاد من جنسيتهم وتركوهم بلا وطن وبلا هوية. إن المعارضة للنظام السوري الحاكم تتألف من طيف من أغلب الأقليات السورية، بما في ذلك أقلية التركمان، وحتى أبناء الطائفة العلوية التي تنحدر منها أصول بشار الأسد وعائلته. (لم تشترك الأقلية الدرزية أو الإسماعيلية في الصراع، ولكنهم من أبعد المؤيدين والمناصرين للأسد وسياساته). والعشيرة الكلبية التي ينتمي إليها بشار الأسد ليست إلا أقلية في حد ذاتها وسط الطائفة العلوية الكبيرة التي تضم تحت مظلتها عشائر أخرى مثل العشيرة الكلازية والحيدرية والمرشدية.

وفي «السياسة الواقعية»، فإن عقد الصفقات مع الشيطان قد يكون معقولاً، شريطة أن الشيطان المعقودة معه الصفقة سوف يفي بالتزاماته حيالها.

وفي سوريا، اليوم، ليس بمقدور الأسد أن يفي بأي شيء مهما كان باستثناء مزيد من الموت والخراب.

عزيزي السيد فرنسوا فيون، أنت مخطئ بشأن سوريا.

لإنقاذ سوريا من مزيد من المآسي المروعة، ولحفظ ماء وجه الإنسانية من مزيد من الخزي والعار، فلا بد من رحيل الأسد.

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

لم يخجل مسؤول في البيت الأبيض، حينما صرّح بأنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تحدثا لمدة أربع دقائق عن سورية وأوكرانيا، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك). ولم يبدُ عليه أي انفعال وهو يردّد كالببغاء بأنّ أوباما شدّد على ضرورة أن يستمر وزيرا خارجية البلدين في «متابعة المبادرات مع المجتمع الدولي للحدّ من العنف وتخفيف معاناة الشعب السوري».

ولا يبعث هذا التصريح الذي يكشف حقيقة الواقع العارية، أي إحساس بالدهشة، بمقدار ما يسرّع في فقدان الأمل بقدرة الإرادة الدولية على انتشال الشعب السوري من مفرمة الموت التي تفتك بأشلائه في حلب، بعدما زارت طائرات الموت وبراميله المتفجّرة كل أحياء سورية، وحوّلت غالبيتها إلى ركام من الدم والأنقاض والصرخات المخنوقة.

وكلما عظم الرهان على ضغط أميركي يضع حداً لهذه المحرقة السورية، زاد الإحساس العدمي الذي يكتشف، بعد وصول القهر منتهاه، أنّ واشنطن استقالت منذ زمن بعيد من مسؤولياتها الأخلاقية نظاماً وشعباً، ولعل في انتخاب دونالد ترامب ما يشي بأنّ التواطؤ على مأساة السوريين أضحى أمراً مضمراً لدى غالبية المجتمع الأميركي، وهذا أمرٌ مخيّب للأمل، وباعث على تصدّع المنظومة الافتراضية الحالمة للأسرة الكونيّة.

وحتى لا يتورّط المرء في استجداء التعاطف من لدن الأغيار الذين لا يعنيهم ما يجري في حلب، فإنّ من الأجدى أن يلوم المرء نفسه والمقرّبين منه، ويسأل: ماذا فعلنا، عرباً ومسلمين، من أجل سورية. ماذا فعل السوريون من أجل سورية، وماذا فعلت المعارضات المتمزّقة من أجل الوطن المدمّى النازف؟

طالعنا تصريحات المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب، بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي، فألفينـــاها لا تختلف عن تصريحات أي مسؤول أممي، فهي تكتفي بالإدانة، وتعيد المعزوفة ذاتها الباحثة عن «سبل رفع الحصار الذي تفرضه قوات الأســد والميليشيات الطائفية التابعة لإيران على المدن والبلدات السورية، وضرورة الاستجابة للتحذيرات الدولية من احتمال حصول مجاعة بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية لدى المحاصَرين».

العالم لا يسمع صوت المتردّدين. والأصابع المرتجفة لا يمكنها الضغط على الزناد، والرهانات البائسة على تحرك المجتمع الدولي، ويقظــة الحميّة العربية والإسلامية، ليست أكثـــر من محض هراء، فلا «معتصم» بمقدوره أن ينهـــض مــن غبار التاريخ، فينتشل الأطفال الذين تتلذّذ الطائرات الروسية في اصطيادهم، فيما ينتشي الأسد وهو يحصي عدد الأشلاء والأطراف المبتورة، فيرفع كأس الدم في صحة الموت!

وفي عتمة هذا الصمت الكريه، وفي غياب أي ضوء يعدنا به آخر نفق هذا الألم السوري الطويل، تتبرّأ الإنسانية من ذاتها، وتتخشّب اللغة التعاطفية مع ذلك الرضيع الذي نجا من البراميل المتفجرة، فحملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى الذي كانت تحدق فيه طائرة روسية أفرغت حمولتها في جسد المستشفى والمبنى والمعنى، وظلت تنتظر على أحرّ من الجمر عبارات الاستنكار، وبيانات الحضّ على ضبط النفس.

الدقيقتان اللتان قضاهما أوباما وبوتين لمناقشة الأزمة السورية، هما الزمن الذي تستحقه هذه المأساة غير المسبوقة في التاريخ، في ذهن رئيسيْ أكبر دولتين في العالم. لذا لا عجب إن تمّت الإبادة الجماعية للشعب السوري من أجل تمرير مخططات بوتين والولي الفقيه، وترسيم الخرائط الطائفية في منطقة تنجب الموت والانتحاريين وفاقدي الإحساس بطعم الحياة، والناقمين على «الأسرة الكونية»، والمزنّرين بأحزمة الانفجار، والحالمين بانتصار ضئيل ويائس كطعم الانتصار الذي يهرسه بشار الأسد تحت أضراسه «الدراكيولية»، فينزف هزائم مسربلة بالعار.

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

الحقيقة التي لا يمكن انكارها هي أن حلب في وضع غير مسبوق على الاطلاق، وعلى كافة الأصعدة دون استثناء أي صعيد، سواء أكان انساني أم ميداني أو معنوي، و قد لا نبالغ أن الأمر تجاوز حالة الوهن و فاق درجة المرض ، و لكن هل حلب تموت ..!؟

من الممكن أن يكون لطبيعة عملي، دور في اتاحة الفرصة للاطلاع على تفاصيل دقيقة و غاية في السرية في بعض الأحيان، و كذلك أمور أخرى سطحية، و كثيراً ما أصطدم مع التلفيق و التزوير، و لكن في حالة اليوم نقف شبه عاجزين عن التمييز بين عشرات الأصوات التي تصل إلينا، هل هي صادقة تماماً و ما نسبة “التبهير” ، و إلى أين يرنو صاحبها منها، سيما مع الواقع الميداني المتذبذب و الفاقد للسيطرة.

الأمر الذي يمكن تلخيصه أن أحياء حلب المحررة و المحاصرة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، تُركت تماماً وحيدة دون أي معين سواء أكان من المحيط الضيق أم من المحيط الأوسع (العالم)، و حتى نبرة التنديد و التحذير (طبعاً الكلامي)، قد صمتت بشكل مريب، وكأن القرار أن تترك هذه البقعة بسكانها و مساكنها حتى تنهار، أو كما أحب المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا استخدام وصف “السحق”.

هذا الترك فتح المجال و على كافة مصاريعه أمام الأسد و حلفاءه و بدأوا حملة غير مسبوقة ، عدة وعتاداً ، و الأهم عناصراً ، اذ يرصد المتابعون للمليشيات الخارجية الموالية للأسد في حلب ، وجود 35 ميليشيا مدججة بحقد أزلي سواء من الناحية الطائفية أو القومية أو الاجرامية ، اذ تجد في أحياء حلب المحررة بوابة تفتح أمام السرقات و الغنى بدون أي رقيب أو حسيب.

هذا الكم الذي حُشد على رقعة جغرافية مكتظة بالسكان و محشورة داخل طوق مسيّج بالموت و النار، يجعل من قضية الحفاظ على منطقة أو نقطة استراتيجية مركز عليها الهجوم أشبه بعملية استشهادية، صاحبها ميت لا محال، وحتى هذه الخطورة و النهاية الحتمية يوجد المئات ممن يقبل عليها غير آبه أو مرتجف.

في حلب المحاصرة قصص بطولية تنسج، و رجال يقاتلون بأبسط المعدات و تقليل بالذخائر، ونسيان قضية العلاج لأي اصابة قد تحدث لأن لا مشفى متبقي و لا طبيب يستطيع العلاج مع انتهاء الأدوية و تدمير المعدات، و رغم ذلك لازال يقاوم.

المعادلة في حلب لاتعرف التوازن اطلاقاً، و بنفس الوقت لاتنبئ بنهاية حتمية ونهائية، اذ أن الأمور لطالما سارت في كثير من المناطق نحو ذات الانحدار ، و لكنها لم تندثر ، بل انقلبت بشكل معاكس.

رسائل الانهزام سواء من الداخل أم من المحيط الضيق و حتى الدولي، يقابلها وعود واثقة ثقة عمياء أن كل ماحدث عبارة عن كبوة بين شطري الاستبداد و الحرية ….

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

في الربع الأخير من القرن العشرين، جرت عدة أحداث كبيرة، لها دلالة ثقيلة على الواقع العربي والإسلامي، أولها:

قيام ثورة الخميني في إيران عام 1979، ورفع شعار تصدير الثورة الإيرانية إلى دول الجوار كالعراق ودول الخليج العربي وبلاد الشام، وبعد عام واحد اضطر الرئيس العراقي صدام حسين أن يخوض حرباً مريرة ضد إيران لمدة ثماني سنوات، استطاع فيها القضاء على أحلام الخميني، ولكن إلى حين.

وثانيها: تم استجرار صدام حسين لاحتلال الكويت، فسارع الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، لإخراجه من الكويت بضربة عسكرية باطشة، وفرض عليه حظراً جوياً في جنوب العراق ذي الأغلبية الشيعية، وشماله حيث التواجد الكردي، وهكذا أصبح العراق شبه محتل من قبل الأمريكان وإيران معاً.

وثالثها: احتلال الاتحاد السوفييتي لأفغانستان، وهذا ما أغضب أميركا، فبدأت تعمل على إلحاق الهزيمة بذلك العدو التقليدي، وكان لها ما أرادت عبر نفخ الروح الجهادية في الإسلاميين المتشددين.. وهكذا ظهر بن لادن وتنظيم القاعدة والتنظيمات الجهادية الأفغانية، واستطاعوا طرد السوفييت من أفغانستان.

وفي عام 1985 استقبل الرئيس رونالد ريغان مجموعة من الرجال الملتحين في البيت الأبيض تكريماً لهم لانتصارهم على الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، ثم تحدث إلى الصحافة، وأشار إليهم، قائلاً: هؤلاء هم المعادلون الأخلاقيون لآباء أميركا المؤسسين ".

هذا ما ذكره الكاتب الباكستاني أحمد إقبال في محاضرته " إرهابهم وإرهابنا" التي ألقاها في جامعة كولورادو في الثامن عشر من تشرين الأول عام 1998، قبل مماته بعامين.

وظل رونالد ريغن يحتفي ببن لادن ورفاقه المجاهدين.!!. ويعدّهم المعادل الأخلاقي لجورج واشنطن وتوماس جيفرسون، حتى انقلبوا على أبناء أولئك الآباء المؤسسين، وتعهدوا بالقضاء على أميركا وعلى عالم الكفر في العالم كله.!!.

كانت استراتيجية أميركا والغرب واضحة المعالم، وفد كشفت عنها رئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت، حين قالت: الآن قضينا على الاتحاد السوفييتي، وبقي علينا القضاء على الإسلام في القرن الواحد والعشرين ".

إن انهيار الاتحاد السوفييتي بعد هزيمته المذلة في أفغانستان، وإخراج صدام حسين من الكويت، دفع بجورج بوش الأب لأن يعلن عن قيام النظام العالمي الجديد ذي القطب الواحد. وأول أهدافه القضاء على الإرهاب، أينما وجد.

كانت الفوضى تعم الصومال العربي المسلم بعد وفاة رئيسه زياد باري، وكثرت فيه الفصائل المتناحرة، وأصبح مرتعاً لعناصر تنظيم القاعدة، عندئذ سارعت الأساطيل الاميركية لمطاردتهم والقضاء عليهم، لكن جورج بوش تلقى عدة ضربات مؤلمة، كان أكثرها إيلاماً تلك التي قتل فيها أكثر من ستة وثلاثين جندياً أميركياً، فقرر صاحب مقولة النظام العالمي الجديد.!!. سحب أساطيله والخروج من الصومال، مع التهديد والوعيد بأن يُغرق الصومال بالحروب والفتن والخراب، وها هم الصوماليون لم يستطيعوا حتى الآن أن يعيدوا بناء دولتهم، ولو على أبسط الأسس والمعايير الدولية.

وما إن أطل القرن الواحد والعشرون، حتى جرت أحداث الحادي عشر من ايلول، وتدمير برجَي نيويورك، وأعلن بن لادن مسؤولية القاعدة عن التفجيرين، ولا ندري تبجحاً وغباء أم لغاية متفق عليها من وراء الكواليس.!!.

وهنا نورد ما قاله مورغان رينولدز الأستاذ بجامعة تكساس والعضو السابق بإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش: إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت عملية زائفة وأكذوبة كبيرة لها علاقة بمشروع الغرب للهيمنة على العالم ". والهيمنة التي يعنيها مورغان هي القضاء على العالم الإسلامي قبل أي عالم آخر.

من هنا دقّ جورج بوش الثاني طبول الحرب على الإسلام، بحجة محاربة الإرهاب، واحتل أفغانستان في عام 2001، ودمّر وقتل من جراء ذلك عشرات الآلاف، وبعدها بعامين احتل العراق بالحجة نفسها، وقد تبين فيما بعد أن العراق كانت خالية من أي " إرهابي " تابع للقاعدة، لكن جورج بوش قضى على المعالم الحضارية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك البلد، وقتل بحسب المصادر أكثر من مليون عراقي، معظمهم من الطائفة العربية السنية، ومنهم الكثيرون قضوا بقنابل تحتوي على اليورانيوم المنضّب.. كل ذلك انتقاماً لضحايا برجي نيويورك التي أثبتت الأدلة أن التفجيرات كانت بفعلٍ مدبّر، ولا علاقة لصدام حسين بذلك.

وفي عام 2011 بدأ ربيع الثورات العربية، واستبشر الناس خيراً بخلع الأنظمة الدكتاتورية، لكن ذلك الربيع العربي تحول إلى شتاء قارس، فالقضاء على الإسلام بدأ خطواته المتسارعة.

في تونس نجحت الثورة، وسقطت سلطة زين العابدين بن علي، وبدايةً عاش ذلك البلد تجربة ديمقراطية لابأس بها، لكنها سُرقت بفضل المال الخليجي، وهي الآن على كف عفريت.

وفي ليبيا قُتل القذافي وسقط نظامه، لكن ليبيا اليوم لم تستقر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بل هي الآن أقرب إلى الفوضى، ويتدخل فيها الشارد والوارد من الدول الغربية والعربية.

وفي مصر نجحت الثورة وسقط حكم مبارك، وجرت انتخابات ديمقراطية سليمة، لكن الغرب لعب لعبته، وجاءت الصهيونية بقريبها عبد الفتاح السيسي، ليكون سيد مصر المعظم.!!. وأقول قريبها، فالسيسي ابن يهودية كما تذكر بعض المصادر، وابن اليهودية يهودي بحسب شريعة بني إسرائيل، ومصر الآن مرشحة للانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. أما رئيسها المنتخب محمد مرسي، فهو قابع في السجن، ومهدد بالإعدام بتهمة التخابر مع دولة عربية..!!.. تصوروا.!!.

أما ثورة اليمن فأدى انتصارها الهزيل إلى استفحال أمر الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح بدعم إيراني غير محدود، واستهتار خليجي، وبقي الأفق في اليمن السعيد مسدوداً، وأظنه سيظل كذلك إلى أمد بعيد، بالرغم من مساندة التحالف العربي للحكومة الشرعية.

كما وقع العراق منذ احتلاله عام 2003 تحت استعمارين؛ أميركي وإيراني، وكانت النتيجة أن تقطعت أوصاله وانهارت بنيته الاجتماعية وارتمى في قاع العشائرية وجحيم الطائفية الدينية والعرقية، وأدى كل ذلك إلى دمار المناطق العربية السنية وقتلهم وتشريدهم بمباركة تنظيم داعش رضي الله عنه.

هذه هي الفوضى الخلاقة التي بشر بها جورج بوش الثاني.

أما في سورية فالنكبة التي حلت بها لا تفوقها نكبة في ماضي العالم وحاضره. لقد قام الشعب السوري بثورته العادلة يطالب بحقوقه المشروعة عبر المظاهرات السلمية، لكنها تحولت إلى حرب، لا أحد يستطيع وصفها، لسوء ما آلات إليه من أهوال لا تبقي ولا تذر.

لقد كثر الدخلاء فيها من عرب وعجم، وأصبح ما يجري على أراضيها أشبه بالحرب العالمية الثالثة. فأميركا دخلت إليها بألاعيبها، وروسيا بأسلحتها التدميرية الفتاكة، وقد القت حتى الآن من طائراتها وبوارجها الحربية على رؤوس السوريين ما يعادل أو أكثر من قنبلة نووية.

كما دخلت ميليشيات شيعية شتى من إيران ولبنان والعراق، وحتى من أفغانستان واليمن، وكذلك دخل خبراء مهرة من الصين وكوريا الشمالية، والكل جاء لمحاربة داعش ومساندة الأسد، والكل يرى أن من يعارض ذلك الأسد وابن الأسد من الشعب السوري هو داعشي وابن داعشي.

أما داعش فلا يعرف أحد كيف انزرعت ولا كيف انتشرت في العراق والشام، وقد تحوّل جهادها ضد الكفر والمرتدين.!! وبالاً على الشعب العربي السني، فلقد اتفق العالم كله على محاربتها، والنتيجة دمار هائل وسفك فظيع للدماء في المناطق العربية السنية.

ولو كرّرنا المكرّر نقول باختصار: إن الشعب السوري الآن يتعرض لأفظع إبادة شهدها العالم. فعدد الضحايا حتى الآن يقترب من المليون، والدمار في المدن السنية بزيد على 70% والمشردون داخل الوطن وخارجه يزيد عن عشرة ملايين، أي ما يعادل أكثر من نصف عدد سكان سورية كلهم. فأي حرب أقسى على الإسلام من هذه الحرب التي تجري الآن.!!.

ولا نغفل هنا دور إسرائيل في الأزمة السورية، فهي " المايسترو "الذي يقود الجوقة الموسيقية العالمية، وهي التي تحرك خيوط اللعبة كلها من خلف الكواليس، وهذا هو دورها، فهل هناك دور أعظم من هذا الدور في هذه المسرحية ــ الكارثة.!!؟.

أما الرابح الأعظم من كل هذه الفوضى الخلاقة.!! فهي إيران الفارسية الشيعية وذراعها الطويل حزبُ الله، وواقع العراق وسورية اليوم يكشف عن ذلك بوضوح، فإيران نجحت في مخططها الباطني، ففي البداية أعلنت العداء لأميركا، وسمّتها الشيطان الأكبر، ورفعت شعار الموت لإسرائيل، ووعدت المسلمين قاطبة بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، ولذلك أصبحت عند أميركا وإسرائيل العضو البارز في محور الشر ورأس الإرهاب!!..

وفي النهاية تبين أنها الصديق الباطني لأميركا، وأنها شريكتها في احتلال أفغانستان والعراق، ثم بغمضة عين انحصر الإرهاب في الإسلام السني دون الشيعي، فتطهرت إيران وأتباعها من ذلك الرجس، وأصبحت المدللة عند أوباما، وشريكته في الحرب على الإرهابيين التكفيريين، وتحولت استراتيجيتها من تحرير فلسطين إلى تحرير سورية من شعبها.

وهكذا التقى أحفاد الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية واتفقوا على القضاء على العرب المسلمين في القرن الواحد والعشرين.

فهل تستمر الحرب الكونية على العرب السنة في سورية، أم أن بلاد الشام ستلفظ غزاة الحاضر، وتردهم خائبين، كما فعلت مع أشباههم عبر التاريخ.!؟.

٢٦ نوفمبر ٢٠١٦

٢٦ نوفمبر ٢٠١٦

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام بشار الأسد وروسيا الاتحادية وإيران وحلفاؤها وميليشياتها في مدينة حلب، تجاوزت كل الحدود، إنْ كان للجرائم حدود، بحيث باتت تتطلب وقفة للتأمل في هذه الحالة المزرية التي تحولت إلى ظاهرة بشعة تبعث على الحزن والصدمة، في ظل هذا التخاذل الدولي.

فهذه مدينة عربية تدمر بالكامل، مدينة تحدثنا كتب التاريخ أنها، مع دمشق، أقدم موقع على الأرض سكنه البشر ولا يزالون. ولذلك فإن الخراب الذي لحق بهذه المدينة فمحاها، أو كاد يمحوها، ليس فحسب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ارتكبتها القوات المسلحة التابعة للأطراف الثلاثة نظام بشار الأسد، وروسيا، وإيران، ولكنها جريمة ضد الحضارة، بكل ما في هذا التوصيف من دلالات عميقة. فهل كان هذا التدمير الكاسح الشامل لمدينة حلب من أجل محاربة الإرهابيين المزعومين وتطهير المدينة منهم، وهم في واقع الأمر عناصر المعارضة السورية التي تسعى إلى إسقاط النظام الدكتاتوري المستبد في دمشق؟ أم أن الهدف الذي لا هدف غيره، هو تدمير هذه المدينة، كما دمرت من قبل مدن وقرى أخرى في سورية، لمحو أي أثرٍ باقٍ للحضارة في هذا البلد؟

إن ما يجري اليوم في سورية المنكوبة التي أصبح أكثر من نصف سكانها لاجئين ونازحين وما يفوق نصف المليون من مواطنيها شهداء، هو حرب شرسة ضد الحضارة الإنسانية، بالمفاهيم الشاملة للحضارة، وبكل مظاهرها وتجلياتها، يشنّها مجرمو حرب ينبغي أن يحاكموا عاجلاً وليس آجلاً، طبقاً للقانون الدولي.

إن جرائم الحضارة أشنع وأفظع من جـــرائم الحرب والجـــرائم ضد الإنسانية، لأن الحضـــارة عطاء الإنســـانــية المتوارث عبر الأحقاب، وما يجري اليوم في حلب التي لم تعد شهباء، بل حمراء بسبب الدمــاء المسفوحة، يجسّد أخطر الجرائم التي يرتكبها البشر خلال هذه الحقبة، في حق الإنسان والعمران والتاريخ والجغـــرافيا والقيم السامية الخالدة التي جاءت بها الرسالات السماوية.

وخراب المدن وتدميرها على رؤوس ساكنيها ومحوها من الخريطة جرائم لا تقاس بأخرى، تَتَجَاوَزُ كونَها ضد الإنسانية إلى ما هو أخطر من ذلك بمسافات بعيدة. وهو ما نصطلح عليه بجرائم ضد الحضارة.

فكيف يصمت المجتمع الدولي ولا يكاد يحرك ساكناً، أمام هول ما يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، ومعهما حكام إيران الذين يعطون الأوامر للميليشيات التابعة لهم، من جرائم هي وصمة عار في جبين الإنسانية حقيقةً لا مجازاً؟ لقد عطلت روسيا مجلس الأمن فأصبح رهينة بيدها، فلم يعد يمارس المهمة المخولة له والتي تتلخص في حفظ الأمن والسلم الدوليين. والولايات المتحدة الأميركية باتت عاجزة عن التحرك في اتجاه حماية الشعب السوري قياماً بدورها في حفظ السلام العالمي. وثمة أكثر من مؤشر إلى أن الإدارة الأميركية المقبلة لن تكون في خدمة السلام في منطقتنا. ولا في مناطق أخرى من العالم.

وإلى حين ظهور مؤشرات إيجابية، وهو أمر ليس مستبعداً على أية حال، فإن الحرب ضد الحضارة الإنسانية ستتواصل في سورية، وبالأخص في حلـــب التي أجهز عليها المجرمون العـــتاة من إرهابيي الدولة، الذين يزعمون أنهم يحاربون الإرهابيين ويتصدون لتنظيم داعش، بينما هم في حقيقة الأمر، يعيثون فساداً ودماراً وخراباً في سورية أمام مرأى ومسمع من العالم كله.

وذلك منتهى الإجرام، يقابله منتهى الخيانة لمبادئ القانون الدولي من العالم الصامت العاجز المتردد الخانع.

٢٦ نوفمبر ٢٠١٦

٢٦ نوفمبر ٢٠١٦

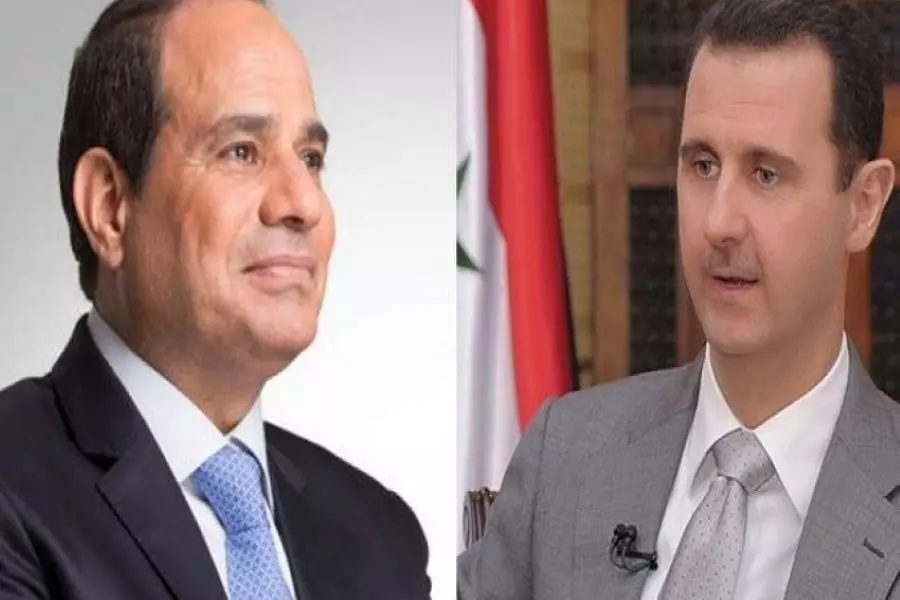

هل كان مفاجئاً ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دعمه الجيش السوري النظامي، بمعنى تأييده رئيس النظام بشار الأسد في حربه على شعبه؟ كان منطق الأمور سيؤدي بالضرورة إلى الإجابة بـ "لا"، فما قاله السيسي لقناة التلفزيون البرتغالي ليس بعيداً عن سياق تصرفات السياسة المصرية تجاه الوضع السوري. ربما الجديد في الأمر هو الإعلان صراحة، وللمرة الأولى، على لسان أرفع مسؤول في النظام المصري، أن موقف القاهرة من الأوضاع في سورية هو الوقوف إلى جانب نظامها.

هل كان من المفترض أن يكون موقف السيسي غير ذلك؟ وهل هناك من توقع أن يحمل قائد الانقلاب العسكري في مصر، وأحد رموز الثورات المضادة، موقفاً مناهضاً لحكم عسكري مماثل له، وينفذ تماماً ما نفذه هو، ولكن بأسلوب مختلف؟ هل هناك من يتذكّر موقفاً رسمياً مصرياً واحداً يعلن فيه النظام في القاهرة إدانته المجازر التي تحصل في سورية، ويرتكبها النظام وحلفاؤه؟

معطيات مثل هذه ليس من المفترض أن تؤدي إلى المفاجأة التي أحدثها تصريح السيسي، ولا سيما أنها جاءت في خضم شبه الأزمة التي تعيشها العلاقات المصرية السعودية، وهي العلاقة نفسها التي منعت النظام المصري، في السابق، من المجاهرة برأيه في الوضع السوري، على الرغم من أنه من المفترض أن يكون معلوماً لصناع القرار في العالم العربي.

فبغض النظر عن كل ما قيل ونشر حول التنسيق الأمني المصري السوري، ومشاركة جنود مصريين في المعارك السورية إلى جانب النظام، والذي قد يكون صحيحاً والأرجح ألا يكون، إلا أن أموراً أخرى كثيرة كانت ستقود، بالتحليل، إلى النتيجة نفسها، وهي أن بشار الأسد والسيسي يقفان في خندق واحد.

ربما الجزء الأول من التحليل يجب أن ينظر إلى الخلفية التي جاء منها السيسي، ومقارنتها مع الخاصة برئيس النظام السوري، فالاثنان عملياً يشكلان امتداداً للحكم العسكري الذي عاشت دول عربية كثيرة، وبعضها لا يزال، تحت نيره، وبالتالي، فإن مسار الدعم، والذي يمكن أن يقال إنه متبادل، يصب في خانة "الحفاظ على السلالة العسكرية الحاكمة". ويمكن أيضاً أن نضع دعم السيسي اللواء المتقاعد في ليبيا، خليفة حفتر، في سياق تمكين الحكم العسكري، وتأكيد أنه الأقوى والأقدر على البقاء في وجه الثورات التي طالبت بالحرية والعدالة والديمقراطية.

من هذه الثورات يمكن الدخول إلى الجزء الثاني من التحليل، فالاثنان يقفان على المسافة نفسها من الحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدة دول، وهما تعاطيا معها وفق المنطق نفسه، بغض النظر عن الأدوات. فإذا كان الأسد لجأ إلى البراميل والمليشيات والغارات، فإن السيسي عهد إلى الجيش لفض الاعتصامات، وهو مستعد للذهاب أبعد من ذلك، في حال تطورت الأوضاع لاحقاً، وبالتعاون مع الشركاء أنفسهم.

هؤلاء الشركاء يمكن أن يكونوا الجزء الثالث من التحليل، والذي من الأفضل أن يركّز على حركة السيسي في الأيام الأولى من انقلابه، وقبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، والزيارة التي قام بها إلى موسكو، والتقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. زيارة من الواضح أنها جعلت مصر جزءاً من المحور الذي يشكله الرئيس الروسي في المنطقة، وهو محور بدأت تتكشف أطرافه وامتداداته شيئاً فشيئاً. وما التصويت في مجلس الأمن إلى جانب القرار الروسي إلا جزءاً من هذه الامتدادات. التقرّب من المحور لم يقف عند روسيا، بل انتقل أيضاً إلى إيران والعراق، ولا سيما بعد أزمة الوقود الأخيرة، والتي ربما كشفت عن مسارات ومفاوضات كانت تجري سابقاً تحت الطاولة، وحان الوقت لظهورها إلى العلن.

نقاط كان يجب أن تكون واضحةً، منذ البداية، للدول المؤيدة للثورة السورية، وأن تضع السيسي والأسد في خندق واحد، وعدم انتظار تصريح يكشف عملياً عما هو معلوم. لكن، بعد فوات الأوان.

٢٦ نوفمبر ٢٠١٦

٢٦ نوفمبر ٢٠١٦

ثمّة قضيتان تتعلقان بالوضع السوري، تثيران يوميا المزيد من الجدل على صفحات التواصل الإجتماعي، وتؤديان إلى مزيدٍ من الانقسام السوري الذي لم يتبق له مسارٌ إلا وذهب إليه السوريون طوعاً أو قسراً أو ادعاءً أو حقيقة أو رد فعل طبيعياً، تحت ضغط ما حدث ويحدث. الأولى قضية الداخل والخارج، أي سوريو الداخل وسوريو الخارج، إذ في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه غالبية السوريين في داخل بلدهم، سواء في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، حيث يعاني السوريون من القصف اليومي من طيران النظام وحلفائه، ومن القتل والحصار والتجويع وانعدام شروط الحياة الطبيعية، والقضاء على آخر نقاط الأمل بحياةٍ آمنةٍ وكريمة، أو في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة النظام، حيث تتحوّل الحياة إلى ما يشبه الكارثة بسبب الغلاء، وسيطرة الشبيحة وعصابات الخطف والسرقة والموت العبثي والتغيير الديموغرافي، والخوف المتزايد من بطش النظام وقوته الأمنية أو أذرعه التشبيحية.

في ظل ذلك ، يلقي كثيرون من سوريي الداخل مسؤولية ما حدث ويحدث على السوريين الذين خرجوا من وطنهم خلال السنوات الخمس الماضية، هرباً من الموت، أو بحثاً عن حياة لائقة وآمنة لهم ولأولادهم، معتبرين أن من خرجوا خانوا الثورة والوطن بهروبهم، وأن إفراغ سورية بهذه الطريقة هو السبب الرئيسي لما يحدث من استفراد النظام وحلفائه من جهة، والكتائب الجهادية المختلفة من جهة أخرى، بسورية والسوريين، واستقدام مرتزقةٍ من كل أقطار الأرض، ليشاركوا في قتل السوريين، وليحلوا محل من خرج. وعلى الرغم من أن الحرقة والقهر تقف وراء هذا الكلام في أحيانٍ كثيرة، وعلى الرغم من أن خروج السوريين فعلاً أتاح لغيرهم الحل محلهم. طبعا لن نتحدّث هنا عمن هجّرهم النظام بالقوة والقتل والحصار، فهؤلاء من العار تحميلهم أي مسؤولية، وإنما عمّن خرجوا لأنهم لم يحتملوا العيش ضمن الكارثة السورية اليومية، ومن حقهم البحث عن أمانهم، وأمان أولادهم في مجتمعاتٍ تضمن لهم حياة كريمة، وتضمن لأبنائهم مستقبلا لا خوف فيه.

لا يحمل الجميع روح التضحية، ولا الجميع أبطال، والوطن إنْ لم يقدّم لأبنائه الأمان ليس وطناً، ومغادرته وقتها حقٌّ طبيعي من حقوق الحياة، ليس لأحد أن يمنعه أو يعترض عليه. في المقابل، تظهر نغمة أخرى لدى كثيرين ممن خرجوا تعتبر أن كل الباقيين في مناطق النظام هم من مؤيديه، أو من عملائه، وأنه لولا هذا لكانوا غادروا كما غادر الآخرون. يفرض هؤلاء وجهة رؤيتهم على الآخرين، من دون أدنى احترام لخيارات البشر، وحقهم في العيش أينما يريدون وكيفما يريدون، متساوين في هذا مع مخوّنيهم بسبب خروجهم من سورية!

القضية الثانية هي اللجوء، إذ ترتفع أصوات بعض اللاجئين أو المقيمين في أوروبا وأميركا تعترض على منح اللجوء للموالين لنظام الأسد، فإذا كان الحق الأول للجوء يجب أن يكون للذين هجّرهم النظام من بيوتهم، ويقيمون في مخيمات الذل والقهر في الدول المجاورة، فإن غالبية المعترضين على لجوء موالي النظام هم ممن خرجوا من سورية، لأن خطراً يهدّد حياتهم، هو نفسه الذي يهدّد جميع من بقوا في سورية اليوم، بعد التحولات الخطيرة التي طرأت على ثورة السوريين، وتحولها إلى حرب عبثية ومجنونة، أودت بالجميع. ويكاد القتلة فيها يتساوون في إجرامهم، وإنْ بقي للنظام السوري حصة الأسد في الإجرام والقتل.

يمكن القول، هنا، إن الاعتراض سيكون أخلاقياً ومنطقياً، إن كان طالبو اللجوء ممن شاركوا في قتل السوريين فعلا، هؤلاء تجب محاكمتهم، بوصفهم مجرمي حرب. وفضحهم أمام الدول التي تعطيهم حق اللجوء أمر واجب على الجميع، أما من لم يشارك بالقتل، فليس من الإنسانية بمكان الاعتراض على منحه حق اللجوء، لمجرد تأييده نظام الأسد. هكذا سيصبح الاعتراض على لجوء مؤيدي جبهة النصرة وتنظيم داعش واجباً إنسانيا أيضاً، إذ لا يستطيع أحد إنكار دور التنظيمين في المقتلة السورية، فهل يصبح مؤيدوهما قتلةً أيضاً؟

٢٦ نوفمبر ٢٠١٦

٢٦ نوفمبر ٢٠١٦

حشد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مزيجاً من التأهب العالمي لمتابعة أخباره وقراراته وتعييناته قيادات الإدارة المقبلة، وبين فورة تفاؤل وصعود في أسهم بورصة نيويورك، وبين قلق عميق لدى شطر من الأميركيين وكثر غيرهم من احتمال ارتداد الولايات المتحدة عن قيمها ومبادئها ودستورها لتصبح عنصرية وإقصائية وطائفية. الواضح أن هذا الرجل المثير للجدل لا علاقة له بالملل. وواضحٌ أنه يتمتع كثيراً بلعبة السلطة ويتلذّذ جداً بإخفاء أوراقه ليترك العالم أجمع في حالة ترقب وتشوّق، وواضح أيضاً أنه وفريقه الأساسي أيقنوا أنه ليس في وسعهم إعادة اختراع منصب الرئاسة الأميركية، بل كان عليهم أن يستعينوا بأركان واشنطن التقليديين في المرحلة الانتقالية علماً أن الحملة الانتخابية كانت أساساً ضد واشنطن وأركانها التقليديين. دونالد ترامب الرئيس المنتخب خفّف من نبرة ترامب المرشح على صعد عدة من ضمنها التراجع عن محاكمة منافسته هيلاري كلينتون التي هتف بعضٌ من قاعدته الانتخابية تكراراً «احبسوها». هذا لا يُطبق على جميع وعوده الانتخابية إذ إنه، كمثال، أعلن اعتزامه الانسحاب من «الشراكة عبر الباسيفيك» التي وضعها الرئيس الحالي باراك أوباما بهدف تقوية النفوذ الأميركي في آسيا ضمن استراتيجية «بفيت» pivot أي تحويل المسار والأولوية من الشرق الأوسط إلى آسيا. أما ماذا في ذهن الرئيس الأميركي المنتخب نحو روسيا ومغامراتها الاستراتيجية في سورية وفي أوكرانيا، أو نحو إيران وتوسعها في الرقعة العربية بالذات في سورية، الأرجح أن يكون مزيجاً من المصالح الاستراتيجية الأميركية البعيدة المدى وبصمات شخصية يريدها دونالد ترامب أن تميّز عهده. الواقعية ستجبر الرئيس المنتخب على التفكير مرتين قبل أن يعقد العزم على بدء عهده بشراكة علنية مع جهاتٍ يتهمها حلفاء الولايات المتحدة الغربيون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحت ذريعة القضاء على «داعش» إنما الهدف الأساسي هو إبقاء نظام بشار الأسد حليفاً دائماً في السلطة.

لا شك في أن دونالد ترامب سيستكمل ما يقوم به باراك أوباما في الموصل والرقة للقضاء على «داعش» وأمثاله. وربما تنتهي معركة الموصل قبل تسلم دونالد ترامب مفاتيح الرئاسة، وذلك بهدف حرمان «داعش» من أرض «دولة الخلافة». كان مفترضاً أن تقوم الولايات المتحدة بمهمة ضرب «داعش» في العراق وأن تتولى روسيا مهمة القضاء عليه في سورية. ما حدث هو أن روسيا حوّلت المهمة من القضاء على «داعش» إلى القضاء على المعارضة السورية المعتدلة التي تحارب على جبهتين: ضد «داعش» وضد نظام بشار الأسد. فروسيا وإيران، حليفتا الأسد، وجدتا فرصة لهما لتوطيده في السلطة من خلال استهداف المعارضة المعتدلة أولاً. راهنتا على عدم إقدام أوباما إما على منعهما ميدانياً وعسكرياً، أو تسليح المعارضة نوعياً، أو الاحتجاج جدياً على التجاوزات المرعبة لمحور روسيا – سورية – إيران بما فيها ارتكاب جرائم حرب، بموجب تعريف القانون الدولي، على نسق استهداف المستشفيات.

دونالد ترامب يرث عن باراك أوباما مأساة أخلاقية وإنسانية في سورية. لو انتهت الحرب لكان يمكن القول أن ترامب ليس مضطراً أن يتعاطى مع ما فعل أوباما – أو لم يفعل. لكن الحرب مستمرة، والانتهاكات تزداد، وسيضطر ترامب إما أن يسير على خطى أوباما، أو أن يعيد النظر تجميلياً، أو أن يقرر سياسة مختلفة تماماً.

تصريحات ترامب خلال الحملة الانتخابية أفادت بأنه وضع القضاء على «داعش» أولوية قاطعة وأنه جاهز للشراكة مع فلاديمير بوتين وبشار الأسد لتنفيذ المهمة، وحتى مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» المطلوب دولياً، إذا تطلبت المعادلة الميدانية القبول بذلك كأمر واقع. مواقفه الانتخابية نحو إيران أفادت بأنه لن يسمح لطهران بالاستقواء، لا في المسألة النووية ولا في الهيمنة الإقليمية، وأنه ينظر إليها على أنها دولة راعية للإرهاب.

إذا نفّذ ترامب وعوده الانتخابية ودخل طرفاً في محور روسيا – سورية – إيران فإنه يكون قد دخل شريكاً مع محور متهم بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سورية، وثانياً، يدخل طرفاً في حرب أهلية في سورية بدعمه بشار الأسد، وثالثاً، يضفي الشرعية على «حزب الله» وميليشيات شيعية شكّلتها إيران للحرب في سورية، ورابعاً، يصبح حليفاً عملياً لإيران التي تخوض معارك مذهبية، وخامساً، يتورط مع تركيا ومع دول غربية في حلف شمال الأطلسي التي تشكك جذرياً في غايات روسيا في حربها في سورية، وسادساً، يبدأ عهده بوصمة إلغاء مبدأ المحاسبة على جرائم حرب وتوطيد أميركا كدولة تخلّت عمداً عن المسؤولية الأخلاقية إزاء المدنيين.

إيران ستكون في صدارة المستفيدين من تنفيذ دونالد ترامب وعوده الانتخابية في سورية، ذلك أنها ستصبح معفاة من المحاسبة بفضل شراكتها الميدانية في الحرب على «داعش». وللتأكيد، فإن القضاء على «داعش» ليس مشروعاً إيرانياً بل هو مشروع دولي بشراكة سنّية قبل أن تكون إيرانية. ذلك أن «داعش» تمكّن من فرض نفسه في العراق رداً على التجاوزات الإيرانية وتمكين الشيعة من التهام السلطة بإقصاء سنّة العراق. إيران كانت سبباً رئيسياً لبروز «داعش» وهي مصرَّة على المشاركة في سحقه لأن إلغاء «دولة الخلافة» الممتدة جغرافياً بين العراق وسورية هو إحياء لمشروع «الهلال الشيعي» الذي يربط إيران بالعراق وسورية ولبنان.

الجنرال ديفيد بترايوس أكثر العارفين بضرورة الشراكة مع السُنّة للقضاء على «داعش»، إذ إنه تمكَّن من ضرب «القاعدة» في العراق عبر تلك الشراكة. البعض يعتقد أن ذلك زاد صبّ الزيت على الحرب المذهبية السنّية – الشيعية وساهم في إنشاء البيئة لبروز «داعش». إنما حتى لو كان ذلك صحيحاً جدلاً، فإن الدرس هو ضرورة التنبه لإفرازات وتداعيات الظهور بأن الولايات المتحدة تتناوب على شراكة تارة مع السُنَّة وتارة مع الشيعة.

بترايوس يرى أن لدى الولايات المتحدة خياراً آخر غير ذلك الذي لمّح إليه المرشح دونالد ترامب وهو يدق في عصب العلاقات الأميركية – الروسية والأميركية – الإيرانية والأميركية – السورية. رأيه أن الانحناء أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو بشار الأسد أو قاسم سليماني سيكون مكلفاً جداً للمصالح الأميركية الاستراتيجية، وأن الوقت حان للاعتراف بأن الكلام عن حلول سياسية في سورية هو للاستهلاك وأن الحسم العسكري هو سيد الساحة. عليه، ينطلق بترايوس من الإيضاح أن لا حاجة أبداً لتدخل عسكري أميركي بقوات أميركية على الأرض، وأن الخوف من مواجهة ميدانية أميركية – روسية في سورية في غير محله، بل هو تهويل وهراء. يقترح قصف المواقع العسكرية، حيث الطيران السوري الذي يقصف بالبراميل المتفجرة لشلّ قواه مع إبلاغ روسيا بأن تدخلها في هذه العملية هو الذي سيقود إلى مواجهة، وهو واثق في أن وضوح الإنذار سيجعل بوتين يفكر مرتين ويتراجع. رأي بترايوس أن الوقت حان لإحياء أميركا كقوة عظمى جاهزة للتصرّف طبقاً لمصالحها ومبادئها، وليست دولة عجوزاً خائفة ومترددة، ومصلحتها الآن تقتضي تغيير الموازين العسكرية في سورية وتسليح المعارضة المعتدلة وتفعيل التحالف الدولي بمشاركة روسية للقضاء على «داعش» وأمثاله داخل سورية كما داخل العراق.

حذف الخيار العسكري عن الطاولة أدى إلى إذلال أميركا وخلع الهيبة عنها كدولة عظمى. هذا رأي كثر من الجمهوريين الذين يبحث دونالد ترامب احتمال تعيينهم في مناصب مهمة في إدارته. ترامب نفسه يوافق على المبدأ على رغم كونه غير متحمس لمواجهة عسكرية مع روسيا أو غيرها. إنه مؤمن بضرورة استعادة أميركا عظمتها وموقعها الفريد عالمياً.

وضوح معاداة بعض الذين عينهم في مناصب مهمة نحو إيران ومعارضة بعض الذين ينظر في تعيينهم للاتفاق النووي مع إيران يجب ألا يفسّره الخليجيون بأنه سيشكل ضغوطاً تلقائية على السياسة الإيرانية الإقليمية، بالذات في العراق أو سورية أو لبنان. حنكة التفكير العميق في كيفية التأثير في السياسة الأميركية تتطلب الكف عن الاستنتاجات الآنية والاسترخاء. هذه الفترة فائقة الأهمية للتأثير في سياسات الإدارة المقبلة نحو الشرق الأوسط.

القمة الخليجية ستعقد في البحرين بعد أسبوعين وهذه فرصة استثنائية لصوغ رسائل رئيسية إلى إدارة ترامب لا تتوقف عند الترحيب المبطن برحيل أوباما أو الاحتجاج على مواقف ومشاعر العداء نحو المسلمين من جانب ترامب أو مستشار الأمن القومي أو غيرهما. لا حاجة للترحيب بما يُفسّر بأنه صرامة مع إيران ولا ضرورة لاشتراط رحيل بشار الأسد كأساس للشراكة الخليجية – الأميركية، في سورية أو في مواجهة الإرهاب. إعلان الحرب الكاملة على «داعش» وأمثاله هو في المصلحة الخليجية، إنما هناك حاجة لإعلان استراتيجية متكاملة في شأن الشراكة الجدية في هذه الأولوية الواضحة لإدارة ترامب كما في بناء علاقة جديدة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

قد تشعر مصر بأنها مؤهلة أكثر من غيرها لعلاقة مميزة مع ترامب بعدما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي بين أوائل الذين تلقى الرئيس المنتخب اتصال التهنئة منهم، حتى قبل رئيسة وزراء بريطانيا. قد تعتبر مصر أن العلاقة التهادنية التي يريدها ترامب مع فلاديمير بوتين تقع في مصلحتها لأنها على علاقة مميزة مع روسيا. وقد ترتاح كثيراً لمغادرة أوباما البيت الأبيض لأنها تعتبره أحد أهم مفاتيح صعود «الإخوان المسلمين» إلى السلطة وترتاح بالقدر ذاته إلى موقف ترامب من الإسلام السياسي الراديكالي الذي تعتبره عدواً لها. هنا أيضاً، تقتضي مصلحة مصر التريث وألا تفسّر استعداد ترامب للعمل مع الأسد لضرب الراديكالية الإسلامية بوابةً للشراكة الأميركية – المصرية. الأجدى بالسياسة المصرية أن تعمل على إعادة صوغ العلاقات الأميركية – المصرية كاستراتيجية منفصلة عن المواقف الانتخابية المعلنة في شأن سورية.

هناك جديد آتٍ أيضاً إلى الأمم المتحدة بتولي الأمين العام المنتخب أنطونيو غوتيريس المنصب مطلع كانون الثاني (يناير). فالأمين العام الجديد شخصية قيادية وبراغماتية وهو مهتم بالمنطقة العربية عموماً وسورية خصوصاً نظراً إلى معرفته الدقيقة بوضع اللاجئين كما بالنواحي السياسية والميدانية للأزمة السورية.

هذا الأسبوع عقد غوتيريس جلسة غير رسمية مع أعضاء مجلس الأمن بعيداً من الأضواء والغوغائية. كان لافتاً ما قاله أثناء جلسة التعارف عن سورية، وفق ما نقل عنه أحد السفراء الذين حضروا الجلسة. قال لهم بكل عفوية وصدق أن سورية كانت وراء سعيه وراء منصب الأمين العام لأن نزيفها مؤلم يجب أن يتوقف. دلالة هذا الكلام كافية. ومن المفيد للاستراتيجية العربية أن تبني على هذه الإشارة بفاعلية.

٢٥ نوفمبر ٢٠١٦

٢٥ نوفمبر ٢٠١٦

يبدو أن بعض القوى أو الكيانات السياسية السورية الناشئة، والتي نمت واستطالت في ظروف غير طبيعية، أي في ظل الفوضى والقهر والعنف والتشريد، تعتقد بأن هذه الظروف ملائمة لها لفرض أجندتها وما تعتقد أنه أفكارها على السوريين، في حين أنها في ذلك تفاقم مأساتهم وضياعهم وإحباطاتهم، وتبدد هويتهم الوطنية، كمجتمع بني على التعدد والتنوّع، هذا إضافة إلى أنها في ذلك تقدم خدمة كبيرة للنظام، بأخذها الثورة إلى غير أهدافها الأساسية التي تتوخى تحقيق الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة.

وللتذكير فإن أكثر هذه الجماعات لم تنشأ نتيجة حراكات تاريخية، سياسية أو فكرية، في مجتمع السوريين، ولم تراكم تراثاً نضالياً أو تجربة سياسية يعتد بها، بل إنها فقط تستغل الظروف الصعبة الراهنة، في الداخل (أي في المناطق «المحررة») وفي الخارج، لفرض ذاتها وأجندتها، بحكم ما تتمتع به من تسهيلات في هذه الدولة أو تلك، وفي شكل خاص بفضل الدعم المالي الذي يتدفق عليها، وبواسطة الشبكات الخدمية (الصحية والإغاثية والتعليمية) التي تبنيها نتيجة هذا الدعم.

طبعاً أتحدث هنا عن الجماعات ذات الطابع الأيديولوجي والهوياتي المتعصب، لا سيما منها الجماعات الدينية المتطرفة والعنيفة وذات البعد الطائفي، والتي لا تدّخر جهداً في سبيل إغراق مجتمعات السوريين بأفكارها ومفاهيمها، خصوصاً بعد أن باتت تتواجد على شكل ميليشيات مسلحة، أو تستند اليها لبناء استطالات مدنية وخدمية.

من الواضح أننا نقف في مواجهة جماعات غير مؤهلة تماماً، لكنها تتغطى بمنظومة فكرية، بغض النظر عن مستواها او تقييمها، تروّج لأفكار مبسطة أو متخيّلة عن السعي لاستعادة «دولة الخلافة» أو إقامة نوع من «إمارة إسلامية»، والحكم باسم الشريعة، إلى درجة إصدار الفتاوى وتنصيب ما يسمى «هيئات شرعية»، ورفع شعار الجهاد في سبيل الدين، بما في ذلك من اقحام للدين في شؤون الدنيا، واستغلاله في الصراع على السلطة والهيمنة على المجتمع، في محاولة منها لتبرير مواقف وممارسة بعض الجماعات، والتفلّت من المساءلة والمحاسبة السياسيين.

تعمل هذه الجماعات بواسطة شبكات من طبقات متعددة ومتفرعة، بحيث إذا تعثرت إحداها قامت أخرى، بإصرارها على فرض وجودها على السوريين وثورتهم، رغم أن هذه المحاولات تبدد او تضعف الجهود التي يفترض ان تتركز على استنهاض السوريين في مواجهة النظام.

إن أخطار هذه الكيانات او الجماعات في محاولاتها هذه، لا تكمن فقط في تشويه معنى الثورة أمام العالم، وإنما تكمن أيضاً في إثارتها مخاوف السوريين، وتصديع وحدتهم، وتقويض اجماعاتهم، فضلاً عن أنها تضر بالثورة وبشعب سورية وتخدم النظام، الذي ساهم أصلاً، وعن سابق قصد وتصميم، في تسهيل تصدّر بعضها واجهة العمل السياسي المعارض، السياسي والعسكري والخدمي.

يخطئ أصحاب أو دعاة هذه الكيانات في ظنهم أن مثل هذه المحاولات يمكن تمريرها على السوريين من دون الانتباه لها باعتبارها جزءاً من الثورة المضادة، أو على الأقل ضمن المشاريع التي تستهدف مشروعهم الوطني الديموقراطي الذي قامت ثورتهم من أجله.

نحن هنا لا نقصد فقط الكيانات التي لا تعترف بالثورة وتعادي هياكلها وأطروحاتها السياسية الأساسية، والتابعة لكيانات خارجية تكفيرية وإرهابية (مثل «القاعدة»)، ولكننا نقصد أيضاً تلك الجماعات التي شكلت من الناحية الفعلية والمفهومية انشقاقاً أو خروجاً عن ثورة السوريين، بحكم تمسكها بفرض طابعها الهوياتي والطائفي والديني، على رغم وجودها في بعض كيانات المعارضة على شكل جماعات خدمية ومدنية. اللافت أن هذه الجماعات لا تقف في مواجهة الآخرين من خارج أيديولوجيتها ومفاهيمها، بل إن كل جماعة منها تقف إزاء الأخرى، بادعاء أنها هي التي تمثل الدين أو الإسلام والمسلمين، وهذا يتجسد في التصارع والتنابذ بين من يعرفون أنفسهم بـ «أخوة المنهج»، في الاقتتال بين الجماعات المسلحة، وفي التنافس بين الجماعات المدنية على الشبكات الخيرية والتعليمية والخدمية.

أما الحزب الأكبر، أو الذي يفترض انه كذلك، إن بتعريفه لنفسه أو بما يشكله من رأي عام، وأقصد حركة «الإخوان المسلمين»، فيبدو أنها تقع بين مروحة مواقف، فإما ثمة فيها من يجد أن كل هذه الحركات والجماعات تفيد «المنهج» عموماً، ما يخدم الاتجاه العامل لحركة «الإخوان» ذاتها، وهذا إن وجد فهو احتمال خاطئ لأن ما يحدث لا يخدم «الإخوان المسلمين» وبخاصة أصحاب اللون السوري المعتدل طبعاً، أو أنها باتت فاقدة للسيطرة إن بسبب ضعفها أو بسبب صعود هذه الجماعات وتمددها مستفيدة من تعليق الأخطاء التي ترتكبها على الجماعة. وفي كل الأحوال فإن الصمت هو السمة العامة لهذه الحركة السياسية المدنية ذات الطابع الإسلامي، علماً أن هذا يضعفها أكثر، ويأكل من رصيدها، كما أن ذلك ينعكس سلباً على ثقة الكيانات السياسية في المعارضة ببعضها البعض.

ولعل كيانات المعارضة بمختلف ألوانها وهوياتها وأيديولوجياتها معنية بإدراك أن الشراكة المعقودة اليوم، في الإطار الواسع للثورة السورية، ضمن مؤسسات المعارضة المختلفة، لا تعني الانصهار، او الاندماج، أو التطابق، وإنما تركيز الجهود والطاقات على الهدف الأساسي، المتمثل بإنهاء نظام الاستبداد، وإقامة النظام البديل، الذي لا يمكن أن يكون بديلاً بكل معنى الكلمة إلا إذا بني على أساس الحرية والمساواة والمواطنة والديموقراطية وعلمانية الدولة، التي نادت بها الثورة إثر انطلاقتها الأولى. وما يجب ادراكه أيضاً من الجميع أن سورية الجديدة لا يمكن إلا أن تكون إلا لكل السوريين، بكل ألوانهم الطائفية والإثنية والأيديولوجية، أما سورية ذات اللون الواحد، سواء كان إسلامياً أو علمانياً، يسارياً أو يمينياً، عربياً أو كردياً، فهذه لا يمكن أن تقوم، فلا السوريون سيقبلون بها، ولا العالم سيسمح بقيامها، وهي إذا قامت فلن تكون سورية ذاتها، إذ إن ما سيقوم وقتها سيكون على حساب وحدة أرض سورية وشعبها.

على ذلك فإن المعارضة الوطنية الديموقراطية مطالبة بمواجهة هذا التحدي، بمصارحة نفسها إذا كانت ما زالت معنية بالدفاع عن مشروعها وقيمها، لا البقاء كديكور في كيانات معارضة تتحدث عن الديموقراطية والتعددية في حين لا تعبر إلا عن لون واحد اقصائي وتعسّفي. ثمة شيء ينبغي حسمه، قولاً وفعلاً.