٢٠ يناير ٢٠١٥

٢٠ يناير ٢٠١٥

عملت ألوية صقور الشام العاملة في ريف إدلب منذ نشأتها في العام الأول للثورة على بناء مؤسسات عسكرية وتعليمية واجتماعية كاملة لتثبيت أركان قيادتها ولاسيما في جبل الزاوية مقر قيادتها الرئيسية , فقامت ببناء الأفران والمشافي والصيدليات والمؤسسات التموينية والإستهلاكية مستغلة دعم الجهات الخارجية ومصادر دعمها الداخلي , وقامت بتسليم عناصرها بطاقات خاصة بألوية صقور الشام يتم خلالها إستلام المواد الإغاثية من مؤسساتها المعتمدة وفق البطاقة الشخصية لعناصرها , كما جعلت تخفيضا لأسعار صيدلياتها في مناطق سيطرتها بنسبة فاقت الخمسين في المئة لجميع عناصرها , في حين حرمت الألاف من العائلات التي لاتنتمي فكريا وعسكريا لألويتها من أي دعم إغاثي أو طبي بل ومنعت عنهم استلام الخبز من أفرانها إلا وفق شروط ملزمة بدفع نفقات وتكاليف المخابز وتقديم مادة الطحين المستلمة من قبل المجالس المحلية للقرى لأفران الصقور وفق نسبة يتفق عليها بين إدارة الأفران ومجالس القرى كل على حدى .

في حين عملت جبهة ثوار سوريا المنافس الأبرز لصقور الشام في جبل الزاوية قبيل خروجها وسيطرة النصرة على تأسيس جمعية خيرية قامت بتامين المواد الإغاثية والتموينية والألبسة والطحين وتوزيعها على عموم المناطق والمجالس المحلية بنسبة 60 بالمئة لعناصر ثوار سوريا و 40 بالمئة تصرف لباقي فئات الشعب من يستثنى منهم العائلات التي تتبع فكريا وعسكريا لجبهة ثوار سويا فنصيها من ضمن الحصة الخاصة بالجبهة .

واليوم وبعد تغير الخارطة العسكري في جبل الزاوية وسيطرة جبهة النصرة على مقرات جبهة ثوار سوريا وفصائل الجيش الحر أصبح لزاما على باقي الفصائل الإسلامية منها والجيش الحر تغيير سياستها المحاربة لبعض فئات الشعب وذلك في محاولة لها لكسب ودها وتأييدها فظهر اليوم القائد العام لألوية صقور الشام في مقطع فيديو من داخل إحدى أفران صقور الشام يحث العاملين على المضي بالعمل والإخلاص به وتوزيع الخبز على كافة العائلات المحتاجة دون تمييز بين فصيل وأخر او بين قرية وأخرى مؤكدا أنهم في موقعهم أنا هم لخدمة الشعب وتسيير أموره وإحتياجاته الأساسية ولاسما الخبز وأنهم بموقعهم هذا انما يشاركون المرابطين على الجبهات جهادهم ............

ومن هنا ينظر بعض المتابعين لسياسة صقور الشام في مناطق سيطرتها بترقب كبير للتحول النوعي في سياستها وإلغاء المقولة المعروفة في قرى جبل الزاوية القائلة " خبز الصقور للصقور " والتي اطلقوها بعد رفضها تقديم الخبز للقرى والمناطق التي لاتؤيدها عسكريا وفكريا .........

١٩ يناير ٢٠١٥

١٩ يناير ٢٠١٥

- بعد الأحداث الأخيرة في فرنسا ومقتل عدد من الصحفيين في صحيفة " شارلي إيبدو " الفرنسية التي نشرت الصورة المسيئة للرسول الكريم ( ص ) ، وسلسلة الإحتجاجات المناهضة لإعادة نشر الصحيفة للرسوم المسيئة للإسلام والمسلمين في عموم سوريا رافضة النهج المعادي للإسلام المتبع من قبل الصحيفة الفرنسية بحجة حرية التعبير ، عملت عددا من الفصائل في سوريا وعلى رأسها جبهة النصرة على ملاحقة عدد من الصحف والمجلات الثورية المؤيدة للفكر العلماني وتصرفات الصحف الأجنبية بحق الأمة الإسلامية ولاسيما صحيفة " شارلي إيبدو " ومنها عدد من المجلات التي تطبع في دول الجوار وتوزع في المناطق المحررة داخل سوريا .

وكانت جبهة النصرة والفصائل الإسلامية رصدت كتابات ومناشير عدد من الصحف والمجلات المروجة للفكر العلماني المناهض للإسلام فكانت مجلات " سوريتنا - عنب بلدي - تمدن - صدى الشام " الهدف الأول للحملة التي تقودها جبهة النصرة وأحرار الشام والتي عملت على ملاحقتها في محافظات الشمال.

فبدأت ملاحقتها في إدلب وكان إقتحام مقرات راديو فريش ومركز مزايا النسائي في كفرنبل بعد بلاغ وصل لجبهة النصرة بكون هذه المقرات مراكز لطباعة مجلة سوريتنا قبل ان تكتشف زيف البلاغ وان لاعلاقة لها بالمجلة المذكورة ,

لتنتقل الملاحقة لمدينة حلب حيث عملت كل من جبهة النصرة وأحرار الشام والمحاكم الشرعية في المدينة وريفها على مصادرة المئات من المجلات الأسبوعية التي توزع في المدينة والريف وقامت بحرقها وملاحقة مراكز توزيعها وطباعتها مؤكدة حظر التداول لهذه المجلات مع فرض عقوبات وغرامات لكل من يروج لهذه المجلات التي ثبت تورطها بمناصرة الصحيفة الفرنسية " شارلي إيبدو " حسب معلومات وصلت لجبهة النصرة .

١٨ يناير ٢٠١٥

١٨ يناير ٢٠١٥

- بعد معاناة طويلة من ظلم وضيف وحكم بالحديد والنار خرج الشعب السوري ثائرا ضد من ظلمه على مدار عقود طويلة ليقول لالظلم البشر ولا لحكمنا كالعبيد فتكاتفت الألاف من الشباب وكسروا طوق الخوف المرصون حول أعناقهم بقوه السيل الجارف وقالوا لا لنظام قل مثيل ظلمه في العالم .

- وبعد تطو الأحداث وانتقال الثورة للمسلحة عانى الشعب من ظلم بعض الفصائل العسكرية التي ركبت أمواج الثورة وعملت على بناء نفسها وكيانها على حساب تضحيات الشعب الثائر , فحوربت من هذا الشعب وكان مصيرها السقوط , والتف الشعب حول الفصيل الذي وجدوا فيه أمنهم وأمانهم وحريتهم من الظلم الذي عانوه على يد بعض الفصائل الثورية, ,فكانت " جبهة النصرة " الملاذ الأول والأخير لاغلب الشباب في المناطق المحررة بعد مالمسوه من قادتها حبهم وتقربهم للشعب وخوفهم على مصالحه وسعيهم لرد الظلم عنه , فوجدوا فيها عونا لهم في الشدائد وسندا في محاربة كل من ينتهك حقوقهم , ويسلب حريتهم التي نادو بها وقدمو لأجلها الكثير من الدماء والتضحيات .

- ومع سيطرة جبهة النصرة على اغلب المناطق في الشمال السوري وتثبيتها أركان قيادتها ,دخلها الكثير من العناصر الجدد وظهرت قيادات من الجيل الثالث للثورة , حُكمو على المناطق المحررة وفق قطاعات قسمت حسب المناطق , وكان لكل قطاع أميراً في الغالب من أبناء المنطقة , وكانت له السلطة المطلقة في قطاعه ............ وهنا بدأت المشكلة حيث عمل كل أمير على حكم قطاعه بمعزل عن القطاعات الأخرى بل وتنافس أمراء القطاعات فيما بينهم قلايسمح لعناصر هذا القطاع بالإعتقال والإقتحام في قطاع الأمير الثاني وبدأت عمليات الإنتقام ممن حارب هذا الأمير في وقت سابق أو تعاطف مع قائد للحر لعصبية او لقرابة ضد هذا الأمير وبدأت الإعتقالات والمداهمات في العديد من المناطق فاعتقل العشرات من الشباب وزج بهم في سجون دور القضاء . وأصبحت الأخطاء تتكرر بعد سلسلة من الإقتحامات الغير مبررة لقرى وبلدات ومقار ومكاتب وإهانات لناشطين وقيادات وعناصر ثورية ممن كان لهم اليد الكبرى في استمرار الحراك الثوري في المنطقة .

وبعد تراكم كل هذه الأخطاء وتغير السياسة الحكيمة لجبهة النصرة وقيادات الصف الثالث منهم بدأ الشعب يعيد حساباته ولاسيما في جبل الزاوية الذي يشهد حالة إحتقان كبيرة ضد ممارسات قادة النصرة في المنطقة والذي وصل بهم الأمر للسماع لبلاغات كاذبة تارة وفهم خاطىء تارة أخرى , فبدا التخبط ظاهرا في طريقة إتخاذ قرارهم وأهوجا في طريقة تعاملهم مع الشعب .

مادفع البعض لتشبيه رجالات النصرة برؤساء الأفرع الأمنية لدى النظام ممن مارسو الضرب والتقل والاعتقال بحق الشعب الثائر قبيل دحرهم من جبل الزاوية .

- زاد ذلك إقتحام جبهة النصرة للقرى والبلدات بحجة ملاحقة مطلوبين يتبعون للجيش الحر ذلك الكيان الذي قدم البطولات والتضحيات وحرر المناطق وشارك الشعب همومه والامه منذ اليوم الأول للثورة وبالرغم من بعض الاعمال السيئة لبعض فصاله إلا أن ابنائه هم المكون لهذا الكيان وهم من يلاحقون في قراهم لالشيى بل لإنتمائهم لهذا الفصيل أو ذاك فكانت ديارهم ودمائهم وسلاحهم حلالا على قادة النصرة ورجالاتها .

وبعد كل هذه الأخطاء لايجد قضاة وأمراء الصف الأول الا تقديم الاعتذار والوعد بالمحاسبة ............ ولكن هل يقبل الشعب هذا الاعتذار ويسامح مع استمرار تكرار الأخطاء ..... أم أنه سيثور عليهم كما ثار على نظام حكمة وقادة جيش حر ظلمته من قبلهم ....... أم الحل الانسب عودة النصرة ورجالاتها لإعادة ترتيب الصفوف من جديد وأنهاء حالة التخبط وعزل قيادات الصف الثالث ممن اساؤوا للنصرة ومنهاجها بدوافعهم الإنتقامية من أبناء بلدهم .......

١٥ يناير ٢٠١٥

١٥ يناير ٢٠١٥

الرسم الكاريكاتوري الأخير للنبي محمد، الذي صدر في أول عدد من صحيفة "شارلي إيبدو" بعد الهجوم الدموي على مقرها، لم ينتج عنه شيء سوى أنه زاد الطين بلة، كما أنه احتوى على رسائل مختلطة، فصورة النبي وهو يحمل لافتة التضامن مع الصحيفة إلى جانب عبارة "كل شيء مغفور له" لا تحدد بوضوح من هو طالب الغفران ومن الذي يجب أن يُسامح.

زينب الرضوي، الكاتبة في الصحيفة، قالت إن الغلاف يعني بأن الصحفيين هم الذين يسامحون المتطرفين على عمليات القتل التي نفذوها، ولكن الغلاف قد يعني أيضا أن النبي محمد هو الذي سامح الصحيفة، بطريقة لا يمكن بالطبع للإرهابيين قبولها.

ولكن الرسومات بحد ذاتها خارج السياق، وقال قال محلل شؤون الشرق الأوسط، جوان كول، هي مجرد عذر إضافي للمتشددين الإسلاميين من أجل زيادة عمق الهوة التي تفصل بين المسلمين والغرب، وقال كول شارحا: "القاعدة ترغب في تحقيق استعمار عقلي للمسلمين الفرنسيين من خلال خلق وعي مشترك بالهوية الإسلامية المستقلة، ويمكنها العمل على ذلك من خلال توفير أرضية مشتركة تقوم على الوحدة بمواجهة التمييز."

ولهذا السبب جاءت الدعوات الغامضة من العديد من الأصوات الدولية، وخاصة تلك المنتمية للتيارات المحافظة، من أجل إظهار الدعم للصحيفة والدفاع عن حرية التعبير من خلال إعادة نشر رسوماتها، علما أن هذه الصحيفة لم تكن معروفة خارج فرنسا قبل استهدافها، كما أن عدد قرائها محدود، ولولا الظروف الحالية لكان الكثير من الناس قد أشاروا إلى أن محتواها يحمل طابعا عدائيا.

بعض تلك الأصوات برر الدعوة إلى إعادة نشر الرسوم بالقول إنه بحال كان هناك ضغوطات على جهة ما لمنعها من قول أمر معين فإن الإدلاء بذلك الأمر يصبح حاجة ضرورية لتحدي الضغوطات. ولكن هل يعني هذا - بكلمات أخرى – أن ردود الفعل العنيفة ضد شيء مسيء تعني بالضرورة تبرير الإساءة التي تطلبت الرد؟

وقد كان هناك من قال بإن قيام عدد محدود من المسلمين المتشددين بعمليات عنيفة لا يبرر الهجوم الواسع على الدين الإسلامي كلل فحسب، بل ويجعل للهجوم على الإسلام طابعا مختلفا عن الهجمات التي يمكن أن تتعرض لها الديانة المسيحية أو اليهودية. هذا يعني تجاهل ما تركه القاتل الجماعي، أندريس بريفيك، التي كتب 1500 صفحة حول هويته الشخصية التي وصفها بأنها "100% مسيحية" داعيا إلى أن تكون أوروبا "قارة مسيحية أحادية الدين."

ولمن لا يتذكر بريفيك، فهو المسؤول عن المجزرة التي أدت عام 2011 إلى مقتل 77 شخصا في النرويج، وهنا يبرز السؤال: هل تبرر تلك المجزرة الإساءة للديانة المسيحية وتبرير تلك الإساءة لاحقا عبر القول إنها شكل من أشكال الاحتجاج؟ وهل يمكن للبعض أن يرد بالقول إن العنف المستوحى من الديانة المسيحية أو اليهودية هو الاستثناء في حين أن العنف الإسلامي الخلفية هو القاعدة؟ إجابة كهذه ستكون حلقة بحملة كراهية تشنها مجموعة قررت مسبقا أنها تشعر بالكره.

وكما قال الباحث آدم شاتز، فإن الحركات الفاشية اليمينية في فرنسا وأوروبا تشترك بالعديد من الأسس التنظيمية والمبادئ العامة مع الحركات الجهادية وخاصة الاعتقاد بأن هناك "حربا ملحمية" تشبه حروب يوم القيامة بين المسلمين والأوروبيين، وهذه الرؤية يمكن أن تتعزز بحال جرت محاسبة الإسلام ككل بناء على تصرفات بعض المتطرفين.

ولا يقل غرابة عن تلك الطروحات مطالبة البعض لجميع المسلمين بالاعتذار عن تصرفات المتطرفين، وقد خرجت بالفعل مطالب مماثلة بعد هجوم باريس واستجاب لها بالفعل الكثير من المسلمين المعتدلين الذين نددوا بالهجوم، ولكن أصواتهم ربما لم تترك الأثر المطلوب لأنها ببساطة لا تنسجم مع الصورة النمطية التي يروج لها المتطرفون في الإسلام والغرب ويروج لها - للأسف – الإعلام المحب لأخبار "حروب يوم القيامة."

هذا يشرح أيضا لماذا مازال الغرب يقف مشدوها أمام مقتل 17 شخصا في باريس، في حين تمر قضية مقتل أكثر من 2000 شخص في نيجريا بمجزرة مروعة ارتكبتها جماعة بوكوحرام دون كثير اهتمام لأنها ببساطة خارج سياق مقولة "نحن والآخر" ولأن أرواح أصحاب البشرة السوداء ليست مهمة، كما يهتف المحتجون السود بشوارع أمريكا.

أنا أدعم حرية التعبير بشكل مطلق ودون أي قيد أو شرط، حرية التعبير أساسية لكل المجتمعات الديمقراطية والمتعددة، ولذلك فأنا أدعم حق شارلي إيبدو في طبع ونشر جميع ما ترغب به من رسومات، كما أدعم أيضا حق الكوميدي الفرنسي، ديودونيه مبالا مبالا، رغم أنني أعتبر نكاته المعادية للسامة أسوء وأكثر عدائية حتى من رسمات شارلي إيبدو.

ولكنني مع ذلك أرفض محاكمة مبالا مبالا، واستغرب كيف أن الحشود التي خرجت للتظاهر في فرنسا لم تتحرك لدعمه ضد الملاحقة القانونية.

التيار اليمني الفاشي، وكذلك التيارات الإسلامية المتشددة، ترغب جميعها في أمر واحد: إقناع المسلمين والغرب بوجود انقسام لا يمكن معالجته بين الإسلام والغرب. أما نحن الذين نؤمن بحرية التعبير، فتقع علينا مسؤولية العمل على تغذية هذه الرؤية الكارثية أو الحد منها. لقد قامت حفنة من الإسلاميين المتشددين بإرهاب العالم والإساءة إليه، ولكن ذلك لا يبرر لأحد الإساءة لجميع المسلمين، فتصرف من هذا النوع لن يفيد إلا الإرهابيين وخططهم.

١٥ يناير ٢٠١٥

١٥ يناير ٢٠١٥

لم يعتد الشعب السوري يوماً أن يتذمر من قدوم ضيف وافد الى بلاده أبدا .فأخلاق العروبة والإسلام والخصال الطيبة التي تربى عليها عودته أن يستقبل ضيفه ويحسن إفادته . ولكن لم يتوقع الشعب السوري يوماً أن يزوره هذا الضيف وهو مشرد بعيدا عن دياره في مخيمات على أطراف وخارج حدود الوطن , هاربا من بطش حاكم ظلمه على مدار سنوات طوال , فحاول جاهدا أن يكون مبتسما فرحا بقدوم هذا الضيف كما تعود سابقا يعد العدة من وقود وملابس شتوية ومؤن وأغان يرددها مع الأهل والأحباب حول المدفأة المستعرة بنار الدفء يتسامر معهم عن ذلك الضيف القادم بثوب أبيض جميل سيغطي بخيره ربوع الوطن ويعم بالخير والبركة على الجميع , ولاتنسى ساعات الفرح واللعب مع ذلك الضيف بذرات ثلجه الناصعة فرحين بقدومه مبتهجين لملقاه .

ولكن الحال تغير هذا العام فجاء ضيفهم بهيئة انثى سموها " هدى " فكانت ضيفا ثقيلا أثقل كاهل الشعب السوري وحملته مالايطيق في ظل البرد والجوع والتشرد خارج حدود الأرض والوطن .

كانت " هدى " ضيف ثقيلا ببردها وعواصفها وثلجها الذي غطى خيم نزوحهم المهترئة فجلبت معها البرد والجوع والموت ,.......... وقطعت الطرقات ومنعت عنهم الدفء الذي طالما تمنوه في مخيماتهم , وتحول اللعب بالثلج لموت لاحق أبنائهم وفلذات أكبادهم فخطفت تلك الضيفة العشرات من الأرواح في الشمال والجنوب , فانقلب الفرح بقدوم الضيف حزنا وزاد التشرد تشردا , وغابت البسمة من شفاههم لتغدو دمعة فوق خدودهم على فراق فلذات أكبادهم وعجزهم عن تأمين قسط من الدفء لأولادهم .

ومع طول وقت الزيارة لضيفهم الثقيل تزداد المعاناة ويشتد الألم ويترقب الشعب ساعة إنتهاء الزيارة وبزوغ أول خيوط الشمس المبشرة برحيل الضيف عنهم , ليلملم الشعب جراحه ويعيد بناء خيمته المدمرة وعيونه ترقب قدوم ذلك اليوم الذي سيعود فيه ضيفهم في العام القادم وقد فرج الله عنهم الكرب وأنهى ظلم نظام طغى وتجبر في بلاد المسلمين وسرق الفرحة حتى من احلامهم , ليرحب الشعب السوري كما تعود بضيفه القادم وعلائم الفرحة والبسمة لاتفارق وجهه أما ضيوفه الوافدين .

١٤ يناير ٢٠١٥

١٤ يناير ٢٠١٥

" بترول العرب للعرب " كلمة لطالما رددناها في مناهج التعليم الإبتدائي التي عمل النظام جاهدا إفهامنا إياها, وأن منابع البترول في بلادنا هي ملك لنا وخيراتها ستعود بالفائدة علينا .. والنعيم الذي نعيشه من مدارس ومشاف وكتب ودفاتر ووقود هو من ريع حقولنا , وأن بترول السوريين في أيد أمينة لتتابع الأيام وتتوالى ويثور الشعب على تلك الأيدي الأمينة ويكتشف ماغاب عنا لعقود طويلة من ملايين البراميل التي تسرق على حساب الشعب السوري بشكل يومي, فحررت المناطق الشرقية وسيطرت الفصائل على تلك الأبار فظن الشعب أن أكذوبة الأيدي الأمينة قد زالت للابد وأن بترول العرب سيعود فعلا للعرب وسينعم السوريين بخيرات بلادهم ولن يعاني مواطن بعد اليوم ......... ولكن كان ذلك حلما في يقظة فقد تعاقب على سيطرة هذه الأبار العديد من التشكيلات بداية بالجيش الحر مرورا بالجبهة الإسلامية وجبهة النصرة وأخيرا بيد تنظيم الدولة الإسلامية ليصبح برميل النفط حلما للشعب السوري يراوده في منامه ويقظته ...... ويحلم بقسط من الدفء لأولاده ليقيهم برد الشتاء القارس ....... فبعد أن كان برميل النفط الخاص بالتدفئة يباع ب ( 2500 ) ل . س على زمن الأيد الأمينة .

اليوم في عهد الخلافة الراشدة الحكيمة يباع برميل النفط المكرر بطرق بدائية وخاص بالتدفئة فقط بــ ( 30000 ) ل . س .... إن وجد طبعا لان تهريبه من دير الزور الى تركيا أصبح عمل جل الفصائل العسكرية وباب رزق تصارع عليه الكثير وقتل العشرات بل المئات من أبناء الشعب في سبيل الحصول على طرق التهريب في حارم على الحدود السورية التركية كما لاننسى مئات القتلى الذين سقطوا في صراع جبهة النصرة وتنظيم الدولة على أبار النفط في دير الزور ..... وبعد كل هذا يتساءل المواطن السوري القابع في مخيمات النزوح وريح العواصف يكاد يقتلع خيمته المهترئة من حر الشمس وتقلبات الطقس ..... . أين بترول العرب ؟ .............. وأين حق هذا الشعب من نفط بلادهم ؟ وهل سيطبق الشرعيون حدودهم بالرجم والقتل والصلب على تلك العاصفة الشمطاء الملقبة بـ هدى بتهمة قتل الشعب السوري في مخيمات النزوح

١٤ يناير ٢٠١٥

١٤ يناير ٢٠١٥

رغم أن عام 2015 يبدأ بمبادرة سياسية للحل في سورية، إلا أن مؤشرات عديدة تؤكد أن مسار الحل السياسي ما زال بعيداً عن النضوج، بسبب عدم جهوزية الأطراف لتقديم تنازلات في هذه المرحلة وتمسكها بتفسيرها للعملية السياسية ونتائجها، ما يؤدي الى إختلاف في توقعات كل طرف وتقديراته.

ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الأزمة السورية سيتم وضعها في موقف إختباري جديد وقاس نظراً لعدم نضج الظروف المناسبة للحل، ولعدم قدرة الرعاة على وضع تصورات متماسكة للحل وآليات قادرة على إنجازه، وبالتالي فإن التسرع في طرح مثل هذه المبادرات ستكون أضراره أكبر من منافعه. بإختصار هي محاولة لإضافة إنتكاسة جديدة في مسار الأزمة أو لبناء جدار إضافي في بنيتها.

هذا يعني أيضاً أن تصريفات هذه الإنتكاسة في الحل ستنعكس بدرجة كبيرة على الأرض، وبخاصة لدى شعور الأطراف بأن الحل بعيد وأن من الأفضل اللجوء إلى وسائل ومقاربات أخرى لأن الحرب حتماً ستكون مديدة، والمعروف في تاريخ النزاعات أن جولات التفاوض الفاشلة غالباً ما تكون لها نتائج سلبيّة على الأرض، وقد تجاوزت الخبرة الديبلوماسية هذا الدرس، وهو ما يعمق الشكوك في الحراك الروسي في ظل هذه المعطيات والظروف.

على ذلك فإن انعكاسات هذه الإنتكاسة على المعارضة يتوقع أن تترجم من خلال إبتعاد الأطر السياسية للمعارضة، بمختلف تصنيفاتها، عن القوة الفاعلة على الأرض، بما يعنيه ذلك من تحطيم قنوات التواصل وآليات التنسيق، رغم أنها تعاني من مشكلات كثيرة في الوقت الراهن. والمتوقع أن ينسحب هذا التفكك على القوى العاملة على الأرض ويعمل على زيادة حدة الإستقطاب والفرز بينها، بحسب قربها ومواقفها من المعارضة السياسية المنخرطة في مفاوضات موسكو. والتقدير في هذه الحالة أنّه سيصار الى تقوية الأطرف الأكثر تشدداً مثل «جبهة النصرة» على حساب الفصائل والتشكيلات المعتدلة، حيث يتوقع أن يكون «الجيش الحر» أكثر المكونات تأثراً بل أنّه قد يصبح أثراً بعد عين، وهو ما من شأنه التأثير على جبهات يملك فيها «الحر» أفضلية كجبهة الجنوب التي تعد بحسب معظم المؤشرات الجبهة التي باتت تشكل الخطر الداهم على نظام الاسد في سنة 2015.

بالمقابل، لن تسلم بنية النظام من شظايا هذه التحولات، بخاصة أنّها باتت تفتقد حالة التماسك التي تميّزت بها طوال مرحلة الصراع الماضية، وثمة مؤشرات على بروز خطوط نزاعات عديدة من المتوقع ان تتعمّق في قلب بنية النظام، بسبب الإختلاف في مقاربة الحرب والتعاطي معها، وبخاصة مع بروز توجّهات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الخسائر الكبيرة في بيئة النظام وظهور حالات للإلتحاق بجبهات القتال، والأهم من كل ذلك ظهور توجّهات جديدة الى ضرورة الإنفكاك عن الحالة السورية واللجوء الى الساحل وترك سورية ومصائبها، وبخاصة في ظل ظهور محفّزات تدعم هذا التوجه عبر الإكتشافات الكبيرة للنفط والغاز في الساحل، مقابل الوصول إلى قناعة بعدم جدوى الحرب في البر السوري وتالياً إفتقاد مبرر الخسائر البشرية الكبيرة في بيئة النظام.

على ذلك يتوقع هذا العام أن تزداد حالة التشظي في الميدان وحصول نوع من الفوضى وبخاصة في الأرياف حيث يتوقع ان تشهد خروجاً نهائياً عن سيطرة النظام وما قد يتبعها من خروج بعض المدن الريفية من تحت سلطة الاسد مثل درعا والقنيطرة وادلب ودير الزور وإلتحاق الحسكة بسلطة الاكراد، وتحول بعض المدن، مثل دمشق وحلب وحمص إلى حرب على أبنية وحارات بين أطراف عديدة وذلك في مقدمة لتحديد خطوط القتال، وهذه المرحلة يتوقع ان تعقب إنجاز المعارضة المسلحة سيطرتها على الريف وتراجع قوات الأسد وتحصّنها في المدن، وستكون هذه المرحلة أقسى مراحل الحرب السورية وأكثرها ضراراً لناحية آثارها التدميرية، مع تحوّل الريف إلى فضاء مهمل ومشتّت.

ضمن هذا السياق لن يكون بعيداً حصول صراعات طائفية، خارج حالة الصراع بين العلويين والسنّة، إذ ثمة مؤشرات عديدة ظهرت في 2014 عن تبلور سياق لصراع درزي - سنّي عبر جملة من الصدامات المتفرقة، وكانت قد جرت محاولات عديدة لضبط الصراع بين الطرفين وبخاصة في السويداء ودرعا وقرى ريف دمشق القريبة من السفح الشرقي لجبل الشيخ والقريبة من القنيطرة، ومع إزدياد درجة التسلح في هذه المناطق وزيادة نسبة التوتر في ظل الفوضى الضاربة والتحريض الذي تمارسه استخبارات الأسد لتخفيف الضغط عن دمشق فإنّه يتوقع ان يتشكل مناخ وبيئة جاذبة للصراع، وبخاصة مع توافر إمكان حدوث صراعات موضعية في نقاط التماس الكثيرة وامكان التوسّع لتشمل مناطق أخرى وتنعدم إمكانية ضبطها والسيطرة عليها في ظل عدم توفر آليات، حتى على المستوى العشائري، لإحتواء النزاعات.

في الغالب سيزداد في سنة 2015 تهميش القضيّة السورية على المستويين الإعلامي والسياسي، كما أنّ جهود الأطراف ستتركز في المرحلة المقبلة على أهداف أقل من نوع حصر تمدّد «داعش» ومنع إنتقال المخاطر الى الدول المجاورة، وسيستمر النزوح السوري بدرجة أكبر نتيجة ازدياد الفوضى وعدم توافر الخدمات والشروط الإقتصادية المناسبة. إجمالاً فإن حظوظ التأزم والتشظّي والفوضى تبدو متوافرة في الواقع السوري مع بداية سنة 2015. وحده الحل يفتقد الافق والأرضية المناسبة.

١٢ يناير ٢٠١٥

١٢ يناير ٢٠١٥

كعادة تجار الدماء، وزعماء الميليشيات في منطقتنا، يحاول حسن نصر الله الآن استغلال الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية لتلميع صورة حزبه المتورط بالدماء بمنطقتنا، وذلك للقول بأن الجماعات الإرهابية «التكفيرية» أساءت إلى الإسلام والرسول أكثر من أعدائهما!

والحقيقة التي يعرفها الجميع بمنطقتنا أن حسن نصر الله، وحزبه عموما، والأجندة التي يخدمانها، لا يكترثون بالحريات، ولا صونها، ولا يسعون لحقن الدماء، كما أن آخر همومهم احترام الأديان، أو الطوائف والجماعات، والدليل أن حزب الله، وكل حلفاء إيران بالمنطقة، هم من يأججون الطائفية، وأكثر. فعندما يقول حسن نصر الله الآن إن «التكفيريين» قد أساءوا للإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أعدائهما، فإن السؤال هنا هو: ولماذا تاجر حزب الله، ومعه بشار الأسد، بالمظاهرات المنددة بالرسوم الكرتونية في الصحيفة الدنماركية، من قبل، وأخرجوا لها المظاهرات؟ وكما كتب قبل أيام في هذه الصحيفة الأستاذ عبد الرحمن الراشد، والذي ذكّر أيضا بافتعال إيران لأزمة «معركة رواية سلمان رشدي ضد بريطانيا» والتهديد «بقتل المؤلف، ودعم أي عملية إرهابية». كما أشار الراشد بمقاله، وذلك لتوضيح زيف مواقف حزب الله، وإيران، إلى أنه «لم يقل أحد إن إيران التي ثارت على رواية رشدي هي نفسها تسمح بآلاف الكتب التي تسب صحابة الرسول»!

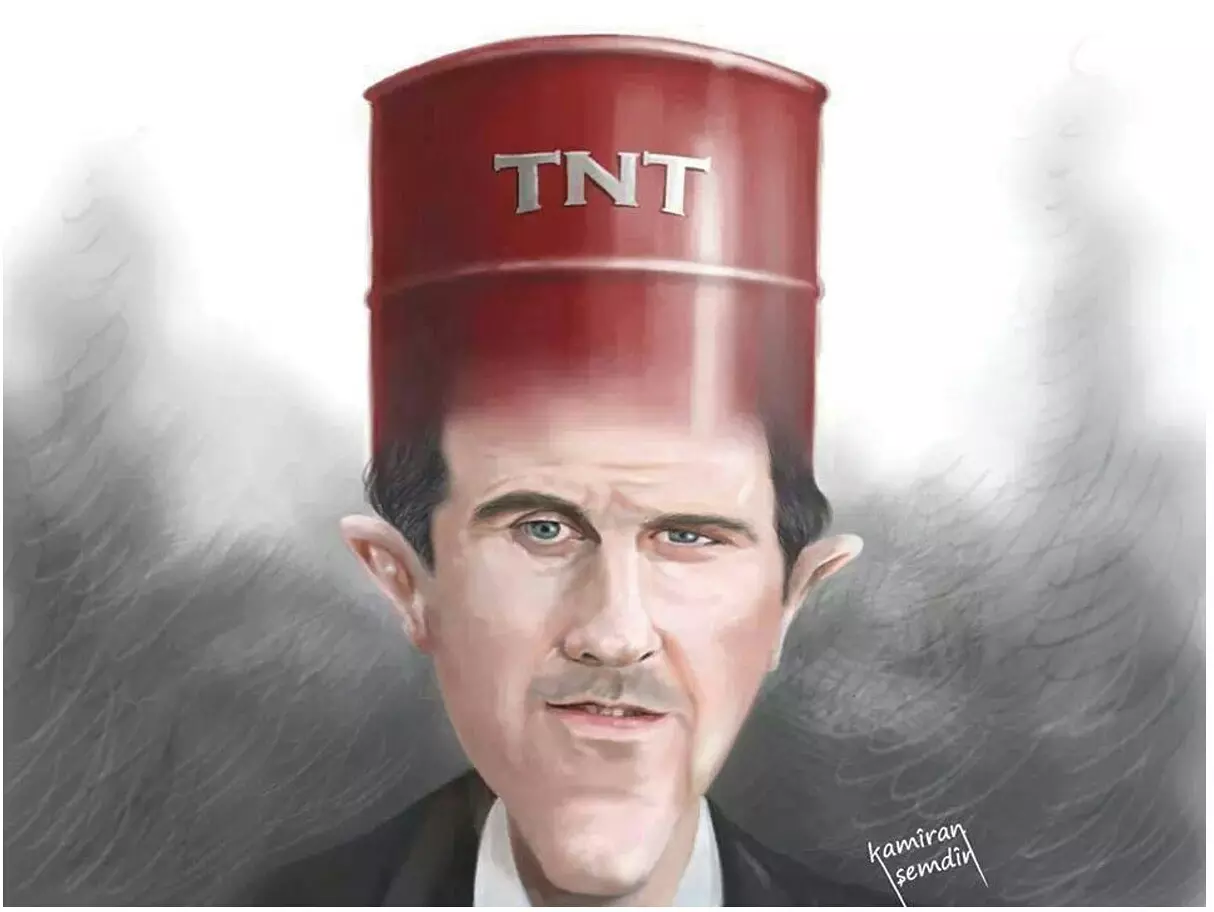

والقصة لا تقف عند هذا الحد، فبينما يحاول نصر الله اليوم تلميع صورته، وهو المتورط في الدم السوري، فإن المتابع يتساءل: طالما أن نصر الله يدافع عن الحريات ويرفض العنف، فأين كانت حكمته المفاجئة هذه حين قام نظام الأسد بتكسير أطراف رسام الكاريكاتير السوري الشهير علي فرزات بأحد شوارع دمشق، وبعد اندلاع الثورة؟ حينها لم يدافع نصر الله عن فرزات، ولا الحريات، والسؤال هنا أيضا: ما الفرق أصلا بين «التكفيريين» والأسديين، سواء الأسد نفسه، أو من يدافع عنه، ومن ضمنهم نصر الله؟ وإذا كان زعيم حزب الله «معتدلا» كما يدعي، فلماذا لا يقول لنا من الذي اغتال سمير نصير وجبران تويني في لبنان، وبنفس العام؟

الحقيقة أن ما يحاول نصر الله فعله الآن هو خديعة الرأي العام، والمجتمع الدولي، في محاولة منه للظهور بمظهر المتسامح، وذلك للتغطية على جرائم حزبه في لبنان والعراق وسوريا وكذلك اليمن، فنصر الله يعي أن العالم اليوم بات مختلفا بعد الجريمة الإرهابية التي وقعت بفرنسا، ولذا فيجب التنبه اليوم، عربيا، ودوليا، لمحاولات نصر الله، وكل حلفاء إيران الحالية لخديعة المجتمع الدولي، فيكفي الخديعة الأولى، أو التقية، التي مارسوها بعد أحداث سبتمبر (أيلول) الإرهابية في أميركا. وعليه، فيجب أن لا ينسى الجميع اليوم أن حزب الله شريك بتأجيج التطرف والإرهاب، بل هو من أبرز منفذيه بالمنطقة، والأمثلة على ذلك كثيرة، وأبرزها ما يفعله الحزب في سوريا الآن دفاعا عن جرائم الأسد.

١١ يناير ٢٠١٥

١١ يناير ٢٠١٥

صورة جماعية تمثلت في اجتماع دولي واسع على شكل تظاهرة مليونية في باريس لمناهضة الارهاب وتنديدا بالاعتداء على جريدة "شارلي ايبدو" الذي ذهب ضحيته احد عشر شخصا تحرك العالم بأسره من اجلهم في ظل صمت دولي حيال المجازر اليومية في سوريا وشهداء شهدا التعذيب في المعتقلات واحد عشر طفلا قضوا جراء البرد في مخيمات اللجوء وعدد من الاطفال ماتوا جوعا في البلدات المحاصرة في سوريا .

استقبل الرئيس الفرنسي الحضور والحزن والاسى يقطر من وجهه معبرا بالاسى على الضحايا في حين تظهر صفحات التواصل الاجتماعي صورا لبشار الاسد وافراد اسرته وهم يلهوون على الثلج في ذات الوقت الذي يلقى اطفال سوريا حتفهم جراء تشريده لهم

يحضر التظاهرة كوكبة من الرؤساء والمسؤولين ودعاة السلام يتصدرهم العاهل الاردني الذي قطع الاف الكيلومترات للتنديد بالاعتداء متجاهلا اعداد الذين يقضون في مخيمات اللجوء في الاردن جراء تدني مستويات المعيشة في المخيمات بالإضافة الى ما قام به الاردنيون الشهر الماضي من ارجاع الجرحى والمصابين من الحدود الاردنية الى سوريا كتصرف يوحي بالإنسانية المفرطة .

ولا يغيب عن الصورة الجماعية محمود عباس الذي قطع اشواطا ليحضر التظاهرة في حين منع الفلسطينيين من التظاهر للتضامن مع شهداء غزة في لفتة كريمة منه للفرنسيين حكومة وشعبا بحزنه الشديد واسفه بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن الفلسطينيين وتضامنهم مع ضحايا الاعتداء .

ولايغيب عن الموقف دعاة السلام السوريين ممثلين باعضاء الائتلاف الوطني الذين سارعوا بتعزية الحكومة الفرنسية متناسين ان يعزوا اهالي ضحايا العاصفة الثلجية

....................المجتمع الدولي....شكرا .

١١ يناير ٢٠١٥

١١ يناير ٢٠١٥

في محاولة يائسة، ومفضوحة، للتذاكي أصدر النظام الأسدي بيانا أدان فيه الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية، معتبرا أن تلك الجريمة إثبات على أن «الإرهاب في سوريا سوف يرتد على داعميه»، وأنه دليل على «قصر نظر السياسات الأوروبية»!

والحقيقة أن جريمة «شارلي إيبدو» الإرهابية هي دليل على إدانة نظام بشار الأسد نفسه، ليس الآن، بعد الثورة، بل وقبل ذلك بكثير، فهذه الجريمة الإرهابية التي هزت فرنسا قدمت دليلا واضحا على تورط نظام الأسد في تسهيل، وتذليل، كل العقبات أمام الإرهاب بالمنطقة، وتحديدا العراق، وذلك بعد إسقاط نظام صدام حسين، وبدعم وتنسيق إيراني، كما أنها؛ أي عملية «شارلي إيبدو»، دليل على تورط حزب الله بدعم الإرهاب بالمنطقة، وهذا ما كشفته جريمة فرنسا الإرهابية، ومن الواضح أن ما سيكشف لاحقا سيكون أكثر إثارة.

بالنسبة لجريمة «شارلي إيبدو» الفرنسية، فقد اتضح أن أحد الإرهابيين المشاركين فيها، شريف كواشي (32 سنة)، قد قرر السفر إلى سوريا عام 2005 للمشاركة في القتال بالعراق، وتم إيقافه من قبل السلطات الفرنسية، والجميع يعرف أن تسلل الإرهابيين من سوريا إلى العراق وقتها كان أمرا يتم بعلم النظام الأسدي، وتنسيقه، وذلك لخدمة الأجندة الإيرانية، وتعقيد المشهد بالعراق، وكان نظام الأسد يتاجر بهؤلاء الإرهابيين، ومنهم سعوديون، تارة للقول بأنه يدعم المقاومة، وتارة أخرى للقول بأن السعوديين إرهابيون، ومن أجل تركيع العراق للمصالح الأسدية الإيرانية بالطبع. وكل من يعرف طبيعة سوريا، قبل الثورة، يعلم أنها دولة بوليسية لا يمكن للإرهابيين التنقل فيها، وصولا ومغادرة إلى العراق، دون علم النظام الأسدي.

وعندما نتحدث عن تورط حزب الله، فإن الشقيق الأكبر بالعملية الإرهابية التي وقعت في فرنسا كان يتدرب في اليمن الذي درب ويدرب فيه حزب الله الحوثيين، وهو الحزب نفسه الذي يقاتل الآن بسوريا دفاعا عن الأسد، ودرب قبلها مقاتلين عراقيين شيعة، مما يعني أن الأسد، وحزب الله، وقبلهما إيران، مثلهم مثل «القاعدة» لا يتحركون إلا بمناطق الصراعات. والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن هناك معلومات عن سفر أحد الإرهابيين الفرنسيين إلى سوريا مؤخرا للمشاركة في القتال هناك، وهو الأمر الذي سهله الأسد بتحويل الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، فالكل يعي أن الثورة السورية كانت سلمية، إلا أن الأسد وإيران وحزب الله قرروا تحويلها إلى دموية للقول بأن الأسد يحارب الإرهاب.

وعليه، فإن المجتمع الدولي، الذي قرر غض النظر مطولا عن جرائم الأسد، ومن قبل الثورة، بات في موقف يتطلب التحرك ضد مجرم دمشق، خصوصا أن كل مؤشرات الجريمة الإرهابية في فرنسا تشير إلى الأسد، بالأمس واليوم. وعليه، فلا مناص من العودة إلى أرض الشام، لأن كل الطرق الإرهابية اليوم تؤدي إلى سوريا، وتحديدا إلى بشار الأسد.

١١ يناير ٢٠١٥

١١ يناير ٢٠١٥

في مؤتمر جنيف2 كان التوافق الأميركي الروسي -المستند إلى المبادئ التي جرى الاتفاق عليها في 30/6/2012- يقتضي أن يسمّي الروس وفد السلطة ويسمي الأميركيون وفد المعارضة. ولهذا اختارت روسيا وفدا أرسله بشار الأسد لا يوافق أصلاً على مبادئ جنيف1، بينما قررت الولايات المتحدة حصر التمثيل في الائتلاف الوطني الذي وافق حينها على المبادئ والتزم تطبيقها، ومن ثم زار روسيا لكي يؤكد لها أنه ملتزم بكل الاتفاقات التي جرى توقيعها مع السلطة السورية.

لكن وفد السلطة أفشل المؤتمر دون أن يحرّك الروس ساكنا، ومن ثم دخلوا في متاهة الأزمة الأوكرانية التي جعلتهم لا يقوون على لعب أي دور على الصعيد السوري، طبعا نتيجة للأولوية الشديدة التي يعطونها لأوكرانيا.

الغياب الروسي ترافق مع ميل أميركي جديد يهدف إلى العودة إلى العراق بعد الانسحاب الذي جرى نهاية سنة 2011 حسب الاتفاق المبرم، وبعد أن رفضت حكومة المالكي ضمان عدم ملاحقة الجنود الأميركيين. وهو الأمر الذي جعلها تتمدد إلى سوريا بحجة "الحرب ضد داعش"، وبالتالي تفرض ذاتها قوة مقررة بعد أن مارست الدعم لروسيا من بعيد، كما مارست دعم الفوضى المصدَّرة من دول إقليمية من بعد كذلك.

هذا ما دفع الروس إلى "أخذ زمام المبادرة" عبر "النشاط المحموم" من أجل العودة إلى التفاوض بين السلطة السورية والمعارضة. وقد باتت روسيا تهيئ لعقد مؤتمر موسكو1 بدل جنيف3.

هذا الوضع أعاد طرح مسألة تمثيل المعارضة، حيث إن روسيا لم ترتح للائتلاف حتى بعد التأكيد على ضمان المصالح الروسية. وربما كان معها بعض الحق لأن الائتلاف كتل هلامية يبحث الجزء الأكبر منها عن مصالح ضيقة، كما ليس من الممكن تجاهل المعارضة التي تشكلت في هيئة التنسيق وتضم أحزابا لها تاريخ في سوريا. وأيضا لا يبدو أن الروس قبلوا بألا تكون جبهة التحرير والتغيير جزءاً من المعارضة.

"يظهر أن كلا من روسيا وإيران لا تستطيع أن ترى الوضع السوري ومصالحها في سوريا بمعزل عن وجود بشار الأسد. ربما لأنه هو الذي أعطى لكل منهما المقدرة على السيطرة والتأثير وأغدق المصالح، ومن ثم يظهر الخوف الشديد من أن رحيله ربما يفضي إلى فقدان كل ذلك"

لهذا وجدنا أن الأمور تسير في مسارين، الأول يتمثل في بلورة الصيغة التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الحل السياسي.؛ وقد تسرب عدد من الصيغ، بعضها ينطلق من بقاء بشار الأسد (كما تروّج لذلك القوى والصحف الداعمة للسلطة)، وبعضها ينطلق من حتمية إزاحته. وفي هذه الوضعية يبدو أن الروس لم يتوصلوا إلى ما يجعل الحل ممكنا، حيث ما زالوا يصرّون على بقاء بشار الأسد حتى وإن بشكل "صوري"، وكذلك يفعل الإيرانيون.

ويظهر أن كلا من روسيا وإيران لا تستطيع أن ترى الوضع السوري ومصالحها في سوريا بمعزل عن وجود بشار الأسد. ربما لأنه هو الذي أعطى لكل منهما المقدرة على السيطرة والتأثير وأغدق المصالح، ومن ثم يظهر الخوف الشديد من أن رحيله ربما يفضي إلى فقدان كل ذلك، بغض النظر عن طبيعة السلطة الجديدة التي ستكون راجحة بالضرورة لعناصر من السلطة الحالية وفق الترتيب الذي يجري.

طبعا، إن التمسك ببشار الأسد لن يقود إلى حل حتى وإن وافقت كل أطراف المعارضة، لأن ما جرى يحتاج إلى "كبش فداء"، وهو أكبر كثيرا مما جرى في تونس ومصر واليمن، وهي البلدان التي أطيح بالرئيس فيها لكي يقال إن الثورة قد حققت هدفها. فكيف في بلد مارست سلطته أقصى الوحشية، وأصابت كل المجتمع سواء بالتدمير أو القتل، ومارس شبيحتها كل العنف حتى في المناطق التي تسمى "مؤيدة"؟ ليبدو الرحيل هو أقلّ ما يمكن أن يتحقق، رغم أن الممارسات تفرض تحويل قيادات السلطة الأساسية إلى محكمة الجنايات الدولية بجرائم ربما تكون أضخم من كل ما ارتكِب في التاريخ الحديث.

لهذا فإن الخطوة الأولى تتمثل في موافقة الروس والإيرانيين العلنية على رحيل الأسد و"الطغمة" التي حكم عبرها. وهذا هو الخطوة الأولى في نجاح الحل. وهو الأمر الذي بات يَجمع معظم أطراف المعارضة (هيئة التنسيق، وتيار بناء الدولة، والائتلاف، ومعاذ الخطيب)، والذي لا بد من أن يكون في رأس الحل.

هل سيعلن الروس والإيرانيون ذلك؟ ربما سيبقى الصراع قائما إلى أن يصل كل منهما إلى هذه النتيجة، خصوصا أنهما باتا يعيشان أزمات الحصار "الغربي"، ولا يبدو أن أمامهما غير التوافق على كثير من القضايا مع أميركا، ومنها سوريا.

المسار الثاني يتعلق بالمعارضة ذاتها، حيث هناك هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة في الداخل السوري (يضاف إليهما من قبل الروس جبهة التحرير والتغيير)، وهناك الائتلاف المنقسم على ذاته، والذي بات يخضع لتناقضات الدول الإقليمية والوضع الدولي.

وإذا كان الائتلاف قد مثّل المعارضة في مؤتمر جنيف2 مبعِدا كل الأطراف الأخرى (وكما أشرنا بقرار أميركي)، فإن ما يجري يشير إلى أن الأمور قد خرجت من هذا السياق، ولم يعد الائتلاف مطروحا كممثل، بل ربما كطرف من جملة الأطراف التي تمثل المعارضة، إذ ربما يجري إشراك بعض أطرافه فقط. وإضافة إلى ذلك، هناك الكتلة التي يمثلها معاذ الخطيب الذي يبدو أنه سيكون أساسيا في صيغة الحل المطروح.

وفي الائتلاف سوف نلاحظ التنازع بين "ذوي المصالح" الذين يمكن أن يشاركوا في أي حل يضمن لهم دورا، وهؤلاء كثر وكل منهم ينتظر معرفة إلى أين تسير الأمور لكي يقفز سريعا إلى الوجهة التي تسير فيها. وهناك من هو "مستثنى" أو يريد حصة أكبر مما يحصل عليها في حل كهذا، ولهذا يريد اللعب والتشويش و"إعلاء الصوت" بضرورة "إسقاط النظام".

"إذا كان الائتلاف قد مثّل المعارضة في مؤتمر جنيف2 مبعِداً كل الأطراف الأخرى (وكما أشرنا بقرار أميركي)، فإن ما يجري يشير إلى أن الأمور قد خرجت من هذا السياق، ولم يعد الائتلاف مطروحاً كممثل، بل ربما يجري إشراك بعض أطرافه فقط"

ولا شك في أن الصراعات الإقليمية باتت تنعكس مباشرة على القوى التي تشكل الائتلاف، حيث نجد أن ميل تركيا لدفع الأمور إلى حدّ فرض منطقة حظر جوي وإنشاء منطقة آمنة وحتى التدخل لإسقاط النظام، جعل الإخوان المسلمين وبعض "المفلسين" يدفعون للسيطرة على مسار الائتلاف، وتجييره بما يجعله واجهة لتدخل تركي. فقد توهمت حكومة أردوغان أن أميركا سـ"تضطر" لأن تتحالف معها ضد داعش لاحتياجها إلى قوات برية تهزم هذه الأخيرة، وبالتالي سعت إلى "فرض شروطها" المتمثلة في إسقاط النظام وليس الحرب ضد داعش فقط.

ولهذا حاولت ترتيب الائتلاف بما يجعل الإخوان المسلمين هم القوة المسيطرة (بتحالف مع بعض "الليبراليين" مثل برهان غليون وميشيل كيلو)، وهو ما ظهر في فرض إعادة أحمد طعمة رئيسا لحكومة افتراضية، وتشكيل "مجلس قيادة الثورة" من فصائل مسلحة نشطت تحت اسم مبادرة "واعتصموا".

وبهذا بات الحراك السياسي يتمحور حول تحالفات واصطفافات داخل المعارضة في سياق النشاط الروسي للوصول إلى حل. وبالطبع إذا لم يكن التوافق شاملاً ترحيل بشار الأسد فإن صوت الإخوان وحلفائهم سيعلو في حال وافقت أطراف المعارضة على ذلك. لكن لا بد من التشديد على أن الحل يبدأ من ترحيل بشار الأسد، وبعد ذلك يمكن البحث في كل المسائل الأخرى، لأن هذا هو الذي سوف يفضي إلى أن يصبح تطبيق الحل ممكناً.

فرغم صعوبة الظروف التي يعيشها السوريون، سواء اللاجئون والذين ما زالوا يعيشون الصراع، ومع انهيار الوضع الاقتصادي والانفلات الأمني، فإن حلا لا يقوم على ترحيل الأسد لن يلقى الموافقة، وسيفشل بالضرورة حتى وإن وافقت عليه كل قوى المعارضة، لأن المتضرر هو الشعب، وهو الذي ثار ويريد أن يحصد بعد كل هذه الوحشية انتصارا ولو كان صغيرا، وهو ذاك المتعلق بترحيل الرئيس.

إذا كان الشعب السوري قد تعب، وتعب كثيراً، فربما تكون القوى الدولية الداعمة للسلطة قد تعبت لكي تقبل -بعد أن باتت هي المتحكم في السلطة بسوريا- برحيل الأسد وتحقيق حل مقبول، بعد أن دخل الوضع في حالة استعصاء طويل، ولم يعد ممكنا انتصار أحد، خصوصا بعد تدخلات القوى الإقليمية والدولية التي لا تريد للثورة أن تنتصر، وبالتالي يكون استمرار الوضع القائم هو إيغالا في الاهتراء والتدمير والقتل والتهجير.

١١ يناير ٢٠١٥

١١ يناير ٢٠١٥

كم سوريًا ينبغى أن يتجمدوا من البرد وكم فلسطينيا ينبغى أن يلحقوا بهم من سكان البيوت المدمرة فى غزة، لكى يستيقظ الضمير العربى ويمد إليهم يد الإغاثة والعون؟ ــ وهل نستطيع أن نقول بأنه حين تجمد هؤلاء بسبب الصقيع والبرد، فإن قلوب ملايين العرب تجمدت بدورها، فما عادت تحركها صور الأطفال المجمدين، ولا صور أهاليهم الباكين الذين أعجزهم الصقيع حتى عن دفنهم. وما عادوا يستشعرون الذنب حين يطالعون منظر كبار السن وهم يرتعشون ويذرفون الدموع، من شدة البرد والجوع، بعدما ضربت الرياح الثلجية خيامهم. حتى أوقعتها فوق رءوسهم ولم يستطيعوا لها دفعا.

قبل يومين قرأت عن الطفلة رهف أبوعاصى التى لم تحتمل البؤس فى غزة، فماتت من شدة الجوع والبرد بعد شهرين فقط من ولادتها. قرأت فى الوقت نفسه، عن الطفل السورى ابن السنوات الثمانى الذى تجمد من البرد فى شبعا، وعن الأطفال الخمسة الذين لقوا ذات المصير فى دوما بريف دمشق. وتلك أخبار صارت يومية وروتينية حتى بدت وكأنها حوادث عادية. وإذ صرنا نطالع تلك الأخبار يوما بعد يوم، فان التقارير باتت تحمل إلينا صورا مفزعة وصادمة من المخيمات المقامة على الحدود، بين سوريا وبين كل من الأردن والعراق ولبنان وتركيا. وهى لا تختلف كثيرا فى مضمونها عن التقارير التى تخرج من قطاع غزة ومعاناة أهله الذين دمر الإسرائيليون بيوتهم حتى تركوا عشرات الآلاف منهم فى العراء لإذلالهم والتنكيل بهم.

أدرى أن نكبات العرب تعددت فى هذا الزمان، إلا أن نكبة السوريين والفلسطينيين أكبر من غيرهم. للأسف فإن الفلسطينيين كانوا سباقين حيث نكبوا بالاقتلاع والطرد من جانب الإسرائيليين منذ عام 48 حتى الآن، ثم نكبوا برموزهم الذين فرطوا فى قضيتهم ونسقوا مع عدوهم. ونكبوا مرة ثالثة بأشقائهم الذين أداروا ظهورهم لهم وشاركوا فى حصارهم وإذلالهم. أما السوريون فإن نكبتهم المستمرة منذ أربع سنوات تسبب فيها نظام أبدى استعدادا مدهشا لإفناء الشعب السورى وتدمير البلد كله، مقابل استمرار احتكاره للسلطة، ولم يتوقف سعيه ذاك طوال تلك المدة، مستعينا ببعض الأشقاء والحلفاء.

لا نستطيع أن نصف الصمت العربى إزاء ذلك بأقل من أنه نكبة أخرى، بل فضيحة تاريخية. حيث ما خطر ببال أحد أنه يمكن أن يتعايش ملايين من العرب الذين يعانون من البرد والجوع، جنبا إلى مع ملايين آخرين من العرب ينشغلون بالمهرجانات الغنائية وسباقات الإبل وحروب الانتحار الداخلية.

لم نسمع أن الجامعة العربية دعت إلى اجتماع لشحذ همة الدول الأعضاء لكى تقوم بواجبها إزاء الفلسطينيين والسوريين. لم نسمع ان الهلال الأحمر العربى ولا منظمات الإغاثة فى الأقطار المختلفة استنفرت ونظمت حملات لتوفير الاحتياجات للمكنوبين ولإعمار قطاع غزة. لم نسمع عن تحرك للنخب المهتمة بالتضامن العربى ان رفعت صوتها منادية بإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، لكى يؤدى المجتمع العربى واجبه إزاء الخطر الحال والكارثة المحدقة.

لا أستطيع أن أتجاهل ان بعض الجهات أسهمت فى الإغاثة ولكن إسهامها كان دون المطلوب، وألتمس العذر للذين حاولوا إيصال بعض المعونات إلى المحاصرين ولكنهم منعوا من ذلك، وهو ما اعتبره موقفا مشينا وعارا لن ينسى ولن يغفر، كما أننا لا نستطيع ان نقلل من شأن حملة الإغاثة التى تقدمها المنظمات التركية، إلا أن الحمل يظل أكبر وأثقل مما تستطيع القيام وحدها به.

فى هذا الصدد، فإننا لن نسطتيع ان نعاتب أو نلوم المنظمات الإغاثية العالمية، لأن هناك أكثر من رد يسكتنا ويخجلنا، ليس فقط لأن هناك تقصيرا عربيا فى إغاثة الفلسطينيين والسوريين، ولكن لأن بعض الدول النفطية القادرة على العطاء والعون أصبحت تفضل الانفاق بسخاء على دعم الثورة المضادة للربيع العربى فى أكثر من بلد، وتقدمه على جهود إغاثة الإنسان العربى لابقائه على قيد الحياة.

الخلاصة انه يتعين علينا ان نعترف بأنه ما عاد للعرب نظام أو كيان نطالبه بأن يقود حملة لإنقاذ السوريين والفلسطينيين المشردين والمهددين بالموت. ايضا ما عاد للعرب كبير نخاطبه وندعوه لأن يتحمل مسئوليته إزاء اشقائه الأصغر منه، وما عاد لهم مجتمع مدنى يعبر عن ضمير الأمة وآلامها، بوسعه أن يضغط على أصحاب القرار ويطالبهم بتحمل مسئوليتهم التاريخية فى التخفيف من عذابات أبناء الأمة الذين جار عليهم الزمن، بل ما عادت فى العالم العربى منظمات إغاثية قادرة على التعبئة والحركة، بعدما عصفت السياسة بالأنشطة الأهلية وقامت بتأميمها وتوظيفها لصالح حساباتها.

فى السابق كانت تظاهرات السوريين تجأر بالنداء: ما إلنا غيرك يا الله. وقبل أيام قليلة تناقلت مواقع التواصل الاجتماعى نداء يردد نفس الفكرة اذ يقول ما معناه، لا تجهدوا أنفسهم فى التواصل مع الخطوط الأرضية فكلها مقطوعة أو مشغولة، وما بقى مفتوح أمامكم سوى أبواب السماء، فإليها توجهوا بالدعاء ان ينزل الله رحمته على عباده المقهورين ولعنته على الظالمين والمستبدين.

لنا أن نردد معهم نفس النداء. ولكن هل يئسنا تماما من أى جهد إغاثى يبذل على الأرض. وإذا كانت الشهامة والمروءة قد اختفت فى زماننا، فهل اختفت الإنسانية أيضا وفسدت الضمائر إلى ذلك الحد المشين والمخجل؟