أفكار تراود لاجئاً ينوي العودة إلى الوطن

على رغم أنني لم أهتم طيلة حياتي بالسياسة ولم أتعاطف مع أية جماعة معارضة، لا أعرف لم اعتبرت نفسي أحد المعنيين بعبارة «لا عودة لهم الى الوطن» التي صارت تتكرر على لسان غير مسؤول سوري في نشوة «انتصاراته»، متوعداً ومقرراً مصير ملايين اللاجئين الهاربين من جحيم الفتك والخراب، مثلما قرر بعنفه وتنكيله مصيرهم كمشردين في بقاع الأرض. ربما يكون السبب شعوري بأني مدان سلطوياً على مغادرة البلاد قبل أن يكتمل حصار مدينتي وتتلقى نصيبها من القصف والتدمير، وربما لأن ذاكرتي استحضرت من الماضي قصصاً وحكايات عن قهر وإذلال طاول أناساً عاديين لمجرد أنهم امتعضوا أو لم يظهروا تأييداً صريحاً لسياسات النظام وممارساته، فكيف الحال وقد وصل الاستقطاب بعد سنوات من صراع دام وحاقد إلى الحد الأقصى؟ ما يعني أن «حفلات السؤال والجواب» لدى الفروع الأمنية ستكون مفتوحة على أسوأ الاحتمالات، ما أن تطأ قدماي أرض الوطن.

حنيني إلى الوطن لا يزال يصطدم بالسؤال المحذر لجارتنا الوفية حين استشعرت رغبة زوجتي في العودة: إلى أين تعودين، هل مسك الجنون؟! قبل أن تبدي أسفها لإخبارنا بأنهم استولوا على بيتنا، وأن أحد ضباط الحاجز القريب حضر مع عناصره ليلاً واقتحم المنزل، وأنه زجرهم عندما سألوه عن السبب، قبل أن يجيب بحدة، أنه إجراء موقت، واعداً بما يشبه التهديد بتسوية الأمر مع صاحب البيت متى يعود... والأنكى حين أضافت أن هذا التصرف لا يتعلق بمنزلنا فقط بل بغالبية المنازل التي هجرها أصحابها أو نزحوا عنها لحماية أنفسهم من طيش المعارك المحتدمة، وأنه ليس ثمة ما يضمن، بمجرد عودتهم، استرداد بيوتهم، ومثالها جارنا الطبيب الذي عاد وطالب بمنزله، ولجأ الى ما تيسر له من المؤسسات والمراجع، ولكنه لم يصل إلى نتيجة سوى تهديد صريح من الساكن الجديد بأنه لن يفقد بيته فقط إن استمر في مطالبته وإنما حياته وحياة أولاده أيضاً، مجبراً إياه، كي يشرع مصادرة البيت، على توقيع عقد إيجار لعشر سنوات لقاء مبلغ زهيد.

والحال، لا يخفى على أحد أن الاستيلاء على كل ما يقع تحت اليد من بيوت وممتلكات بات عرفاً سائداً عند أصحاب «الانتصار الكبير» بينما ينتظر الويل والثبور وعظائم الأمور كل من يحاول استرداد حقه ويتجرأ على المطالبة بأملاكه، وخاصة في المناطق التي شهدت حصارات طويلة، والأخطر حين تكون ثمة نيات مبيتة لجماعات مذهبية معينة للاستيلاء على أحياء وبلدات تهمها دينياً وأمنياً، لنشهد مخططاً بات يعرف بالتغيير الديموغرافي يجري على قدم وساق، لخلق تجانس سكاني من النمط المذهبي ذاته يعتمد عليه لتعزيز السيطرة.

وما شغل تفكيري أكثر تلك الأخبار التي وصلت عن أحوال أبناء الأقليات التي هادنت أو ساندت سياسات السلطة خوفاً من سيطرة الإسلاميين المتشددين على مقاليد الحكم، وفحواها أن النظام وأعوانه لا يضيعون فرصة «لتمنينها» عن دورهم في حمايتها وتخليصها من براثن التطرف الجهادي، وتالياً لامتصاص عافيتها ولابتزازها بأموالها وممتلكاتها وكرامتها.

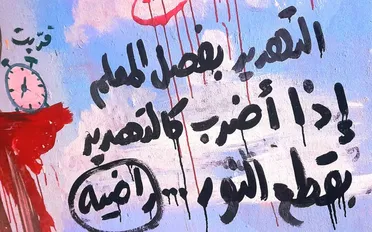

وزاد الطين بلة الجدل الصاخب حول إقرار المناهج التعليمية الجديدة، وتلك المطالبات التي تصر على شطب أسماء كل المبدعين السوريين المهاجرين أو المعارضين منها، من رواة وشعراء ومسرحيين وفنانين، بما في ذلك منع إدراج أية معلومة من إبداعاتهم، وحتى تخوين كل مدرس يقوم بذلك، ما أثار السؤال عن حقيقة التحصيل العلمي والمعرفي الذي ينتظر أطفالي حين تُحشى أدمغتهم بمنظومة فكرية متجانسة يسعى النظام الى تكريسها، وحين يحرمون من الاطلاع على إنتاج شخصيات إبداعية أنجبها وطنهم وتغّيبت، ليس لشيء، سوى لأن حسها الإنساني المرهف حضها على إعلان موقف رافض للعنف والتدمير ويدعو لاحترام حيوات البشر وحقوقهم.

ومن الأفكار التي تراودني يبقى الهاجس الأكبر هو مستقبل البلاد التي سأعود إليها، فإذا كان حافز الثورة هو تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، فالوضع اليوم أكثر سوءاً وتردياً بكثير، وإن كان رداً على واقع قائم على القهر والقمع والتميز والفساد، فإن الراهن بعد مقتل مئات آلاف البشر واعتقال وتغييب مثلهم وتشريد ملايين السوريين، هو أكثر حدة، بل ازداد سفوراً مع توهم النظام بأنه قد انتصر، ومع بنية سلطوية لن تستطيع أن تحكم بعد ما ارتكبته إلا بتشديد القهر والإرهاب وهدر حقوق البشر، ما يعني أن الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الثورة لا تزال قائمة إن لم نقل إنّها تفاقمت أكثر، وأن فترة الهدوء الراهنة لن تدوم بل يرجح أن تشهد البلاد، في وقت ليس بعيد، صوراً من الرفض والتمرد أكثر وضوحاً وجدوى.

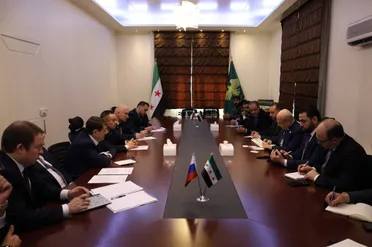

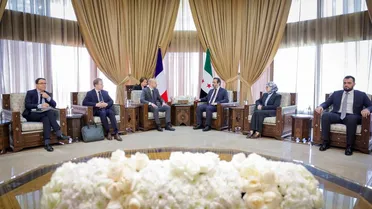

قبضة أمنية أكثر شراسةً وقسوة... تعزيز السيطرة المتخلفة الطائفية والمذهبية على مفاصل الدولة والحياة... استمرار تدهور الأوضاع الخدمية والصحية وغلاء فاحش يترك غالبية الناس في حالة عوز شديد أو شبه جياع...، هي عناوين ما ينتظر بلاداً غارقة في أزمات اقتصادية وإنسانية عميقة وتتنازعها قوى خارجية عديدة يزيد صراعها على النفوذ من تهتك البنية الوطنية، ما يكرس الانقسامات المجتمعية والمذهبية ويسعر اندفاع الشباب المتضرر والناقم نحو العصبية والتطرف.

وإذ تطمئنني، بعد سنوات الفتك والتنكيل، حقيقة أن سورية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل آذار (مارس) 2011، وأن منطق التسلط والقهر بات مرذولاً عند غالبية السوريين، وأن إيمانهم بحقوقهم بات أوضح، فما يقلقني أن النظام الذي يتوهم الانتصار صار أبعد من الحلول السياسية وأشد تمسكاً بخيار العنف والغلبة، وأن ثمة مرحلة سوداء ستشهدها البلاد يحاول فيها أصحاب ذاك الانتصار المزعوم تأديب الشعب السوري الذي تجرأ وثار، كما استباحة كل شيء لتكريس سلطتهم وامتيازاتهم.