٣ يناير ٢٠١٧

٣ يناير ٢٠١٧

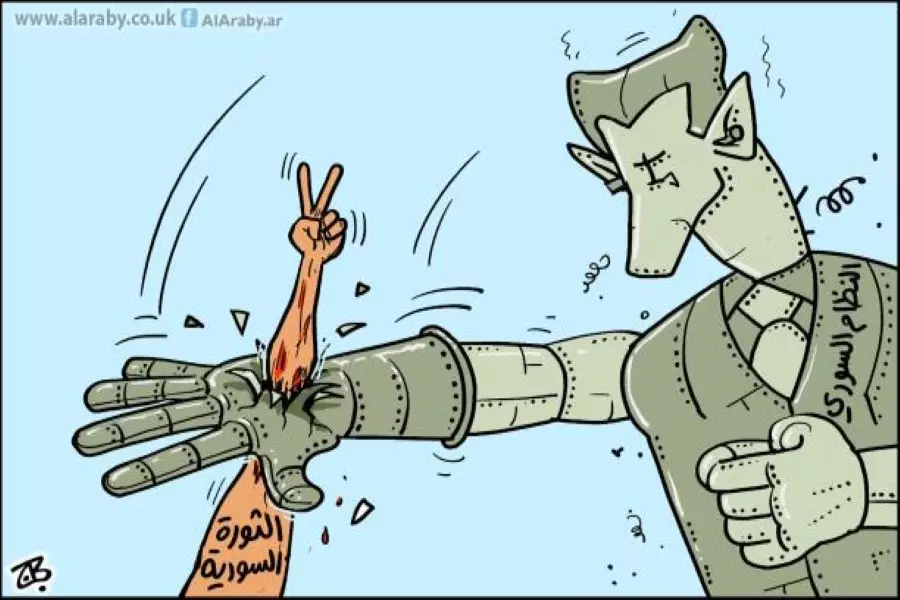

جاءت الصفعة الكبرى لفصائل المعارضة السورية مع بداية العام الجديد، ولم تبخل روسيا وتركيا بهدية "بابا نويل" على الشعب السوري، أرسلتها لهم في زوبعة من المكر مستبعدة هيئة المفاوضات، لتستغل هشاشة السياسية لدى الفصائل، وتجرفهم لتوقيع وثيقة مختلفة عن تلك التي وقع عليها النظام السوري مع ابرة مخدر يذهب مفعولها مع فوات الأوان.

الاختلاف في لب الوثيقتين، يشد حبل الحل السياسي باتجاه "النظام السوري"، في الوقت الذي كانت فيه كلمة "تأييد وإقرار" الفصائل المعارضة واضحة في الوثيقة التي وقعوا عليها، لتبدوا الفصائل المعرضة وكأنها تابعة لرأي النظام السوري، وما يزيد الطين بلة هو أن وثيقة النظام تضمنت بند يؤكد على تشكيل النظام لوفد في 31 كانون الأول، ليقوم بمفاوضات التسوية السياسية في أسيتانة، لتقدمه في اجتماع مجلس الأمن، فيما جاء في وثيقة المعارضة تشكيلهم وفد حتى 6 كانون الثاني، الأمر الذي سيجعلهم "مثل الأطرش بالزفة"، في ذات المجلس.

الصدمة التي لن تصحوا منها فصائل المعارضة حتى يكون السم قد أخذ مفعوله في المعارضة، في الوقت الذي شمتت بعض "الفصائل الخارجة عن الاتفاق" بالطعنة التي تلقتها الفصائل الموقعة، ليكون النظام وروسيا نجحوا في عملية الشرذمة وشق الصفوف بين المعارضة بامتياز.

في هذه الأثناء ومع الإبرة الصاعقة التي تعطى للحامل عند الولادة لتخدر طرفها السفلي ريثما يتم توليدها، تجد طريقة جديدة متبعة في الأعوام الأخيرة لا سيما مع سنوات "الربيع العربي"، تروج لأمر خطير، إنه إعلام "التكهن"، الذي يستمع له الناس على أنه نوع من الفضول، إلا أنه في الحقيقة إعلام مدروس يؤثر في العقل الباطن للإنسان، ويجعل العوام يرددون كلام "توقعات المنجمين لبداية العام" كالببغاء لينتشر الهدف من هذا الإعلام، إنه الإعلام الذي يصدر للأفكار التي يرغب بها صاحب النفوذ أو توجيه الدفة باتجاه إرادة الدول الكبرى.

المنجمون العرب الذين اشتهروا على مدار الأعوام الأخيرة رددوا على القنوات الفضائيات، فكرة "بقاء الأسد بدعم روسي إيراني عراقي"، وهي رسالة سياسية مبطنة بأن الحل السياسي سيفضي ببقاء الأسد وبوجود النظام، الأمر الذي يؤثر في اللاشعور لدى الإنسان السوري بأن وجود الأسد هو أمر حتمي لا مفر منه.

يعتبر الكثيرون أن فكرة التنجيم أقرب للشعوذة ودليل عن قلة الوعي والثقافة، إلا أن أكثر من 70 بالمائة من الشعوب العربية تتفاعل وهذه التوقعات، وتؤثر عليها سلباً أو إيجاباً بفعل علم الطاقة والعقل اللاواعي، التكهن الذي يحرك بعجلة العقول باتجاه السياسات المفروضة والمقررة من قبل المجتمع الدولي.

وأكبر دليل على ذلك تزامن الخدعة الروسية التركية لفصائل المعارضة بوثيقة مغايرة عن وثيقة النظام، مع عرض شاشات التلفاز لتوقعات المنجمين ببقاء الأسد، وعودة العلاقات بينه وبين الأنظمة العربية، الأمر الذي يحمل رسالة في المرتبة الأولى لقادة الفصائل المعارضة بأن الشعب السوري سيبرمج بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة، والأخيرة بدورها ستضغط باتجاه الحل الذي تروج له الجهة الأقوى إعلامياً ودولياً، ولا نستطيع أن ننكر أن النظام السوري هو المالك للإعلام الأقوى في هذه المرحلة من خلال حلفائه دون منازع.

٣ يناير ٢٠١٧

٣ يناير ٢٠١٧

لا شك أنّ عمليات التشكيك بالقيادات السياسية التوافقية المعارضة التي لاقت قبول الرأي العام السوري، هو أسلوب مخابراتيّ هدفه التشويش و إسقاط كل القيادات المعتدلة وغير المتطرفة القادرة على قيادة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا على أساس ديمقراطي خال من تجارة الدماء والاستبداد والعسكرة والأجهزة الأمنية مسلوبة الإرادة والتابعة للإرادة الخارجية التي لا تتقاطع مصالحها مع مصالح ومتطلبات الحراك الشعبي السوري.

لذا ملحوظ لدى متابع الواقع والإعلام أنّ المافيا السياسية وتجار الدم والسلاح والمخدرات يفلّتون صبيانهم المأجورين في مرحلة صناعة الحل السوري للتشهير بهذا وذلك، وإيقاع الثورة بهذه المرحلة الحرجة في مصيدة الاستنزاف الداخلي لصالح الروس والنظام، وما يبدوا أنّ استراتيجيتهم هؤلاء الصبية هي الشكيك بالقيادات المشهود لها بالاعتدال والالتزام والقدرة على انتزاع حق الثورة وإرادة الحراك دون تفريق أو تمييز أو اعتداء، وبذات الوقت يسعون لتعويم قيادات غير مقبولة شعبياً ولا يمكن أن تتقاطع مصالحها إلّا مع إرادة النظام السوري وأجهزته الأمنية المدجنة ومسلوبة الإرادة والتي يتحكم فيها كل زناة الأرض إلّا السوريين!.

فدعوة هؤلاء الصبية المأجورين لصالح تجار السلاح والدم والقرار السوري، إلى ضرورة وصد الأبواب في وجه ما يصفونه تعنت الفريق التفاوضي لهيئة التفاوض العليا ، بحجة أن مفاتيح الحل اليوم أمست بيد الدب الروسي ولا بدّ أن نغيّر فريق المعارضة بما يتفق مع إرادة الروس كقائد عسكري أثبت وجوده في المشرق العربي!.

متناسياً هذا السياسي الفذ أنّ الدب الروسي ورغم قوته وسلطانه العسكري لا يمكنه تحقيق الاستقرار إلّا بتنفيذ إرادة السوريين وتطلعاتهم، وإنّ ما يصفونه بتعنّت الفريق التفاوض هو ليس بتعنّت، ولكن هذا الإصرار السياسي للفريق التفاوضي على ثوابت الثورة "قسم" لا يمكن الحنث فيه و أمر لا يمكن تجاهله أو الالتفاف عليه لأنّ شرعية حجاب وفريقه التفاوضي متعلّق وجوده بمدى نجاحه في المحافظة على ثوابت الحراك وعدم المتاجرة بها، لأنّه لا يملك حق التنازل عنها، خاصة وأنّ مثل هذه الخطوة لن تزيد الواقع إلا دماء ومماطلة لا يعرف حدّ لها.

لكن ما يبدوا أنّ الرصاص الروسي والطيران الحربي استطاع أن يفقد بعض المتثورنين ثقتهم بإرادة السوريين كشعب مقهور دفع الفاتورة من دمه وأولاده وكل ما يملك، والغريب أنّهم يستخسرون عليه أن يقبض الثمن، بل يريدون تحويله من شارٍ للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة، لمجرد ورقة ضغط يتجاذبها السياسيون لتحقيق مصالحهم الشخصية المغمّسة بدماء الأطفال وقهر الرجال.

على السوريين أن يدركوا بأنّ النصر صبر ساعة وأنّ الأطراف الأخرى تابعة لإرادة السوريين وليس العكس، ولولا أنّها فقدت صبرها وتزعزع كيانها وفقدت صوابها لما أقدمت على التفاوض، وعلينا أن نؤمن ونيقن بأنّ الروس يحتاجوننا ولا نحتاجهم، وأننا الأساس وهم التابع، وغايتهم التفرد بالأشخاص وهدمهم للفريق ومفاوضة أنفسهم بانتقاء أدعدائهم!، فحجاب ليس هو المستهدف بل الثوابت والفريق الذي يقوده باحترافية. وأخيراً وباختصار، هناك حقيقة واحدة لا يمكن لأحد التشكيك فيها، وهي أنّ الكل يسقط ويبقى الشعب والجميع متغيرات ثانوية في حضرة صاحب الأرض.

٢ يناير ٢٠١٧

٢ يناير ٢٠١٧

لا يملك المرء أمام حالة الدمار التي وصلت إليها سورية سوى الوقوف برهة، والتأمل في مآلات الثورة، متنقلاً بين محطاتها وتعرّجاتها وانتكاساتها ومآسيها. وهي الثورة التي أعادت تعريف موازين القوى في المنطقة وخارجها، ليس لصالح السوريين للأسف، وإنما على حساب حريتهم وأرواحهم وديارهم. وهو الأمر الذي تلمحه في الاتفاقات الثلاثة التي تم توقيعها أخيراً (اتفاق وقف إطلاق النار، واتفاق مراقبة خروق الهدنة، واتفاق المفاوضات السياسية أو اتفاق أنقرة كما بات يُسمّي) بين الروس ممثلين عن النظام السوري، والأتراك ممثلين عن الفصائل السورية.

وبمعنى من المعاني، سوف تنتهي الثورة إلى حالةٍ تفاوضية بين طرفين لم يكونا يوماً في حسابات من أطلقوها. فمن كان يتخيّل يوم أن بدأت الثورة أواخر فبراير/شباط 2011، بشعارات الحرية والكرامة التي رسمها أطفال درعا على جدران مدارسهم قبل أن تنطلق رسميا منتصف مارس/ آذار التالي، أن يصبح مصيرها معلّقاً على أبواب الكرملين والقصر الرئاسي في منطقة بشتبيه في أنقرة؟ ومن كان يعتقد أن يقبل السوريون بتركيا التي كانت، عقوداً، جارة غير مرغوبة فيها، إن لم تكن عدوّة، بسبب استيلائها علي لواء الاسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب ضمن سورية العثمانية في ثلاثينيات القرن الماضي، أن يقبلوا بها ملجأ أخيراً لهم إنسانياً وسياسياً، والمفاوض باسمهم ضد نظام بلدهم؟ ومن كان يتخيّل، من شباب الثورة وحركاتها، أن تكون روسيا التي تبعد عنهم آلاف الأميال هي التي سوف تحدّد مصير ثورتهم ومستقبلهم؟ إنه مكر التاريخ الذي لم يترك شيئاً على حاله.

لا يختلف حال السوريين كثيراً عن حال بلدانٍ كثيرة عاشت تحت وطأة أنظمةٍ عفنةٍ سياسياً وساقطة أخلاقياً، لا تعبأ بالكثير بالتفريط في سيادتها وأرضها وقرارها، من أجل البقاء في السلطة بأي ثمن. لا يهم، هنا، أن يكون المحتل فرنسياً أو بريطانيا أو روسياً، وإنما الأهم هو السلطة، ولو كانت لعائلة أو طائفة، والسيادة ولو كانت ناقصةً ومنتهكة. سوف يضع التاريخ بشار الأسد وعائلته ضمن الإطار الذي وُضعت فيها عائلاتٌ وطوائفُ كان الأجنبي أقرب لها من بني جلده ووطنه، كما كانت الحال مع عائلات وطوائف وجماعات عملت لصالح الاحتلالين، الفرنسي والبريطاني، مطلع القرن العشرين في سورية ولبنان ومصر وغيرها. وهي حال قرأنا عنها ولم نعشها، حتى جاء اليوم الذي نرى فيه حكوماتٍ وأنظمةً تذبح شعوبها، وتفرّط في سيادتها، وتغتال أطفالها من أجل السلطة.

جرى التفاوض بين الروس والأتراك حول مصير الثورة، وتوصلا إلى اتفاق هشّ للهدنة، كغيره من الاتفاقات السابقة التي لم يلتزم فيها الأسد ولا بوتين بالتوقف عن ذبح السوريين. وجرى الاتفاق بينهما، بينما العرب غائبون عن المشهد، وكأن سورية لم تعد عربية، بعد أن مزقتها الصراعات السياسية والطائفية. في حين ينظر الإيرانيون والأميركيون بحذرٍ إلى "اتفاق أنقرة" المفترض أن يمهد الأجواء إلى الجولة الأولى من المفاوضات في العاصمة الكازاخية، أستانة، أواخر يناير/كانون الثاني الجاري. في وقتٍ يبدو أن قوى المعارضة استسلمت للأمر الواقع، بعد الخسارة الموجعة في حلب التي سقطت في أيدي النظام قبل أسبوعين. وحسب وثيقة الحل السياسي أو التفاوض، فإن على فصائل المعارضة تشكيل وفد للتفاوض بحلول منتصف يناير الجاري. وهو أمر تبدو فيه شكوك كثيرة في ظل حالة الانقسام التي تبدو عليها المعارضة السورية، والتي كانت سبباً فيما آلت إليه أوضاع الثورة. وهي المعارضة التي تبدو شكوكها أصلاً في جدوى التفاوض، وأن بقية الأطراف سوف تلتزم به، في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية، خصوصاً من جانب نظام الأسد لتنفيذ أي قراراتٍ قد يتم التوصل إليها بعد انتهاء المفاوضات. وقطعاً، لن يكون التفاوض في صالح هذه الفصائل، بقدر ما سيكون للطرف الآخر في المعادلة، وهو الأسد، ومن خلفه روسيا وإيران.

ينظر المرء إلى الخلف، ويسأل: إذا كان مآل الثورة السورية قد انتهى، ليصبح مجرد لعبة سياسية على رقعة شطرنج إقليمية ودولية، فهل كانت تستحق كل هذا الثمن والأرواح التي دُفعت لأجلها؟ صحيحٌ أن أي صراع سياسي لابد وأن ينتهي بالتفاوض. ولكن، بشرط أن تكون الأطراف المتفاوضة على قدم المساواة نفسه، أو على الأقل قريبة منها، بحيث لا يطغى طرفٌ على آخر، وهو أمر غير متحقق في الحالة السورية التي تبدو فيها قوى المعارضة على درجة كبيرة من التفكّك واليأس وعدم الانسجام. حتى وإن افترضنا أن اتفاق الحل النهائي سوف يتم تحت سقف بيان جنيف 1، والذي يشترط رحيل بشار الأسد من السلطة، وعدم وجود أي دور مستقبلي له، فإن الأسد، بعد معركة حلب وخسائرها، لن يقبل بهذا الشرط، مهما كان الثمن.

ويظل العائق الرئيسي في كيف يمكن تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، فضلاً عن تحديد إطاره الزمني. وهو أمر قد يبدو الآن ثانوياً، لكنه أحد المطالب الرئيسية لقوى المعارضة، في حين لا تهتم به روسيا أو تركيا، لانشغالهما بملفات أخرى.

سيجري التفاوض، إذا، على ما تبقّى في سورية من أطلال، بعد أن حوّلها الأسد وحلفاؤه الإيرانيون والروس وغيرهم إلى كومةٍ من التراب الذي لو نطق للعن كل من أراق دماء الأبرياء فوقه.

٢ يناير ٢٠١٧

٢ يناير ٢٠١٧

بعد أكثر من خمسة أعوام من معاداة الشعب السوري، وقتل نسائه وأطفاله وشيوخه ورجاله، وتدمير مدنه وقراه، والدعم الكامل لنظام الاستبداد دبلوماسياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً، تخرج علينا طغمة فلاديمير بوتين الحاكمة في موسكو بلعبةٍ جديدةٍ، وبلبوس الحمل الوديع، وسيط سلام وراعي اتفاقياتٍ، أغلب الظن أنها تمضي في مخطط تصفية الثورة السورية، وتشتيت شمل الثوار والمعارضين وتحقيق ذلك سلماً، بعد عجزها عن تحقيقه حرباً عاماً، وهي، بكل لفها ودورانها، تبحث عن ضمان مصالحها، وتعزيز نفوذها وترويج أسلحتها. ولو كانت هذه الطغمة ذات نية صافية، وترغب في تصحيح مواقفها بهذه السرعة القياسية، لأعلنت اعتذارها للسوريين ولذوي الشهداء، واستعدت لدفع التعويضات عن الخراب والدمار، ولدانت نظام الاستبداد، وطالبت بطرد القوات الإيرانية ومليشيات حزب الله والعراقية، وقبل هذا وذاك سحب قواتها الغازية المحتلة.

تفسيرنا لوقف إطلاق النار (إن تم التنفيذ) هو توقف نظام الاستبداد والعدوين المحتلين، إيران وروسيا، والمليشيات الطائفية، عن قصف السوريين وتقتيلهم وتدميرهم بلادهم، وهو أمر مطلوب بإلحاح. أما التسرّع الروسي بفرض تسويةٍ سياسيةٍ مع فصائل مسلحة، كانت "إرهابية" حتى الأمس القريب بنظر موسكو، وبتزكية وضمانة تركيتين، في معزلٍ عن إرادة السوريين، ومن دون متسعٍ من الوقت لإجراء المراجعة وترتيب البيت الداخلي، وإعادة إنتاج من يعبّر شرعياً عن مطامح الشعب، ومنتخب منه في الأطر المعروفة. وفي استحضار الجانب المصري، وقوى وعناصر قريبة من النظام، ما يثير الارتياب. ويبدو أن طغمة بوتين تستعجل الخطى، مستغلة الوقت الأميركي الضائع، وإخفاق المعارضة السورية، وغياب النظام العربي الرسمي، لتثبت أقدامها في سورية المدمرة التي لن تكون إلا مقبرةً لجميع الغزاة. وعلى الأغلب، فإن الطريقة الروسية هذه لن تحقق السلام في بلادنا.

ما يجري في سورية صراع سياسي بالأساس بين الشعب، بأغلبيته الساحقة، من أجل الحرية والكرامة والتغيير الديموقراطي في سورية التعدّدية الجديدة من جهة، ونظام الاستبداد المتشبث بالسلطة من الجانب الآخر. أما بعد تطورات أكثر من خمسة أعوام، وظهور عوامل جديدة، وتدخلات مليشياوية مذهبية، واحتلالات عسكرية أجنبية إيرانية وروسية لمصلحة النظام، أدّت إلى اختلالٍ في موازين القوى، وانحسار مجال الفصائل المسلحة المحسوبة على الثورة والمعارضة، فإن من الخطورة بمكان معالجة التراجع الحاصل بالمنطق العسكري، وتحت عنوانٍ مزعوم باسم الجيش الحر، في معزلٍ عن الجانب السياسي، وبغفلةٍ من الحراك الثوري، والكتلة الوطنية المستقلة الغالبة. وبكلمة أوضح الاستمرار بالمنطق السابق بتنفيذ كل فصيل على حدة توجهات النظام الإقليمي الرسمي الداعم الذي أدّى إلى الهزيمة العسكرية. لذلك على كل فصيل يؤمن بالثورة تسليم أمره للقرار السياسي الشرعي في إطار المؤتمر الوطني المنشود الذي يعتزم عقده الوطنيون السوريون، بكل أطيافهم، من مدنيين وعسكريين في الجيش الحر.

بعد هزائمها العسكرية، بمختلف أسمائها وإماراتها ومرجعياتها الشرعية، في معظم المناطق السورية، ومن ضمنها جماعات من صنع "الإخوان المسلمين" الذين أبعدوا نشطاء الجيش الحر، وفرضوا عليه الحصار المالي والسياسي، تعود فصائل "الإسلام السياسي" الآن إلى التغطّي باسم هذا الجيش الذي ما زال يحظى باحترام الوطنيين السوريين، وكأن شيئاً لم يكن، ومن دون أية مراجعة أو مصارحة أمام الشعب السوري الذي لن يأبه أبداً بكل هذه الأضاليل، بل ينتظر اجتماع كل من يؤمن بمواجهة الاستبداد، واستمرارية النضال بكل الأشكال المتاحة، في إطار المؤتمر الوطني الشامل لوضع البرنامج السياسي المتوافق عليه، وانتخاب مجلس سياسي – عسكري لإدارة العمل الكفاحي المشترك.

أمام التزاحم المنقطع النظير في صفوف "البازار" الروسي – التركي – الإيراني للحوار مع نظام الاستبداد الأسدي الذي ما زال في نشوة انتصاره المزعوم في تدمير حلب، وإبادة أهلها، فإن الأحزاب الكردية في المجلسين، وكما كنا نتوقع منذ خمسة أعوام (وبدون أن نظلم أحداً) تتصدّر صفوف التهافت، فجماعات حزب العمال الكردستاني نفذت شروط النظام، حتى بتبديل شعاراته التي ضللت بها الناس أعواماً، لتحظى بشرف المشاركة. أما جماعة المجلس الوطني الكردي فليست ضد الحوار مع النظام من حيث المبدأ، ولم ترفضه، بل تبحث عن ظرفٍ أفضل، يؤهلها لتولي موقع تمثيلي ما، إضافة إلى انتظار مشاركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

٢ يناير ٢٠١٧

٢ يناير ٢٠١٧

بعيداً عن السؤال المركزي بشأن فرص نجاح الاتفاق الروسي/ التركي حول وقف إطلاق النار في سورية، والذي تجاهل إيران، والسؤال الآخر الأهم بشأن نجاح فرص التفاهم الروسي/ التركي/ الإيراني الذي تجاهل واشنطن والاتحاد الأوروبي والرياض والدوحة، نجد أنفسنا أمام حدثٍ جديدٍ ومباغت، لم يكن أحد يفكّر فيه قبل "ملحمة حلب الكبرى" التي كان هدفها تحرير حلب من الروس والنظام والإيرانيين، فإذا بالمحرّرين يتحوّلون إلى محاورين للروس والإيرانيين والنظام بشأن وقف إطلاق النار، يستعيد محاولة فبراير/ شباط الماضي الفاشلة التي توافقت الدول الكبرى والإقليمية والعربية مع الطرفين السوريين المتحاربين، وعبرت عن توافقها عليها من خلال قرار مجلس الأمن 2254، من دون أن توفر له الزخم الكافي، فهل الاتفاق الجديد الذي تقف وراءه روسيا ضامن النظام، وتركيا ضامن الفصائل، سيتكفل بوقف الحرب، على الرغم من إبعاد إيران والنظام عن مداولات أنقرة، وإشراف الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اليومي عليها، وإبقاء أو بقاء الولايات المتحدة بعيدة أو مستبعدة عنها، وكذلك اوروبا والمملكة العربية السعودية ودولة قطر؟

تنبع أهمية الاتفاق الصغرى من بنوده المتفق عليها، والكبرى من تبدّلات مواقف الدول المنخرطة في الصراع السوري، بعد نجاح روسيا في إقامة وضعٍ تعتقد أنه يتيح لها التحكّم بحسابات (ومصالح) الأطراف التي تخوض حرباً مباشرة في الساحة السورية، وهي روسيا وإيران وتركيا والنظام والفصائل المعارضة، وتنظيمات مرتزقة طهران.

روسيا: وضعت نفسها في موقع يتيح لها الإمساك بخيوط المتحاربين مباشرة، أو من خلال تركيا، بما في ذلك خيوط الفصائل المعارضة التي تحولت من مقاتلة روسيا إلى مفاوضتها، ومن المراهنة على إخراجها من سورية بالقوة إلى القبول بها حاكماً على الشأن السوري، تتعامل معه باعتباره طرفاً تأمل أن يمكّنها من بلوغ بعض أهدافها المعادية للأسد وإيران. وقد أجرت موسكو تبدلاً مهما في موقفها، بعد عام اعتبرت فيه كل مقاتل ضد النظام إرهابياً، وها هي تتفاوض معها على مستقبل هذا النظام وسورية، بصفتها طرفاً عسكرياً، وسياسياً لديه شرعية تمثيلية في نظر الروس، بينما سيرى هؤلاء منذ اليوم في الأسد مجرد طرف سوري آخر، لم يعد الممثل الشرعي الوحيد والمعترف به للدولة السورية! تعتمد روسيا في نجاحها ضد مقاومة إيران مشروعها على تكامل موقفها مع موقف الرئيس الأميركي المرتقب، دونالد ترامب، المرجح، والذي سيمكّن موسكو من تسويق نفسها منقذاً للملالي الإيرانيين من بطش أميركا التي لن تبقي لهم اي موقع في المشرق، ومن مصلحتهم قبول ما يبقيه الكرملين من دور ومكانة سورية لهم، وإلا انحاز إلى ترامب وأخرجهم، بالتعاون معه، من سورية وبقية محافظاتهم العربية، وتركهم لمصيرهم المحتوم، بعد نقل معركتهم الخارجية إلى داخل إيران.

إيران: هي الطرف الرئيس الذي لا يريد حلاً سياسيا في سورية، ناهيك عن حلٍّ يتم بين النظام والمعارضة وفق وثيقة جنيف والضمانات الدولية، الروسية وغير الروسية. تدرك إيران أن اي اتفاقٍ لوقف إطلاق النار يعني منعها من توسيع دورها في حربٍ أرادت لها أن تتواصل بعد "انتصارها "في حلب، وكبح خطتها الرامية إلى القضاء على الثورة، من خلال انتصارٍ ساحق على فصائل المعارضة. بكلمات أخرى: سيكون أي اتفاق ينهي الصراع السوري بحل متوازن ضربةً لطهران التي يستحيل، في حال نجاحه، أن تحافظ على حضورها ونفوذها الراهنين في سورية، والعلاقة التي تربط النظام بها، وأن تحول دون قيام نظامٍ لا يرتبط بها أو يتبع لها، أو يمثل جزءاً تكوينياً من منظومتها التوسعية المنتشرة في المشرق العربي، التي جعلت بعض قادتها يتحدّثون عن سورية، بصفتها المحافظة الإيرانية الخامسة والثلاثين. لهذا كله، يُرجح أن تضع إيران جميع أنواع العراقيل في وجه الاتفاق، وأن تستميت لإفشاله، بالتعاون مع النظام الذي يرفضه ويخشاه أيضا، ما دام تحقيقه يحبط حله العسكري، باعتباره الحل السياسي الوحيد الذي يقبله، بينما يفتح الحل الباب أمام قيام نظام انتقالي هو نهاية أسدية حافظ الأسد التي ذبح ابنه ثلاثة أرباع السوريات والسوريين من أجل المحافظة عليها. وعليه، من الآن فصاعدا، إلقاء نظرة وداع عليها، وعلى نفسه ورئاسته.

تركيا: بدأت تركيا تحصد النتائج الإيجابية لانعطافتها نحو موسكو، وتنسيقها معها في الشأن السوري. ولعل أولى الثمار التي ستجنيها تتمثل في الاتفاق مع جارها الشمالي على إحباط أي مسعىً لفدرلة الدولة السورية، أي لإقامة كيان كردي على حدودها الجنوبية، وفي حصول أنقرة على دعم روسي لحربها ضد "داعش"، ولمنطقتها الآمنة، كما قرّرت إقامتها شمال سورية. بينما أثبتت أنها صاحبة الكلمة والتأثير الأكبر على جميع فصائل المعارضة المسلحة التي أخذت تمارس، بعد حلب، تنسيقاً مفتوحا معها، قرّر الذهاب معها إلى نهاية الشوط في كل ما يتعلق بتفاهماتها السورية مع الروس. أخيراً، نجح الرئيس أردوغان، ليس فقط في إخراج مفاعيل المعضلة السورية المدمرة من داخل بلاده، وشرع يلعب دوراً مقرّراً في سورية والعراق، بل وأبعد كذلك روسيا عن إيران، وإنْ بصورة نسبية، وتحول إلى شريكٍ قوي لها في أي جهد يتصل بحل الصراع، بما في ذلك العربي والإقليمي منه، وفتح الباب أمام مشروع استراتيجي يجمعهما، يرجح أن يعين صورة المشرق الجديد، ويضمن دعم أنقرة ضد ضغوط أميركا، من دون إفقادها خيار التفاهم مع واشنطن، في زمن لا بد آتٍ.

الفصائل: لعل التطور الأهم سيتجلى، من الآن فصاعداً، في التبدّل الذي أصاب أداور سياسيي الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة السورية والهيئة العليا للتفاوض وعسكر الفصائل. بعد أن كان الساسة الطرف الذي افترض دوما أنه هو الذي سيفاوض وينجز الاتفاق على الحل، صار العسكر هم هذا الطرف الذي تفاوض مع الروس، واتخذ القرارات بمفرده، بينما وقف الساسة جانباً. ومن المرجح أن يتحولوا إلى جهةٍ مساعدة أو رديفة، لم تشارك في اتفاق الهدنة، وقد لا تشارك في مفاوضات الحل في حال استمر موقف موسكو السلبي حيال الهيئة العليا للتفاوض. هل يعني هذا أن من سيلعب الدور الأكبر في تقرير شكل النظام الانتقالي هو العسكر، وأنهم يمكن أن يتحولوا إلى طرف سيتولى إنجاز الانتقال، وتولي المسؤوليات في مؤسساته وعنها؟ يرجع هذا التحول إلى هامشية دور "الائتلاف"، وأداء هيئة التفاوض الذي يعتبره العالم، بالحق أو بالباطل، متشدّدا، ويرفض التفاوض من دون التسليم بحتمية تحقيق قراءته لوثيقة جنيف والقرارات الدولية الملحقة بها، وهذا ما قوّض فرص التفاوض والتسويات المحتملة التي تمليها التوازنات المحلية، والمصالح العربية والإقليمية، والصراعات الدولية. هل سيتطور دور الفصائل، ليغطي المسألة السياسية برمتها، بعد أن أنجزت اتفاقاً حول وقف إطلاق النار من دون تدخل "الائتلاف" والهيئة؟ هذا ما أرجحه، على الرغم مما يعلن عن تعاون بين العسكر والساسة في المفاوضات المقبلة.

روسيا جادة في جني ثمار عدوانها على سورية، وستفعل كل ما هو ضروري لإرغام الجميع على قبول خطتها لوقف إطلاق النار، ليس لانها حريصة على السوريين، دولةً ومجتمعا، بل لأن نجاحها هو الذي يضمن بقاءها في سورية قاعدة لها، يمكنها الانتشار منها إلى المنطقة، ومن المنطقة الى بلدان كثيرة، وهو الذي يخرجها من واقعٍ شديد الهشاشة، ستغرق فيه أكثر فأكثر، إذا واصلت حربها المفتوحة ضد الشعب السوري التي تحمل علاماتٍ على أن جيشها ليس حصيناً ضد استنزاف أشد بكثير مما تعرّضت له في أفغانستان.

ويبقى السؤال: هل يفتح وقف إطلاق النار الشامل طريق الحل السياسي، أم يكون هو الوضع المنشود الذي تهدّد استمراره خلافات الروس والإيرانيين والأتراك، ومواقف واشنطن وبروكسل والرياض والدوحة.

٢ يناير ٢٠١٧

٢ يناير ٢٠١٧

بتتويج دونالد ترامب رئيساً في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، تنتهي حقبة من الأوبامية المنكفئة والباردة، لندخل عوالم الفانتازيا السياسية بكل ما تحمله «الترامباوية» من مفاجآت سياسية جاءت في سلة واحدة مع الصدمة الكبرى لانتصاره على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، ما خالف الاستقراءات والتوقعات.

من نافل القول أن السوريين الذين عاصرت أزمتهم العسيرة، بل تعاملت مع وزيري خارجية أميركيين خلال عهدين متواليين لإدارة أوباما، لم يتمكنوا من كسب الودّ الأميركي المفترض لحليف استراتيجي يدعم قضيتهم العادلة بما تحتاج إليه في حربها العظمى مع الاستبداد.

ومن نافل القول، في الضفة الأخرى، أن التدخل الأميركي المباشر في ليبيا لإسقاط نظام القدافي، وما ترتب عليه من انتشار للفوضى الأمنية والسياسية في البلاد، وتعاظم سيطرة الفصائل الإرهابية المسلحة، ثم مقتل السفير الأميركي في بنغازي على يدها، شكلت العقدة التاريخية، النفسية والعسكرية التي ابتلي بها الوجدان الأميركي على المستويين الرسمي والشعبي، لتضاف إلى العقدة الأعظم في تاريخه المعاصر بدخوله العراق غازياً في 2003، وخروجه منه في 2015 منسحباً في ليل.

السقطتان الأميركيتان هاتان، في جانبيهما العسكري والسياسي، جعلتا الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، يميل إلى التريث والحرص المبالغَين من دون لعب دور حاسم في تحييد النظام السوري وآلته العسكرية التي وجهها ضد شعبه الأعزل، مروراً بجريمة ارتكابه استخدام السلاح الكيماوي في 2013، والتي كان من المفترض أن تكون نقطة انعطاف في تعاطي أوباما مع المعضلة السورية - الأمر الذي لم يحدث: فلا هو أسقط النظام الذي تجاوز خطوط البيت الأبيض الحمر بعدما وجّه بوارجه إلى السواحل السورية لضرب معاقله في العاصمة دمشق، ولا هو انتصر للمعارضة بحزم وساندها لإسقاطه فعلاً، بل أبرم وزير خارجيته، جون كيري، صفقة مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اقتضت تسليم النظام سلاحه الكيماوي بالكامل (وهذا الأمر كان علنياً ومراقباً دولياً) مقابل صفقة غامضة ومبهمة (لا نعرف تفاصيلها حتى اليوم) بإطالة عمر النظام ومحاولة غض النظر عن مسألة رحيل بشار الأسد عن السلطة، مع سعي غير معلن لتعطيل الغطاء السياسي للمعارضة وفرملة دعمها لوجيستياً وعسكرياً من حلفائها الدوليين أو الإقليميين.

منذ إبرام الاتفاق، بدأت الحالة السورية الميدانية والسياسية تأخذ منحى جديداً على طاولة اللاعبَين الدوليين الأساسيين، وغدت الغلبة واضحة لإرادة موسكو المناهضة للثورة السورية على حــساب تذبذب واشنطن، ما مهّد الميدان الدولي لتدخل عــسكري مباشر لجيش بوتين وقواته الجوية. وبالفعل تمكنت موسكو من القضاء على تجمعات المعارضة ابتداء بريف دمشق ومرتفعات القلمون ومروراً بحمص وحماة ووصولاً إلى حلب، حيث أنهت الغارات المتصلة على شرقها كل وسائل البقاء في المدينة، وحملت المقاتلين على القبول باتفاق الخروج إلى الريف بسلاحهم الفردي بلا ذخيرة، في عملية تهجير قسري جماعي أمام آلة قتل روسية - أسدية وحصار ميليشياوي مذهبي من جانب العصائب الإيرانية. وسقطت حلب في قبضة بوتين، وغادرها الحلبيون في مشهد جنائزي داخل حافلات التهجير الخضر السيئة الذكر.

وعلى رغم دخول تركيا على خط التفاهمات الروسية - الإيرانية في شأن حلب تحديداً (نيابة عن الغائب الأميركي)، فإن أنقرة ستنقل آلاف النازحين المدنيين من حلب الشرقية إلى مخيمات أعدتها لهم داخل الأراضي السورية في منطقة استراتيجية يشكّلها مثلث منبج – الباب – جرابلس، حيث سيفصل ذاك المثلث الجيوسياسي محيط روجافا عن عفرين، ويؤمن تالياً أرضية بشرية وإنسانية وسياسية لتحقيق نظرية أردوغان التي كثيراً ما تعثرّت بالرفض الأميركي لها، وليظهر أردوغان صياداً ماهراً لعصافير عدة بحجر روسي واحد!

وفي توقيت لافت، وبعد أن تجنب ترامب وضع منهج واضح لسياسته حيال الأزمة السورية قبل انتخابه وبعده، نسمعه يصرّح عن رغبته في إيجاد مناطق آمنة في سورية حال وصوله إلى السلطة. فترامب المعجب برجب أردوغان بشدة يتجاوب فوراً مع خطوة أنقرة في إقامة تلك المخيمات الحلبية، والتي ستضمن وقف الهجرة السورية إلى أوروبا عبر تركيا كما أوحى له وحي أردوغان.

أما نحن السوريين المغلوبين على أمرنا، فلن نطالب حالياً الرئيس ترامب بأية تفاصيل عن طبيعة فهمه وتناوله للقضية السورية، بل سنكتفي في الوقت المستقطع بين شوطي الإدارتين الأميركيتين الراحلة والمقبلة بالإشارة إلى ما لا نريد أن نراه في إدارته المنتظرة للملف السوري. فنحن لا نريد مواقف خطابية متذبذبة، مضلّلة، وفاقدة المضامين كما فعل سلفه أوباما، ولا نريد دعماً لمناطق آمنة مرتجلة، غائية وضيقة لها مساحة المطامح السياسية لشخص أردوغان الذي هو موضع إعجاب ترامب وابنته أفانكا، ولا نريد تنازلاً مخزياً وملتبساً لموسكو كما جرت عليه سياسة جون كيري المتمادية في تبعيتها لإرادات لافروف الاستعلائية، ولا أن نشهد تعاظماً لغطرسة ملالي إيران متمترسين خلف اتفاق نووي دولي مهندساه بامتياز كانا حصراً السيدين كيري ونظيره جواد ظريف.

هذا بعض ما لا يريده السوريون من الرئيس ترامب، فهل سنجد لدى سيد البيت الأبيض الجديد أذناً صاغية على خلاف سلفه الذي أراد أن يغادر مكتبه البيضاوي حاملاً لمعة وسام نوبل للسلام على صدره، فارتضى أن يكون شاهداً معصوب العينين ومربوط اليد أمام هول أبشع حرب شُنت على الإنسان والإنسانية؟

٢ يناير ٢٠١٧

٢ يناير ٢٠١٧

نبدأ عام 2017 مع أمين عام جديد للأمم المتحدة، لا ندري هل علينا التفاؤل بقدوم من تعاطف مسبقاً مع السوريون أم علينا ألا نتفاءل كثيراً، لكن ما تعلمناه خلال السنوات الست من الثورة هو أنه لا مكان للتفاؤل ولكن الأمل في قلوب شعب عاش تحت القصف وتعايش مع الدمار لا ينضب.

بدء أنطونيو غوتيريس الدبلوماسي البرتغالي والرئيس السابق لها، مهمته كأمين عام بأمنياته بعام من السلام، ربما تلك الكلمة باتت مهمشة في قاموس السوريين، ولكن عمله الإنساني وخدمته للأحياء الفقيرة في لشونة قد تجعل منه أفضل حالا من بان كي مون على كل الأحوال، وإن كانت الخديعة الروسية التركية لا تبشر بالخير مع بداية العام

بان كي مون الذي ختم فترة ولايته، بأنها كانت فترة تشبه "رواية خيالية"، لم يكذب لأنه فعلاً جعل الشعب السوري يعيش الخيال المدمر، وتشبيه نفسه بالسندريلا كان غير لائق به، فلكم كان أفضل أن يشبه نفسه بالأميرة النائمة، التي قضمت تفاحة نشرت الظلم، فما كان دوره إلا انتعال المؤامرة ضد الشعب السوري مع الروس والأمريكان، لذا فخروجه عن الخدمة هو بحد ذاته مفترق طرق لسوريا التي لم تعد تجد ما يواسيها، والتي قضت نحبها في فترة توليه الأمانة العامة للفترة الماضية بعلامات تعجب ودهشة دائمة، حملت تهكم لا مجدي من كافة دول العالم مع الثورة السورية.

غوتيرس الذي كان زعيما للحزب الاشتراكي قد يكون أكثر شعوراً بمعاناة الناس، وهذا ما بدا في تصريحه الصحفي قبل نجاحه في انتخابات الأمانة العامة للأمم المتحدة حين قال "للأسف لا يلاحظ الأغنياء وجود الفقراء إلا بعد أن يدخل الفقراء باحات الأغنياء" في تعليق منه على تعامل الدول الغنية مع أزمة اللاجئين السوريين، ما يجعلنا نتساءل هل ستكون تلك العبارة انطلاقة لنهاية الحرب السورية؟

وهل سيتمكن مهندس الكهرباء، من هندسة الحل السياسي بما يتلاءم وتعب دام ست سنوات، كان آخرها إحباط آمال السوريين الذين علقوا طموحاتهم على اتفاق هدنة بني على باطل؟ لا ندري الأيام القادمة هي القادرة على الاجابة وان كانت القلوب السورية قد جفت كما بدأ نهر بردى بالجفاف مع قصف النظام لآماله التي بناها طيلة مئات السنين الماضية.

٢ يناير ٢٠١٧

٢ يناير ٢٠١٧

يبدو أن المشهد يحتاج لتفكير عميق ، و البحث عن ايجابياته الكثيرة لحد تلغي سلبياته ، و لكن طالما أن الافتراض يقوم علينا كسوريين ، فيجب أن نكون منصفين ، ونبحث في نتائج ذلك اليوم الذي سيستيقظ فيه العالم و هذه الكرة البغيضة لتجد عنصراً هاماً قد اختفى في “المجهول” ، فماذا سيحدث.

لاشيء جوهري الحقيقة يمكن توقعه اللهم بعض الأمور الثانوية ، التي يدركها الجميع و يعرف أنها قادمة ،لكن وجود السوريين الآن هو من يعيقها ، بالتالي ذلك الصباح الندي سيكون اذناً مباشراً لتحقيقها .

عندما يستيقظ العرب على أمر جلل كغياب السوريين عن المشهد ، فإن تلك الدول المطلة على الخليج الذي يصبح اسمه الحقيقي و الفعلي “الفارسي” ، ستكون على موعد مع تحول أطنان الركام و ناطحات السحاب التي تنتشر بين صحاريها إلى منصات رائعة للقناصة التي تفتك بكل ما يتحرك على الأرض ، أما القصور ستكون ملاذاً مريحاً لقيادات جديدة بأشكال و لكنات غربية .

عندما يغيب السوريون ستكون تركيا أمام مشهد حقيقي ، وهي تواجه تجزأها إلى غير عودة ، دولة بالجنوب ، و أخرى بالشرق و ثالثة في الشمال مع بضع فتات هنا و هناك ، وسيكون على أصحاب المعامل و الورش رفع أجور العاملين لأن السوريين ليسوا موجودين ليقبلوا بالفتات ، سيغيب اسم المهاجرين و كلمات الأسى و الألم على ذلك الشعب الذي اختفى ، وبطبيعة الحال سيغلق ملف القواعد العسكرية و التحالف و الناتو و الحلم الأوربي .

عندما يختفي السوريون لن تتفتت أوربا ، بل ستكون كتلة متجانسة تحافظ على هيكليتها الناصعة ، المبنية على التفاهم و الود و التحضر ، و لكن الحياة فيها عبارة عن دار عجزة لا مستقبل لها ، وما هي إلا بضع عشرات من السنين لتنتهي كما انتهت أمم و جماعات سابقة.

عناما يغيب السوريون ، لن يكون لأمريكا حاجة لنقل معداتها و القتال هنا وهناك بحثاً عن مصادر الرزق ، فالأرزاق قد نضبت و انتهت و غارت بها الأرض، ستتحول للبحث عن لون جديد لها بين الأسود و الأبيض و جنس جديد يفرق بين أجناس شعوبها ، لنتابع بعدها حملات ابادة جديدة كتلك التي شهدتها عند انهاء “الهنود الحمر”.

عندما يختفي السوريون ، سيكون بوتين على موعد مع ثورة الجياع التي تأكل ما تبقى من الوهم “الروسي” ، لتكون دويلات روسية مشتتة باسم فقرستان و جوعستان و غبي ستان و “عاهرستان” .

عندما يختفي السوريون ، سيكون لبنان على موعد جيد ومميز لمواجهات تعتبر حروبها الأهلية القرن الماضي، عبارة عن “بروفا” لحرب الانهاء التام للجميع بيد الجميع ، بحيث يأكلون أنفسهم بأنفسهم و ستبقى عبارة واحدة تتردد بعنجهة حتى النفس الأخير بأن “لبنان غير”.

عندما يختفي السوريون ، ستعود الأردن صحراء فارغة بلا نبض ، ولا اقتصاد ولا روح ، ستكون الرمال أشد قسوة و ستنهي أحلام ضخمة بنيت على عظام بشر أكلها النمل.

عندما يختفي السوريون سنكون على موعد مع الامبراطورية اليهودية ليس من النيل للفرات ، بل من الخليج للمحيط .

عندما يختفي السوريون سيرقص الجميع ثملين بلا أي خطط أو استراتيجيات و بحث عن مصالح فهنا تنتهي القضية الأم ، ويتحول ما تبقى عبارة عن هوامش بلاقيمة.

١ يناير ٢٠١٧

١ يناير ٢٠١٧

قبل قرابة عشر سنوات، كان جهاز أمني غربي يتابع تحركات مريبة تحصل على الجانب الإيراني من الحدود مع أفغانستان. حدد الجهاز موقعاً عسكرياً إيرانياً يأتي إليه عناصر من فصيل تابع لحركة «طالبان»، ثم يعودون إلى الجانب الأفغاني محملين أسلحة ومتفجرات، بينها نوع جديد من العبوات الناسفة المصممة لاختراق الدروع مماثلة لتلك التي استخدمتها، بنجاح لافت، ميليشيات شيعية ضد القوات الأميركية والبريطانية في العراق.

لم يطل الأمر، حتى بدأت «طالبان» تستخدم أيضاً هذه المتفجرات ضد آليات قوات حلف «الناتو» في جنوب أفغانستان. استطاع الجهاز الأمني الغربي، بسرعة، ربط المتفجرات المستخدمة بالمجموعة التي كانت تذهب إلى المقر العسكري الإيراني وتعود محملة بالأسلحة.

ولكن ما العمل بهذا الكشف؟

قررت حكومة ذلك الجهاز تقديم احتجاج لدى طهران. ذهب ديبلوماسي إلى وزارة الخارجية الإيرانية وقدّم المعلومات التي تثبت، وفق اعتقاد الطرف الشاكي، أن الإيرانيين يقدّمون دعماً عسكرياً لـ «طالبان» يساعدها في قتل الجنود الغربيين المنتشرين في أفغانستان. دُهش الجانب الإيراني من هذه المعلومات، وأصر على أنها لا يمكن أن تكون صحيحة.

كان الجانب الغربي، على الأرجح، يتوقع مثل هذا الجواب، لكنه أراد إيصال رسالة مفادها أنه يعرف حقيقة ما تقوم به طهران، وتحديداً «الدولة الأمنية الموازية» في داخلها والمرتبطة مباشرة بمحيط المرشد علي خامنئي.

بعد عشر سنوات على تلك الحادثة أعاد التذكير بها تعليق أدلى به وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي غرّد على «تويتر» مرحباً باتفاق روسيا وتركيا على وقف شامل للنار في سورية معتبراً إياه «إنجازاً كبيراً»، وهو موقف ليس واضحاً تماماً إذا كانت تتبناه «الدولة الموازية» في إيران، والتي كان قادتها حتى أيام قليلة مضت يصولون ويجولون فرحين بـ «الانتصار» الذي حققته القوات الحكومية السورية، بمساعدة أساسية منهم، في مدينة حلب. وعلى رغم أنه يُسجّل لأركان هذه «الدولة الموازية» أنهم يفعلون أكثر مما يقولون علناً، إلا أن صفحات مؤيديهم على شبكات التواصل الاجتماعي كانت تضج منذ حسم معركة حلب بمعلومات وصور تؤكد أن الميليشيات التي تشرف عليها إيران ستواصل هجومها نحو مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب المجاورة، وصولاً إلى هدف فك الحصار عن بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في هذه المحافظة، معقل فصائل «جيش الفتح».

وانطلاقاً من هذا الواقع، فقد كان من المشروع التساؤل حول ما إذا كان ترحيب ظريف بوقف النار في سورية يُرضي أركان «الدولة الموازية»، وما إذا كان هؤلاء قد رضخوا في نهاية المطاف لما يريده الرئيس حسن روحاني ممثلاً بوزير خارجيته.

صحيح أن تجربة أفغانستان قبل 10 سنوات أظهرت أن «الدولة الموازية» تعمل أمنياً كما تشاء، بمعرفة أو بغير معرفة الحكومة المنتخبة، وصحيح أن هناك أدلة على أن هذا الأمر ما زال مستمراً منذ ذلك الوقت (دعم جماعات وخلايا مسلحة في أكثر من دولة والتخطيط لاغتيال ديبلوماسيين أجانب)… إلا أن الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الغربية أوحى بأن «الدولة الموازية» رضخت لما تريده «الحكومة المنتخبة»... إلا إذا كان هذا الرضوخ مجرد محاولة لتقطيع الوقت والانحناء أمام «العاصفة النووية» ريثما تهدأ.

هل نحن اليوم أمام وضع مماثل في سورية رضخت فيه «الدولة الموازية» – وأبرز وجوهها الجنرال قاسم سليماني - لما تريده حكومة روحاني من تهدئة القتال والسير في ما يمكن وصفه بـ «الحل الروسي» المدعوم تركياً؟ قد يكون هذا صحيحاً إلى حد ما، لكنه قد يكون أيضاً كناية، مرة جديدة، عن مجرد رغبة في تقطيع الوقت، كما أنه قد يكون كذلك رضوخاً لإصرار روسيا فلاديمير بوتين على السير في صيغة تهدئة تُعطي قبلة الحياة لمسار السلام السوري.

في الماضي، نجحت «الدولة الموازية» في إيران في التملص من تهديدات الغرب حتى عندما كشفها، بالجرم المشهود، وهي تدعم جماعات مسلحة تقتل جنوده في أفغانستان والعراق. لكنها الآن تتعامل مع نوع آخر من اللاعبين هم الروس المصرون على استعادة أمجاد إمبراطوريتهم وإزاحة من يحاول عرقلة هدفهم هذا أياً كان، سواء كانت أميركا أم إيران. «الدولة الموازية» لا بد أنها تعرف ذلك.

١ يناير ٢٠١٧

١ يناير ٢٠١٧

بعد سقوط حلب بتفاهم روسي - تركي بات واضحاً أن الحملة العسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجحت في تحقيق ثلاثة أهداف مهمة. حماية الأسد من السقوط، من دون ضمان بقائه في مستقبل سورية. كما نجحت في إقناع غالبية المعارضة بجناحيها العسكري والسياسي بالقبول بوقف شامل لإطلاق النار، وبالدخول في مفاوضات مع النظام للتوصل إلى مخرج سياسي. ثالثاً نجح بوتين في كسب تركيا بأن تكون شريكاً له في فرز الفصائل المعارضة من الفصائل الإرهابية، وفي بلورة مخرج سياسي للأزمة ينطلق من اتفاق مشترك لوقف النار. وفقاً لهذا الاتفاق تصبح أنقرة راعية للمعارضة، وتضمن التزامها وقف النار، في مقابل رعاية روسيا نظام الأسد وضمان التزامه والميليشيات التي تقاتل معه الشيء نفسه. بعد استتباب وقف النار يقضي الاتفاق بانطلاق مفاوضات الحل السياسي في 23 من هذا الشهر (يناير) في آستانة، عاصمة كازاخستان برعاية روسية - تركية ومشاركة الأمم المتحدة. ومن المفترض أن مجلس الأمن الدولي أقر الاتفاق أمس السبت، بما يضفي عليه غطاء دولياً.

هكذا يبدو المشهد السوري حتى الآن. وبقدر ما فيه من الوضوح في ما يتعلق بالخطوات الإجرائية المتوقعة، إلا أنه مليء بالغموض في شأن مضمون النتائج السياسية التي يمكن أن يفضي إليها، وفي قدرة الأطراف المشاركة على الوصول إلى هذه النتائج. العقدة الرئيسة في كل ذلك هي مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد. وهذا بحد ذاته يعكس حجم التغير الذي حصل لسورية بتضافر فعل الثورة، ورعونة رد فعل الرئيس عليها منذ يومها الأول.

كان مجرد الحديث ولو همساً عن مستقبل الأسد من المحرمات. الآن بات حديث الجميع داخل سورية وخارجها. بل إن الغالبية في سورية وخارجها لا ترى مخرجاً من الأزمة من دون خروج الرئيس، كيفما اتفق، من مستقبل السوريين. الإعلام السوري، والمسؤولون السوريون لا ينفكون عن ترديد أن الشعب السوري وحده من يملك حق تقرير مستقبل الأسد. إذا كان الأمر كذلك - وكان ينبغي أن يكون كذلك فعلاً - فلماذا استعان الرئيس بالإيرانيين، ثم بالميليشيات، ثم بالروس لحمايته والدفاع عنه؟ حجم الاستعانة هذا، وهو حجم ضخم بكل المقاييس، وعلى مدى أكثر من خمس سنوات، يكشف حجم المعارضة التي يواجهها الرئيس من بين أبناء شعبه. وإلا فالرئيس الذي يحظى بدعم غالبية الشعب لا تقوم ضده ثورة شعبية ابتداء، ولا يحتاج إلى الاستعانة بالخارج لقمعها والاستئساد عليها.

الشاهد في كل ذلك أن اتفاقاً لوقف النار في سورية بين روسيا وتركيا من دون غيرهما، وغياب النظام السوري عن الاتفاق، يحمل دلالات مربكة بالنسبة للرئيس ونظامه. أكثر من عبر عن امتعاضه من هذه الدلالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، عندما قال وفق صحيفة «البعث» السورية: «نثق بالضامن الروسي لاتفاق وقف الأعمال القتالية لأنهم شركاؤنا في الحرب على الإرهاب ولا نثق بالدور التركي». لا يثق معالي الوزير بتركيا، لكنه لا يملك خيار تطبيق عدم الثقة هذه. وعلقت يوم الخميس الماضي افتتاحية صحيفة «الثورة» السورية على إعلان تركيا عن توصلها مع روسيا إلى الاتفاق بالقول إن النظام التركي «لا يملك الأهلية لإعلان اتفاق حتى لو حصل (كذا)، ولا يقدر أصلاً على التفرد بتفاصيله...»، واختتمت بالتأكيد على أن «الحديث عن الحلول السياسية مجرد عبث إضافي... وأردوغان ورقة محروقة فقدت رصيدها السياسي وصدقيتها». لاحظ جملة «أن الحديث عن حلول سياسية مجرد عبث إضافي».

أما صحيفة «الوطن السورية» فجاء عنوان تقريرها عن التوصل إلى الاتفاق هكذا «أنقرة أعلنت، وموسكو لم تنف، وأنباء عن مسودة اتفاق لوقف النار». الغريب في هذا العنوان أن هذه الصحيفة وحدها الصحيفة الخاصة في سورية، ومملوكة لأطراف مقربة من دوائر النظام. نحن هنا أمام احتمالين لا ثالث لهما. إما أن قيادة النظام لم تكن على اطلاع على مجريات المفاوضات التي انتهت باتفاق، وهو احتمال ضعيف. وإما أنها كانت مغلوبة على أمرها ولم يكن لها من خيار غير القبول بما يراه الراعي الروسي. لذلك اختارت هذه القيادة ترك مهمة التعامل مع الموضوع لإعلامها بهذا الأسلوب تعبيراً عن عدم قبول استبعادها من المفاوضات التي أفضت للاتفاق، وعن عدم اطمئنانها لما يمكن أن يفضي إليه لاحقاً.

وما زاد من قلق القيادة السورية أن تركيا هي الطرف الآخر في الاتفاق، وليس إيران، وما أضفاه هذا من شرعية على دور أنقرة كراع للمعارضة السورية. في مقابل ذلك وضع الاتفاق النظام السوري وقيادته تحت الرعاية الروسية تحديداً، من دون شراكة لإيران في هذا الدور. ومصدر قلق الأسد من هذا التطور أن الاتفاق يعني أن روسيا ترى، وعلى عكس ما يراه هو ومعه إيران، أن الخيار العسكري وصل إلى حدوده بسقوط حلب، ولم يتبق من خيار آخر غير الحل السياسي كمخرج. المصدر الثاني لقلق الأسد أن الاتفاق يقلص هامش المناورة أمامه، وهو الهامش الذي اعترف أخيراً بأنه استفاد منه في إفشال الحل السياسي في مفاوضات جنيف السابقة. الآن روسيا التي أنقذته من السقوط، هي راعيته في مفاوضات حل سياسي تتبناه وتدفع باتجاه تبنيه دولياً في مجلس الأمن. لا يستطيع الأسد الاصطدام مع روسيا، ولا رفض الدور التركي وهو بمظلة روسية - دولية.

الحل السياسي المنشود يمثل مأزقاً للأسد وليس للمعارضة. لماذا؟ لأنه بطبيعته يقتضي تنازلات متبادلة من كل الأطراف. مع بداية الثورة كان الأسد يملك كل شيء، وكانت المعارضة لا تملك شيئاً تقريباً. الآن تبدلت الصورة. مقابل كسب المعارضة شرعية إقليمية ودولية تضاف لشرعيتها المحلية، فقد الأسد الكثير. أصبح ونظامه في حاجة لرعاية خارجية مثله في ذلك مثل المعارضة، بل لم يعد يملك حرية اختيار من يرعاه. التنازلات في هذه الحال ستكون من رصيده أكثر من كونها من رصيد المعارضة. كان الأسد يحاول فرض الحل العسكري تفادياً للوصول إلى ما وصلت إليه الأمور بالاتفاق التركي - الروسي. فشل إيران في حمايته، اضطره للاستعانة بروسيا. وعلى عكس إيران، روسيا ليست دولة دينية، بل دولة كبرى تتشعب مصالحها وتتقاطع مع مصالح إقليمية ودولية. لا تستطيع الذهاب بعيداً في خيار الحل العسكري من دون أفق سياسي واضح، لأنها تعرف من تجربتها ما يمكن أن ينتهي إليه مثل هذا الخيار.

السؤال الآن: هل يكون تنحي الأسد أحد التنازلات المطلوبة في أي مرحلة من مراحل الحل السياسي المنشود؟ تردد أخيراً وجود بديل علوي يحل محل الأسد. قبل ذلك تردد الحديث عن ترك الخيار لانتخابات شعبية بضمانة وإشراف دوليين. لكن القبول بترشح الأسد في هذه الحال يعني بحد ذاته تبرئته كرئيس للدولة من مسؤولية كل ما حل بالشعب السوري من قتل، وتعذيب وتهجير، وحصار وتجويع وترويع، ومن مسؤولية تدمير غالبية سورية، واستعانته لتنفيذ كل ذلك بمقاتلين أجانب. فرض بقاء الأسد في هذه الحال لا ينطوي على استجابة عقلانية لواقع موازين القوة أمام متطلب التزام أخلاقي بحق الشعب السوري. فموازين القوة اختلت في الواقع السوري الراهن في شكل كبير، والدليل فشل الأسد بفرض الحسم العسكري، وبروز الاتفاق الروسي - التركي نتيجة لذلك. يؤسس هذا الاتفاق لحل نهائي، لكنه بالصيغة المعلنة عنه لا يتضمن تفاصيل هذا الحل. وهذا مفهوم. لكن روسيا وتركيا، ومعهما جميع السوريين، يدركون أن نظام الأسد يريد إعادة إنتاج نفسه على رغم كل ما حصل، وعلى رغم أنه السبب الأول في قيام الثورة أصلاً. ومن ثم فإن بقاء السبب يعني مباشرة إطالة أمد الحرب، وأمد تورط روسيا وتركيا وبقية الإقليم. وهذا يتناقض رأساً مع منطق الاتفاق وأهدافه، ما يعني العودة إلى المربع الأول. ولم يتحمل السوريون كل ما فرض عليهم من تضحيات للعودة إلى المربع الأول. درس الثورة السورية واضح.

١ يناير ٢٠١٧

١ يناير ٢٠١٧

يتبادل الجميع، في هذه الأيام، أمنيات العام الجديد، في حالةٍ من الأمل المتأهب للحياة، مع كل بداية ليوم آخر، أو سنة أخرى، أو حتى لساعة أخرى، ما زلنا فيها على قيد الحياة.

ومثل غيري من السوريين، أشعل شموعي على أرواح شهدائنا التي تحرس حلماً لن نتنازل عنه يوماً؛ بأن نعود إلى سوريتنا التي أوقن أنها ستعود، كما أشعل شمعةً لن تنطفئ لثورةٍ استيقظت فينا منذ سنوات ست، ولن تنام.

هي ثورتنا التي لملمت بقايانا، بعد موت معلن أربعين سنة، ثورة كان لها من العمق والحقيقة ما استطاع أن يلتقط خيوط أنفاسنا المهترئة، فيعيد نسجها لتنطلق أغنياتٌ وصيحاتٌ أعلنتنا أحياءً من جديد. وكأنها صرخة ولادة أخرى، سيعرف يوماً من شهدها أنه كان ممن منّت عليهم الحياة بمواكبة حدثٍ، ربما لن يتكرّر، وسيغير وجه العالم.

وعلى الرغم من أن حجم الموت الذي لحق بالسوريين غير مسبوق، وعلى الرغم من اليأس نتيجة محتملة، وصل إليها كثيرون جرّاء ما اعترى ثورتنا من تخبطاتٍ وانحرافات، وعلى الرغم من أن الواقع حالياً على الأرض لا يمت بصلةٍ لما حلم وطالب به من كسروا فضاء الصمت بأصواتهم المجلجلة في الأشهر الأولى، على الرغم من هذا كله وغيره، إلا أنها ما تزال "ثورة"، ولن يستقيم العالم ويتوازن إلا بانتصارها.

لا مكان للغيبيات هنا، لكن الثورات قدر محتوم تواجهه الشعوب المقموعة والمسلوبة الإرادة والحرية، تحييه وتعيشه قدراً لا بد سيأتي، حتى وإن تفاوتت قدراتها على الاحتمال.

اليوم، يرزح السوريون تحت ضغط الدم المسفوك والمدن المدمرة عن بكرة أبيها والعوائل المهجرة إلى المجهول، يرزحون تحت ضغط القهر والعجز واليأس أمام المجازر التي تجري على مرأى العالم كله، وتحت صمته المتواطئ، كما تغشي أعينهم (أي السوريين) الرايات السوداء التي لفت مدناً كاملة، والعقول السوداء التي تحسب نفسها، ويحسبها بعضهم، على الثورة، وهو ما يقود بعضهم إلى إنكار ما آمنوا به يوماً، وبالتالي، إنكار صفة الثورة عن كل ما حدث.

لهؤلاء نقول: انفضوا الغبار ورماد المدن عن ذاكرتكم، وهي وحدها ستقودكم إلى اليقين من جديد. لا ثورة بلا ثمن، ولا ثورة بلا أخطاء، ولا ثورة بلا عقبات ومعوقات وأنفاق مظلمة تمر منها. لا تعطوا السفاح ونظامه ما أراد؛ اليأس والرؤية السوداوية.

عمل النظام الأسدي، منذ اليوم الأول، على جرنا جميعاً إلى موقع لا نريده، ودفع السوريين السلميين غصباً نحو حمل السلاح لمواجهة بطشٍ فاق كل تصور، ثم، وببساطة، أخرج من سجونه أمراء حرب وتكفيريين، عمل على تربيتهم جيداً، ليطلقهم في الوقت المناسب لوجودهم، وقد نفذوا المهمة بنجاحٍ، ساعدهم استمرار القتل والإبادة على تحقيقه.

أرادنا الأسد أن نصل إلى هنا تماماً، بأن نضع أنفسنا وبكامل إرادتنا أمام خيارين، غيّب القهر واليأس خيارات غيرهما؛ الأسد أو الإمارات السلفية المتشدّدة، وما يرافقها من دمار في البنى التحتية للمجتمع وللدولة. أرادنا أن نقول، بكامل إرادتنا، أن ما حصل لم يكن ثورة، وأن ليتها لم تكن.

أراد أن يقتل فينا جميعاً ذاك الحلم، لكننا عصيّون على الموت، كما أن الأحلام لا تموت.

هي ثورةٌ، يا أصدقائي، وستستمر لأنها بدأت، ومعها بدأنا كأحرار قادرين على كسر كل التابوهات.. هي ثورةٌ، يا أعدائي، وستستمر، لأنكم ما زلتم هناك، وما زال في السوريين رمقٌ لن يموت. هي ثورة أيها العالم الأصم الأبكم، وستستمر لتعرّي وجوهكم جميعاً.

هي ثورتي، ثورتنا التي وُلدت منذ ست سنوات طاهرة صادقة قوية. توشّح وجهها بالسواد، وتلطخ جسدها بالدم الممزوج مع وحل المخيمات، لكنها ستخلع عنها يوماً كل هذا.. وستستمر.

كل عام ونحن جميعاً على قيد الأمل، كل عام وأنتِ أجمل ما حدث وسيحدث لنا.. كل عام وأنت ثورتنا التي لن تموت.

١ يناير ٢٠١٧

١ يناير ٢٠١٧

لا تقول الصور التي تأتي من شرقي حلب كل شيء. هذا ما أخبرني به أحد الأصدقاء الذين زاروا المنطقة عشية توقف الأعمال العسكرية. ذهب إلى هناك، وفي نيته تفقد المكان، وتسجيل شهادة حية عن هذه المنطقة، في اليوم الثاني لبدء عملية تهجير الأهالي والمقاتلين منها، لكنه عاد تحت تأثير صدمةٍ شتتت تفكيره وحواسه عدة أيام. كانت النتيجة غير محسوبة، ولا يمكن توقعها، حتى إنه صار ينقل بعض انطباعاته على نحو مختلط وغير مفهوم، مثل قوله إن الصورة لا تستطيع نقل الواقع كما هو!

قلت ربما إن الصديق تجوّل في الأحياء التي شهدت الحرب قرابة أربع سنوات، وانساق إلى البحث عن الدلالات، من دون أن يركز على ما تقوله الصورة. قد لا تتمكن الصورة من الإحاطة بكل تفاصيل المكان، إلا أنها تعكس جانبه المباشر في جميع الأحوال. ومع هذا، ظل صديقي الذي ذهب إلى هناك يعتبر أن الصورة غير قادرةٍ على نقلٍ أمينٍ للكارثة التي ضربت حلب. ربما كان يتحدّث عن صورةٍ تمسّه، وليس عن الصور الأخرى.

وعلى الرغم من أن رحلته إلى شرق حلب لم تكن فوتوغرافية، أو بغرض البحث عما تقوله الصور، فإن بعض الصور التي تم نشرها تنفصل، في زاويةٍ ما، عن الصورة الفوتوغرافية، إلى حد أن من يشاهد الصور لا يصدق أنها من صنع عدسة فوتوغرافية. ظهرت بعض الصور التي تم التقاطها بأبعاد وزوايا مختلفة، وعبر وسائل تصوير متطوّرة، لتقدّم حقلاً أوسع للرؤية، لكنها لا تبدو وكأنها ملتقطةٌ في مكان شهد حرباً، بل هي أكثر حمولةً من ذلك بكثير. قاسية وقوية، بل هي قيامية، وكأنها تأخذ العين إلى زلزالٍ لم يحصل بعد، أو لعشرات القنابل الذرية، تبعاً لما ترسّخ في أذهاننا، بالأبيض والأسود، من هيروشيما وناغازاكي.

تبدو الكارثة الحلبية واضحةً، كما لو أنها تصوير ميثيولوجي للحرب، من حيث الإيحاءات التي حملتها الصورة. هنا تحيل الصورة إلى أفعال، وتصير لغةً تذهب إلى ما فوق الواقعي وأكثر من الفوتوغرافي. وعلى اعتبار أنه ليس هناك شاهدٌ مثل الكاتب الفرنسي، جان جينيه، في صبرا وشاتيلا ليسجل شهادةً حيةً عن الفظائع، تمارس الصورة سلطتها القوية، وتخرج عن إطار الاستنساخ الحرفي والميكانيكي للواقع.

في هذا الوقت، يكاد الصمت يكون رد فعل طبيعياً. لكن، أظن أننا نهين المدينة الشهيدة، إذا اكتفينا بالصمت فقط، قد يكون البكم أكثر نبلا. حيال وضعيةٍ من هذا القبيل، وجد الجميع أنفسهم بلا ألسنة، ولم يصدر أي بيان سياسيٍ، أو شهادة تقترب من إلقاء الضوء على التمثيل المفرط في الوحشية بمدينةٍ ذات حضور ومكانة، تعود إلى ما قبل ميلاد المسيح بخمسة قرون. وعلى الرغم من أن ما حصل في حلب يتجاوز، لجهة الفظاعة والتنكيل، ما عاشته أي مدينة أخرى وقعت تحت الاحتلال، فإن الشهباء لم تحظ بقدرٍ، ولو كان بسيطا، من رد الصدمة البديهي من العالم الذي دفن رأسه في الرمال، وأغمض عينيه عن الكلبية الروسية الإيرانية الأسدية. تلاعب بعض الهواة بصور قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، ووضعوا صورته في موازاة صور موشيه دايان في القدس وإرئييل شارون في بيروت.

بدا صديقنا الذي ذهب ليتفقد المدينة وكأنه يمشي على شفا حفرةٍ، وسط عالم غير واقعي، في حين أن الصورة التي حازت أكبر نسبة مشاهدة التقطها أحد المصورين الذين دخلوا مع قوات الاحتلال تصوّر المدينة وكأنها قطةٌ تائهةٌ ناجيةٌ من رحلة الباص الأخضر. ومع أن الصورة سوف تبقى على الدوام شاهداً على مدينةٍ لم تعد موجودةً، فإنها تعتبر أنها لا تزال حية، وهنا الصدمة التي لا يمكن الخلاص من مفعولها أبداً.