٢٣ يناير ٢٠١٧

٢٣ يناير ٢٠١٧

حتى لو قرر الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، أن يبني الجدران مع جيرانه، ويطرد عشرة ملايين مقيم غير شرعي في بلاده، ويمتنع عن مدّ حمايته لأوروبا وجنوب شرقي آسيا وحلفائه في منطقة الشرق الأوسط، فإننا لن نقلق كثيرًا لأن سياسة الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بلغت من السوء، ما يجعل ترمب مقبولا مهما فعل أو لم يفعل في منطقتنا.

حتى لو هادن ترمب إيران، وأيّد بقاء نظام الأسد في سوريا، وامتنع عن مدّ يد العون لملايين المشردين واللاجئين، وسكت على التمدد الروسي، فإن هذه كلها حدثت في عهد أوباما.

لقد انتشر الإرهاب في أنحاء العالم، ضرب أكثر من عشر مدن أوروبية، بدرجة لم يتخيلها أحد، نتيجة سياسة اللامبالاة التي تبنتها الإدارة السابقة. ودبّت الفوضى في سبع دول عربية، وكانت سياستها تشجع عليها في كل أزمة. وعندما قامت الثورة في ليبيا جلس متفرجًا حتى انتشر «داعش» والقوى الإرهابية وقتلا السفير الأميركي. وفي مصر دفعت سياسة أوباما الجيش لإقصاء الرئيس حسني مبارك باسم دعم الثورة، ثم تركها للفوضى التي تسببت في التدخل العسكري. وفي اليمن أصرّ على التغيير الديمقراطي، ثم تخلّى عن دعمه وترك المتمردين بقوة السلاح يستولون على السلطة. وكان موقفه في البحرين لا يقل سوءًا حيث حاول تأييد المعارضة وفرضها لولا أن الدول الخليجية قطعت الطريق عليه، فأرسلت قواتها إلى هناك. وفي العراق سحب أوباما آخر ما تبقى من قوته العسكرية، وكانت رمزية وتمثل جزءًا مهمًا من التفاهمات مع الدولة العراقية. ترك هذا البلد الاستراتيجي فريسة للإيرانيين وتنظيم داعش الإرهابي. أما سوريا فإنها كانت أسوأ كارثة مرّت في عهد أوباما، وفي تاريخ المنطقة منذ أكثر من نصف قرن. وكان لتردده ووعوده المضللة، دور ساعد على زيادة التدمير والقتل والتشريد الذي عاشه الشعب السوري. اتضح أن أوباما باع سوريا للمساومة مع إيران من أجل تحقيق اتفاقه النووي معها. وتبين لاحقًا أن أوباما منح إيران أكثر من رفع العقوبات، وإنهاء سياسة الاحتواء، حيث سلمها مبالغ مالية كبيرة، وسكت على دورها العسكري التخريبي في المنطقة، ولم يحمِ مواطنيه أو قواته البحرية في المنطقة من اعتداءات الحرس الثوري الإيراني.

شهدت فترة رئاسة أوباما انتشار الفوضى في المنطقة، وتضاعف عدد المنظمات الإرهابية ورجالها ونشاطها في العالم. لم يكن أحد يريد منه تدخلا عسكريًا أميركيًا، منذ فشل التدخل العسكري في العراق في عهد جورج بوش، لكن أوباما أخطأ عندما حرّم على حلفائه بيع السلاح للمعارضة السورية حتى لا يُغضب إيران، وأخطأ في الاستهانة بالجماعات الإرهابية حتى ملأت العالم رعبًا.

بعد هذه الإخفاقات الرهيبة في ثماني سنوات من رئاسة أوباما لا أعتقد أن أحدًا سيقلق من أي سياسة يتبناها الرئيس الأميركي الجديد، لأنها لا يمكن أن تكون أسوأ مما كانت ووصلت إليه اليوم. لا أحد في هذه المنطقة يتوقع من الرئيس ترمب أن يحقق إنجازات سياسية أو عسكرية، وسيكون إنجازًا مهمًا لو قررت إدارته وقف سياسة أوباما التي شجعت إيران على توسيع دوائر الحروب، وتركت التنظيمات الإرهابية تتمدد.

٢٣ يناير ٢٠١٧

٢٣ يناير ٢٠١٧

كثيرون اقتنعوا أن الغموض الشديد يكتنف فعلاً مفاوضات الأستانة القادمة, ولصنع هذا الغموض أتت كل الروايات والتوقعات والإشاعات التي تُضخ عبر الوسائط المختلفة ولم تتوقف أبداً...وكل الكلام اتجه بعيداً عن الذي تحضره موسكو في الأستانة.

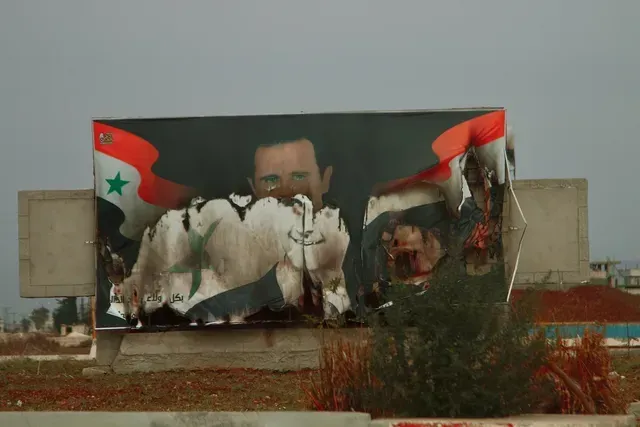

وما تحضره موسكو ليس فيه أي غموض فهي تخطط لمفاوضات يتفاوض فيها الجميع على ما يريدون إلا على بقاء بشار الأسد.

التسوية من أي شكل تريدون وبأي تفاصيل تختارون ولكن تحت مظلة بشار الأسد.

وعلى هذا الأساس الثابت تصرف الروس منذ البداية, وأميركا حاولت أن تجد بديلاً ولمّا فشلت أصبحت مقتنعة تماماً ببقاء بشار الأسد ولحقت الدول الأوربية كلها كالعادة بالقناعة الأمريكية.

وآخر الملتحقين المضطرين بهذه القناعة كانت تركيا التي صرَّح نائب رئيس الوزراء فيها عن ذلك في دافوس.

وبدون أي غموض نجد أنَّ ما يجمع كل المفاوضين المنتدبين عن الفصائل ومن أضيف إليهم تحت مسميات شتى- سياسية واستشارية واعلامية- هو أنهم جميعاً تحت التواصل و الضغط والتعهد مع دول راعية وداعمة قريبة أو بعيدة.

ويبدو أن معظم المفاوضين الأوائل الذين تم اختيارهم في الرياض على الهوى الأميركي الكامل وتم تدريبهم هناك, قد أُبعدوا عن الأستانة وتُركوا للجولة التالية في جنيف واختارت روسيا للأستانة نوع المفاوضين الذي تريد, لتجعل الصبغة عسكرية ميدانية أكثر وأبرز مع وجودٍ لبعض الممثلين عن هيئة التفاوض والائتلاف كعناصر ارتباط.

ويتجه المفاوضون برئاسة محمد علوش بدون أي خطة أو خارطة طريق خاصة بهم يعرضونها سوى فك الحصار والمعتقلين, بل صرّح محمد علوش ممتدحاً ممهداً للدور الروسي وقال: إنه يرى خطاباً روسياً جديداً يجب أن يُستثمر.

وبدون أي غموض أيضا صرَّح بشار الأسد عن الأستانة أن أقصى ما عنده هو عفوٌ يقدمه لبعض الجماعات المسلحة, و السماح لها بالمشاركة بالهدن والمصالحات المحلية التي مهَّدت له اصلاً لابتلاع كثير من الأراضي والمناطق المحررة....

تصريحات بشار الأسد وموفديه التي كانت تصدر قبل جولات جنيف تطابقت سابقاً مع ما جرى فعلاً في المفاوضات لوجود الضمانات الروسية والإيرانية من خلفها حول بقاء بشار الأسد ....وستتطابق التصريحات مع النتائج هذه المرة ايضاً ولن يكون أمام وفد الفصائل إلا محور واحد ألا وهو الموافقة على بقاء بشار الأسد.

في الأستانة قد يقوم المعدّون والمخرجون بإنشاء ورشات عمل ظاهرية تناقش تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار وفك الحصار والمعتقلين,

وخلف أبواب أخرى سيتم طرح محور بقاء بشار سراً أو علناً لتتم غربلة وفرز الذين يمكن أن يتفهموا ويوافقوا عن المتشددين الرافضين مطلقاً, وسيكون هناك بلا ريب حضور قوي للضاغطين المؤثرين.

لقد جرت عملية الفرز الأولى في أنقرة وفي الأستانة الفرز النهائي الذي على أساسه سيُضاف الرافضون المتطرفون إلى بنك الأهداف العسكرية على الأرض, وينتقل الموافقون المتفهمون المعتدلون إلى جنيف حيث سيُرحَّل الإعلان عن التسوية إلى هناك لضرورة التعبئة والتغليف.

الإبقاء على بشار الأسد ليس بالأمر البسيط ولابد له من تعبئة وتعليب في تسوية مقنعة ثم تغليفها بغلاف مغرٍ مقنع.

مؤتمر جنيف سيكون مؤتمر التعليب و التغليف.

التسوية السياسية هي التفاصيل الكثيرة المتشعبة والمعقدة التي ستُعلب بقاء بشار الأسد ولابد أن تكون التفاصيل معقدة وفي نفس الوقت بعضها متروك مؤجل لإفساح الفرص للمناورة والتهرب والتغيير في المستقبل.

أما التغليف فلابد منه عاجلاً ولابد من أن يكون مقنعاً مغرياً جاذباً لأكبر عدد ممكن من الناشطين في الثورة السورية , ولابد أن يلبي أموراً معنوية دعائية وأن يلعب على أوتار حساسة مشدودة.

قد يختارون تغليفاً فيه أن بشار يبقى حتى نهاية مدته في عام 2021, وأنه لن يترشح بعدها وحتى ذلك الحين تتغير أمور وتستجد أمور.

وقد يختارون تغليف الانتخابات المبكرة بعد سنة, يترشح فيها بشار الأسد ومن أراد أن ينافسه فالساحة مفتوحة والضمانات بانتخابات نزيهة أممية دولية , والشعب يختار بحرية بوجود الرعب وأشباح الرعب وشبيحة الرعب.

وقد يختارون تغليف نزع الصلاحيات من بشار وجعلها في يد حكومة شراكة وطنية, وتبقى دولة الاستبداد العميقة هي الحاكم الفعلي ومرتبطة عبر أعماقها السحيقة ببشار الأسد.

وقد يضيفون تغليفاً أكثر ترغيباً وإغراءً فيه دول مانحة وفيه أرقام ضخمة مشروطة لإعادة البناء والإعمار, ووعود للاستثمار وخلق الفرص والعمل....ولو صدقت الدول المانحة أصلاً مع الثورة السورية لما وصلت الأمور إلى ماهي عليه الآن.

هما مؤتمران متتاليان ...مؤتمر للضغط و الفرز والتصنيف النهائي ومؤتمر للتعليب والتغليف.

وفي كلا المؤتمرين هناك مصطلحات تغليفية لازمة ستتكرر....محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية, ضرورة مشاركة الجميع في الحرب على الإرهاب, حقن الدماء أولوية وضرورة ودافع.

ولكن لن يستطيع أحد أن يُروّج في التعليب والتغليف لحقوق أكثر من مليون شهيد ومفقود, وأكثر من مليون معتقل مؤقت ودائم, وأكثر من ثلاثة عشر مليون لاجئ ونازح, وغير ذلك كثير.

٢٣ يناير ٢٠١٧

٢٣ يناير ٢٠١٧

إستهداف مخيم «الركبان»، داخل الحدود السورية، وعلى هذا النحو المتواصل مقصود به الأردن فالجهة التي إرتكبت جريمة أمس الأول التي كانت حصيلتها أكثر من عشرة قتلى وأكثر من ضعف هذا العدد من الجرحى أرادت دفع اللاجئين السوريين في هذا المخيم إلى إجتياح الحدود الأردنية والإنتقال إلى الداخل الأردني ولإضافة مزيد من الضغط والأعباء على الأردنيين لإجبارهم على الإستنجاد بنظام بشار الأسد لفتح حدود سورية وإعادة إستيعابهم في مناطقهم الأساسية أو في أي مكان على الأراضي السورية.

والمعروف أن هذه العملية الإجرامية، التي إستهدفت هذا المخيم وأستهدفت معه حرس الحدود الأردنيين، لم تكن العملية الأولى وبالتأكيد فإنها لن تكون الأخيرة ففي الحادي والعشرين من يونيو (حزيران) عام 2016 كانت هناك عملية إرهابية دموية أدت إلى إستشهاد وجرح عدد من الجنود الأردنيين وحيث ثبت أن تجهيزها قد تم داخل مخيم الركبان هذا وبالطبع فإنه قد تم تحميل المسؤولية لتنظيم «داعش» الإرهابي الذي ستثبت الأيام أنه بصورة عامة قد «أخترع» إختراعاً لتحميله مسؤولية إن ليس كُلِّ فمعظم هذه المذابح التي ترتكب في سورية وخارجها وبنفس طريقة إختراع»راجح» في مسرحية بياع الخواتم للفنانة المبدعة فيروز التي لن يجود الزمان بمثلها.

كان بعض «المؤلفة قلوبهم» وأصحاب المصالح الخاصة ومعهم بعض المصابين بالحول السياسي من الأردنيين بالطبع قد بدأوا «يطرحون» وإن همساً ومواربة بضرورة «إنفتاح» الأردن على هذا النظام السوري وإعادة كامل العلاقات السابقة معه ولقد ذهب بعض «المتفلسفين» إلى المطالبة بتوجيه دعوة لرئيسه بشار الأسد لحضور القمة العربية التي ستنعقد بعد أسابيع في منطقة البحر الميت الأردنية.

وبالطبع فإن هؤلاء، الذين يعتبر بعضهم أنفسهم رجال دولة من «العيار الثقيل»!!، من المفترض أنهم يعرفون أن هناك قراراً عربياًّ لم تتحفظ عليه سوى دولتين عربيتين بتجميد عضوية سورية في الجامعة العربية مما يعني أن دعوة بشار الأسد لحضور قمة البحر الميت تتطلب الغاء هذا القرار الآنف الذكر.. وهذا غير معقول وغير ممكن وبخاصة وأن هناك الآن مساع جدية لحل الأزمة السورية وفقاً لـ»جنيف1» وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على مرحلة إنتقالية لا دور ولا مكانة لرئيس هذا النظام السوري فيها.

لقد إنسجم الأردن مع نفسه وتلاءم مع مصالحه وقد إنحاز إلى الشعب السوري الشقيق فعلاً عندما إتخذ الموقف الصحيح الذي إتخذته غالبية الدول العربية الشقيقة والذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن وهو سيبقى ساري المفعول إلى أن تحل هذه الأزمة الحل الذي تم الإتفاق عليه في (جنيف1) مما يعني أنه على أصحاب مواقف التجارة السياسية الرخيصة ألا يعتقدوا أن المعادلات في هذه المنطقة قد حسمت لمصلحة إيران وبالتالي لمصلحة بشار الأسد فهذه إما أحلام يقظة أو أوهام بلا أي أساس أو الإثنين معاً.. والآن وقد بدأ إجتماع الـ «آستانة» فإن الأيام ستثبت ذلك!!.

٢٣ يناير ٢٠١٧

٢٣ يناير ٢٠١٧

ملخص تنفيذي

أدار نظام الأسد الملف الأمني بمركزية عالية، مهمتها صيانة أمن النظام وتأدية ما يُوكل إليها من مهام وظيفية، ورغم تفاخره بالقدرة على حفظ الأمن وسط بيئة مضطربة أمنياً، إلا أنها حالة "استقرار" هشّة فُرضت بالترهيب والعنف اللذان كانا من أبرز العوامل المفجرة للحراك الثوري.

بينما كانت المركزية الأمنية تتآكل تحت ضغط ديناميكيات الحراك الثوري، برزت فواعل جديدة أصبحت جزءً أساسياً من المعادلة الأمنية، لن تستقيم جهود تحقيق الأمن على المستوى الوطني دون إشراكها.

يمكن تحديد خمس جهات أساسية لعبت وما تزال تلعب دوراً في إدارة الأمن المحلي وهي: المجالس المحلية، الشرطة الحرة، القضاء المحلي، فصائل المقاومة الوطنية والفصائل الجهادية العابرة للحدود.

يُظهر تقييم الوضع الأمني لمناطق المجالس المحلية تفاوتاً في درجة الاستقرار الأمني، نظراً لعوامل عدة منها: حجم وطبيعة وتعداد القوى العسكرية المسيطرة وطبيعة علاقاتها فيما بينها، مركزية دور المجالس المحلية في توفير الخدمات الأساسية وإدارة شؤون مناطقها، طبيعة القوى المهددة لأمن المجتمعات المحلية، طبيعة العوامل المهددة لأمن المجتمع المحلي (أمنية واجتماعية واقتصادية).

تتطلب شروط الأمن والاستقرار تبني مرجعية قضائية مستقلة مدنية موحدة على مستوى مناطقي (المحافظة)، وتوحيد عمل الشرطة المحلية وربط مراكزها بالمجالس المحلية، ناهيك عن ضرورة إعادة هيكلة الهيئات المعنية بالأمن المحلي وحوكمتها بالشكل الذي يضمن اتساقها مع المتطلبات الأمنية للمرحلة الراهنة والانتقالية، وكذلك مع مخرجات الحل السياسي.

مقدمة

أسّس حافظ الأسد لمركزية أمنية حُدّدت مهامها بالحفاظ على نظام الحكم، وتأدية الأدوار الوظيفية الموكلة إليها من قبل منظومة الأمن الدولية، ولإنجاز ما سبق مُنحت المؤسسة الأمنية الموارد والغطاء السياسي والقانوني، أما بنيتها فكانت تقوم على شبكات رسمية-إدارات الأمن-، وأخرى غير رسمية-المخبرين وبيروقراطية البعث الحزبية-تتقاطع جميعها بخضوعها لتوجيهات المركز المتمثل بشخص الأسد الأب.

تمكنت المؤسسة الأمنية من التوغّل في المجتمع والتحكم في تفاصيل الحياة العامة للسكان، وأحدث ذلك آثار كارثية في منظومة المجتمع والدولة. وعلى الرغم من تراخي القبضة الأمنية مع تولي الأسد الابن السلطة ضمن وعود الإصلاح والتحديث، إلا أنها عادت بقوّة بدفع من الحرس القديم لمواجهة الضغوط الخارجية التي تكثّفت مع الاحتلال الأمريكي للعراق. وفي حين كان نظام الأسد يفاخر بقدرته على حفظ الأمن والاستقرار وسط بيئة مضطربة أمنياً، إلا أن استعراض الوقائع يدلّل على أنها حالة استقرار أمنية هشّة فُرضت بالترهيب والعنف، ويدلّ على ذلك حوادث الاصطدام المتكررة بين المكونات المجتمعية، وتزايد حالة السخط الشعبي، إضافة إلى تحول سورية لمسرح لعدد من الحوادث الأمنية كالاغتيالات والتفجيرات.

على هذه الأرضية وفي ظل غياب إرادة سياسية جدية للشروع بحل وطني لمعالجة الأزمات المستعصية والتي لم تعد تنفع معها الحلول المؤقتة والأمنية، انطلق الحراك الثوري في آذار 2011 -والذي يعد أحد أسبابه الغضب الكامن تجاه ممارسات الأجهزة الأمنية-، وفشلت المؤسسة الأمنية للنظام في السيطرة على الموقف لتفقد تدريجياً سطوتها ومركزيتها نتيجة بروز فاعلين محليين مستقلين عن المركز يتولون إدارة الأمن في مناطق سيطرتهم من جهة، وتزايد أثر العامل الخارجي في عمل الأجهزة الأمنية من جهة أخرى.

وفقاً ما سبق، تعدّ دراسة الأمن المحلي في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية ودور المجالس المحلية فيها إشكالية تستوجب التفكيك، إذ أنه لن تستقيم جهود تحقيق الأمن على المستوى الوطني دون إشراك هياكل الحوكمة المحلية القائمة وما يستلزمه ذلك من إطار سياسي وقانوني ودعم لتمكين هذه الهياكل حالياً ومستقبلياً من أداء مهامها. ويمكن في هذا السياق تحديد مصطلح الأمن المحلي من خلال تعريفه إجرائياً بـــ: قدرة الهيئات المدنية والعسكرية ذات الطابع والاختصاص المحلي على تثبيت مقومات أمن مجتمعاتها المحلية، والحفاظ على تماسكها المجتمعي وردع التهديدات الأمنية الموجهة لها من قبل القوى المعادية.

تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي في توصيف سياق تشكل البيئة الأمنية في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية، وإيراد المقاربات المتبعة من قبل المجالس المحلية في التعامل مع ملف الأمن المحلي. كما تم اتباع المنهج التحليلي في تقييم أداء هيئات الأمن المحلية.

تتناول الدراسة الواقع الأمني في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية بدءاً من توصيف السياق الذي تشكّل فيه، وتداعيات عدم الاستقرار الأمني على المجالس، ثم التطرق لمقاربتها في التعاطي مع ملف الأمن المحلي، مروراً بتقييم الجهود المبذولة من قبل المجالس وشركائها في هذا المجال، واستعراض أبرز التحديات التي تعوق جهودهم، وصولاً إلى اقتراح مجموعة من التوصيات العامة ذات الصلة بإدارة الأمن المحلي.

تمهيد

ساهم التمثيل المجتمعي الذي تحوزه المجالس المحلية في اعتبارها الجهة المرجعية المسؤولة عن إدارة مناطقها، واستوجب ذلك من قياداتها التعامل مع عدة ملفات إشكالية فرضها واقع ما بعد خروج مناطقها عن سيطرة نظام الأسد وفي مقدمتها ملف الأمن المحلي، خاصة مع وجود حالات تجاوز أمنية كالسرقات والتعدي على الأملاك العامة. ولعل ما زاد من أهمية الموضوع لدى المجالس مخاوفها من تنامي مستوى التهديدات الأمنية (كالاغتيالات والمفخخات والقصف الجوي) التي تتعرض لها مناطقها وانعكاس ذلك سلباً على أدائها واستمراريتها من جهة، وهواجسها من أن تغلب على أجندات الدول المنخرطة في الصراع السوري الاعتبارات الأمنية-وما يفرزه ذلك من مسار سياسي محكوم بأولوية مكافحة الإرهاب-عوضاً عن التركيز على اعتبارات الاستقرار الاجتماعي والسياسي من جهة أخرى.

انطلاقاً مما سبق، يفرض الملف الأمني عدد من التحديات على المجالس المحلية، إذ أنها مطالبة وبالشراكة مع عموم قوى المقاومة الوطنية بإثبات قدرتهم على معالجة هذا الملف في مناطقهم، من حيث تثبيت مقومات الأمن المحلي وأبرزها: ترميم التماسك الاجتماعي واحتواء الفوضى الأمنية ومكافحة الإرهاب، وبقدر ما تتمكن المجالس وشركاؤها من النجاح في إدارة هذا التحدي فإنها تسهم في إنعاش الحاضنة الشعبية المؤيدة للثورة، وتأكيد شرعيتها ودورها كشريك أساسي في أي ترتيبات يفرضها الحل السياسي.

البيئة الأمنية وأثرها على هياكل الحوكمة المحلية

أدرك نظام الأسد خطورة حركة الاحتجاجات السلمية المناهضة له لتبنيها مطالب وطنية عابرة للانتماءات الفرعية، حظيت بتعاطف إقليمي ودولي، وفي إطار مواجهتها لجأ النظام إلى إدارة الموقف أمنياً وفق استراتيجية بالعنف أكون وذلك من خلال:

استخدام تكتيكات العنف والترهيب؛

صناعة الفوضى الأمنية من خلال الإفراج عن المحكومين بقضايا جنائية؛

إطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا جهادية؛

تنفيذ عمليات أمنية لزعزعة الاستقرار (التفجيرات، استهداف مناطق الأقليات، الاغتيالات)؛

اختراق هيئات الحراك الثوري أمنياً؛

التسبب بأزمات خدمية من خلال التوقف عن تخديم المناطق الخارجة عن سيطرته، واستهداف هياكل الحوكمة المحلية الناشئة المسؤولة عن توفير الخدمات، إضافة إلى تدمير البنية التحتية.

تمكّن نظام الأسد من إدارة الموقف والضغط على خيارات المتظاهرين، ليدفع باتجاه تشكّل حراك ثوري مسلح مرّ بتحولات عدة كان لها الدور الأكبر في صياغة البيئة الأمنية ضمن المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد، وفيما يلي تحولات السيطرة التي شهدتها مناطق الحراك الثوري بشكل عام، وأبرز سماتها الأمنية:

السيطرة المؤقتة: بدأت هذه المرحلة بسيطرة مجموعات الحراك الثوري المسلح على المقرات الأمنية "المخابرات" وطرد قواتها خارج مناطقها، ولتنتهي مع اقتحام الجيش لها. يغلب على هذه المرحلة الاستقرار الهش ويعود ذلك إلى:

استمرار زخم العمل الثوري السلمي؛

تولي مجموعات صغيرة العدد والتسليح مهمة حماية المظاهرات السلمية؛

استمرار الخدمات التي توفرها مؤسسات الدولة؛

تخفيف النظام عبء الضغوط الأمنية بحق المناطق الخارجة عن سيطرته، وذلك لإفساح المجال لخلاياه الأمنية للعمل وجمع المعلومات تمهيداً لشن عمل عسكري.

الاقتحامات العسكرية: بدأت هذه المرحلة بشن النظام حملات عسكرية ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته ولتنتهي مع خروج قواته بفعل حركة مقاومة منظمة قادتها فصائل المقاومة الوطنية "الجيش الحر". تميزت هذه الفترة بتأزم الموقف الأمني للأسباب التالية:

الزج بقوات الجيش في مواجهات مفتوحة في عموم الجغرافية السورية، وما نجم عنه من انشقاقات؛

تدهور العمل الخدمي الناجم عن استهداف المرافق العامة وضعف المهارات التنظيمية لهياكل الحوكمة المحلية الناشئة؛

بروز أزمات إنسانية كان من مؤشراتها حركات النزوح الداخلية وتزايد أعداد القتلى والجرحى؛

تنامي نشاط العناصر الإسلامية الجهادية التي أُطلق سراحها في فترة سابقة.

الخروج عن سيطرة النظام: بدأت المرحلة بشن الفصائل المحلية النشأة والمنضوية تحت مسمى "الجيش الحر" لهجمات عسكرية منظمة ضد قوات الأسد، والتي اضطرت بفعل ما لحق بها من خسائر للانسحاب من مناطق المواجهات. يغلب على هذه الفترة الفوضى الأمنية التي تتباين شدتها من منطقة إلى أخرى تبعاً لتعدد القوى المنخرطة في إدارة الملف الأمني وطبيعة علاقاتهم وحجم مواردهم، بالإضافة إلى البيئة الميدانية والوضع الجغرافي الذي تنشط فيها تلك القوى، ويمكن رد أسباب تلك الفوضى إلى عدة أسباب منها:

نشاط خلايا النظام الأمنية التي نفذت عدة عمليات في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية؛ كبثّ الإشاعات والقيام بعمليات تفجير واغتيالات؛

تعدد فصائل المقاومة الوطنية وتصاعد ضعف التنسيق الأمني والعسكري فيما بينها؛

حدوث حالات اقتتال داخلي بين الفصائل في إطار الصراع على النفوذ والموارد؛

بروز ظاهرة أمراء الحرب وتغليبها لمصالحها الذاتية على حساب المصلحة العامة؛

تنامي قوة التنظيمات الإسلامية الجهادية العابرة للحدود على حساب فصائل المقاومة الوطنية؛

تنامي اعتماد النظام على الميليشيات الشيعية مما عزز حالة الاستقطاب المجتمعي في سورية والإقليم؛

تصاعد حدة العمليات العسكرية إثر التدخلات الإقليمية والدولية المباشرة في الجغرافية السورية.

ومن الطبيعي أن تؤثر البيئة الأمنية على استقرار هياكل الحوكمة المحلية التي نشأت في ظل الثورة وعلى أدائها لوظائفها، وكلما تحقق للمجالس المحلية بيئة مستقرة أمنياً، تمكنت من تطوير تجربتها وترسيخ تواجدها وأدائها لوظائفها والعكس صحيح، وفي هذا الصدد يُظهر تقييم الوضع الأمني لمناطق المجالس تفاوتاً في درجة الاستقرار الأمني، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل منها:

حجم وطبيعة وتعداد القوى العسكرية المسيطرة وطبيعة علاقاتها فما بينها، وهنا يمكن القول إنه كلما قلّ عدد الهيئات الأمنية العاملة في منطقة إدارية معينة، انعكس ذلك إيجاباً على الوضع الأمني؛ ([1])

مركزية دور المجالس المحلية في توفير الخدمات الأساسية وإدارة شؤون مناطقها؛

طبيعة القوى المهددة لأمن المجتمعات المحلية، حيث تواجه مناطق المجالس قوى مناوئة لها تتباين من حيث عقيدتها وأهدافها وعلاقاتها وطريقة عملها ومن أبرز هذه القوى: قوات نظام الأسد، الميليشيات المحلية، القوات الروسية، الميليشيات الشيعية، تنظيم "الدولة الإسلامية"، وحدات الحماية الشعبية والقوات الموالية لها، الفصائل الجهادية العابرة للحدود؛

طبيعة العوامل المهددة لأمن المجتمع المحلي والتي تتنوع بين عوامل ذات طبيعة أمنية واجتماعية واقتصادية.

وعموماً تشهد مناطق فصائل المقاومة الوطنية حالة عدم استقرار أمني تزيد من إمكانية تعثّر هياكل الحوكمة المحلية والتي تأخذ ثلاثة أنماط رئيسية هي:

حل المجلس المحلي؛ ([2])

تعليق عمل المجلس المحلي؛ ([3])

استنزاف كوادر المجالس الناجم عن استهدافها ([4]) بشكل مباشر أو اضطرارها للمغادرة نظراً لغياب بيئة آمنة للعمل أو بحكم التهجير القسري.

مقاربات المجالس المحلية للتعامل مع الأمن المحلي: الانخراط الأمني أو المجتمعي

تولت عدة هيئات إدارة الأمن المحلي في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية، وذلك كبديل عن منظومة الضبط السلطوية التي كانت قائمة في فترة سيطرة نظام الأسد، وفي حين تعرضت العديد منها للزوال، فإن بعضها الآخر ما يزال ناشطاً، وبالعموم يمكن تحديد خمس جهات أساسية لعبت وما تزال تلعب دوراً في إدارة الأمن المحلي وهي:

الشرطة الحرة؛ ([5])

القضاء المحلي؛ ([6])

فصائل المقاومة الوطنية؛

الفصائل الجهادية العابرة للحدود؛

المجالس المحلية.

ساهم التمثيل المجتمعي الذي تحوزه المجالس المحلية في اعتبارها الجهة المرجعية المسؤولة عن إدارة مناطقها، واستوجب ذلك من قياداتها التعامل مع عدة ملفات إشكالية فرضها واقع ما بعد خروج مناطقها عن سيطرة نظام الأسد وفي مقدمتها ملف الأمن المحلي، خاصة مع وجود حالات تجاوز أمني كالسرقات والتعدي على الأملاك العامة. وفي إطار تعاطيها مع ملف الأمن المحلي لجأت المجالس إلى مقاربتين رئيسيتين هما الانخراط الأمني أو الانخراط المجتمعي، أما عن العوامل التي تحكم تبني المجالس لإحدى المقاربتين فتعود إلى:

تباين مستوى التهديدات الأمنية الموجهة للمناطق التي تديرها المجالس؛

مدى توافر الموارد التي يتطلبها العمل الأمني؛

منظور قيادات المجالس للعمل الأمني؛

مركزية دور المجالس في إدارة مناطقها؛

طبيعة علاقة المجالس بالقوى المحلية المدنية منها والعسكرية.

1. الانخراط الأمني

انخرط جزء من المجالس في إدارة الأمن المحلي بشكل مباشر، وبالاستقلالية تارةً وبالتعاون تارةً أخرى مع الهيئات المحلية المعنية بالأمر ([7])، وفي هذا السياق لجأت المجالس إلى تشكيل مكاتب أمنية أو مخافر شرطة شهدت تغيرات طالت هيكليتها ومهامها، ففي مرحلة السيطرة الآنية تم تشكيل مكاتب أمنية بهيكلية بسيطة وبما تيسر من موارد محلية، أما المهام الموكلة إليها فلم تتعدّ: حفظ النظام العام وحماية الممتلكات العامة من التخريب ورصد المتعاونين مع النظام. لم يكتب النجاح لتجربة المجالس الأولية في إدارة الأمن المحلي لتتلاشى تحت ضغط ثلاثة عوامل أساسية وهي:

ضعف الموارد والخبرات وغياب الرؤية الاستراتيجية لإدارة الأمن المحلي؛

تزايد منسوب عسكرة الحراك الثوري وبروز منافسين جدد للمجالس في مجال إدارة الأمن المحلي كفصائل المقاومة الوطنية "الجيش الحر" والشرطة الثورية؛

الاقتحامات العسكرية التي نفذتها قوات النظام بحق المناطق الخارجة عن سيطرتها والتي أدت إلى انهيار هياكل الحوكمة المحلية القائمة.

أعادت المجالس المحلية تشكيل نفسها من جديد بعد نجاح فصائل المقاومة الوطنية بإخراج قوات الأسد من مناطقها، وفي حين لجأ بعضها إلى تشكيل هيئات أمنية تابعة لها بما تيسر لها من قبول شعبي وموارد ودعم لوجستي من قبل فصائل المقاومة الوطنية، فضلت مجالس أخرى تشكيل مكاتب أمنية كآلية للتنسيق مع الهيئات المعنية بالأمن المحلي ([8]) كفصائل المقاومة الوطنية ([9]) ومؤسسات القضاء المحلي ([10])، والشرطة الحرة. ([11]). وتعتبر تجربة المجلس المحلي لداريا مثالاً للنموذج الأول، حيث تشكل مركز الأمن العام في داريا من قبل الهيئة الرئاسية-تضم المجلس المحلي وقيادات فصائل المقاومة الوطنية-وكان من مهامه النظر في القضايا الأمنية المدنية والعسكرية على حد سواء. أما بخصوص الهيكلية الناظمة له فكانت وفق الآتي: قسم التحقيق، قسم السجن، قسم القضاء، قسم الدوريات، قسم الشؤون المدنية، قسم الشؤون العسكرية، الديون وقسم السجل المدني. ([12])

2. الانخراط المجتمعي

فضلت أغلبية المجالس الابتعاد عن لعب دور مباشر في الأمن المحلي مدفوعة بعدة أسباب منها:

تبني قيادات المجالس مقاربة شاملة للأمن تتجاوز البعد العسكري إلى أبعاد أخرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية؛

تلافي تضارب المصالح مع هيئات الأمن المحلية خاصة تلك التي تتبع لفصائل المقاومة الوطنية؛

عدم كفاية الموارد اللازمة لتشكيل هيئات أمنية تتبع لها؛

التأكيد على الطابع المدني للمجالس مراعاة لاعتبارات الجهات الداعمة من جهة، وتجنباً لردود الفعل السلبية من قبل السكان المحليين من جهة أخرى.

بناءً على ما سبق لجأت المجالس إلى تركيز أولوياتها على توفير الخدمات الأساسية كأعمال ترميم البنية التحتية ومدّ شبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى القيام بمشاريع تنموية تسهم في إنعاش المجتمعات المحلية، واعتبار ما سبق ركائز أساسية مكمّلة لجهود شركائها في توفير الأمن المحلي.

تقييم جهود المجالس المحلية وشركائها في توفير الأمن المحلي

تغلب اللامركزية بشكل عام على إدارة الملف الأمني في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية، وذلك نظراً لغياب جهة مرجعية مركزية تتولى إدارة هذا الملف لصالح جهات متعددة تؤدي أدواراً متباينة بحسب إمكانياتها وعلاقاتها والبيئة التي تنشط فيها، وإزاء تصاعد التهديدات الموجهة لأمن المجتمعات المحلية وكذلك للأمن الإقليمي والدولي يطرح السؤال حول مدى نجاح المجالس المحلية بالتعاون مع شركائها في أداء المهام الأمنية الموكلة إليهم فيما يتعلق بتثبيت مقومات الأمن المحلي وأبرزها: ترميم التماسك الاجتماعي واحتواء الفوضى الأمنية وردع التهديدات الأمنية القائمة ومحاربة الإرهاب. استناداً إلى ما سبق سيتم تقييم هيئات الأمن اللامركزية للمعارضة وفق معيارين هما: مؤسساتية العمل الأمني لدى المجالس المحلية والهيئات المعنية بالأمر، ومدى النجاح في أداء المهام الوظيفية الموكلة إليهم.

الأمن المحلي واختبار المؤسساتية: تجارب غير مكتملة

تشتمل أي مؤسسة على ثلاثة مقومات أساسية وهي:

العنصر البشري فيما يتصل بالعاملين والإداريين والمستفيدين من الخدمات "العملاء"؛

العنصر المادي: يشمل الموارد والمقرات والتجهيزات والآليات؛

العنصر المعنوي: يتضمن الشرعية والمشروعية ([13]) والقرارات الناظمة لعمل المؤسسة.

حالت أسباب بنيوية وموضوعية دون تطوير العمل المؤسساتي في الهيئات المسؤولة عن إدارة الأمن المحلي، ويشكل ما سبق جزءاً من إشكالية أعم تعاني منها المعارضة تتمثل بعدم تمكنها من بناء مؤسسات متكاملة بديلة لنظام الأسد، لأسباب يتصل بعضها بفكر وإدارة قوى المعارضة وتناقضاتها الداخلية، وأخرى تتصل بنظام الأسد والقوات الموالية له وسعيهم الدائم لإجهاض أي محاولات جدية لبناء مؤسسات بديلة وذلك عبر استهدافها بأدوات عسكرية كتدميرها بعمليات القصف الجوي المكثفة، وأخرى سياسية عبر إلغاء تواجدها وتضمين ذلك كشرط أساسي في اتفاقيات التفاوض المحلي.

ومن مظاهر افتقاد هيئات الأمن اللامركزية للطابع المؤسساتي:

تعدد المرجعيات: لا يتوافر إجماع لدى هيئات الأمن اللامركزية المحلية على مرجعية موحدة سواءً كانت سياسية أو تنفيذية أو قضائية، حيث لا تتبع هذه الهيئات لمؤسسات المعارضة السياسية الرسمية وأجهزتها التنفيذية، كما أنها تتبنى مرجعيات قضائية متباينة، الأمر الذي يفضي إلى تضارب الأدوار وتنازع المصالح فيما بينها، وافتقادها للاتساق والتكاملية؛ ([14])

قلة الكادر البشري وضعف الخبرات التخصصية: تعاني الهيئات الأمنية المحلية هنا من إشكاليتين هما: غياب التوازن بين العدد القائم وطبيعة المهام الأمنية المطلوبة منهم، وضعف الخبرات في مجال إدارة العمل الأمني. أما الأسباب فتعود إلى: غلبة العنصر المدني على الأمني في هذه الهيئات وضعف دورات التدريب البدنية واقتصارها على الجانب المسلكي والعقائدي بشكل رئيسي؛

ضعف التجهيزات المادية واللوجستية: تتفاوت هيئات الأمن المحلي فيما بينها من حيث الموارد المادية المتاحة لها فيما يتعلق بالمقرات والرواتب والآليات والتسليح وأجهزة التواصل، وعموماً تعاني من ضعف قدرتها على تأمين الاحتياجات اللوجستية التي يتطلبها العمل الأمني خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة؛ ([15])

ضعف التخطيط الاستراتيجي: من خلال تتبع عمل ومهام هيئات الأمن المحلية، يُلحظ عدم تبنيها خطط تنفيذية واضحة تتصل باستراتيجيات شاملة، أو اتساق أهدافها وهو ما يفضي إلى تضارب في الأدوار والمصالح وهدر الموارد.

الأمن المحلي والاختبارات الوظيفية: الفوضى الأمنية

تشهد المناطق التي تديرها المجالس المحلية فوضى أمنية بحكم ضعف مأسسة هيئات الأمن المحلية ومحدودية قدراتها من جهة، إضافةً إلى تزايد مستوى التهديدات التي تتعرض لها من قبل نظام الأسد والقوات الموالية له من جهة أخرى، ومن أبرز مؤشرات الفوضى التي تعيشها مناطق المجالس:

ارتفاع عدد الحوادث الأمنية الجنائية كالسرقات والسلب والنهب والجرائم المخلة بالآداب العامة، وتبعاً لإحصائية مقارنة أصدرتها الشرطة الحرة في حلب، يظهر تزايد نسبة جرائم السرقة والقتل والإيذاء في الستة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015؛ ([16](

ارتفاع عدد الحوادث الأمنية كالاغتيالات والتفجيرات التي تنفذها خلايا أمنية-تتبع للنظام السوري والقوات الموالية له إضافة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"-تتواجد في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية، ووفقاً لإحصائيات عام 2015 فقد سجلت محافظة درعا أكبر عدد من الاغتيالات مقارنة ببقية المحافظات يقدّر بــ 105 حالة اغتيال بحسب مكتب توثيق الشهداء في درعا، تليها بالترتيب المحافظات التالية: إدلب، ريف دمشق، حلب ([17]). أما عن الجهات المستهدفة بعمليات الاغتيال فتشمل شريحة من قيادات فصائل المقاومة الوطنية وناشطين إعلامين وقيادات محلية؛

شيوع حالات الاعتقال والتغييب القسري والتعذيب الجسدي من قبل عدد من فصائل المقاومة الوطنية بحق الناشطين في المجال الإعلامي والمدني، ويذكر هنا على سبيل المثال ما يثار حول امتلاك جيش الإسلام لثلاثة سجون في الغوطة الشرقية هي: سجن التوبة، سجن الباطون، سجن الكهف، لا تخضع لرقابة القضاء الموحد في الغوطة، كما لا يتاح للمعتقلين فيها حق الدفاع عن أنفسهم؛ ([18])

انتشار واسع لمافيات السلاح وتجار المخدرات ([19]) وعصابات التهريب وبيع البضائع المسروقة؛ ([20])

انتشار غير مضبوط للسلاح بين المدنيين واستخدامه لأغراض تتعدى الحماية الشخصية إلى ممارسة أعمال غير قانونية؛ ([21])

حدوث حالات اقتتال داخلية بين فصائل المقاومة الوطنية بسبب خلافات عقائدية أو مصلحية؛ ومن أبرزها: اقتتال جيش الإسلام مع فيلق الرحمن وجيش الفسطاط في الغوطة الشرقية، اقتتال حركة نور الدين الزنكي وكتائب أبو عمارة مع تجمّع فاستقم كما أمرت في حلب، اقتتال حركة أحرار الشام الإسلامية وجيش الشمال وأحرار سورية مع الجبهة الشامية في ريف حلب الشمالي؛ ([22])

فوضى تطبيق الأحكام القضائية نتيجة تعدد المرجعيات القضائية، إضافة إلى إفلات عدد من عناصر الفصائل من العقاب بحكم الحصانة التي يتمتعون بها.

تحديات الأمن المحلي والتوصيات

تعمل هيئات الأمن المحلية اللامركزية جاهدة على تعزيز أدائها الأمني وتحقيق مهامها الوظيفية، إلا أنها تدرك صعوبة ما سبق في ظل تواجد تحديات عدة تعوق مساعيها للتخفيف من الفوضى الأمنية التي تشهدها مناطقها، وفي حين يتصل جزء من التحديات بالبيئة الداخلية لعمل تلك الهيئات، فإن الجزء الأكبر منها يتأتى من البيئة الخارجية التي تنشط فيها هيئات الأمن المحلية والتي يمكن وصفها بأنها بيئة معقدة ذات صراعات مركبة ومخاطر عالية ومن أبرز هذه التحديات:

عمليات القصف الجوي: يستهدف طيران روسيا ونظام الأسد المناطق التي تخضع لسيطرة فصائل المقاومة الوطنية بعمليات قصف جوية مركزة، علماً أن الهدف منها يتجاوز البعد العسكري العملياتي، وما يؤكد على ذلك الاستهداف الممنهج لهياكل الحكم المحلي ([23]) والبنية التحتية. أما الهدف فيتمثل في رفع الكلف الإنسانية وزيادة مستوى الأزمات الخدمية وتدمير هياكل الحوكمة المحلية، وبالتالي تعميق حالة الفوضى الأمنية بما يفوق قدرة المجالس المحلية وشركائها على التعامل معها وهو ما أكده العاملين في تلك الهيئات ([24])، وفيما يلي جدول يوضح عدد الغارات التي شنها طيران نظام الأسد وروسيا على المناطق المدنية من بداية عام 2015 إلى شهر تشرين الثاني من عام 2016. ([25])

قلة الدعم المالي: يتطلب توفير الأمن موارد مالية تغطي احتياجات هيئات الأمن المحلية من رواتب ومصاريف تأسيسية وتشغيلية، ويظهر الواقع عجزاً مالياً سواء لدى المجالس المحلية وكذلك شركائها في تحمل كلف العمل الأمني سيما فيما يتعلق بتوفير الرواتب للعاملين فيها وذلك نظراً لعدم استقرار مصادر الدعم وتزايد حجم الاحتياجات الناجمة عن تأزم الموقف الأمني. ([26])

نقص الكوادر التخصصية: يتطلب العمل الأمني كوادر متخصصة ملمّة بعلوم الأمن وآلياته وأساليبه الحديثة، إضافةً إلى تمتّعها بثقافة قانونية جيدة حول الأطر القانونية الناظمة للعمل الأمني، وعلى الرغم من انشقاق عدد كبير من قوى الأمن عن النظام، إلا أن الغالبية منهم فضّلت إما البقاء بعيداً عن الملف الأمني أو أنها انخرطت في العمل العسكري ضمن الفصائل، لتحدث فجوة في الكادر الأمني تم تعويضها من قبل المدنيين القادمين من خلفيات متنوعة علمياً ومهنياً وهو ما أثر على مهنية العمل الأمني وأدى إلى ارتكاب أخطاء عملياتية.

غياب مركزية القرار الأمني: يُفتقد القرار الأمني المركزي في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية، نظراً لتعدد الجهات المنخرطة في الملف الأمني والتي تؤدي أدواراً متباينة بحسب إمكانياتها وعلاقاتها والبيئة التي تنشط فيها، وبدل أن تغني هذه التعددية العمل الأمني وفق قاعدة تلاقي المصالح وتوزع الأدوار وإيقاف هدر الموارد المحدودة، فإنها أفضت إلى نتائج عكسية فاقمت الفوضى الأمنية. ([27])

تهديد تنظيم "الدولة الإسلامية": يعتبر التنظيم أحد أبرز الجهات التي تهدد العمل الأمني في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية، إذ يضع التنظيم هذه المناطق ضمن قائمة الأهداف التي يجب التعامل معها، باعتبارها تشكل عائقاً أمام تمدده في سورية، من هنا يُفهم مسعى التنظيم الحثيث لزعزعة أمن المناطق التي تنشط فيها هيئات الأمن المحلية عبر القيام بعمليات انتحارية أو اغتيالات تستهدف قيادات المجتمعات المحلية في المجالين المدني والعسكري، وبالتالي نشر حالة الفوضى الأمنية بما يسّهل ظهور التنظيم من جديد، ويكفي هنا الإشارة إلى أسلوب تنظيم الدولة في السيطرة على الباب ومنبج والرقة من خلال الاستفادة من الفوضى الأمنية التي شهدتها هذه المناطق، وفيما يلي توزع العمليات الانتحارية التي شنها التنظيم على خصومه منذ كانون الثاني 2016 لغاية تشرين الثاني 2016.([28])

تنامي نفوذ الفصائل الجهادية فوق الوطنية: تمتلك هذه الفصائل مشروعها الخاص لإدارة المناطق التي تنتشر فيها، وتبعاً لذلك فإنها تعمل على تشكيل مؤسسات موازية لهياكل الحكم المحلية القائمة والتي لا تعترف بها أصلاً، بل وتعمل جاهدة على إلغائها عبر الضغط عليها بما يعيق قدرتها على العمل، أو تدميرها بحجج عدة منها ([29]): تنفيذ أجندات خارجية، الإفساد في الأرض، مخالفة الشريعة الإسلامية وكمثال على ما سبق، هاجم جند الأقصى وجبهة فتح الشام عدداً من مخافر الشرطة الحّرة في محافظة إدلب. ([30])

تنوع مصادر التهديد الأمني: تواجه هيئات الأمن المحلية تهديدات متنوعة المصدر تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد أخرى ذات منشأ إنساني واقتصادي واجتماعي، وفي حين تتضافر كل العوامل السابقة في تهديد الأمن المحلي فإن لبعضها تأثيراً أكبر مقارنةً بغيرها ([31])، فعلى سبيل المثال تعتبر العوامل ذات الطبيعة الاقتصادية كالبطالة والتهريب وارتفاع الأسعار أبرز مهددات الأمن المحلي في الرستن وفي بعض مناطق حلب وهو ما يُستنتج من ارتفاع عدد جرائم السرقات والسلب، في حين يشكّل التغيير الديمغرافي القسري وحركات النزوح الداخلية أبرز العوامل التي تهدد الأمن المحلي في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية في محافظة ريف دمشق.

سيولة الصراع وتغيرات السيطرة: تفتقد هيئات الأمن المحلية لعنصر الاستقرار المكاني نتيجة لتغيرات السيطرة الميدانية وهو ما يعيق مساعيها في تأسيس بنية مادية مستقرة يتطلبها العمل الأمني، فعلى سبيل المثال فقدت الشرطة الحرة في محافظة حلب 12 مركز لها مع التقدم الذي أحرزه تنظيم الدولة في المنطقة الشمالية من المحافظة بين عامي 2014-2015. ([32])

الميليشياوية: الحذر من تحول الهيئات الأمنية المحلية إلى هيئات شبه عسكرية أو هيئات أمنية مافيوية، بمعنى تحولها-تحت ضغط الصراع وتشظي الفصائل وانهيار هياكل الحوكمة المحلية وتصاعد نفوذ الفصائل الجهادية فوق الوطنية-إلى أدوات أمنية-عسكرية تسعى لفرض سيطرتها الاجتماعية وحماية مصالحها الاقتصادية وتنفيذ أجندات خارجية تتناقض مع مصالح المجتمعات المحلية. ([33])

يفترض التغلب على التحديات السابقة العمل على إيجاد مقاربة جديدة ذات رؤية واضحة حول إدارة الأمن المحلي، تنطلق من تحديد الأهداف وترجمتها إلى استراتيجية متكاملة توظف ما هو متاح للوصول إلى ما هو مأمول وفق قاعدة تلاقي المصالح وتبادل الأدوار بين القوى المحلية. وضمن ما سبق يقترح مجموعة من التوصيات العامة:

تبني مرجعية قضائية مدنية موحدة على مستوى مناطقي (المحافظة) ذات استقلالية بعيداً عن تدخلات القوى المحلية وتجاذباتها؛

توحيد عمل الشرطة المحلية على مستوى مناطقي (المحافظة) وربط مراكزها بالمجالس المحلية؛

تولي المكاتب الأمنية لفصائل المقاومة الوطنية لمهام الشرطة العسكرية والاستخبارات؛

إعادة هيكلة الهيئات المعنية بالأمن المحلي بما يضمن اتساقها بشكل أكبر مع المتطلبات الأمنية للمرحلة الراهنة والانتقالية، وكذلك مخرجات الحل السياسي؛

تعزيز قدرات المجالس المحلية على إدارة شؤون مناطقها وتلبية احتياجاتها الأساسية، وذلك بالعمل على ثلاث حزم دعم متكاملة تشمل الموارد والعلاقات والحوكمة.

خاتمة

تولي المجالس المحلية أهمية لملف الأمن المحلي نظراً لمخاوفها من تنامي حالة الفوضى الأمنية وانعكاسها سلباً على استمراريتها وأدائها، ولهواجسها المحقّة من أن تغلب على أجندات الدول المنخرطة في الصراع السوري الاعتبارات الأمنية عوضاً عن التركيز على اعتبارات الاستقرار المجتمعي والسياسي.

ونظراً للتمثيل المجتمعي الذي تحوزه المجالس فإنها مُطالبة بلعب دور رئيسي في توفير الأمن المحلي سواءً بالتصدي للتهديدات الأمنية من خلال انخراطها المباشر في الملف الأمني وإدارتها لجهود الهيئات المحلية المعنية بالأمر، أو عن طريق معالجتها للتهديدات التي تستهدف استقرار مجتمعاتها المحلية من خلال توفير الخدمات الأساسية، والقيام بمشارع تنموية تسهم في تثبيت مقومات الاستقرار المجتمعي.

إلا أن الجهود المبذولة من قبل المجالس وشركائها المحليين فيما يتعلق بإدارة الأمن المحلي لم ترقَ بعد إلى المستوى المطلوب، نظراً لضعف المأسسة وانخفاض الفعاليّة، الأمر الذي يجعل الفوضى الأمنية الحالة السائدة وما تمثله من مخاطر جدية تتهدد مشروع المجالس المحلية. وأمام ما سبق فإن المجالس وشركاءها معنيون بإيجاد مقاربة جديدة ذات رؤية واضحة حول إدارة الأمن المحلي، ذات أهداف محددة يتم ترجمتها إلى استراتيجية متكاملة توظف ما هو متاح للوصول إلى ما هو مأمول وفق قاعدة تلاقي المصالح وتبادل الأدوار بين القوى المحلية، وما يتطلبه ما سبق من العمل على إعادة هيكلة الهيئات المعنية بالأمن المحلي بالشكل الذي يضمن اتساقها مع المتطلبات الأمنية للمرحلة الراهنة والانتقالية، وكذلك مخرجات الحل السياسي.

([1]) تعتبر بصر الحرير في درعا من المناطق التي لم تشهد عمليات اغتيال في عام 2015 نظراً لوجود جهة واحدة تتولى إدارة العمل الأمني إضافة إلى أسباب أخرى، للمزيد مراجعة، يعرب عدنان، رئيس اللجنة الأمنية في (بصر الحرير): إنشاء وحدات أمنية في مناطق سيطرة الثوار سيحد من الاغتيالات، كلنا شركاء، تاريخ 15-11-2015، رابط إلكتروني https://goo.gl/nK1e8F

([2]) يذكر أن المجلس المحلي لمدينة داريا أعلن عن حل نفسه بعد أن اضطر للخروج من مدينة داريا إلى محافظة إدلب نتيجة الضغط العسكري الذي مارسه النظام وقواته الموالية له على المدينة لمدة تزيد عن أربعة سنوات، للمزيد مراجعة، بيان حل المجلس المحلي لداريا، الصفحة الرسمية للمجلس المحلي لمدينة داريا على الفيس بوك، تاريخ 24-11-2016، رابط إلكتروني https://goo.gl/ERNwzt

([3]) ساندي عيد، مجلس “مشمشان” المحلي بريف إدلب يعلق أعماله جراء القصف ويطلق مناشدات لإغاثة الأهالي، راديو الكل، تاريخ 17-11-2016، رابط إلكتروني https://goo.gl/bmHJLT

([4])استشهاد رئيس المجلس المحلي لمدينة قطنا، الموقع الرسمي للمجلس المحلي لمدينة قطنا على الفيس بوك، تاريخ 24-5-2016، رابط إلكتروني https://goo.gl/hBgwxD

([5]) توجد في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية أربعة تجارب شرطية رئيسية وهي: 1) الشرطة الحرة في محافظتي حلب (1-10-2012) وإدلب (1-7-2014) حيث تضم ما يقارب من 3000 عنصر متوزعة على 50 مركز في محافظة حلب و33 في محافظة إدلب، ويجري حالياً العمل على تشكيل الشرطة الحرة في محافظة درعا ومراكز أخرى في ريف دمشق وحمص وبعض مناطق حماة، وربطها مع بعضها بهيئة عامة للشرطة الحرة، في حين تم تعليق العمل بمشروع الشرطة الحرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في محافظة اللاذقية. 2) قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية: تشكلت عقب اندماج شرطة الغوطة الشرقية_ القطاعين الجنوبي والأوسط للغوطة وجزء من قطاع المرج_ مع مديرية الشرطة في منطقة دوما وتوابعها، عام 2014 وذلك إثر تشكيل القيادة الموحدة في الغوطة، يقدر عدد أعضائها بـــ 700، 3) قيادة شرطة القلمون الشرقي والبادية: شكلت بهدف مواجهة تمدد تنظيم "الدولة الإسلامية"، 4) قوى الأمن الداخلي في الرستن: تشكلت الشرطة الثورية في الرستن بتاريخ 24-3-2012 من المنشقين عن جهاز الشرطة ويقدر عدد أفرادها ب 30. ما سبق جزء من ورقة بحثية غير منشورة بعنوان "الأمن في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية بين الواقع والضرورة".

([6]) من أبرز الهيئات القضائية المتواجدة في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية: 1) مجلس القضاء الأعلى في حلب: تأسس المجلس في 30-7-2015 بتوحد سبع محاكم في حلب وريفها، 2) محاكم الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة: يقدر عددها بــ11 محكمة تنتشر في محافظة إدلب وجزء من ريف حماة، 3) مجلس القضاء في الغوطة الشرقية: تأسس في 24-6-2014 بتفويض من معظم الفصائل العاملة في الغوطة الشرقية والتي يقدر عددها آنذاك بــ "17" فصيل، 4) دار العدل في حوران: تشكلت في تشرين الثاني 2014 وتشمل سلطتها المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المقاومة الوطنية في محافظتي درعا والقنيطرة، 5) المحكمة العليا في ريف حمص الشمالي: تشكلت في 1-10-2014 وتضم محاكم: الرستن، تلبيسة، الزعفرانة والحولة، 6) محاكم جبهة فتح الشام "المحاكم الشرعية". ما سبق جزء من ورقة بحثية غير منشورة بعنوان "الأمن في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية بين الواقع والضرورة".

([7]) أشار مصدر مطلع من مجلس محافظة حماة إلى وجود مكاتب أمنية لدى جزء من مجالس المحافظة تمارس مهام الشرطة، في حين تعتمد مجالس أخرى على فصائل المقاومة الوطنية، حديث أجراه الباحث مع المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، تاريخ 14-11-2016، كذلك أشار رئيس مجلس محافظة حمص إلى وجود مكاتب أمنية ومخافر للشرطة تتبع للمجالس المحلية تقوم بعملية حفظ الأمن المحلي رغم محدودية قدراتها، حديث أجراه الباحث مع مجلس محافظة حمص على وسائل التواصل الاجتماعي، تاريخ 1-11-2016.

([8]) أكد أسامة البردان، رئيس مجلس محافظة درعا الحرة إلى تعاون مجلس المحافظة مع محكمة العدل والفصائل الثورية لوقف الفوضى الأمنية، للمزيد مراجعة، عطاف الأحمد، محافظ درعا الحرة: مجالسنا المحلية "ثورية بامتياز"، الخليج أون لاين، تاريخ 9-12-2016، رابط إلكتروني http://klj.onl/SfINj.

([9]) جانب من إزالة المخالفات والتجاوزات والتعديات على خطوط كهرباء مضخات المياه التي تغذي عدد من مدن وقرى ريف درعا الشرقي بالتعاون بين المجلس المحلي لمدينة بصرى الشام وفرقة شباب السنة، للمزيد مراجعة، الموقع الرسمي لمجلس مدينة بصرى الشام، تاريخ 7-5-2015، رابط إلكتروني https://goo.gl/rEooTa، كذلك أشار الأستاذ زهير السلوم رئيس مكتب المشاريع في المجلس المشترك لتجمع ركايا إلى وجود علاقة جيدة تربط المجلس بالفصائل العاملة في منطقة المجلس، حديث اجراه الباحث مع الأستاذ زهير السلوم على وسائل التواصل الاجتماعي، تاريخ 6-11-2016,

([10]) اقترح مجلس إدارة مدينة بنش بالتنسيق مع الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة على المجلس المحلي تشكيل لجنة لضبط هذه المخالفات، ووضع نظام لآلية عملها، للمزيد مراجعة، المجلس المحلي لمدينة بنش يشكل لجنة لضبط مخالفات المياه، المبادرة السورية للشفافية، تاريخ 25-6-2015، رابط إلكتروني https://goo.gl/27EtPq

([11]) أشار الأستاذ أكرم طعمة نائب رئيس الحكومة المؤقتة في حديث مع الباحث إلى اعتماد المجالس المحلية في الغوطة الشرقية على قيادة الشرطة في توفير الأمن، حديث أجراه الباحث مع الأستاذ أكرم طعمة على وسائل التواصل الاجتماعي، تاريخ 10-11-2016، أيضاً، يعتبر رئيس النقطة الشرطية التابعة للشرطة الحرة في محافظتي حلب وإدلب عضو في المجلس المحلي دون أن يمتلك حق التصويت، كما تمارس المجالس حق الرقابة والتوجيه على عمل مراكز الشرطة الحرة القائمة في مناطقها، مقابلة أجراها الباحث مع الملازم أول عاشق محمد ضابط الارتباط لدى الشرطة الحرة في محافظة حلب، غازي عينتاب، تاريخ المقابلة 5-11-2016.

([12]) رامي سويد، نظام الإدارة المدنية في داريا واستقلال المؤسسة الأمنية، الغربال، تاريخ 22-2-2015، رابط إلكتروني https://goo.gl/QUf5Qz، أيضاً مراجعة، زين كنعان، الأمن العام في داريا يشدد الرقابة على الأسعار، عنب بلدي، 21-2-2016، رابط إلكتروني https://goo.gl/FB9OC9، أيضاً، حملة أمنية واسعة في داريا، وإلقاء القبض على مطلوبين للعدالة، عنب بلدي، تاريخ 5-10-2014، https://goo.gl/lEhMT8.

([13]) يمكن تعريف الشرعية بحسب ميشيل دوبريه بأنها: استناد الحكام إلى احتياطي من الدعم الانتشاري، بمعنى أن يكون الحكام والمؤسسات التي يمارسون السلطة من خلالها، والسياسات العامة التي يضعونها متوافقة مع معتقدات المحكومين وقيمهم وميولهم ومشاعرهم أو لا تبتعد عنها صراحة. أما المشروعية فأنها تعني: مدى التزام المؤسسات والحكو

٢٢ يناير ٢٠١٧

٢٢ يناير ٢٠١٧

للتأمل في السنوات الست المنصرمة التي احتوت مفاعيل ثورة سورية محطمة وتبعاتها، ينبغي النظر في مستويين متمايزين من النشاط. الأول، وهو المستوى السياسي بحصر المعنى، مستوى القيادة المباشرة المتعلق بتحديد المواقف، واتخاذ القرارات، وشبك العلاقات السياسية، والتفاوض ..إلخ، وهو المستوى الذي تولته هيئاتٌ متعدّدة، كان أبرزها المجلس الوطني (تشكل بعد ستة أشهر من بداية الثورة)، ثم الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات. والحق أن بروز الهيئات المذكورة لا يعود إلى صلةٍ أقوى بالثورة، بقدر ما يعود إلى الاعتراف الخارجي بها. المرض الأساسي الذي شلّ فاعلية المستوى السياسي هذا، هو انفكاك مؤسساته عن الداخل، ما جعل "مشروعيّتها" مستمدةً من الخارج. هذا جزءٌ أساسي، ولعله الأساسي، في الخلل الذي تفاقم أكثر مع ظهور ما سميت (المناطق المحرّرة) من دون أن يكون لهذه المؤسسات موطئ قدم فيها، ما زاد في ضعفها المعنوي، وتحوّلها، أكثر فأكثر، إلى هياكل مسحوبة القيمة وهامشية. وتلمس من أحاديث من تسلموا مناصب قيادية في هذه المؤسسات مدى تقديرهم الاهتمام البروتوكولي الذي تلقوه من هذا الوزير أو ذاك، أو للعناية الشخصية التي خصّهم بها هذا المسؤول الخارجي أو ذاك. يعكس هذا ضعفاً معنوياً، ليس مردّه حداثة العهد بالمسؤولية، كما يمكن أن يتبادر إلى الذهن، بل إلى الشعور بانعدام القيمة السياسية الناجم بالتحديد عن وهن الصلة بالداخل وشعور هؤلاء بأن قيمتهم تأتي من خارج سورية، وليس من داخلها.

إلى ذلك، لم تعمل المؤسسات السياسية على حل مشكلتها المالية، إنْ عبر تشكيل صندوق وطني أو إمكانية التمويل الذاتي من (المناطق المحرّرة) أو ضغط النفقات وترشيق الهيئات ..إلخ، بحيث تحقق استقلالاً مالياً يسند الاستقلال السياسي. بقيت تابعة مالياً، وعرضة للابتزاز السياسي المالي، وللفساد المالي في غياب آلية مؤسساتية ورقابة مالية موثوقة، ما راكم في الوعي العام صورةً لا تصلح لمؤسسات بديلة.

لم تكن هذه القصورات مجتمعةً معزولةً عن التركيبة الداخلية للمؤسسات السياسية المذكورة، فغلبة الإسلاميين لم تكن في صالح "العمومية السورية" التي كان ينبغي أن تحميها، كما لم تثبت المجموعة الديموقراطية العلمانية داخل هذه التركيبة فاعليةً مستقلةً، تضع في منظورها أن تعكس، ضمن هذه المؤسسات، ثقل الطموح الديموقراطي السوري. وبالتأكيد، لم يكن هذا التعثر العام منفصلاً عن قصورٍ في التصورات السياسية، نال ما يستحقه من النقد: التعويل شبه التام على الخارج، الاستسلام أمام الشطط العسكري العصبوي والإجرامي، التراخي مع تفشّي التعبئة الطائفية على ضفة الثورة، القبول بدخول تنظيمات القاعدة على خط الثورة ..إلخ.

على هذا، سعت مؤسسات المعارضة أن تجمع ما لا يُجمع، أن تجمع الاستناد إلى القوى العسكرية الإسلامية، بوصفها القوى المواجهة للنظام في الداخل، والاستناد إلى الدول الخارجية التي تبدي تحفظاً أو رفضاً صريحاً لهذه القوى من جهةٍ أخرى.

كل هذا ينبغي النظر إليه باعتباره خللاً مؤسساتياً وليس فردياً. بمعنى أن الإخفاق ليس حصيلة أخطاء أفرادٍ فشلوا في أدوارهم، بل حصيلة بنية مؤسسية نشأت معتمدة على الخارج، وفاقدة السيطرة على الداخل الثائر، وهذه البنية تحدد فاعلية الفرد، مهما علا منصبه. تحميل الفشل العام لأفراد يغطي في الواقع على أصل المشكلة. من دون أن يعني هذا رفع المسؤولية بالكامل عن الأفراد الذين كان عليهم، على الأقل، مصارحة شعبهم "بالورطة" التي وجدوا أنفسهم فيها، بدلاً من السوق مع السوق، وتبني خطاب الداعمين، وربما، عند بعضهم، التركيز على المكاسب الشخصية التي وفرتها لهم "الأقدار".

يمكن القول إن الطغيان العسكري غطّى على أهمية المواقف السياسية، بمعنى أن الكلمة باتت للقوة، وليس لأي صوابيةٍ سياسية ممكنة. ولكن، ينبغي، أمام هذا التأكيد العام، أن نلاحظ أولاً أن الأداء السياسي المتعثر ليس بلا تأثيرٍ في تقوية الجبهة القتالية نفسها أو إضعافها. وثانياً أن الموقف السياسي، حتى لو فقد فاعليته المباشرة أمام الطغيان العسكري، فإنه يراكم في الوعي العام، ومن خلف ظهر العسكرة، تقديراً لصالح صاحبه أو ضده. وهذا التأثير أو المراكمة أمر في غاية الأهمية، عندما ننظر إلى اللوحة بشمولية ومستقبلية.

لا يمر، مثلاً، القبول بجبهة النصرة ونسبها إلى قوى التحرّر في سورية، من دون أثر في الوعي السوري العام، ذلك بصرف النظر عن المآل العسكري للصراع. تقتضي المراجعة تلمّس هذا الخلل المتكرّر في الميدان السوري، والتأمل فيه بمسؤولية.

يقود هذا إلى الحديث عن المستوى الثاني من النشاط في الثورة، وهو الذي يعمل على التأثير في الوعي. والذي تولاه كتاب ومحاورون وإعلاميون وفيسبوكيون ..إلخ، وحاولوا، بحسن نية، دعم الثورة. ولكن، بسببٍ من الاستسهال ربما، لم يفلحوا في حماية قيمة الثورة وجاذبيتها في الوعي العام. وهو ما يشكّل خسارةً كبرى، تزيد ربما عن الخسارة السياسية والعسكرية.

في هذا المستوى، تغيب الهرمية المؤسسية، لتحل مكانها ظاهرة الأقطاب والشلل، وهذه تقوم على اعتباراتٍ ضيقة وتعالٍ فقير. وقد شكل "فيسبوك" الميدان الأنسب لهذه الظاهرة. سهولة الحصول على منبر واتساع دائرة "المتواصلين" أعطيا لهذه الوسيلة دوراً لم يكن متخيلاً من قبل. والحق أن من السمات التي برزت في هذا المستوى ضعف الشعور بالمسؤولية. وسائل التواصل الاجتماعي تحضر لأول مرة في الثورات، وهذه تجربة جديدة ومجال غير مختبر، فقد توفر لكل فرد منبر عام سهل، أو جريدة شخصية، من دون أن يرافق هذه القدرة، المتاحة فجأة، ما يكفي من الثقافة والمتابعة والموضوعية والشعور بمسؤولية المنبر.

في الحالة السورية، تحولت هذه الوسيلة إلى ميدان للتنافر والصد أكثر منها للحوار وصياغة الأرضيات المشتركة. تكرّس، في هذا المجال، الابتعاد عن المعنى الإنساني للثورة، حين ارتبط التعاطف الإنساني بالموقف السياسي، وقاد هذا إلى فتح المجال أمام المفاضلة بين جرائم. اتسع هذا الشرخ الأخلاقي كثيراً مع الوقت؛ وقاد، مشفوعاً بازدهار لغةٍ وتحليلات طائفية، وبسيادة نفس استعلائي مشبع باليقين، إلى تحطيم فكرة الثورة في وعي العامة، حين ظهرت في مؤسساتها، وفي "وعي" جمهورها، كما لو أنها تحارب نظاماً مستبداً من دون أن تتميز عنه.

٢٢ يناير ٢٠١٧

٢٢ يناير ٢٠١٧

ما عاد أحدٌ من المسؤولين الإيرانيين يكرر ما قاله روحاني وظريف عندما تم الاتفاق النووي عام 2015، أي أنه أكبر انتصار للإسلام ولإيران منذ قيام الثورة. وقتها كان الكلام موجَّهاً إلى الخصوم الداخليين للاتفاق. وهم أولئك الذين كانوا يريدون إنتاج سلاح نووي، شأن باكستان في ثمانينيات القرن العشرين. وبحسب تقدير هؤلاء، ومنهم قادة الحرس الثوري، فإنه بالوصول إلى النووي تصبح إيران قلعةً حصينةً لا يمكن الهجوم عليها ولا تهديدها، وفي الوقت نفسه يمكنها أن تتابع حروبها دونما خوف للسيطرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وكان تقدير روحاني ومعسكره أنّ الممكن بالمنطق أحد الأمرين: إما النووي، وإما المكاسب الإقليمية. إذ إنه حتى المكاسب الإقليمية لا يمكن تحقيقها من دون انفكاك الحصار الأميركي على طهران. فهي محتاجةٌ إلى المئة والخمسين مليار دولار المرهونة في الولايات المتحدة لتجديد سلاحها وجيوشها من جهة، وتجديد الصناعة البترولية، وتوسيع القدرات على التصدير.

أما على الجبهة الأميركية، فقد كان أوباما وإدارته يعتقدان أنّ تأجيل إنتاج السلاح النووي من جهة، وفتح الحصار من جهة ثانية، يُدخِلُ إيران في حقبة جديدة، تتنامى خلالها الاحتياجات والتوقعات الشعبية، وتتضاءل طموحات إيران في تصدير الثورة ذات التكلفة العالية في المال والأرواح.

«جاي سولومون»، مؤلّف كتابك «حروب إيران» (2016)، يرى أنّ أوباما أخطأ في فهم التكتيكات الإيرانية، نتيجة الخطأ أصلاً في فهم الطموحات الإيرانية أو طموحات الحكام الإيرانيين. فهؤلاء ما كانت تهمهم كثيراً الطموحات الشعبية في الكفاية والرخاء، وإنما كانوا لا يزالون على خطتهم الأولى في انتهاز فرصة الغزو الأميركي للعراق للاستيلاء على منطقة الشرق الأوسط. والفرق بين الطرفين الإيرانيين الداخليين أنّ جماعة روحاني كانوا يعتقدون أنه يمكن خداع الولايات المتحدة بالحصول على الأمرين: السلاح النووي، والتوسع الاستراتيجي. لذلك استطاعوا إقناع خامنئي بتأجيل إنتاج السلاح مقابل إطلاق أيديهم في التوسع مع القدرات المستجدة والناجمة عن فك الحصار.

على أنه- في نظر سولومون- الإيرانيون الروحانيون والسليمانيون معاً أخطؤوا في تقدير التحديات التي تواجههم في مناطق التوسع. إذ خلال المفاوضات على الاتفاق، من عُمان إلى جنيف، ظهر «داعش» في سوريا والعراق، وتقدم المعارضون الآخرون لنظام بشار الأسد، وصارت إيران نفسها مهدَّدة، وهو تهديدٌ لا يفيد في دفعه عنها حتى السلاح النووي. وذلك لأنها لا تُواجِهُ دولاً فقط، بل أيضاً تنظيمات عقائدية مسلحة تقاتل على أرضها وعلى الأرض التي اكتسبتها، ولا تُهمُّها الخسائر التي تلحقُ بها ما دامت تتخذ لسلوكها عنوان: إدارة التوحش! إيران تريد الاستيلاء على الدول والثروات، وخصومها يريدون إحراق تلك الدول والثروات، في المراحل الأولى على الأقل.

فهم الإيرانيون أنّ الاتفاق النووي يتيح لهم التوسع من دون حدود إذا تجنبوا إسرائيل. لذلك فبعد أُسبوع على توقيع الاتفاق ذهب الجنرال سليماني إلى موسكو لإقناع الرئيس بوتين بالتدخل في سوريا إنقاذاً لحكم الأسد المتهاوي. والتفت اللوبي الإيراني من حول الرئيس أوباما إلى خطر «داعش» على العراق وعلى الأكراد وعلى العالم. وهكذا، وفي مطلع 2016 اعتقد الإيرانيون من جديد أنه يمكن كسْبُ كل شيء: فكّ الحصار، وضمان العراق عن طريق الأميركيين، وضمان سوريا بجهد الروس. وعلى مشارف عام 2017 بدا نظام الأسد راجح الكفة ولكنْ بقوة الروس، وبدا العبادي متقدماً على «داعش»، ولكن بمعونة الأميركيين. وبذلك فقد صار للإيرانيين شركاء في كلٍ من العراق وسوريا، وهو أمرٌ ما كان يتصوره أحدٌ حتى روحاني الذي كان على أي حال يفضّل رفاهية طهران على رفاهية آل الأسد!

إلى أين تتجه الأمور في عام 2017، ودائماً مع التأمل في «حروب إيران» المقبلة؟ لا يريد ترامب وأنصاره علاقات جيدة بإيران، لكنهم يريدون علاقات جيدة بروسيا. لذلك فالتقدير أن يتقدم الحلُّ السياسي في سوريا مع بقاء الدور الأكبر للروس، وتوسع الدور التركي (وربما العربي) للاستخدام في مقاتلة «داعش». أمّا في العراق فسيظل الأميركيون موجودين لمقاتلة «داعش»، ولخلق توازُن بين إيران وتركيا. وستظل إيران مسيطرة على النخبة الحاكمة ببغداد. وستستمر المراوحة الكردية بين إيران وتركيا وأميركا وروسيا وإسرائيل في سوريا والعراق.

ماذا كسبت إيران من حروبها؟ إذا كان الخراب مقياس النجاح، فإنها نجحت في تخريب ثلاثة بلدان عربية على الأقل. أما بمقياس بناء الدول، فلا شك أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لا يزال أقل سوءاً من الاحتلال الإيراني للعراق وسوريا!

٢٢ يناير ٢٠١٧

٢٢ يناير ٢٠١٧

تشكّل مفاوضات آستانة، المفترض أن تبدأ غداً، تطوّراً مهماً في مسار الصراع السوري. فهذه المرة الأولى التي سيكون فيها التفاوض بين الحكومة والفصائل المسلحة وليس المعارضة السياسية.

سيقلل بعضهم، ربما، من أهمية ذلك. فمفاوضات آستانة، كما سيقولون، ستكون محصورة بتثبيت وقف النار، في حين أن المفاوضات السياسية ستبقى، على الأرجح، كما كانت سابقاً، مع «الهيئة العليا للمفاوضات»، تكتل المعارضة الأبرز. سيقول أصحاب هذا الرأي، إذن، إن التسوية السياسية ستكون مع «سياسيي» المعارضة في جنيف وليس مع «عسكرييها» الذاهبين إلى آستانة.

كلام صحيح. ولكن ماذا لو أدت آستانة إلى «تمايز» بين السياسيين والعسكريين، فلمن ستكون الغلبة؟

مرد هذا التساؤل حالات شبيهة في نزاعات سابقة وعد فيها «العسكريون» بأن يخضعوا لـ «السياسيين» الذين ستكون لهم الكلمة النهائية في أي مفاوضات سلام، لكن النتيجة كانت معاكسة، بحيث «همّش» العسكري السياسي.

حصل مثل هذا الأمر في حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، بين نهاية خمسينات وبداية ستينات القرن الماضي. قال عسكريو «جبهة التحرير»، منذ بدايات ثورتهم (مؤتمر الصومام عام 1956)، إنهم يخضعون لسياسييها، لكن تطورات الحرب أفرزت نتيجة معاكسة تماماً. فتم تهميش السياسيين وقتل بعضهم أو نفيه، وأمسك العسكريون بورقة الثورة حتى نالت بلادهم استقلالها عام 1962، وهناك من يقول إنهم ما زالوا ممسكين بالحكم فيها حتى اليوم.

مثال ثان من الجزائر يعود إلى فترة التسعينات، عندما كانت الأزمة مشتعلة عقب إلغاء الانتخابات التي فازت فيها «جبهة الإنقاذ». حاول الحكم الجزائري، آنذاك، التفاوض على تسوية، فذهب جنرالاته وسياسيوه إلى قادة «الإنقاذ» المسجونين (القيادة السياسية)، وتحاوروا معهم على إطلاق مسار تسوية يبدأ بنداء لوقف العنف. تردد قادة «الإنقاذ». لم يكن سهلاً، كما يبدو، أن يصفوا ما يحصل بأنه عنف، بينما هم يعتبرونه دفاعاً مشروعاً عن حق مسلوب. استمرت المفاوضات عامي 1993 و1994، من دون نتيجة. وفي الواقع، ما عقّد التسوية أن مسلحي المعارضة لم يكونوا خليطاً متجانساً. بعضهم كان يؤمن بالعمل السياسي. بينما بعضهم الآخر لم يكن أصلاً يؤمن لا بانتخابات ولا بديموقراطية.

ولا شك أن قادة «الإنقاذ» السياسيين كانوا على دراية بهذا الواقع، إذ أنهم أرسلوا موفدين إلى الجبال، حيث سمعوا ردّين مختلفين على طلب وقف القتال. الطرف الأول، ممثلاً بـ «الجماعة الإسلامية المسلحة»، رفض ذلك بحجة أنه لا يجوز شرعاً («لا هدنة مع المرتدين»، كما جادلوا). الطرف الثاني، ممثلاً بقادة «الجيش الإسلامي للإنقاذ»، حض السياسيين على إبرام تسوية مع الحكم، وجادل بعضهم بأنه يرى غلوّ «الجماعة المسلحة» أكثر خطورة على الجزائر من جنرالاتها.

أمام هذا الواقع، عجز سياسيو «الإنقاذ» عن بت أمرهم في خصوص نداء وقف العنف، فتلقّف عسكريوها المبادرة. عقدوا هدناً محلية مع الجيش النظامي، ووافقوا على إلقاء سلاح «جيش الإنقاذ» والانخراط في مصالحة مع النظام. لم تكن تلك المصالحة مثالية واعتبرها مناصرون لـ «الإنقاذ» مجحفة، إلا أن تجاوز عسكريي الجبهة لقادتهم السياسيين ساهم، كما يعتقد كثيرون، في تهميش «المتطرفين» («الجماعة المسلحة») ووضع الجزائر على سكة وقف نزف الدم.

في هذين المثالين الجزائريين، يظهر جلياً أن الكلمة في نهاية المطاف كانت لحاملي السلاح وليس السياسيين، وإن بنتائج مختلفة (انتصر العسكريون في حرب التحرير وهُزموا في الحرب ضد النظام).

هل تكون مفاوضات آستانة السورية «الثغرة» التي ينفذ منها «عسكريو الثورة» لأخذ زمام المبادرة من سياسييها؟ يبدو مبكراً الوصول إلى هذه الخلاصة الآن، إلا أن ما يحصل في الميدان السوري يوحي بأن العسكريين مقبلون على ترتيب أوضاع ساحتهم وتحديد من يُمسك بها أولاً، قبل السير في ما يقرره السياسيون أو تهميشهم. ويتضح هذا جلياً في محاولات تجميع الفصائل المشتتة، سواء تحت لواء «المتشددين» كـ «جبهة فتح الشام»، أو في إطار «المعتدلين»، على غرار الفصائل الذاهبة إلى آستانة. سورية ليست الجزائر، بالتأكيد، لكن الحروب والأزمات تتشابه أحياناً، كما يوحي صراع العسكريين في ما بينهم، وبينهم وبين السياسيين.

٢٢ يناير ٢٠١٧

٢٢ يناير ٢٠١٧

تبدأ ولاية دونالد ترامب، فيما انتقلت سوريا إلى حال جديدة مختلفة كلّيا عن تلك التي مرّت فيها منذ اندلاع الثورة الشعبية في آذار-مارس 2011 بحثا عن شيء من الكرامة.

يبحث الشعب السوري عن شيء من كرامته المفقودة منذ ما قبل وصول حزب البعث إلى السلطة في آذار-مارس 1963، أي منذ أخذه بعض الجهلاء والمغامرين إلى الوحدة مع مصر في العام 1958، وهي وحدة أقرب ما تكون إلى بناء قصور على الرمال.

أسست الوحدة لقيام نظام أمني في سوريا التي كانت بدأت تلتقط أنفاسها وتعود إلى وضع طبيعي، في ظلّ برلمان منتخب ديمقراطيا، بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية لضباط يتسمون بالرعونة بدءا بحسني الزعيم الذي قام على النظام القائم في العام 1949.

يتمثّل جديد سوريا هذه الأيّام في ما بعد معركة حلب التي شهدت إطلاق المشاركين في جنازة هاشمي رفسنجاني في طهران هتاف “الموت لروسيا” تعبيرا عن مدى السخط الإيراني من السياسة الروسية في سوريا.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على حقّ عندما أكد قبل أيّام أنّ دمشق كانت ستسقط في يد المعارضة في غضون أسبوعين أو ثلاثة لو لم يحصل التدخل العسكري الروسي في أواخر أيلول-سبتمبر من العام 2015.

يعبّر مثل هذا الكلام عن حقيقة أن روسيا أنقذت النظام السوري وأبقت بشّار الأسد في دمشق. روسيا نفسها جعلت الثوار يغادرون حلب وذلك في ظلّ اتفاق مع تركيا التي لعبت دورا أساسيا على صعيد تغيير الوضع في المدينة.

سحبت تركيا المسلحين الذين لديها مونة عليهم من داخل حلب ثمّ قطعت الإمدادات عن المدافعين عن المدينة في ظلّ قصف جوّي روسي طاول المدنيين خصوصا لتأليبهم على المدافعين عن حلب.

تبدو روسيا على عجلة من أمرها في سوريا. كان عليها خلق أمر واقع على الأرض قبل دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. كان عليها أن تهيّئ نفسها لمفاوضات مع الإدارة الأميركية الجديدة من موقع قوّة.

زمن دونالد ترامب

فالرئيس الروسي يعرف جيدا أن ترامب ومساعديه، على رأسهم وزير الخارجية ركس تيلرسون، يعشقون عقد الصفقات، كلّ أنواع الصفقات، بما في ذلك الصفقات السياسية.

تظلّ سوريا إحدى الأوراق القويّة لدى فلاديمير بوتين. يراهن الرئيسي الروسي على استخدام هذه الورقة في الوقت المناسب بغية الخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه بلاده. لذلك يمكن الحديث عن وضع جديد في سوريا بدأت تظهر ملامحه بوضوح كليّ في مرحلة ما بعد سقوط حلب.

من أبرز هذه الملامح التوتر بين روسيا من جهة وكلّ من النظام السوري وإيران من جهة أخرى. لم يكن منع بشّار الأسد من زيارة حلب في الفترة بين عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، أي في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي سوى أحد مظاهر هذا التوتر.

كان الأسد الابن ينوي إلقاء “خطاب الانتصار” في المدينة. جاءت الرسالة الروسية مقتضبة. فحوى الرسالة أن الانتصار الذي تحقّق على حلب وأهل حلب كان نتيجة تحالف روسي-تركي ليس إلّا.

دخول قوات تابعة للنظام وميليشيات مذهبية تابعة لإيران مناطق وأحياء كانت تحت سيطرة المعارضة، كان نتيجة مباشرة لهذا التحالف. لو شاءت تركيا، لبقيت حلب، في جزء منها، عصيّة على النظام.

يتمثّل جديد سوريا باختصار في التحالف مع تركيا في منطقة الشمال السوري والتحالف مع إسرائيل في مناطق أخرى، خصوصا في كلّ ما له علاقة من قريب أو بعيد بدمشق والمناطق القريبة منها وتلك المرتبطة بالجولان الذي طويت صفحته. ليس صدفة الإعلان قبل أيام عن غارات جوية روسية-تركية على “داعش” في داخل الأراضي السورية.

لم يعد سرّا أن الحلف السوري-الإسرائيلي أكثر عمقا بكثير مما يعتقد. إذا كان هناك تحالف تركي-روسي، هناك حلف روسي-إسرائيلي. سيساعد هذا الحلف روسيا في التعاطي مع الإدارة الأميركية الجديدة التي أعلنت أنها ستنقل السفارة إلى القدس التي تعتبرها إسرائيل “عاصمتها الأبدية”.

أكثر من ذلك، أظهرت هذه الإدارة انحيازا كبيرا لإسرائيل ولسياسة الاستيطان التي يتبعها بنيامين نتنياهو عندما عيّنت ديفيد فريدمان سفيرا لها في إسرائيل. الأسوأ من ذلك، أن ترامب جعل من صهره جاريد كوشنر مسؤولا عن عملية السلام.

كوشنر وفريدمان من أبرز داعمي الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. إنّهما رمز للتغيير الذي ينشده ترامب على صعيد الشرق الأوسط في مجال تكريس الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية!

في ظلّ التحالف الروسي-التركي والحلف الروسي-الإسرائيلي والعلاقات المتجددة بين تركيا وإسرائيل، هناك وضع جديد على الأرض في سوريا. هل بدأت إيران تعيد حساباتها، خصوصا بعدما تبيّن أن هامش المناورة لديها صار محدودا وأن كلّ شيء في سوريا يعتمد على ما يتقرّر في موسكو، بما في ذلك مراقبة روسيا لعملية شراء الأراضي من أجل تغيير التركيبة السكانية في مناطق محدّدة في مقدّمها دمشق؟

هذا الوضع الجديد على الأرض السورية يمكن أن يفسّر تلك التحولات في الخطاب. فجأة، يتحدّث محمد جواد ظريف وزير الخارجية عن تعاون إيراني-سعودي أدّى إلى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. كذلك صار علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حريصا على وحدة الأراضي السعودية وعلى التعاون مع المملكة ومع العائلة المالكة فيها.. فجأة أيضا، صار يتحدّث بإيجابية عن آل سعود في تصريح وزعته الوكالة الإيرانية الرسمية “إرنا”!.

لن يكون مؤتمر أستانة (عاصمة كازاخستان) الذي سينعقد ابتداء من يوم الاثنين، بدفع روسي-تركي، سوى خطوة أولى على طريق تقديم روسيا-فلاديمير بوتين أوراق اعتمادها لأميركا-دونالد ترامب.

سوريا هي المنطلق بالنسبة إلى الرئيس الروسي الذي يعرف في نهاية المطاف أنّه سيكون عليه الاختيار، عاجلا أم آجلا، بين واشنطن وطهران. فمثلما هناك جديد على الأرض في سوريا، هناك جديد على الأرض في واشنطن. هناك وزير جديد للدفاع هو الجنرال جيمس ماتيس يعرف تماما، وهذا على الأقلّ ما قاله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أن إيران مصدر التوتر في المنطقة وأن التوصل إلى اتفاق معها في شأن الملفّ النووي لا يعني التغاضي عن مشروعها التوسّعي في الإقليم.

يبدو أن موسكو تفهم هذه المعادلة جيّدا. ليست الساحة السورية، بما في ذلك التوتر الروسي-الإيراني سوى مرآة للتغيير الكبير الذي بدأ يشهده الشرق الأوسط ومعه العالم مع بداية عهد دونالد ترامب.

٢١ يناير ٢٠١٧

٢١ يناير ٢٠١٧

لافروف الذي قال إن روسيا أنقذت دمشق من السقوط أصبح موثوقا صادقا، بل وصفه أحد المنابر الثورية بأنه أنصف ثوار سوريا، تخيلوا ماهية ذلك العقل الذي يصف وزير خارجية الدولة التي قتلت آلاف السوريين بالمنصف، هو العقل الانتقائي الضحل ذاته أو (اللاعقل)، الذي يعرف أن لافروف نفسه قال قبل اربعة اشهر فقط إن «الاسد صمد، لست سنوات وبات يتمتع بشعبية أكبر بين مواطنيه».

بالنسبة لداعمي الفصائل المنخرطة بالتسوية مع النظام، فإن البحث عن تبريرات لتراجعهم عن مواجهة النظام أمام جمهور الثورة الغاضب بات هو عملهم الوحيد، خاصة ان تواجدهم مقتصر على الفضاء الإعلامي. أما في ساحة الفعل فيكاد يكون معدوما، وهكذا فإن الاعتماد على تصريحات مسؤولين روس يصبح أمرا مقبولا، حتى إن كانوا يكذبون اكثر من النظام نفسه، وحتى إن تحول الروس من اعداء للثورة الى شهود منصفين، وكأنهم لا يعرفون ان السياسة فن الكذب، وأن التصريحات السياسية هي دعاية وإعلان وشرعنة لعمل ما، فالروس أرادوا من هذا التصريح الدعاية لقوتهم العسكرية وتضخيمها، كما يعتبرونها حجة للتدخل تماما، كما اخترع الامريكييون حجة اسلحة الدمار في العراق للتدخل، عندما قدم، كولن باول في مجلس الامن عرضه الدرامي في مسرحية ملأت الدنيا كذبا..

واكثر المفارقات التي يعيشها من يعتمدون على التصريحات والأقاويل في فهم وتفسير مجريات الواقع، أنهم سيصلون لنتائج متناقضة تماما إذا اعتمدوا على التصريحات، الدعائية السياسية، فهل يمكن الاستناد إلى أن لافروف نفسه قال قبل أربعة اشهر إن الاسد صامد وشعبيته تزداد؟ أم عليهم تصديق حزب الله الذي قال احد قادته لجريدة «التايمز» إنه من أنقذ الاسد؟ أم العميد الايراني مسجدي مستشار سليماني (السفير الايراني الجديد في بغداد) الذي قال بتصريحات علنية ايضا، إن فيلق القدس أنقذ الاسد من السقوط؟ أم على تصريحات حلفائهم بالنظام السوري؟ القوى التي تتحدث باسم الثورة والتي روجت لتصريحات لافروف، تواصل سياسية الهروب من مواجهة الحقيقة، بحرف عين الجمهور عن الطرف الابرز الذي ساهم بانقاذ الاسد، وهو داعموه من الانظمة العربية.

فهذه الانظمة والفصائل المرتبطة بها كانت هدية السماء لنظام الاسد، تماما كما كانت هدية السماء للسيسي، فقد اخضعت ثوار الربيع في سوريا الذين خرجوا لاسقاط الانظمة وحولتهم لموظفين مأجورين عند عتاولة الانظمة، وروضت الاسلاميين منهم ليسيروا على درب الولايات المتحدة المعتدل، أملا بانتصار موعود على الاسد، قبل ان يسدل الستار على هذه المسرحية السمجة، بمشهد صادم ينتهي بـ»مذكرة الجلب» للاستانة، قبل ان تبدأ فصوله بطوابير المقاتلين العائدين لحضن الوطن من تلك الفصائل «المعتدلة» نفسها وهم يهتفون بالمعضمية بحياة ماهر الاسد.

وهكذا بدلا من تحميل مسؤولية الاخفاق لمن صنع ألف راية وفصيل للاكثرية السنية في سوريا، وفشل امام تحالف ايراني صنع من اقلية علوية قوة مهيمنة، تذهب التبريرات بعيدا في استغفال القارئ العربي واستغلال توقه لاي انتصارات في زمن هزائم متتالية، فيتحول السيد المنقذ الثوري لافروف لمحلل وخبير، ننتظر منه وصفا ميدانيا لواقع نزاع يفترض اننا نراقبه ونعيشه تفاصيله .

وهكذا اريد ابعاد اعين جمهور الثورة عن مكمن الداء، ليراد منهم ان يصدقوا أن الخلل لم يكن في قوى المعارضة المترهلة وداعميها المدججين بترسانات الاسلحة الصدئة، بل بقوة روسيا الساحرة التي لا يجرؤ احد على مقاومتها، تماما كما صنع هذا الجو الاسطوري لامريكا سابقا، يراد اقناعهم بقوة روسيا التي لا تملك قواتها دبابة واحدة في سوريا، ولم تشارك بكتيبة مقاتلة في معركة في سوريا ولا يزيد عدد مستشاريها عن عدة مئات.

يجب إقناع الجمهور أيضا بأن أكبر فصائل الغوطة في ريف دمشق المقرب من السعودية، الذي انشغل باعتقال قادة الثورة الاوائل في الغوطة كأبو علي خبية وغيره، وامتلأت سجونه بمئات المقاتلين من الفصائل التي قمعها في الغوطة، كجيش الأمة، في خطوة تهدف للاستبداد وليس للتوحيد، أوشك أن يحاصر أسوار العاصمة، إنه الفصيل الذي قاده اداؤه المترهل الى تجميد أكبر كتلة بشرية مقاتلة لمناطق المعارضة ونزع فتيل، اي هجوم حقيقي مؤثر على النظام منذ اواخر 2013.

رجال فصائل الغوطة، الذين احتفل انصارهم بتصريحات «منصف الثورة لافروف» ورغم انهم ولاربع سنوات ظلوا عاجزين، عن السيطرة على أي حي بدمشق وهم على تخوم ساحة العباسيين، الا انهم اقنعوا انفسهم انهم كانوا فجأة على ابواب القصر الجمهوري ولكن روسيا القيصرية تدخلت وبلحظة تاريخية لحماية دمشق، ونجحت بذلك دون اي جندي روسي مقاتل على الأرض، تماما كما اقنعوا وسائل الاعلام العربية التي روجت لهم لسنوات بساعة صفر في معركة دمشق الكبرى، التي لم نر منها إلا الصفر.

إن واقع توازنات القوى في سوريا حين تدخل الروس، تشير الى ان النظام كان يسيطر على جميع عواصم المحافظات وعقد المواصلات، عدا الرقة وادلب، وهذا لا يعني باي حال انه كان مهددا، ثم ان التدخل الروسي الجوي فور بدئه استهدف مناطق بعيدة تماما عن دمشق وهو ما يؤكد انعدام اي تهديد محيق في العاصمة، حيث شنت العمليات في ريف حلب الجنوبي وريف ادلب الجنوبي وسهل الغاب قرب اللاذقية، واستهدفت تحصين مواقع رخوة في شمال الخط الحيوي في سوريا المفيدة، واذا نظرنا لخريطة التوازنات قبل وبعد التدخل الروسي فلن نجد تغييرا كبيرا حققه التدخل العسكري الروسي، يوازي ما كان متحققا اصلا من السيطرة على مراكز اهم المدن والتكتلات السكانية في سوريا، خصوصا إذا اخذنا بالاعتبار ان حلب الشرقية كانت شبه محاصرة قبل التدخل الروسي، بعد عملية دبيب النمل التي عمل عليها النظام لاكثر من عامين، انطلاقا من خناصر والسفيرة نحو اللواء ثمانين نحو الشيخ نجار فسجن حلب المركزي. ورغم ان التدخل الجوي الروسي كان مفيدا للنظام في استعادة تلك القرى بارياف ادلب وحلب الجنوبية، إلا ان القوة التدميرية لطيران النظام كانت مستخدمة طوال الاعوام السابقة، خصوصا في ريف دمشق وحلب، وحتى مع هذه القوة الجوية الروسية، لم يتمكن النظام للان من استعادة ادلب او ريفها، بل ان المدينة المركزية الوحيدة التي استعادها النظام بعد التدخل الجوي الروسي هي تدمر، عاد وفقدها مجددا، رغم تلك القوة الجوية التي لا تمثل عاملا حاسما في حروب اهلية، كالحاصلة في سوريا .فالقوة المقاتلة الارضية تبقى العامل الابرز، ولا يملك الروس اي تواجد قتالي فاعل ضمن تلك القوات البرية التي تتوزع بين القوات النظامية والميليشيات الموالية وقوات حزب الله والميليشيات الشيعية الاخرى، وتشير ارقام القتلى في صفوف قوات النظام الى تسلسل الدور الذي لعبه كل طرف في المواجهات البرية، اضافة طبعا لخريطة توزيع القوى المسلحة الموالية للتظام على الجبهات القتالية، فعدد القتلى من الميليشيات العلوية وجنود النظام هو الاكبر بفارق يبلغ عشرات الالاف عن الطرف الثاني وهو حزب الله، ومن بعده الميليشيات العراقية والشيعية الاخرى، لذلك يمكن القول إن الطائفة العلوية المتماسكة لعبت الدور الاكبر عسكريا في دعم النظام، وعلينا الا ننسى ان مناطق الاقليات اراحت الاسد من تواجد اي قوات نظامية، كونها لم تشهد اي تمرد مسلح، بل انها تحولت بالسنوات الاخيرة لمصدر لدعم النظام في مناطقها، مشكلة دفاعا ذاتيا، فتجد ميليشيات درزية تقاتل ضد الثوار قرب القرى الدرزية بالسويداء، وميليشيات اخرى لقرى ريف حماة وحمص واللاذقية، واخرى للقرى الشيعية في نبل والزهراء وكفريا والفوعة، وهكذا فان عملية مواجهة تمرد اغلبية سنية مفككة تمت اساسا بفضل تماسك الاقلية العلوية وحلفائها من الاقليات الاخرى، بداية، ومن ثم الدعم الكبير من قوات حزب الله والميليشيات الشيعية، باشراف ودعم لوجستي ايراني، ثم القوة الروسية الجوية التي اكملت هذا التحالف المكون من كل هذه الاحزمة المترابطة بتنسيق موحد.

ويمكن القول ان النظام استفاد من التدخل الروسي في تعزيز جبهاته بعدما وصل لمرحلة لم يعد فيها قادرا اكثر على التقدم لاستعادة باقي المناطق، الا ان الدور الروسي السياسي والدبلوماسي يبقى اكثر نفعا للنظام من دور الالة العسكرية الروسية التي يجري تضخيم انجازاتها والتي لا تمثل نسبة تذكر مضافة على خريطة التوازنات قبل التدخل، ولم تكن لتحصل لولا تبعثر الفصائل، ولعل استعادة تنظيم الدولة لتدمر رغم تواجد الغطاء الجوي الروسي بل وقوات مستشارين روس ابسط مثال على ذلك، والامر ذاته ينطبق على دير الزور اليوم .

وبما ان الجمهور كثيرا ما ينسى وقليلا ما يلاحظ، فانه سيجد ان الجوقة التي روجت لساعة الصفر في معركة دمشق الكبرى، وملحمة حلب الكبرى، التي اعقبها سقوط حلب بثلاثة ايام فقط لا غير.. هي نفسها التي اطلقت مئات الاخبار المزيفة، لمحاربة وتشويه القوة الوحيدة التي ما زالت تقاتل النظام بشراسة وهي الفصائل الجهادية، ودق اسفين العداء بينهم خوفا من امتداد الطوفان الجهادي خارج سوريا، وهي نفسها الجوقة التي تعمل منذ بدء الثورة على فرض وصاية، الغرب على الثورة ونبذ اي توجه، اسلامي لها، وهي ايضا نفسها التي تغنت بعواصف الحزم التي لم تهب الا بمخليتهم ومخيلة من صدقها من الجمهور المغلوب على امره، المحاصر بعشرات المنابر الاعلامية ذات المنشأ والتمويل الواحد، رددت الدعاية، وفرضت الوصاية وهدفت لاحتكار تمثيل الثورة بيد جماعات سياسية وعسكرية خاضعة تماما للنادي الرسمي العربي.. وحولت جزءا كبيرا من، اعلام الثورة لنسخة من اعلام النظام بهزليته وانعدام مصداقيته، لانها تربت وتشربت بذهنية النظام نفسها.. فلم تنتج سوى نسخ جديدة من قناة «الدنيا» بشعارات معارضة، تقدم رواياتها سيئة الاخراج لجمهور محاصر بها، يتفاعل معها وتتفاعل معه في محيط مغلق تماما، لينطبق عليهم وصف (لا يعلمون ولا يعلمون انهم لا يعلمون) . واللافت ان هذه الابواق لا تتقن حتى فن التأليف، ولا تمتلك خيالا خصبا، وهي تحاول دائما الهروب من انتقاد النظام الرسمي العربي والقوى المرتبطة به اعلاميا وسياسيا، بحيث برمجت عقول متابعيها على ظاهرة عجيبة غريبة وهي معاتبة القتلة والشكوى من العدو.

كاتب فلسطيني من «أسرة القدس العربي»

٢١ يناير ٢٠١٧

٢١ يناير ٢٠١٧

ما ستقوله الخارجية الاميركية على طاولة المحادثات حول سوريا في أستانة بكازاخستان هذا الشهر سيكون اول إختبار خارجي لإدارة الرئيس دونالد ترامب. ومما سنسمعه على لسان من سيمثل واشنطن في محادثات استانة سيقطع الشك باليقين في شأن كل ما تردد في الاسابيع الماضية حول عزم الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة الاميركية على إحداث تغيير جذري وإيجابي في العلاقات بين البيت الابيض والكرملين، علما أن مسار العلاقات بين إدارة الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك أوباما وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تكن، وعلى مدى الثمانية أعوام التي أمضاها الرئيس أوباما، سيئة لاسيما في الملف السوري. لا بل أن اوباما خرج امس من البيت الابيض وهو متّهم بأنه تسبب بأكبر مأساة في التاريخ الحديث عندما عقد صفقة مع بوتين في أزمة إستخدام رئيس النظام السوري السلاح الكيميائي ما سمح للأخير وحلفائه بتدمير سوريا.

من يتابع سلوك طهران من بيروت الى أستانة يتبيّن ان النظام الايراني يتصرّف وكأنه خرج منتصرا من تورطه في الحرب السورية ومن إمساكه بالورقة اللبنانية منذ رحيل قوات الاسد عن لبنان عام 2005 إثر الانتفاضة العارمة في 14 آذار بعد إستشهاد الرئيس رفيق الحريري. ففي سوريا نجح رهان المرشد الايراني على بقاء الاسد في السلطة، كما نجح رهان ممثل المرشد في لبنان على وصول مرشحه الى رئاسة الجمهورية.

في إيران اليوم، تبدو سلطة ولي الفقيه علي خامنئي في أفضل أيامها. حتى أن موت خصمه رفسنجاني المفاجئ جاء ليعزز هذه السلطة التي كادت أن تتهاوى قبل أعوام في الثورة الخضراء. فمن موقع المنتصر جاء كلام وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاخير في مؤتمر دافوس حول نجاح التفاهم الايراني - السعودي في إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان. ومثله كلام أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني الذي صاغ شروط طهران بشأن مستقبل سوريا قائلا: "إما أن ترحّب السعودية وتركيا بتقسيم سوريا... وعندها لن يكونا في مأمن من التقسيم ، وإما أن يقفا في وجه هذا المخطط كما تفعل إيران".

على الارض، وبعد أعوام من التورط الايراني المباشر في سوريا وزّج الميليشيات الحليفة في الصراع السوري وفي مقدمها "حزب الله" ارتسمت فعليا خريطة ما يسمى "سوريا المفيدة". فقد تحوّل قسم من سوريا، وبعد التطهير العرقي الذي مارسته إيران وميليشياتها، ذا أقلية سنيّة. وتفيد معلومات أن طهران مصممة على إبقاء عشرات الالاف من قواتها المسلّحة ومن ميليشياتها الحليفة في نطاق هذه الخريطة ولن تتراجع عن هذا الوجود مهما تطورت المحادثات حول سوريا. وما يقال عن حسابات روسية مختلفة فهو ما زال في دائرة التكهنات. ماذا عن لبنان؟ كل المعطيات تفيد ان مشروع ضمّه الى "سوريا المفيدة" جاهز بقوة "حزب الله" التي لا تقف في وجهها أية قوّة أخرى.

٢١ يناير ٢٠١٧

٢١ يناير ٢٠١٧

في ديسمبر 2016، وبُعيد اللقاء الثلاثي في موسكو بين روسيا وتركيا وإيران، تقرّر إجلاء المدنيين والمسلحين من مدينة حلب السورية. لكنّ هذا الإجلاء وقتها، تمت عرقلته مراراً وسط تأكيدات روسية ضمنية بقيام "عناصر ميليشياوية" باعتراض تنفيذ الإجلاء الآمن كما وعدت موسكو بالاتفاق مع أنقرة. فبين النظام و"العناصر الميليشياوية غير المنضبطة" بدأت تظهر تباعاً ملامح "امتعاض" إيراني من التقارب الروسي – التركي تجلّى ظرفياً وزمنياً بخروج عناصر من النظام والميليشيات ووضعهم عراقيل لتنفيذ إجلاء المدنيين من حلب، لأنّ طهران رأت في هذا التقارب تحييداً للدور الإيراني في القرار السوري.

مصادر سورية مطلعة على تفاصيل التطورات الميدانية، أفادت بالدور الإيراني المهم في الساحة العسكرية السورية، حيث تستطيع إيران فرض أمر واقع بدون تحميلها أي مسؤولية رسمية أو توجيه أصابع اتهام بشكل فاضح لمسؤوليها في "بدلاتهم بدون كرافاتات"، حيث إن من يرتدون البدلات العسكرية غالبيتهم من الميليشيات والمرتزقة.

في حين يشارك الرسميون الإيرانيون في اجتماعات في قصور رئاسية على أنهم الطرف الرسمي الإيراني الذي يفاوض ويجتمع ويضغط، هناك تحركات للميليشيات ميدانياً في الوقت نفسه بدون أي صفة رسمية، غير المظلة الإيرانية الآمرة. وهذه المشهدية تُذكّر اللبنانيين صراحة بتجاوزات من قبل عناصر حزب الله في الداخل اللبناني، كانت تهدف لإيصال رسائل تهديدية قبل أن تنتهي بإعلان من قبل قيادة الحزب بأن "أولئك" عناصر غير منضبطة.

وهذا الدور الإيراني في المعادلة، يبقى مهماً في إنجاح أو إفشال المساعي الروسية. فمحادثات أستانا التي تبحث الشق العسكري تهدف لتثبيت وقف النار بسوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، لا يمكن أن تفضي إلى أي من أهدافها بدون "هدنة"، فيما الهدنة وخرقها بيد إيران.

التقارب الروسي – التركي

تتواصل المساعي التركية - الروسية لتطبيق الاتفاق بينهما وإحقاق مفاوضات أستانا. فمن جهة، تحدثت المصادر في موسكو عن تكثيف الكرملين في الآونة الأخيرة اتصالاته لضمان إجراء مفاوضات أستانا السورية في موعدها المقرر. وفي المقابل، تعمل أنقرة على الضغط على فصائل معارضة، وفق مصادر عديدة، للموافقة على المشاركة في أستانا وفق الترتيبات المتفق عليها مع الجانب الروسي، وكانت أرسلت إلى اجتماعات الفصائل السورية رئيس جهاز الاستخبارات التركي الذي اجتمع بهم طويلا، وفي وجوده تكمن الرسالة.

من جهة تركيا، فهي تلعب دوراً هاماً في الشأن السوري بحكم الجغرافيا والسياسة في آن، واجتمعت الظروف كي تتقارب من موسكو، بالموازاة مع تباعدها عن واشنطن. فمسلسل الأحداث بين الأميركيين والأتراك بُعيد محاولة الانقلاب الفاشلة هذا الصيف في تركيا، بدأ مع رفض الولايات المتحدة تسليم فتح الله غولن إلى تركيا الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب. وهذا التوتر يسير يداً بيد، مع دعم واشنطن لأكراد سوريا وتسليحهم وتدريبهم شمال البلاد، وهو ما ترفضه تركيا التي تصنف حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية كفصائل إرهابية، وتؤكد وجود رابط بين "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أميركيا والعمال الكردستاني.

لكن التباعد الحاصل بين واشنطن وأنقرة ترافق مع تقارب روسي – تركي، والذي بات يجمع بين القصير والسلطان ليس مرضياً.. لا واشنطن ولا لملالي إيران.

الدور الإيراني... بين روسيا وتركيا

التقارب الروسي - التركي، يفضي إلى تحييد للدور الإيراني حول محادثات أستانا، رغم وجود إيران كطرف فيها. والمحادثات المرتقبة والتي تقوم أساساً على تثبيت وقف النار بسوريا أولاً، يترافق إطارها مع خروقات بالجملة لهذا الاتفاق، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن الطرف المستفيد من خرق الهدنة. يعيدنا ذلك إلى تصريحات أدلى بها مصدر بالخارجية التركية لوكالة الأناضول، "إيران تتبع موقفاً يتلخص بكل ما يقبل به النظام السوري تقبل به طهران"، ليضيف أن "طهران غير راضية عن عملية درع الفرات، رغم محاولات البناء على قواسم مشتركة بين أنقرة وطهران منذ عام 2013. ورغم وجود تعاون بين إيران وروسيا في سوريا، إلا أن البلدين لديهما مصالح مختلفة". ويتهم الدبلوماسي التركي إيران بلعب دور مؤثر في التوتر بين العراق وتركيا، حيث إن "إيران تتبع سياسات طائفية مذكورة بدستورها" على حد تعبير الدبلوماسي التركي.

أما بالنسبة للعلاقات الإيرانية - الروسية فقد تحدثت تقارير غربية عن أن الروس وإيران تقاطعت مصالحهما لفترة لكنها عادت لتتباعد. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت قبل أسبوعين تقريباً، عن محادثة بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ذكّر فيها روحاني القيصر الروسي أن اتفاق وقف النار في سوريا تم بجهود إيرانية - روسية - سورية، وهو طبعاً تهديد - مبطّن وصريح في آن يشير إلى أن إيران ستعمد لنسف الهدنة عبر الميليشيات التي تأتمر منها، إن كان هناك من أي مسعى لتهميش دورها في أي اتفاق سوري مقبل.

وخلال الشهر الحالي، كانت تصريحات في وسائل إعلام إيرانية تقول بالفم الملآن إن هناك "امتعاضاً" إيرانياً من التقارب التركي - الروسي بشأن الأزمة السورية والمترجم باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة ذلك "تهميشاً" للدور الإيراني، و"إضعافاً" لها وإخراجها من طاولة المحادثات والمفاوضات.

ختاماً، إيران ترى نفسها مُبعدة "سياسياً" وستعمد إلى عرقلة أستانا بوجه التوصل إلى نتائج "إيجابية" هناك. سوف تصعد عسكرياً في الميدان السوري بالموازاة مع المباحثات، لتجبر الفصائل المسلحة على اتخاذ قرار بالانسحاب من المفاوضات، تماماً كما حصل في مفاوضات جنيف. حتى ولو أن روسيا هذه المرة داخلة على خط الحل وتبحث عن دور "عراب" للأزمة وحلولها، لكن الحلف الإيراني – الروسي في وقت من الأوقات قام على تقاطع مصالح إلا أنه ليس دائماً. ونعود إلى تقارير غربية فصّلت العلاقة الإيرانية – الروسية في الشأن السوري، واعتبرت أن الروس وإيران تقاطعت مصالحهما لفترة لكنها عادت لتتباعد، حيث إن موسكو استخدمت الحل العسكري لأهداف سياسية واقتصادية وإقليمية، أما إيران فأهدافها طائفية مرتبطة بالهلال الشيعي وولاية الفقيه، وتبحث عن نفوذ عسكري في المنطقة.

٢١ يناير ٢٠١٧

٢١ يناير ٢٠١٧

لم يكن اللقاء المرتقب في أستانة خياراً سورياً، لقد أراده الروس بعد أن حققوا بالتعاون مع الفرس ما رأوه انتصاراً تاريخياً على أحياء حلب الشرقية، وتمكنوا بعد حرب ضروس من إخراج الفصائل المسلحة، ثم دعوا إلى هدنة استثنت «داعش» و«النصرة» مما جعلهم يعلنون أنهم حققوا ما عجز عنه الأميركان من فصل بين مَن يصنفونهم (إرهابيين) وبين من قبلوا أخيراً بتسميتهم معتدلين، ولا بد أن نلحظ دور تركيا في تعديل المزاج الروسي في النظر إلى الفصائل الثورية، وأن نلحظ أن الفصائل وبخاصة في الشمال تقدّر أهمية الدور التركي، وتثق بأن تركيا تحرص على مصالح السوريين، لا سيما أنها تكبّدت الكثير في موقفها السياسي الداعم للشعب السوري في ثورته، ويبدو أن روسيا بعد معركة حلب أرادت استثمار انتصارها العسكري لتبدأ مرحلة جديدة تبدو فيها وسيطاً للخروج من كونها طرفاً رئيساً في الصراع، وأرادت أن تتحاور مع الفصائل دون الهيئات والتنظيمات السياسية المعارضة، مما يجعل المحادثات ذات طابع عسكري محض، رغم ما نتوقعه من محاولة الروس إضفاء طابع سياسي عليها.

ولقد حرصنا في «الهيئة العليا للمفاوضات» على أن نتفاعل بإيجابية مع أي مبادرة توقف شلال الدم السوري، وما دامت الدعوة إلى أستانة ستبحث تعزيز الهدنة ووقف إطلاق النار فلا بد من أن ندعم وفد الفصائل، وقد أعلنَّا أننا نؤيد أي جهد دولي يسعى نحو الحل السياسي وإنهاء معاناة شعبنا، وكان إصرارنا على أن تكون مفاوضات الحل النهائي في جنيف، كي يكون الحل بإشراف الأمم المتحدة دون أن ينفرد بالقضية السورية طرف يفرض رؤيته وحدها، وأعلنَّا حرصنا على الحضور العربي وعلى حضور «مجموعة دول أصدقاء سوريا»، لأن ما نمضي إليه في رؤيتنا للحل السياسي هو ما حدده بيان «جنيف 1» وما أصدرته هيئة الأمم من قرارات كان أهمها القرار «2254» وقد جاء بمثابة خريطة طريق ترسم الحل المرتقب.

ولم تكن لدينا أي شروط، فقد كنا نطالب بما حدده هذا القرار لمرحلة (بناء الثقة) وقد تحدثنا مطولاً عن البنود 12 و13 و14 من القرار فظن بعضهم أنها شروط إضافية، وتجاهل أنها حدود وضعها مجلس الأمن لمرحلة تسبق المفاوضات وتؤسس لها، وهي البنود التي تتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين.

ما نأمله من لقاء أستانة المقبل هو البحث في هذه البنود من القرار الدولي، فإنْ تمكن الروس من تحقيق مرحلة بناء الثقة التي يرفض النظام تحقيقها فسيكون ذلك إنجازاً كبيراً يمهد لمفاوضات جادة في جولة جنيف المقبلة في شهر فبراير 2017، وربما تستطيع روسيا بذلك أن تقنع السوريين والعالم كله أنها حقاً تريد التحول من كونها طرفاً رئيساً في الصراع الدموي لصالح النظام إلى دور يبحث بجدية عن حل عادل لقضية الشعب السوري.

ومهما تفاءلنا أو تشاءمنا بما قد ينتج عن لقاء أستانة من اتفاقيات مقبولة أو مرفوضة، فإننا ندرك أن هذا اللقاء لن يحل القضية، ولن يكون النهاية. وبما أننا نتفاعل بإيجابية مع هذا اللقاء، فإننا نحرص على أن ينصبّ الاهتمام على شمولية الهدنة، فلن يشعر السوريون بوجود وقف لإطلاق النار ما دامت النيران تحرق وادي بردى ومناطق أخرى في سوريا مثل غربيّ حلب ومحافظة إدلب، ولا بد من رؤية سياسية حكيمة تجنِّب المدنيين ما يحدث من دمار في الحرب الدولية المعلنة على الإرهاب، وحسبنا أن نرى حقيقة أن المواطن البريء من شرور الإرهاب هو الذي يدفع حياته وقوداً في هذه الحرب، وما دام الجميع يبحثون عن حلول سياسية فلا بد من إيجاد حلول لإنقاذ المواطنين المهددين بالإبادة في حرب ليست حربهم، بل إنهم لو تمكنوا من مكافحة الإرهاب لكانوا أول المقاتلين ضده.