٢٦ ديسمبر ٢٠١٥

٢٦ ديسمبر ٢٠١٥

لم يسبق أن وصل التوحش في سوريا طوال السنوات الخمس الماضية إلى المستوى الحالي؛ حيث القتل، والاعتقال، والتهجير، والدمار اليومي في كل مكان، وهو في تزايد كمي يفوق ما كان يحصل في السابق، وهذا يشكّل نقلة نوعية في تاريخ الصراع في سوريا، الذي شهد هبات من العنف الوحشي، لكنه الآن صار مستمرًا ومتصاعدًا وحجمه أكبر بصورة لم تحدث من قبل.

وليس من باب المبالغة، أو من باب الاتهام السياسي، أن التطور الجديد مرتبط بالتدخل الروسي الذي دخل شهره الثالث، حيث تواصل الطائرات الروسية غاراتها اليومية على أغلب المحافظات السورية من حلب في الشمال إلى درعا في الجنوب، ومن أرياف اللاذقية في الغرب إلى دير الزور شرقًا مع تركيز في عملياتها على حلب وأرياف اللاذقية، وإدلب، وحماه، لتقصف تجمعات سكنية وتجمعات تشكيلات المعارضة المسلحة الموصوفة بالمعتدلة، في حين تشن عمليات محدودة على مناطق خاضعة لتنظيم داعش في الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي، وفيها جميعًا لا يتجاوز حجم الهجمات على «داعش» عشرة في المائة من مجموع الهجمات.

ويقال إن الطائرات الروسية تستخدم في عملياتها القنابل العنقودية المحرمة دوليًا، وتسبب مقتل وجرح وتشريد آلاف السوريين يوميًا، وهو مظهر مباشر من مظاهر التوحش الذي يقارب في مظاهره التوحش الذي تركه الروس في غروزني عاصمة الشيشان في تسعينات القرن الماضي، حيث حوّلوا المدينة إلى أنقاض وأهلها إلى أموات ومشردين.

والأهم من القصف الروسي ونتائجه في مظاهر التوحش في سوريا، هو تداعيات العمليات وأثرها على قوى الصراع، الأمر الذي جعل الأخير يدخل في مسارات أعمق من التوحش. فالنظام الذي استشعر القوة بعد التدخل الروسي عمد إلى استجماع قوته في تجنيد مزيد من قوات الاحتياط، وفي الجمع الكيفي للشباب السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرته وزجهم على الجبهات في محاولة منه لاستغلال المساعدة الروسية واستعادة السيطرة في مناطق، كان قد فقدها في وقت سابق، دون أن يعنيه ما يصيبه من خسائر بشرية نتيجة مغامراته، وانضمت إلى هذه الهجمات قوات حلفائه من الإيرانيين وميليشيات حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية على أمل تحقيق مكاسب ميدانية في وقت يجري فيه الحديث عن قرب مفاوضات بين النظام والمعارضة، مما يتطلب تعزيز قوة النظام وسيطرته قبل الدخول فيها، إذا حصلت.

أما الأثر المباشر لمظهر التوحشي الروسي لدى المعارضة المسلحة المعتدلة، فكان شديد القوة هو الآخر. إذا دفعتها العمليات الجوية الروسية، وكذلك الهجمات العسكرية للنظام وحلفائه إلى إعادة ترتيب أوضاعها وتحسين علاقاتها البينية للدفاع عن نفسها وعن حواضنها الاجتماعية في التجمعات السكانية، ونظمت على نحو سريع عمليات الدفاع، وشن الهجمات المضادة، وهذا ما حصل على نطاق واسع في أرياف حلب وإدلب واللاذقية في الأسابيع الأخيرة، لأنها شعرت بأن المعارك باتت معارك حياة أو موت، ولعل معارك جبلي التركمان والأكراد في ريف اللاذقية ومعارك جنوب حلب أمثلة حية، تسببت في مقتل وأسر وجرح مئات من جنود النظام وحلفائه من الإيرانيين والميليشيات، وهو شكل من أشكال وحشية الصراع المتصاعد.

ولم تقتصر تداعيات التدخل الروسي ووحشيته على ما سبق، بل امتدت إلى قوتين أخريين من قوى الصراع، وهما تحالف الأكراد «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة، و«داعش» من جهة ثانية. فقد عزز تحالف الأكراد، رغم مشكلاته الداخلية وصراعاته في تل أبيض وبالقرب منها، من توجهاته في الحرب على «داعش» فأعاد تنظيم قواته وعزز قدراتها مستفيدًا من الدعم الدولي للتوجه نحو معقل «داعش» في الرقة، الأمر الذي يؤشر لقرب معركة كبرى هناك، ستظهر فيها إشارات التوحش على نحو ما كانت عليه معارك عين العرب - كوباني في العام الماضي. أما الأبرز في تداعيات التدخل الروسي ووحشيته عند «داعش» فقد تجلت على نحو مختلف مقارنة بما كان عليه الوضع لدى كل الأطراف الأخرى في سوريا، فإضافة إلى استمرار «داعش» في توحشه التقليدي، فإن التدخل وما أحاط به، دفع «داعش» إلى انكفاء داخلي، عبر عن نفسه في خوض معارك داخلية، كان من نتائجها صراعات وتصفيات للكثير من قياداتها وكوادرها، كما حدث مؤخرًا بين قادة «داعش» في البوكمال، فأضاف ذلك ضعفًا إلى ضعفها في مواجهة التحالفات، التي تستهدف وجود التنظيم في سوريا.

خلاصة القول في الواقع الراهن، إن التدخل الروسي بمجرياته وبما تركه من أثر على الصراع، فإنه خلف وحشية متزايدة ومتواصلة، يمكن أن تستمر ما لم تحصل تطورات جدية في دفع البلاد نحو عملية سياسية لحل القضية. وفي كل الأحوال، فإن الصراع مستمر ومتصاعد في أغلب جبهاته، حتى الوصول إلى قرار دولي ملزم تحت الفصل السابع في سوريا.

٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

لما استشهد بعض قيادات الصف الأول في الغوطة في عمليات التحرير الأولى لتلك الأرض المباركة .. كان وقع استشهادهم صعباً ، فهم القادة الذين واكبوا الثورة منذ لحظاتها الأولى ، وهم أول من حمل السلاح بوجه عصابات الأسد ، ولهم يعود الفضل بتحرير أغلب المناطق العسكرية التي ذاق منها الناس الويلات ..

كانوا قياديين بحكمتهم ، وعزيمتهم ، وقد وهبهم الله القدرة على القيادة ، فكانوا من النوادر .. استشهادهم في المعارك كما يروي زملاءهم من القياديين ، كان خسارة مضاعفة لهم ..

خسارة بطل وقائد وثائر وخبير .. وعندما عين مكانهم شباب الصف الثاني كان ذلك لمجرد ملء الفراغ ومتابعة العمل الثوري والمعارك لما تنتهي بعد .. ولكنهم فوجئوا بشباب الصف الثاني الذين استلموا قيادة المجموعات ، وحملوا عنهم الأمانة ، فوجئوا بهم ليس أقل منهم قوة وحكمة وحنكة ..

وقد قيل عندما استشهد شباب أمثال (الموت) و(أبو حسان الملح) و (أبو علاء) و (أبو عدنان طعمة) و و(أبو محمود البطل) و(الضو) وغيرهم ، قيل : لن يأتي مثلهم .. (ومثلاً "الموت" تقبله الله عنما كان يرى الناس يهربون من جيش الأسد يحمل سلاحه ويلحق بالجيش المدجج بالسلاح ويواجهه ، حتى لقبوه "الموت") .

ولما استلم شباب الصف الثاني القيادة إذا بهم يظهر لديهم من القيادة والحكمة والشجاعة ما يماثل أسلافهم .. بل ويزيد عنها .. رأينا فيهم القوة والحزم والشجاعة والحكمة والمهارات .. اشتهد قائد فخلفه قائد .. واستهشد خبير فعقبه أخبر منه .. واستشهد قناص فعقبه أمهر منه .. ..... وعندما استشهد قادة أحرار الشام ، بل جميع قادة الصف الأول فيها ، كان الكثير يراهنون على كامل الحركة أنها لن تصمد وستنهار بسبب فراغ كبير خلّفه فقد أغلب قياداتها وشرعييها وقادة ميدانيين وغيرهم .

ولكن الله تعالى أكرمها بقادة ظهروا لمجرد ملء الفراغ ، ولكنم في الحقيقة كانوا قياديين ، وأبطالاً وحكماء .. حافظوا على الحركة وتماسكها ووحدتها ومسيرتها . .........

لن يعدم جيش الإسلام ذي التاريخ العريق في الحروب والمعارك أن يكون بين كوادره الأبطال القياديون الذين يتابعون المشيرة .. لن تفقد الغوطة نورها في سماء مليئة بالنجوم الزاهرة ... لن تغمد سيوف وفي الأمة أبطال وشباب سيتابعون المسيرة ..

فأمة فقدت الحمزة ومصعب وعمار وجعفر وزيد ، أنجبت مثلهم أبطالاً قادوا الجيوش وفتحوا الدنيا .. رحم الله القائد "زهران علوش" ورفاق دربه من الشهداء كنائبه وغيرهم .. وأخلف على الأمة خيراً .. ستبقى الثورة مستمرة ، بنور يسطع من دماء الشهداء .. فنحن بشهدائنا مضينا بعزم وثبات ، وباستشهاد القادة الميامين ستبقى الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها .

٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

عذراً شيخ زهران علوش ، من الممكن اليوم أن تكون قد قتلت و فارقت الحياة ، لكن سبق و أن قتلت مئات المرات ،تارة بالخيانة و تارة بالتشكيك بولائك ، أخريات ببيعك قوتك لصالح فلان من الدول أو عين من المخابرات ، ورغم ذلك بقيت واقفاً .

يقول كثيرون أن زهران علوش يتحمل مسؤولية كبيرة مما جرى للغوطة ،و أنه مسؤول عن كف يد النظام لقربه من دمشق ، وأنه و أنه وأنه ..و يصل البعض لحد وصفه بأنه يد النظام ، و ألعوبة الدول و...و....

عذراً شيخ زهران ما قدمته عجز عنه الكثيرون و الكثيرون جداً ، لم تكن اعتباطياً و لا صاحب رؤية مغايرة للشعب في أي يوم من الأيام ، قتلوك مرات و مرات ، هاجموك بكل شيء حتى في ندرة الأمطار ، و شككوا بعملك و جهادك ، وحولوه إلى تجارة تارةً ، أو إلى البحث عن المال أو المنصب .

جُيّش للحرب عليه آلاف الأقلام و مئات المواقع ، ليشوهوا صورته ، و يحولوه إلى منبوذ في الرأي العام الخارجي ، فيما كان للحملات رد فعل عكسي على الأرض ، فازدادت قوته العسكرية و ازدادت أعداد جيشه ، و حافظ على وجوده في أخطر رقعة على وجه الأرض ، و واجه كل أصناف القصف و كل أنواع الخطط و أعتى الفرق العسكرية ، و أوجع النظام و كل من سانده من مليشيات و دول ، و بقي شوكة في حلوق جميع أعدائه الفعليين ، و المتخفين بثوب الثورة .

كانت لي جلسات طويلة و كثيرة مع معارضيه الوهميين ، منتقديه الجالسين ، و سمعت من الأحاديث عنه ما يكفي لأن يكون عبارة عن "مسخ" أو سرطان في جسد الثورة .

لكن في المقابل بحثت في حنايا جيش الاسلام و في تفاصيله ، في تنظيمه و جهوزيته و آلية عمله ، لم أجد ما بخالف الحق و المنطق .

قامة كـ"زهران علوش" لم تكن في يوم من الأيام عالة على الثورة ، و لم يكن في شخصه أي مشكلة أو سبب في تأخير النصر ، و مع غيابه اليوم ستفقد الثورة أحد أبرز وجوهها الذين بقوا طوال السنوات الماضية ثابتين على مواقفهم ، و قدموا و اجتهدوا و ضحوا ، شاء من شاء.

الشيخ زهران سبق و أن قتلك ذوو القربى ... و لكنك ظفرت بطعنة الأعداء

٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

بعد دخول روسيا في معادلة الثورة السورية بشكل مباشر وعلني وميداني كنا نتوقع أن تتكثف الغارات الجوية على جبهات القتال .. وعلى مقرات الثوار .. فضلاً عن مقرات "تنظيم الدولة" وآبار نفطه ، ومصادر قوته .. كنا نتوقع أن لا يهدأ الطيران الروسي في تجوله في سماء سوريا من جنوبي حوران إلى شرقي الرقة وصولاً لشمال حلب ، مستهدفاً المقرات والجبهات ، موجعاً الثوار ، مكثراً من خسائرهم ..

ولكن ما نتج عن كل هذه الغارات ، وما ركّز عليه الطيران ، سواء طيران النظام سابقاً أو الروسي الآن إنما هو الأسواق والمدنيين والبنى التحتية .. في غوطة دمشق التي كل ما حولها جبهات قتال شرسة ، تشكل خطورة على النظام ، تركز القصف على أسواق دوما وحمورية وعربين وغيرها ..

إضافة لقصف المشافي الميدانية والمراكز المدنية .. في ريف إدلب ، كان لسوق أريحا المكتظ بالمدنيين نصيب من جريمة مروعة ، كان المستهدف فيها فقط الأهالي .. في الوعر أيضاً نالت من قصف وطيران النظام الشيء الكثير .. في الرقة .. حيث مراكز ومقرات "تنظيم الدولة" كان المدنيون على موعد مع قصف استهدفهم ، وذهب بالأطفال والنساء ضحايا مجازر مروعة ..

حلب -القسم المحرر منها- لم أيضاً تسلم من ذلك القصف ، الذي تحاشى الجبهات ومقرات الثوار وأماكن تجمعاتهم ، وركز على البنى التحتية والمشافي الميدانية .. .. حتى أن الأمم المتحدة -والتي لم نعهدها تتكلم- تكلمت عن تعمد استهداف البنى التحتية في حلب ، بما فيها وحدات المياه ..!

طبعاً لا يتحاشى القصف الروسي الثوار كلياً ، ولا يستثنيهم من غاراته ، ولكن حجم الأذى والأضرار والتعمد الواضح في القتل كان موجهاً للمدنيين أكثر منه للثوار المسلحين .. ما السر وراء ذلك ..؟ ولعلنا نذكر بعض النقاط الهامة في ذلك الاستهداف لعلها تتضح الصورة قليلاً :

- الثوار هم (مجاهدون) باعوا حياتهم للموت في سبيل حماية أهاليهم ، لذلك فإن قتلهم لن يفلّ من عزيمتهم بل

سيزيد منها .

-

بينما المدنيون هم أهل الثوار وحاضنته الشعبية ، ومصدر دعمه وسنده ، وبالتالي فإن تعرضها للخطر يشكل قلقاً كبيراً للثوار وعنصراً ضاغطاً عليه ، خصوصاً عندما يفقد الإنسان أماً أو زوجة أو أباً وأخاً عزيزاً ..

-

- إن السعي المحموم للحصول على تنازل سياسي من قبل الثوار، لا يمكن الحصول عليه إلا بعد الضغط الكبير على الثوار ، والاستمرار في نزيف الدماء .. مما يجعل جميع الأطراف تتنازل لإيقاف الحرب ولو بأي ثمن كان ..

-

- المجتمع الدولي يصرّ على روسيا وإيران ألا تنتصر انتصاراً كاملاً ، لذلك ترى أن الانتصار الساحق حين يكون متاحاً للأسد يخرج التاو من بطن الأرض ، وحين يتقدم الثوار ينقطع الدعم ، ويسمح للروس أو حزب الله بارتكاب المجازر . لذلك يشبعون رغبتهم بالقتل لا ينهي معركة ، بل يبقي الدم مسفوحاً والخراب دائماً .

-

- تشكّل الثورة بطرفيها العسكري والمدني تحدياً كبيراً لنظام الأسد ، لذا فإنه حين يعجز أمام العسكري ينتقم من المدني لينفث عن غضبه ، ويري نفسه بموقع المنتقم أمام حاضنته الشعبية التي تنتشي بكثرة القتل .

-

- عقلية البعث ما تزال مسيطرة ، وهي تتلاقى مع العقلية الروسية بشكل كبير ، لذا فإنه يريد الانتقام من كل بشر وشجر وحجر خرج عن سيطرته .. ..

-

لذا فليس أمام الثوار إلا الاستمرار وليس أمام أهلنا إلا الصبر وليس أمام السياسيين إلا الثبات وليس أمامنا إلا أن نستمر بدعم أهلنا وتثبيتهم والعمل على حمايتهم حتى يأذن الله لهذه الثورة بالنصر الكبير المبين .. إن شاء الله ..

٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

تطغى في الآونة الأخيرة الأحاديث المتناقلة ، عن وجود خطط تم البدء بها لسحب القوات الايرانية وما يدور بلفيفها من مليشيات شيعية من سوريا ، باتجاه العراق و العودة بجزء آخر إلى ايران ، ضمن تعهد روسي للعالم عموماً ، و للفريق "السني" على وجه الخصوص ، مقابل التغاضي عن التوسع المصلحي الروسي في سوريا .

هذا الكلام الذي ينتشر هنا و هناك ، لا يعدو عن مجرد "ذر للرماد" في العيون ، بغية تهدأت روع العالم "السني" ، ومن الممكن أن يكون صحيحاً ، و لكن لن يجد له في الواقع مكان ، لعدة أسباب ، أبرزها الغاية "العقائدية" لإيران في سوريا .

فالمعروف أن روسيا يحكمها منطق "المصلحة" ، و تدور في فلكها سياستيها و حربها و سلمها ، ومن الممكن تحارب كل شيء بغية المصلحة و أن تهادن الشياطين لنفس السبب ، في حين أن الأمر أعقد من ذلك بالنسبة لإيران التي تحكمها "ملالي" ثيوقراطيين ، يوظفون كل شيء لتحقيق أهداف مزدوجة "سياسية – دينية" ، و ان كانت الأخيرة أولى بالرعاية ، فهي تمهد الطريق للأولى .

تعمل روسيا على مبدأ "اللعب وحيداً" دون شريك أو محاصص في القسمة ، و قد دأبت في الفترة الماضية على توجيه ضربات موجعة للقوات الايرانية في سوريا ، بقصف نقاط تتواجد فيها و قتل قياديين بارزين ، بغية الضغط على ايران ، كي تتمكن من تحقيق هدفيها ، المتمثلين برفض الشريك ، و الثاني الحظي بقبول المجتمع "السني" المتخم بالمال بدون السلاح .

و لكن الضغط الروسي الذي يطبل له بعض "السنة" ، فرحاً بألم ايران ، لن يكون ذي فعالية ، لأن الأمر بالنسبة ايران هو مصير "طائفة" ، تحمل في أفكارها من التعصب و التشدد ما يمكنها من قتل العالم بأسره بغية الحفاظ على وجودها.

المتعمق في المذهب الشيعي ، يجد أن بلاد الشام عموماً و سوريا و فلسطين على وجه الخصوص لها من القيمة الكثير للشيعة ، وأن ايران لن تضحي بهذه الفرصة الذهبية التي جعلت من قواتها التواجد بأقرب مكان لـ"القدس" ، لتبقى مرابطة فيه حتى ظهور "مهديهم" و الدخول في عداد جيشه لتحريرها من "المحتلين" ، و الظفر بالجنة .

ولا يوجد على أجندت الشيعة حالياً عملية تحرير القدس من يد اليهود ، و إنما ستقتصر مهمتهم ، على الاقتراب من الحدود لا أكثر ، بانتظار "الفرج" عن المهدي المتخفي منذ ١٢٠٠ عاماً و المنتظر للأمر الإلهي ، ليخرج و يعلن انطلاق علائم الساعة الكبرى "القيامة".

هذا الاستعراض للفكر الشيعي ، الذي يحكم ايران فعلياً و بقبضة حديدة ، ليس الا دليلاً على أن ايران لن تتراجع عن تواجدها في سوريا تحت اي ظرف أو خسائر مهما بلغت ، و ستعمل على استبدال قواتها القتيلة ، بأخرى فتية لمواصلة المعركة حتى تحقيق الرؤية .

و يكفي قول قائد "فيلق قدس" قاسم سليماني بأن خامنئي ، وهو مندوب المهدي للبشر ، أمره بأن يحرر حلب ، ليقضي على رؤية "دابق" ، لو كلفه الأمر مئة ألف قتيل .

٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

تساؤلات كثيرة تجول في أذهان الآلاف من المتابعين لتطورات الوضع الداخلي في محافظة درعا شعلة الثورة ، التي انطلقت منها الشرارة الأولى لمسيرة النضال والتحرير من استبداد عائلة الأسد وملالي طهران ، هذه التساؤلات يرددها الكثير في الشمال والجنوب عن سبب الهدوء الذي تشهده محافظة درعا وتوقف جميع الأعمال العسكرية فيها إلا بعض المناوشات الضئيلة مع قوات الأسد ، لا بل التراجع الكبير لفصائل الثوار أمام قوات الأسد التي تقدمت وسيطرت على عدة مناطق دون أن تحرك الفصائل ساكناً أو ترد بعملية عسكرية لاسترجاع هذه النقاط .

درعا نائمة في وقت تكالبت فيه كل شيعة إيران والعراق ولبنان وروسيا ودول أخرى للثأر لزينب ونصرة الحسين ، درعا نائمة في الوقت الذي دخلت فيه روسيا على خط المواجهة المباشر وبدأت تقصف محافظات الشمال بقوة بطائرات متطورة وصواريخ بالستية حديثة ،درعا نائمة دون أن تجد من يجيبك عن سبب نومها ورقادها والجهة التي تقف وراء ذلك ونوع الكفر أو الغضب الذي سيحل بمن يوقظها من سباتها ويشعل جبهاتها ....

وعن سبب نوم درعا يعلل البعض أن قتال عناصر تنظيم الدولة قد أرهق الفصائل هناك فجاء الرد من ريف حلب الشمالي بأن أبطالهم يصاروعون على ثلاث جبهات بينها جبهة بطول 40 كم مع التنظيم الدولة وجبهات النظام وقوات البككة الكردية ومع ذلك بقي ريف حلب شامخاً صابراً مدافعاً عن الدين والأرض. ويبرر آخر بأن قوات الأسد تفوقهم قوة وعتاد وقد جمعت لهم العدة وأعدت التحصينات ، فيأتي الرد أن ريف حلب الجنوبي الذي يتعرض كل يوم لأعنف غارات جوية من الطيران الروسي وسط تهافت كل ميليشيات الشيعة للمنطقة لقتال الثوار ومع ذلك فالصمود عنوانهم وقتلى عصائب الشيعة تملأ شوارع بلدات الريف الجنوبي وحقولها.

هذا النوم بات كنومة أهل الكهف بل أكثر ، فدرعا لا ينقصها رجال وفصائل وعتاد ، فهي من واجهت قوات الأسد وشرطته بالحجارة والصدور العارية ، فأين رجالها اليوم مما يحدث في سوريا من قتل في الغوطة وإدلب وحلب واللاذقية ، أين رجالات درعا وشيوخها من أنات الثكالى وأوجاع الجياع في مضايا والزبداني وغوطة الشام ألا تستوجب نصرتهم والزود عنهم ماأمكن للضغط على النظام وإرضاخه لفك الحصار بقوة السلاح وعزيمة الرجال .... رجال أهل درعا الأشداء .

هذه التساؤلات عن غفلة درعا وسكوتها على الضيم ونصرة إخوتها باتت كثيرة وعديدة وباتت الإجابة عنها معقدة تحتاج لرجال يخطون سطورها برصاص البنادق على جبهات العز لتعود درعا رمز الثورة وشعلتها الى موقعها الصحيح وتعود لتأخذ الدفة في خط طريق الحرية المنشود الذي قدم لأجله الألاف أرواخهم رخيصة ومازالوا ....

٢٤ ديسمبر ٢٠١٥

٢٤ ديسمبر ٢٠١٥

17 يوماً بقيت من زمن «المهلة» التي كان الكرملين يتخيّل أنها بأيامها المئة كافية لاستئصال جميع المعارضين للنظام السوري. ترتفع حصيلة الغارات الروسية إلى ألفي قتيل، يتمدّد الخراب فوق خراب، ويتسع اليأس على خريطة سورية المنكوبة.

وهي ثكلى مع شعبها الذي يستخدمه النظام حقل رماية، ومعه الميليشيات الحليفة، والنظام الإيراني والقيصر الروسي. ولا يتردّد الإسرائيلي في انتهاز الفرصة، فيضرب في القلب، ولا يأبه بوعيد الرد.

هؤلاء جميعاً أطبقوا على سورية والسوريين الذين يسألون كل يوم: كم مرشحاً للقتل بغارة أو برميل متفجّرات أو رصاص قنص؟

لعل كثيرين منهم بعدما تجاوزوا عتبة اليأس، لم يعودوا يكترثون للسؤال، حقل الرماية شاسع، وأسماء الضحايا تحوّلت أرقاماً. أما «زوبعة» الأمل التي أثارها قرار مجلس الأمن بإمكان وقف الحرب المجنونة قريباً، بعد إطلالة العام 2016، فاتضح أنها أيضاً صناعة روسية. هكذا لا ترى المعارضة السورية ضوءاً في نهاية النفق الطويل، ولا ترى في حديث الأمم المتحدة عن جولة مفاوضات مع النظام في كانون الثاني (يناير)، سوى اختراعٍ لوهم في الوقت «الضائع».

فمن يضمن وقف النار، فيما الفصائل المقاتلة محاصَرة، متوافقة على الحد الأدنى من تماسكها، و «داعش» و «النصرة» خارج حسابات التفاوض، بداهةً؟... والخلافات على تصنيف التنظيمات الإرهابية تراوح مكانها، وموسكو لن تضمن رحيل الرئيس بشار الأسد من السلطة، والمعارضة لا تعتبر الوقت مناسباً للتفاوض؟

وكالة «نوفوستي» تحتفي بتسلُّم الجيش الروسي قريباً «صواريخ أس 500 المرعبة»، ومَنْ يدري هل يأمر الرئيس فلاديمير بوتين باستخدامها في حقل الرماية السوري، ليثير رعباً في قلوب «الإرهابيين»؟ أم هو يجهّزها لردع «السلطان العثماني الجديد» كما يطلق بعض الإعلام الروسي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي «تمادى» مع القيصر؟

منظمة العفو الدولية تتهم الروس بارتكاب جرائم حرب في سورية، وهم يكافحون «الإرهاب»، ويشدّون أواصر التنسيق مع إسرائيل التي اغتالت سمير القنطار القيادي في «حزب الله»، حليف إيران شريكة الكرملين في حماية نظام الأسد... مع ذلك، لا سبيل لدى موسكو لتبرئة نفسها من إطلاق اليد الإسرائيلية في تصفية حسابات على الأراضي السورية، ربما في مقابل شراكة أخرى لمصلحة النظام.

وبصرف النظر عن الحسابات المتشابكة لما تبدّل في سورية منذ التدخُّل العسكري الروسي لتمرين عضلات بوتين، ما لا يمكن التشكيك فيه هو أن الكرملين ما زال بعيداً عن فرض تسوية، ظن كثيرون بدايةً أنه سيُمليها بالقوة على النظام ومعارضيه، حفاظاً على الدولة السورية وموطئ نفوذ.

وأما ادعاء الروس الاعتماد على إشراف دولي لدفع التسوية على سكة الحل، فينتظر لاختباره قدرة الأمم المتحدة على جمع النظام والمعارضة الشهر المقبل، إذا قبِل الأول التفاوض معها، وارتضت هي التوقيت فيما الغارات الجوية تنتزع منها على الأقل، المبادرة الميدانية.

لا يوحي تصعيد الضربات الجوية الروسية وغارات النظام السوري بالبراميل المتفجّرة، سوى بتحرُّك لإجهاض مفاعيل مؤتمر الرياض، مهما ادّعت موسكو حرصها على تسوية سياسية قريبة. فالتشكيك بأهدافها لم يتبدّل: طموحها خَنْق المعارضة المعتدلة، وإعفاء النظام من تبعات التفاوض. على الأرض، لا شيء يوحي بأن أقوال الكرملين وجه آخر لأفعاله. وكلما انتزعت موسكو تنازلاً من الأميركيين- مثل تخلّيهم عن أولوية تنحّي الأسد- مالت أكثر إلى الصواريخ «المرعبة»!

مَنْ تُرعِب ومَنْ تقتُل ومَنْ تُشرِّد؟ بعد نحو مئة يوم من الغارات الجوية والصاروخية، لا أحد يظن بعد، أن أبو بكر البغدادي سيرفع الراية البيضاء للقيصر قريباً. مئة يوم إضافية لجنون القتل والدمار الشامل؟ ما الذي يتبدّل إن احتمى هذا الجنون بـ «إشراف دولي»، واستسلام أميركي حتى الرمق الأخير؟

ومرة أخرى، يتبيّن حجم الخديعة باستخدام «الدواعش» ذريعة لتدمير سورية وقتلها من أجل إنقاذ رأس النظام... فوق الخراب.

مجدّداً، يرفع جلاّدٌ راية رعب القتل، باسم السلام. الكثير تبدّل في العالم ليبقى أسير الدهشة، شاهد زور على المأساة الكبرى، يحصي النعوش.

مواكب موت، طوفان نزوح... رجال للقتل، نساء للتشرُّد، وأطفال للبيع.

٢٤ ديسمبر ٢٠١٥

٢٤ ديسمبر ٢٠١٥

ليس هناك مثل مأساة سوريا، عرَّت الوجوه المختبئة خلف الأقنعة المزيفة على خشبة المسرح السياسي العربي. هناك، على أرضها، أيضًا قُتل سمير قنطار، هوى نجم آخر من نجوم حزب الله، أيضًا لم يهتم به أحد، رغم أن حزب الله منحه لقب الشهادة، وأقام له سرادق العزاء، وقبلها كان قد علق على صدره وسام البطولة لأن إسرائيل سجنته. الذين احتفوا بـ«شهيدهم» موظفو أعضاء الحزب من المكلفين بإصدار بيانات القتلى، التي لم يعد أحد يريد إعادة طباعتها أو نشرها. قال البيان: قنطار قتله الإسرائيليون، رواية غير مقنعة لأنه لا يوجد لديهم حافز لقتل من يحارب عنهم وبعيدًا عن حدودهم، في ريف دمشق. وهناك من قال: قنطار راح ضحية قصف خاطئ من قبل الطيران الروسي. وجنح البعض إلى القول: لقد طعن من الخلف، من قبل حزب الله. ويبقى الادعاء الوحيد المعقول ما قالته المعارضة السورية إنها: هي من دفنته تحت ركام المبنى ذي الستة أدوار الذي قصفته. والحقيقة لم يبالِ أحد كثيرًا بمن قتل قنطار، لأنه مات يحارب دفاعًا عن إيران ونظام الأسد وحزب الله.

وقد توقظ اللامبالاة، التي رافقت نبأ مقتل قنطار، حزب الله والمنظمات الأخرى المماثلة، أنه حان الوقت لإنهاء هذه المسرحية الكوميدية السوداء، المقاومة ضد إسرائيل والدفاع عن الأراضي اللبنانية السورية الفلسطينية المحتلة، لا أحد أصبح يصدقها. انتهت صورة حزب الله التي رسمها لنفسه، وصدقها غالبية العرب واللبنانيين، ربما باستثناء أهالي قرى الجنوب لأنهم كانوا يدفعون الثمن غاليًا، هم أقرب إلى الحقيقة على الأرض.

الذي فعلته مأساة سوريا وبشاعة النظام في ملايين العرب، عدا أنها هزت وجدانهم، صدمتهم في تاريخهم، رموزه ومقدساته. يتساءل الناس، هل الأبطال حقًا كانوا أبطالاً؟ أم كانوا تجارًا، أو وكلاء لمشاريع خارجية؟ وهل ما كان يقال لهم، لعشرات السنين، فيه شيء من الحقيقة أم كله كان أكوامًا من الخرافات؟

هل يستحق قنطار البطولة لأنه قتل عائلة إسرائيلية من ثلاثة أفراد، بينهم طفلة، أم أنه مجرم لأنه أيضًا شارك في قتل ثلاثمائة ألف إنسان سوري؟ سوريا هزت الضمائر والقناعات وتجبروا على إعادة قراءة الماضي من وحي اليوم.

لهذا، ليسمح الذين يقولون لنا إن اليوم غير الأمس، بتجميل الماضي والإصرار على أنه كان زمن السلاح والكفاح والقضية والأخلاق، والتبرؤ من فعل الحاضر، أن يعيدوا النظر. التفتوا إلى الخلف للسنوات الماضية.. للعشر، والعشرين، والثلاثين الماضية، ستجدونها مجرد فصول في كتاب واحد، سوريا خاتمته. المقاومة هي عنوان رواية بوليسية، نقرأ في النص عن طمس الأدلة وتزوير الحقائق، فمصطلح مواجهة العدوان كان يراد به الاستيلاء على الدولة اللبنانية، وابتدعت عبارة المقاومة من أجل إلغاء المقاومة، وأسست جبهة الممانعة كتحالف مع طهران للسيطرة على المنطقة.

نحن نقرأ الأخبار منفصلة عن بعضها، ولو قرأناها قصة واحدة، لفهمنا أن الذي قتل ثلث مليون سوري اليوم هو نفسه الذي اغتال عشرات اللبنانيين قبل عشر سنين. قتلهم ضمن برنامجه إلغاء الخصوم، من رفيق الحريري وجبران تويني وجورج حاوي وغيرهم. وقبلها حاول رجاله تنفيذ عملية اغتيال أمير الكويت الراحل، واستهداف شركات طيران وسياحة خليجية وعربية. وهكذا نستطيع أن نفهم الرواية عندما نعيد قراءتها من بداية تسلسلها، في الثمانينات قررت إيران، مع سوريا، الانخراط في حكاية مواجهة عدوان إسرائيل، وذلك ذريعة للبقاء في لبنان، لحمل السلاح، وخطف الأجانب، بعد أن تم التخلص من منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت أيضًا تزاحم النظامين الإيراني والسوري. إسرائيل غزت لبنان وأبعدت منظمة التحرير مع أن الذي نفذ محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، حجة للغزو، كان فصيلاً تابعًا لنظام الأسد. الأسد وإيران كانا المستفيدين الأكبر، وقاما بتبني مشروع المقاومة، وبه تم ترسيخ احتلال لبنان، وتعطيل مؤسساته وتهديد العالم من خلال منظمات تدار من قبلهم.

باسم فلسطين، تمت لهم الهيمنة على البلاد من المطار إلى الحدود، وفتحوا المعسكرات لتدريب العرب الآخرين لمقاتلة مواطنيهم في العراق والخليج واليمن وسوريا. كان ذلك بدايات مشروع إيران الإقليمي، ولنتذكر أن من شن كل الحروب كانت إسرائيل، وليست إيران أو سوريا أو الحزب، وأكثر رايات «المقاومة» التي رفعت غرست فوق البيوت المهدمة.

اليوم لم يعد ممكنًا الاستمرار في بيع تلك الرواية، مقاومة إسرائيل. ولا أدري إن كانت إيران وحزب الله والنظام في دمشق يعون كيف أن سوريا، المذبحة الأبشع في تاريخ المنطقة، قد بدأت تاريخًا جديدًا، لن يكون سهلاً تجاوزه ونسيانه. انتهت حكاية المقاومة والممانعة، التي لم تكن حقيقية في أي يوم من كل السنوات الماضية. وانتهى استغلالهم المأساة الفلسطينية.

٢٤ ديسمبر ٢٠١٥

٢٤ ديسمبر ٢٠١٥

أصدر مجلس الأمن الدولي، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في جلسة مميزة برئاسة وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، ورأس وزراء خارجية الدول الأعضاء وفود بلادهم، القرار رقم 2254 بشأن سورية، وعلى الأصح بشأن الصراع الدائر في سورية بين إرادة شعب مقهور تعرّض، ويتعرض يومياً للقتل بأبشع صوره وللتهجير والنزوح، على يد سلطة حكم استبدادية غاشمة، حيث سقط أكثر من 250 ألف سوري قتيلاً بفعل براميلها المتفجرة وقذائفها المدمرة، وتعرّض أكثر من 12 مليون سوري للتهجير والنزوح، فراراً من القتل والدمار، وما زال القتل والتدمير والتشريد مستمراً، بدعم مباشر من القوات الروسية التي دخلت إلى الساحة السورية لدعم نظام الأسد بتواطؤ أميركي غربي، لإنقاذه من الانهيار الذي كاد أن يتعرّض له. وتلك هي بيانات المؤسسات الدولية التابعة لمن أصدروا القرار الأممي المشار إليه، وتصادف أن يوم صدوره وافق مرور خمس سنوات على انطلاق الشرارة التي أشعلت ما تعرف بثورات الربيع العربي، عندما أشعل الفتى التونسي، محمد البوعزيزي، النار في نفسه، احتجاجاً على قهر سلطة نظام بن علي في تونس، وكانت نموذجاً للسلطة الاستبدادية في دول عربية عديدة.

اتفقت على القرار الأممي الخاص بسورية، أميركا وروسيا وباقي الخمسة الكبار أصحاب العضوية الدائمة في مجلس الأمن، ومعها القوة الأوروبية المُضافة المتمثلة في ألمانيا. وبالطبع، لم يكن أمام الأعضاء العشرة المؤقتين سوى الموافقة. يقول القرار، بوضوح، إن التغيير في سورية هو رهن بإرادة الغرب، ولن يتم إلا في الإطار والحدود التي يحددها الغرب، ولن يكون أبداً تغييراً ثورياً يفرضه الشعب السوري، لكن تعديلاً طفيفاً للشروط التي تحكم العلاقة بين السلطة والشعب مع بعض الضمانات الغربية.

يدعو القرار إلى حوار بين قوى المعارضة السورية (المعتدلة؟) ونظام بشار الأسد، للاتفاق على وقف استهداف المدنيين وإلقاء البراميل المتفجرة، وتدمير المدن والقرى والريف والحضر، بالطبع لإيقاف موجات تدفق المهاجرين السوريين الفارين إلى الغرب، ثم التفاوض حول تشكيل هيئة انتقالية، تدير عملية تعديلات دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف دولي. هي دعوة صريحة للمقتول بأن يستعطف قاتله للتوقف عن استباحة دمه، وعفا الله عما سلف، ثم يعمل الجميع لبناء نظام علماني، تعددي، منزوع الأيدولوجيات، دينية كانت أو قومية، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة الرئيسية، وليس هناك مانع من التخلص من رأس النظام، وذلك كله بالتوافق وتحت الإشراف الدولي.

وإذا تركنا سورية، واتجهنا إلى ليبيا واليمن، فإن الأمر لم يكن يتطلب قرارات من مجلس

"لا مجال لفرض إرادة الشعوب، ولا فرصة لانتصار ثوراتها، لكن فرض إرادة الغرب، للحفاظ على النظم القائمة"

الأمن، فقد لعب المبعوثان الأمميان في الحالتين الدور المطلوب. وكان قد سبق التخلص في ليبيا من رأس النظام في بداية انطلاق الحراك الثوري بتدخل دولي غربي مباشر. ولكن، لم يستطع الفرقاء استيعاب الإطار المسموح بالتحرك خلاله لضبط النظام الجديد، وكان عليهم أن يدخلوا في صراع دموي طويل لا ينتهي، ولن ينتهي، بغالب ومغلوب. كما تم إدخال عامل جديد، يمثل فزاعة للجميع، وهو داعش وتنظيم الدولة والإرهاب. وبعد شهور طويلة من الصراع والانقسام، لم يجد الفرقاء بدّاً من الاجتماع والتوافق على مضض، والتوقيع على اتفاقٍ يسعى إلى استعادة مؤسسات الدولة الرئيسية التي يرتكز عليها النظام، ثم إعادة بناء النظام على أسس جديدة، تكون أكثر مراعاة لبعض الحقوق والحريات للمواطن الليبي، أي تحسين شروط الحياة.

وبالنسبة لليمن، ومع اختلاف الظروف، فبعد أن كان قد تم الاتفاق على الحل التوافقي الإصلاحي المحدود، بإزاحة رأس النظام، علي عبد الله صالح، سلمياً، ومنحه ضمانات وحصانات له ولأسرته، والسير في إعادة هيكلة السلطة، بما لا يخل بركائز النظام ومؤسساته، بإشراف نائب صالح نفسه، الرئيس عبد ربه منصور هادي. تراجع صالح عن اتفاقه، وتحالف مع خصمه اللدود الحوثي، وقام بالانقلاب على الاتفاق في محاولة للعودة بالنظام إلى ما كان عليه، وهو أمر مرفوض تماماً من كل القوى الدولية والإقليمية، لأنه يفتح الباب من جديد أمام فكرة الثورة الشعبية الشاملة التي تسعى إلى فرض إرادة التغيير، وهو أيضا أمر غير مرغوب فيه، فكانت عاصفة الحزم، وكان على كل الأطراف اليمنية أن تدفع ثمناً غالياً، قبل أن تبدأ في القبول بما يطرحه الغرب عبر المندوب الأممي، فكانت اجتماعات سويسرا الأولى والثانية، للوصول إلى الحلول التوافقية، فلا تغيير ثورياً شاملاً تفرضه الإرادة الشعبية، ولا عودة لنظامٍ كان سبباً في انفجار الحراك الشعبي، ولا انفراد لطرف دون الآخر. ولكن، عودة مؤسسات الدولة، وسلطة توافقية، ومساحة من الحرية في إطار نظام مقبول غربياً.

ولا بد، هنا، من الإشارة إلى باقي النماذج التي أدركت مبكراً، كلٍ على طريقته، حقائق النظام الدولي وحدود ما هو مسموح به، وما هو غير مقبول. وأقصد، هنا، كلاً من تونس ومصر، مع الاختلاف الموضوعي بينهما. أدركت تونس الموقف مبكراً جداً، بحكم ظروفها وطبيعة تكوينها وتكوين القوى السياسية الفاعلة ومجتمعها المدني وقربها الحضاري من الغرب الأوروبي، مع محدودية دورها الإقليمي، وظروفها الديموغرافية، فتجنبت الصراع الداخلي الدموي الحاد، وخفضت من الثمن الذي دفعته من الدماء إلى الحد الأدنى، وعادت إلى مؤسسات الدولة، وعدلت من شروط تداول السلطة، في إطار تنافس سياسي أساسه الانتخاب.

أما مصر فكان عليها أن تخوض تجربة أكثر صعوبةً، وأكثر تكلفة أيضاً، فدفعت، وما زالت تدفع، ثمناً غالياً، في مقابل الحفاظ على المؤسسات الرئيسية للدولة التي تمثل أركان النظام، وهو ما تركز عليه كل أدبيات القوى الكبرى والمجتمع الدولي الذي يحكمه الغرب، وهو ما تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن 2254. وبالطبع، هناك حديث عن تحسين شروط العلاقة بين السلطة والشعب. وبالتالي، وجد النظام الحالي في مصر، على هذا الأساس، القبول والدعمين، الدولي والإقليمي، مع بعض التحفظات على الشأن الخاص بحقوق الإنسان... وفقط.

هكذا يبدو الأمر شديد الوضوح، لا مجال لفرض إرادة الشعوب، ولا فرصة لانتصار ثوراتها، لكن فرض إرادة الغرب، للحفاظ على النظم القائمة، والتي عبر عنها قرار مجلس الأمن 2254، وكل بيانات المبعوثين الدوليين، باصطلاح الحفاظ على مؤسسات الدولة الرئيسية، ولا مانع من استبعاد شخص الحاكم مع تأمين خروجه بسلام، لإحداث انطباع لدى الجماهير بأنها حققت انتصاراً ما، حتى لو كان وهمياً.

٢٣ ديسمبر ٢٠١٥

٢٣ ديسمبر ٢٠١٥

أخيراً، وبعد أن ضاق الفضاء السوري (والإقليمي) بجميع أنواع المقاتلات الحربية، الأميركية والروسية والفرنسية والبريطانية والأسترالية والكندية و... التي تصب، منذ أكثر من سنة، نيرانها ودمارها، وتجرب قنابلها الفتاكة في الشعب السوري، وعلى الأرض السورية من دون تمييز، باستثناء جيش نظام بشار الأسد، المفترض أن الثورة السورية اندلعت للتخلص من بطشه واستبداده و"ممانعته"، ها هو مجلس الأمن الدولي يخطو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، أي تعبيد الطريق لفرض حل سياسي للأزمة التي حصدت، حتى اليوم، أكثر من 250 ألف سوري، وشرّدت الملايين منهم، في سابقة لا مثيل لها في التاريخ الحديث.

وبطبيعة الحال، لم يكن ممكناً التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بالإجماع من دون موافقة الدول (الكبرى) نفسها التي تحشد بوارجها وطائراتها وصواريخها في المتوسط، وفوق الأجواء السورية (والعراقية). وقد عبّرت هذه الدول في مقدمة القرار عن "قلقها البالغ من استمرار آلام الشعب السوري، والوضع الإنساني المتدهور، والعواقب الخطيرة للإرهاب، وتأثير الأزمة على استقرار المنطقة وأبعد منها، وارتفاع عدد الإرهابيين (...)". وهذه كلها عوامل خطيرة ساهمت في تأجيجها وتفاقمها الدول نفسها التي غضت الطرف عن ممارسات نظام دموي، لم يتوان عن قصف شعبه بالبراميل المتفجرة وقتله بالسلاح الكيماوي وتهجيره بالملايين، وتهربت من تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه شعبٍ انتفض، منذ نحو خمس سنوات، من أجل حريته وكرامته. والأنكى أن القرار يعبر عن قلق مجلس الأمن من تأثير الأزمة على "الاستقرار في المنطقة وأبعد منها"، في حين أن "الاستقرار" في هذه المنطقة، وفي "الأبعد منها"، أي أوروبا والغرب، قد تُرك لنظام الملالي في إيران ولبعض الأنظمة العربية المتهالكة والموغلة في قمع حرية شعوبها، ولتنظيم "داعش" وحش الإرهاب الكاسر الذي ولد من رحمها.

أما وقد حزمت هذه الدول أمرها، بعد أن أصبحت متورطة، في شكل مباشر أو غير مباشر، في الأوحال السورية، فإن الخطة تقضي بإطلاق مفاوضاتٍ بين ممثلي المعارضة والنظام في يناير/كانون ثاني المقبل، والعمل على فرض وقف إطلاق النار، وإطلاق بالتالي مسار سياسي بإشراف الأمم المتحدة، لتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات مصداقية وممثلة للجميع، والسعي إلى صياغة دستور سوري جديد، في غضون ستة أشهر، تجري بعدها على أساسه انتخابات حرة خلال ثمانية عشر شهراً.

لكن هذه الخطة التي تنطلق من بنود مؤتمر جنيف 1 (30 يونيو/حزيران 2012)، الذي

"اتفقت واشنطن وموسكو على إبقاء مصير الأسد غير واضح في بنود القرار، ومادة للتفاوض في مرحلة لاحقة، كي يختبر كل منهما مدى جدية الطرف الآخر وتعاونه"

تحول إلى قرار في مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين أول 2013، يثير مجموعة تساؤلات وملاحظات وشكوك حول مدى استعداد مختلف الأطراف المعنية بالأزمة لتطبيقه، والقدرة على وضعه موضع التنفيذ. وأول هذه الأسئلة التي تطرح نفسها عدم تحديد موعد لرحيل بشار الأسد، أو حتى الإشارة إلى مصيره، فبعد أن كانت الدول الغربية، وتحديداً فرنسا والولايات المتحدة، تصر على رحيله، ورفض أي دور له في المرحلة الانتقالية، ها هي، اليوم، تصرف النظر عن هذا الشرط، بعد الهجمات الدموية التي تعرّضت لها فرنسا في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وبدء نوع من التنسيق السياسي والعسكري والاستخباراتي بين باريس وموسكو، فيما يبدو موقف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، خجولاً في مطالبته برحيل الأسد، ومن باب رفع العتب. فيما تصر إيران على التمسك به، وتسعى روسيا إلى إبقائه أطول فترة ممكنة، ورقة قابلة للتفاوض. ويقابل هذا التوجه إعلان المعارضة السورية، على لسان منسق عام الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، رفضها الدخول في عملية تفاوض مع النظام، إلا على أساس مبادئ جنيف1 وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على مرحلة انتقالية من دون الأسد، وتأسيس هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات.

ثم ماذا عن الآليات الكفيلة بتطبيق هذه الخطة على الأرض، وخصوصاً ما يتعلق بمسألة فرض وقف إطلاق النار الذي يؤكد القرار أنه "لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد "داعش" أو جبهة النصرة" ويطلب مجلس الأمن، في المقابل، من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "القضاء على الملاذ الذي أقامته هذه التنظيمات على جزء كبير من الأراضي السورية". إذ كيف يمكن تطبيق وقف إطلاق النار بين تشكيلات المعارضة المسلحة وقوات النظام، وفي الوقت نفسه، استمرار القتال والتصدي للتنظيمات الإسلامية المتطرفة، وخصوصاً في محافظات ومناطق يتداخل فيها الوجود، وتتشابك فيها المعارك بين الأطراف المتنازعة. فمن سيشرف، بالتالي، على عملية وقف إطلاق النار، ويضمن تطبيقه، لكي يتم الدفع بالمسار السياسي للمرحلة الانتقالية.

يلتقي قرار مجلس الأمن 2254، إلى حد كبير، مع ما جاء في بنود مؤتمر جنيف1 الذي بقي عملياً حبراً على ورق، نتيجة الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا حول دور الأسد الذي كانت موسكو تراهن، في البداية، على قدرته على سحق الانتفاضة، وتعتبر أنه ورقتها الرابحة لتعويض خسارة إخراجها من ليبيا، وبالتالي، تثبيت أقدامها في الشرق الأوسط. وهذا كان في منتصف 2012، قبل أن تنفجر، بعد سنتين، الأزمة في أوكرانيا وتتورط روسيا عسكرياً في القرم، وتستجلب عليها عقوبات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأمام تفاقم الوضع على الجبهتين، وقبل أن يكتوي بنار الإرهاب "التكفيري"، قرّر بوتين القيام بعملية هروب إلى الأمام، والتدخل مباشرة في الحرب السورية، مستفيداً من حال التردد والانكفاء التي تتخبط بها الإدارة الأميركية في سياستها تجاه أزمة سورية والمنطقة، وحالماً باستعادة أمجاد روسيا القيصرية. وما يجعل، اليوم، إمكانية احتمال تطبيق الخطة التي أطلقها القرار 2254 هو، على الأرجح، سعي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى لعب ورقة المقايضة بين التخلي عن الأسد وإطلاق يده في القرم، ورفع العقوبات عن روسيا، وما يسمح له، بالتالي، الانسحاب من سورية، قبل أن يتحول تدخله العسكري الذي مضى عليه نحو أربعة أشهر، من دون تحقيق إنجازات حاسمة على الأرض، إلى ورطة، وهو الذي كان قد قطع وعداً على نفسه، عندما أرسل مقاتلاته إلى سورية، في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسم الوضع خلال ثلاثة أشهر.

وربما لهذه الأسباب، اتفقت واشنطن وموسكو على إبقاء مصير الأسد غير واضح في بنود القرار، ومادة للتفاوض في مرحلة لاحقة، كي يختبر كل منهما مدى جدية الطرف الآخر وتعاونه. هذا إذا لم تسع طهران إلى تخريب التفاهم-التواطؤ بين الطرفين!

٢٣ ديسمبر ٢٠١٥

٢٣ ديسمبر ٢٠١٥

بغض النظر عن الجدل الدائر بشأن إمكانية تطبيق القرار الدولي بشأن سورية، رقم 2254، والذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 18/12/2015، فإن إصداره يعتبر، بحد ذاته، نتاج حدثين مهمين: التفاهم الأميركي/ الروسي حول المسألة الأوكرانية، والذي قام على رفع العقوبات الدولية عن روسيا، وقبول ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، في حال قبل سكان شبه الجزيرة الأمر، في استفتاء يجري بإشراف الأمم المتحدة، ووافقت الحكومة الأوكرانية على الضم. والحدث الثاني هو قبول الطرفين المتحكمين بالصراع في سورية بتسويةٍ تقوم على تنازلات وتوافقات متبادلة بينهما، تبدّت في بنود رئيسة، تعتبر مفتاحيةً لاتفاق الطرفين السوريين المنخرطين في الحرب الدائرة في بلادهما منذ نيف وأربعة أعوام. لم تكن هذه التسوية بين الجبارين قائمة بعد في مفاوضات جنيف 2 ففشلت، فهل يعني توفرها، اليوم، أن المفاوضات المباشرة بين السوريين ستفضي حكماً إلى حل في المدد الزمنية التي حددها القرار الدولي، وتتراوح بين ستة واثني عشر شهراً؟ أعتقد أن في تحليل القرار، ومتابعة علاقات الدولتين الكبريين، ومسارات صراعاتهما وتوافقاتهما، الإجابة عن هذا السؤال الصعب الذي تحول دونه اليوم انزياحات مهمة في القرار الدولي عن بيان جنيف 1، وزئبقية علاقات الجبارين، وما يشوبها من غموض، وتخضع له من مفاجآت.

لنبدأ بالجانب الإنساني من القرار الذي يغطي معظم ما يحتاج إليه الشعب السوري، في حال أريد له الانتقال من حال التمزق والتشتت الراهنة إلى حال يمكن التعايش معها. يدعو القرار 2254 إلى "وصول الوكالات الإنسانية السريع والآمن غير المعرقل إلى جميع أنحاء سورية، وخصوصاً في المناطق المحاصرة، وإلى الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال"، وإلى التنفيذ الفوري لقرارات دولية، سبق أن صدرت عن مجلس الأمن، بخصوص رفع حصار النظام عن المناطق التي يجوّعها ويقصفها بالبراميل ... إلخ، كما يدعو إلى "وقف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية بحد ذاتها. وضد المرافق الطبية والعاملين فيها، ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي". ويقرر "عودة اللاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي".

"ثغرات كثيرة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وهناك تراجعات خطيرة عن بيان جنيف، وهناك تناقضات بين فقراته ومسوغاته، وهناك، أخيراً، ضرورة لتكليف هيئة خبراء بدراسته بالتفصيل، وإصدار موقف رسمي ومعلن منه"

يجب أن يكون هذا الجانب جوهر إجراءات بناء الثقة، ولا بد أن يحظى بدعمٍ مطلق من المعارضة والجيش السوري الحر، وأن يكون نقطة جوهرية وأولوية في المفاوضات والحل يعتبر الالتزام بها وتحقيقها معيار أي انخراط جدّي في التفاوض، على أن يشمل وقف قصف المدنيين القصف الروسي/ الإيراني، ويلتزم الطرف الآخر بموعد الشهرين الزمني الذي حدّده القرار الدولي لتنفيذه. ويقدم أمين عام الأمم المتحدة بعده تقريراً تفصيلياً عن التنفيذ، يحدد فيه الجهات التي التزمت به، وتلك التي خالفته. ومن الضروري أن يعلن وفد المعارضة إلى المفاوضات منذ اليوم أن تلاعب النظام والجانب الروسي/ الإيراني بتطبيق الجوانب الإنسانية من القرار 2254 سيوقف مشاركته في المفاوضات، وأنه لن يعود إليها قبل تنفيذ جميع ما نص عليه حول هذا الجانب.

ثمة نقطة أخرى تتعلق بالاجتماعات التي عقدت في القاهرة وموسكو، وحضرها سوريون بدعوة من العاصمتين، ويساوي القرار بينها وبين ما يسميه "جدوى اجتماع الرياض، الذي تسهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلي حل للنزاع، وفقاً لبيان جنيف وبياني فيينا، في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف أساساً لانتقال سياسي". لأي سوري الحق في حضور ما يريده من اجتماعات، والقيام بما يطيب له من زيارات، وقد ذكر القرار القاهرة وموسكو في سحبة واحدة، لكن هذا لا يجوز أن يجعلنا نتعامى عن الفارق بين من اجتمعوا تعبيراً عن موقف سوري، وأولئك الذين عبرت اجتماعاتهم عن قبولهم بمواقف الدول التي دعتهم، ولم تكن في أي وقت متفقة مع مصالح الشعب، أو معبرة عنها، بل لعبت الدور الرئيس في انزياح القرار رقم 2254 عن بيان جنيف، وأن مساواة جميع الاجتماعات لا بد أن يكون مرفوضاً، وأن من يمكن أن يدعى للانضمام إلى الوفد المفاوض يجب أن يكون موافقاً على برنامج العمل الوطني الذي بلوره الائتلاف شرطاً لقبوله في الصف الوطني المعارض.

أعتقد أن تحقيق متطلبات الجانب الإنساني يجب أن يكون الهدف الرئيس الذي يمكن (ويجب) تحقيقه في المفاوضات، بالنظر إلى صعوبة تحقيق الأهداف الأخرى المتصلة بالتسوية والحل السياسي، والتي أجمل ملاحظاتي عليها على النحو التالي:

ـ فيما يتعلق بوقف إطلاق النار: نص القرار على قبول وقف إطلاق النار مبدأ عاماً، لكنه "جعل دخوله حيز التنفيذ ممكناً بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقالٍ سياسيٍّ، برعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى بيان جنيف". بكلام واضح: لن يطبق وقف إطلاق النار قبل المفاوضات، بل بعد تحقيق نجاحٍ فيها، وسيكون تنفيذه مرهوناً بالخطوات المطلوبة نحو الانتقال السياسي، فإذا لم تتوفر هذه الخطوات لأي سبب استمر إطلاق النار، الأمر الذي يتعارض مع الموافقة على مبدأ وقفه من جهة، ويضع مصيره في يد من لا يريد حلاً سياسياً من جهة أخرى، مع التذكير بأن النظام أعلن رفضه الالتزام به في أكثر من مناسبة. هذه مشكلة يجب أن يجد الوفد المفاوض حلاً لها مع ممثلي الأمم المتحدة أو عبر مذكرة خاصة، ترسل إلى أمينها العام، تلفت نظره إلى أن فصل تنفيذ وقف إطلاق النار عن قبول الأطراف المتصارعة به مبدأً يقوّض إجراءات بناء الثقة، ويحول دون تطبيق الجانب الإنساني من القرار الدولي، قبل أن تطالبه بجعل التنفيذ سابقاً للتفاوض، باعتباره جزءاً من حماية المدنيين السوريين. مثلما يجب لفت نظره إلى أن "تحديد طرائق وشروط وقف إطلاق النار من الأمم المتحدة، ووضع آلية لرصد الوقف يوافق عليها مجلس الأمن في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ القرار" لا يجوز أن يخضع لقرار طرفٍ مفاوضٍ، بالامتناع عن تحقيق خطوات أولى نحو الانتقال السياسي الذي يقول القرار "إنه يجب أن يكون جامعاً، وبقيادة سورية، تتبني التطلعات المشروعة للشعب السوري".

ـ فيما يتصل بالهيئة الحاكمة الانتقالية: يقول القرار إن الحل الدائم "للأزمة" من خلال عملية سياسية جامعة، يستهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف1 والقرار 2118، بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة، تخول سلطات تنفيذية كاملة، تعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية".

يجعل نص القرار 2118 الذي يقول القرار 2254 "إن تطبيقه يتيح الحل الدائم للأزمة"، تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية "بداية الحل السياسي"، ويعينها أداة وحيدة لإنجاز الانتقال إلى النظام الديمقراطي. أما في القرار 2254، فهي تصير "أحد سبل الحل"، ويصير هناك من "يخولها" سلطاتها التنفيذية الكاملة، بعد أن كانت في وثيقة جنيف 1 مرجعية نفسها، وليس هناك أية مرجعية خارجها أو مخولة بتشكيلها. في الوقت نفسه، انقلبت المحافظة على مؤسسات الدولة في جنيف إلى "كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية" في القرار 2254، كيف يكون بيان جنيف مرجعية الحل، إذا كان يتم التخلي عن الهيئة الحاكمة الانتقالية، ويتم تحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات الحكومة؟

لا يجوز القبول بهذين التراجعين الخطيرين تحت أي ظرف، لأنهما يجعلان الحل أسدياً بكل معنى الكلمة، ولا مفر من أن تبقى الهيئة أداة وحيدة لإنجاز حل سياسي، هي مرجعيته التي لا مرجعية لها من خارجها، وتشكل نفسها بنفسها من دون أن يشكلها أحد. عندما يقال إنها أحد سبل الحل، وإن هناك من يخولها سلطاتها، فهذا يعني، عملياً، الإبقاء على بشار الأسد أو من يماثله في السلطة. كما أن استمرارية مؤسسات الدولة شيء واستمرارية المؤسسات الحكومية شيء آخر، هو نقيضه في حالتنا السورية. المحافظة على الجيش مؤسسة دولة تختلف جذرياً عن المحافظة عليه مؤسسة حكومية. إنه في الحالة الأولى مؤسسة توجد الدولة بها، وفي الثانية مؤسسة حزبية تلغي الدولة، وترتبط بسلطة حكومية استبدادية مجرمة، فتكت بالشعب، بأمر من رئيسها، يعني استمرارها استمرار نظامه ورئاسته، علماً أن جيش الدولة لن يقوم، إن بقي في بلادنا الجيش الحكومي الحالي، الذي أباد شعبنا بأكثر الصور وحشية، وحاكت همجيته ما فعلته جيوش الاستعمار في مستعمراتها.

"نعم لاستمرار مؤسسات الدولة، ولا صارخة للمؤسسات الحكومية الحالية التي يعني استمرارها بقاء النظام وفشل الثورة ورفض مطالب الشعب، ويناقض استمرارها مع ما يطالب به القرار، في إحدى فقراته"

نعم لاستمرار مؤسسات الدولة، ولا صارخة للمؤسسات الحكومية الحالية التي يعني استمرارها بقاء النظام وفشل الثورة ورفض مطالب الشعب، ويناقض استمرارها مع ما يطالب به القرار، في إحدى فقراته، تجعل بحرفية نصها "تبني هذه المطالب هدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف". هنا أيضاً، لا بد من موقف واضح لصالح الهيئة أداة وحيدة، يعني الحل السياسي تشكيلها وإنجازها الانتقال الديمقراطي، فان استبدلت بغيرها غاب الحل واستحال بلوغه. ولا بد أيضاً من موقف صريح لصالح مؤسسات الدولة، باعتبارها نقيض المؤسسات الحكومية الحالية التي لا يجوز أن تستمر، بل ولا بد من القضاء التام والناجز عليها في أي حل سياسي.

ـ وصف القرار 2254 "الحكم" السوري المنشود بأنه "ذو مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية"، وكان "جنيف" قد جعل للمفاوضات هدفاً وحيداً، هو نقل سورية إلى الديمقراطية. هل "الحكم" الذي يذكره القرار 2254 يساوي، في طبيعته ووظائفه، النظام الديمقراطي؟ ألا يمكن أن يقوم في سورية حكم (لماذا تخلوا عن النظام لصالح الحكم؟) له مصداقية وشامل، ولا يقوم على الطائفية، من دون أن يكون ديمقراطياً؟. أعتقد أن هذا ممكن، ومرفوض، وأنه لا بد المطالبة بتصحيح هذه النقطة في رسالة المعارضة إلى أمين عام الأمم المتحدة.

ـ ليس بشار الأسد موجوداً باسمه في القرار 2254، على الرغم من أنه موجود بصلاحياته ومؤسساته. هذا مرفوض، ويعد انتهاكاً خطيراً لبيان جنيف الذي يتكرّر ذكره مرات كثيرة، مع أنه يفرغ من مضمونه في كل مرة. لا بد أن يصحح هذا الوضع أيضاً، وأن نلح على تعريف معنى الصلاحيات التنفيذية الكاملة للهيئة الحاكمة الانتقالية التي أعطاها لها بيان جنيف، وفسّرها مجلس الأمن بقرار خاص، ويقتل الخروج عليه فرص الحل والسلام، ويخرج الأمور عن نصابها الصحيح، ويبقي النظام حيث هو، ويضع المعارضة في جيبه، حسب ما يقترحه الروس في حلهم الذي يمكّن الأسد من احتوائها وإخضاعها، بعد تحويل بعضها إلى موظفين في مؤسساته الحكومية التي يريد القرار 2254 استمرارها. لا داعي للقول إن هذا يجب أن يكون مرفوضا، جملة وتفصيلاً.

ـ لا أثر لكلمة واحدة في القرار 2254 حول الاحتلالين الروسي والإيراني لبلادنا، فكأنهما ليسا عامل إفشال للحل السياسي، لمجرد أن أولهما وافق على القرار، وثانيهما احتمى به. لا بد من معرفة مصير الاحتلالين، قبل الذهاب إلى التفاوض، ولا مفرّ من وجود ضماناتٍ بأنهما ستوقفان قصف المدنيين، وستجمدان أنشطتهما العسكرية ضد الجيش الحر، وتلتزمان بوقف إطلاق النار، وانهما ستنسحبان من بلادنا قبل إنجاز الحل، وإن هذا كله يجب أن يسجل في قرارٍ يصدر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع.

ـ ما هي منظمات الإرهاب، وأين توجد، وهل سيكون للمعارضة دور في تحديد تنظيماتها، أم أننا سنقبل ما يصنفونه في البلدان الأخرى، وفق معايير لا نقرّ معظمها، لكونها تراعي أمنها، ولا تراعي أوضاعنا؟

هناك ثغرات كثيرة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وهناك تراجعات خطيرة عن بيان جنيف، وهناك تناقضات بين فقراته ومسوغاته، وهناك، أخيراً، ضرورة لتكليف هيئة خبراء بدراسته بالتفصيل، وإصدار موقف رسمي ومعلن منه، يكون مرجعية الوفد المفاوض والحركة الوطنية السورية، ودليلاً نلتزم به أمام شعبنا.

٢٣ ديسمبر ٢٠١٥

٢٣ ديسمبر ٢٠١٥

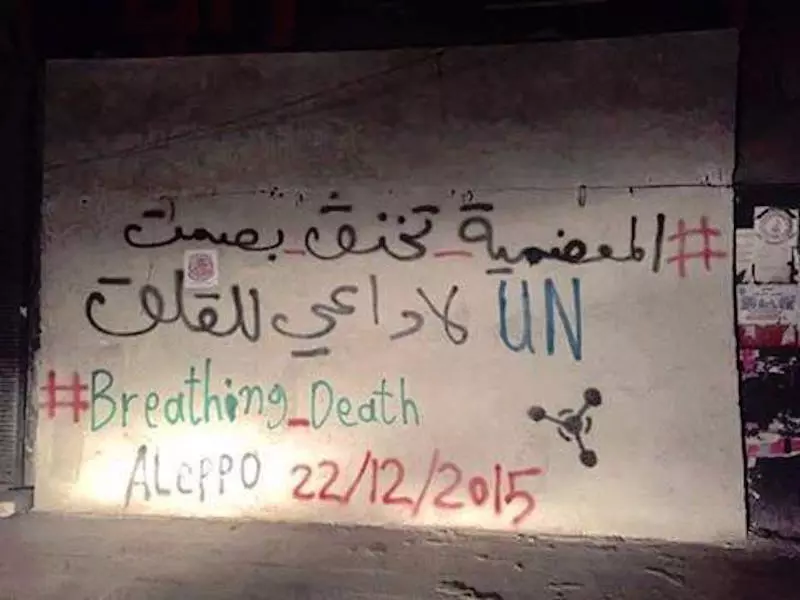

سيظهر اليوم أو غداً أو الذي يليه على أبعد تقدير ، مندوب روسيا في مجلس الأمن ليعلن عن استخدام "داعش" للسلاح الكيماوي في سوريا من جديد ، ويؤكد الرواية التي تم سردها منذ فترة ، و ارتفعت وتيرتها مؤخراً ، بأن "داعش" حصل على ذلك السلاح من ليبيا ومخازن العراق و سوريا و الهند و باكستان .

هذا الظهور الروسي ، سيستشهد بالاعتداء الذي تم مساء أمس في "معضمية الشام" ، ليضاف إلى سجل "داعش" الاجرامي الكيماوي ، الذي ظهر بقوة في الغوطة في آب ٢٠١٣ و توالى في حماه و ادلب و حلب و أريافهم ، و في كل نقطة كانت عصية و متمردة على "داعش".

فـ "داعش" ، التي تدعي أنها دولة ، و ماهي إلا عبارة عن تنظيم يتقن القتل ، و تستند إلى منطق طائفي ، وتحضر المليشيات لتقاتل نيابةً عنها ، تمددت أيضاً لتحضر دول بأكملها لتقف معها.

"داعش" اليوم تحارب في ريف حلب الجنوبي عبر ميليشياتها، و تقصف المدن والقرى و البلدان السورية مستعينة بالطيران الروسي، وتكمل البحث ببقايا عناصرها عن كل أمل موجود لإنهائه ، بشراً كان أم حجر ، فهي تربت على "الاجرام" ، و أدمنته .

"داعش" تتقن القتل ، وتملك مطارات و أسلحة و طيران ، و "داعش" تقصف المدنيين ، و تهدد المحيط ، وهجّرت و دمرت ، و اعتقلت في أقبيتها مئات الآلاف .

ما ذكرته سابقا ليس استهزاءً و إنما واقع فـ"داعش" الحقيقي هو النظام ، و العالم يرى بشكل معاكس ، أن "داعش" هي المعارضة ، و كل شخص يرى "داعش" من وجهة نظره ، و على ضوء وجهة النظر هذه يتحدد الهدف ، ووجهة السلاح .

وبالتالي يجب علينا أن نستخدم مصطلح "داعش" في حديثنا عن النظام و مسانديه ، وذلك إذا ما أردنا أن نحظى باهتمام أو متابعة ، وحتى يتم التحقيق و التوصل إلى الجاني و باستخدام أحدث الوسائل ، بما فيها الفضائية ، فإلقاء "الشواذ" من الأبنية موثق بشكل ممتاز بحيث لا مفر لمنفذيه من العقوبة ، بينما القاء مئات آلاف البراميل ،و مثلها من الصواريخ المتنوعة بما فيها العنقودي ، وسط الأماكن السكنية ، واغراق مناطق بالغازات السامة و الكيماوية ، التأكد منها و من مرتكبيها ليس بالأمر السهل ، و إنما يجب البحث عن أدلة ميدانية ، و هذا الحصول غير ممكن في الوقت الحالي ، لأن "داعش" (من وجه نظر العالم) موجودة ، وعليه فإن التحقيق لن يتم إلا بالقضاء على "داعش" ، بقصف الرقة ، وبعدها يمكننا أن نعرف من استخدم الكيماوي في المعضمية ..!؟