صراع المعارضات والعوائق أمام قيام «سورية الجديدة»

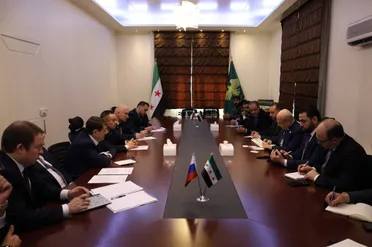

تقف المعارضة السورية أمام أزمتين داخليتين، أولاهما انفصال الملف العسكري كلياً عن الملف السياسي، وهو ما أفقد المعارضة السياسية إحدى أهم أوراقها في مفاوضات جنيف إثر استفراد مفاوضات آستانة بهذا الشأن، وهو ما أدى إلى تنامي نفوذ روسيا (الراعي الرسمي لمسار آستانة) في مناطق خفض التصعيد وفي الاتفاقات الثنائية في المناطق، والتي أبرمتها مع الفصائل المحلية المسلحة، بعيداً من أي دور للكيانات السياسية (الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات).

والأزمة الثانية هي تعدد المعارضات السياسية واختلاف برامجها المستقبلية حول المرحلة الانتقالية وتفاصيلها، وما بعدها، وخاصة لجهة مصير رأس النظام. وعلى رغم هذه الخلافات، فإن المطلوب من هذه المعارضات أن تجلس جنباً إلى جنب في وفد موحد، يفاوض النظام السوري حول كل تفاصيل الانتقال السياسي، وكذلك الدستور والانتخابات ومحاربة الإرهاب، بينما يُترك ملف إعادة الإعمار ليكون عاملاً مشجعاً للمجموعة الدولية على دفع كل الأطراف السورية والداعمة لها في آن معاً نحو قواسم مشتركة، من شأنها إنتاج الحل المأمول، لكن وفق الرؤية الروسية وضمن إطار المسموح أميركياً، وتحت شعار الشراكة الروسية- الأوروبية.

أمام هاتين المشكلتين وما أنتجتا من تفرعات زادت المشهد السوري تعقيداً، فإن المعارضة السورية المدعوة إلى المؤتمر المقبل في الرياض، تستعد لإطلاق مرحلة جديدة في تاريخ الصراع الممتد منذ قرابة سبع سنوات، والذي انتقل من صراع سوري- سوري إلى صراع على سورية، وبخرائط متحركة وفق متغيرات المواقف الدولية، ووفق مستجدات تفاهماتها المتقلبة، حسب المصالح السياسية والاقتصادية للدول المتصارعة على سورية، التي سلمت موسكو، كما يبدو، راية القيادة، بقرار صامت من الإدارة الأميركية التي تأخذ وضعية المراقب تارة، والمنسحب لمصلحة دعم المعركة الحاسمة ضد الإرهاب حصرياً في غالبية الأحيان، ما يعني أن المساحة المتبقية للسوريين (المعارضة والنظام) تضيق يوماً بعد يوم، حتى تكاد تنحصر في ما يسمى «إدارة المجالس المحلية» تحت نفوذ الدول الضامنة، (روسيا– إيران- تركيا) التي تقاسمت الخريطة السورية وفق اتفاقات خفض التصعيد، من دون نسيان الحصة الأميركية الأوفر من خلال مناطق الإدارة الذاتية لـ «قوات سورية الديموقراطية».

وعلى ذلك، فالبحث عن قواسم مشتركة تجتمع المعارضة حولها لإطلاق رؤية وطنية لحل الصراع السوري، بحيث يمكّن هذا الحل جميع السوريين من العيش المشترك داخل دولة تحمل مقومات وطن لكل المواطنين، على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، من شأنه (هذا البحث) أن يبقي فسحة أمل لاستعادة الدور السوري خلال صياغة مستقبل سورية، وهذا ما يحمّل المدعوين إلى مؤتمر الرياض مسؤولية استثمار الفرصة الأخيرة، لمشاركة المعارضة في صناعة شكل سورية ما بعد الاستبداد، أو تسليمها كاملة عسكرياً وسياسياً للمشروع الروسي، الذي يهدف إلى إحياء سورية ما قبل ثورة 18 آذار (مارس) 2011، مع إضافة الوصاية الروسية عليها والتي تمنح الاطمئنان الكامل لإسرائيل بتحجيم الدور الإيراني قرب الحدود السورية معها، وتنفذ المطلب الأميركي بإزاحة إيران إلى داخل حدودها من جديد.

ورغم صحة ما يشاع عن فقدان السوريين أي وزن تفاوضي خارج الإرادة الدولية، إلا أن الواقع الميداني داخل سورية يخالف إلى حد ما هذا التشاؤم، من خلال قدرة الناس على تجديد مطالبهم بالخلاص من كل من يجور على حقوقهم كمواطنين سواء كان من النظام (مظاهرات السويداء مثالاً)، أو من الفصائل التي تدعي أنها معارضة (مظاهرات إدلب نموذجاً). ووفقاً لذلك، فمساحة المعارضة المتاحة من خلال مؤتمر الرياض-2، تتحدد من قدرتها على قراءة الواقع الذي تنطلق منه، بعيداً من أحلام الواهمين بمناصب ما بعد التفاوض، وذاك يحتم على «المختارين» إلى الاجتماع أن يقدّموا ما هو ممكن، وما يستند إلى القرارات الدولية من جنيف-1 حتى القرار الدولي رقم 2254، وما بينهما وما بعدهما، بقراءة واقعية لا رغبوية، بحيث لا تخلط الحلم بالأمل بالمطامع الشخصية، وهذه تحديداً وظيفة المؤتمر بجمعه معارضات كانت أشد في معارضة بعضها بعضاً من معارضتها نظام الأسد ومنتجاته الأمنية التي أدت إلى ثورة شعبية ضده.

وبناء على ما تقدم، فإن على المعارضة أن تطرح تساؤلاً جاداً، عن كيفية بقاء سورية دولة موحدة (سوريا شبه المدمّرة)، في ظل انقسامات الشعب السوري، ومساهمة كل طرف (النظام أولاً والمعارضة ثانياً) في تعميق الشرخ الذي يمنع وحدة السوريين؟ وهذا يستوجب حسمه بنص واضح، عن حق المواطنين أفراداً وقوميات بأن يكونوا أحراراً ومتساوين، وهو ما يسهل تشكيل الهوية السورية الجامعة، وعليه يمكن الحديث عن سورية الموحدة، والتي لا تعني حتماً سورية المركزية، التي سهلت على النظام الاستبدادي اختطاف مقدرات سورية، وحجبها عن المدن والمحافظات البعيدة عن المركز، ما أفرز ظاهرة المدن النائية، في حين أن هذه المدن هي مركز الثروات السورية وأحدث انقسامات مجتمعية اقتصادية وقومية في آن معاً، وهو ما يجب علاجه خلال طرح رؤية المعارضة عن سورية ما بعد التفاوض، وهذا يتطلب الجرأة في بحث الخيارات من باب مصلحة سورية والسوريين، وعلى النحو الذي يوفر علينا محنة الانقسامات والانفصال.

يجدر القول إن كل تفاصيل سورية الجديدة لا بد من أن تكون واضحة في أذهان المؤتمرين في الرياض-2، وألا ينخرطوا في مناقشة بند يمكن فعلياً تجاوزه من خلال طرح عملي (ربما يطيح مطامع كثيرين)، وينطبق على كل الجهات معارضة ونظاماً، فالحديث عن محاكمات مجرمي الحرب يجب أن يكون شاملاً جميع المجرمين، وبالتساوي، وحرمان رموز السلطة الحاكمة من حق الترشح إلى منصب جديد خلال الولاية الأولى على الأقل، لا بد وأن يشمل كذلك أسماء كل المعارضين، الذين تولوا «سلطة» القرار في المعارضة، منذ انطلاقة الثورة حتى اليوم، وبذلك تصبح النصوص قابلة للتعميم وممكنة التطبيق على الجميع.

إن السعي إلى سورية ديموقراطية في شكل جديد (ربما يكون برلمانياً) لا يستبعد من الحسابات كل مكوناتها القومية والدينية والمذهبية، وربما يضع أعضاء المؤتمر أمام رهانات تحدي النفس قبل تحدي النظام، فمن يرابط على منصب وهمي في المعارضة، لا يمكنه صياغة مشروع ديموقراطي يطيح حلمه بمنصب واقعي في سورية ما بعد جنيف، التي لن يكون شكلها بعيداً في حال بقي الصراع بين المعارضات قائماً، عن شكل سورية التي تصيغها جولات آستانة (سورية المقسمة النفوذ حسب الدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد)، بل بعمل وطني جاد ينطلق من أن وحدة سورية مبنية على أساس وحدة السوريين وحقوقهم، من دون خوف من المجاهرة بذلك علناً أمام الجهات الداعمة لهم، ومن شأن ذلك أن يعطي الأمل بسورية جديدة تتشكل ملامحها من توافق المعارضات في مؤتمر الرياض-2.