سنتان روسيتان.. بعيدون عن النهاية

اجتاز الدخول العسكري الروسي المباشر على خط الأزمة السورية عتبة عامه الثالث، محققاً جملة طويلة من المكاسب الحربية والسياسية، كانت ذروتها معركة حلب الكبرى، وما ترتب على هذه المعركة من تداعياتٍ واسعة، خاطبت مختلف الأطراف المحلية والإقليمية المنخرطة في الصراع المديد. وشكلت، في حد ذاتها، خطوة نوعية في مسار المواجهة على الجهة الأكثر أهمية بين جبهات الثورة السورية على نظام بشار الأسد، ونعني بها الجبهة الشمالية، ذات الثقل العسكري الراجح، والتداخل الجغرافي المعقد، والحضور الإقليمي المتنوع، وهو ما أدى إلى نقطة تحول فارقة في مجريات الحرب السورية.

بدأ التدخل الروسي بضربات جوية كثيفة، مركزة على مواقع كتائب المعارضة السورية المسلحة، مع أن ذريعة هذا التدخل كانت الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وغيره من المجموعات المصنفة دولياً منظمات إرهابية، وحددت موسكو أجل تدخلها الزمني بفترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى أربعة، استدراكاً لأي التزامٍ بحرب طويلة قد تورط روسيا في أفغانستان جديدة، إذا أتت العواقب الأولية على غير ما تشتهي سفن الكرملين، وربما لتلافي حدة ردود الفعل الغربية على عودة الدب السيبيري إلى الشرق الأوسط، بعد غياب طويل عن المنطقة الواقعة تحت النفوذ الأميركي وحده.

طوال السنة الأولى من هذا التدخل، الذي كان يزداد اتساعاً ووحشية مع مرور الوقت، أخفقت الضربات الجوية الروسية الكثيفة في قلب المعادلة، أو حتى تغيير موازين القوى على الأرض، وإن كانت قد نجحت في إيقاف تقدم فصائل المعارضة نحو المواقع الأخيرة لقوات النظام المتهالكة، لا سيما في المناطق والمحافظات الشمالية، الأمر الذي تطلب زيادة مضطردة في كثافة الطلعات الجوية التي راحت تعمل على تأمين التغطية المتزايدة، بدورها، لأعداد إضافية من مليشيات إيرانية تضاعف قوامها، وانفتحت شهيتها أكثر من ذي قبل، للانخراط أعمق، بفضل الغطاء الجوي الروسي.

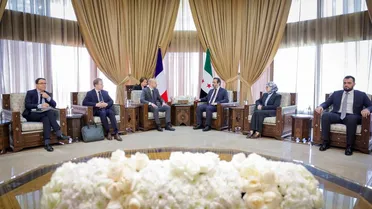

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى، منذ بداية مغامرته الحربية هذه، إلى التقاط صورة نصر في الميدان، يبرّر فيها لنفسه هذا التدخل المحفوف بمخاطر لا يمكن التنبؤ بها سلفاً، وتعطيه هامشاً للمناورة السياسية في نطاق أوسع من حدود الرقعة السورية، وهي صورة ظلت بعيدة المنال إلى أن وقعت معركة حلب، وأسفرت، في جملة ما أسفرت عنه، تدشين أول مسعى دبلوماسي روسي من نوعه، لتحويل النتائج الحربية في الميدان إلى مكاسب سياسية حول المائدة التفاوضية، على نحو ما عبر عنه مسار أستانة، الذي رسمته موسكو بعناية فائقة، للانفراد بأوراق اللعبة السورية، وإملاء رؤيتها على جميع المتورطين في اللعبة الدامية.

بدا المسعى الروسي في أستانة بالغ التعثر أول الأمر، وعديم الجدوى من وجهة نظر مراقبين كانوا يرون أن هذا المسار ذا الأهداف العسكرية التكتيكية، المتمثلة في الهدن الجزئية ومناطق خفض التصعيد، بديل ملفق، أو قل خيارا لا يشكل بديلاً لمؤتمر جنيف، المخصص لإيجاد تسوية سياسية مبنية على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة السورية، غير أن عدم الاكتراث الأميركي، حتى لا نقول إدارة الظهر لهذه الأزمة التي بدت كأنها في عهدة موسكو حصرياً، قد مكّن الدبلوماسية الروسية من تطويع قوى المعارضة، ناهيك عن اللاعبين الإقليميين، بمن فيهم الأتراك على وجه الخصوص.

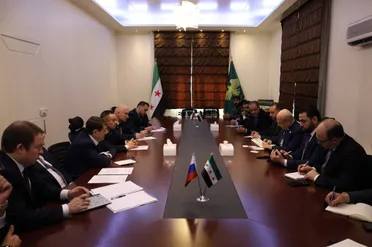

وهكذا حققت روسيا في العام الثاني من تدخلها في الأزمة، ما لم تتمكن من بلوغه في السنة الأولى، لا سيما عندما استطاعت أن تجلب إلى مائدة أستانة فصائل معارضة خسرت جولة حلب، وراحت (هذه الفصائل) تبحث عن فتات مكاسب شبه مستحيلة، وفق ما كانت تشير إليه الوقائع السلبية على الأرض، وما تؤكد عليه التحولات السياسية المتعاقبة في المحيط المجاور، الأمر الذي أسس لمرحلة جديدة من الوجود الروسي في سورية، قوامه قواعد جوية وبحرية، وتقاسم نفوذ مع الولايات المتحدة، وحضور عسكري متزايد في الميدان الذي أصبح حقل رماية مثاليا لتجريب الأسلحة الحديثة.

وزاد من فرص نجاح الجهد الروسي المكثف على الأرض، وحول المائدة السياسية، إخفاق قوى الثورة والمعارضة السورية في تنظيم نفسها بصورة أفضل، لمقابلة الأخطار الساحقة الجديدة، إن لم نقل إن هذه القوى تشتتت أكثر فأكثر، على الرغم من جسامة التحديات المضافة إلى جبل تحدياتها السابقة، ناهيك عن احتدام المنافسات الداخلية على حضور هذا المؤتمر، وتصدر واجهة ذاك الاجتماع، فضلاً عن تفاقم النزاعات الحادة بينها، ووصول المواجهات البينية حداً لا سابق له طوال السنوات الست السابقة، على نحو ما حدث، ولا يزال يحدث، في الغوطة الشرقية، وفي مناطق شمالية عديدة، بما في ذلك إدلب.

ومن سوء طالع قوى الثورة والمعارضة السورية، وقوع الأزمة الخليجية المؤسفة والمؤلمة في أوائل يونيو/ حزيران الماضي، حيث كانت أول ارتدادات هذه الأزمة قد تمثلت في انعكاسها على الأوضاع السورية، خصوصاً وأن دول الخليج العربي كانت تشكل قاعدة الإسناد الأخيرة لثورة خسرت حاضنتها الرئيسة، إثر الاستدارات التركية، وتدهورت أحوالها الذاتية بشدة، في وقت كانت تشتد فيه الحاجة للدعم السخي أكثر من ذي قبل، وتتطلب معه التبدلات في الواقع الإقليمي وجود ثقل سياسي يوازي كثافة الحضور الإيراني، وموازنة تغوله على أقل تقدير.

وفي المحصلة غير النهائية لعامين صاخبين من التدخل الروسي في الأزمة السورية، نجد أن موسكو انفردت بمفاتيح الحل السياسي السوري المرتقب، ولو بعد لأي شديد، وأنها قد صعدت درجة أو أكثر على منصة التتويج دولة كبرى تزاحم الدولة العظمى الوحيدة في واحدةٍ من أهم المناطق المحسوبة على الولايات المتحدة تقليدياً، وتمكّنت من عرض نفسها لاعبا دوليا مسلّما بدوره العالمي، واستعرضت أسلحتها الحديثة واختبرتها بكثافة منقطعة النظير. وفوق ذلك كله، همّشت المعارضة، ولعبت بها ببراعة، ومنعت سقوط نظام بشار الأسد في المدى المنظور.

غير أن كل هذه المكاسب الروسية التي تراكمت في السنة الثانية من تدخل موسكو، المقدر له أن يطول، لم تتمكن من وضع نهاية لهذه الأزمة المعقدة، ولم تنه تنظيم الدولة الإسلامية بصورة حاسمة، أو تحتوي القوى الكردية الصاعدة، ولا الجماعات الجهادية المؤثرة، فضلاً عن الفصائل الثورية التي لا تزال ترابط في مناطق جغرافية متفرقة عديدة، بكامل عدتها وعتادها ونزعتها القتالية المحصنة، الأمر الذي يعني، على طول الخط المستقيم، أننا لا نزال بعيدين عن خط النهاية المؤكدة، وأن على موسكو أن تبذل مزيدا من المال والدماء، كي تدعي النصر، وتزعم أن مقارباتها كانت ناجحة، وأن سياستها السورية كانت صائبة.